E. Benvenis t e (1 9 02-1976) 인도·유럽 언어학자이자 일반 언어학자 16 세에 소르본느 대학에서 고전어, 인도·유럽어학 수학 고등교육원 (E.P.H.E.) 교수 콜레쥬 드 프랑스 교수로서 Me ill e t와 연구, 파리언어학회 정회원, 이사, 비문 • 고전학회 회원, 회장 등을 역임 Ori gine s de laf orm ati on des noms en ind o-europe e n( 1935 )Noms d'age n t et n oms d'actio n en ind o-europe e n( 1948) Hit tite e t i nd o-europe e n( 1962 ) Problemes de ling u is ti q u e ge nerate I ( 1966) , JI( 1974) 등 18 권의 저서와 300 여 편의 논문, 서평들이 있다. 김현권 서울대 문리대 및 동대학원 졸업(문학박사) 파리 7 대학 언어학과 수학 현재 방송통신대학 불어불문학과 교수 『일반 언어학의 제문제』 (E. Benven i s t e) 등의 역서와 「에밀 벤베니스트의 언어학」 등 다수의 논문과 저서가 있다. 아르케 (arche, dp x ii)는 ‘시초' , ‘시작’ 이라는 어원적 의미를 가지며, 학술적으로는 ‘원리’를 의미합니다.

인도 • 유럽사회의 제도 • 문화 어휘연구 II

VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNE

VOCABULAIRE DES INSTITUTIONS INDO-EUROPEENNE

인도 • 유럽사회의 제도 • 문화 어휘연구 Il

인도 • 유럽사회의 제도 • 문화 어휘연구 Il

차례

제 1 편 왕권과그특권 제 1 장 Rex ―― 11 제 2 장 Xsay-와 이란의 왕권 ―― 20 제 3 장 그리스의 왕권 ―― 28 제 4 장 왕의 권위 ―― 42 제 5 장 명예와 명예의 표시 ―― 53 제 6 장 마법적 힘 ―― 70 제 7 장 Kratos ―― 86 제 8 장 왕권과 귀족 ―― 103 제 9 장 왕과 그 백성 ―― 108 제 2 편 법률 제 1 장 Themis ―― 119 제 2 장 Dike ―― 127 제 3 장 Ius 와 로마에서의 서약 ―― 132 제 4 장 *Med-와 척도의 개념 ―― 148 제 5 장 Fas ―― 160 제 6 장 Censor 와 Auctoritas ―― 173제 7 장 Quaestor 와 Prex ―― 184

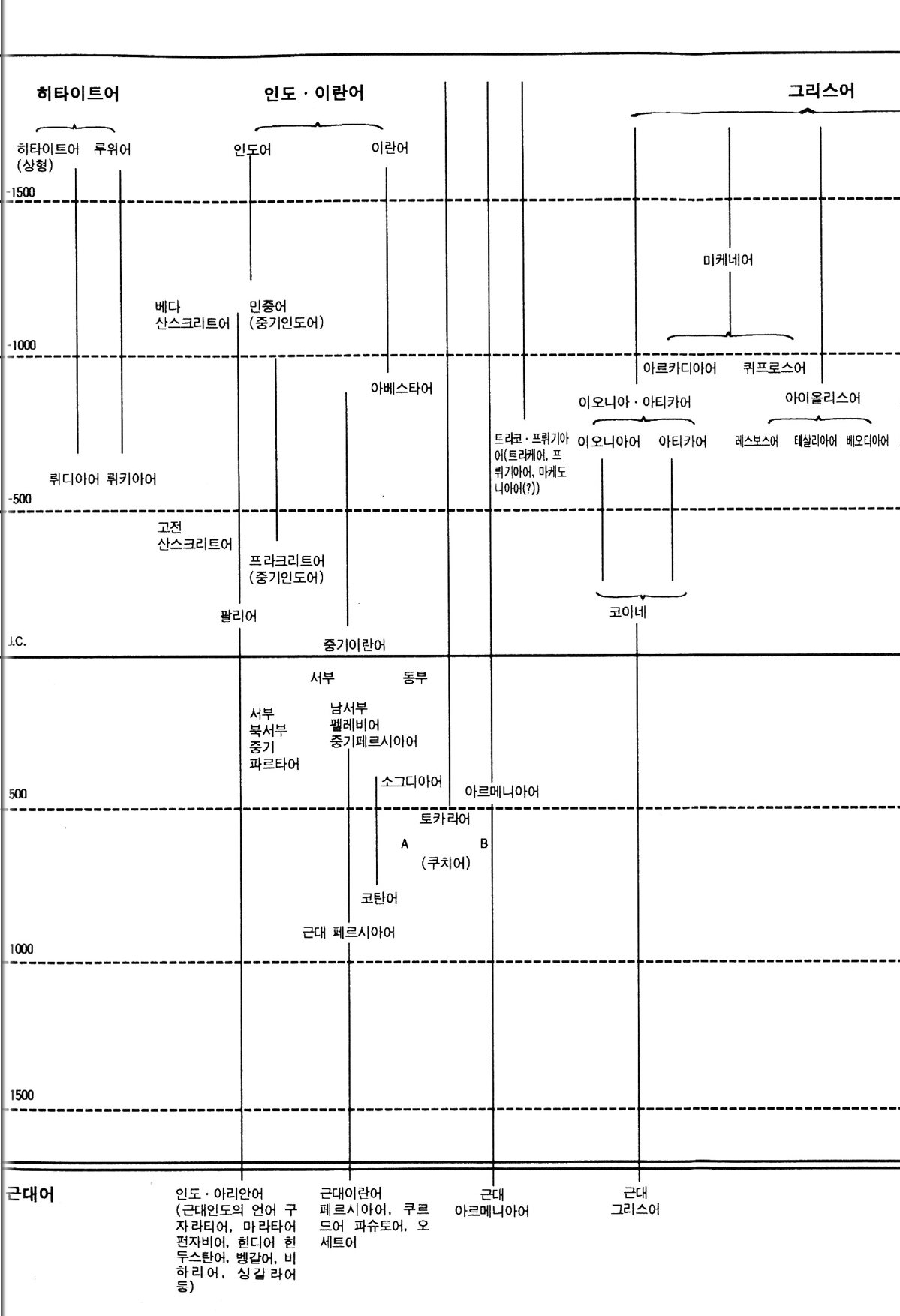

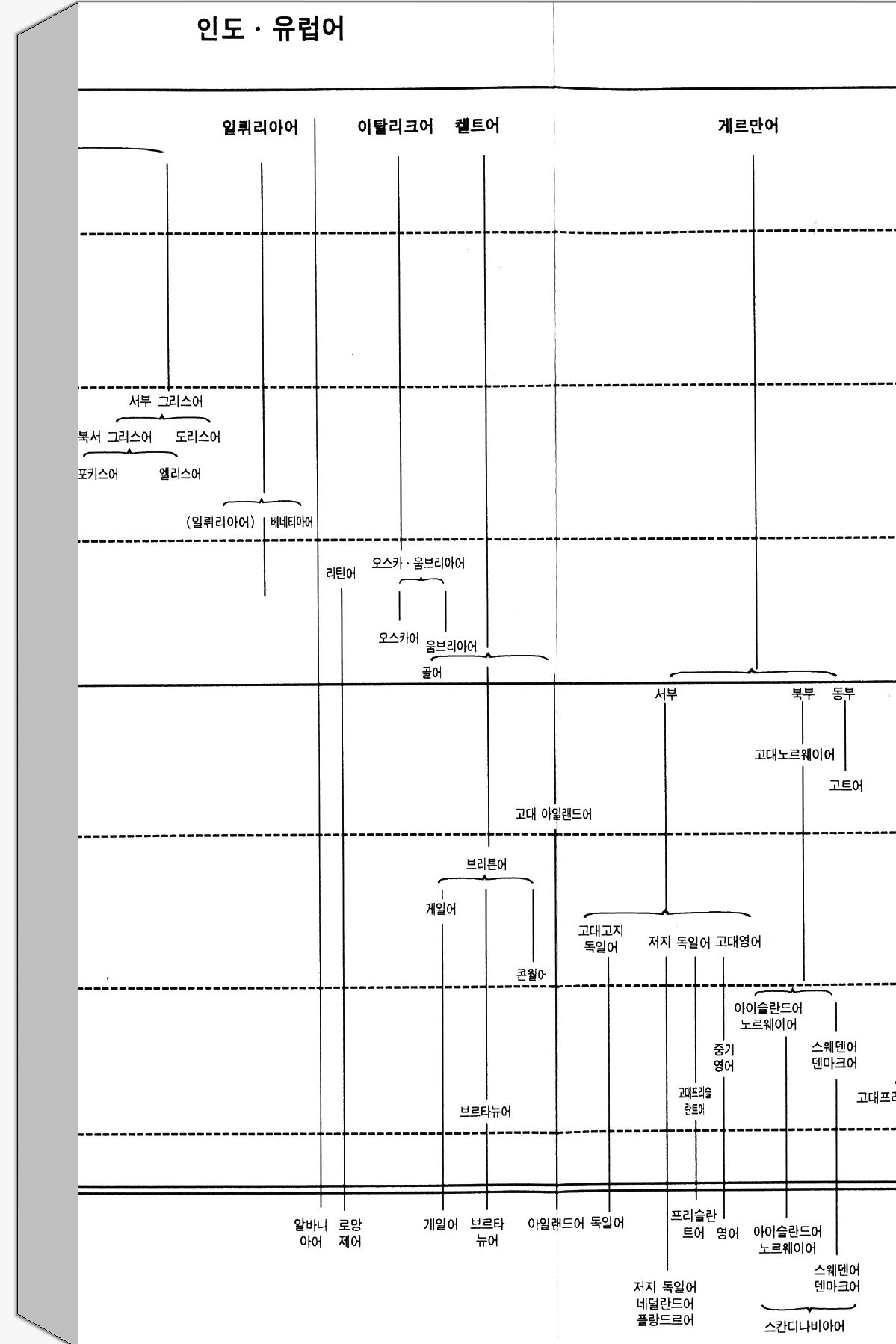

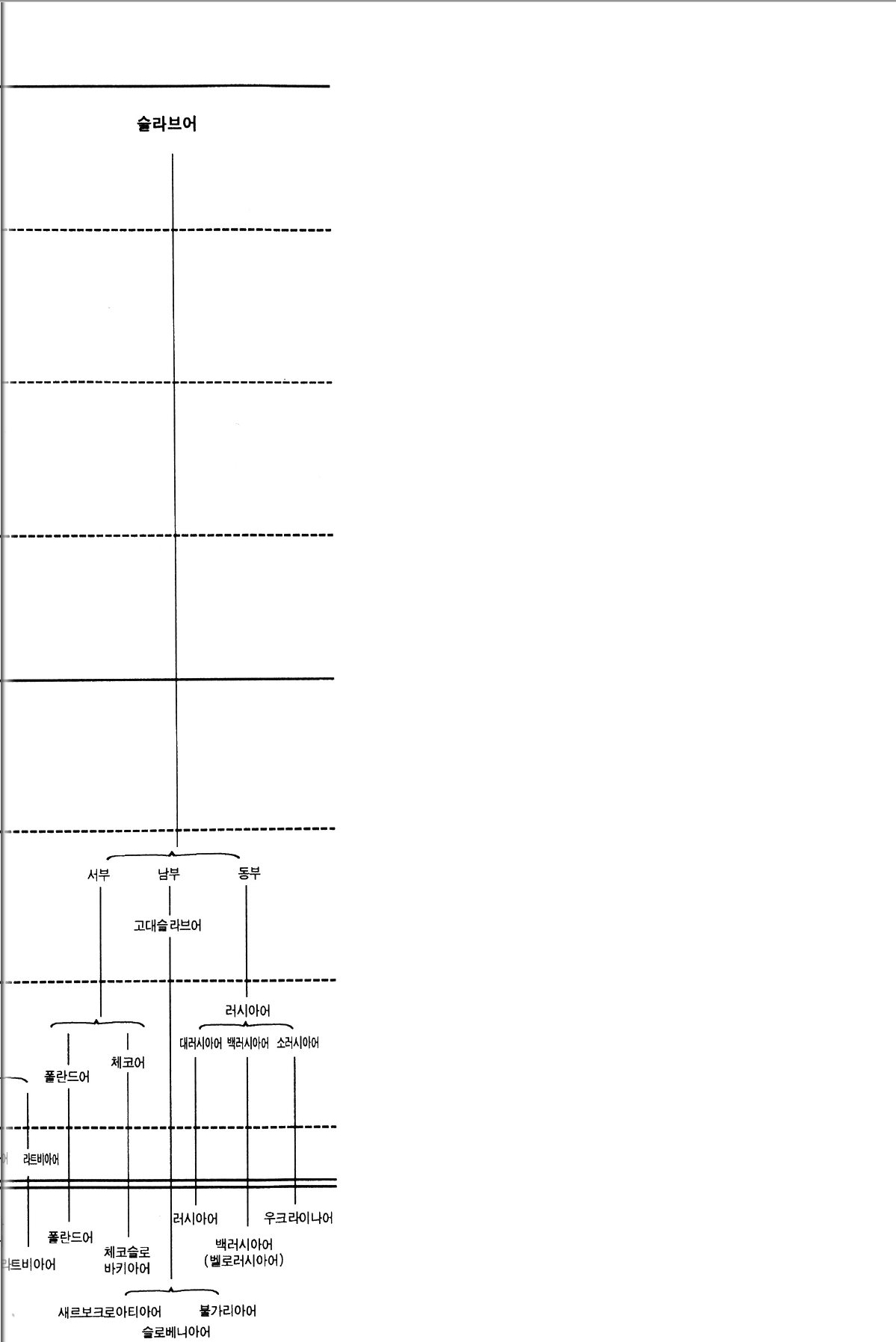

제 8 장 그리스에서의 서약 ―― 195 제 3 편 종교 제 1 장 신성 ―― 213 아베스타어 Spanta : yaozdata / 214 라틴어 Sacer : sanctus / 223 그리스어 Hieros / 229 그리스어 Hosios , hosie / 237 그리스어 Hagios / 242 제 2 장 신주(神酒) 헌납 ―― 250 1 Sponsio / 250 2 Libati o / 259 제 3 장 희생 제사 ―― 267 제 4 장 서원 ―― 279 제 5 장 기도와 간구 ―― 293 제 6 장 징조와 전조의 라틴 어휘 ―― 306 제 7 장 종교와 미신 ―― 318 옮긴이 해제 /339 인도 • 유럽 제어 목록표 /346 참고문헌 /347 찾아보기 내용 /351 인용문 /371 어휘 /398인도 • 유럽사회의 제도관계 • 문사화회 어지위휘 연구 I ―― 경제, 친족 관계, 사회 지위

제 1 편 경제 제 1 부 가축과 부 제 1 장 수컷과 종축 ―― 23 제 2 장 재고해야 할 어휘 대립 : Sus와 Porcus ―― 29 제 3 장 Probaton과 호메로스 시기의 경제 ―― 42 제 4 장 가축과 화폐 : Pecu와 Pecunia ―― 53 제 2 부 주다와 취하다 제 5 장 증여와 교환 ―― 75 제 6 장 주다, 취하다 , 받다 ―― 93 제 7 장 환대 ―― 101 제 8 장 개인적 충성 ―― 120 제 3 부 구매 제 9 장 구매의 두 가지 방식 ―― 147 제 10 장 구매와 되사기(보상) ―― 152 제 11 장 명칭이 없는 직업, 상업 ―― 164제 4 부 경제적 의무

제 12 장 계산과 평가 ―― 17 제 13 장 임대차 ―― 182 제 14 장 가격과 임금 ―― 191 제 15 장 신용과 믿음 ―― 202 제 16 장 대여 • 차용· 부채 ―― 213 제 17 장 무보상과 감사 ―― 234 제 2 편 친족관계 서론 /241 제 1 장 부친 개념의 중요성 ―― 246 제 2 장 어머니의 지위와 모계 혈통 ―― 255 제 3 장 외혼제의 원리와 적용 ―― 262 제 4 장 〈혼인〉의 인도 • 유럽어 표현 ―― 280 제 5 장 혼인에서 유래하는 친족(혼족) ―― 287 제 6 장 친족 용어의 구성과 접미사법 ―― 298 제 7 장 친족 용어에서 파생된 단어들 ―― 312 제 3 편 사회 지위 제 1 장 기능의 삼분화 ―― 327 제 2 장 사회 귀속의 네 집단 ―― 345 제 3 장 자유인 ―― 377 제 4 장 Philos ―― 392 제 5 장 노예와 이방인 ―― 415 제 6 장 도시와 공동체 ―― 424 제 1 편

제 1 편

제 1 장 rex 요약 이탈리크어, 켈트어, 인도어 등 인도 • 유럽 세계의 동서 양극 지방에서만 확인되는 rex 〈왕〉는 종교와 법과 관련된 아주 오래 된 용어군에 속한다. 라틴어 re go 와 그리스어 ore g o 〈직선으로 펴다〉(여기에서 어두의 o- 는 음운론적인 이유로 설명된다)의 비교와 라틴어 re g-의 고대저 의미(예컨대 reg er e fine s, e reg ion e, rectu s , rex sacrorum 에서 나타나는 의미)에 대한 조사를 통해 봉 때 rex 는 근대적인 의미의 왕보다는 사제에 가까운데, 그것은 rex 가 도시들의 입지를 구획짓고 법규를 정하는 권한을 지니고 있는 것으로 생각할 수 있기 때문이다. 인도 • 유럽어 상태를 간접적으로밖에 알 수 없는 몇 가지 개념이 있 다 . 왜냐하면 이들 개념이 전적으로 사회 현실에만 관련되어 있어서 언 어 전체에 공통된 어휘 사실을 통해서는 드러나지 않기 때문에 그렇다. 그 가운데 하나가 〈사회〉의 개념이다. 서부 인도 • 유럽어에서 이 개 념은 공통적인 하나의 용어로 지칭되고 있다. 그러나 다른 어군에서는 이 용어가 없는 듯하다. 그렇지만 그 용어는 실제로 다른 방식으로 표 현되고 있는데, 특히 〈왕권〉 (ro y aume) 이란 명칭으로 표시되고 있다. 다 시 말해 사회의 경계는 한 가지 권한, 죽 왕권과 일치한다 . 그래서 왕을 가리키는 명칭들의 문제가 제기되는 것이다 . 이 문제는 사회와 이 사회 를 특칭짓는 내부적 분화에 대한 연구뿐 아니라 동시에 사회 내부의 집 단들을 규정하는 계층에 대한 연구와도 관련된다. 어휘로 표현된 이 〈왕〉의 개념에 접근하려고 할 때 rex 로 표시되는 명칭이 오직 인도 • 유럽 세계의 양극 지방에만 출현하고, 중앙 지방에 서는 나타나지 않는다는 점에 놀라게 된다. 한편으로는 라틴어 rex, 아

일랜드의 켈트어 ri, 골어 -r i x 가 있고, 다른 한편으로는 산스크리트어 raj -(an) 가 있다. 그러나 이들 두 양극 지방 사이에 있는 이탈리크어, 게르만어, 발트어, 슬라브어, 그리스어뿐만 아니라 히타이트어에는 이 용어가 전혀 없다 이 상관 관계는 이들 언어에 공통된 어휘의 분포를 정확히 판단하는 데 매우 중요하다 방드리예스J. Vendr y es1 ) 가 연구한 좀더 광범위한 다음 현상에 대한 가장 괄목할 만한 증거를 rex 의 경우 에서 찾아야 한다. 죽 인도 • 유럽 세계의 양극 지방의 인도 • 이란 사회 와 이탈로 • 켈트 사회 내에 종교와 법제와 관련된 용어가 남아 있다는 현상이 그것이다.

*1) 『 파리 언어학회지 Memoir es de la Sodete de Lin g u i s ti q u e de Par i s 』 , t. xx, 1918, 265 이하.

이 현상은 위에 언급한 이들 사회의 구조 자체와 관련되어 있다. 양 극의 〈중간 지대〉의 언어 내에서 〈왕〉의 명칭의 흔적이 더 이상 발견 되지 않는다면 그것은 단순한 역사적 사건이 아니다 . 이탈로 • 켈트 사 회와 인도 • 이란 사회는 똑같이 그 구조가 오래 되었고, 아주 보수적인 경향을 지니고 있다. 그래서 이들 사회에서는 다른 곳에서는 소멸된 제 도와 어휘가 오래 지속되었다. 인도 • 이란 사회와 이탈로 • 켈트 사회에 공통된 잔류 현상을 설명하는 기본적인 사실은 신성한 종교적 전동을 간직하고 있는 강력한 사제 집단들이 존재했다는 점이다(이들은 이러한 전통을 형식주의자들처럼 엄밀하게 유지해 왔다) . 이러한 사제 집단들로서는 로마인들의 아르왈리스 Arval i s 사제단 2) 과 움브리아인들의 이구위움의 fratr es A ti ed ii(아티에두스 사제단싸울 들 수 있고, 켈트인에게 있어서는 드루이드교의 승려들을 들 수 있다 . 또 동방 에서는 인도의 브라흐만이나 아타하르바 사제들 (a t harvans), 그리고 이

2) Fratr es Arvales : 농사와 관련된 축제를 관장하는 임무를 맡은 12 명의 사제단 . 이들은 농업의 여신 디아Di a 를 섬기는 사제들이기도 하다. 3) 제 1 권, 제 3 편 1 장 342 쪽 참조 또한 제 1 권 1 편 2 장 각주 6) 참조.

란의 아트호라바 승려들(료 8ravans) 이나 마술사들을 들 수 있다. 인도 • 유럽 민족의 종교적 관념이 대부분 그대로 남아서 우리에게까 지 알려진 것은 바로 이러한 종교적 제도가 지속적으로 시행되었기 때 문이며, 이런 제도가 오늘날 우리에게 최선의 근거 자료가 된 위대한 제례 의식 내에서 규제되고 있었다. 그렇지만 이러한 자료가 어떤 곳에서는 그대로 보존되었고, 다른 곳 에서는 상실된 이유가 오직 그 사회가 아주 오래 되었기 때문이라고 생 각해서는 안 된다. 제도의 구조 내에서 일어난 변화로 인해 rex 의 구체 적 개념이 다른 민족들에게는 알려지지 않았던 것이다. 물론 그리스어 와 게르만어에는 〈왕〉으로 번역될 수 있는 단어들이 있다. 그러나 그리 스어 bas i leus 는 산스크리트어 ra j와는 아무런 공통점이 없으며, 〈왕〉 또는 〈우두머리〉를 뜻하는 그리스어 단어가 여럿 존재한다는 것은 그 제도가 혁신된 것임을 잘 보여 준다. . 라틴어 r 죤 x, re gi s 의 명사 어간 *re g-는 아일랜드어 r i와 골어 -ri x 의 어간과 정확히 대응하며, 이는 Durnno-rix , Ver-c ing e t o-r ix와 같은 복 합 고유명사의 구성항에서 볼 수 있다. 산스크리트어 r 료j-에 의해 가정 되는 형태도 역시 똑같고, 따라서 그 고대의 어간은 *r 죤g-이다. 이 형 태는 트라케의 왕족 명칭 Rhesos 에서도 역시 볼 수 있다. 이 용어는 무엇을 의미하는가? 이 개념의 의미적 기저는 무엇인가? 라틴어 rex 는 파생동사 reg o, reg er e, 중성 파생어 reg -n o-m, 여성 파 생어 r 죤gm a( 이것은 산스크리트어 ra jfli〈여왕〉처럼 특이한데, 그것은 접미 사 n 을 이용해 형성된 이 두 단어가 〈운동, 움직임〉을 나타내며, 고대 남성 이 여성화한 것이기 때문이다) 등의 한 단어족을 만들어 냈다. re gi o 와 rec tu s 는 여기에서 제외되었는데, 그 이유는 이들이 이 단어군과는 분리 되기 때문이다. 라틴어에서도 rex 와 rec tu s 는 이제 아무런 관계가 없다. 그렇지만 분명하고도 잘 알려진 유형의 형태론적인 관계들로 인해 re gi o 와 rec tu s 는 rex 의 어근과 결부된다. 이러한 파생어 가운데 어떤

것은 다른 언어에서 그 대응짝을 가지고 있다. 예컨대 라틴어 rec t us 는 고트어 ra iht s( 독일어 rech t)와 대응되지만, 게르만어에서 명사적 용어인 *re g-는 없다. 먼저 그 밖의 인도 • 유럽 제어들이 그 흔적 상태로라도 어떤 관련 형태를 보존하고나 있지 않은지 자문해 보아야 한다 . re go 와 rex 의 단 어족과 서로 비교시켜 볼 수 있는 그리스어 동사가 있기는 하지만 그것 은 꽤 차이가 있어서 형태적으로 비교하는 것을 주저하게 된다. 그 동 사는 ore g o(o p evw) 인데 이 단어는 〈펼치다〉로 번역된다 . 이 비교의 기 초를 어디에서 찾아야 할지를 잘 알지 못하기 때문에 그것을 일반적으 로 미심쩍게, 그리고 단지 하나의 가능성으로서만 제시하고 있다. 만일 이 비교를 배척하거나 인정 가능한 것으로 만든다면 우리는 〈왕권〉의 개념을 정의할 수 있는 중요한 의미를 한정할 수 있을 것이다 . 우선 문제는 음성적 인 것이다 . 라틴어 re g o 의 어기 * re g - 와 그리스 어 o-re g - o 의 어기 reg -사 이의 대응이 명확하므로 그리스어의 어두 o- 는 합리적으로 설명될 수 있는가? 이러한 세부적인 문제는 무의미한 것이 아니다. 그것은 인도 • 유럽(조)어〔祖語 ) 4 ) 의 가장 오래 된 형태론 과 관련된다 . 그리스어의 이와 유사한 조건에서 , 특히 r 앞에서 a, e, o 의 세 모음 가운데 하나가 어두음 첨가(p ro t hese) 가 되는 것을 확인할 수 있는데, 이는 다른 언어에서는 어두 모음이 전혀 나타나지 않는 환 경이다 . 예컨대 라틴어 ruber 〈붉은〉에 대해 그리스어 eruth r 6s(ep u8 p 6c ; ) 는 어두 첨가모음 e - 를 가지고 있다. 이 특수한 경우에서 ore g 5 〈펼치 다〉와 동일한 현상을 목격할 수 있다 . 이러한 특성을 여기에서 자세하 게 논의할 수는 없지만 이것이 일반 언어학적 조건에 속한다는 사실을 지적하는 것으로 그치겠다 . 세계의 언어가 모두 유음 r 과 l 을 반드시 가 4) 여기서는 인도 • 유럽 제어의 공통 조어가 문제시되므로 혼동을 피하기 위해서 〈인도 • 유럽(조)어〉로 쓴다.

지고 있는 것은 아니다 . 이 두 유음을 반드시 구별해야 할 필요성이 있 다고 믿어서도 안 되고, 모든 언어에서 이들을 찾아 내려고 해도 쓸데 없는 일이다. 사실상 언어에 따라 r 이나 l 이나 이 두 유음이 함께 나타 날 수 있다. 놀랄 만한 대조는 중국어와 일본어의 경우인데, 중국어에서 는 l 은 있으나 r 은 없고, 반면 일본어에서는 r 은 있으나 1 은 없다 . 다른 언어에서 l 과 r 은 언어에 실질적으로 출현하는 것 같으나 두 개의 별개 음소로는 대응하지 않는다. 프랑스어에서는 ro i와 lo i가 혼동될 수 없는 데 , 그 이유는 r 과 l 이 두 개의 서로 다른 음소이며, 이들 각 음소는 음 운 체계 내에서 그 실체를 지니고 있기 때문이다. 그러나 r 과 l 이 서로 구별되지 않는, 다시 말해서 조음 방식이 가변적이어서 하나의 유옴뿐 인 다양한 언어(예컨대 폴리네시아어)도 있다. 그러면 인도 • 유럽(조)어는 어떤가? 공통어의 체계에는 물론 그 기 능이 똑같지는 않지만 기능적 가치를 지닌 r 과 l 두 음소가 있었다. 죽 r 은 일반적으로 1 보다 더욱 다양하고 빈번히 나타난다. 그러나 이 두 음 소 r 과 l 이 인도 • 이란어에서는 상당히 광범위하게 혼동되기는 하지만 이 두 음소는 공통어의 시기부터 존재했다 . 그러나 인도 • 유럽(조)어에 이 두 유음이 존재했다는 사실을 확인하 는 것만으로는 불충분하다. 주지하다시피 한 언어의 모든 음소들은 아 무 위치에서나 모두 출현하는 것이 아니다. 각 음소에 대해 어떤 위치 에서는 출현이 허용되나 다른 위치에서는 출현이 허용되지 않는다 . 그 리스어에서는 단어의 어말 자음이 -n, -r 또는 -s 로만 끝나며, 단지 예 의는 부정의 ou(k) 뿐이다. 그리하여 각 언어에는 각기 그 음운 체계의 용법을 특칭짓는 가능한 음소들과 불가능한 음소들의 목록이 있다. 그런데 많은 언어에서 어두에 r 이 없는 것을 확인할 수 있다. 핀 • 우 글어, 바스크어, 그리고 그 밖의 언어에서도 단어의 어두는 r 로 시작할 수 없다. 차용어에 어두 r 이 있는 경우에 다른 모음을 선행시켜 r 을 어 중 위치로 만든다. 바로 이러한 상황이 〈공통〉 인도 • 유럽어의 상황이

기도 하다. 죽 r 이 어두 위치에서는 허용되지 않는다 . 예컨대 히타이트 어에서 어두 r 이 없는 반면 어두 l 은 출현한다 . 아르메니아어도 마찬가 지다 . 어두에 r 을 지닌 차용어를 체계에 적합하게 만들기 위해 아르메 니아어는 어두에 e 를 첨가시키거나 더욱 후기에 와서는 원래의 r- 을 정 상적인 r 과는 다론 아주 강한 굴림소리 r 로 교체했다 . 또한 그리스어도 마찬가지인데, 〈어두 첨가 모음〉이 r 앞에 출현하여, 그 결과 어두는 er-, ar-, or- 이 되었다 . 이 점을 강조해야겠다 . 그리스어, 아르메니아어 , 히타이트어가 어두 r- 을 가지고 있지 않은 이유는, 이들 언어가 인도 • 유럽(조)어의 어두음 r - 이 없는 상태를 지속시키고 있기 때문이다. 이 언어는 고대의 상태를 그대로 보존하고 있다 . 한편으로 라틴어와 다른 한편으로 인도 • 이란어 가 단어의 첫머리에 r 을 지니고 있는 것은 음성적 변화 때문이다. 이와 대조적으로 인도 • 유럽(조)어에서 어두의 1 은 존재했으며, 그래서 그대 로 보존되고 있다. 공통 조어 어근 *le i kw- 와 그리스어 leip o ()...d:J tuJ), 라 틴어 linq uo( 이들은 어두음 첨가가 없다)를 비교해 · 보라. 그리스어가 어 두 r- 울 보여 준다면, 그것은 언제나 거친 호기(呼氣), 죽 p (=rh - ) 와 함께 출현한다 이것은 고대의 인도 • 유럽 (조)어 *sr-또 는 *wr- 울 나 타낸다. 이 밖에 어두의 *r- 은 언제나 어두 모음이 첨가되어 있다. 그리하여 이론상으로는 rex 와 그리스어 or6 g6 의 비교를 반대할 근거 가 없다. o- 는 장애물이 아니며, 라틴어에 보존되지 않은 고대의 어두 음을 확증해 주는 요소이다. 이제 그리스어 형태의 의미를 확정할 때이다 . 현재 oreg5 또는 oreg numi(6 p t:vv uµl), 그리고 파생어 6rgu ia( op vu t a ) (〈양팔을 뻗은 길이, 한 발〉의 의미로 명사화된 완료분사의 여성형)는 단지 〈펼치다〉를 의미하는 것만은 아니다. 이 의미는 또 다른 동사 pe ta n - n umi(lt E CctV YUµl) 의 의미이기도 하다. 그러나 p e t annum i는 〈넓게 펼치 다〉이지만 oreg o, ore gn urn i는 〈직선으로 펼치다〉를 의미한다. 좀더 명 시적으로 표현한다면 〈서 있는 지점으로부터 앞쪽으로 직선을 긋다〉

또는 〈칙선 방향으로 앞으로 향하다〉의 의미이다 . 호메로스의 작품에서 ororekha t a i (6 p w ptx a 1: a t)는 말들이 힘껏 뛰면서 양다리를 한껏 벌린 동 작을묘사한다. 이러한 의미가 라틴어에도 역시 있다. re gi o 란 중요한 단어는 원래는 〈 지역, 영역 〉 을 의미하는 것이 아니라 〈직선으로 도달한 지접〉을 의미 한다 . 그래서 e re gi one 〈반대로〉, 죽 〈직선상의 지점에 , 정면에〉라는 의 미가 설명된다. 점술가들의 언어에서 re gi o 는 〈땅이나 하늘에 그어진 직선이 이르는 지점〉을 가리키며, 그리하여 〈여러 방향으로 그어전 그 러한 직선들 사이에 포함된 공간〉이란 의미를 가리킨다. 마찬가지로 형용사 rec tu s 를 〈사람들이 긋는 이러한 직선처럼 곧은〉 으로 해석할 수 있다 . 이 의미는 물질적 개념이자 정신적인 개념이기도 하다 죽 〈똑바로 곧은 것〉은 규범을 가리키고 , re gu la 는 〈직선을 그리 는 도구〉로서 re g le 〈규율〉를 정하는 것이다. 〈똑바로 곧은 것〉은 도덕 적 차원에서 〈왜곡된 것〉 , 〈굽은 것〉과 반대가 된다. 〈똑바로 곧은 것〉 은 〈올바른 것〉과 〈정직한 것〉에 상응하기 때문에 그 반대어 〈왜곡된 것〉, 〈굽은 것〉은 〈부패한 것〉, 〈허위〉와 동일시된다 . 이러한 의미 표상 은 이미 인도 • 유럽어적인 것이다. 라틴어 rec tu s 에는 고트어 형용사 ra i h t s 가 대응되며 , 그 의미는 그리스어 eu t hus 〈올바론, 똑바로 곧은〉로 번역된다. 또 고대 페르시아어 ras t a 도 대응되는데, 이 형용사는 〈올바 른 길을 포기하지 말라〉는 규범에서 〈길〉을 수식한다 . rex 와 동사 re g ere 란 형태의 의미를 이해하기 위해서는 애당초 이처 럼 전적으로 물질적인 개념에서 출발해야 했다. 그러나 이 물질적 개념 은 곧 정신적인 의미로 발달했다. 이 양면적 의미는 reg er e fin es 라는 중요한 표현에서 나타나며, 이는 건물을 짓기 전에 하는 행위로서 종교 적 행위를 가리킨다. 그래서 rege r e fin es 는 직역하면 〈직선으로 경계를 표시하다〉라는 의미이다. 이것은 대제사장이 신전이나 도시를 지울 때 땅 위에 신성한 영역을 정하는 일을 가리킨다 . 따라서 이 일의 주술적

특성아 분명하게 드러난다. 죽 의부와 내부를 경계짓고, 신성의 왕국과 세속의 왕국의 경계를 구분하고, 자국과 의국의 영토 경계를 정하는 일이다. 이처럼 경계선은 지고한 권한을 지닌 인물, 죽 rex 에 의해 그 어전다. rex 의 의미에는 지고한 통치자의 의미보다는 선(線)을 긋는 사람, 즉 사람들이 따라야 하는 동시에 올바른 것을 구현시키는 길을 정하는 사 람의 의미를 찾아야 한다. 어근 *re g-가 표현하는 구체적인 개념은 우 리가 생각하는 것보다 원래의 rex 에 훨씬 생생하게 나타난다. rex 의 성 질과 권한에 대한 이러한 개념은 이 단어의 형태 자체와도 서로 일치한 다. rex 와 같이 접미사가 없는 무어간 형태(fo rme a t hema tiq ue) 는 *de i k- 에서 파생된 합성 행위자 명사 i u-dex 의 둘째 항으로 사용된 -dex 와 같은 단어들이 갖는 모습을 지니고 있다. 이 사실은 라틴어 이 의의 언어에서도 증명된다. 예컨대 - r i x 가 있는 골어 합성명사 Dumno-ri x, Ver-c ing e t o- ri x 가 그것이다. 산스크리트어에서 raj -는 자 립 상태보다는 합성 형 태로 더 빈번히 나타난다. 즉 sam-r 하j-〈모든 사 람에게 공통이 되는 왕〉, sva-r 햐j-〈자기 자신(의)에 대해 왕인 자〉가 그 것이다. 사실 라틴어에서조차 rex 는 구체적 한정사와 함께 출현하는데, 특히 고대의 고정 성구에서 많이 나온다. 예컨대 rex sacrorum( 희생 제 사의 왕)이다. rex 는 reg er e fines( 제사를 주관하다)라는 표현이 갖는 의 미와 같이 reg er e sacra 라는 임무를 맡았다. 이처럼 인도 • 유럽 사회의 왕권에 대한 개념을 대강 정의할 수 있다. 인도 • 유럽 사회의 rex 는 정치적이라기보다는 훨씬 종교적이다. 그의 임무는 권력을 지배하고 행사하는 것이 아니라 규율을 정하고, 고유한 의미에서 〈똑바로 곧은 것〉을 정하는 일이다. 그리하여 이처럼 정의된 rex 는 통치자라기보다는 사제 개념과 훨씬 가깝다. 바로 이러한 왕권의 개념을 한편으로는 켈트족과 이탈리크인들, 다른 한편으로는 인도인들 이 보존하고 있는 것이다.

이 개념이 제사 의식을 행해야 할 의무를 지닌 대(大) 사제단의 존재 와 결합되어 있었다. 따라서 오직 권력에만 기반을 두고 있는 고전적인 유형의 왕권이 확립되기까지 오랜 기간에 걸친 발달과 근본적인 변화 가 필요했고, 마침내 정치 권력이 종교적 권력으로부터 점차 독립되었 으며 , 종교적 권력은 사제들의 고유한 것이 된 것이다 .

제 2 장 x~ 료y-와 이란의 왕권 요약 이란은 제국이며, 통치의 개념은 rex 의 개념과 아무런 공동점이 없다. 통치 개념은 페 르시아 칭호 x~ay 8 iy a x~a y a8 iy助 am( 그리스어 basile u s basile c on, 페르시아어 5 햐히 ~ah), 죽 〈왕 중 왕〉으로 표현된다. 이 칭호는 왕권 x§a y-을 지닌 자로서의 통치자를 가리킨다. 그런데 아케메니데스 왕조의 왕을 수식하는 단어 vazraka 는 또한 아후라마 즈다 (Ahuramazda) 신(神)과 또한 대지(大地)도 수식할 수 있기 때문에 이 단어는 왕 권이 본질적으로 신비스런 것이라는 접을 드러내 준다. 우리가 방금 조사한 용어들은 아 왕권이란 개념을 표현하는 한 가지 방식에 지나지 않는다 . 죽 인도 • 유럽 세계의 양극 지방인 이탈로 • 켈 트어 영역과 인도어 영역에만 공통된 표현이다. 이 기본적 개념에 비추어 볼 때, 이란어는 인도어와는- 분리된다. 인 도의 특칭적 용어인 raj -란 용어는 이란의 고대 어휘에는 나타나지 않 는다. 이란어에서 거기에 해당하는 명칭은 코탄 (Kho t an ; 인도와 접경한 이 란의 남동부의 끝 지방) 지역의 방언에서만 그 흔적이 남아 있으며, 기원 8 세기부터 불교 문학과 특히 그 번역서에서 확인되고 있다 . 이 코탄어 에는 rri〈왕〉, rri s- p ru 〈왕의 아들〉란 용어가 있고, 이것은 산스크리트 어 raj a 와 raj a- p u tr a 에 대응하는 명칭이다. 그렇지만 이 방언에 통용되 는 수많은 차용어가 있고, 이 방언이 알려진 시기가 비교적 늦기 때문 에 그것이 인도어에서 차용된 차용어가 아니라고 완전히 확신할 수는 없다.

이란어에서 〈왕〉의 명칭으로서 *raz- 란 용어는 통용되지 않았는데, 그것은 엄밀히 말해서, 왕도 왕국도 없었고, 단지 이란 제국만이 있었기 때문이다. 바로 이러한 이유로 인해 이 어휘가 혁신되었다 . 인도 • 유럽 세계에서, 특히 그리스인과 로마인들의 견지에서 보면, 제국의 개념을 만들어 낸 것은 이란이었다. 과거에 히타이트 제국이 있 었지만, 이 제국은 이웃 민족들의 역사적인 모델이 되지 못했다. 원래의 제국 체제는 이란 민족이 만든 것이며, 그것과 관련된 새로운 어휘를 만들어 낸 것도 이란 용어이다. 인도와 이란에 공통된 어휘 가운데 산스크리트어에서는 k~a tr a 로 나 타나고, 이란어에서는 x~a8ra 로 나타나는, 둘 다 왕권을 의미하는 용어 가 하나 있다. 그것은 k$ 하 (x~a y)의 파생어로서 〈자기 지배하에 두다, 마음대로 처리하다〉를 뜻하며, 이란어에서 가장 중요하면서도 많은 파 생어를 만들어 낸 어근이다. 고대 페르시아어(『아베스타 경』에서는 그렇 지 않다)에서는 바로 이 어근의 파생어인 x~a y a8 iy a 로 왕을 지칭했다. 이 고대 페르시아어의 어휘가 적어도 25 세기 동안이나 사용되다가 규 칙적인 발달 과정을 거쳐 근대 페르시아어 亞탸가 되었다. 이 단어의 형태를 통해 자세한 분석을 할 수 있다. 죽 x~ay a8 iy a - 는 추상적인 *x~a y a8a 에서 -y a 가 붙어 파생된 형용사이며, 추상어인 *x~aya 8 a-자 체도 동사 어간 *x~a ya- 에서 -8a 가 첨가되어 파생된 파 생어이다. 그래서 〈왕〉은 〈왕권을 지닌 자〉로 명명되고 있다. 여기에서 주목해야 할 점은 추상적 개념이 일차적이라는 것이다. 이 접은 역시 추상어인 산스크리트어 k~a tr a 와도 아주 흡사한데, 이 단어는 파생어 k~a triy a 〈전사 계급에 속하는 자〉를 만들어 냈고, 이 파생어의 원래의 의미는 〈 k~a tr a- 를 지닌〉이었다. 그런데 x~a y a8( i)y a- 라는 형태는 페르시아어의 음성 체계와는 상충 된다는 점을 지적하챠 즉 페르시아어의 음성 체계에서 음성군 -8(i) y- 는 -~y-가 되는데, 예컨대 이란어 ha8 y a 〈진실한〉가 고대 페르시아어

ha~ iy a 가 된 것과 같다. 따라서 다음과 같은 결론이 나온다. x~ay a8 iy a 는 고유한 의미의 페르시아어 방언형이 아니라는 점이다. 이 용어는 그것 이 광범하게 사용되었던 언어에서 생겨난 것이 아니라 -O iy-에서 -~y-로 의 발달이 일어나지 않았던 이란어에서 생겨났다는 것이다. 이 용어는 언어적인 이유와 역사적인 이유에서 이란 북서 지방의 메디아족 1) 이 사 용한 언어임에 틀림없다. 〈왕〉이란 페르시아어 명칭은 페르시아 민족 이 메디아족에게서 차용한 것이다. 이 결론은 역사적인 관점에서 중요 굵}다 .

1) M 존 d i a : 기원전 9 세기경 이란 고원에 정착한 인도 • 유럽의 유목 민족 . 왕 우바크 샤하트라 Uvaksha tr a 는 기원전 7 세기경 아시리아 제국을 멸망시키고, 동맹국들과 이 제국을 분할하였고, 아나톨리아를 정복했다.

이 용어는 아케메니데스 왕조의 칭호의 특칭을 보여 주는 표현법 x~ay a8 iy a x~a y a8 iy anam 〈왕 중 왕〉에 들어 있다. 페르시아가 최초로 이 칭호의 표현을 확정했고, 이것은 곧 그리스인들에게 basile u s basile o n (pQU t A cbc O Q O t A t uv) 이란 형태로 페르시아 민족의 왕을 지칭하는 명칭 이 되었다 . 이 표현은 〈왕들 가운데 있는 왕〉을 의미하는 것이 아니라 〈다른 왕들을 지배하는 왕〉을 의미하는 신기한 표현이다. 이것은 초왕 권(超王權)으로 모든 사람들이 왕으로 간주하는 자들에게 행사하는· 제 2 단계의 높은 왕권이다. 그런데 이 표현은 비정상적인 면을 드러내는데, 그것은 우리가 기대하는 어순이 아니라는 점이다. 근대적인 표현 ~ahan 亞햐에서는 어순이 도치되어 있다. 이 어순은 한정 요소 (de t erm in an t)를 전치시키는 이란어 명사군의 통사법이다. 바로 이 점에서 이것이 페르 시아어가 아니라 의국어에서 유래한 데 대한 이차적 지표가 된다 . 이 표현은 그대로 수용되었음에 틀림없으며, 아케메니데스 왕조의 왕권과 더불어 성립된 것으로 인정되어서는 안 된다 . 아마도 이 표현은 이미 메디아족에게서 구성된 것 갇다. 이란어는 이 어근에서 다수의 다른 용어들을 파생시켰다. 우선 아베

스타어 x~a8ra 인데, 이것은 산스크리트어 k~a tr a 에 대응하며, 그와 다론 페르시아어 형태로는 x~a 똔 a 가 있다. 이것은 왕의 권력과 이 왕권이 행 사되는 영역 , 죽 왕권과 왕국을 가리킨다. 다리우스 왕이 찬사( 讚 辭)에 서 〈아후라마즈다 2) 가 내게 이 x~a~a 를 내려 주셨다〉고 말할 때, 그것 은 이 두 가지, 죽 왕권 자체와 왕국을 함께 의미하는- 것이다 . 이 단어 는 중요한 고대 페르시아 합성어 x~a 현a P5Van 〈지방 왕국의 동치자〉을 만들어 내었다. 인접 방언의 형태 _— 이오니아어 t ~a t 8 p血 euw(eksa i thr ap eu o, 지방 왕국의 통치자의 권한을 행사하다)에는 거의 그대로 나타 난다-로 그 단어는 지방 왕국의 통치자의 칭호가 되어, 그리스어에 서 sa tr a p즌 s 가 되 었고, 여기 에서 〈 sa tr a p e 〉가 유래한다 . 이 칭호는 〈왕 국을 지키는〉을 의미한다. 이 칭호를 지닌 귀족충은 큰 지방을 다스리 는 임무( 〈 sa tr a pi es 〉)를 맡았고 , 그리하여 제국 수호의 직무를 수행했던 것 o] 댜

2) Ahurarnazda : 아베스타어로 〈현명한 주님〉이란 뜻으로 마즈다교의 주신(主神) 이다. 그는 우주의 창제자이자 인간을 행복과 선으로 인도하는 신이다. 이 종교의 후기에 와서 이 선신( 善 神)은 악의 신인 아흐리만(Ahrim an) 과 투쟁을 벌인다.

제국으로 형성된 세계에 대한 이 개념 __ 이란에서 이 개념이 고정되 었다――은 정치적일 뿐만 아니라 종교적인 것이다. 말하자면 지상과 천 상의 어떤 체제가 페르시아 통치자들의 왕권을 모델로 하고 있는 형국이 다. 페르시아 제국이 아닌 이란인들의 영적 세계와 특히 조로아스터교의 종말론에서 신자들이 가는 곳은 x~a8ra 〈왕국〉 또는 x~a8ra va iry a 〈바라 는 왕국 (또는 왕권)〉로 지칭되고 있다. 의 인화된 X~a8rava irya( 중기 이 란어 ~ahr 죤 var) 는 이른바 〈불멸의 성녀들〉로 불리는 천사 가운데 한 천 사를 가리키며, 이들 각 천사는 세상의 한 요소를 상칭하면서 물질적인 역할과 종말론적인 역할을 이중으로 담당한다. 바로 여기에 선지자적 유대교와 기독교의 종말론에 나오는 〈하늘의 왕국(천국)〉의 원형이 있으며, 이 모습은 이란의 이 관념을 그대로 반영

하고있댜 왕권을 가리키는 이란어 어휘는 이 어근 x~a - 로 구성된 다른 형태들 도 이용했다 . 고유한 아케메니데스 왕조 시기의 용어만 있는 것이 아니 다 . 새로운 칭호도 만들어졌다 . 이 사실은 xM-개 념의 중요성과 이란 세계의 통일성을 잘 보여 준다. 가장 눈에 띄는 것은 x~avan 〈통치자〉인 데, 이것은 코탄 방언에서 사용되었던 칭호이다. 이 칭호는 인도 • 스퀴 타이의 소왕권(小王 權 )을 가리키는 칭호에서도 다시 나온다 . 이 곳의 동전에는 왕의 이름과 함께 I>A ONANO I> AO 라는 칭호가 새겨져 있는 데, 이것을 음성적으로 전사하면, $aunanu $au 이다 . 이것은 ~ahan Mh 의 대응어가 아니라 이와 동일한 유형에 기초해서 x~avan 에서 파생 된, ~au 를 이용해 구성한 표현이다 . 또 지역적인 칭호로 사용된 용어도 있었다 복동 지방의 중기 이란어 —방언인에 는소 x그w디 t' w아 란어 형—태— 의사 마〈왕르〉칸에트 대 지한방 또까 지다 른포 명함칭되이는 있듯다이. 죽생 x각w된t 'w다 , xwa t aw 는 고대의 xwa-ta w -(ya ) , 즉 〈스스로 권력이 있는 자, 오직 자 신으로부터 그 권력을 취하는 자〉를 나타낸다 이 단어의 구성은 아주 괄목할 만하다(메이예가 최초로 이 점을 알아차리고 지적했다). 이 단어는 그리스어 au t o-kra to r(au l:O KPCl l:!Jlp)의 정확한 대응짝이다 . 이 이란어가 그리스어에서 번역된 것인지는 결정할 수 없다. 그 이유 가운데 한 가 지는 소그디아어의 이 합성어가 훨씬 고형일 수가 있기 때문인데, 그 증거로는 베다 산스크리트어의 수식어 sva- t ava 〈스스로 권세가 있는〉 가 있다. 또 다른 이유는 그리스어 칭호 au t o-kra to r 가 5 세기 이전에는 출현하지 않는다는 점 때문이다 . 이 칭호 xwa t awa- 가 이란어 자체 내에서 구성된 것이든 그렇지 않 든 간에, 그것은 다른 관점에서도 주목할 만하다. 그것은 중기 페르시아 어로 전해 내려와 xud 료란 형태가 되었고, 현대 페르시아어에서 〈신〉, 죽 절대 주권을 지닌 것으로 간주되는 〈신〉의 명칭이 되었다.

그리하여 이 관념과 왕권의 개념 - 라틴어 rex, 산스크리트어 r 히로 번역되는 것처럼 一―사이의 거리가 얼마나 되는지를 가늠할 수 있다. 그것은 〈지배자〉의 특성을 지닌 왕권이 아니며, 통치자의 역할이 인도 • 유럽 세계의 이데올로기처럼 〈똑바른 길을 긋는〉 것도 아니다. 이란에 서 우리는 고전적인 서구인들의 눈에는 아케메니데스 왕권으로 보이지 만, 실은 그 왕권에 육화(肉化)된 절대 권력의 도래를 관찰할 수 있는 것 01 댜 페르시아의 아케메니데스 왕권의 전통이 보여 주는 그 독창적인 면 모는 왕의 명칭뿐만 아니라 그 명칭을 수식하는 몇몇 수식어에도 나타 난다 . 페르시아의 이란어는 왕권과 관련된 몇 가지 용어를 지닌 유일한 언 어이다. 이 용어에 고대 페르시아 형용사 vazraka 〈위대한, 큰〉가 포함 되는데, 이 형용사는 근대 페르시아어에 와서 buzur g가 되었다. 이것은 전적으로 페르시아어에 속하는 형용사이다. 기타의 어떠한 이란 방언에 서도 나타나지 않으며, 인도어는 이것에 대응하는 단어를 전혀 보여 주 지 않는다. 아케메니데스 왕조의 문헌, 예컨대 왕의 포고문(布告文)에서 이 형용사는 구체적인 특수 개념을 수식하는 단어로 출현한다. a) bag a vazraka 〈위대한 신〉는 아후라마즈다를 가리키는 명칭이며, 오직 그만을 가리킨다. 어떤 문헌들은 다음과 같은 칭송으로 시작 하고 있다. baga vazraka ahurarnazda 〈위대한 신은 아후라마즈다 십니다〉. b) vazraka 를 왕에게 적용하면, x~ay a8 iy a vazraka 가 되는데, 이는 다음과 같은 세 가지 왕의 칭호에서, 왕의 명칭 뒤에 항상 반복되 어 왕에 대한 의전(儀典)으로 사용된다. 〈위대한 왕〉 x~a y a8 iy a vazraka, 〈왕 중 왕〉 x~a y a8 iy a x~a y a8 iy캄面 n, 〈국가들의 왕〉 x~a ya8 iy a dahy u nam. 왕의 지위를 세 가지로 규정하고 있다. 〈왕〉

이란 칭호에 첨가된 〈위대한〉이란 수식어는 그리스인들에게는 전 혀 낯선 것이었다. 그래서 여기에서 페르시아의 왕을 가리키기 위 해서 basile u s meg as {P a tA Et> <;; µeva c;;)가 생겨났다 . 둘째 칭호인 〈왕 중 왕〉은 다른 모든 왕권을 포괄하는 제국의 주권자로서 그 를 지고(至高)의 통치자로 만든다 . 마지막 칭호인 〈국가들의 왕〉 은 아케메니데스 제국의 모든 속국(蜀國)들, 예컨대 페르시아, 메 디아, 바빌로니아, 이집트 등도 역시 〈국가들〉이기에 이들 속국에 대한 왕의 권위를 확립시켜 준다. c) vazraka 는 또한 〈땅〉, 죽 bum i에도 적용되어 넓은 의미의 왕의 통치 영역을의미한다. 이 형용사에 대한 분석은 아직 부분적으로는 가설로 남아 있다. 그것 온 어근 *vaz- 〈힘이 센, 활력으로 가득 찬〉(라틴어 ueg eo 참조) —— 베 다 산스크리트어 명사 어근 v 료j a- 〈세력, 전두〉에 대응한다 - 의 파생 어로서, 미확인된 -r 어간 형태 *vazar 또는 *vazra- 에 -ka 가 첨가되 어 파생된 파생어라는 것이 거의 맞다. 『베다 경』의 〈영웅적〉 용어집에 서 vaj a 는 그 파생어와 함께 중요한 위치를 차지하며, 그 일차적인 의미 의에도 다양한 의미가 있다. v 료j a 는 신, 영웅, 말〔言語)이 지닌 고유한 힘을 가리키며, 이 힘으로 승리가 보장됨이 확실하다. 이것은 또한 제사 의 신비한 효력과 제사가 가져다 주는 모든 것, 죽 번영, 만족, 세력을 가리킨다. 나아가 증여(贈與)로 드러나는 세력을 가리키기도 하는데, 여 기에서 관용, 부(富)의 의미가 나온다. 이러한 개념이 vazraka 가 사용된 페르시아어 용법에서 그대로 반영 되어 있음을 엿볼 수 있다. 아후라마즈다 신(神)이 vazraka 로 묘사되는 이유는, 그가 이 신비한 힘(인도어 v 줍j a-) 을 지니고 있기 때문이다. 왕 역시 이 신비한 힘을 지닐 자격이 있는 자이다. 그리고 대지(大地)도 역 시 모든 것을 지지하며 먹여 살리는 자연적 요소로서 이 신비한 힘을

가지고 있다. 그래서 vazraka- 로 수식되는 이러한 한정은 계급으로 구성된 도식에 따라 분류되는 것 같다. 죽 종교적 권력의 원천으로서 신과 군사력을 지배하는 주권자로서의 왕, 그리고 풍요의 원형인 대지가 그것이다. 이 처럼 하나의 단순한 형용사가 풍부한 개념적 내용을 담을 수 있다는 것 을잘알수있다.

제 3 장 그리스의 왕권 요약 왕에 대한 인도 • 이란어의 개념과 이탈리크어의 개념을 비교해 볼 때 〈왕〉을 가리 키는 그리스어 명칭 bas il eCrs 와 wanaks 가 암시하는 것은 훨씬 전화되고 분화된 개념 ―여러 접에서 게르만어의 관념과 가깝다-이다 . 이 두 용어의 어원은 알려져 있지 않으나 둘 다 미케네어 덱스트로부터 확인되며 , 둘째 용어만이 권력의 소지자를 가리킨다는 접에서 이 두 용어는 서로 대립된다. bas il eCrs 에 대해 말하자면 , 이것은 인도어 ra j-처럼 신은 아니지만 주술적 • 종교적인 유형의 기능들- 이들은 앞서 연구한 삼분 체계에 따라 원래부터 구조화되었다 을 행사한다. 자기 권위의 싱칭(원래부터 그리스에서 기원한다)인 왕홀은 처음에는 권 위자의 말을 소지한 자 , 죽 사자(使者)의 지팡이에 지나지 않았다 . 원시 그리스 제도의 어휘보다 인도 • 유럽 사회의 정치 구조의 변화 를 더 잘 가늠하게 해 주는 것은 없다. 역사의 여명기로부터 왕권과 이 와 관련된 모든 것이, 다른 곳에서는 찾아볼 수 없었던 새로운 명칭들 이 그리스어에 있는데, 지금까지 어떤 것도 이들 명칭을 설명하지 못하 고있다. 그리스어에는 왕을 가리키는 두 가지 명칭인 bas il eus(Paa t leu<;) 와 wanaks(w 6. va~) 가 있다. 이 두 용어는 동일한 평면에 있지 않을 뿐 아 니라 전적으로 엄밀한 어원론적 해석을 거부한다. 이들은 다른 언어에 그 대웅어가 없고, 그리스어에서조차 부분적으로라도 이들과의 친근 관 계를찾아볼수없다. bas il eus 의 기원에 대한 논의는 많이 있었으나 아무런 성과가 없었다. 어기 (rad ic al) 의 확인은 불가능하나 형태 구성에 대한 어느 정도 그럴싸

한 분석은 가능하다 . bas il eus 는 형 태는 -i l- 이 선행하고, 그 뒤 에 접 미 사 - eus 가 첨가된 파생어이다 형태소 -ii-은 소아시아의 인명에 고유 한 파생 요소이다 . 예컨대 Troil -o s , Murs- il -os( 히타이트어 Mur~ ili~는 여기에 대응한다) 같은 단어이다. 이 사실이 우리가 지적할 수 있는 전 부이다. 어기 bas- 에 대해 살펴보면, 어원 사전에 등재되어 있는 수많은 가설 가운데 어떤 것도 오늘날 논의될 수가 없다. bas i leus 란 용어도 사실 미 케네 점토판에서 인지된 것으로, 이 점토판에는 q a-s i -re - u 란 형태로 쓰여 있다. 그 여성 파생어는 q a - s i - re - w i-y a 로 아마도 bas il eus 에 해 당하는 단어 일 것이다. 기호 q a - 의 음성적 가치가 확실하다면 basile u s 의 첫음 b- 는 고대의 연구개 순음 g w- 를 나타낸다. 따라서 미케네어의 형태를 g was il eus 로 표시해야 할 것이다 . 비교의 기회가 언젠가 제공된 다면 바로 여기에서 출발해서 비교해야 한다 . 현재로서는 단지 재구 과 정의 초입 단계에만 진입해 있을 따름이다. wanaks 의 경우에는 사정이 비슷하기도 하지만 위의 경우와 다르다. bas il eus 처럼 그것은 호메로스와 미케네어의 용어이다. 그러나 이것은 훨씬 광범위한 방언 영역을 가지고 있으며, 그리스어의 영역 밖에서 한 번 나타난다. 고대의 많은 비문에서 이 칭호는 포세이돈과 디오스쿠로이!) 같은 신 들이나 지고한 권력을 지닌 사람들에게 부여되었다. 예컨대 퀴프로스의 그리스어와 페니키아어의 이언어 병용으로 비문에서 wanaks 는 페니키 아어 a. don 〈주군〉을 번역한 용어이다. 기원전 약 600 년에 유래하고 고 프뤼기아어로 쓰인 헌사에서 미다스 왕2 ) 이 wanaks 로 수식되고 있다는 1) Dios couroi : 제우스와 레아의 쌍둥이 아들인 카스토르와 퐁뤼데우케스를 가리 킨다 . 2) Mida s : 프뤼기아의 왕으로서 이 미다스 왕이 통치할 무렵(기원전 8 세기) 프뤼기 아는 황금과 철 덕택에 가장 번성한다 . 그러나 기원전 7 세기 직후 키메로이족에게

멸망한다. 아주 유명하고 대중화된 전설들의 주인공으로 자주 등장하는 왕이다 .

점은 홍미롭다. 그렇지만 이 단어가 프뤼기아어에 고유한 토착어인지 그리스어에서 차용된 것인지는 확실히 말할 수 없다. 그러나 가장 중요한 자료는 미케네어가 제공하는 자료인데, 여기에서 그 용어는 여러 가지 형태로 출현하고 있다 . 죽 wa- n a-ka(=wanaks), wa-n a-ke-te , wa-na-ka-te ( =wanakte i, 단수 여격), wa- na - ka - te - ro (=wanakte r os, 비교 접미사를 지닌 형태) , wa-na-sa-wi -y a, wa- n a- so-i 또는 wa-no - so- i(해석이 불확실하다) 등의 형태이다. 나아가 미케네어에서 이 용어가 사용된 문맥들은 bas i leus( 실제로는 g was i leus) 와 wanaks 라는 두 칭호 사이의 관계에 빛을 던져 준다 bas il eus 는 한 지역의 우두머리, 죽 유력자일 뿐이며 결코 왕이 아닌 것 같다. 그는 정치적인 권위는 전혀 지니고 있지 않은 듯하다. 이와 반대 로 wanaks 는 우리가 그 통치 영역의 넓이는 정확히 규정할 수 없지만 왕권의 소지자로 간주된다 . 그렇다면 이 칭호는 신들이나 사제들의 전 유물인가? 이룰 확증하기란 어렵지만 확증할 수 있는 가능성은 있다 . 호메로스 서사시에서 bas i leus 와 wanaks 두 칭호가 갖는 각각의 지 위는 미케네 사회에서 이 두 인물을 특징짓는 지위에 상응한다 . 단지 wanaks 는 가장 지고한 신들에게 부여된, 신을 가리키는 수식어라는 점만을 기억하면 된다. 트로이아 사람들의 신(神)인 아폴론이 바로 이 wanaks 의 전형이다. 제우스 (Zeus) 역시 wanaks 이기는 하지만 그리 빈 번하게 이 칭호로 불리지는 않는다 . 또한 디오스쿠로이도 wanake( 어간 wanak t-에 기초해서 구성된 굴절과 대조되는 쌍수 형태이다)로 특정하게 지칭된다. bas il eus 와 wanaks 사이의 의 미 관계를 적어도 가장 중요한 특칭들 로 좀더 명확히 기술하는 편이 유익할 것이다. 아리스토텔레스에 따르 면, 왕의 형제들과 아들들이 wanaks 란 칭호를 가졌다고 한다 . 그래서

bas il eus 와 wanaks 의 관계는 〈왕〉과 〈왕자〉의 관계였던 것으로 추정된 다 . 바로 이 관계는 wanaks 란 칭호가 디오스쿠로이 Al6(J K OUPOl, 죽 왕 의 세손들에게 부여된 이유를 설명해 준다 .• 그 렇지만 wanaks 가 왕자와 왕의 형제에게만 국한된 칭호라는 점은 인정할 수 없다 . 왜냐하면 호메 로스에게서조차 어떤 인물이 bas il eus 가 되기도 하고, 동시에 wanaks 도 되가 때문이다 . 죽 한 칭호가 다론 칭호를 배제하는 것이 아니다. 이는 『오뒤세이아』 20, 194 에서 볼 수 있다 더욱이 오직 wanaks 만이 신을 수식하는 용어로 사용된다. 예컨대 『일리아스』 가운데 가장 장엄한 덱 스트 가운데 하나인 제우스 도도나이오스 Zeus Dodona i os 에 대한 기원 (祈願)은 Z 햐 civ a(=Zeu ana)… ( 16, 233) 로 시작하고 있다. 신은 결코 bas il eus 라 불리지 않는다 반면에 bas il eus 는 인간 사회에 널리 퍼져있 댜 아가멤논뿐만 아니라 수많은 일반 사람들이 이 칭호를 받고 있다. 비교급 bas il eu t eros 와 최상급 bas il eu t a t os 로 미루어 보건대 basile is 사 이에는 등급(급수)과 위계 같은 것이 있다. 반면 wanaks 는 호메로스 작 품에서 이와 갇은 형태의 변동이 전혀 없다 . 의미가 아직 불확실한 미 케네어 wanak t ero- 를 잠시 보류한다면, wanaks 란 칭호는 절대적인 자 질을 가리킨다. 나아가 bas il eus 는 거의 대부분의 경우, 한정사가 없다 는 사실에 주목해야 한다 그냥 bas il eus 라고 되어 있다. 속격으로 한정 된 bas il eus 의 예는 두세 개뿐이다 . 이와 반대로 wanaks 는 일반적으로 wanaks andr8n 〈남자들의 wanaks 〉처럼 공동체 집단의 명칭이 한정사 로 사용되거나 wanaks Lu ki es 〈뤼키아의 wanaks 〉처럼 국가 명칭이 한 정사이다 . 마찬가지로 동사 wanasso 〈 wanaks 이다,~(가)되다〉는 특정 장소나 지역 명칭과 함께 구문을 구성한다. 그 이유는 wanaks 만이 왕권의 실체를 가리키기 때문이다. 반면 bas il eus 는 g enos 〈종족〉의 우두머리가 지닌 전통적인 칭호지만 영토상 의 통치권 개념이 없고, 다수의 사람들이 같은 지역에서 소유할 수 있 는 칭호에 지나지 않는다. 이타케에 살고 있는 많은 bas il ees 가 있었다

(『오뒤세이아』 1, 394). 단 한 도시, 예컨대 파이아케스3 ) 의 도시에만 13 인 정도의 bas il ~es 가 있었다(『오뒤세이아』 8, 390). 존경을 받는 인물인 bas i leus 는 집회에서 몇몇 특권이 있었지만 권한의 행사는 오직 그것을 행사할 수 있는 wanaks 에게 국한되었다. 바로 이것이 속사 wanasso 가 의미하는 바이기도 하다. 고유명사, 예컨대 아가멤논의 딸 이름인 lph i - anassa 〈권세로 다스리는〉 같은 단어에 보존된 표현도 역시 이룰 증거 하고 있다. 여성 (w)anassa 는 데메데르, 아테나 여신 같은 명사를 수석 하는 부가 형용사이다. 또 오뒤세우스가 나우시카를 처음 보았을 때 그 녀가 여신(女神)인 줄 알고 그녀를 이처럼 불렀다 .

3) Paia k es : 스케이라 섭에 사는 족속들 파이아케스인들의 왕 알키노스는 오뒤세우 스에게 환대를 베풀고 접대 선물을 주고, 그에게 배를 주어 고향인 이타케로 가도 록한다.

* 호메로스의 왕권에 대한 개념에는 과거의 의미 표상이 남아 있는데, 이것은 다른 인도 • 유럽 사회에서도 어떤 방식으로 나타난다 . 특히 왕 이 정의의 규율과 신의 가르침을 따르는 경우, 그는 자기 백성을 위해 번영을 이룩하는 주체이자 그 수호자라는 관념이 그것이다. 『오뒤세이 아』 (19, 110 이하)에서 선왕(善王)에 대해 다음과 갇은 찬사를 읽을 수 있다 . 죽 〈선왕 (bas il eus) 은 신들을 경의하고, 정의에 따라 살며, 수많은 용감한 사람들을 통치하며 (anasson), 검은 대지는 그를 위해 밀과 보리 를 생산하며, 나무는 열매를 가득 맺으며, 가축 떼는 수없이 증가하며, 바다는 물고기로 가득하지요. 그의 선정 덕택으로 백성들은 그의 치하 에서 태평성대를 누리고 있지요 ` 〉 이러한 내용의 글은 고전 문학에서 오랫동안 계승되었다. 작가들은 정의에 따라 통치되는 백성들의 행복과 거짓과 죄악으로 인해 생겨난

불행을 즐겨 대립시켰다 . 하지만 이것은 도덕적 교훈을 위한 상두어구 가 아니다. 실제로 호메로스는 왕 자신을 에워싸고 있는 생물들과 자연 의 풍요와 번영을 증진시키는 기능을 지닌 왕의 신비하고도 생산적인 덕을 칭송하고 있는 것이다. 이러한 관념이 훨씬 나중에 게르만 사회에서도 다시 출현하는 것은 사실이며 , 이것은 거의 같은 용어들을 통해 확증되고 있다. 스칸디나비 아인들에게 왕은 대지와 바다의 번영을 보증해 준다. 그의 치세(治世) 는 풍요한 결실과 여자들의 다산(多産)으로 특칭지어전다 . 백성들은 왕 에게 관례적으로 사용되는 고정 표현 ar ok fri ar 〈풍요와 화평〉에 따라 이를 요구한다. 이것은 마치 사람들이 아데네의 부포니아 제(際 )4) 에서 〈화평과 풍요를 위해〉 제사드리는 것과 같다 . 이것은 쓸모없는 관례적인 고정 표현이 아니다. 암미아누스 마르켈리 누스5 ) 는 부르군트족이 패배하거나 재난을 당한 뒤에 그들의 왕을 잡아 죽이는 의식을 행하곤 했는데, 이는 그가 자기 백성을 잘 되게 하고 번 영시킬 수 있는 능력이 없었기 때문이라고 보고하고 있다. 여기에서도 다른 형태이기는 하지만 아케메니데스 왕조의 페르시아 왕의 기도에 혼을 불어 넣는 관념을 재발견할 수 있다. 다리우스 왕은 다음과 같이 기도한다. 〈아후라마즈다 신이여, 다른 신들과 갇이 나를 구원해 주시 고 이 나라를 적과 흉년과 거짓으로부터 보호해 주소서.〉 우리는 앞(제 1 권, 338 쪽 이하)에서 이 기도문에 대해 언급했다. 이 기 도에는 사회의 삼분(三分) 구조와 각 계층의 활동에 상응하는 악(惡)이 나타난다. 죽 종교적 정신 (drau g a, 거짓말), 땅의 경작 (du~ iy ara, 흉작), 군대의 활약 (ha in a, 적군)이 그것이다. 다리우스 왕이 자기 왕국이 피할 4) Bou p ho 函 제 : 소〔牛漫 희생 제물로 사용하여 드리는 제사. 5) Amm ian us Marc ellin us(330-400 년) : 로마의 가장 위대한 마지막 역사가. 그의 역사는 타키두스의 『 역사』를 계승하고 있다. 그가 최초로 지은 13 권의 역사는 상 실되고 없다.

수 있도록 해 달라고 신께 간구하는 이 모든 불행은 그 자신이 몸소 백 성들에게 베풀어 주어야 할 선행과는 대립된다. 더욱이 그가 아후라마 즈다 신의 총애를 받는 한 그는 자신의 왕국의 번영, 적군의 격되, 진리 를 구하는 정신의 승리를 확인할 수 있는 것이다 . 번영과 부의 공급자로서 이러한 왕에 대한 이미지는 앵글로 • 색슨어 에서 〈주군(主君)〉을 가리키는 명칭을 만들어 냈다. 영어의 용어 lord (主君)는 고대의 복합어 hla fo rd 를 계승하는데, 여기에서 그 첫 요소는 hlaf , 죽 〈빵〉(영어 lo af〈(빵) 덩어리〉)이다. hla fo rd 에서 *hlaf- w eard 〈빵을 지키는 자〉를 재구할 수 있는데, 이 단어는 음식물을 부양할 군 주, 먹을 것을 제공하는 자, 빵 덩어리의 주인을 뜻한다. 마찬가지로 lad y〈부인, 숙녀〉는 고대 영어 hlaef- d ig e, 죽 〈빵을 반죽하는 여자〉이 다. lord 의 하인들, 즉 그에게 복종하는 자들은 〈빵을 먹는 자들〉이다. 중세 경제에서 영국의 소(小) 〈영주〉는 자기 영지에서 인도 • 유럽 사회 의 관념에 따라 호메로스에게서 나오는 〈왕〉이 소유했던 것과 같은 역 할을하고 있는것이다. 이 모든 민족들이 왕의 기능에 대해 동일한 관념을 가지고 있는 것은 아니다. 베다의 왕권과 그리스의 왕권 사이에는 차이가 드러나는데, 이 러한 차이로부터 이제 우리가 비교, 논의하려는 두 가지 정의가 니온디·. 『마누의 법전 Lo i s de manu 』 6) 에 왕은 단 하나의 문장으로 그 특칭을 규정하고 있다. 죽 〈왕은 인간 형상을 한 (nara rilp ena) 위대한 신적 존 재 Mahati: deva tahi이다〉. 이 정의는 다른 표현들로 확인되고 있다. 즉 〈여덟 가지 신성한 것, 죽 경의와 숭배와 순례의 대상이 있다 . 그것은 브라흐만, (산성한) 암소, 불, 금, g h :rt a( 녹인 버터), 태양, 물, 그리고 (8 6) Manu 또는 Manava : 인도 신화에 따르면 마누는 인류의 시조이자 최초의 왕이며 법 제정자이다. 그는 후세에 법전을 남겼는데, 그것이 『 마누의 법전 M tf navadhanna g函 m 이다. 종교 문제에 관해서는 아직도 이 법전이 권위를 행사하고. 있다 .

번째의 것으로) 왕이다.〉 이것과 대립되는 정의는 아리스토텔레스의 정의( 『 정치학』 I, 1259 쪽) 이다. 〈왕과 신하와의 관계는 가장( 家 長)과 그 자식들의 관계와 같다.〉 한 마디로 왕은 des p 6 t존s , 즉 어원적 의미로 집안의 주인이며, 분명히 절대적 주인이지만 신은 아니다. 호메로스의 어법으로 bas il eus 는 확실히 d i o g enes 〈제우스에게서 태어 난〉와 d i o trp hes 〈제우스에게 양육된〉이다. bas il eus 는 제우스로부터 그 에게 주어진 특권들과 상징 , 예컨대 왕홀 같은 것을 가지고 있다. 그가 왕이 된 것 , 그리고 그가 소지한 모든 것 , 예컨대 그의 상칭이나 권세는 신이 그에게 부여한 것이지만, 그가 그것을 신의 후예로서 소지한 것은 아니다 . 그리스 세계와 게르만 세계에 고유한 이처럼 본질적인 변화는 인도 나 로마의 왕에 대한 관념과 대립되는 유형의 왕권을 부각시키고 있다. 죽 로마의 rex 는 실제로 인도의 r 히와 동일한 차원에 있으며, 이 두 인 물은 그 역할과 명칭에 공통점이 있다. 그리스 사회와 게르만 사회에서 드러나는 더욱 〈근대적〉이고, 더욱 〈민주적인〉 왕에 대한 이 관념은 독자적으로 구현된 것임에 틀림없다 . 이 관념은 공통된 명칭을 가지고 있지 않다. 이러한 점에서 인도와 로 마는 아주 보수적이다. 용어상의 우연한 일치는 매우 유익하다 . 예컨대 r 즌g-란 용어는 인도 • 유럽어 영역의 두 양극 지방인 이탈리크 제어와 인도어에 남아 있다. 바로 이 곳에서 가장 전통적인 제도》 가장 오랜 개 념이 그대로 보존되고 있고, 이들 제도와 개념은 사제단(司祭團)에 의해 계승된 종교 조직과 밀접히 연계되어 유지된 것이다(앞의 18 쪽 참조). 이와 반대로 중앙 유럽에는 민족들의 대이동으로 고대의 사회 구조 가 전복되었다. 그래서 고려해야 되는 것은 그리스와 게르만 사회뿐만 이 아니다 . 이와 동일한 사회 조칙을 가진 듯이 여겨지는, 별로 알려지 지 않은 다른 민족들 예컨대 일뤼리아족과 베네치아족들도 고려해야

하는데, 우리는 이들에 대한 증거가 거의 없거나 간접적인 증거만 있을 따름 0] 다. * 왕과 왕권과 관련된 일련의 용어 가운데 왕의 기능을 고유하게 상징 하는 표지 가운데 하나인 왕홀( 王 勿)의 명칭도 포함시켜야 한다 . 이 명 칭은 그리스어로 ske ptr on(OK 처 m p ov) 이다 . 이것은 인도 • 유럽어의 용어 가 아니라 사실상 그리스어에만 국한되어 있다. 이 점이 참 이상하디는 생각이 드는데, 그것은 왕홀 제도가 많은 인도 • 유럽 민족들에게 퍼진 시기가 아주 오래 되었기 때문이다. 실제로 이 용어는 그리스어로부터 라틴어와 슬라브어로 계승되었으며, 그 후 라틴어로부터 게르만어로 계 승되었고, 그리하여 대부분의 유럽 지역에 퍼졌다 . 이러한 점 때문에 인도 • 이란어에 이 개념이 결여되어 있다는 사실이 더욱 두드러지게 부각된다. 인도나 마즈다교 시기의 이란에는 왕홀에 대한 명칭이 없다. 이러한 의미의 어떤 단어도 『리그 베다』나 『아베스타 경』에는 나타나지 않는 다. 이는 부정적 사실이지만 중요한 의의를 지니고 있다 . 어떤 학자들은 아케메니데스 왕조의 부조(浮形)에 왕의 시종이 지니고 다니는 물건에 이 왕홀이 새겨져 있는 것으로 생각하기도 했는데, 그 왕홀의 소지자는 이 유적에서 vassa-bara 〈 vassa 를 가지고 있는 자〉로 기록되어 있다. 그 렇다면 그는 왕의 홀을 가지고 다니는 자인가? 오늘날 이 왕홀이 활이 라는 것에 모두 동의하고 있다. 따라서 그 용어는 왕의 궁수(弓手)이거 나 활을 가지고 다니는 자를 가리킬 것이다. 그러나 아케메니데스 왕조 의 페르시아뿐만 아니라 이란 전체와 인도에 대한 이러한 조사는 부정 적이다. 호메로스의 왕권에 대한 개념 가운데 왕홀이 지니는 중요성은 잘

알려져 있다. 그것은 왕이 〈홀을 지닌 자〉, 죽 OKnmo0XOt pao t A i cc (sk 존pto il kho i bas i l 윤 es) 로 규정되고 있기 때문이다. 호메로스와 일상 그 리스어에서 나타나는 그 명칭 자체는 sk~ ptr on 이며, 이것이 라틴어 sce ptr um 이 되었다 . 그러나 도리스어로 쓰인 핀다로스의 작품에서는 ska pt on(OK ttJtl: OV ) 으로도 나온다. 나아가 모음 계제가 다르기는 해도 라 틴어 sc ipi o 와 그리스어의 sk ip on(oK i nwv) 도 있다. 호메로스에 있어서 이 sk~ ptr on 은 왕 , 선지자, 사자( 使者 ), 재판관, 그 리고 본질적으로나 어떤 계기에 권위를 부여받는 모든 인물들이 지니 는 상칭이다 . sk~ ptr on 은 웅변가가 연설을 시작하기 전에 그의 말이 권 위를 지닌 연설이 될 수 있도록 그에게 건네진다. 〈홀〉 그 자체는 지팡 이 , 즉 여행객이나 거지의 지팡이에 지나지 않는다 . 그것이 왕과 같은 인물의 손에서는 위엄을 지닌 물건이 된다. 예컨대 아가멤논의 훌 같은 것인데, 호메로스는 제우스까지 거슬러 울라가 그로부터 이 홀을 전해 받은 모든 자들의 이름을 열거하고 있다 . 이 신성한 홀은 숭배와 경배 의 물건으로 카이로네아7 ) 에 보관되었고, 파우사니아스 8) 에 따르면, 매년 제사 때 보관 임무를 맡은 제관(祭 官 )이 간수하도록 했다. 그렇지만 그 것은 sk~ ptr on 으로 부르지 않고 d6ru 로 불렀는데, 이 단어의 문자적 인 의미는 〈나무〉이다(파우사니아스, 『 그리스 안내기 』 IX, 40, 11). 따라서 그것은 긴 지팡이 , 창대였다. 그런데 로마 초기에 왕홀은 has t a 라 명명 되었는데, 예컨대 유스티누스9 ) 의 『보편사』 43, 3 에 따르면 hasta s qua s Graeci scep tra dic e re ... 〈그리스인들이 sceP trum으로 부르는 has t a 〉라고 기록되어 있다. 그래서 has t a 는 라틴어에서 창대로서 〈홀〉에 해당하는 용어이다 . 게르만인들의 홀에 대해 말하자면, 라틴어 역사가들은 이것 7) Ka iron ea : 테베 근처의 케피소스에 건설된 고대 그리스 도시 . 8) Pausan ias : 기원 2 세기 뤼디아 출신의 그리스 여행가이자 지리학자 . 9) Marcus Junian us Jus ti nu s : 기원 2 세기의 라틴 역사가. 44 권으로 된 『 보편사 His to r ia 11n i versa li s 』 가 있다 .

을 〈창(槍)〉, 죽 con tu s 라고 불렀다 . 게르만어 명칭은 고대 고지 독일어 chunin -ger ta , 고대 영어 cyn e- g ard 〈왕의 막대기, 지팡이〉이다. 그런데 고대 고지 독일어 g er t a 〈막대기, 지팡이〉(고트어 g azds 〈가시〉)는 라틴어 has t a 와 대응한다 . sk~ ptr on 의 고유한 의미 작용을 찾아 내어, 이로부터 이 표지에 대해 사람들이 지니고 있던 관념을 추론해 낼 수 있는 가능성이 있는지를 살 펴보면, 왕권의 상칭들이 단순한 장식 이상의 의미가 있기 때문에 그것 은 왕권의 개념 자체에서 출발한다 . 더욱이 왕홀과 왕관은 왕권 자체이 다. 통치하는 것은 왕이 아니라 왕관인데, 그것은 왕관이 왕을 만들기 때문이다. 이 왕관이 영속적으로 계승됨으로써 왕권의 기초로 사용된 다. 오늘날에도 사람들은 〈왕관(王冠)의 재산(왕실 재산)〉이라고 한다. 왕의 아들은 〈왕관의 세자〉(독일어 Kronp r inz)라고 한다. 그래서 왕은 왕관으로부터 그 권력을 취하며, 그는 이 왕관의 보관 소지자에 지나지 않는다. 아와 같이 신비한 개념이 또한 호메로스의 sk~ ptr on 에도 있다. 즉 어떤 인물이 자기 손에 이 sk 윤ptr on 이 있을 때만 통치하고, 심판하 고, 연설한다. 이 그리스어 용어의 구성과 그 일차적 의미는 전혀 신비한 것이 아니 다. sk~ ptr on 은 동사 ske pto-〈-에 기대다〉의 도구 명사이다. 그것은 사 람들이 기대는 물건, 즉 지팡이이다. 그러나 이 어원적 의미는 이 표지 와 결부되어 있는 권력의 기원에 대해서는 아무런 사실도 밝혀 주지 않 는다. 이 번역 자체도 너무 간단하다 . 〈기대다〉는 다른 방식으로도 표 현되는데, 예컨대 klm5 같은 동사이다. ske pt o- 의 원래 의 미는 〈자신의 전 체중을 어디에 의지하다, 거기에 지지하다〉이다. 호메로스는 자기 동료들이 받치고 있는 다친 사람의 거동을 묘사하면서 그가 움직이도 록 부축하는 사람들에게 〈자신의 전 체중을 의지한다〉고 말하고 있다. 『오뒤세이아』에 나오는 거지는 자기 지팡이에 〈의지하고〉 있다. 여기에 서 동사 sk 윤인 5- 의 파생 의미인 〈핑계를 갖다 대다, 변명하다〉, 죽 기

존의 사실에 〈의지해서 자신을 옹호하다〉가 생겨났다.

때로 이 동사를 비극 작가들의 예에 따라 〈날다, 비약하다〉로 번역하 기도 한다 이는 개정해야 할 번역이다. 아이스퀼로스의 『아가멤논』 10) 에 나오는 어떤 구절에서 신호로 사용되는 횃불을 어떤 곳에서 다른 곳으 로 전달하는 것을 묘사하는 내용 중 이 동사가 사용된 네 개의 예문이 연속적으로 출현하고 있다 (302 - 308-310 행). 화로에 횃불들이 연쇄적으 로 붙는다. 그 횃불은 멀리 떨어진 곳까지 날아가서 불빛이 고르고피스 호수를 넘어 어느 지점에 〈쏜살같이 떨어지자〉 (eske p sen) 그 다음 불이 지체 없이 연달아 다시금 환히 밝힌다 . 〈보라 횃불이 덤벼들 듯이 떨어 져 (esk 존p sen), 아라크나이온 산(山) 꼭대기에 이른다 . 〉 뒤이어 〈보라, 횃불이 아트레이다이의 지붕 위에 쏜살같이 떨어전다 (sk~pt e i)〉가 나온 다 . 그 불길이 어느 산 꼭대기에서 시작해서 여러 산 꼭대기로 옮겨 가 면서 〈스스로를 의지한다〉. 여기에서 묘사되고 있는 것은 언제나 동일 한동작이다 .

10) Ai skh y los 의 『 아가멤논 A g amemnon 』은 그의 3 부작 『 오레스테이아 Ores t e i a 』 가 운데 제 1 부작으로서 아가멤논의 귀환과 죽음을 이야기하고 있다(제 1 권 1 편 제 1 장 각주 2 참조) .

소포클레스는 재앙을 초래하는 신에 대해 얘기하면서(『오이디푸스 왕 』, 28) 그 신이 도시에 덤벼들 듯이 떨어지고 , 쏜살같이 내려온다 (sk~ p sas) 고 말한다 . 끝으로 어느 비문( 『 그리스 비문집 I. G . 』 II2, 1629) 에 폭풍우가 삼킬 듯이 떨어진, 〈쏜살같이 떨어전〉 3 단 노를 가전 배에 대 한 얘기가나온다. 모든 곳에서 이 동사의 의미는 〈몸으로 짓누르다, 전 체중을 의지하 다〉이다. 따라서 sk~ ptr on 은 사람들이 몸을 기 대어 넘어지지 않도록 지 지하는 지팡이이다 . 그런데 이러한 목적에 부응하는 유일한 지팡이 종 류는 바로 〈걷는 데 사용하는 지팡이〉이다. 그러면 그 명칭이 정의하는 바와 같은 이러한 도구가 어떻게 그와 갇

은 지고한 권위를 보장해 주는가? 지금껏 제시된 여러 가지 설명을 무시할 수도 있다. 죽 그것(지팡이) 자체가 권력의 표시, 권위의 표지, 웅변가의 지팡이는 아니다. 그것은 마술 지팡이는 더욱 아니다. 마술 지팡이는 rhabdos 로 표현되기 때문이 다. 또한 sk~ ptr on 은 마술사의 표지도 결코 아니다 . sk~ ptr on 은 〈의지 하는 지팡이, 걷는 데 사용하는 지팡이〉를 의미하므로 이것을 지닐 자 격이 있는 여러 부류 사람들의 손에서 이 sk~ ptr on 이 갖는 여러 기능을 어떤 방식으로 조화롭게 통일시키느냐를 자문해 보아야 할 것이다. sk~ ptr on 의 최초 모습은 〈사자(使者)〉의 지팡이로 우리에게 나타난 다. 그것은 순례자의 상징이다. 그는 행동하기 위해, 말을 전달하기 위 해 권위를 가지고 나아가기 때문이다 . 이 세 가지 조건, 즉 걷는 사람, 권위 있는 사람, 전언을 지닌 사람으로서의 조건은 단 하나의 기능, 즉 사자의 기능을 함축한다 . 이 사자의 기능이 이 세 가지 모두를 결합시 키며, 그 기능만이 이 세 가지를 설명할 수 있다. sk~ ptr on 이 전언을 지 닌 사자에게 필요한 까닭에 그것은 그가 지닌 그 기능의 상징이며, 합당하게 신임받은 자로서의 신비한 표시가 되는 것이다. 그리하여 sk~ ptr on 은 전언을 지닌 인물, 죽 권위를 지닌 전언의 전달을 임무로 하는 신성한 인물로 묘사되게 된 것이다. 예컨대 제우스로부터 부여받 은 sk 습ptr on 은 계속적으로 여러 사람의 소지자를 거쳐 마침내 아가멤 논의 손에 들어오게 된다. 제우스는 그의 이름으로 말하는 자들을 지명 하여 그들에게 정당하게 신임을 받은 표지로서 그것을 주는 것이다. 인도 • 유럽 세계에 이 왕홀이 불균형하게 분포된 것은, 따라서 왕권 에 대한 개념이 가변적이라는 것을 나타내 준다. 인도 • 이란인들에게 왕은 신이다. 그래서 그는 왕훌 같은 표지로 합법성을 부여받을 필요가 없다. 그러나 호메로스에 나오는 왕은 인간에 지나지 않으며, 그렇기 때 문에 제우스로부터 그 칭호와 그것을 증명할 상징들을 부여받는 것이 다. 게르만족에게 왕은 극히 인간적인 권위를 행사하는 반면, 로마의

rex 는 인도의 ra j와 본질적으로 같으며, 동일한 신적 권한을 부여받 는다 . 그리스의 영향으로 왕이 그 상징으로 sce ptru rn 을 갖게 된 것은 로마 초기이다. 이 물건과 마찬가지로 이 단어는 그리스 문명을 통해 로마인 들에게 계승되었다 . 로마의 rex 가 차지하는 최초의 지위에 대해서, 이러 한 후기에 이루어진 차용어에 근거해서 추론할 수는 없다 . 이러한 모든 과정은 이차적인 현상으로 이루어진 역사적 전파로 인해서 최초의 근 본적 차이점이 어떤 방식으로 은폐되고 감추어질 수 있었는가~문 잘 보 여 준다.

제 4 장 왕의 권위 요약 그리스어 kra i ne in은 (고개를 끄덕이는 표시로서 )(kra i no 는 kara 〈머리〉란 명사에서 파생되었다) 허락을 내리는 신성 (d i v init e) 에 대한 표현이며, 나아가 신적 권위 를 모방 하여 어떤 계획이나 제안을 집행할 수 있는 권한을 주는 왕- 그 자신이 이 를 실행 하는 것은 아니다-에 대해 사용된다 . 따라서 kra i no 는 말이 행동으로 실현되도록 하는 권위의 행위를 나타내는 구체적 표현으로 나타난다. 이 권위의 행위는 원래는 신 적( 神 的)인 것이지만 , 그 후 왕의 행위가 되었고, 심지어 문맥에 따라 분화된 확장 의 미를지닐 수도있다. 그리스의 왕권에 속하는 어휘를 연구하게 되면, 〈지배하다, 다스리 다〉라는 개념과 관련된 동사와 명사의 관계가 일방적이라는 사실을 관 찰할 수 있다 . 그 주요 동사들은 명사로부터 파생된 것이지 그 반대 관 계는 아니다. 예컨대 동사 bas il eue in은 명사 bas il eus 에서 파생된 명사 파생동사이고, 동사 anasse in은 명사 anaks 에서 파생된 명사 파생동사 이다. 이돌 동사 자체만 본다면, 이들은 기어 명사에 포함된 요소 의에 특별한 것을 우리에게 알려 주는 것이 없다고 결론지을 수 있다. 그렇지만 현존하는 명사에서 파생된 것으로 볼 수 없는 중요한 동사 가 하나 있다. 적어도 호메로스 그리스어라는 공시태의 관점에서 본다 면, 이 동사는 일차적인 형태로 나타난다. 이 서사시의 언어에서 그 동 사 형태는 kra i a in o 이며, 축약된 형태는 kra in o 이다. 오직 시어(詩語)로만 나타나는 이 동사는 호메로스에게서 꽤 빈번하 게 출현하지만, 〈지배하다, 다스리다〉의 의미로도 비극 작품에서 널리

확인되고 있다 . 그러나 호메로스에서 사용된 대부분의 용법에서 이 kra i no 는 〈실행하다, 수행하다〉를 의미한다. 모든 곳에서 대체로 이 동 사를 이와 같이 번역하고 있다. 이 동일한 그리스어에서 이 동사가 가 질 수 있는 의미의 편차를 알아 보기 위해 호메로스의 두 표현을 비교 해 보자. kr 競 non eeldor 는 〈이 소원을 성취하다〉로 번역되는 반면, basil ~e s kra i nous i는 〈왕들이 다스린다〉로 번역된다 . 이 두 가지 의미 룰 어떻게 조화시킬 수 있을까? 그렇지만 왕권과 관련된 특정 개념이 어떠한 기본 관념으로부터 형성되었는지를 살펴보는 것이 더 중요하다. 형태론적 관점에서 볼 때 kra i no 는 〈머리〉란 명사에서 파생된 명사 파생동사이다 호메로스의 현재형 kra i a i no 은 *kras0n- y o 에 기초해서 형성된 것이고, 이 형태 자체는 그리스어 kara, 산스크리트어 sIr$an 〈머리〉 등으로 나타나는 인도 • 유럽어 어간에 기초해서 형성된 것이다 . 그러면 이 기저 명사와 파생동사의 의미 관계는 어떤 것인가? 프랑스 어 che f(우두머리<머리)와 achever 〈이룩하다, 달성하다〉 사이의 관계와 동일한 관계일 것이다. 그리스어 자체에서도 이와 동일한 의미론적 평 행 관계를 지적할 수 있는데, 동사 ke p halo i 6o 가 그것이다 . 고대 그리 스인들이 krain e in , 죽 〈머리를 어디에 두다〉라고 말했을 때는 이와 갇 은 관념을 이미 염두에 두고 있었던 것이다. 그러나 이와 같은 비교로 해결되는 문제는 전혀 없다. 위의 프랑스어 의 비교는 전혀 차원이 다르다 . 죽 achever 는 〈머리끝에 이르다〉를 의 미한다. 이 〈 che f〉는 물론 머리아기는 하지만 행동의 최종 단계로서의 의미가 있다 여기에서 〈행동의 끝까지 이르다, 극한까지 이르다〉라는 의미가 나온다. 그런데 그리스어에서 〈머리〉는 ke p hal~ 이든 kara 이든 간에, 이와 반대의 은유만을 의미한다. 즉 출발접, 출처, 기원의 은유가 그것이다. 따라서 이것을 〈끝점, 극한〉을 가리키는 후기 라틴어의 ca p u t나 프랑스어 che f와 동일시할 수 없다. ke p halo i 6o 는 〈이룩하다, 달성하다〉라는 의미가 아니라 〈요약하다, 귀결하다, 근본으로 되돌아가

다〉 (ke p hal~) 는 의미이거나 또는 흔히 말하듯이 〈책의 장에 머리를 달 다〉 라는 의미이다 . 그러므로 이러한 평행 사실들은 kra i no 의 구성에 대해서 아무런 해 결책을 제시하지 못하고, 고대인들의 설명은 쓸모없게 되었다 . 호메로 스가 사용한 용법들에 대한 완벽한 연구를 통해서만 거기에 대한 설명 을얻을수있다. 이들 용법을 모두 조사하여 이 동사를 그것이 사용된 문맥에 위치시 켜 보자. kra i a i no 와 e pi kra i a i no 에 대한 호메로스의 모든 용례에 대한 거의 모든 목록이 여기에 나온다. 『일리아스』 (1, 41=504. 『오뒤세이아』 20, 115 참조)에서 t6d e moi kr~ 죤 non eeldor 는 신께 드리는 기도문이며, 이는 〈내 소원을 이루다〉로 번역된다. 『일리아스』 2, 419 @c £QQt', ob8' &po n@ ot tJtCK PQ to wc Kp ov t uv (hos ep h at', oud' ara po hoi ep e krain e Krovio n , 이 렇 게 말했으나 크로 노스의 아돌은 그의 말을 들어 주기는커녕)을 읽어 보면, 신이 이 소원을 반드시 〈이루어 주는〉 것이 아님을 알 수 있다 . 신이 스스로 그것을 수 행하지 않는다 그는 이 소원을 받아들일 수 있고, 오직 이러한 신의 허 락만이 그 소원이 성취되게 한다. 그 동사가 나타내는 행위는 언제나 위에서 아래로 이루어지는 신적 권위의 행위로서 수행된다. 신만이 kra in e in할 수 있는 자격이 있는데, 이것은 실제적인 행위의 수행을 의 미하는 것이 아니라 1) 인간이 바라는 소원이 신에 의해 받아들여진다 는 것과 2) 소원의 수행을 허락하는 신적인 권위의 행위를 가리킨다. 바로 이것이 이 동사의 의미의 두 구성 요소이다. 이 동사가 표현하 는 과정에는 언제나 그 행위자로서 신, 왕의 신분과 관련된 인물 또는 초자연적인 세력이 있다. 이 과정은 〈승인〉, 죽 어떤 조치가 실행되도 록 하는 유일한 방도인 승낙의 행위이다. 인용된 구철 (2, 419) 에 나오는 신은 따라서 이러한 승낙을 거부했고, 이러한 승인 없이는 그 소원은

내용이 없고, 아무런 효과가 없는 말로 끝나 버린다. 『일리아스』 5, 508 의 i:oi i 6'£Kp al va tv£ v £(iln µac; o lPou ·AJ t6 }..)..wvoc ;(toO . d'ekraia i n e n eph e tm a s Phoib o u Ap 6l lonos, 이리하여 그는 황금칼을 가진 포이보스 아 폴론의 명령을 이행하였으니)에서 아폴론의 명령이 아레스 Ares 에 의해 〈수행된〉 것으로 이해할 수 있을까? 그러나 이 동사는 오직 신에 대해 서만 적용된다는 점을 다시 강조하자. 사실상 아레스는 명령을 수행하 지 않는다. 문맥이 이를 증명한다. 그는 전사들 위로 구름을 덮어 포이 보스 I) 의 소원이 이루어질 수 있도록 한다. 그렇지만 그 일의 수행 자체 는 전사들이 맡아서 한다 만일 그들에게 그 일을 실행하는 승인이 나 지 않으면 그들은 그 일을 수행할 수 없다. 그 일의 수행에 대한 승인 은 신적 권위를 지니는 것이기 때문이다 . 이 설명은 문제의 이 상황과 인물들에 대한 단순한 고찰로써 분명해진다. 어떤 구절 (9, 100 이하)은 이미 고대 주석가들의 관심을 사로잡은 바 있댜 t& (JC Xp h JtE p i µtv odo0at tJt0C , 삽 6' tJt血 00 (J a t, Kp n처 va t 6t Kat ct}.Afil, o-c' civ nva 8uµoc; ttV@ Yllt c tJtEt v ctc dya 0 6V. (To se khr~ pe n men ph asth ai epo s, 적 epa k oO. s ai , kre~na i de kal 십 lo i, h6t' an tina thu mos ano g죤i eip ei n eis aga t h 6 n.) 이것은 네스토르2 ) 가 아가멤논에게 자신이 앞에서 한 충고를 잊지 말 도록 그에게 촉구하는 연설이다. 왕의 권위로 인해 수많은 사람들에 대 1) Phoib o s : 아폴론의 별칭. 〈빛나는 자〉란 뜻이다. 2) Nesto r : 넬레우스의 아들이자 필로스 P y los 의 전설적 왕이다 . 아폴론 덕택에 3 세대나 오래 살았다. 트로이아와의 전쟁에서 유익한 충고와 중재를 하는 뛰어난 장수 0l 다.

한 책임을 지고 있는 그로서는 자신에게 전해지는 슬기로운 충고를 들 어야만 한다 . 〈그대 다른 사람들보다도 더욱 말을 많이 하고, 많이 들어 야 하며, 필요한 경우 다론 사람이 그 마음에서 우러나서 모든 사람의 안녕울 위해 말할 때는 그의 조언에 따라 실천해야 할 것이오 . 〉 이 구 절에 대한 마종 P. Mazon 의 번역 3 ) 은 수정되어야 한다. 우선 kr 존 ~na i de kai dll5 i란 구문을 해명 해야 한다 . 이 구문은 직접 목적보어 e p os 가 생 략된 것으로 설명되는데, 이 목적보어는 그 앞의 행 〈말 (e p os) 을 발화 하고, 듣는다〉에서뿐만 아니라 그 다음 행의 e ip e i n 〈발화하다〉으로부터 끌어 낼 수 있다. 따라서 이 구문은 kr 즌 ~na i (ep o s) allo i로 이해되며, kr~non kal emol e p os 〈내가 하는 말을 들어 주소서〉(『오뒤세이아』 20, 115) 와 정확히 평행을 이룬다. 따라서 위의 구절은 다음과 감이 번역할 수 있다. 〈그대는 다른 어떤 사람보다도 더욱 말을 많이 하고, 귀를 기 울이고, 선을 위해 다른 사람이 그의 마음에서 우러나서 말을 할 때는 그의 말까지 인정해야 (kr~na i)할 것이오.〉 아킬레우스의 대답 (9, 310) 처 nc p 8i Kp QV t u tC KG i tE t c Acoµt vo v ea1: a t (h ~p e r d~ kraneo te kal tet e l esmenon es t a i)에서 두 동사 kra in e in과 t ele in이 등위 접속되어 있다. 마종의 번역은 〈그대에게 그 일을 내가 어떻게 하려는지, 그 일이 어떻게 이루어지는지를 숨김없이 노골적으로 알려야만 하겠소〉이다. 이 번역은 kra in e i n 〈수행 가능하게 승인하다〉과 t ele i n 〈수행하다〉 사이의 논리적 관계를 강조하지 못하고 있다 . 그래서 우리는 다음과 같이 번역한다. 〈나는 내 의도를 정확히 알 려야만 하겠소. 그래서 내가 그것을 확인하고, 어떻게 그것이 실행될 것 인지를 보겠소.〉 아킬레우스가 아카이오스인들을 구원하는 것을 거부한 뒤에 아이아 스4 ) 는 〈떠납시다! 우리 계획을 성공적으로 수행하는 것이 이번 여행에 43)) IAliiaads e ,: P살. 라M미az스on ,왕 P a텔 ris라, 몬B의el le아s-들Le로tt re그s ,리 4스 v인ol s가., 운19데37 -체1 9 격38이. 가장 건장하고 아

킬레우스 다음으로 가장 용감한 영웅이다.

서 승인받은 (kranees t ha i) 것으로 여겨지지 않으니 말이오〉 (9 , 626) 라고 말한다 . 따라서 아킬레우스에게 보내는 사절은 아무 성과가 없다는 것 이다 그것은실패했다. 『 오뒤세이아 』 (5, 169) 에 나오는 noesa i와 kra i ne in의 대립을 고려하면 서 이제 새로운 단계의 분석으로 접어든다. 칼립소가 〈무엇을 구상하는 (no 용 sa i) 데 있어서나 실행하는 (kr~na i) 데 있어서 나보다 뛰어난 신들 이 기뻐한다면 〉 그녀는 오뒤세우스가 자기 집으로 돌아올 수 있도록 전 력을다해 노력한다 눈에 띄는 사실은 kra i ne in의 절대적 용법과 kra i ne i n 의 행위가 또한 신들에게 맡겨져 있다는 점이다. 신들은 〈수행한다〉 . 그러나 언제나 자 신의 고유한 영역 내에서 수행한다. kra i ne in은 결코 인간 개인의 일을 수행하는 데 대한 표현이 아니다. 이제 동사의 구문에 따라 용법들이 분화되면서 의미의 전이가 일어나는 것을 목격할 수 있다 . 이미 위의 예(특히 eldor 와 사용된 예들)에서 살펴보았듯이 타동 구문이 있고, 또 자동 구문이 있다 이 자동 구문을 이제 몇몇 예를 인용해 설명해 보자 . 이 자동 구문은 『 오뒤세이아 』 에 출현하며, kra i ne in에 〈 지고한 권위 로 결정한다〉란 의미를 부여한다. 바로 여기에서 알키노스는 파이아케 스인들에게는 〈 12 사람의 왕들이 kra i nous i한다〉 (8, 390) 라고 말할 수 있 는 것이다. 이것은 〈다스리다, 지배하다〉와 같은 의미이나 이 동사가 반드시 왕적 직책의 행사와 관련이 있는 것은 아니다. 그것은 언제나 권위에 따라 결정을 수행할 수 있도록 하는 능력을 의미한다. 호메로스 이후에 kra in e in의 자동사 구문은 이와 같은 의미로 계속 사용된다. 예 컨대 아이스퀼로스의 ep ra ksan hos ekranen 〈제우스가 지고한 권위로 결정한 대로 그것이 그들에게 일어났다〉( 『 아가멤논 』 369) 같은 것이다. 또한 에페보스 E p hebos 5 ) 의 서약문-이는 비문 덱스트의 종류로서는

5) e p掃 bos : 18 세 청년이 되면 시험을 거쳐 시민으로 자기 행정 구역의 명부에 등

록되는그리스청년들

유일한 자료이기 때문에 특별히 관심을 끄는 증거이다 _ 에서도 나타 난다 . 6) 죽, 도시의 최고 집정관들을 향해서 〈본인은 지혜로써 권위를 행사하는 자들(t on kra in 6n to n) 에게 복종할 것입니다〉라는· 선서에서 나 온다 .

*6) Lou is Robe rt에 의해 밝혀져서 출간된 덱스트 『 비명 및 문헌학적 연구 E tu des ipigra p h iq u es et p h i lolo giq ues 』, 1938, p. 302.

비극 작가들에게서 kra in e i n 의 타동사 구문은 특히 수동태로 나타난 다. 이 구문은 지고하고 위대한 권세에 의해서 이루어전 일들을 표현하 는 데 이용된다. 예컨대 〈나의 어머니는 미래가 어떻게 실현될 것인가 (kra i no it o) 를 여러 번 내게 예언했다〉(아이스퀼로스, 『 사슬에 묶인 프로 메데우스 Prom . 』 211), 〈모이라 7 ) 가 이 일들을 그런 방식으로 수행해야 (krana i)된다는 사실은 확정된 것이 아니다〉(같은 책, 592), 〈그의 부친 더 쿠 누 A 의 저주가 그 때 완전히 이루어질 (kran t Mse t a i) 것이다〉(같은 책, 911). 〈그리하여 시민들에 의해 만장일치의 표결이 이루어졌고 (ke kranta i) 결정되었다 . 〉(아이스퀼로스 『 탄원하는 여인들 Su pp l. 』 943)

7) Moir a: 의인화된 그리스의 운명의 여신. 거역할 수 없는 어쩔 수 없는 종국으로 사람을 이끈다. 복수는 모이라이 Mo irai이다 .

또한 호메로스의 부정(否定) 형용사 akraan t os( 고전어 akran t os) 〈실행 되지 못한〉(『일리아스 』 2, 138) (이것은 나중에 〈헛된, 무익한〉을 뜻하게 되었다)와 관련된 행위는 언제나 초개인적인 힘에 의해 이루어진 행위 이다. 『오뒤세이아』에 나오는 두 구절에서 이 형용사는 그 의미를 완전 히 나타내고 있다 . 죽 그 한 구절 (2, 202) 에서 , 그것은 실행되지 못한 예 언에 적용되고 있고, 다른 구절 (19, 564) 에서, 그것은 꿈에 대한 유명한 설명에서 나온다. 여기에서 호메로스가 환상에 지나지 않는 꿈인 6nar 와 〈곧 실현되는 길몽인 hu p ar 〉(같은 책, 547) 를 구분했디는· 점을 기억 해야 한다. 꿈은 인간의 현실과는 상관 없이 자신의 고유한 차원에서

존재하는 현실이 있다. 이러한 꿈의 두 유형 사이의 관계는 이러한 꿈 의 현실 차원에서 제기해야 한다. 죽 어떤 꿈들(여기에서는 그리스어 원 문의 모음 압운의 작용을 무시한다)은 상아문( 象 牙門)들을 통해서 오는 데, 이들은 〈실행될 수 없는 (akraan t a) 말들을 하며〉 속인다. 반면 다른 꿈들은 뿔 의 문들을 통해서 오며 , 이둘은 전실한 것들 (e tu ma) 이 실행되 도록 허락한다 (kra i nous i). 꿈의 지고한 권세는 그 진실성에 대한 조건 이다 . 이 진실성은 내재적인 까닭에 오직 예언자에게만 감지되며, 인간 사( 人間事 )를 통해서 그 진실성 여부가 확인되게 되어 있다. 이처럼 이 두 형용사는 서로 상응한다. 죽 akraan t a 는 실행되지 않을 일들을 가리 키고, 반대로 e tu ma 는 진실로 입증되는 일들을 가리킨다. 이제 이 조사를끝내기 위해 좀더 난해한 kra i ne in의 용법을보자 . 이들 은 『 헤르메스에게 바치는 호메로스의 찬가 Hy mne homeriq u e d Hennes 』 의 세 예문으로 , 이들을 차례대로 인용해 보자. 헤르메스는 자기 목소 리에 맞추어 듣기 좋은 노래가 나오는 시타르(현악기)를 조화롭게 연주 하면서 목소리를 높여 혹암의 대지뿐만 아니라 불멸의 신들을 〈찬양한 다 . 〉 (kra i non)(427 행) 엥베르J. Humber t가 선택한 〈찬양하다〉란 번역 [B ude -'fr)은 고대의 주석가들에게서 차용한 것이다 . 이 동사의 용법은 호메로스가 보여 주는 용법과는 아주 차이가 나며, 또 그 후에 볼 수 있 는 용법과도 차이가 있다. 관례적인 번역으로 보기에는 불가능한 것으로 판단된다 . 학자들은 kra in on 을 〈경배하다, 찬양하다〉(tim 8n g era ir on) 로 번역한 헤쉬키오스의 주해 8) 로 만족했다. 이 주해가 이 구절에도 적용되 었을 가능성이 크다. 이 주해는 , 겉보기에는 아주 이상한 용법에 대해 고대의 주석가들이 당혹감을 느꼈다는 것을 보여 준다. 다른 주석가들 은 kra in on 을 a p o t el8n 〈노래를 끝까지 불러 끝내다〉으로 번역할 생각 울 했는데, 그렇지만 이것은 아주 인위적인 것이다. 우리 견해로서는 여 8) 제 1 권 2 편 1 장의 각주 1) 참조`

기의 kra i no 는 『오뒤세이아』에서 정의된 것처럼 정의된다. 신은 만물의 기원을 찬양하고, 그 노래로 신들을 〈존재의 지위로 끌어 올린다〉. 무 모한 은유 같지만 그 자신도 신(神)인 시인의 역할과 일치한다. 시인은 만물을 존재하게 한다. 그리고 만물은 그의 노래 안에서 탄생한다. 이 예 는 이 용어의 역사를 단절시키는 것이 아니라 그 지속성을 나타내 준다 .

본문상의 여러 조건들로 인해서 559 행에서 이 문제는 좀더 복잡하게 된다 . 그러나 문제의 성격은 동일하다 . 이 시인은 모이라이 Mo f ra i에 대 해 언급하는데, 이 모이라이는 예언하는 능력을 갖추고 점성술을 가르 치는 운명의 여신들이다. 이들은 트리아이 ,9) 죽 벌의 형상을 한 여자들 (f emmes-abe ill es) 이다 . 아폴론은 헤르메스 10) 에게 자신의 예언의 비밀을 알려 주기를 거절하고, 자신이 어린애였을 때 자신에게 이 예언술의 일 부를 가르쳐 준 트리아이를 그에게 선물한다. 〈 … 세 명의 처녀 자매들 이 태어나면서부터 나에게 예언술을 가르쳐 주었고, 나는 그것을 어린 시절 나의 소들에게 시험했소` 부친은 그것을 반대하지 않았소 . 이로 인 해서 이 처녀들은 이곳 저곳으로 날아가서 밀랍을 잔뜩 먹고는 모든 것 울 실현시켰소 (kra i nous im). 이들이 황금색 꿀을 잔뜩 먹고 예언의 열 정에 사로잡힐 때는 기꺼이 전리를 밝히려고 하지요 . 그 반대로 그 달 콤한 신들의 음식을 빼앗겼을 때는 이들은 그대를 망치려고 하지요 * 이 제 나는 그대에게 이들을 양도해 주겠소`〉(엥베르의 번역) 이 벌의 형상을 한 여자들이 날아가서 밀랍울 잔뜩 먹고 나면 krain o usin hekas t a 〈모든 것이 실현되게 할 수는 없을 것이다〉. 이 여 신들은 이러한 모든 것을 실현시키는 데 필요한 예언적인 능력 이상의 9) Thriai(M oir ai) : 파르나스 산의 세 운명의 처녀들로 삼위일체이다. 이들은 아폴 론이 거주하던 이 산에서 그에게 운명을 맞히는 도구 (kl 죤 ro i)로써 점술을 가르쳤 다고 한다. 헤시오도스는 이들을 제우스와 데미스의 딸들로 묘사하고 있다. 10) Hermes : 그리스 신으로 올림피아인들의 전령이다. 제우스와 마이아의 아들이다. 여행자들의 안내자이자 사자(死者)들의 군대의 안내자이기도 하다. 수완과 계략이 뛰어난신이다.

어떤 능력을 갖고 있는 것이 아니다 . 그들은 예언적인 천부적 재능을 단지 유일한 능력으로 가지고 있을 뿐이다. 이제 여기에서 사용두1 kra in e i n 의 의미는 앞 구절의 의미와 동일하다 . 그것을 실행시키는 능력 이지만 예언의 차원에서 갖는 실행 능력이다. 일들을 〈실행시키는〉 것 이 아니라 그것들을 〈예언한다〉. 또는 kra in e in을 설명하는 그 뒤의 구 절 (561 행)에서 말하듯이 그것은 al 존t he i죤 n a g oreue in〈진리를 말하다〉의 의미이다. 예언적인 말은 사물들을 존재하게 만든다. 이제 가장 해석하 기 어려운 마지막 예가 『호메로스의 찬가』의 529 행에 나온다. 아폴론은 제우스의 독점적인 특권이자 아폴론 자신에게만 양도된 이 천부적 예 언 능력을 거부한다. 그러나 아폴론은 헤르메스를 실망시키지 않기 위 해 그에게 조그마한 능력과 다음과 갇이 기술된 권한울 부여한다. 〈잎 이 세 개 달린 금으로 된 풍요와 부의 놀라운 지팡이. 이것이 그대를 모든 위험에서 보호하며, 선한 신의(神意), 말, 행위들을 실현시킬 (ep ikr ain o usa) 것이오. 나는 이것을 제우스의 입을 통해 안다고 확실히 말해 두겠소.〉(엥베르의 번역) 이 본문은 사실상 확실하지 않다 . 필사본에서는 e pi kra in ousa 의 보어 로 대격 t heous 〈신들〉가 제시되고 있으나 이것은 의미가 전혀 통하지 않는다. 그래서 학자들은 이를 t hemous 〈칙령, 신의〉로 교정했다. 이 교 정 덕택에 이 구절은 이해가 가능하게 되었고, epi kra in e in은 호메로스 의 서사시에서 그 의미를 되찾게 되었다. 그 지팡이는, 아폴론이 제우스 의 입울 통해 들어 알고 있던 조언, 죽 그의 신탁에 〈실현에 대한 승 인〉을 내린다. 우리는 여기에서도 kra i ne in을 다른 곳에서 번역했던 것 과 다르게 해석할 이유가 전혀 없다. 그리하여 우리는 kra in o 의 의미 작용을 다음과 같이 요약해 볼 수 있 다. 첫째 관념은 인간이 바라는 계획의 성취를 권위로 승인함으로써 그 계획이 실제로 실현되도록 하는 의미이다. 여기에서 앞에서 검토한 용 법들이 생겨난다 죽 권위를 가지고 정치적 결정을 내리다, 내린 결정을

승인하고, 실행되도록 하는 권위를 행사하다, 좀더 일반적으로 실행력 있는 권위를 부여받다란 의미가 그것이다. 이와 같은 하나의 일정한 의미에서 출발해서 kra i ne i n 과 kara 〈머리〉 의 관계를 밝혀 본다면, 기존의 학자들이 한 것과는 다르게 이 관계를 고찰해 볼 수 있다. 죽 그것은 머리를 끄덕임으로써 표시되는 승인이다. 이 승낙은 신이 머리를 끄덕이는 신호로 표명된다(그리스어 neuo, 라틴 어 ad-nuo 〈(승인의) 표시를 보내다〉, in -nuo 〈몸짓을 하다〉, nu tu s 〈머리 끄덕이는 표시〉). 『아프로디테에게 바치는 호메로스의 찬가 H y mne homeriq u e d A p hrod ite 』의 222 행에서 다음과 같은 글을 읽을 수 있다. 〈제우스는 고개를 끄덕였고 (e p eneuse) 그의 바람이 실행되도록 승인했 다 (ekre 죤 nen). 〉 이 시인이 의도했건 의도하지 않았건 간에, 그것은 이처럼 kra in o 의 고유 의미로 생각되는 의미를 밝히는 역할을 하고 있다. 나중에 가서 소포클레스는 kra in e in을 사용하여 나라에 대한 지배권을 가리키게 되 는데 (K p a t vc t V Y&c, xup ac , 땅, 영토를 지배하다), 이 인간적인 권력은 신 의 동의를 가리키는 제스처로 규정되고 있음을 알 수 있다 . 바로 이러한 신의 승낙, 신의 승낙하는 표시로 고개를 끄덕이는 행위 는 말을 현실의 차원에서 실행되게 한다. 바로 이러한 이유로 동사 kra in e in이 가리키는 왕권이 승낙의 제스처로부터 유래하고, 신은 이 제 스처로써 말 이외의 그 어떤 것으로도 실현될 수 없는 것을 실현시키는 것이다.

제 5 장 명예와 명예의 표시 요약 그리스어에서 gl!r as 는 신하들이 때때로 왕에게 부차적으로 부여하는 영예의 몫으로 서, 그의 존엄을 별도로 나타내는 표시이다 . 이것을 gl! ron 〈늙은이〉과 비교하는 것은 민간 어원에 지나지 않는다. gl!r as 처럼 tiin 6 도 왕의 특성에 관여하고, 또 명예로운 물질적 급부가 포함되는 경 우 그것은 신에게서 기원하는 영원한 존엄의 표시이며, gl! ras 와는 구별된다 . 즉 신들 은 운명으로부터 받고, 인간은 제우스로부터 받는 명예로운 할당(자기 몫)을 가리키기 때문에 , 出 n 앉는 일관되게 법적인 의미를 지니는 그리스어 ti no 〈지불하다〉, p o in e 〈몸 값, 징벌〉의 단어군과 구별되어야 한다. 호메로스의 왕권이 갖는 특권은 명예와 명예의 표시와 관련되는 다 수의 용어로 표현된다. 이들 용어는 고대의 제도와 연관된 특수한 의 미를 지닌 어휘에 속하는데, 이것은 덱스트 분석을 통해서 찾아보아야 한다. 그러면 이러한 조사를 호메로스 서사시에서 중요한 위치를 차지하고 있는 한 단어의 분석으로부터 시작해 보겨·. 이 단어는 g eras(v tp a~) 로 서, 보통 〈명예〉, 〈명예에 의한 몫〉, 〈명예의 표시〉로 번역되며, 이 번 역은 실제로 모든 곳에서 적절한 것으로 여겨진다. 이 단어가 사회적 제 상황에 대해 우리에게 알려 주는 바와는 별개로 우리가 이 단어에 대해 각별히 관심을 갖는 이유는, 그것이 일반적으로 받아들여지는 어원상의 비교에 기초해 설명되고 있기 때문이다. 보통 g eras 가 g eron 〈늙은이〉과 관련 있는 것으로 가르치고 있다. 따라서 이 개념을 나이와 연관된 특권으로, 늙은이들에게 주어지는 존경, 명예로

정의하고 있다 . 그래서 그것은 사회적 지위나 정치적 권능보다는 어떤 연령의 부류에 고유한 권한으로 정의된다 . 형태상의 관점에서 본다면 g eras 는 중성이며 , 그 구조 자체는 이 형 태가 고형(古形)임을 보여 준다. -as(-as) 로 된 형태는 사실상 중성의 범주 가운데 가장 오랜 형태에 속한다 . 예컨대 a t Aoc 〈밝은 빛〉, Kp tGC 〈살, 고기〉, ttp oc 〈신이 보내는 전조〉 같은 형태인데, 이들은 어간 모음 e( 이것은 인도 • 유럽어의 고대 중성에 고유한 특칭이다)와 접미사 - as( 변 이형들도 있다)에 의해 그 기능이 특별히 명시되고 있다 . 미케네어 ke-ra 에서 g eras 의 어원을 확인하려는 제안도 있었다 . g eras 에서 형용사 g erar6s(vE pa p6 c;)가 파생되었고, 이 형용사에서 다 시 명사 파생동사 g era i ro(VE p al p(i))가 파생되었다. 이것은 곧 g eras 와 대응되는 고형 *g erar 를 상정하게 한다 . g eras 는 -s- 어간인데, 이것은 부정형 a g eras t os(av tp ao -c o c;)로 확인된다. 이처럼 -as 형의 중성은 인도 • 유럽어 중성의 옛 유형에 따라서 - ar 형의 어간과 나란히 이웃해 있다. g eras 의 의미는 몇몇 용법으로부터 밝혀지는데 , 특히 『 일리아스 』 제 1 권의 중심부에 나온다 . g eras 는 정확히 말해서 아가멤논과 아킬레우스 롤 분쟁에 빠지게 한, 서로의 소유권을 주장하는 대상이다.

이 장면은 잘 알려져 있다. 신탁은 아가멤논에게 그가 포로로 잡고 있는 크뤼세이스1 ) 를 돌려 주라고 요구한다. 그는 한 가지 조건을 달아 거기에 동의한다. 〈하지만 지체 없이 다른 명예의 몫(g eras) 을 마련하여 아르고스인들 가운데 나만이 그러한 몫 (a g eras t os) 을 빼앗기지 않도록 해 주시오 결례가 될지 모르지만 말이오. 여러분들 모두가 보다시피 내 자신의 명예의 몫(g eras) 이 다른 곳으로 가 버리고 있으니 말이오.〉 (118 - 120 행) 물론 여기에서 g eras 는 포로로 잡힌 처녀를 가리킨다 . 그 1) Chrys~ is : 트로이아 전쟁 때 아가멤논에게 사로잡힌 포로. 그녀의 아버지이자 아폴론의 사제인 크뤼세스에게 크뤼세이스의 반환을 거철하자 화가 난 신은 그리 스 군대에 페스트를 전영시킨다 .

것은 물론 명예의 몫이다. 하지만 아가멤논은 어떤 자격으로 그 처녀를 받았을까? 아킬레우스는 활기차게 대답한다 . 〈기상이 늠름한 아카이아인들이 어떻게 그대에게 그러한 명예의 몫을 줄 수 있겠는가? 내가 아는 한 우 리에게는 보관된 공통 재산이 없소. 함락한 도시에서 우리가 약탈한 것 은 모두 분배가 끝났소 그것을 백성들에게서 다시 거두어 들인다는 것 이 합당하오?〉 (123-126 행) 그러므로. g eras 는 본질상 먼저 취하는 특권 으로서, 도시의 약탈을 동해 빼앗은 전리품을 분배하는 과정에서 사회 집단의 전체 구성원들에 의해 부여되는 몫이다. 죽 약탈한 모든 전리품 가운데 바로 이 ge ras, 즉 우두머리의 몫을 미리 제외하고서 나머지를 공통으로 니누어 취하게 된다. 아킬레우스는 계속 말한다. 〈아무튼 그 여인을 신에게서 내 주시오` 하지만 언젠가 제우스께서 트로이아 성을 함락하도록 허락해 주신다면 우리 아카이아인들은 그대에게 그녀의 대가로 세 배, 네 배 보상해 줄 것이오.〉 (127-129 행) 따라서 상황이 새로운 g eras 를 하사하는 데 유리 한경우에 그렇다. 이 논쟁은 계속되고, 아가멤논은 화를 낸다. 따라서 그가 자신의 보 상의 몫을 받으러 갈 곳은 아킬레우스, 아이아스 또는 오뒤세우스이다. 그리하여 아가멤논 , 아이아스, 오뒤세우스, 아킬레우스 이 네 영웅이 g eras 에 대한 권리를 가지고 있다. 이들은 모두 basil ~e s, 죽 왕족에 속 한사람들이다 . 이 모티브는 반복해서 여러 번 니온다. 그래서 g eras 는 『일리아스』 제 1 권 전체의 핵심 단어이다 . 이 단어에 앞으로 전개될 사건의 흐름이 모두 달려 있다. 아가멤논이 아킬레우스에게 브리세이스를 탈취한 순간 부터 자신의 g eras 를 빼앗긴 아킬레우스는 스스로를 a tirn os(& t마 o<;), 죽 불명예스럽게 여긴다. 〈아트레우스의 아들, 막강한 권력을 지닌 아 가멤논이 나를 모욕하고 내게서 내 명예의 몫(g eras) 을 빼앗아 가졌으

니 말이오 자신이 직접 말이요.〉 (355-356 행) 바로 여기 에서 아킬레우 스의 원한이 생겨났고, 차후에 아가멤논은 그가 아킬레우스에게 그의 g eras 를 빼앗은 날 자신이 마치 미친 발작에 들린 것처럼 되었다고 말 하게된다 . 『일리아스』의 노래 제 9 권, 334 행에 이러한 보상의 몫을 부여하~근 조건 이 명세되어 있다. d pt 0 대 WO t (ar i s t ~ess i)와 ~aot AE uot (b asil e asi), 죽 귀족들과 왕들에게 그들의 ger as, 죽 그들의 명예의 몫을 배당해 주는 것은 언제나 아가멤논이다. 다른 곳에서 아킬레우스는 자기에게 다가오는 트로이아인인 아이네 이아스에게 질문한다. 〈그대는 무슨 일로 나와서 나를 맞서는가? 그대 는 트로이아인들을 지배하고 프리아모스의 자리를 얻기를 바라는가? 그대가 나를 죽일지라도 프리아모스는 그대의 손에 그의 g eras 를 주지 않을 것이다. 그에게는 아들이 여럿 있고, 그렇게 어리석지 않으니 말이 다. 그렇지 않다면 그대가 만일 나를 죽였다면 트로이아인들이 이미 그 대에게 t ernenos 를 주었을 것이오 . 〉(『일리아스 』 20, 178 행 이하) g eras 는 무훈에 대한 대가로 주어질 수도 있다. 그것은 실제의 왕권 울 포함하는데, 예컨대 아킬레우스의 말에 따르면, 아이네이아스가 권 력을 행사하는 주권자인 프리아모스에 의해서 그에게 양도되기롤 바라 는 바의 왕권이다. 이 특권은 프리아모스의 아들에 대한 언급으로 미루 어 보건대 세습적일 수도 있고, 또 세습적인 것이다 . 이 g eras 를 부여할 때 영지(t ernenos) 의 할당도 함께 이루어지지만, 이들은 별개의 것이다. 트로이아의 점령 때 네오프톨레모스2 ) 는 용맹이 뛰어난 인물이었다. 그리하여 그는 자신의 몫 (rno il' a) ―一 모든 전사들이 이 몫에 권리를 가 지고 있다-과 아울러 훌륭한 g eras 를 받는다. 이 g eras 의 성질은 구 체적으로 직시되어 있지 않다. 그것은 『일리아스』 제 1 권에 나오는 크뤼 2) Neop t6l emos: 아킬레우스의 아들이자 트로이아를 함락한 자.

세이스 또는 알키노스 왕에게 g eras 로서 주어져서 자신의 파이아키아 궁에서 하녀로 삼은 에우리메두사 같은 여자일 수도 있다( 『 오뒤세이아』 7, 10- 11 ).

『 오뒤세이아』의 제 4 권에서, 왕인 메넬라오스3 ) 가 자기 손님들에게 그 들에게 이미 대접한 고기 의에 (57-59 행) 자기 자신의 ger as, 죽 소고기 의 등심 (v& ta) 을 추가로 하사하는 고기로 접대하는 것을 볼 수 있다 (65 - 66 행) .

3) Menelaos : 신화에 나오는 스파르타의 왕으로서 아트레우스의 아들이자 아가멤 논의 형제이다 . 헬레나와 결혼하여 그녀 아버지의 왕국을 계승한다.

지옥에서 오뒤세우스가 자신의 재산과 자기 가족의 현재 운명에 대 해 알고자 했을 때 그는 자신의 g eras 가 어떻게 되었는지 묻는다. 〈내 부친과 아들은 어떻게 되었는지 말해 주시오. 그들은 아직도 내 ger as 를 가지고 있나요? 〉 ( 『 오뒤세이아 』 11, 174 행) 사람들이 대답한다 . 〈아무 도 그대의 g eras 를 가지고 있지는 않네. 텔레마코스가 그대의 ter nenea 를 관리하고 있소〉 이 두 개념은 서로 관련이 없다. t ernenos 는 왕위의 특권인 g eras 와는 구별된다. 바로 이러한 이유로 각 구혼자들은 페넬로 페 4 ) 와 결혼함으로써 오뒤세우스 왕의 전유물인 g eras 를 얻고자 하는 것 01 다. 이 예들은 g eras 가 어떤 의미를 표상하는지를 보여 준다. 그것은 원 칙적으로 왕의 권한에만 속하는 예의적인 하사품, 특히 전리품의 특별 한 몫과 백성이 획득하여 부여하는 물질적 특권이다. 예컨대 명예로운 상석(上席), 가장 맛있는 고기의 배당, 포도주 잔의 수여 등이다. 뤼키 아의 왕인 사르페돈이 왕의 특권을 열거하는 것을 들어 보자(『일리아 스 』 12, 310 행 이하). 〈대체 무엇 때문에 우리는 수많은 특권, 최귀빈의

4) Penelop~ : 오뒤세우스의 아내이자 텔레마코스의 어머니 . 그녀는 자기 남편이 없 는 20 년 동안 궁에 있는 많은 구혼자들의 끈질긴 구혼을 거철했다 . 그래서 정철을 지킨 아내의 상칭이 된다 .

자리, 고기, 술잔으로 존경을 받고 있는가? 왜 그들이 우리 모두를 신으 로 우러러 보고 있는가? 무엇 때문에 큰 영지를(t emenos meg a) 부여 받는 권리를 향유하는가? …그렇다면 우리가 해야 할 의무는 사람들이 우리에 대해 말할 수 있도록 선두 대열에서 싸워야 되는 것이 아닌가 . …우리 왕들은 명예가 없는 자들이 아니라 선두 대열에서 싸우는 용감 한자들아다.〉 이러한 것은 시인들의 비유적인 언사가 아니다. 우리는 제도의 실물 을 다루고 있다. 역사가들은 이들에 대한 기억울 보존하고 있다 . 투퀴디 데스(『펠로폰네소스 전사(戰史)』 I , 13) 는 원시 그리스에 대해 이야기하 면서 간결한 표현으로 다음과 갇이 말한다. 〈일정한 g era 를 포함하는 세습적 왕권들〉 따라서 g era 는 basile ia , 즉 왕권의 정의를 구명하는 요 소 °l 다. 헤 쿠 F E ,,,.._(『역사』 VI, 56 이하)는 고대의 스파르타 왕들의 특권에 대 해 상세한 이야기를 한다. 이들은 두 가지 거룩한 권리를 가지고 있는 데, 자기가 원하는 전쟁을 치를 권리와 전쟁에서 원하는 만큼의 가축과 제물로 바치는 동물의 털과 등심 고기 (v&m; 앞의 『 오뒤세이아』 4, 65 참조)를 갖는 특권이다. 평화시에 이들의 권리를 나열한 항목 수는 훨씬 많다. 즉 공식 연회 에서 차지하는 최상석의 자리, 만물의 첫 산물을 진상받는 것, 다른 회 식자보다 두 배의 몫을 접대받는 것(각 항목은 호메로스의 덱스트라는 것 울 나타내기 위해 고안된 것 갑다) 등이다. 또한 이들은 희생 제사에 사 용되는 희생 제물의 허가권을 가지며, 경기에서 귀빈석을 차지한다(앞 의 『일리아스 』 12, 311 참조). 왕들이 회식 에 나타나지 않을 때는 이들의 몫을 따로 챙겨 주며, 회식에 참가할 때는 이들의 몫은 다른· 사람의 두 배이다. 또한 이들은 주어전 신탁을 보관한다. 이러한 역사적 증거는 다시금 『헤르메스에게 바치는 호메로스의 찬 가』 (128-129 행)의 구절에 빛을 던져 준다. 이것은 헤르메스가 아주 어

릴 때 행한 제사에 관한 이야기이다. 그는 가축 가운데 암소를 두 마리 잡아 이를 제사에 바친다 . 그는 암소를 쇠꼬치로 찔러 굽고 넓게 펼친 댜 그러고는 그 고기를 열두 조각으로 나누고 제비롤 뽑는다 . 그러고 나서 그는 〈각 rno i ra 에 g eras 를 추가시킨다〉. 헤르메스는 요리할 수 있도록 살코기들을 미리 다듬었다. 06. pK a<; ... Kai vf;i- ca n p6. aµ t a(122 행 )(sarkas ...k ai n8 ta ger asrnia ) . 이 구절에서 n8t a g erasrn i a 〈왕이 취할 부분인 등심〉를 발췌해 보자. 향연에서 g eras 로서 접대되는 것은 언제나 등심이다 . 이처럼 〈 열두 부분으로 나눈 고기에 헤르메스는 규정상 g eras 로 사 용되는 n8 t a 를 한 조각 더 얹는다 . 그는 잘못을 저지르지 않도록 그것 을 두 번 반복한다 . 그는 신들 한 사람 한 사람에게 g eras 를 선사하는 데, 이것은 결국 단 하나로 귀착된다 . 이 용어는 여기에서 아주 구체적 이다 . 그것은 〈고기에 대한 특권〉이다. 우리가 얻은 이 정의는 아주 일관되고, 덱스트를 통해 계속해서 분석 한 특칭을 도처 에 지니고 있다. 이제 g eras 의 어원과 g eras 와 g eron 〈늙 은이〉의 비교 문제를 재론할 수가 있다. 이 비교는 1906 년 오스토프5 ) 가 제안했고 ,6) 그 후 모든 곳에서 인정되 고 있다 . 오人두프는 호메로스의 간략한 표현에서 이 비교롤 시작하고 있다. To Y6. p ytpa< ; EO 'Ci YEP6V' CW V(to ga r ger as esti g er6n to n) 〈그것이 연장자들의 특권이니까〉. 이 표현은 『일리아스』에서 두 번 (4, 323 ; 9, 422) 출현하는데 , 바로 여기에서 g eras 가 늙은이들(g eron t es) 에게 고유 하게 속해 있디는 결론을 내린 것 같다. 이는 단어의 형태 자체가 부과 5) Hermann Os t ho ff (1847-1909 년) : 독일의 비교 역사 언어학자. 고전 그리스어와 라틴어를 전공하고, 그 후 산스크리트어를 연구했다. 라이프찌히에서 소장 문법가 로서 활약을 했다 . Karl Bru gm ann 과 함께 여섯 권으로 된 r 형태론 연구 Morp h olog isch e Un t er s uchun g en 』를 지 었다 . *6) 『 인도 • 게르만어 연구 Indo g ennan i sche Forschung .!I, XIX, 1906, p. 217 이하 .

하는 어원에 대한 예시가 될 것이다 . 그러나 이 표현은 정확히 무엇을 의미하는가? 이를 문맥 내에 포함시켜 읽어 보자. 『일리아스 』 4, 323 에서 네스토르는 다음과 같이 선언한다. 〈 나는 싸 우기에는 너무나 늙었소. 하지만 나는 전사들 사이에서 섞여 조언과 목 소리로 그들을 인도하겠소 바로 그것이 늙은이들의 ger as, 그들의 특권 이니까 . 〉 다른 예 (9, 422) 에서 아킬레우스는 아가멤논이 보낸 장로들을 다음과 같은 말로 내쫓는다. 〈그러니 가서 아카이아인들의 장수들에게 내 말을 전하시오. 그러한 것이 늙은이들의 특권(g eras) 이니까.〉 오人뚜立가 단서를 드러내 주는 것으로 판단한 이 표현은 단순한 은 유적인 용법에 지나지 않는다 . 죽 g eras 는 그 구체적인 의미를 넘어서 비유적으로 사용되고 있는데, 충고를 듣게 하는 것, 권력자들을 화해시 키기 위해 중재하는 것이 늙은이들의 ger as, 즉 연로한 나이로 인해 전 장에서 제의된 자들의 특권이라는 것이다 . 여기에서는 어원에 필요한 사실을 끌어 낼 게 전혀 없다 이와 동일한 구조를 가전 다른 표현으로 이 점을 확신할 수 있다. 이 표현은 두 번이 아니라 여섯 번을 읽을 수 있고, Q_ 두프는 이 표현을 몰랐던 것이다 . 그것은 Tb vdp Yt pa c EOt i. 8av6vi:w v(to gar ger as esti th an6n to n) 〈그러한 것이 죽은 자들의 특권 이다〉라는 표현이다 . 죽은 자들이 재물을 받는 것은 이들에게 귀속되는 특권(g eras) 이다. 여기에서 g eras 가 죽음과 관련이 있다고 결론을 내리 려는 생각은 할 수 없을 것이다 . 그러므로 g eras 〈득권〉와 g eron 〈늙은이〉을 연관지을 만한 것이 전혀 없다 . 이 두 용어가 나란히 이웃해 나타나는 이 표현은 이 둘 사이의 어원적인 관련성을 보여 주는 것이 전혀 아니다. 더욱이 g eras 가 늙은 이의 몫이라는 사실은 어디에서도 볼 수 없다. 분명 연로하다는 것은 존경을 받을 만하다. 그리고 늙은이들은 고대인들의 협의체인 원로원을 구성했다. 그러나 왕의 명예에 대한 보상이 늙은이들에게 주어지지는 않으며, 이 용어의 정확한 의미에서 늙은이는 왕적 특권을 받아 본 적

이 없다. 오스토프는 민간 어원 (e ty molo gi e p o p ula i re) 으로 인해 잘못 생각했으며, 모든 것을 설명하려는 의도에서 이것을 고대의 『일리아스』 주석가들에게 제안했던 것이다

도 될 수 없고, 자기 지위를 상실한다 . 호메로스 시대의 사회에서 이 개념은 바로 이와 같은 특성으로 규정 된다. 우리가 이 개념을 인도 • 유럽어의 선사에서 발견할 수 없다면, 우리는 적어도 이 제도가 그리스의 가장 오래 된 왕권 형태에 속하는· 것으로확신한다. 우리가 연구해 오는 어휘 가운데 많은 단어가 제도와 관련이 없어 보 인다. 이들 단어는 아주 일반적인 의미 작용만 갖는 듯이 짐작된다. 그 용법의 어떤 면모만이 그 단어들이 갖는 제도사의 특성을 드러내 줄 수 있다. g eras 는 시(詩)에서 빈번히 볼 수 있고, 고대 그리스어의 단계에 국 한되는 반면, 우리가 이제 고찰하려고 하는 단어 tim e(n 曲)는 그리스 어의 모든 시기에서, 그리고 모든 장르에서 확인된다. 이 단어가 그리스 어에서 차지하는 위치는 이와 동일한 단어족에 속하는 형태들의 수로 이미 판가름된다. 더욱이 이 단어는 아주 명료하고 일관되게 사용된 것 이어서 ti me 〈명예, 존엄〉(여기에서 동사 ti mao 가 파생)는 고대의 동사 ti6 (tt u) 〈존경하다〉의 추상명사라는 사실을 환기하는 것으로 충분할 것이다. 사실상 tim e 는 몇몇 사회 조건을 드러내 주는 가장 구체적인 용어 가운데 하나이다. 따라서 이것을 분석해야만 하고, 이 문제의 중요성을 최대로 부각시키기 위해 우선 ti m i!와 관련되는 어원 전체를 고려해야 할 것이다. 이 단어는 아주 광범하고 다양한 단어족을 구성하기 때문 에 그 형태는 때로 어려움을 초래한다. 우선 그 주요한 형태를 들어 보 자. tio, tima o, a tirn os 〈tirnf!가 없는〉 의에도, 出 5( tt vu) 〈지불하다〉, nnurn ai(t lvuµa t)〈지불하게 하다, 죄가를 치르게 하다〉, tisis ( tl ate ;) 〈벌, 보복〉, a tit os(an toe;)〈지불하지 않은, 벌을 받지 않은〉 등의 어근 을 들어야 한다. 잘 알다시피 이들 용어는 부채의 변제, 죄과의 대가와 관련이 있다. 또한 죄과를 갚는 데 지불해야 하는 벌금인 po in ~(JtOt vf\), 라틴어 poe na, p un tt e 와도 연관이 있다.

그리스어 의에도 산스크리트어 ca y a t e 〈지불하다, 지불하게 하다, 벌 하다, 칭계하다〉 , ca y a ti〈존경하다〉 , ca yu〈존경스런〉, 아베스타어 kay, 6ka y - 〈벌하다〉 , ka 존 8a, ka~na 〈복수, 증오〉 一一 이 마지막 단어는 그리 스어 p o in~에 대응한다――등도 대웅어로 인용할 수 있다 . 이처럼 인도 • 이란어와 그리스어에서, 어근 *kwe i-에서 실질적으로 파생되어 조직되는 형태의 전체를 제시할 수 있다 . 그러나 이들의 의미상 차이가 난점을 야기시킨다 . 즉 여기에서 우세 한 관념은 〈 벌하다〉인가, 아니면 〈존경하다〉인가? 〈벌을 받다, 복슈=하 다〉란 개념에서 〈존경하다, 존경하게 만들다〉란 개념으로 의미가 전이 될 수 있는가? 이 두 가지 의미 작용을 통합하기에는 그 연관성이 너무 막연하다 . 그래서 이미 오래 전에 슐츠 W . Schulze 가 자신의 『서사시의 문제 Qu aesti on es epi cae 』 (1892) 에서 이 두 단어족의 어원을 구별할 것을 제안했다 . 먼저 한경의 형태 * kwer - 가 있을 수 있다 . 여기에서 파생된 tio, tim ~ 그리고 〈존경〉의 의미를 지닌 산스크리트어 형태가 있다. 또 한편 e 형 의 형태 * kwe i-가 있고, 여기에서 파생된 형태인 tino , tinu mai, tisis , 그리고 〈벌주다〉의 의미를 지닌 산스크리트어의 형태가 있다. 일반적으로 이러한 두 가지 선택 중에서 어떤 것을 취할지 입장을 분 명히 밝히지 않고 있다 슐츠는 단일 기원을 설정하는 어려움이 있다는 사실을 강조한 공적이 있고, 그 어원을 밝힐 수 있는 수단을 제공했다 . 문제는 ti m~ 와 그 유관 단어들의 의미가 p o in~의 단어족과 비교를 가 능케 하는 것인지 또는 금지시키는 것인지를 아는 것이다 . 그래서 tim~ 를 〈명예, 공경〉으로 번역하는 것으로는 불충분하다. 연관되는 이웃 의 미를 지닌 용어들과의 관계에서 그 정의를 더욱 상세히 규명해야 한다. 가장 분명한 예 가운데 몇몇 예를 뽑아 보.A}. 우선 g eras 와 tirn~가 상호 관련된 개념으로 연관되어 있는 구절을 예 로 들어 보자. 그것은 『일리아스 』 제 1 권의 아가멤논과 아킬레우스의 논

쟁이다. 아가멤논이 아킬레우스로부터 자기 몫의 전리품을 제의시키려 고 하자 아킬레우스는 그에게 비난을 퍼붓는다. 〈내가 여기에 찾아 울 아무런 개인적인 관심이 없소- 우리가 그대를 따라 온 것은 그대를 기 쁘게 하기 위해, 그대와 메넬라오스에게, 트로이아인들을 이건 tim e (nµftv cipV UJ lEV O t, 159 행)를 주기 위해서요〉 (1, 158-160) tim e 를 〈보상〉으로 번역한 것(마종의 번역)은 부적당하다. 왜 아가멤 논이 보상을 받을 수 있는지 그 이유를 알 수 없고, 또 그가 정복했던 자들에게 보상을 어떻게 받을 것인지도 알 수 없다. 사람들이 어떤 인 물에게 그의 존엄과 지위 때문에 수여하는 명예의 몫과 물질적 이권이 문제시된다. 아가멤논은 대답한다. 〈그래, 생각이 그렇다면 가시오. 내 곁에는 내게 tim e( tim esous i)를 가져다 줄 사람들이 얼마든지 있고, 특 히 사려 깊은 제우스께서 계시오`〉 (174 행 이하) 바로 이것이 중요한 특 칭이다. 사람들, 그리고 신들이 그에게 주는 배려, 즉 이 tim e 는 따라서 왕적 지위의 속성이다. 사람들과 신들에게서 부여받는 이 ti me 에는 존 경, 경의의 표시, 그리고 물질적 이권이 동시에 포함된다. 이러한 정의는 다수의 다른 증거둘로 보완될 수 있다 네스토르는 아 가멤논에게 언쟁을 만류하려고 노력하면서 말한다. 〈아카이아인들이 그 에게 주었던 g eras 를 (아킬레우스에게) 내던져 주시오.〉 그리고 또 아킬 레우스에게 〈왕과 다두지 마시오` 제우스께서 k O. dos 〈영광〉를 내려 준 왕(아래 6 장 참조)은 똑같은 tim e 를 나누는 법이 아니오. 그는 더 많은 사람들을 거느리니 그가 더욱 위대하오〉 (1 권 276 행 이하)라고 말한다. 바로 여기에서 g eras 와 tim e 의 중요한 차이점이 드러난다. 죽 g eras 를 주는 것은 사람이지만, tim얹는 운명에 의해 부여된다는 것이다. 다시 말 해서 그것은 사람의 운명에 속한다. 『일리아스』 (15, 189) 같은 덱스트는 이를 확증한다. 더쿠누 A 의 세 아들인 제우스, 포세이돈, 하데스는 모 든 것을 서로 배분한댜 세상을 세 부분으로 나누고, 각자 자기의 운 (elakhen) 에 따라 주어전 tim e 를 그 몫으로 가졌다. 그래서 인간이나

신이나 똑같이 ti me 의 할당을 결정하는 것은 운명이다. 따라서 핵심 단 어 mo ir a 〈운, 운명〉와 lakhe i n 〈운, 운수〉이 여기에서 결정적인 증거 역 할을 한다 그 누구도 이러한 전유물의 정당성을 의심할 수 없을 것이다 . ti me 와 왕권 사이의 관계를 만일 조금이라도 의심한다면 그 의심은 『일리아스』 6, 193 에 의해 사라질 것이다. 뤼키아의 왕은 벨레로폰테스 를 붙잡아 두기 위해 그에게 자기 딸과 〈자신의 모든 왕적 tiin e 의 절반 (tlm es basile id o s hemi su p as 존 es) 〉을 준다. 이미 인용한 (g eras 에 대한) 구절에서 아킬레우스는 자기에게 다가오는 아이네이아스를 놀린다 . 〈이 싸움이 그대에게 트로이아인들을 지배하는 패권과 프리아모스의 tiin6 를 줄 것이라고 바라는가?〉(『일리아스 』 20, 180 이하) 이 표현은 tiin 6 를 왕권의 행사와 관련짓고 있다. 다음과 같은 왕들 (bas il @es) 의 득권 가운 데는 이 tiin a i가 물론 포함된다. 죽 명예로운 자리와 최고의 상석을 차 지하고, 풍부한 고기를 접대받고, 포도주가 가득한 잔을 받는 것 등(『일 리아스』 12, 310). 명예뿐만 아니라 bas i leus 의 지위와 관련하여 운명이 부여하는 물질적 이권들이다. 그러면 tim e 의 기원은 무엇인가? 호메로 스는 이를 분명한 용어로 말한다 . 〈(왕의) tim e 는 제우스께서 주신 것이 며, 제우스께서 그들을 사랑했기 때문이오늘〉(『일리아스』 2, 197) ti me 는 신에게서 기원하는 것이다. 이러한 확언을 다른 곳에서도 찾아볼 수 있 다. 또한 tiing를 지배하는 동사들은 증여를 의미하는 동사들 6t 6 6vat (d i d6na i)〈주다〉, o Jt6.t nv(o p aze in)〈부여하다〉, (}>tp e t v( p here in)〈수여 하다〉이다. 또는 철회를 의미하는 동사들이다. 예컨대 아킬레우스에게 포로로 잡힌 여자를 뺏으면서 그의 ti me 의 몫을 빼앗는 경우에 사용된 다 이 tim e 의 개념은 운명에 의해서 왕위에 있는 인물에게 부여되는 신 적 기원의 권위로 정의되며, 권력뿐만 아니라 존경을 받는 특권과 물질 적인 공납도 포함된다. 따라서 tirn e 는 사람들이 최고 동치자나 영웅에 게 때에 따라 주는 물질적인 공여와는 다르다. tiin&에는 종교적인 의미 작용이 있는가? tim e 가 hos i e(ocrln) 와 연관

되어 있는 구절이 나오는 『헤르메스에게 바치는 호메로스의 찬가』 (172 행)를 인용하면서 이를 주장하기도 한다. 이것은 호메로스의 시에서 이 러한 tirn~의 의미 가치를 암시하는 유일한 예이다. 헤르메스는 자신을 나무라는 자기 모친에게 그처럼 멸시를 당하면서 어둠에 있기를 바라지 않는다고 대답한다. 어두운 동굴 속의 자기 집에 웅크리고 있기보다는 불멸의 신들과 사는 것이 훨씬 낫다 . 그래서 그는 다음과 같이 덧붙여 말한다. 〈그래서 명예(ti mes) 의 대가로 나는· 아폴 론과 같은 신성한 특권들(t ~s hos i es) 을 가질 것이오. 나는 그 일에 곧 착수할 것이오.〉(엥베르의 번역) 따라서 ti m~ 와 hos i존가 신성 특권으로서 어떤 관계가 있다면 이로 인 해 tirn~가 신의 특권이 될 수 있을까? 그렇다면 이러한 의미는 이 때까 지 우리가 살펴본 모든 의미를 벗어난다. 그것은 사람들이 권세를 지닌 인물들에 대해 갖는 단순한 경의만을 지칭하는 것이 아니다. 그렇다면 이것은 hos i e 의 의미인가? 찬가의 다른 구절에서 헤르메스 는 자신이 원하는 소망이 성취되기를 바라서 아폴론에게 자신이 소망 했던 바를 모두 자백한다. 〈그대는 제 1 인자요. 그대는 불멸의 신들 가 운(ek데 p 거as 즌하 s 고ho s있 i존소 s) (4제70우) _스—께 서이는것 은그 대〈공를정 사한 랑것 〉가일운 데뿐 이tK다 n ―6.o一 n c두 b고m n있c 으며, 그리고 그대에게 놀라운 선물을 하사하셨소.〉 hos i존s 를 〈공정한 것〉으로 번역한 것(엥베르의 번역)은 종교적인 의미 가치가 없기 때문에 의의이다. 뒤의 h6s i os 에 대한 연구(제 3 권, 1 장)에서 이 형용사가 h i er6s 와 등가치를 지닌 의미가 아니라는 점을 살펴볼 것 이다. 〈성스러운〉 것과 〈세속적 인〉 것이 대립되듯이 그것은 h i er6s 와 대립된다 따라서 『헤르메스에게 바치는 찬가』 (173 행 이하)의 첫 구절은 다음과 같이 해석되어야 한다. 〈出 n& 에 대해서 나 역시 아폴론이 누리는 이 hos i즌에 대해 권한을 가지고 싶소〉 여기에서는 신성한 특권이 아니라

세속적인 이득이 문제시되는 것이다. 이것을 잘 보여 주는 증거는 다음 구절이다. 〈내 부친께서 그것들을 하사하지 않으시면 나는 스스로 도적 둘의 왕이 될 것이오. 누가 나를 벌준다면 나는 퓌톤에 가서 삼발의 향 로 황금, 솥을 빼앗을 것이오.〉 이는 신성(종교)의 영역 밖에서 신이 누 리는 이권이다. 따라서 여기에서 tirn 6 에 특별한 의미를 부과할 이유가 없다. 이 단어는 그것이 일상적으로 지닌 뜻으로 해석되며, 종교적인 개 념을 지칭하는 것은 아니다. 이제 남아 있는 이 문제의 나머지 절반을 살펴보자. 여기에서 관련되 는 개념은 tln umai, tisis , p o in e 와 이에 대응하는 다른 언어들의 형태가 표현하는 개념으로서 , 다음과 같이 기술될 수 있다 . 〈보상금을 지불하 게 하다 . 죄과, 특히 극악무도한 범죄에 대한 벌금을 요구하다.〉 이 개 념은 ti me 와 관계가 있는가? 우선 형태 자체를 고찰하여 어기 모음 체계의 차이를 보자 . 한편으로 는 ttµ기(h)n 6), tt u( ti 6) 가 있고, 다른 한편으로는 ti vuµK 벌주다, 누구 를 위하여 지불하게 하다〉(=1: ElVU- ; 5 세기 크레타의 비문에 나오는 ano- 1:E lVU1W(a p o t e in u to)를 참조)가 있다 . 형태적인 차이는 이들 개념을 분 리시키는 차이점을 드러내 준다. 호메로스 시의 어떤 구절에서 tirn 6 는 p o in e 와 동일한 가치를 지닌 의미라고 주장되었다. 다음 덱스트에 근거해서 이 두 단어족의 친근 관 계를 주장했다 그래서 그것을 다시 읽어 보자 . 아가멤논은 아카이아인 들과 트로이아인들을 맺어 줄 엄숙한 동맹 서약을 하고, 모든 신들에게 증인으로 서 줄 것을 부탁한다 . 〈알렉산드로스가 메넬라오스를 죽이면 그로 하여금, 그 자신을 위해서 헬레네와 그녀의 보물을 갖게 하소서. 우리는 바다를 여행하는 배를 타고 떠나겠나이다. 그러나 금발의 메넬 라오스가 알렉산드로스를 죽이게 되면 트로이아인들로 하여금 헬레네 와 그녀의 모든 보물을 우리에게 돌려주게 하시고 아르고스인들에게 후세에 이들을 가져다 걸맞은 보상(tirn en a p o ti nemen) 을 지불하게 하

소서. 프리아모스와 프리아모스의 아들들이 보상을 지불하기(ti m~n tf ne in)를 거절한다면 죄값(p o in e) 을 받아 내기 위해 내가 나서서 싸울 것이며, 전쟁을 끝까지 치르기 전에는 이 자리를 떠나지 않을 것이오 、〉 (『일리아스 』 3, 275 이하 . 마종의 번역) 여기에서 한편으로 tino , a p o ti no 〈지불하다〉, tim e 사이의 어원적 관계 를 고려하고, 또 tim e 와 po in e 사이의 어원적 관계를 찾아 보려고 했다 . 그렇다면 사실상 이 두 관계 모두가 검토의 대상이 된다. 이 동맹 서 약은 메넬라오스가 승리하는 경우 트로이아인들은 헬레나와 모든 보물 들을 돌려주고, 또 아가멤논과 아르고스인들에게는 별도로 ti me 를 치를 것이라는 점을 예상하고 있다 . 이것은 단순히 재물의 변제를 넘어서는 공물이다. 죽 그것은 왕권의 인정과 이 왕권에 수반되는 명예를 부여하 는 것을 함축하고 있다. 이 사실과 그 동맹의 서약이 이루어지는 조건 들로 미루어 보면 tim e 는 트로이아인들이 돌려준 재물에 추가해서 이 들이 치른 보상과 갇은 것임이 드러난다. 바로 이 예에서 우연히 tim e 가 동사 〈대신 값을 치르다〉와 연관된다 . 그래서 호메로스가 ti me 를 a p o tin o 의 형태론적인 상관어로 생각했다고 결론지울 수 없다 . 오히려 그 반대로 이 동일한 텍스트는 tim e 와 p o in e 의 차이를 보여 준다. 트로 이아인들이 tim e 를 거부한다면 아가멤논은 p o i ne 를 받기 위해 싸울 근 거가 생긴다. 바로 여기에 p o in e 가 전혀 별개의 것이라는 사실이 드러난 다. p o in e 는 서약을 어긴 대가로 치르는 처벌과 속죄에 대한 보상이다. 그리스어 외의 언어에서도 이와 비교의 대상이 될 수 있는 형태들 역 시 경의나 명예의 관념과는 상관이 없으며, 모두 처벌과 관련된다 . 예컨 대 라틴어 p oena 의 경우가 그렇다. 이 단어는 그리스어 형태 p o in a 에 서 차용한 고대의 차용어로서 형법의 용어이다. po ena, punir e 가 honos 〈명예〉의 개념과 공통점이 전혀 없다는 것도 분명하다. 아베스타 어에서 동사 ka y-와 그 파생어 ka 존 n 료-, kae8-a - 는 〈복수하다, 가벼운 죄나 피해의 보상을 받다〉는 개념과 관계 있다. 아베스타어에서 이 단

어군에 속하는 어떤 용어도 산스크리트어 ca y a ti〈존경하다〉와 대응하지 않는다. 요컨대 그리스어 이의의 언어에서 〈존경하다, 명예롭게 하다〉란 의미 와 비교할 수 있는 형태는 오직 소수의 인도어 형태인 동사 caya - , 형 용사 ca y u- 〈영예로운〉뿐이다 그렇지만 그리스어에서 이 두 단어족 사이에 밀접한 접촉이 이차적 으로 일어났다 여기에서 특히 tirn ore 祐〈구원하다, 도와주다, 벌하다〉, ti moros 〈보호사, 복수자〉가 생겨났다. 이를 문자적으로 직역하면

제 6 장 마법적 힘 요약 kudos 는 거의 서사시에만 나오는 용어로 고대와 근세의 모 든 전동 을 통해 kleos 〈영광〉와 거의 동의어가 되어 버렸지만 아주 특수한 의미 를 지니고 있다 . 즉 그것은 거역할 수 없는 마법적 힘을 가리키며 , 신들이 선택한 영웅 들 에게 때때로 부여하여 그 둘의 승리 를 확보하는 신들의 전유물이다 . kfi do s ares t ha i는 전사에 대해 적용할 때는 업밀히 〈(신들에게서) k (l dos 를 탈취하다〉 를 뜻하며, 그 결과 이러한 부 적의 효력으로 영광에 둘러싸이다라는 뜻이다 . 이와 같은 의미의 k (l dos 와 고대 술 라브어 ~udo 〈 기적 , 경이〉 사이의 형태적 대응은 자연스럽다. 다시 말해서 이 두 용어에 공통된 〈 초자연적 힘 〉 이란 개념으로 이 대응이 완전히 이해된다 . 이 어휘를 연구할 때 용어 사이의 관계에 주의를 기울여야 한다. 이 들 용어 각각을 개별적으로 취할 경우, 이들의 의미는 항상 분명한 것 은 아니며, 그 연관 관계 내에서 밝혀진다 . 이 경우 그 완전한 의미를 드러내 주고, 새로운 의미 가치를 나타나게 하는 몇몇 의미 한정을 목 격할 수 있다. 호메로스에게서 아주 은밀하게 작용하는 의미 가치들을 밝히기 위해서는 때로는 연속된 건 텍스트를 읽어야 한다 . 다시 말해서 어떤 중요한 용어가 그것이 관련되는 많은 관계들로 인해 관심을 다소 벗어난 용어에도 빛을 던져 줄 수가 있다. ger as, 血 16 에 이어 이제 이들 개념과 관련되면서 눈에 띄는 또 다른 개념을 살펴보자. 이 개념은 k 0. dos(Ku6o c;)이다. 한결같이 〈영광〉으로 번역되는 이 중성명사와 그 명사, 동사 파생어인 kudr6s, kudalirn o s, kudano, kudain o , kudia n eir a 등에 대한 수백 가지의 · 예들을 호메로스

에서 찾아볼 수 있다. 이 〈영광〉이라는 전통적 의미는 호메로스의 몇몇 구절의 문맥에서 필요한 의미로, 이미 고대의 주석가들이 제시한 것이다. 이 의미로 고정 된 것은 고대이며, 그 후 고전학의 전통에 속해 전해 내려왔다 . 하지만 이 호메로스의 어휘에 대한 우리의 지식은 아직도 초보 단계 에 머물러 있다는 접을 지적해야겠다 . 우리는 고대로부터 해석 체계를 물려받고 있으며 , 이것을 아직 고수하고 있고, 여기에 근거해서 어휘를 해석하고 번역을 하고 있다 . 확실한 덱스트를 복원하고, 또 이 서사시의 방언적인 여러 특칭을 규명하기 위해 상당한 노력을 기울인 반면, 우리 의 해석 수준은 아직 대부분 정확성에 대한 고려보다는 심미적 관례가 더욱 존중되는 시대의 해석 수준에 머물러 있다. 호메로스의 텍스트롤 더욱 깊이 연구할수록 개념들의 실제적 성질과 이들 개념에 대해 전통 적 학문이 내리고 있는 모습 사이에 괴리를 느끼게 된다. 이러한 면에서 최근의 몇몇 연구는 실질적인 전보를 보여 주지 못하 고 있다. 예컨대 다섯 개의 그리스 단어 kleos, ki1d os, tirn~, pha ti s, doxa 에 대한 연구를 한 그라인들 Gre indl 의 박사학위 논문 (M uni ch, 1938) 은 편리하게 자료를 수집하고 있으나 연구의 근본 성질은 문학적 이고 심리적인 것이다 이 저자는 k fr dos 가 위풍당당한 의모와 전쟁에 서 승리나 다름없는 이득을 가리키는 것으로 판단한다. 따라서 그 의미 는

시어( 詩語 )에서 동일한 형식의 표현이 그대로 보존되어 있다. 죽 호메 로스 그리스어 klewos ap ht h i t on , 베다 산스크리트어 §ravas ak~ta m 〈영원 불멸의 영광〉이 그것이다 . 이것은 전사(戰 士 )의 최고의 보상을 가리키며 , 이 〈영원 불멸의 영광〉은 인도 • 유럽 사회의 영웅이 가장 바 라는 것이자 이것을 위해 죽음도 불사한다. 이것이 아주· 드물기는 하지 만 그 증거 가운데 하나이며, 여기에서 서사시어는 아닐지라도 적어도 공통 인도 • 유럽어 시대로부터 사용된 시적 표현이 존재했음을 추론할 수있다. 이 사실로부터 k ft dos 가 〈영광〉이란 의미를 가질 수 없는 것으로 추 정된다. 서사시의 용어법에서 주요 용어들은 아주 특수하며 동의어가 없다. 선험적으로 볼 때 kleos 〈영광〉와 k1ldos 는 서로 의미 가치가 동일 하지 않으며, 그래서 차후 살펴보겠지만 실제로 k ft dos 는 결코 〈영광〉 울 의미하지 않는다 . 모든 곳에서 받아들이고 있는 이 번역은 사용되어 서는 안 된다. 이 두 개념 사이에는 특별한 관계조차 없다. 이들 개념은 각각 수식하는 수식사들의 수와 성질도 다르다. kleos 는 es t hl6n 〈아름다 운〉, me g a 〈위대한〉(비교사인 me tz on 과 me gi s t on 〈더 위대한, 아주 위대 한〉과 함께 사용), e 따 d 〈큰〉, asbes t on 〈꺼지지 않는〉, ap ht h i t on 〈불멸 의〉, hup our ani on 〈하늘 아래의〉으로써 수식되고, 복수형 klea 가 있으 며, 한정사들(〈인간의 영광〉 등)이 사용되고, 과장법으로 찰 사용된다 (〈하늘 끝까지 치솟는 그의 영광〉). 반면 k ft dos 는 두 가지 부가 수식어 me g a 〈위대한, 큰〉, hu p era t eron 〈보다 우수한〉만이 사용되고, asp et o n 〈거대한〉이 단 한 번 사용되고 있다. 그리고 이것은 복수형이 없고, 한 정의 구 (s ynt a gm e) 에서 사용되지 않으며, 아무런 수식이 없다. 이와 같 은 차이로 보아 k1ldos 는 별개의 개념이며, 그 자체로 별도로 정의해야 할 것이라는 점을 이미 예측할 수 있다 . 따라서 k1ldos 의 의미는 사전과 주석서들이 제시하는 〈영광〉의 의미 가 아니다 . 오직 문맥에 의거해서 그 용법으로부터 정의에 필요한 요소

를 분석해 냄으로써 그 의미를 다시 밝혀야 한다. 이번에도 호메로스에 대한 전통적인 주해는 근본적으로 수정되어야 한다. kOdos 의 구문은 그리 다양하지 않다. 속격과 처격형 kude i:가 유일하 게 나타나는 분사형 g a io n 과 단 하나의 구에서만 결합하는 형식 kudei: g a io n 을 제의하고 유일하게 사용된 격 형태는 주격과 대격 kOdos 이다. 전체 60 회 이상의 용례들은 크게 두 가지로 분류된다 . 한 용례군에서 kOdos 는 동사 〈주다〉의 목적어로 사용되고, 문법상의 주어는 신의 명 칭이다. 디른 용례군에서 kOdos 는 동사 〈얻다〉의 목적어로 사용되고, 문법적 주어는 사람 명칭이다. 그래서 이 둘을 별도로 분석해야 한다. 첫째 용법의 범주에서 kOdos 는 신이 〈주는〉 (d i dos i, op az ei) , 〈선사 하는〉 (ore g e i) 어떤 것을 가리키거나 그 반대로 〈빼앗아 가는〉 (a p ~ura) 어떤 것을 가리킨다. kOdos 를 주는 것은 그것을 받는 자의 승리를 약속 하는 것이다. 죽 전쟁에서 kOdos 를 갖는 자는 틀림없이 승리한다. 바로 이것이 kOdos 의 근본 특성이다. 그것은 패권의 부적(符籍)으로 작용한 다. 우리는 물론 부적이라고 말하는데, 그 이유는 신이 kOdos 를 하사함 으로써 주술적인 힘처럼 거부할 수 없는 즉각적인 승리를 거두게 되고, 신이 자신의 뜻에 따라 어떤 때는 이 사람에게, 어떤 때는 다른 사람에 게 kOdos 를 주면서 전쟁이나 싸움의 결정적인 순간에 언제나 승리를 보장해 주기 때문이다. 여신 아데나는 마차 경기에서 디오메데스1 ) 를 돕기 위해 경쟁자 에우 멜로스가 탄 마차의 연결 부위를 부수어 버린다. 결국 에우멜로스는 땅 에 나됭굴고 디오메데스가 그롤 추월하게 된다. 그 이유는 〈아테나 여 신이 그의 말에게 힘을 가득 불어넣어 그에게 k l'.l dos 를 주었기 (e p 'au t o i 1) Diom edes : 원래는 트라케의 전설적 인 왕으로 사람 고기로 자신의 말을 키웠다. 헤라클레스가 그를 죽여 자신의 말들의 먹이로 삼았다 . 『 일리아스』 에서는 오뒤세 우스를 도와 중요 임무를 달성하는 천사로 나온다. 아테나 여신의 보호를 받아 아 레스를 공격하고, 아프로디테에게 상처를 입힌다.

kO. d os e t h 즌 ke) 때문이다〉. 그러자 곧 다론 사람들은 누구에게서 이 승 리가 디오메데스에게 주어진 것인지를 깨닫고서 그에게 그것을 문제삼 울 수가 없었다. 안틸로코스는 그의 등 뒤에서 자기 말들을 격려하며 이들에게 소리를 지른다. 〈내 너희들더러 저 디오메데스의 말들과 다두 라고는 하지 않겠다. 아데네 여신이 지금 그들에게 속력을 주었고, 그에 게는 k O. dos 를 주었으니(동일한 형식의 표현이다) 말이다 . 〉( 『 일리아스 』 23, 400-406) 이제 모든 사람들에게 사실이 분명히 드러났다. 죽 신이 어떤 사람에게 k O. dos 를 주었을 때 이 사람은 승리를 확신하고, 그 적대 자나 경쟁자들은 그에게 대항해 봤자 아무런 소용이 없다는 것을 안다 (또한 5, 225 참조). 바로 이러한 이유로 아킬레우스는 파트로클로스가 자기 대신에 헥토르를 대적하려는 순간에 제우스에게 간청하게 된다 . 〈그에게 k O. dos 를 보내 주소서. 그리고 그의 마음을 강하게 하소서.〉 (16, 241) 이것 역시 네스토르가 청하는 것이기도 하다. 아킬레우스는 아가 멤논에 대항해서 자기 고집을 주장해서는 안 된다. 〈왜냐하면 제우스께 서 k O. dos 를 주신 홀을 가진 왕에게는 tirn~가 결코 같지 않기 때문이 오.〉 (1, 279) 디오메데스와 네스토르의 전차가 헥토르를 바짝 추격하고 그에게 가까이 붙어 위협을 가했을 때, 제우스는 이들 앞에 큰 천둥을 내린다. 놀란 네스토르는 즉시 자기 동료에게 경고한다. 〈고삐를 돌려 달아니는 일만 남았소 그대는 모르는가 . 오늘 제우스께서 k O. dos 를 허 락하신 것은 우리 적대자라는 것을. 그가 원하시기만 한다면 그는 우리 에게도 그것을 내려 주실 것이오.〉 그렇지만 디오메데스는 저항한다 . 비겁하다는 비난을 받지 않을까? 그는 네스토르의 충고를 무시하고 헥 토르에게 대적하기를 고집한다. 그러자 제우스는 〈트로이아인들에게 그 둘의 복수를 미리 알려 주면서〉 천둥을 세 번 울린다. 그러자 헥토르는 몹시 기뻐한다 〈나는 잘 알고 있다. 제우스 신께서 나에게 승리와 큰 k O. dos 를 약속하지만 다나오스인들에게는 파멸을 내리신다는 것을.〉 (8, 140-160) 그리하여 그는 급히 돌진하여 다나오스인둘이 저항할 수 없

도록 공격을 한다. 〈제우스께서 k ft dos 를 주셨기에 . 〉(같은 권 , 216) 위험 에 직면해서 아가멤논은 전사들의 용기를 호령과 조소로 북돋우고 제 우스에게 말한다 〈그대는 일찍이 어떤 강력한 왕에게서 큰 k O. dos 를 빼앗음으로써 그를 이토록 눈멀게 한 적이 있나이까?〉(같은 권, 237) 특칭적인 용법들로 표시되고 있는 이 긴 이야기에서 새로운 조건 하 나가 k O. dos 의 정의에 추가된다 . 우리는 이러한 특권이 신에게서 유래 한다는 것 , 그것이 왕 또는 영웅에게 하사되며, 신이 그에게 승리를 보 장해 준다는 것을 이미 알고 있다. 그렇지만 전쟁의 혼란 가운데서 신 이 와서 그에게 k O. dos 를 준다는 것을 어떻게 알며, 또 그의 적도 그것 을 어떻게 깨닫는가? 이들은 각자 신의 선택을 드러내 보여 주는 놀라 운 칭후로 그것을 안다 . 전쟁 중에 번개가 훨씬 많아져 번쩍거리며 내 리치거나 , 질주하던 적의 마차가 부서진다든가 헥토르를 겨누고 있던 테우크로스 2) 의 활의 줄이 끊어전다든가, 활이 그 목표물을 빗나가 엉뚱 한 곳을 맞춘다든가 하는 칭후가 그것이다. 헥토르가 그것을 피한 것이 아니라 제우스가 그의 편에 있기 때문이다. 〈가장 용감한 전사의 활이 제우스의 힘으로 빗나가는 것을 나는 두 눈으로 보았다. 제우스의 도움 은 사람들에게 참으로 쉽게 알려진다. 어떤 자들에게는 우세한 kO. d os 를 선사하시고, 어떤 자들에게는 기를 꺾고 도움을 거절하신다. 그래서 그 분은 아르고스인들의 용기를 꺾고 우리를 도우려 오셨다 . 〉 (15, 488 행 이하) 여기에서 kO. d os hu p er t eron 의 의미가 나온다. 제우스가 개입 하지 않는다면 양쪽 진영의 힘은 균형을 이룰 것이다. 〈트로이아인들과 아카이아인들이 싸우며, 아버지 제우스는 이 둘 중 어느 편에 kO. d os 를 내릴 것이다.〉 (5, 33) 제우스가 핵토르를 좋아하여, 그에게 〈우세한 kO. d os> (1 2,4 37) 를 내림으로써 이 힘의 균형을 기울게 하는 것은 헥토 2) Teukros : 트로이아 전쟁의 영웅으로 텔라몬과 헤시오네의 아들. 아카이아 군대 의 최고 궁수로 유명하다.

르가 큰 위험에 처하는 때이다. 이 모습은 이 두 진영의 세력 관계를 다른 형태로도 고취시키고 있다. 죽 제우스가 자신의 총애하는· 자에게 k il dos 를 내렸고, 드디어 상대방이 패배했고, 그는 트로이아인들이 〈제 우스의 명령을 수행하면서〉 달려든다는 사실을 아는 것이다 . 이 신들의 주인은 〈그들의 용기를 크게 불러일으키고, 아르고스인들의 마음을 현 혹케 하여 그들에게 k il dos 를 거부하는 한편 이들의 적들은 격려했다. 왜냐하면 그분이 k il dos 를 주고자 하는 자는 헥토르이기 때문이었 다〉 (15, 593 이하). k il dos 가 지닌 힘은 일시적이다 . 제우스나 아데네 여신은 이것을 주어 영웅이 전두에서 승리하게 하거나 그가 인정한 정도까지 자신의 전황을 유리하게 이끌고 가도록 한다. 죽 이 신들은 그에게 〈죽이는 kil do s>( 5 , 260 ; 17, 453. 이것은 〈죽이는 krato s >( 1 1,1 92 ; 207) 와 비교되는 표현이 다)를 준다. 서로 적대하는 상대방 중 어느 편이 이 특권을 받느냐 하 는 것은 언제나 유동적인 전황에 따라서, 그리고 즉각적으로 주어진다 . 그것은 이 특권이 위기의 순간에 전황을 유리하게 복원시키기 때문이 다. 그래서 신들은 자신만의 고유한 선택권을 행사하며, k il dos 를 아카 이아인들과 트로이아인들에게 번갈아 가며 부여하면서 자신들의 개인 적인 상대 적수들을 조정한다. 우리는, 제우스가 이것을 어떤 방식으로 사용하여 아킬레우스가 승리한 뒤에 신들의 전영에서 생겨난 분쟁을 조정했는지 알 수 있다 . 어떤 신들은 아킬레우스가 헥토르의 몸에 가한 손상에 분노를 느껴 아르게이폰데스를 보내어 그에게서 헥토르를 빼앗 아 오기를 원한다. 또 다른 신들은 거기에 반대한다. 그 이유는 헥토르 와 아킬레우스에게 있어서 出 n6 가 똑갇지 않기 때문이다. 죽 헥토르는 죽은 몸이지만 아킬레우스는 여신의 아들이었던 것이다. 이 때 제우스 가 개입한다. 〈안 된다. 이들에게 出 n6 가 동일하지 않을 것이므로 시신 울 빼앗아 오려고 하지 마라.〉 그는 아킬레우스의 어머니인 데티스를 오게 하여 그녀에게 말한다. 〈어떤 신들이 아르고스의 살해자 아르게이

폰테스에게 시체를 빼내도록 재촉하고 있소. 허나 나는 앞으로도 그대 의 a i d8s 와 p h il 6 t es 를 잃지 않기 위해 이러한 k ft dos 를 아킬레우스에게 내리기로 했소〉(이 책 제 1 권 , 제 3 편, 제 4 장 참조) 바로 이것이 제우스의 계획이다 . 죽 아킬레우스가 헥토르의 시신을 돌려주지만 프리아모스가 몸소 와서 그 몸값을 지불하되 아킬레우스에게 멋진 선물을 가져오는 경우에만 그렇게 할 것이다 (24, 109 행 이하). 이리하여 아킬레우스가 헥 토르의 몸을 되돌려 주면서도 그 승리는 훼손되지 않을 것이다 .

몇몇 예에서 신이 아니라 그 적수가 k fi dos 를 영웅에게 주기도 한다 . 이러한 경우에 그것은 단순한 문체상의 비유이다. 전사가 운이 나빠 위 험에 빠지거나 무모한 나머지 위험에 빠져 적의 공격을 받는 때에 그 자신이 상대방 적수에게 k fi dos 를 〈제공한다〉. 예컨대 페리페테스가 자 기 방패에 부딪혀 헥토르 앞에 넘어졌을 때 그는 헥토르에게 〈 k fi dos 를 준다〉 (15, 644). 헤카베 3) 는 자기 아들 헥토르에게 트로이아 성에 머물기 를 간청하고 아킬레우스를 대적하러 감으로써 〈그에게 큰 k fi dos 를 주 지〉 말 것을 간청한다 (22, 57). 그래서 우리는, 그가 스스로 자신의 무덤 울 파는 무모한 사람이라고 말하는 것이다 .

3) HekaM : 트로이아의 왕 프리아모스의 아내. 19 명의 어린아이를 낳은 여자로 모 성애의 상칭이다.

이제 둘째 예문들의 군으로 넘어가 보면, 여기에는 kfi do s aresth a i 〈 k fi dos 를 탈취하다〉란 표현법이 압도적인데, 이것은 전장의 전사에 대 해 사용되고 있다(그러나 결코 신에 대해서는 사용되지 않는다). 이 어구 가 그처럼 빈번하게 (20 여 회) 출현한다는 사실은, 그것이 일정한 의미 가치를 지니고 있다는 생각을 갖게 한다. 그래서 k fi dos 가 이 용법으로 사용될 때 신에 의해 부여되는 것이 아니라 인간에 의해서 〈탈취되는〉 것이라는 사실은 이미 새로운 의미를 알려 주는 것이며, 주의할 필요가 있다. 신의 동의 없이 k fi dos 를 〈빼앗는〉 것이 어떻게 인간의 권한에

속할 수 있는가? 이미 우리가 살펴보았듯이 신들만이 그것을 인간에게 부여하는 것이 아닌가? 이 특권은 단 한 번 신의 선물로서 제시되고 있 다 . 〈제우스께서 내게 함선 옆에서 k O. dos 를 탈취하고, 아카이아인들을 바다로 쫓아내게 해 주셨다 (edoke) 〉라고 헥토르는 트로이아 군중들에 게 의친다( 『 일리아스 』 18, 293). 하지만 아주 극히 드문 예들을 제외하 고 전사가 〈 k O. dos 를 탈취하는〉 상황에서는 신에 대한 언급이 없다. 더 욱이 이 표현법에는 수혜자를 지시하는 여격이 흔히 수반된다. 죽 〈누 구에게(위해서) k O. dos 를 탈취해 주다〉. 여기에서는 이 특정 어구가 문제시되는데, 이를 출현시킨 정황과 동 시에 형식적인 연결 구조의 통사적 특성을 연구해 보아야 한다. 이처럼 분석함으로써 이 어구에는 두 유형의 용법이 있다는 사실을 발견할 수 있다. 첫째 용법은 다음과 같다. 죽 이것은 특출한 공적을 단독으로 세운 전사에 대해 주어지는 선물이다. 그가 성공하는 경우 , 그는 자신의 왕, 자신의 백성 또는 자기 자신을 위해서 〈 k O. dos 를 탈취할 것이다〉. 그러 면 크나큰 보상이 그에게 약속된다. 이 때 이 어구는 전망적(p ros p ec tif) 문맥에 위치하며, 미래로 표현되 고, 흔히는 여격의 수혜자 명사가 수반된다. 우리는 일련의 에피소드에 나오는 이 도식을 추적해 보려고 한다. 변 장한 아테나가 판도라에게 대담한 행위를 해 보라고 부추긴다 . 죽 화살 로 메넬라오스를 쏴 보라고 부추긴다 . 〈그대는 모든 트로이아인들을 위 해, 그 중에서도 특히 알렉산드로스 왕을 위해 kha ri s 와 k O. dos 를 빼앗 게 될 것이오. 용감한 메넬라오스가 그대의 화살에 쓰러지면 그대는 그 에게서 영광스런 선물을 받을 것이오.〉( 『 일리아스』 4, 95) 아킬레우스에 게 특사로 파견된 오뒤세우스는 싸옵울- 재개할 것을 요구한다 . 〈아카이 아인들은 그대를 신처럼 받들 것이오. 그대가 그들을 위해 큰 k O. dos 를 탈취할 데니까. 이제야말로 헥토르를 죽일 수 있을 데니까.〉 (9, 303) 헥

토르는 아카이아인들에게 가서 야간 정찰을 위해 자기 진영에서 자원 자를 찾는다. 이 모험을 감행하는 자는 큰 보상을 받을 것이고, 〈그는 자신을 위해 k ft dos 를 탈취할 것이다〉 (10, 307). 포세이돈은 다나오스인 들을 부추긴다. 〈그대들은 이번에도 헥토르에게 승리를 양보하여 그로 하여금 우리 함대를 빼앗고 k ft dos 를 탈취하도록 할 작정인가?〉 (14, 365) 아킬레우스는 파트로클로스를 헥토르와의 전두에 보내면서 그에 게 이른다. 〈그러나 내가 계획을 일러두겠으니 이것만은 명심하여 잘 거행토록 하라. 그래야만 그대는 나를 위해 모든 다나오스인들에게서 큰 ti me 와 k O. dos 를 빼앗게 될 것이다. …그러나 그대는 함선에서 그들 울 몰아내는 대로 돌아오라. 설사 제우스께서 그대에게 k ft dos 를 빼앗 는 것을 다시 허락한다 하더라도 나 없이 호전적인 트로이아인들과 싸 우려들지 않도록 하라.〉 (16, 84-88) 트로이아인들의 군대는 〈파트로클 로스의 주위를 맴돌며 그의 시체를 그들의 도시로 끌고 가 k ft dos 를 빼 앗으려는 거만한 속셈이 있었다 . 〉 (17, 286 이하) 헥토르가 말하기를 〈제 우스께서 내게 함선 옆에서 k O. dos 를 빼앗고, 아카이아인들을 바닷가로 내쫓게 허 락하셨다 . 〉 (18, 293) 아킬레우스는 〈 k O. dos 를 뺏으려는 열망으 로〉 달려들어 적들을 쳐부순다 (20, 502 ; 12, 407 ; 21, 543 참조). 그러나 〈아폴론은 그가 k ft dos 를 빼앗도록 내버려 두지 않고〉 (21, 596) 아게노 르로 변장한 아폴론은 아킬레우스에게 추격을 받자 그를 전장에서 멀 리 떨어지게 한 뒤 자신의 신의 모습으로 되돌아온다 . 화가 난 아킬레 우스는 그에게 말한다. 〈모든 신들 가운데 가장 잔혹한 이여, 그대는 나 를 속여 성벽으로부터 이리로 향하게 했구려. …지금 그대는 나에게서 큰 k ft dos 를 빼앗고, 트로이아인들을 구해 주었구려.〉 (22, 18) 핵토르를 쫓아가던 아킬레우스는 자기 백성들에게 화살을 쏘지 못하게 신호를 보냈으니 〈다른 자가 헥토르를 맞혀 k ft dos 를 빼앗고, 자기는 두번째가 되는 일이 없도록 하기 위해서〉 (22, 207) 제우스의 저울은 헥토르에게 결정적인 날을 표시했다. 그러자 아테나 여신이 아킬레우스에게 이야기

하러 왔다 . 〈이제야말로 우리는 헥토르를 죽이고 아카이아인들을 위해 큰 kOdos 를 그들의 함선으로 가져갈 것이라고 믿는다 . 〉(같은 책, 217) 이 표현법이 완료 행위를 지시하는· 과거 시제로 되어 있다는 것은 예 의적이다. 여기에 대한 한 가지 유일한 예가 있는데, 거기에는 또 하나 의 예의적 특칭이 결부되어 있다. 죽 복수 주어가 사용된 점이다 . 그 예는 승리한 아르고스인들이 우렁차게 부르는 찬가이다 . 〈우리는 큰 kOdos 를 빼앗았소 우리가 고귀한 헥토르를 죽였으니 말이오 . 〉 (22, 393) kOdos ares th a i의 두번째 유형의 용법은 조건법 과거로 된 형태이 다. 죽 만일 신아 적대자를 구하기 위해 개입하지 않았다면 영웅은

〈 k 1'.i dos 를 빼앗다〉라는 표현에서 〈승리〉의 의미로 그 의미가 전이되었 고 그 중간 과정으로 굉장한 공을 세운 영웅이 그 덕으로 신만이 줄 수 있는 k 1'.i dos 를 탈취해 가는 것으로 생각할 수 있다. 어떤 면에서 그 는 신에게서 그것을 빼앗는다. 그리하여 k1'.i d os ares t ha i란 표현 방식은 kleos ares t ha i〈영광을 빼앗다〉( 『 일리아스 』 5, 3) 라는 표현과 마찬가지 로 영웅 찬가의 목록에 속한다. 더욱이 이처럼 영웅에 의해서 획득된 k 1'.i dos 는 흔히 왕을 위한 것이 된다. 디오메데스가 말한다. 〈나는 아가 멤논이 아카이아인들을 싸우도록 격려한다고 해서 그에게 화를 내지는 않네 . 아카이아인들이 트로이아인들을 이겨 신성한 일리오스를 - 함락하 는 날 그에게 k 1'.i dos 가 돌아갈 테지만 아카이아인들이 지는 날에는 그 에게 큰 슬픔이 돌아갈 데니 말이네.〉 (4, 415) 그리하여 k 1'.i dos 와 出海 둘 다 왕의 권한이라는 것과 또한 두 명사가 동일한 동사로 구성된다는 점에서 둘 사이에 유사성이 있다. 〈우리가 그대를 따라 이 곳에 온 목 적은 그대를 기쁘게 하고 메넬라오스와 그대를 위해 트로이아인들의 ti빠를 얻게 (amumeno i) 하려 함이오.〉 (1, 159) kf t dos 는 또한 한 민족 전체 공동체 에도 해당될 수 있다 {13 , 676). k ft dos 의 새로운 의미 전이가 일어나 그것이 사람들의 특성을 가리 키는 데 사용된다 어떤 영웅들에 대해서 그들이 아카이아인들의 〈큰 k ft dos 〉라고 말하기도 하고(아가멤논 , 네스토르 오뒤세우스), 트로이아인 둘의 〈큰 k 1'.i dos 〉라고 말하기도 한다(헥토르). 이들 영웅에게만 승리의 부적이 따라다닌다. 여기에서 제시된 k ft dos 의 정의, 성질, 그리고 그것이 신과 인간과의 관계와 또한 전황(戰況)을 나타내 주는 것 등에 의해서 k ft dos 에서 파생 된 파생어의 의미를 더욱 분명하게 한정할 수 있다 . 죽 형용사 kudr6s 는 특히 최상급의 형태 k ft d i s t os 로 가장 지고한 신들, 특히 제우스와 인간 가운데는 유일하게 아가멤논을 수식한다는 것, 또한 kudal im os 는 영웅 과 백성들에게 주어진다는 것이다. k ft dos 에서 파생된 동사 가운데 특

히 kud ai no 가 있는데, 이것은 문자적으로는 〈 k ft dos 로 채우다〉란 뜻이 다 . 예컨대 실질적인 의미로 〈 k ft dos 를 갖게 하다, 승리의 부적 을 갖게 하다〉 (13, 348 ; 14, 73) 란 의미이며, 여기에서 〈상처 입은 몸에 악을 이 길 수 있는 힘을 주입하다〉(예컨대 레토와 아르데미스가 간호하는 아이네 이아스에게 하듯이 (5, 448) )란 의미가 파생된다. 또한 비유적인 의미로 〈지고의 권한으로 명 예롭게 하다 , 지고의 권한을- 주다〉 (10 , 69 ; 『 오뒤세 이아 』 14, 438) 를 의미한다. k ft dos 의 의시적 의미 (deno t a ti on) 는 아주 · 강하여 그것이 비유적 용법으로 수없이 사용되더라도 그 근본적인 의 미 가치는 드러난다 . 그런데 이 가치는 물론 그 기원에서는 주술적인 성질을 띠고 있다. 이러한 사실은 이 의미 가치에 의해 생기는 대립 관계에 따라 나타난다. k ft dos 는 마법처럼 작용한다. 죽 제우스가 그것 (k ft dos) 을 허락해 주는 전사나 진영의 승리를 보장하기도 하지만 그 상대방의 팔과 가슴이 마술에 걸린 것처럼 〈굳어지거나〉 , 〈묶이게〉 된 다 . 이러한 모티브가 많은 에피소드에 나오며 , 이 k ft dos 의 힘을 나타나 게 한다. 아가멤논이 자기 군대의 퇴로 앞에 서서 말하기를 〈지금 제우 스께서 축복받은 신들과 동등하게 어떤 사람들에게(t ous men kudanei) k ft dos 를 허락해 주시지만 우리에게는 가슴과 팔을 묶으신다 (ed 존 sen) 는 것을 알고 있소 . 〉 (14, 73) 〈제우스께서 아카이아인들의 마음에 현혹됨 (th el g e) 을 일으키고, 트로이아인들과 헥토르에게 k ft dos 를 허락하신 다 . 〉 (12, 255) 〈트로이아인들은 날고기를 먹는 사자때와도 같이 제우스 의 명령에 따라 함대를 향해 쳐들어 갔다. 그는 언제나 그들에게 큰 용 기를 불러일으켰으나 아르고스인들의 마음에는 현혹됨(t hel g e) 을 일으 켜 k ft dos 를 주기를 거철하고 이들의 상대방은 격려했다. 그분의 마음 은 프리아모스의 아둘 헥토르에게 k ft dos 를 베풀기를 결정했으니, 그래 야만 그가 부리처럼 생긴 함선 위에 사나운 불을 던져….〉 (15, 595-6) 아폴론은 다나오스인들 앞에서 방패를 혼들며 큰소리를 지르며 〈그들 의 마음에 현혹을 일으켰다 (e th elxe). 그러자 그들은 싸움에서 열화 갇

은 분노를 잊었다 …아카이아인들은 기세가 꺾여 달아났다 . 아폴론이 그들에게 공포를 보냈고, 트로이아인들과 헥토르에게는 k ft dos 를 허락 해 주었기 때문이다〉 (15, 327). k ft dos 의 용법을 좀 자세하게 모두 살피고, 그들의 결합, 대립, 파생 관계 내에서 그 특성을 규정짓고, 그처럼 잘못 이해된 이 용어의 정확 하고 올바른 의미를 찾아야 했다 . 왕 또는 영웅의 k ft dos 는 신들이 자신 들의 선호에 따라 전두의 양 진영 가운데 어느 한 진영에 부여하기도 하고 , 이를 곧장 거두기도 하면서 전쟁의 균형을 꾀하고, 헌납물로써 자 신들을 경배하는 영웅을 구하고, 자기 자신들의 경쟁 관계를 유지케 하 는 강력한 마력이다 . 이와 같이 가변적인 은총은 , 제우스가 그 중재 역 할을 하는 신들의 차원에서 일어나는 파벌의 역학 작용을 반영한다. 따 라서 k ft dos 는 이 편에서 저 편으로, 아카이아인들에게서 트로이아인들 에게로, 그리고 헥토르에게서 아킬레우스에게로 이동하는, 보이지 않는 마술적 특권으로서 , 기적들에 둘러싸인 기적 그 자체이며, 승리의 도구 이다 . 이는 제우스만이 영원히 간직하고 있으며, 어느 날 왕이나 영웅에 게 주는것이다. 이러한 의미 기술은 이 용어의 어원에 새로운 길을 열어 준다. 오래 전부터 그리스어 k ft dos 와 슬라브어 fo do 〈기적, 경이로운 일〉의 형태상 의 일치가 지적되어 왔다 . 그러나 전통적으로 k ft dos 에 주어전 〈영광〉 이라는 의미는 이 비교에 부적합한 것이었다. 지금 이 문제는 새로운 용어로 제기된다. 죽 k ft dos 는 결코 〈영광〉을 의미하는 것이 아니며, 승 리를 보장해 주는 마술적인 특권이라는 것이다. k ft dos 의 기적적 특성, 즉각적이면서 엄청난 효과, 적대자들에게 일어나는 혼란, 이 모든 것은 슬라브어 fo do 와 k ft dos 를 비교 가능케 하기 때문에 이들의 어원적 일 치를 완전히 인정할 수 있다 . 더욱이 이 두 용어는 각각 하나의 공통된 동사 어근 , 죽 슬라브어 t u ti〈느끼다〉와 그리스어 koe tn〈알아보다, 주목 하다〉과 결부되며, 그 고유의 의미는 〈새로운 별난 것을 알아채다, 새

롭거나 이상한 것을 깨닫다〉임이 틀림없다 . 이것은 그리스어 k t'.l dos 와 슬라브어 fo do 에 공통적으로 나타나는 중심적인 의미 가치와도 잘 부 합한다. 우리가 인용한 대부분의 예문 또는 모든 예문은 『 일리아스 』 에서 따 온 것인데 , 이 인용둘은 이 단어가 사용된 거의 모든 용례이다 . 『오뒤세 이아』는 k t'.l dos 가 나오는 예문을 거의 보여 주지 못하는데, 특히 가필 한 것으로 짐작되는 용례를 제의하면 그렇다. 어떤 용례 (『 오뒤세이아 』 4, 275 ; 22, 253) 는 이미 연구된 바 있고, 그 밖의 용례 (3, 57 ; 19, 161) 는 왕과 가장의 권위와 관련된 것이다. 이 모든 예문에서 k t'.l dos 는 어떤 성공이든 어떤 영역에서 나타나는 우세성이든 간에, 언제나 그 성공과 우세에 선행하는 조건이다. 우리는 klldos 를 본질적으로 마술적인 승리로서 실현되는 지고의 패권으로 정 의할 근거가 있다. 이 패권이 제우스의 수중에 있을 때는 영원한 것이 고, 신들이 인간에게 부여해 줄 때는 일시적인 것이다 . 어떤 상황에서도 왕, 장수, 용감한 전사들에게 그 뛰어남을 보장해 주고, 결국 그들에게 승리를 보장해 주는 것은 신적 총애로 이들에게 속하게 된 이 부적 때 문이다. k t'.l dos 가 없는 승리란 없지만, 이 k t'.l dos 가 반드시 승리와 관련 되는 것은 아니다 기술된 바는 없지만 이것을 물질적인 모습으로 그려 볼 수 있다 . 죽 이것을 지닌 자들에게 빛나는 광채를 부여하는 것과도 같다. 부가 형용사 klldr6s 가 신들과 관련되면 존엄의 관념, 광채의 관념 이 있게 되는데, 이것은 k t'.l dos 의 소유를 의부로 드러내 주기 때문이다 . 우리가 애당초 출발했던 개념으로 다시 돌아오면, 이제 이들 개념이 어떻게 서로 구별되는지를 깨닫게 된다. g eras 는 오직 물질적인 재물만 을 가리키며, 인간의 몫에 속하고, 최고의 인물에게 주는 급부이며, 헌 납물로 표시하는 그의 지위와 패권에 대한 인정이다. tim~는 신에게 바 치는 명예이며, 때로는 인간의 공적(功 續 )에 대해 그 공적을 존경과 선 물의 형태로 보상하기 위해 신들이 인간에게 주는 명예이다. 마지막으

로 k O. dos 는 신적 존재의 전유물로서 인간에게 달린 문제가 아니라 오 직 신들의 손에 달린 것이며, 마법적 힘으로써 그것을 받는 사람들을 신들의 지위에 앉힌다. 그것을 소유하면 일정한 상황에서 패권을 넘겨 주는데, 흔히 전장에서 승리에 대한 보장이다 . k O. dos 란 용어의 분석을 통해 우리는 그리스어 용어가 우리에게 거의 알려 준 바 없는 새로운 영역, 죽 왕권의 마법적 힘이라는 영역으로 새 로운 길을 개척하게 되었다. 고대 상태의 인도 • 유럽어의 개념에서 나 타나는 왕은 정치적이고 동시에 종교적인 역할을 가지고 있었다. 그는 인간 관계뿐만 아니라 인간과 산들의 관계를 지배하는 전권(全權)을 지 니고 있었다. 이 사실로부터 그는 법과 주술이 함께 있는 가공할 만한 권위를 지니게 되었다. kO. d os 같은 개념이 호메로스의 시의 세계처럼 마법적인 의미 가치가 전혀 없는 세계에 살아 남아 있었다는 것은 놀라운 일이다 . 그것은 아 마도 그 용법의 대부분이 형식화된 고정 표현으로 남아 있었기 때문일 것이다. 이미 고대인들은 이 용어를 제대로 이해하지 못하게 되었고, 그 것을 kleos 〈영광〉나 ni ke 〈승리〉와 동일시했던 것이다. 이러한 이성주의 적 해석을 뛰어넘어 그 용어의 힘과 전정한 가치를 밝혀야 한다.

제 7 장 krato s 요약 kra t os 는 〈육체적 힘〉(i skh6s sth ~ nos), 〈영혼의 힘〉 (alk~) 을 의미하는 것이 아니 라 전쟁이나 집회에서 차지하는 〈우위, 우세〉를 의미한다. kra t os 에 일관된 이 의미는 파생어 kra t er6s 의 일부 용법에서 확인된다. 이 파생어는 특히 전쟁에서 〈무적의, 대적 할 자가 없는〉을 뜻한다. 그러나 kra t er6s 의 또 다른 용법에서 그 의미는 kra tai 6s 〈단단한, 잔인한〉, kra 떠 s 〈단단한 , 거칠은〉와 비교된다. 어원은 이러한 특이한 상황을 설명한다 . 죽, kra t os 는 〈전사의 (마법적) 힘, 용기〉를 가리키는 인도 • 이란어 kra tu-와 비교해야 한다는 것이다 . 또 kra tu s 는 전혀 다른 단 어군, 죽 오직 〈단단한, 거친〉의 의미를 지닌 고트어 hardus 의 어근과 관련된다. 그리 스어에서 이 두 어근의 의미 중첩이 일어났는데, 이 사실은 특히 kra t er6s 의 일련의 용 법을동해서 나타난다 . 우리가 살펴본 용어들은 호메로스 사회의 몇몇 이상적 개념의 경계 를 구분하게 한다. 이들 용어 덕택에 왕의 지위가 규정되고 basile ia , 즉 왕권의 속성을 정할 수 있었다. 이들 용어 가운데 세 가지, 즉 kOdos, time , g eras 가 분석되 었다. 위의 세 용어와 밀접하게 연관되기 때문에 고찰해야 할 또 다른 특성 이 문헌에 나타나 있는데, 이것은 그 의미 작용 자체로 보아 이 왕권의 이해에 핵심적인 중요성을 띠고 있다. 그것은 kra t os(K pt'li: o i;)란 용어로 서, 일반적으로 아주 잘 알려진 단어이고, 그 의미가 단순하기 때문에 쉽게 분석될 수 있을 것으로 보인다. 이 용어는 처음부터 〈힘, 권력〉 이 의의 다론 의 미는 없었을 것이다. 그 형 태는 krato s 또는 kar t os 로서 차 이가 없다. 이 고대의 중성형으로부터, 어간 krat- , kar t-에 기초를 둔