장건수 연세대학교 수학과와 동대학원을 졸업하고 미국 네브라스카 대학교에서 박사학위를 받았다. 이탈리아 국립과학연구소 방문연구원 . 네브라스카 대학교 방문교수. 일본 나고야 대학 객원교수 ,연세대학교 교무처장을 역임했으며 대한수학회 사업이사. 부회장 한국수학올림피아드 위원회 위원장. 교육부 교수자격 심사위원을 거쳐 현재는 대한수학회 회장. 교육두학술진 -홍 뷔뭔 _ 玉육적円 广 짐 -의 위원 , 연세대학교 수학과 교수로 재직중이다. 『 수치해석학』 『 파인만적분론 』 동의 저서와 「함수공간 작용소 해석적분」 외에 70 여편의 논문이 있다.

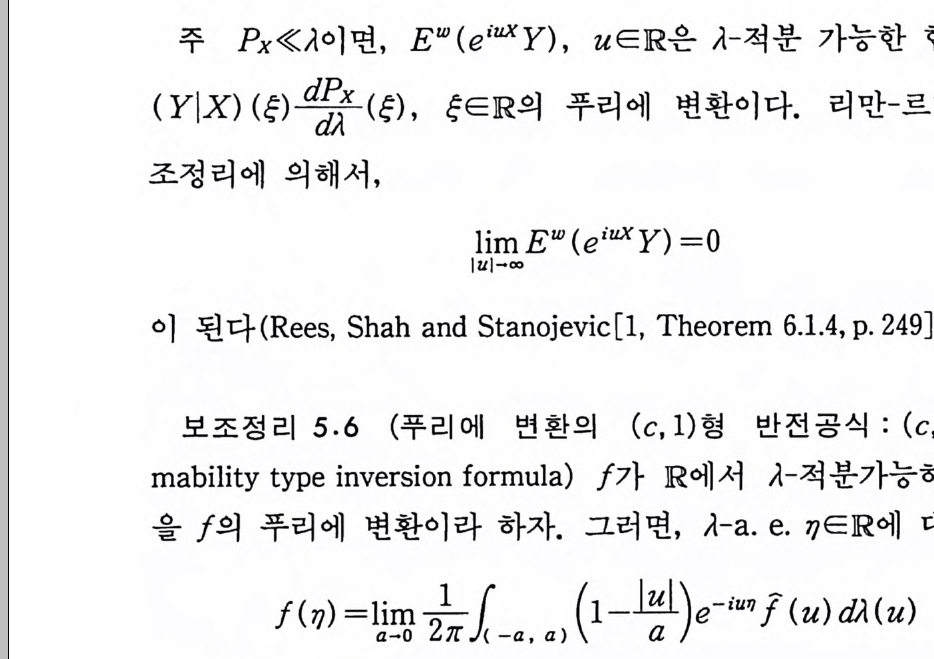

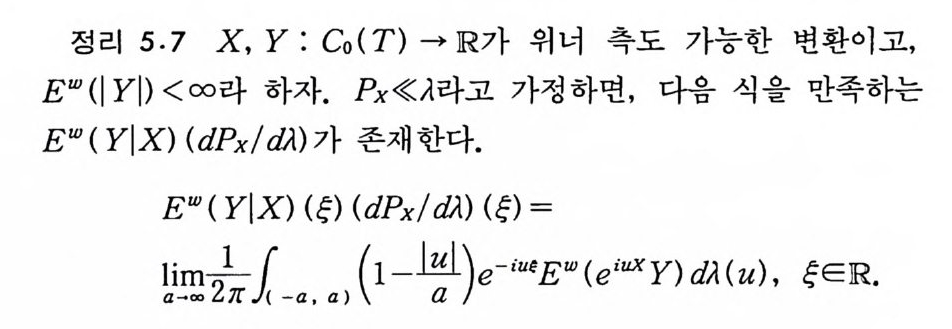

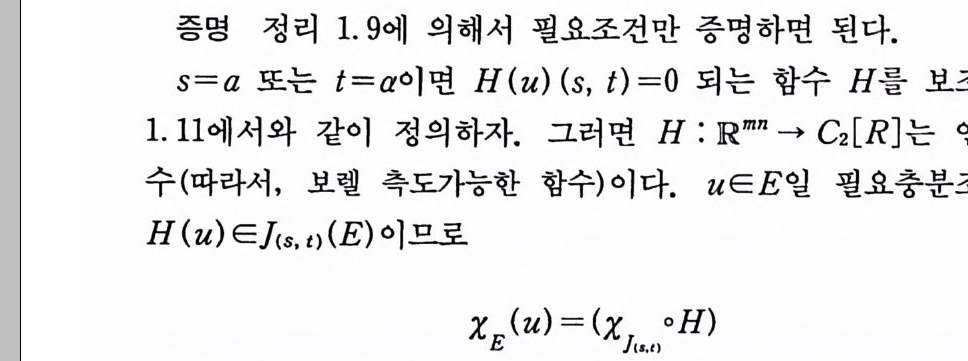

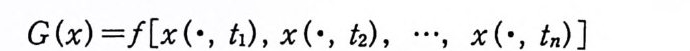

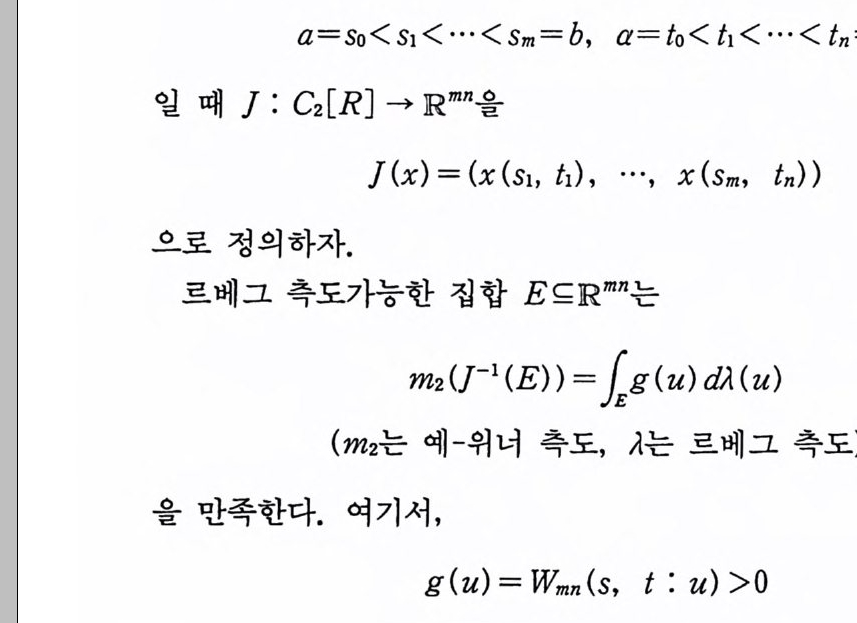

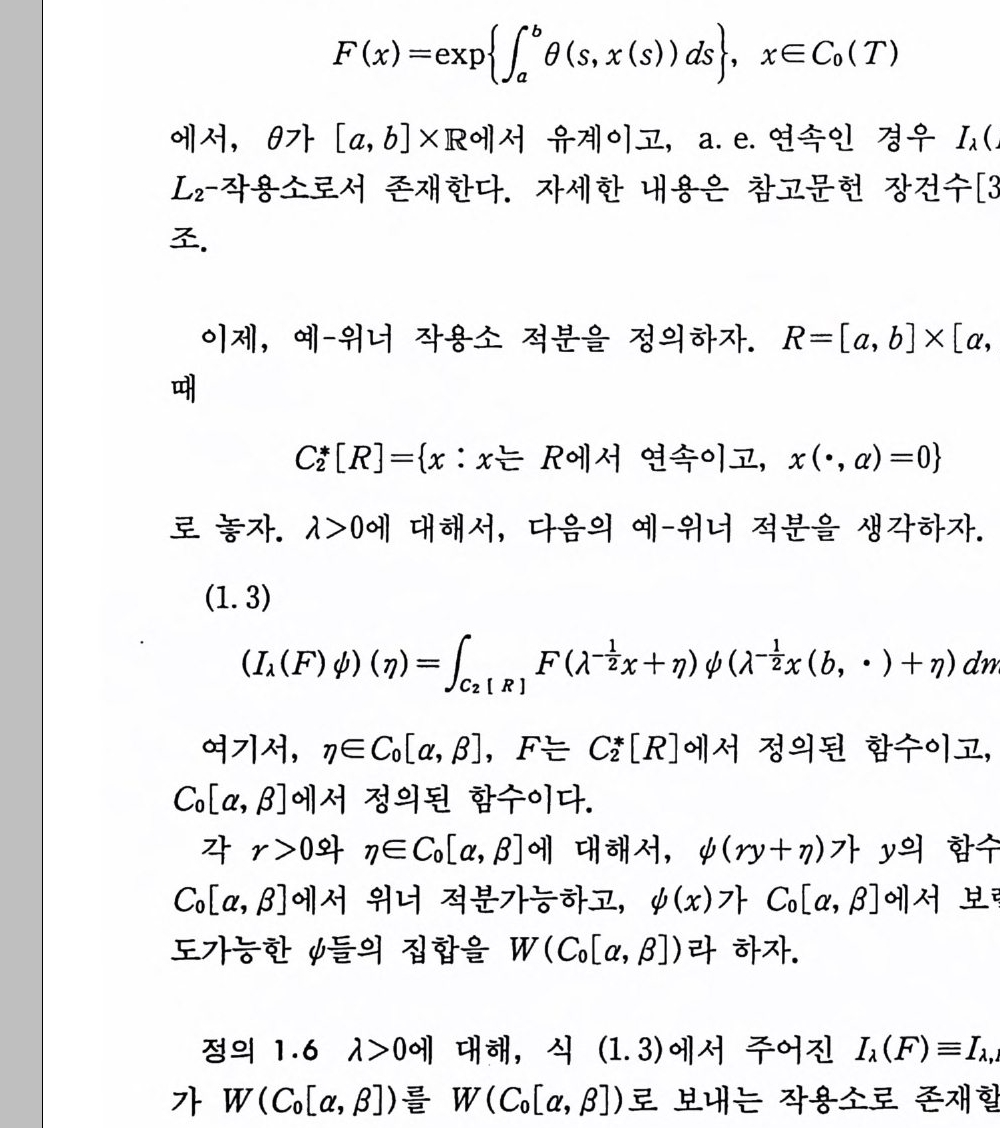

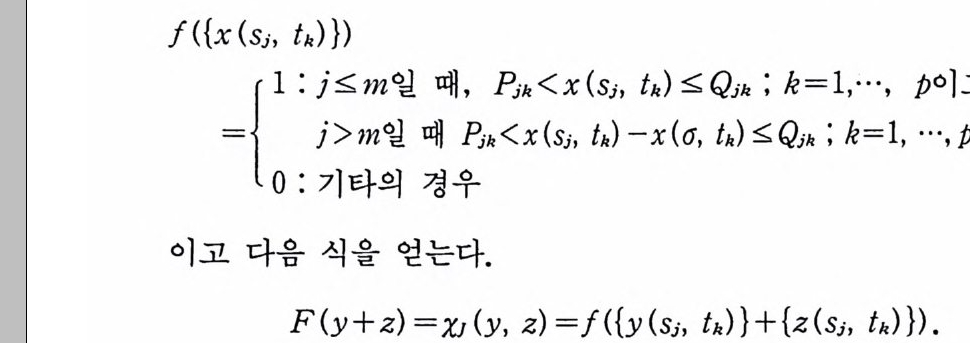

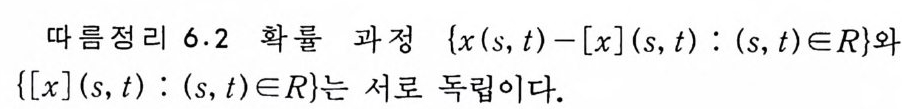

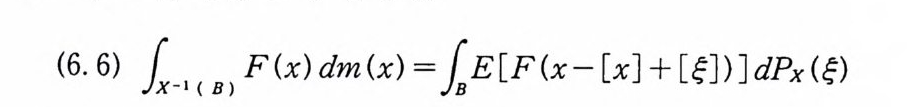

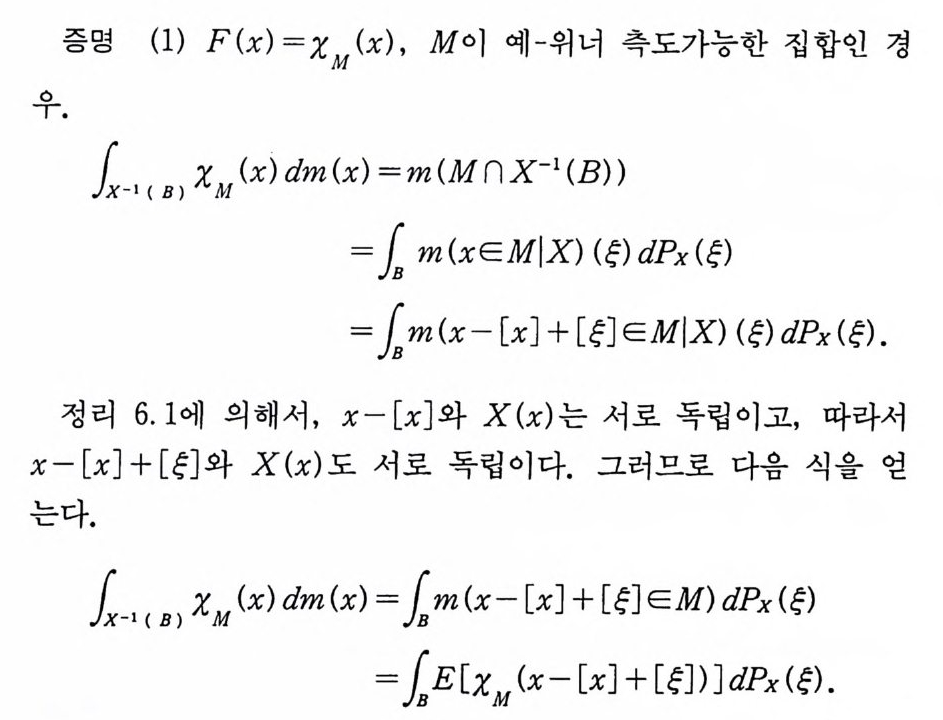

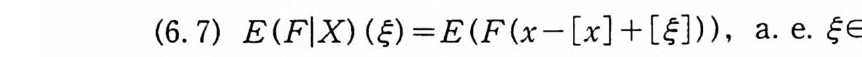

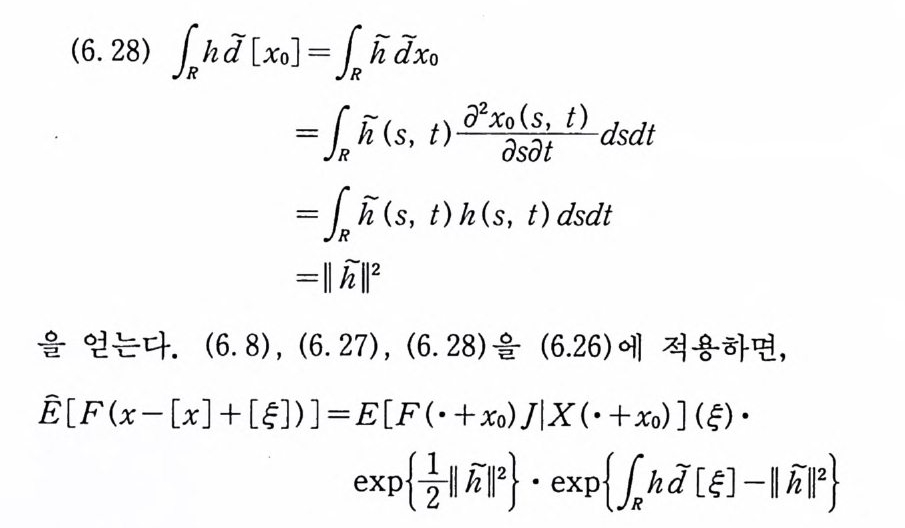

위너적분론

위너적분론

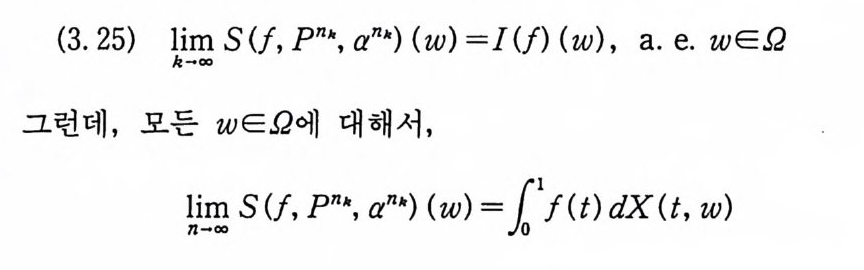

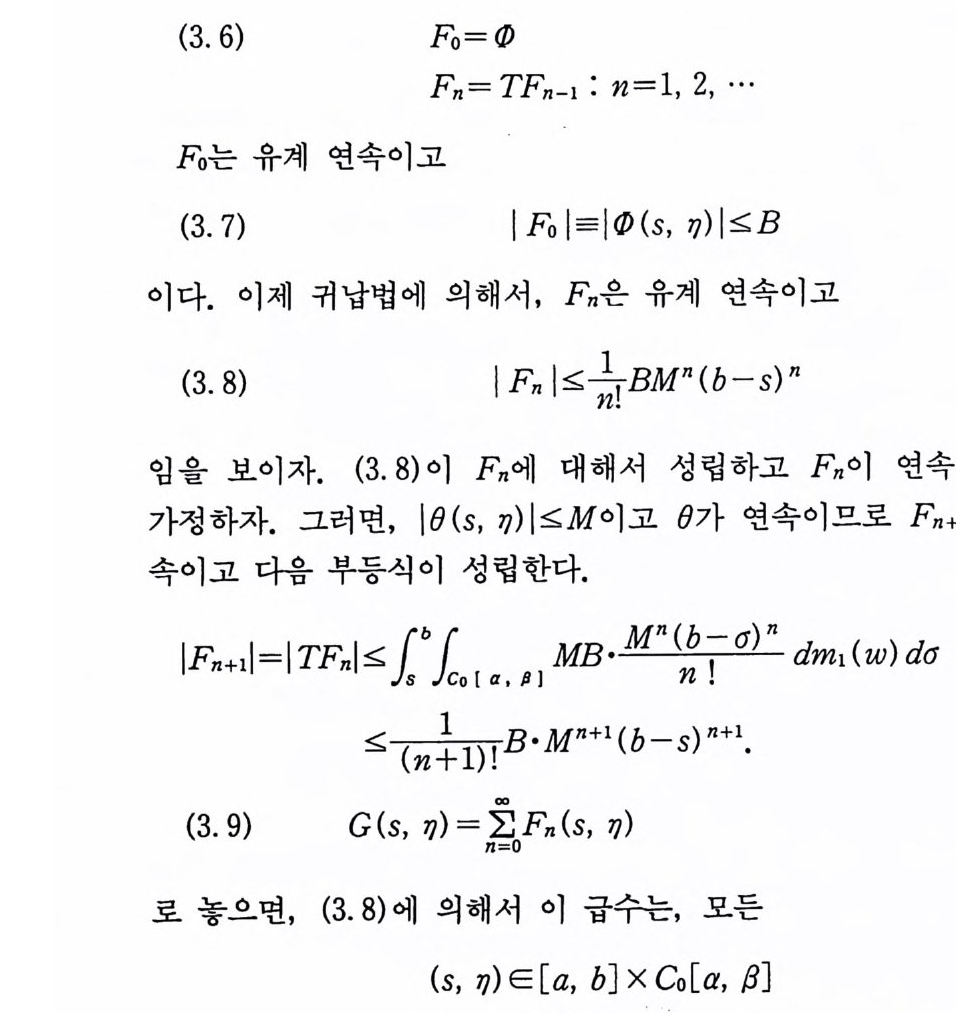

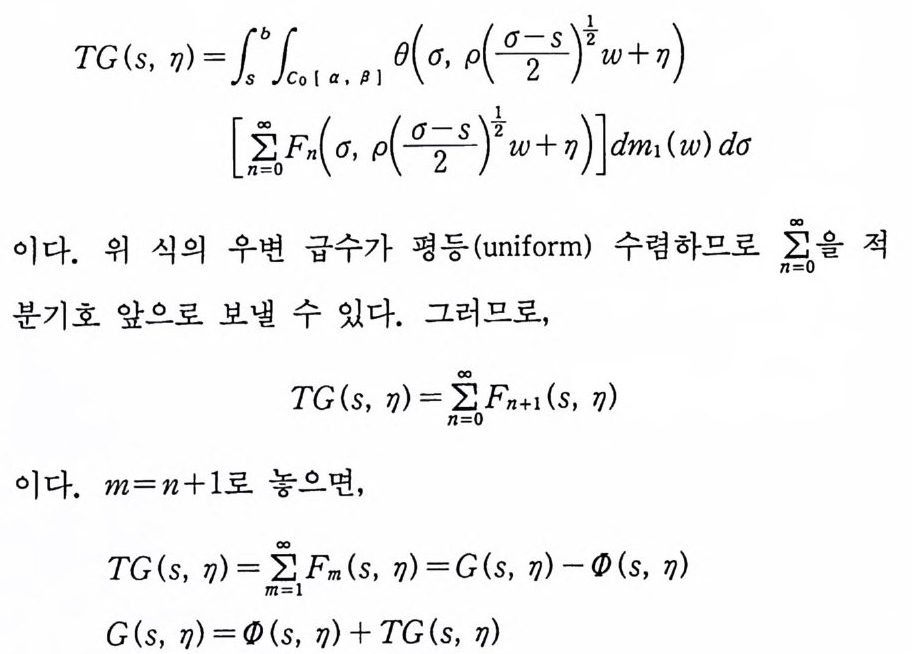

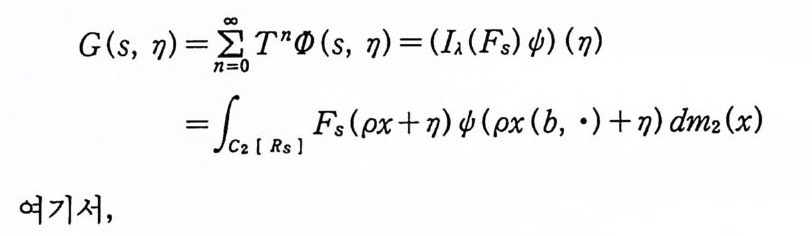

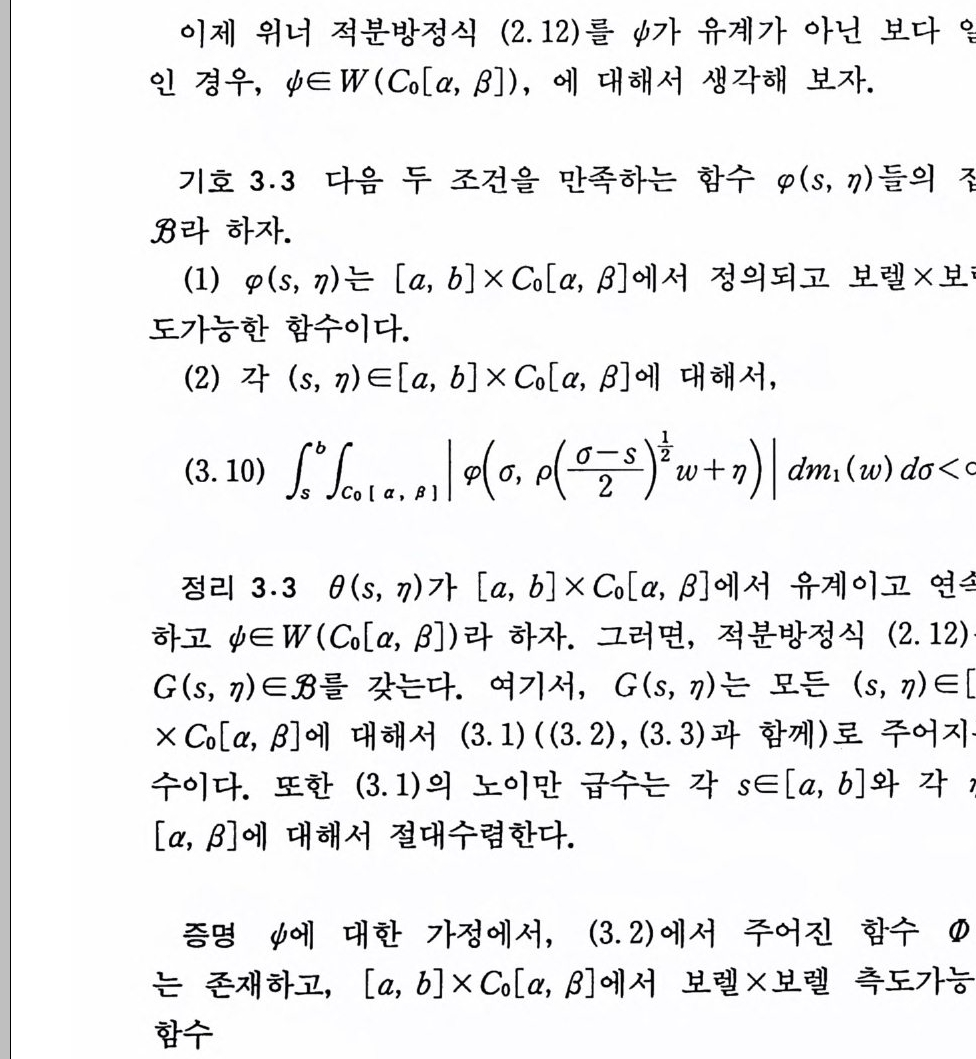

위너적분론

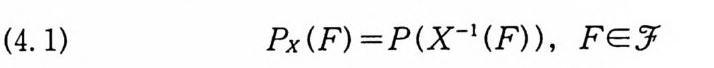

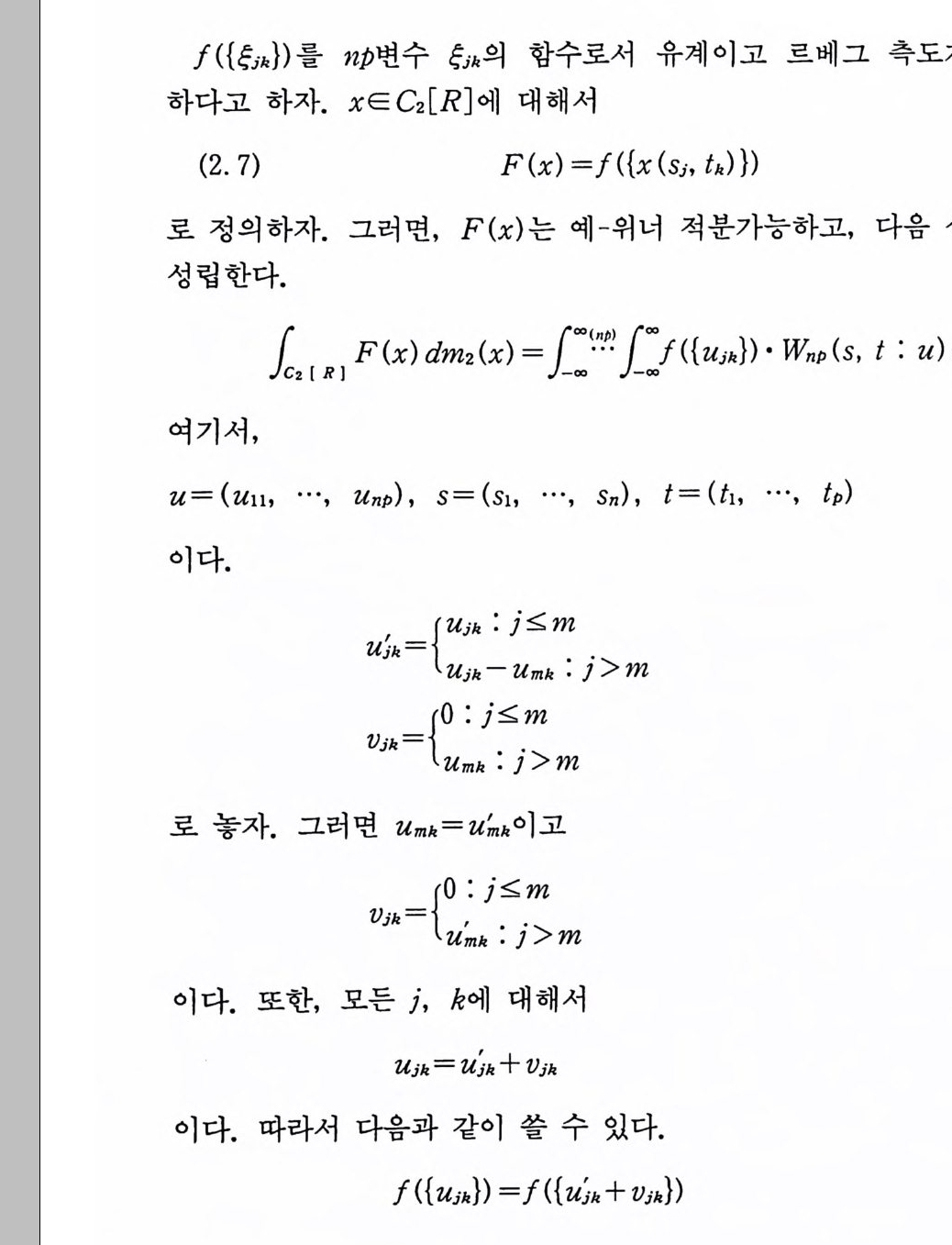

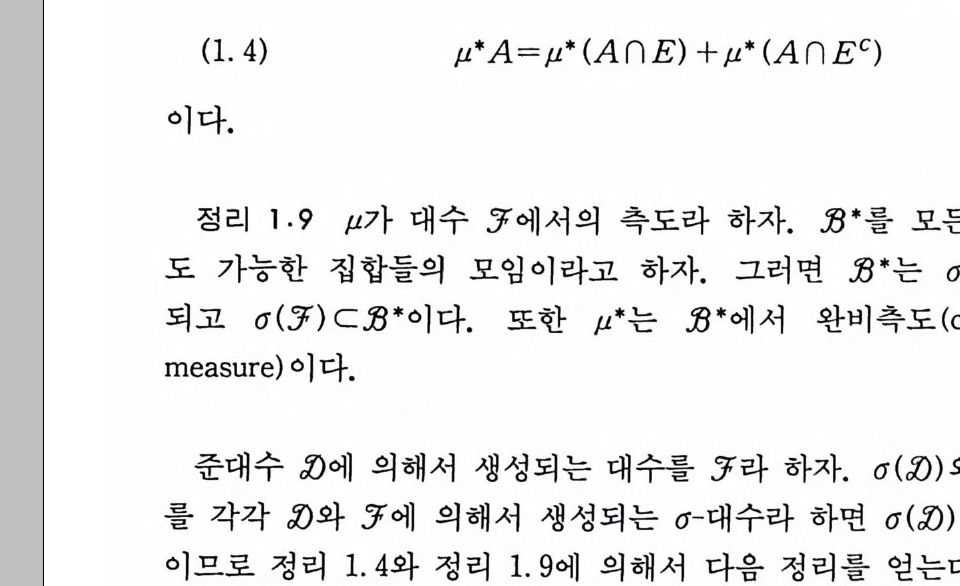

책 머리에 함수 공간에 서 가장 중요한 역 할을 하는 위 너 측도 (W ien er- measure) 의 기원은 브라운 운동 (Brown i an mo ti on) 에서 시작된 다. 1827 년 영 국의 식 물학자 브라운 (Robert Brown) 은 어 떤 한 종류의 꽃가루를 가지고 식물의 수정 과정을 연구하고 있었다. 그는 현미경을 통해서 물 속의 꽃가루를 관찰했을 때, 아주 작은 입자가 빠르게 전동 운동을 하는 것을 보았다. 매우 불규칙한 이 운동을 브라운 운동이 라고 부른다. 그 후 많은 과학자들이 이 이 상한 현상을 설명하려고 노력한 결과 이 운동에 관한 다음과 같 은 사실이 규명되었다. 첫째, 이 운동은 매우 불규칙하고 그 궤적은 접선을 갖지 않는 다. 둘째, 입자들의 운동은 서로 독립적이다. 셋째, 입자가 작을수록, 액체의 점도가 낮을수록, 온도가 높을 수록 운동은 더 활발하다. 넷째, 입자의 합성과 밀도는 운동에 영향을 미치지 않는다. 다섯째, 운동은 그치지 않고 끊임없이 계속된다. 이 운동의 원인에 대한 여러 가정이 많은 학자들에 의해서 제 시되었으나, 19 세기 후반에 와서야 그 원인아 규명되었다. 실제 로, 이 불규칙한 운동은 액체의 미분자와 그 속에 뜬 꽃가루 입 자들의 수없이 많은 충돌에 의해서 일어난다. 이와 같은 관찰 및 실험과는 독립적으로 아인슈타인 (Albe rt

E i ns t e i n) 은 브라운 운동을 이론적으로 연구하여 브라운 운동의 수학적 구조를 규명하였다. 그는 브라운 운동에 관한 첫 논문을 1905 년에 발표하였으며, 이 해는 아인슈타인의 유명한 상대성이 론이 발표된 해이기도 하다. 그 후 1908 년까지 그는 이 운동에 관해서 모두 5 편의 논문을 발표하였다.

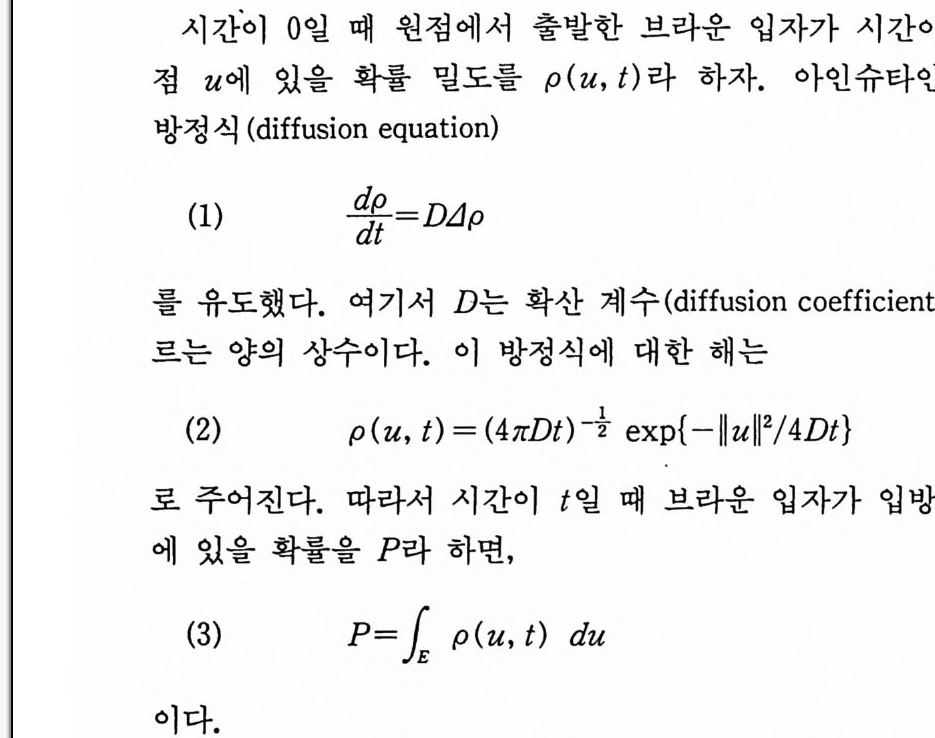

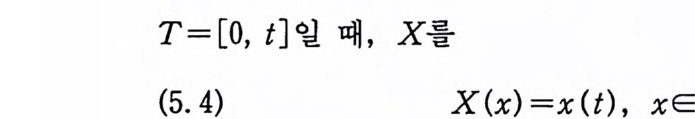

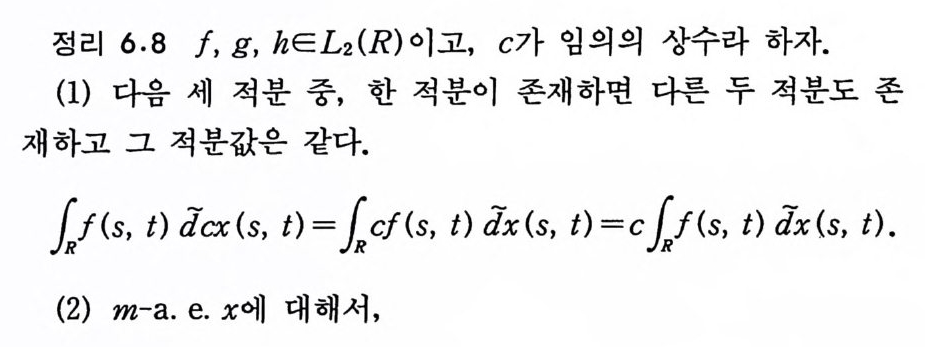

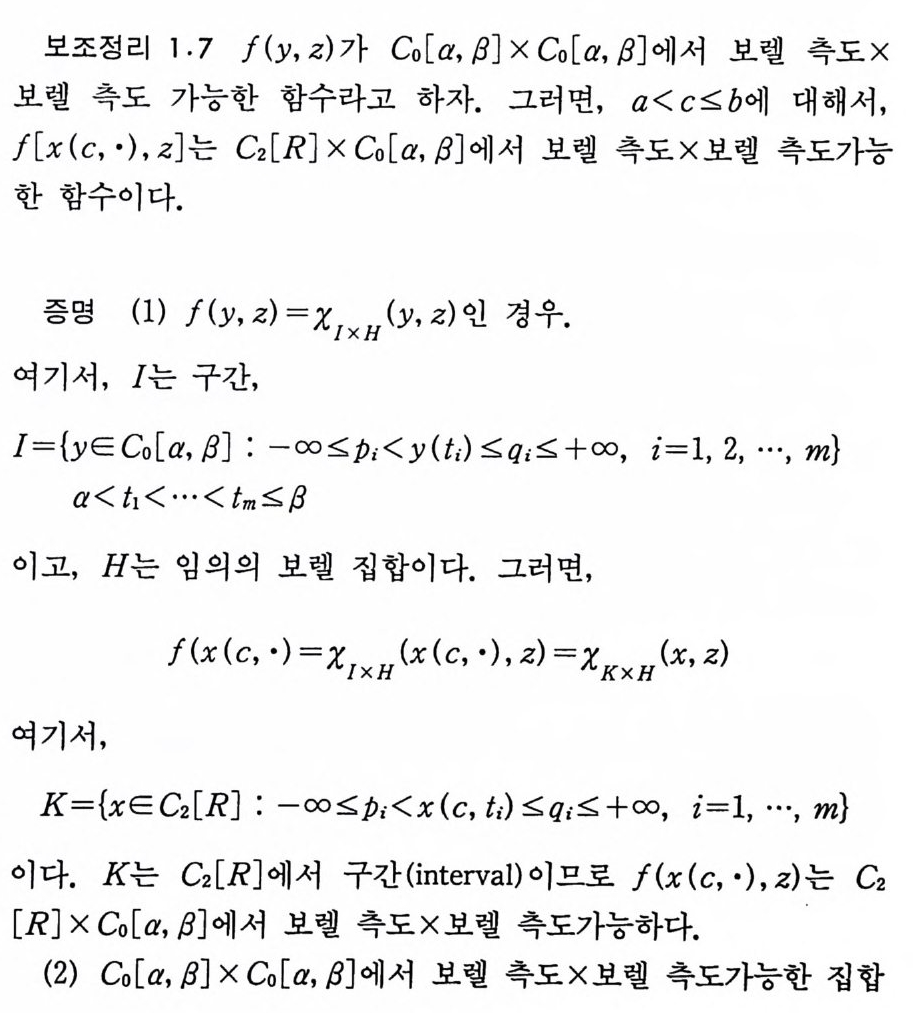

시간이 0 일 때 원점에서 출발한 브라운 입자가 시간이 t일 때

시간이 0 일 때 원점에서 출발한 브라운 입자가 시간이 t일 때

1909 년 프랑스의 물리 학자 페 랭 (Je an Perrin ) 은 〈브라운 입 자의 궤적은 접선을 갖지 않는다〉는 사실을 관찰하고 바이에르스트라 스 (We i ers t rass) 의 〈모든 점에서 연속이고 어떤 점에서도 미분 가능하지 않는 곡선〉에 관해서 언급했다. 이 사실은 나중에 위너 정리 〈거의 모든 위너 곡선은 거의 모든 점에서 미분 가능하지 않다〉를 얻는 데 기여하게 된다. 페랭은 브라운 운동에 관한 연 구의 공로를 인정받아 1926 년에 노벨상을 받았다.

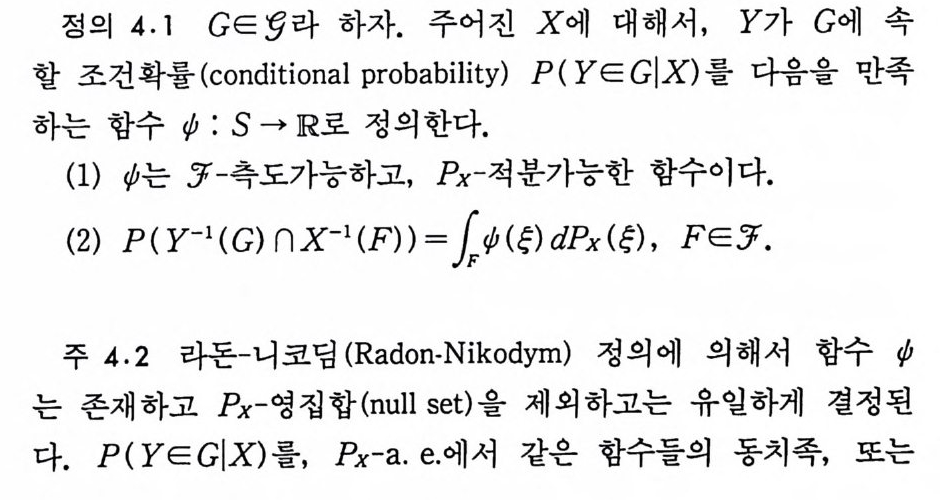

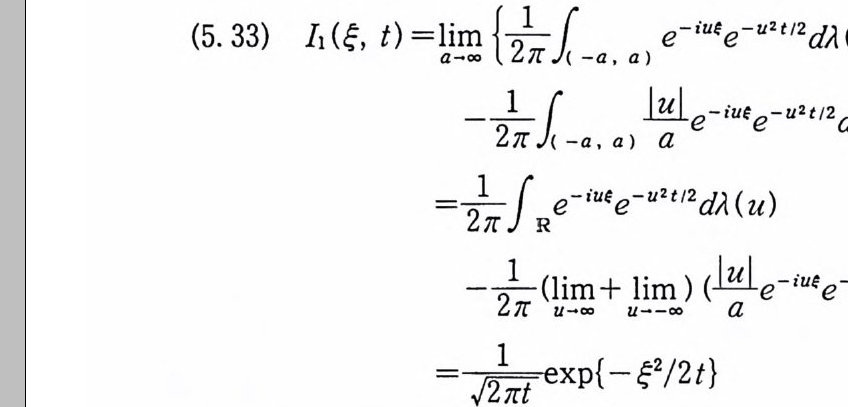

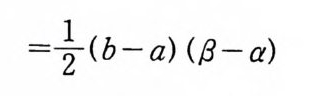

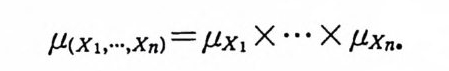

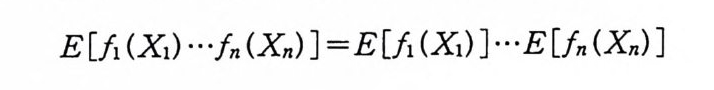

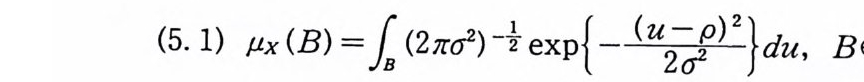

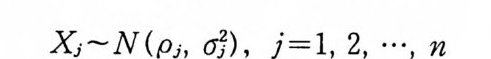

1923 년 위너 (Nobert W i ener) 는 아인슈타인과는 다론 방법으로 공식 (3) 을 얻었다. 그는 공식 (3) 을 얻기 위해서 중심 극한 정 리 (centr a l lim i t the orem) 와 비 교적 기 본적 인 물리 학 이 론을 사용 하였다. 브라운 운동에 대한 수학적 모델을 단순하게 만들기 위해서 브 라운 입자가 한 방향으로만 움직인다고 가정하자. 또한 공식 (3) 에서 확산 계수를 정규화하기 위해서 2D=l 로 놓고, 입방체 E 를 구간 [a, /3)로 택한다. 그러면 시간이 0 일 때, 원점에서 출 발한 브라운 입자가 시간이 t일 때 구간 [a, /3) 안에 있을 확률 울 P 라 하면, 공식 (3) 은

아인슈타인 공식 (3) 을 출발점으로 해서 얻은 공식 (5) 를 사용 하여 위너는 함수 공간에 측도를 도입하고(이 공간을 위너 측도 공간이 라고 한다) 르베 그 (Lebesgu e ) 적분 이 론과 같은 매 우 유 용한 위너 적분 이론을 개발했다. 위너 측도는 르베그 측도와 비슷한 성질을 가지지만 한 가지 공통되지 않는 중요한 성질은 평행 변환 불변성(t ransla ti on i nva ri an t)과 척도 변환 불변성 (scale i nvar i an t)이다. 르베그 측도 는 이 성질을 만족하지만 위너 측도는 이 성질을 만족하지 못한 다. 위너 적분은 후에 파인만 적분 연구에 없어서는 안될 결정적 인 역할을 하게 된다.

(4) P=1Pa( 21r t)-七 ex p{군 /2 t }du

(4) P=1Pa( 21r t)-七 ex p{군 /2 t }du

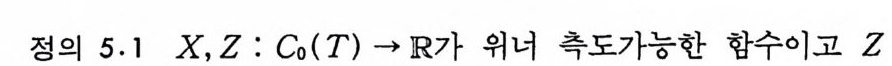

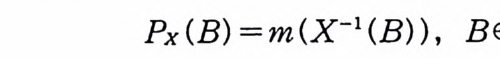

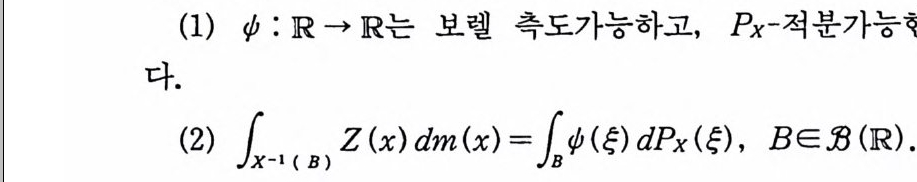

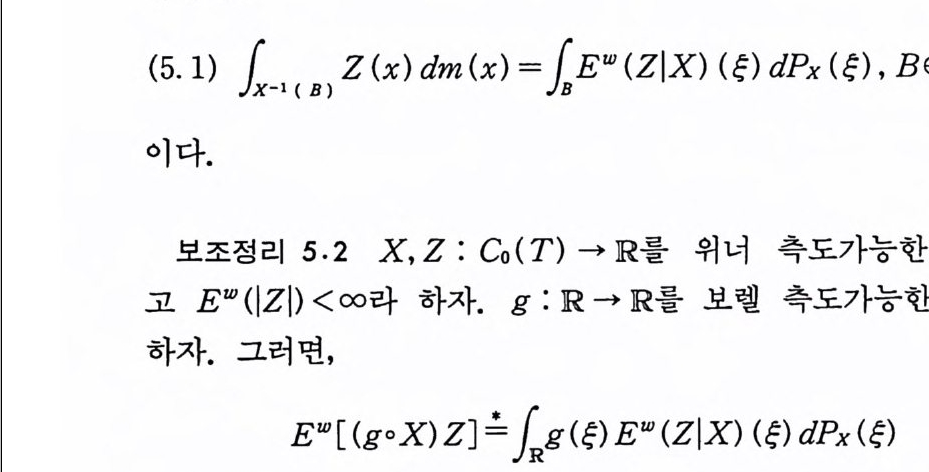

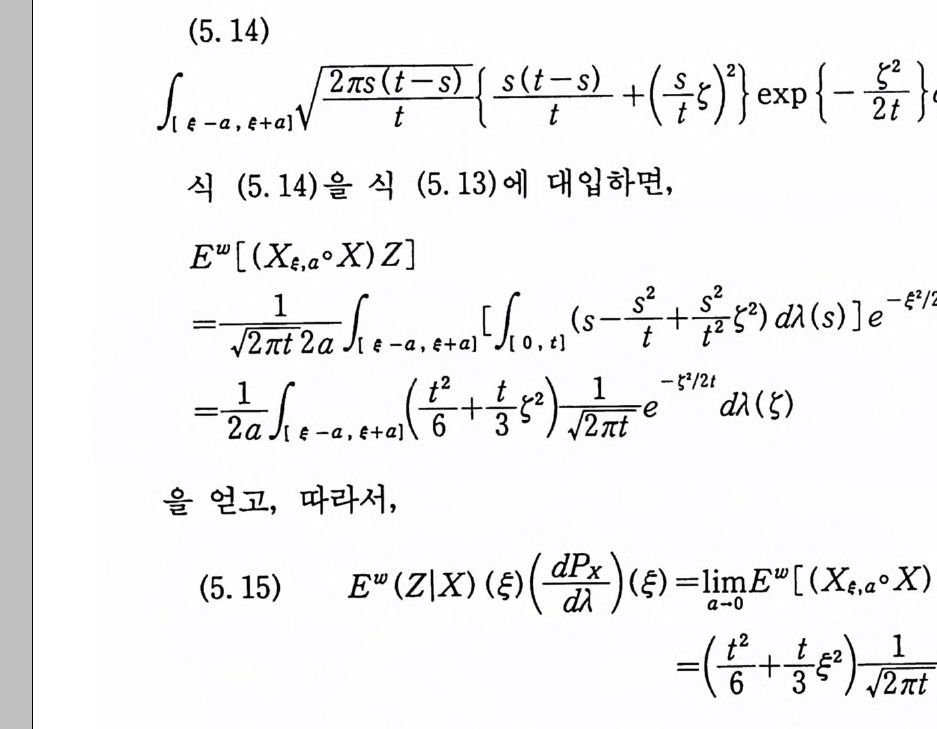

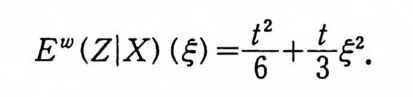

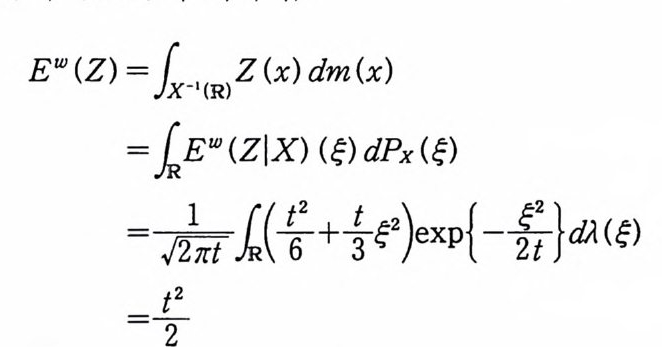

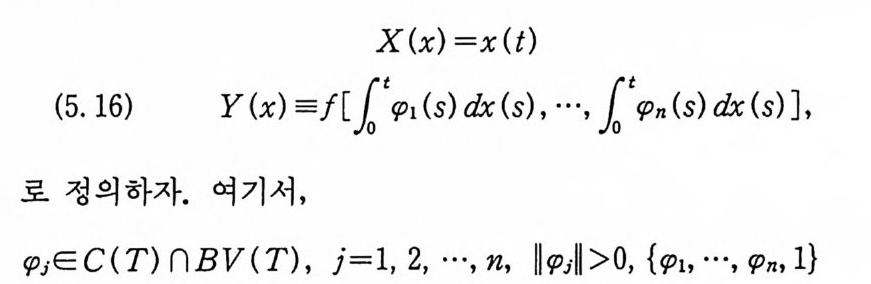

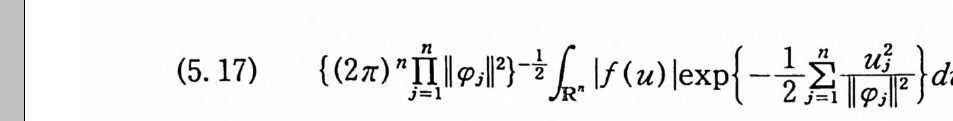

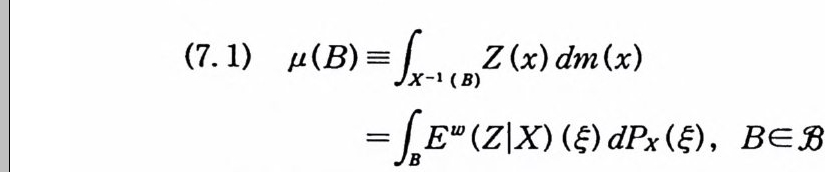

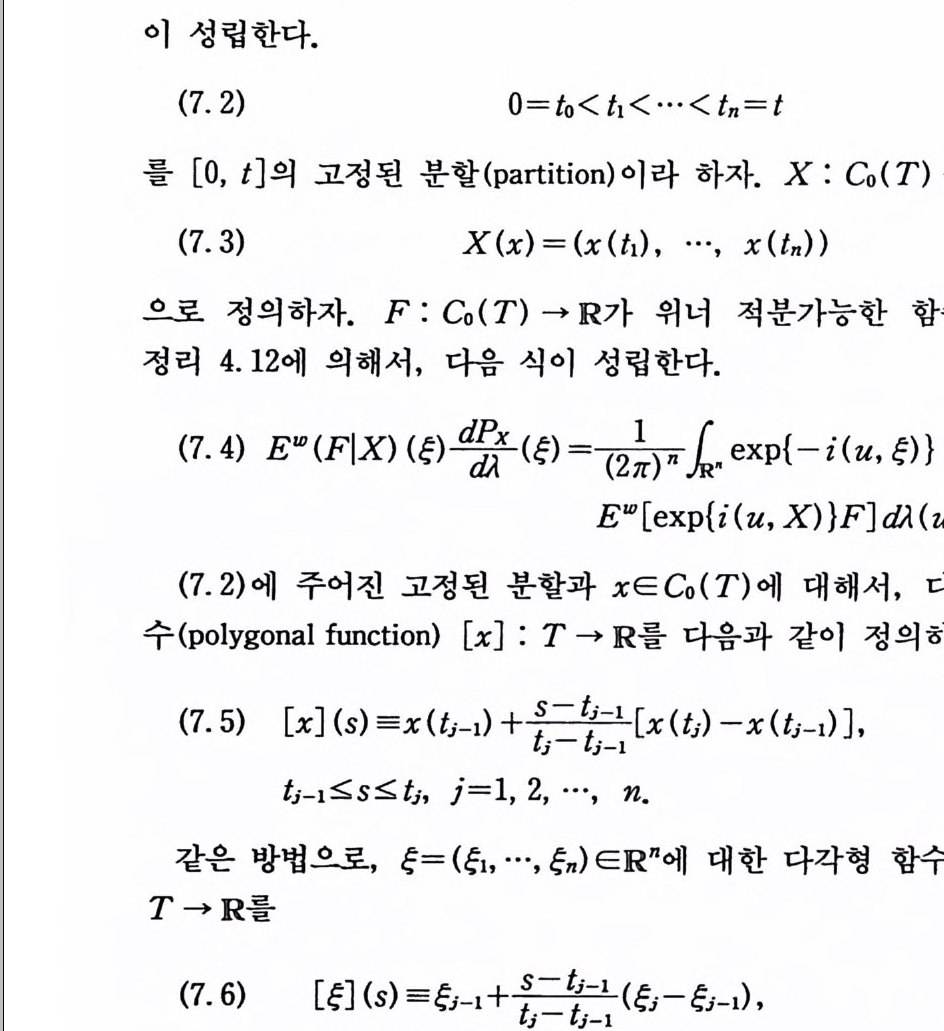

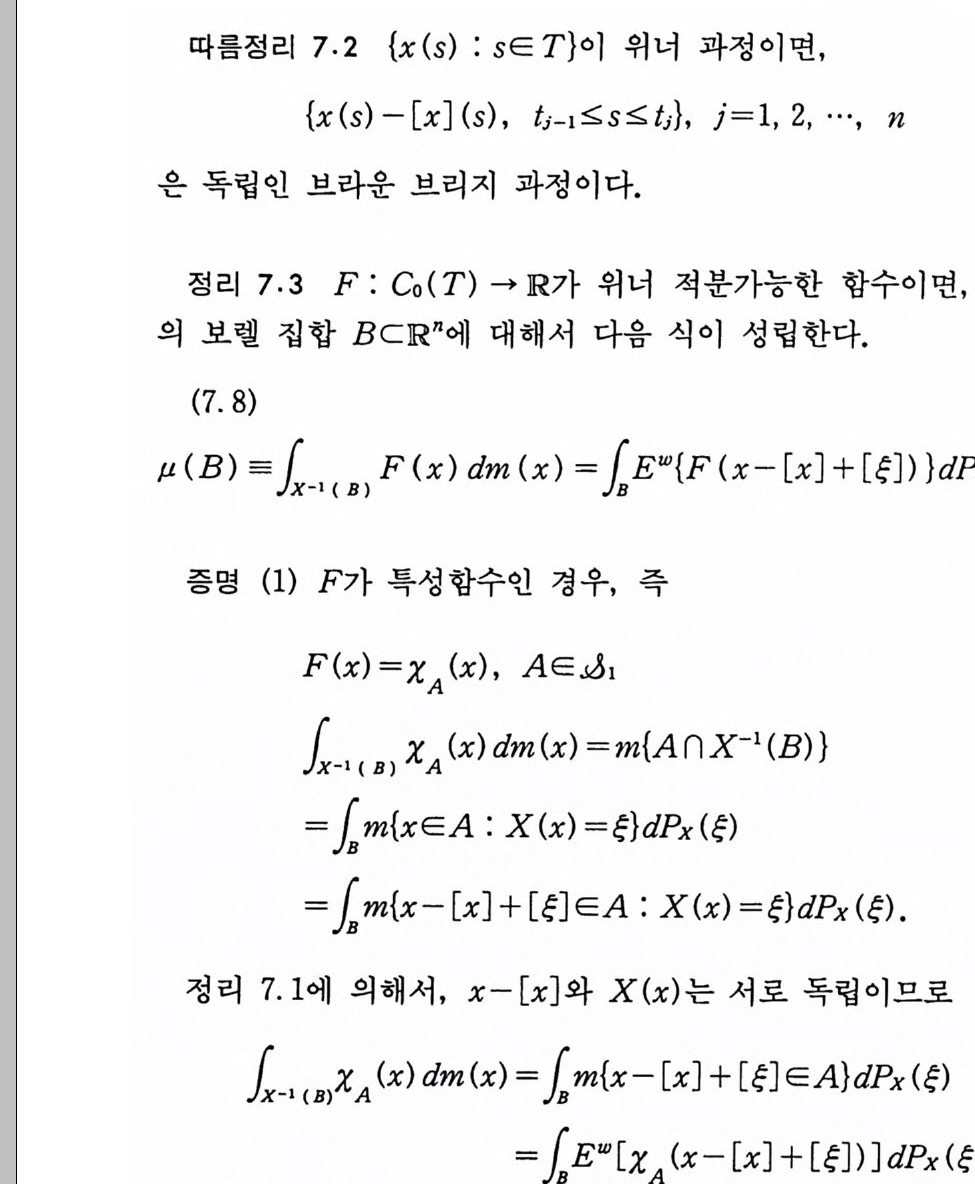

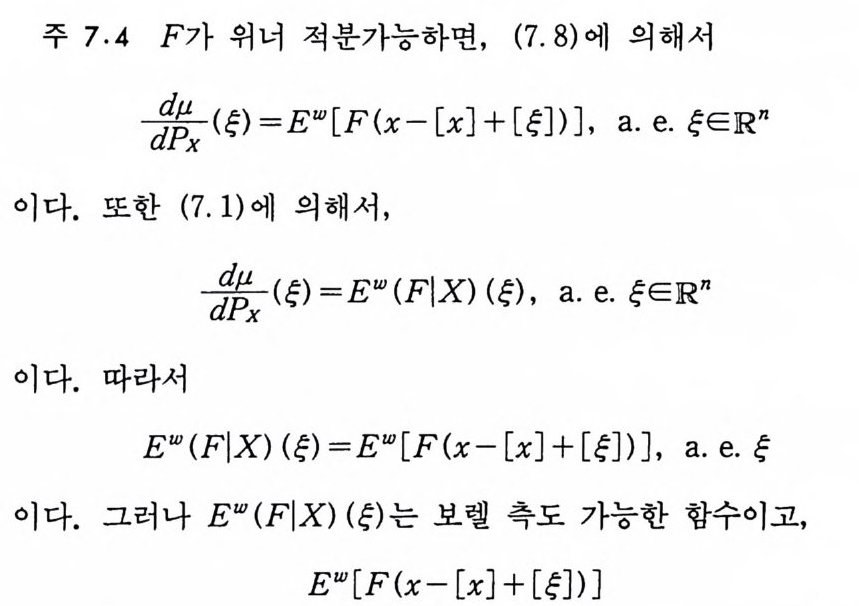

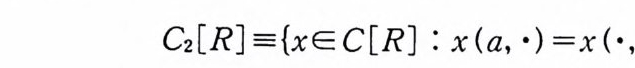

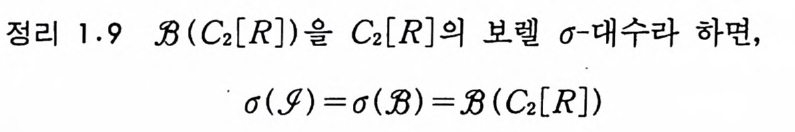

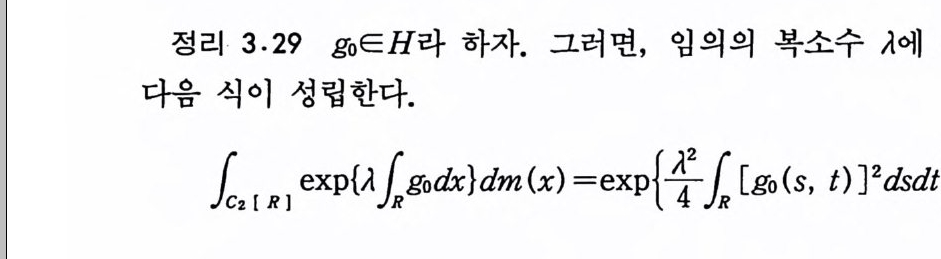

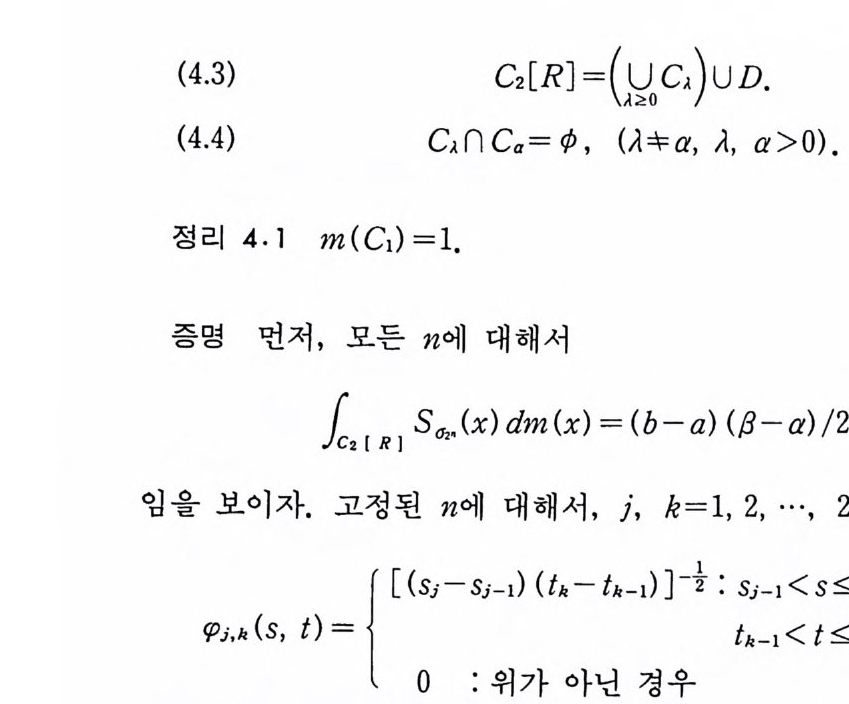

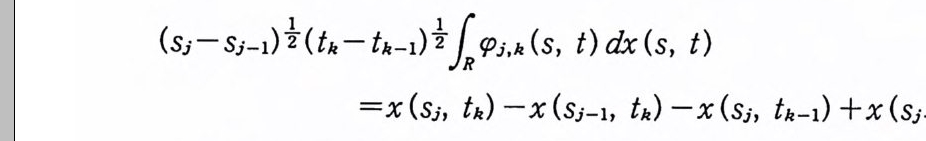

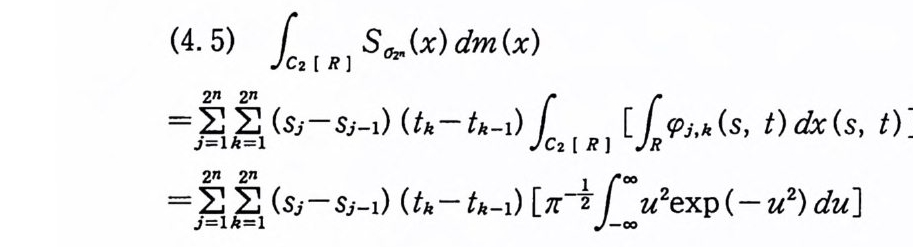

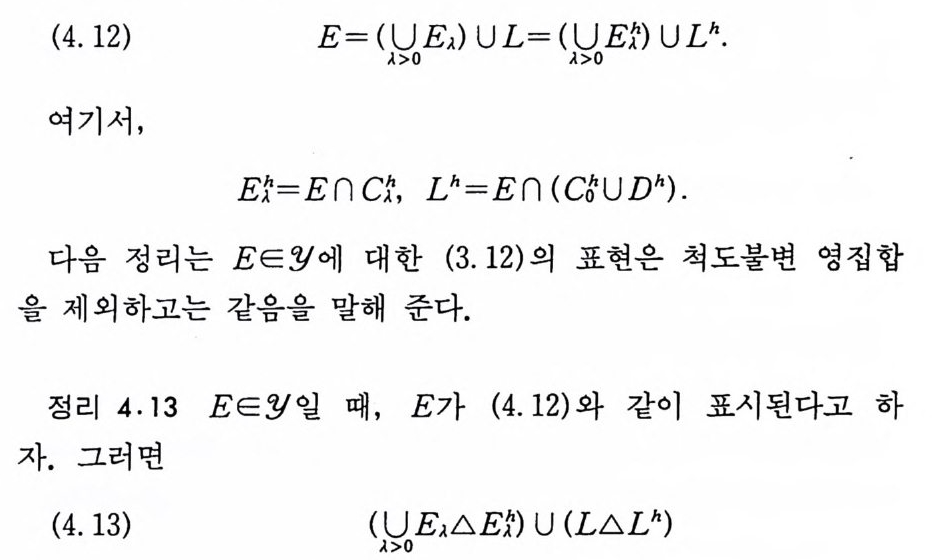

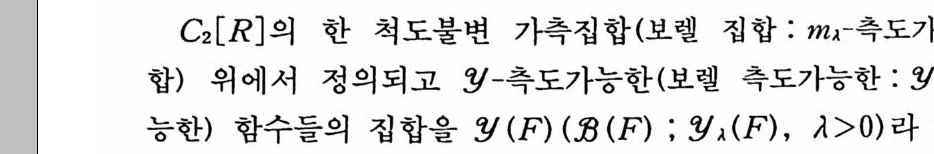

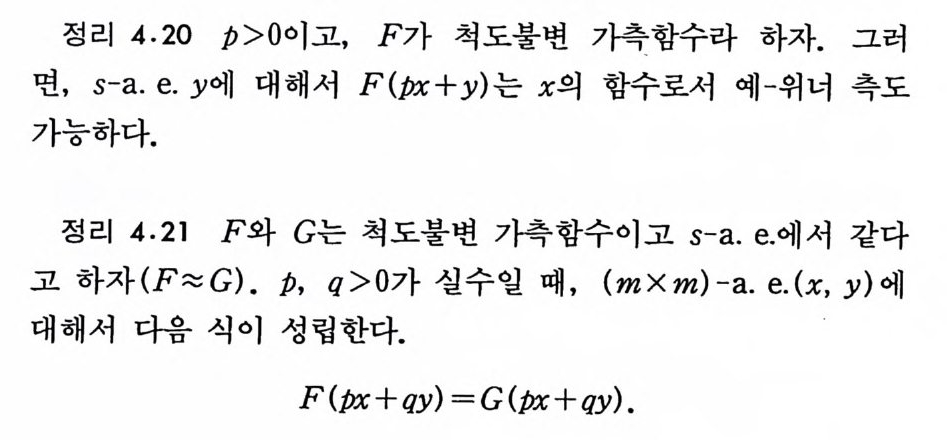

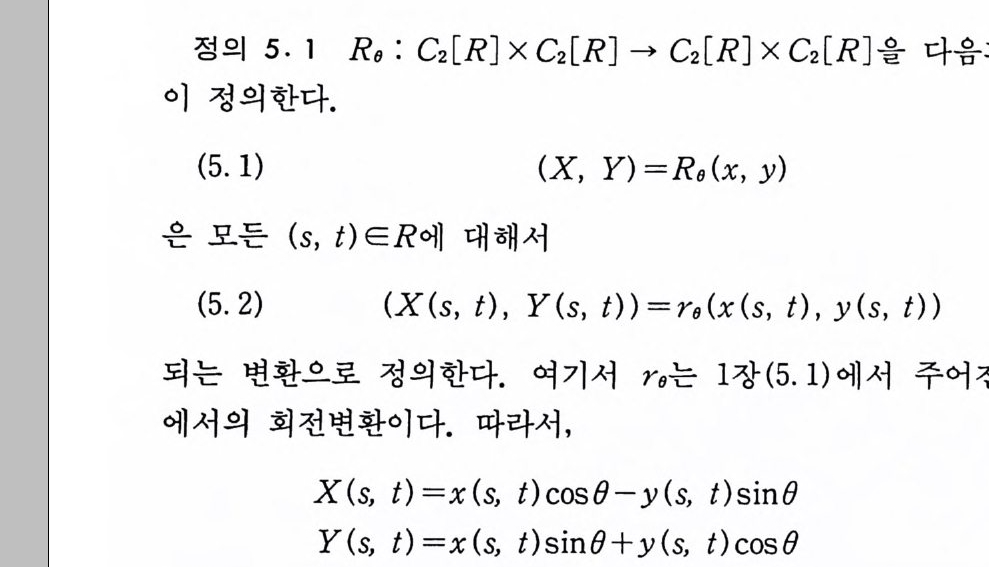

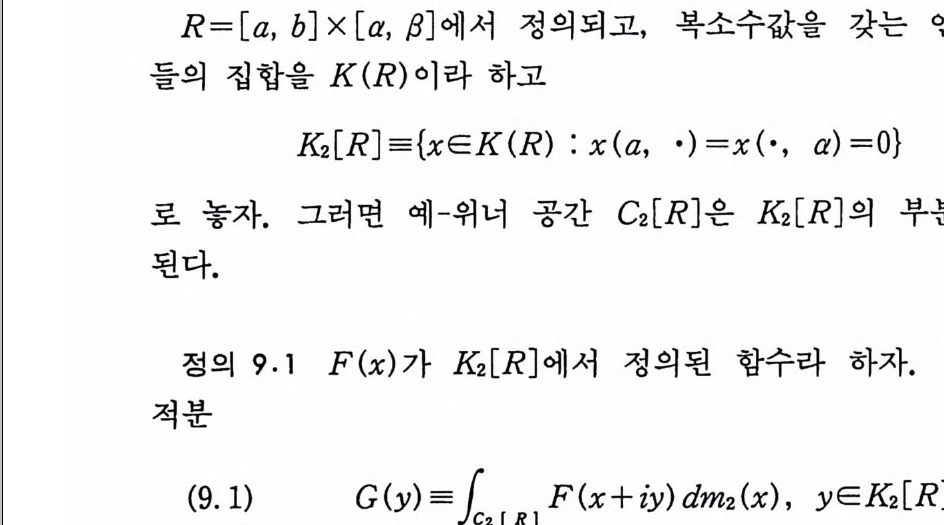

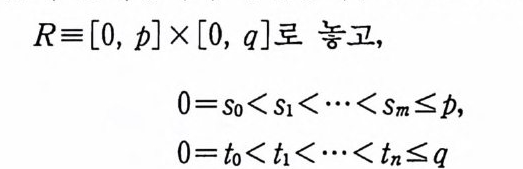

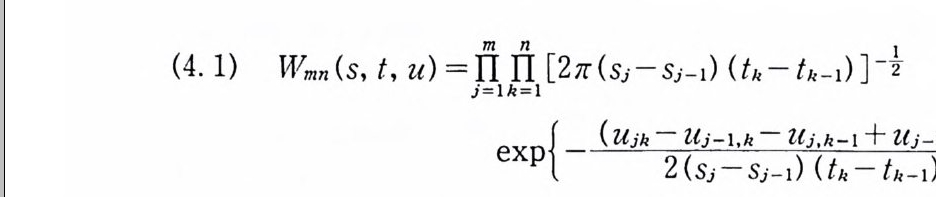

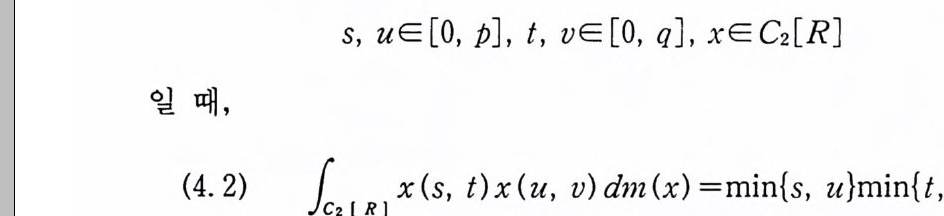

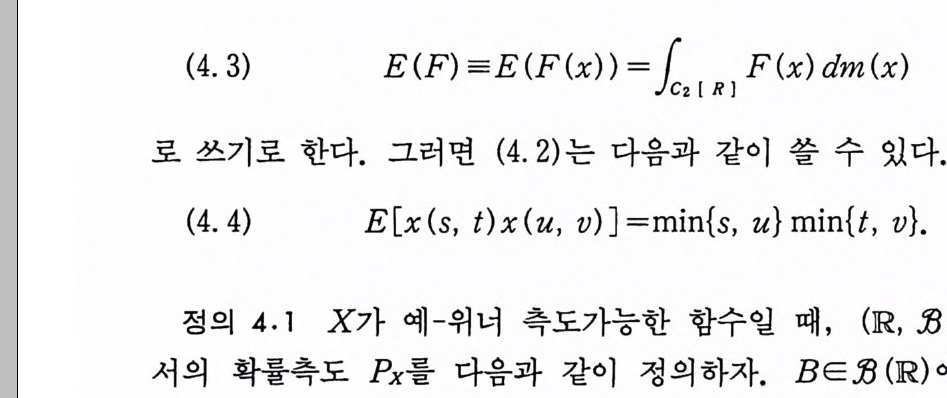

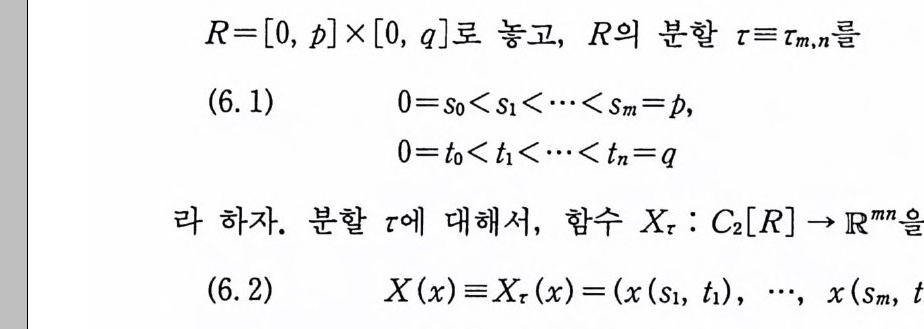

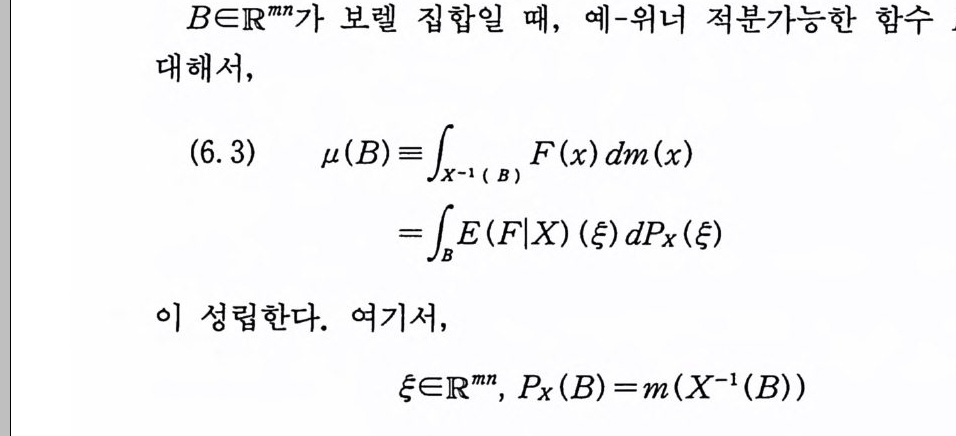

이 책은 5 장으로 구성되었다. 제 1 장에서는 함수 공간에 위너 측도를 도입하고, 위너 적분 공식, 위너 곡선의 미분 불가능성, 척도 불변 가측성을 다루었다. 제 2 장에서는 팰리-위너-지그문드 (Paley -W ien er-Zy gm und) 적 분 을 정 의 하 고, 카 메 룬-마 틴 (Cameron-Marti n) 변환 정리, 푸리에-위너 (Fourie r -W iem er) 변 환 등 위너 적분의 변환 정리를 소개하였다. 제 3 장에서는 강한 극한 정리를 이용하여 확률 적분을 정의하고 브라운 운동 과정에 대한 확률 적분, 가우스 (Gauss) 과정에 대한 확률 적분, 위너 조 건 적분과 이 적분의 변환 정리를 다루었다. 제 4 장에서는 1960 년 예 (Ja mes Yeh) 가 정의한 예-위너 측도 공간에 관한 여러 가지 성질을 소개하였다. 두 변수 함수의 유계 변동과 변환 정리, 척 도 불변 가측성, 회전 변환, 위너 적분과 예-위너 적분 과의 관 계, 일반화된 역측도 정리, 푸리에-예-위너 변환 등이 4 장의 주 요 내용이다. 제 5 장에서는 예-위너 작용소 적분과 예 - 위너 조건 적분을 소개하고, 위너 적분 방정식의 존재 정리와 노이만 (Neuman) 급수, 예-위너 조건 적분의 변환 정리, 벡터 함수에 대한 예-위너 조건 적분 등을 다루었다. 이 책의 내용은 그 동안 이 분야에서 선구적인 역할을 해온 미 네 소타 대 학의 카메 룬 (Cameron) 교수와 스타빅 (St or vic k ) 교수, 네브라스카 대학의 존슨(J ohnson) 교수와 스코그 (Skou g) 교수, 마이애미 대학의 박철 교수, 캘리포니아 대학의 예 (Yeh) 교수 등과 필자의 연구 업적을 중심으로, 필자가 연세대학교 대학원에 서 강의한 내용을 바탕으로 했으며, 필자가 강의를 받았던 존슨 교수의 강의 노트도 많이 참조하였다. 매주 월요일에 열리고 있 는 연세대학교 수학과의 적분론 세미나는 이 책의 내용을 충실하 게 하는 데 많은 도움을 주었다. 이 책을 집필하는 동안 많은 분들의 도움울 받았다. 특히 필자

가 적분론을 전공할 수 있도록 이끌어 주고 격려와 조언을 해준 네브라스카 대학의 존슨 교수과 스코그 교수, 자료 제공과 연구 시설을 이용할 수 있도록 배려해 준 나고야 대학의 히다(飛田武 幸 ) 교수, 논저의 구상과 집필 과정에서 내용을 검토하고 자료를 보완하는 데 많은 도움을 준 적분론 세미나 팀 (건국대의 안재문, 한양대의 장주섭, 한남대의 류근식, 전북대의 박연희, 연세대의 유일, 대립대의 홍결표, 건양대의 최기성, 대전대의 김봉전, 대 헌대의 유승철 교수, 김정규, 고정원, 김영식, 임정아, 김선경, 김병수, 박정희 박사, 그리고 박사과정의 조동현, 송특섭, 임만 규 선생)에게 감사드린다. 끝으로 이 책을 집필할 수 있도록 기 회를 준 대우재단과 이 책의 출판을 맡아 준 민음사에 감사를 드 린다. 1998 년 7 월 장건수

차례

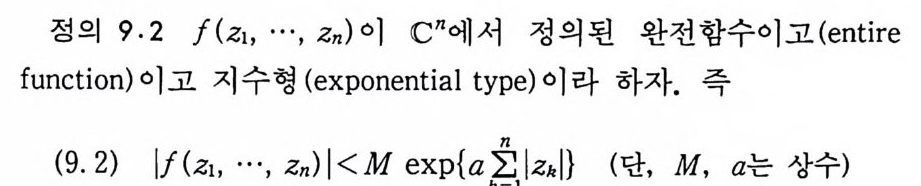

책머리에•5제1장 위너 측도와 위너 적분------------131 위너 측도공간•132 위너 적분•413 위너 적분의 미분 불가능성•564 척도불변 가측집합•665 회전변환•856 척도불변 가측함수•957 콜모고로프 정리•1018 위너 측도의 존재성:넬슨의 증명•1219 위너 측도가능한 집합의 확률계산•136제2장 위너 적분의 변환정리--------------1471 카메룬-마틴 변환정리•1472 팰리-위너-지그문드 적분•1663 위너 공간의 이동•1884 완비정규 직교집합•2055 푸리에-위너 변환•2266 위너 적분의 부등식과 극한정리•263제3장 확률적분과 위너 조건적분-------------269

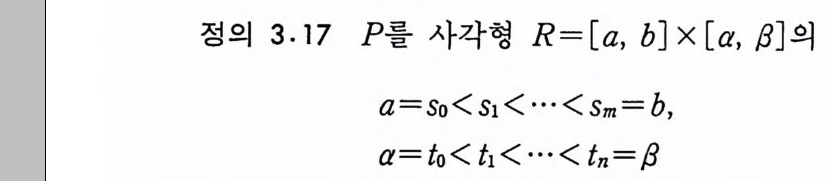

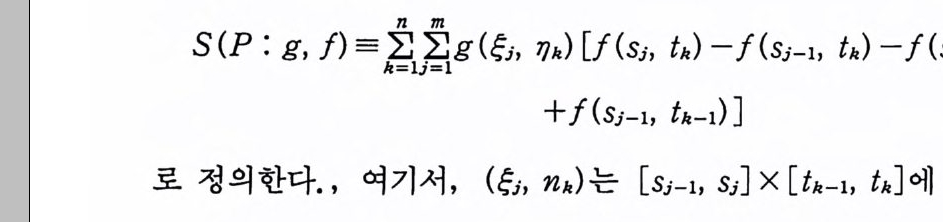

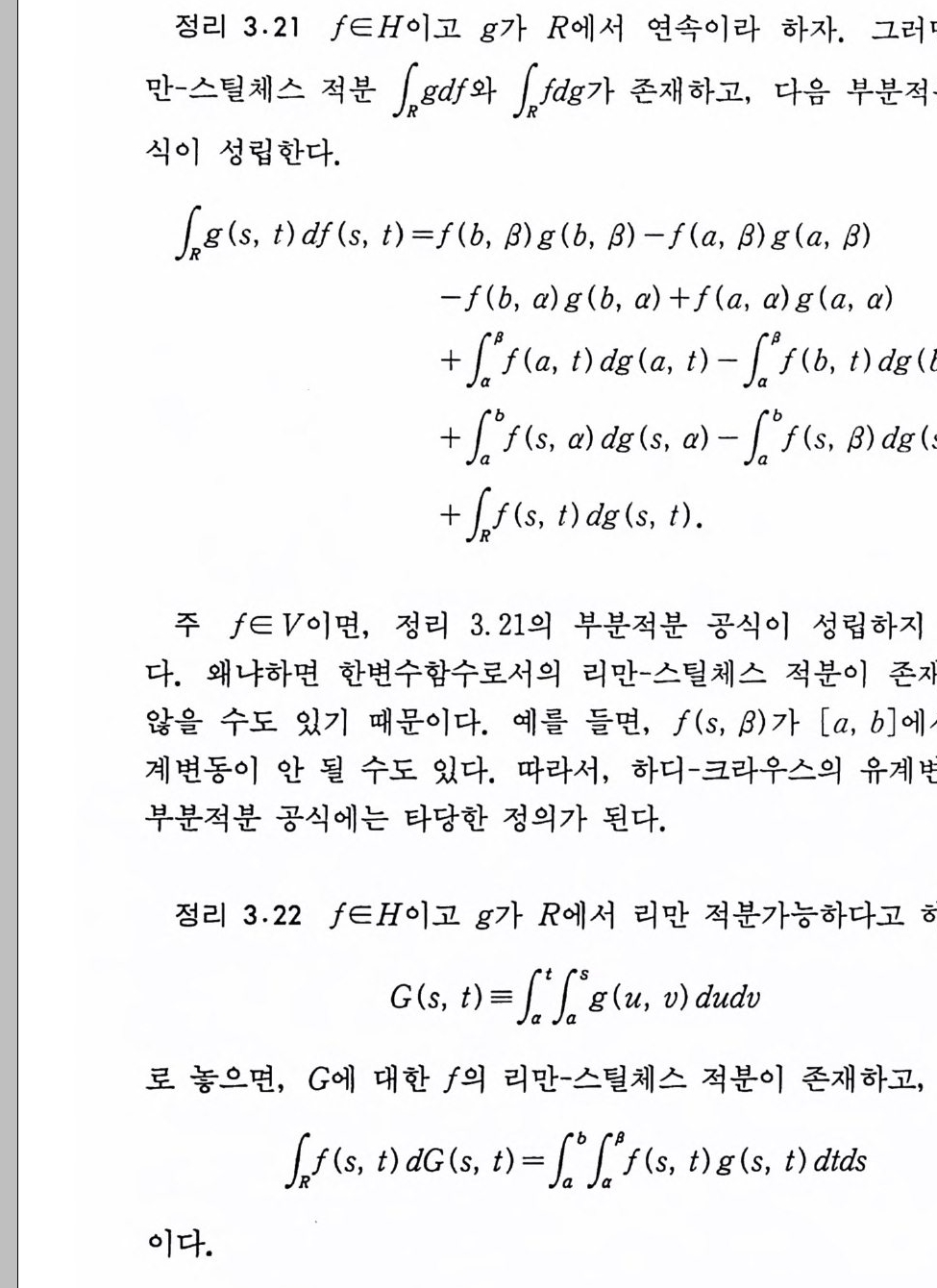

1 강한 극한정리•2702 브라운 운동과정에 대한 확률적분•2843 가우스 과정에 대한 확률적분•2964 조건기대값•3095 위너 조건적분•3216 위너 조건적분의 변환정리•3407 위너 조건적분 공식•351제4장 예-위너 측도와 예-위너 적분------------3591 예-위너 측도공간•3592 예-위너 적분•3663 두변수함수의 유계변동과 변환정리•3714 척도불변 가측성•3855 회전변환•3986 두변수함수의 팰리-위너-지그문드 적분•4077 위너 적분과 예-위너 적분의 관계•4158 일반화된 역측도정리•4399 푸리에-예-위너 변환•446제5장 위너 작용소적분과 예-위너 조건적분----------------455

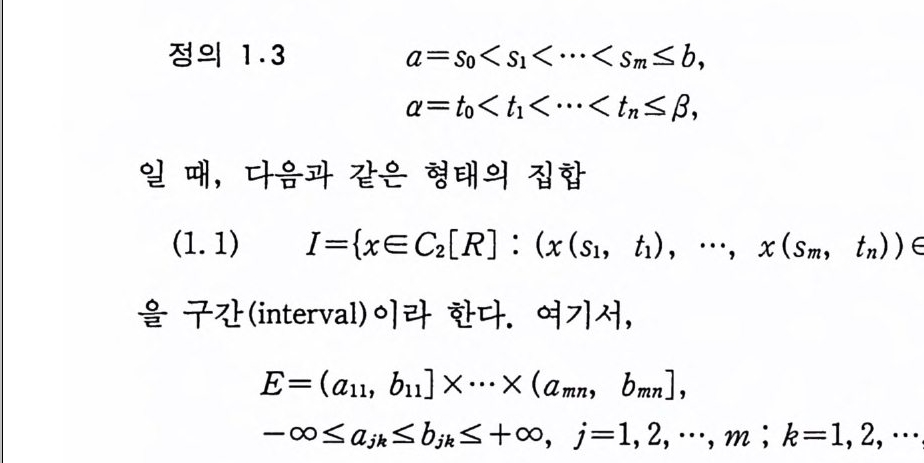

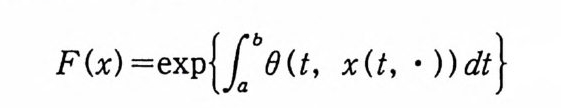

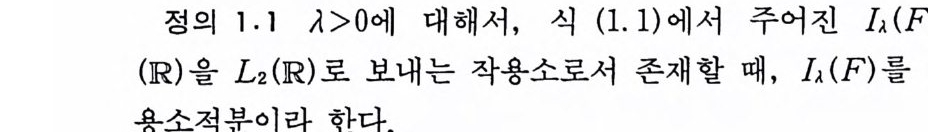

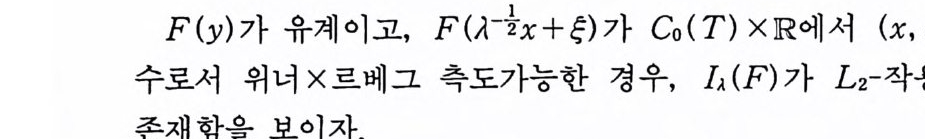

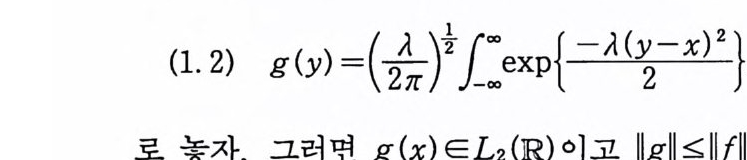

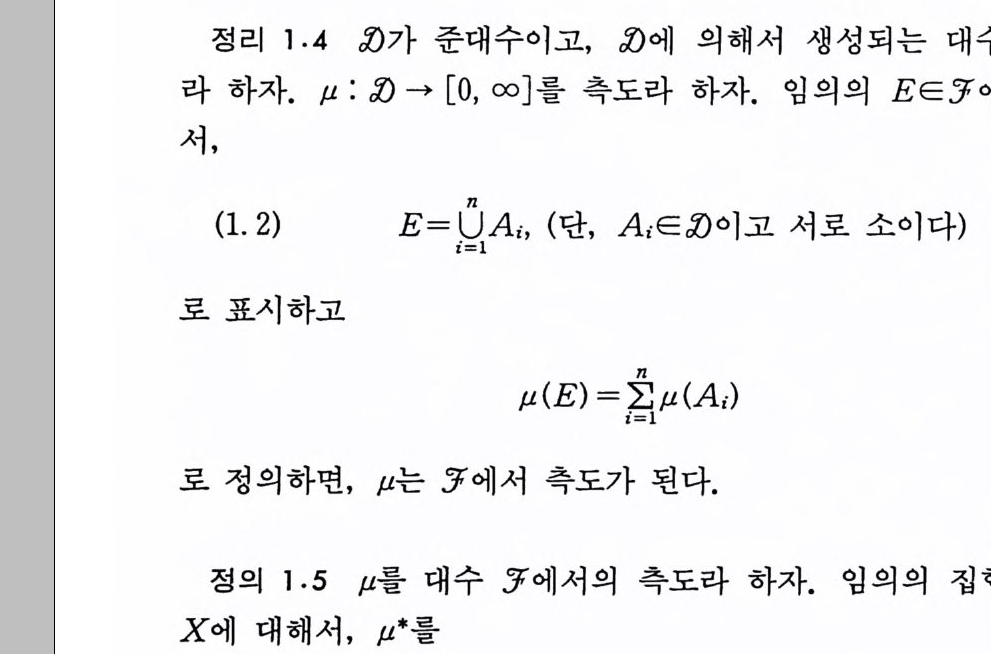

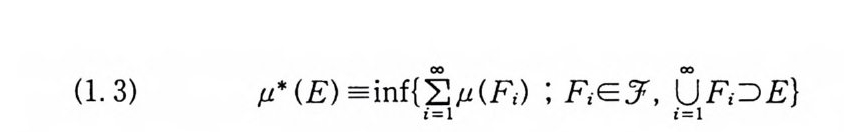

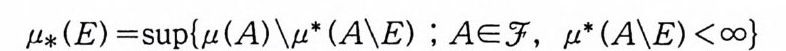

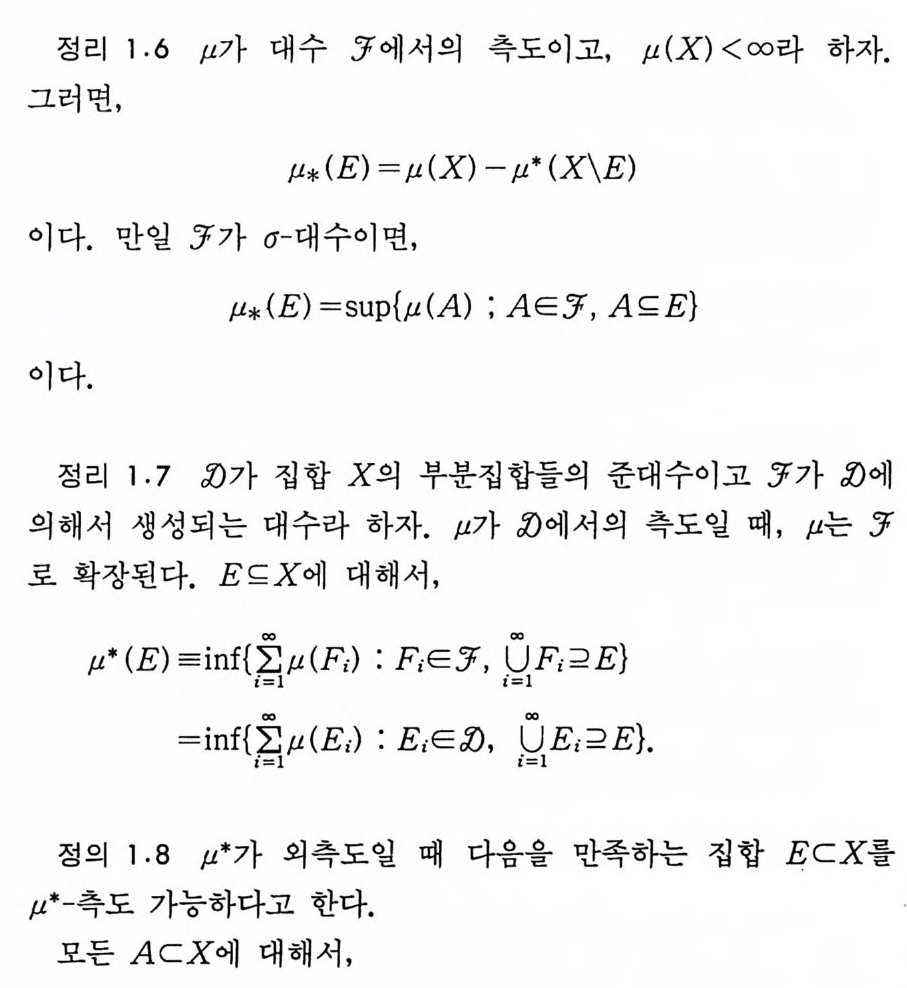

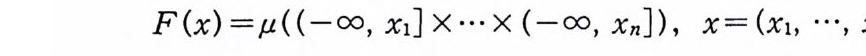

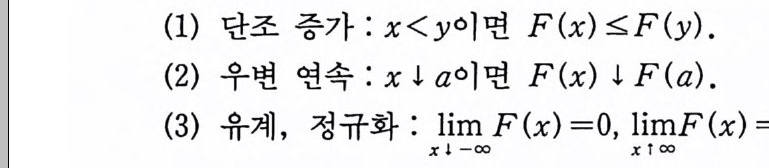

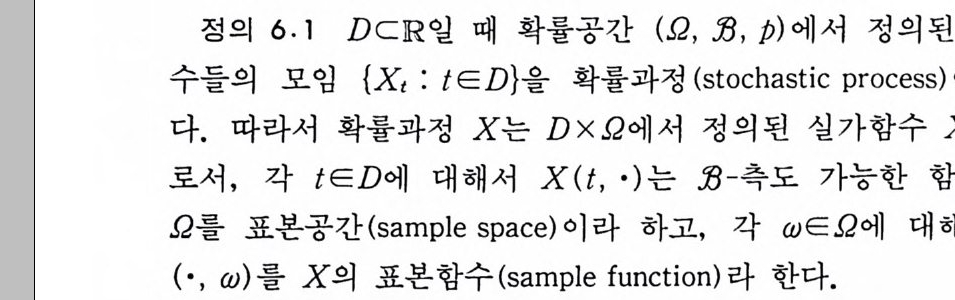

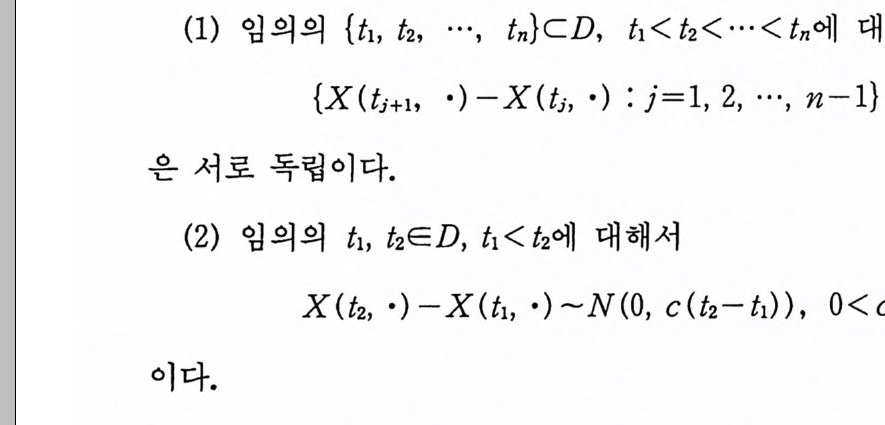

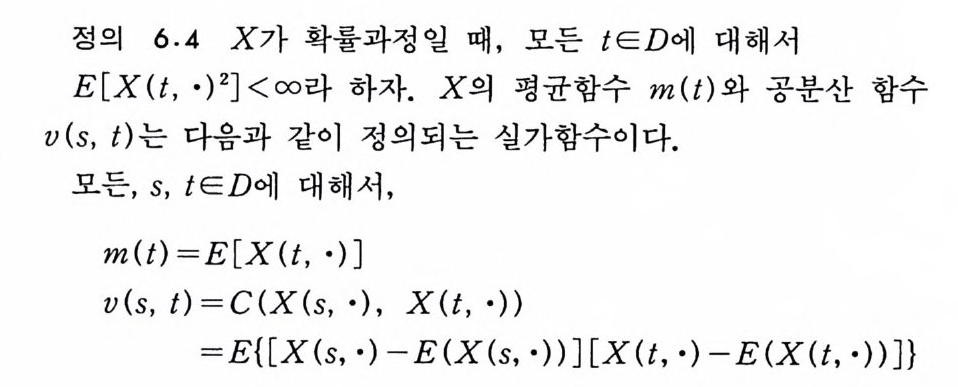

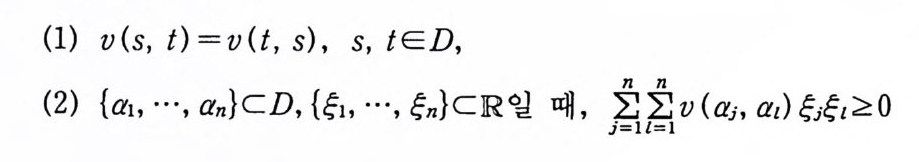

1 위너 작용소적분•4552 위너 적분방정식의 존재정리•4643 위너 적분방정식의 노이만 급수•4774 예-위너 조건적분•4875 예-위너 조건적분의 변환정리•4986 벡터 함수에 대한 예-위너 조건적분•504부록l 카라데오도리 확장•5212 변수변환정리•5273 적분공식•5284 리츠 볼록정리•5295 확률분포•5316 확률과정•538도움말•541참고문헌•545찾아보기•561제 1 장 위너 측도와 위너 적분 함수 공간에 측도를 도입한 위너 측도공간을 소개하고 위너 적 분을 르베그 적분으로 표시하는 위너 적분공식을 유도한다. 르베 그 측도와는 달리 척도불변성이 보장되지 않는 위너 측도에 대해 서 척도불변 가측집합과 척도불변 가측함수를 정의하고 위너 적 공간에서 회전변환에 관한 정리를 얻는다. 콜꾸,,쿠立의 정리를 사용해서 위너 측도의 가산가법 가능성을 증명하고 위너 측도의 존재성에 관한 넬슨의 증명을 소개한다. 1 위너 측도공간 함수 공간에 위너 측도를 도입하고 위너 측도와 르베그 (Lebesgu e) 측도 사이의 관계를 알아본다. 위너 측도가 르베그 측도와 같은 성질을 갖는다면 이상적인 측도가 되겠지만, 르베그 측도에 서 성 립 하는 평 행 변환불변 (tra nslati on inv aria n t) 이 위 너 측

도에서는 성립하지 않는다.

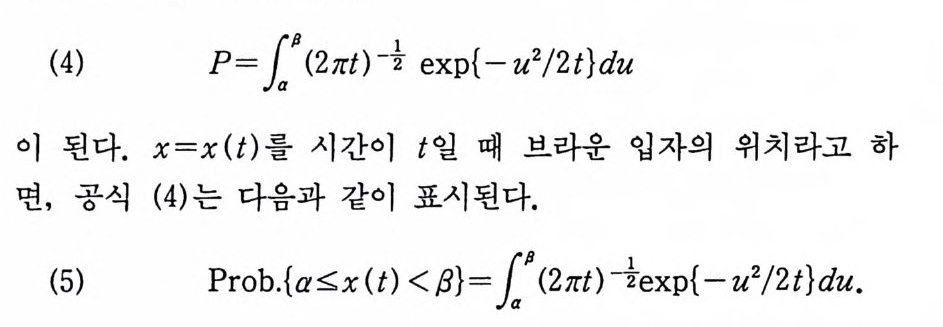

정의 1.1 C[a, l 기를 구간 [a, b ] 에서 연속인 실가함수 (real

정의 1.1 C[a, l 기를 구간 [a, b ] 에서 연속인 실가함수 (real

주 바이 에 르스트라스의 근사정 리 (Weie r str a ss app r oxim ati on t heorem) 에 의해서 (C(T), I| 내)는 가분 바나하 공간 (se p arable Banach s p ace) 이다. Co(T) 는 C(T) 의 폐부분공간 (closed sub- s p ace) 이고, 또한 가분 바나하 공간이 된다. 정의 1.3 X가 위상공간일 때, X 의 모든 개부분집합 (o p en subse t)에 의해서 생성되는 6- 대수 1J (X) 를 X 의 보렐족 (Borel class) 또는 보렐 a- 대 수 (Borel a-alge bra) 라 한다. 보렐 a- 대 수 위에서의 측도를 보렐 측도 (Borel measure) 라 한다.

우리가 관심을 갖는 공간은 위너 공간이고, 이 공간의 보렐 6- 대수 13(C 。 (T)) 위에 다음 성질을 만족하는 측도를 도입하려 고한다. ® 0 보다 크거나 같은 측도이다. ® 가산가법 가능한 (count ab ly addit ive ) 측도이 다. ® 0 보다 크고 유한한 반경 을 갖는 모든 구 (sp h ere) 들의 측도 는 0 보다 크고 유한하다. 이와 같은 측도가 위너 공간에 도입된다면 , 이 측도는 실수에 서의 르베그 측도와 같은 성질을 갖는다. 다만, 르베그 측도와 공유할 수 없는 중요한 성질이 있다. 르베그 측도는 ® 평행변환불변이지만, 위너 측도는 이 성질을 만족하지 못한 다. 그러면, 르베그 측도와 같이 성질 ®~®를 만족하는 측도가 위너 공간에 존재할 수 있는가? 이 질문에 대한 대답은 부정적 이다. 정리 1.4 위너 공간의 보렐 (J-대수 .1J( Co(T)) 위에서 정의 되고, 성질 ®~®롤 만족하는 집합함수 (se t fu nc ti on) 는 존재하 지 않는다. 정리 1. 4 는 직접 증명할 수도 있으나 이 정리를 따름 정리로 얻을 수 있는 좀더 일반적인 정리를 소개하기로 한다.

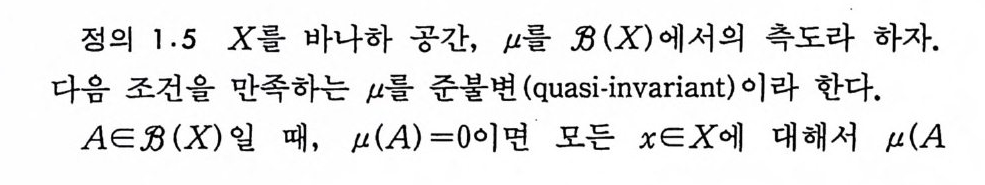

정의 1.s X를 바나하 공간, µ를 .13 (X) 에서의 측도라 하자.

정의 1.s X를 바나하 공간, µ를 .13 (X) 에서의 측도라 하자.

+x)=O 이다.

+x)=O 이다.

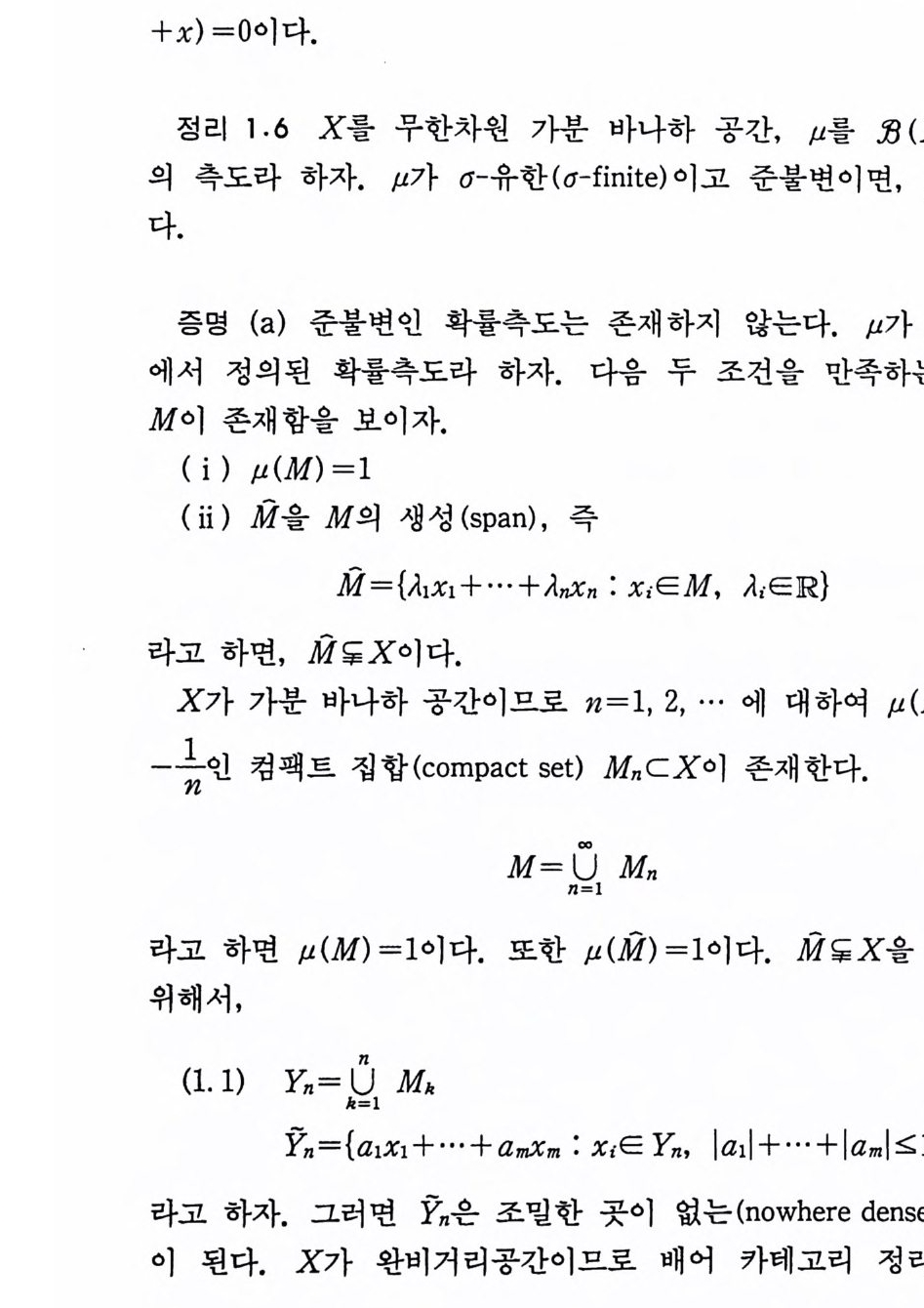

Cate g o ry the orem) 에 의 해 서 ,

Cate g o ry the orem) 에 의 해 서 ,

(1. 3) f(x ) = 타 1( Ek) XE*(x), X 드 X

(1. 3) f(x ) = 타 1( Ek) XE*(x), X 드 X

위의 정리 1. 6 으로부터 다음 따름정리를 얻는다.

따름정리 1.7 J3 (C 。 (T)) 에서 정의된 측도 µ가 평행변환불변 이고 6- 유한이면 µ=0 이다.

주 위의 따름정리의 결과는 조건 ®에 모순되므로 정리 1. 4 가 성립한다.

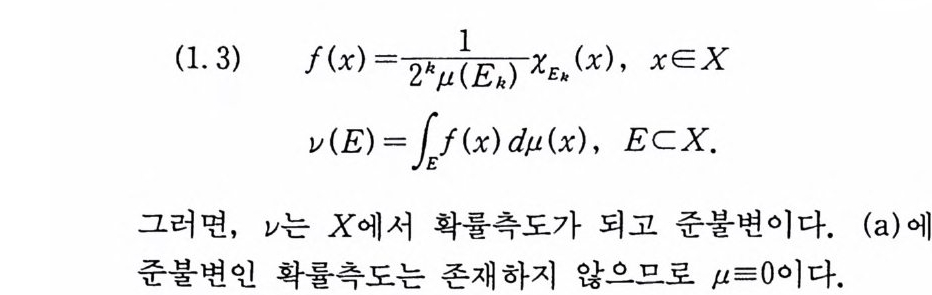

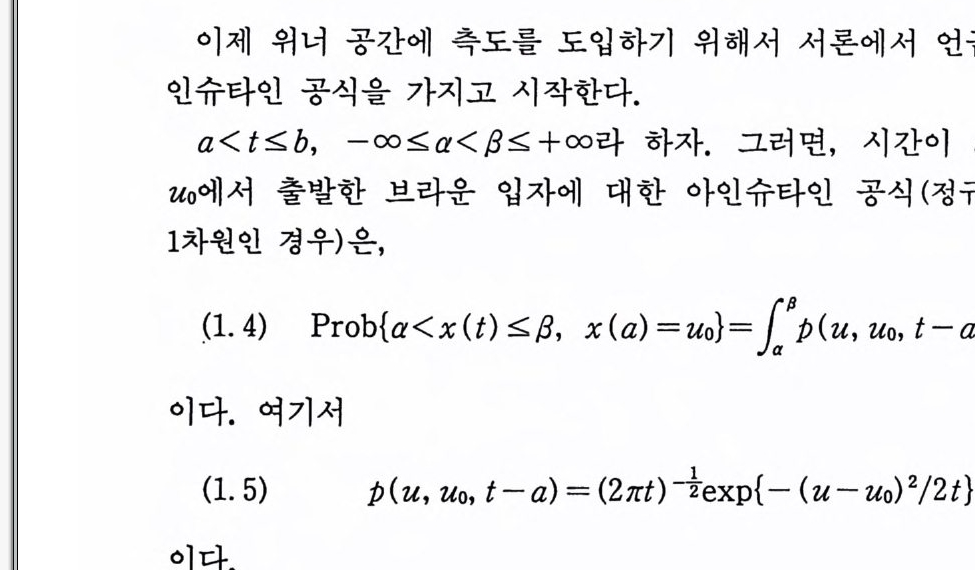

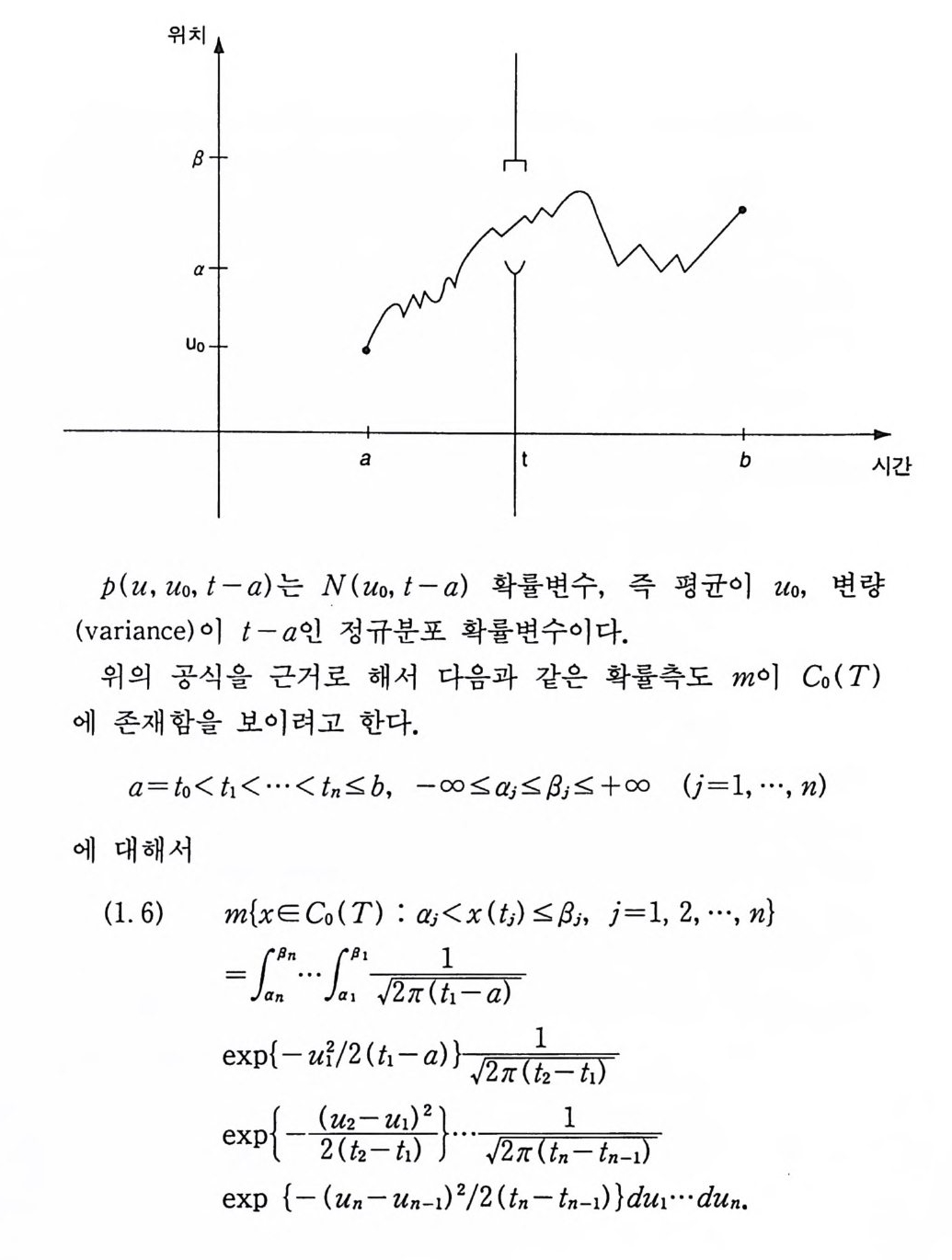

이제 위너 공간에 측도를 도입하기 위해서 서론에서 언급한 아

이제 위너 공간에 측도를 도입하기 위해서 서론에서 언급한 아

위치

위치

위a기치2 4 I /』

위a기치2 4 I /』

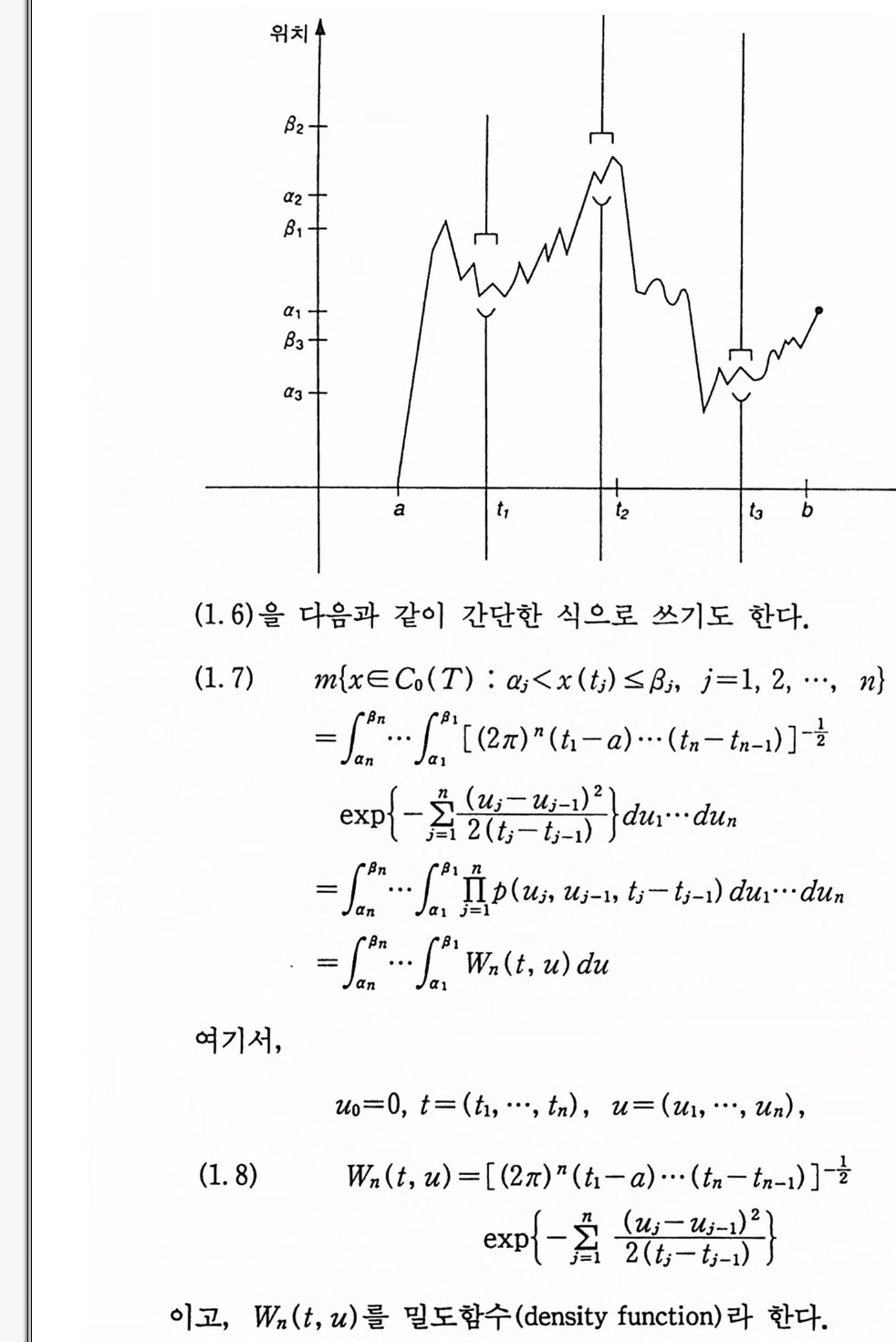

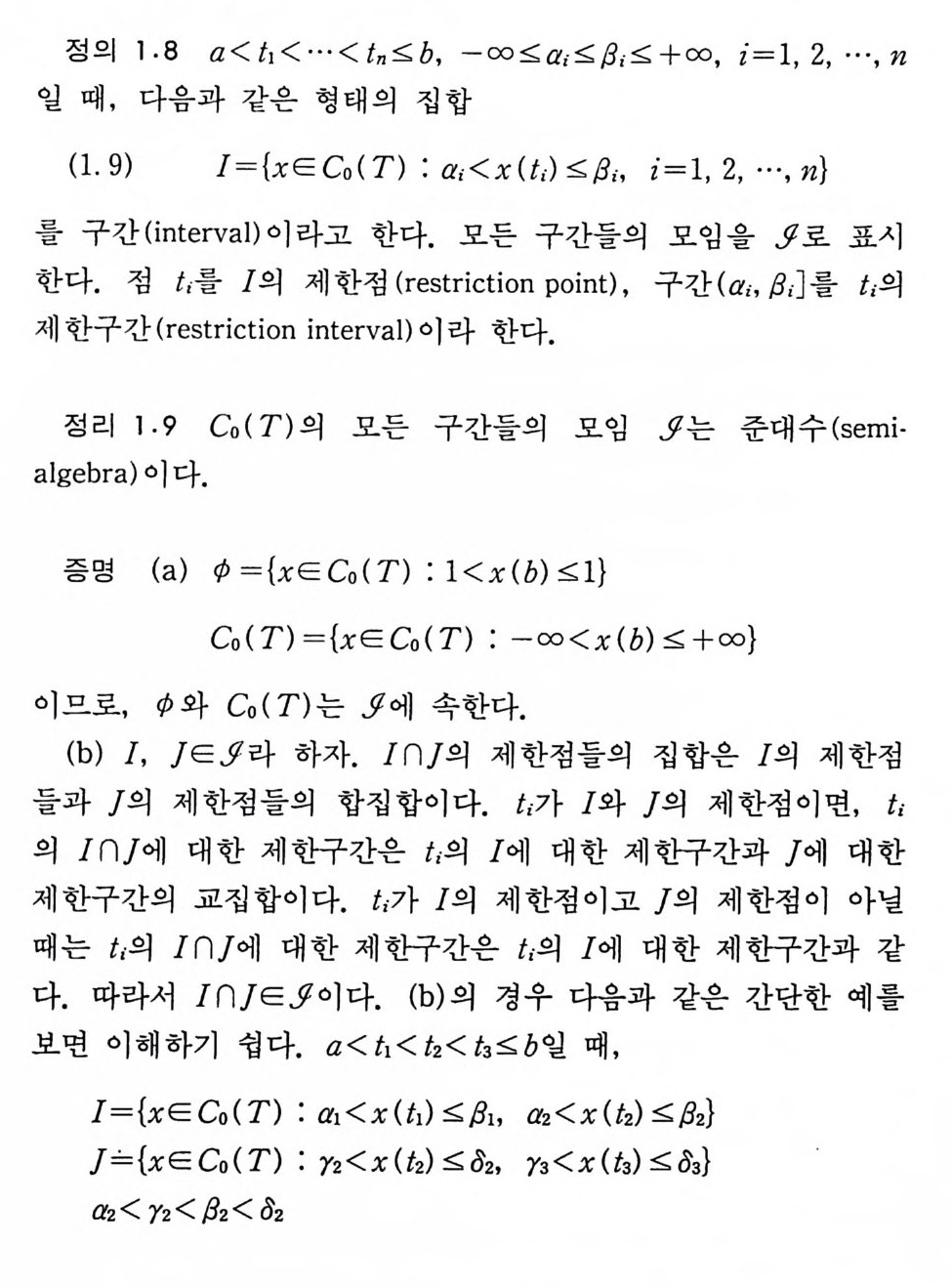

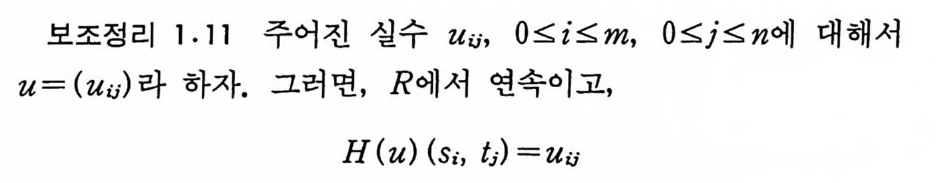

정의 1-8 a

정의 1-8 a

라고 하자. 그러면

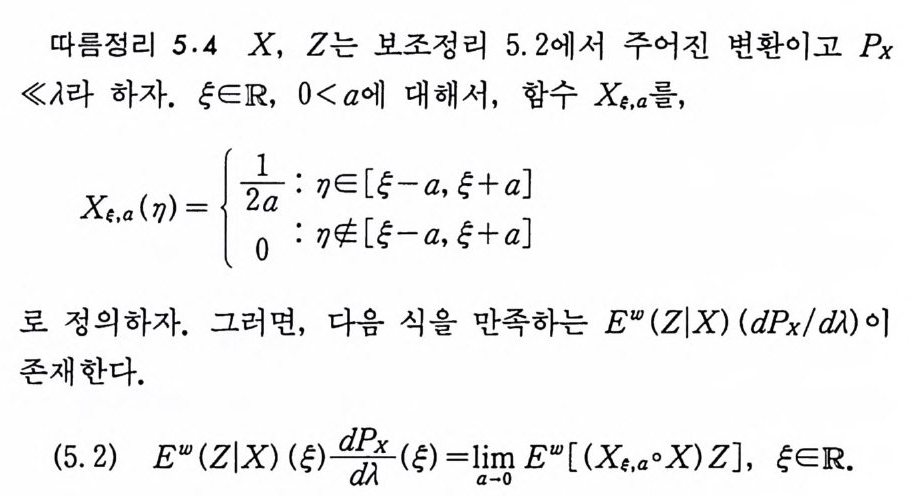

라고 하자. 그러면

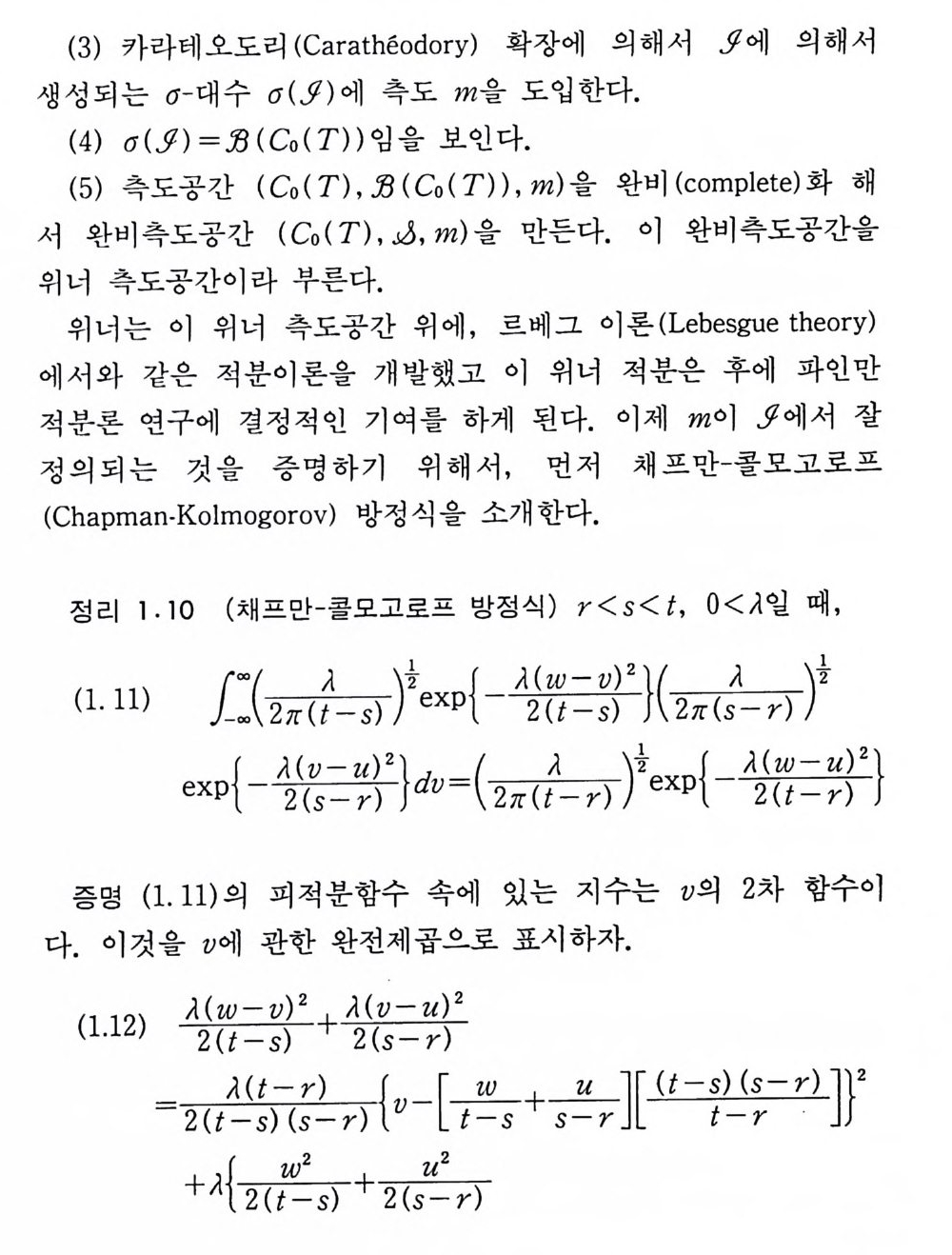

(3) 카라데오도리 (Carath eodory) 확장에 의해서 !J에 의해서

(3) 카라데오도리 (Carath eodory) 확장에 의해서 !J에 의해서

(t ;:t):S r} r) [ t _\ +근 ]2}

(t ;:t):S r} r) [ t _\ +근 ]2}

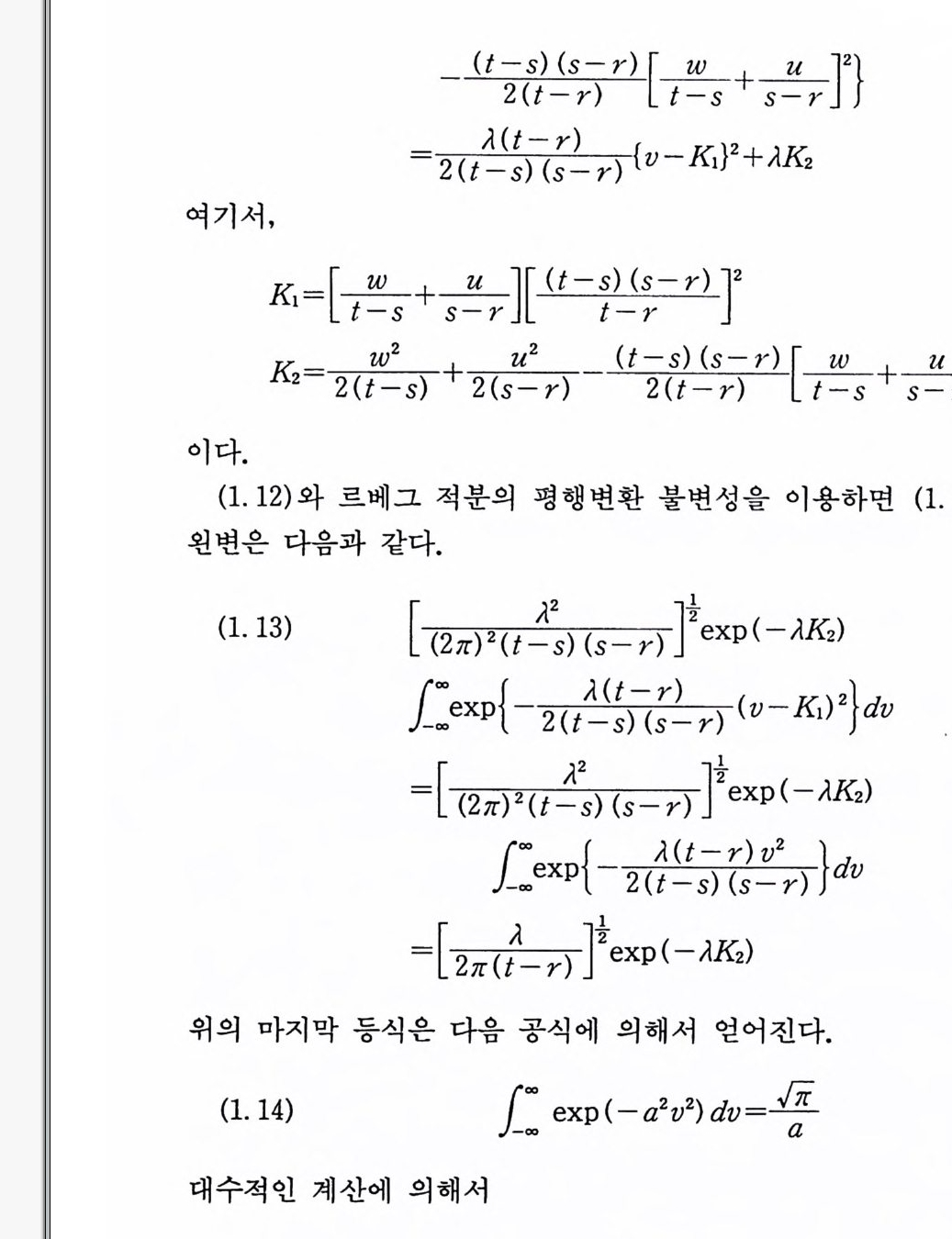

K2= 2(w(t —— u r))2

K2= 2(w(t —— u r))2

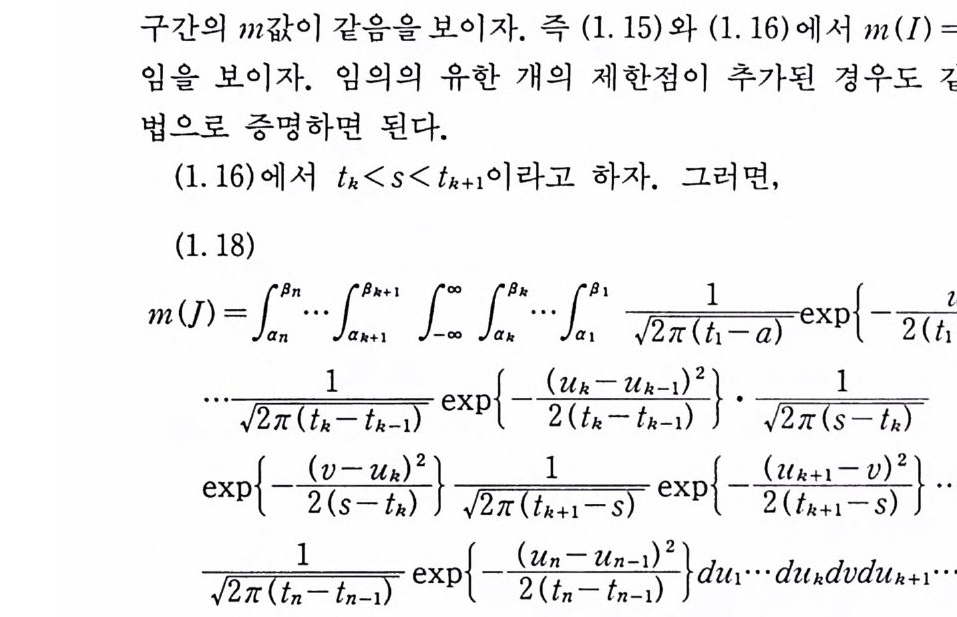

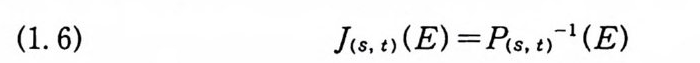

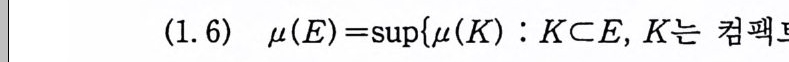

임은 쉽게 보일 수 있으므로 증명은 끝난다. m(/) 를 정의하는 식 (1. 6) 은 I 를 표시하는 식 (1. 9) 에 의해 서 결정된다. 식 (1. 9) 는 물론 tJ, aJ, 8i 에 의해서 결정되는데, I 를 표시하는 방법은 유일하지 않다. 식 (1. 9) 에 tj 이의의 다른 제한점 s 를 추가하고 s 에 대한 제한구간을 무한구간 (-oo, +oo] 으로 택하면 I 에 대한 또다론 표현을 얻을 수 있다. 이와 같이 무한제한구간을 택하면 제한점을 유한 개 추가해도 같은 I 를 나 타낸다. 예를 들면,

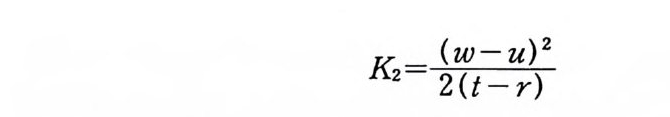

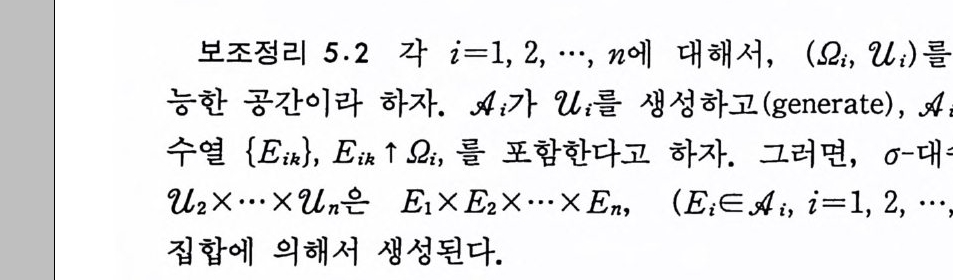

(1.1 5) /={xEC。 (T) : a;

(1.1 5) /={xEC。 (T) : a;

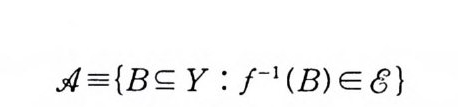

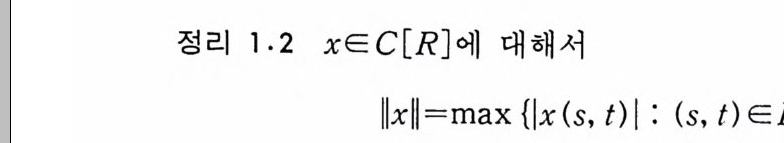

정의 1.12 I 를 표시하는 식 중에서 무한제한구간이 없는 식을 I 의 최 소표시 (mi ni m al rep re senta t i on ) 라고 한다. 정리 1.2 m 은 f에서 잘 정의 (well de fi ned) 된다. 증명 1 의 최소표시 (1. 15) 에 제한점을 하나 추가했을 때, 두

l��X� m �t� �L�D��tǐ�. �� (1. 15) @� (1. 16) ���

l��X� m �t� �L�D��tǐ�. �� (1. 15) @� (1. 16) ���

& Nexp{ �v _u t:_0 }dul & dukdvdu+ k 1 &dun(1. 18) X� <� � ��h�� 0 �� l���\� x�D� Ȳ (Fubini) � �� |� ȩ�t�� t� Ȅ�X� ��|� ������ v �� �t��

<�� Ĭ��\� �. ���t�, Ȭ� 1. 10 �� X�t�� t � Ȅ�@� (1. 6) X� ������ �D� ���. 0�|�� m (I )

� Ȅ�@� (1. 6) X� ������ �D� ���. 0�|�� m (I )

.:Jl ={B 드 Y : ;-1(B)E0}

.:Jl ={B 드 Y : ;-1(B)E0}

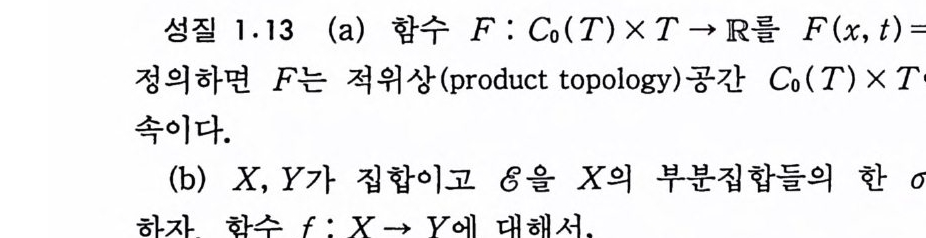

로 놓으면 4 는 Y 의 부분집합들의 한 6- 대수가 된다. (c) X, Y 가 위상공간이고 / : X-Y 가 연속이라 하자. 그러 면 /는 보렐 (Borel) 측도가능하다. 죽 모든 BE J3 (Y) 에 대해 서, /- I (B) E J3 (X) 이다.

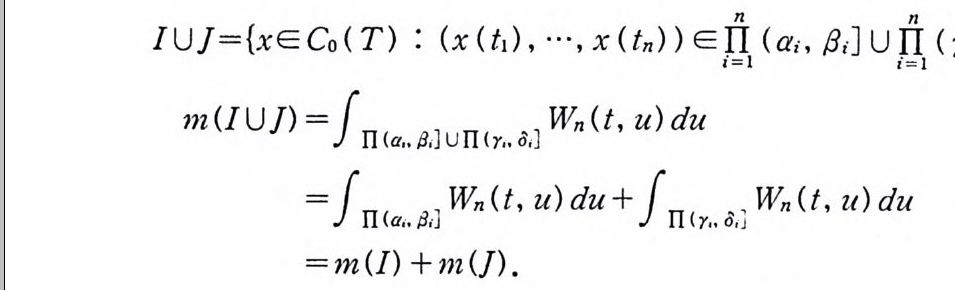

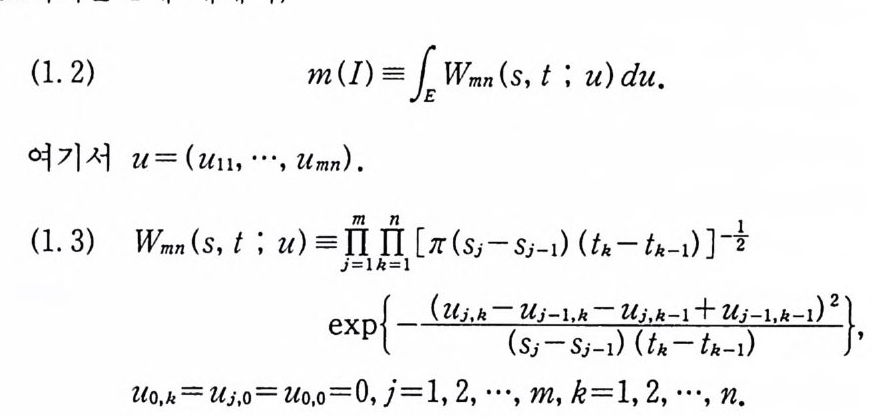

정리 1.14 (a) m(C 。 (T))= 1. (b) I 든y, I* ¢ 이면 m(I) >O. (c) m 은 y 에 서 유한가법 가능 (fini t ely addit ive ) 하다. 증명 (a) Co(T)={xECo(T) : -co

J= {xE Co( T) : ai < x (t,-) 조 /3i, i= l, 2, …, n}

J= {xE Co( T) : ai < x (t,-) 조 /3i, i= l, 2, …, n}

이다. 따라서,

/ U J = {x E Co ( T ) : ( x (t1) , … , x ( tn) ) 드 iI=nI I ( a /3J•• U iI=nI I ( Yi , 8 』 }

/ U J = {x E Co ( T ) : ( x (t1) , … , x ( tn) ) 드 iI=nI I ( a /3J•• U iI=nI I ( Yi , 8 』 }

다음 정리 1. 15 는 m 이 .!l에서 가산가법가능 (coun t abl y addi- ti ve) 함을 보여준다. 이 정리의 증명은 길고 복잡하므로 여기서 는 생략하기로 한다. 위너 공간을 확장한 예-위너 공간에서의 이 정 리 의 증명 은 Yeh [l] 을 참조. 7 절 에 서 는 콜모고로프 (Kolmog o rov) 의 정리를 사용해서 위너 측도 m 이 가산가법가능함을 간접적으 로 증명한다. 정리 1.15 (위너) 집합함수 m 은 .!l에서 가산가법가능하다.

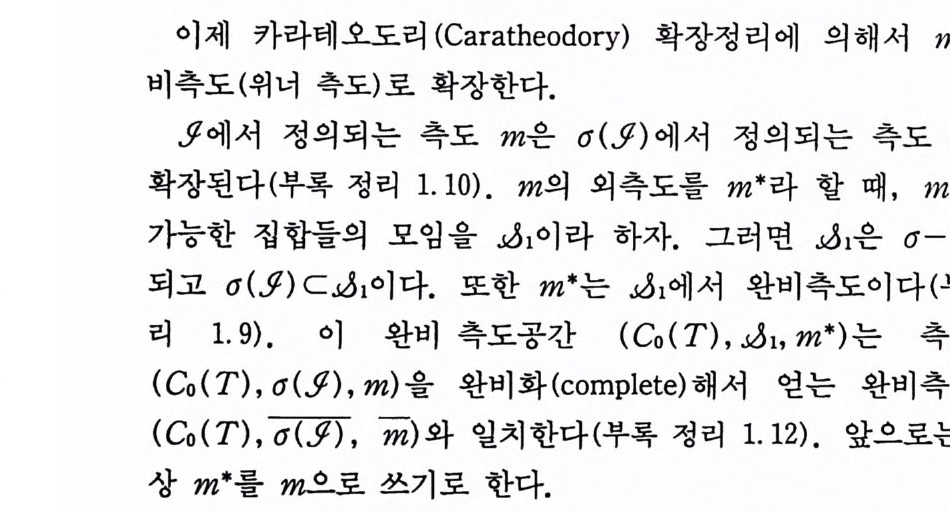

이 제 카라데오도리 (Carath e odory) 확장정 리 에 의 해 서 m 을 완

이 제 카라데오도리 (Carath e odory) 확장정 리 에 의 해 서 m 을 완

정 의 1. 16 ( C。 ( T) , .01, m) 을 위 너 측도공간 (W ien er measure s p ace) 이라 한다. 이때, m 을 위너 측도, .0 1 의 원소를 위너 측 도가능한 집 합 (W ien er measurable set) 이 라 한다. 실수 lR 의 보렐 6- 대수 J3 (R) 은 R 에서의 구간(i n t erval) 들에 의해서 생성된다. 다음 정리는, 위너 공간의 보렐 6- 대수 J3( Co (T)) 도 C 。 (T) 에서의 구간들의 집합 y에 의해서 생성됨을 보 여 준다. 이것이 §의 원소를 구간'’이라고 부르는 한 이유이기 도하다.

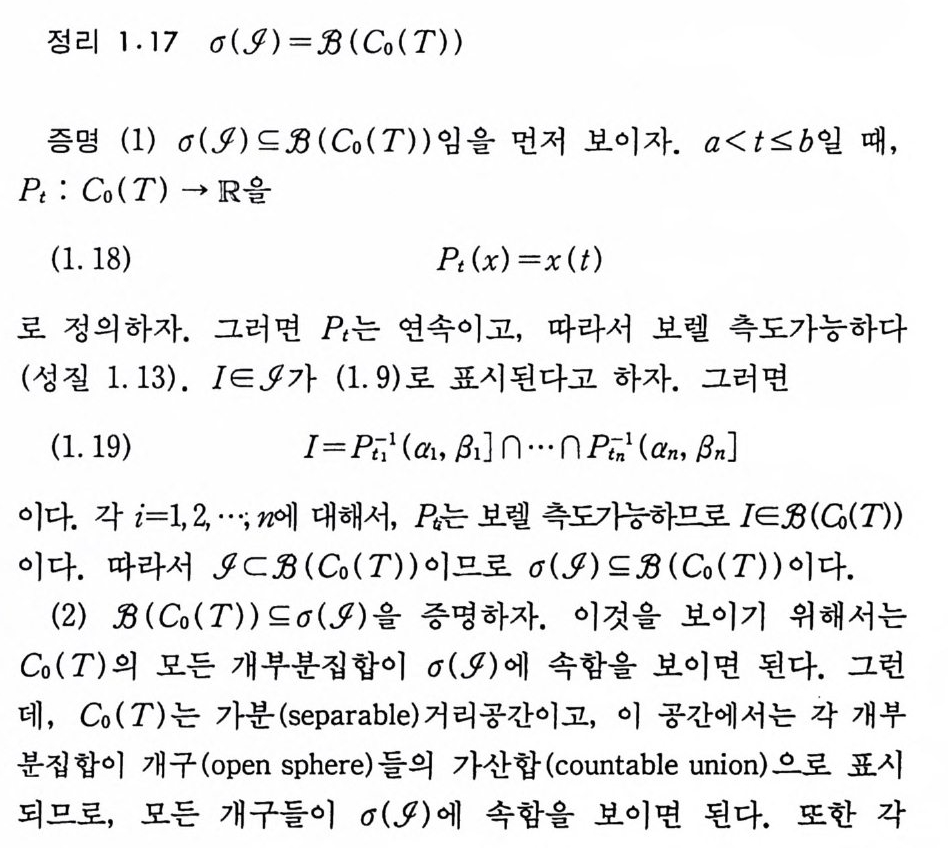

정리 1.1 7 a(.1)=.13 (C 。 (T))

정리 1.1 7 a(.1)=.13 (C 。 (T))

개 구둘은 폐 구 (closed sp h ere) 들의 가산합이 다. 죽

(1. 20) Sr(xo) ={xEC 。 (T) : llx-xoll< r}

(1. 20) Sr(xo) ={xEC 。 (T) : llx-xoll< r}

임을 보이자. yf/= Ss(Yo) 이라고 하자. 그러면

임을 보이자. yf/= Ss(Yo) 이라고 하자. 그러면

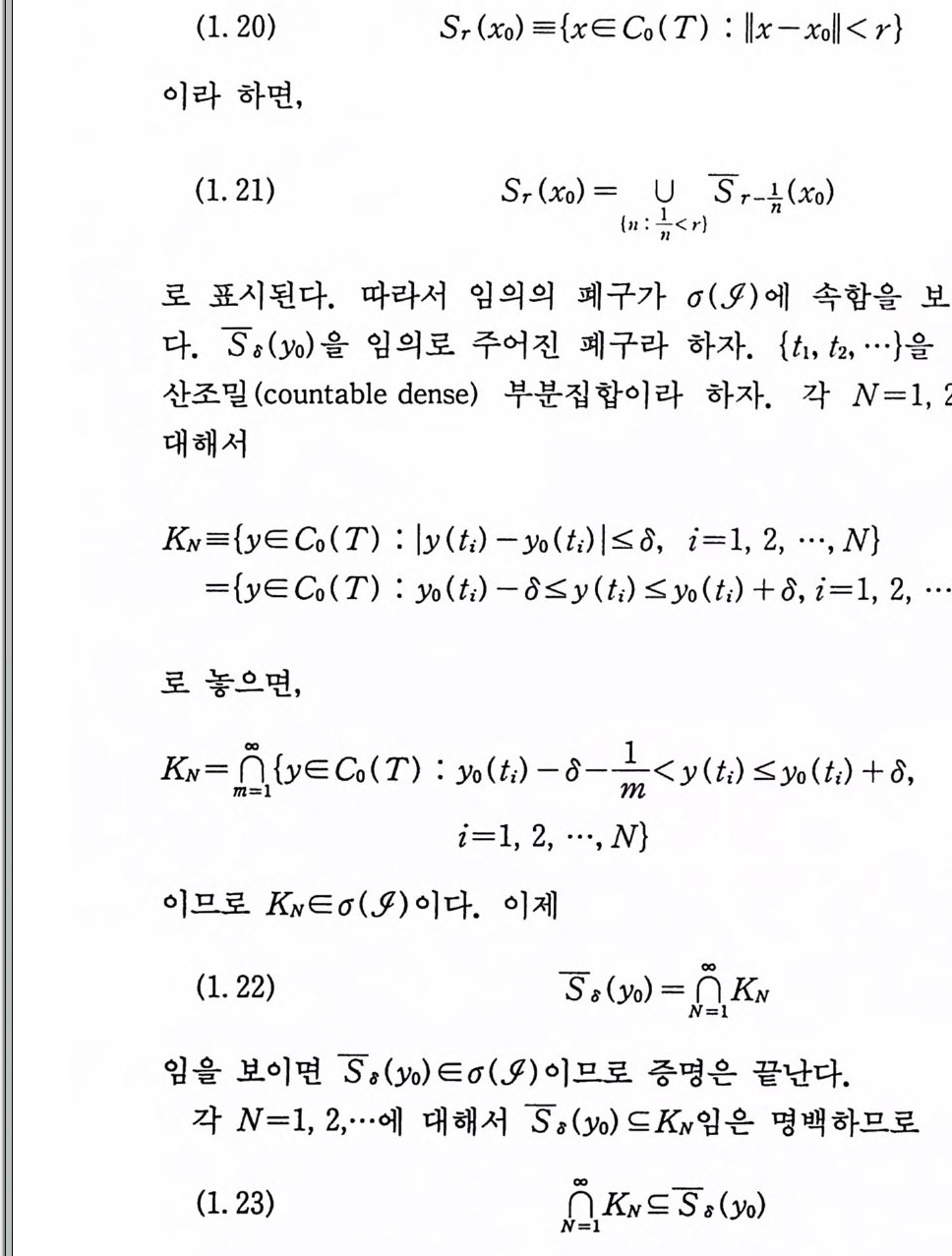

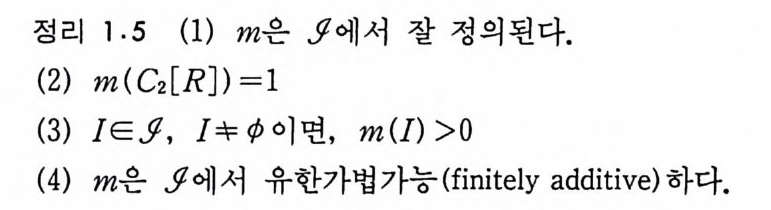

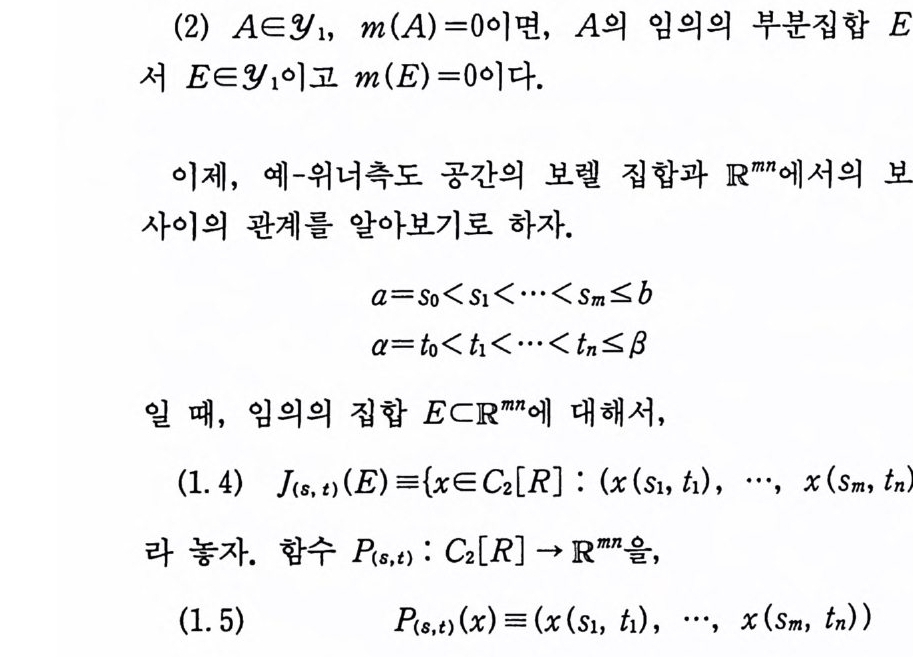

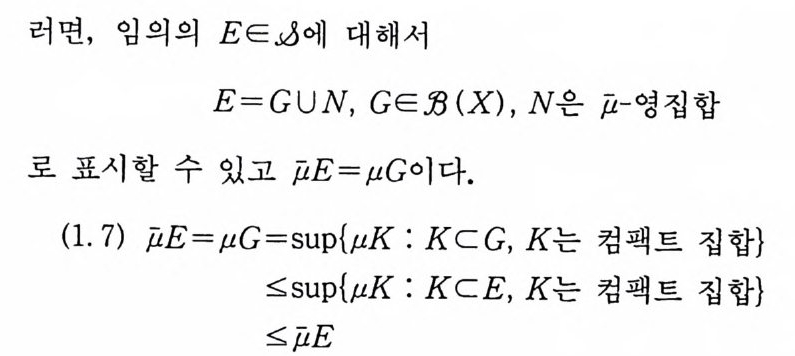

주 ].18 정리 1. 17 에 의해서 위너 측도공간 (Co(T)'.J i.m ) 은 보렐 측도공간 (Co(T), J3 (C 。 (T)), m) 을 완비화해서 얻는 완비측도공간과 일치한다. 주 1.1 9 (1) 정리 1. 14(a) 에 의해서 위너 측도공간은 확률측 도공간 (pro babil ity measure spa c e) 이 된다. (2) AE 썩 m(A)=O이면, A 의 임의의 부분집합 E 에 대해 서 EE .0 1 이고 m(E) =O 이다. (3) .0 1 는 BUN 과 같은 형태의 집합들로 구성된다. 여기서, B 는 보렐 집합, NCNo, No 은 영보렐 집합 (null Borel se t)이다.

이제, 위너 측도공간의 보렐 집합과 르베그 측도공간의 보렐 집합 사이의 관계를 알아보자. a

(1.2 4) ft (E)={xEC 。 (T) : (x( t,),… ,XUn))EE}

(1.2 4) ft (E)={xEC 。 (T) : (x( t,),… ,XUn))EE}

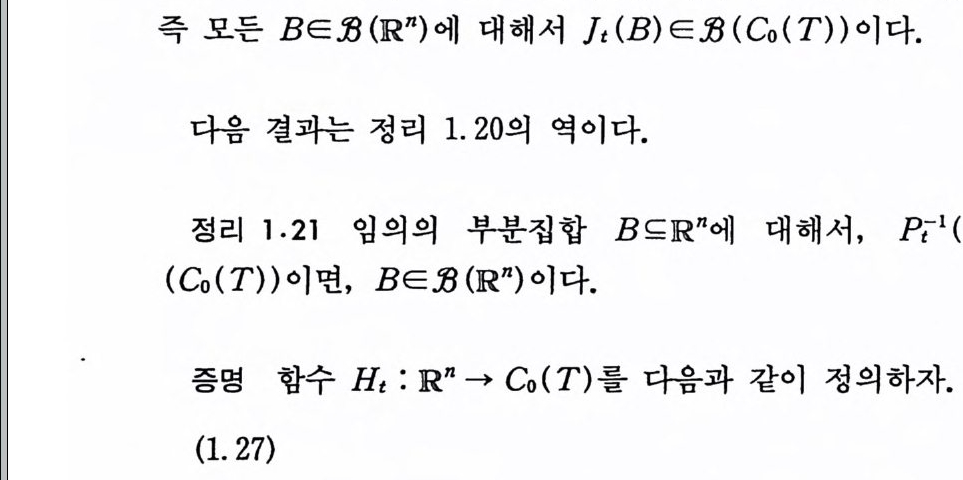

R 에 관한 다음 성질은 쉽게 얻을 수 있다. 증명은 각자에게 맡긴다. 정리 1-20 함수 R 는 연속이고, 따라서 보렐 측도가능하다.

죽 모든 BE 1J (Rn) 에 대해서 ft (B)E 1J (Co(T) )이다.

죽 모든 BE 1J (Rn) 에 대해서 ft (B)E 1J (Co(T) )이다.

X3 H,(따 .I2,I 어

X3 H,(따 .I2,I 어

이므로 (x1, … ,Xn)EB 이다.

이므로 (x1, … ,Xn)EB 이다.

임을 보이면 된다. 이것은 (1. 29) 에 의해서 바로 보일 수 있다. 정리 1. 20 과 정리 1. 21 의 결과를 다음 정리로 기술한다.

정리 1.22 ft (B)=P,1(B)E J3 (Co(T) )일 필요충분조건은 B

정리 1.22 ft (B)=P,1(B)E J3 (Co(T) )일 필요충분조건은 B

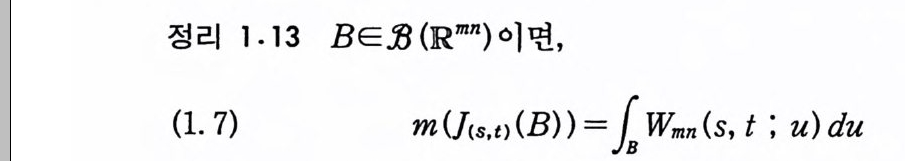

다음 공식은 위너 공간에서 보렐 측도를 르베그 적분으로 표시 하는 편리한 공식이다. 기호 1-23 ;f, (Rn) 을 Rn 에서 르베그 측도가능한 집합들의 6- 대수라 하고, A 를 ;f, (Rn) 에 서 르베그 측도라 하자.

정리 1-24 BE13 (Rn) 이면,

정리 1-24 BE13 (Rn) 이면,

로 정의하면, v 는 Z(Rn) 에서 측도가 된다. 또한,

로 정의하면, v 는 Z(Rn) 에서 측도가 된다. 또한,

면 ft (E) 는 위너 측도가능하고 그 측도는 르베그 적분으로 표시 할수 있다.

정리 1.25 (1) Pt : Co(T) - ➔ Rn 는 .01 -;f, (R n) 측도가능한

정리 1.25 (1) Pt : Co(T) - ➔ Rn 는 .01 -;f, (R n) 측도가능한

ft (E) = pt-I (E) = pt-I (B u N) = P,1 (B) u pt-I (N)

ft (E) = pt-I (E) = pt-I (B u N) = P,1 (B) u pt-I (N)

다음 결과는 정리 1. 25 의 역이다. 위너 공간이 완비가분 거리 공간이고 또한 확률공간이므로 위너 측도는 정규측도 (re gu lar measure) 이다. 이 정리의 증명에서는 정규측도의 개념이 중요한 역할을 한다.

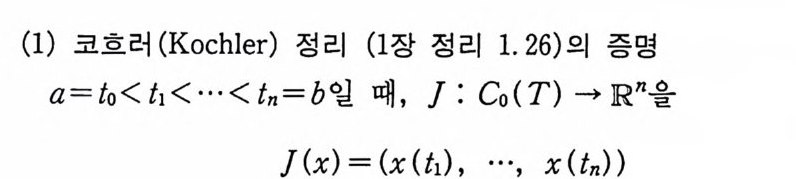

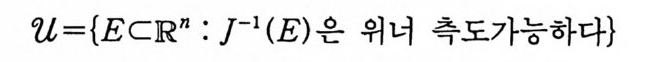

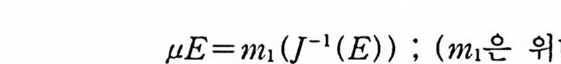

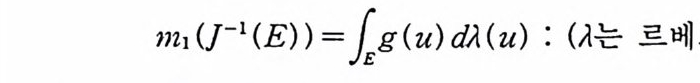

정리 1.26 E~Rn 이고 p ;-1(E) 가 위너 측도가능한 집합이면,

정리 1.26 E~Rn 이고 p ;-1(E) 가 위너 측도가능한 집합이면,

(1. 42) sup A~sup B

(1. 42) sup A~sup B

이다.

이다.

(1. 56) v* (E 익 = u* (E 익

(1. 56) v* (E 익 = u* (E 익

이 다. (1. 56) 에 의 해 서 EC (따라서 E) 는 v- 측도가능한 집 합이 된다 (Cohn[l, Prop . 1. 55 』) 그런데 v- 측도가능한 집합들의 6_ 대수 와 르베그 측도가능한 집합들의 6_ 대수는 일치하므로 E 는 르베 그측도가능하다. 정리 1. 25 와 정리 1. 26 을 합해서 다음 정리로 기술한다.

정리 1-27 E~Rn 일 때, ]1(E)=P,-1(E) 가 위너 측도가능할

정리 1-27 E~Rn 일 때, ]1(E)=P,-1(E) 가 위너 측도가능할

R 에서 보렐 집합이 아니면서 르베그 측도가능한 집합이 존재 한다는 사실을 이용해서, 위너 공간에서 보렐 집합이 아니면서 위너 측도가능한 집합이 존재함을 위의 정리로부터 증명할 수 있 다. 또한, 위너 측도가능하지 않는 집합이 위너 공간에 존재함을 보일 수 있다. 다음 따름정리를 보자.

따름정리 l.28 ( i ) J3( Co(T)) ~.!01

따름정리 l.28 ( i ) J3( Co(T)) ~.!01

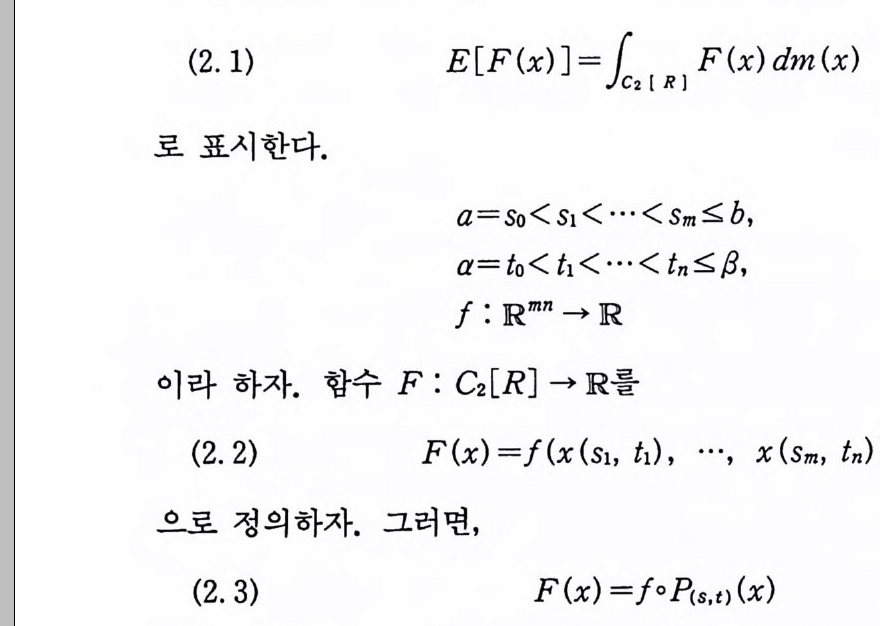

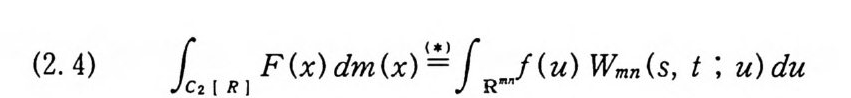

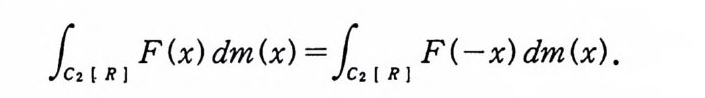

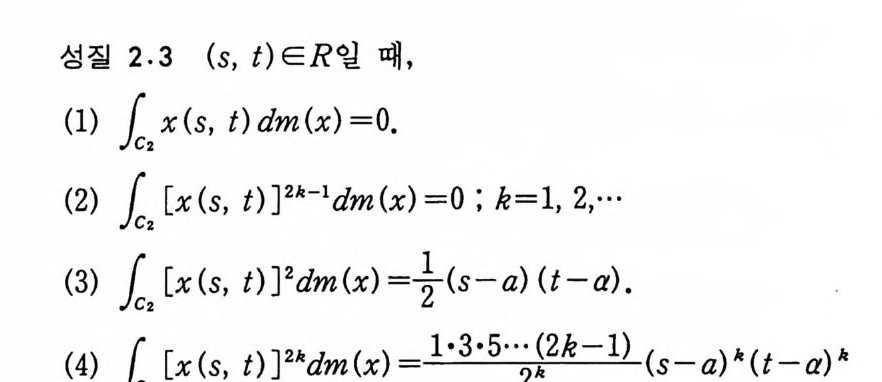

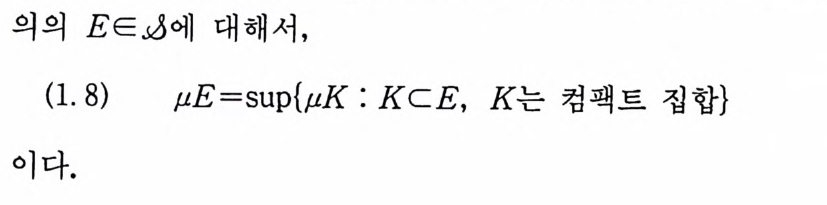

주 1.29 정리 1. 26 을 위너 공간에서 역측도정리라 한다. 예 위너 공간에서 역측도정리와 일반화된 역측도정리는 4 장에서 다 루기로 한다. 2 위 너 적 분 (Wi en er int e g r a l) 앞 절에서는 함수 공간에 측도를 도입하여 위너 측도 공간 (C 。 (T), 必 I, m) 을 만들었다. 위너 측도가능한 집합과 르베그 측 도 가능한 집합 사이의 관계를 조사하였고 위너 측도를 르베그 적분으로 표시하는 공식을 유도하였다. 위너 측도공간에서 정의 된 측도가능한 함수 F 의 위너 측도에 관한 적분을 F 의 위너 적 분이라하고

(2. 1) loCo (( TT>) F(x) dm(x)

(2. 1) loCo (( TT>) F(x) dm(x)

로 표시한다. 이제 어떤 특정한 함수에 대해서 이 함수의 위너 적분을 르베 그 적분으로 표시하는 공식을 유도해 보기로 한다.

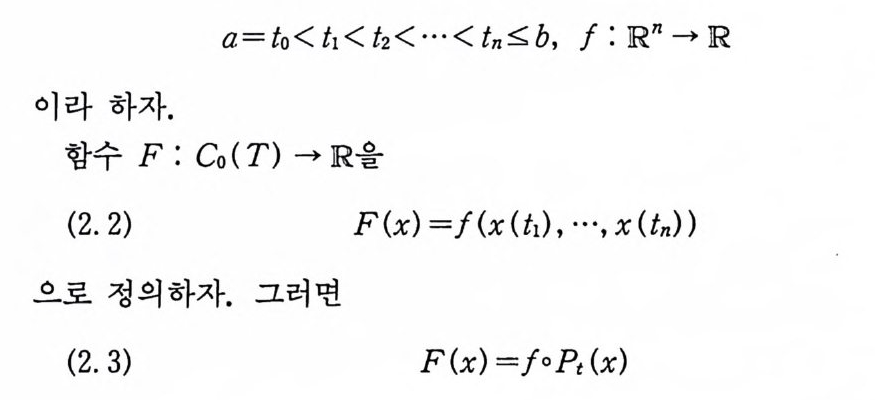

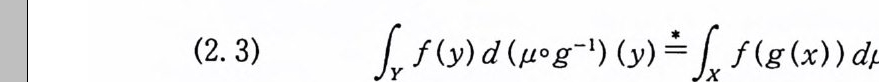

a=t o< ti< t2< …< tn:: :;;;b, I : Rn -R

a=t o< ti< t2< …< tn:: :;;;b, I : Rn -R

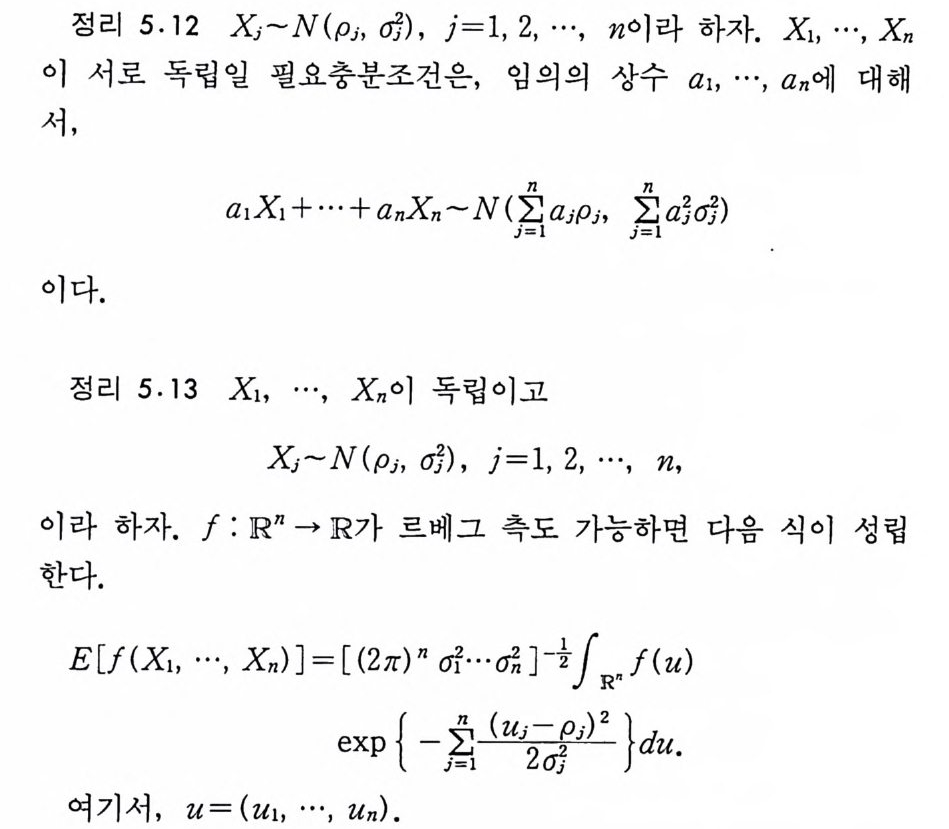

이다. 여기서 P, (x) 는 (1. 25) 로 주어진 함수이다. 정리 2.1 /가 르베그 측도가능할 필요충분조건은 F 가 위너 측도가능한 것이다. 이 경우에,

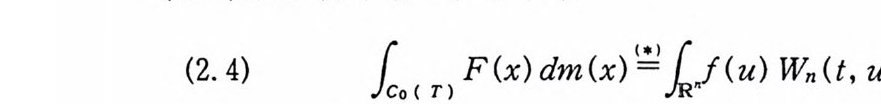

(2. 4) f F(x)dm(x) 날 k f (u) Wn( t, u)du

(2. 4) f F(x)dm(x) 날 k f (u) Wn( t, u)du

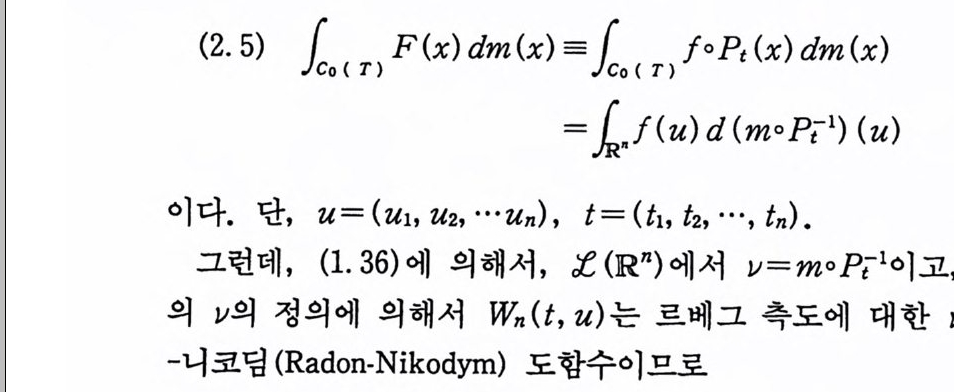

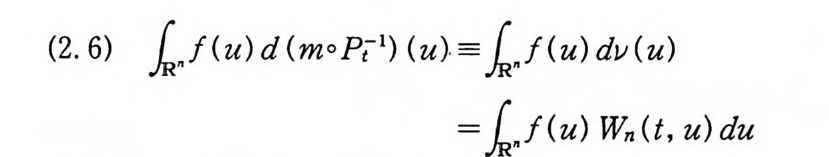

이다. 여기서 Wn( t, u) 는 (1. 8) 로 주어전 밀도함수이고, 등식 낱은 강한 의미의 등식을 뜻한다. 죽 (2.4) 의 어느 한 변이 존재 하면(무한대인 경우도 포함), 다른 변도 존재하고, 그 두 적분값 온같다. 증명 (I) f가 르베 그 측도가능하다고 하자. 정 리 1. 25 에 의 해 서 P t가 위너-르베그 측도가능하므로 (2.3) 에 의해서 F 는 위너 측도가능하다. 역으로 F 가 위너 측도가능하면 정리 1. 26 에 의해서 f는 르베 그측도가능하다. (2) 변수변환정리 (부록 정리 2.1) 에 의해서,

(2. 5) JcCo0 (< TT)l F (x) dm (x) 나JC o ( T) fO P t (x) dm (x)

(2. 5) JcCo0 (< TT)l F (x) dm (x) 나JC o ( T) fO P t (x) dm (x)

(2. 6) k J (u)d(m0P 기 (u).=kJ ( u)dv(u)

(2. 6) k J (u)d(m0P 기 (u).=kJ ( u)dv(u)

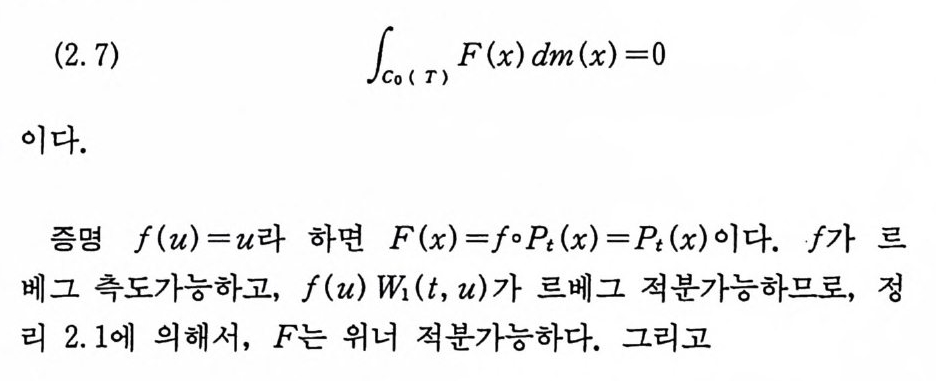

이다. (2. 5) 와 (2. 6) 에 의해서 (2. 4) 가 성립한다. 주 2.2 (1) 위너 측도가능한 모든 함수들에 대해서 공식 (2. 4) 를 적용할 수는 없으나, 우리가 관심을 갖는 많은 함수들의 경 우에 (2 . 4) 의 오른변 적분(따라서 왼변 적분)이 유한하다. (2) 공식 (2. 4) 는 무한차원인 위너 공간에서 적분을 유한차원 인 Rn 에서의 르베그 적분으로 전환한다. 이것은 일반적으로는 성립하지 않지만, 여기서는 함수 F 가 n 개의 제한점에서의 x 의 값에 만 의존하기 때문에 가능하다. 이제 정리 2.1 을 이용해서 특정한 함수들의 위너 적분을 계산 해 보자. 성질 2.3 a< t ~b 일 때 F(x)=x (t)로 놓자. 그러면 F 는 위 너 적분가능하고

(2. 7) fcCo0 ,( TT>) F(x) dm(x) =O

(2. 7) fcCo0 ,( TT>) F(x) dm(x) =O

(2. 8)

(2. 8)

여기서, 마지막 적분의 피적분 함수는 기함수이므로 그 적분은 0 이 된다.

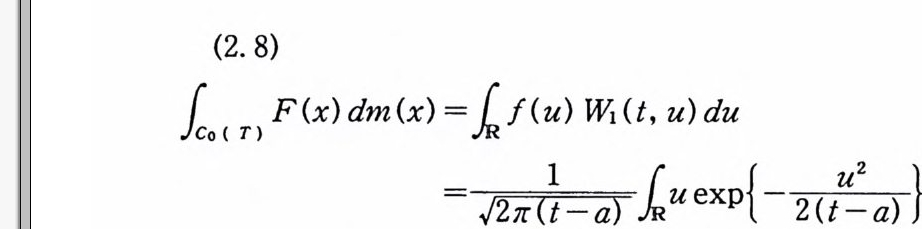

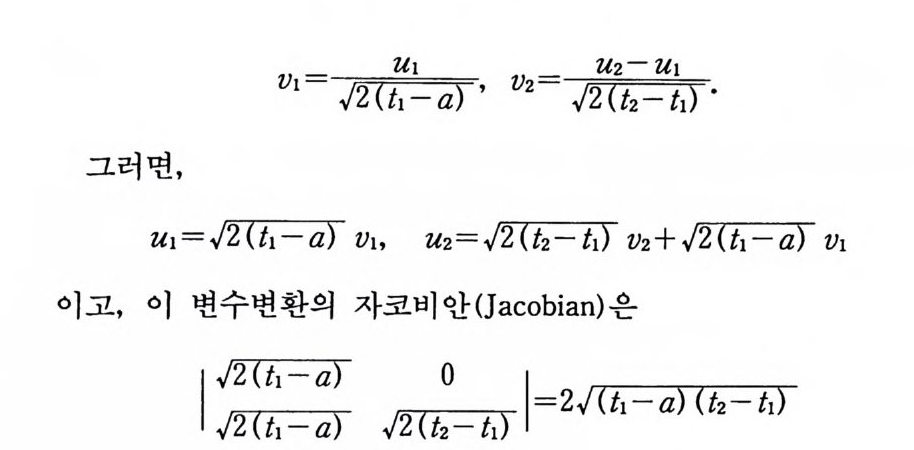

성질 2 . .4 a< ti. t 2~b 일 때, F(x} =x( t 1)x( t 2) 로 놓자. 그러

성질 2 . .4 a< ti. t 2~b 일 때, F(x} =x( t 1)x( t 2) 로 놓자. 그러

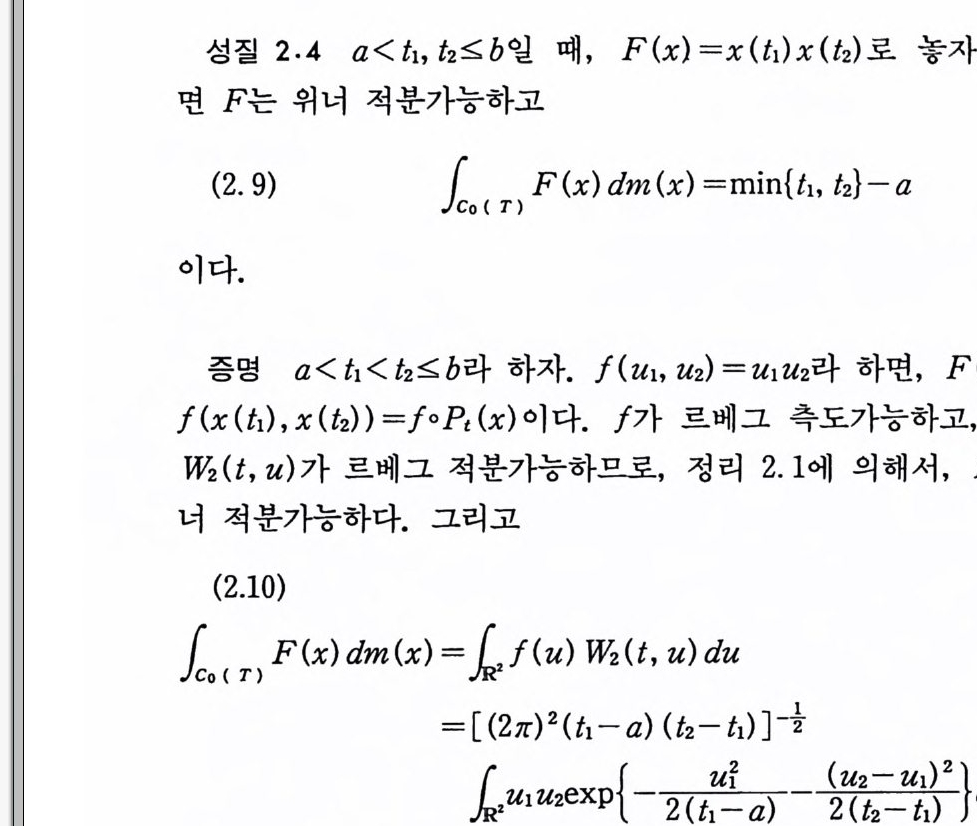

이 적분을 계산하기 위해서 다음과 같이 변수변환을 하자.

Vl= J2 (tuI _i a) , V. 2=_ J 2u(2 t 2- 가u1) •

Vl= J2 (tuI _i a) , V. 2=_ J 2u(2 t 2- 가u1) •

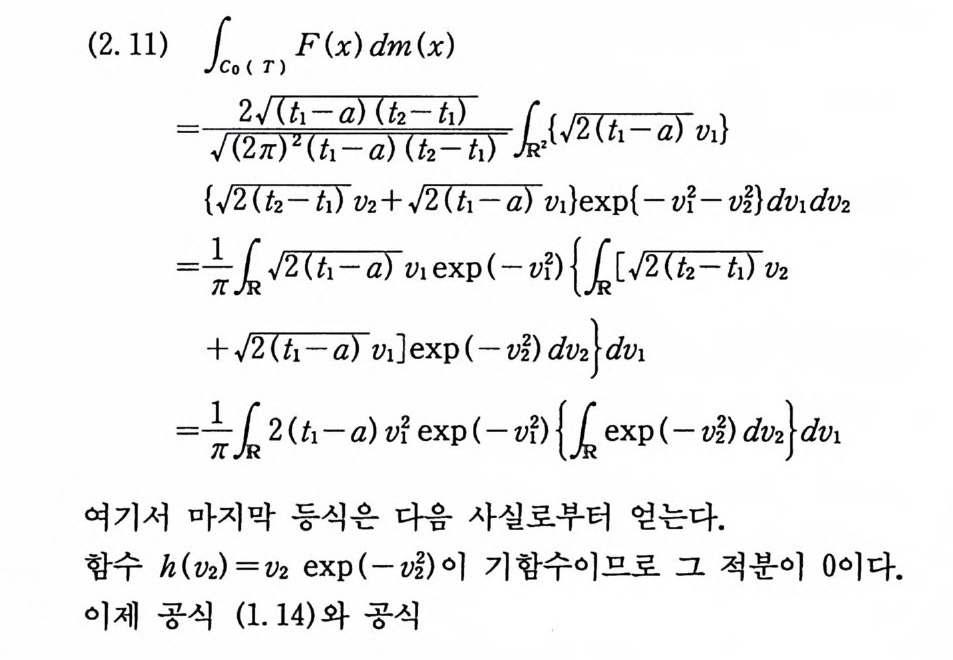

이 된다. 이것을 (2.10) 의 오른변에 적용하고, 푸비니 (Fubin i ) 정리를 사용해서 다음 식을 얻는다.

(2. 11) loCo (( Tn) F (x) dm (x)

(2. 11) loCo (( Tn) F (x) dm (x)

(2. 12) i v2ex p (-v2)dv= 우

(2. 12) i v2ex p (-v2)dv= 우

이다.

이다.

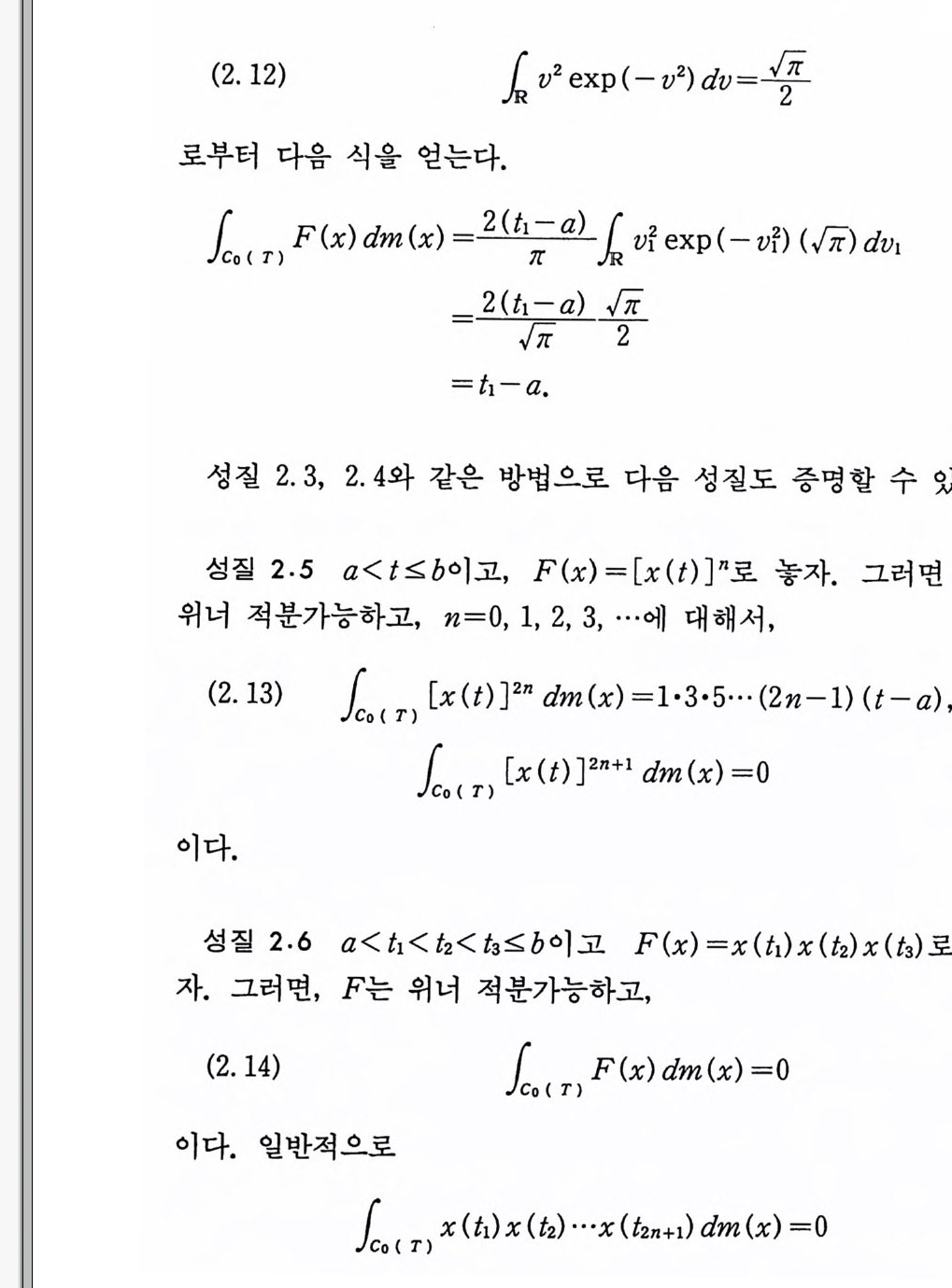

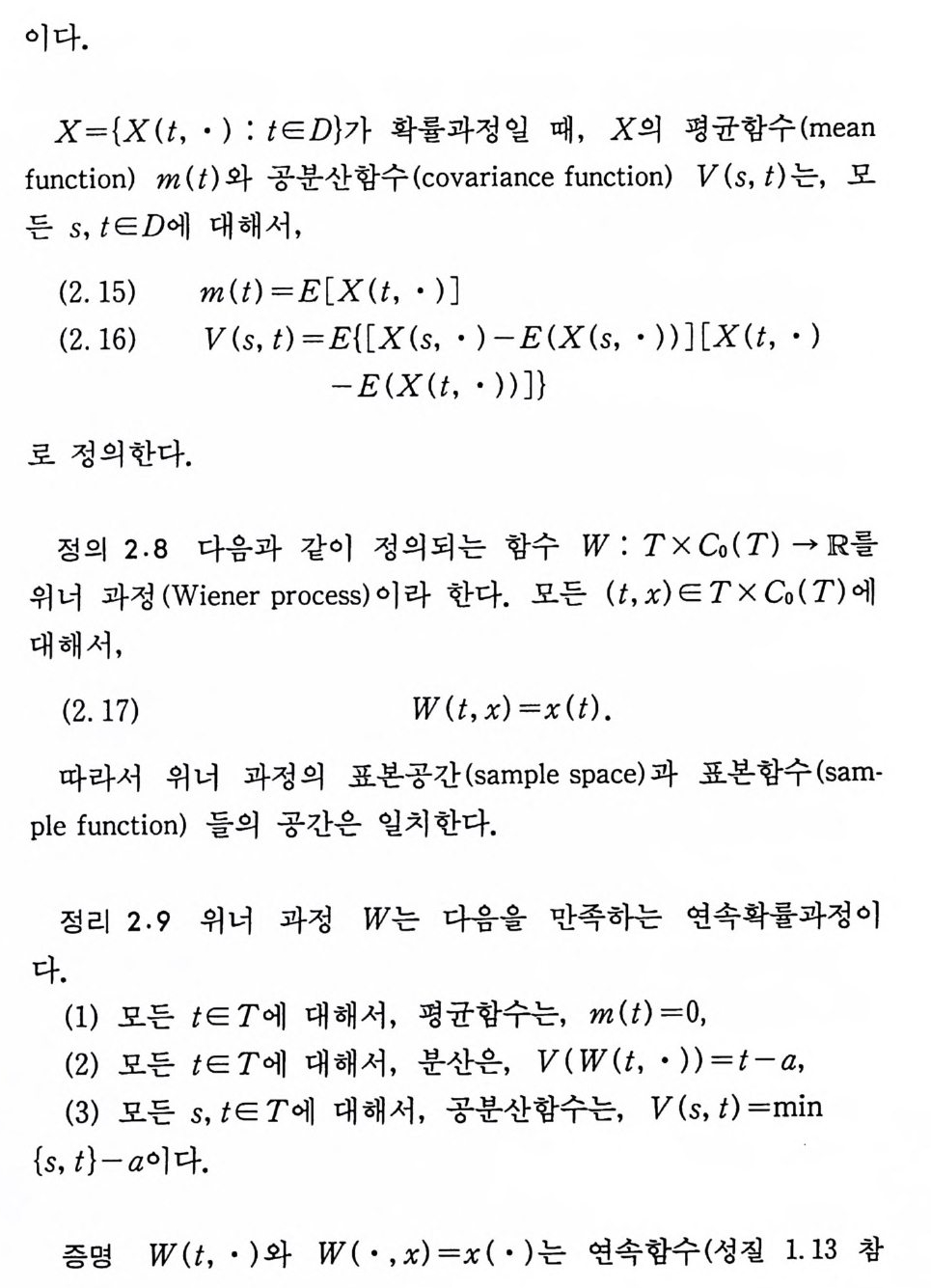

조)이므로 연속확률과정이다. (1)은 성 질 2. 3, (2) 는 성 질 2. 6, (3) 은 성 질 2. 4 로부터 얻는다.

X, y가 위상공간일 때, J3( X), J3( Y), J3( Xx Y) 를 각각

X, y가 위상공간일 때, J3( X), J3( Y), J3( Xx Y) 를 각각

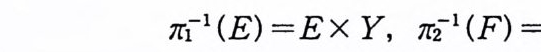

증명 7r1 건 r2 를 각각 Xx Y 에서 X, y로의 사영사상(p ro j ec ti on map ) 이 라 하자. 그러 면 7r1, 7r2 는 연속함수이므로 보렐 측도가능 한 함수가 된다. EE.' B (X) , FE.' B ( Y) 라 하자. 그러 면

1r1-1 (E) = E x Y, 1r2-1 (F) = X x F

1r1-1 (E) = E x Y, 1r2-1 (F) = X x F

는 .'B (X X Y) 에 속한다. .'B (X) ® .'B ( y) 는 E X F 를 포함하는 가장 작은 (J-대수이므로 (2.18) 이 성립한다. 보조정 리 2 . 11 X, Y 가 제 2 가산 (second count ab le) 위 상공간이 라 하자. 그러면

(2.1 9 ) J3 (X) ® J3 ( Y) =.13 (Xx Y)

(2.1 9 ) J3 (X) ® J3 ( Y) =.13 (Xx Y)

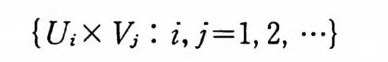

이다. 증명 { Ui, U2, U3, …}, { Vi, Vi, ••• }를 각각 X 와 Y 의 가산기 저 (counta b le base) 라 하자. 그러 면

{ U; x lt; : i, j= l, 2, …}

{ U; x lt; : i, j= l, 2, …}

는 XX Y 의 적위상(p roduc t t o p olo gy)의 기저 (base) 가 된다. 따 라서.

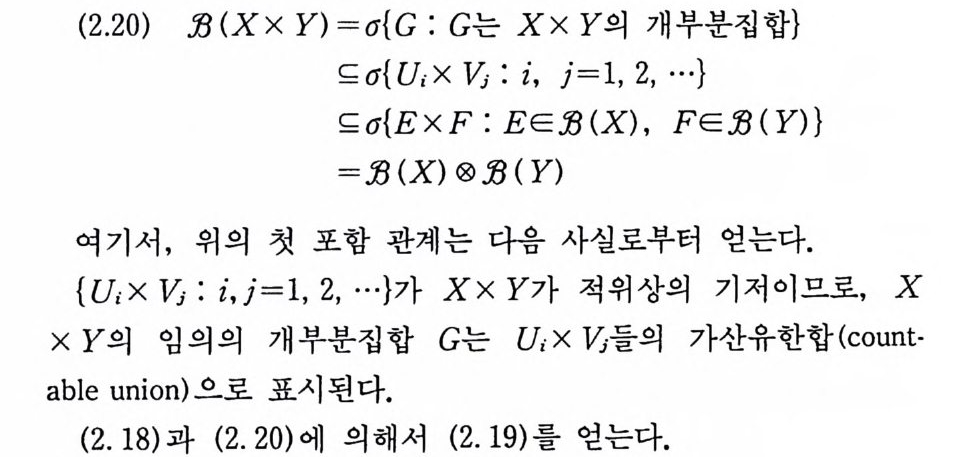

(2.20) J3( Xx Y) =a{G : G 는 Xx Y 의 개부분집합}

(2.20) J3( Xx Y) =a{G : G 는 Xx Y 의 개부분집합}

가분거리공간은 제 2 가산 위상공간이므로 다음 정리를 얻는다.

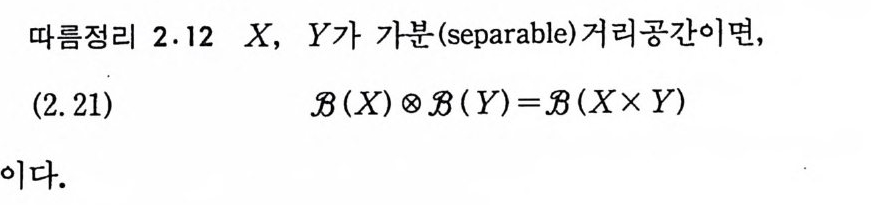

따름정리 2.12 X, Y 가 가분 (se p arable) 거리공간이면,

따름정리 2.12 X, Y 가 가분 (se p arable) 거리공간이면,

위의 결과를 이용해서 다음 위너 적분을 계산해 보자.

성질 2.13 F:Co(T)- ► JR를

성질 2.13 F:Co(T)- ► JR를

위와 같은 방법으로 다음 두 적분도 계산할 수 있다. 증명은 각자에게 맡긴다.

성 질 2 .14 F : C 。 ( T) 一 lR 을

성 질 2 .14 F : C 。 ( T) 一 lR 을

xU2)-xU1) 로 정의하면, X~N(O, !2 기)이다.

xU2)-xU1) 로 정의하면, X~N(O, !2 기)이다.

exp {_ 2( t 1만 a) _ 2(t2 V :h) }dvldv2

exp {_ 2( t 1만 a) _ 2(t2 V :h) }dvldv2

f IIB,ex p{―}훔 6}dv

f IIB,ex p{―}훔 6}dv

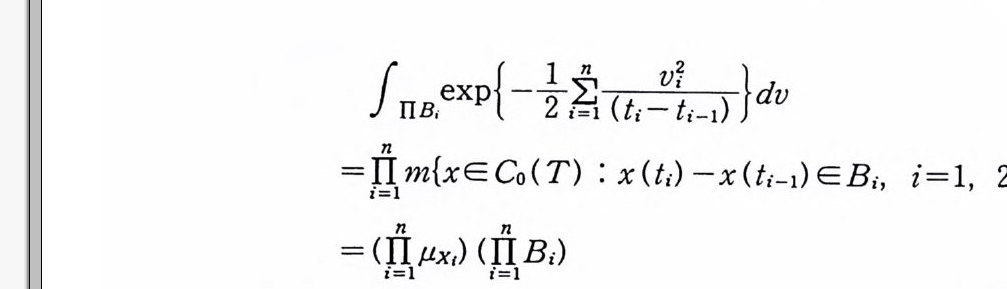

(2. 34) 의 두번째 등식은 X~N(0, t;-t i - I) 로부터 얻는다. (2. 33) 과 (2. 34) 에 의해서 (2. 32) 를 얻는다. 정리 2.16 으로부터 다음 정리를 얻는다.

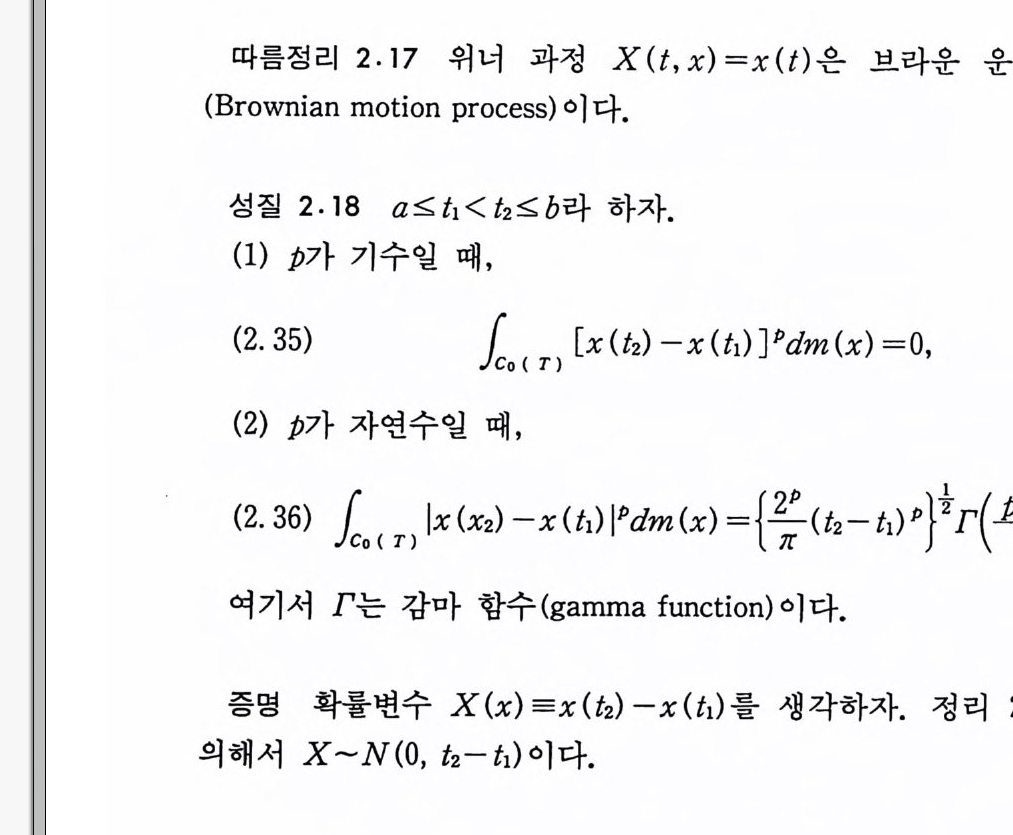

따름정리 2. 17 위너 과정 X (t, x) = x (t)은 브라운 운동과정

따름정리 2. 17 위너 과정 X (t, x) = x (t)은 브라운 운동과정

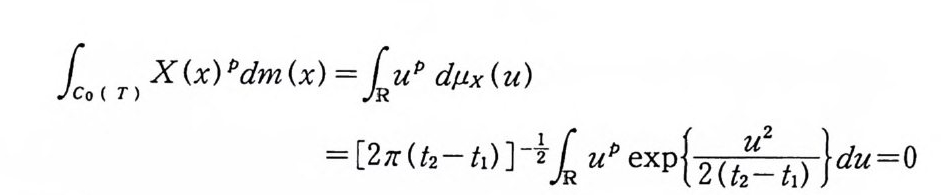

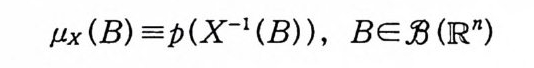

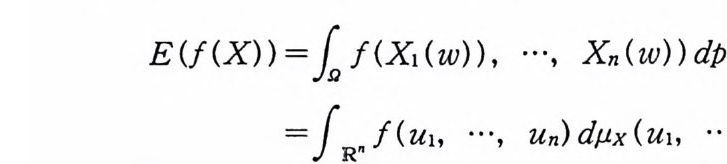

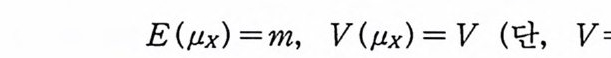

io ( T) X(x)Pdm(x) =l 값 dµx(u)

io ( T) X(x)Pdm(x) =l 값 dµx(u)

이다. 여기서, 처음 등식은 변수변환정리 (부록 정리 2.1 ), 두번 째 등식은 부록 정리 5.13 에 의해서 얻는다. 감은 방법으로 다음 식도 얻을 수 있다.

1.< T> IX(x)IPdm(x) =fRlul Pdµx(x)

1.< T> IX(x)IPdm(x) =fRlul Pdµx(x)

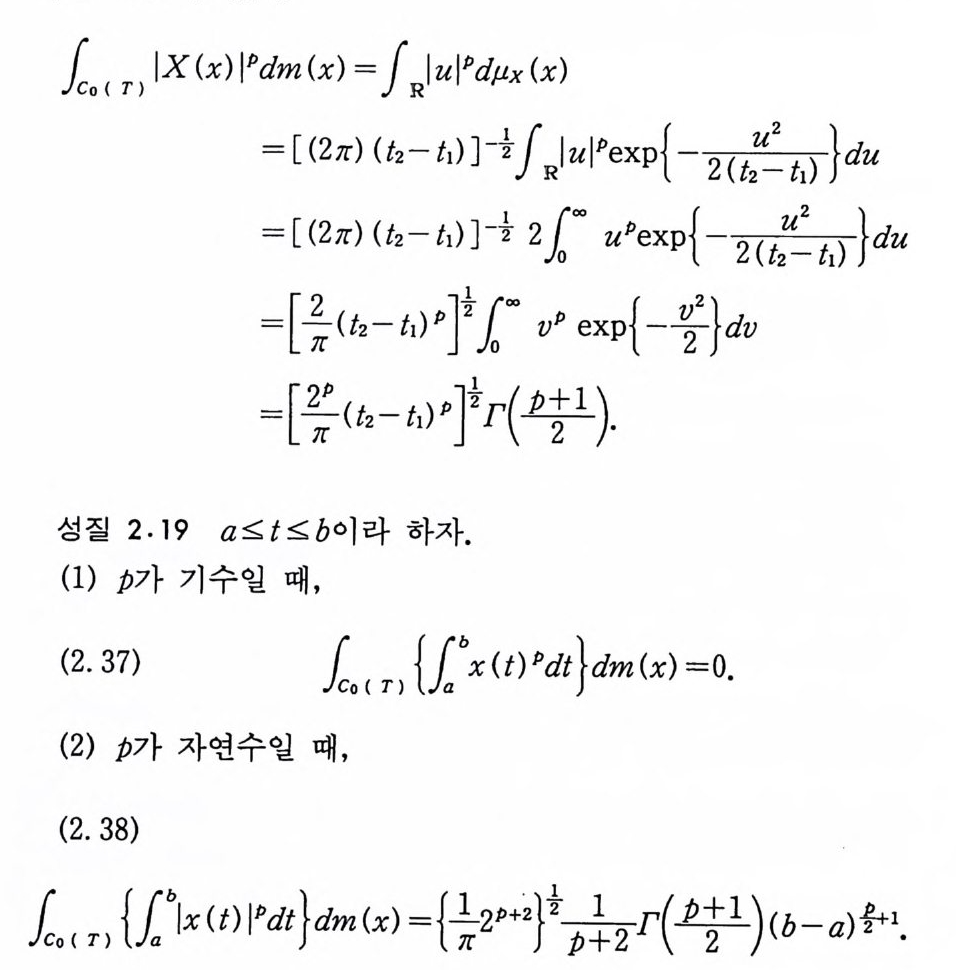

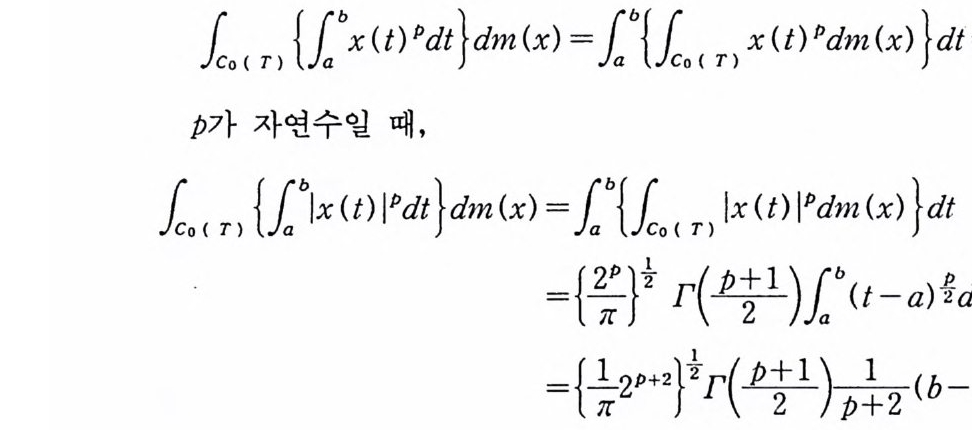

증명 푸비니 정리와 성질 2.18 에 의해서, p가 기수이면,

l.< n {lbx(t) P dt }d m(x) =lb{l.< n x( t)P dm(x)}dt =O .

l.< n {lbx(t) P dt }d m(x) =lb{l.< n x( t)P dm(x)}dt =O .

3 위너 곡선의 미분 불가능성 이 절에서는 〈거의 모든 (a. e.) 위너 곡선은 거의 모든 점에서 미분가능하지 않다〉는 사실을 증명하려고 한다. 이것은 1909 년 프랑스의 물리 학자 페 랭 (Je an Perrin ) 이 관찰한, 〈브라운 입 자의 궤적은 접선을 갖지 않는다〉는 사실로부터 예측된 바이지만 수학 적인 엄밀한 증명은 위너에 의해서 이루어졌다. 1872 년 바이에르스트라스 (We i ers t rass) 는 모든 접에서 연속이 고, 어떤 점에서도 미분가능하지 않은 함수 (Bar 虛 [l, p .195]) 를 발표하여 수학자들을 놀라게 했다. 그때까지는, 모든 연속 함수 들은 몇 개의 점만을 제의하고서는 모든 점에서 미분가능하다고 믿어 왔기 때문이다. 위너 곡선은, 바이에르스트라스의 예 이의 에도, 미분 불가능한 연속 곡선이 실재로 많이 존재한다는 사실 울 보여 주는 좋은 예이다.

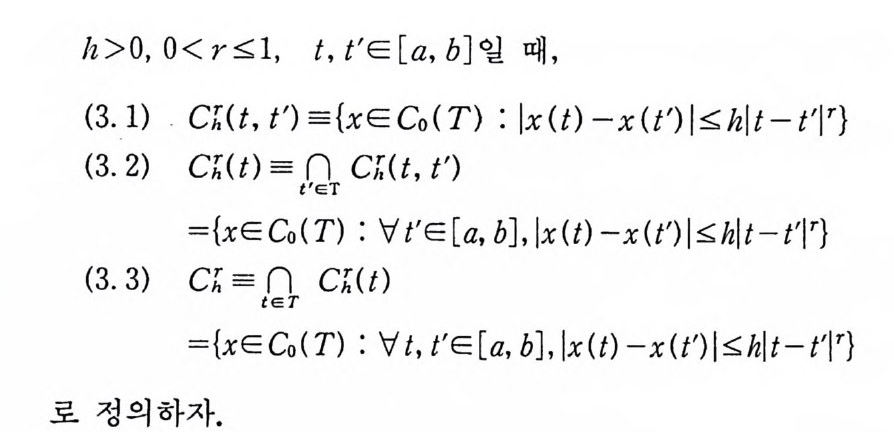

h>O,O

h>O,O

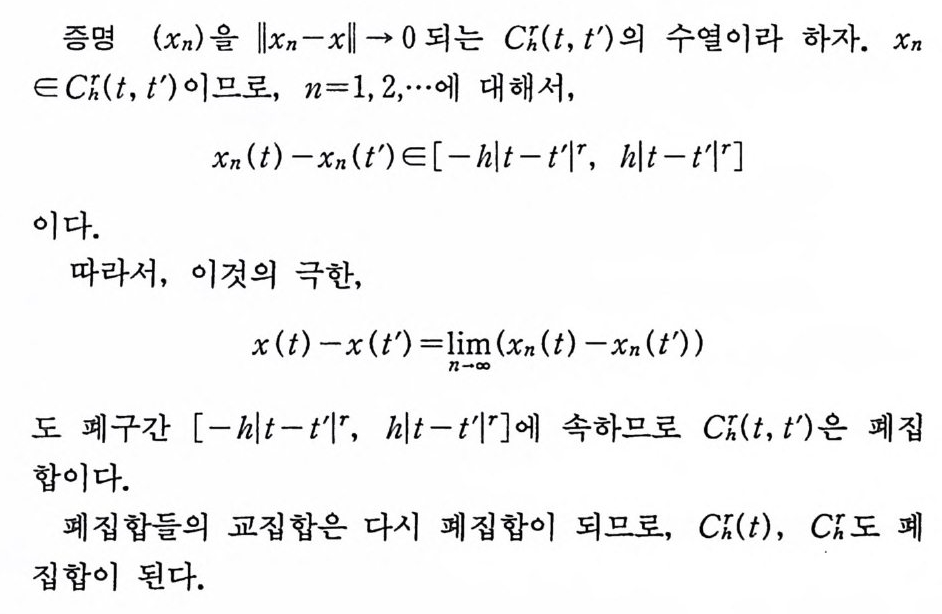

성질 3.1 CI(t , t'), CI (t), CI 는 Co(T) 는 폐부분집합이다. 따라서, 보렐 집합이다.

증명 (xn) 을 ||Xn-X| 尸나) 되는 CJ :(t, t’)의 수열이라 하자. Xn

증명 (xn) 을 ||Xn-X| 尸나) 되는 CJ :(t, t’)의 수열이라 하자. Xn

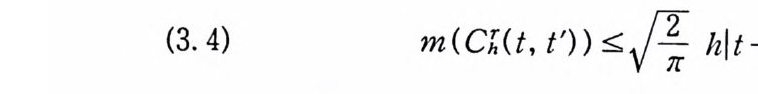

성질 3.2 다음 부등식이 성립한다.

(3. 4) m(CJ :(t, t')) 김 An· hlt -t'lr-½

(3. 4) m(CJ :(t, t')) 김 An· hlt -t'lr-½

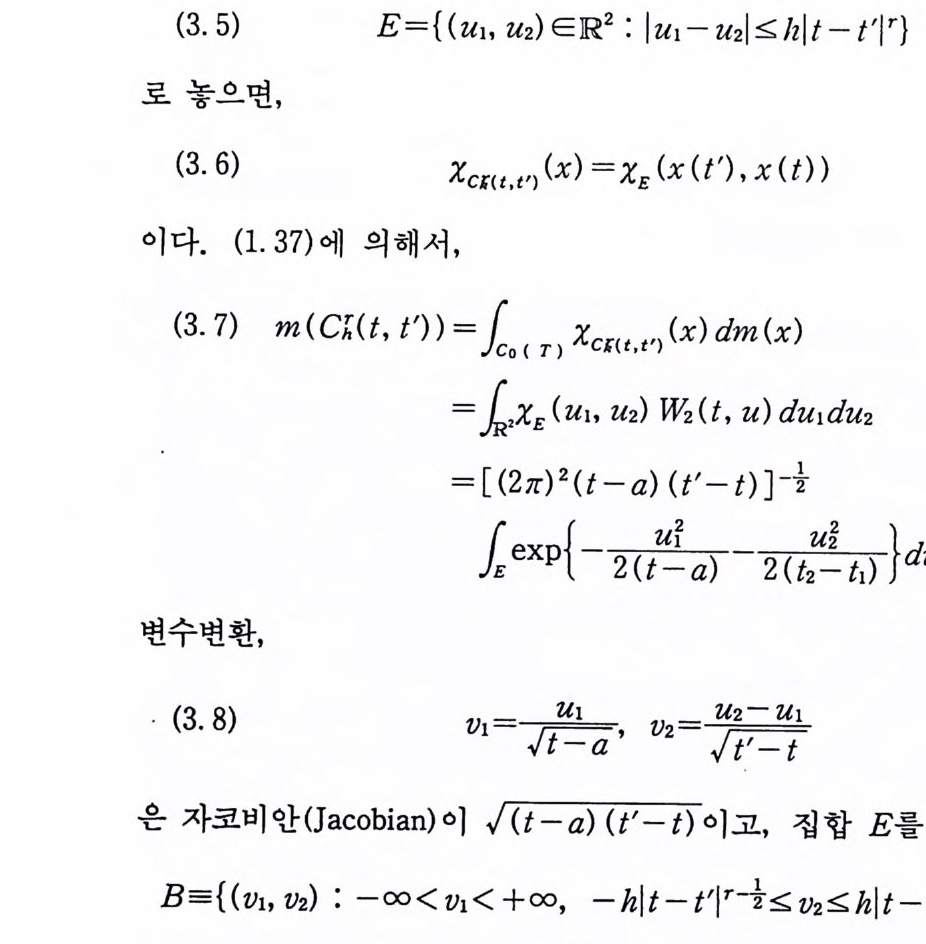

증명 a< t

(3.5) E={(ui, u2)ER2 : lu, 一 u2I 집t|t―t'|가

(3.5) E={(ui, u2)ER2 : lu, 一 u2I 집t|t―t'|가

로 보낸다. 따라서

(3. 9) m(CJ ;(t, t')) =吉 lex p{-룬 }ex p{부 }dv2dv1

(3. 9) m(CJ ;(t, t')) =吉 lex p{-룬 }ex p{부 }dv2dv1

하면 r 차 횔더 연속 (Holder cont inu ous) 함수라 한다. 모든 t, t'

하면 r 차 횔더 연속 (Holder cont inu ous) 함수라 한다. 모든 t, t'

다음 성질은 횔더 연속인 위너 곡선들은 위너 공간에서 측도가 0 인 집합임을 보여 준다.

성질 3.4 ½

성질 3.4 ½

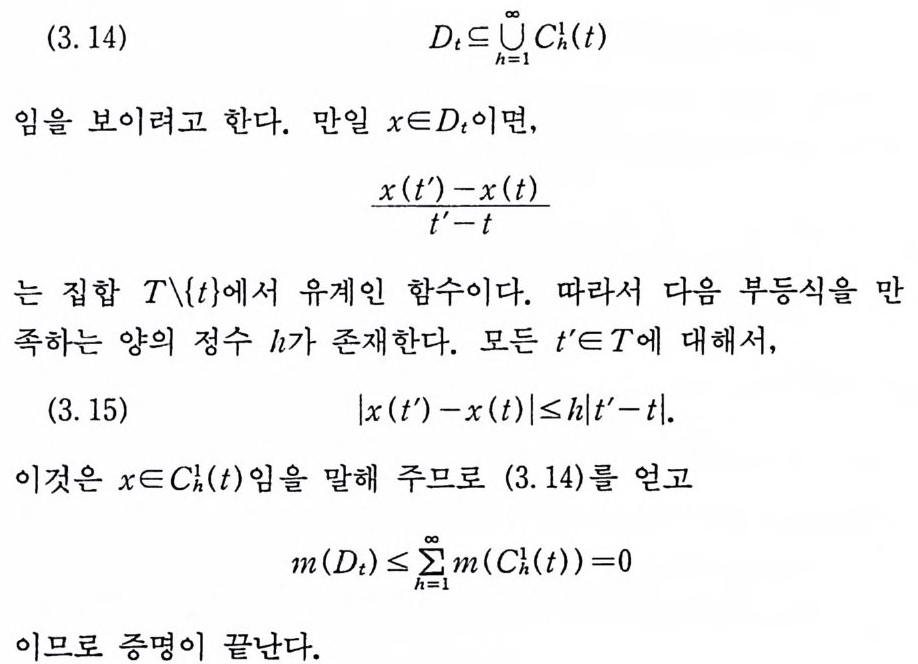

(3. 13) m(D1) =0

(3. 13) m(D1) =0

주 t =a( 또는 t = b) 인 경우는 우측(또는 좌측)도함수만을 생각 한다. 증명 이제,

(3. 14) D 흡 hU0=0 I CJ .< t)

(3. 14) D 흡 hU0=0 I CJ .< t)

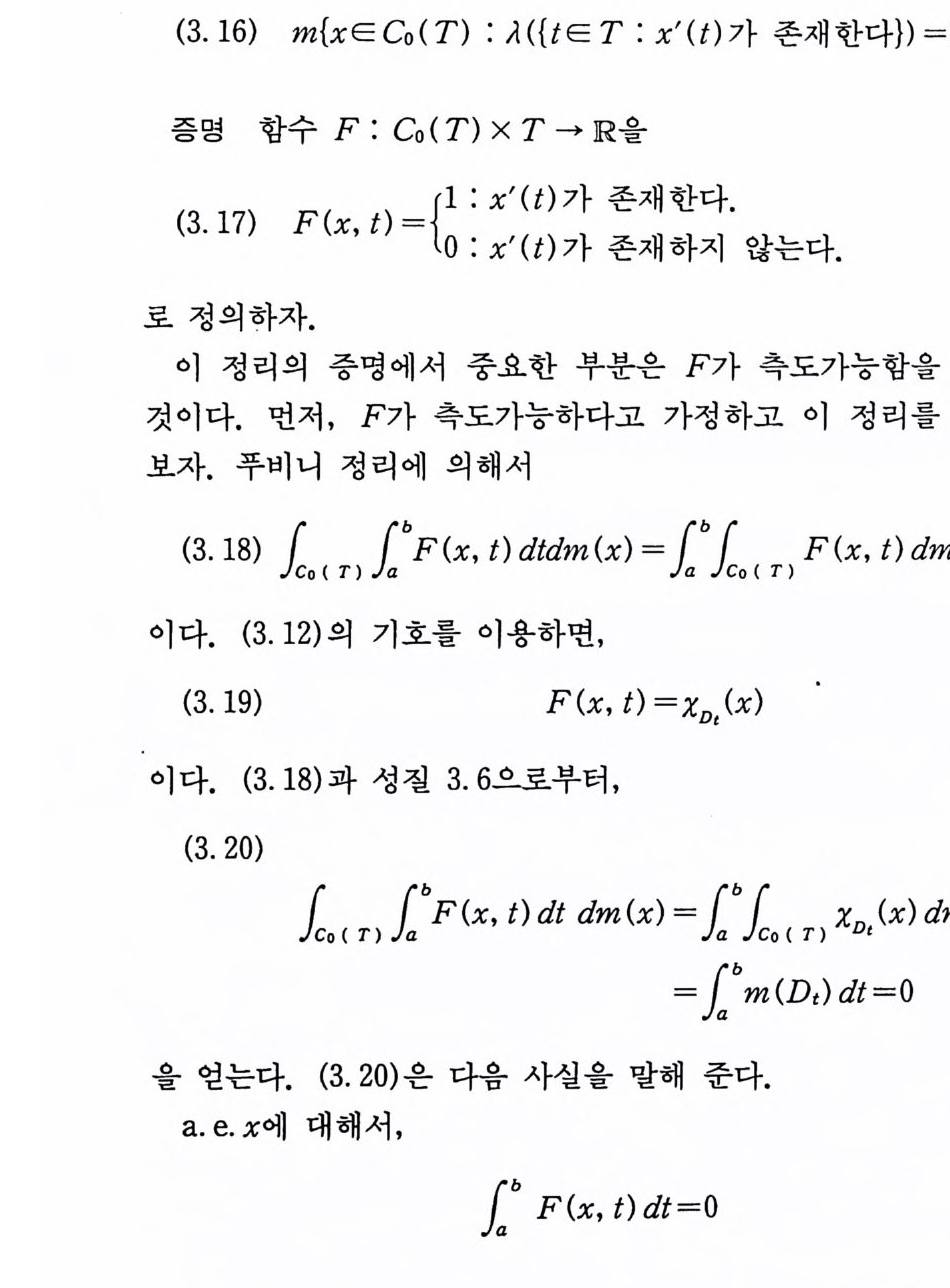

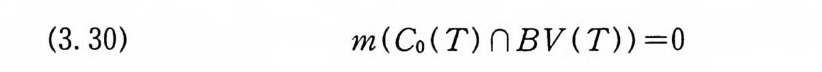

이제 이 절의 처음에 소개한 위너 곡선의 미분 불가능성에 대 한 정리를 증명해 보자. 정리 3.7( 위너) 거의 모든 (a.e.) 위너 곡선들의 미분가능한 점

둘의 집합은 르베그 측도 0 이다. 죽,

(3.16) m{xECo(T) : ;l({tE T : x'( t)가 존재한다}) =O}=l

(3.16) m{xECo(T) : ;l({tE T : x'( t)가 존재한다}) =O}=l

이다. 이것은, a. e. x 에 대해서, F(x, t) =1 인 t들의 집합의 르 베그 측도는 0 임을 말한다. 즉 a.e.x 에 대해서, x' (t)가 존재하 는 t들의 집합의 르베그 측도는 0 이다. 따라서 (3 . 16) 이 성립한 다. 이제 F(x, t)가 측도가능함을 증명해 보자.

(3. 21) G={ (x, t) E Co( T) x T : F(x, t) =1}

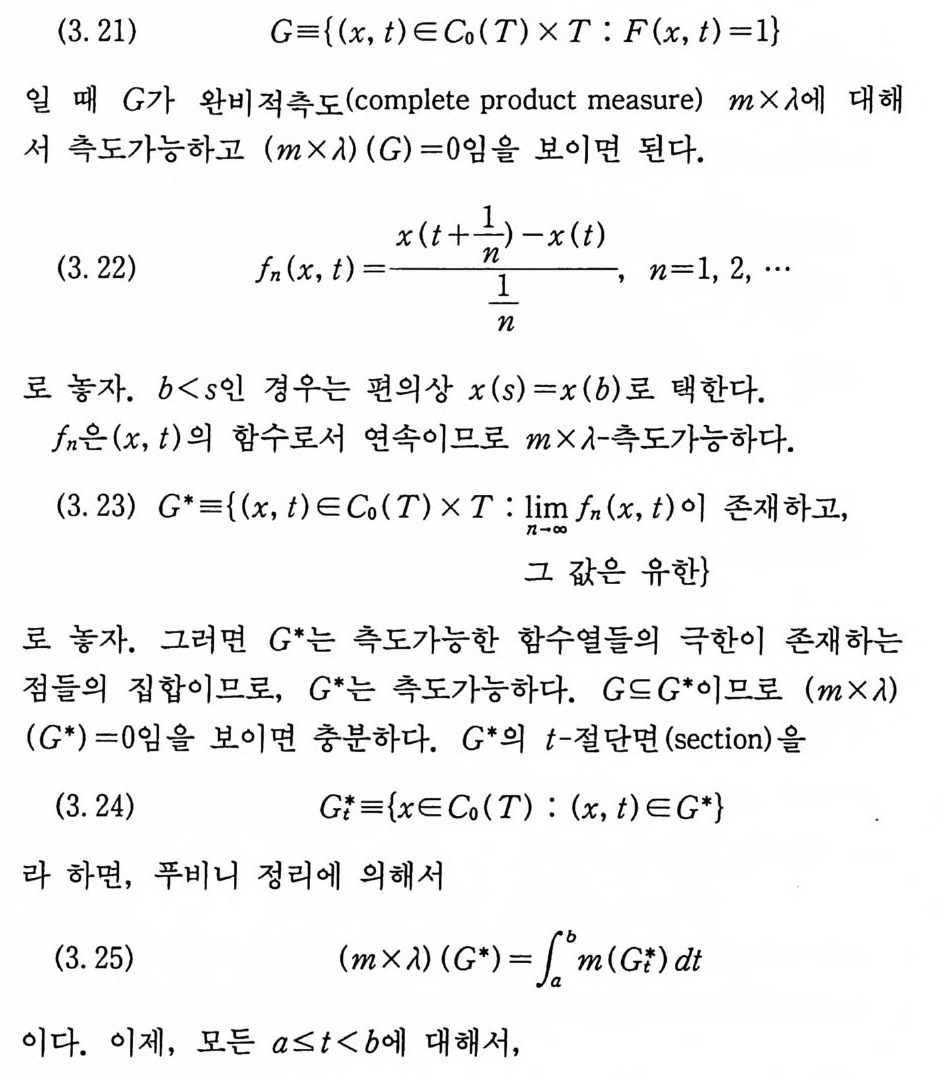

(3. 21) G={ (x, t) E Co( T) x T : F(x, t) =1}

(3.26) m(Gn=o

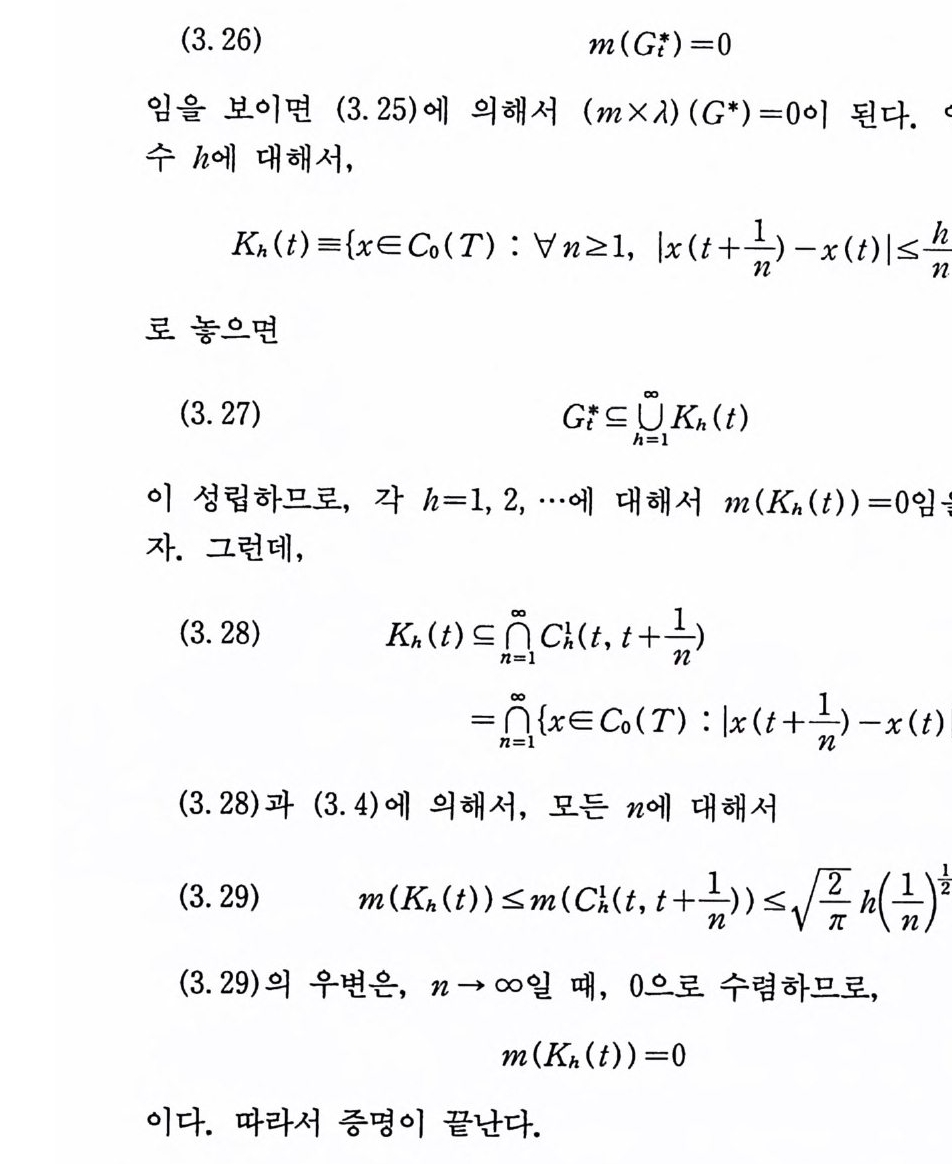

(3.26) m(Gn=o

위의 정리로부터 유계변동에 대한 다음 정리를 얻는다. [a, b] 에서 유계변동인 함수들의 집합을 BV(T) 라 하자.

따름정리 3.8 유계변동 (boundedvar i a ti on) 인 위너 곡선들의 집합은 위너 측도 0 이다. 죽

(3. 30) m(C 。 (T) nBV(T)) =O

(3. 30) m(C 。 (T) nBV(T)) =O

증명 x 가 [a, l 기에서 유계변동이면, 거의 모든 (a. e.) t에 대 해서 x' (t)가 존재한다. 즉,

xt/ ={ xECo(T) : A({tE T : x' (t)가 존재한다}) =O}

xt/ ={ xECo(T) : A({tE T : x' (t)가 존재한다}) =O}

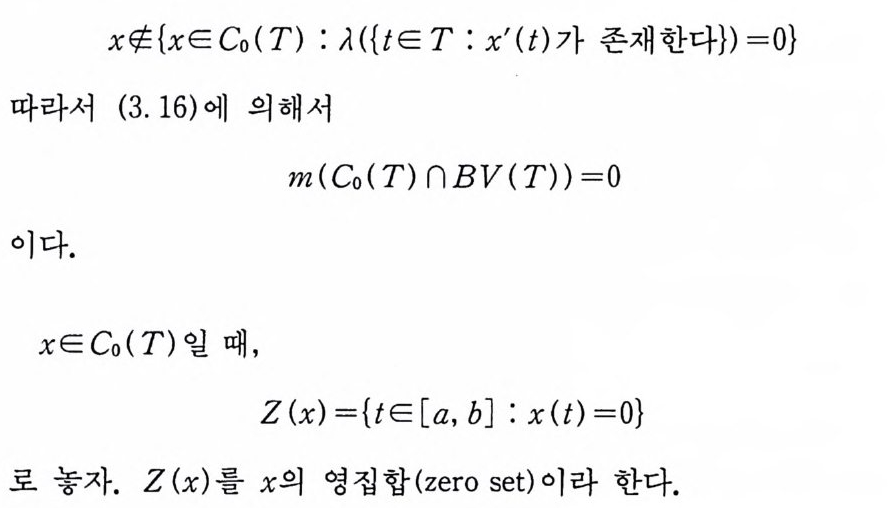

다음 정리는 정리 3.7 과 같은 방법으로 증명할 수 있다.

다음 정리는 정리 3.7 과 같은 방법으로 증명할 수 있다.

(3. 31) m{xE Co( T) : ,1 (Z (x) ) =O}=l .

주 3.10 X 의 영집합 Z(x) 에 대해서 다음 사실이 성립한다

(Freedman[l]). 거의 모든 xECo(T) 에 대해서, Z(x) 는 완전집 합 (pe rfe c t set) 아 다. 즉, Z (x) 는 조밀 (dense) 한 폐 집 합이 다. 따 라서 Z(x) 는 셀 수 없는 집합이다 (uncoun t able set) . 그러나 Z (x) 의 르베그 측도는 0 이다. 4 척도불변 가측집합 위너 측도가 르베그 측도와 공유할 수 없는 중요한 성질 중의 하나가 평행변환 불변성이라는 것은 앞에서 논하였다. 여기서는 이들 측도가 공유할 수 없는 또 하나의 중요한 성질인 척도불변 성 (scale-in v aria n t) 에 대 해 서 논하기 로 하자. E 가 르베그 측도가능한 집합일 때, 모든 실수 a>O 에 대해서 aE 는 르베그 측도가능하고,

(4. 1) ...l( aE) =a...l ( E)

(4. 1) ...l( aE) =a...l ( E)

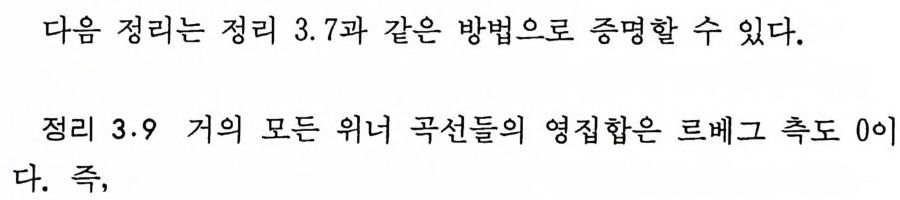

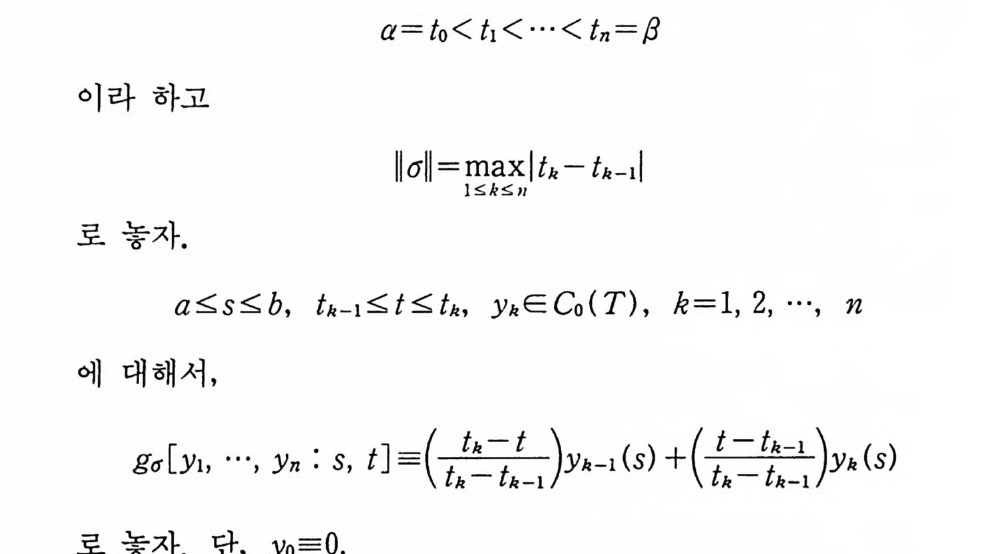

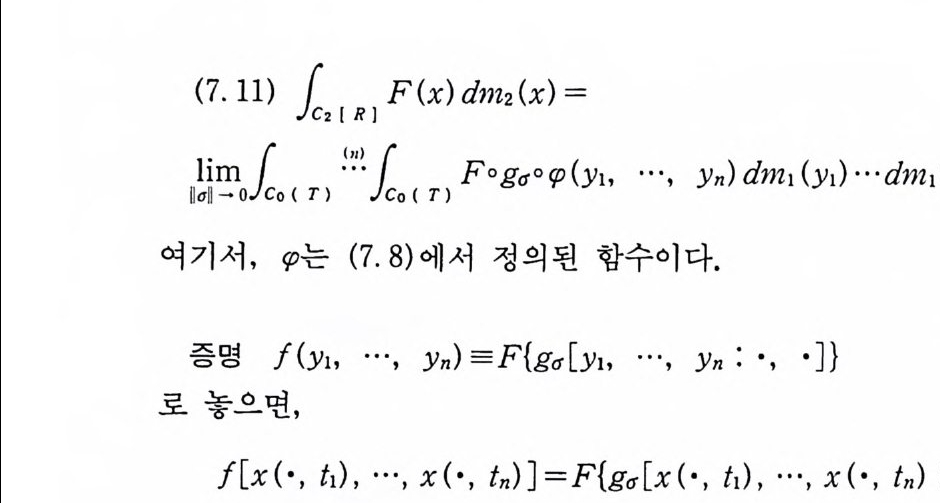

인 것은 르베그 측도론에서 잘 알려진 사실이다. 그러나 위너 측 도는 이 성질을 만족하지 못한다(정리 4.18). 위너 공간에서의 척도불변성의 개념은 위너 측도 자체에서도 중요한 역할을 하지 만 파인만 적분에서는 필수적인 중요한 개념이다. 위너 공간에서 척도불변성에 관한 이론울 전개하는 데 ·필수적 인 정리가 있다. 이 정리는 위너 곡선의 이차변동(q uadra tic var i a ti on) 에 관한 것으로, 1940 년에 레비 (P. Le vy)에 의해서 얻 어졌다. 여기서는 이 정리의 특별한 경우로서, 1947 년에 카메룬 (R.H . Cameron) 과 마틴 (W.T. Martin ) 에 의 해 서 , 레 비 와는 독립 적으로 증명된 정리를 소개한다. 구간 [a, b] 의 분할 (pa rtit ion ) a = to < t1 < …< & = b 을 lf k 라고

하자. xEC 。 (T) 에 대해서,

하자. xEC 。 (T) 에 대해서,

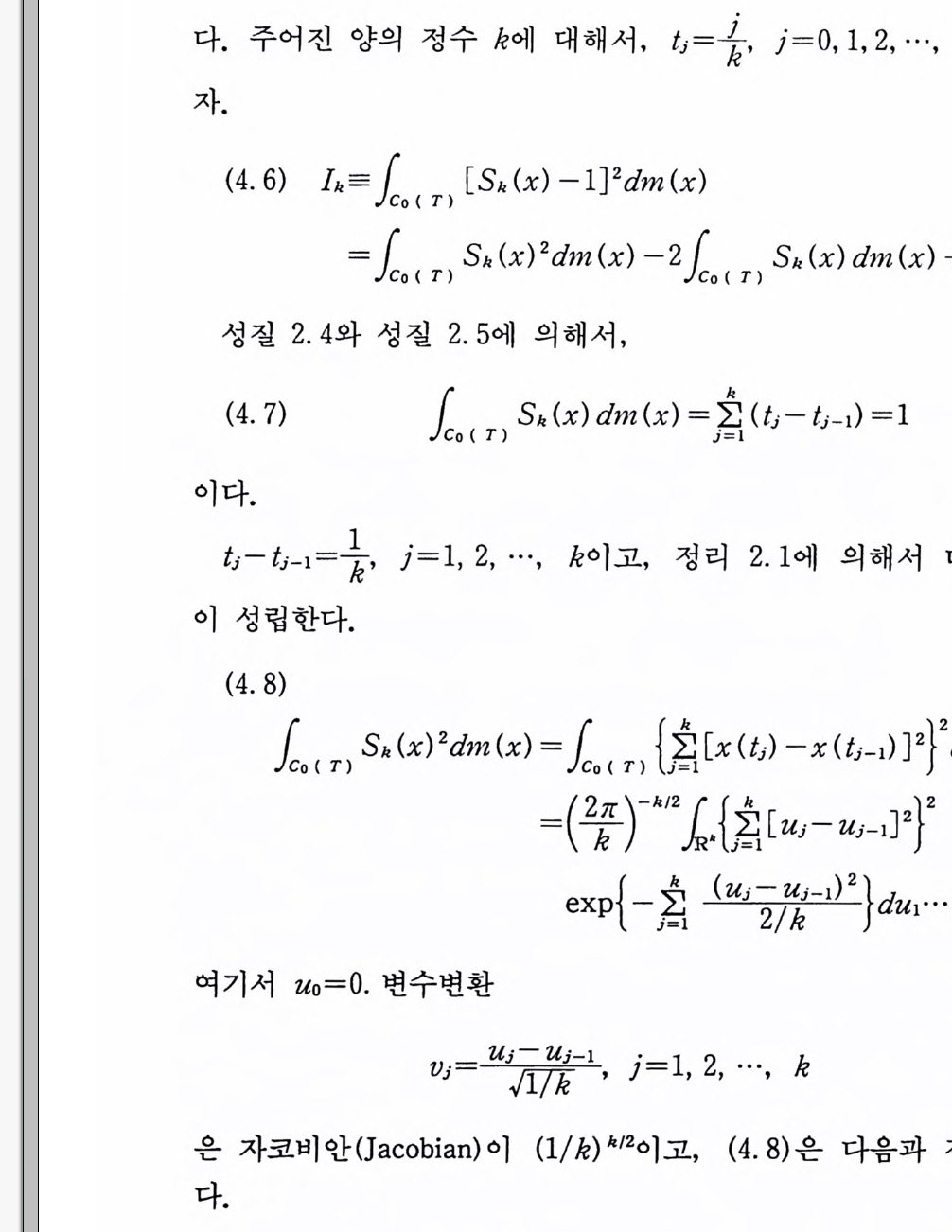

다. 주어진 양의 정수 k 에 대해서, tj=j, j= O, 1, 2, …, k 로 놓

다. 주어진 양의 정수 k 에 대해서, tj=j, j= O, 1, 2, …, k 로 놓

(4.9)

(4.9)

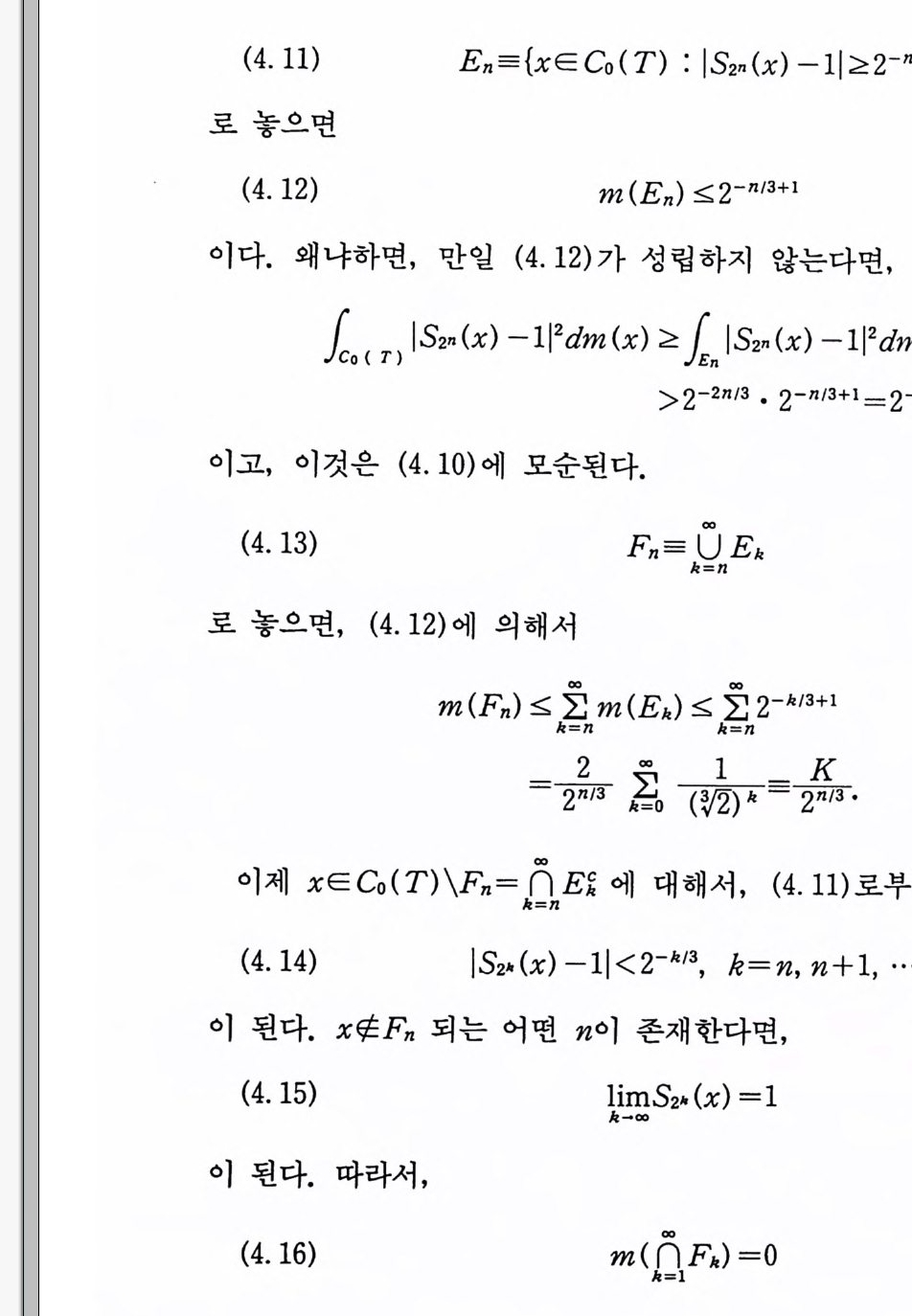

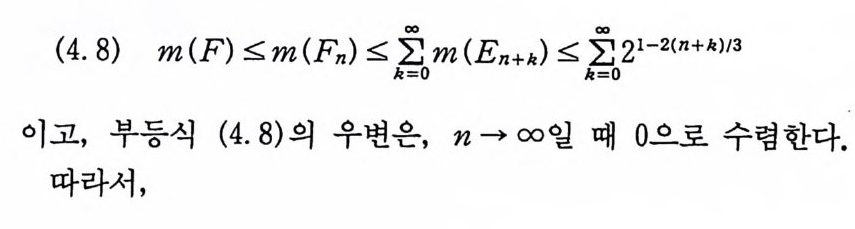

(4. 11) En={xECo(T) : IS2n(x)-l|22-n/3}

(4. 11) En={xECo(T) : IS2n(x)-l|22-n/3}

임울 보이면 증명이 끝난다. 그런데 (4 . 13) 에 의해서, 모든 n 에 대해서,

(4. 17) m (k[OJ=O 1l F k) ~ m (Fn) 소K尸

(4. 17) m (k[OJ=O 1l F k) ~ m (Fn) 소K尸

이므로 (4. 16) 이 성 립 한다. 주 4,2 (1) 따름정리 3. 8 을 정리 4 . 1 의 따름정리로서도 얻을 수 있다. 따라서, (2) 유계인 도함수를 갖는 위너 곡선들의 집합 도 위너 측도 0 이다. 물론 이 사실도 정리 4.1 을 이용해서 직접 증명할 수 있다. 다음은 1940 년에 레비 (P. Le vy)에 의해서 얻어진 정리를 소개 한다. 이 정리의 결과를 포함하는 보다 일반적인 정리(강한국한 정리)는 3 장에서 증명하기로 한다.

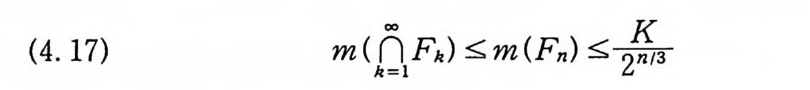

정리 4.3 {Tk} 가 [a, b] 의 분할들의 수열이고, Jr1 CJ r2 C… , k

정리 4.3 {Tk} 가 [a, b] 의 분할들의 수열이고, Jr1 CJ r2 C… , k

여기서 최소상계는 [a, 싸의 모든 분할 7[ h 에 대해서 취한다. 정리 4.3 의 결과와는 대조적으로 다음 사실이 성립한다 (Freed man [1, p. 48] ) .

a. e. xECo(T) 에 대해서, QV (X) =+(X)이다.

a. e. xECo(T) 에 대해서, QV (X) =+(X)이다.

가능한 집합이다.

가능한 집합이다.

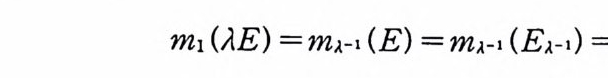

(4. 24) ma=m0a-1

(4. 24) ma=m0a-1

주 4-9 (1) (4. 27) 에 의해서, 보렐 측도 ma 는 C 려 1 집중되

주 4-9 (1) (4. 27) 에 의해서, 보렐 측도 ma 는 C 려 1 집중되

되는 보렐 집합 B 와 ma- 영 집합 N 이 존재한다. ( i )에 의해

되는 보렐 집합 B 와 ma- 영 집합 N 이 존재한다. ( i )에 의해

( ii ) NE TJ 일 필요충분조건은, 모든 a>O 에 대해서, Nn Ca

( ii ) NE TJ 일 필요충분조건은, 모든 a>O 에 대해서, Nn Ca

(4. 35) N=( UNa) UL

(4. 35) N=( UNa) UL

주 4-14 ( i ) (4. 37) 은 서로 소인 집합들의 합집합이므로,

주 4-14 ( i ) (4. 37) 은 서로 소인 집합들의 합집합이므로,

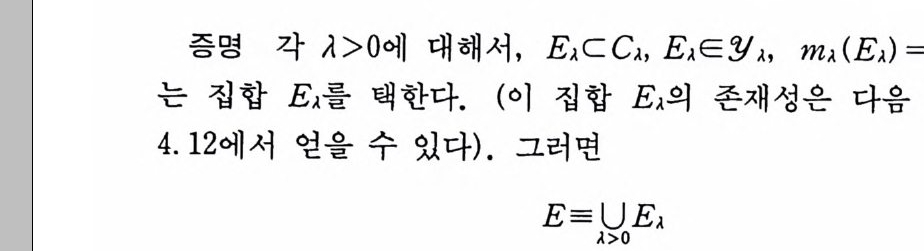

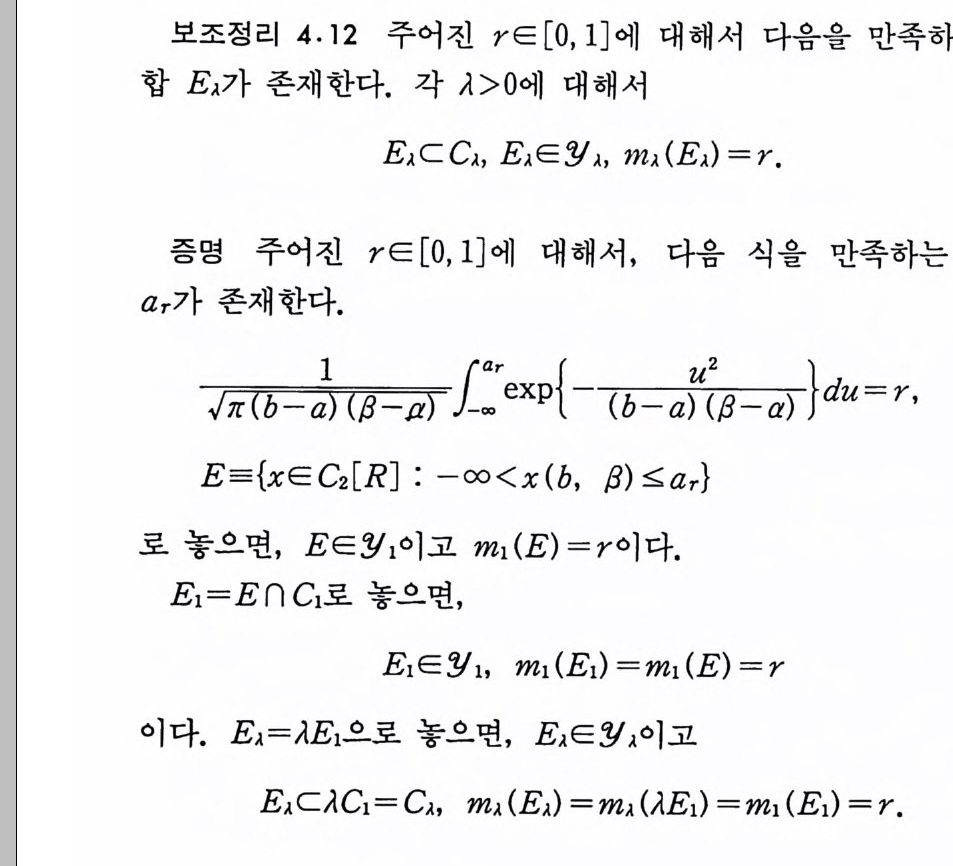

[O, 1] 를 임의의 함수라 하자. 그러면 각 a>O 에 대해서, EaCCa, EaE .0 a 이고 ma(Ea) =/(a-1) 되는

집합 Ea 가 존재한다.

집합 Ea 가 존재한다.

따름정리 4.17 f : (O, CX)) --- ► [O, 1] 를 임의의 함수라 하자. 그

따름정리 4.17 f : (O, CX)) --- ► [O, 1] 를 임의의 함수라 하자. 그

이므로 aH 는 위너 영집합이다. 따라서 위너 측도가능하다.

이제, G=a-1H(a>O, a -=l= l) 로 놓으면 G 는 위너 측도가능하

이제, G=a-1H(a>O, a -=l= l) 로 놓으면 G 는 위너 측도가능하

증명 ( i ) T-1 은 연속함수이므로, B 가 보렐 집합이면 T- 1

증명 ( i ) T-1 은 연속함수이므로, B 가 보렐 집합이면 T- 1

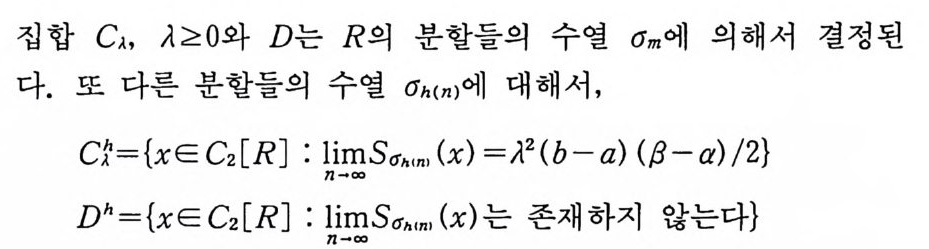

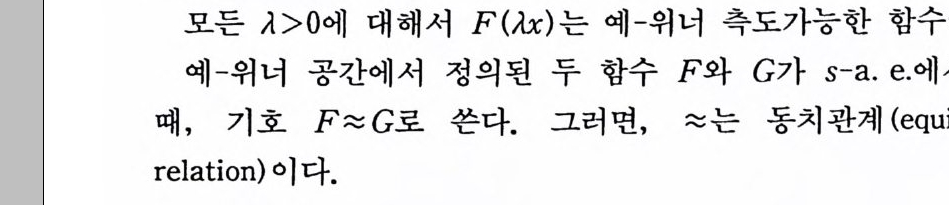

EE .0일 때, 이 두 분할들의 수열에 대한 정리 4.13 의 결과를

EE .0일 때, 이 두 분할들의 수열에 대한 정리 4.13 의 결과를

도 척도불변 영집합임을 보일 수 있고

도 척도불변 영집합임을 보일 수 있고

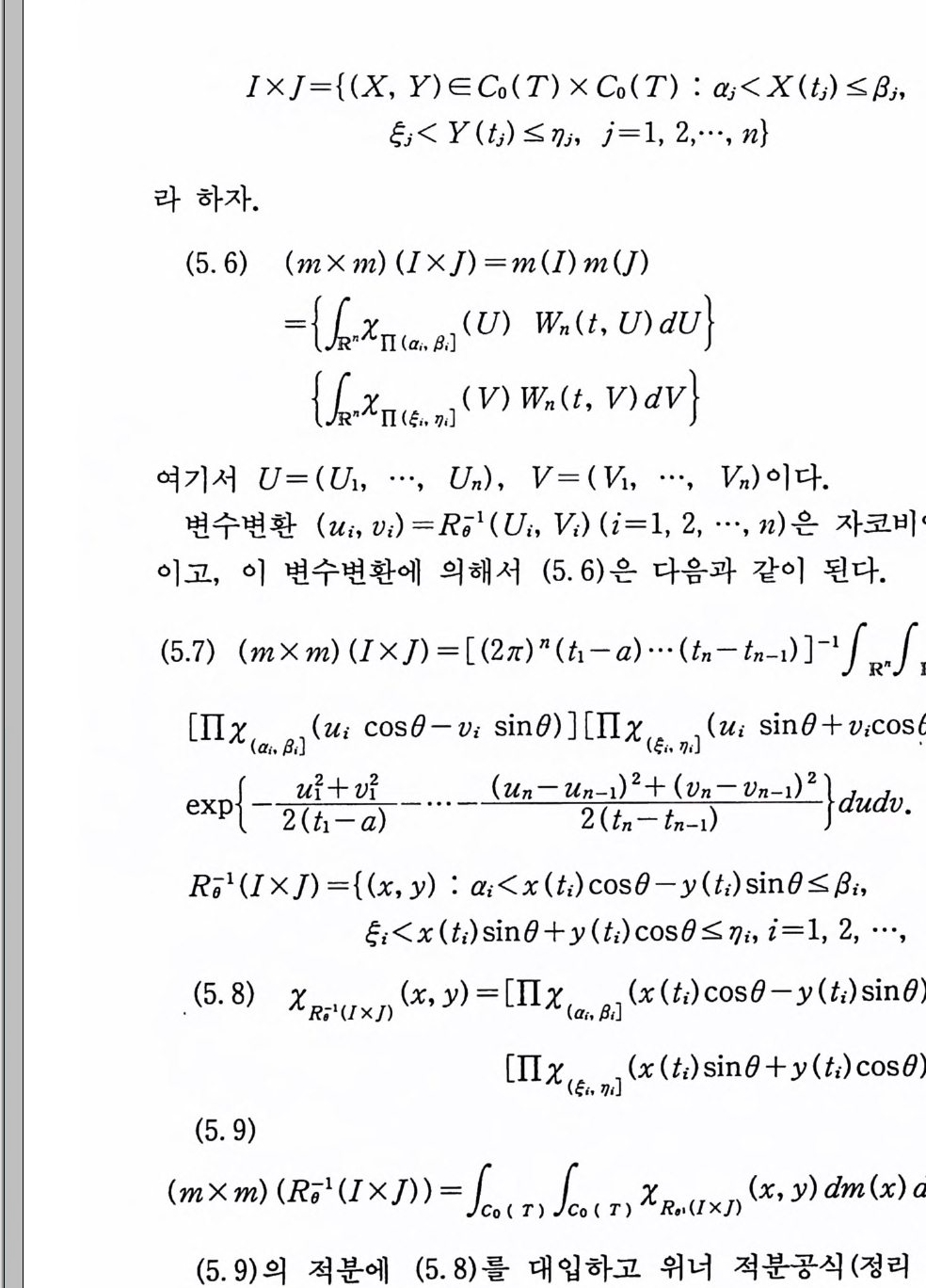

v = - U sin 0 + V cos 0

v = - U sin 0 + V cos 0

xy (( tt) ) == X—(X t) ( ct)o ssi n( ) +8 +Y Y( t)( ts)i nc o (s) ()

xy (( tt) ) == X—(X t) ( ct)o ssi n( ) +8 +Y Y( t)( ts)i nc o (s) ()

Jx ]={(X, Y)ECo(T) XCo(T) : aj < X({j) s f 3j,

Jx ]={(X, Y)ECo(T) XCo(T) : aj < X({j) s f 3j,

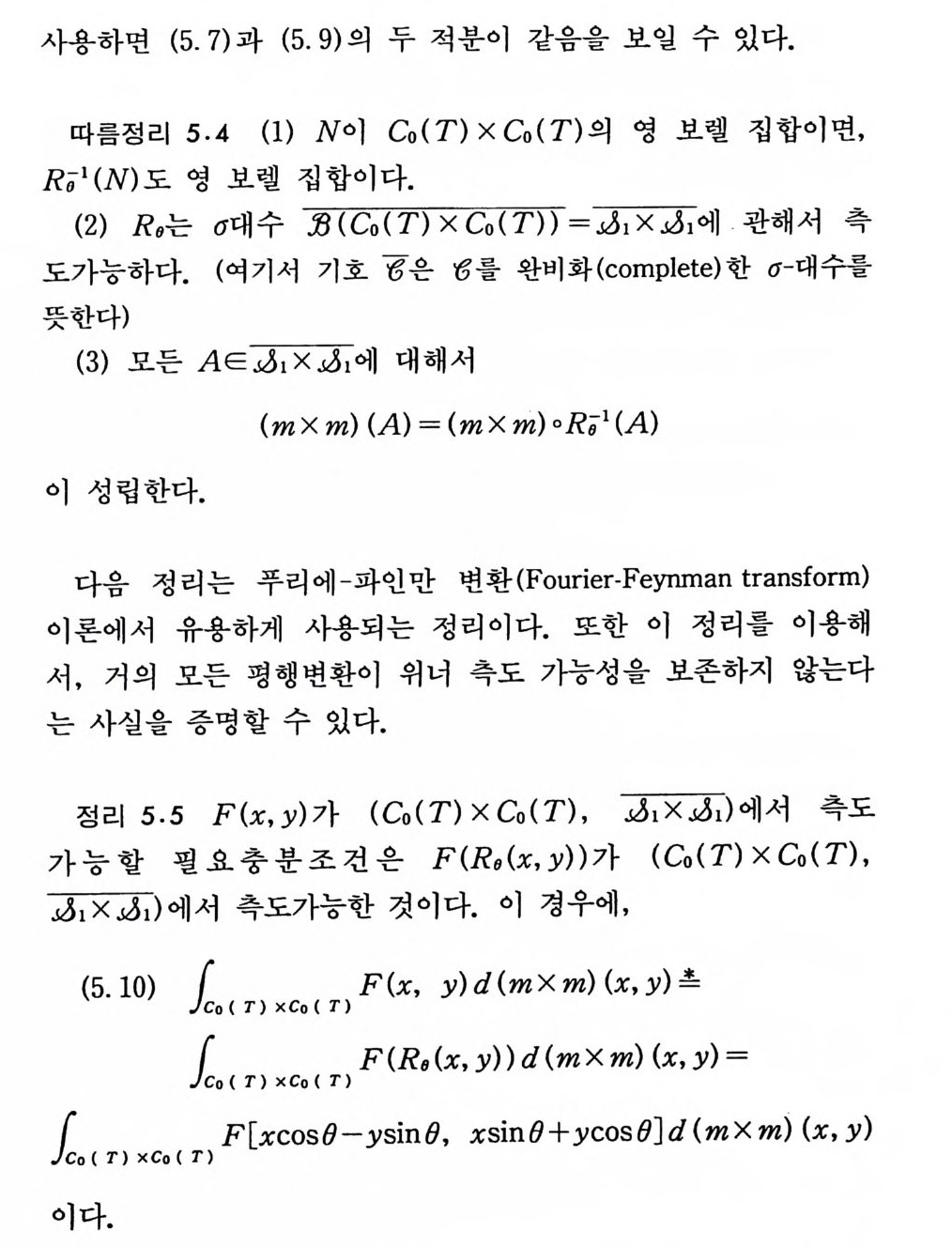

사용하면 (5.7) 과 (5.9) 의 두 적분이 같음을 보일 수 있다.

사용하면 (5.7) 과 (5.9) 의 두 적분이 같음을 보일 수 있다.

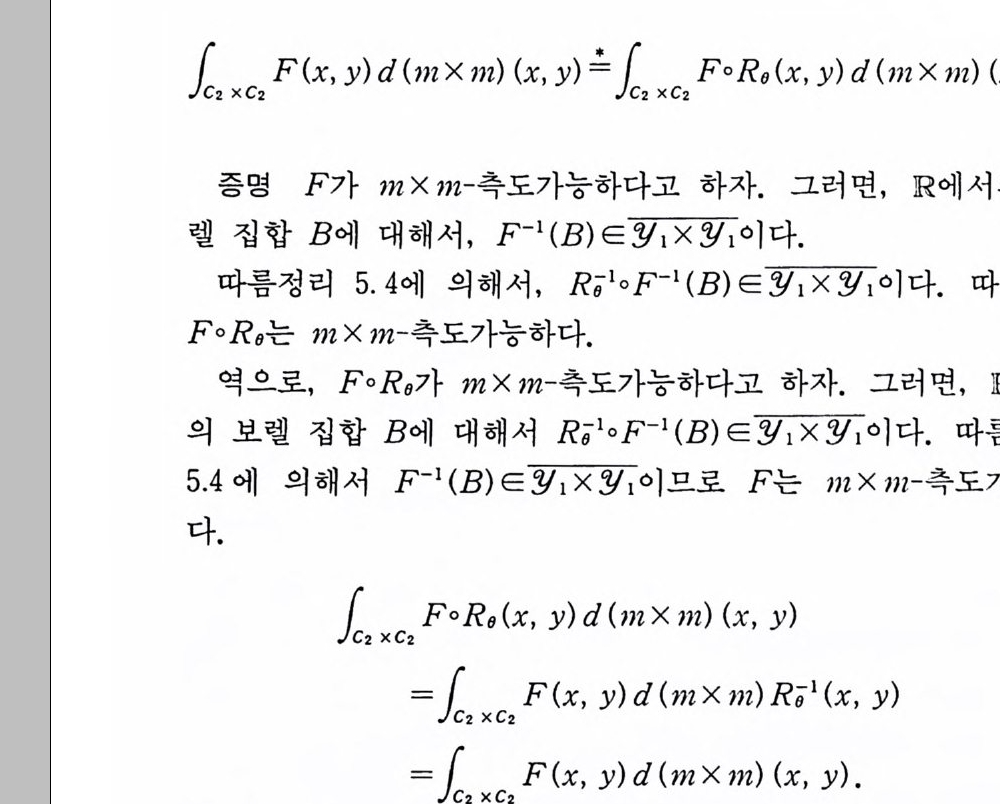

증명 따름정리 5. 4(2) 에 의해서 R 。(따라서 R i 1) 가 측도가능하

증명 따름정리 5. 4(2) 에 의해서 R 。(따라서 R i 1) 가 측도가능하

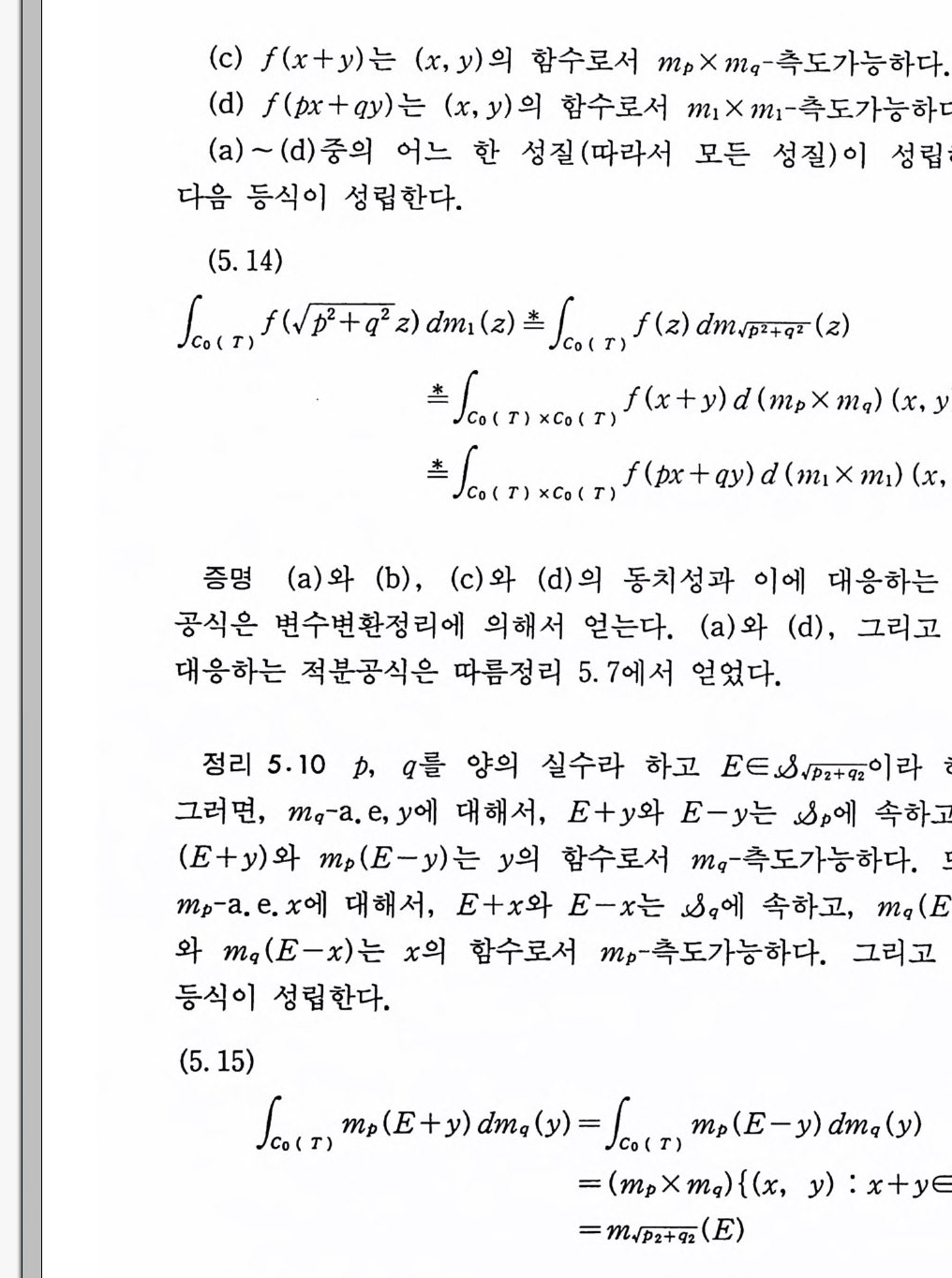

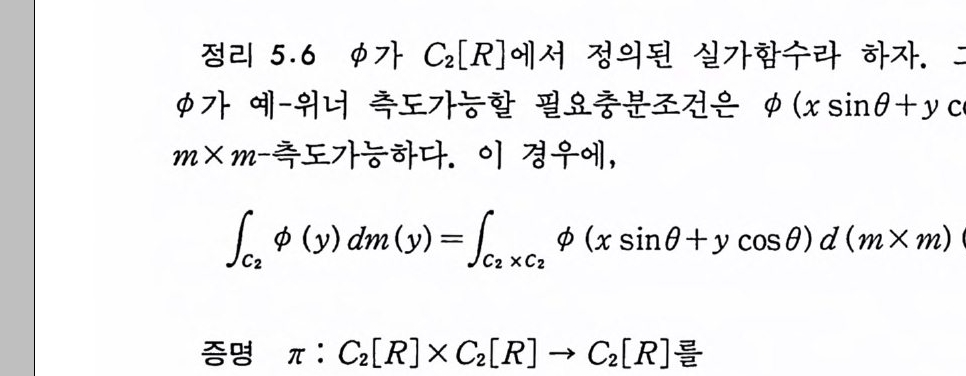

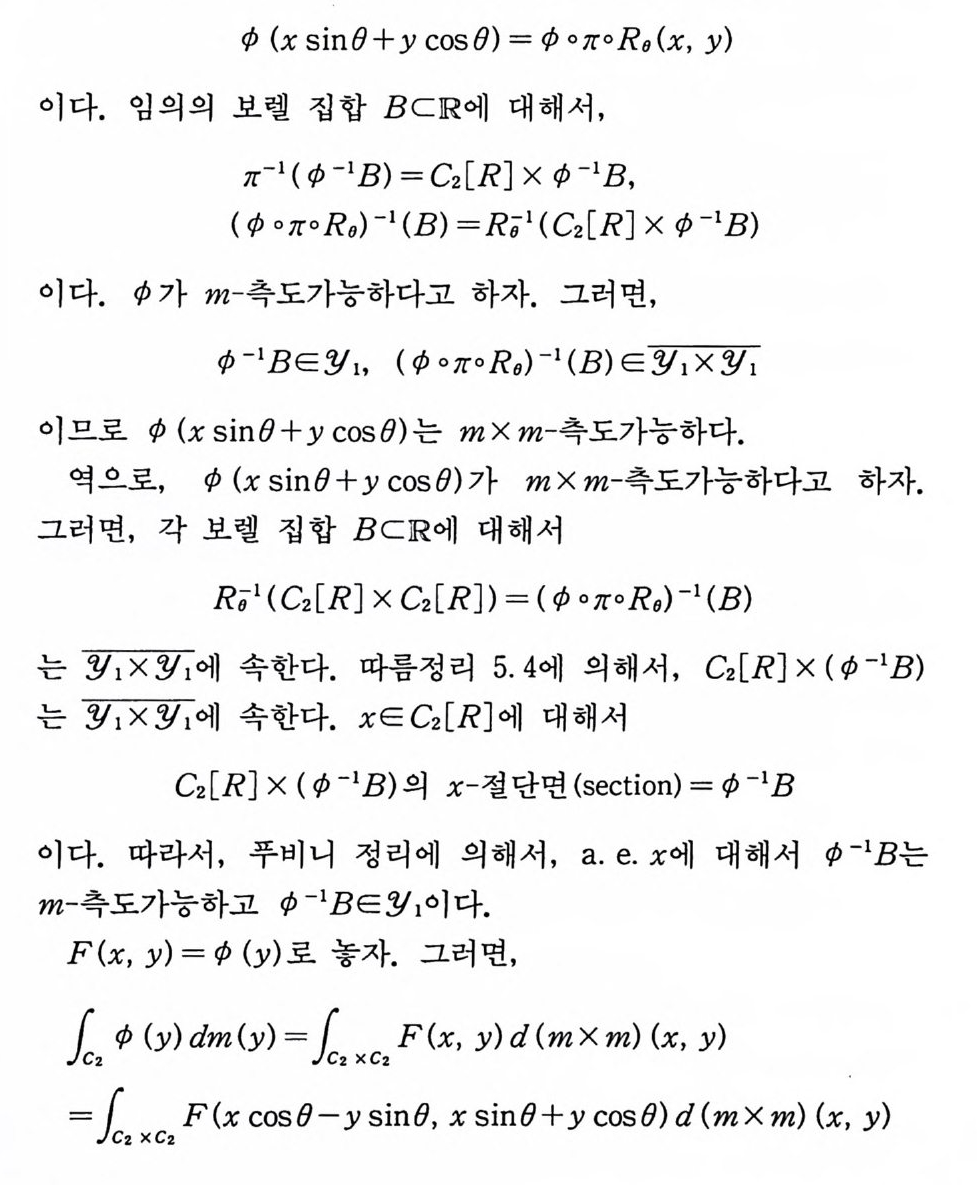

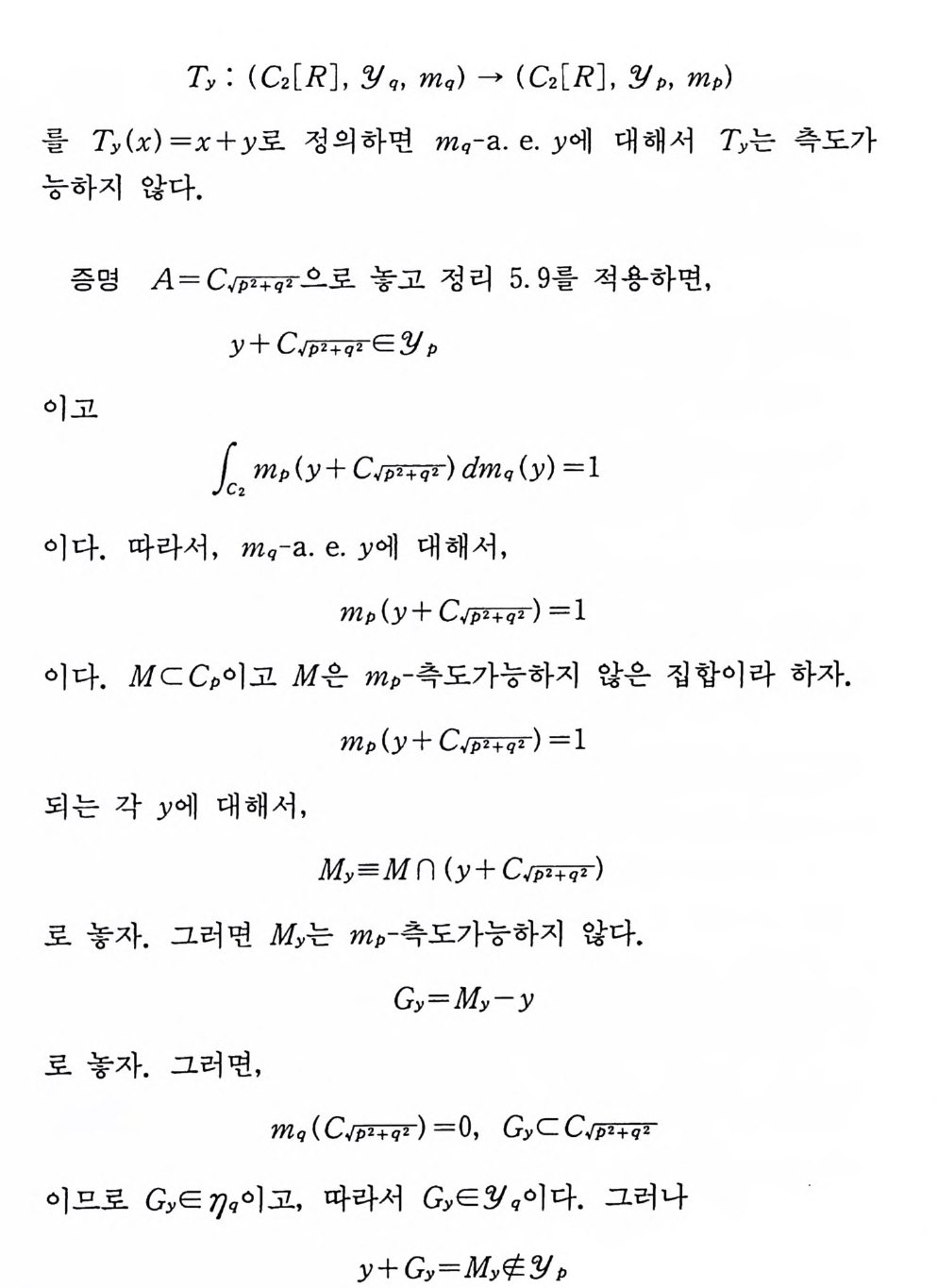

증명 ()를 다음과 같이 택한다.

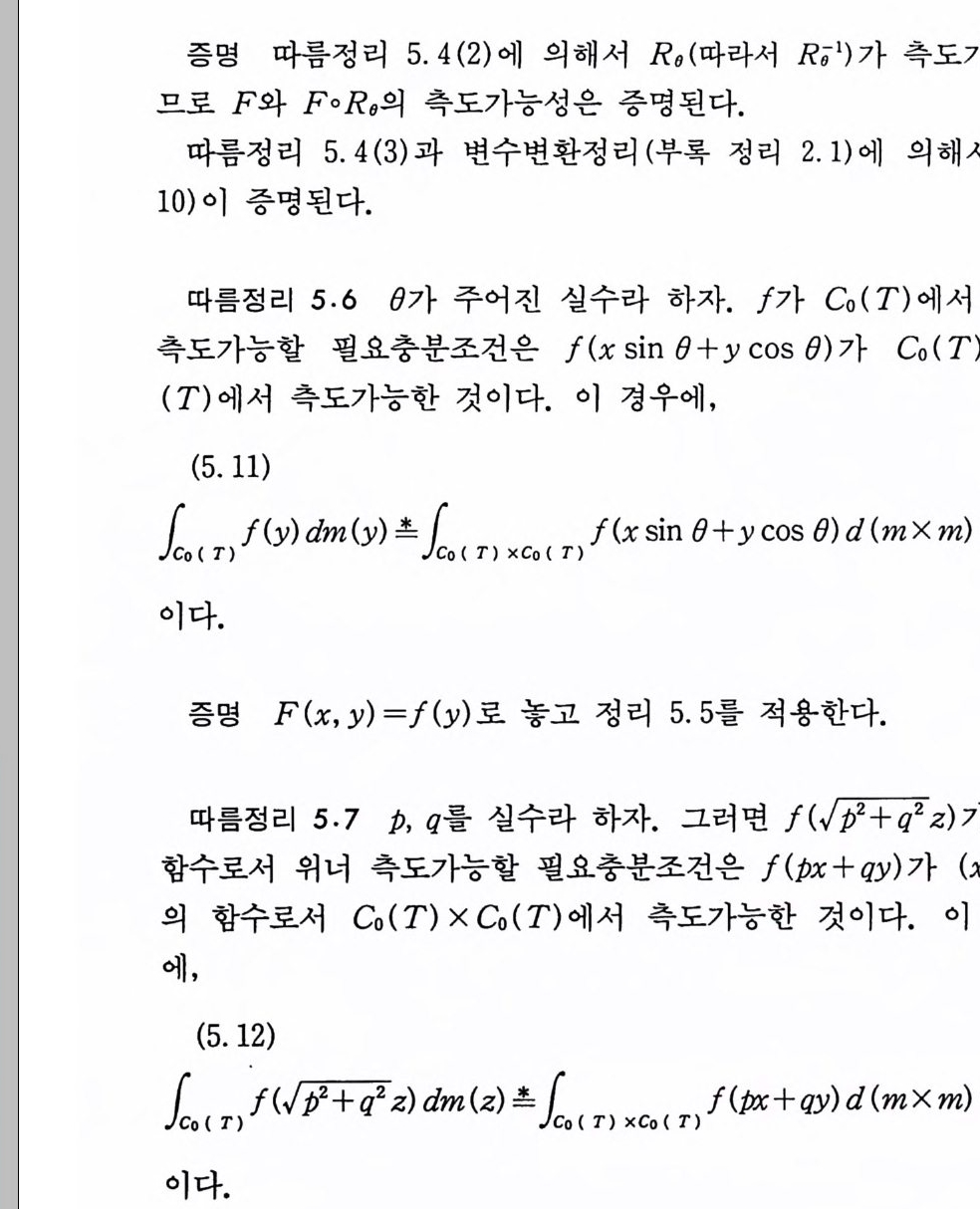

sin 0 = @p ' cos 0 = @q ·

sin 0 = @p ' cos 0 = @q ·

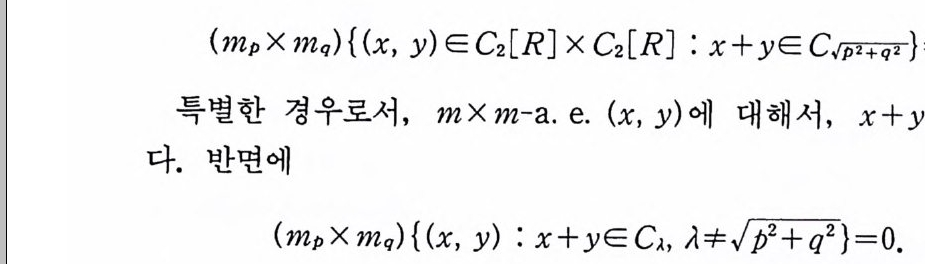

(c) J (x + y) 는 (x , Y) 의 함수로서 mp X 11Z q 一 측도가능하다.

(c) J (x + y) 는 (x , Y) 의 함수로서 mp X 11Z q 一 측도가능하다.

=loCo ,( TT )l mq ( E— x)d mp ( x)

=loCo ,( TT )l mq ( E— x)d mp ( x)

(5. 17) mp (y + C,f ji2+q2) = 1

(5. 17) mp (y + C,f ji2+q2) = 1

다음은 척도불변 가측집합과 척도불변 영집합의 평행변환에 관 한 긍정적인 결과들이다.

따름정리 5.14 EE.J , P>O 라 하자. 그러면, s-a. e. y에 대

따름정리 5.14 EE.J , P>O 라 하자. 그러면, s-a. e. y에 대

증명 각 11>0 에 대해서, m.1 - a. e. y가 mp ( N+y ) =0 을 만족

증명 각 11>0 에 대해서, m.1 - a. e. y가 mp ( N+y ) =0 을 만족

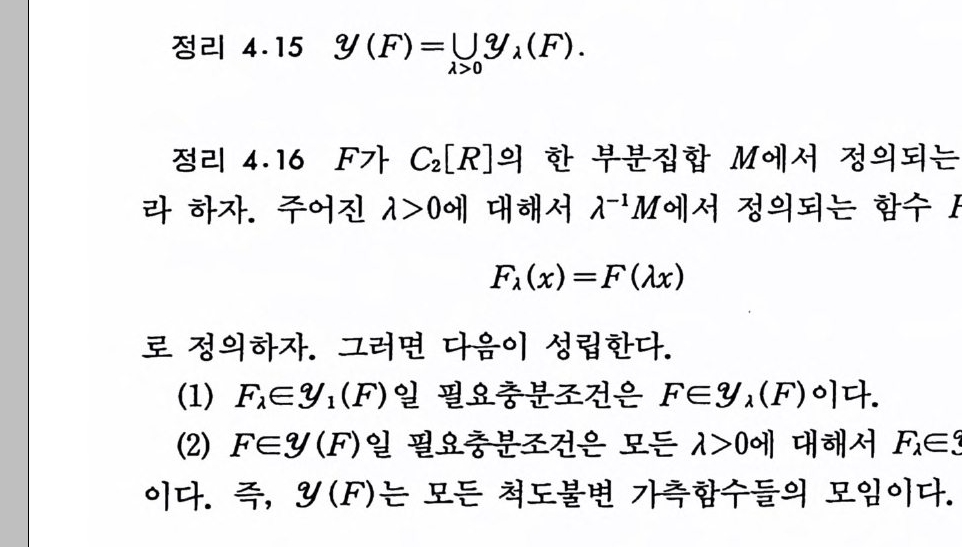

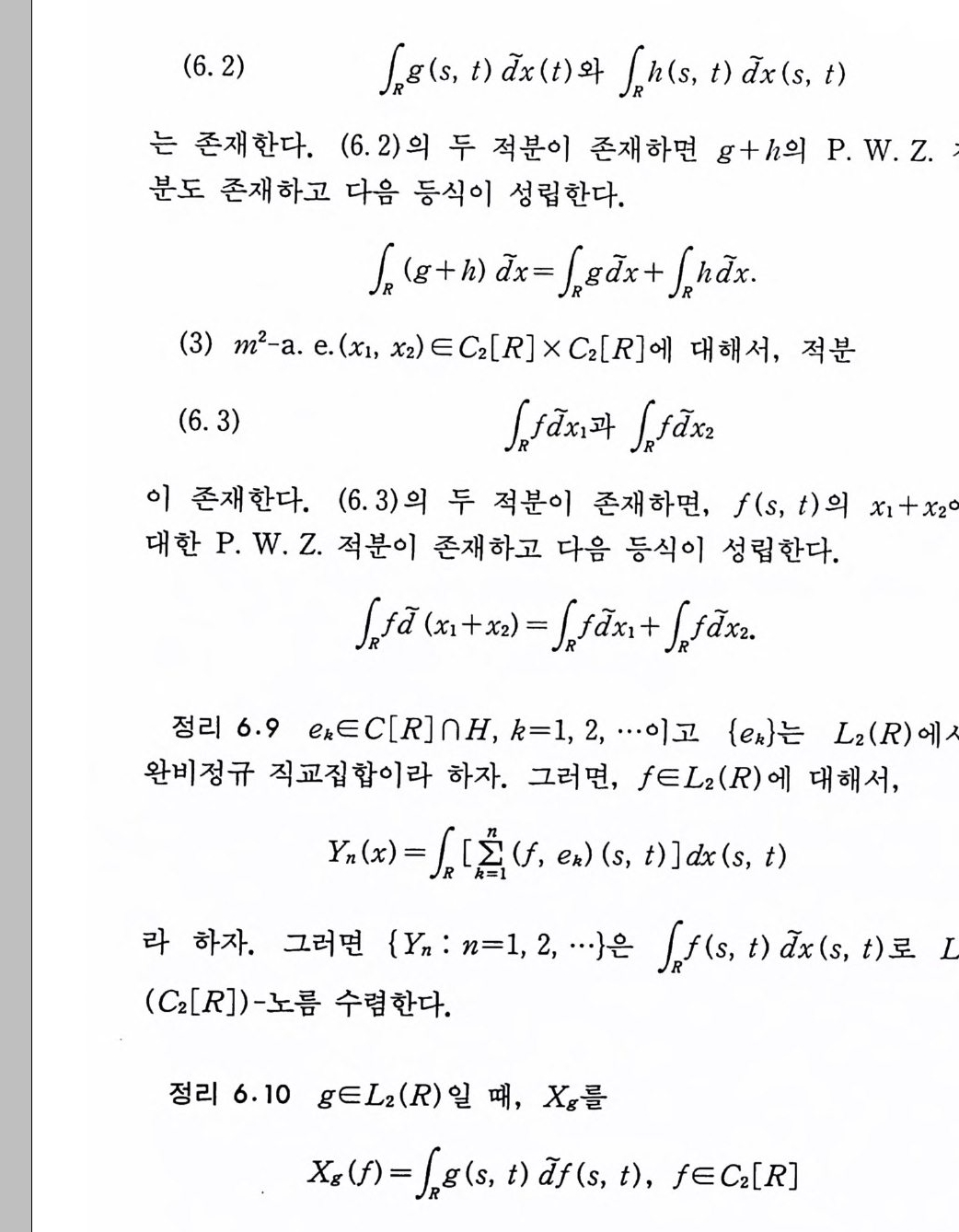

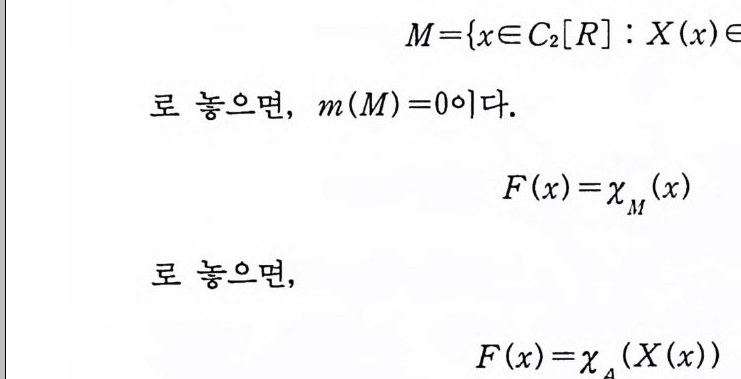

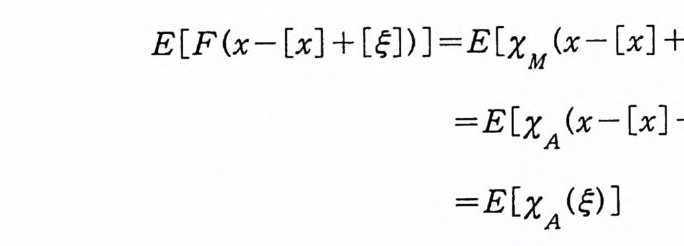

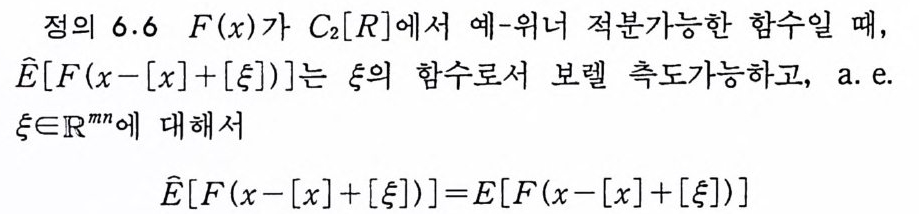

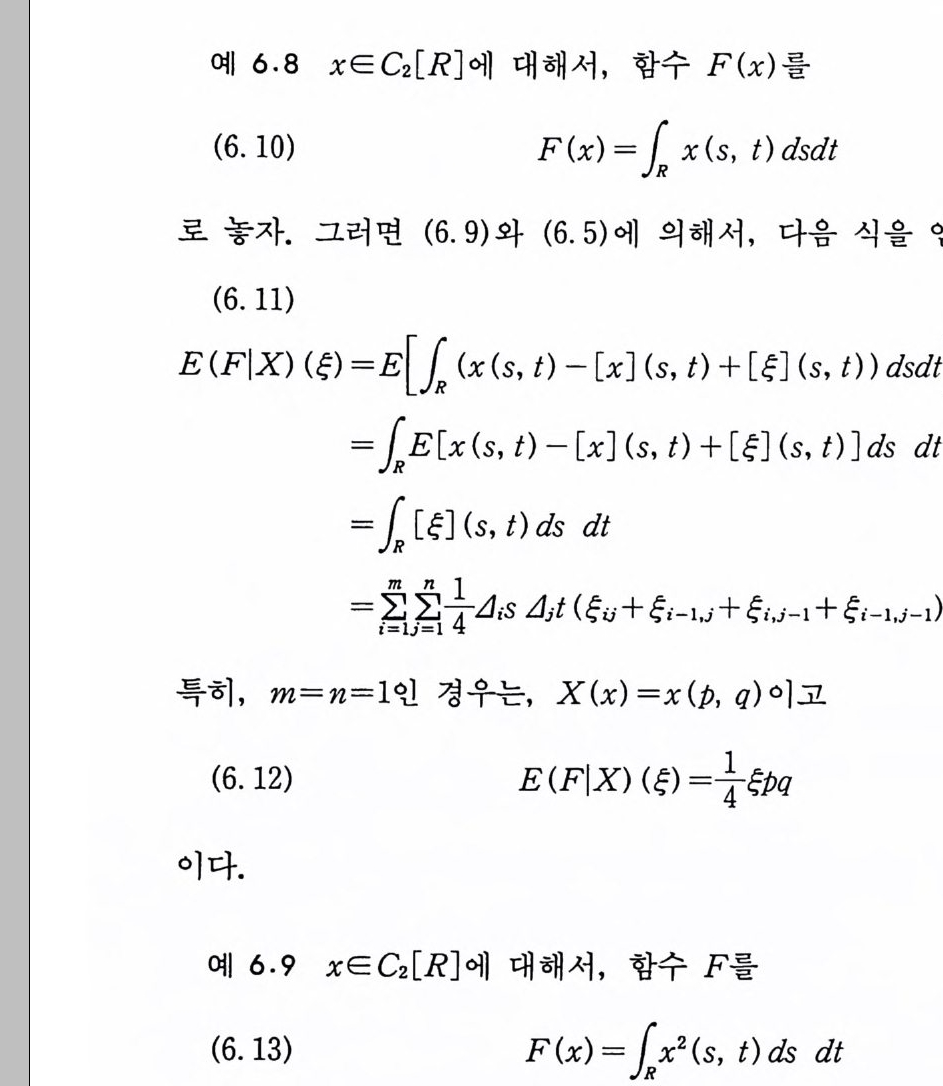

정의 6.l 척도불변 가측집합에서 정의된 함수 F 가, 다음 성

정의 6.l 척도불변 가측집합에서 정의된 함수 F 가, 다음 성

주 ~는 동치 관계이다• 여기서는 실가함수만을 취급하지만 복소수 값을 갖는 함수에 대해서도 같은 이론을 전개할 수 있다. 다음 세 정리는 각각 정리 4.11, 정리 5. 9 정리 4.15 에 의해서 얻는다.

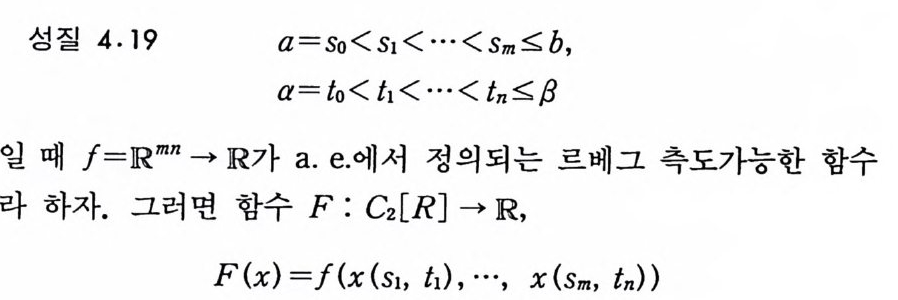

정리 6.2 .J (F) = 門 .0a (F)

정리 6.2 .J (F) = 門 .0a (F)

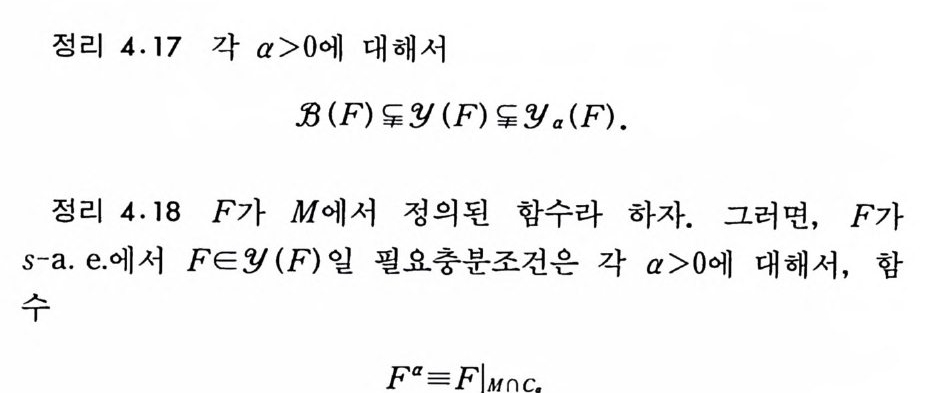

정리 6.4 각 a>O 에 대해서,

정리 6.4 각 a>O 에 대해서,

자. F-1(B)E .0임울 보이기 위해서, 각 a>O 에 대해서 F-1(B)

자. F-1(B)E .0임울 보이기 위해서, 각 a>O 에 대해서 F-1(B)

(6. 5) lbF(anZ) dz -+ lbF(az) dz

(6. 5) lbF(anZ) dz -+ lbF(az) dz

주 6.8 (1) 위너 공간에서 척도변환에 관계된 문제점을, 보렐 집합이나 보렐 측도가능한 함수로 제한함으로써 해결할 수도 있 다. 그러나 이와 같이 제한한다고 해서 모든 문제점들이 극복되 는 것은 물론 아니다. (2) 함수 F 가 s-a. e. 에서 연속이 면 위너 공간에서도 (6. 5) 가

성립한다. 즉, an-a 일 때,

성립한다. 즉, an-a 일 때,

다음 정리도 정리 5.9 를 사용해서 얻을 수 있다•

고 정하리자 .6 .10r :F::: : G와 ) Gp 를, q척 >도O 가불 변임 의가로측 함주수어이전고 실s-수a.이e면. ,에 서 (m같,다x

고 정하리자 .6 .10r :F::: : G와 ) Gp 를, q척 >도O 가불 변임 의가로측 함주수어이전고 실s-수a.이e면. ,에 서 (m같,다x

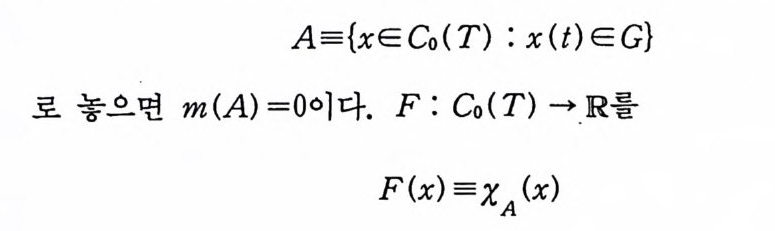

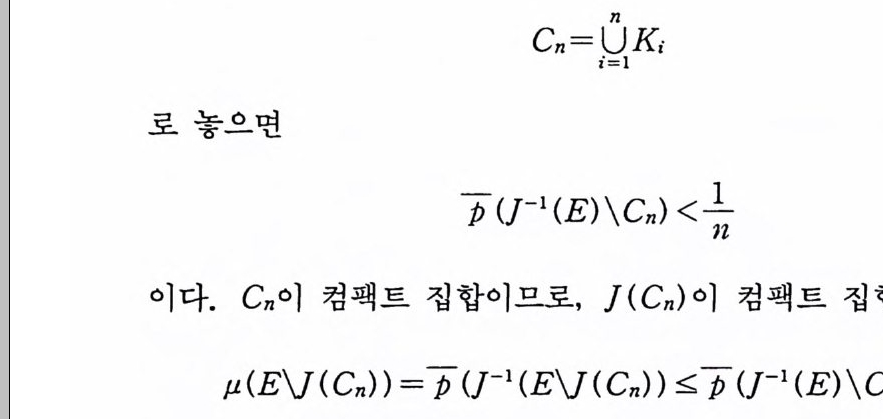

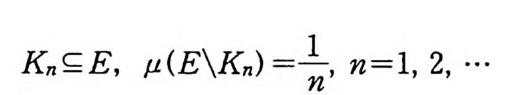

롤 사용해서 함수공간 D(T) 에 측도를 도입하려고 한다. 집합함 수 (se t fun cti on ) µ를 幻에서 다음과 같이 정의하자.

(7. 4) µ(/) =P{ 硏 E요 : aj< x(th o)

(7. 4) µ(/) =P{ 硏 E요 : aj< x(th o)

가하는 순서일 필요는 없다)에 대해서, 집합함수 µ(ti, …, L) 을 ]Rn

가하는 순서일 필요는 없다)에 대해서, 집합함수 µ(ti, …, L) 을 ]Rn

(1) µ(X) =1

(1) µ(X) =1

00

00

그런데,

µ(Kn) 김

µ(Kn) 김

fl(I ), fiI), fiI)’ : {t1, …, t kI} 에서 수령

fl(I ), fiI), fiI)’ : {t1, …, t kI} 에서 수령

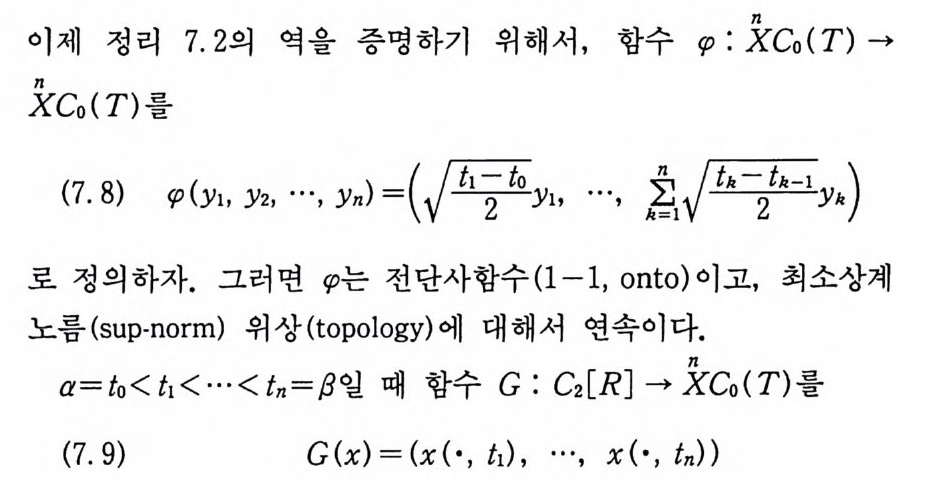

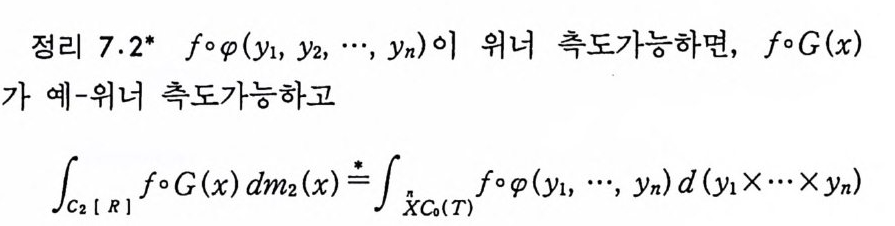

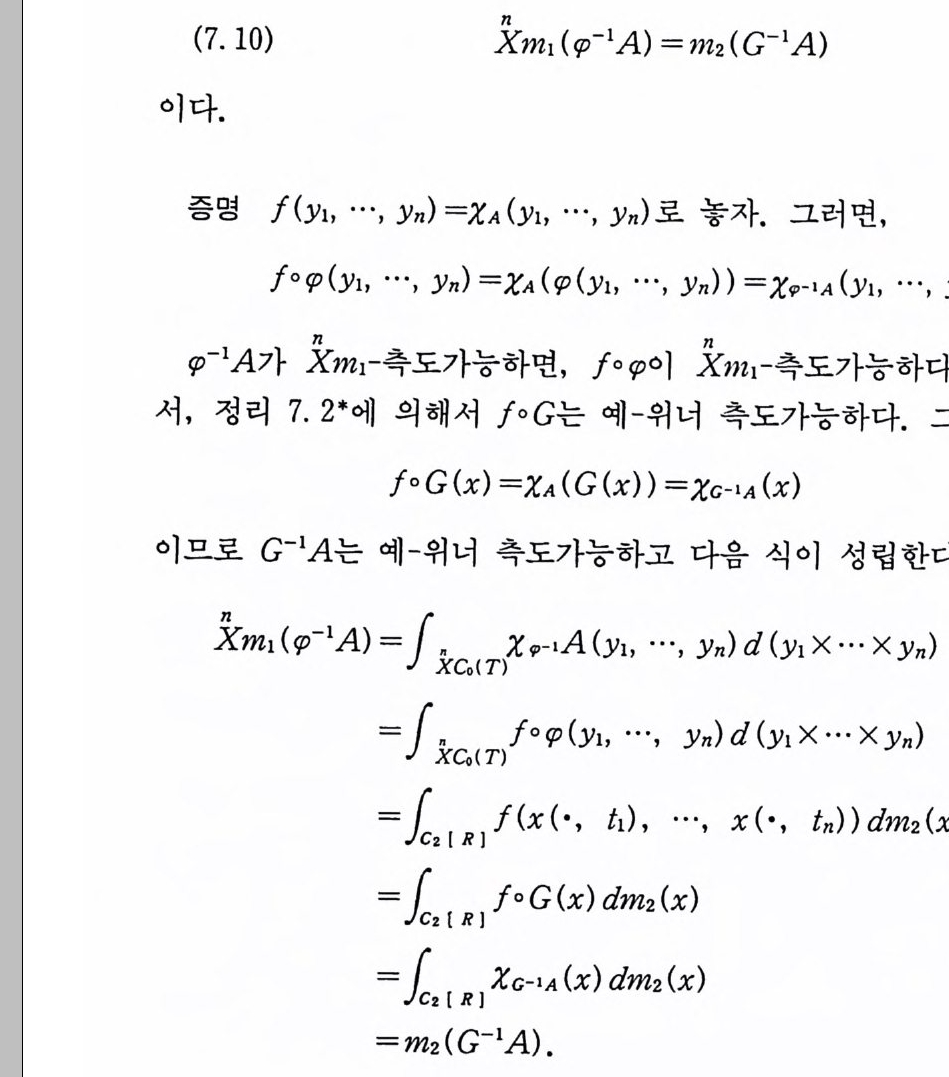

주 7.3 정리 7.2 의 증명에서 D(T) 를 C 。 (T) 로 대치하고 이 증명과정을 따라간다면 (Co(T), J3 (Co(T))) 에서 이 위너 측도 롤 얻을 수 있을까? 문제점들 중의 하나는 f가 Co(T) 에 속한 다는 보장이 없다는 것이다. 아인슈타인과 위너에 의해서 제시된 유한차원 보렐 측도에 대 해서 콜모T 쿠立 일관성 정리를 적용해서, (D(T), j)에 가산 가법 가능한 측도 w (a versio n of Wi en er pro cess) 를 얻 을 수 있 다. 이 과정을 설명하면 다음과 같다.

a

a

인 경우에는,

인 경우에는,

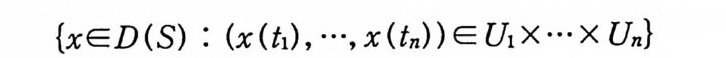

µ(tI, …, L) 가 일관성 조건 (7.7) 과 (7.8) 을 만족하는 것을 보일 수 있다. (지루하고 복잡하기는 하지만) 따라서 콜구 ,, 쿠 立 의 일관성 정리 (정리 7. 2) 에 의해서, (D(T), Y) 에 측도 w 를 도입할 수 있다. 확률측도공간 (D(T), Y, w) 는 위너보렐 측도공간 (Co(T), J3( Co(T)), m) 보다는 유용하지 않다. 그 이유 중의 하나는 공 간 D(T) 가 너무 큰 것에 비해서 6- 대수 Y 는 너무 작다. 7 에 속하지 않는 D(T) 의 부분집합들이 많이 있다. 예를 들면, 임의 의 단위 원소의 집 합 {x}, Co ( T) 동이 7 에 속하지 않는다. 이 것을 증명해 보기로 하자. S 드 R 일 때, S 에서 정의된 함수들의 집합 D(S) 의 적위상 (pro duct top o log y) 에 대 한 기 저 (basis ) 는 다음 집 합들로 구성 된 다.

{xED (S) : (x (t,) , …, X Un) } E U1 X ••• X Un}

{xED (S) : (x (t,) , …, X Un) } E U1 X ••• X Un}

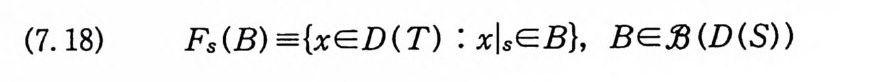

여기서 U; (i=l , 2, …, n) 는 R 의 개부분집합 (o p en subse t)이다. S 가 T 의 가산부분집 합 (counta b le subset) 일 때 ,

(7.18) Fs(B) ={xED(T) : xlsEB}, BEJ ) (D(S))

(7.18) Fs(B) ={xED(T) : xlsEB}, BEJ ) (D(S))

로놓자.

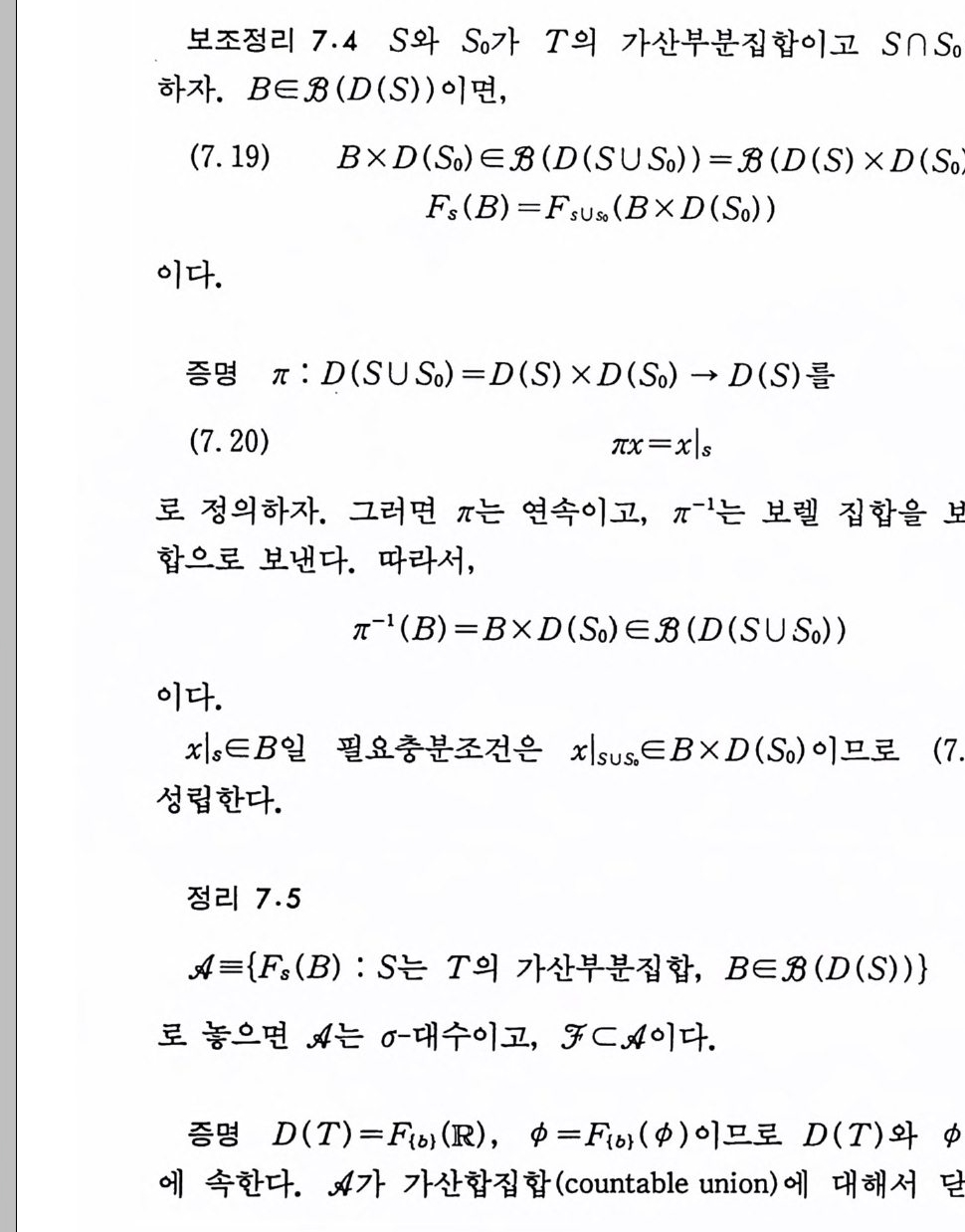

보조정리 7.4 S 와 So 가 T 의 가산부분집합이고 sns 。=¢라

보조정리 7.4 S 와 So 가 T 의 가산부분집합이고 sns 。=¢라

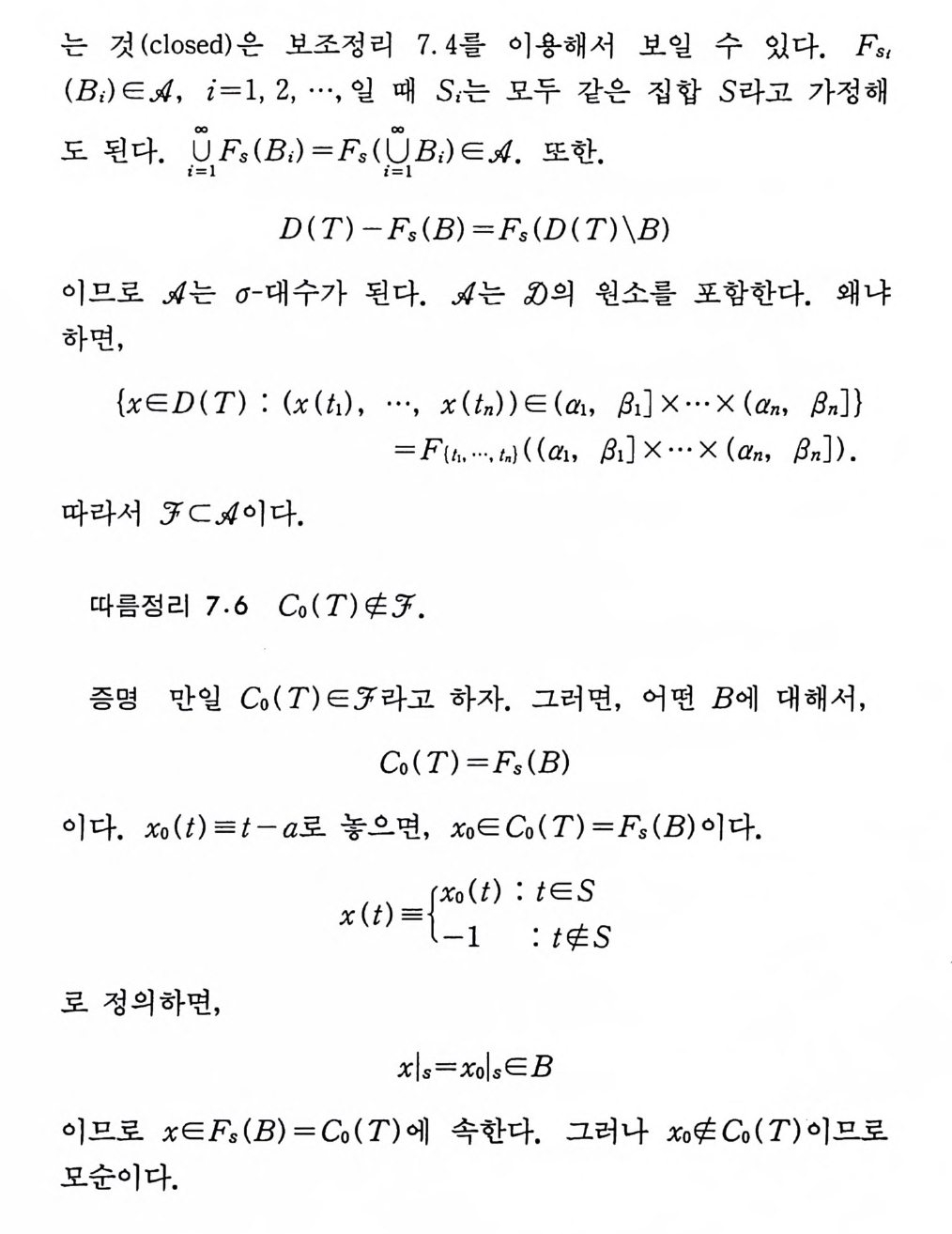

는 것 (closed) 은 보조정리 7. 4 를 이용해서 보일 수 있다. FSI

는 것 (closed) 은 보조정리 7. 4 를 이용해서 보일 수 있다. FSI

주 x 는 조밀집합 (dense set) T\S 에서 -1 이므로, x 가 연속이 라고 하면 x 는 T 에서도 -1 이 된다. 위와 같은 방법으로 다음 정리도 증명할 수 있다.

따름정리 7,7 XoED(T) 일 때, {xo} 꾼 7 이다.

따름정리 7,7 XoED(T) 일 때, {xo} 꾼 7 이다.

t���\� XoEFs(B) t��.

t���\� XoEFs(B) t��.

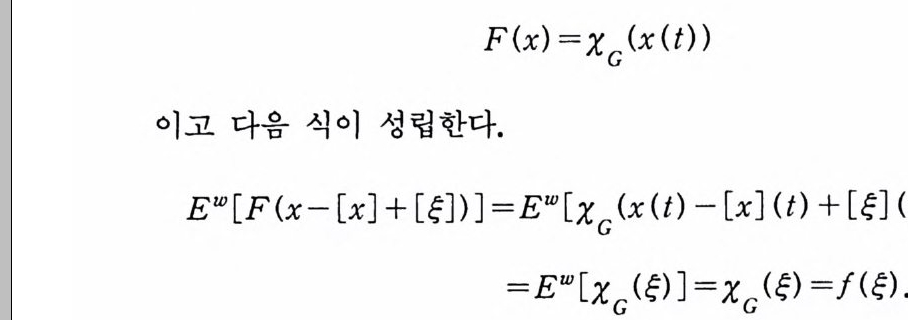

(P�� (Doob) Ȭ�) (X, 8, �� )U� `����t��, X a� X, �*(Xo )=1 t�|�

주 정리 7.10 에서 Xo 는 8 에 속할 필요는 없다.

주 정리 7.10 에서 Xo 는 8 에 속할 필요는 없다.

m (Kt (B) n C 。 ( T) ) =ls Wn (t, u) du.

m (Kt (B) n C 。 ( T) ) =ls Wn (t, u) du.

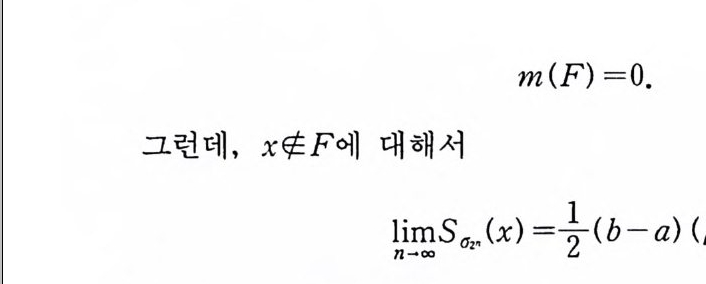

이제 정리 7.10( 두브 정리)을 (D(T), Y, w) 와 Co(T) 에 적용 해서, 확률측도공간 (Co(T), Co(T) nY, wo) 을 얻는다. 다음 정 리는, 이 측도공간과 위너보렐 측도공간이 일치함을 말한다.

정리 7.12

정리 7.12

증명

증명

정리 7.13 의 증명과 비슷한 방법으로 다음 정리도 증명할 수 있다.

정리 7. 14 µ롤 (D(T), Y) 에서 임의의 확률측도라 하자. 그

정리 7. 14 µ롤 (D(T), Y) 에서 임의의 확률측도라 하자. 그

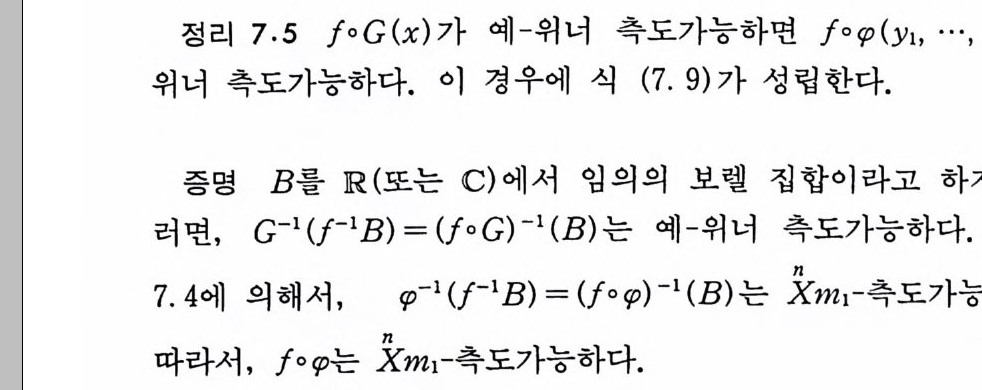

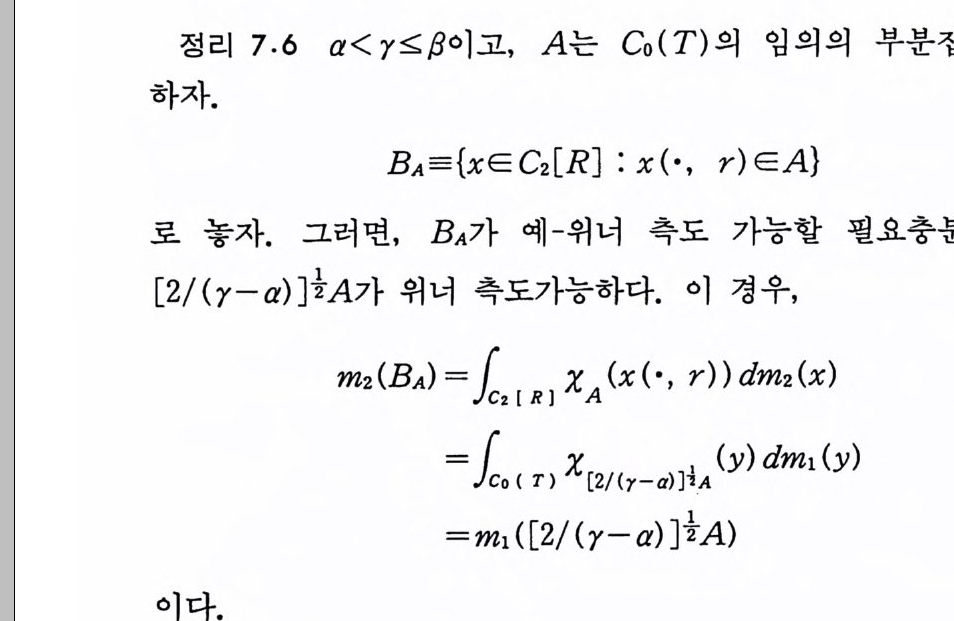

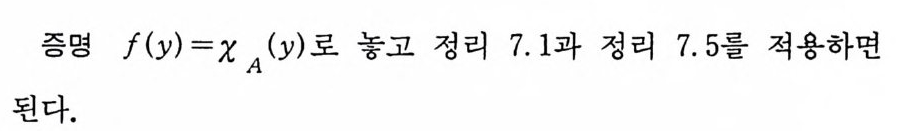

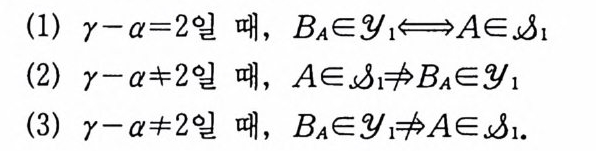

그러면, (C(T), 13(C(T)) )에 확률측도 µ가 존재해서, µ의 유한차원분포는 가정에서 주어진 µ(tl, … , t n) 이 된다. 이 정리의 증명은 생략한다(J ohnson[l]). 아인슈타인과 위너에

의해서 제시된 유한차원분포(fi n i n t e dim ensio n al d i s t r i bu ti on) 가

의해서 제시된 유한차원분포(fi n i n t e dim ensio n al d i s t r i bu ti on) 가

위의 사실과 정리 7.16 에 의해서 (C(T), J3 (C(T)) )에 확률측 도 m 을 도입할 수 있다. m 이 C 。 (T) 에 집중되어 있는 것 (concen t ra t ed) 은 다음과 같이 보일 수 있다.

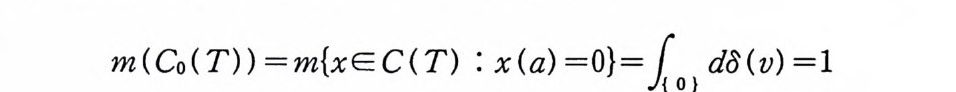

m(Co(T)) =m{xEC(T) : x(a) =O}=J 01 d o(v) =l

m(Co(T)) =m{xEC(T) : x(a) =O}=J 01 d o(v) =l

주 7.17 (7.24) 의 조건없이도 콜모고로프의 일관성 정리를 적 용해서 (D(T), Y) 에 측도를 도입했다. (C(T), :B (C(T))) 에 측도를 도입하는 데는 부등식 (7.24) 가 결정적인 역할울 한다. 다음 예 는 콜모고로프의 정 리 (정 리 7. 16) 를 만족하지 못하는 유한차원분포(보렐 측도)이다.

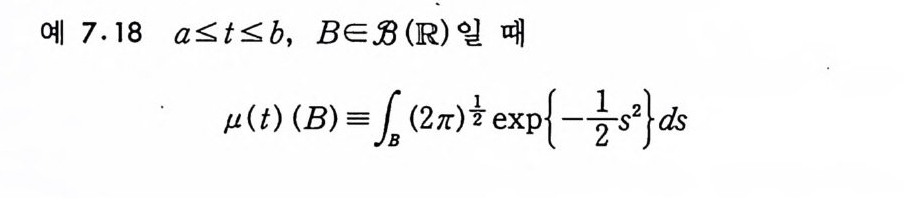

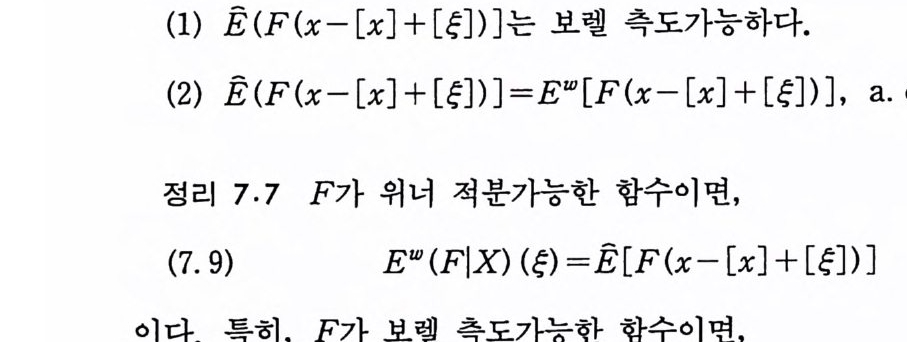

예 7-18 a 집 ~b, BE :B (lR) 일 때

예 7-18 a 집 ~b, BE :B (lR) 일 때

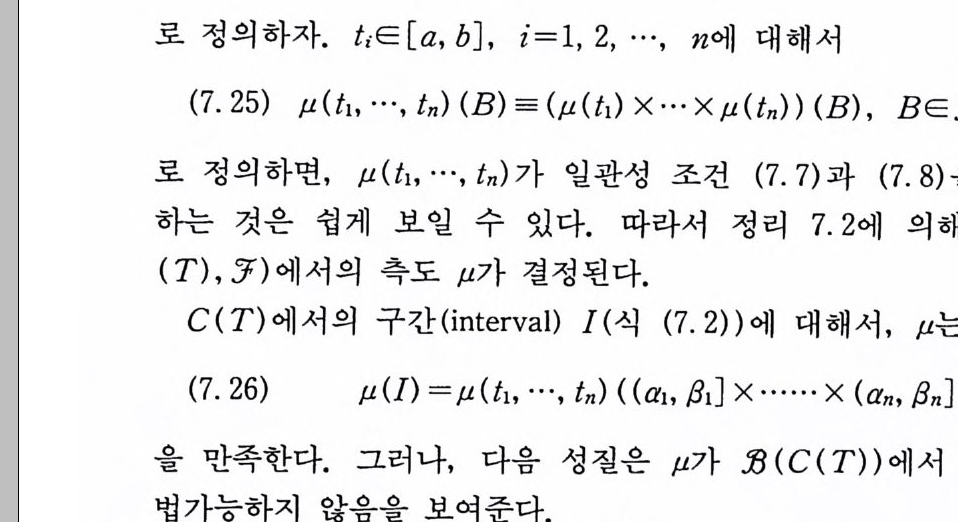

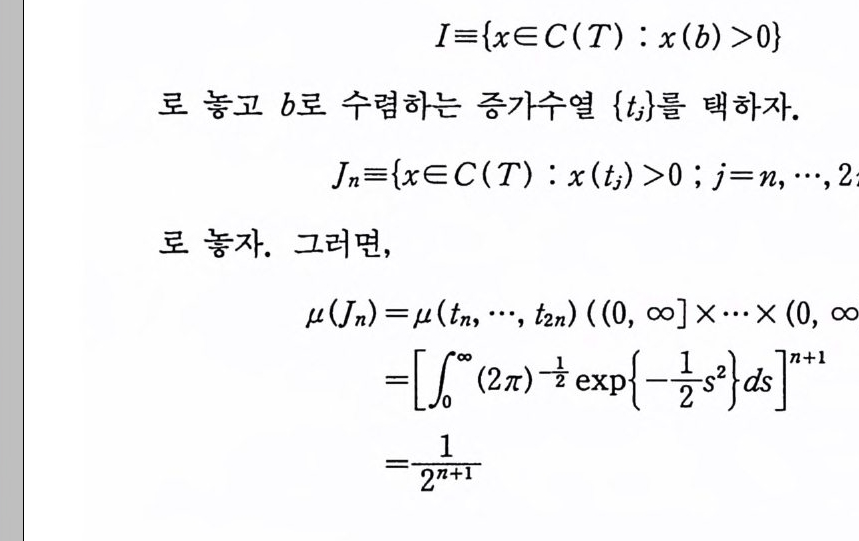

\� �X�XՐ. �t;E [a, �,� i=l, 2, & , n �

\� �X�XՐ. �t;E [a, �,� i=l, 2, & , n �

, /30) �� ̹q�\��. ��췘�, �L� 1���@� �� :E (C(T) ���� ���� �� ���X��� J�LD��

�����. 1��� 7.19 ��

�����. 1��� 7.19 ��

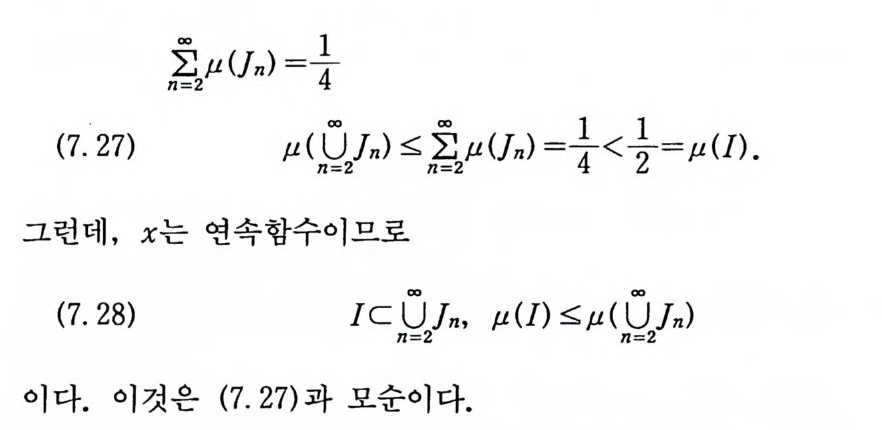

n2°=° 2µ (Jn ) =— 14

n2°=° 2µ (Jn ) =— 14

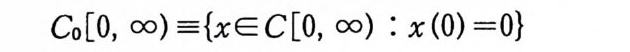

주 7.20 x 가 연속이 아니면 (7. 28) 이 성립하지 않을 수도 있 다. 8 위너 측도의 존재성:넬슨의 즈o 며o [O, +(X)) 에서 정의되는 연속함수들의 공간 C[O, OO) 에 확률측 도를 도입하고, 이 측도가 위너 공간

Co[O, oo) ={xE C[O, oo) : x (0) =0}

Co[O, oo) ={xE C[O, oo) : x (0) =0}

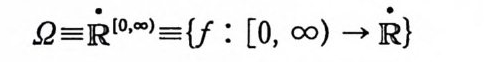

에 집중되어 있음 (concen t ra t ed) 을 보인다. R에 한 접을 추가해서 긴밀화한 (one po in t comp a cti fica ti on ) 집 합을 R 라 하자. 추가된 한 점을 00 로 표시하자.

!J= R[O,. .) ={f : [O, oo) - JR}

!J= R[O,. .) ={f : [O, oo) - JR}

로 놓으면, 티코노프 (T ychono ff) 정리에 의해서 요는 긴밀한 (comp a ct) 집 합이 다. C( 요)를 요에서 정의된 연속인 실가함수들의 집합이라 하고,

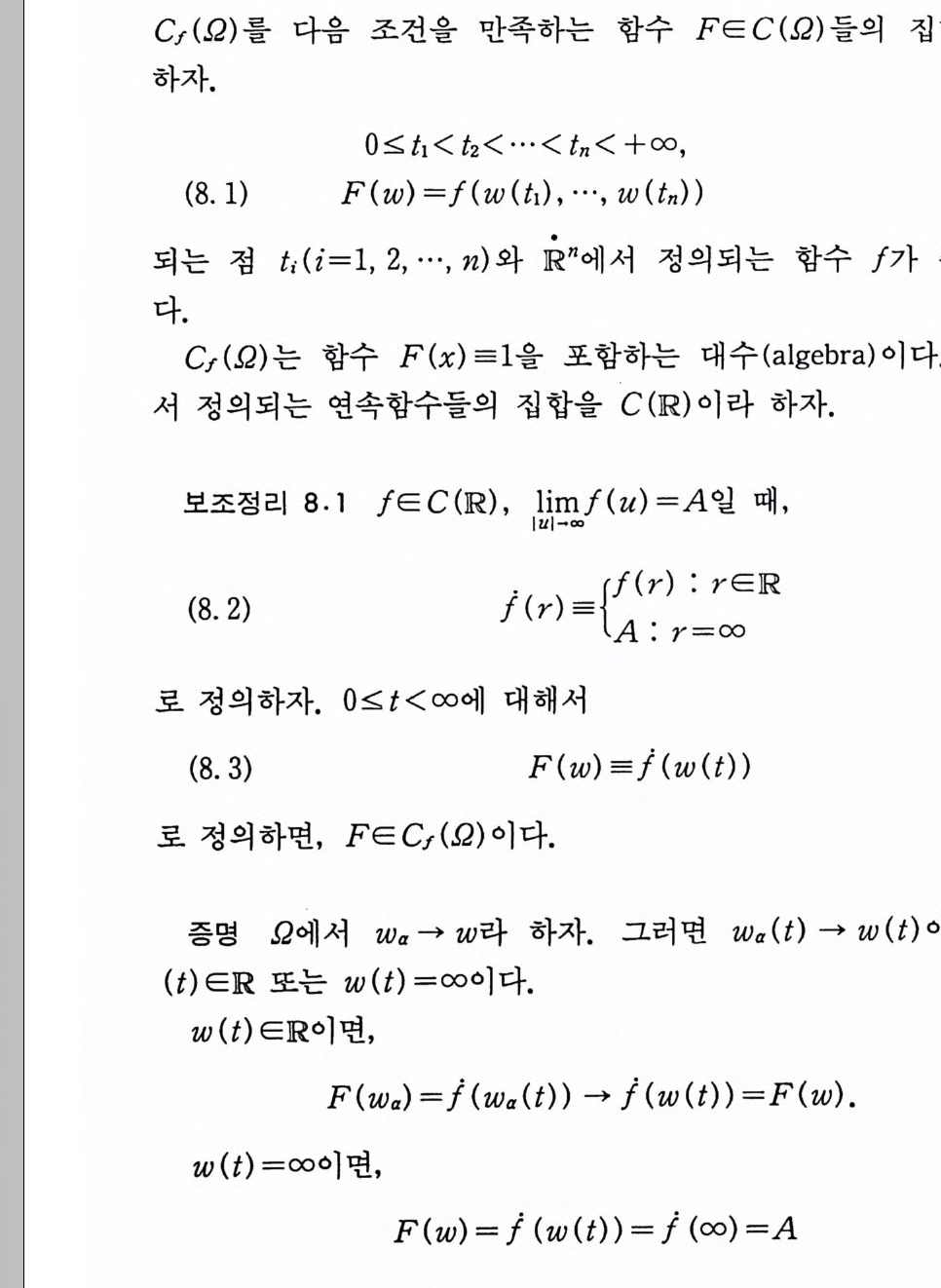

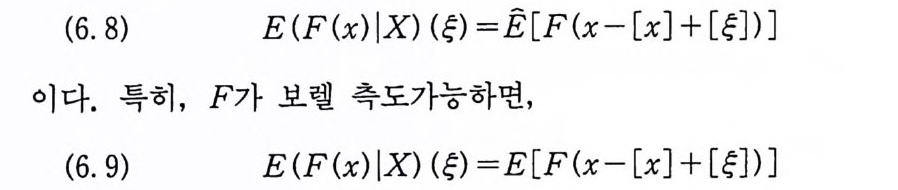

cf (요)를 다음 조건을 만족하는 함수 FEC( 요)들의 집합이라

cf (요)를 다음 조건을 만족하는 함수 FEC( 요)들의 집합이라

그런데 Wa( t) - w (t) =oo 이므로

그런데 Wa( t) - w (t) =oo 이므로

(sup -n orm) 이 다. (8.1) 로 정의되는 함수 F 에 대해서, 함수 L 을

(8. 6) L(F) =L(Ff) =iR.n f( u) Wn U, u) du

(8. 6) L(F) =L(Ff) =iR.n f( u) Wn U, u) du

이고 f와 f에 관계되는 (8. 6) 의 두 적분은, 채프만-콜모고로프 방정식(정리 1. 10) 에 의해서 같다. 따라서, 유한개의 점이 추가 되었을 때도 같은 결과를 얻는다. F 가 (8.1) 의 표현 이의에 다 음과 갇이 표시된다고 하자.

(8. 7) F(w) =g(w (s1), …, w(sm)).

(8. 7) F(w) =g(w (s1), …, w(sm)).

(8. 8) L(Fs) =L(F7) =L(Fg) =L(F8)

(8. 8) L(Fs) =L(F7) =L(Fg) =L(F8)

이다. (8 . 8) 의 첫번째 등식과 마지막 등식은 채프만-콜모고로프 방정식 (정리 1. 10) 에 의해서 얻는다.

주 8,5 f 1=0 인 경우 (8. 6) 의 적분은 디락 측도(Di rac mea-

주 8,5 f 1=0 인 경우 (8. 6) 의 적분은 디락 측도(Di rac mea-

=L(F) +L(G)

=L(F) +L(G)

다음 정리는 함수해석학에서 잘 알려진 정리이다. 정리 8.7 L 은 조밀 (dense) 부분집합 cf (요)로부터 C( 요)로 확 장 (ex t ens i on) 된다. L 의 확장은 유일하고, 연속, 선형이고 양 (po sit ive ) 이 다. 리 츠 (Rie s z) 의 표현정 리 (rep re senta t i on the orem) 에 의 해 서 다음 정리를 얻는다 (Roy den[l], Rudin [l]).

정 리 8 . 8 다음 성 질을 만족하는 양의 정 규 보렐 측도 (po sit ive

정 리 8 . 8 다음 성 질을 만족하는 양의 정 규 보렐 측도 (po sit ive

(8.11) kF (w)dm(w) ={./(u) Wn( t, u)du.

(8.11) kF (w)dm(w) ={./(u) Wn( t, u)du.

이제 J3(Q)에서 정의된 보렐 측도 m 이 Co[O, oo) 에 집중되어 있음 (concen t ra t e) 을 보이려고 한다.

성질 a.10 c, o>O 일 때

성질 a.10 c, o>O 일 때

lim %8) =O

lim %8) =O

C={wEQ : lw(U-w( t n)|> 룹 j= l, 2, …, n— 1

C={wEQ : lw(U-w( t n)|> 룹 j= l, 2, …, n— 1

c;===={(u;, Un) : luj - uni > 웅}

c;===={(u;, Un) : luj - uni > 웅}

갤p(f, 8).

갤p(f, 8).

m(G\0,o ) sm(G\C)

m(G\0,o ) sm(G\C)

이므로 (8. 21) 을 얻는다.

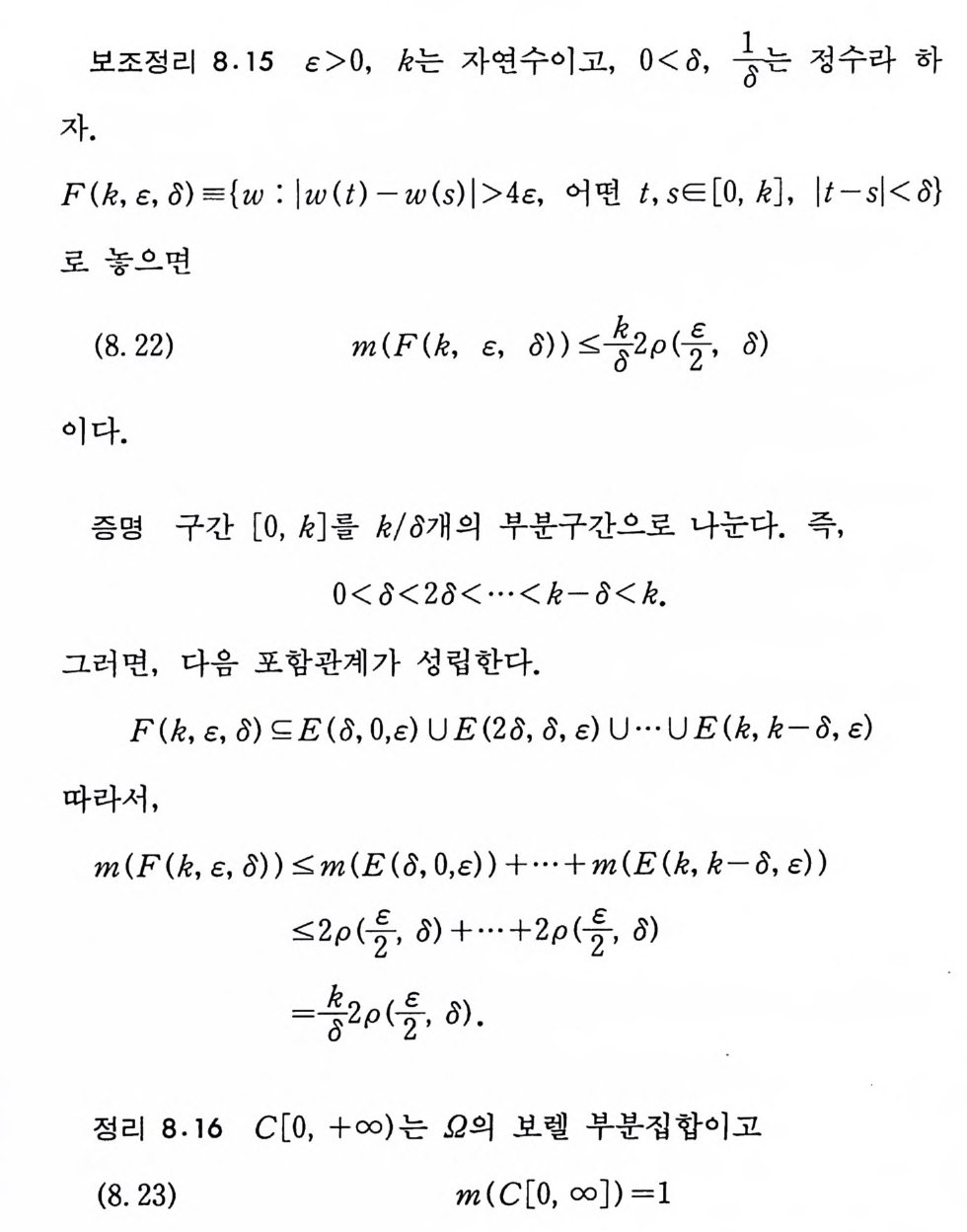

보조정리 s.15 c>O, k 는 자연수이고, O

보조정리 s.15 c>O, k 는 자연수이고, O

이다.

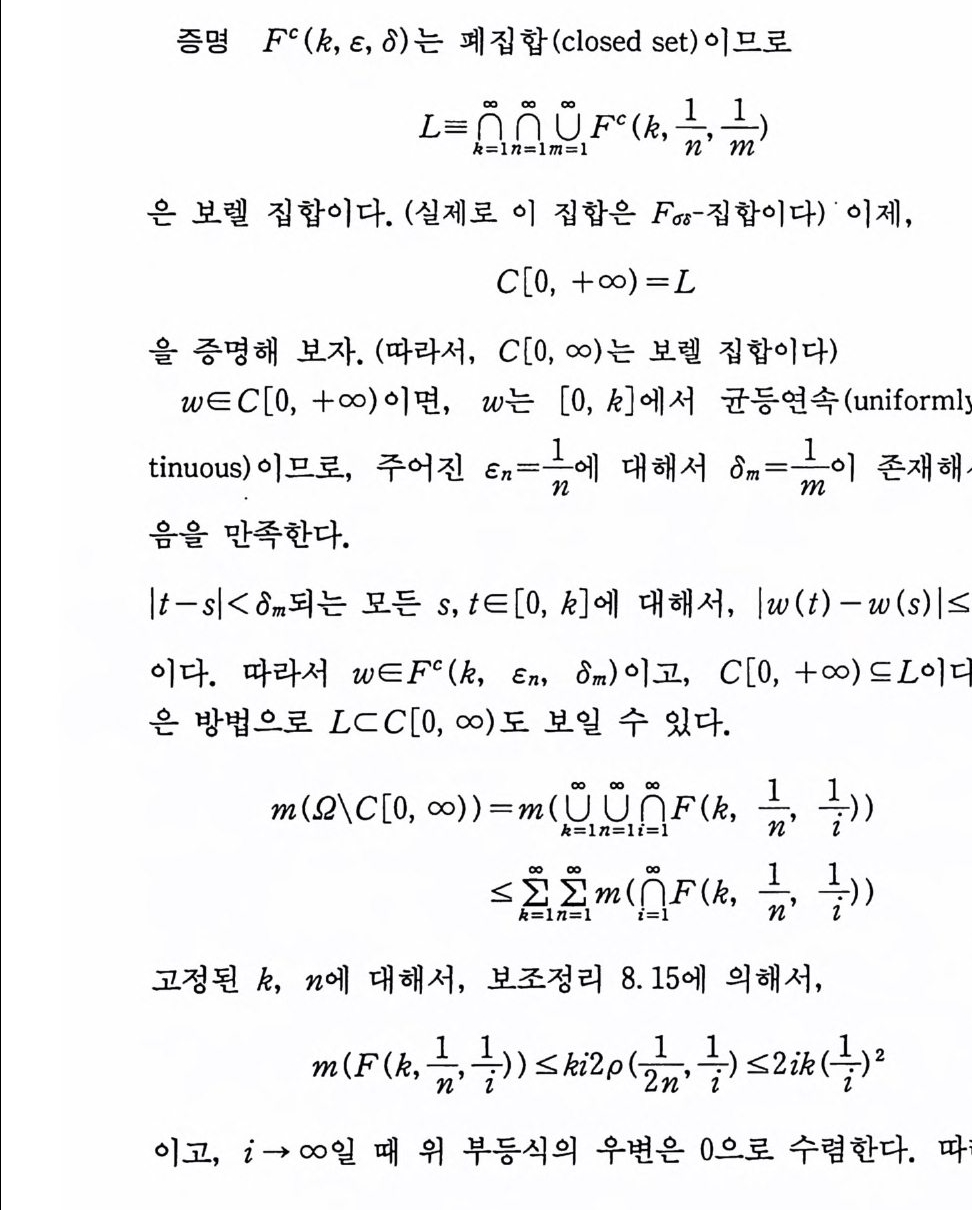

증명 Fc (k, c, o) 는 폐 집 합 (closed set) 이 므로

증명 Fc (k, c, o) 는 폐 집 합 (closed set) 이 므로

m(in°=° lF (k, —1n ,~lt )) =0

m(in°=° lF (k, —1n ,~lt )) =0

이다. 이것으로부터 (8. 23) 을 얻는다.

정리 a.17 Co[O, CX))은 보렐 집합이고

정리 a.17 Co[O, CX))은 보렐 집합이고

서 배어 집합 (Ba i re se t)들의 6- 대수라 하자. 그러면, 물론 구간 I 는 배어 집합이다. 다음 정리는 6- 대수 J, 배어 (Ba ire )

정리 8.18 :B o( 요 )=Y 됴있(요)

정리 8.18 :B o( 요 )=Y 됴있(요)

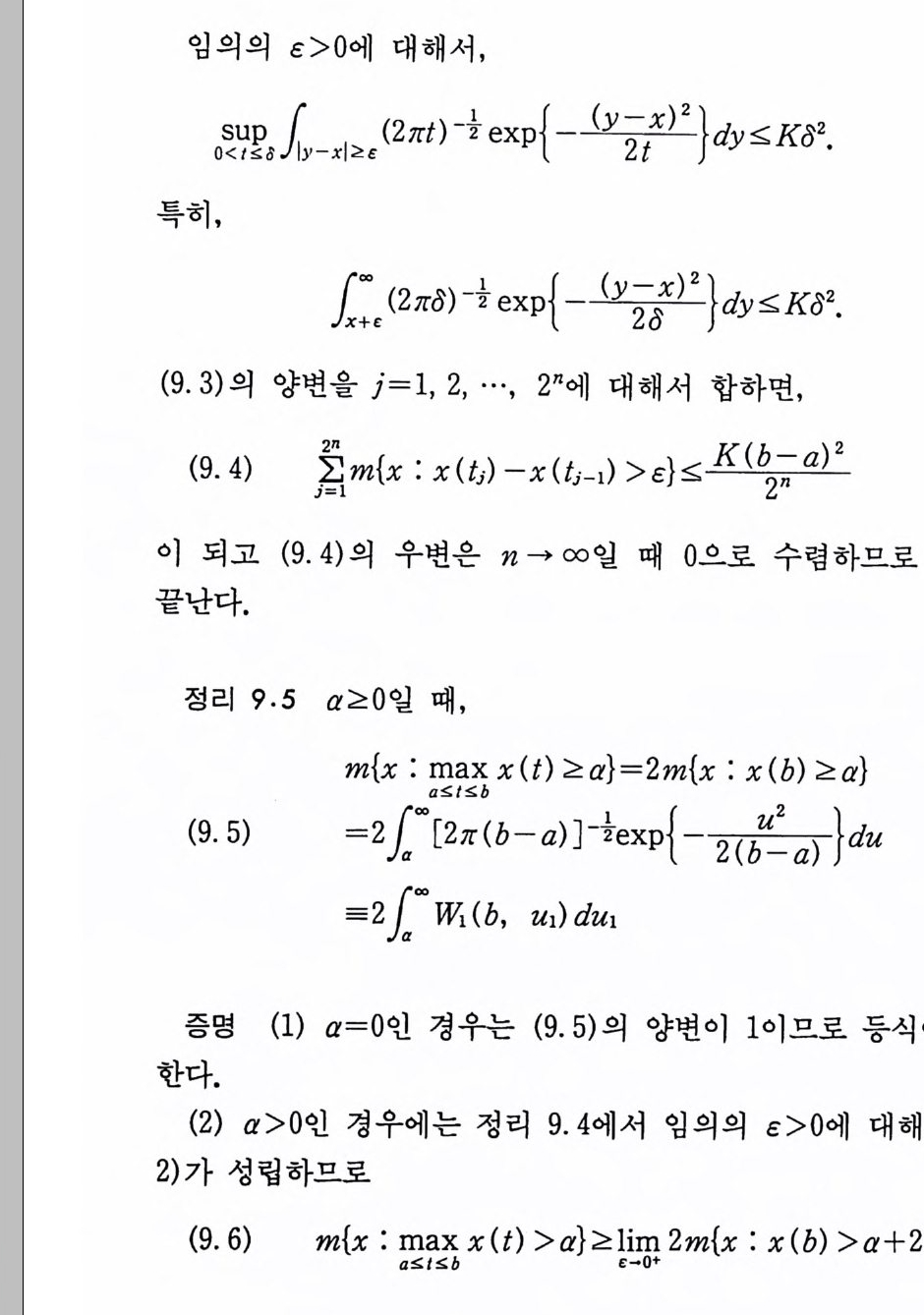

증명 참고문헌 (Nelson[l, Theorem 2.1 ] ) 참조. 주 8.19 넬슨 (Nelson) 은 또한 다음 집합들이 보렐 집합임을 보였다 (Nelson [니). (1) C(T). (2) 리 만 (Ri em ann) 적 분가능한 함수들의 집 합. (3) 계 단식 불연속점 Gump dis c onti nu it y) 만을 갖는 함수들의 집 합. 9 위너 측도가능한 집합의 확률계산 위너 공간에서 홍미 있는 몇 개의 위너 측도가능한 집합들의 위너 측도를 계산해 본다.

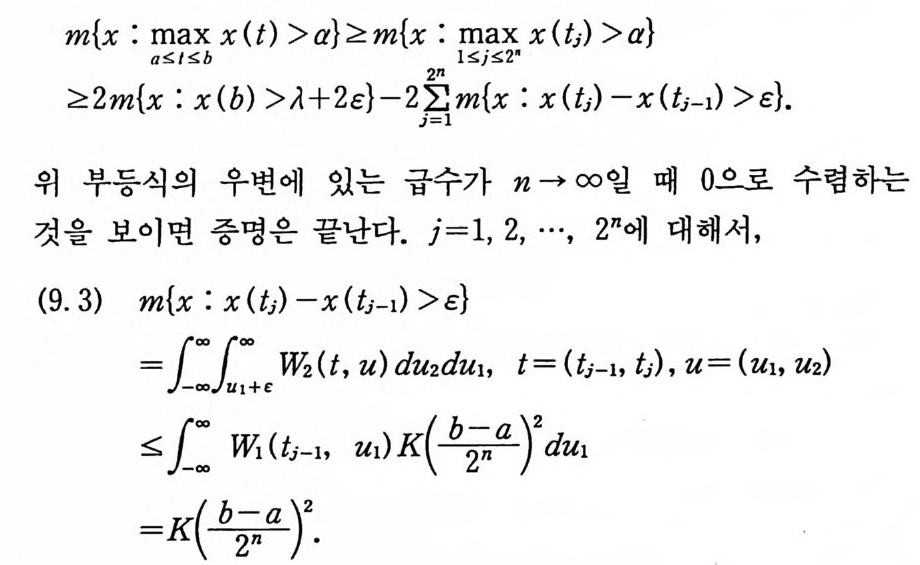

보조정리 9.1 a< t 1< … <&=b 라 하자. 그러면

보조정리 9.1 a< t 1< … <&=b 라 하자. 그러면

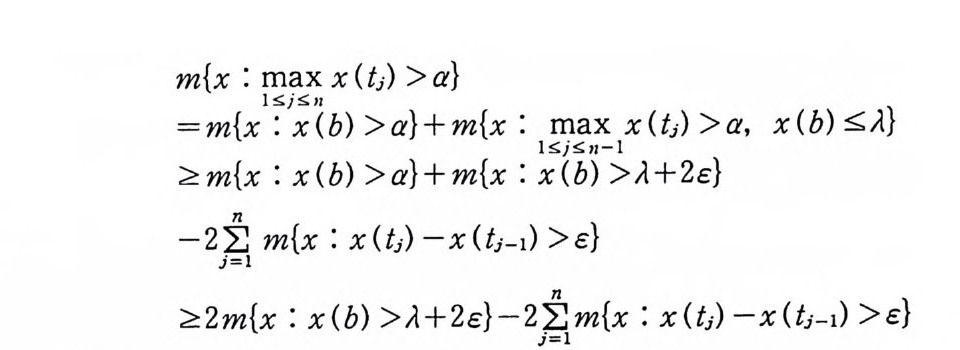

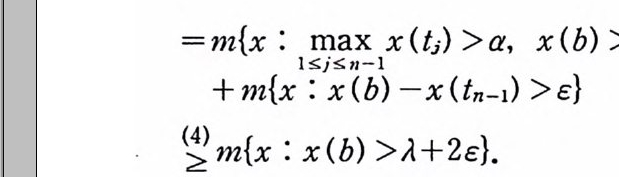

증명 m{xEC 。 (T) : maxx( tj) >a }=m{x : x(b) >a}

증명 m{xEC 。 (T) : maxx( tj) >a }=m{x : x(b) >a}

m{xEC 。 (T) : !떤?갑 x (t) >a} 갤 m{x : x(b) >a}

m{xEC 。 (T) : !떤?갑 x (t) >a} 갤 m{x : x(b) >a}

츠‘=, 며0

m=_2mm2{xg{{ :xx m )m S:: :{aj xxSx:x(1( 1 b b:x )) x ( >> t(Jtaaj )}}> ++_ amm}x ({{txxj- 1:: ) xI S>m(:jc bSa:} )1 1x - > I xA(+O2c >} a, x(b) :::;:A}

m=_2mm2{xg{{ :xx m )m S:: :{aj xxSx:x(1( 1 b b:x )) x ( >> t(Jtaaj )}}> ++_ amm}x ({{txxj- 1:: ) xI S>m(:jc bSa:} )1 1x - > I xA(+O2c >} a, x(b) :::;:A}

윗식의 첫번째 부등식을 보이기 위해서는 다음 부등식을 증명하 면 된다.

(9. 1) l=m{x : I Sm:jS a: 1x1- l x( tj) >a, x(b) ~a}

(9. 1) l=m{x : I Sm:jS a: 1x1- l x( tj) >a, x(b) ~a}

=m{x : max x( tJ >a, x(b) >J+ 2c }

=m{x : max x( tJ >a, x(b) >J+ 2c }

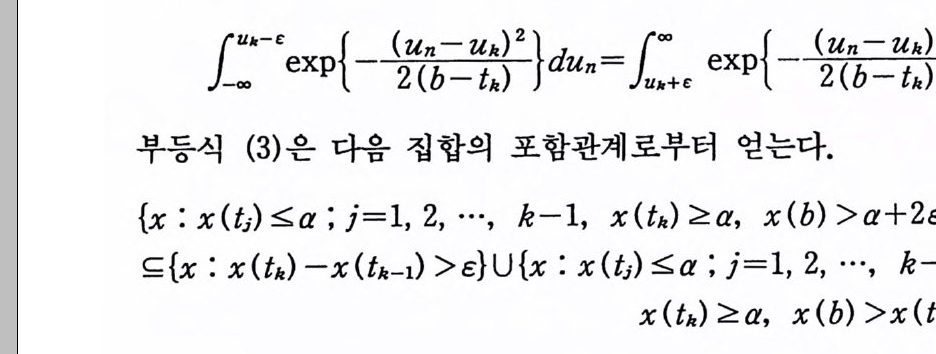

부등식 (1) 은 다음 집합의 포함관계로부터 얻는다.

{x : X (tj) ~a ; j= l, 2, …, k-1, x(tk ) ::?:a, x(b)

{x : X (tj) ~a ; j= l, 2, …, k-1, x(tk ) ::?:a, x(b)

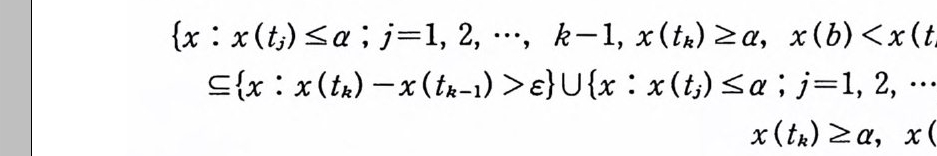

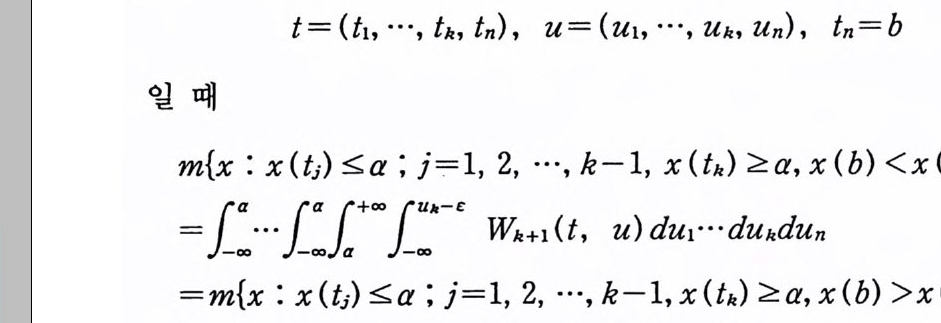

등식 (2) 는 다음과 같이 얻는다.

t= (h, …, [k, tn) , u=(u1, …, Uk, Un), ln=b

t= (h, …, [k, tn) , u=(u1, …, Uk, Un), ln=b

위의 마지막 등식이 성립하는 것은 다음 두 적분이 같기 때문이 다.

1:•-£exp {-隣 n b二 ~ }dun=1~+£ exp {-넓 겁 ~}dun.

1:•-£exp {-隣 n b二 ~ }dun=1~+£ exp {-넓 겁 ~}dun.

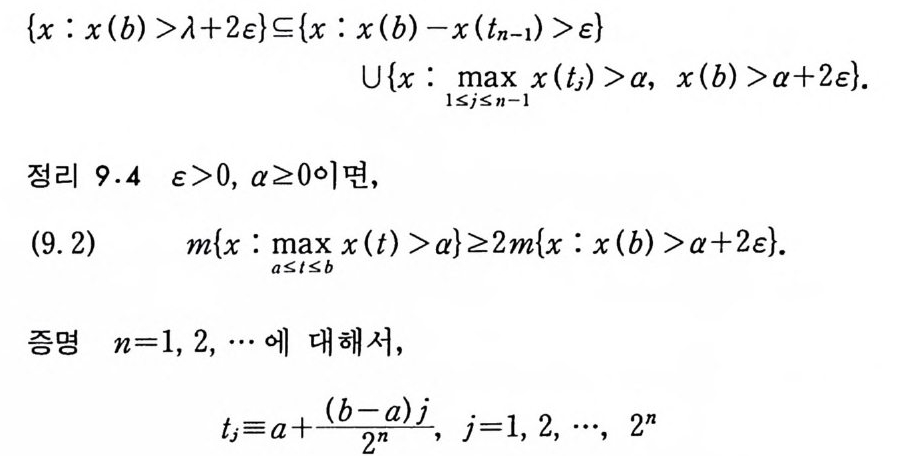

부등식 (4) 는 다음 집합의 포함관계로부터 얻는다.

{x : x (b) >11 +2c} ~ {x : x (b) -x Un-1) > c}

{x : x (b) >11 +2c} ~ {x : x (b) -x Un-1) > c}

로 놓자. 그러면, 보조정리 9.3 에 의해서 다음 부등식을 얻는다. 모든 n 에 대해서,

m{x : max x( t) >a}~m{x : max x( tj) >a}

m{x : max x( t) >a}~m{x : max x( tj) >a}

여기서, K 는 다음 부등식을 만족하는 상수이다.

임의의 c>O 에 대해서,

임의의 c>O 에 대해서,

= lci-mo• 2JJa +OO2 c W l ( b, Ul) dul

= lci-mo• 2JJa +OO2 c W l ( b, Ul) dul

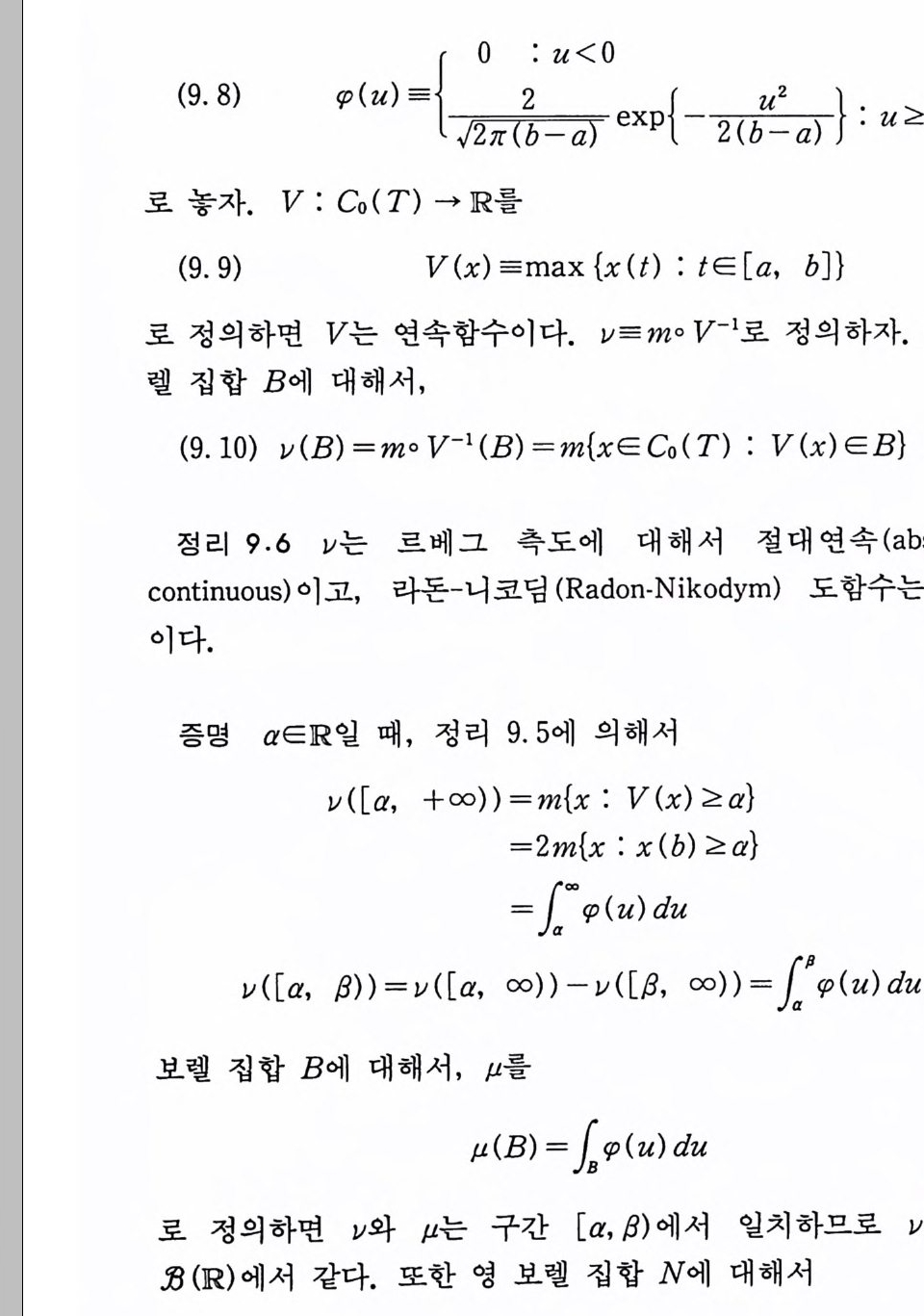

(9. 8) ,p (u)~{~ 二~ ex p{-~} : u~O

(9. 8) ,p (u)~{~ 二~ ex p{-~} : u~O

O=µ(N) =v(N)

O=µ(N) =v(N)

이므로 ))와 µ는 르베그 측도가능한 집합에서 같다.

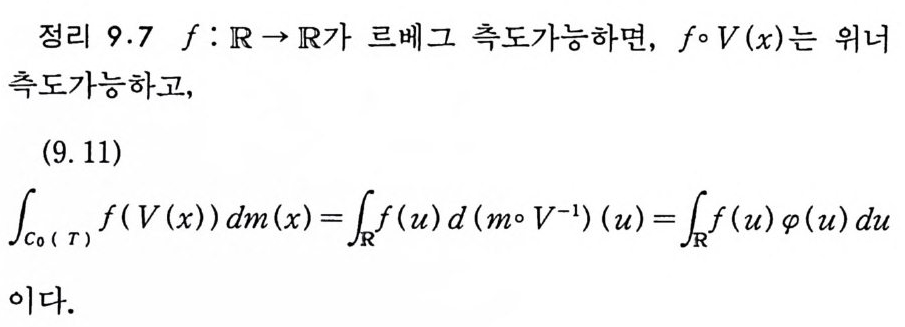

정리 9.7 / : R-> R 가 르베그 측도가능하면, /0 V(x) 는 위너

정리 9.7 / : R-> R 가 르베그 측도가능하면, /0 V(x) 는 위너

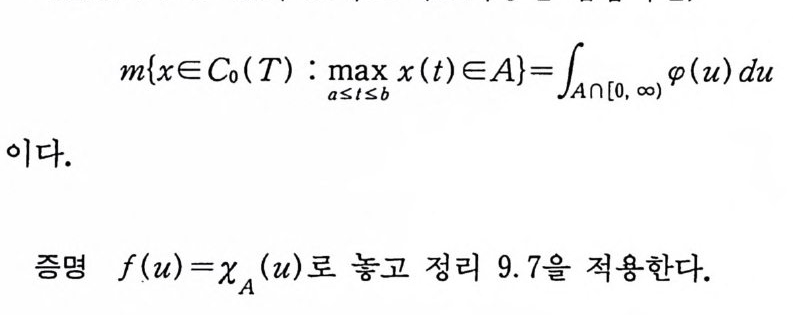

증명 V 는 보렐 측도가능한 함수이고, N 이 R 에서 영 보렐 집합이면 V-1(N) 은 C 。 (T) 에서 영집합이므로 V 는 위너-르베그 측도가능하다. 따라서 /0V 는 위너 측도가능하다. 변수변환정리 와 정리 9. 6 에 의해서 (9.11) 이 성립한다. 따름정리 9.8 A 가 르베그 측도가능한 집합이면,

m{xEC 。 (T) : ma~ la ~ xb •x• (• t)• E A•• }' =fJ A n[O, oo) rp( u)du

m{xEC 。 (T) : ma~ la ~ xb •x• (• t)• E A•• }' =fJ A n[O, oo) rp( u)du

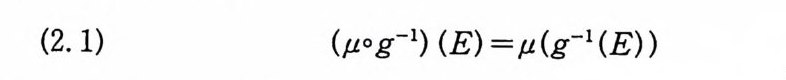

제 2 장 위너 적분의 변환정리 이 장에서는 위너 적분의 여러 가지 변환정리를 소개한다. 확 률적분의 일종인 팰리-위너-지그문드 (Pale y - W i ener-Z ygm und) 적 분을 정의하고 이 적분에 관련된 여러 가지 성질 및 팰리-위너 적분공식을 증명한다. 푸리에 변환의 개념과 유사한 푸리에-위너 (Fourie r -Wi en er) 변 환을 정 의 하고 프란세 렐 관계 (Plancherel's relati on ) 와 파시 발 (Parseval) 관계 가 성 립 하는 함수족을 조사한다. 1 카메룬-마틴 변환정리 함수

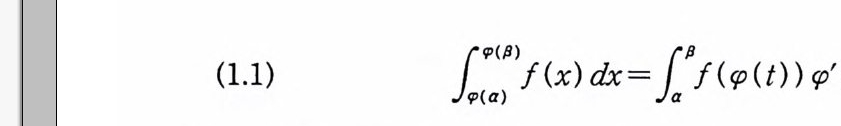

(1.1) 1;:;)1 (x) dx= lp1 (< p (t) )

(1.1) 1;:;)1 (x) dx= lp1 (< p (t) )

가 성립하는 것은 잘 알려진 사실이다. 이와 같은 변환정리가 위너 적분에서도 성립할 수 있을까? 이 질문에 대 한 처 음 정 리 가 카메 룬-마틴 (Cameron-Marti n) 변환정 리로서 위너 적분과 파인만 적분은 물론 확률적분 등에서 널리 유용하게 사용된다. 위너 측도공간에서 거의 모든 평행변환은 위 너 측도가능성울 보전하지 않지만 (1 장 따름정리 5.12) 다음에 소 개하는 카메룬-마틴의 변환정리는 어떤 특정한 평행변환에 대한 긍정적인 결과이다. 이 정리는 위너 적분과 파인만 적분에서는 물론이고 확률론에서도 많이 이용되는 유용한 정리이다.

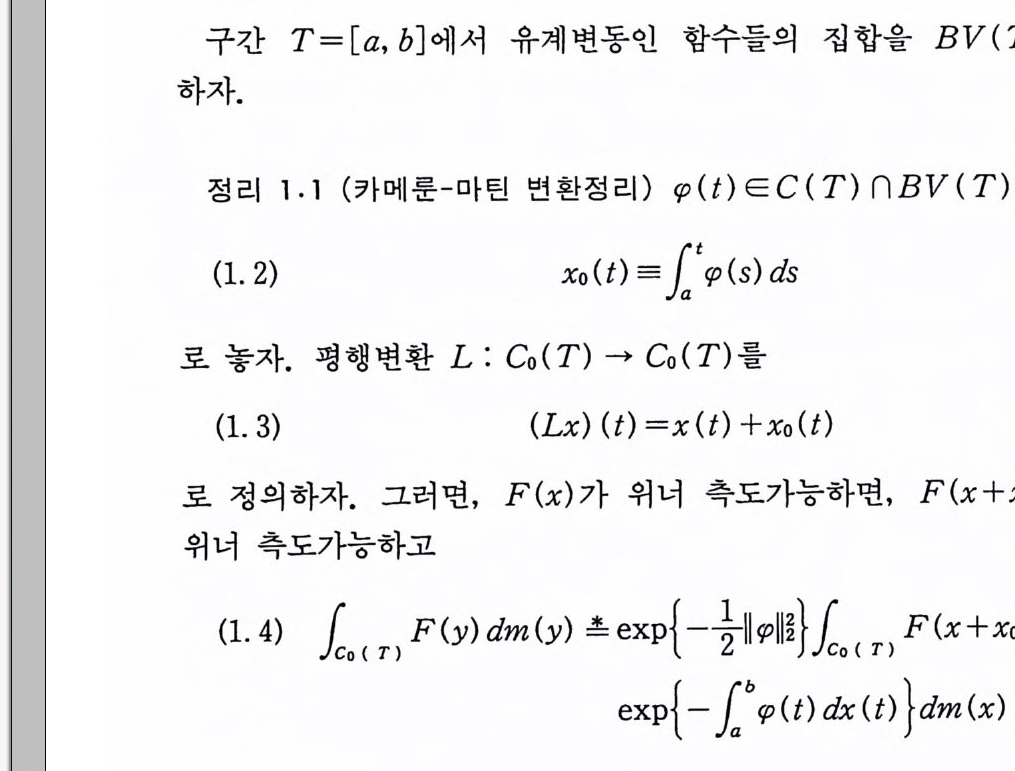

구간 T=[a, 짜에서 유계변동인 함수들의 집합을 BV(T) 라

구간 T=[a, 짜에서 유계변동인 함수들의 집합을 BV(T) 라

이 성립한다.

주 Xo 든 Co(T) 이고 x6( t)=¢(t)이다. 따라서 (1. 3) 의 변환 L

주 Xo 든 Co(T) 이고 x6( t)=¢(t)이다. 따라서 (1. 3) 의 변환 L

이다.

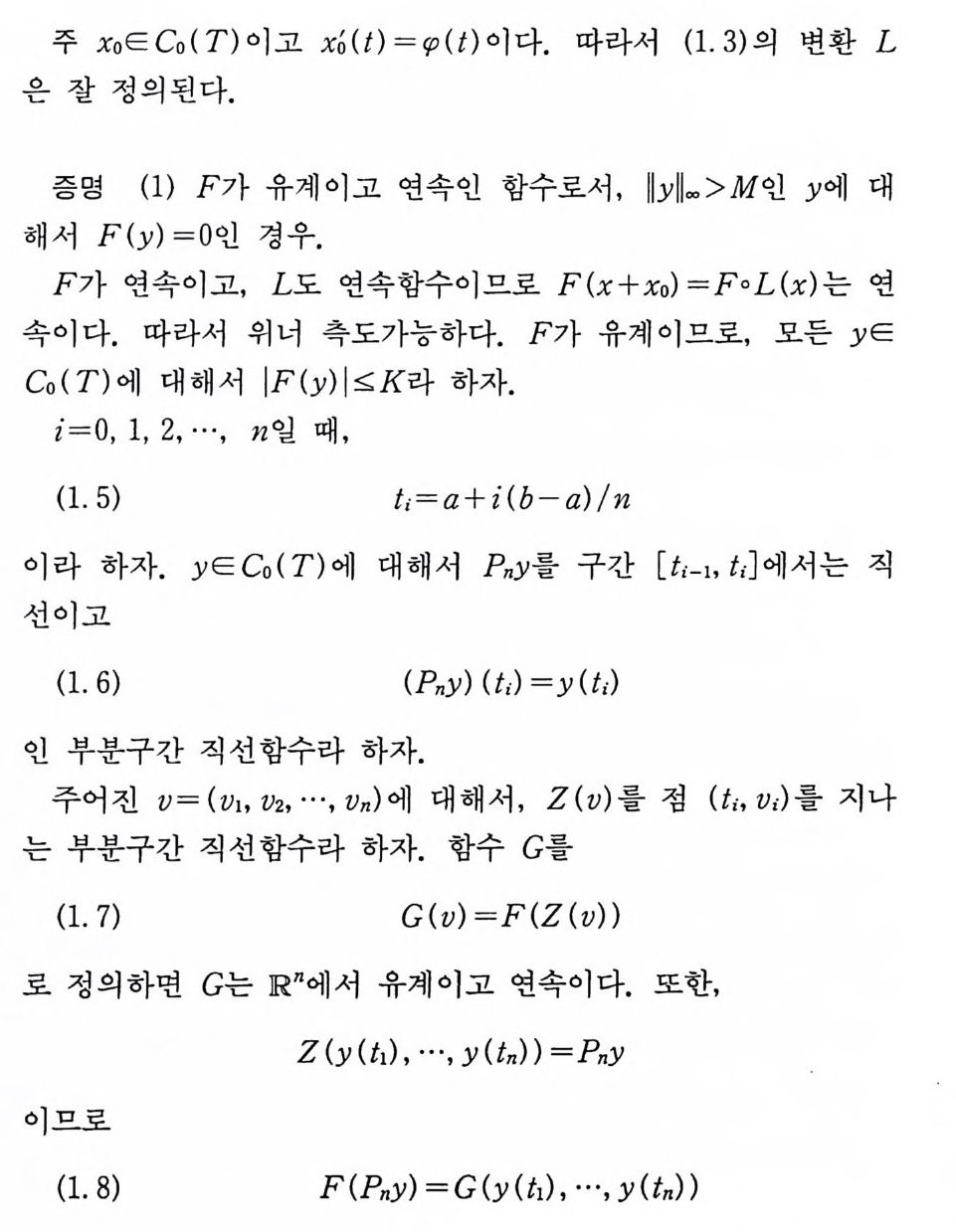

(1. 9) I =lnCo ,( TT)l F(Pny ) dm(y)

(1. 9) I =lnCo ,( TT)l F(Pny ) dm(y)

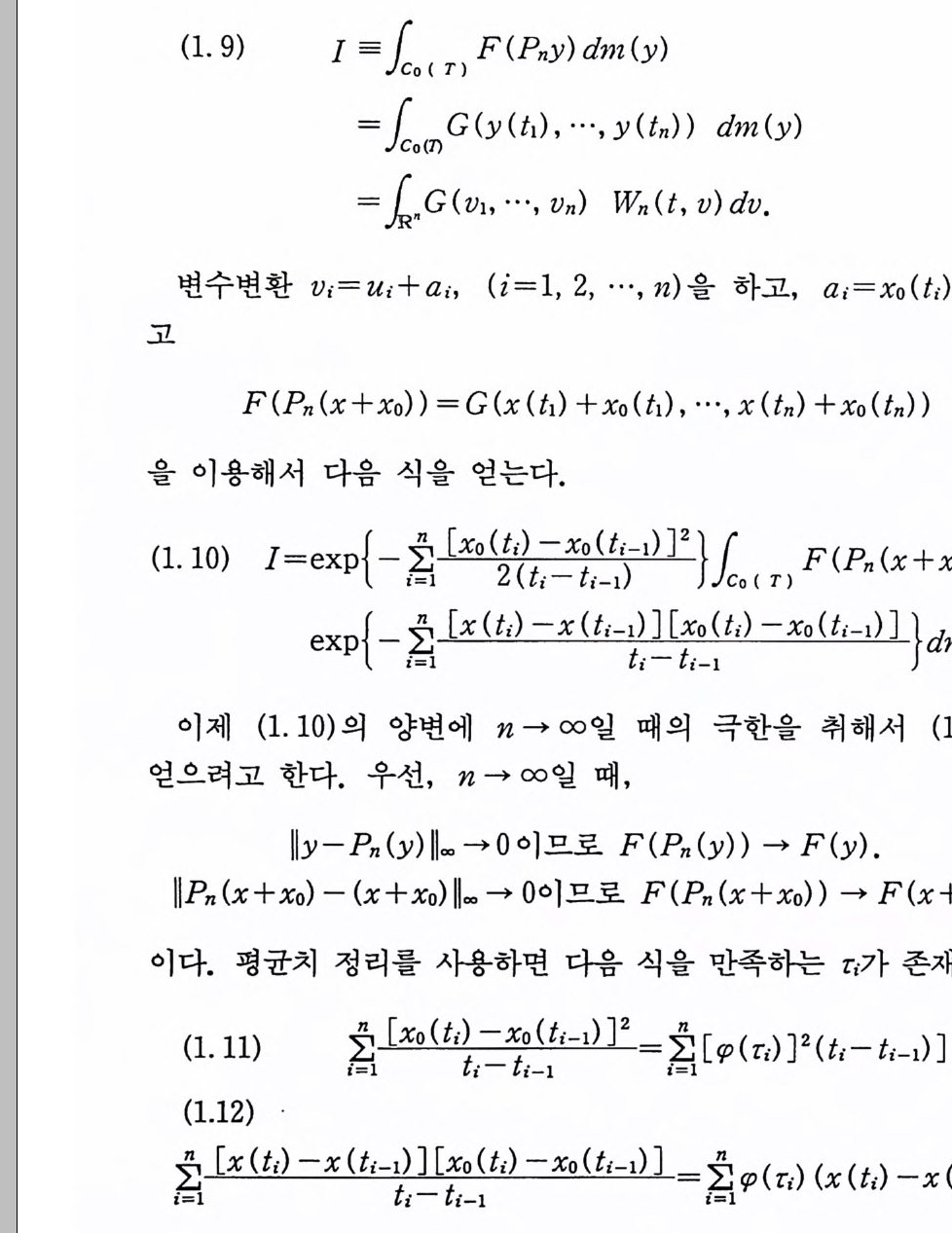

n - oo 일 때, (1. 11) 과 (1. 12) 의 우변의 극한도 각각

n - oo 일 때, (1. 11) 과 (1. 12) 의 우변의 극한도 각각

에 의해서 유계된다. (1) 의 경우 증명이 끝난다.

에 의해서 유계된다. (1) 의 경우 증명이 끝난다.

(b) F 가 유계이고 연속이면 (1.4)가 성립한다.

증명 (a) fa b p(t )dx( t)는 x 의 함수로서 연속이므로 g (x) 는

증명 (a) fa b p(t )dx( t)는 x 의 함수로서 연속이므로 g (x) 는

(1. 24) 1 。(7) F( y) dm(y) =fc0m F(y ) d (11°L- 1) (y)

(1. 24) 1 。(7) F( y) dm(y) =fc0m F(y ) d (11°L- 1) (y)

이다.

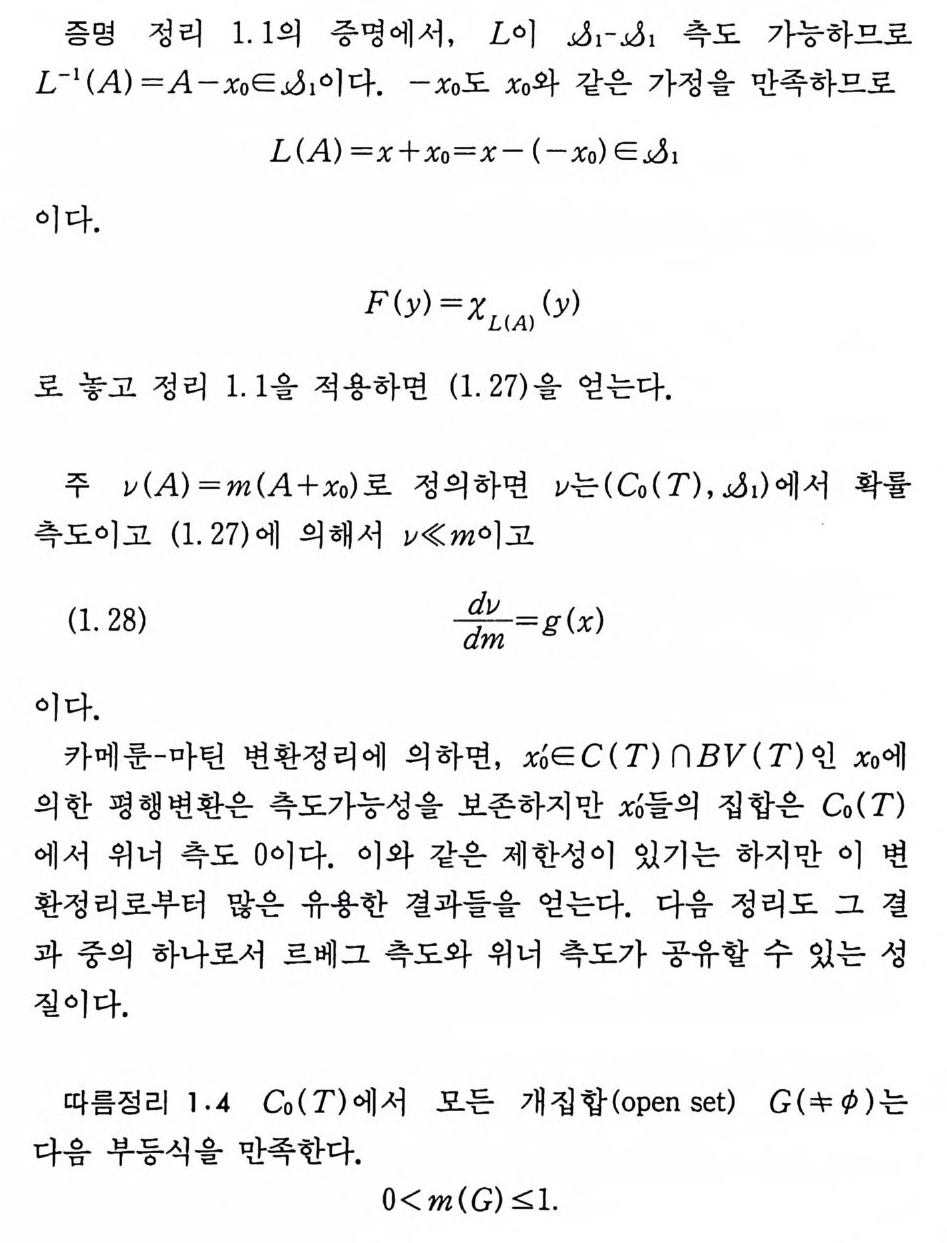

증명 정리 1. 1 의 증명에서, L 이 .01 -.0 1 측도 가능하므로

증명 정리 1. 1 의 증명에서, L 이 .01 -.0 1 측도 가능하므로

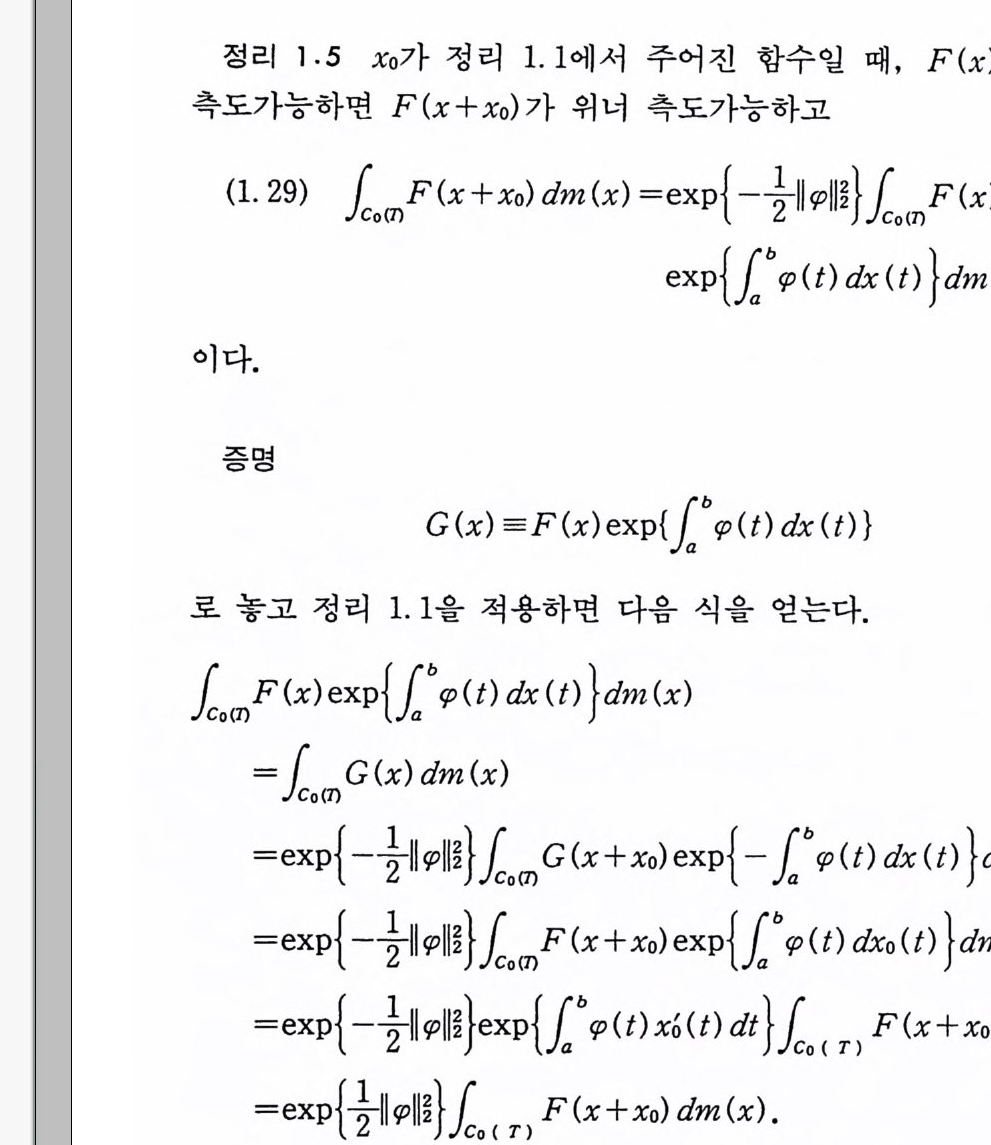

정리 1.5 Xo 가 정리 1. 1 에서 주어진 함수일 때, F(x) 가 위너

정리 1.5 Xo 가 정리 1. 1 에서 주어진 함수일 때, F(x) 가 위너

다음 정리는 따름정리 1. 2(a) 를 복소수까지 확장한 결과이다. 위너 측도공간에서의 복소수함수의 적분은 피적분함수를 실수부 와 허수부로 나누어서 정의한 적분의 복소수 합이다.

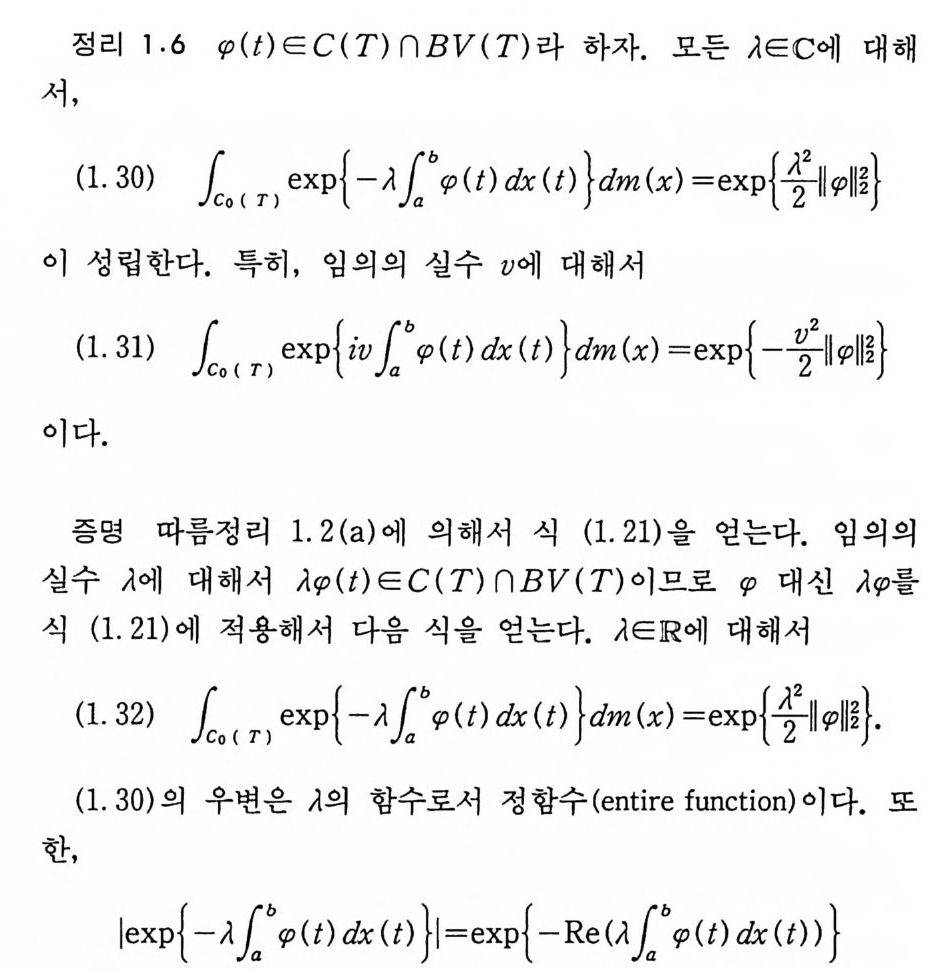

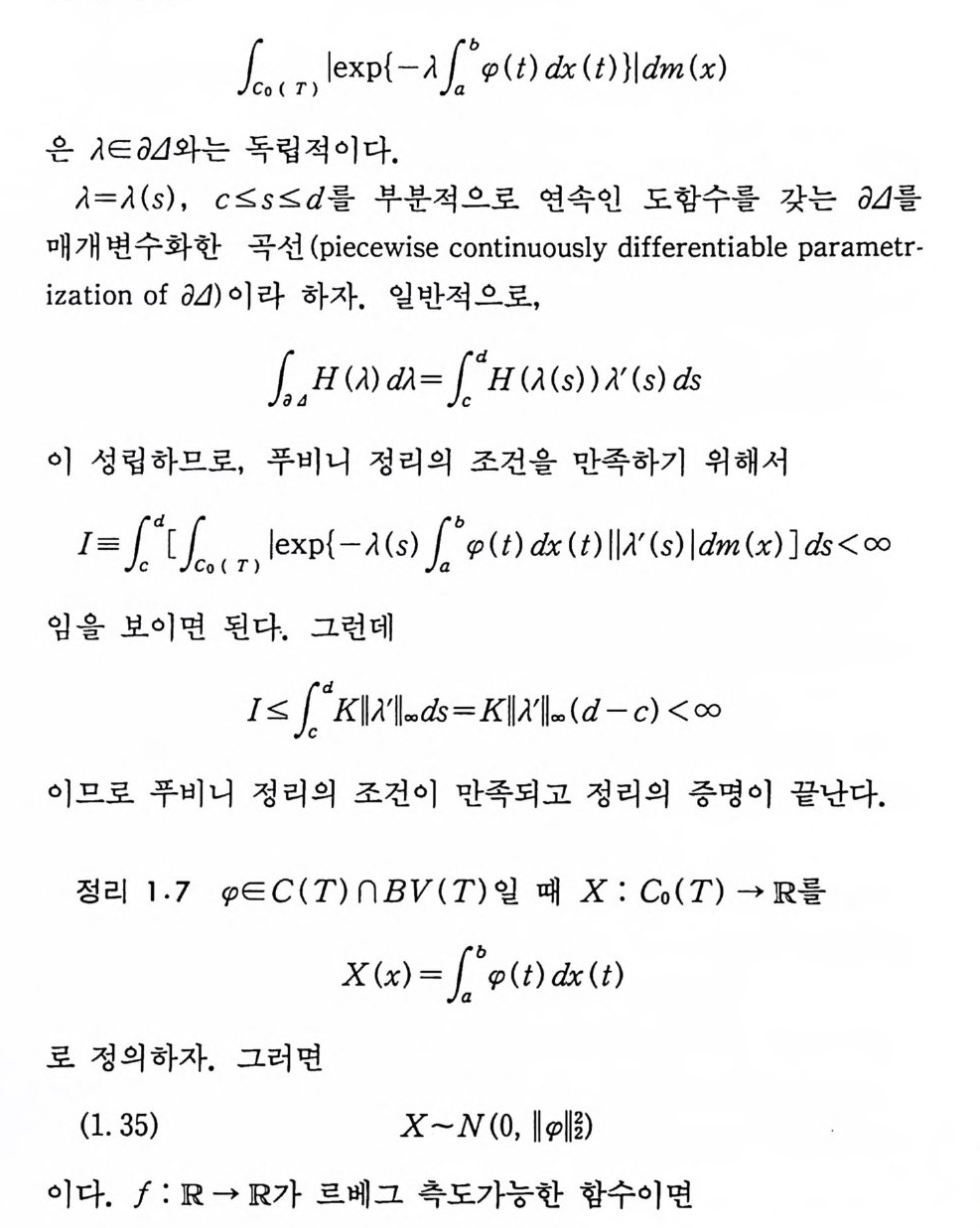

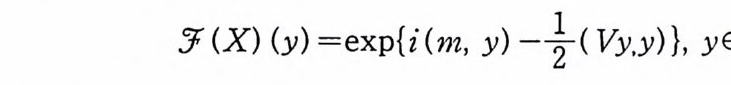

정리 1.6 rp(t)E C(T) nBV(T) 라 하자. 모든 AEC 에 대해

정리 1.6 rp(t)E C(T) nBV(T) 라 하자. 모든 AEC 에 대해

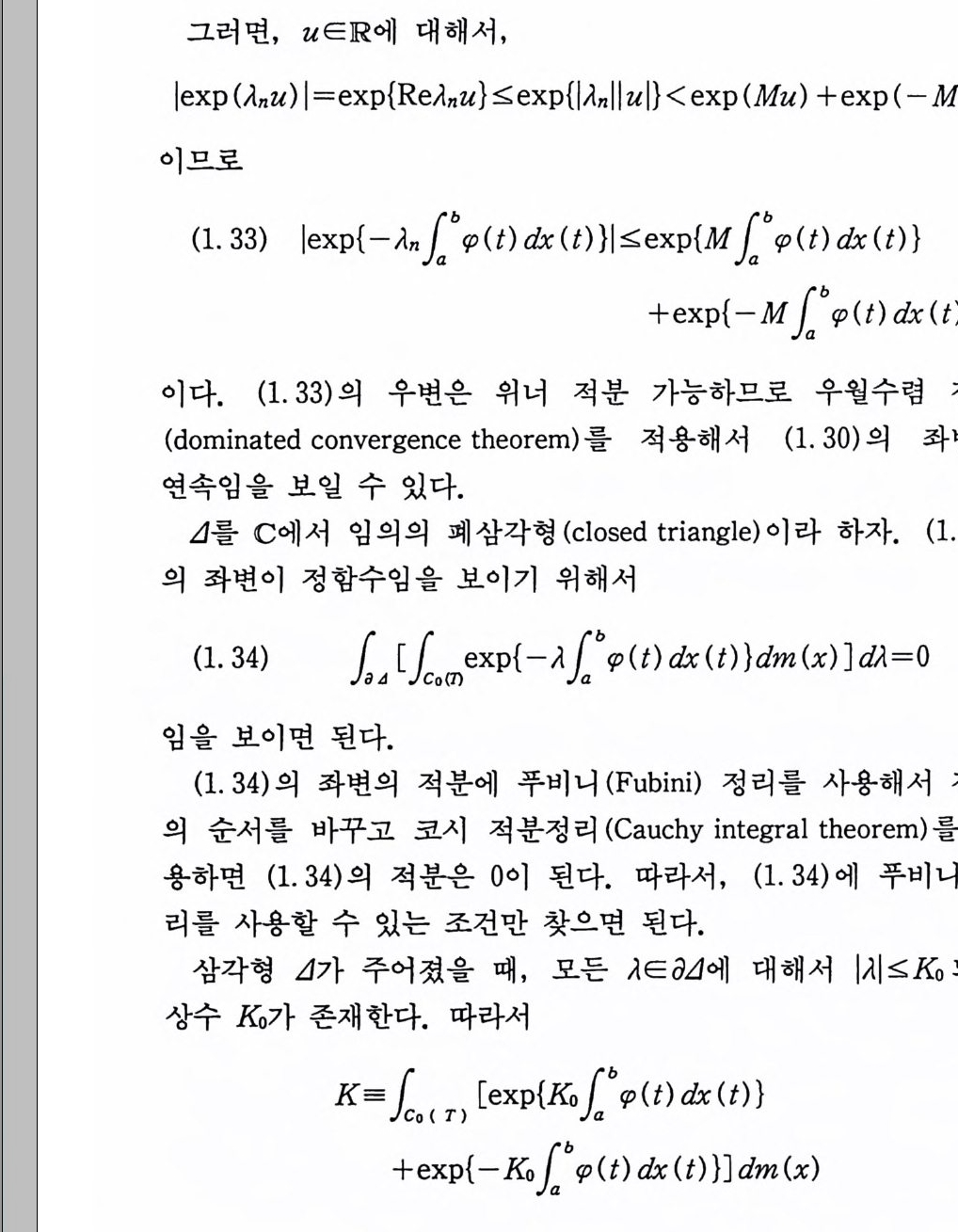

온 위너 적분가능한 함수이다. 이제 (1. 30) 의 좌변이 A 의 함수로서 정함수임울 보이면, 유일 성 정 리 (uniq u eness the orem) (Rudin [l, p. 210]) 에 의해서 (1. 30) 이 성립한다. 이것을 보이기 위해서 모레라 (Morera) 정리 (Rudin [ !, p. 209] ) 를 사용한다. (1. 30) 의 좌변의 피적분함수는 정함수이다. lln -110 라 하고, 모든 n 에 대해서 |llnl~M 되는 M 을 택하자.

그러면, uER 에 대해서,

그러면, uER 에 대해서,

는유계이고

io( T) |exp { _Ai b¢( t )d x(t) } |dm(x)

io( T) |exp { _Ai b¢( t )d x(t) } |dm(x)

(1.36) j I(f bp ( t)d x(t) ) dm(x)

(1.36) j I(f bp ( t)d x(t) ) dm(x)

부록 정리 4. 5 에 의해서 (1. 35) 를 얻는다. (1. 36) 은 부록 정리 4.7 로부터 얻는다. 주 정리 1. 7 은 카메룬-마틴 변환정리를 사용해서 얻을 수도 있다 (Cameron-Martin [ 이 ) . 다음은 위너 적분과 파인만 적분론에서 많이 사용되는 매우 유 용한 정리이다.

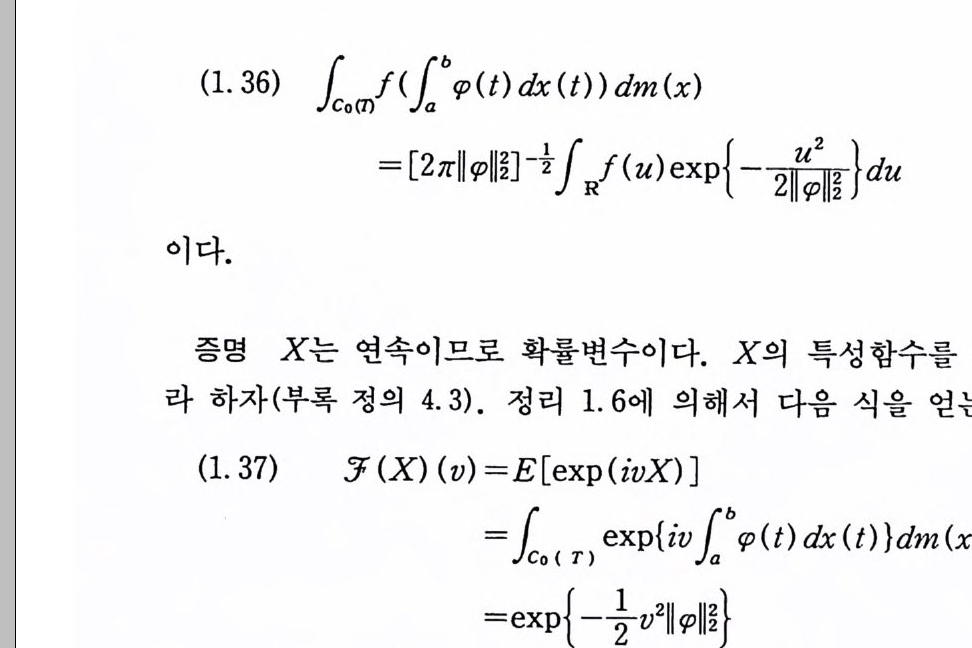

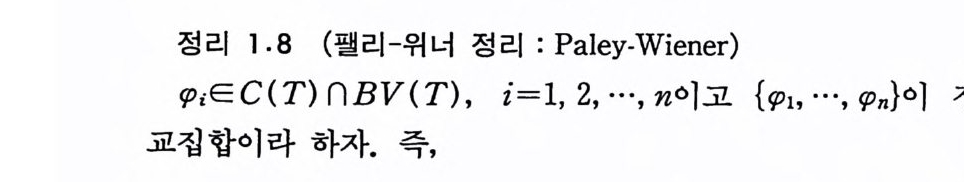

정 리 l . 8 (팰 리 -위 너 정 리 : Paley- W i en er)

정 리 l . 8 (팰 리 -위 너 정 리 : Paley- W i en er)

(1.3 8) [¢,(t)rpj(t)d t= {l: t=j

(1.3 8) [¢,(t)rpj(t)d t= {l: t=j

이고 정리 1. 7 에 의해서

Y~N(O, ll cp||웅)

Y~N(O, ll cp||웅)

이므로 (1. 42) 가 성립한다. (1. 40) 은 부록정 리 4. 7 로부터 얻는다. 주 1.9 (1) 정리 1. 8 은 카메룬-마틴 변환정리를 사용해서도 얻을 수 있다 (Cameron and M~rtin [ 3]).

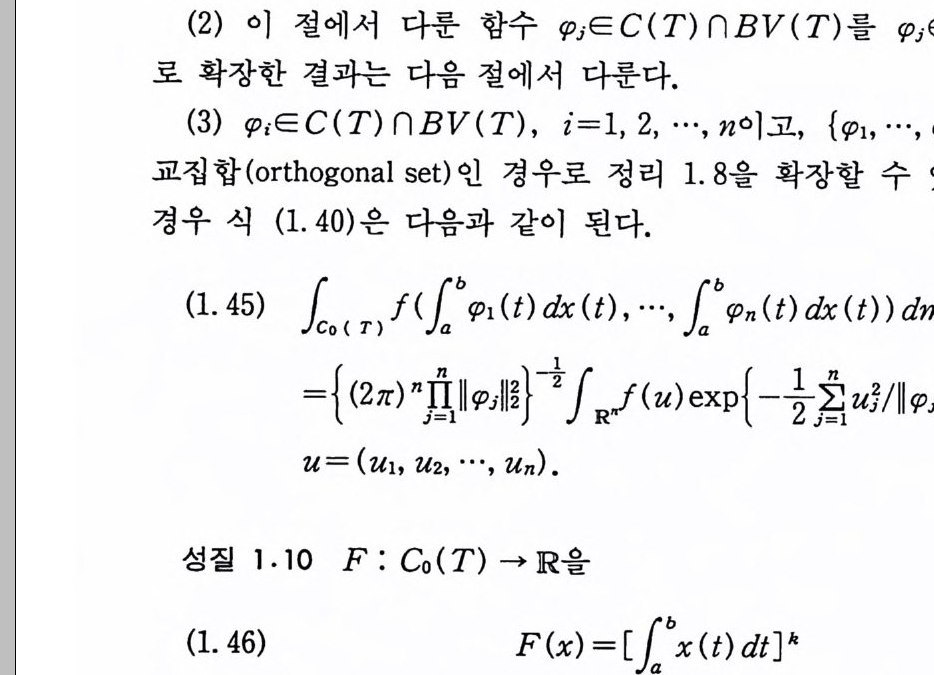

(2) 이 절에서 다룬 함수 rpjE C(T) nBV(T) 를 rpiE L2(T)

(2) 이 절에서 다룬 함수 rpjE C(T) nBV(T) 를 rpiE L2(T)

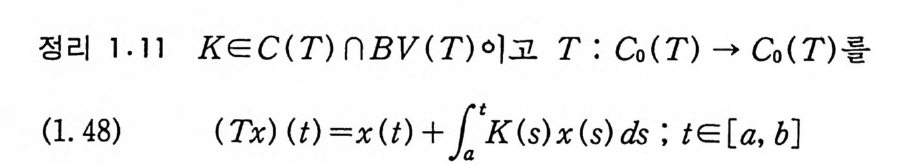

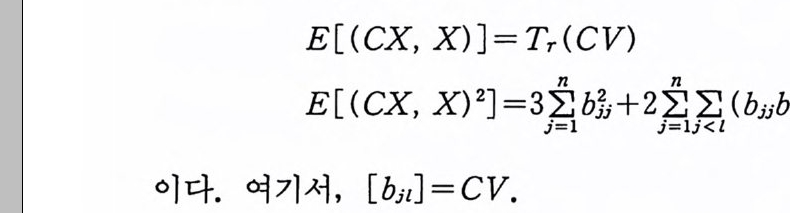

로 정의하면, F 는 위너 적분가능하고, k 가 기수이면,

!cCoo (c TT )) F(x) dm(x) =0.

!cCoo (c TT )) F(x) dm(x) =0.

카메룬-마틴의 변환에 관한 정리를 하나 더 소개하고 이 정리 의 결과를 이용해서, 비유계함수의 파인만 적분가능성 조사에 사 용되는 위너 적분을 계산한다.

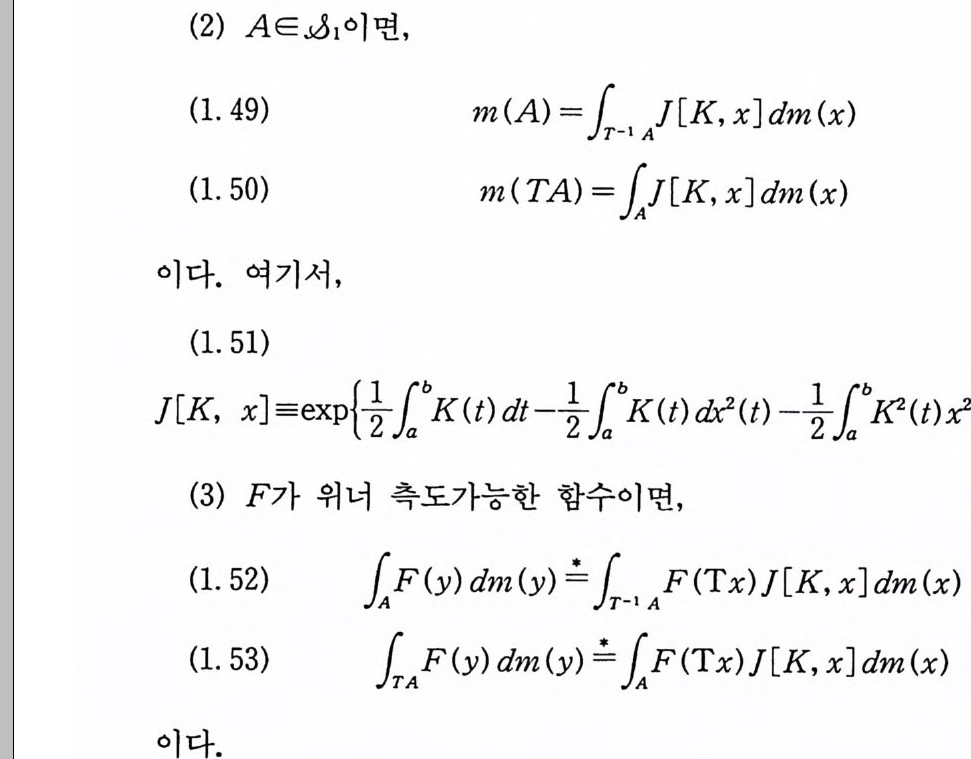

정리 1.11 KEC(T)nBV(T) 이고 T : Co(T)-Co(T) 를

정리 1.11 KEC(T)nBV(T) 이고 T : Co(T)-Co(T) 를

로 정의하자. (T 는 전단사(1 -1, onto ) 함수이고 T 와 T 기 는 연속이 다) 그러면, 다음 사실이 성립한다. (1) T 는 위너 측도가능하다.

(2) AE. 십 1 이면,

(2) AE. 십 1 이면,

증명 Yeh [9, Theorem 34. 8] 참조.

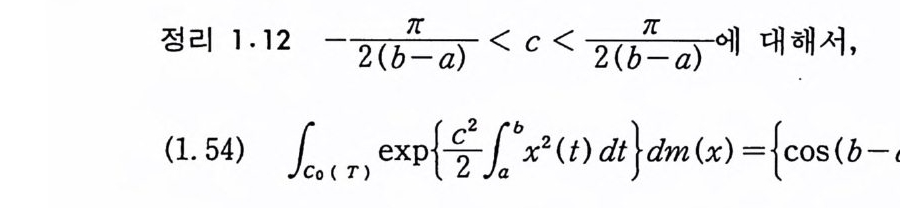

정리 1.l2 — 2(b7-[ a ) < c < 2(b7[— a) 에 대해서,

정리 1.l2 — 2(b7-[ a ) < c < 2(b7[— a) 에 대해서,

이다.

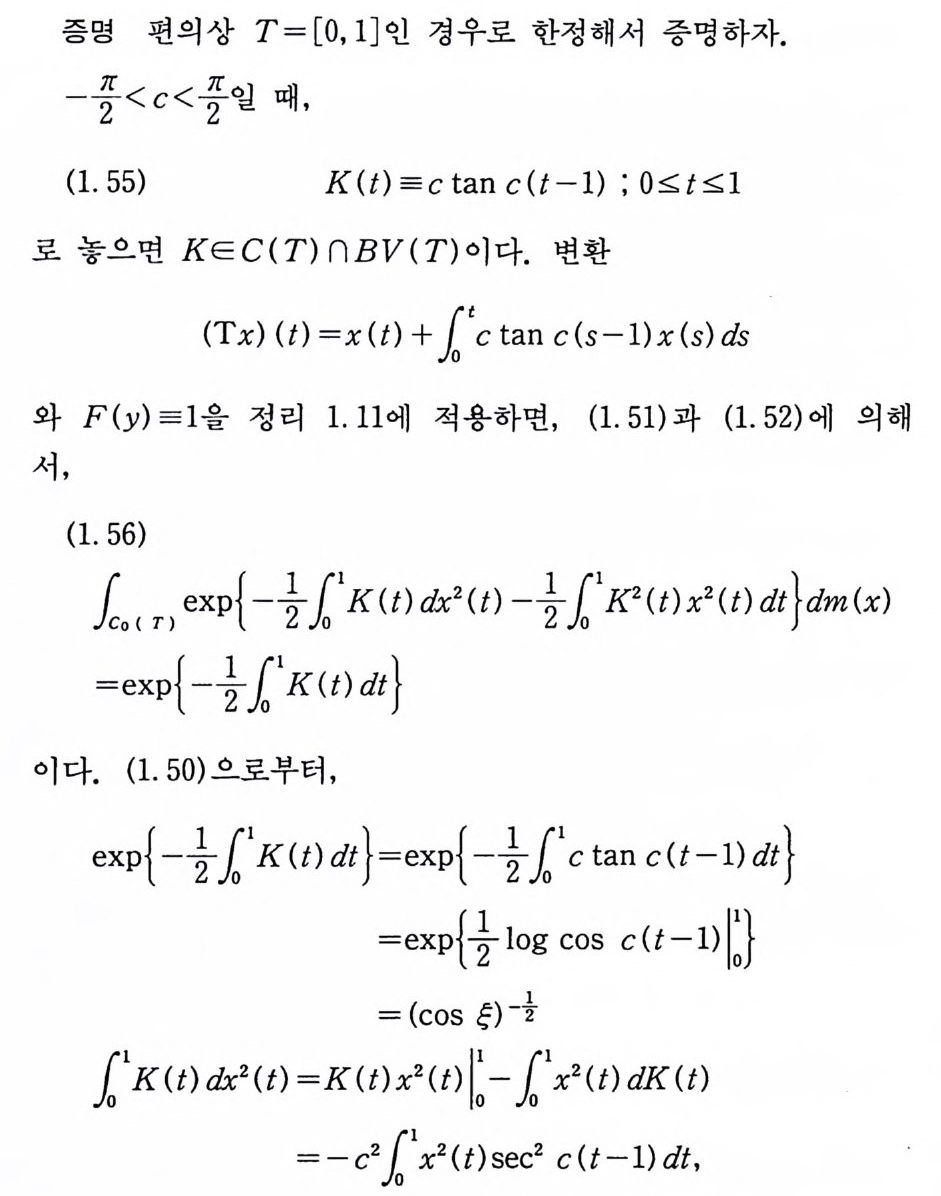

증명 편의상 T=[O,1] 인 경우로 한정해서 증명하자.

증명 편의상 T=[O,1] 인 경우로 한정해서 증명하자.

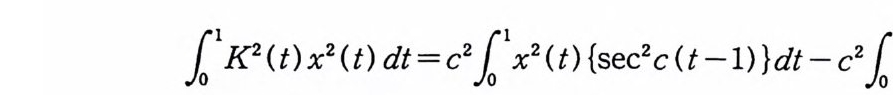

11K2( t)갔(t) d t =c211 갔(t) {sec2c (t-1 ) }d t -c2 /o 1 균(t) dt

11K2( t)갔(t) d t =c211 갔(t) {sec2c (t-1 ) }d t -c2 /o 1 균(t) dt

울 얻고, 이들 식을 (1. 56) 에 대입하면 (1. 54) 를 얻는다.

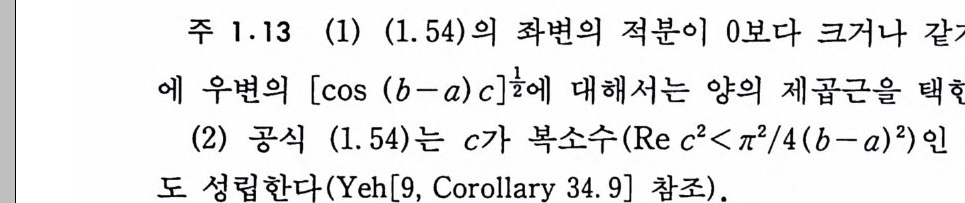

주 1.1 3 (1) (1. 54) 의 좌변의 적분이 0 보다 크거나 갇기 때문

주 1.1 3 (1) (1. 54) 의 좌변의 적분이 0 보다 크거나 갇기 때문

정리 1. 12 보다 좀더 일반적인 위너 적분공식을 소개한다. 이 정 리 의 증명 은 Cameron-Marti n [ 2, Corollary 끽 참조.

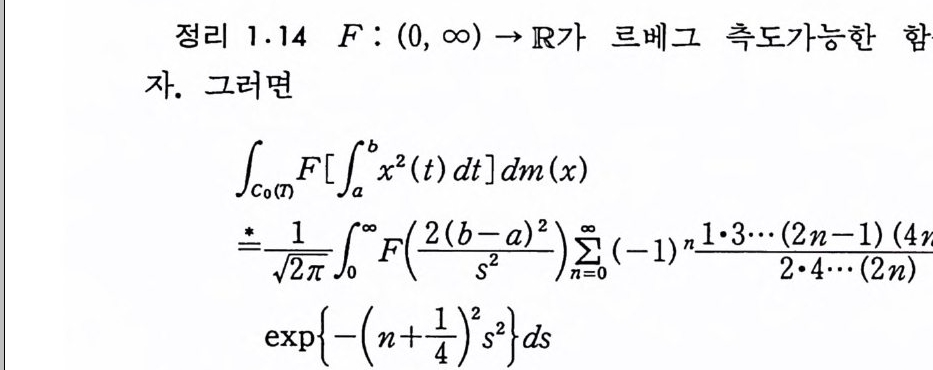

정리 1.14 F : (0, oo) 一 lR 가 르베그 측도가능한 함수라 하

정리 1.14 F : (0, oo) 一 lR 가 르베그 측도가능한 함수라 하

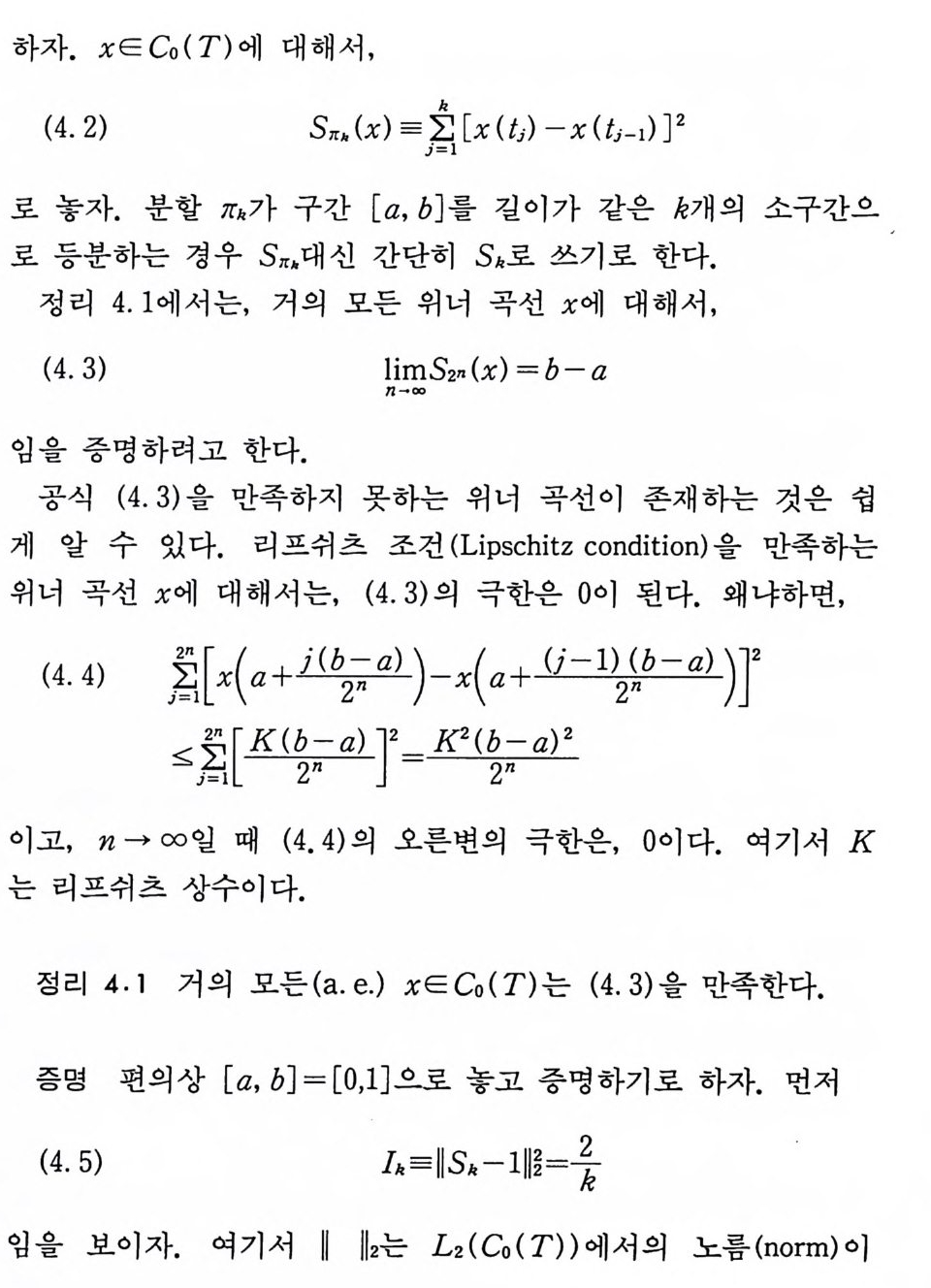

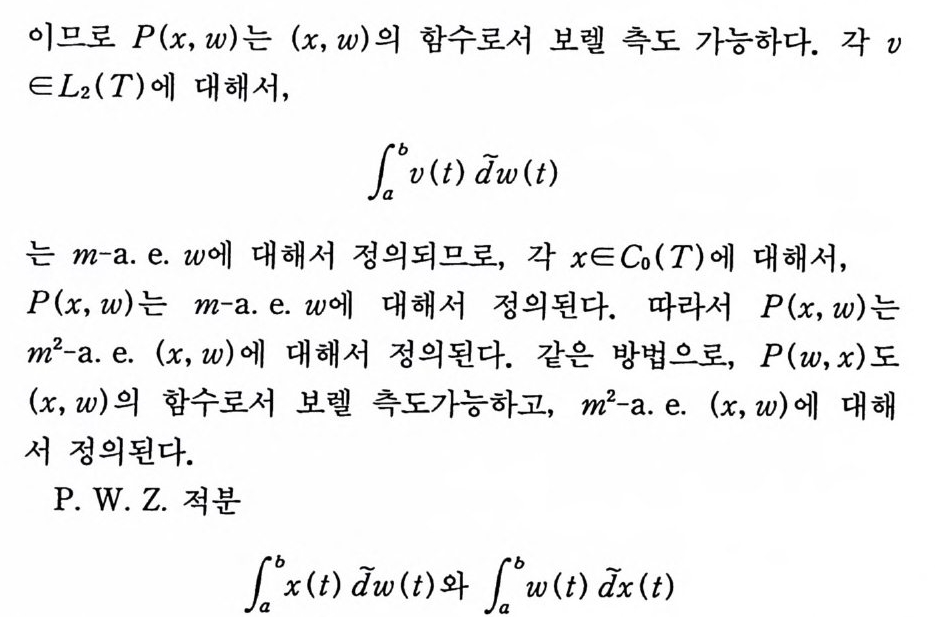

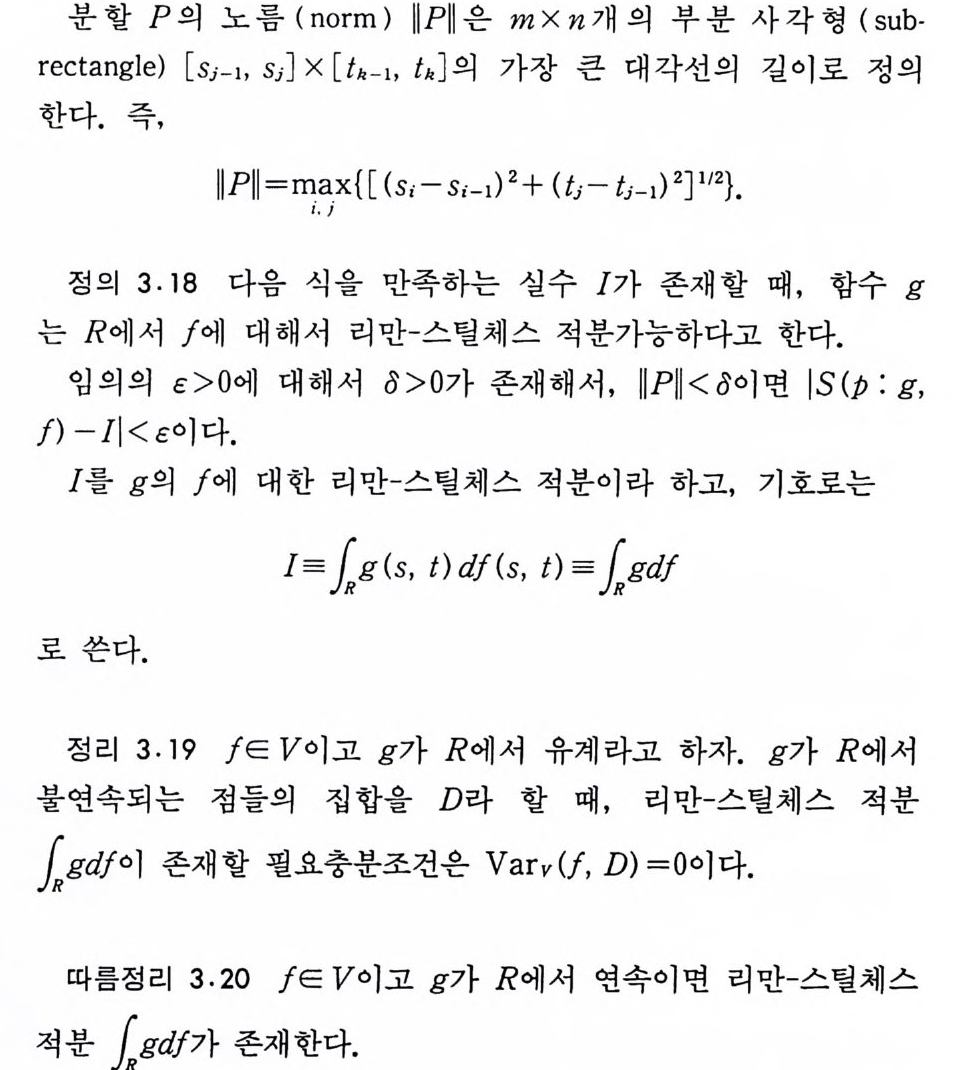

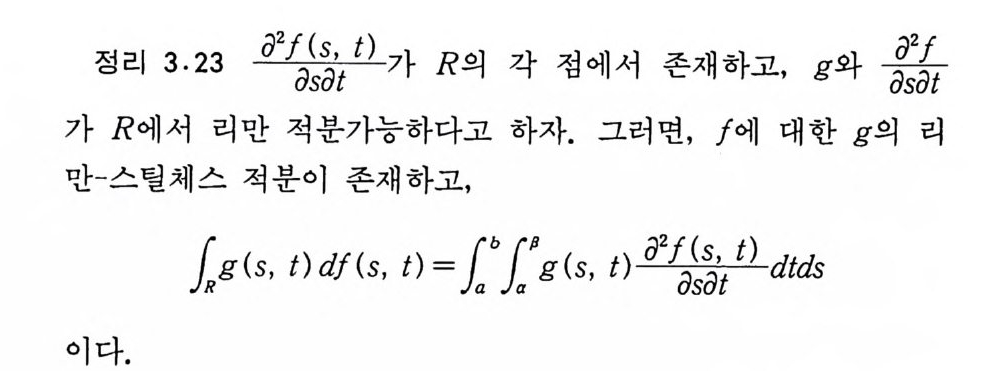

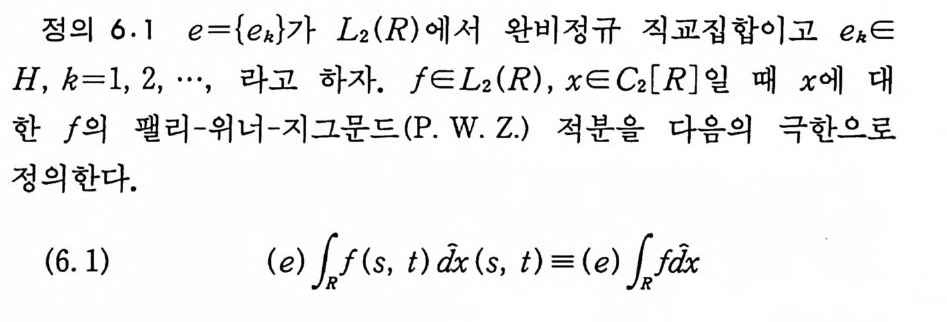

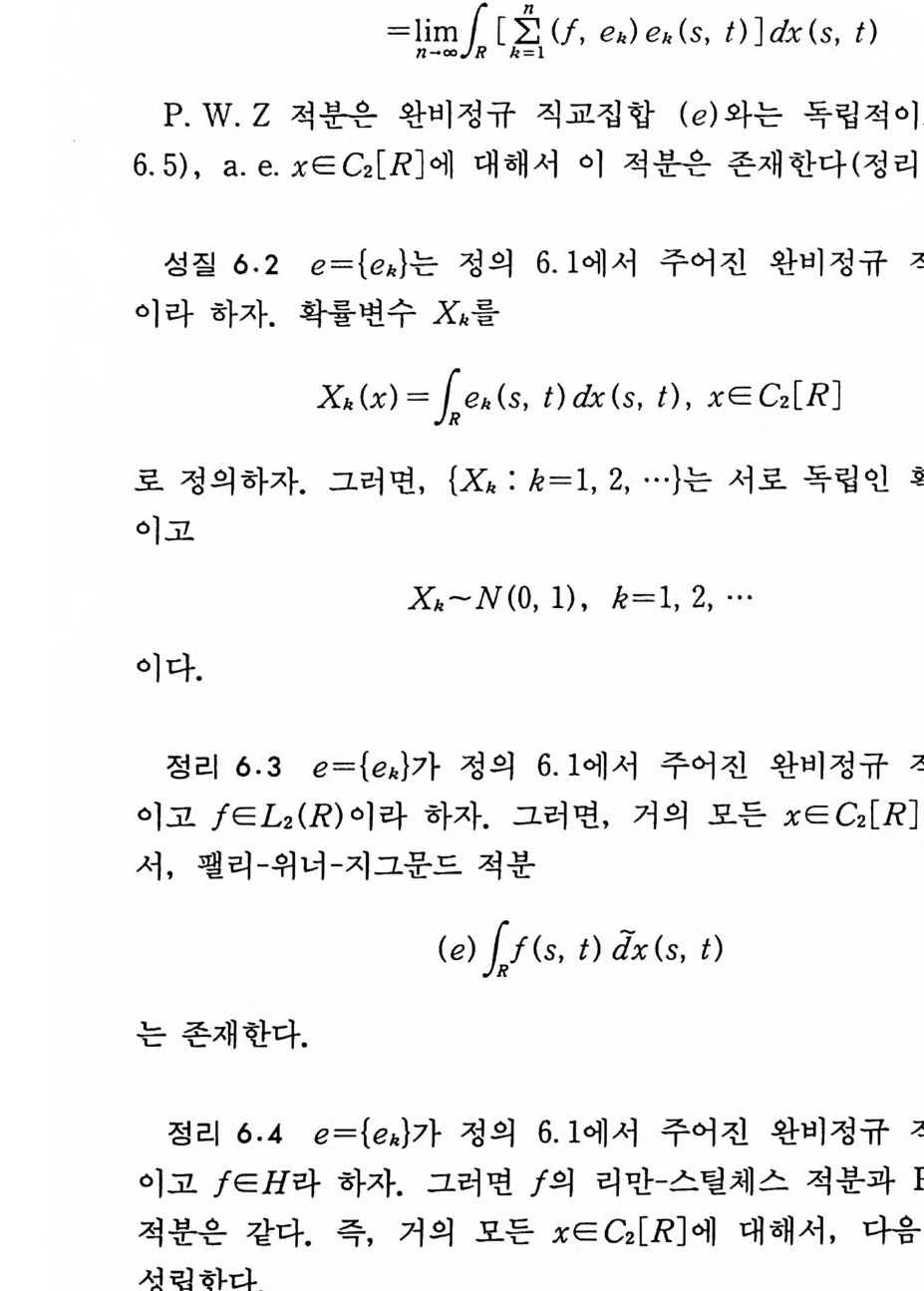

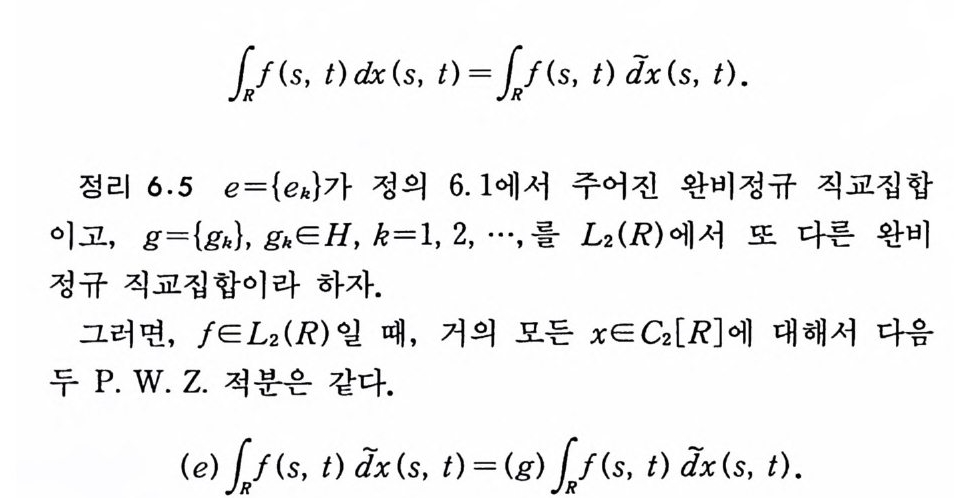

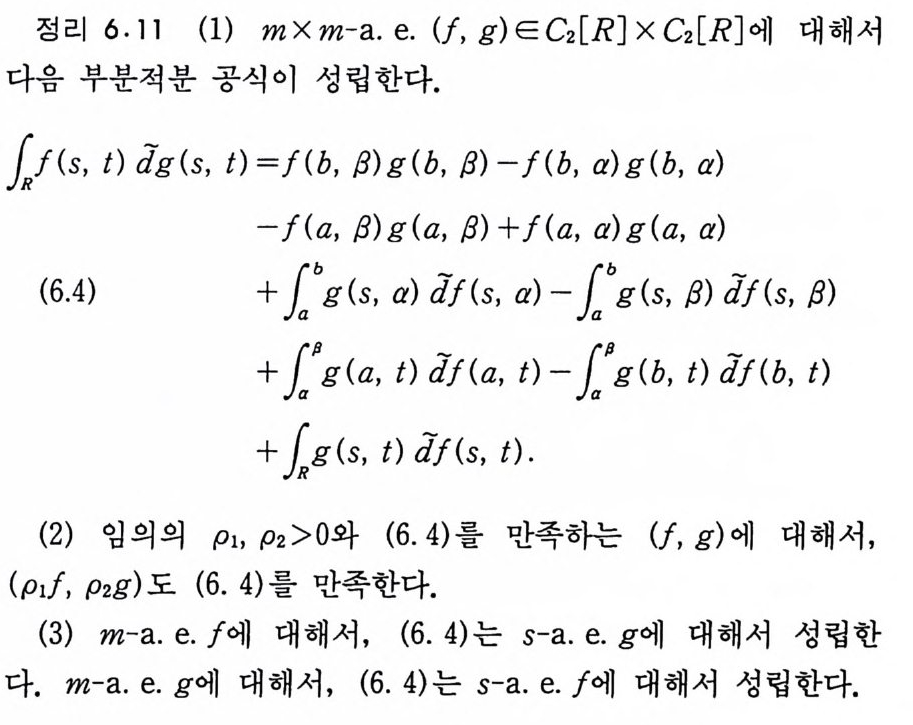

이 성립한다. 2 팰리-위너-지그문드 (P.W.Z.) 적분 함수 f가 〔 a ,이에서 유계변동이고, g가 연속함수일 때 리만

-스틸 체 스 (Ri em ann-St iel tje s ) 적 분

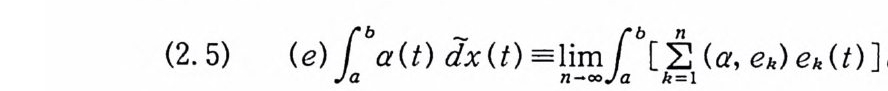

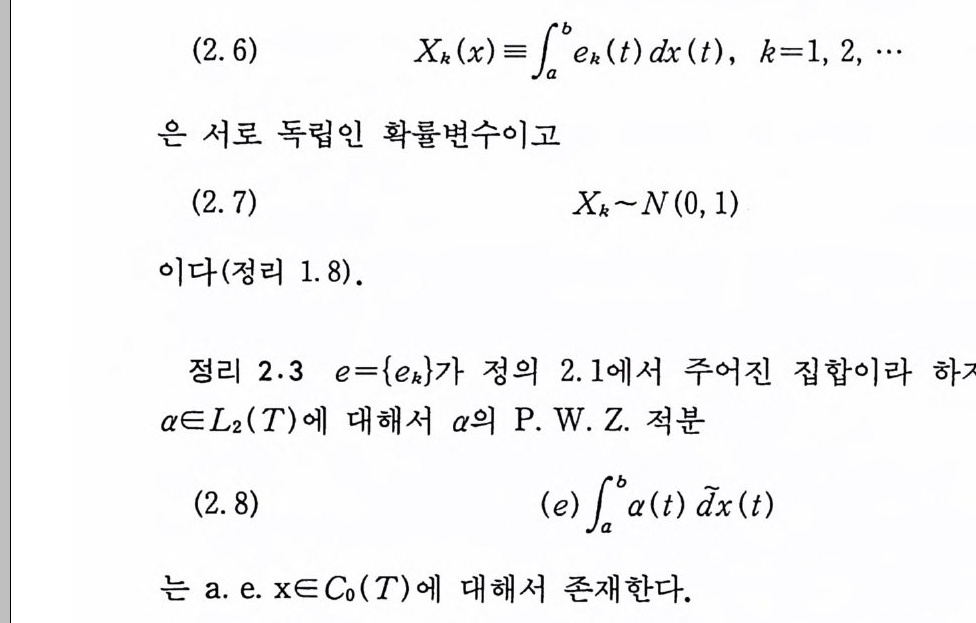

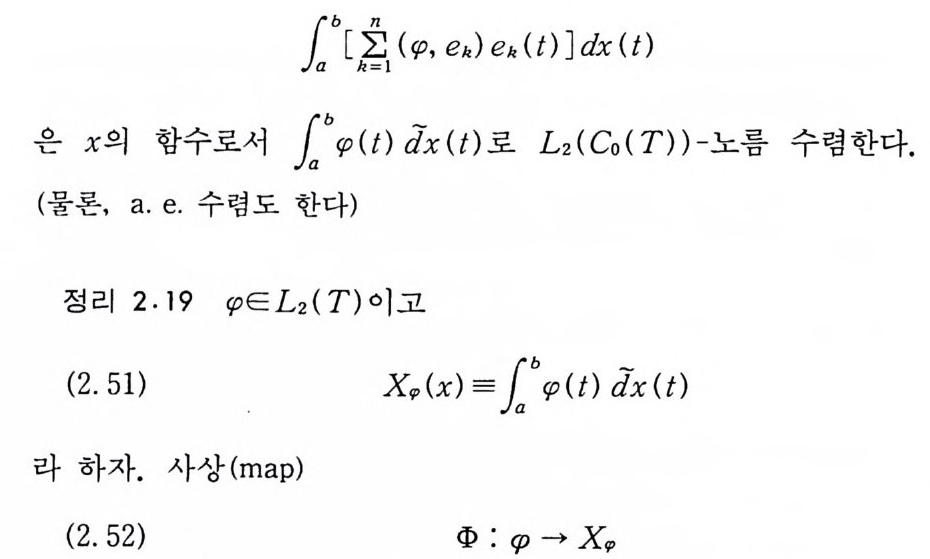

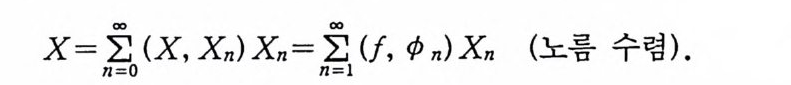

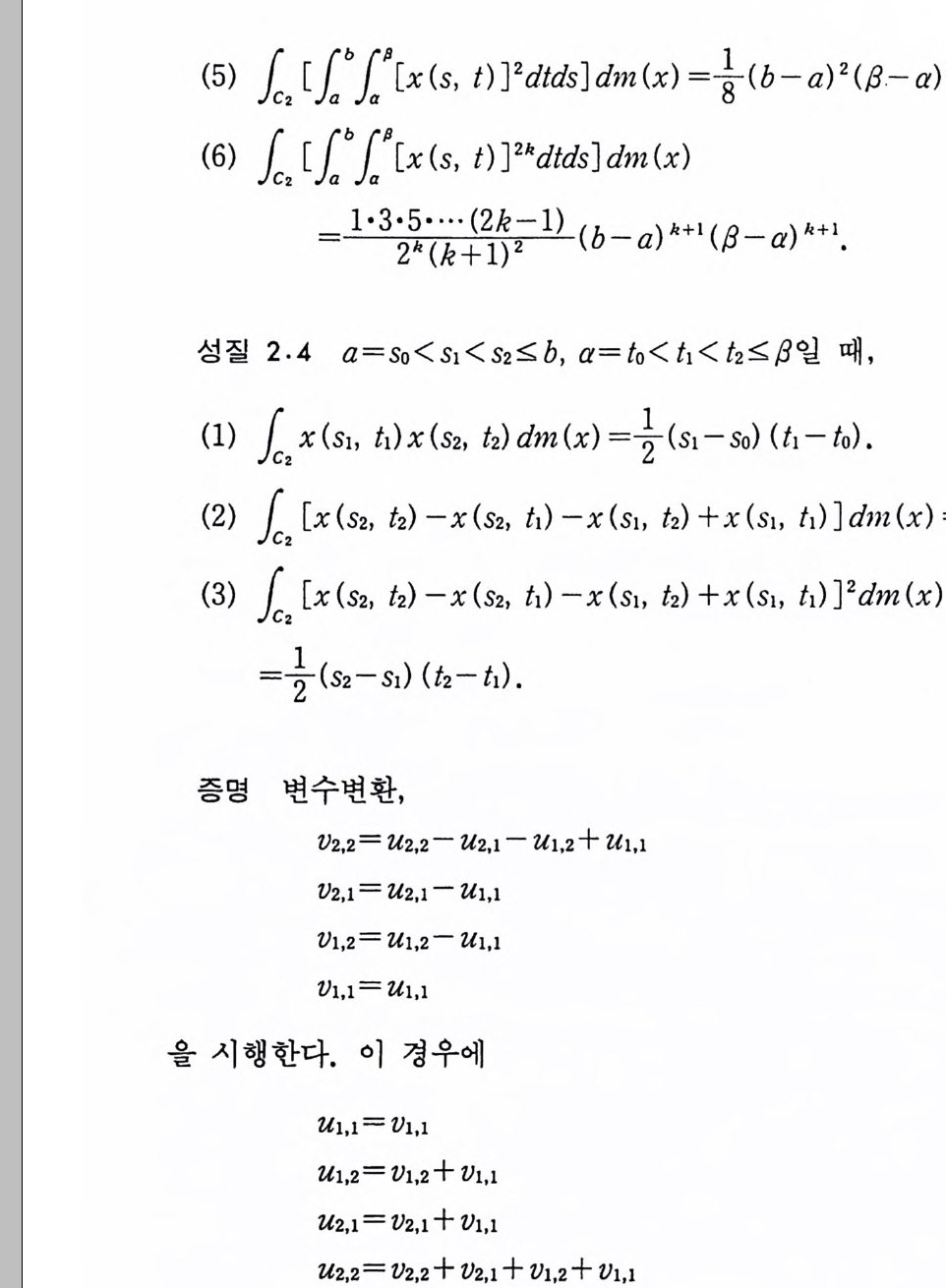

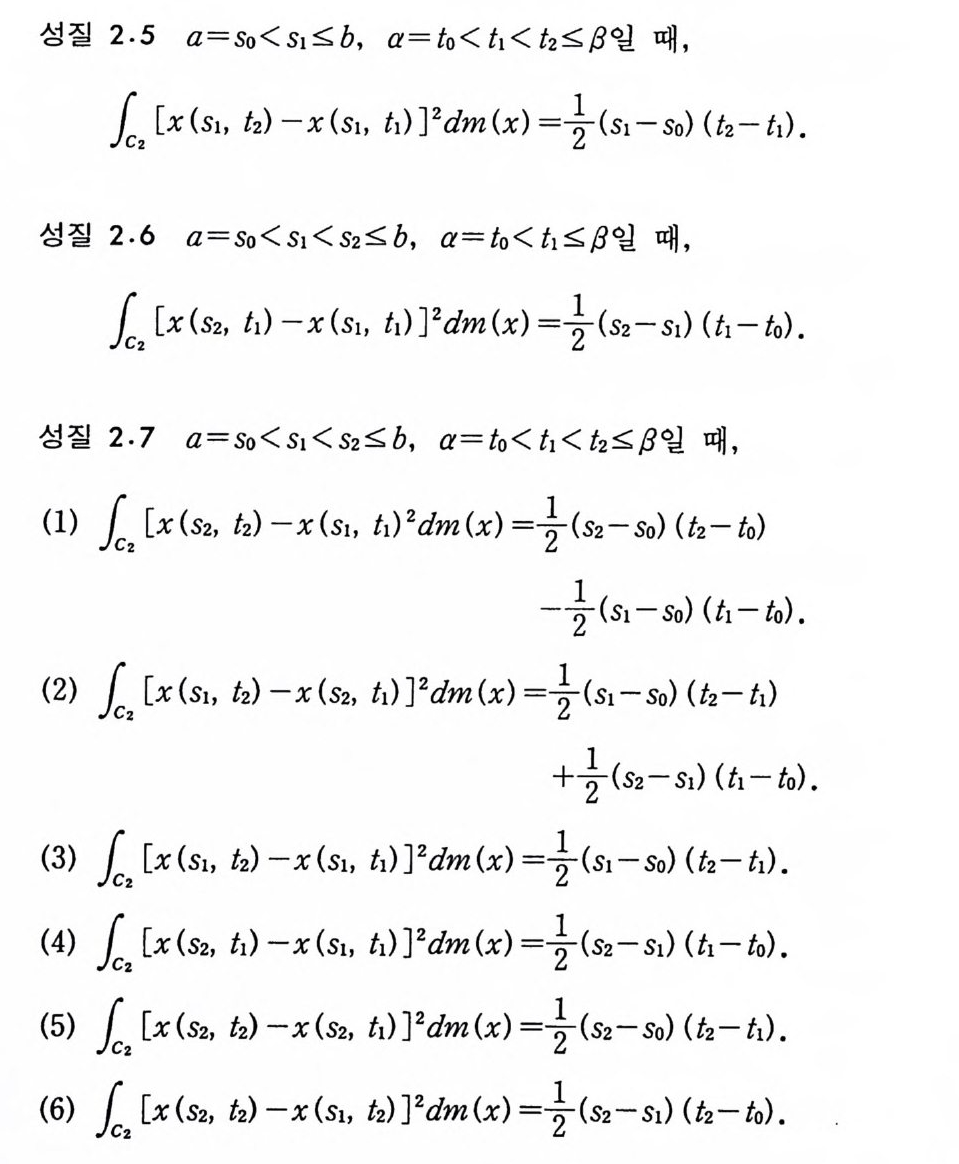

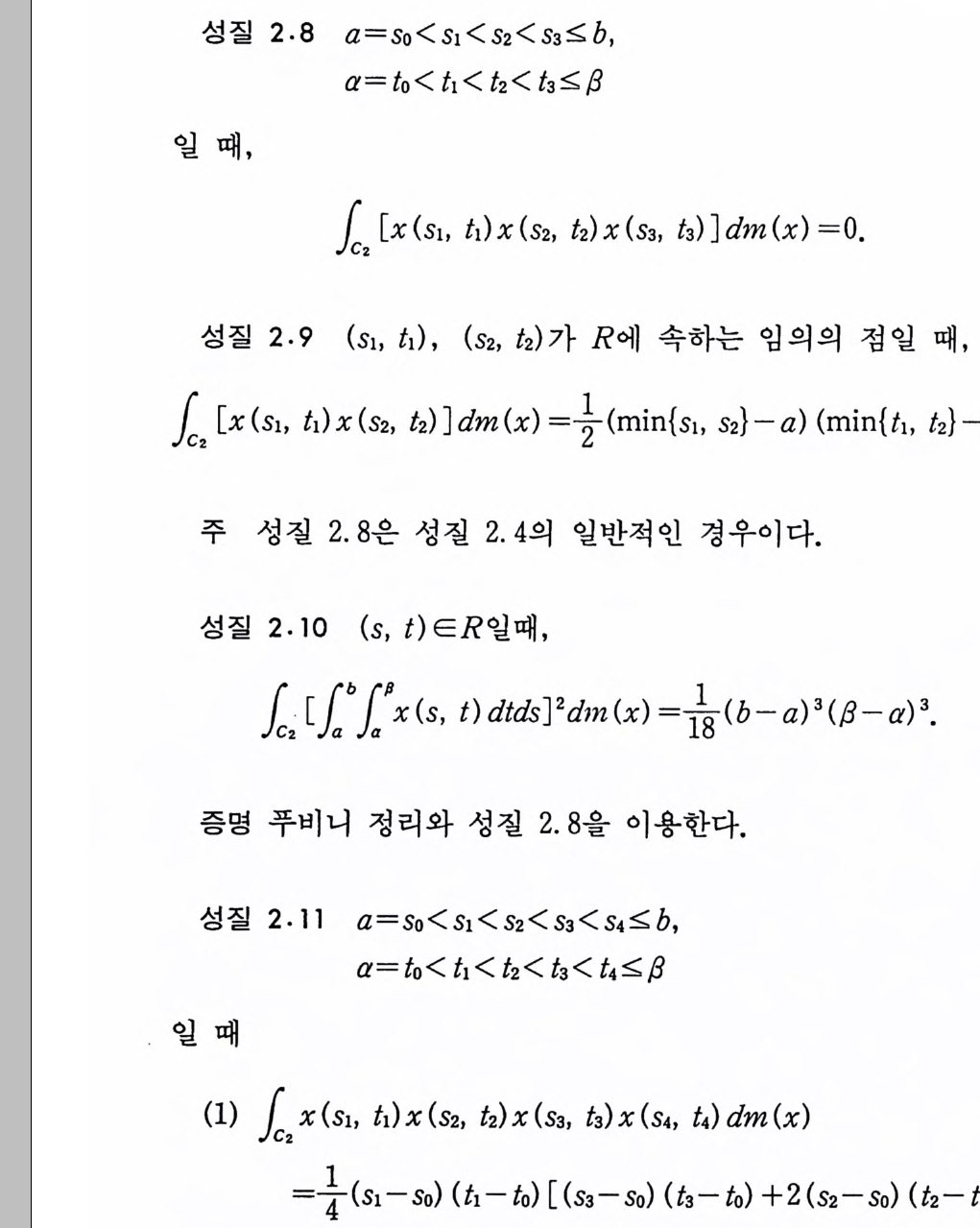

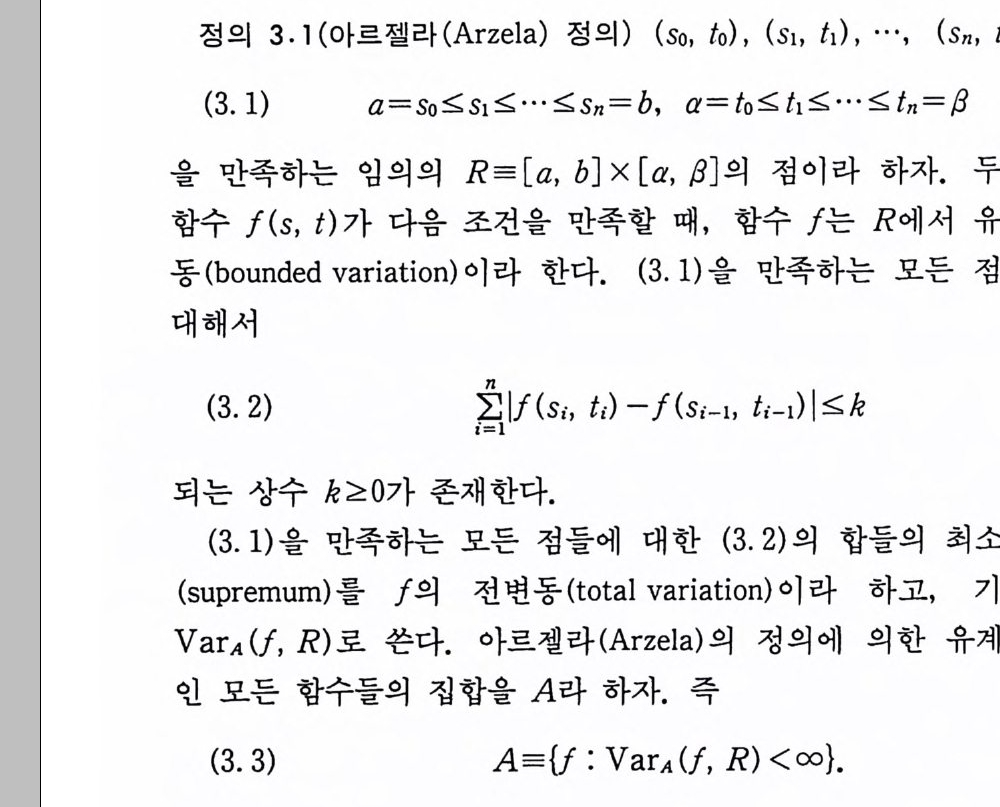

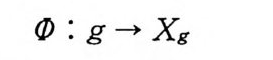

(2. 1) fbf (t ) dg (t) a 은 존재한다. 물론, /EL2(T) 인 경우 이 적분의 존재성은 보장 되지 않는다. 이 절에서는 L2(T) 에 속하는 함수들에 대한 팰리 - 위 너 -지 그문드 (Paley -W ien er-Z y gmu nd) 적 분을 (간단히 P. W. Z. 적분이라 쓴다) 정의하고 이 적분에 관한 여러 성질을 얻는다. I 가 유계변동인 경우 f의 리만-스틸체스 적분과 P. W . Z. 적분은 일치한다(정리 2.4). P. W. Z. 적분을 이용해서, 앞 절에서 소개 한 위너 적분의 변환정리를 확장한다. a, /3E L2(T) 일 때, a, /3의 내적 (inn er pro duct) (a, /3)은 (2. 2) (a, /3) =1ba (t) {J (t) dt a 로 정의한다. {ek} 가 L2(T) 에서 완비정규 직교집합 (com p let e orth o normal se t)이라 하자. 그러면, 각 aEL2(T) 에 대해서, C 翼, (2. 3) a= k~=I (a, ek) ek 이다. (2. 3) 의 수령은, 이 급수의 부분합이 L2(T) -노름에서 a 로 수령하는 것을 뜻한다. 다음의 파시발 등식 (Parseval ide nti ty) 도 성립한다. (2. 4) llall 는 ~oo . (a, ek)2 k=l 정의 2.1 e={ek} 가 L2(T) 에서 완비정규 칙교집합이고, ekE

C(T)nBV(T) 라 하자. aEL2(T), xEC 。 (T) 일 때, x 에 대 한 a 의 팰리-위너一지그문드 (P . W. Z.) 적분을 다음의 극한으로 정의한다.

(2. 5) (e) lba a(t ) dx (t) =Lni-!o! o: .. l1a b [h'lJ= 1l ( a, eh) eh (t) ]d x (t) .

(2. 5) (e) lba a(t ) dx (t) =Lni-!o! o: .. l1a b [h'lJ= 1l ( a, eh) eh (t) ]d x (t) .

주 2.2 (2.5) 의 P. W. Z. 의 적분은 완비정규 직교집합 (e) 에 관계되므로 적분 앞에 (e) 를 표시했으나, 사실상, 이 적분은 (e) 와는 독립적이다(정리 2. 5). (2. 5) 의 P. W. Z. 적분은 a.e.xE c 。 (T) 에 대해서 존재한다(정리 2. 3 ).

(2.6) Xk(x)=1bek( t)d x( t), k=l, 2, •••

(2.6) Xk(x)=1bek( t)d x( t), k=l, 2, •••

증명 {(a, ek)Xk} 의 0 이 아닌 원소들은 서로 독립이고,

(2. 9) (a, ek)Xk~N(0, (a, ek)2)

(2. 9) (a, ek)Xk~N(0, (a, ek)2)

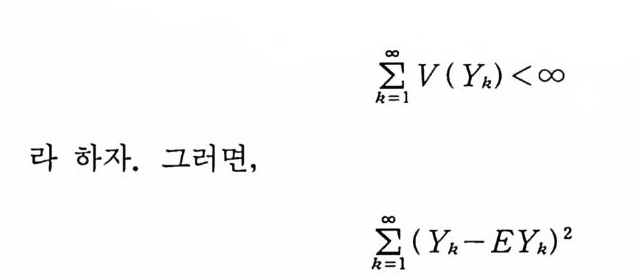

이다. 부록 정리 5.17( 콜모고로프 정리)에 의해서,

(2. 10) k~0=0I ( a, ek ) 2 < co

(2. 10) k~0=0I ( a, ek ) 2 < co

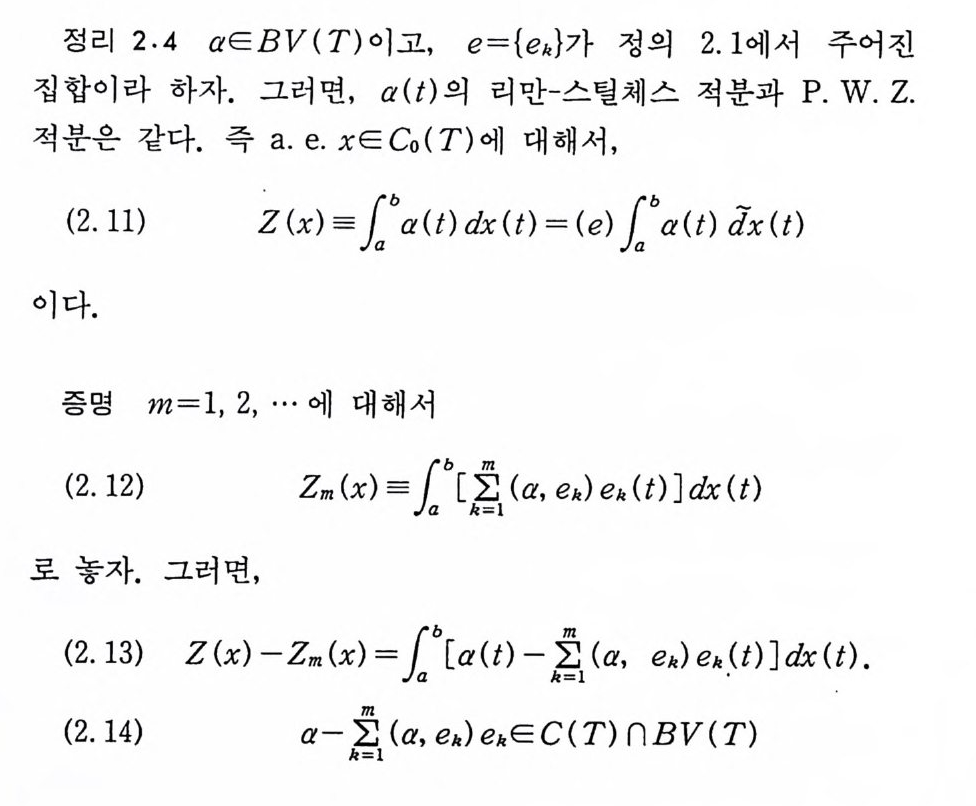

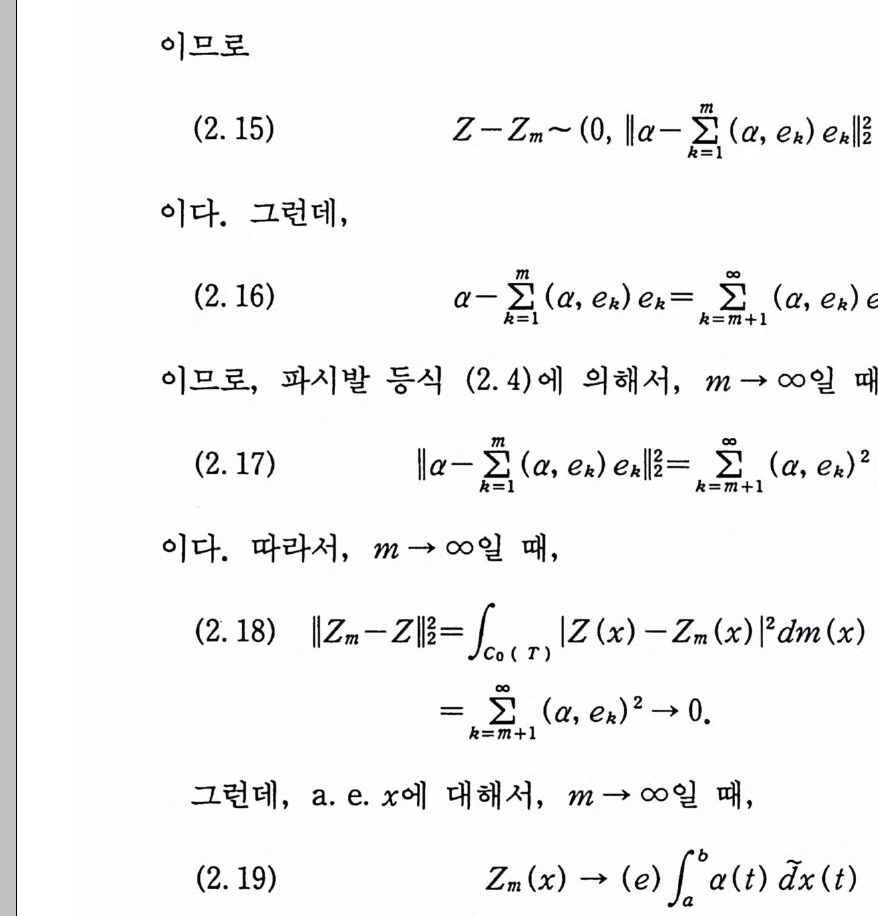

임을 보이면 된다. 그런데 (2 . 10) 은 파시발 등식 (2. 4) 에 의해서 성립한다. 다음 정리는 aEBV(T) 인 경우, a 의 리만-스틸체스 적분과 P. W . Z. 적분이 m-a. e. x 에 대해서 같음을 보여 준다. 따라서, P. W. Z. 적분은 리만스틸체스 적분의 확장이다.

정리 2-4 aEBV(T) 이고, e={ek} 가 정의 2.1 에서 주어전

정리 2-4 aEBV(T) 이고, e={ek} 가 정의 2.1 에서 주어전

이므로

이므로

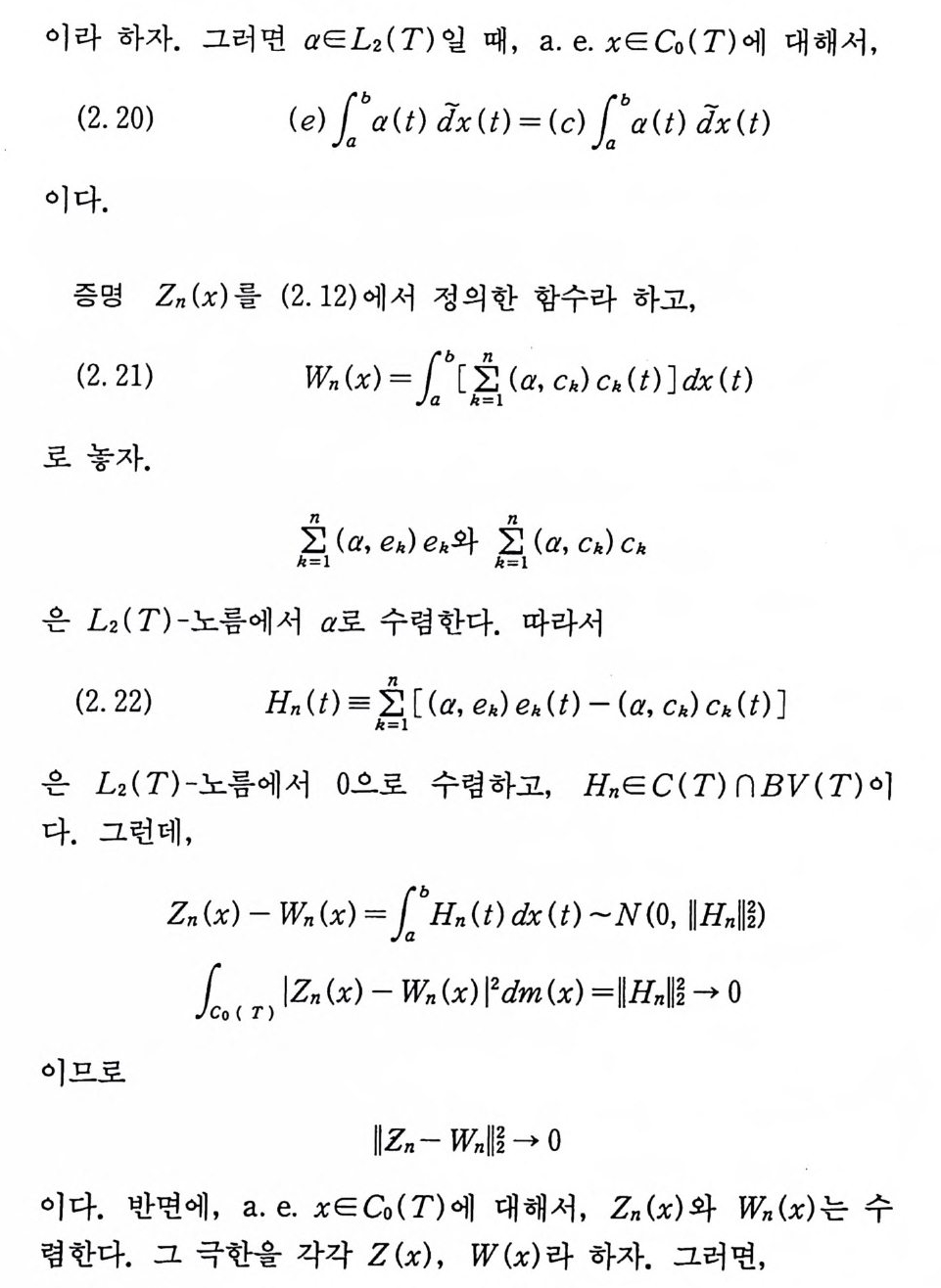

이므로 (2.11) 이 성립한다. 다음 정리는, P. W. Z. 적분을 어떤 특정한 완비정규 직교집합 울 가지고 정의했으나, 이 적분이 그 집합과는 본질적으로 독립 임을 보여준다.

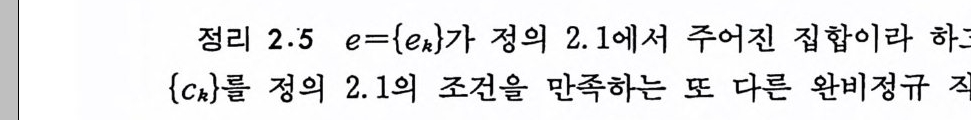

정리 2:5 e={ek} 가 정의 2.1 에서 주어진 집합이라 하고, c=

정리 2:5 e={ek} 가 정의 2.1 에서 주어진 집합이라 하고, c=

이라 하자. 그러면 aEL2(T) 일 때, a. e. xEC 。 (T) 에 대해서,

이라 하자. 그러면 aEL2(T) 일 때, a. e. xEC 。 (T) 에 대해서,

Zn - Wn - Z-W a. e.

Zn - Wn - Z-W a. e.

기호 2-6 P. W. Z. 적분이 완비정규집합과는 본질적으로는 무 관하므로 앞으로는 정의 2.1 에서 사용한 기호에서 (e) 를 생략하 고 쓰기로 한다. 죽, a 의 x 에 대한 P. W. Z. 적분을

(2. 23) lba ba (t ) dx( t)

(2. 23) lba ba (t ) dx( t)

로 표시한다. P. W. Z. 적분도 리 만-스틸체 스 적분과 갇이 선형 성 (line arity ) 울 만족한다. 다음 정리는 P. W. Z. 적분의 선형성이다.

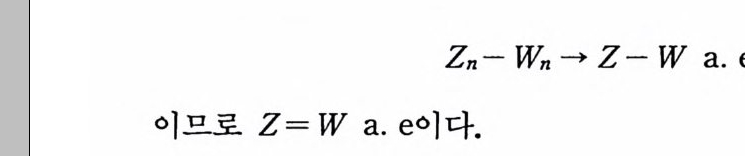

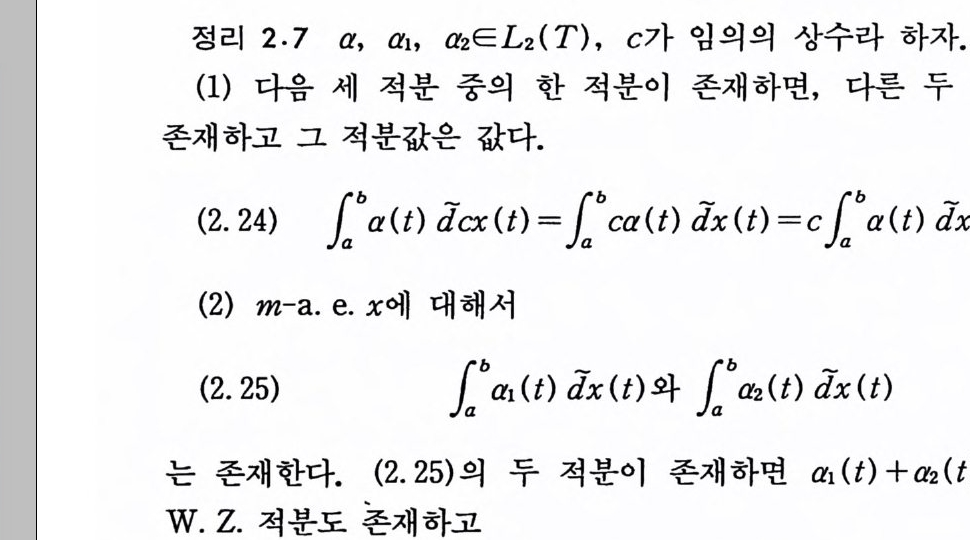

정리 2-7 a, ai, a2EL2(T), c 가 임의의 상수라 하자.

정리 2-7 a, ai, a2EL2(T), c 가 임의의 상수라 하자.

(2. 26)

fa b[aI (t) + a2 (t) ] Jx (t) =LJba aI (t) & (t) +Jf a ba2( t) 죠 (t)

fa b[aI (t) + a2 (t) ] Jx (t) =LJba aI (t) & (t) +Jf a ba2( t) 죠 (t)

증명 (1) 정의 2.1 과 리만-스틸체스 적분의 선형성으로부터 증명된다. (2) 와 (3) 정리 2.3 을 이용해서 (1)과 같은 방법으로 증명한 다. 주 2.8 정리 2. 7 (1)로부터 a 의 P. W. Z. 적분이 s-a. e. x 에 서 존재함을 알 수 있다. 따라서 정리 2. 3 에서 a. e. x 를 s-a. e. x 로 대치해도 된다. 같은 방법으로 정리 2.4 와 정리 2.5 도 s-a. e. X 에 대해서 성립한다.

카메룬-마틴 번환정리의 확장

카메룬-마틴 번환정리의 확장

인 경우, 리만-스틸체스 적분을 P. W. Z. 적분으로 바꾸어 변환 공식 (1. 4) 를 얻는다. 따라서 이 정리는 카메룬-마틴 변환정리의 확장이다. 먼저 이 정리에 필요한 보조정리를 증명하자.

보조정리 2.9 n=l, 2, … 에 대해서,

보조정리 2.9 n=l, 2, … 에 대해서,

(2. 30) (Lx) (t) =x( t) +xo( t)

(2. 30) (Lx) (t) =x( t) +xo( t)

임을 다음 식에 의해서 보일 수 있다.

lxo( t)- xo,n( t)1 =11a1 (rp ( s) —(f)n (s))dsl

lxo( t)- xo,n( t)1 =11a1 (rp ( s) —(f)n (s))dsl

亡 io( T ) F(x+xo)ex p{―「ra p(t) dx( t)} dm(x)

亡 io( T ) F(x+xo)ex p{―「ra p(t) dx( t)} dm(x)

다음 정리는 따름정리 2.11 을 복소수로까지 확장한 결과이다. 정리 1. 6 의 증명에서와같이 해석적 연속의 방법을 이용해서 증명 하면 된다.

정리 2-13 rp EL2(T) 라 하자. 모든 Aec 에 대해서,

정리 2-13 rp EL2(T) 라 하자. 모든 Aec 에 대해서,

이다. / : R-R 가 르베그 측도가능한 함수이면,

이다. / : R-R 가 르베그 측도가능한 함수이면,

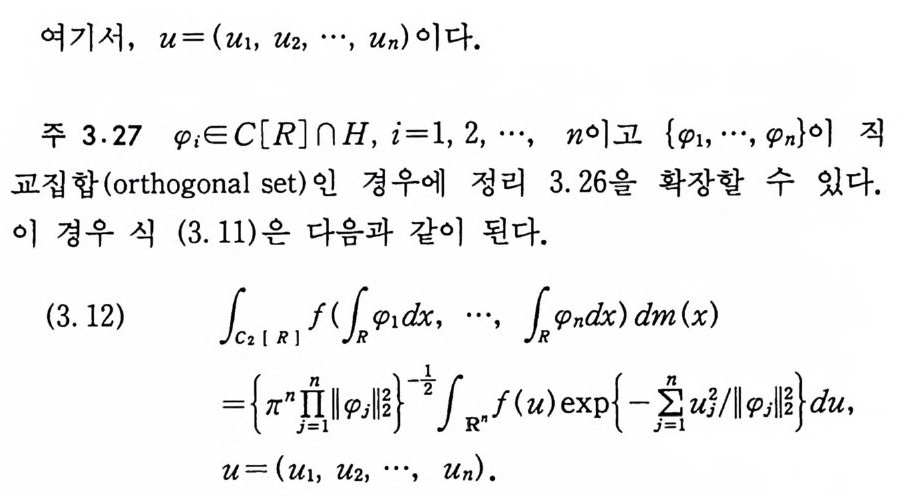

(3) 정리 2.16 롤 포함하는 일반적인 결과는 정리 2. 26 에서 다 룬다. (4) 정 리 2. 16 을 {(/J1 , …, rp n} 이 직교집 합 (or t ho g onal set) 인 경 우로 확장할 수 있다. 이 경우에 (2. 48) 은 다음과 같이 된다.

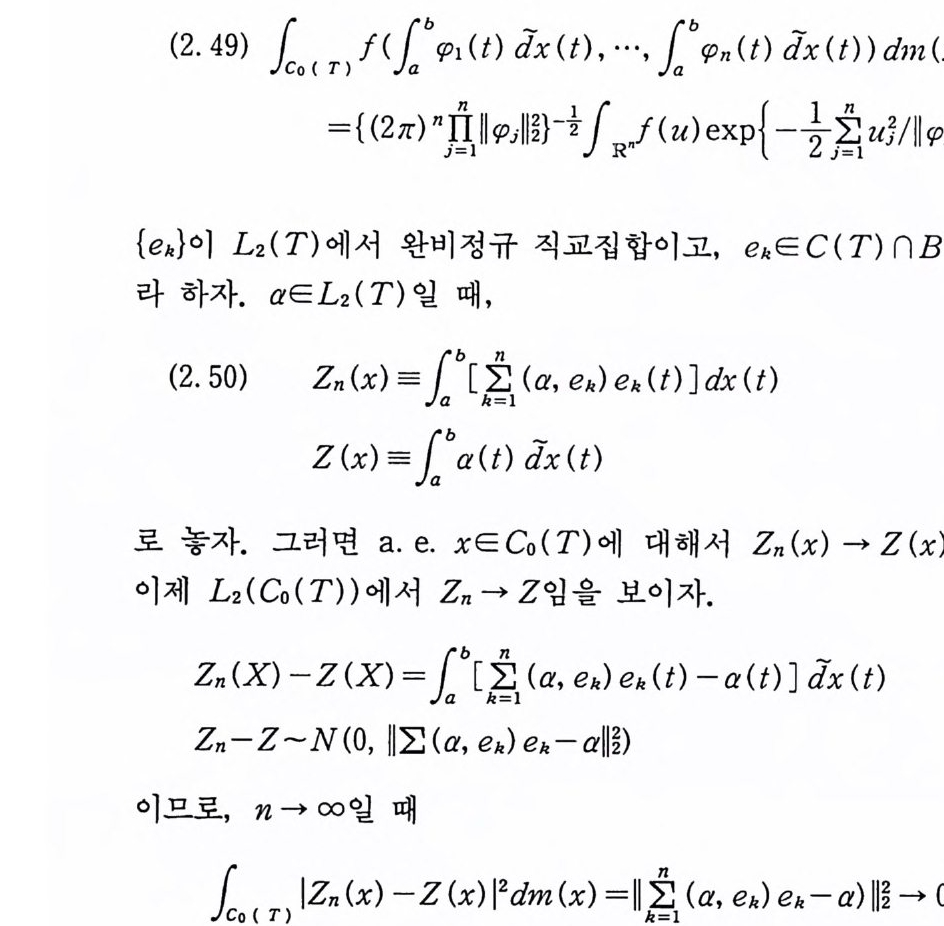

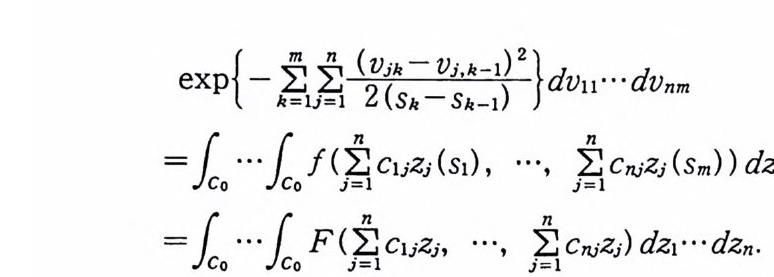

(2.49) f Co ( T) f(.lfa b (•fJ 1 (t )Jx( t) ,….,lfa b ¢n(t )Jx( t) ) dm(x)

(2.49) f Co ( T) f(.lfa b (•fJ 1 (t )Jx( t) ,….,lfa b ¢n(t )Jx( t) ) dm(x)

이다. 따라서 다음 정리를 얻는다.

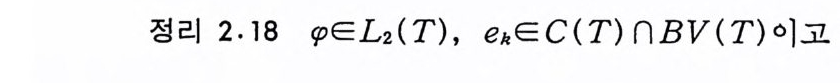

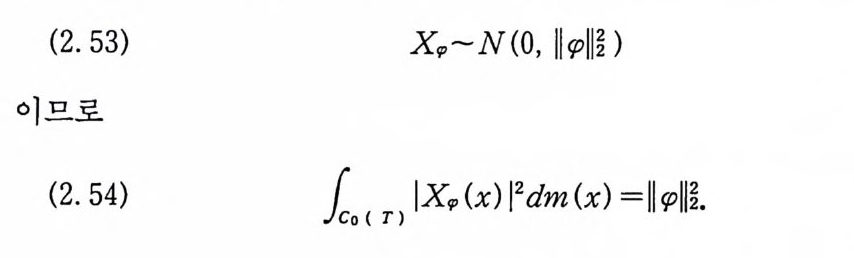

정리 2.18

정리 2.18

L2(T) 에서 완비정규 직교집합이라 하자. 그러면

1b[£1 (

1b[£1 (

은 L2(T) 롤 L2(Co(T) )의 폐부분공간 위로 (on t o) 보내는 선형 거 리 보존 (line ar iso metr y ) 사상이 다. 증명 선형성 (li near ity)은 P. W. Z. 적분의 선형성으로부터 얻 는다. 거리보존성은 다음에 의해서 증명된다.

(2. 53) x,.,~N(o, 11 rp1 rn )

(2. 53) x,.,~N(o, 11 rp1 rn )

따름정리 2.20 (2. 52) 에서 정의된 사상 O 는 내적 (inn er pro d- uct) 를 보전한다. 죽,

(2.55) (XOI, x김 = (

(2.55) (XOI, x김 = (

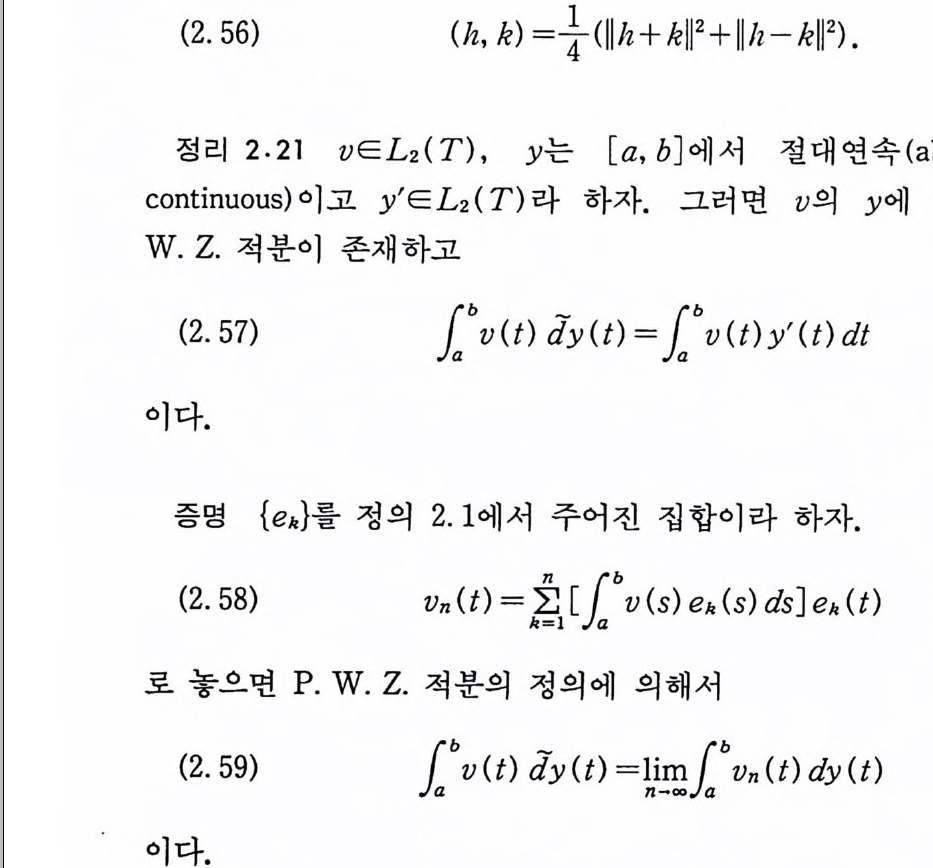

증명 힐베르트 공간(Hi lber t sp a ce) 에서 노름을 보전하는 사상 은 내적을 보전한다. 참고 힐베르트 공간에서 내적과 노름 사이에는 다음 관계가 성립한다.

(2. 56) (h, k) =-¼-

(2. 56) (h, k) =-¼-

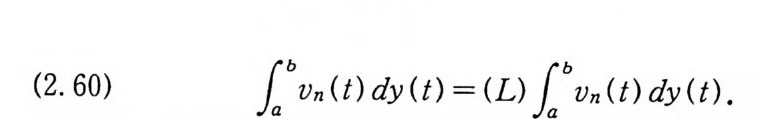

다음 두 적분은 존재하고 그 적분값은 같다.

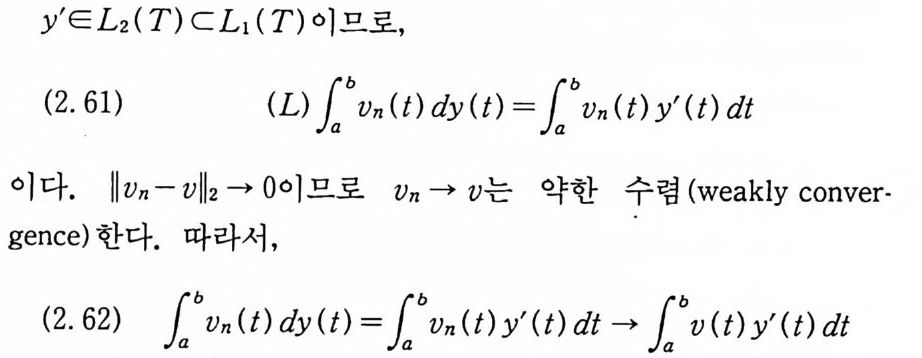

(2. 60) 1a \n (t) dy (t) = (L) 1a \n (t) dy (t) .

(2. 60) 1a \n (t) dy (t) = (L) 1a \n (t) dy (t) .

여 기 서 (2. 60) 의 우변 적 분은, 유계 변동 (bounded varia t i on ) 함 수 y에 의해서 만들어진 측도에 관한 르베그 적분이다.

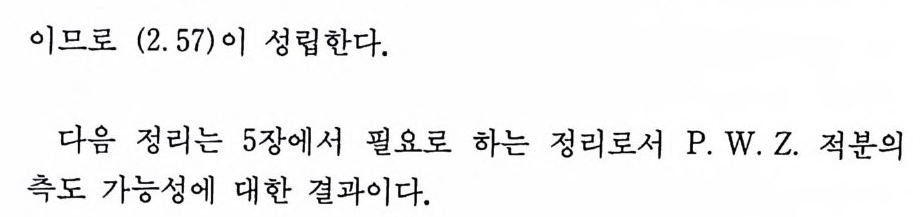

y'E L2( T) CL, ( T) 이므로,

y'E L2( T) CL, ( T) 이므로,

이므로 (2. 57) 이 성립한다.

이므로 (2. 57) 이 성립한다.

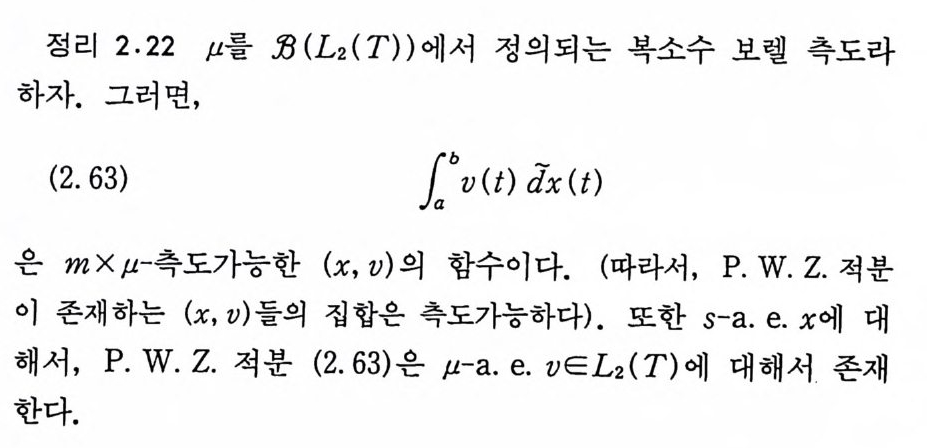

정리 2.22 µ를 J3 (L2(T)) 에서 정의되는 복소수 보렐 측도라

정리 2.22 µ를 J3 (L2(T)) 에서 정의되는 복소수 보렐 측도라

증명 P. W. Z. 적분의 정의에 의해서,

(2.64) Lbv(t) &(t)=홀』\(t )en (t )d t lben (t )dx( t)

(2.64) Lbv(t) &(t)=홀』\(t )en (t )d t lben (t )dx( t)

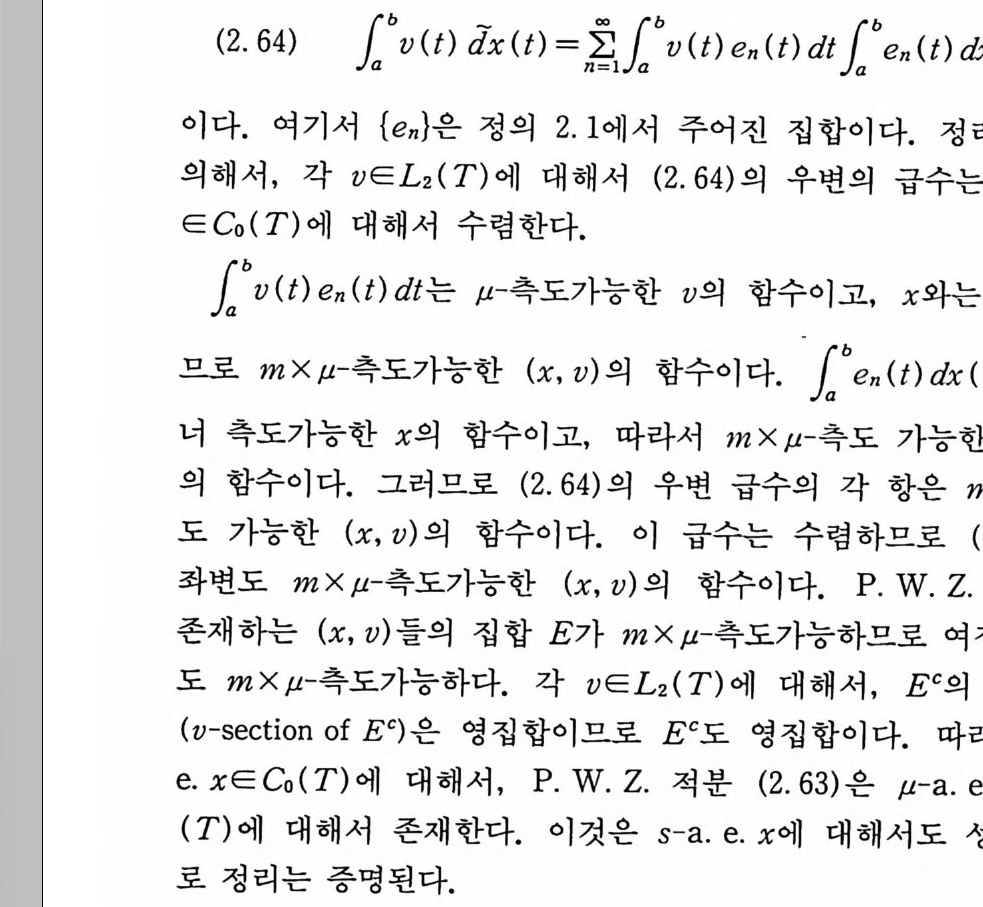

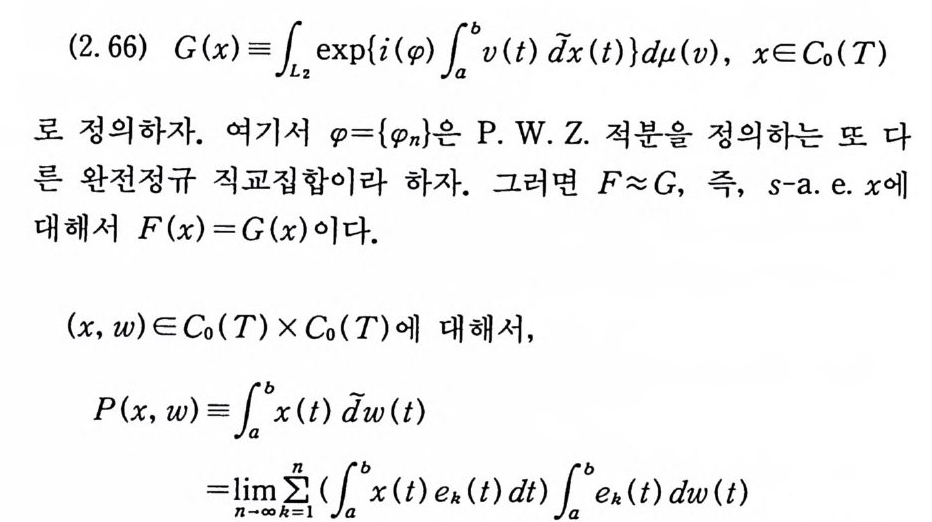

따름정리 2.23 µ를 L2(T) 에서 복소수 보렐 측도라 하자. F 를

(2. 65) F(x) =12exp {i1b v( t) dx(t) }d µ(v), xECo(T)

(2. 65) F(x) =12exp {i1b v( t) dx(t) }d µ(v), xECo(T)

로 정의하면, s-a. e. x 에 대해서 F(x) 는 존재하고, 위너 적분 가능하다. G 를

(2. 66) G(x) =12exp {i(

(2. 66) G(x) =12exp {i(

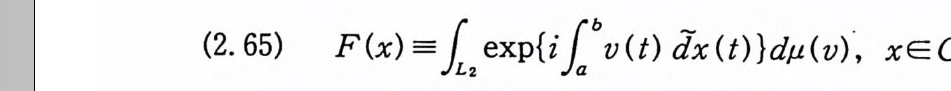

이므로 P(x, w) 는 (x, w) 의 함수로서 보렐 측도 가능하다. 각 v

이므로 P(x, w) 는 (x, w) 의 함수로서 보렐 측도 가능하다. 각 v

의 관계는 다음의 P. W. Z. 적분의 부분적분공식에 의해서 설명 된다.

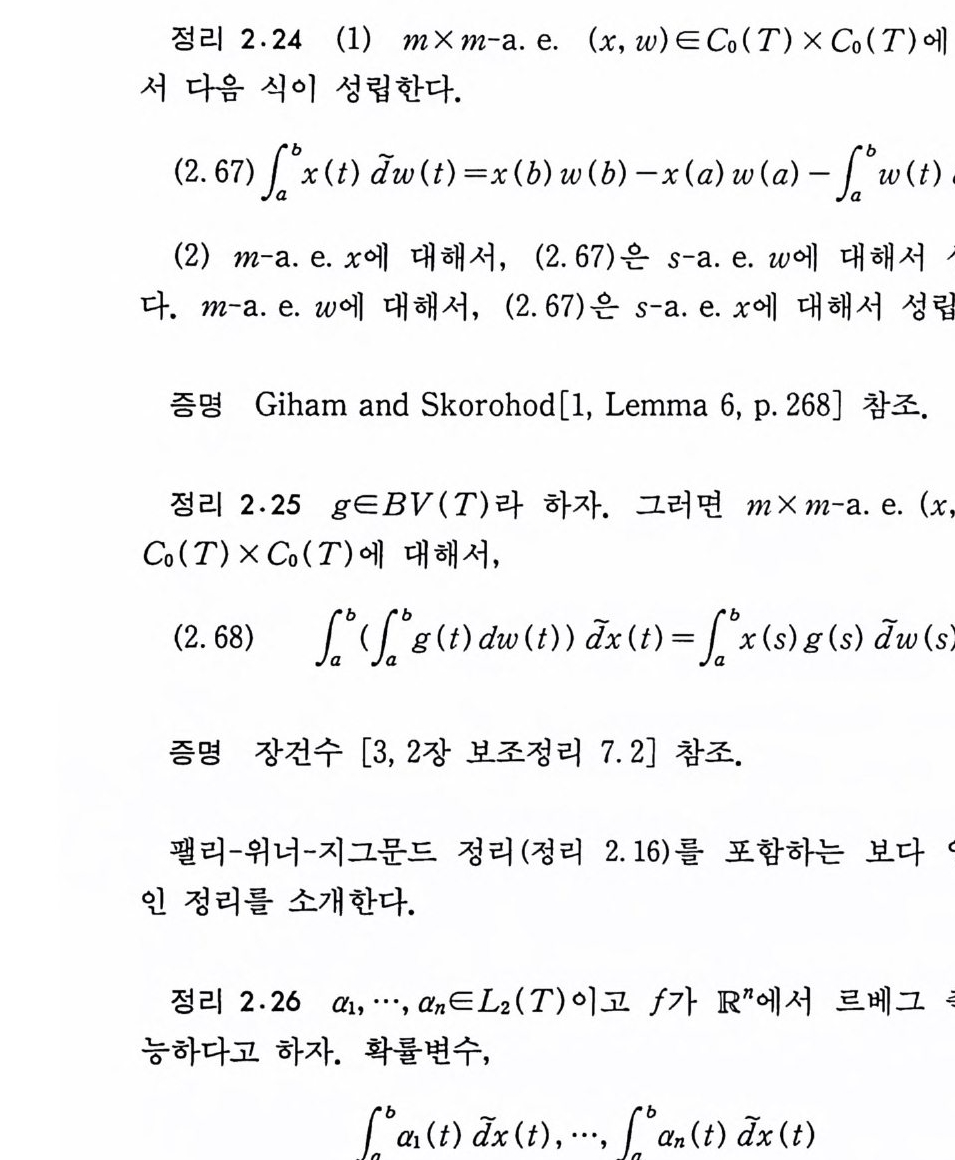

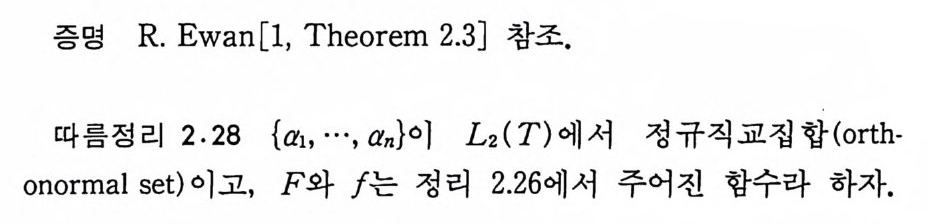

정 리 2 . 24 (1) m X m-a. e. (x, w) E C 。 ( T) X Co ( T) 에 대 해

정 리 2 . 24 (1) m X m-a. e. (x, w) E C 。 ( T) X Co ( T) 에 대 해

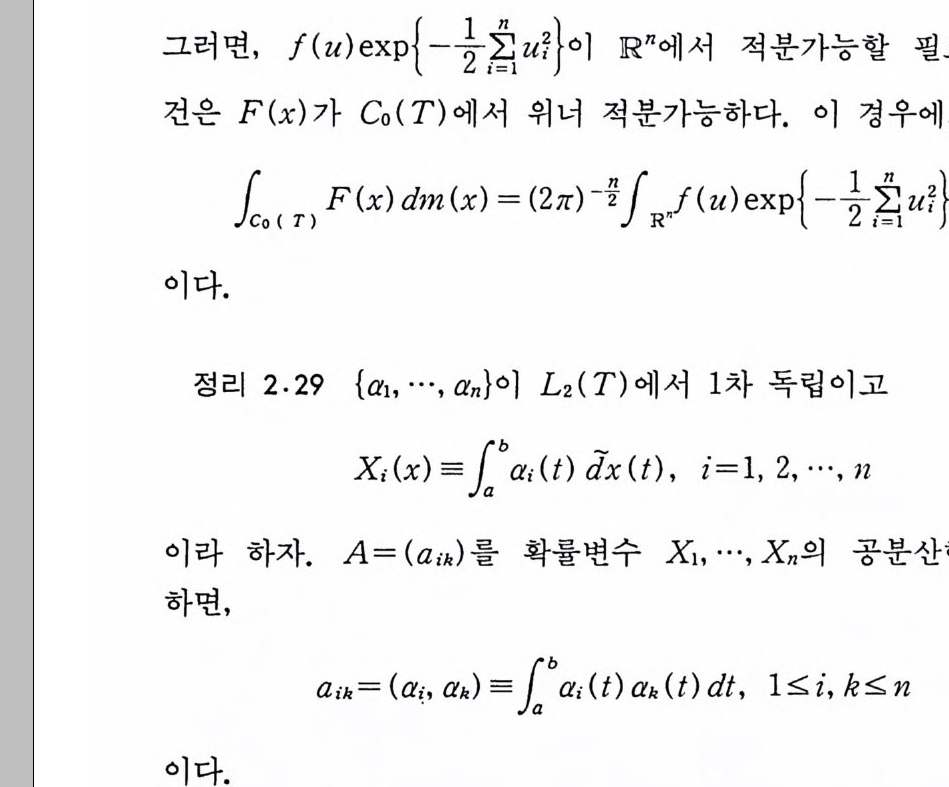

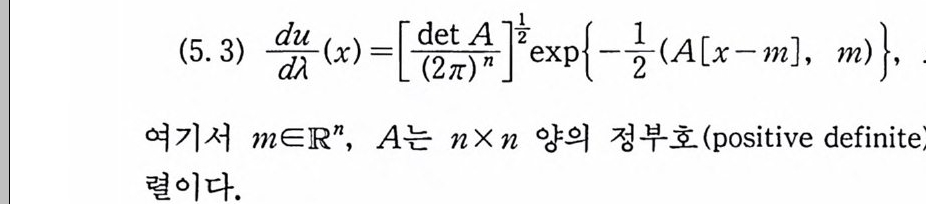

의 공분산행 렬 (covari an ce matr i x ) 을 A 라 하고 A 는 non-

s i n g ular(IAI*O) 라 하자. 그러면, /(u)exp {—}

s i n g ular(IAI*O) 라 하자. 그러면, /(u)exp {—}

증명 R. Ewan [!, Theorem 2. 이 참조.

증명 R. Ewan [!, Theorem 2. 이 참조.

그러면, /(u)ex p{―§창가이 Rn 에서 적분가능할 필요충분조

그러면, /(u)ex p{―§창가이 Rn 에서 적분가능할 필요충분조

증명 R. Ewan[l, Theorem 2. 사 참조. 3 위너 공간의 이동

h 가 임의의 주어진 실수일 때 변환 Th : Co(T) - Co[a+h,

h 가 임의의 주어진 실수일 때 변환 Th : Co(T) - Co[a+h,

로 정 의 하자. 그러 면 Th 는 선형 거 리 보존 동형 (line ar iso metr i c

iso morph is m ) 사상이 다. 또한 Th 는 바나하 대 수 Co ( T) 를 바나하

iso morph is m ) 사상이 다. 또한 Th 는 바나하 대 수 Co ( T) 를 바나하

(2) Th 는 위너 측도가능한 함수이다.

(2) Th 는 위너 측도가능한 함수이다.

이므로 F 는 위너 측도가능하다. 식 (3. 4) 는 식 (3. 3) 과 변수변환정리로부터 얻는다. 위너 측도공간과 위너 적측도공간 사이의 변환에 관한 성질을 알아보기로 하자. 먼저 다음 두 정리를 소개한다• 성질 3 . 4 는 쉽 게 증명할 수 있으므로 증명은 생략한다.

성질 3.4 (X: 나)와 (Y, .sJ, v) 가 a- 유한측도공간이라 하

성질 3.4 (X: 나)와 (Y, .sJ, v) 가 a- 유한측도공간이라 하

자. F : X-Y 가 究-의 측도가능한 함수이고, 모든 u- 영집합

자. F : X-Y 가 究-의 측도가능한 함수이고, 모든 u- 영집합

증명 (3.5) 의 우변이 좌변에 포함되는 것만 증명하면 충분하 다. 먼저,

(3. 6) Yi x~~ 究 X 의

(3. 6) Yi x~~ 究 X 의

이므로 (3. 7) 이 증명된다. 이제 H가 (3.5) 의 우변의 원소라 하자. 그러면 H 는 다음과 같이 표시된다.

(3. 10) H=H1UN1,

(3. 10) H=H1UN1,

oo __ oo

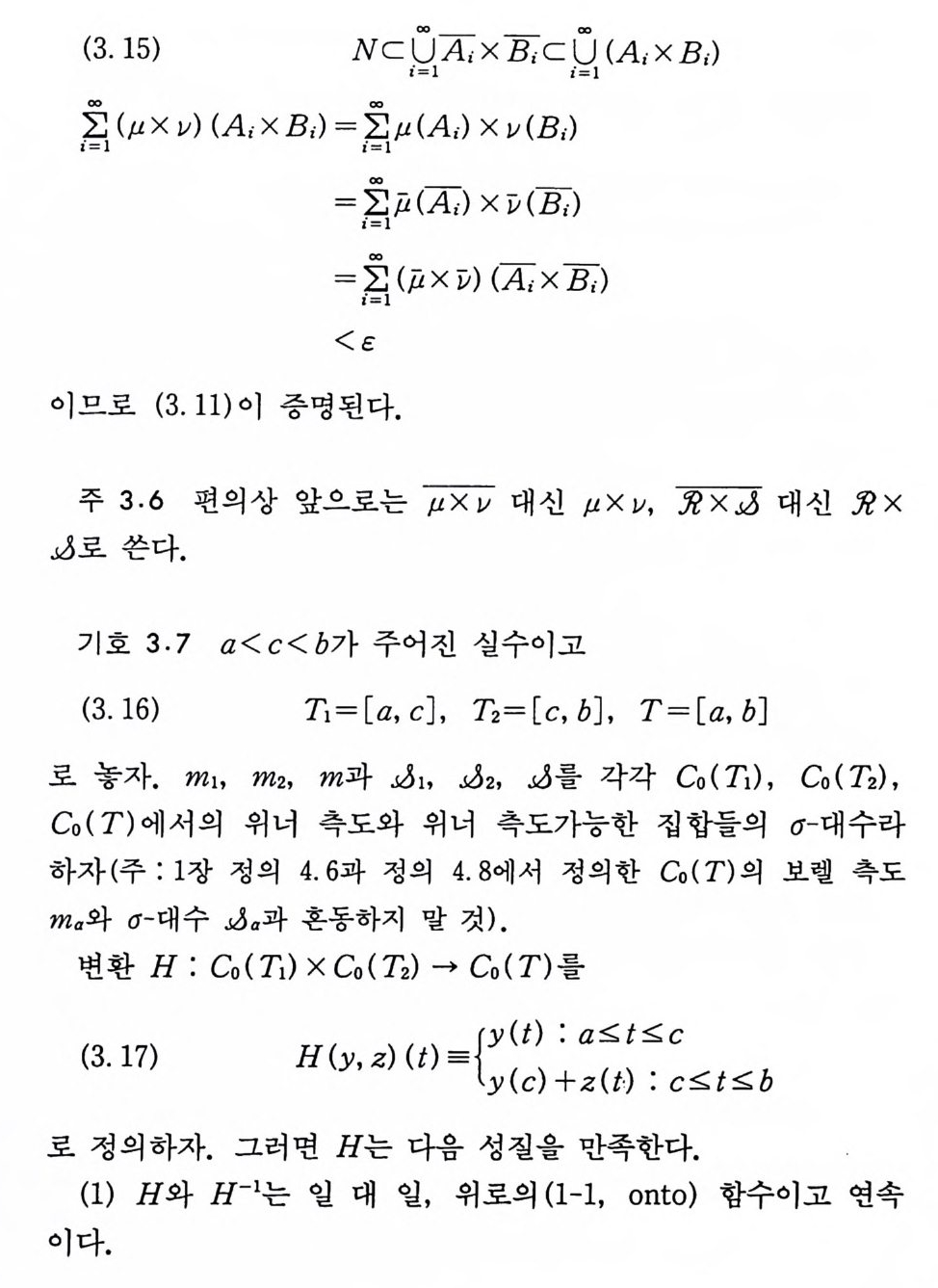

oo __ oo

(2) H-1x= (x|m, x|T2— X( c))

(2) H-1x= (x|m, x|T2— X( c))

(3) H와 H-1 는 선형 (line ar) 이다.

주 H(x|m, x1T2-x(c))(t) ={xx (( ct)) +: xa::l:r;: , t( :t:): ; :c- x (c) : c:::;: t:::;: b

주 H(x|m, x1T2-x(c))(t) ={xx (( ct)) +: xa::l:r;: , t( :t:): ; :c- x (c) : c:::;: t:::;: b

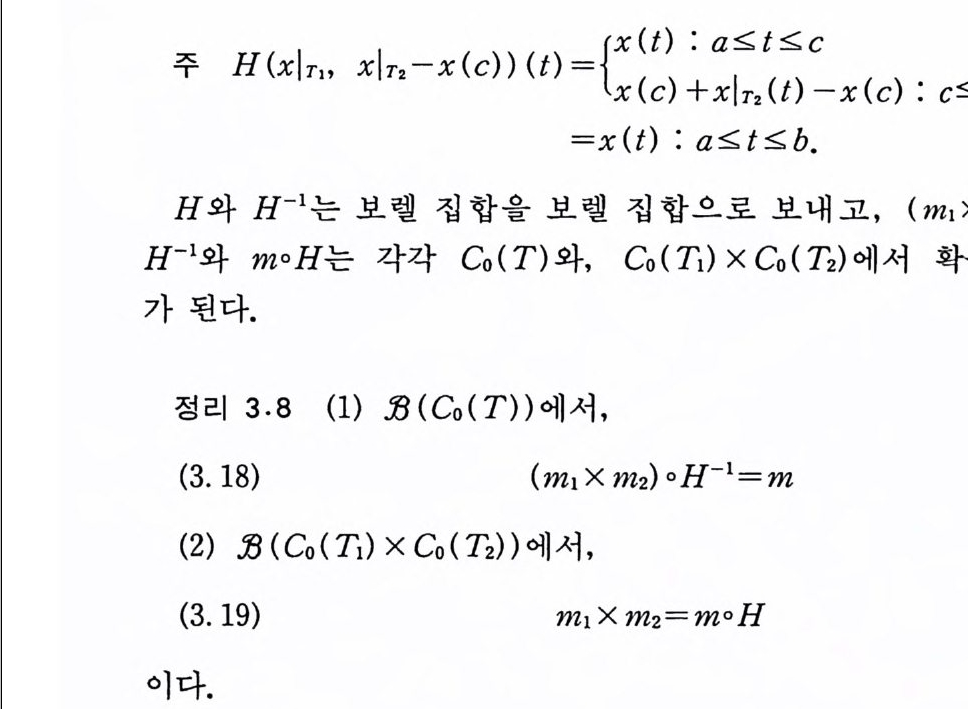

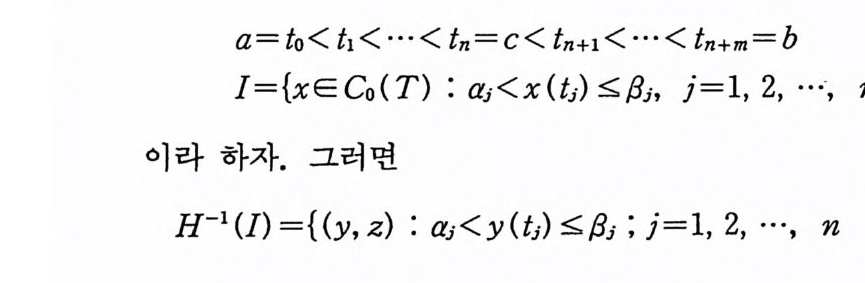

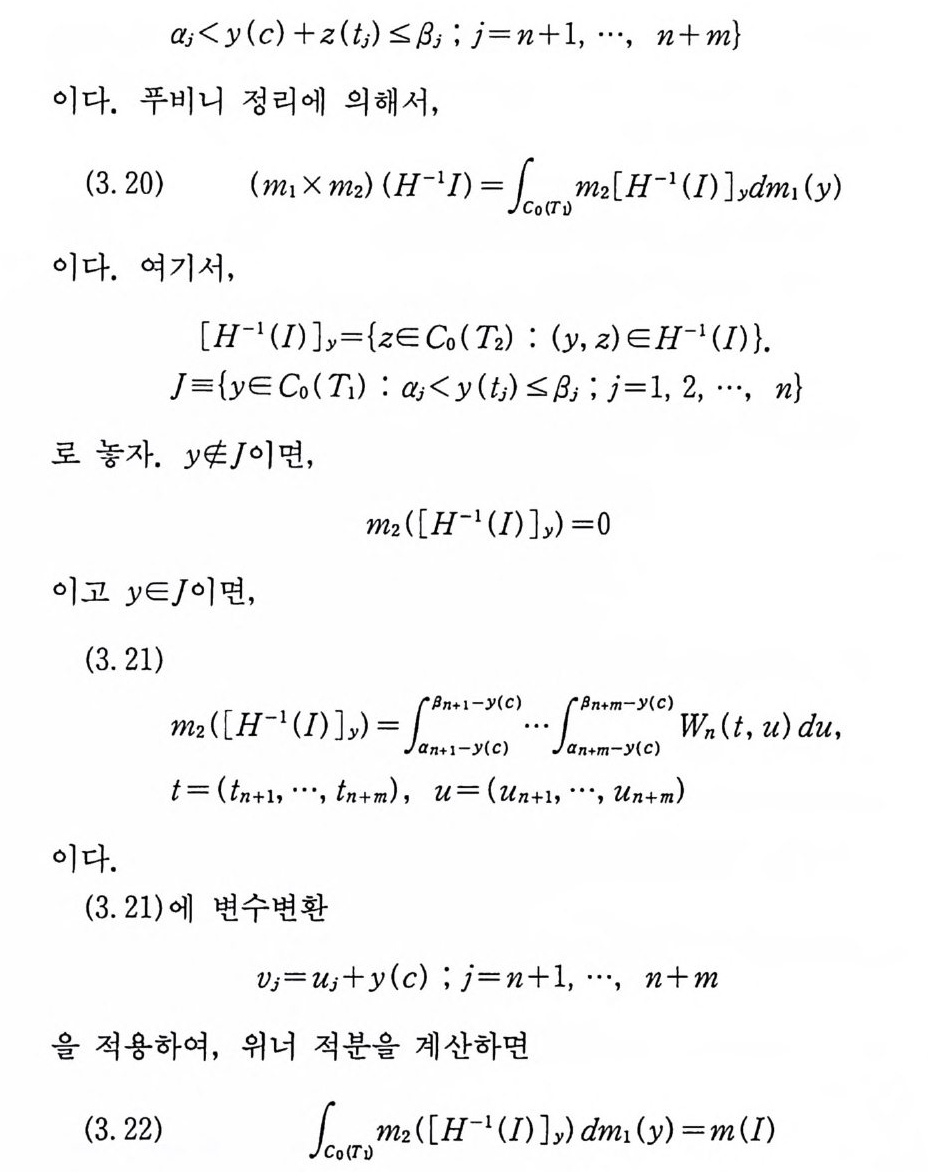

증명 (2) 는 (1)로부터 얻는다. (1)의 증명 : Co(T) 의 구간 [에 대해서 (3.18) 이 성립함을 보 이면 된다.

a=to < t1< …< &=C< ln+I< …< ln+m=b

a=to < t1< …< &=C< ln+I< …< ln+m=b

aj< y(c ) +z(tJ·) 三 /3; ; j= n+l, …, n+m}

aj< y(c ) +z(tJ·) 三 /3; ; j= n+l, …, n+m}

임을 보일 수 있다. 따라서 (3. 20) 과 (3. 22) 에 의해서 (3.18) 이 증명된다.

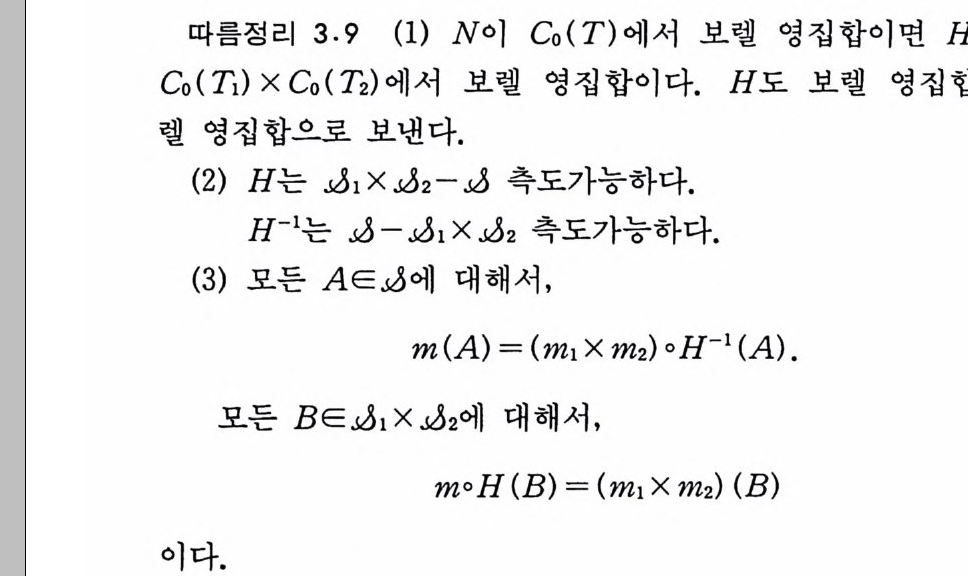

따름정리 3.9 (1) N 이 Co(T) 에서 보렐 영집합이면 H-1N 은

따름정리 3.9 (1) N 이 Co(T) 에서 보렐 영집합이면 H-1N 은

증명 성질 3.4, 정리 3.8 로부터 증명된다.

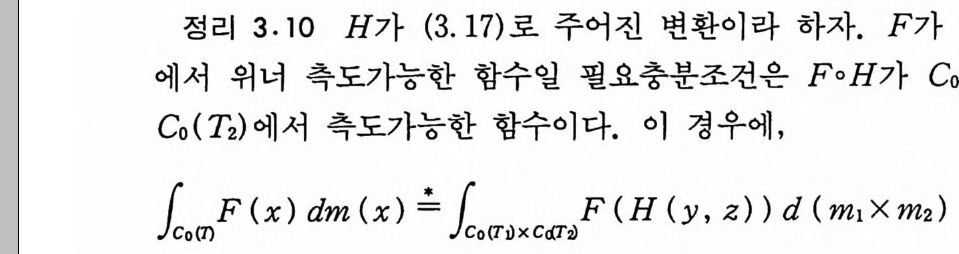

정리 3.10 H 가 (3.17) 로 주어전 변환이라 하자. F 가 Co(T)

정리 3.10 H 가 (3.17) 로 주어전 변환이라 하자. F 가 Co(T)

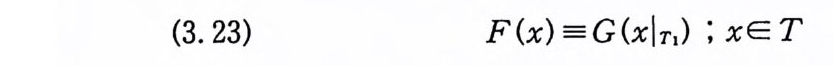

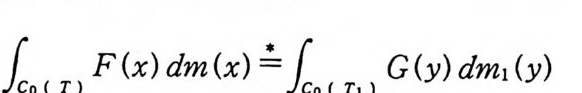

증명 따름정리 3.9 와 변수변환정리로부터 증명된다. 정리 3.11 G 가 Co(T1) 에서 위너 측도가능한 함수라 하자. 그러면,

(3. 23) F(x) =G(xlr.) ; xE T

(3. 23) F(x) =G(xlr.) ; xE T

는 C 。 (T) 에서 위너 측도가능하고

JCo ( T) F (x) dm (x) 汀./Co ( T1 ) G (y) dmI (y)

JCo ( T) F (x) dm (x) 汀./Co ( T1 ) G (y) dmI (y)

이다.

로 놓자. 그러면

증명 (y ,z)ECo(T1)XCo(T2) 에 대해서,

증명 (y ,z)ECo(T1)XCo(T2) 에 대해서,

A*E. 0, m(A*) =m1(A)

A*E. 0, m(A*) =m1(A)

은 C 。 (T) 에서 측도가능하다. 그런데

%(x1m) ={01 :: Xx|| T홉 로 AA

%(x1m) ={01 :: Xx|| T홉 로 AA

로 정의하자. 여기서 y*는 y를 T 로 확장한 함수이다. 그러면 G 는 Co(T1) 에서 위너 측도가능하고

(3. 26) 1omF (x) dm (x) = 1o

(3. 26) 1omF (x) dm (x) = 1o

(3) Ta 는 x 의 함수로서 연속함수가 아니다. 성질 3.14 Ta 는 보렐 측도가능하다(따라서 확률변수이다).

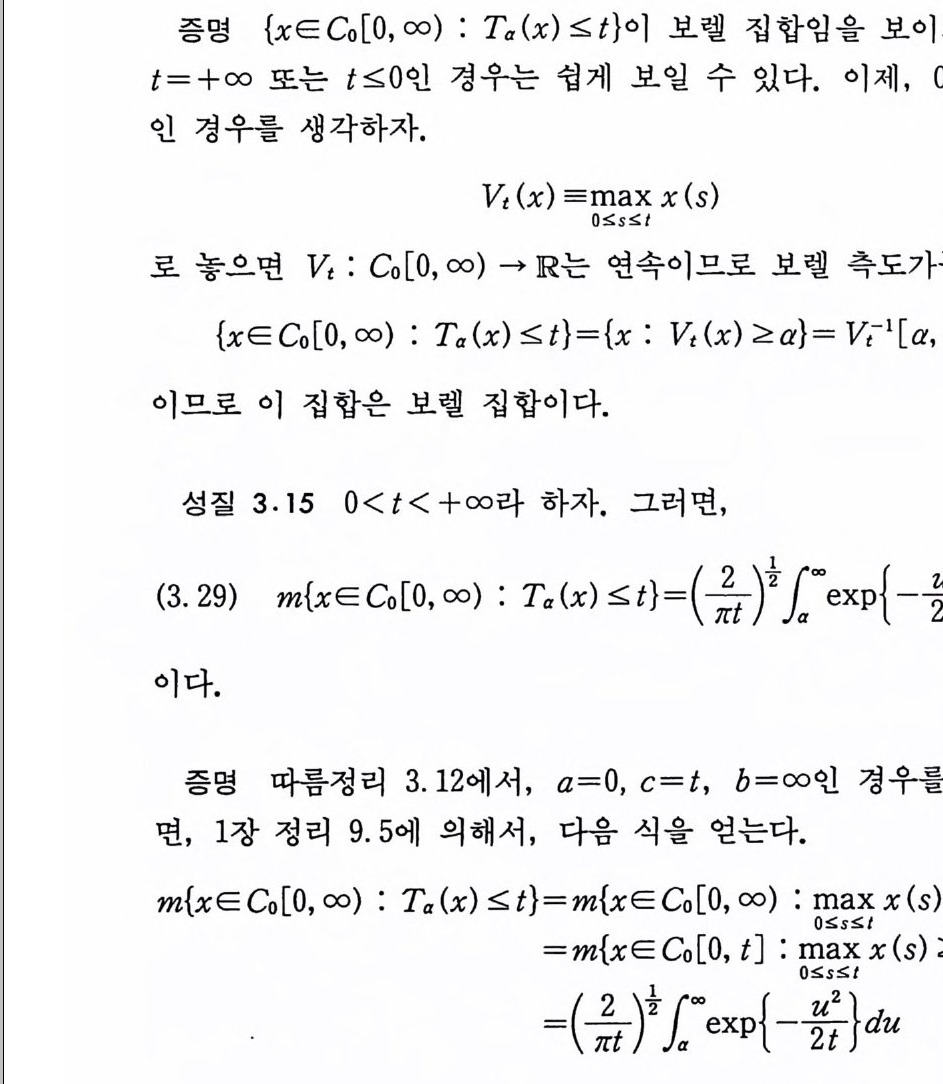

증명 {xE Co [O, oo) : Ta (x) :;;;: t}이 보렐 집 합임 을 보이 자.

증명 {xE Co [O, oo) : Ta (x) :;;;: t}이 보렐 집 합임 을 보이 자.

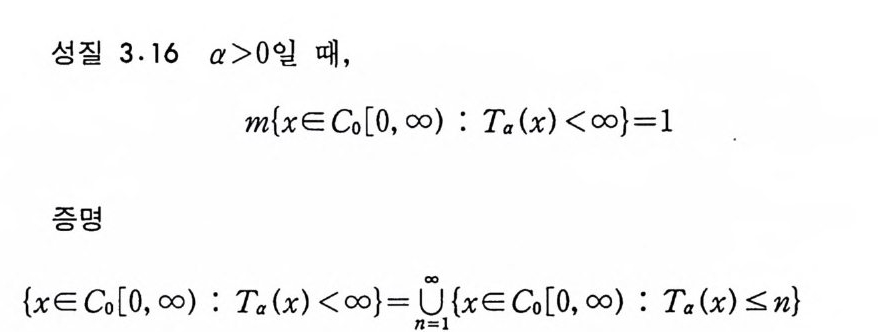

성질 3.16 a>O 일 때,

성질 3.16 a>O 일 때,

이고, 이 집합들은 중가수열이다. 따라서, 성질 3.15 에 의해서,

m{xE Co[O, oo) : Ta (x) < oo}=ln i-OmO m{xE Co[O, oo) : Ta(X) ~n}

m{xE Co[O, oo) : Ta (x) < oo}=ln i-OmO m{xE Co[O, oo) : Ta(X) ~n}

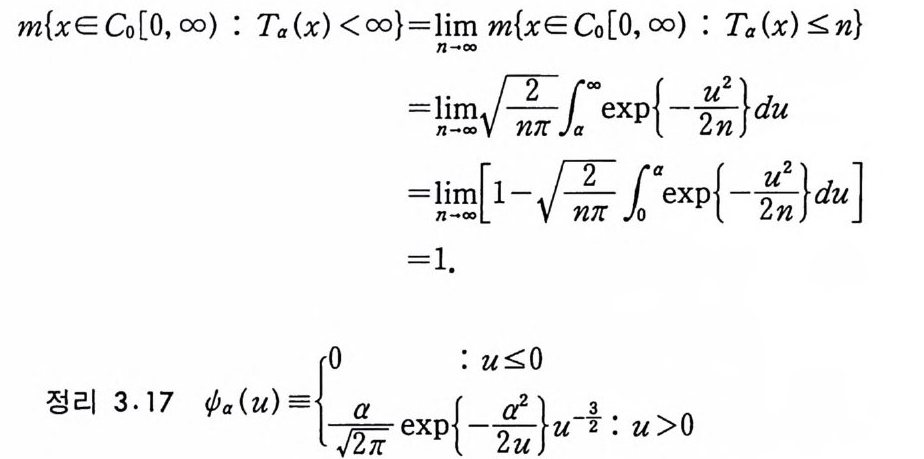

라고 하자. 그러면 moT감 는 르베그 측도에 대해서 절대연속 (absolute l y conti nu ous) 이고, 라돈-니코딤 (Radon-Ni ko dy m) 도함 수는 'P a(u) 이다.

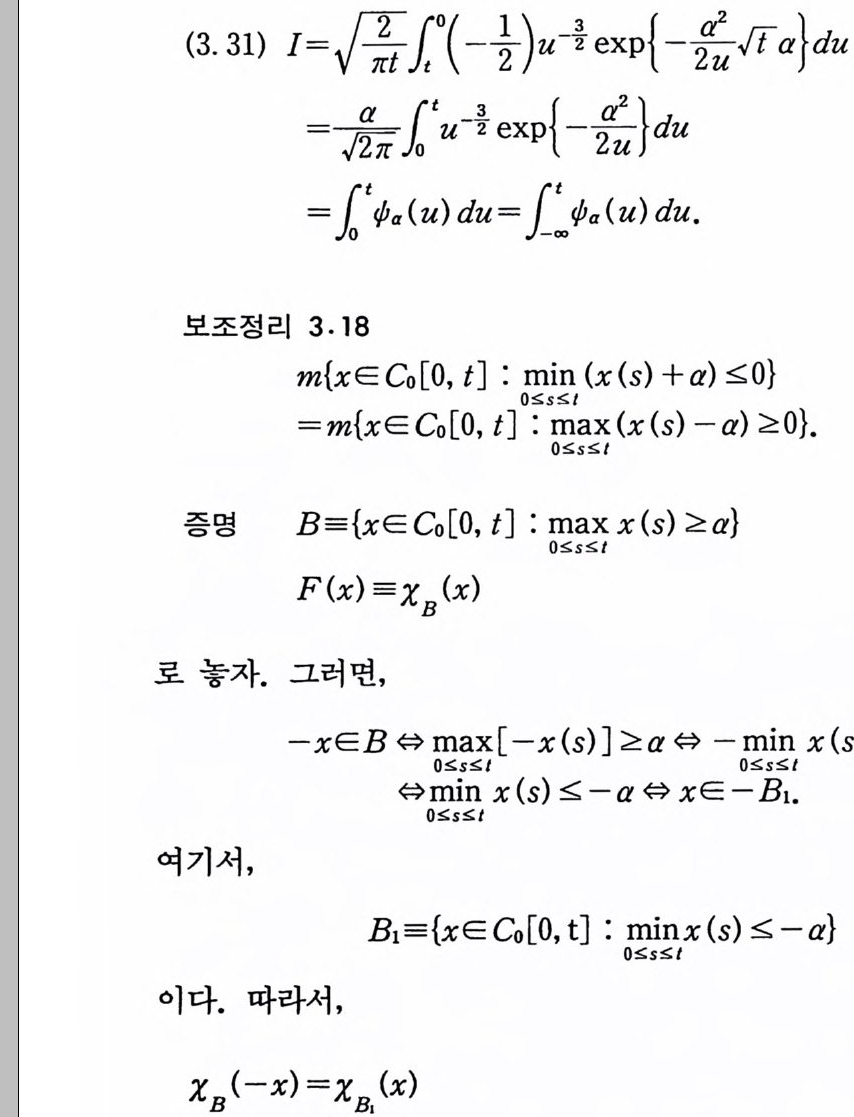

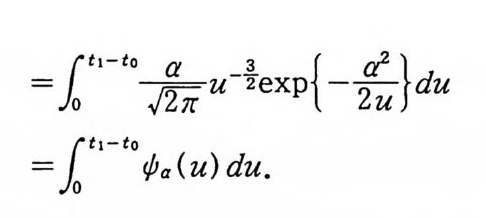

증명 O< t

증명 O< t

이다. 변수변환,

u=a2t /v 2

u=a2t /v 2

에 의해서, (3.30) 의 우변 적분은 다음과 같이 된다.

(3. 31) I= 昌 Io( - 柱)나 ex p{-:汀 a}du

(3. 31) I= 昌 Io( - 柱)나 ex p{-:汀 a}du

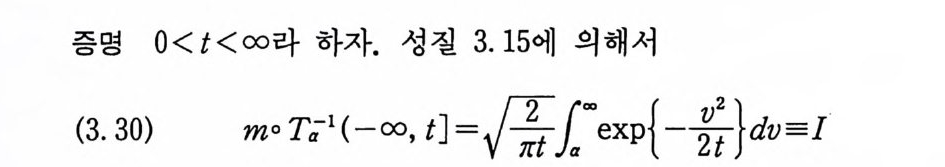

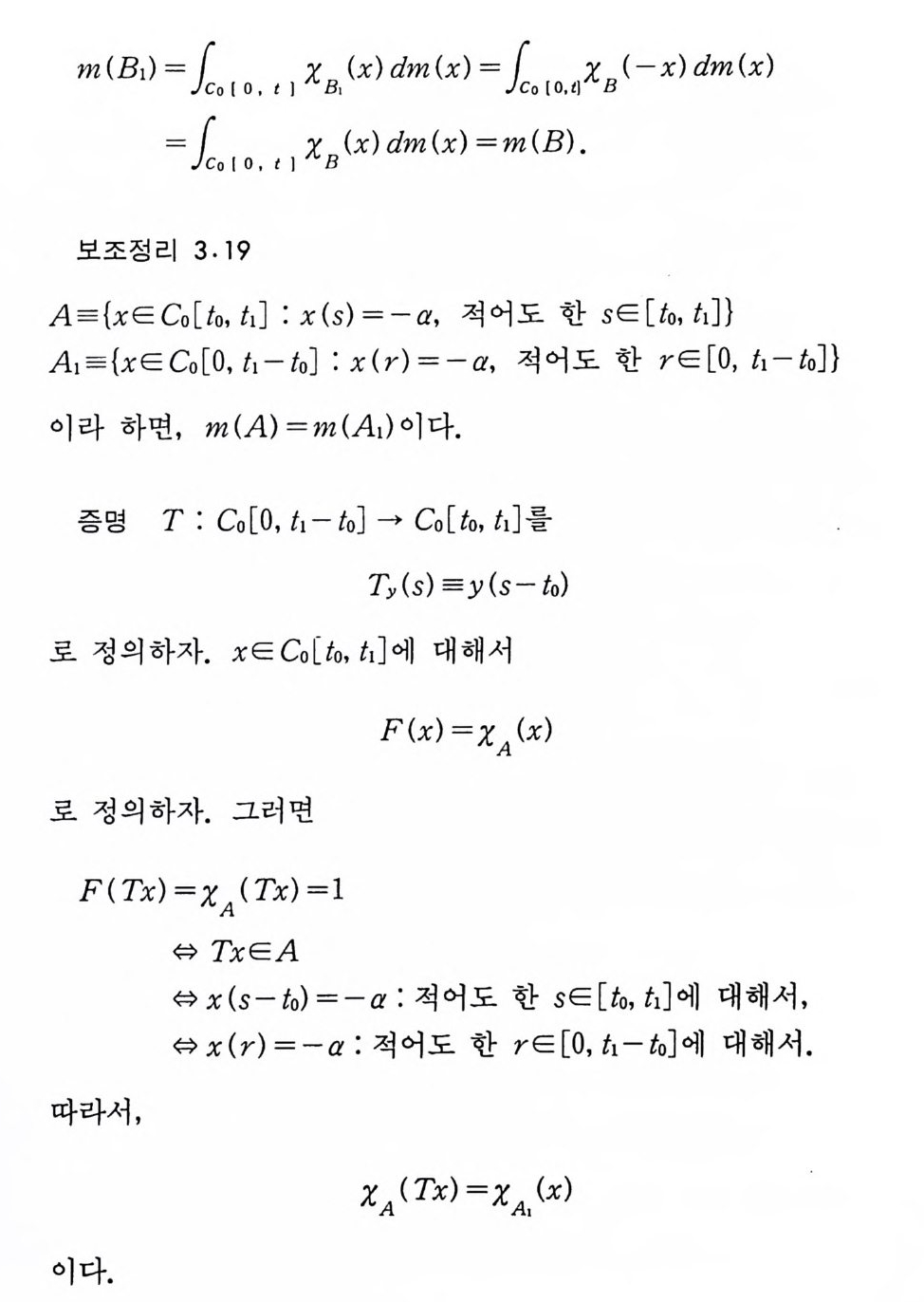

m(Bi) =iCoo (I OO, , I1 l) xBBl,

m(Bi) =iCoo (I OO, , I1 l) xBBl,

m (A1) ===!ciiCCCoooooo I[I[II OoOOttoo ,,,, ,• tttti11ttI ti---- 1]tt tt ooooX l]lIA A ,xX .(AAAAx, ,() < Tdxm)x d) ( mdxm) ( x()x )

m (A1) ===!ciiCCCoooooo I[I[II OoOOttoo ,,,, ,• tttti11ttI ti---- 1]tt tt ooooX l]lIA A ,xX .(AAAAx, ,() < Tdxm)x d) ( mdxm) ( x()x )

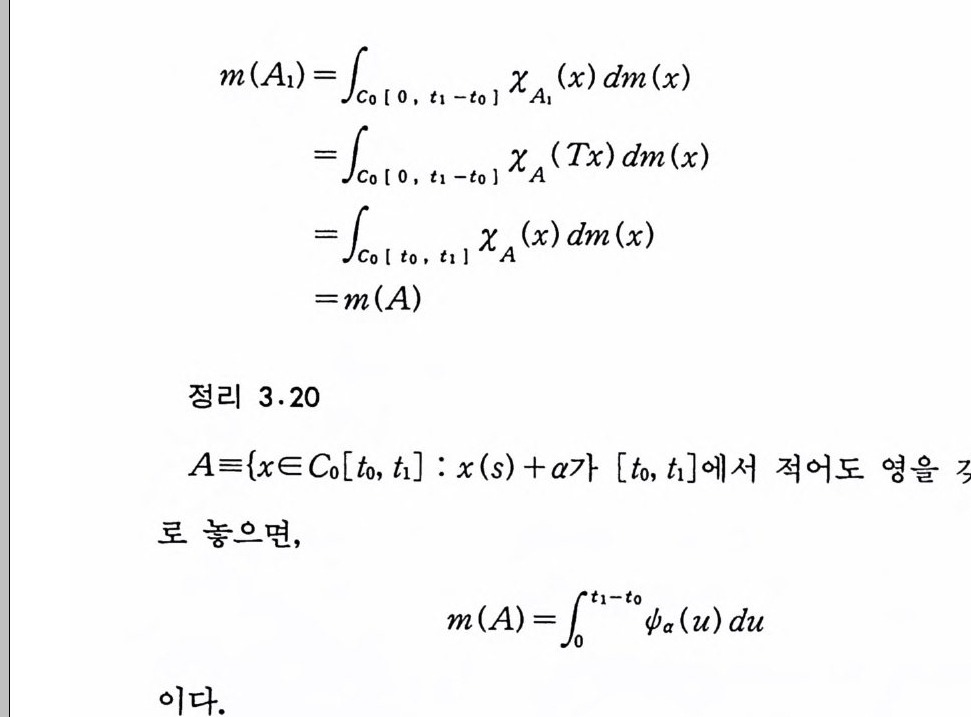

증명 보조정리 3.19 와 3.18, 식 (3.30) 과 (3.31) 에 의해서 다 음 식을 얻는다.

m(A) =m{xECo[O, ti_따 : x(r) +a 이 [O, t 1- t o] 에서 적어도

m(A) =m{xECo[O, ti_따 : x(r) +a 이 [O, t 1- t o] 에서 적어도

= 1 ti-t o½u- 홍 ex p{ -률 }du

= 1 ti-t o½u- 홍 ex p{ -률 }du

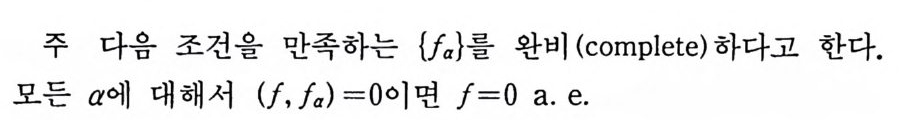

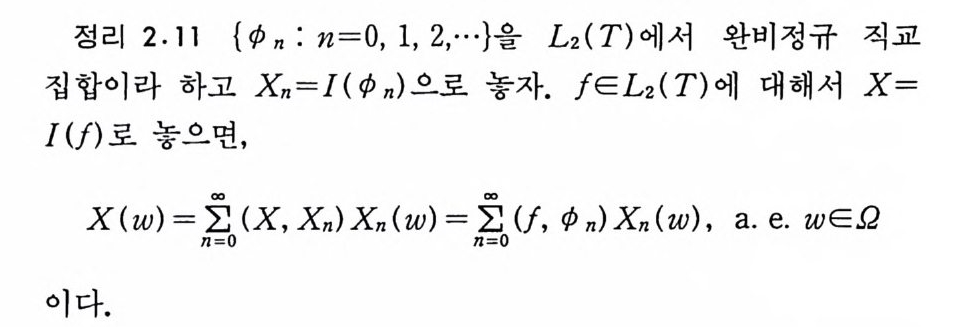

4 완비정규 직교집합 위너 적분과 파인만 적분론에서 유용하게 사용되는 위너 공간 에서의 완비정규 직교집합을 소개한다. 먼저, L2(R) 에서 정규직 교집합인 에르미트 (Herm it e) 함수를 정의하고 이것을 이용해서 L2(Co(T)) 에서 완비정규 직교집합을 찾아본다.

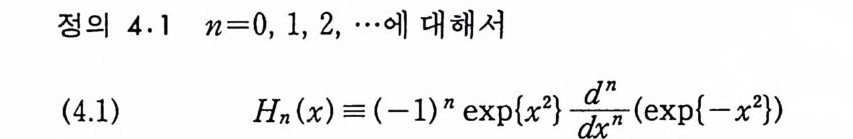

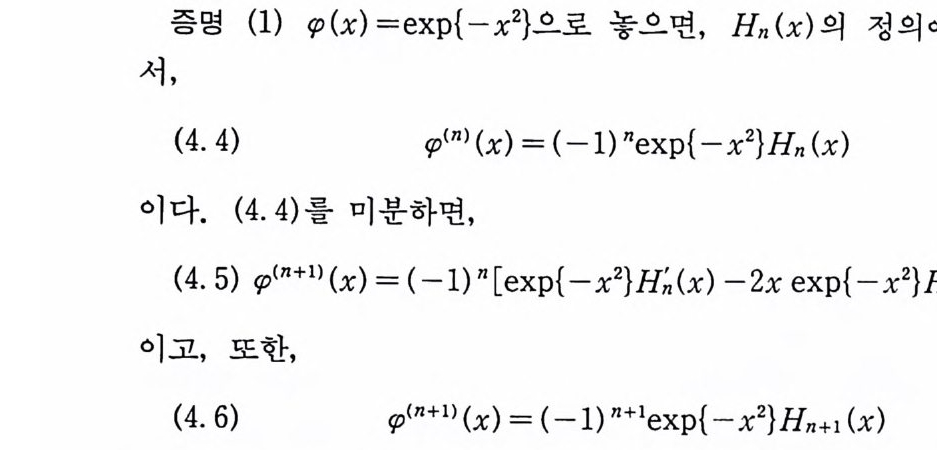

정의 4, 1 n=0, 1, 2, …에 대해서

정의 4, 1 n=0, 1, 2, …에 대해서

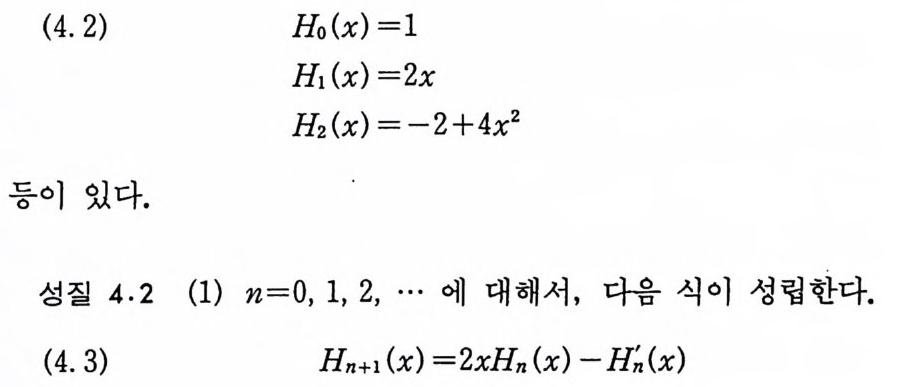

로 정 의 하자. Hn 은 n 차 에 르미트 (Hermi te) 다항식 이 라 한다. 간단한 에르미트 다항식의 예를 보면,

(4. 2) Ho(x) =l

(4. 2) Ho(x) =l

(2) Hn(x) 는 최고차 계수가 앙인 n 차 다항식이다.

증명 (1) rp( x) =ex p {-x 악으로 놓으면, Hn( X ) 의 정의에 의해

증명 (1) rp( x) =ex p {-x 악으로 놓으면, Hn( X ) 의 정의에 의해

이다. (4. 5) 와 (4. 6) 의 양변을 비교해서 (4. 3) 을 얻는다. (2) 수학적 귀납법으로 증명한다.

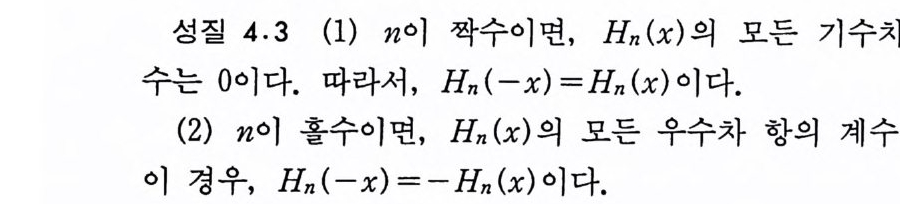

성질 4-3 (1) n 이 짝수이면, Hn(X) 의 모든 기수차 항의 계

성질 4-3 (1) n 이 짝수이면, Hn(X) 의 모든 기수차 항의 계

증명 식 (4.3) 과 수학적 귀납법으로 증명한다.

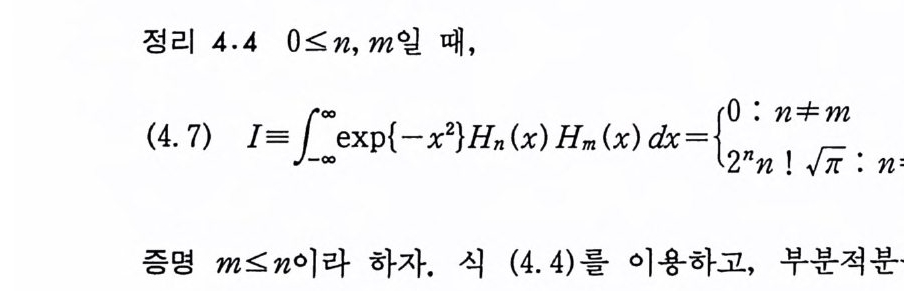

정리 4-4 o::;;;n, m 일 때,

정리 4-4 o::;;;n, m 일 때,

계속해서 다음 식을 얻는다.

I 루 (-1)nf_ :H m(x) rp< n>(x)dx : (식 (4. 4) 에 의해서)

I 루 (-1)nf_ :H m(x) rp< n>(x)dx : (식 (4. 4) 에 의해서)

증명 함수 rp( x) =ex p{― x 악은 미분방정식

증명 함수 rp( x) =ex p{― x 악은 미분방정식

의 해가 된다. (4.10) 을 n 번 미분하고 식 (4. 4) 를 적용하여 (4. 9) 를 얻는다.

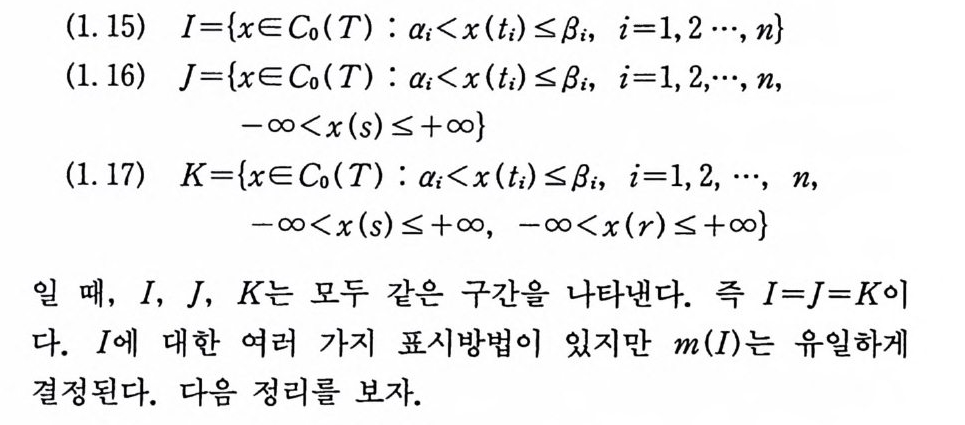

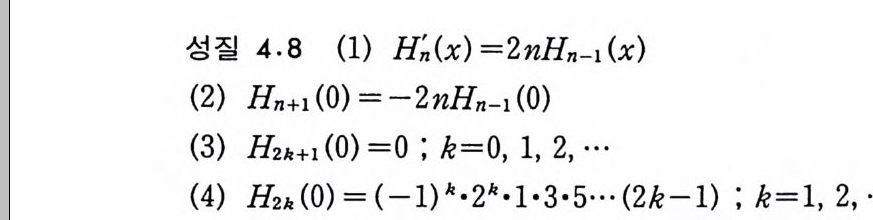

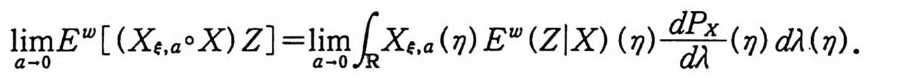

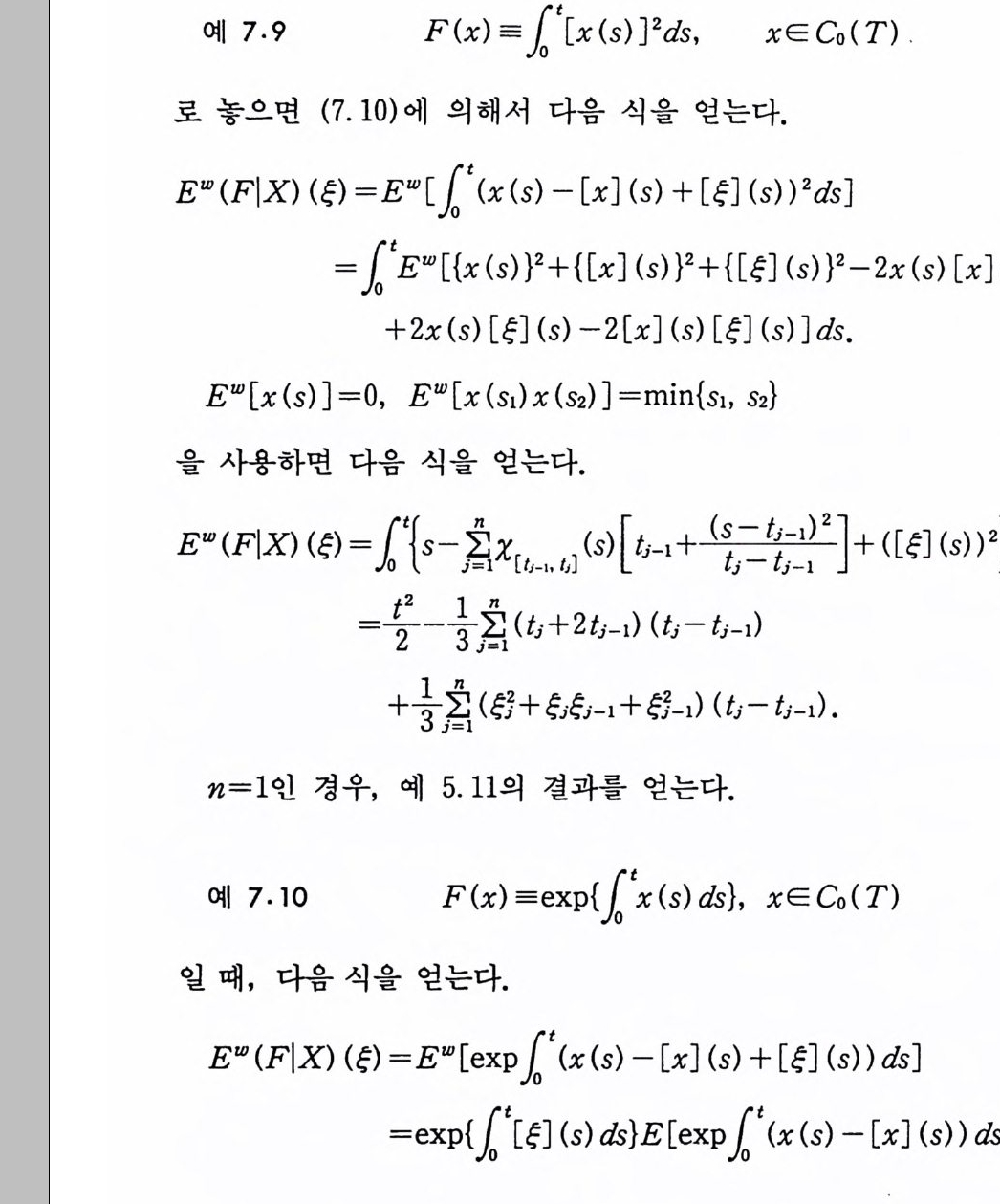

![]()

증명 식 (4. 3) 과 (4. 9) 를 비교해서 (1) 을 얻는다. (2) 는 식 (4. 9) 에서 얻는다. (1) 을 이용해서 수학적 귀납법으로 (3) 과 (4) 도 증명된다.

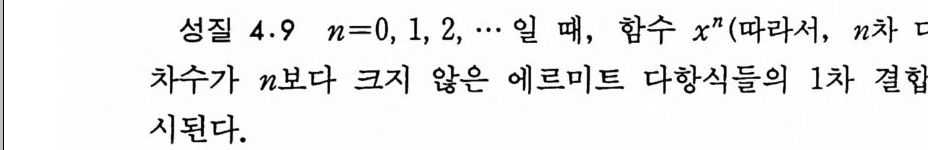

성질 4-9 n=0, 1, 2, … 일 때, 함수 갔(따라서, n 차 다항식)은

성질 4-9 n=0, 1, 2, … 일 때, 함수 갔(따라서, n 차 다항식)은

증명 식 (4. 9) 와 수학적 귀납법을 사용해서 다음 식을 얻는 다.

(4. 11) Hn+l (x) =zn+lxn+l + Pn (x)

(4. 11) Hn+l (x) =zn+lxn+l + Pn (x)

여기서 Pn(X) 는 차수가 n 보다 크지 않은 다항식이다. 수학적 귀 납법에 의해서 Pn(x) 는 차수가 n 보다 크지 않은 에르미트 다항 식들의 1 차 결합이므로 (4.11) 에 의해서 정리가 증명된다.

성질 4. 8 (1) H~(x) =ZnHn-1 (x)

성질 4. 8 (1) H~(x) =ZnHn-1 (x)

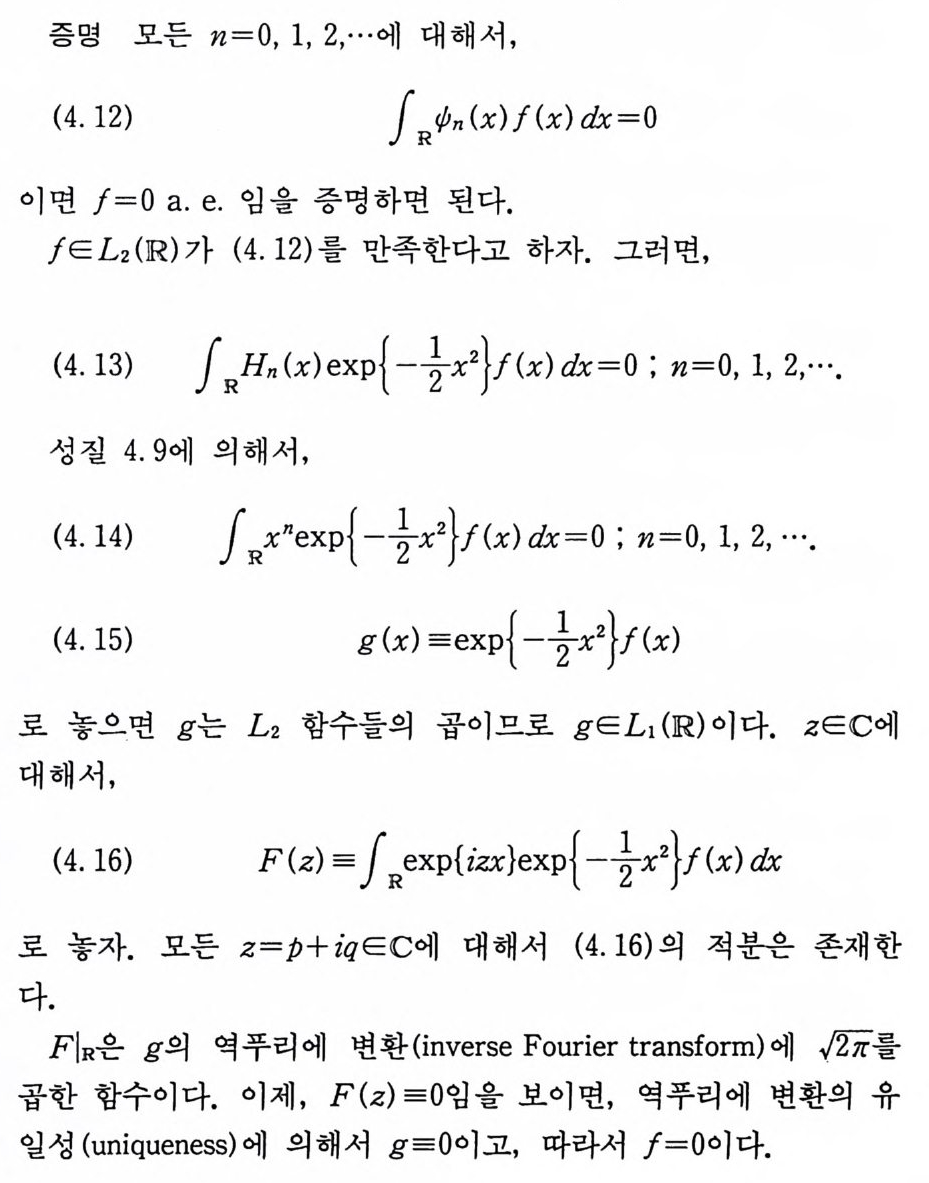

정리 4.10 {c/J n} 는 L2(R) 에서 완비정규 직교집합이다.

증명 모든 n=O, 1, 2, …에 대해서,

증명 모든 n=O, 1, 2, …에 대해서,

F 는 C 의 모든 유계 개 (bounded op e n) 부분집 합에 서 해 석 적 (anal ytic)이므로, F 는 정함수 (en ti re f unc ti on) 임울 보일 수 있다 (모레라 (Morera) 정리 사용). 따라서, F(z) 는 다음과 같이 표시 된다.

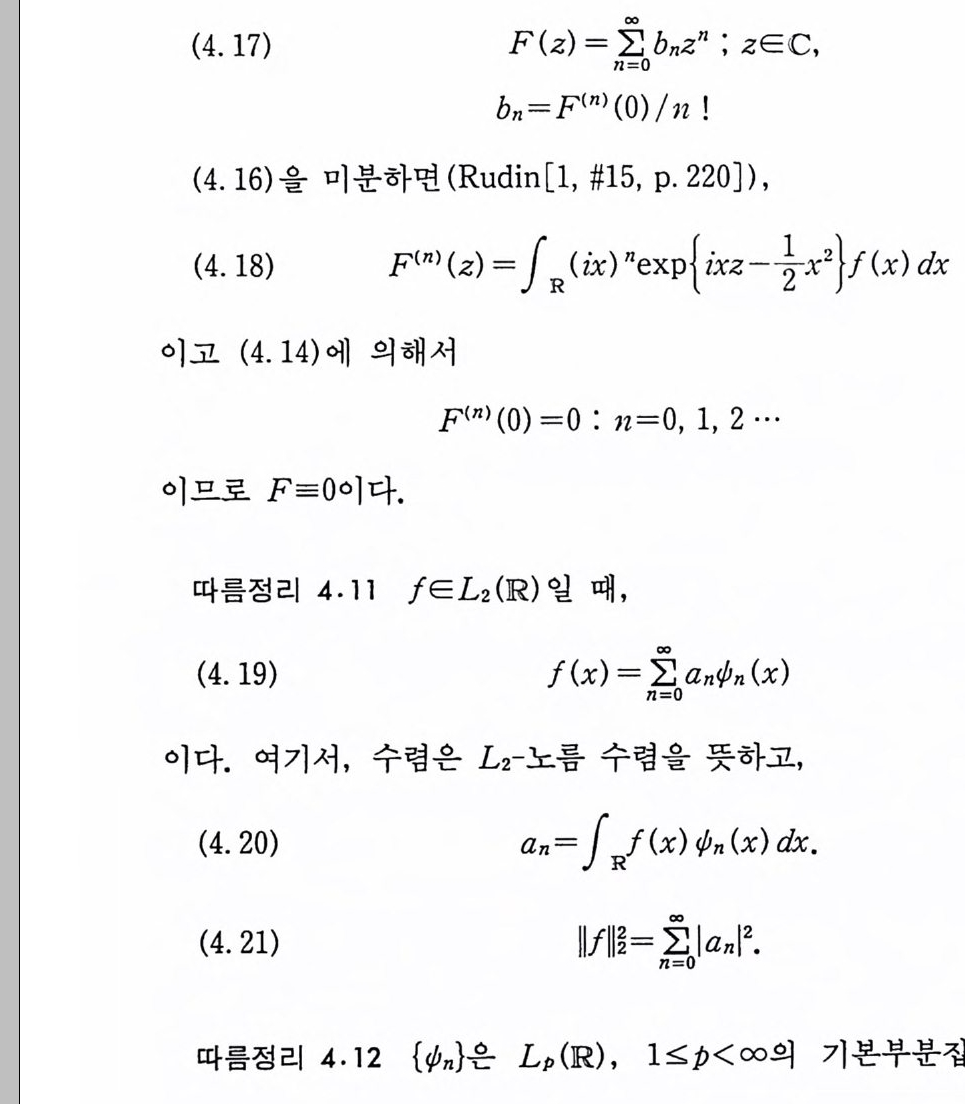

(4. 17) F(z) =홀回 ; zEC,

(4. 17) F(z) =홀回 ; zEC,

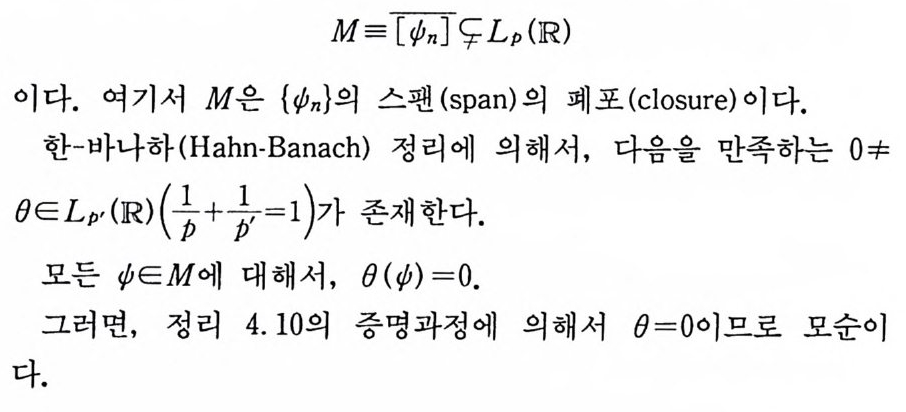

dament al subse t)이다. 즉, {'P n} 의 스팬 (s p an) 은 나 (lR) 에서 조밀 (dense) 하다. 증명 {'P n} 이 기본부분집합이 아니라고 하자. 그러면,

M 마訂무 L p (lR)

M 마訂무 L p (lR)

다음 성질은 푸리에 변환에서 잘 알려진 사실이다.

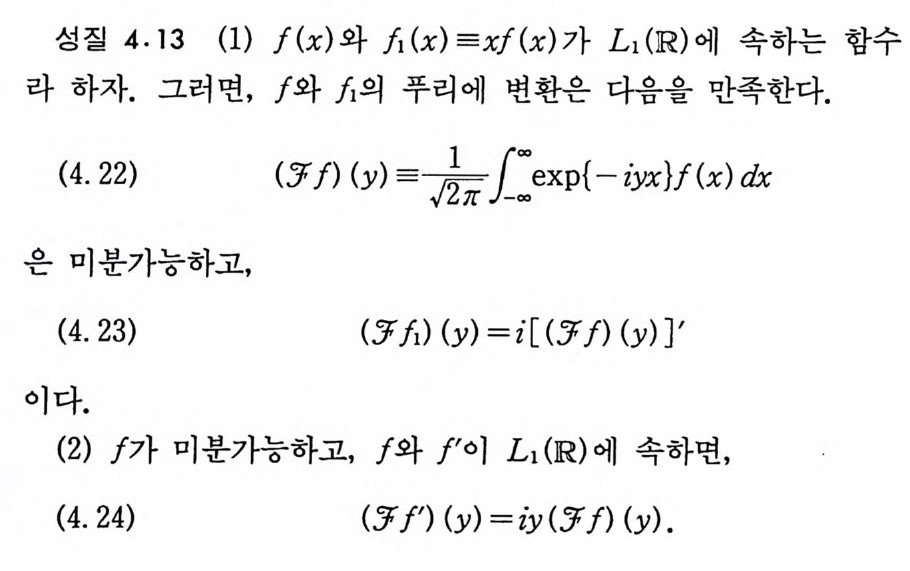

성질 4.13 (1) /(x) 와 /1 (x)=xf (x) 가 L1(R) 에 속하는 함수

성질 4.13 (1) /(x) 와 /1 (x)=xf (x) 가 L1(R) 에 속하는 함수

성질 4.14 n=O, 1, 2, …에 대해서,

성질 4.14 n=O, 1, 2, …에 대해서,

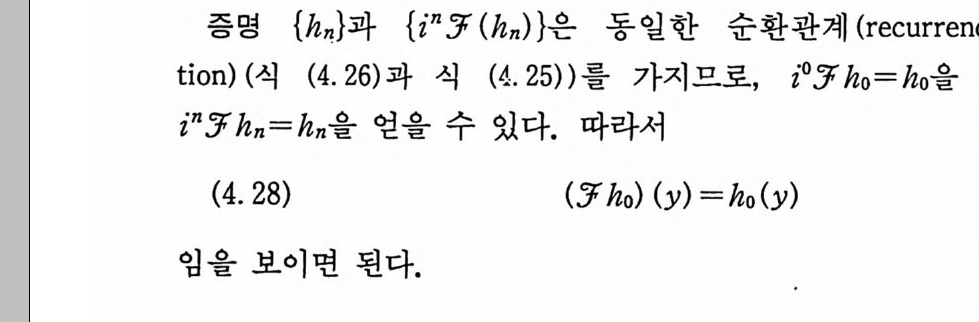

(4. 26) 의 양변에 푸리에 변환을 취하고, 성질 4.13 을 이용하면 (4. 25) 를 얻는다. 정리 4.15 hn 은 푸리에 변환의 고유함수이고, 고유값은 (-i)n 이다. 즉,

(4. 27) (jhn) (y) = (—i)n hn(y ),

(4. 27) (jhn) (y) = (—i)n hn(y ),

따라서, 'P n 도 푸리에 변환의 고유함수이고, 고유값은 (―l) n 이 다.

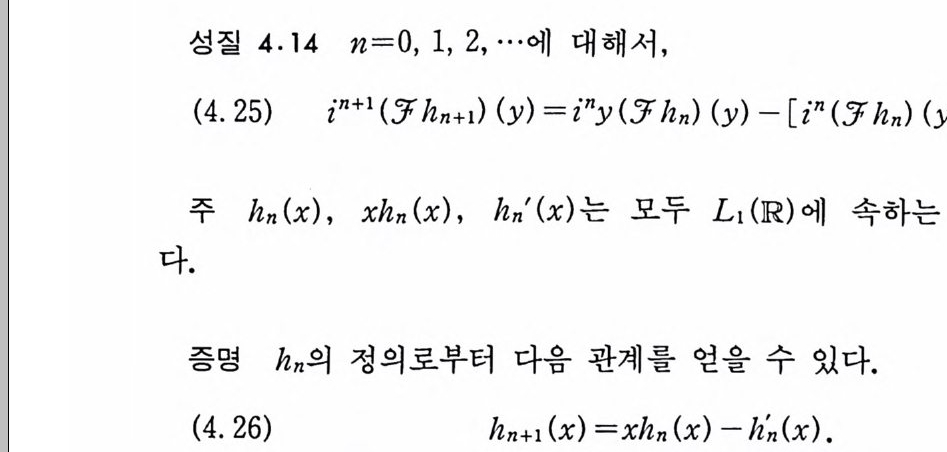

증명 {hn} 과 {i nY(hn)} 은 동일한 순환관계 (recurrence rela-

증명 {hn} 과 {i nY(hn)} 은 동일한 순환관계 (recurrence rela-

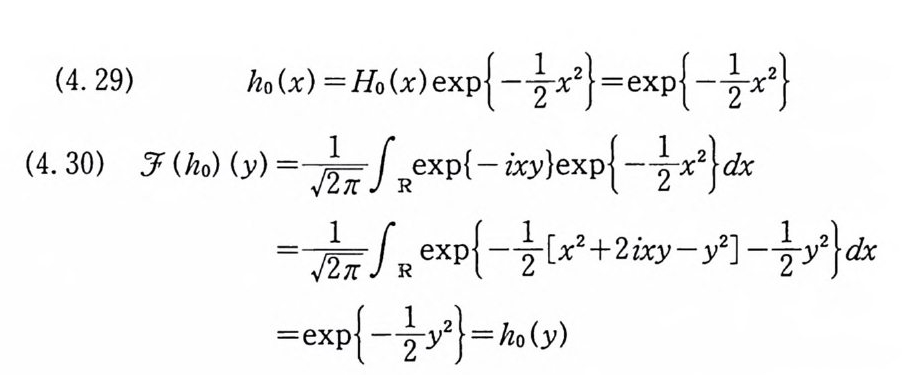

(4. 29) h 。 (x) =Ho(x)ex p {-½x2}=ex p{-:니

(4. 29) h 。 (x) =Ho(x)ex p {-½x2}=ex p{-:니

윗 식 의 적 분은 코시 (Cauchy ) 적분공식 을 사용해 서 계 산한다.

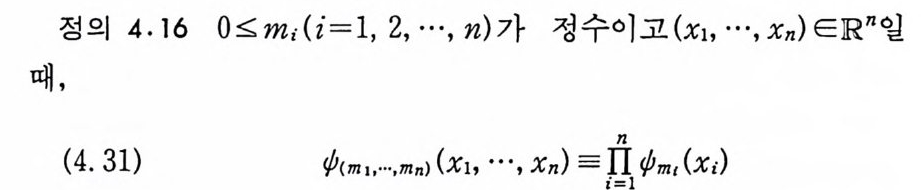

정의 4.16 o::;;:m;(i= l, 2 , …, n) 가 정수이고 (x1, …, Xn) ERn 일

정의 4.16 o::;;:m;(i= l, 2 , …, n) 가 정수이고 (x1, …, Xn) ERn 일

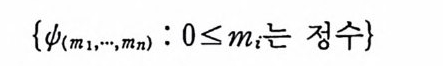

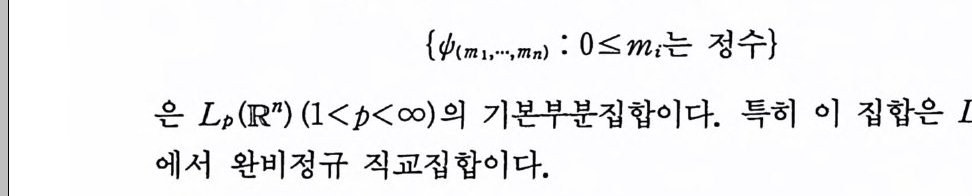

로 정의하고, n 차 에르미트 함수라 한다. 정리 4.6 에 의해서 다음 성질을 얻는다. 성질 n 차 에르미트 함수들의 집합

{¢(m1,··• ,m n) : o::;;m; 는 정수}

{¢(m1,··• ,m n) : o::;;m; 는 정수}

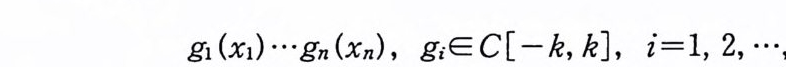

은 L2(Rn) 에서 정규직교집합이다. n 차 에르미트 함수들의 집합이 L p (lRn) 의 기본부분집합 (fun damenta l subset) 임 울 보이 기 위 해 서 먼저 다음 보조정 리 를 소개한다.

보조정리 4.17 다음과 같은 함수들의 집합

Af= {/1•/2 • … • In : fiE Lp (R) , i= l, 2, …, n}

Af= {/1•/2 • … • In : fiE Lp (R) , i= l, 2, …, n}

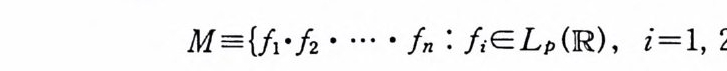

은 L p (Rn) 에서 기본부분집합이다. 증명 (1) ]R n 에서 컴팩트 지지집합 (com p ac t su pp or t)을 갖는 연속함수들의 집 합은 Lp (IRn) 에 서 조밀 (dense) 하다. (2) 따라서 다음과 같은 함수들의 집 합 S 가 Lp (!Rn ) 에 서 조밀 하다.

S={g ( x)X,[ — k, , k.],. (x) : xERn, g는 Rn 에서 연속}

S={g ( x)X,[ — k, , k.],. (x) : xERn, g는 Rn 에서 연속}

(3) 그러므로 S 에 속하는 각 함수들이 M 에 속하는 함수들의 유한일차결합(fi n it e line ar comb i na ti on) 에 의해서 근사 (a pp rox i mat e) 됨 을 보이 면 된다. 그런데 스톤-바이 에 르스트라스 (St on e-Weie r str a ss) 정 리 에 의 해 서 함수

g1 @)… gn( Xn), giE C[-k,k], i= l,2,… , n

g1 @)… gn( Xn), giE C[-k,k], i= l,2,… , n

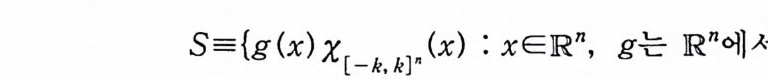

둘의 일차 결합들의 집합은 C([ ― k, 싸 n) 에서 최소상계노름 (sup -n orm) 에 대 해 서 조밀 (dense) 하므로 (3) 이 성 립 된다. 정리 4.l8 n 차 에르미트 함수들의 집합

{仇 (mI, •••, m n) : 0 조 m i는 정수}

{仇 (mI, •••, m n) : 0 조 m i는 정수}

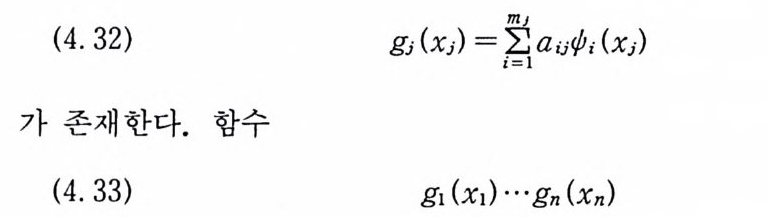

증명 보조정리 4.17 에 의해서 집합 M 의 각 원소들이 n 차 에 르미트 함수들의 유한일차결합에 의해서 근사됨을 보이면 된다. 1 차 에르미트 함수들의 집합은 L p (lR) 의 기본부분집합(따름정리 4.12) 이므로 Ij eL p (lR) 를 근사 (a pp rox i ma t e) 하는 함수 gj :

(4. 32) gJ (xJ ) = 2mj a,.j¢ I (xj )

(4. 32) gJ (xJ ) = 2mj a,.j¢ I (xj )

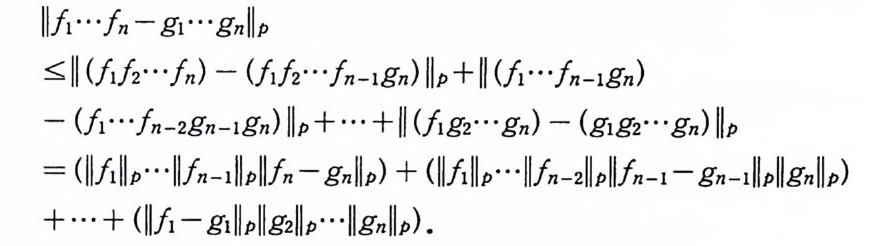

은 11 차 에르미트 함수들의 유한일차결합이므로 (4.33) 의 함수가 /1( x 1) …fn (Xn) 을 근사함을 보이면 된다. 이것은 다음 식에 의해 서 보일 수 있다.

ll/1… fn- g1 ···g nl lP

ll/1… fn- g1 ···g nl lP

이제 L2(C。 (T)) 에서 완비정규 칙교집합을 정의하기 위해서, 정 의 4.1 과 정의 4. 5 에서 정의한 n 차 에르미트 다항식과 에르미트 함수 Hn(x), ,P n(x) 를 여기서는 다음과 같이 변형된 형태로 택해 서 사용하기로 한다.

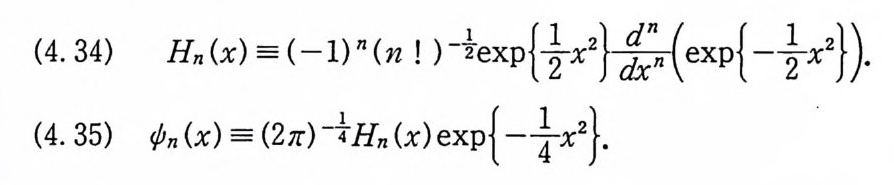

(4. 34) Hn (x) = ( —l) n ( n ! ) 당 ex p {½x2} 을 (ex p {-½x2}).

(4. 34) Hn (x) = ( —l) n ( n ! ) 당 ex p {½x2} 을 (ex p {-½x2}).

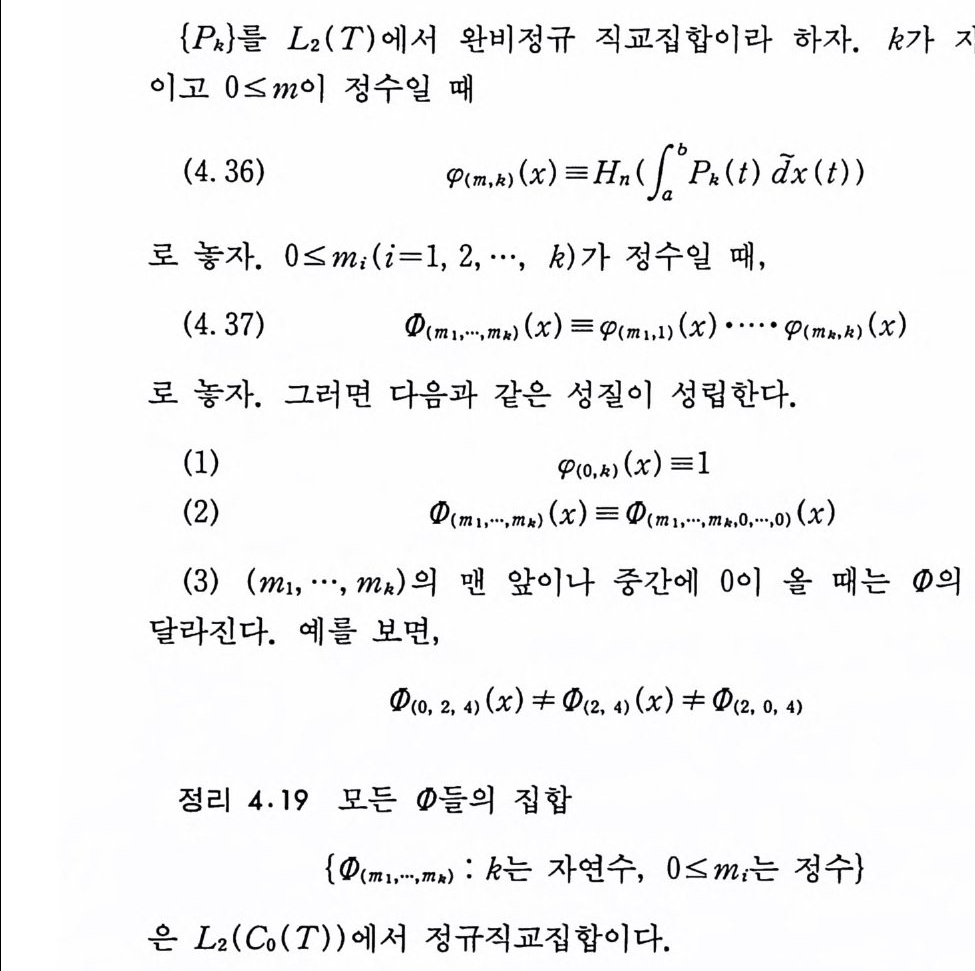

{Pk} 를 L2(T) 에서 완비정규 직교집합이라 하자. k 가 자연수

{Pk} 를 L2(T) 에서 완비정규 직교집합이라 하자. k 가 자연수

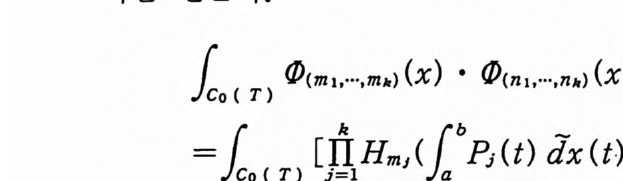

증명 팰리-위너-지그문드 적분공식 (2.48) 을 사용해서 다음 식을 얻는다.

f 。 (m 】, ••• • m•> (x) •

f 。 (m 】, ••• • m•> (x) •

[}Jh iHn , (「a Pi (t) dx (t) ) ] dm (x)

[}Jh iHn , (「a Pi (t) dx (t) ) ] dm (x)

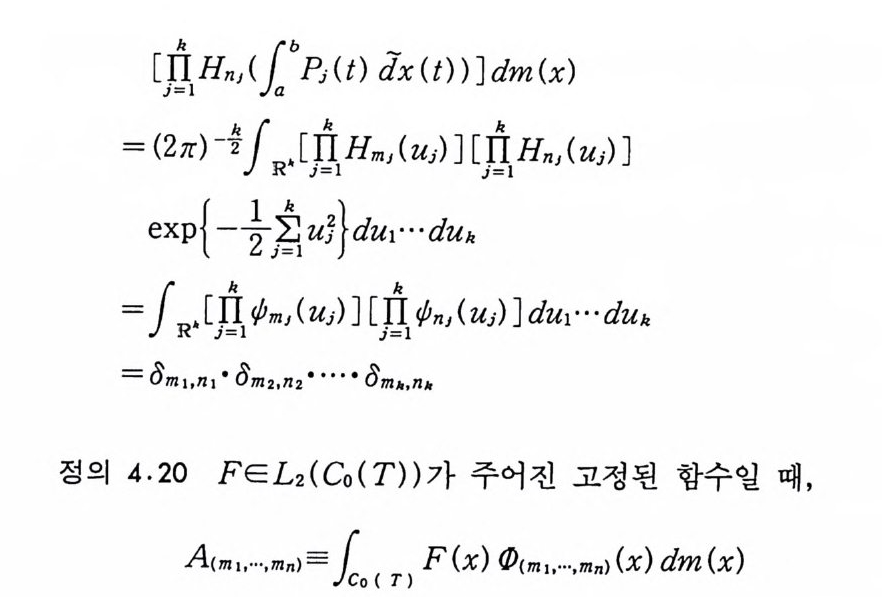

를 F 의 푸리에 - 에르미트 계수라 한다.

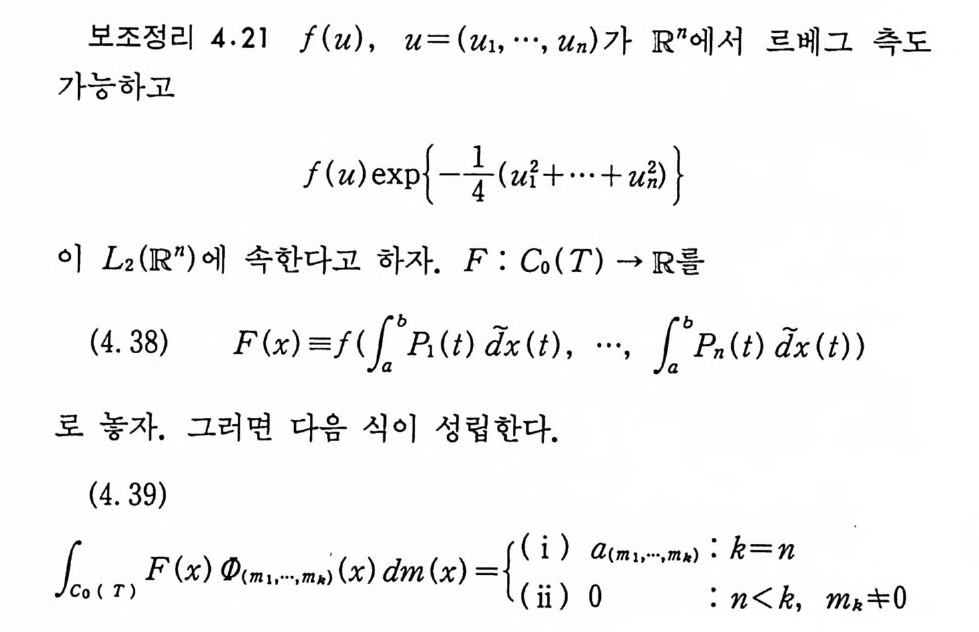

보조정리 4,21 J(u ), u=(u1, …, Un) 가 Rn 에서 르베그 측도

보조정리 4,21 J(u ), u=(u1, …, Un) 가 Rn 에서 르베그 측도

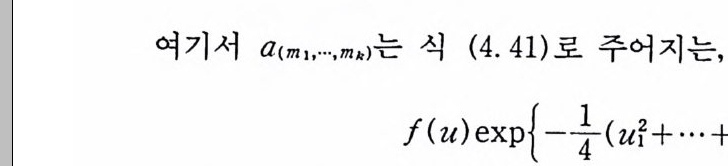

여기서 a(m1, ··• ,mk) 는 식 (4. 41) 로 주어지는,

여기서 a(m1, ··• ,mk) 는 식 (4. 41) 로 주어지는,

의 k- 차 에 르미 트 계 수 (Hermi te coef fici e n t) 이 다.

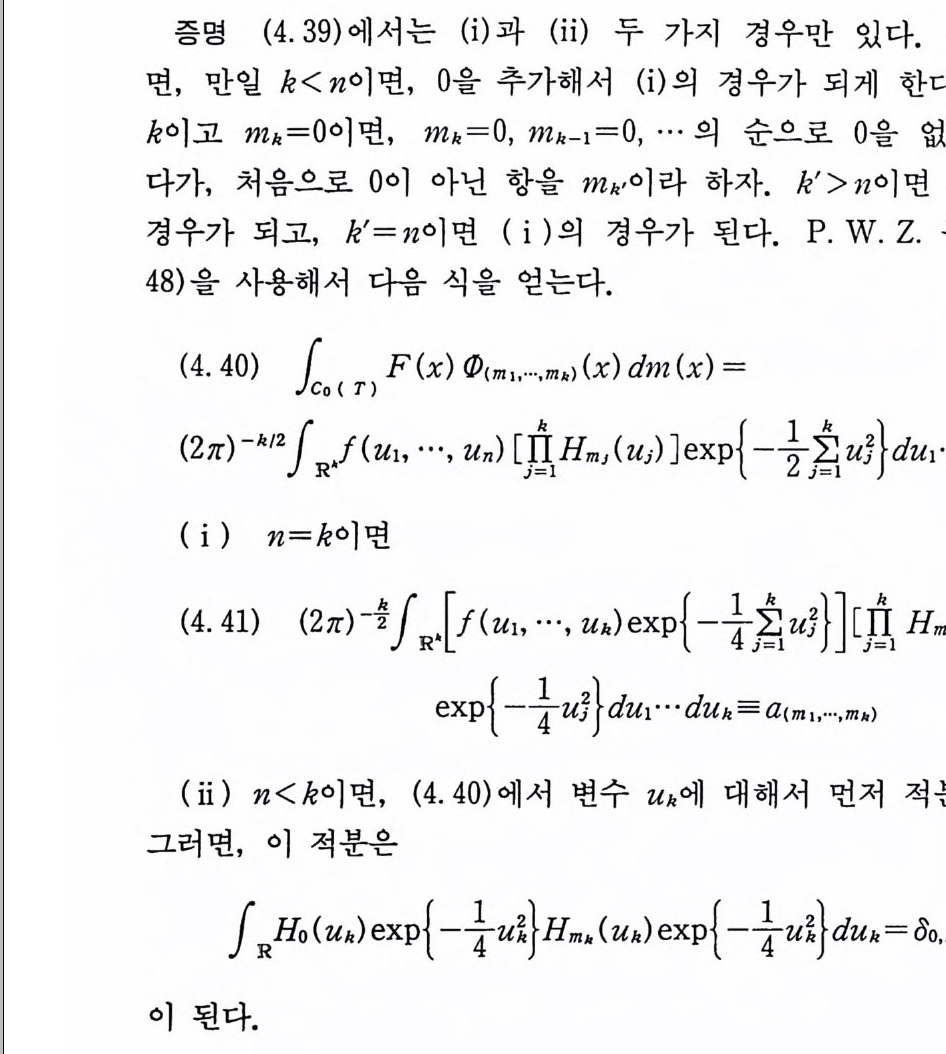

증명 (4. 39) 에서는 (i)과 (ii) 두 가지 경우만 있다. 왜냐하

증명 (4. 39) 에서는 (i)과 (ii) 두 가지 경우만 있다. 왜냐하

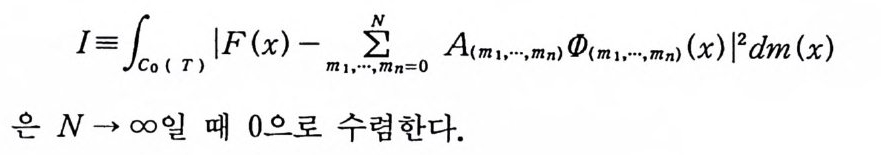

보조정리 4·22 F 가 (4.38) 로 주어지는 함수라 하자. 그러면,

I=1.Coc ( TT)) I• F(x)-mm,1,,.··#• ,mm nn == OO Acm1,··•,m n)< P( m1,··• ,m n)(X)l2dm(x)

I=1.Coc ( TT)) I• F(x)-mm,1,,.··#• ,mm nn == OO Acm1,··•,m n)< P( m1,··• ,m n)(X)l2dm(x)

층명 위너 적분공식을 사용하면,

I= (21r 따 R |J(u ) —m .~. ..n ,m=n=OO Acm1,···, m n)Hm1 (u1) … Hmn(Un} 12 • ex p{ - ½흠 u~}du, u= (u1, ···, Un) = fR. I (2 1r) -n'4/ ( u ) ex p{-+훔 u;} —m1 .· t n=Oac m 1,··• ,m n)Jl [ (21r)-¾Hm1 (uJ ex p나러 ]l2du

이고, 윗식의 마지막 적분은, N-.oo 일 때, 0 으로 수령한다. 보조정리 4.23 F 가 (4.38) 로 주어지는 함수라 하자. 그러면 F 의 푸리에_에르미트 (Four i er-Herm it e) 급수

(4. 42) mo, · ·f·,m N=O A (m, , ···, m N) ~ (mo , ••·, mN) (x)

은 N---+ (X)일 때 F 로 L2(Co(T)) -노름 수령한다.

증명 N>n 일 때, m1 ,··2•N, m n=O 과 m,. ··Z·N, m N =O

에서 0 이 아닌 항들은 모두 갇으므로 보조정리 4 . 22 에 의해서 증 명된다. 처음 합 (sum) 에서 나타나는 모든 항들

A(mI, ••• , mn) <1>( mI, ••• , mn) (x)

A(mI, ••• , mn) <1>( mI, ••• , mn) (x)

은 두번째 합에서도

![]() Acm 1,· · •, m n,O ,··, O )

Acm 1,· · •, m n,O ,··, O )

으로나타난다.

어떤 j (n+l~ j ~N) 에 대해서 m j=I= 0 인 두번째 합에 있는 항

어떤 j (n+l~ j ~N) 에 대해서 m j=I= 0 인 두번째 합에 있는 항

이다. 정리 4-24 (4. 38) 로 주어지는 모든 함수들의 집합 (n 도 변함) 은 L2(Co(T)) 에서 조밀 (dense) 하다. 증명 단순함수 (sim p le fun cti on s) 들의 집 합은 L2 ( C 。 ( T) ) 에 서 조밀하므로, 위너 측도가능한 집합들의 특성함수 (charac t er i s tic fun cti on ) 를 (4. 38) 의 F 둘로 근사 (app ro xim ate ) 하면 된 다. 임 의 의 위너 측도가능한 집합 A 는 다음과 같이 표시된다 (Ro y den[l, Prop. 7, p. 294] )

(4. 43) A=GUN

(4. 43) A=GUN

여기서 G 는 08- 집합이고 N 은 위너 영집합이다. 。「집 합은 0- 집 합들의 가산 교집 합 (counta b le int e r secti on )

co

co

울 말하고, O - 집합은 구간(i n t erval) 들의 가산 합집합 (coun t able unio n )

(4. 45) On= 빙co n ,

(4. 45) On= 빙co n ,

울 말한다. 식 (4. 44) 에서 {On} 은 감소수열로, (4. 45) 에서 아은 서로 소 (d i s j o i n t)인 구간들의 합으로 표시할 수 있다.

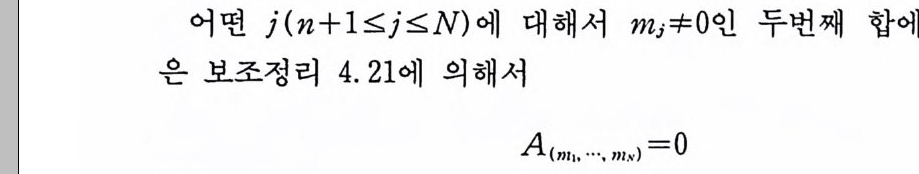

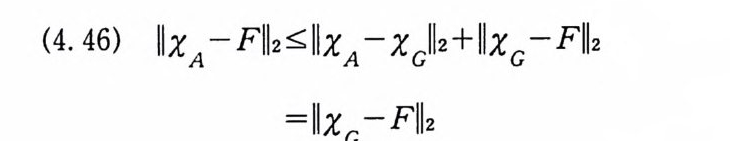

(4. 46) llxA-Fl| 조 |IxA-x)2+llxc-Fll2

(4. 46) llxA-Fl| 조 |IxA-x)2+llxc-Fll2

이고 우월수령정리 (domi na te d converge nce t heorem) 에 의해서, n -oo 일 때,

(4. 47) |IxG —x 。 n||2 一 。

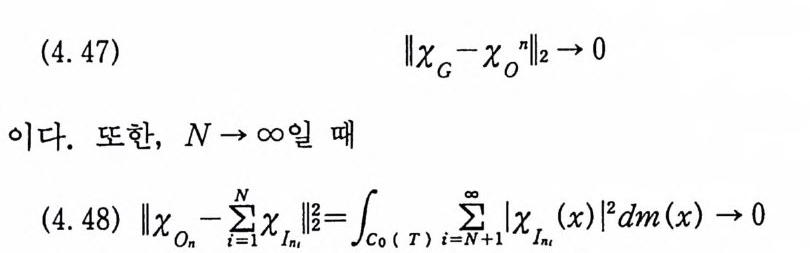

(4. 47) |IxG —x 。 n||2 一 。

이 므로, (4. 46) , (4. 47) , (4. 48) 에 의 해 서 구간들의 특성 함수 xI (x) 를 F 둘로 근사하면 된다.

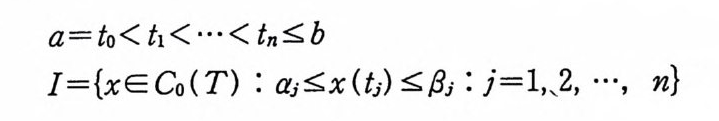

a=to < ti< …< tn ~b

a=to < ti< …< tn ~b

이라 하자. 그러면,

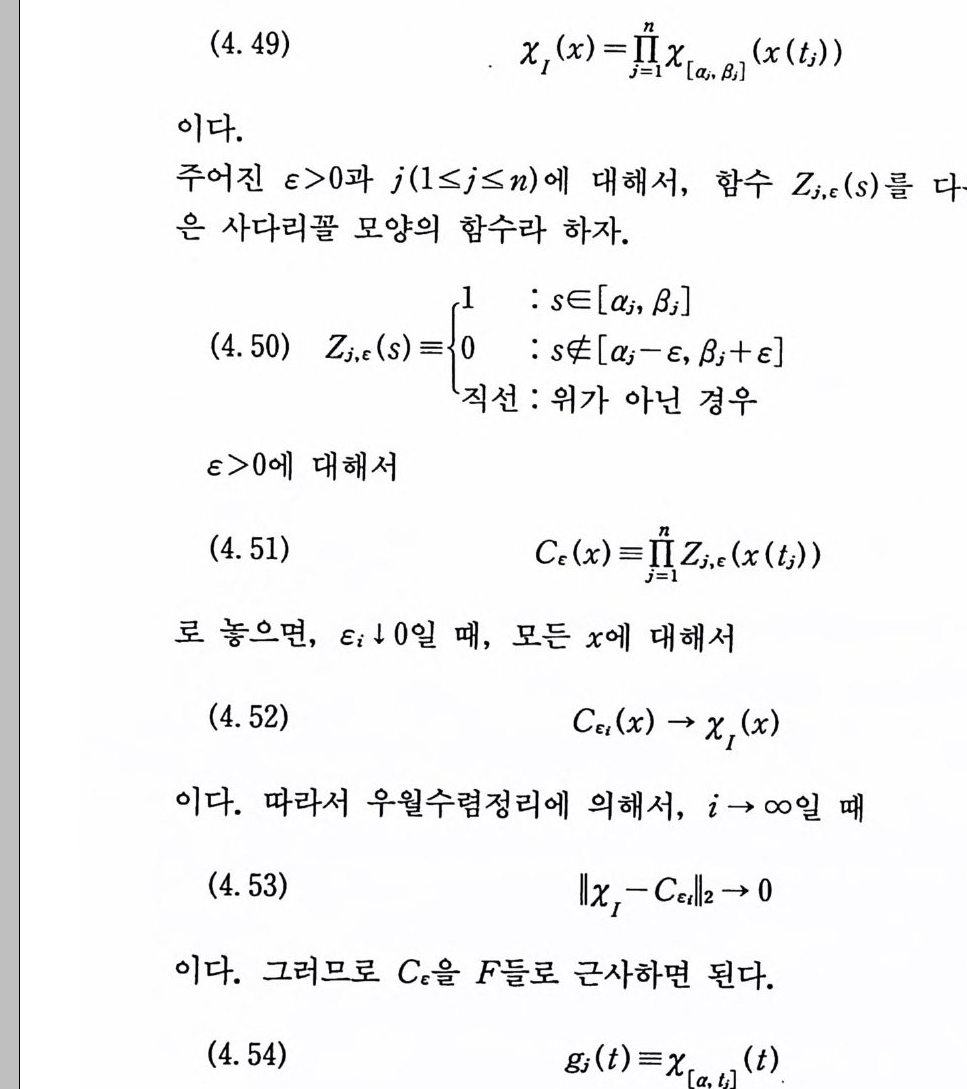

(4. 49) XI (x) = jI= nl I x[ o . /J』 (x ( tj) )

(4. 49) XI (x) = jI= nl I x[ o . /J』 (x ( tj) )

로 놓고 gi를 완비정규 직교집합 {P1} 에 대해서 직교전개 (ort ho go nal exp a nsio n ) ,

(4. 55) gj (t ) =~l0=0I b j,1 P1U)

(4. 55) gj (t ) =~l0=0I b j,1 P1U)

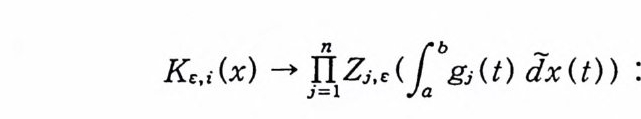

Kt: ,i( X) 기] n IZm( i/ b江 ) &(t)) : a. e. x

Kt: ,i( X) 기] n IZm( i/ b江 ) &(t)) : a. e. x

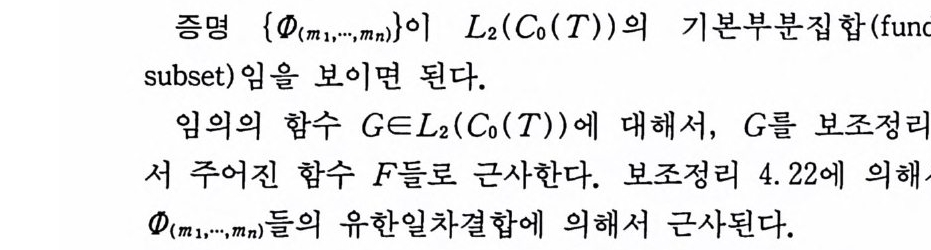

이다. 우월수령정리에 의해서, K t:,i (X) 는 C t: (X) 로 L2(Co(T)) -노름 수령한다. 그런데 Kt :,i (X) 는 (4. 38) 로 주어지는 함수들의 집합에 속하는 원소이므로 증명이 끝난다. 정리 4·25 {(/)(m1 ,·· • , mn)} 은 L2(C 。 (T)) 에서 완비정규 직교집합이 다.

증명 {(/)(m 1 , · • , mn)} 이 L2(Co(T)) 의 기본부분집합(fu ndamen t al

증명 {(/)(m 1 , · • , mn)} 이 L2(Co(T)) 의 기본부분집합(fu ndamen t al

주 힐베르트 공간 L2(C 。 (T)) 에서 완비정규 직교집합을 얻었 으므로, 이와 관련된 힐베르트 공간의 모든 성질이 Co(T) 에서 도 성 립 한다. 푸리 에 급수 (Fourie r serie s ) 에 서 성 립 하는 성 질들이 푸리에-에르미트 급수에서도 성립하는가? 이 질문에 관한 여러 가지 성질들이 조사되었다. 다음에 소개하는 내용은 이와 같은 성질들 중의 하나이다. 정리 4· 26 F 가 다음 성질을 만족하는 함수라 하자.

(1) FEL2(Co[O, 1])

(1) FEL2(Co[O, 1])

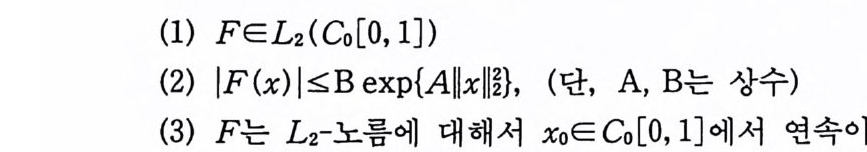

L2([0, 1]) 에서의 완비정규 직교집합을

{-./2 cos(2l-1) 引

{-./2 cos(2l-1) 引

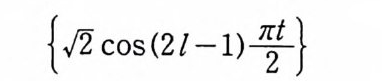

로 택하자. 그러면 Xo 에서 F 의 푸리에 - 에르미트 급수는 아벨 합 가능 (Abel summable) 하다. 즉,

F(xo)=N,ll i-一 m 1° - ° 'I, •• •2N· 'N= oA (mI , .. ,nh=O)A m ,+ ·--+m , ·0(mI, ... ,mN)(xo).

F(xo)=N,ll i-一 m 1° - ° 'I, •• •2N· 'N= oA (mI , .. ,nh=O)A m ,+ ·--+m , ·0(mI, ... ,mN)(xo).

증명 참고문헌 (Cameron and Hatf iel d[2]) 참조.

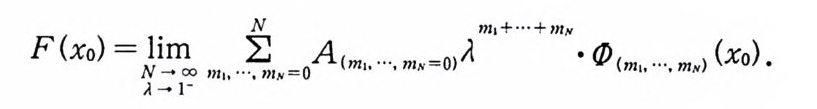

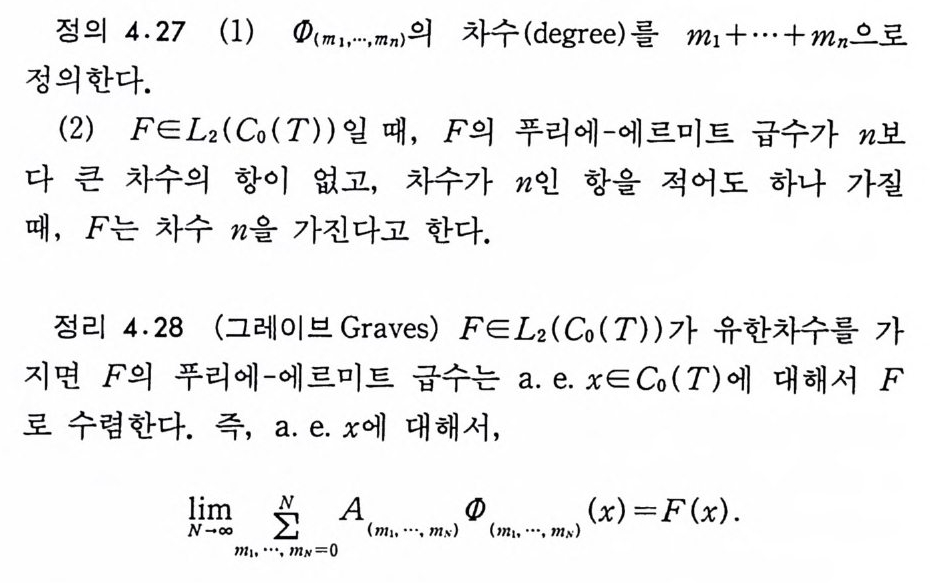

정의 4.27 (1) fP (m i ,··•,m n) 의 차수 (de gr ee) 를 m1+ … +mn 으로

정의 4.27 (1) fP (m i ,··•,m n) 의 차수 (de gr ee) 를 m1+ … +mn 으로

5 푸리에_위너 변환

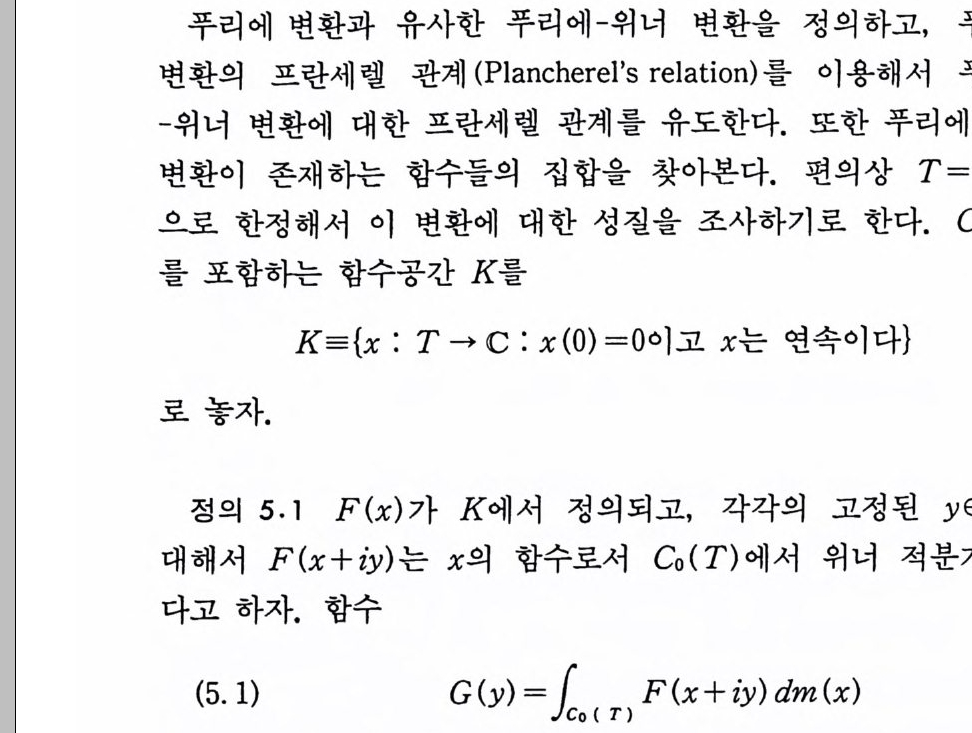

푸리에 변환과 유사한 푸리에-위너 변환을 정의하고, 푸리에

푸리에 변환과 유사한 푸리에-위너 변환을 정의하고, 푸리에

를 F(x) 의 푸리에 - 위너 변환이라고 한다. 주 5·2 푸리에 변환에서 사용하는 인수(fa c t or) ex p{i ux} 는 (5.1) 에는 나타나지 않는다. 왜냐하면 위너 적분의 정의에서 이 인수는 이미 사용되었기 때문이다. 푸리에-위너 변환 G( y)가 존재하고, 더욱이 다음 성질까지 만 족하는 함수 F(x) 들은 많이 있다.

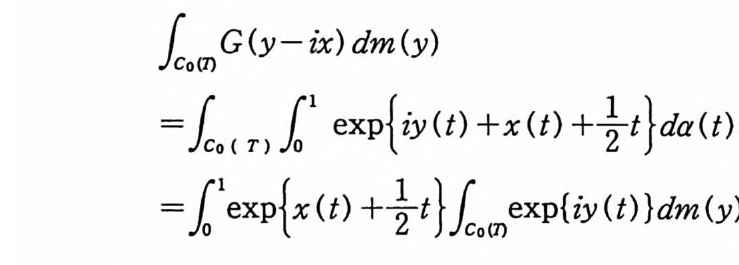

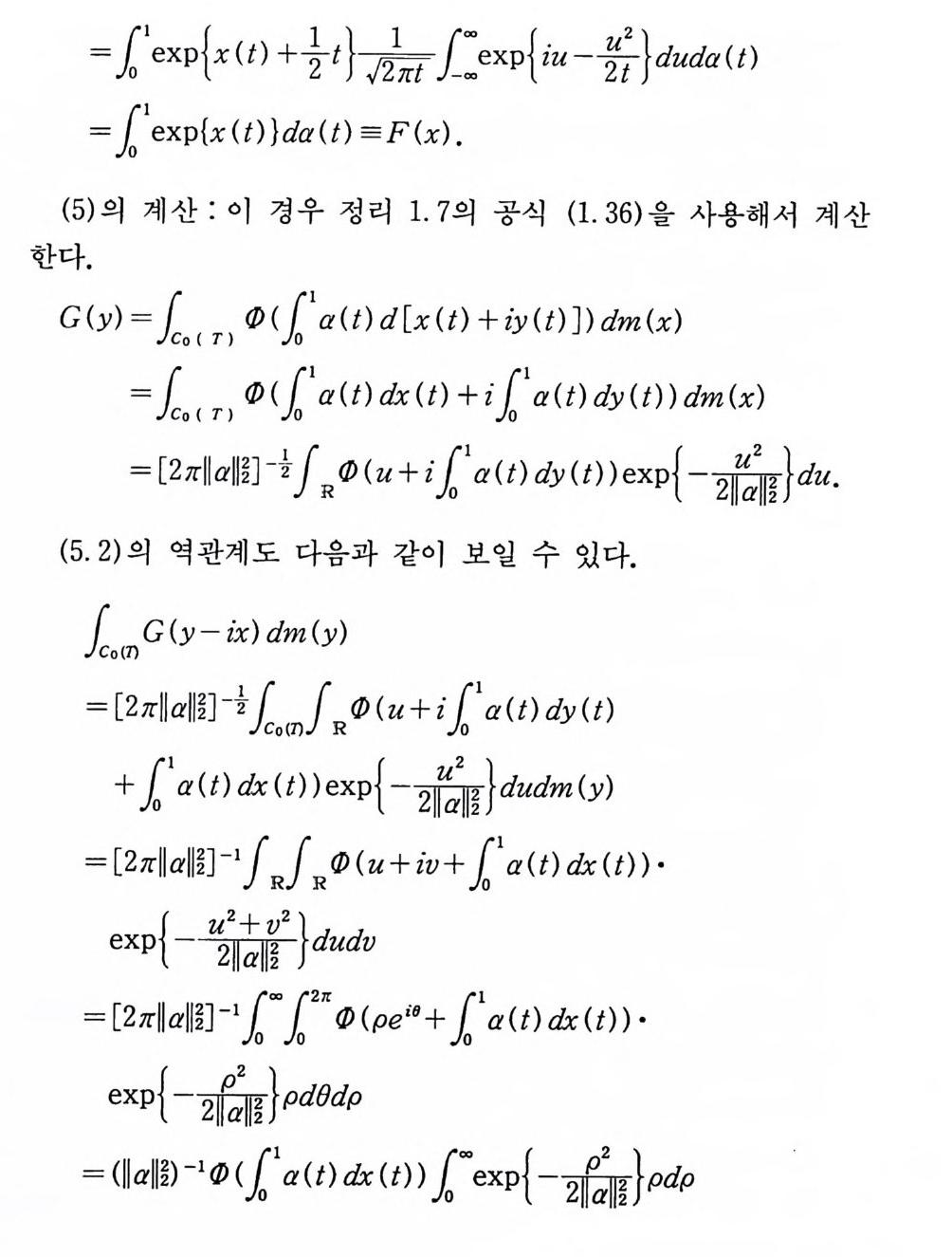

각각의 고정된 xEK 에 대해서, G( y一ix)가 y의 함수로서 Co(T)

각각의 고정된 xEK 에 대해서, G( y一ix)가 y의 함수로서 Co(T)

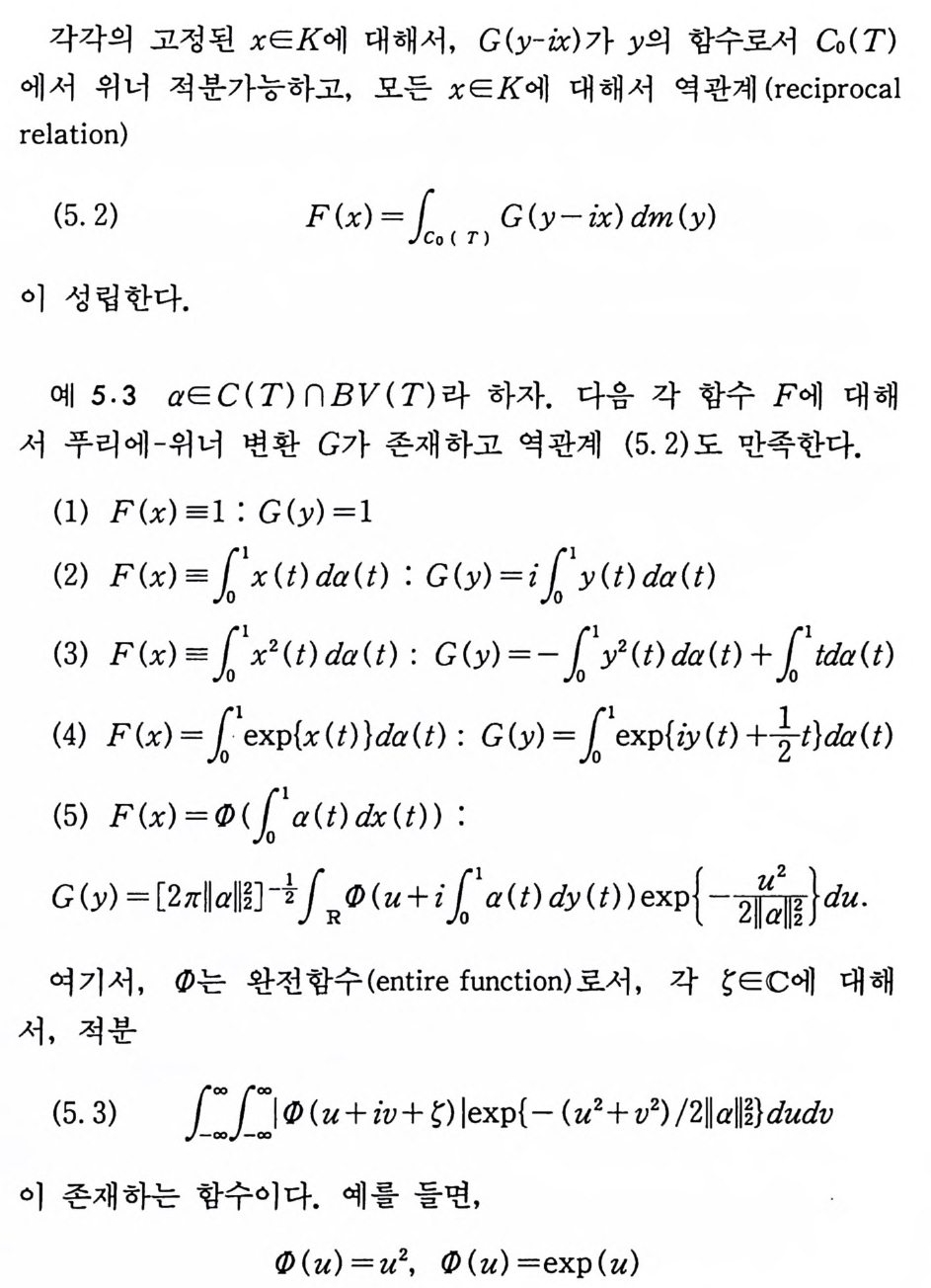

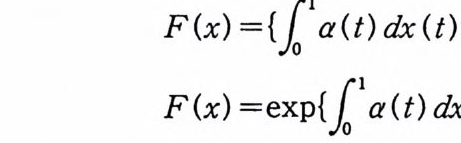

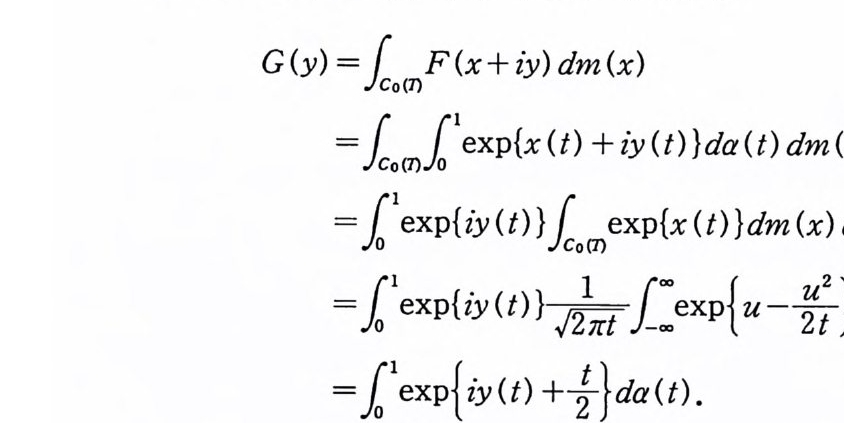

등이 있고 이 함수들을 (5) 에 적용하면 함수

F(x) ={£1a( t) dx (t) }2

F(x) ={£1a( t) dx (t) }2

의 푸리에-위너 변환을 구할 수 있다. (1), (2), (3) 은 정의로부터 쉽게 얻을 수 있고 (5. 2) 를 만족하 는 것도 보일 수 있다. 여기서는 (4) 와 (5) 에 대한 계산만 한다. 먼저 (4) 의 경우를 보자. 이 경우 위너 적분공식과 푸비니 (Fubin i ) 정 리를 사용해 서 적 분을 계 산한다.

G (y) =fcCo0( nc nF(x+ iy) dm(x)

G (y) =fcCo0( nc nF(x+ iy) dm(x)

(5. 2) 의 역관계가 성립하는 것도 다음과 같이 보일 수 있다.

l=aCfomc( n0 G< n( y£-1ix e) xdpm { i(yy)( t) +x(t ) +송가 da (t )dm( y)

l=aCfomc( n0 G< n( y£-1ix e) xdpm { i(yy)( t) +x(t ) +송가 da (t )dm( y)

=11exp { x(t) +½t} 志 1:ex p{i u- 망 }duda (t)

=11exp { x(t) +½t} 志 1:ex p{i u- 망 }duda (t)

= 인 (f。 la( t) dx (t) ) .

= 인 (f。 la( t) dx (t) ) .

위의 마지막 두번째 등식은 코시 공식 (Cauchy 's fo rmula) 을 사 용해서 얻는다. 정의 5.4 (1) 함수 F 가 다음을 만족할 때 F 는 평균연속 (mean cont inu ous) 함수라 한다.

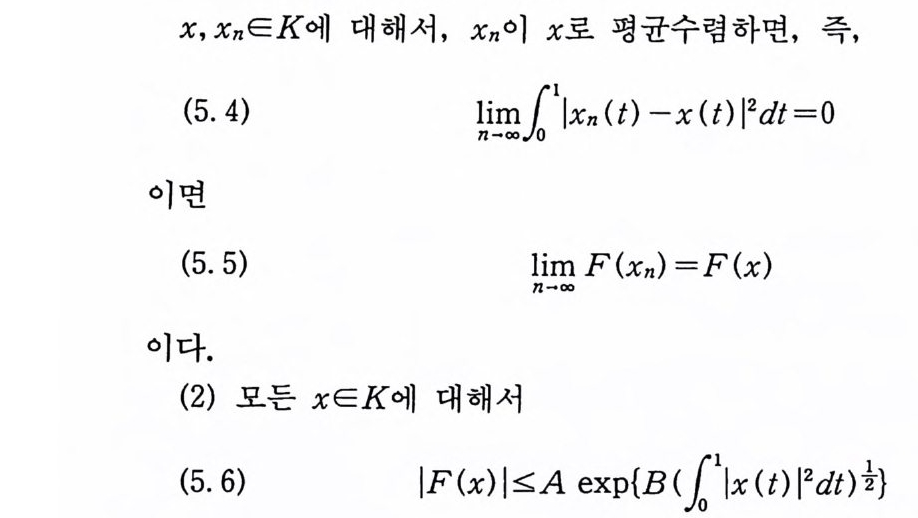

x,xnEK 에 대해서, Xn 이 x 로 평균수령하면, 죽,

x,xnEK 에 대해서, Xn 이 x 로 평균수령하면, 죽,

울 만족하는 양의 상수 A,B 가 존재할 때, F 를 평균지수형 (mean exp o nenti al type ) 이 라 한다. 정의 5.5 Em 을 다음 세 조건을 만족하는 함수 F 들의 집합이 라하자. (1) F 는 평균연속이다. (2) F 는 평균지수형이다.

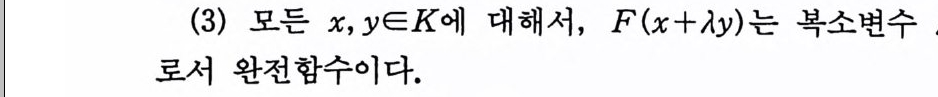

(3) 모든 x, y EK 에 대해서, F(x+ tly)는 복소변수 A 의 함수

(3) 모든 x, y EK 에 대해서, F(x+ tly)는 복소변수 A 의 함수

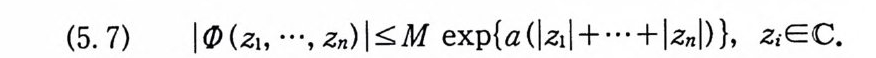

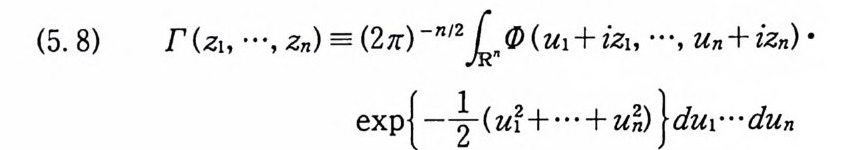

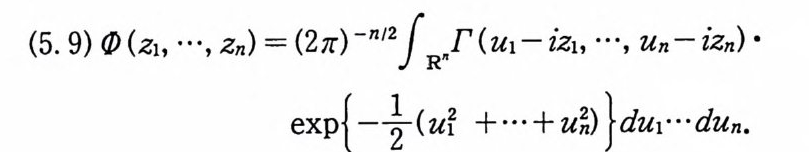

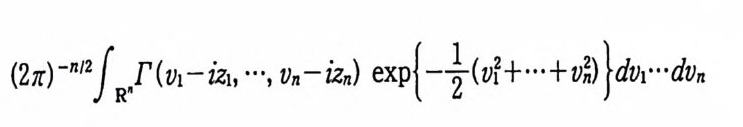

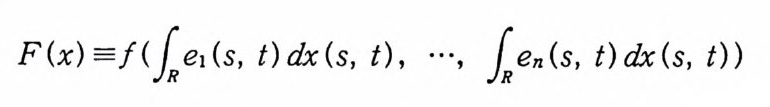

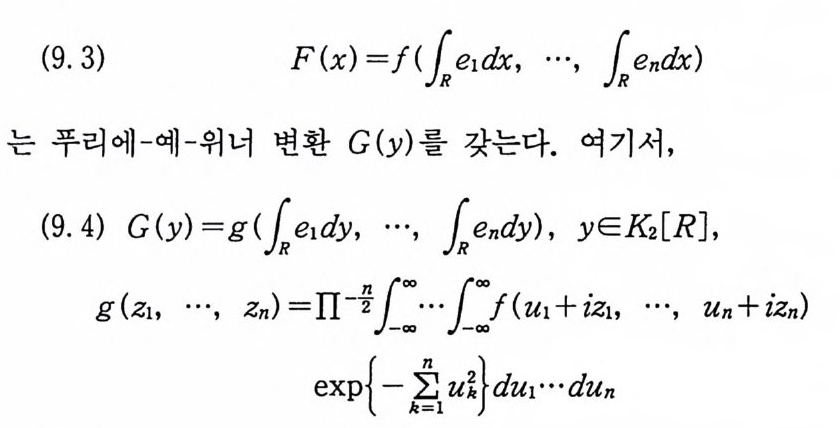

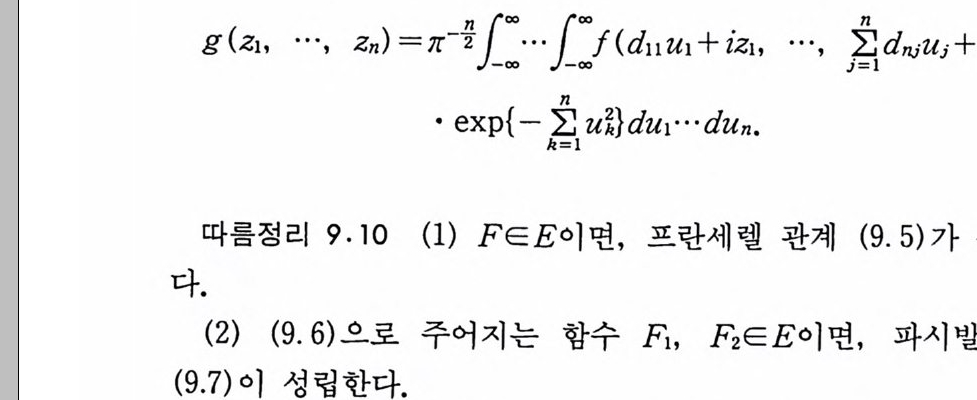

이제 Em 에 속하는 함수 F(x) 들의 푸리에-위너 변환 G( y)가 존재하고 G 도 Em 에 속하고, G 의 푸리에-위너 변환은 F(-x) 임을 보이려고 한다. 보조정리 5.6 ~(z1, …, Zn) 이 완전함수이고, 지수형이라 하자. 죽,

(5. 7) | 0 (zI, …, %) j ::;; M exp {a (lz,| + …+ |Zn|) }, ziE C•

(5. 7) | 0 (zI, …, %) j ::;; M exp {a (lz,| + …+ |Zn|) }, ziE C•

여기서, M, a 는 상수이다. 그러면, 함수

(5. 8) I'(z, , …, %) = (27 [) -nl2L

(5. 8) I'(z, , …, %) = (27 [) -nl2L

이 존재하고, I'는 완전함수이며 다음 역관계를 만족한다. 모든 (Zi, ···, Zn) ECn 에 대해서

(5. 9)

(5. 9)

증명 (5. 7) 에 의해서 (5. 8) 이 존재하고 r 는 완전함수이고 지 수형이다. 실제로, (5.7) 에서와 같은 a 를 가진다. 역관계는 예 5.3 의 (5) 에서와 같이 코시 공식을 사용해서 얻는다.

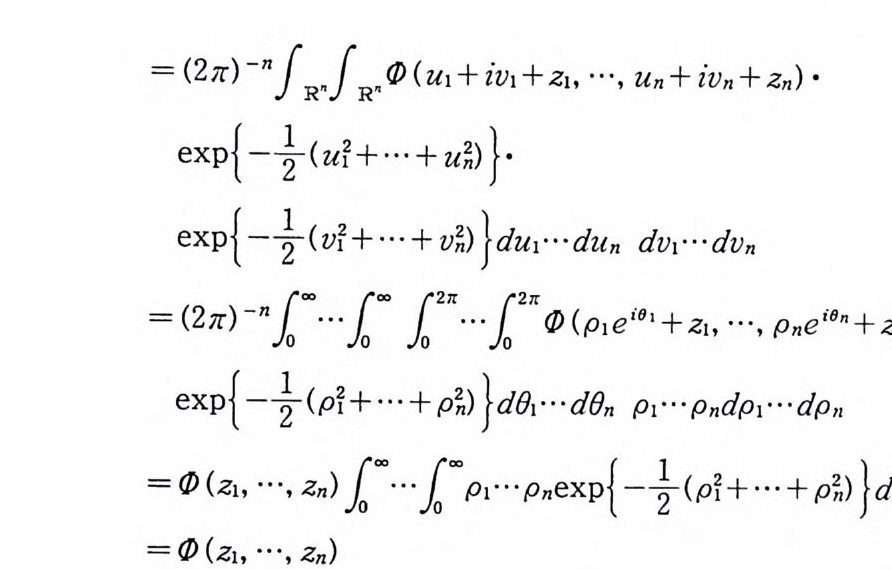

(2, rtn/Zf R. r(V 1 -iz 1, ... , Vn-iz n) ex p{단 (v f+…+짜 )}dV!'dVn

(2, rtn/Zf R. r(V 1 -iz 1, ... , Vn-iz n) ex p{단 (v f+…+짜 )}dV!'dVn

= (ZiC ) -nf R f R <1> ( u1 + iv1 + z1, …, Un + i v 규 리 •

= (ZiC ) -nf R f R <1> ( u1 + iv1 + z1, …, Un + i v 규 리 •

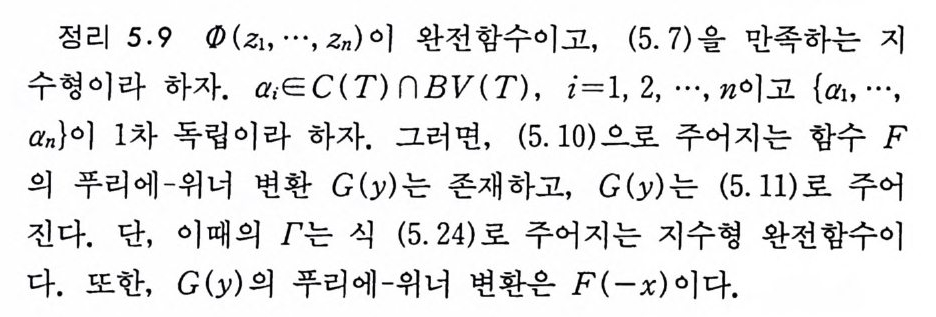

정리 5.7 (J)( z1, …, Zn) 이 완전함수이고 (5. 7) 을 만족하는 지 수형이라 하자.

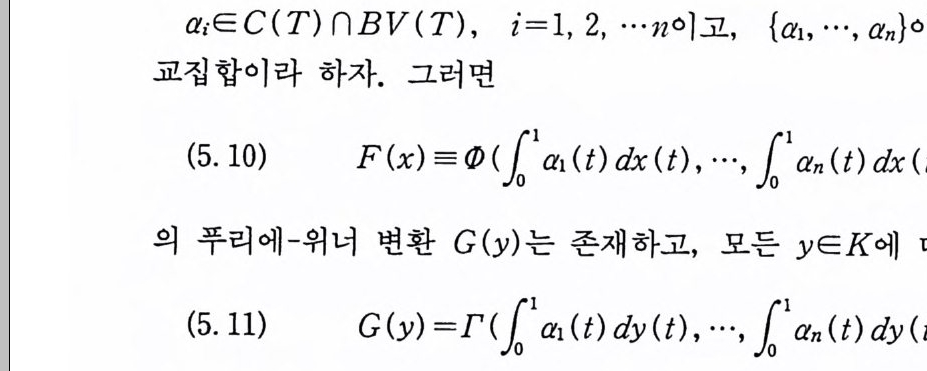

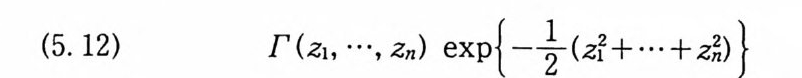

a;EC(T) nBV(T), i= l, 2, … n 이고, {a1, …, an} 이 정규직

a;EC(T) nBV(T), i= l, 2, … n 이고, {a1, …, an} 이 정규직

이다. 여기서, I'는 (5.8) 로 주어지는 지수형의 완전함수이다. 또한, G( y)의 푸리에-위너 변환은 F(-x) 이다. 증명 보조정리 5.6 과 팰리-위너 정리(정리 1. 8) 를 사용하면 (5.11) 을 얻을 수 있다. 식 (5. 9) 에 의해서 F(-x) 가 G( y)의

푸리에-위너 변환임을 보일 수 있다. 주 5.8 식 (5. 8) 에서 주어전 함수 r 에 대해서,

(5.12) I'(z1 , ···, Zn) ex p{단 (zl+ … +z~)}

(5.12) I'(z1 , ···, Zn) ex p{단 (zl+ … +z~)}

은 함수

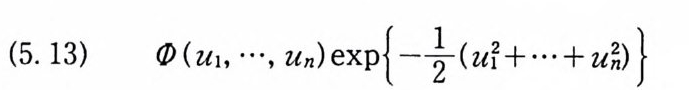

(5.13) (/)(u1, …, Un)exp {— ½(u?+… +u~)}

(5.13) (/)(u1, …, Un)exp {— ½(u?+… +u~)}

의 푸리에 변환이다. 이것은 식 (5.8) 에 변수변환을 적용해서 쉽 게 보일 수 있다. 정리 5. 7 을 {a1, …, an} 이 1 차 독립인 경우로 확장하자.

정리 5.9 aJ( z,, …,%)이 완전함수이고, (5. 7) 을 만족하는 지

정리 5.9 aJ( z,, …,%)이 완전함수이고, (5. 7) 을 만족하는 지

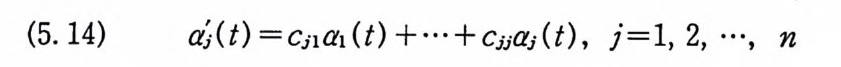

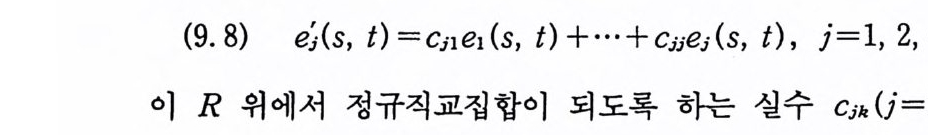

증명 슈미트 (Erhard Schm i d t)의 정규직교화 방법 (Schmi dt ' s or t ho g ona li za ti on) 에 의해서, {a1, …, an} 을 정규직교화할 수 있 다. 죽,

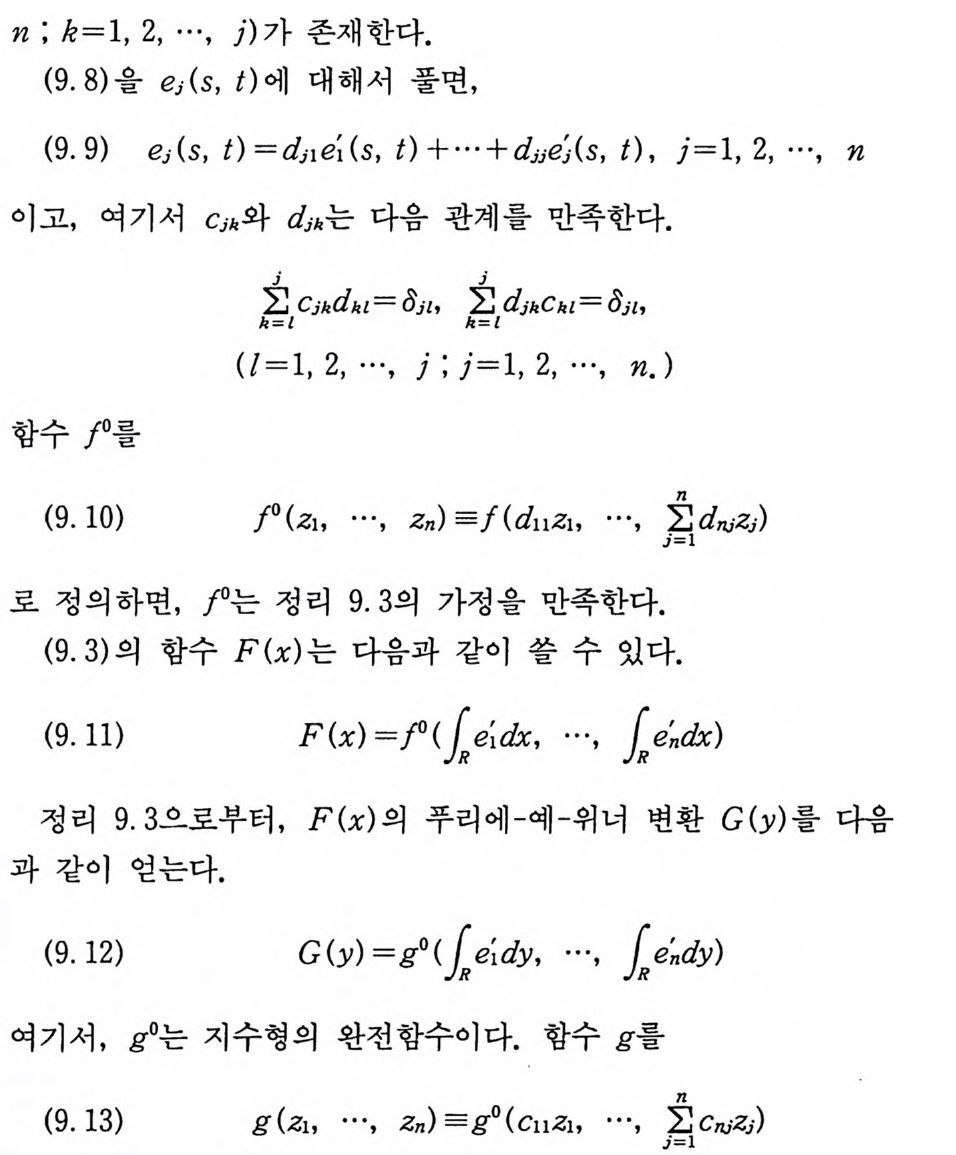

(5.14) a1U) =cjla 1 U) +… +Cjj aj ( t), j= l, 2, …, n

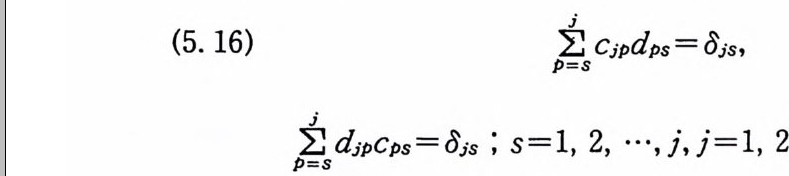

(5.14) a1U) =cjla 1 U) +… +Cjj aj ( t), j= l, 2, …, n

을 만족하는 상수 Cjp (p= l, 2, …,j)가 }(n+ 갑)개 존재하고

을 만족하는 상수 Cjp (p= l, 2, …,j)가 }(n+ 갑)개 존재하고

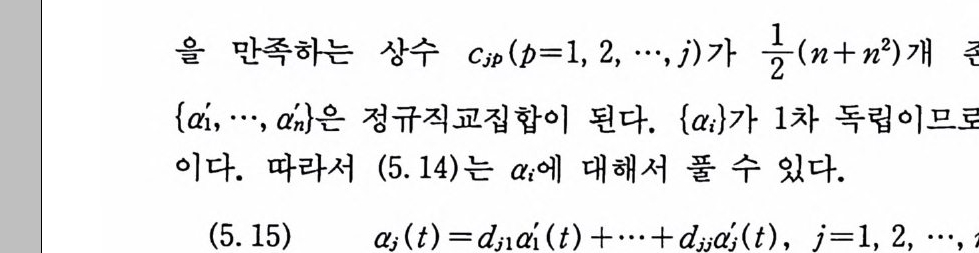

이 때 Cu 와 du 는 다음 관계를 만족한다.

(5. 16) P~=j S Cjp d ps = Sis ,

(5. 16) P~=j S Cjp d ps = Sis ,

여기서 Oj s 는 크로네커델타 (Kronecker ' s delta ) 함수이다. 이 제 새로운 함수 0* 을 정의하자.

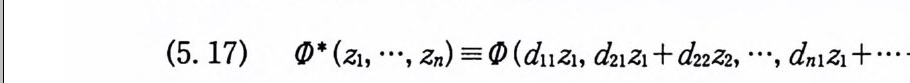

(5. 17) Q)* (z1, …, %) =Q ) (duz1, d21Z1 + d22Z2, …, dn1Z 1 + … + dnnZn)

(5. 17) Q)* (z1, …, %) =Q ) (duz1, d21Z1 + d22Z2, …, dn1Z 1 + … + dnnZn)

그러면 0* 는 지수형의 정함수이고

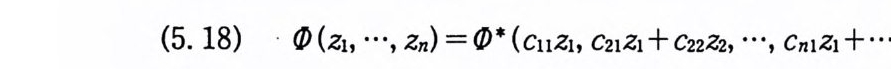

(5. 18) •

(5. 18) •

이다. 따라서 (5.10) 의 함수 F 를 다음과 같이 쓸 수 있다.

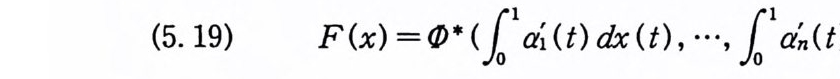

(5. 19) F(x) = (/)* (i 1 아 (t) dx (t) , …, f。 1 야(t) dx (t) )

(5. 19) F(x) = (/)* (i 1 아 (t) dx (t) , …, f。 1 야(t) dx (t) )

정리 5. 7 을 적용하면, F(x) 의 푸리에-위너 변환 G( y)는

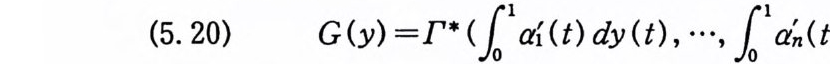

(5. 20) G (y) =I'* <[。1 a{ (t) dy (t) , …, i넒(t) dy (t))

(5. 20) G (y) =I'* <[。1 a{ (t) dy (t) , …, i넒(t) dy (t))

이 된다. 여기서 r* 는 (5. 22) 로 주어지는 지수형의 완전함수이 다. 이제, I'를

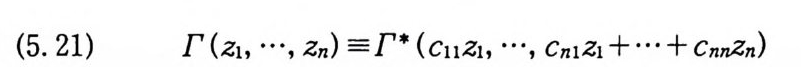

(5. 21) I' (z1, …, Zn) =I'* (C11Z1, …, Cn1Z1 + …+ CnnZn)

(5. 21) I' (z1, …, Zn) =I'* (C11Z1, …, Cn1Z1 + …+ CnnZn)

로 정의하면 (5.14) 와 (5. 20) 에 의해서, G( y)는 (5.11) 로 된다. 또한 G( y)의 푸리에 - 위너 변환은 F(_x) 가 된다. 정리 5 . 7 에 의해서,

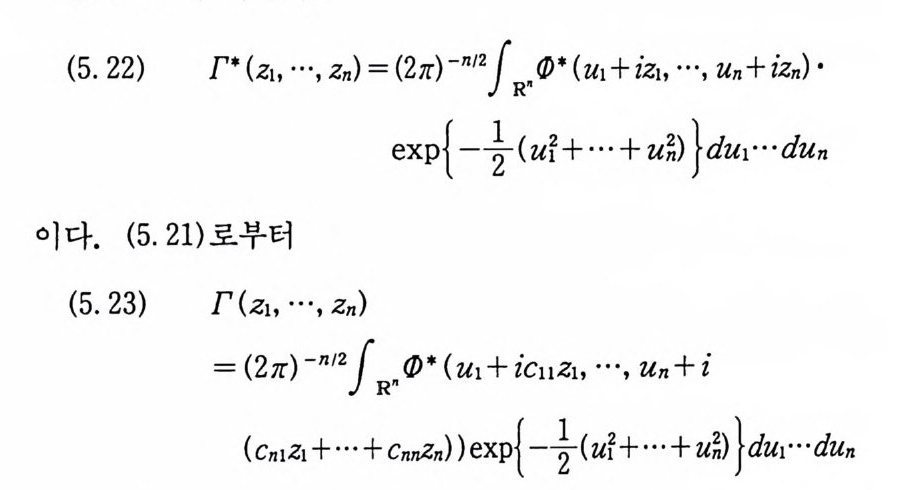

(5. 22) r· (z1, …, Zn) = (27! ) -n 1 2f RR' (J )* (U1 + iz1, …, Un+ izn ) •

(5. 22) r· (z1, …, Zn) = (27! ) -n 1 2f RR' (J )* (U1 + iz1, …, Un+ izn ) •

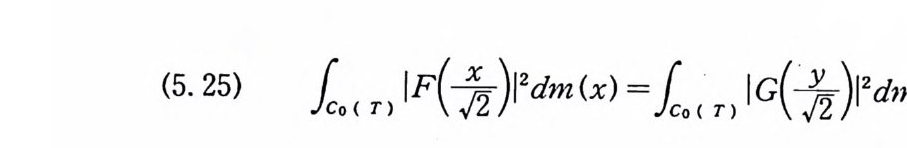

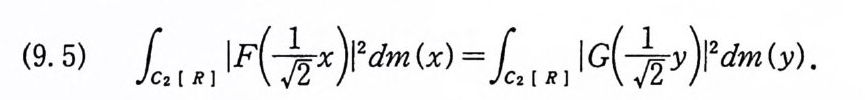

정리 5.l0 정리 5. 9 에서 주어전 함수 F(x) 와 G( y)는 다음의 프란세 렐 관계 (Plancherel's relati on ) 를 만족한다.

(5. 25} lo( T) IF( 令 )l2dm(x) =!co( T) IC( 令 )l2dm( y)

(5. 25} lo( T) IF( 令 )l2dm(x) =!co( T) IC( 令 )l2dm( y)

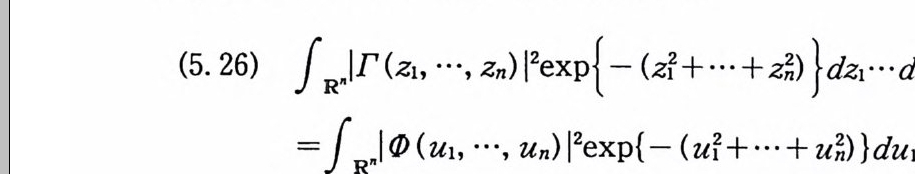

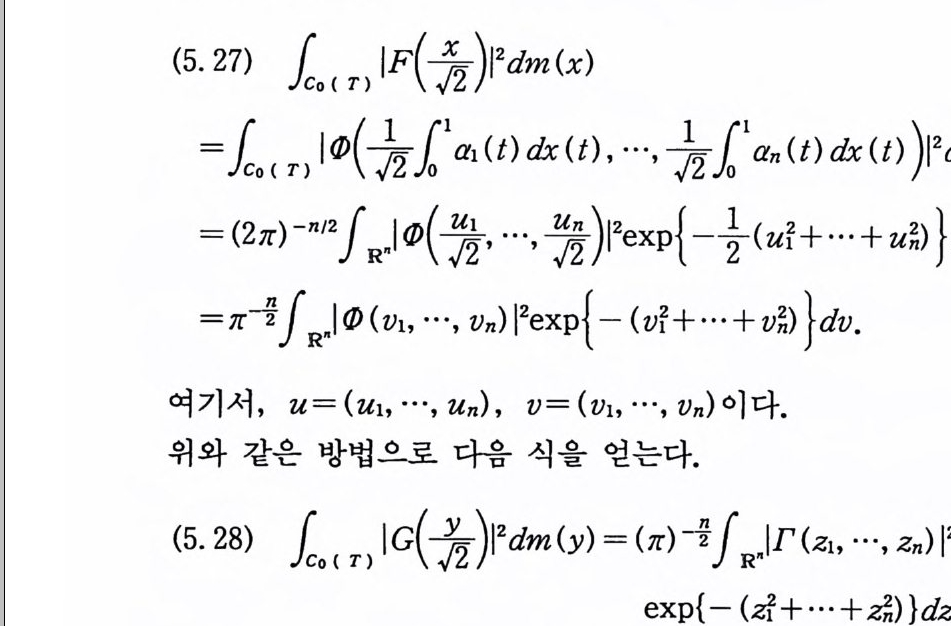

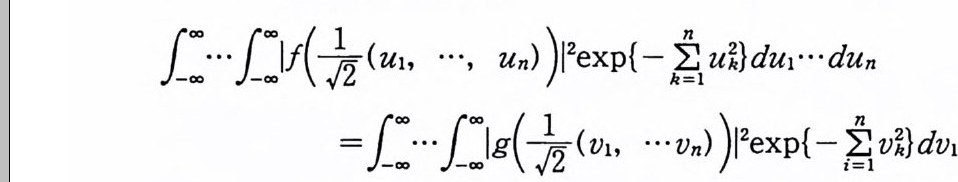

증명 (1) {a1( t), …, an (t)}가 정규직교집합인 경우 : (5.12) 의 함수는 (5.13) 의 함수의 푸리에 변환이므로 푸리에 변환의 프란 세렐 관계에 의해서 다음 식이 성립한다.

(5. 26) fR. II '(z i, ···, Zn) l2exp {-( 타 · 國) }dz1···d z n

(5. 26) fR. II '(z i, ···, Zn) l2exp {-( 타 · 國) }dz1···d z n

식 (5.10), 팰리 - 위너 정리 (정리 1. 8), 변수변환을 사용해서 다음 식을 얻는다.

(5. 27) fc0 ( T ) IF( 言 ) l 2dm (x )

(5. 27) fc0 ( T ) IF( 言 ) l 2dm (x )

(5. 26) 에 의해서 (5. 27) 과 (5. 28) 의 우변이 같으므로 (5. 25) 가

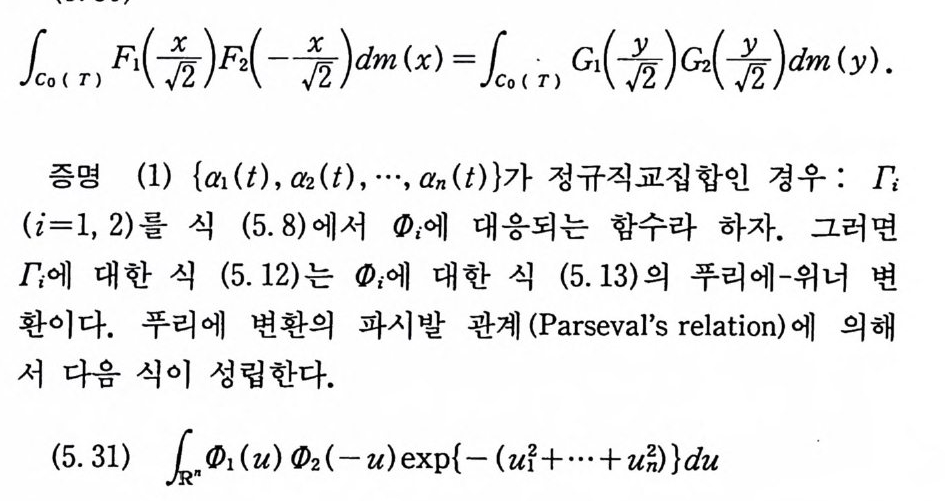

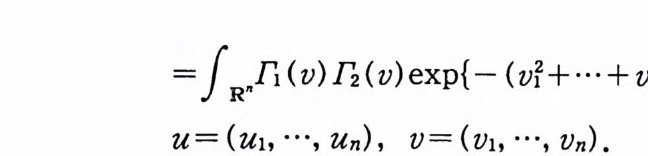

성립한다. (2) {a1 (t ),a2U), … ,an( t)}가 1 차 독립인 경우:정리 5.9 의 증명 과정에서 보인 것과 같이, (5.10) 의 함수 F 를 (5.19) 로 표 시할 수 있다. 따라서 (1)의 경우에 의해서 증명된다. 정리 5.11 F1(x) 와 F2(x) 가 다음과 같이 정의되는 함수라 하 자. (5. 29)

F; (x) = (j), (flaI ( t) dx (t) , …, l1an (t) dx (t) ) , (i=l , 2)

F; (x) = (j), (flaI ( t) dx (t) , …, l1an (t) dx (t) ) , (i=l , 2)

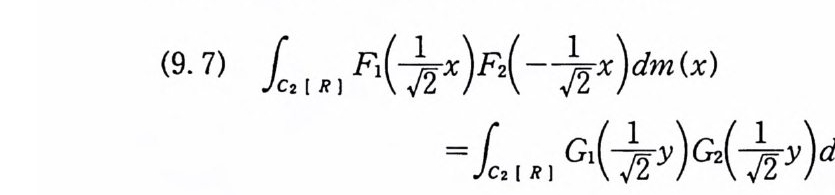

여기서 (j)i와 a1( t), a2( t), …, an (t)는 정리 5. 9 의 가정을 만족하 는 함수이다• G1(y ), Cn( y)를 각 F1(x), F2(x) 의 푸리에 - 위너 변환이라고 하면, 다음의 파시발 (Parseva l) 관계가 성립한다. (5. 30)

io( T) F! (골)지-골 )dm(x) =io( T) G 信)이令 )dm( y).

io( T) F! (골)지-골 )dm(x) =io( T) G 信)이令 )dm( y).

=fRR n (V) n (V) exp {— (vr+ … + v~) }dv,

=fRR n (V) n (V) exp {— (vr+ … + v~) }dv,

이제, 식 (5.10), 팰리-위너 정리(정리 1.8 ), 변수변환을 사용 하고 (5. 31) 의 등식을 적용해서 정리 5.10 과 같은 방법으로 (5. 30) 이 성립함을 보일 수 있다. (2) {a1< t), a2< t), …, an (t)}가 일차 독립인 경우 : (1) 의 결과 룰 이용해서 정리 5.10 의 증명과 같은 방법으로 한다. 보조정리 s. 12 Fn(X) 가 다음 두 조건을 만족하는 함수열이라 하자.

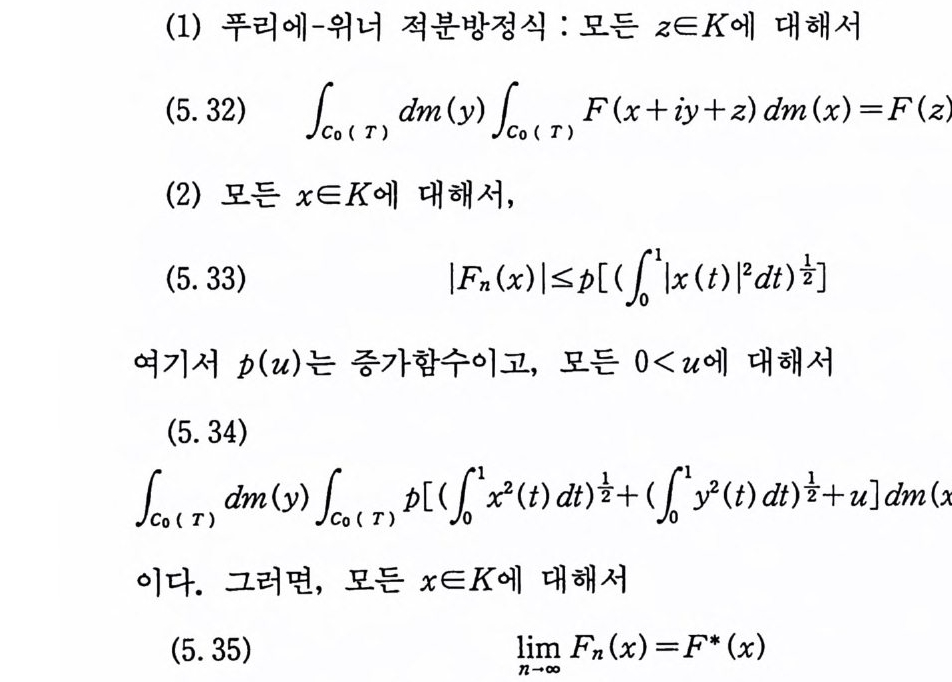

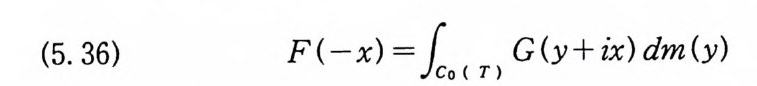

(1) 푸리에-위너 적분방정식 : 모든 zEK 에 대해서

(1) 푸리에-위너 적분방정식 : 모든 zEK 에 대해서

이 면 F* 도 (5. 32) 를 만족한다.

주 식 (5. 1) 울 역 관계 (rec ipr ocal relati on )

(5. 36) F( 一 x ) =10Co< ( rT I) G(y +ix)d m(y)

(5. 36) F( 一 x ) =10Co< ( rT I) G(y +ix)d m(y)

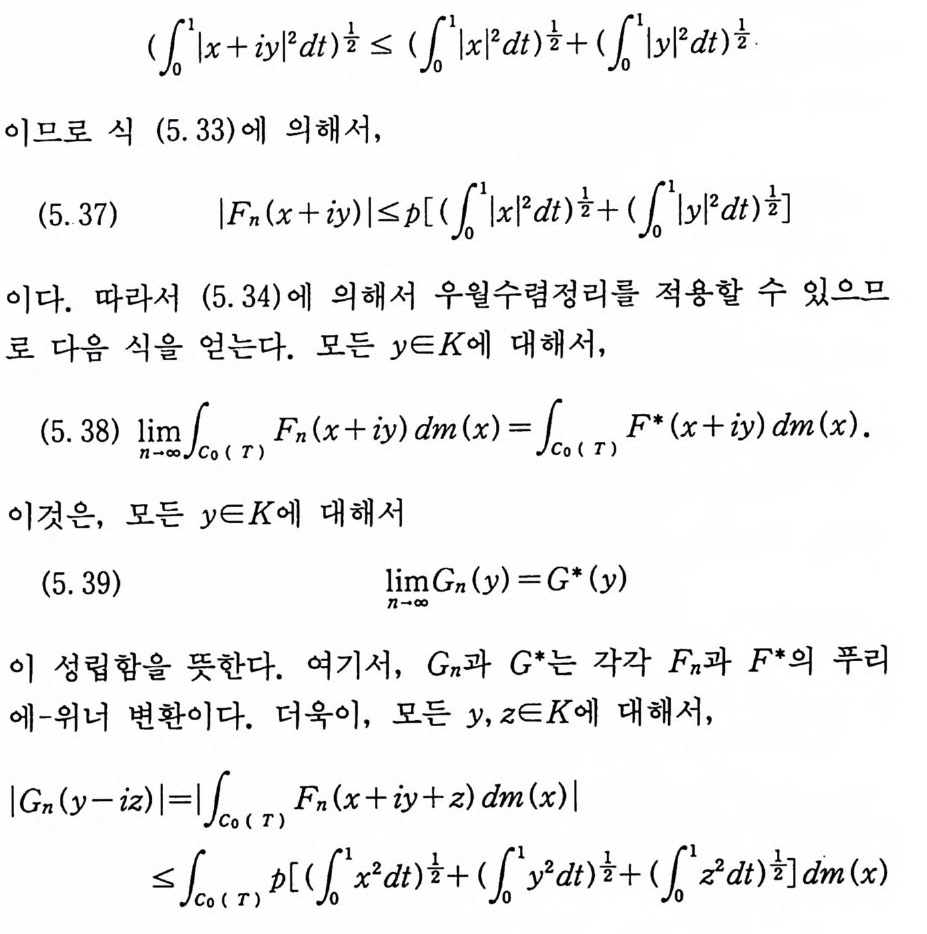

에 대입하면 적분방정식 (5 . 32) 를 자연스럽게 추측할 수 있다. 증명 p가 증가함수이고

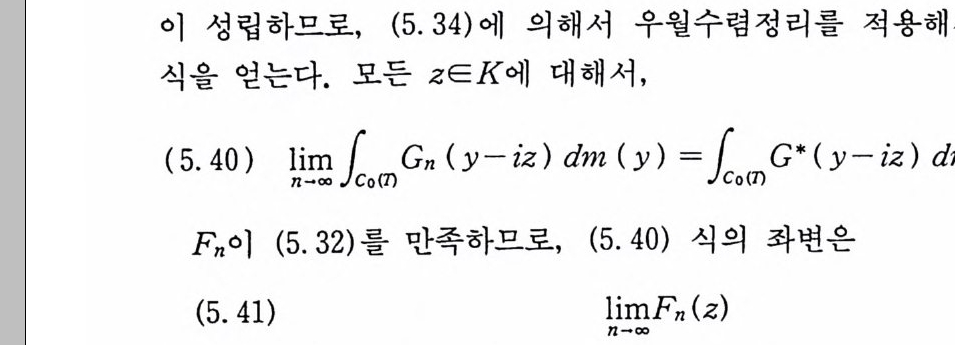

이 성립하므로, (5 . 34) 에 의해서 우월수령정리를 적용해서 다음

이 성립하므로, (5 . 34) 에 의해서 우월수령정리를 적용해서 다음

이고 이것은 (5.35) 에 의해서 F*(z) 와 같다. 따라서 (5 . 40) 에 의 해 서 F* 는 (5. 32) 를 만족한다. 위의 증명 방법을 적용하면 다음 정리도 증명할 수 있다.

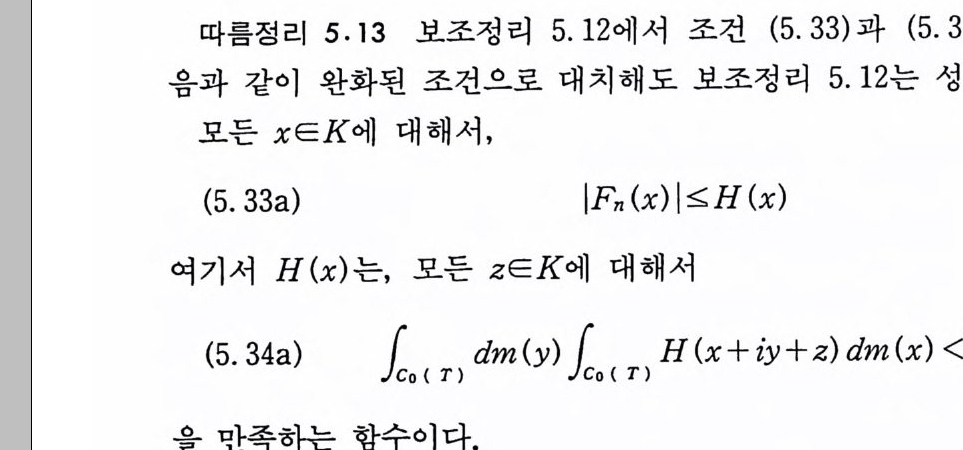

따름정리 5.13 보조정리 5.12 에서 조건 (5. 33) 과 (5. 34) 를 다

따름정리 5.13 보조정리 5.12 에서 조건 (5. 33) 과 (5. 34) 를 다

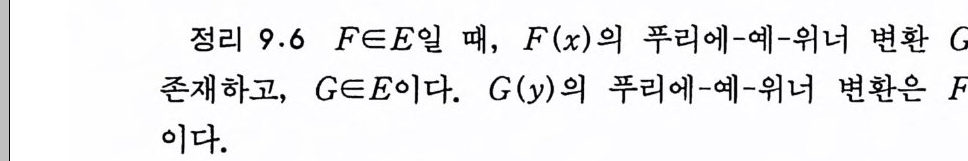

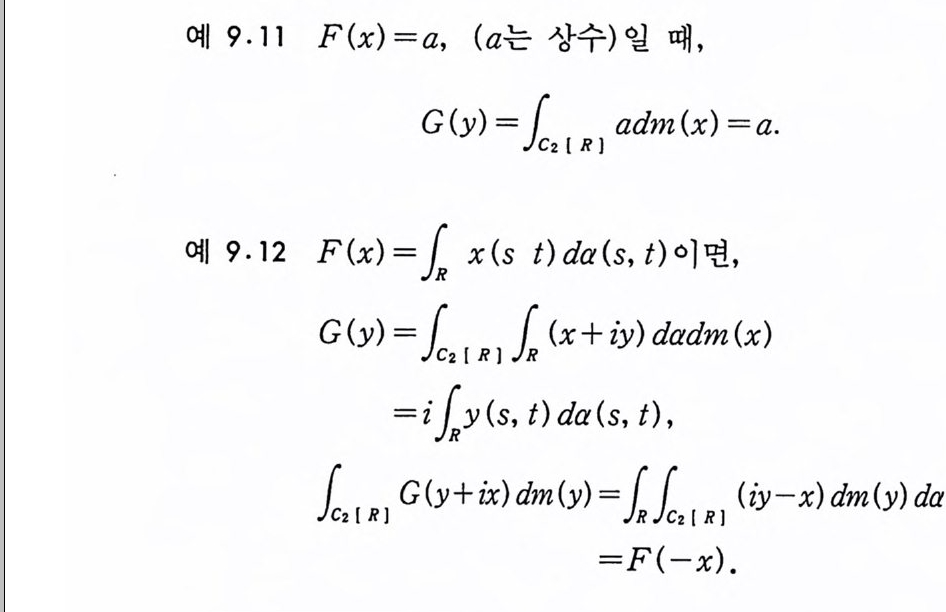

정리 5.14 Em 에 속하는 함수 F(x) 들의 푸리에-위너 변환 G( y) 는 존재하고 G 도 Em 에 속한다. 또한 G( y)의 푸리에_위너 변환 은 F(-x) 이다.

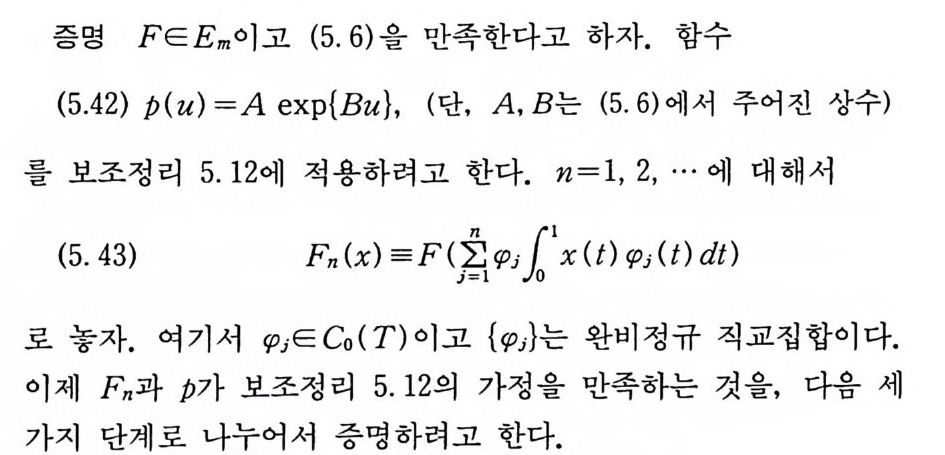

증명 FEEm 이고 (5. 6) 을 만족한다고 하자. 함수

증명 FEEm 이고 (5. 6) 을 만족한다고 하자. 함수

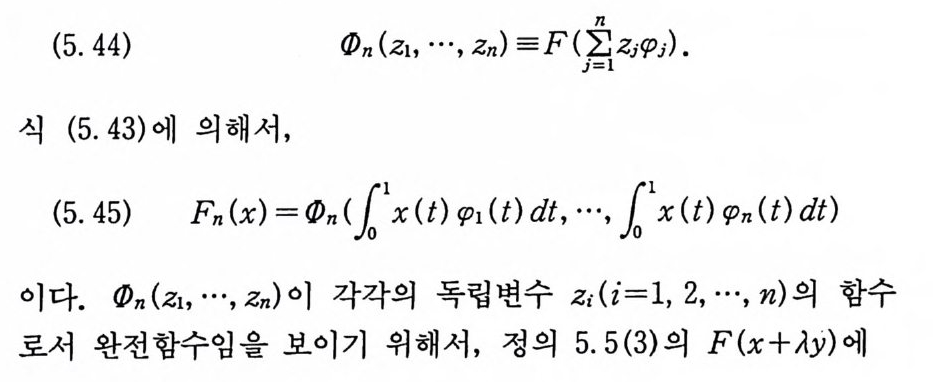

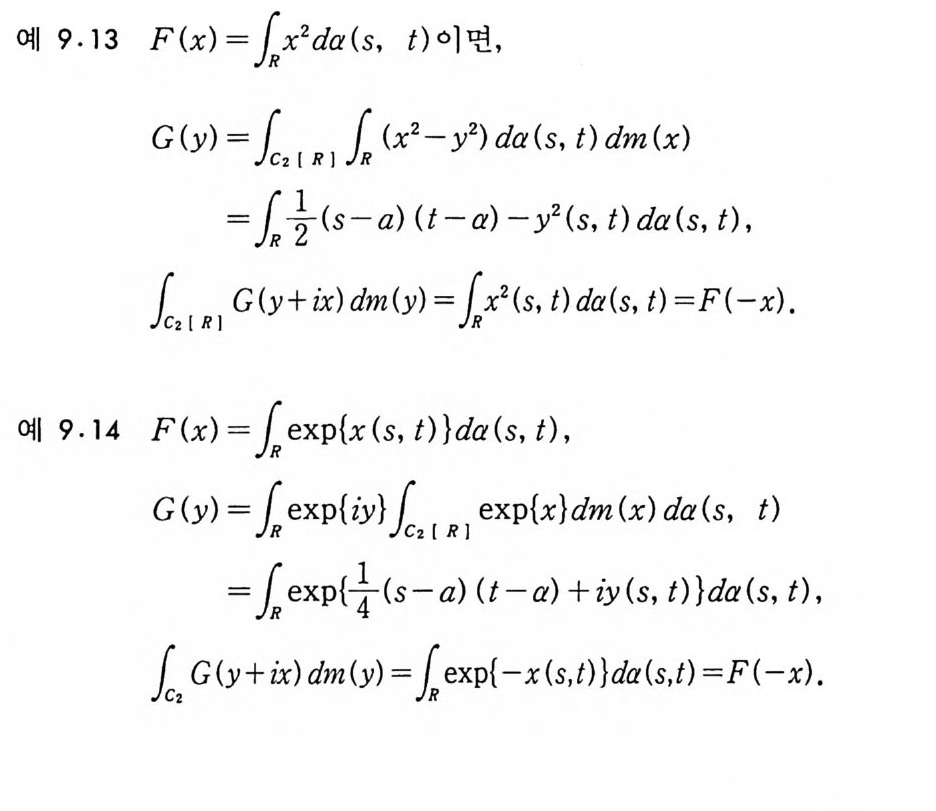

(1) : Fn(x) 가 푸리에-위너 적분방정식 (5. 32) 를 만족한다. (2) : Fn(x) 가 조건 (5. 33) 을 만족한다(이때 針큰 (5. 42) 로 주 어진다). (3) : (5. 42) 로 주어 진 P 가 (5. 34) 를 만족한다. 단계 (1) : Fn 이 (5. 32) 를 만족하는 것을 보이기 위해서 함수 (f) n 을 다음과 같이 정의한다. 복소수 ZI, …, Zn 에 대해서,

(5. 44) 0n(zI, …, %) =F(j~=n lZ j< pj).

(5. 44) 0n(zI, …, %) =F(j~=n lZ j< pj).

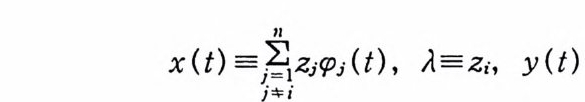

x(t) 三참j*”瑟 i (t), A=zI., y(t) =¢1·(t)

x(t) 三참j*”瑟 i (t), A=zI., y(t) =¢1·(t)

을 적용하면 된다. 따라서 하르독스 (Har t o g s) 의 정규화 정리 (regu la rit ythe orem) (Har t o g s 미)에 의해서 (/)n( 검,… ,Zn) 은 (zb …, %) 의 함수로서 완전함수이 다. (5. 44) 와 정 의 5. 5 의 (2) (식 (5. 6) )에 의해서 0 은 지수형이다. 죽

n =A ex p {B(~lzi l2) 까 j= I n ~A ex p {B~I~』 }. j= I 따라서 n 은 정 리 5. 9 에서 (/)에 주어진 조건을 만족한다. ai( t) =j1r pi( t) dt t 로놓으면, 부분적분법에 의해서, l1x (t) rpi (t) dt =l1ai ( t) dx (t) 이 된다. (주 : x(O) =aj( l) =0). 그러면 (5. 45) 를 (5. 46) Fn (X) 군 (f넒 (t) dx (t) , …, 11an (t) dx (t) ) 0 JO로 쓸 수 있다. 이제, Fn 이 정리 5. 9 에서 F 에 주어전 조건을 만족하는 것은 자명하다. 따라서 Fn(X) 는 정리 5.9 의 결과를 만 족하게 되므로, Fn(X) 의 푸리에-위너 변환 Gn(Y) 의 푸리에-위 너 변환은 Fn (-x) 가 된다. 죽 Fn 은 보조정 리 5. 12 의 조건 (5.

32) 를 만족한다. 단계 (2) : 식 (5. 43), 정의 5.5 의 조건 (2), 베셀 부등식 (Bessel i ne q ua lity)에 의해서 다음 식이 성립하므로 Fn 이 (5. 33) 울 만족한다.

(5.47)

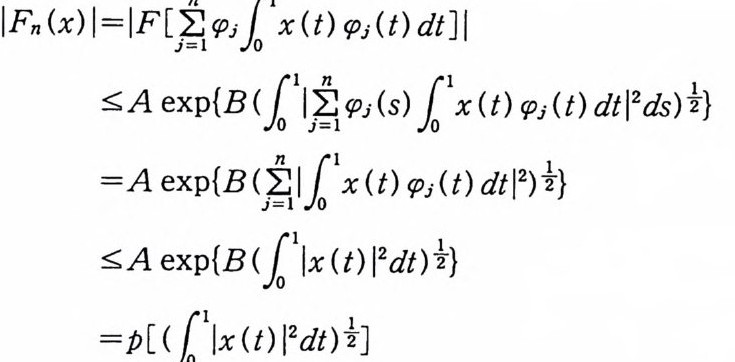

IFn (x) I =IF[it( f)j1 1x (t) ({Jj (t) dt] I

IFn (x) I =IF[it( f)j1 1x (t) ({Jj (t) dt] I

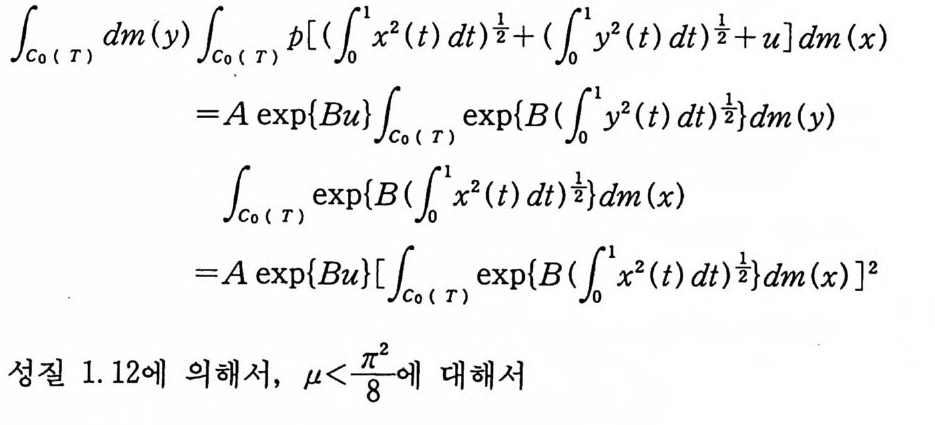

f Co ( T ) dm(y- ).JICo ( T ) p-[-( .1f0 1 갔(t )d t)송 +<1l y 2 (t )d t )½+u]dm(x)

f Co ( T ) dm(y- ).JICo ( T ) p-[-( .1f0 1 갔(t )d t)송 +<1l y 2 (t )d t )½+u]dm(x)

단계 (3) : p (u) 가 (5. 34) 를 만족하는 것을 다음과 같이 보일 수 있다. (5. 48)

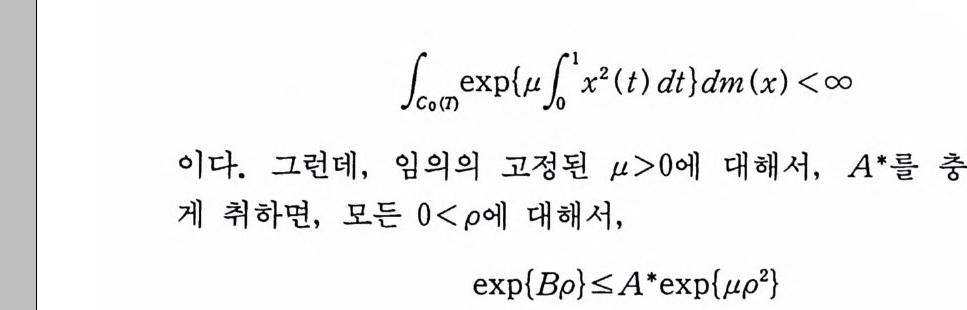

i o( 7) ex p{µi 1 균 (t) dt }d m (x) < oo

i o( 7) ex p{µi 1 균 (t) dt }d m (x) < oo

이 되므로 (5. 48) 의 우변은 유한하다. 이제, 단계 (1), (2), (3) 이 증명되었으므로 Fn 과 p는 보조정 리 5.12 의 모든 가정을 만족한다.

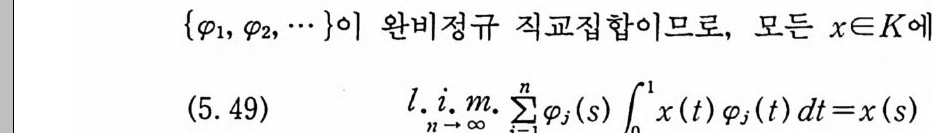

{¢l 내 '2, … }이 완비정규 직교집합이므로, 모든 xEK 에 대해서

{¢l 내 '2, … }이 완비정규 직교집합이므로, 모든 xEK 에 대해서

이다. 위의 극한의 수령은 평균수령 (L2- 노름 수령)을 뜻한다. (5. 49), (5. 43), 정의 5. 5 의 (1) 에 의해서, (5. 35) 가 성립한다(이때 F*=F 이다). 따라서 F 는 (5. 32) 를 만족한다. 죽 F(x) 의 푸리 에-위너 변환 G( y)의 푸리에-위너 변환은 F( ― x) 이다. 마지막으로, 만일

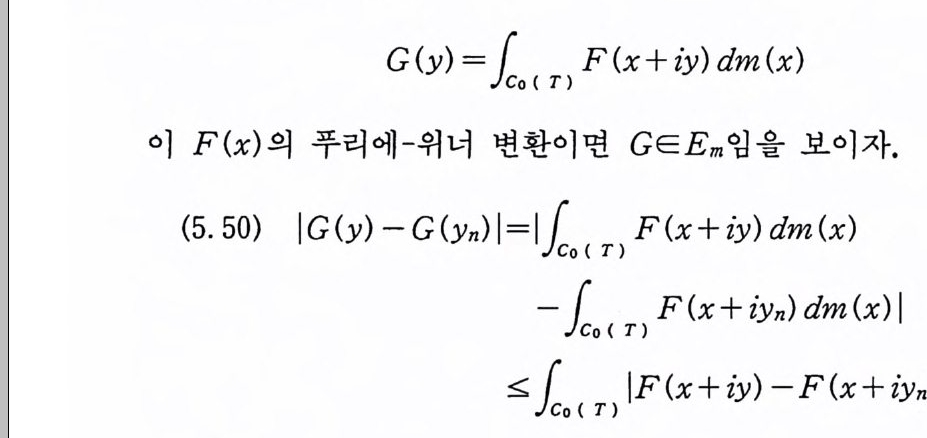

G(y) =fcC.o (< Tr> ) F(x+ iy) dm(x)

G(y) =fcC.o (< Tr> ) F(x+ iy) dm(x)

각각의 xEK 에 대해서, y군] y로 평균수령하면, 정의 5. 5 의

각각의 xEK 에 대해서, y군] y로 평균수령하면, 정의 5. 5 의

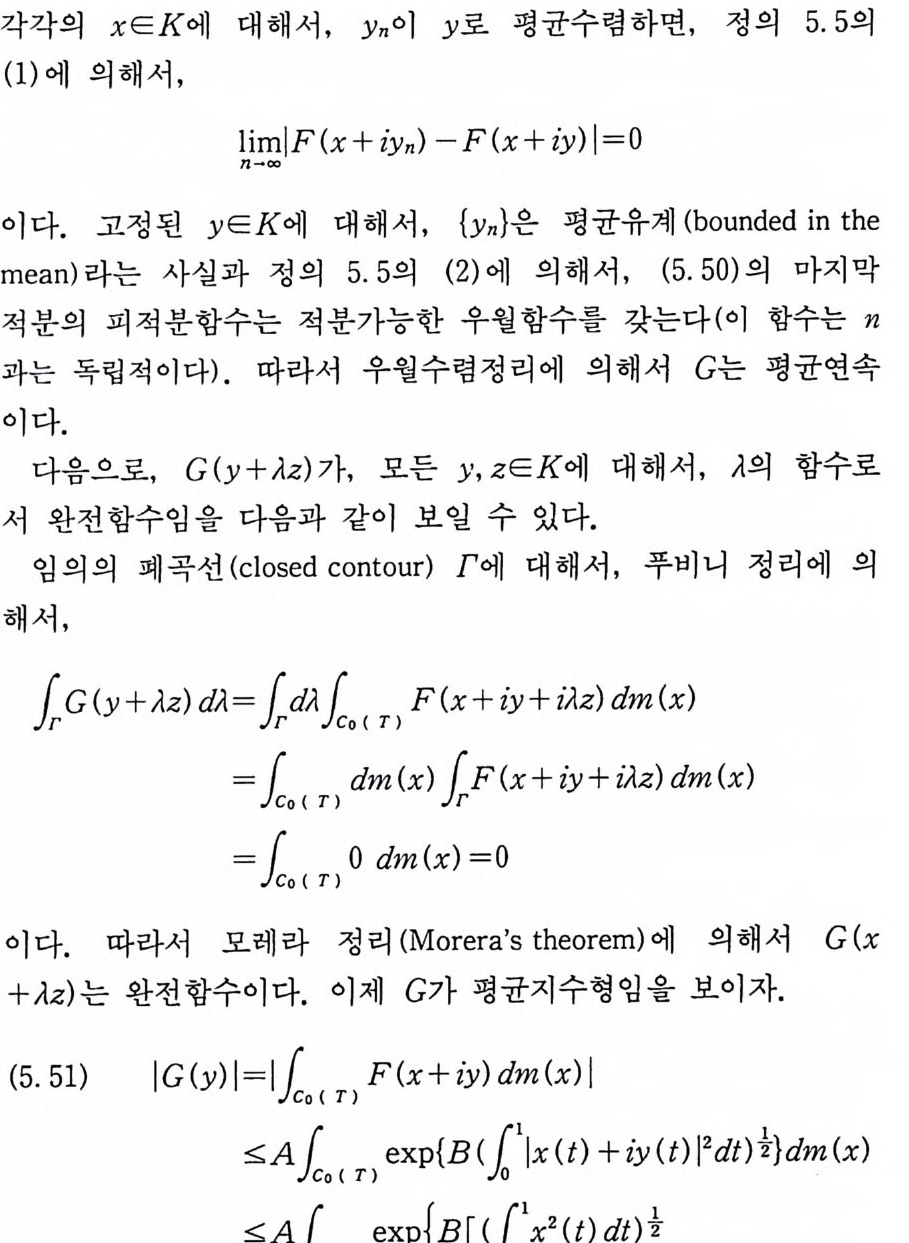

+ (i넛(t) dt )성 ]}dm(x)

+ (i넛(t) dt )성 ]}dm(x)

여기서 A 와 B 는 Em 의 정의에서 주어진 상수이고 A* 는 (5. 52) 에서 주어전 상수이다.

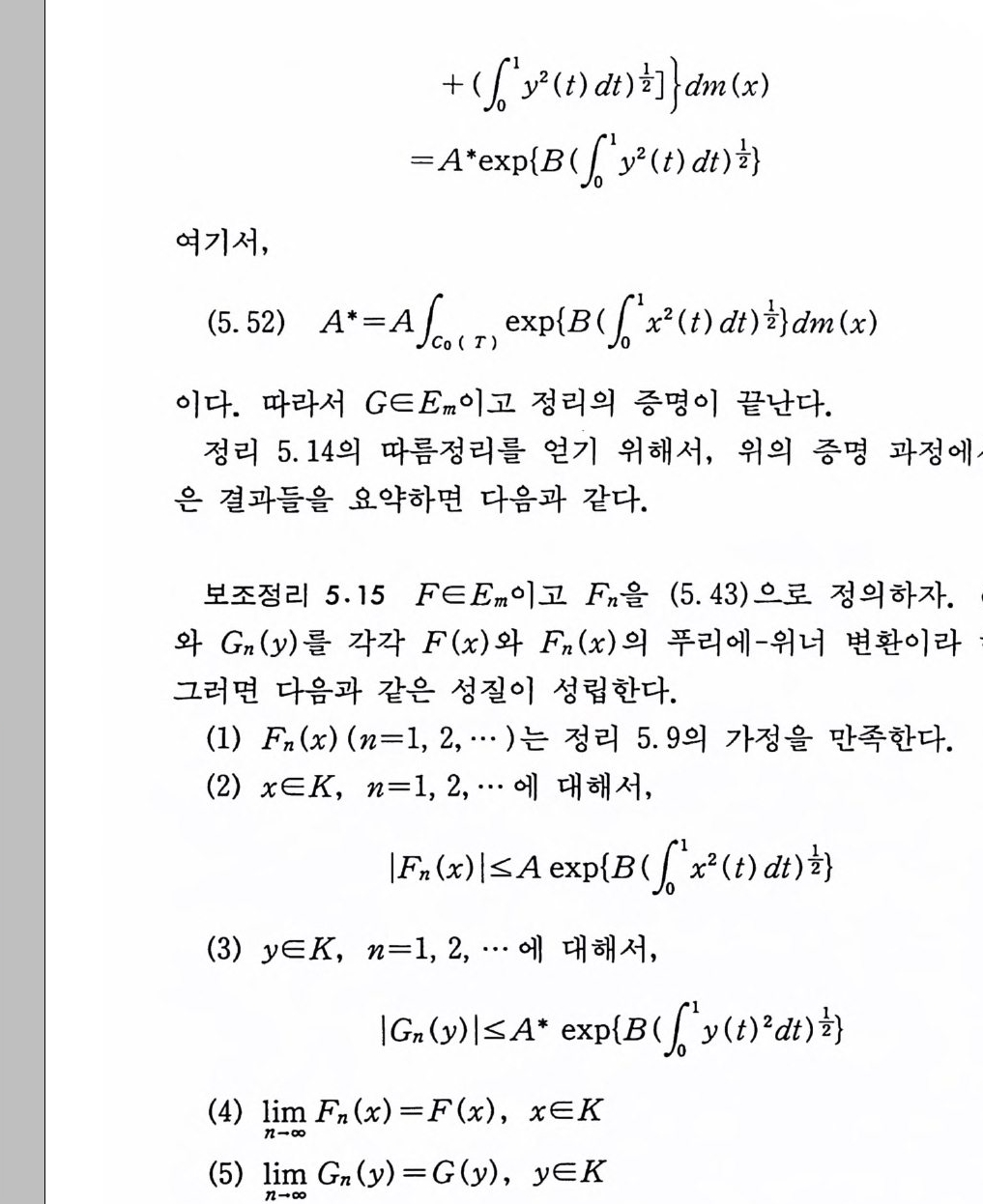

증명 (1) 은 (5. 46) 으로부터, (2) 는 (5. 47) 로부터 얻는다. (3) 은 (5. 51) 에 서 주어 진 방법 으로부터 얻는다. (식 (5. 51) 에 의 하면, (2) 를 만족하는 Em 의 함수들의 푸리에-위너 변환은 (3) 을 만족한 다. ) (4) 는 식 (5. 49) 다음에 기술한 내용에서 증명되었다• (4) 와 (5. 39), 그리고 G 와 Gn 은 각각 F 와 Fn 의 푸리에-위너 변환 이라는 사실로부터 (5) 를 얻는다.

따름정리 5.16 (1) F(x) EEm 이고, G( y)가 F(x) 의 푸리에

따름정리 5.16 (1) F(x) EEm 이고, G( y)가 F(x) 의 푸리에

을 얻는다. 이제 보조정리 5.15 의 (2), (3), (4), (5) 와 우월수령정 리를 사용하면 (5. 53) 을 얻는다. 여기서, (5. 48) 의 우변적분의 피적분함수

exp { B (「。 x 2 (t) dt) ½ }

exp { B (「。 x 2 (t) dt) ½ }

이 모든 실수 B 에 대해서 위너 적분가능하다는 사실을 사용했 다. (2) 따름정리 5 . 15 와 정리 5.11 을 사용해서 (1) 과 같은 방법으 로 증명한다. 푸리에-위너 번환의 접합 (Convolu ti on) 이제 푸리에-위너 변환의 접합 (convolu ti on) 을 정의하고 이에 관한 성질을 조사해 본다.

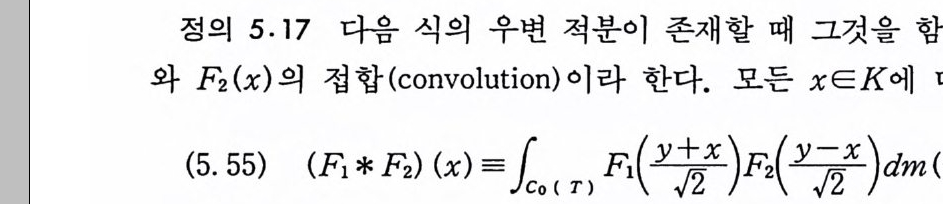

정의 5.17 다음 식의 우변 적분이 존재할 때 그것울 함수 F1(x)

정의 5.17 다음 식의 우변 적분이 존재할 때 그것울 함수 F1(x)

먼저, 접합에 관한 정리를 소개하기 전에 지수형의 완전함수 (enti re fun cti on of exp o nent ial type ) 에 대 한 몇 가지 성 질을 알아 보자.

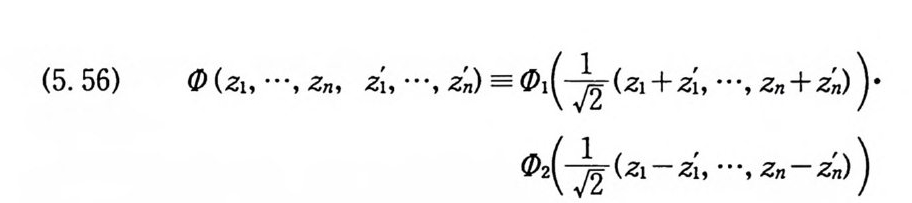

주 5•18 (/)1(z1,… , Zn), (/)2(z1, … ,Zn) 이 지수형의 완전함수이 면

(5. 56) qJ (z1, …, Zn, z;, …, 라) = qJ1 (-¼(z1 +z;, …, Zn 표) )•

(5. 56) qJ (z1, …, Zn, z;, …, 라) = qJ1 (-¼(z1 +z;, …, Zn 표) )•

의 우변의 두 함수 q} I 과 02 는 따라서 0 도 (최, …, z~) 을 고정 했 을 때 (zI, … ,Zn) 의 함수로서 지수형의 완전함수이다 .(z1, … ,Zn) 을 고정했을 때도 같은 성질을 갖는다.

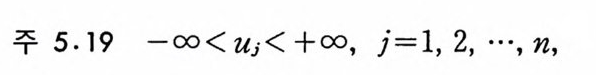

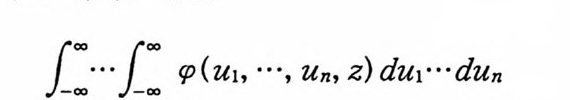

주 5.19 -oo< uj < +oo, j= I, 2, …, n,

주 5.19 -oo< uj < +oo, j= I, 2, …, n,

zED(D 는 복소평면의 한 영역)일 때, rp (u1, … ,Un,Z) 가 연속이 고, (u1, …, Un) 을 고정했을 때, z 의 함수로서 D 에서 해석적 (analyt ic) 이 라고 하자. 만일

1: ... 1: rp( u1, …, Un, z) du1'''dun

1: ... 1: rp( u1, …, Un, z) du1'''dun

이 D 에 서 평 등수령 (unif or m converge n ce) 하면 이 적 분은 D 에 서 해석적이다. 주 s.20

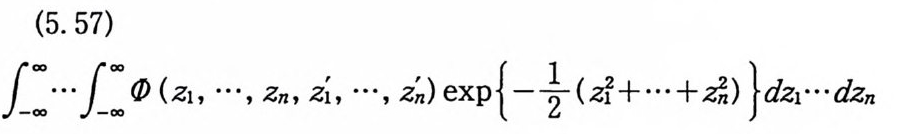

(5. 57)

(5. 57)

은 (z;, …,김의 함수로서 지수형의 완전함수이다.

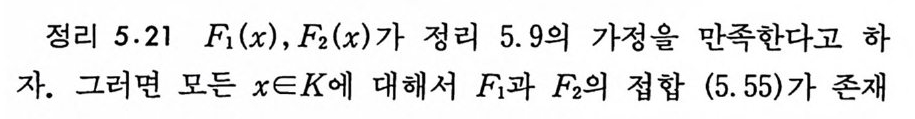

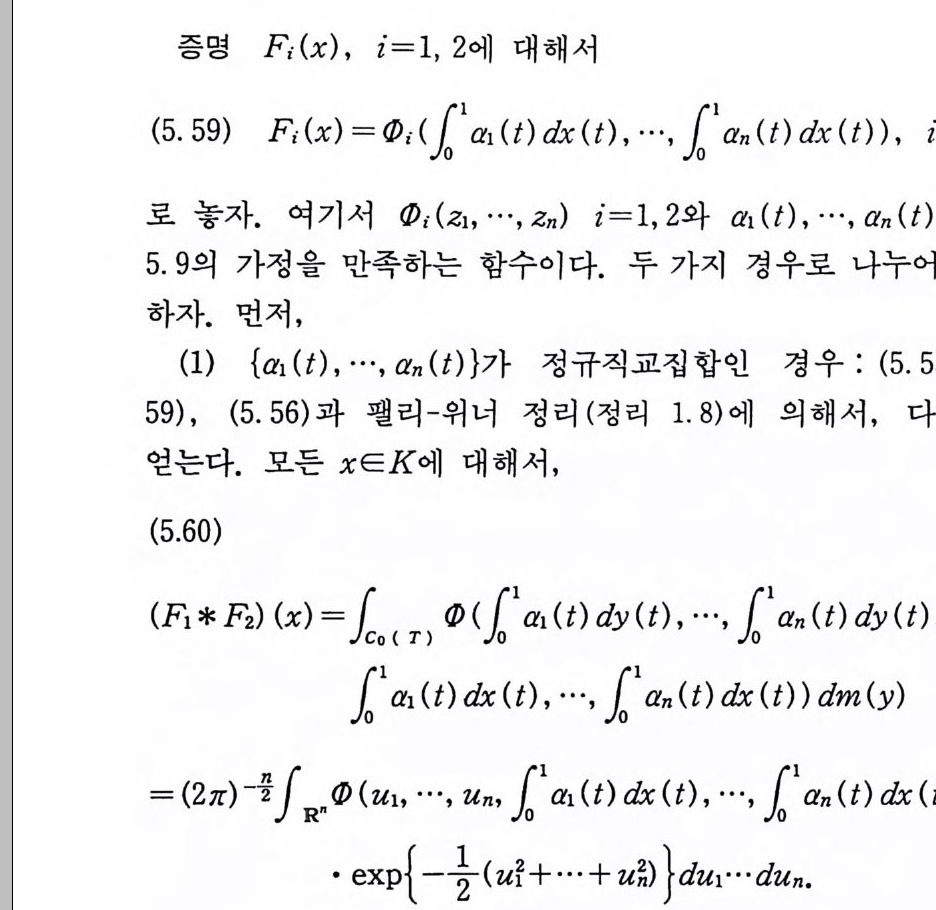

정리 5.21 F1(x),F2(x) 가 정리 5.9 의 가정을 만족한다고 하

정리 5.21 F1(x),F2(x) 가 정리 5.9 의 가정을 만족한다고 하

한다. 또한, (F1*F2) (x) 의 푸리에-위너 변환 G1 * 2(z) 가 존재하

한다. 또한, (F1*F2) (x) 의 푸리에-위너 변환 G1 * 2(z) 가 존재하

이다. 여기서 G1, Gi는 각각 R 과 F2 의 푸리에_위너 변환이다.

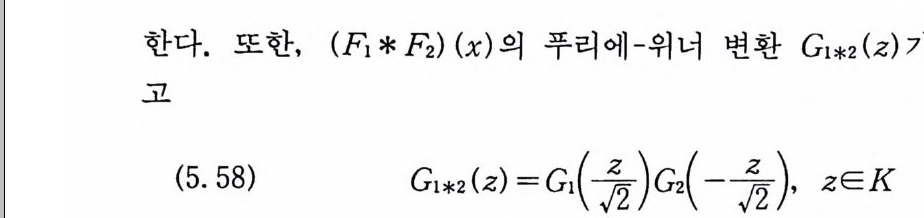

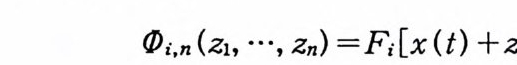

증명 F;(x), i= l, 2 에 대해서

증명 F;(x), i= l, 2 에 대해서

여기서, O 는 (5.56) 에서 주어전 지수형의 완전함수 (z;, … ,z~ 이 고정되고, Z1 , ·••, Zn 의 함수로서) 이므로 (5. 60) 의 마지막 적분은 존

재한다. 따라서 모든 x 든 K 에 대해서 (F,*F2) (x) 의 존재성이

재한다. 따라서 모든 x 든 K 에 대해서 (F,*F2) (x) 의 존재성이

·ex p{-杯 d+ vr+ …+ u 計 짜) }dudv.

·ex p{-杯 d+ vr+ …+ u 計 짜) }dudv.

(5. 62) lim F;, n (x)=F;(x) : i= l, 2.

(5. 62) lim F;, n (x)=F;(x) : i= l, 2.

(5. 66) l lJ ?kl2 구나 makx {IZII, …, I-Z p |-})2 구업 #- k2p= l |zk|2-c

(5. 66) l lJ ?kl2 구나 makx {IZII, …, I-Z p |-})2 구업 #- k2p= l |zk|2-c

이므로, (5. 55), (5.1), (5. 62) 와 우월수령정리에 의해서, 모든

zEK 에 대해서,

zEK 에 대해서,

이다. (5. 65) 의 양변에 n- ➔ OO 일 때의 극한을 취하면, (5. 69), (5. 70), (5. 72) 에 의해서 정리가 증명된다. 다음 정리는 Em 에 속하는 함수에 대해서도 정리 5.21 의 결과 가 성립함을 말해 준다.

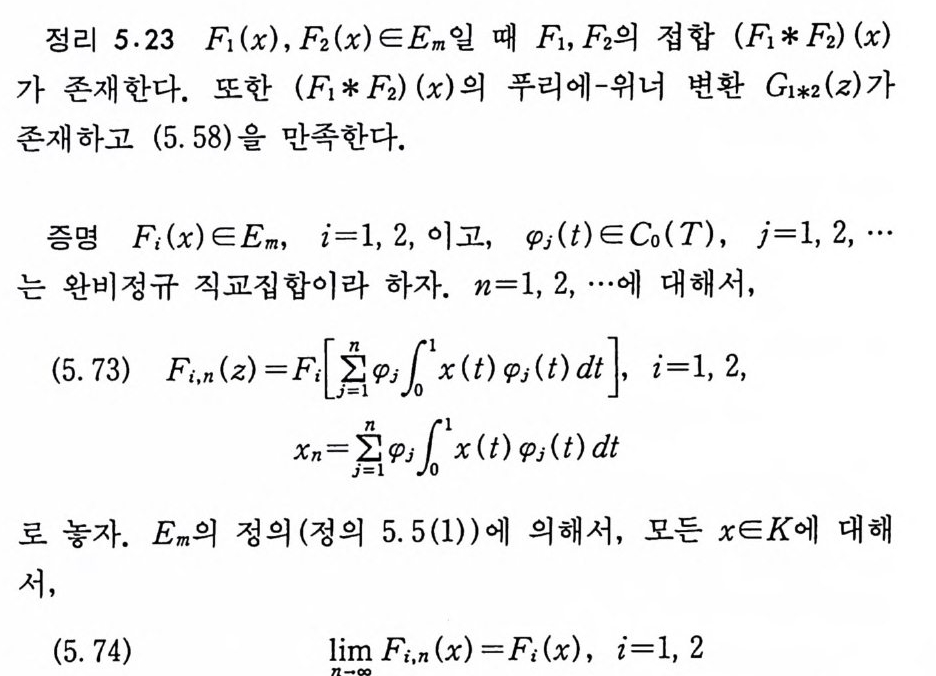

정리 5- 23 F1 (x) , F2(x) EEm 일 때 F1, F2 의 접합 (Fi * F2) (x)

정리 5- 23 F1 (x) , F2(x) EEm 일 때 F1, F2 의 접합 (Fi * F2) (x)

이고, R , n(X) 는 보조정리 5. 22 의 조건(1)을 만족한다. n=l, 2, …에 대해서,

(5. 75)

(5. 75)

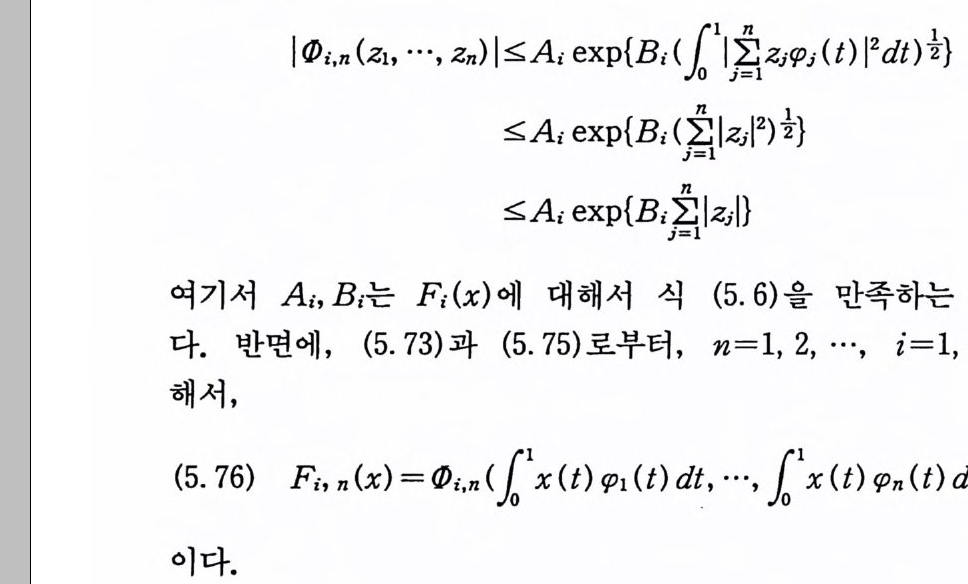

로 정의하자. (J)i ,n 이 지수형의 완전함수임을 보이기 위해서,

n

n

로 놓자. (5. 75) 로부터

(/)i,n (z1, …, %) =F;[X (t) +Z;y (t) ]

(/)i,n (z1, …, %) =F;[X (t) +Z;y (t) ]

이고 Em 의 정의 (정의 5. 5(3) )에 의해서, (/)i ,n 은 변수 Zj 의 함수 로서 완전함수이다. 하르톡스 (Har t o g s) 의 정규화 정리 (reg ula rit y th eorem) 에 의해서, i ,n 은 (z1, …, %)의 함수로서 완전함수이 다. (5. 75) 와 Em 의 정의 (정의 5. 5(2)) 에 의해서

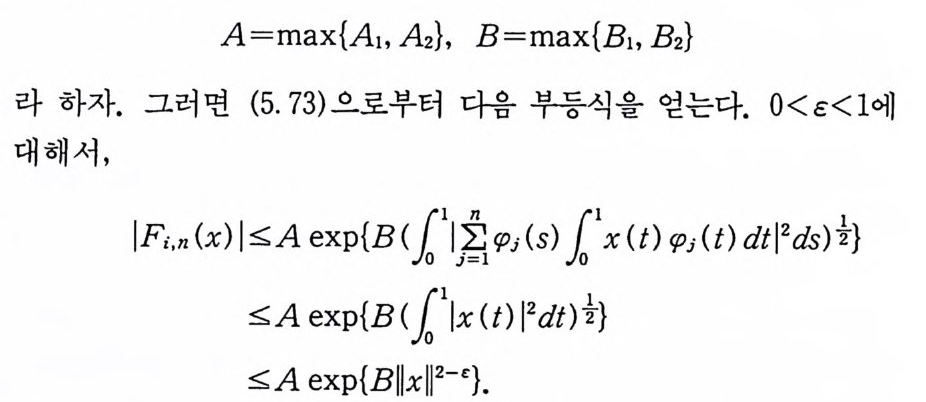

I(/)i,n (z1, …, %) 回 eX p {BZ · ( f l|$ 碩j(t) l2dt )까

I(/)i,n (z1, …, %) 回 eX p {BZ · ( f l|$ 碩j(t) l2dt )까

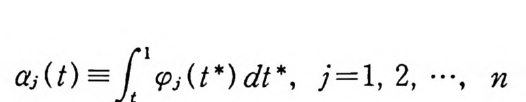

aj( t> =J1r p j(t*) dt* , j= l, 2, …, n

aj( t> =J1r p j(t*) dt* , j= l, 2, …, n

로 놓으면, 부분적분법에 의해서,

11 x (t} rpj (t) dt =l1aj ( t) dx (t)

11 x (t} rpj (t) dt =l1aj ( t) dx (t)

이제, F;,n(X) 가 정리 5. 9 의 조건을 만족하므로, F; ,n(X) 의 푸리 에 - 위너 변환이 존재한다. 또한 정리 5. 21 에 의해서, 접합 F1,n * F2,n (X ) 이 존재 하고 (5. 63) 을 만족한다. 따라서 보조정 리 5. 22 의 조건 (2) 가 만족된다. A.-, B, 가 F, (x) 에 대 해 서 식 (5.6) 을 만족하는 상수일 때 ,

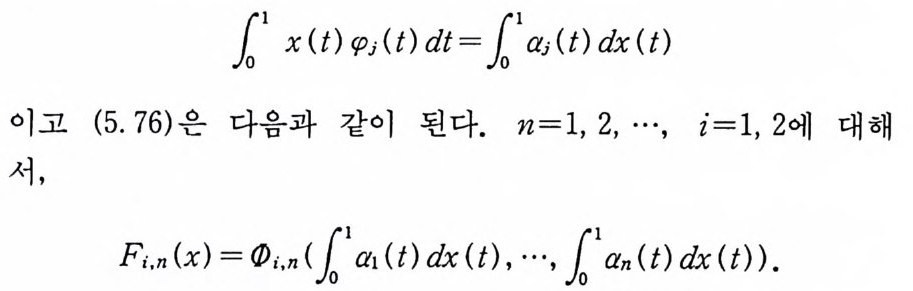

A=max{Ai, A 사, B=max{Bi, B2}

A=max{Ai, A 사, B=max{Bi, B2}

따라서, 보조정리 5.22 의 조건 (3) 이 만족되고 아 보조정리에 의해서 정리가 증명된다.

L2- 함수의 푸리에-위너 번환

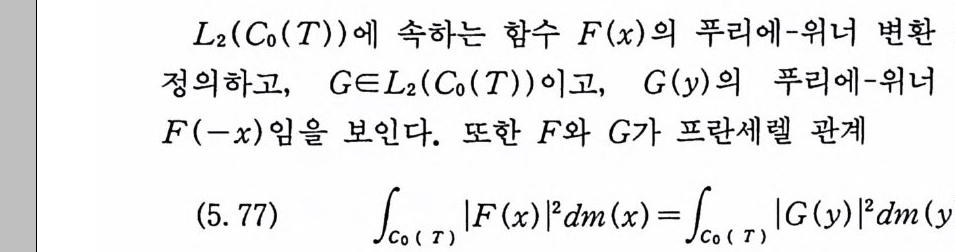

L2(Co(T)) 에 속하는 함수 F(x) 의 푸리에-위너 변환 G( y)를

L2(Co(T)) 에 속하는 함수 F(x) 의 푸리에-위너 변환 G( y)를

를 만족하는 것을 증명한다. (5. 53) 의 프란세렐 관계보다는 (5. 77) 의 관계를 얻기 위해서 정의 5.1 을 수정해서 푸리에-위너 변환을 다음과 같이 정의한다.

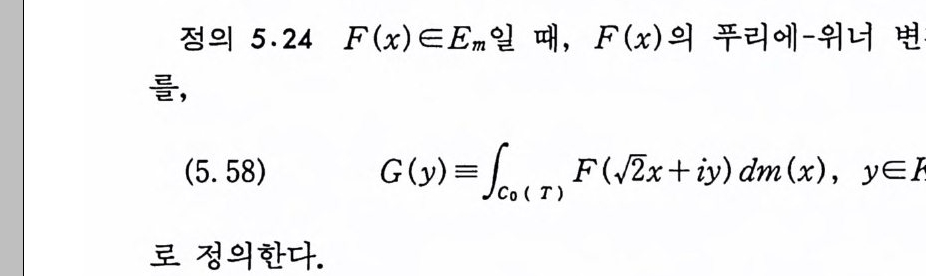

정의 5.24 F(x)EEm 일 때, F(x) 의 푸리에-위너 변환 G(y)

정의 5.24 F(x)EEm 일 때, F(x) 의 푸리에-위너 변환 G(y)

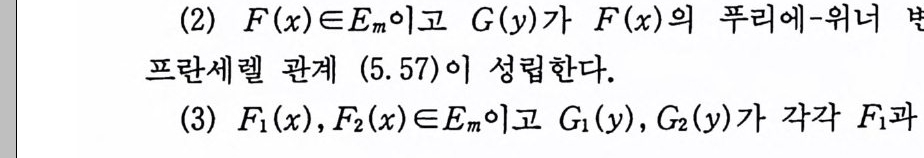

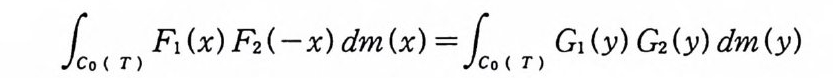

정의 5. 24 에 의하면, 정리 5.14, 따름정리 5.16 은 다음과 같이 된다. 정리 s.25 (1) Em 에 속하는 함수 F(x) 의 푸리에-위너 변환 G( y)는 존재하고, G( y)도 Em 에 속한다. 또한 G( y)의 푸리에 위너-변환은 F(-x) 이다.

(2) F(x)EEm 이고 G( y)가 F(x) 의 푸리에-위너 변환이면,

(2) F(x)EEm 이고 G( y)가 F(x) 의 푸리에-위너 변환이면,

리에-위너 변환이면, 파시발 관계

10 < T> F1 (x) F2(-x) dm (x) =10 < r> G1 (y) Gi(y) dm(y)

10 < T> F1 (x) F2(-x) dm (x) =10 < r> G1 (y) Gi(y) dm(y)

가 성립한다. L2- 함수의 푸리에 - 위너 변환을 다음과 같이 정의한다.

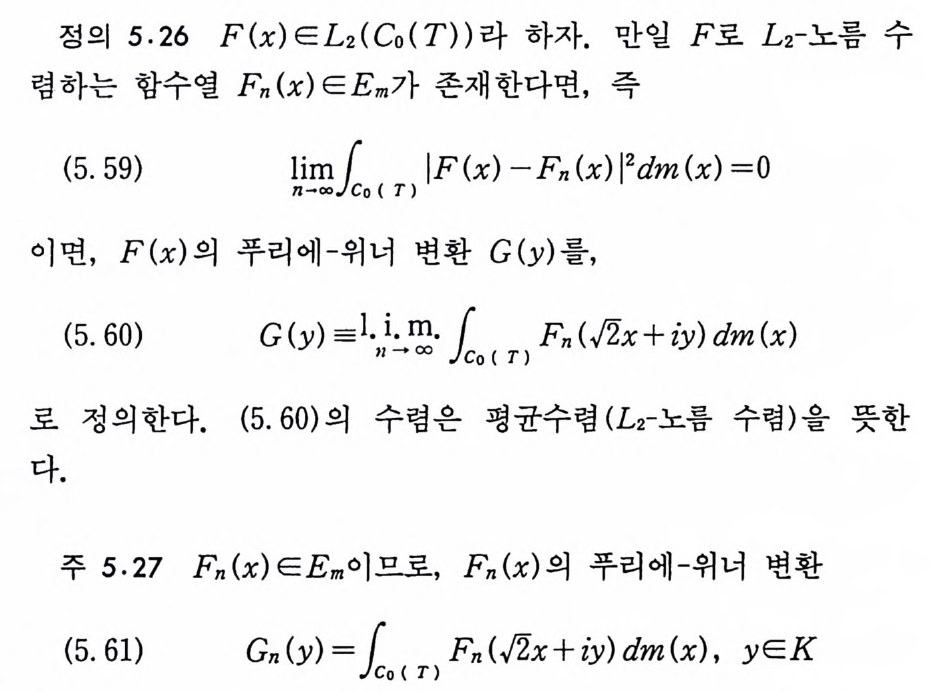

정의 5.26 F(x)EL2(C 。 (T) )라 하자. 만일 F 로 L2- 노름 수

정의 5.26 F(x)EL2(C 。 (T) )라 하자. 만일 F 로 L2- 노름 수

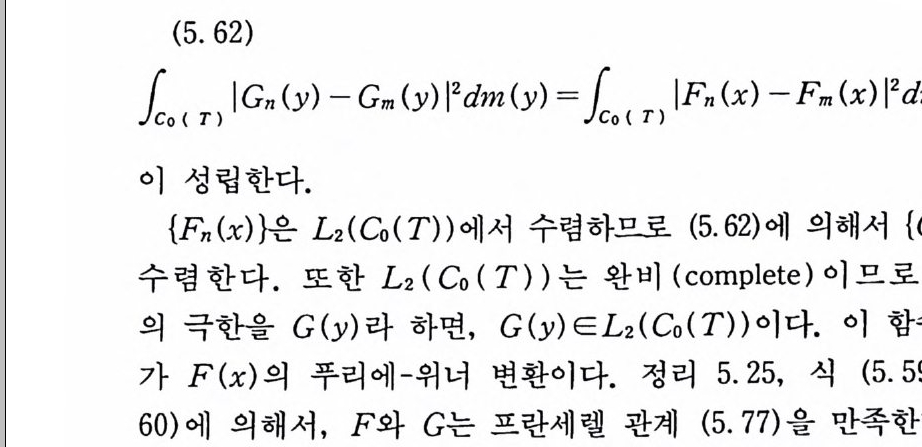

가 존재한다. 따라서, G( y)는 Gn(Y) 들의 L2(Co(T) )에서의 평 균극한 (lim i t in the mean) 이 다. (5. 60) 이 잘 정 의 (well defi ne ) 되 는 것은 정리 5. 30 에서 보일 것이다. 주 5,28 (5. 77) 의 프란세렐 관계에 의해서,

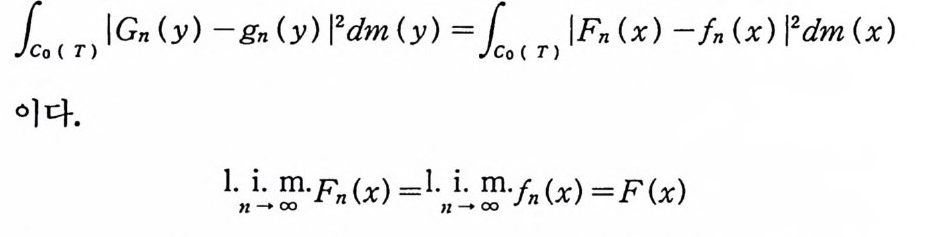

io( (5 .T 6) 2| G) n (y) —요 (y) J2 dm (y) = 1C0o <( TT)l IFn (x) -F m (x) J2 dm (x)

io( (5 .T 6) 2| G) n (y) —요 (y) J2 dm (y) = 1C0o <( TT)l IFn (x) -F m (x) J2 dm (x)

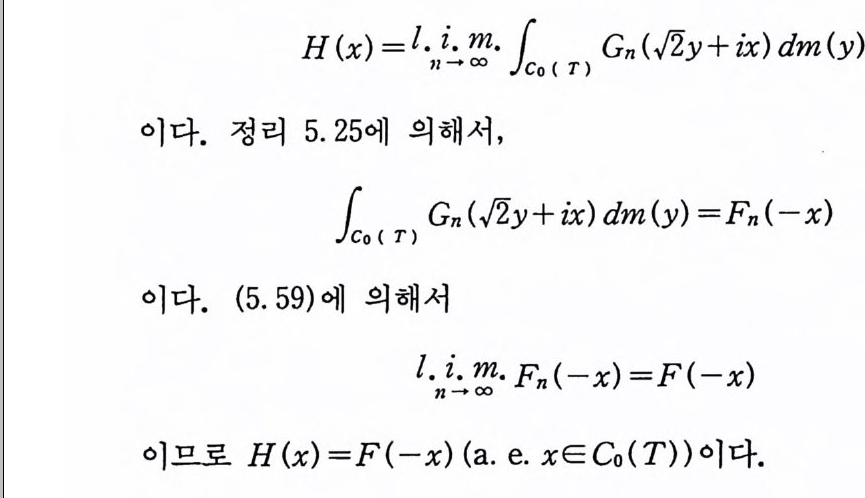

주 5-29 G( y)의 푸리에-위너 변환이 F( ― x) 임은 다음과 갇 이 보일 수 있다. (5.61) 에서 정의된 Gn(Y) 는 G( y)로 평균수령하므로, 정의 5. 26 에 의해서, G( y)의 푸리에-위너 변환 H(x) 는,

H(x) =l. i.:..뿡 10( T) 요(/l,y+ix )dm( y)

H(x) =l. i.:..뿡 10( T) 요(/l,y+ix )dm( y)

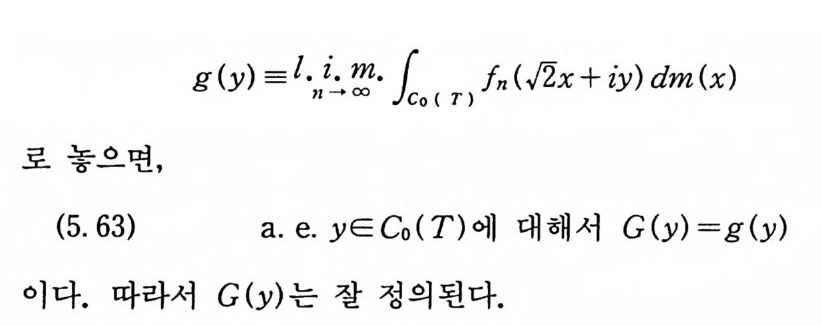

정리 5-30 (5. 60) 의 G( y)는 Fn(X) 의는 독립적이다. 죽 Fn(X) 와 fn (X) 가 Em 에 속하고 F(x) 로 L2- 수령하는 수열이라 하고,

g (y) = !.남· lo ( T) In ( /2.x + iy) dm (x)

g (y) = !.남· lo ( T) In ( /2.x + iy) dm (x)

증명 Gn(Y) 가 (5. 61) 로 정의되고, gn (Y) 를

(5. 64) gn (y) =10 ( T ) fn( J2x + iy) dm (x)

(5. 64) gn (y) =10 ( T ) fn( J2x + iy) dm (x)

로 정의하자. 그러면 프란세렐 관계에 의해서, (5. 65)

10 < T) IGn (y) -gn ( y) l2dm (y) =lo < T) IFn (x) -fn (x ) l2dm (x)

10 < T) IGn (y) -gn ( y) l2dm (y) =lo < T) IFn (x) -fn (x ) l2dm (x)

이므로 (5. 65) 의 우변의 극한 (n-+ oo 일 때)은 0 이다. 따라서 좌 변의 극한도 0 이다. 그런데,

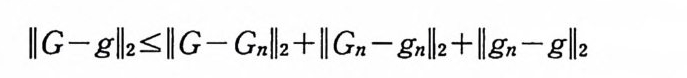

IIG ―g l| 조 IIG 一 Gnll2+IIGn- gn ll2+ll g n- g ll2

IIG ―g l| 조 IIG 一 Gnll2+IIGn- gn ll2+ll g n- g ll2

이므로 (5. 63) 이 성립한다. 이 제 , 푸리 에 -에 르미트 (Fourie r -Herim t e) 급수를 사용해 서 Em 이 L2(Co(T)) 에서 조밀 (dense) 하고, 따라서 L2(Co(T) )의 모든 함수들의 푸리에-위너 변환이 존재하고, 그것이 L2(Co(T)) 에 속함을보이려고 한다.

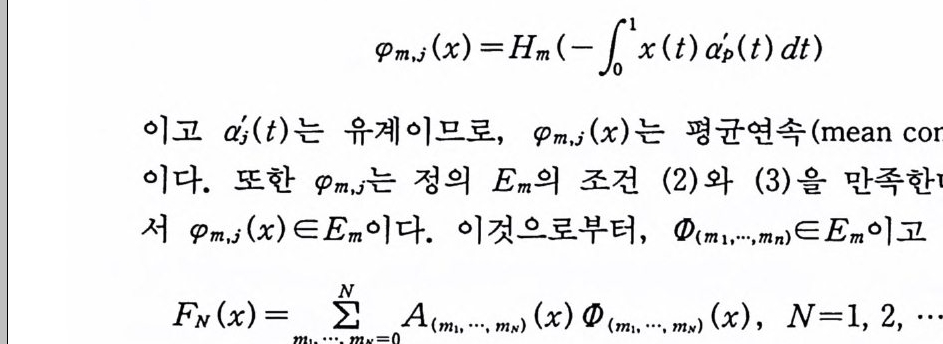

{a i(t)}가 L2(T) 에서 완비정규 직교집합이고 aj( l) =0, a;(t) 이 존재하고 유계변동이라 하자. n 차 에르미트 함수들의 집합 {qJ (m1, ·· ,mn)} 은 L2(Co(T)) 에서 완 비정규 직교집합이므로(정리 4. 25), 임의의 함수 F(x) EL2(C 。 (T) )는 푸리에-에르미트 급수 (4. 42) 의 평균수령 (L2- 노름 수령) 의 극한이다. 이제, n 차 에르미트 함수들이 Em 에 속하는 것을 보이면 Em 은 L2(Co(T)) 에서 조밀하다.

'Pm ,i ( x) =Hm (-11x (t) 야(t) dt )

'Pm ,i ( x) =Hm (-11x (t) 야(t) dt )

도 Em 에 속한다. 따라서 Em 은 L2(Co(T)) 에서 조밀하다. 위의 결과를 다음 정리로 기술한다.

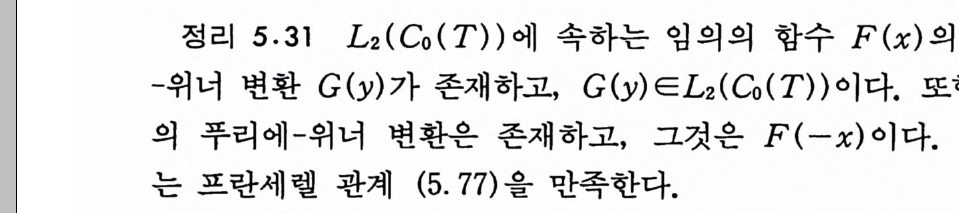

정리 5-31 L2(C 。 (T) )에 속하는 임의의 함수 F(x) 의 푸리에

정리 5-31 L2(C 。 (T) )에 속하는 임의의 함수 F(x) 의 푸리에

6 위너 적분의 부등식과 극한정리

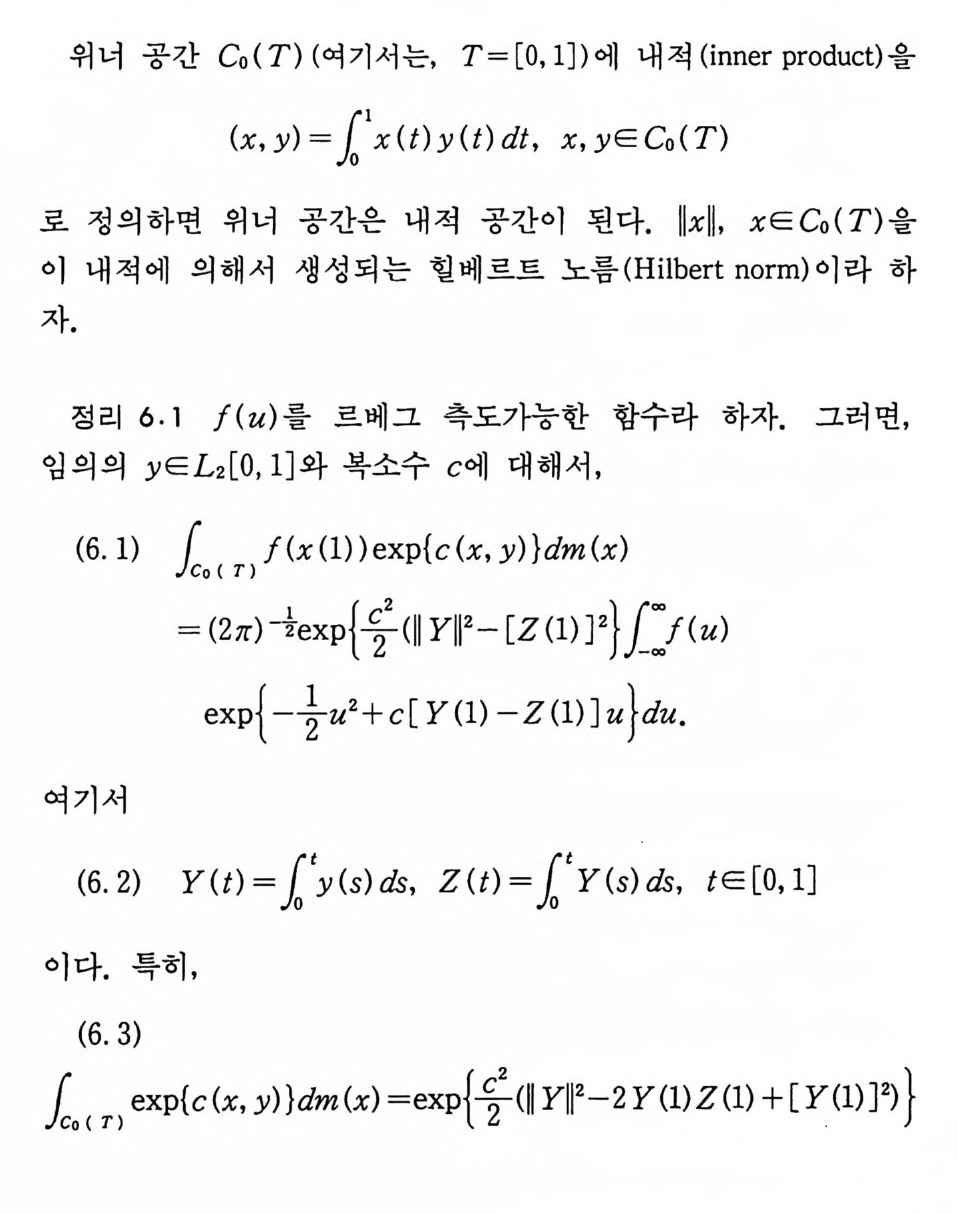

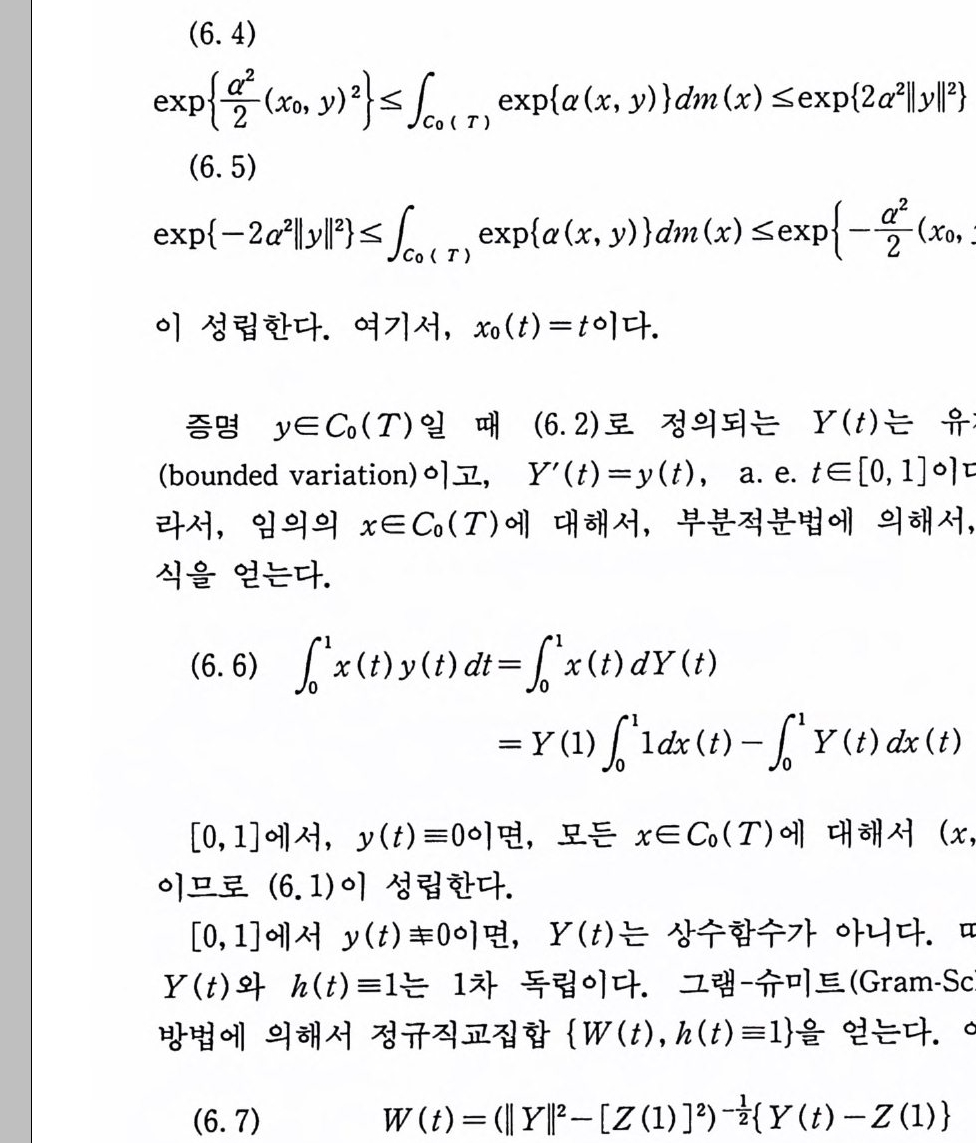

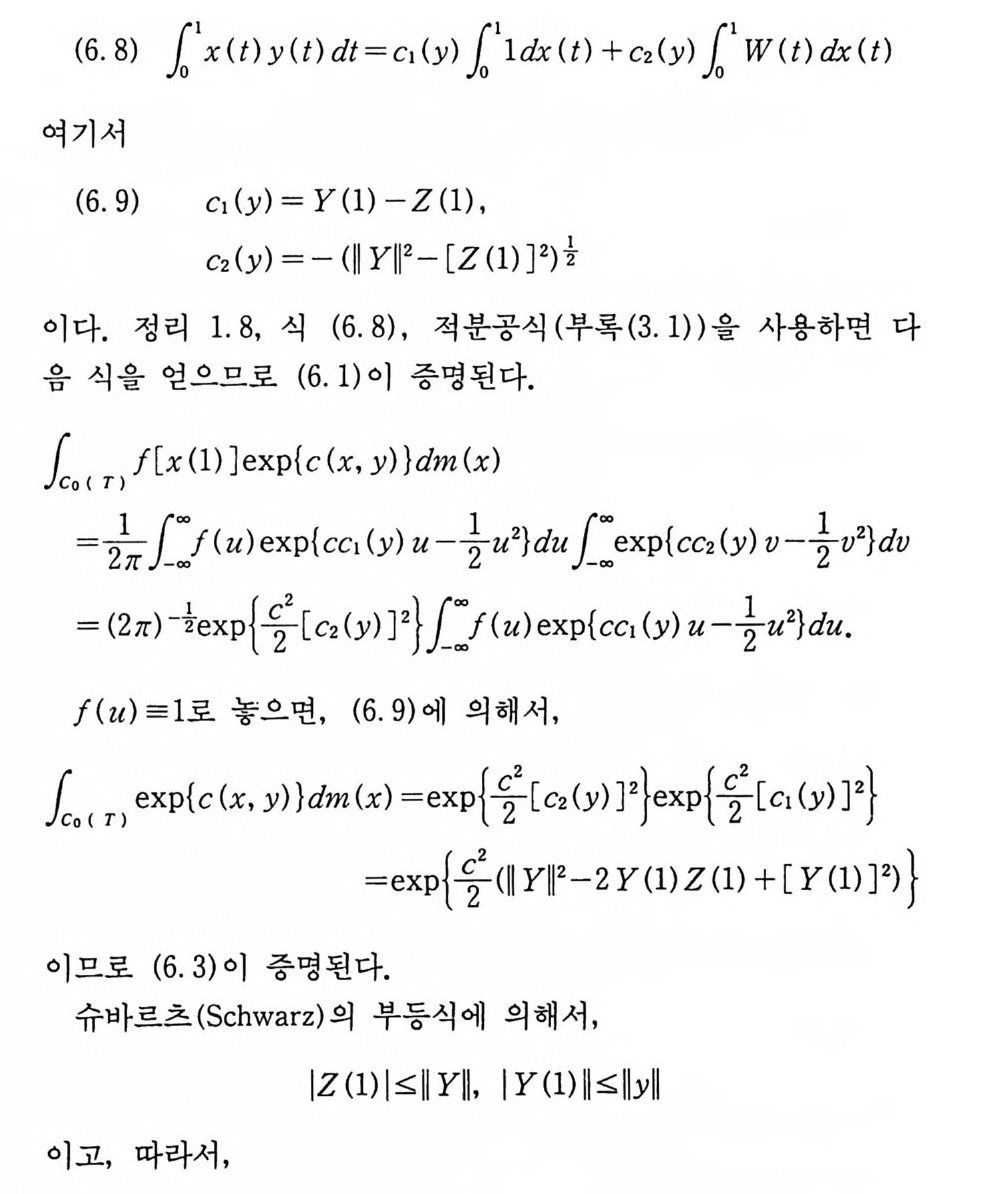

위너 공간 Co(T) (여기서는, T= 〔 0,1]) 에 내적(i nnerp roduc t)을

위너 공간 Co(T) (여기서는, T= 〔 0,1]) 에 내적(i nnerp roduc t)을

또한, 임의의 실수 a 에 대해서

(6. 4)

(6. 4)

이다. (6. 7) 을 Y( t)에 대해서 풀고 (6. 6) 의 결과를 적용하면 다음 식을 얻는다.

(6. 8) £1x( t) y (t) dt =c, (y) £11dx (t) + c2(y ) £1 W (t) dx (t)

(6. 8) £1x( t) y (t) dt =c, (y) £11dx (t) + c2(y ) £1 W (t) dx (t)

(6. 10) {Z (1) - y(1 ) }2~11 YII 드 2 Y(l) Z (l) + [ Y( 1) ]2

(6. 10) {Z (1) - y(1 ) }2~11 YII 드 2 Y(l) Z (l) + [ Y( 1) ]2

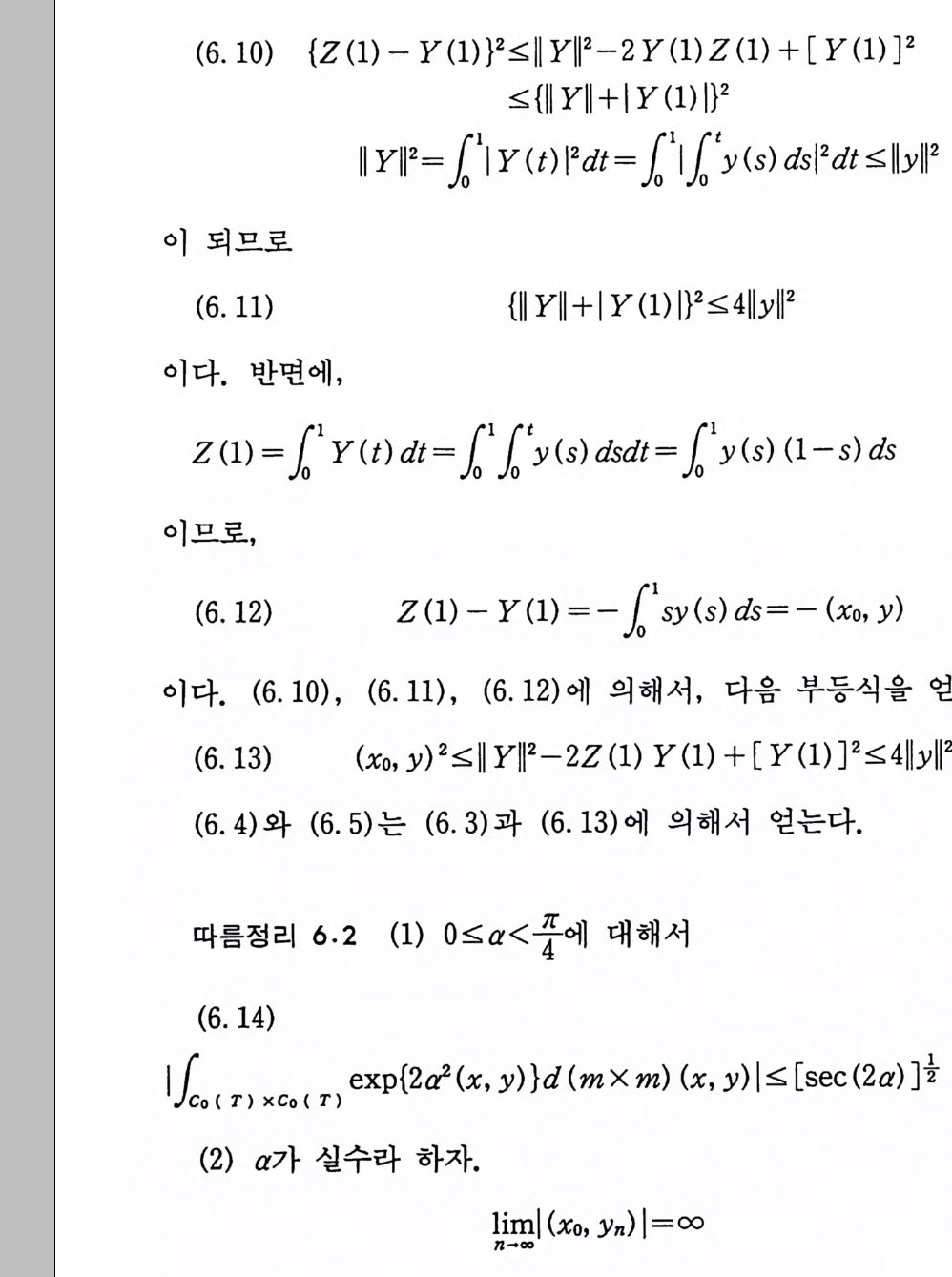

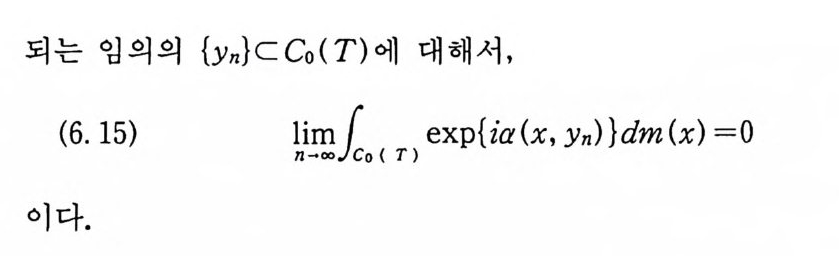

되는 임의의 {y n}CCo(T) 에 대해서,

되는 임의의 {y n}CCo(T) 에 대해서,

증명 (6) (1. 14) 는 푸비 니 (Fubin i ) 정 리 와 정 리 1. 12 를 사용해 서 식 (6. 4) 로부터 얻는다. (2) (6. 15) 는 식 (6. 5) 로부터 얻는다.

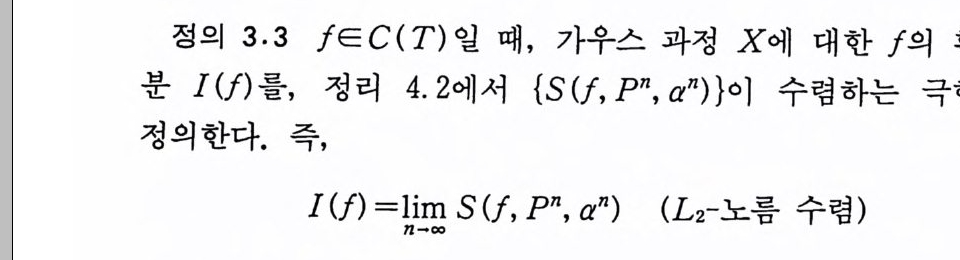

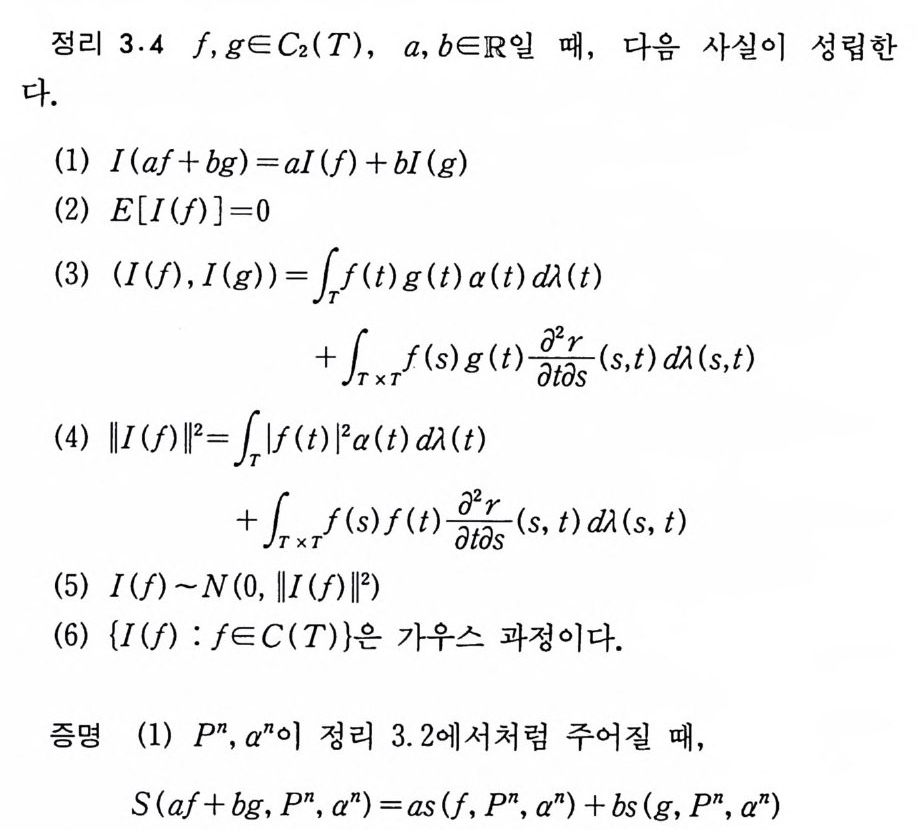

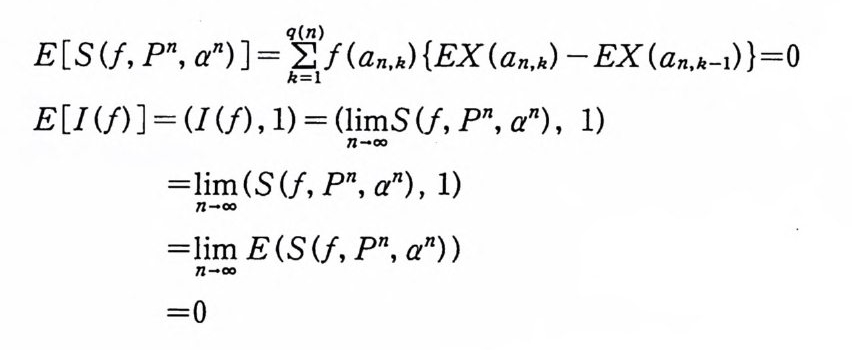

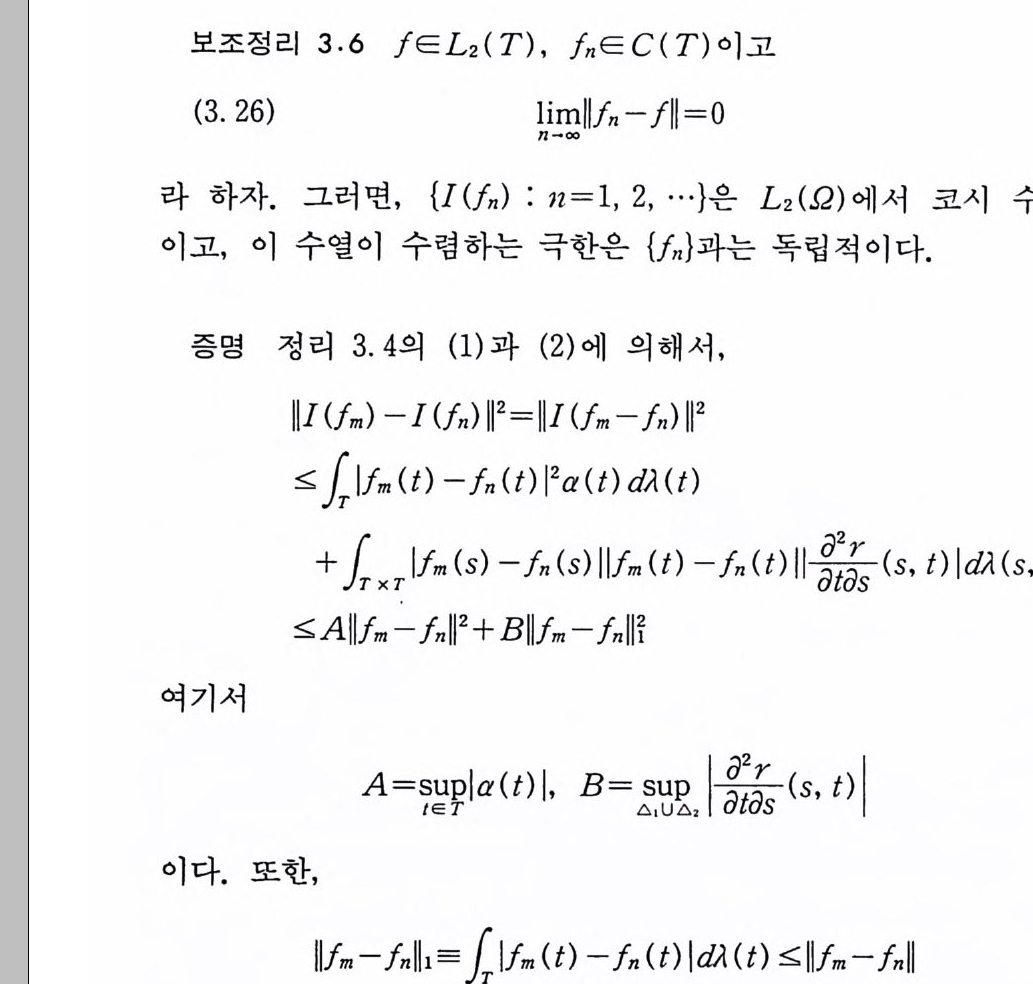

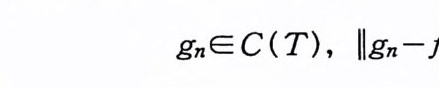

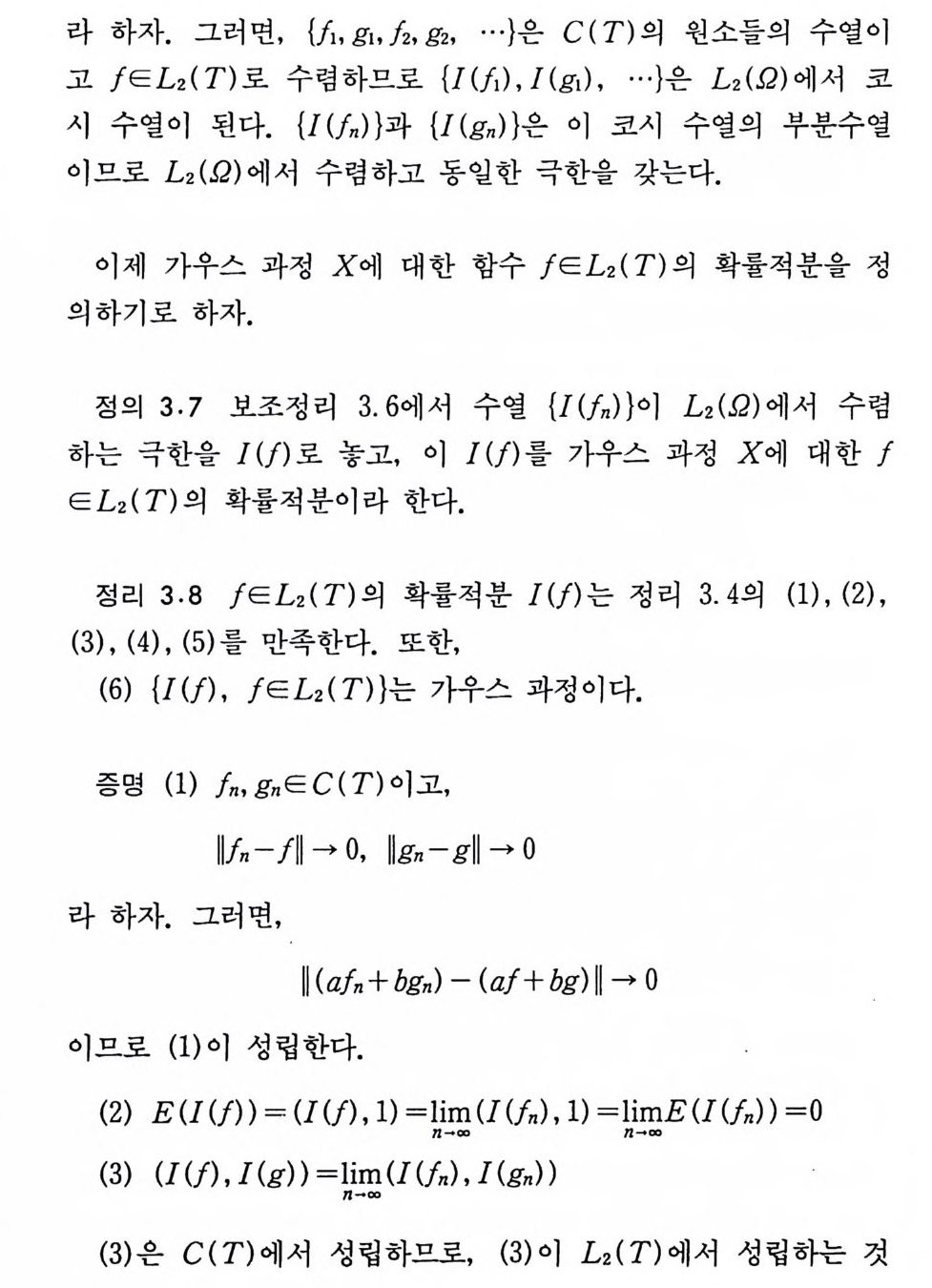

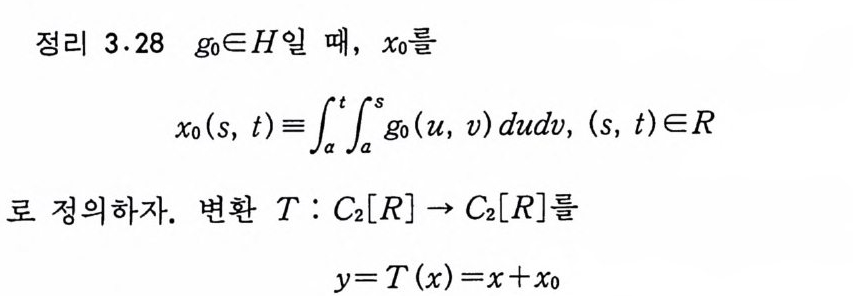

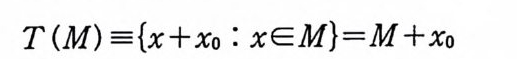

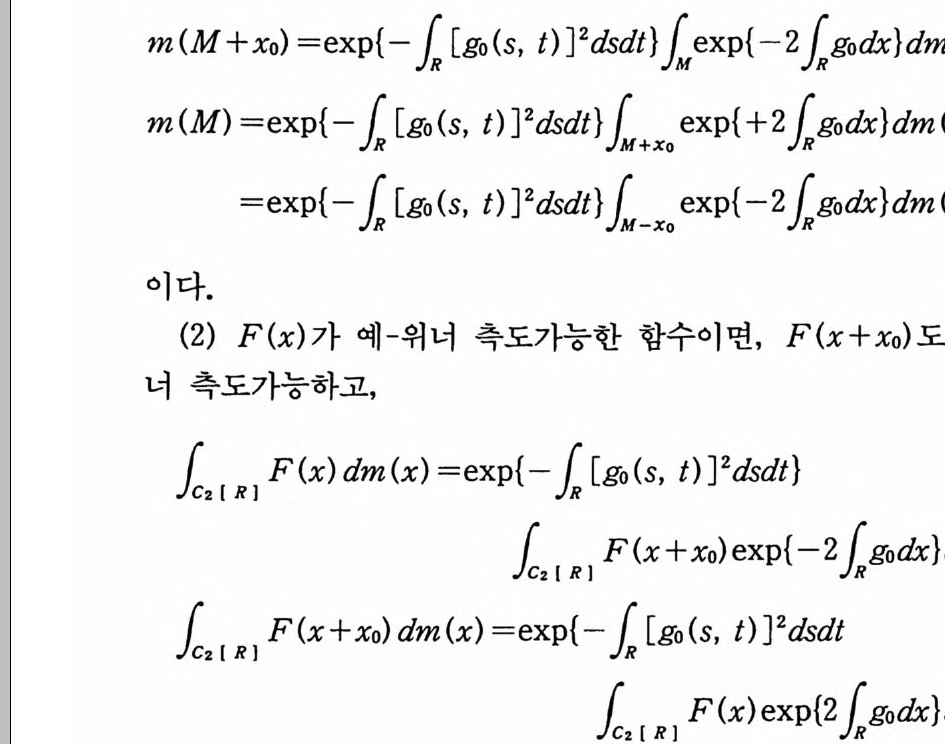

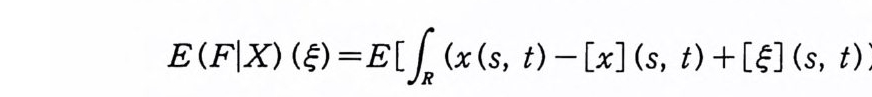

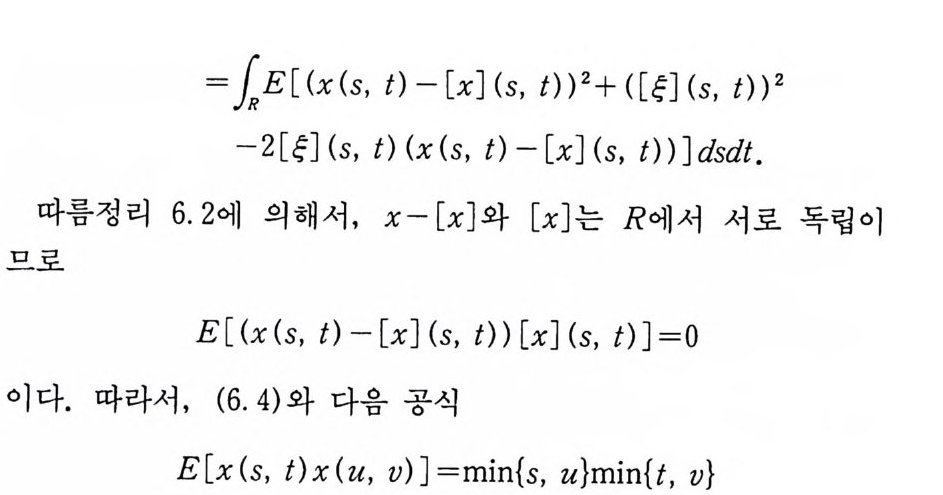

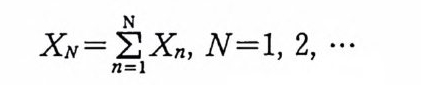

제 3 장 확률적분과 위너 조건적분

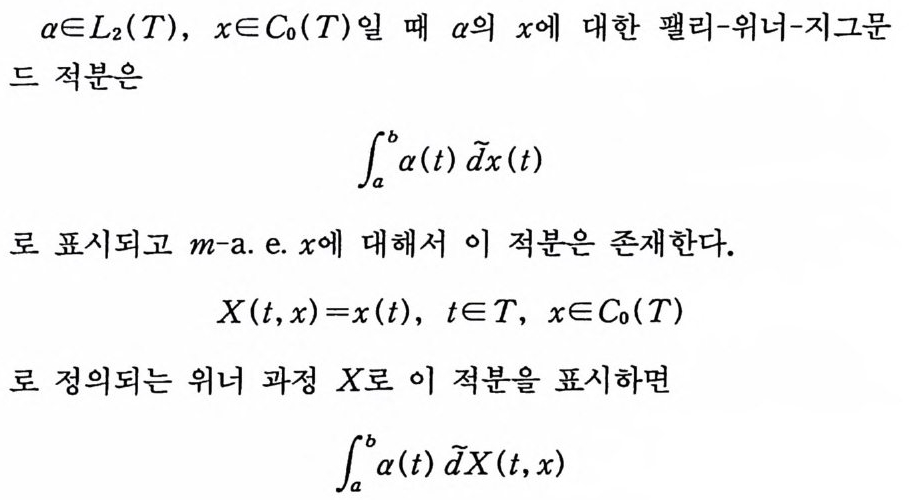

aEL2(T), xECo(T) 일 때 a 의 x 에 대한 팰리-위너-지그문

aEL2(T), xECo(T) 일 때 a 의 x 에 대한 팰리-위너-지그문

이다. 이 적분에서 위너 과정 X (t ,x) 를 브라운 운동 과정 B( t, w) 로 대치하면

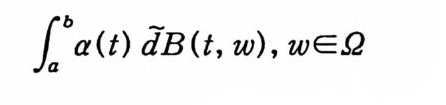

1ab a(t) dB(t, w), w 든요

1ab a(t) dB(t, w), w 든요

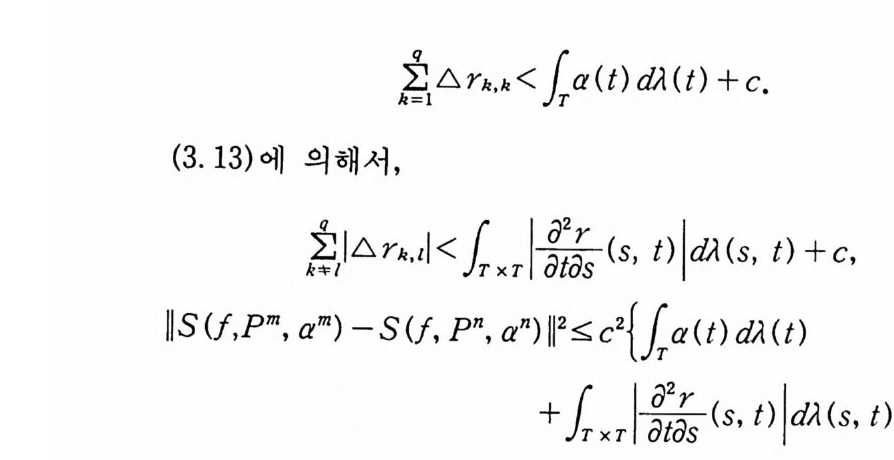

이 되고 이 적분을 확률적분이라 한다. 이 장에서는 브라운 운동과정에 대한 확률적분을 정의하고 이 것을 보다 일반적인 가우스 과정으로 확장한다. P. W. Z. 적분은 이 확률적분의 특별한 경우이다. 주어전 확률 벡터 X 에 대한 확 률변수 Y의 조건기대값울 정의하고, 이것을 이용해서 위너 조 건적분을 정의한다. 위너 조건적분에 대한 여러 가지 성질을 조 사하고, 칵-파인만 (Kac-Fe yn man) 공식을 유도한다. 또한 카메룬 -마틴 변환정리를 사용하여 위너 조건적분에 대한 변환정리를 증 명한다. 1 강한 극한정리 이 절에 서 는 레 비 (Lev y) 와 카메 룬-마틴 (Cameron-Marti n) 의 브 라운 운동과정에 대한 극한정리 (1 장 정리 4 . 1) 를 가우스 과정 (Gaussia n pro cess) 으로 확장한다. 이 확장된 정 리 (정 리 1. 4) 를 강 한 극한정 리 (str o ng lim i t the orem) 라 부론다.

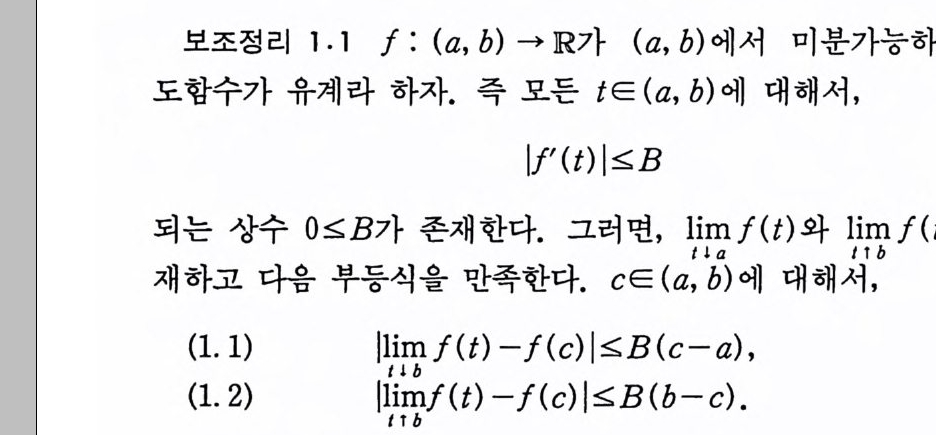

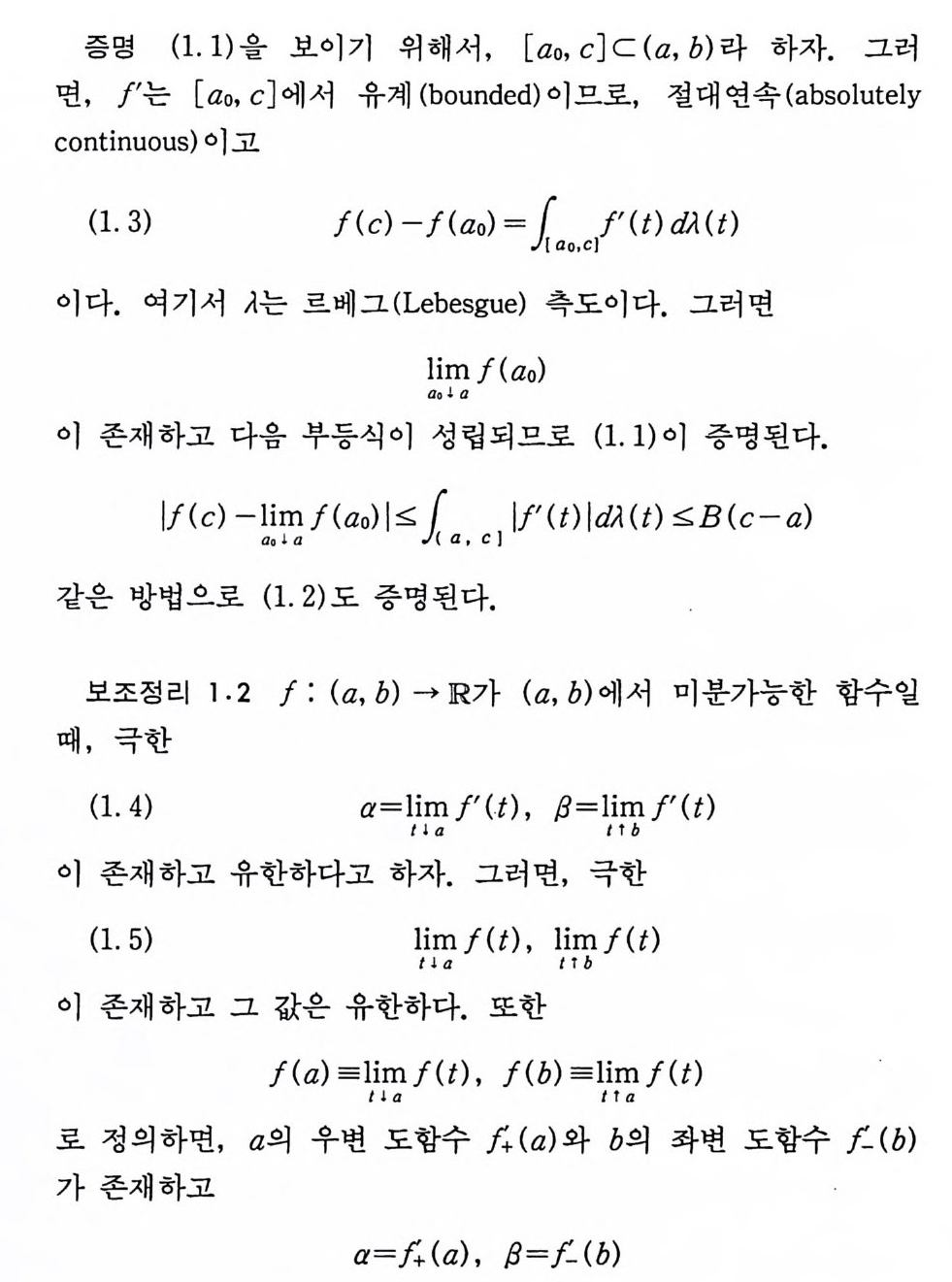

보조정리 1.1 I : (a, b) - R 가 (a, b) 에서 미분가능하고, 그

보조정리 1.1 I : (a, b) - R 가 (a, b) 에서 미분가능하고, 그

증명 (1. 1) 을 보이기 위해서, [ao, 리 C(a,b) 라 하자. 그러

증명 (1. 1) 을 보이기 위해서, [ao, 리 C(a,b) 라 하자. 그러

이다.

이다.

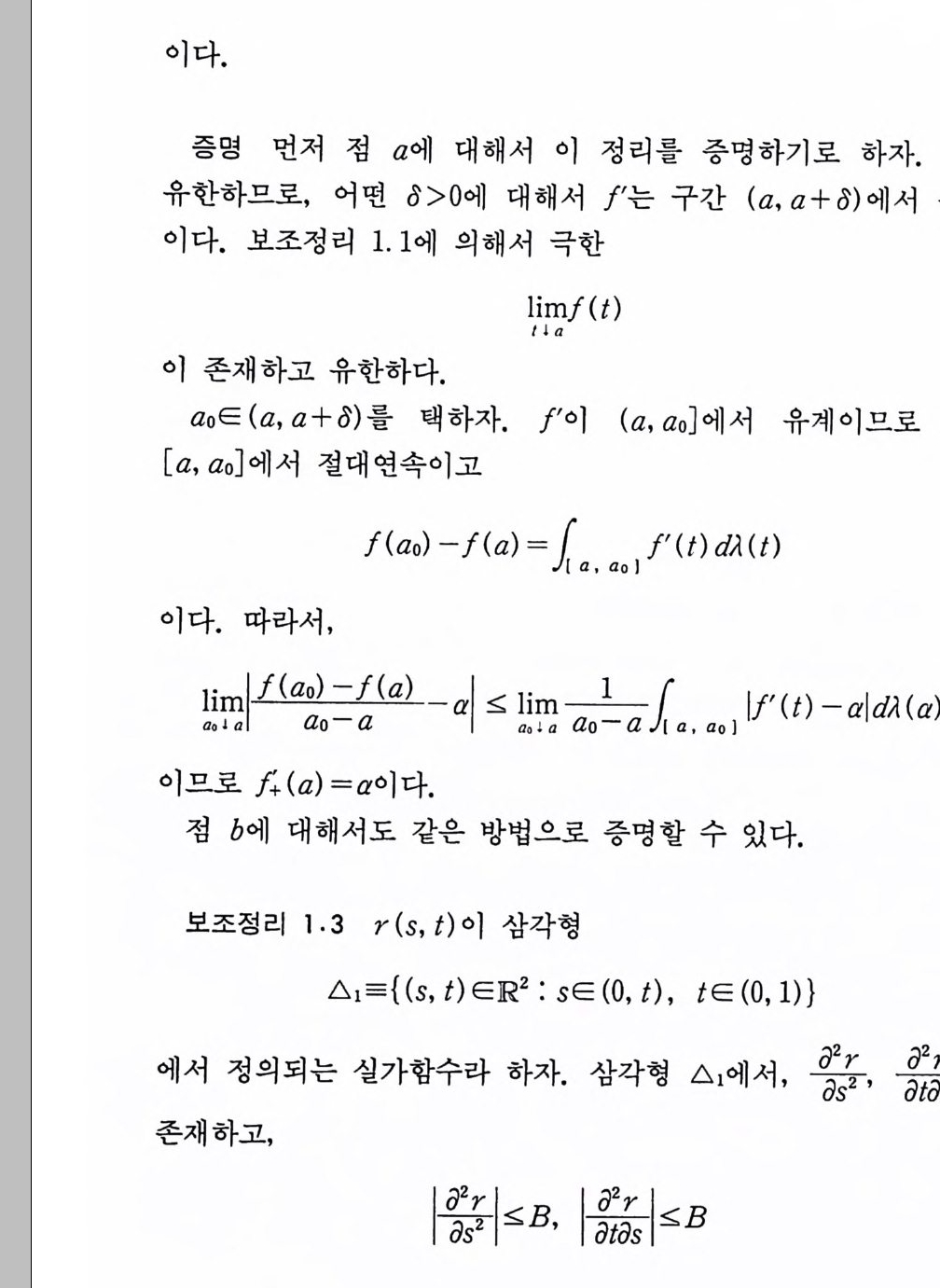

라고하자.

r (t, t) =lim r (s, t)

r (t, t) =lim r (s, t)

이 존재한다. 또한, D- 는 (0,1) 에서 유계이고 연속이며, 다음 식을 만족한다.

(1. 7) n-(t ) =ls iT m I 싼8s -(s, t)

(1. 7) n-(t ) =ls iT m I 싼8s -(s, t)

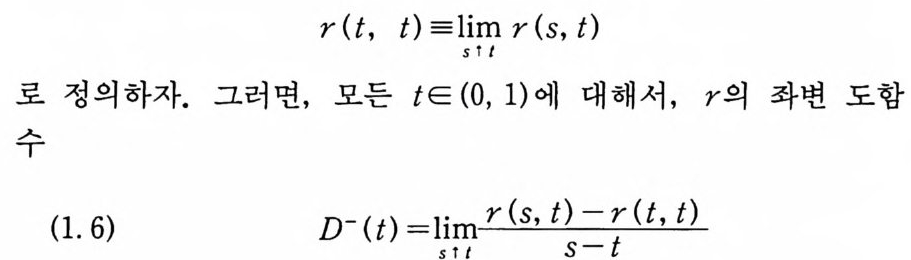

에 대한 성질도 얻을 수 있다. 증명 고정된 tE (0, 1) 에 대해서

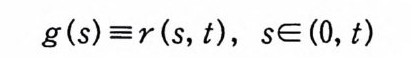

g( s) =r(s, t), sE (0, t)

g( s) =r(s, t), sE (0, t)

로 놓자. (0, t)에서 g이 유계이므로, 보조정리 1. 1 에 의해서,

극한 (1. 11) lsi mI O g ' (s) , lsi Im I g' (s) 이 존재 하고, 그 값은 유한하다. g'이 (0, t)에서 연속인 사실과 (1. 11) 에 의해서 g'은 (0, t)에 서 유계이다. 보조정리 1. 1 에 의해서,

(1. 12) llsi 1m I g ' (s)-g' (s)I~B(t- s)

(1. 12) llsi 1m I g ' (s)-g' (s)I~B(t- s)

이다. 보조정리 1. 2 에 의해서, g의 좌변 도함수 D i(t)가 존재 하고

Di (t) =lsi mT I g ' (s) .

Di (t) =lsi mT I g ' (s) .

이다. g의 정의에 의해서 (1. 7) 을 얻고, (1. 12) 로부터 (1. 8) 을 얻는다.

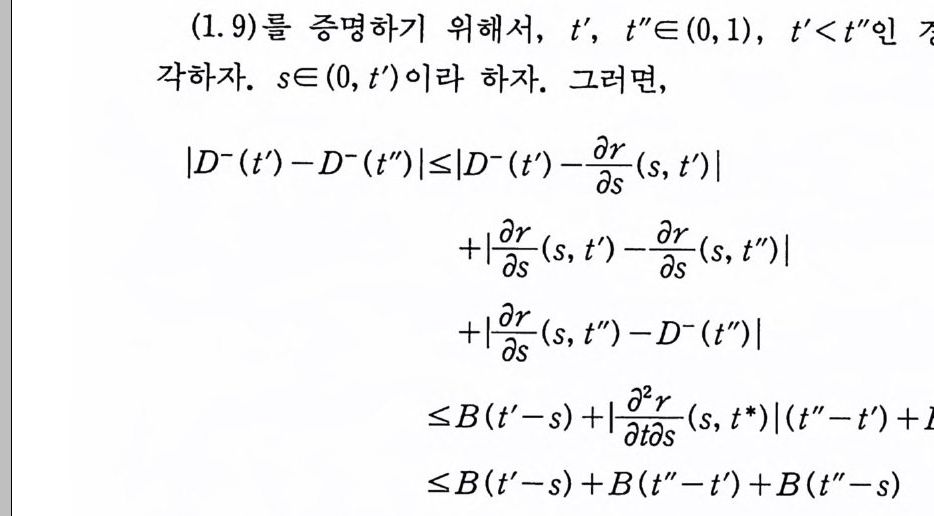

(1. 9) 를 증명하기 위해서, t', tE (0, 1), t'< t인 경우를 생

(1. 9) 를 증명하기 위해서, t', tE (0, 1), t'< t인 경우를 생

여기서 t* E (t', t). 위의 부등식에 극한 s i t’를 취하면, (1. 9) 롤 얻는다.

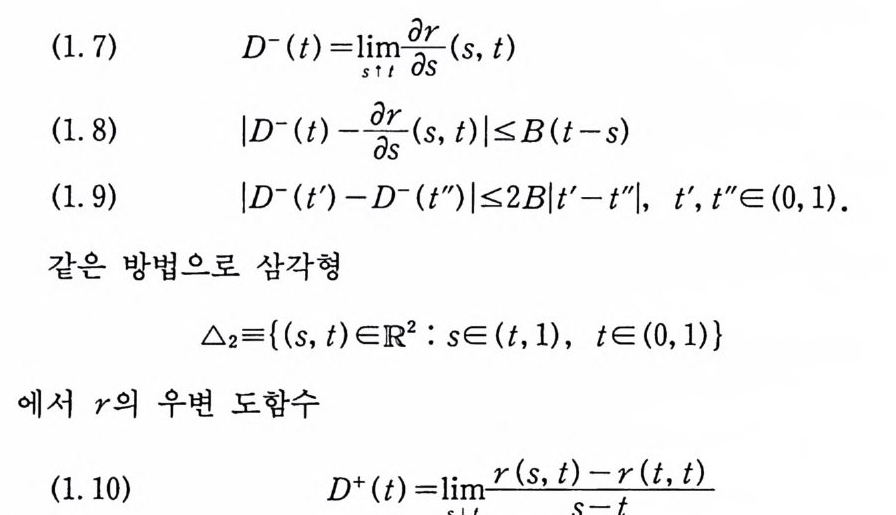

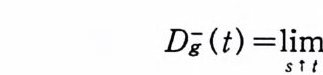

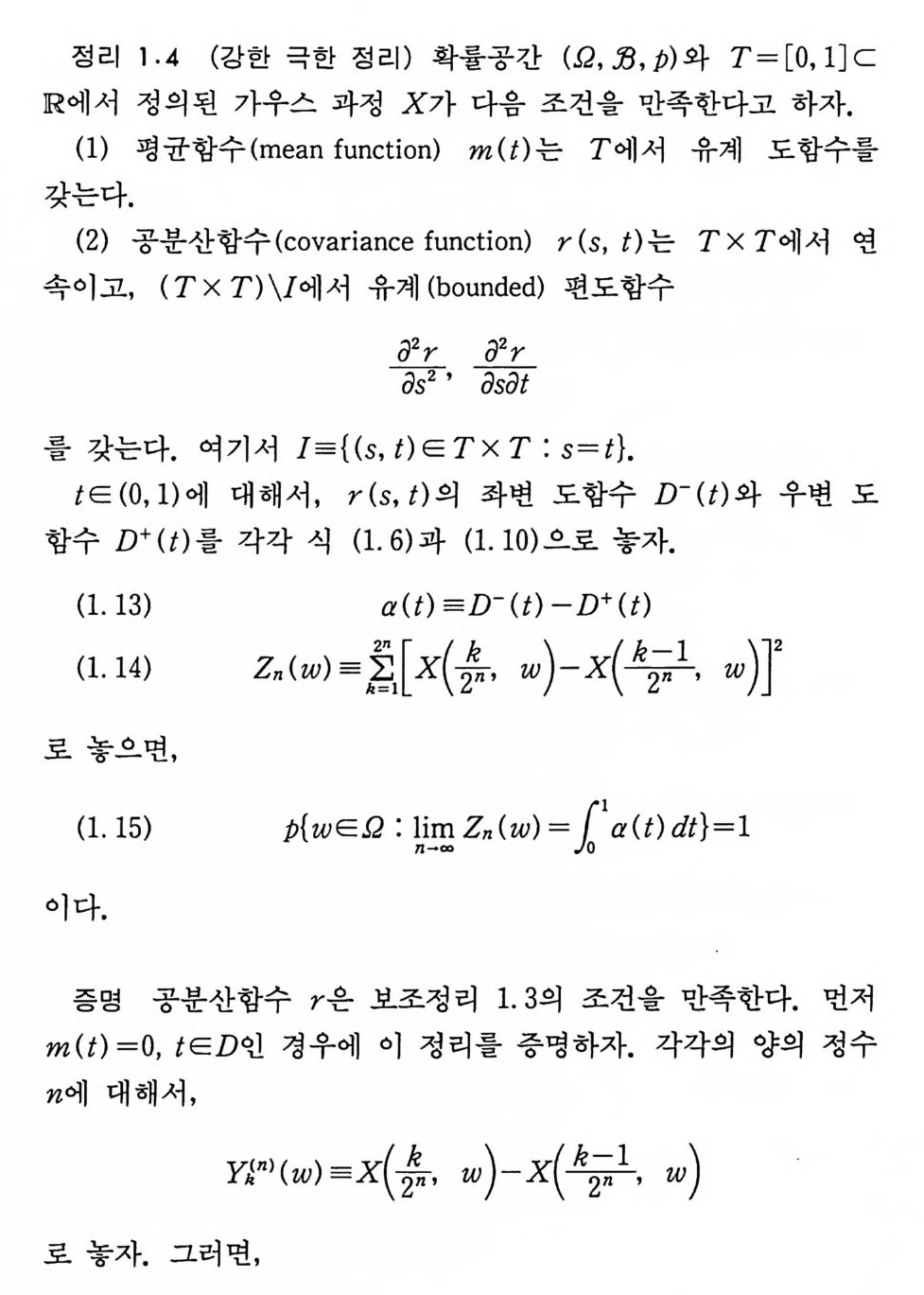

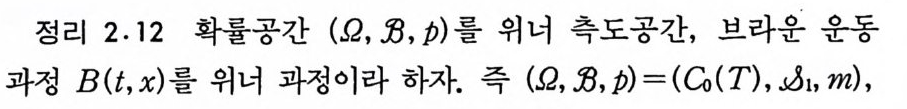

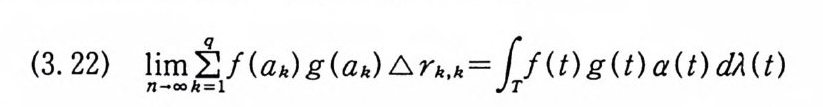

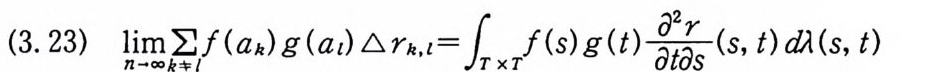

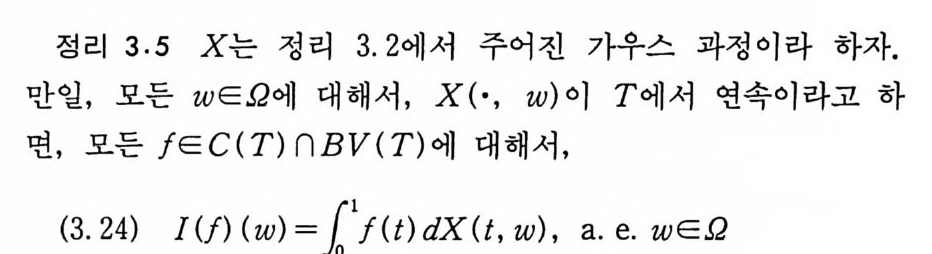

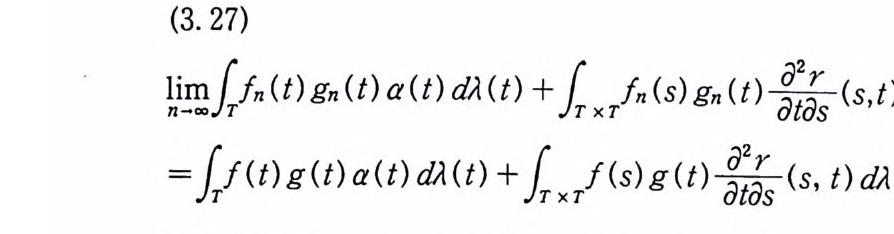

정리 1.4 (강한 극한 정리) 확률공간 (요, J3, p)와 T= [0, 1 ]c

정리 1.4 (강한 극한 정리) 확률공간 (요, J3, p)와 T= [0, 1 ]c

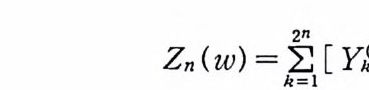

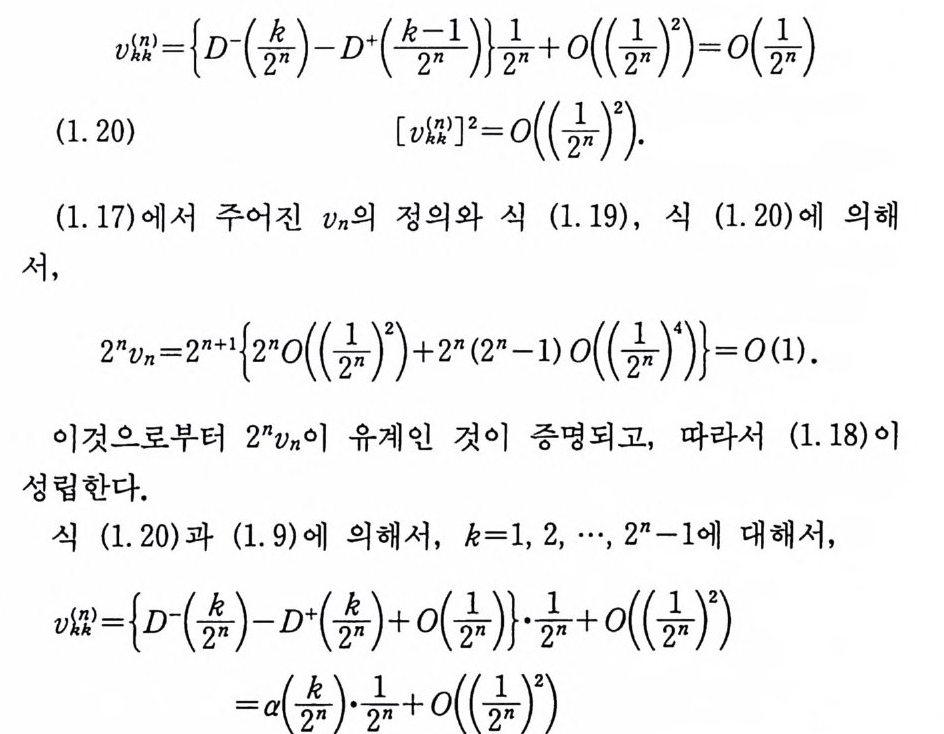

Zn(W) = k~2=I [ yin> (W)]2

Zn(W) = k~2=I [ yin> (W)]2

이다. {yJn> : k=l, 2, …, 2 가은 가우스 과정의 확률변수 {X( t, ·) : t ED} 들의 일차 결합들의 모임이므로 가우스 과정이다(부록정리 6.6). 따라서, 2n- 차원 확률 벡터

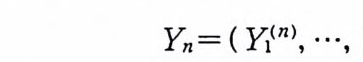

Yn= ( Yj

Yn= ( Yj

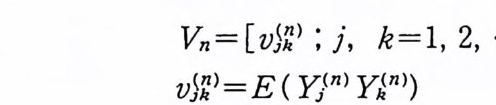

의 확률분포(p robab ility d i s t r i bu ti on) 는 평균 벡터가 0 이고 공분산 행렬이 Vn 인 2n- 차원 정규분포이다. 여기서,

Vn= [vj;> ; j, k=l, 2, …, 2 가

Vn= [vj;> ; j, k=l, 2, …, 2 가

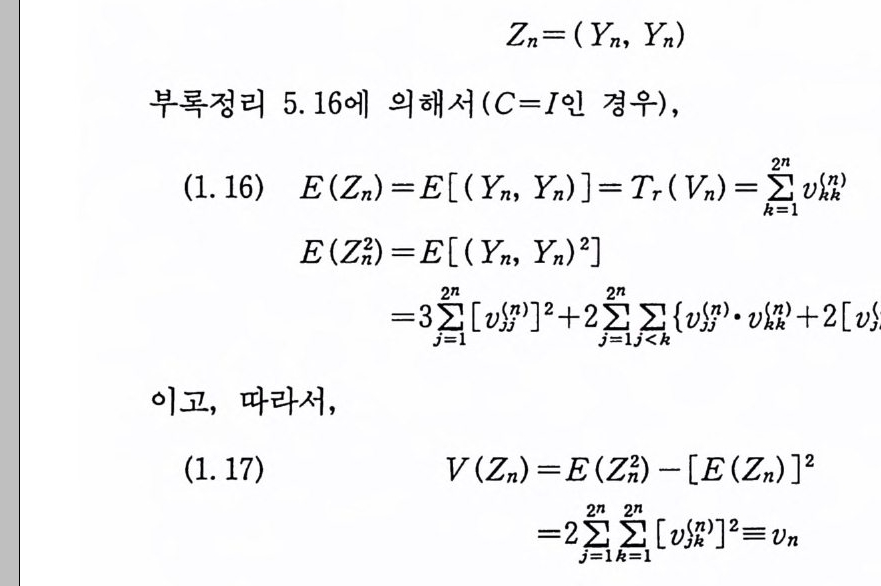

이 다. 또한 Zn 은 Yn 과 Y려 내 적 (inn er pro duct) 이 다. 죽,

Zn= ( Yn, Yn)

Zn= ( Yn, Yn)

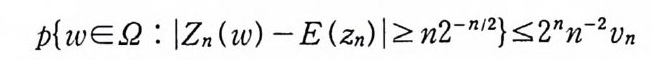

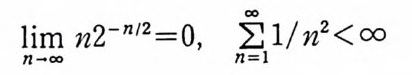

이 다. 체 비 세 프 (Cheby sh ev) 부등식 에 의 해 서

p {wE 요 : IZn(w)-E(zn)I :::2-: nz-n12} 갤 nn-2Vn

p {wE 요 : IZn(w)-E(zn)I :::2-: nz-n12} 갤 nn-2Vn

이 성립한다.

Ini-m00 nz-n12=0, n~o=o l l/n2

Ini-m00 nz-n12=0, n~o=o l l/n2

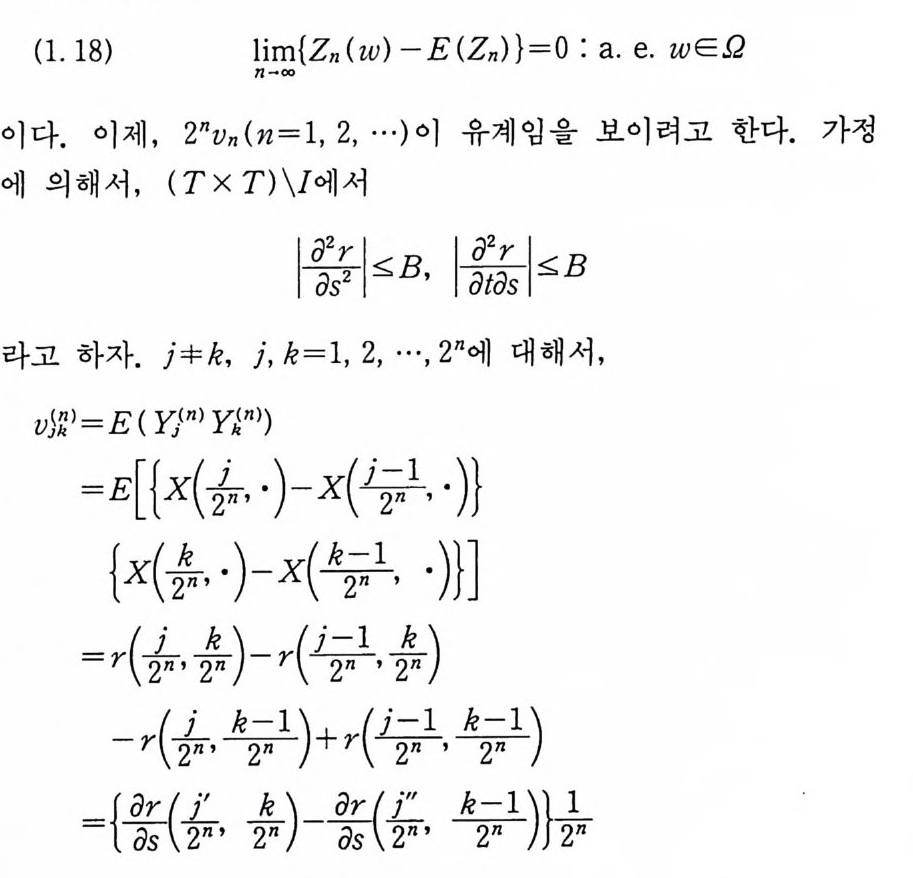

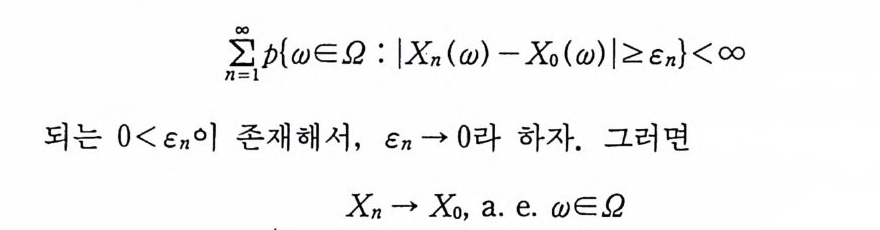

이므로, 만일 znvn(n=l, 2, …)이 유계인 것을 보이면, 부록정리 5.18 에 의해서,

(1.1 8) t뻣 {Zn(w)-E(Zn)}=O : a. e. w 든요

(1.1 8) t뻣 {Zn(w)-E(Zn)}=O : a. e. w 든요

=틀(꿈 着)-블(fn, 꿉)

=틀(꿈 着)-블(fn, 꿉)

이다. 따라서,

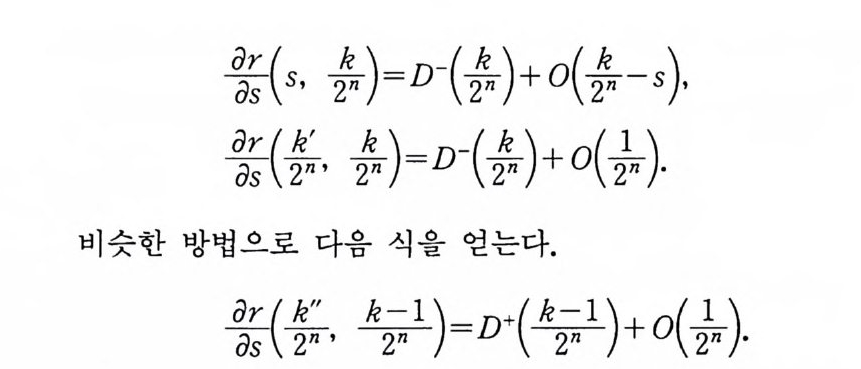

불 (s, 감 )=D 信)+ 0({n -s ),

불 (s, 감 )=D 信)+ 0({n -s ),

t E(0 , 1) 에 대해서, n-(t) , D+ (t)이 유계라는 사실로부터, 보조정리 1. 3 에 의해서 ,

潭 ={D- 信)― D 伊군)}fn +o( (京 )2)=0 信)

潭 ={D- 信)― D 伊군)}fn +o( (京 )2)=0 信)

이다. (주 : D+(1) 은 정의되지 않는다).

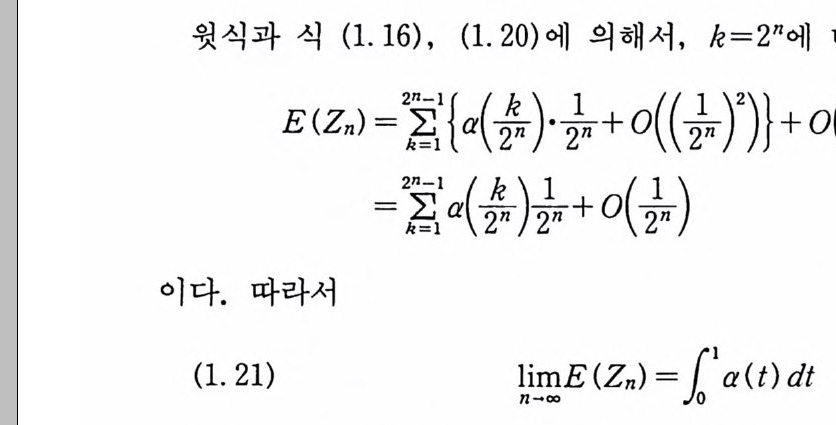

윗식과 식 (1.1 6), (1. 20) 에 의해서, k= 언에 대해서,

윗식과 식 (1.1 6), (1. 20) 에 의해서, k= 언에 대해서,

이 성립한다. (1. 21) 의 우변 적분은 이상(i m p ro p er) 리만 적분이 고, f가 (0,1) 에서 연속이고 유계(보조정리 1. 3) 이므로 그 적분 은 존재한다.

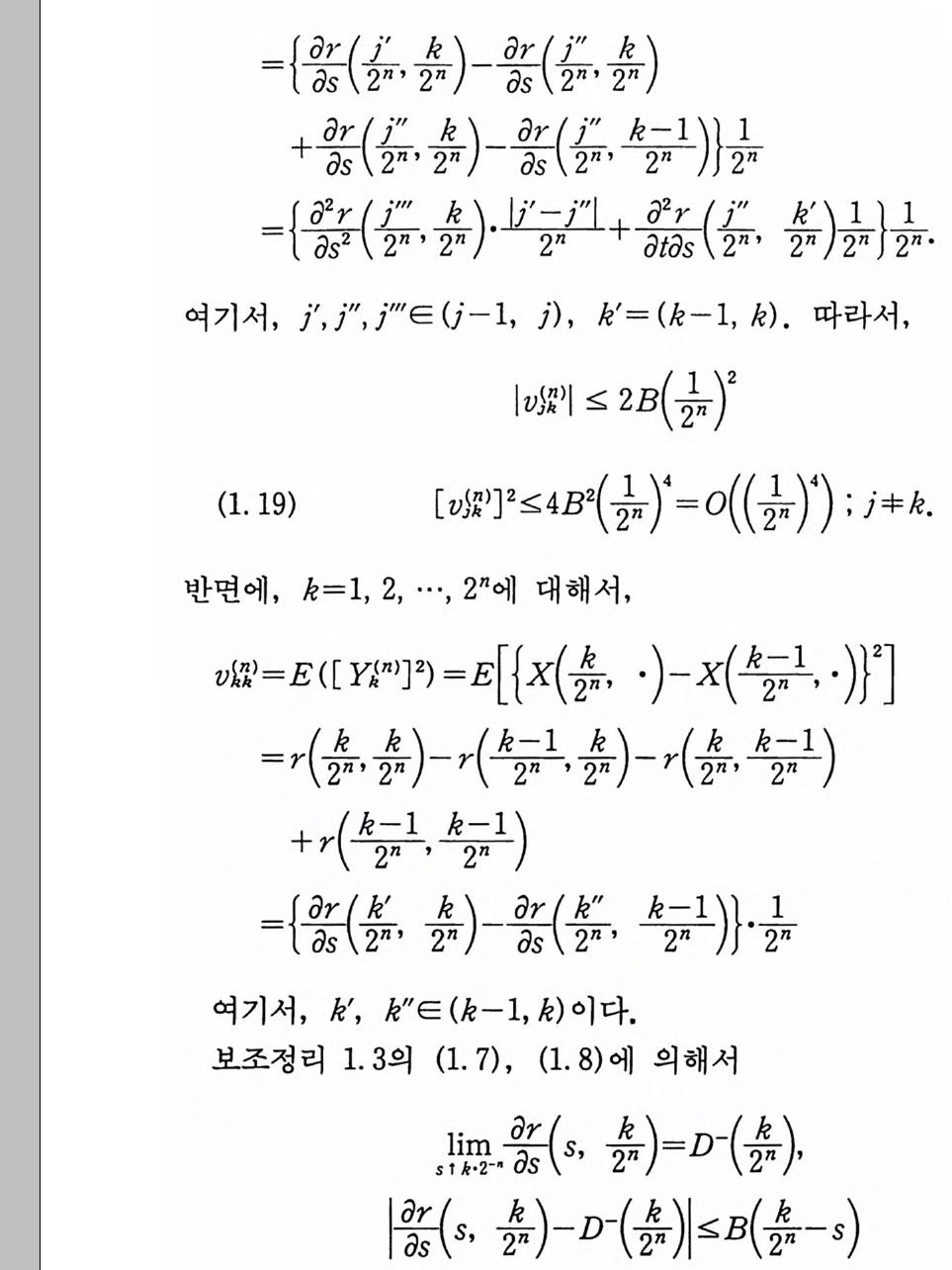

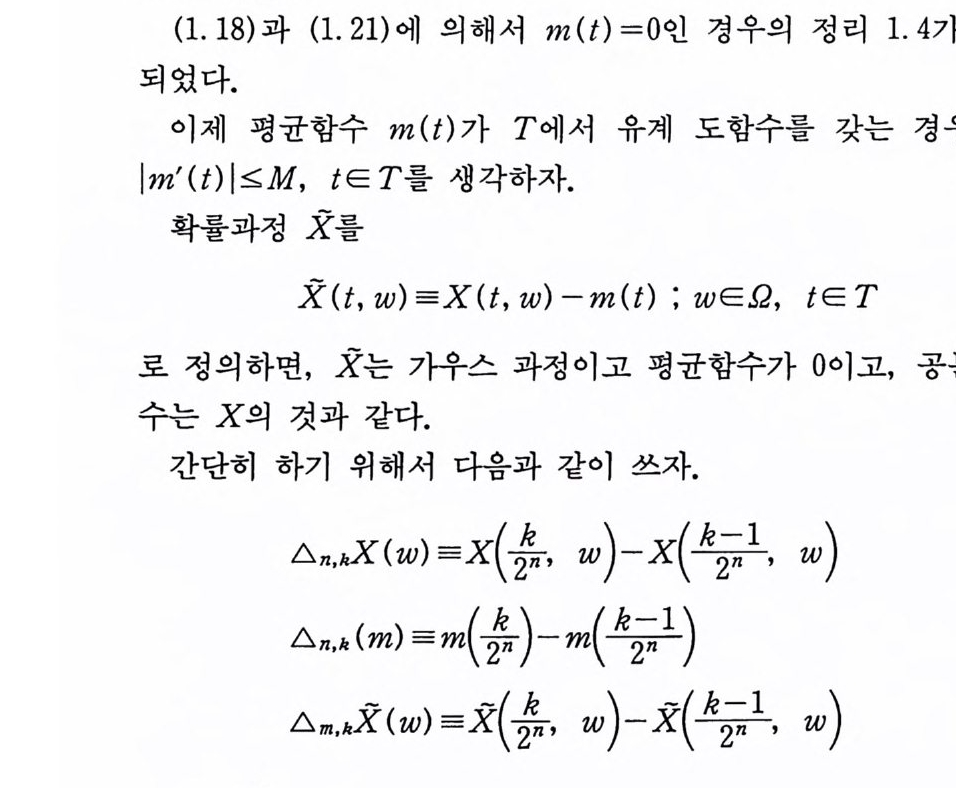

(1. 18) 과 (1. 21) 에 의해서 m(t) =O 인 경우의 정리 1. 4 가 증명

(1. 18) 과 (1. 21) 에 의해서 m(t) =O 인 경우의 정리 1. 4 가 증명

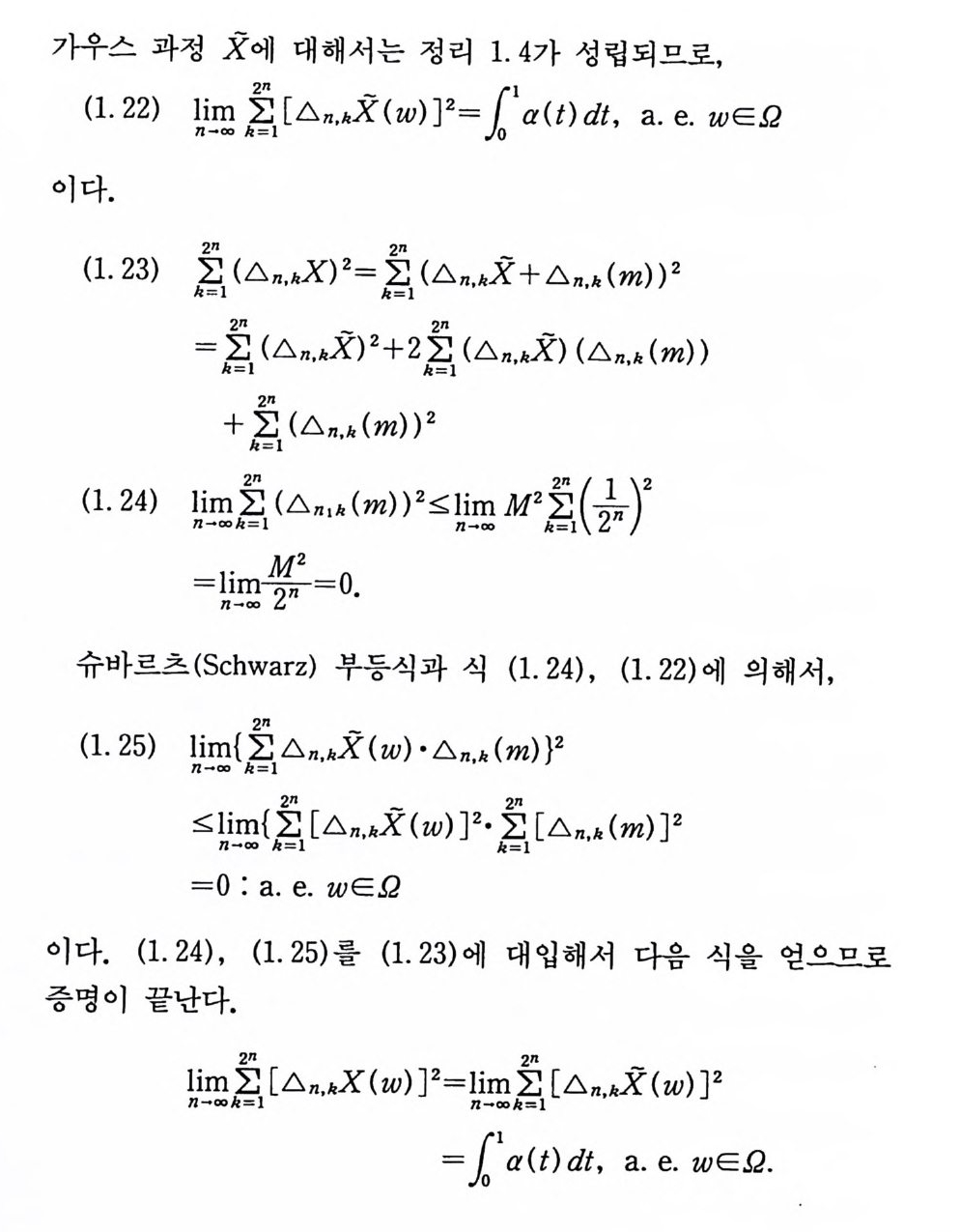

가우스 과정 X 에 대해서는 정리 1. 4 가 성립되므로,

가우스 과정 X 에 대해서는 정리 1. 4 가 성립되므로,

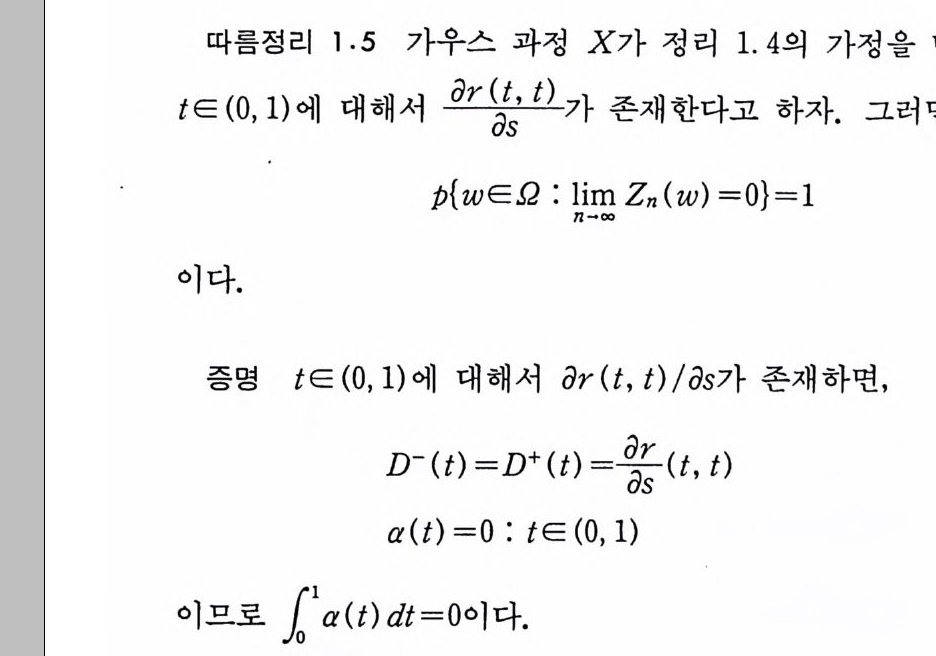

따름정리 l.5 가우스 과정 X 가 정리 1. 4 의 가정을 만족하고 ,

따름정리 l.5 가우스 과정 X 가 정리 1. 4 의 가정을 만족하고 ,

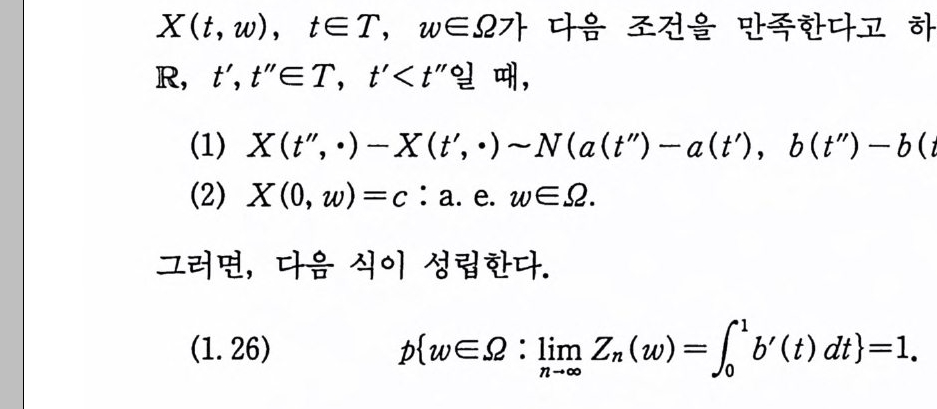

따름정리 1.6 a( t)가 T=[O, 1] 에서 정의된 실가함수로서 T 에서 유계 도함수를 갖는다고 하자. b (t)는 단조증가함수로서 T 에서 유계 2 차 도함수를 갖는다고 하자. 일반화된 브라운 운동과정 (ge nerali ze d Brown ian moti on pro cess)

X (t,w ), tE T, wE 요가 다음 조건을 만족한다고 하자. cE

X (t,w ), tE T, wE 요가 다음 조건을 만족한다고 하자. cE

특히, a( t)= O,b( t)=t, tE T, c=O 인 브라운 운동과정

특히, a( t)= O,b( t)=t, tE T, c=O 인 브라운 운동과정

증명 부록 정리 6 . 8 에 의해서, 평균함수 m( t)와 공분산함수 r (s, t) 는 다음과 같이 주어 진다.

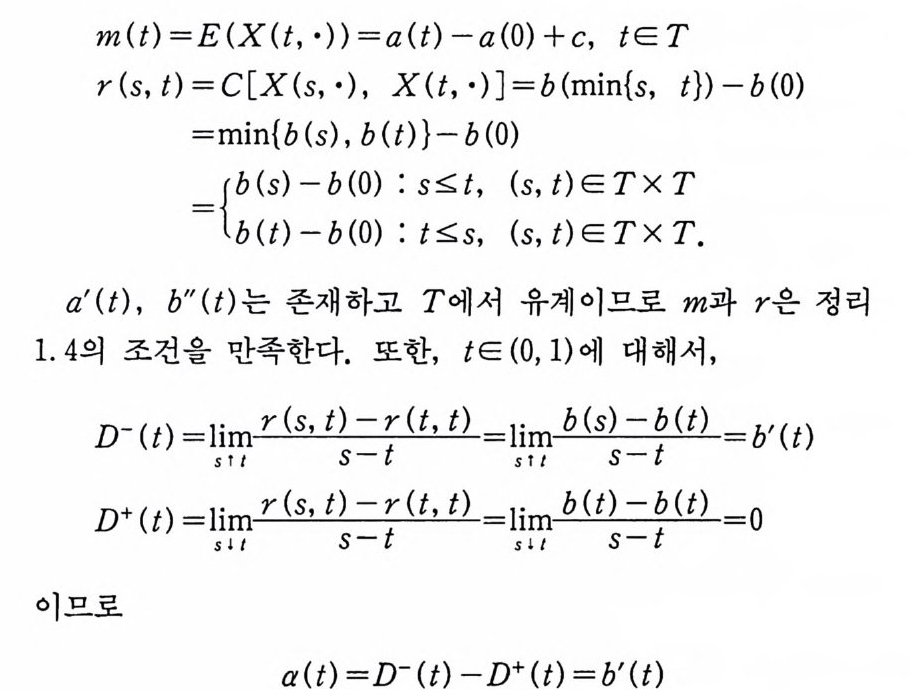

m (t)= E(X( t, •))=a (t)一 a(O)+c, tE T

m (t)= E(X( t, •))=a (t)一 a(O)+c, tE T

이고, 정리 1. 4 에 의해서 (1. 26) 을 얻는다.

2 브라운 운동과정에 대한 확률적분 (요,:B,p)를 확률공간, X 를 이 확률공간에서 정의된 확률변수 라하자.

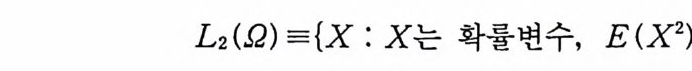

L2( 요) ={X : X 는 확률변수, E(X2) <00}

L2( 요) ={X : X 는 확률변수, E(X2) <00}

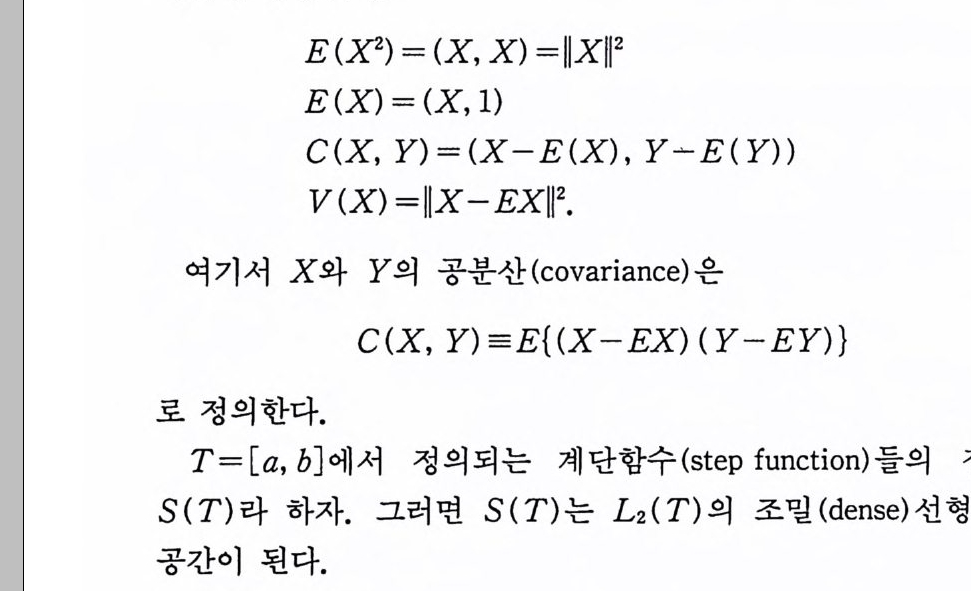

로 놓자. L2 (요) 에 서 내 적 (inn er pro duct) (X, Y) 를

(X, Y) =E(XY) ; X, YEL2( 요)

(X, Y) =E(XY) ; X, YEL2( 요)

로 정의하면 L2( 요)는 힐베르트 공간 (H il ber t spa c e) 이 된다. 실

로 정의하면 L2( 요)는 힐베르트 공간 (H il ber t spa c e) 이 된다. 실

E (X2) = (X, X) = IIXll2

E (X2) = (X, X) = IIXll2

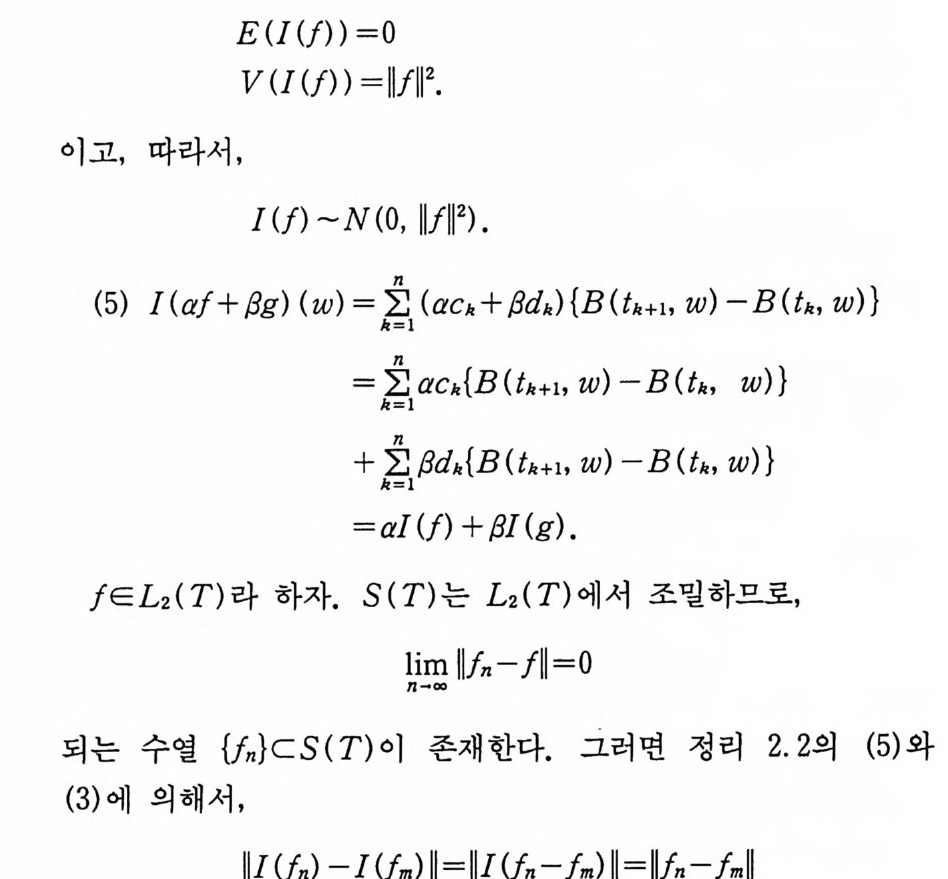

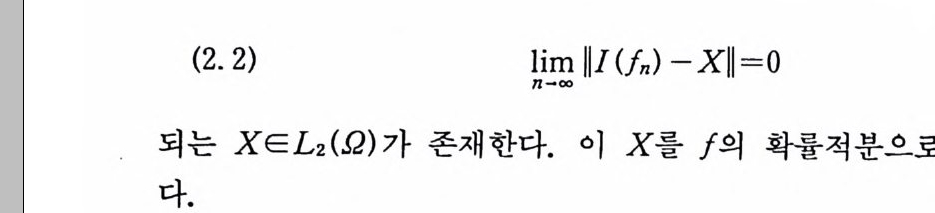

확률적분을 다음과 같이 정의하려고 한다. 먼저, S(T) 에서 L2( 요)로 가는 거리보존 선형변환(i some t r ic line ar tra nsfo r mat ion ) 으로서 확률적 분을 정 의 하고, 이 정 의 를 L2 (T) 로 확장한다. 이와 같은 변환의 존재성은 참고문헌 (Kre y sz ig [l] , p .139) 을 참조.

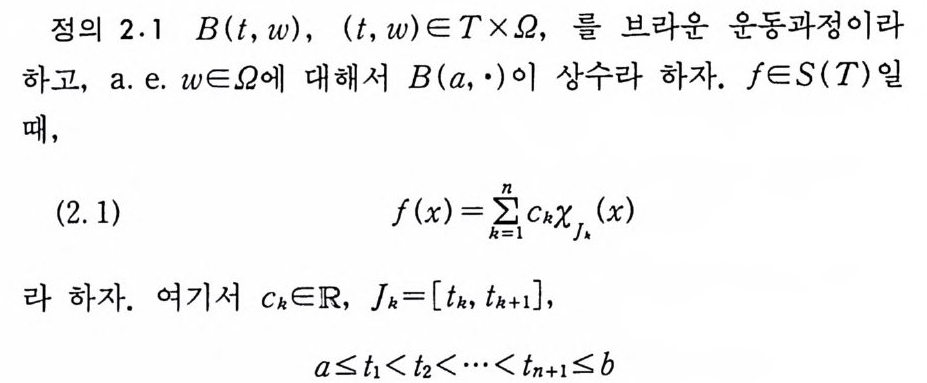

정의 2.1 B (t, w), (t, w)ETX Q , 룰 브라운 운동과정이라

정의 2.1 B (t, w), (t, w)ETX Q , 룰 브라운 운동과정이라

이다. 브라운 운동과정 B 에 대한 함수 f의 확률적분 J(f)는 다음과 같이 정의되는 확률변수이다.

I(/) (w) = k~=n I ck{BUk+ I, w) -B( tk, w)}, w 든요.

I(/) (w) = k~=n I ck{BUk+ I, w) -B( tk, w)}, w 든요.

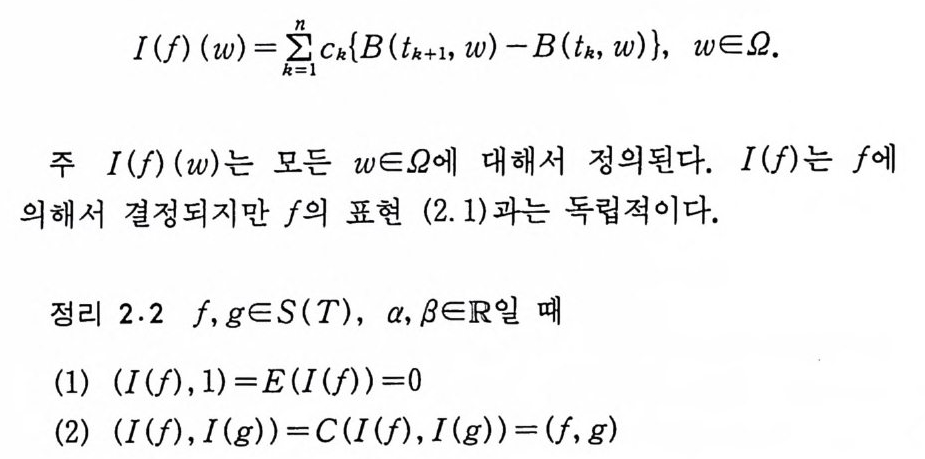

(3) II I U) 112 = V [I U> J= 111112

(3) II I U) 112 = V [I U> J= 111112

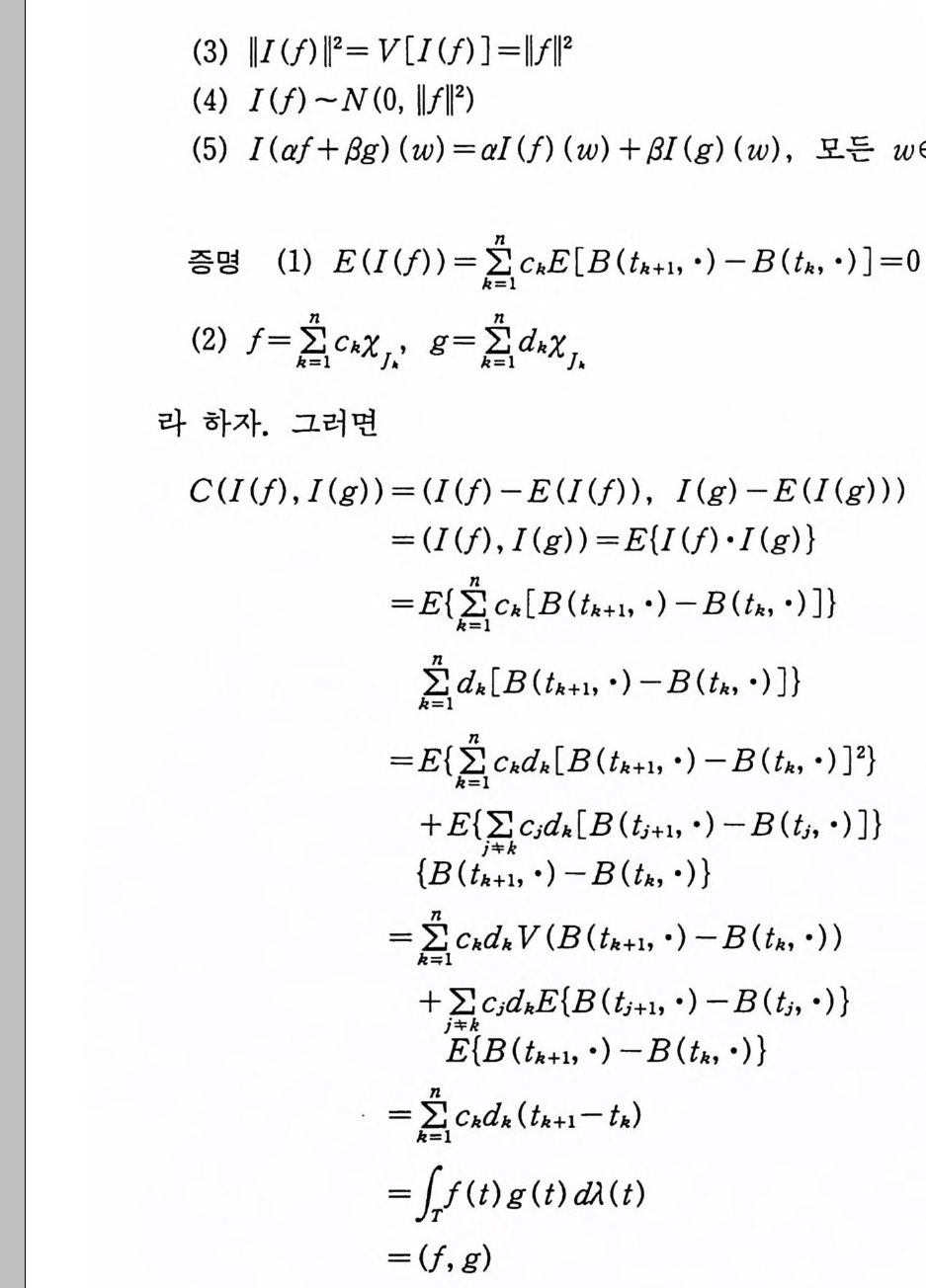

(3) 은 (2) 의 특별한 경우이다. (4) {B( t, ·), tE T} 는 가우스 과정 (Gaussia n p rocess) 이므로 이 과정에 속하는 확률변수들의 임의의 일차 결합의 확률분포는 정규분포이다(부록정리 4.18). 따라서, 1(/) 의 확률분포도 정규 분포이다. (1)과 (3) 에 의해서,

E (J(/)) =0

E (J(/)) =0

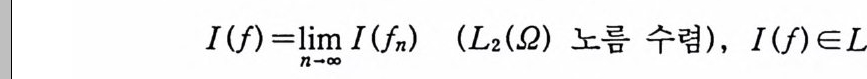

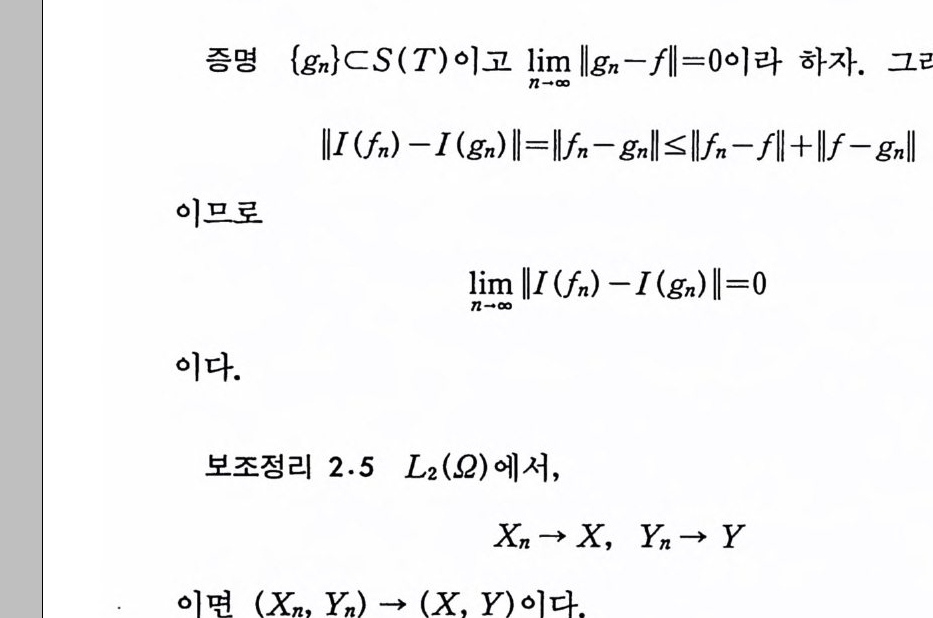

이다. 따라서, 만일 {fn } 이 L2(T) 에서 코시 (Cauchy ) 수열이면, {I (fn) } 은 L2 (요) 에 서 코시 수열 이 된다. L2 (Q) 는 완비 (com- p le t e) 이므로,

(2. 2) L떤 IIIUn>-Xll=O

(2. 2) L떤 IIIUn>-Xll=O

정의 2.3 (2.2) 를 만족하는 X 를, 브라운 운동 B에 대한 f의 확률적분이라 하고, I (f)로 표시한다. 즉,

I( f) =lni-OmO IUn) (L2( 요) 노름 수령), I( f) EL2(Q ).

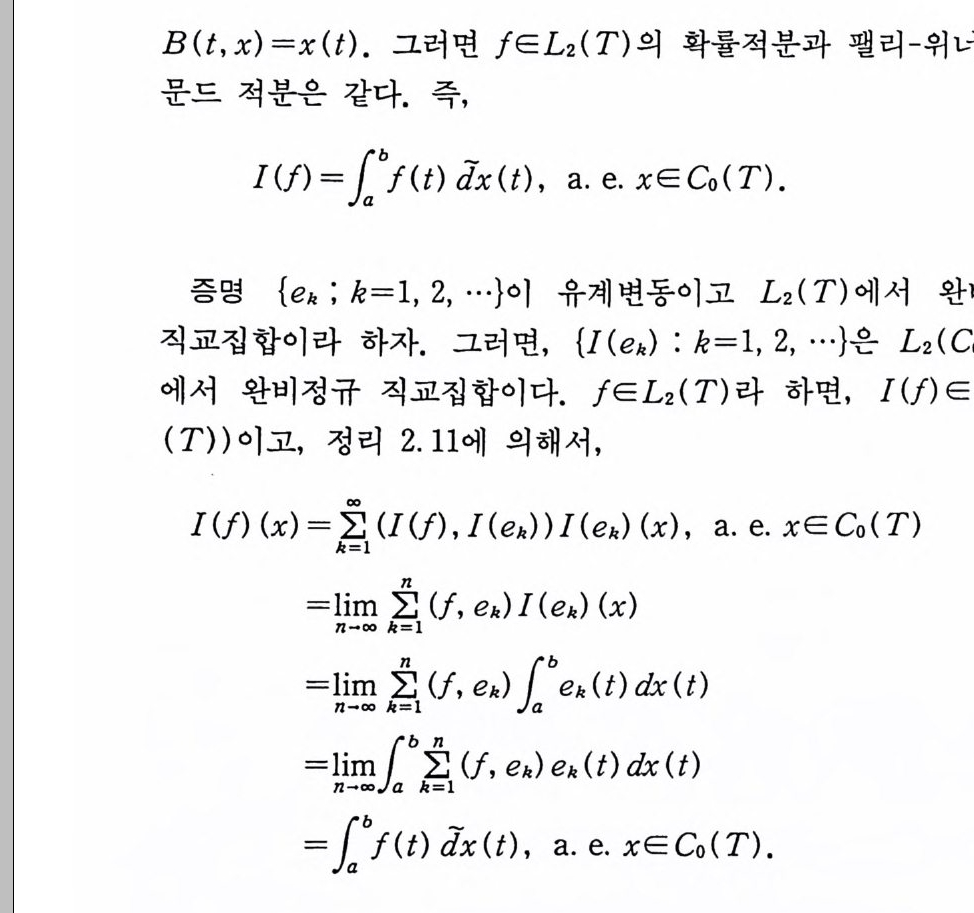

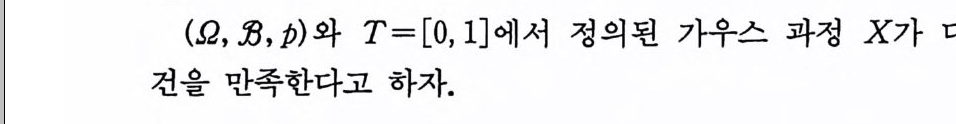

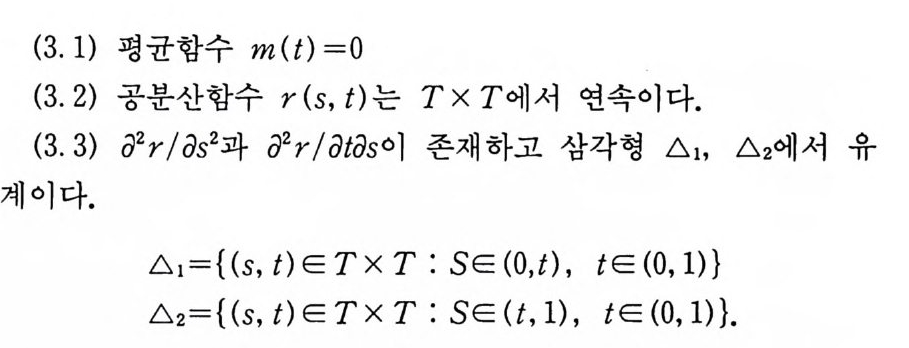

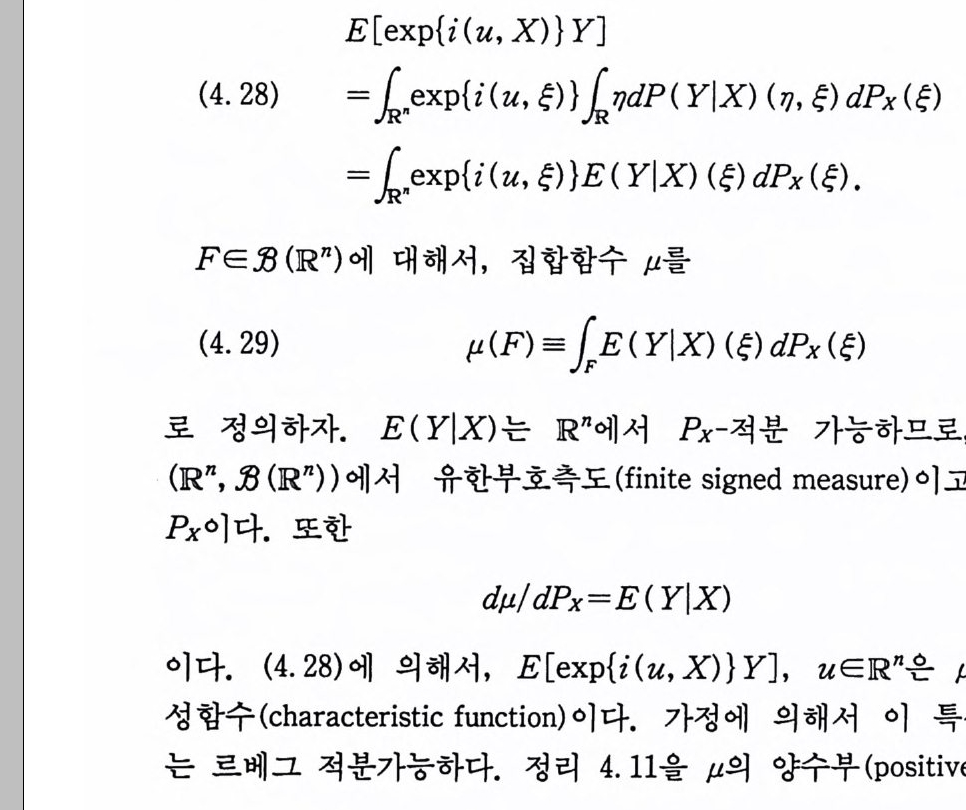

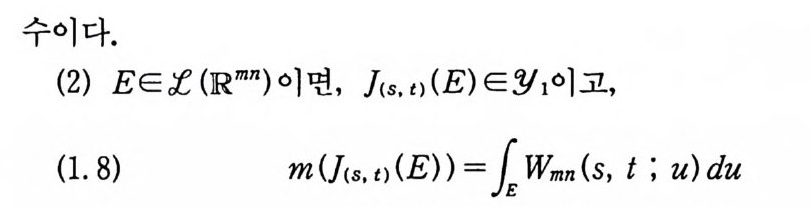

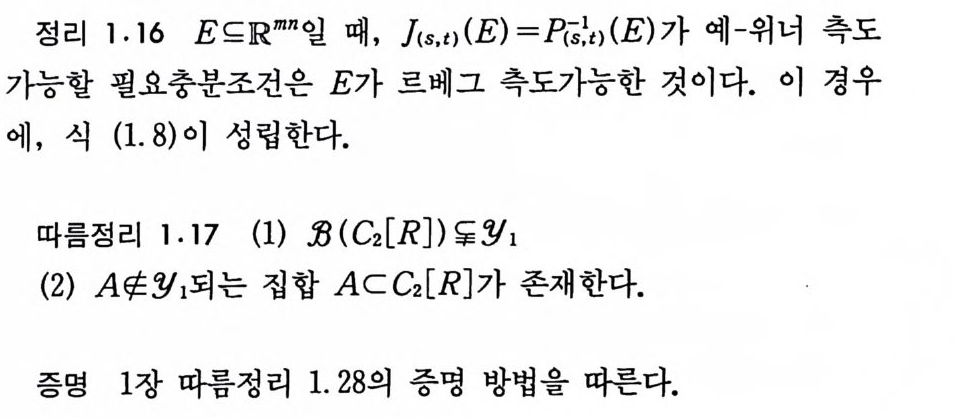

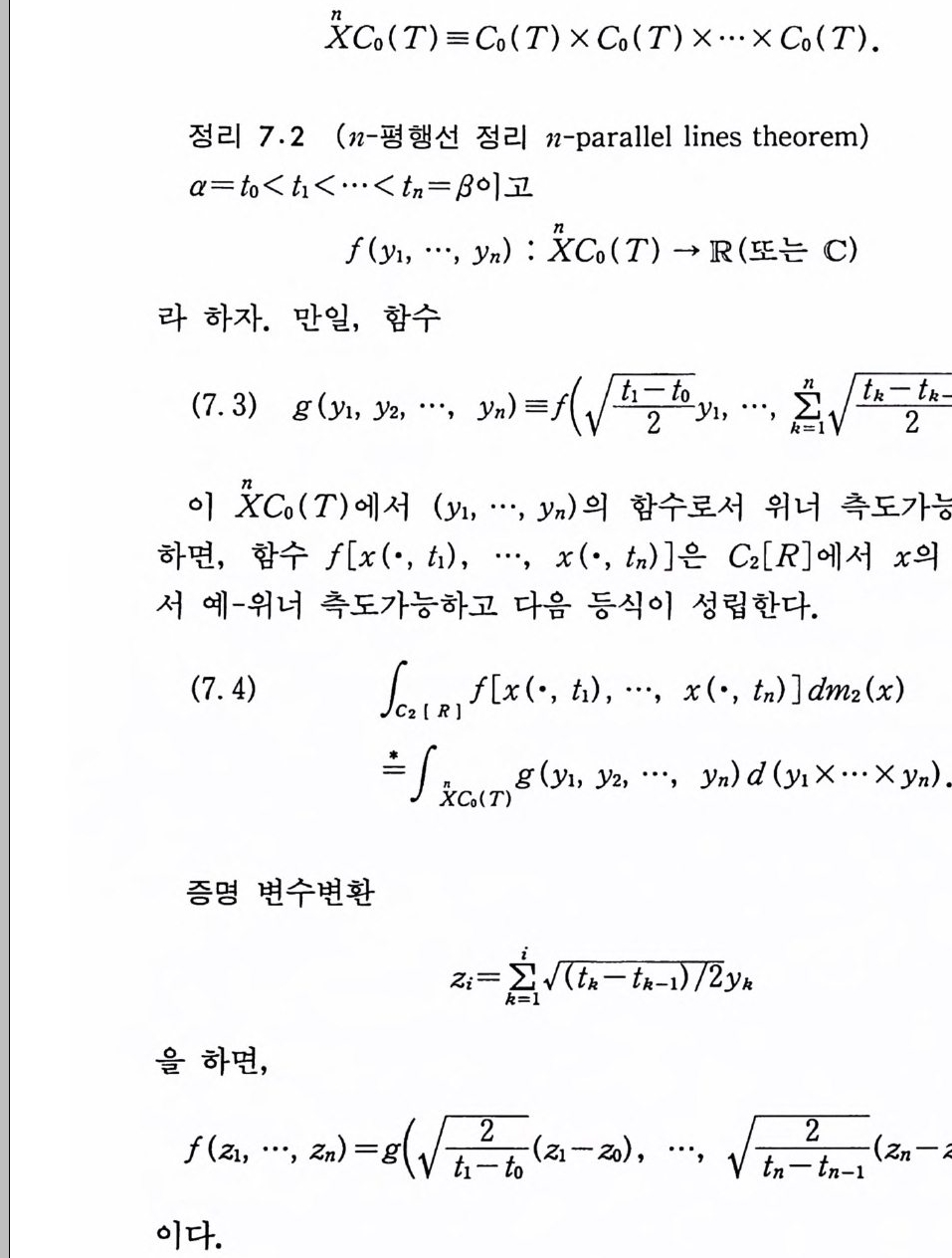

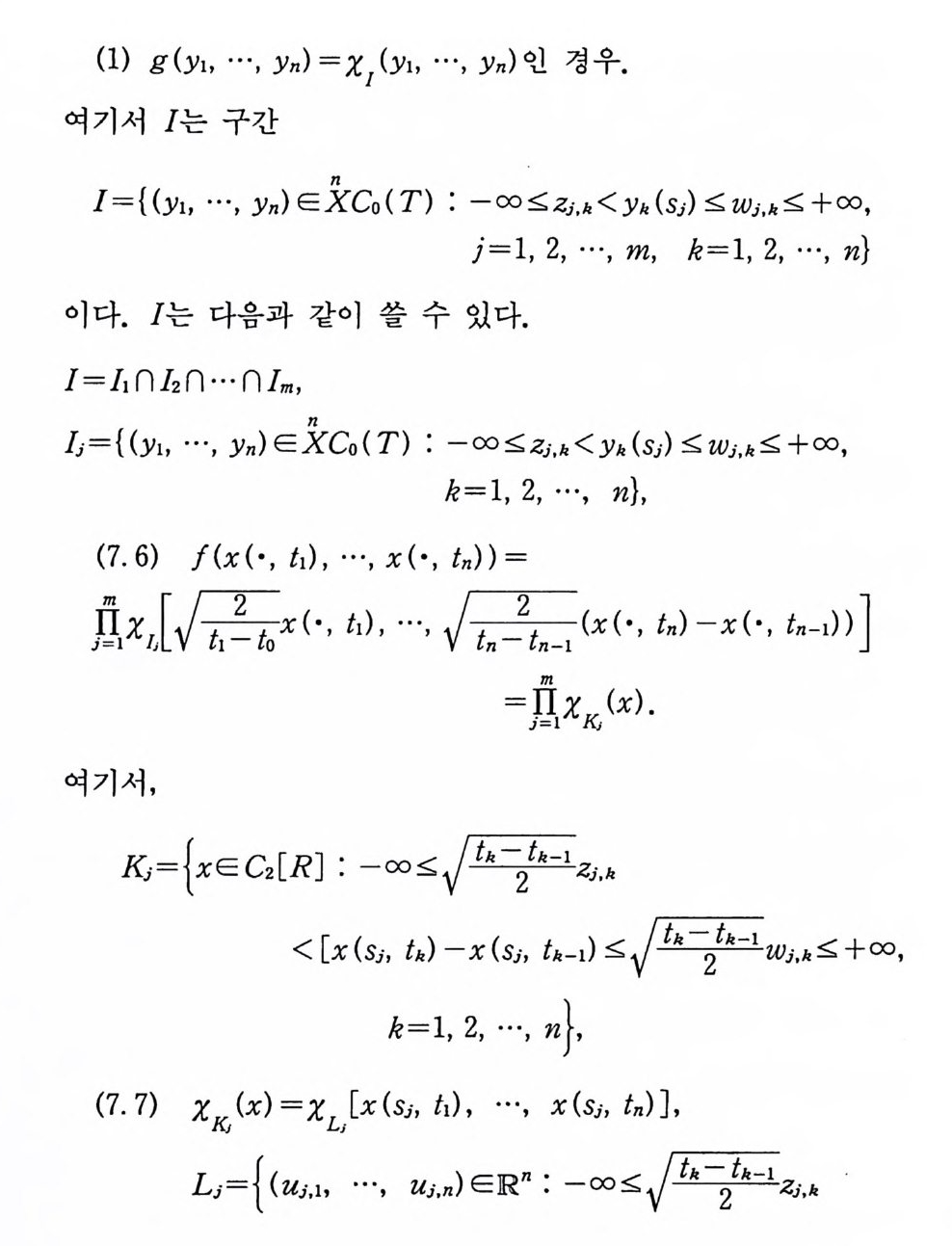

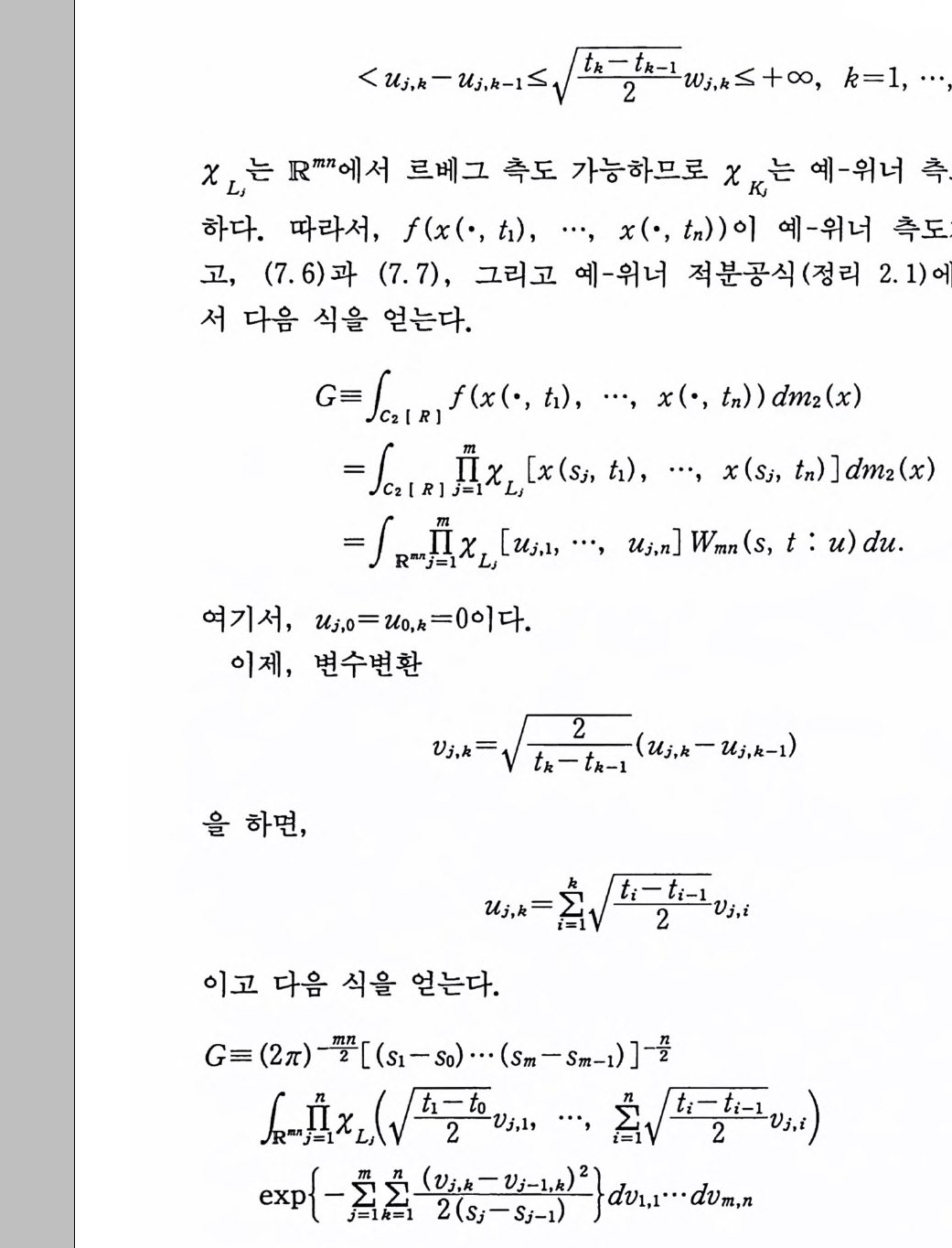

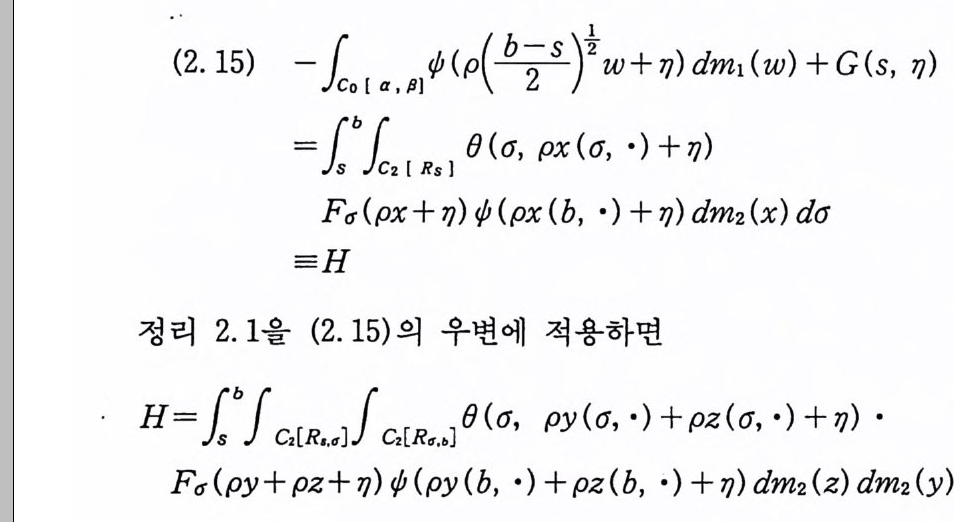

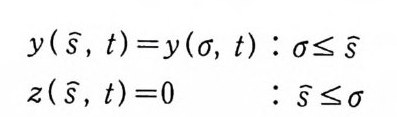

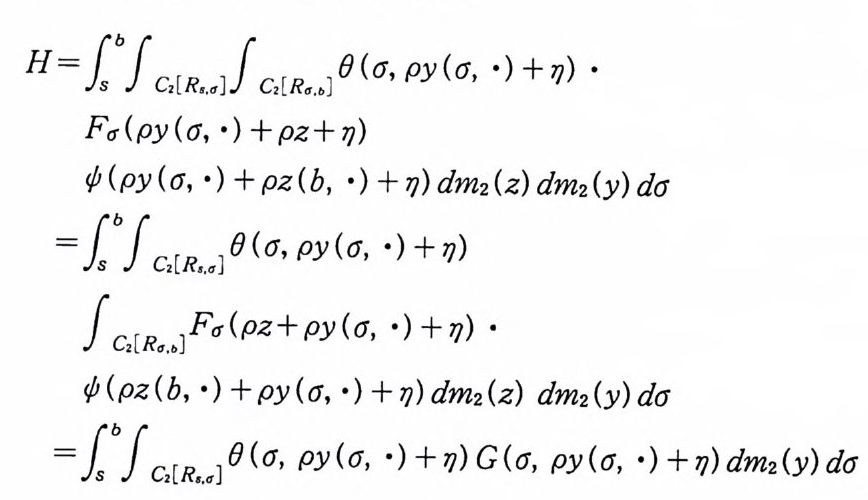

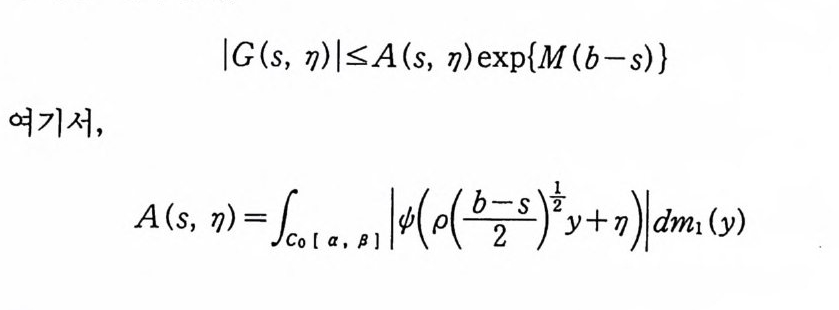

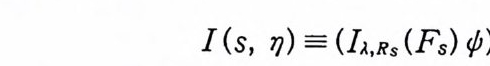

I( f) =lni-OmO IUn) (L2( 요) 노름 수령), I( f) EL2(Q ).