陳政 一

陳政 一  陳政 一

陳政 一

저자는서울대학교화학과및 동대학원을 졸업하고, 미국 뉴욕시립대학교에서 이학박사학위를취득했다. , ••• 미국 매사추세츠대학교 연구원을 역임했으며, 현재는고려대학교화학과교수로 재직중이다. 『 유기화학 』 『 새유기화학 』 등의 역서와 학술논문 80 여편이 있다.

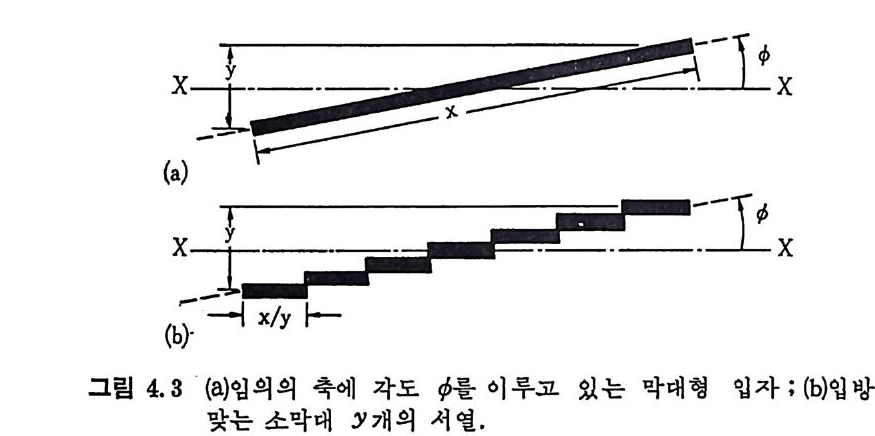

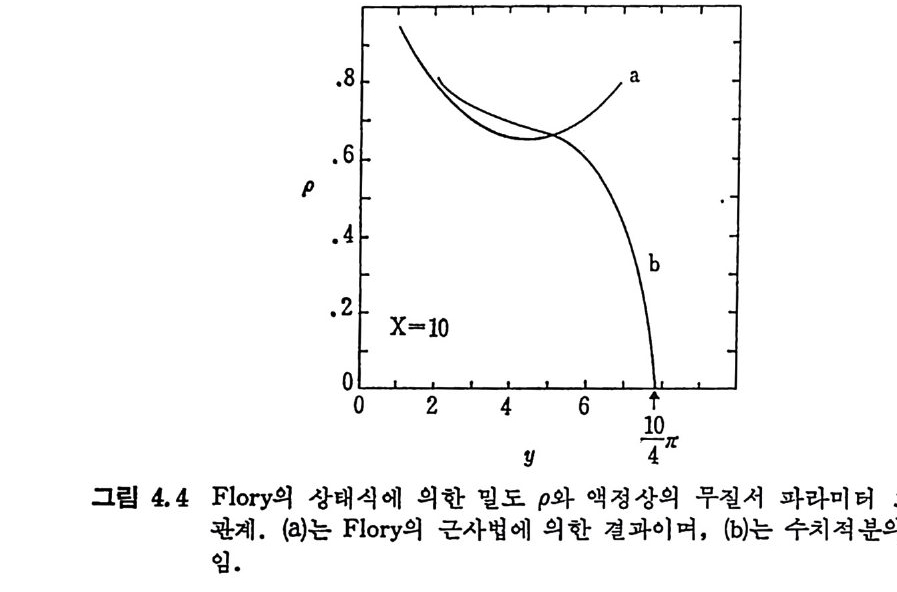

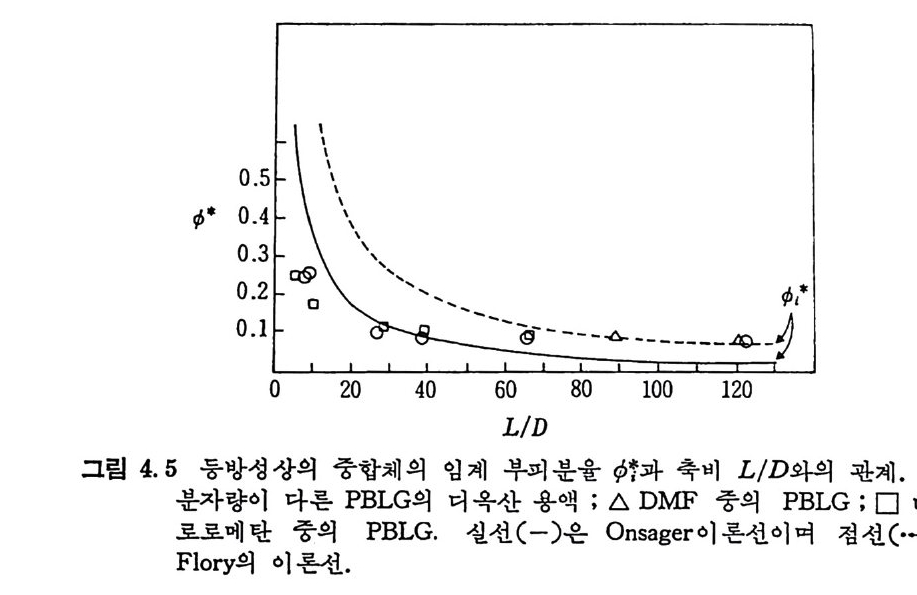

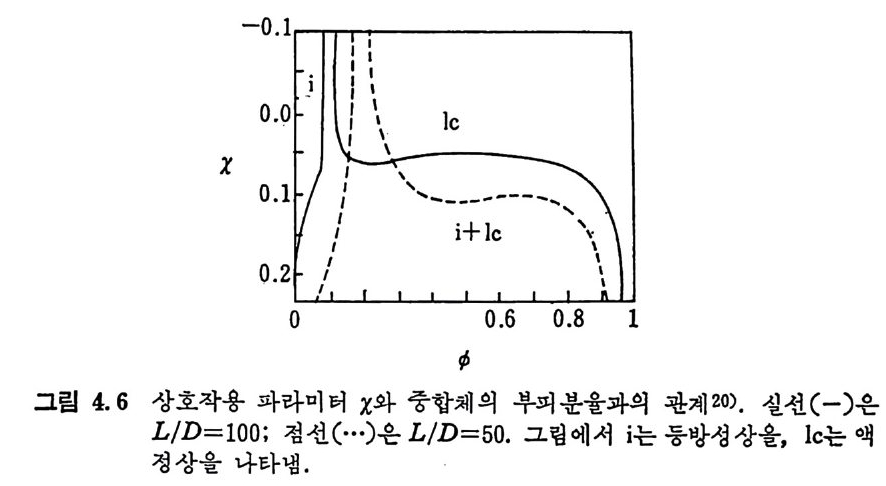

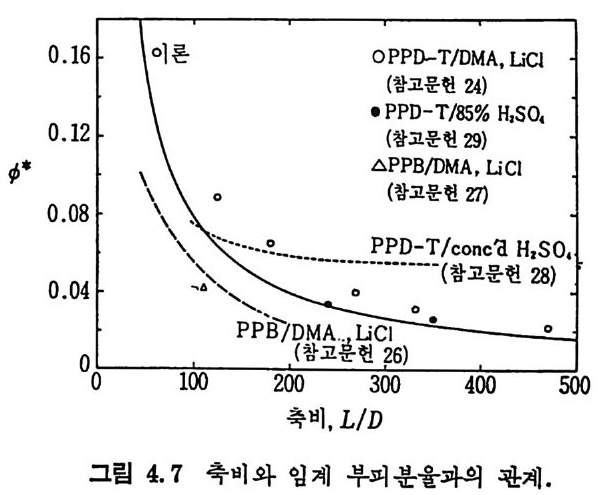

액정중합체

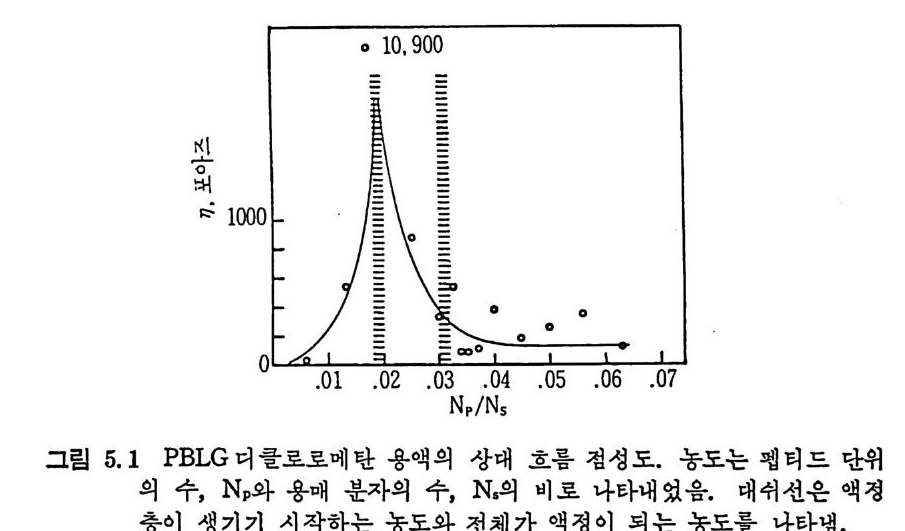

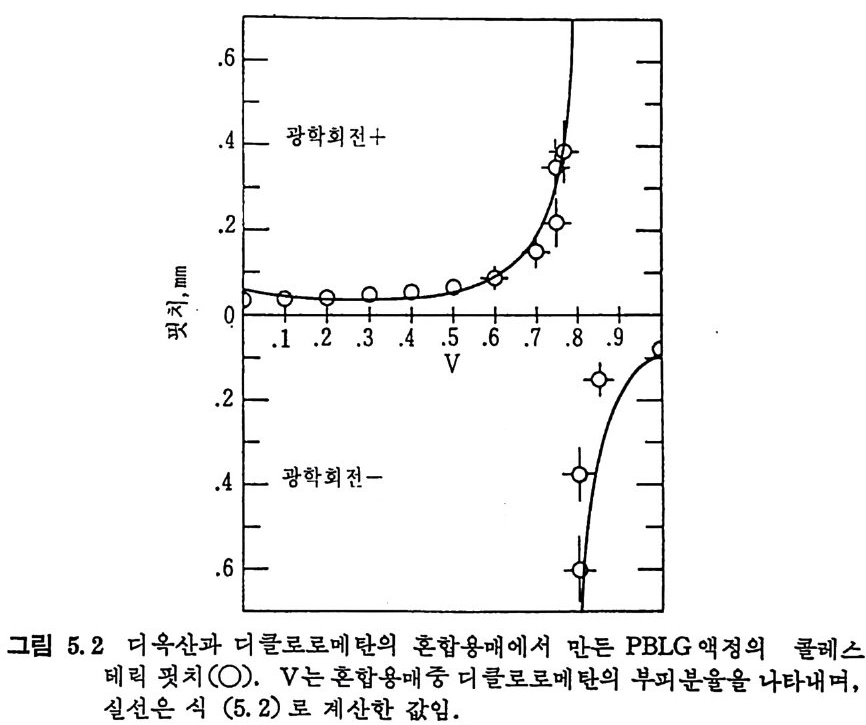

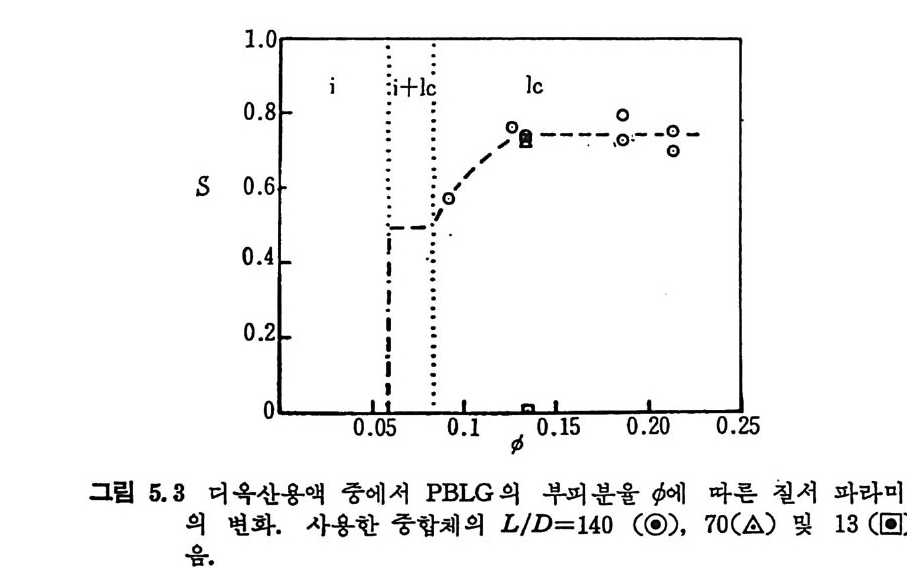

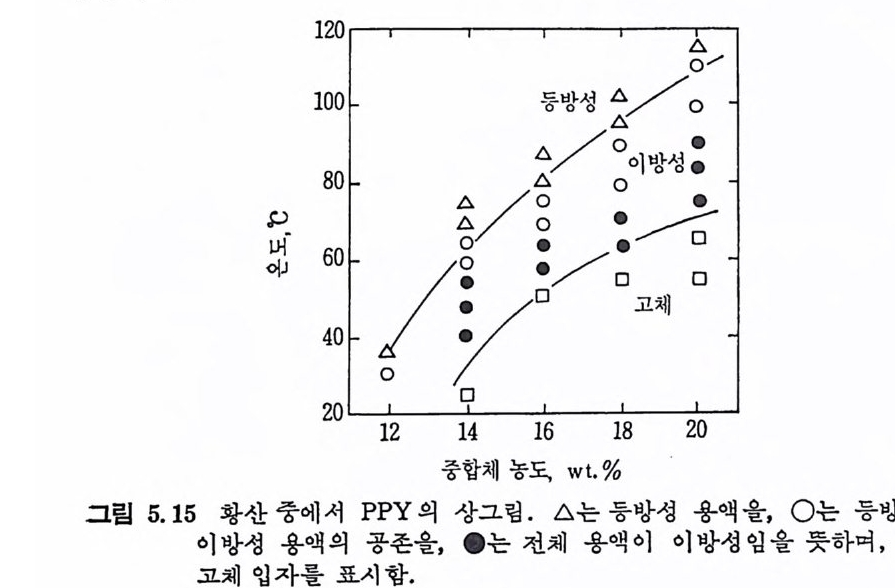

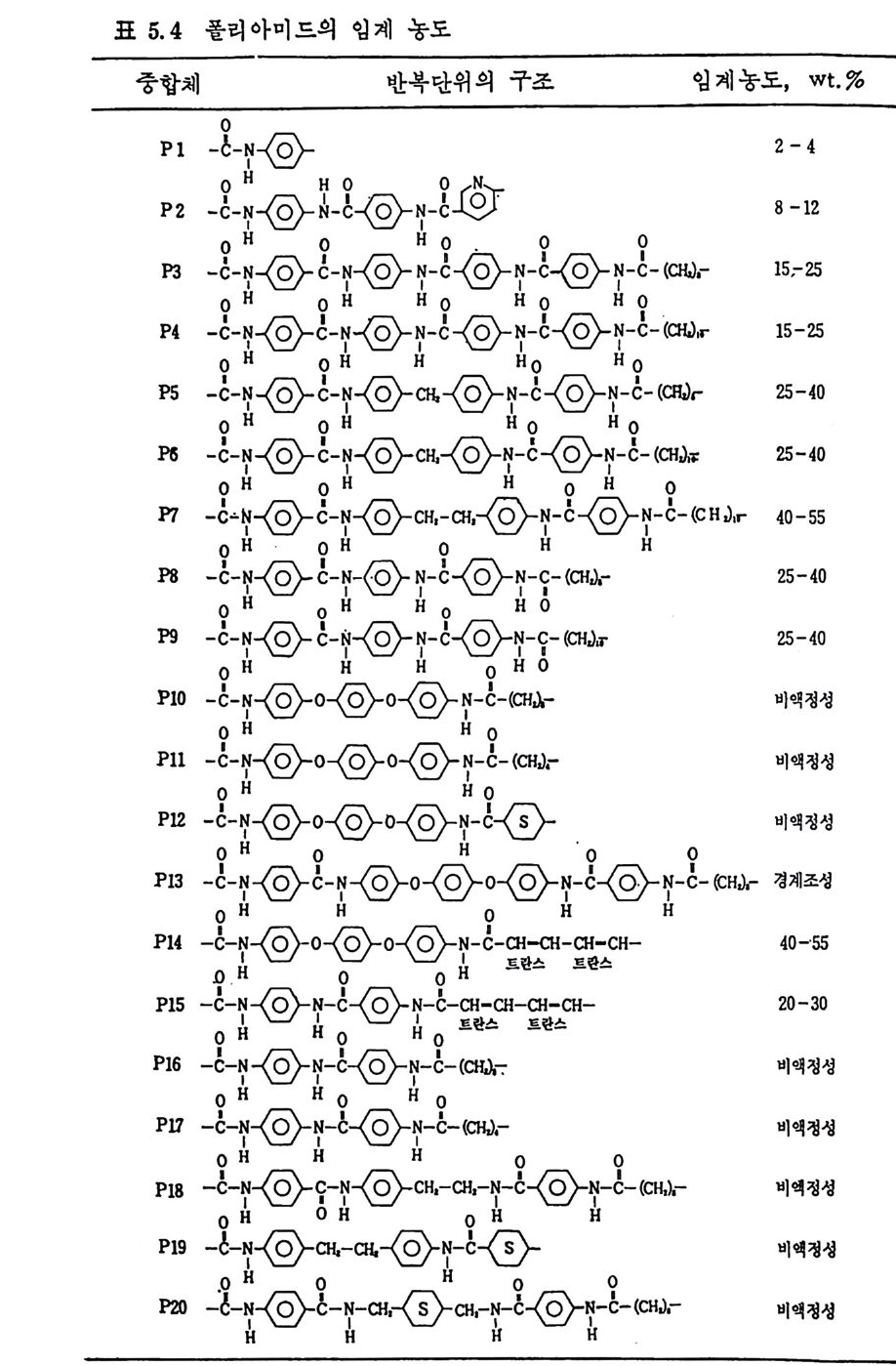

액정중합체

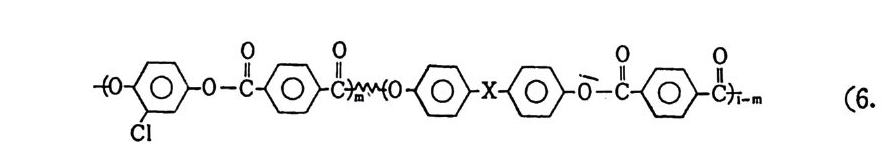

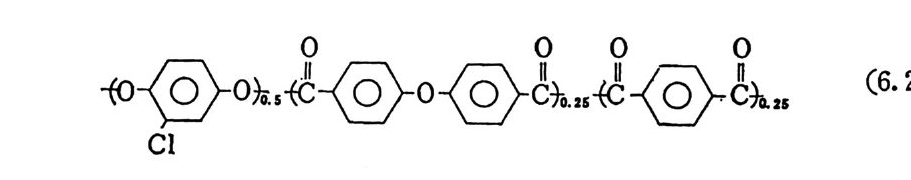

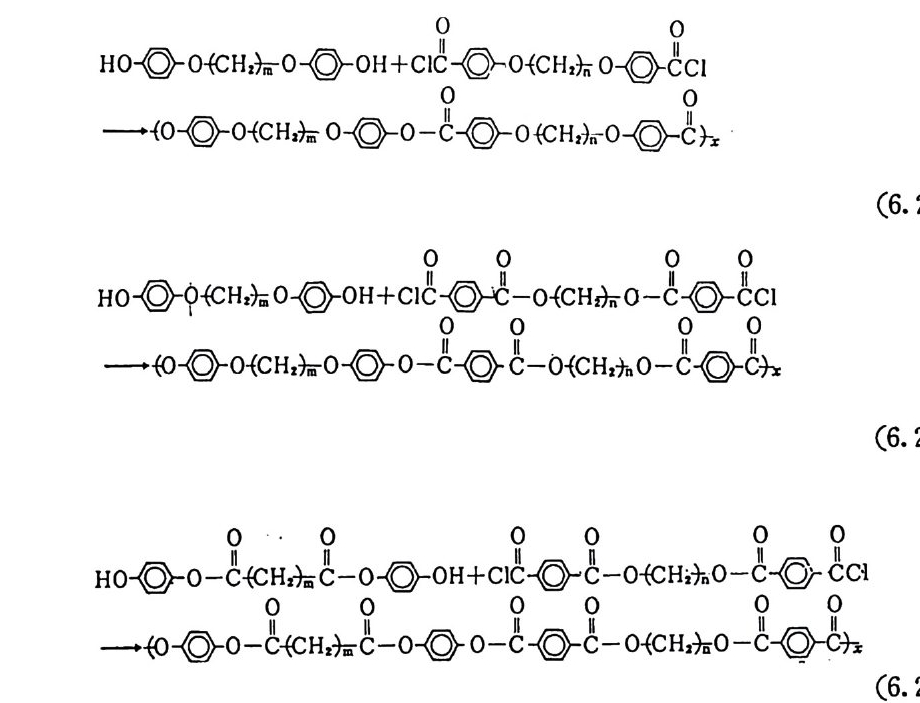

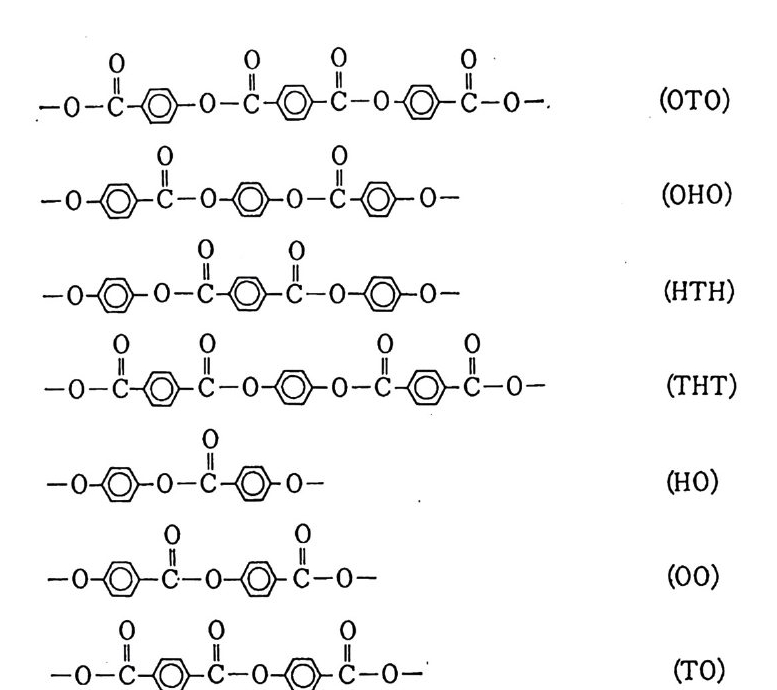

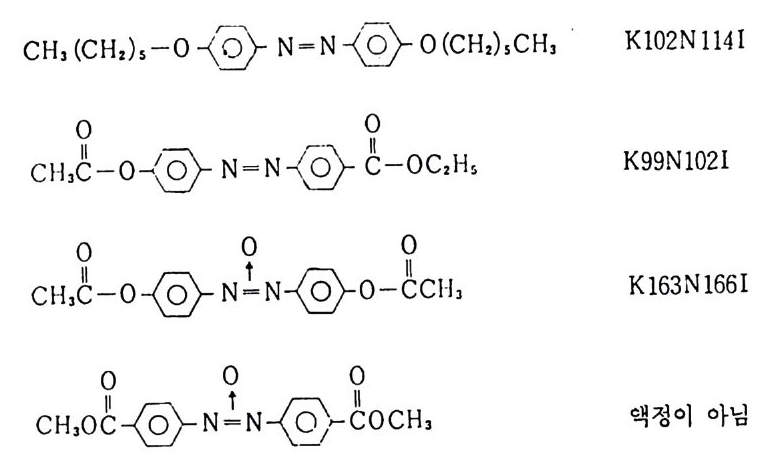

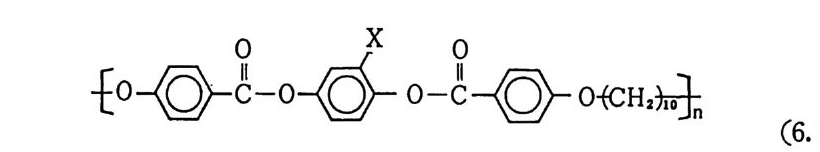

액정중합체

머리말 액정이 발견된 지 100 여 년이 되었으나 오늘날에도 액정에 관한 연구 는 물리 • 화학 및 공학 분야에서 활기차게 진행되고 있다. 아직도 액정 의 구조와 성질에는 답을 기다리는 문제점이 많으며, 그 응용의 폭도 접점 넓어지고 있다. 그러나 처분자량 액정 화합물에 관한 연구는 성숙 _ 기를 지나 장년기에 접어들었다고 해도 과언이 아니다. 이에 비하면 액정 중합체, 혹은 중합체 액정에 관한 연구는 그 역사 가 매우 짧으며, 열방성 중합체에 관한 연구는 더욱 그렇다. 이 분야에 서 필자의 연구 논문이 처음 발표된 것이 1980 년이었으며, 이때만 하더 라도 열방성 액정 중합체의 구조―성질간의 상관관계가 실험적으로 정 립되어 있지 않아 새로운 액정 중합체의 합성이 크게 관십을 끌고 있었 고, 현재에도 그 상황은 크게 변하지 않았다. 물론 액정 중합체가 보여 주는 미세 구조에 관하여 훨씬더 많은 지식이 쌓인 것은 사실이며, 해 가 더해 갈수록 이 분야의 발전도 가속되고 있다. 1970 년대에 들어와 미국 du Pon t사가 폴리 (p-페닐렌 테레프탈아미드) 를 액 정 용액으로부터 방사하여 초강력 섬유인 Kevlar 를 얻었음이 알 려진 후, 이 분야에 대한 관십온 급속히 중가되었으며, 1956 년에 발표 된 강성 막대 분자가 보여 주는 상전이 에 관한 Flory 교수의 논문이 뒤 늦게 더 큰 가치를 인정받게 되었다. 그러나 액정 중합체의 독성 연구 에는 처분자량 화합물에서 볼 수 없는 여러가지 어려움이 있으며, 현제 도 많은 연구진이 액정 중합체의 분석 및 특성 해석에 관해 연구를 행 하고있다.

한편 응용면에서도 우수한 물성을 갖고 있는 새로운 아라미드 및 방 향족 풀리에스테르의 개발, PET 개질, 처융점 콜레스데릭 중합체의 옹 용, 우수한 엔지니어링 풀라스틱의 개발, 액정 중합체 막의 루과성 이 용 동에 많은 관십이 쏠리고 있다. 이처럼 액정 중합체에 관한 연구는 이론, 실험 및 응용면에서 매우 홍미로운 분야이나, 이 분야에 관한 연 구를 행하거나, 이 분야의 전문 논문을 읽으려면 여러 분야의 지식이 함께 필요한 복합성을 지니고 있다. 따라서 처자는 자신의 경험을 바탕으로 이처럼 중요한 고분자 과학 의 한 분야에 대해서 대학원생이면 읽을 수 있을 수준의 단행본을 처 술하기로 결십하였으며, 대우학술재단의 지원은 이를 더욱 채찍질하 였다. 이 분야에 관십이 많은 분들을 위하고, 또 우리 나라에서도 이 분야 의 연구가.널리 진행되도록 조금이나마 보댐이 되면 보람을 느끼리라는 생각에서 한자 한자 글자를 더해 갔으며, 그의 결과가 이 책으로 나오 게 되었다. 인용된문헌은 1983 년중반까지이며, 그 이후의 많은 우수한 연구 결과는 다음 기회에 보충하기로 하겠다. 이 책의 계 1 장에서는 액정 중합체의 역사를 짧게 다루었고, 제 2 장에 서는 액정 중합체에는 어떤 종류가 있는가를 소개하였다. 이어 제 3 장에 서는 액정 중합체의 확인 및 분석법을 바교적 자세히 다루었다. 이는 이 분야를 새로이 접하는 독자에게 실질적 도움을 주고자 하는 마음에 서였다. 제 4 장에서는 액정 형성에 관한 이론을 소개했으나 처자 자신 이 이 장의 내용에는 밝지 못하므로 짧게 취급하였으며, 더 관십이 있 는 독자는 인용한 문헌을 참고하기 바란다. 제 5 장에서는 유방성 중합체 를 넓게 소개하였으며, 제 6 장의 열방성 중합체는 이 책의 중십부라 해 도 과언이 아니다. 저자의 최근 연구 분야가 열방성 중합체이기 때문에 자연히 이 장의 설명이나 문헌의 인용이 다른 장에 비하여 확대되었다. 제 7 장에서는 생체계에서 발견되는 액정 중합체를 소개하였으나, 주로 생체계에서 액정상의 형성이 얼마나 중요한가를 강조하는 내용으로 집 필하였다. 끝으로 제 8 장에서는 액정 중합체의 응용을 나열하는 정도로 그쳤으며, 따라서 응용에 관심이 큰 독자는 실망이 크리라 믿는다. 그 러나 옹용에 관해서는 각 장에서 필요할 때마다 언급하였음을 지적해 둔다.

이 책의 집필중에 우리말 용어 계정의 필요성울 어느 때보다도 강하 게 느꼈으며, 처자 자신이 지온 용어도 적지 않아 색인에 영어를 함께 실어 독자의 불편을 조금이나마 줄이려고 노력하였다. 이 한 권의 책이 고분자 과학 중 한 부분의 발전에 조금이 라도 기 여 한다면 그로 만족할 것이며, 찰못된 내용에 대해서는 독자의 많은 지도편달을 바란다. 끝으로 이 책이 나오기까지 뒷바라지를 아끼지 않은 나의 안사람과, 또 많은 협조를 아끼지 않은 민음사의 박맹호사장, 편집부원과 교정에 많은 시간을 할애한 김준섭군, 그리고 이 책이 나울 수 있도록 지원을 해준 대우학술재단에게 충십으로 감사를 드린다. 1986 년 6 월 안암동에서 陳政一

액정중합체 • 차례

머리말 3제 1 장 액정의 역사 111.1 액정 화합물의 역사 111.2 액정 중합체의 역사 17참고문헌 23제 2 장 액정 중합체 및 액정상의 분류 292.1 유방성 액정과 열방성 액정 292.2 액정상의 분류 302.3 액정 중합체의 구조 39참고문헌 40제 3 장 액정 중합체의 확인 및 분석법 433.1 편광현미경으로 관찰되는 광학적 구조 433.1.1 네마틱상의 광학적 구조 453.1.2 콜레스테릭상의 광학적 구조 및 기타 광학적 성질 483.1.3 스멕틱상의 광학적 구조 543.1.4 유방성 액정상의 광학적 성질 603.2 액정의 X-선 분석법 663.2.1 열방성 액정의 X-선 회절 663.2.2 유방성 액정의 X-선 회절 713.3 액정 중합체의 열분석 803.4 액정의 전자현미경 분석 893.4.1 표면 복제 913.4.2 화학적 고정과 염색 933.4.3 블록 공중합체의 투과 전자현미경 분석 963.4.4 액정 중합체의 주사 전자현미경 분석 973.5 액정의 핵자기공명 분광분석 983.5.1 NMR 분광분석의 원리 983.5.2 네마틱 액정의 NMR 분석 1O3

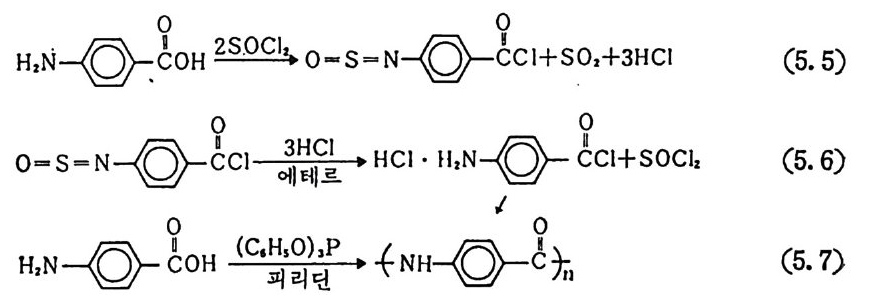

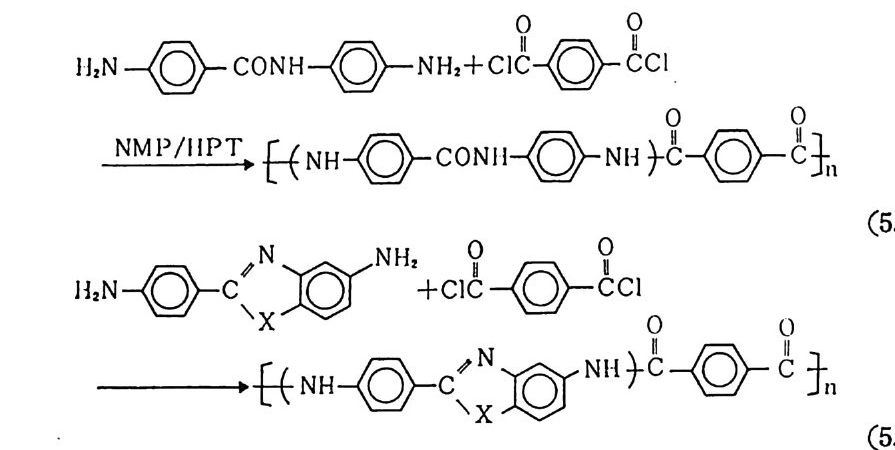

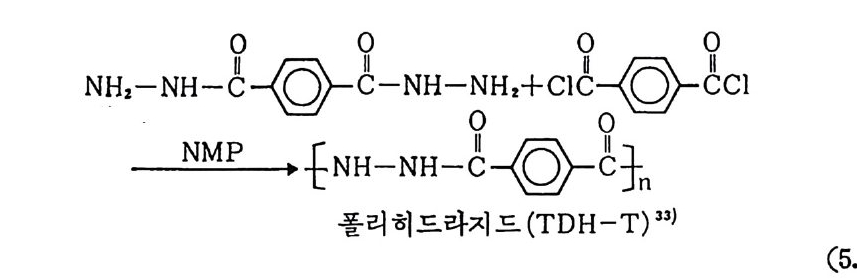

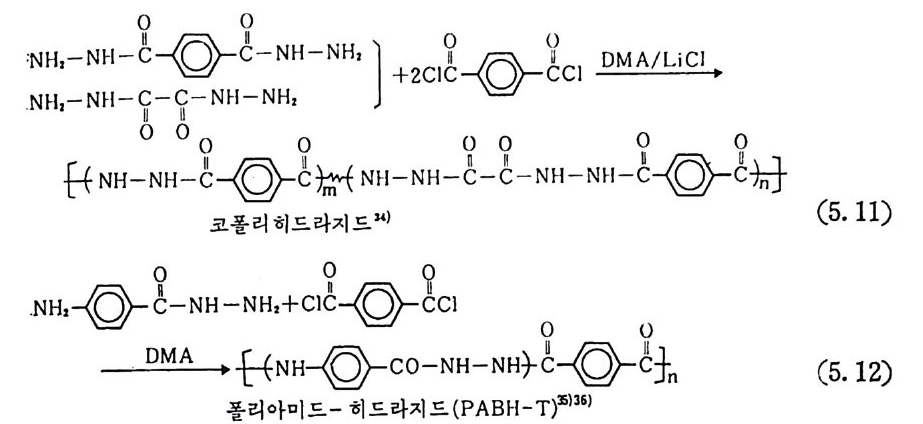

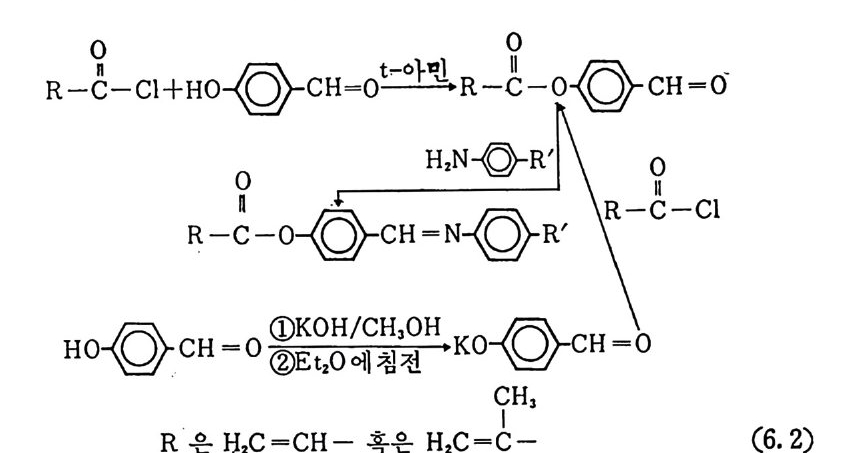

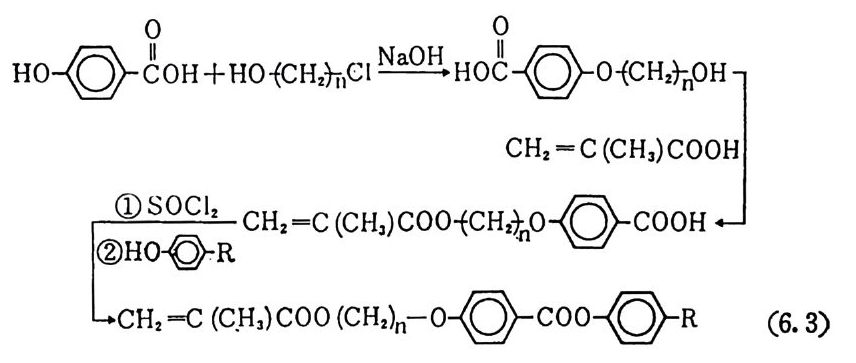

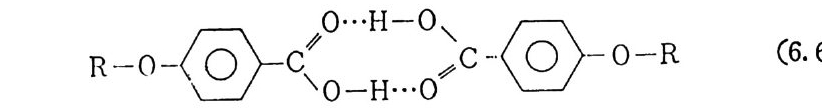

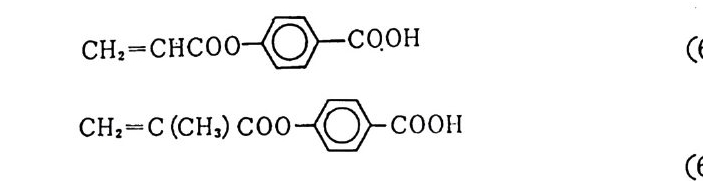

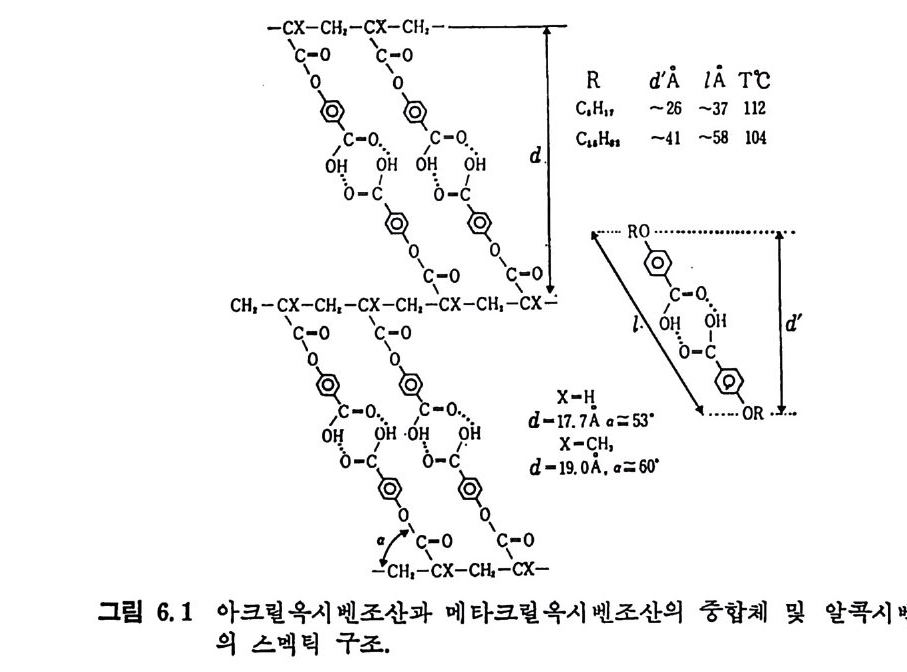

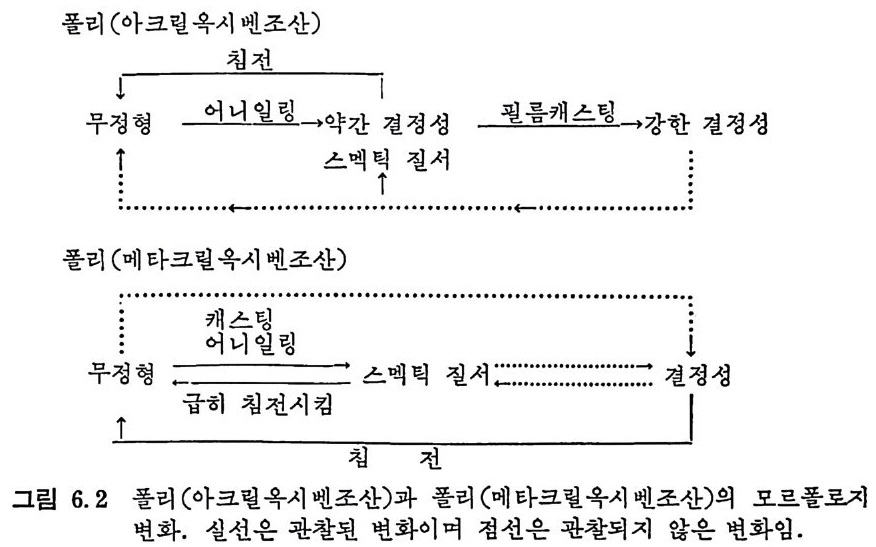

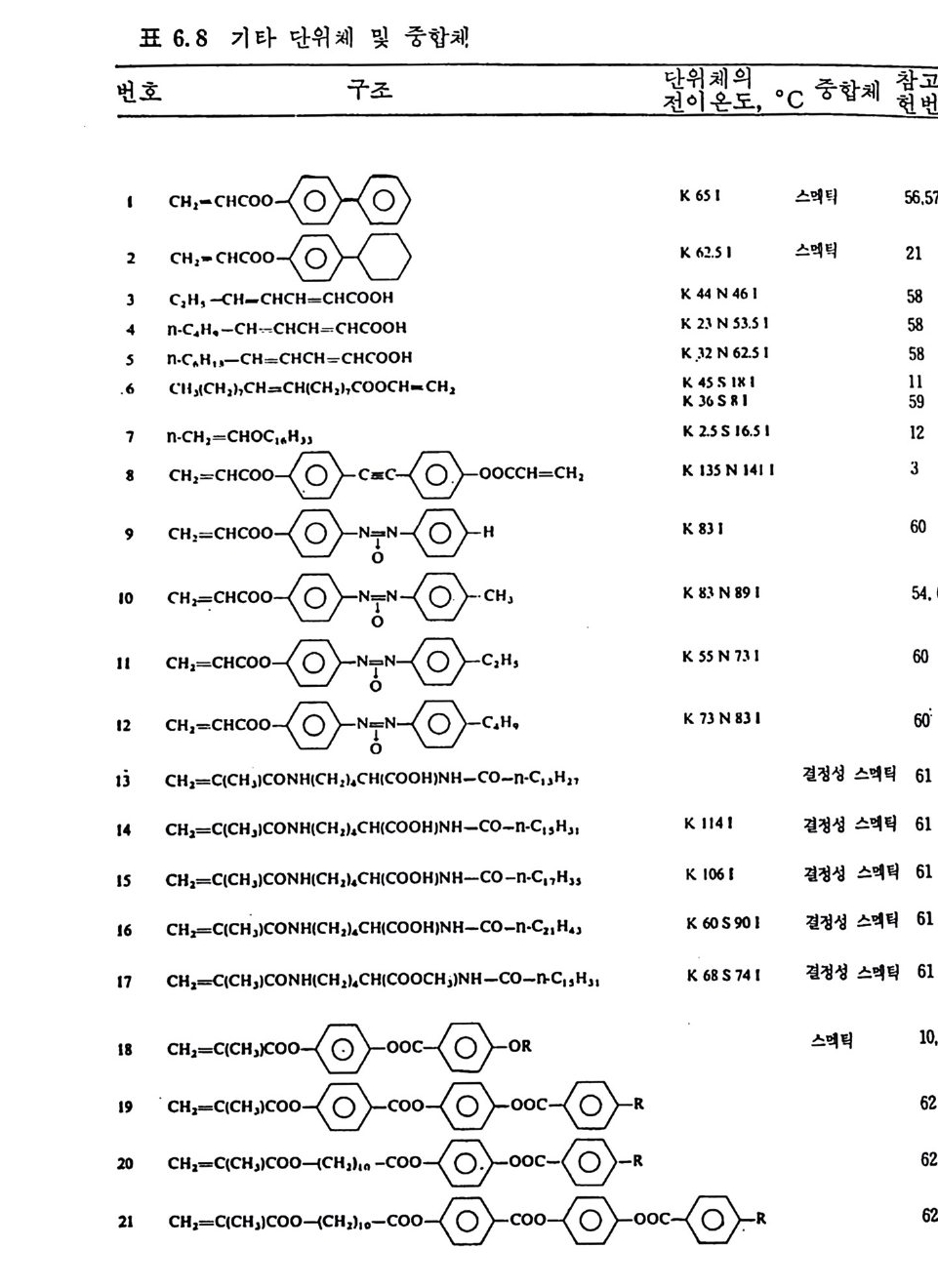

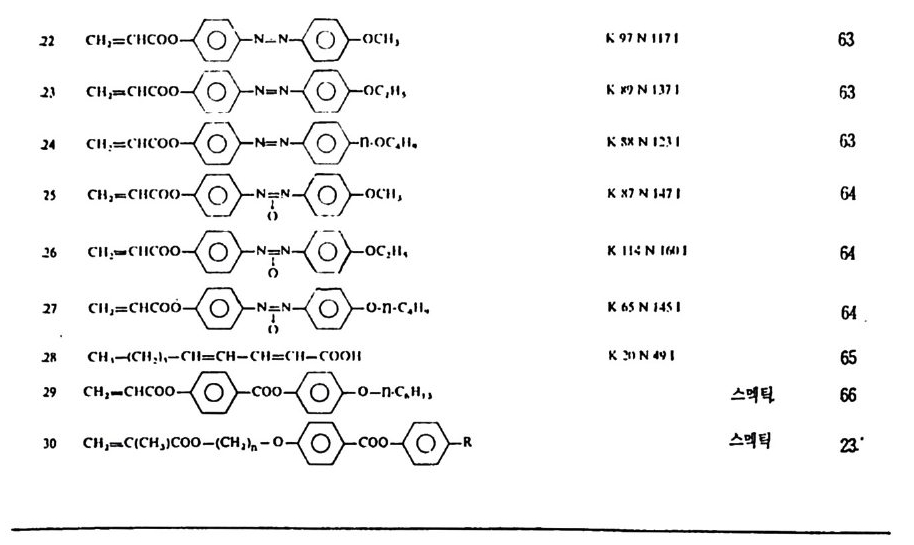

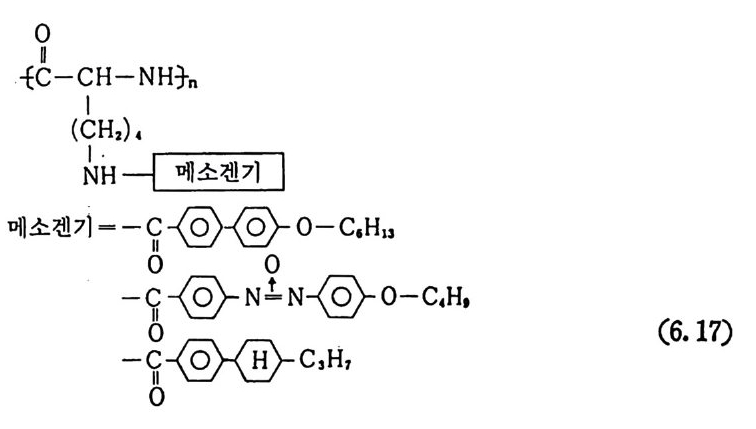

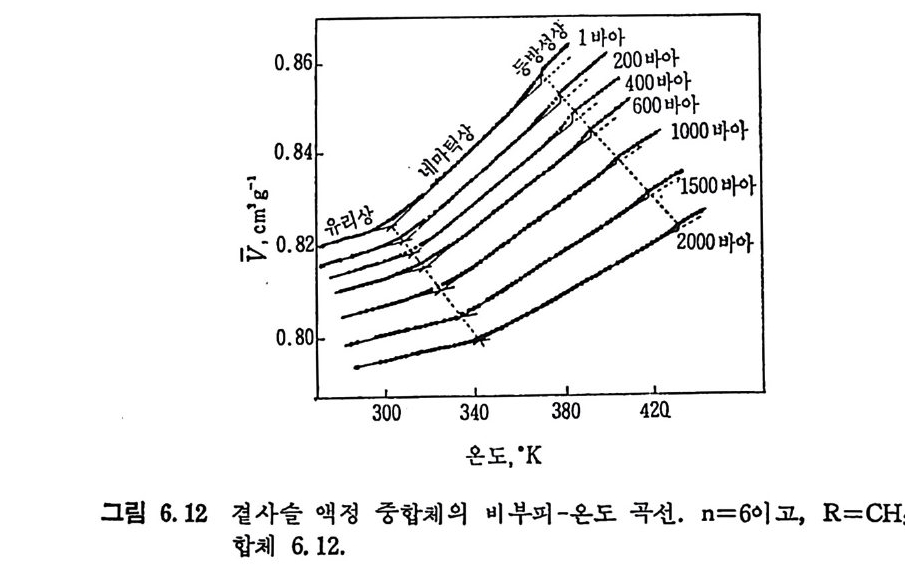

3.5.3 스멕틱 액정의 NMR 분석 11O참고문헌 111제 4 장 액정 형성에 관한 이론 1174.1 Onsager의 이론 1174.2 Flory의 이론 122참고문헌 128제 5 장 유방성 중합체 1315.1 폴리펩티드 1315.1.1 폴리펩티드의 구조 및 유방성 1315.1.2 폴리펩티드 액정의 콜레스테릭 초구조 1345.1.3 폴리펩티드 액정 미세구조의 질서 1365.1.4 고체 폴리펩티드의 액정 구조 1385.2 방향족 폴리아미드 1405.2.1 방향족 폴리아미드류의 합성법 1405.2.2 방향족 폴리아미드 용액의 성질 1435.2.3 섬유의 생산 및 성질 1495.2.4 유연격자를 갖고 있는 방향족 폴리아미드 1515.3 블록 공중합체 1535.3.1 블록 공중합체의 용해성 1545.3.2 비결정성 블록 공중합체 1555.3.3 비결정성 블록과 결정성 블록의 공중합체 1605.3.4 폴리펩티드 블록과 비폴리펩티드 블록의 공중합체 1625.4 기타 유방성 중합체 1655.4.1 셀룰로오스 유도체 1655.4.2 폴리이소시아네이트 1675.4.3 폴리퀴놀린 1705.4.4 전이금속과 폴리인 중합체의 착물 170참고문헌 172제 6 장 열방성 중합체 1776.1 곁사슬 액정 중합체 1786.1.1 단위체의 일반적 합성법 1786.1.2 액정상에서의 분자질서 1806.1.3 긴 알킬 곁가지를 갖고 있는 중합체 180

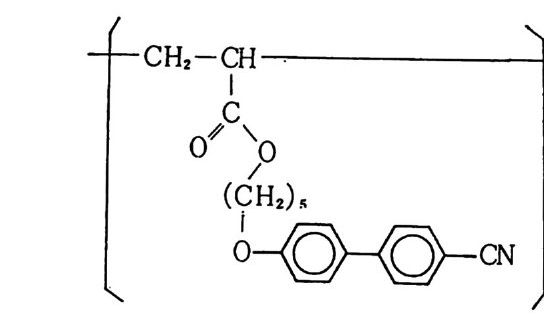

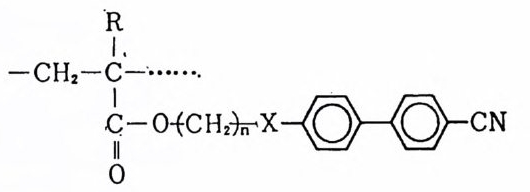

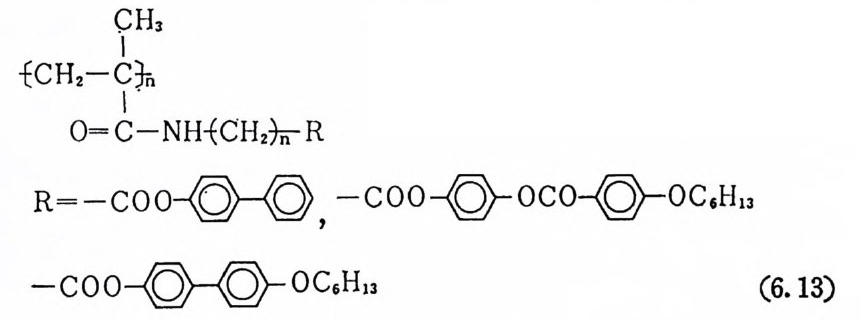

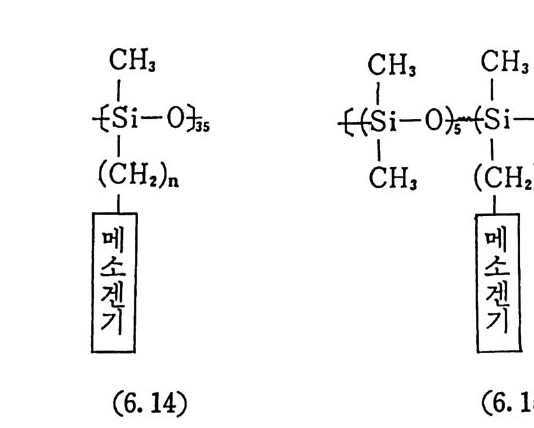

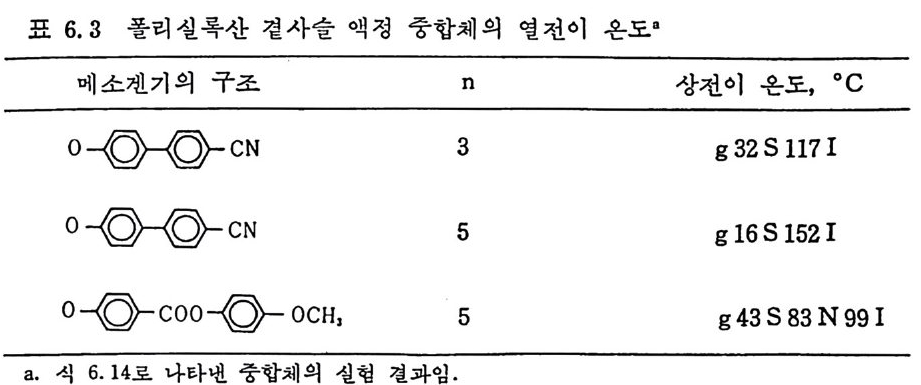

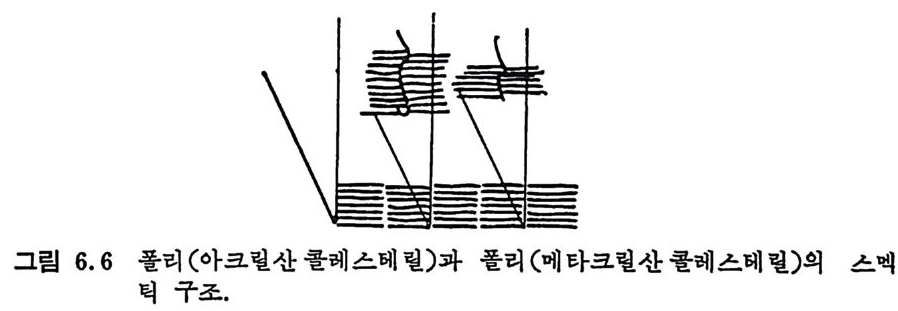

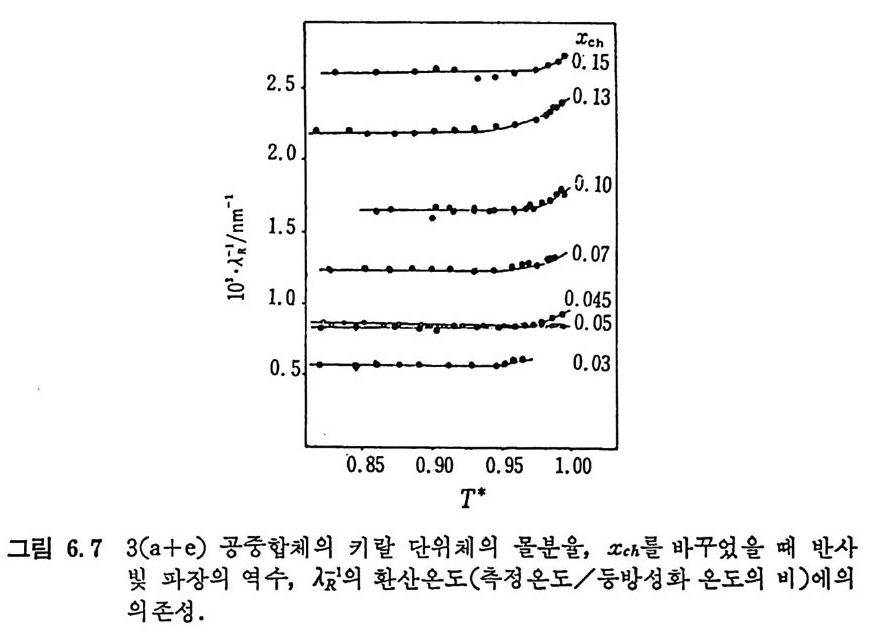

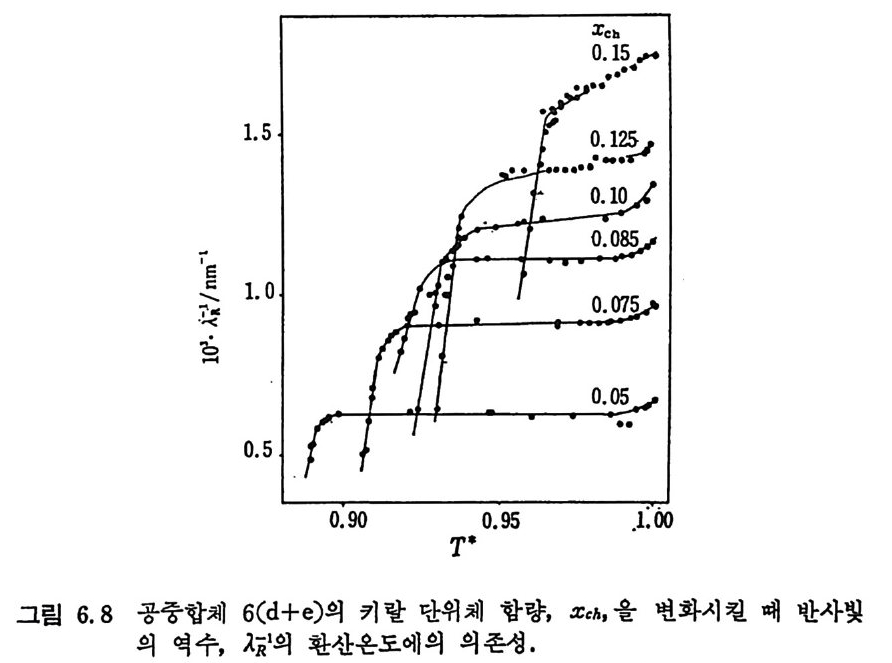

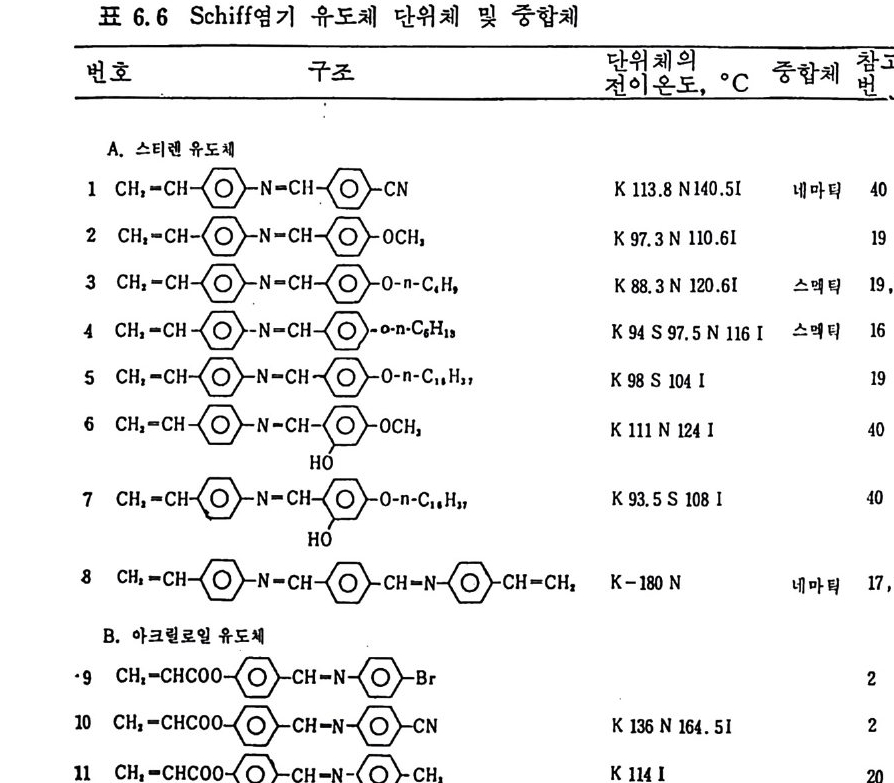

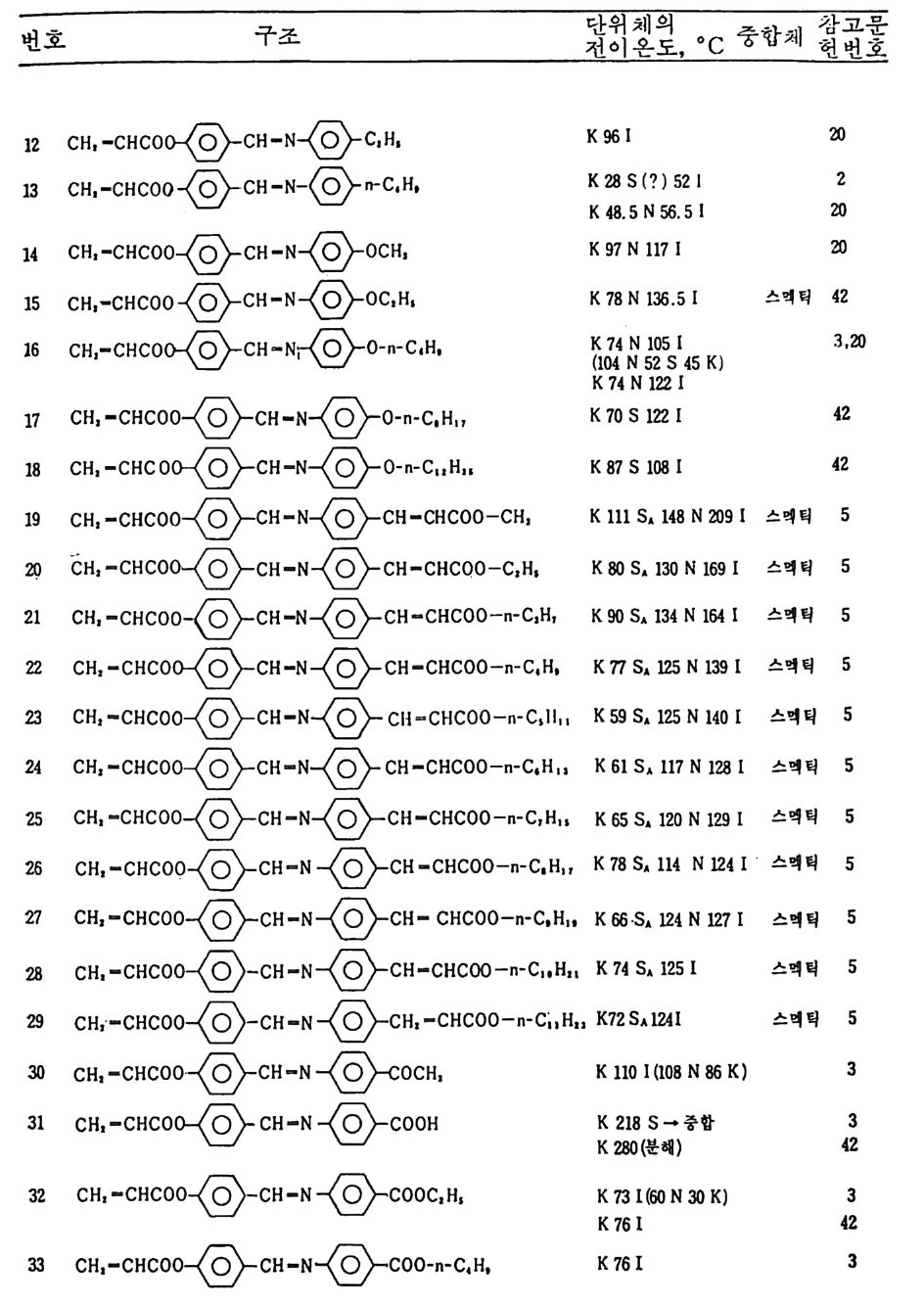

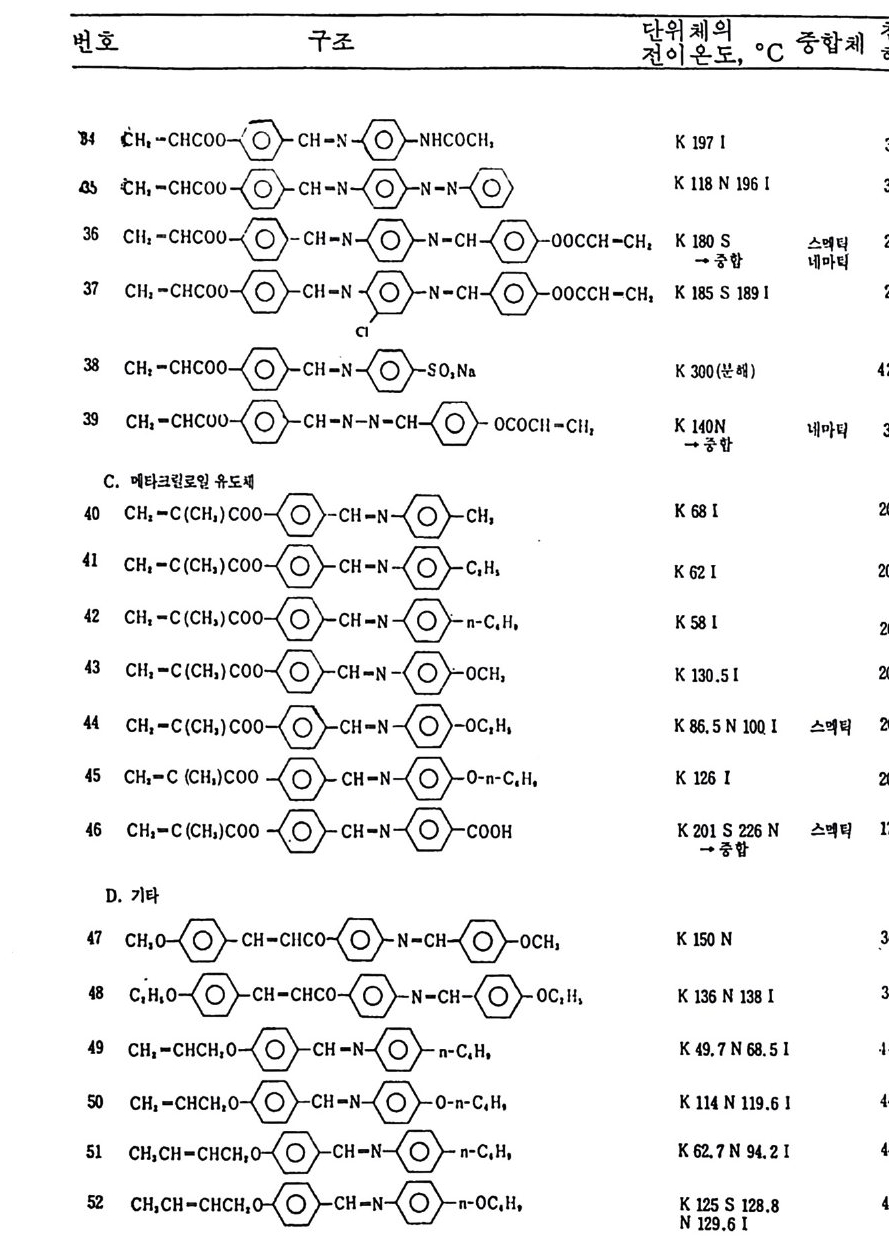

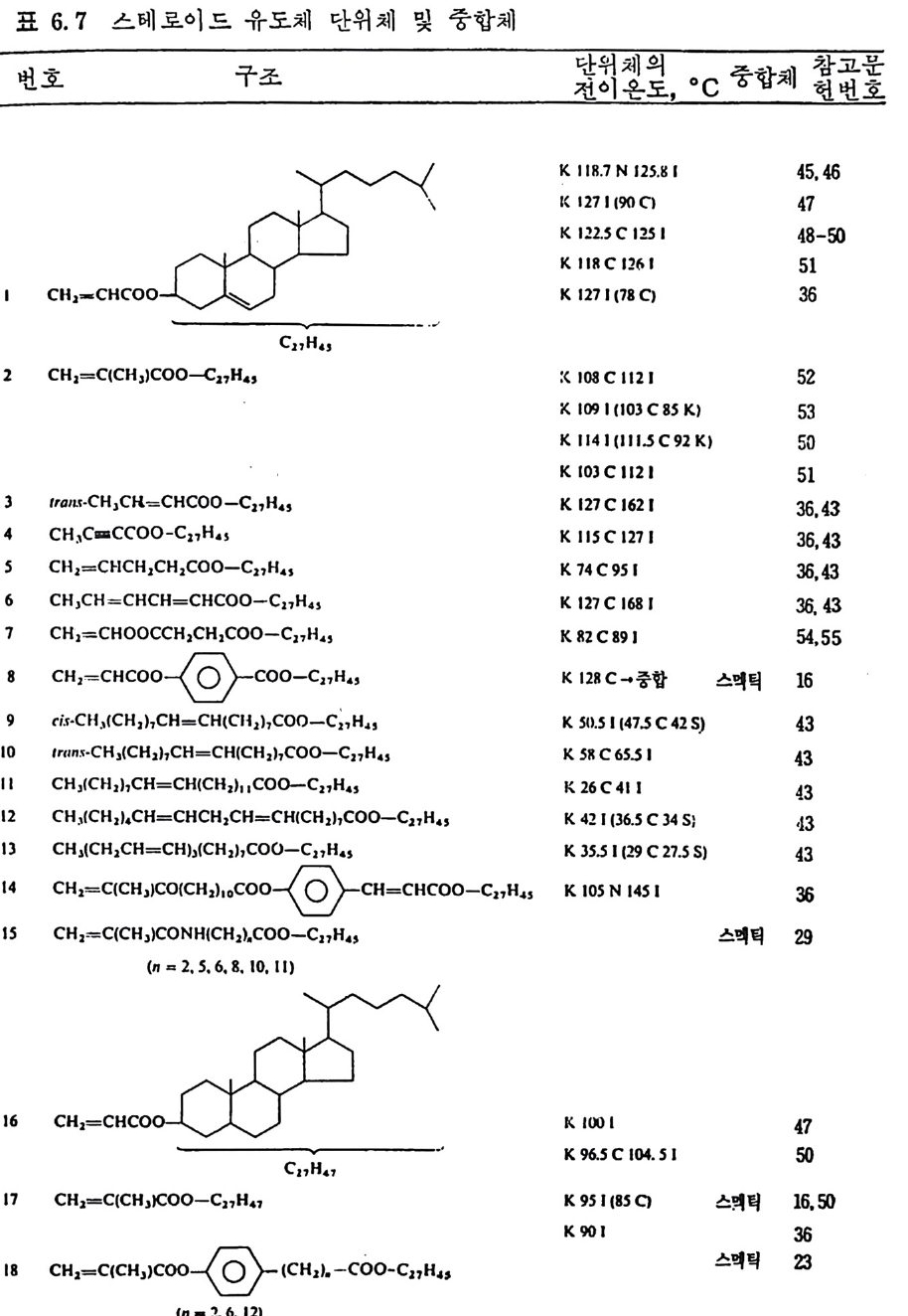

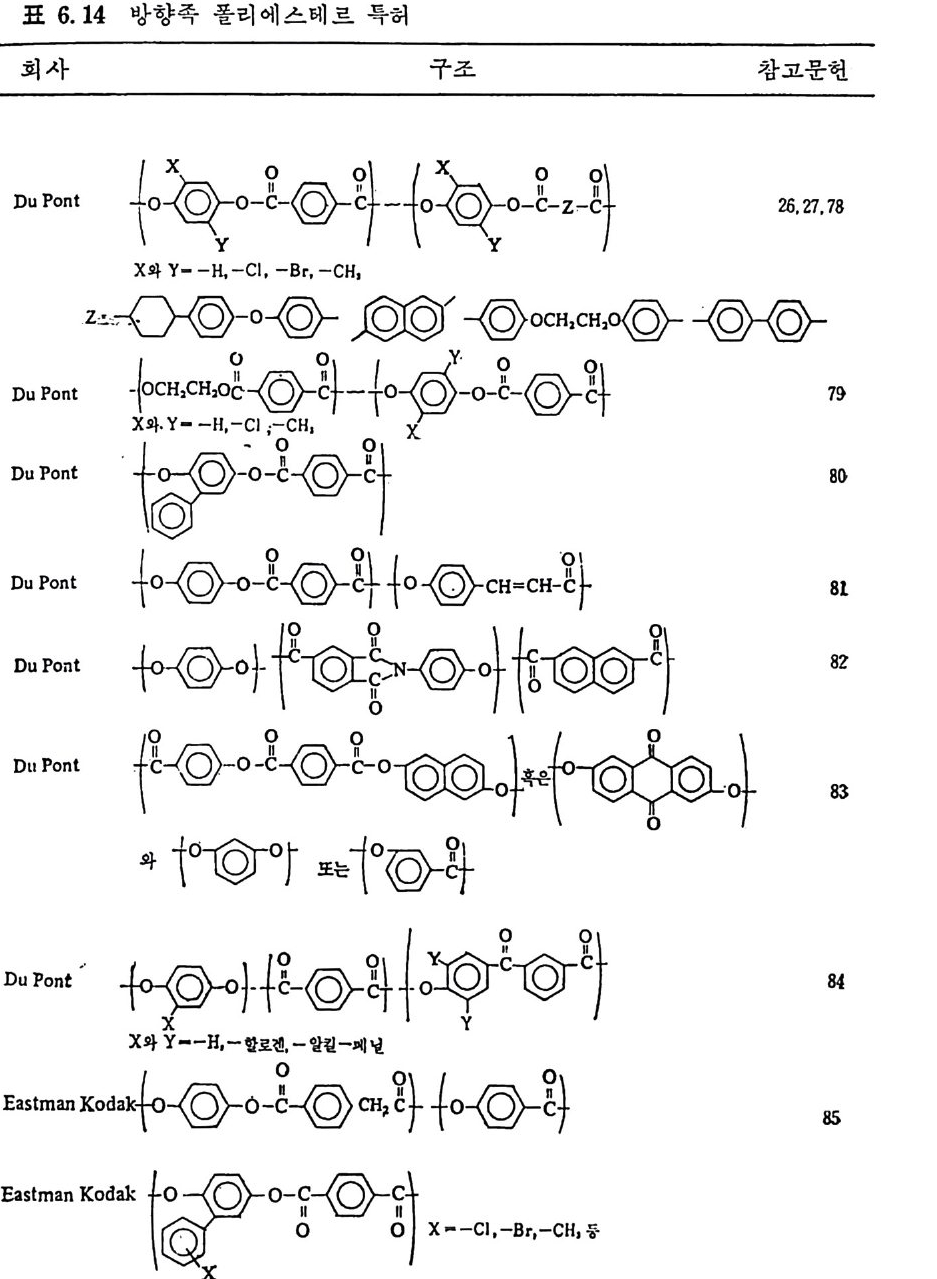

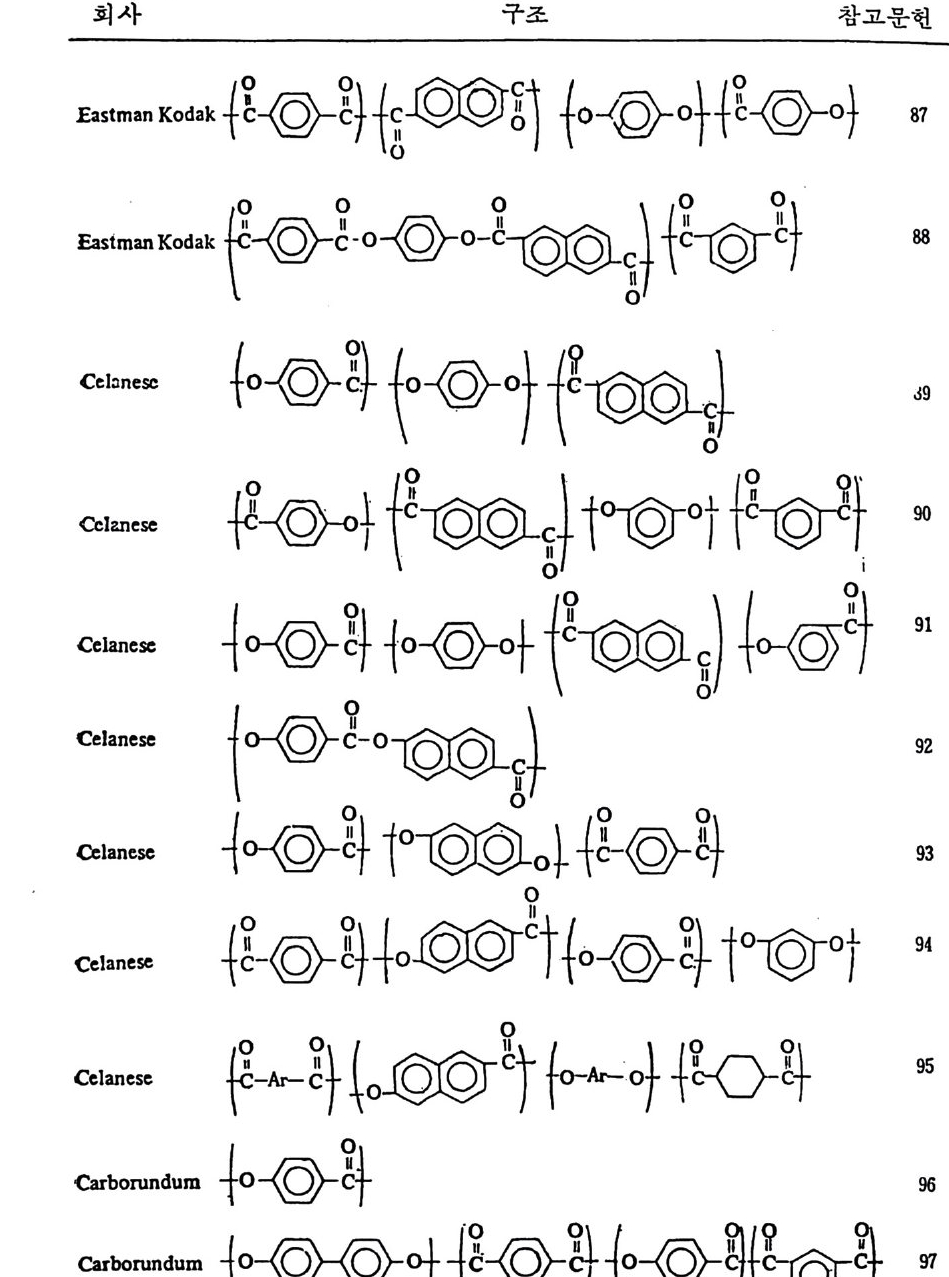

6.1.4 메소겐기를 곁가지에 갖고 있는 중합체 1816.1.5 다리결합 중합체 1926.1.6 액정성이 연구된 비닐 단위체 및 곁사슬 중합체 1946.1.7 곁사슬 액정 중합체의 기타 성질 1956.2 방향족 폴리에스테르 2076.2.1 방향족 폴리에스테르의 특허 예 2086.2.2 방향족 폴리에스테르의 구조와 액정성 2146.2.3 액정성 방향족 폴리에스테르의 유동학 2186.3 풀리(테레프탈산 에틸렌)의 공중합체 2216.4 메소겐기와 유연격자를 주사슬에 갖는 액정 중합체 2296.4.1 메소겐기의 구조가 액정성에 미치는 영향 2306.4.2 유연격자의 구조 및 길이가 액정성에 미치는 영향 2416.4.3 격자에 결합하고 있는 치환기의 영향 2466.4.4 주사슬 액정 중합체의 유동학 2496.5 기타 열방성 중합체 251참고문헌 257제 7 장 액정성 생고분자 및 생체계 2677.1 액정성 생고분자 2687.1.1 지방산 관련화합물 2687.1.2 단백질 및 핵산 2687.1.3 초분자 막대 2697.2 막과 적충계 2697.3 근육 중의 액정상 2727.4 골격 조직 중의 유사 콜레스테릭 및 네마틱 구조 2737.5 세포핵 중의 유사 네마틱 및 콜레스테릭체 2767.6 생체계에서 관찰되는 액정성 자동 회합체 277참고문헌 280제 8 장 액정 중합체의 이용 283참고문헌 285색인 287제 1 장 액정의 역사 1.1 액정 화합물의 역사 액정상의 존재를 인석하지 못한 채 액정상이 나타나는 현상을 기술한 예는 19 세기 중엽에도 있었으나 ,1)2) q석정 역사의 시초는 일반적으로 1888 년에 오스트리 아의 Re i n it zers) (그림 1. 1) 가 벤조산콜레스데릴의 열적 행동을 상세히 기술한 것에 두고 있다. 그는 Lehmann 에게 쓴 편 지 속에 자기의 관찰을 다음과 같이 설명하고 있다.

그립 1. 1 Frie d ric h Rein i t ze r.

그립 1. 1 Frie d ric h Rein i t ze r.

…. .. (전략) 옳은 표현인지는 모르겠으나, 이 물질은 녹는접을 분명 히 두 개 갖고 있읍니 다. 145. 5° 0:사 서 녹아 현탁한 용융상태 가 된 후 178 . 5°Co 사서 갑자기 두명해집니다. 이 두명한 액체를 식히면 참깐 보 라 및 하늘색을 보여준 후 곧 색깔이 사라지고 다시 현탁한 액체로 됩니다. 더 냉각시키면 다시 보라 및 하늘색이 나타났다가는 즉시 백 색의 결정성 고체로 굳어 버립니다.…… 곧 Lehmann 은 편광현미경으로 Re i n it zer 의 관찰을 확인하였고, 후에 지방산의 콜레스테롤 에스테르에서도 같은 현상을 볼수 있었다. 이처럼 녹는접 이상으로 가열하였을 때 용융상태에서 액정을 이루면 열방성이 라 부론다. Ga tt ermann 과 R it schke4) 는 1889 년에 p-아족시 아니 솔의 액 정상을 관찰하였다. Lehmann 은 이 현상을 유정 혹은 결정액이타는 말 로 기 술하다가 1900 년에 처 음으로 액 정 이 라는 말을 사용하였 다. S) 1904 년에 Lehmann6) 은 그때 까지 의 연구를 종합하여 액 정 에 관한 첫 번 단행

그립 1.2 0. Lehmann 의 첫 처서.

그립 1.2 0. Lehmann 의 첫 처서.

본을 펴냈다 ( 그립 1.2 ). 이어 이듬해에 Schenckn 는 「결정액과 액정」이 라는 우수한 논문율 단행 본으로 발표하였 다. Halle 대 학교의 Vorlander 와 그의 제자들도 액정 연구에 공헌이 컸으며, 그들은 첫 스맥덕 화합 물인 p,p/-아족시밴조산 에털에스데르를 합성하였을 뿐만 아니라 8) O식 정 의 다정현상도 발견하였다. Vorlander 연구전의 업적은 1908 년에 발간 된 얇은 책 , Kris t a llin i s c h flu ssig e Subs t anzen 에 서 잘 볼 수 있 다. 9) 이와 비슷한 때에 젊은 물리학자인 Bose10, 는 액정의 이론에 관하여 많은 연구를 행하였으며, 분자군 이론을 발전시켰을 분 아니라, 자기장 의 영 향에 관한 실험 도 행 하였 다. Lehmann 이 Karlsruhe 에 서 서 거 한 1922 년에 S t rasbur g의 Fr i edel11 ) 은 Lehmann 의 연구 결과와 자기 를 포 함한 당대 연구자들의 실험 및 이론을 종합하고비평하는 장편의 논문을 발표하였다. 이 논문에서 Fr i edel 은 특히 액정의 분류 및 명명법을 제 안하였다. 여기서 그는 〈액 체와 같은 고체〉라는 그릇된 표현, 죽 〈액 정〉 이라는 말은 옳지 못함을 지적하고, 물질의 새로운 중간상태의 의 미 를 갖는 중간상태 (혹은 메 소상 ; mesom_o rp h ous 또는 mesomorp h ic ph ase, 혹 은 meso p hase ) 라는 용어를 사용할 것을 주장하였다. 이때까지 이록된 액정의 실험적 관찰 및 이론상의 발전은 놀랄정도로 급진적이었으며, 이를 개관하면 다음과 같다. 구조 : 1906 년에 이 미 Walleran t 12) 와 Lehmann 은 유리 표면의 작용으 로 액정의 광학축이 표면에 수직으로 배열되어 강제로 동방성이 얻어침 울 서 술하였 다. 이 어 Vorlander 와 Hauswald t l3) 는 Achse 油i lder Flu- ssig e r Kr i s t alle 에 액정 사전을 총망라하여 출판하였으며, 또한 액정을 이루는 화합물 분자층에 수직한 방향으로 배향의 차이가 가능함을 처음 으로 연구하였다. Grand j e _ an 은 결정 절단표면상에서 생기는 액정의 배 향에 관하여 연구하였으며, 스맥틱상과 네마틱상이 결정표면에서 다르 게 행 동함을 알아내 었 다. Frie d el.5 :. 네 마틱 상과 스멕 틱 상의 차이 를 확증 하였으나, Lehmann 과 Vorlander 가 이 를 받아들이 지 않아 혼란을 초래 한 접은 역사적으로 흥미로운 일이다. 이론 : 분자간 인력을 정의하지 않고, 분자통계학을 이용하여 Oseenl .C、 은 최초로 여섯 개의 란성상수를 명확히 정의하였다. Oseen 의 이론은 근본적으로 지금도 옳은 부분이 많다. 이 당시 액체 분자의 구조는 이 론적으로 큰 관심의 대상이었으며, 〈화학적 분자〉와 〈물리적 분자〉를 오랫동안 구별하고 있던 터이었고, 액정에서는 〈물리적 분자〉가 매우

크다고 하였다. 이 생각이 후에 분자군이라는 표 현을 사용하게 하였으 며 , 분자군 이 론의 발상이 되 었 다. 앞에 서 말하였 돗이 Vorl ii nder 는 액 정 유기화학에 공헌이 컸으며, 유기화합물이 액정이 되려면 견고한 선형구 조를 갖고 있어야 함을 알아내었다. 그는 분자의 쌍극자모멘트를 측정 하지 않고도 액정 행동을 관찰하여 분자가 굽어 있는지, 혹은 곧은 구조 를 갖고 있는지 구벌할 수 있었다. 이 당시 분자의 극성이 액정성에 미 치는 영향에도 관십은 컸으나, 이에 관한 이론적 발전은 보잘것이 없었 다. 탄성 및 점성 : 액정의 점탄성 행동에 의해 네마딕상과 스멕틱상을 구 별할 수 있음이 밝혀졌으나, 그 이상의 연구는 벌로 없었다. Bose10) 가 1907-1909 년에 걷쳐 액 정 의 접 성 과 상변화간의 관계 를 기 술한 접 은 중 요시되어야 한다. 외부장의 영향 : Fr i edel 은 1922 년에 전기장이 네마틱 액정을 배향할 수 있음을 말하였고, 물리학자 We i ss 의 강자기성 개념을 액정에도적용 하여 야 한다고 주장하였다. 당시는 We i ss 의 강자기설이 넓게 인정을 받 고 있던 때이다. 빛산란:이때까지 네마틱상이나 스맥틱상에 의한빛산란에 관하여는 펄로 알려진 바가 없었고, 주로 콜레스테턱상에 주의가 집중되고 있었 다. 비를린 네마틱상의 광학적 성질울 여러가지 모형으로설명하고자 했 으며, Stu m p f, Frie d el 및 Maug uin1 4) 등이 이 분야에 공헌하고 있었다. 이상과 같이 Fr i edel 이 서거한 1922 년까지는 액정의 기초 이론이 정 립되고, 액정의 조직적 분류의 기초가 다저전 시기타 할 수 있다. 이후 부터 1930 년대 초까지는 액정 역사상 매우 다확적인 기간이었으며, 액 정 역사에서 아마도 최대의 융성기라 볼 수 있는 1960 년대 이전 중에서 는 가장 중요한 때이었던 것 같다. 이 시기에 이루어전 업적은 Oseen,15) Ewald-Di sc ussio n 16) 및 Faraday Socie t y Transacti on 17) 둥에 찰 요약되 어 있다. 이 기간에 액정에 관하여 이루어전 주요한 발전을 앞에서와 같이 몇 가지 분야로 나누어 살펴 본다• 구조 : Zocher18)(Pra gu e) 는 방향성 흡착에 관한 연구로 공헌이 컸으며, 그는 콜로이드를 유방성 메소상에 포함시켰다. 또한 그는 Oseen 의 이 론으로부터 연속체설 18)-20) 을 발전시켰다. 구조분석 : Kas t와 Edmond Frie d el(George Fr i edel 의 아들)은 자기 장 에서 배향된 네마덕상의 X- 선 분석과 스멕틱상의 X- 선 분석으로부터

액정이 둥방성 엑체보다 훨씬 큰 분자질서를 갖고 있다는 사실을 처음 으로 밝혔다. Herrmann 과 Krummacher 도 액정의 X- 선 연구에 많은 기여를 하였다. R i nne 가 결정의 X- 선 회철과 액정의 X- 선 회철간의 유사성에 기초하여 액정을 유사결정이라 부론 것도 이때이다. 이론 : Oseen 이 액정에 관한 이론을 광법위하게 발전시켰으나, 분자 군설과 연속체설간의 논쟁이 주된 초접이었다. Orns t e i n(U t rech t)은수 밀리미터나 되는 두꺼운 막을 사용하여 실험한 것에 반하여 Zocher 는 주로 매우 얇은 막을 고찰하였다. 이와 같은 차이접이 액정의 실제적 응용에도 크게 영향을 미침은 훨씬 후에나 알게 되었다. 외부장의 영향 : 분자의 반자기성이 배열의 원인이고 자기성 분자군 모멘트에는 무관함이 일반적으로 받아들여지고 있었다. 이 배향효과에 관한 이 론은 Sziv e ssy, Deby e, J ezew i sk i와 Kast 둥에 의 하여 발전되 었으 며, 이들은 주로 자기장에 의하여 액정이 배향할 때 de 에 의촌하는 성 질로부터 각기 이 론을 유도하였 다. Freeder i cksz 와 Rep iew a, Foex 와 Roy e r 둥에 의 하여 이 론이 실험 적 으로 증명 되 었 다. 한편 Orns t e i n 은 자 기장에 의한 액정의 배향효과물 정량적으로 서술하였다. Lehmann, Frie d el, Kast, Zocher 및 Freederic k sz 동의 실험 으로부터 양과 음의 de- 비 등방성 과 분자의 대 칭 성 및 극성 과의 관계 (Zocher 의 법 칙)가 정립되었다. 한편 Kas t는 전기장에 평행한 방향으로스스로 배향 하는 분자들이 존재함울 보여주었다. 그후 전기장으로 액정을배향시키 논 실험이 많이 발표되었으나, 이들 실험결과는 당시의 이론을 정돈하 는데 도움을 주기보다는 오히려 새로운 문제접을던쳐주는 결과를 초래 하였 다. 또한 Kas t 21) 와 Svedberg 22) 는 액 정 의 전기 전도성 을 자기 장의 방 향 및 온도와 관련지 어 연구하였다. 이 밖에 Ornste i n , 23) Ri w l in,2 -0 von W ijk, 2 s) Freederic k sz26) 둥은 시 료가 접 하고 있는 벽 이 배 향에 주는 영 향을 연구하였고, 자기장의 세기를 증가시킴에 따라 기벽에 의한 배향 영역의 두께가감소함을 정량적으로축정하였다. 그러나 이 시기에는 동 적장의 영향과 정적장의 영향간의 차이를 분명히 구분한 것 같지 않을 분더러, 전동수의 영향에 관한 실험도 몇 년 후에나 보고되었다. 또한 적용시킨 의부장의 군일성에도 문계가 있었던 것 같다. 1930 년대 중반부터는 여러가지 새로운 실험이 행하여졌으며, 이전에 발전된 이론이 확대되어 액정의 실험 및 이론적 기반이 공고히 되었다. 그러나 그후 제 2 차세계대전으로 연구가 장기간 소강상태에 빠질 수

밖에 없었고, 1945 년 이후에야 다시 이 분야의 연구가 활발해지기 시작 하였다. 1938 년에 개최되 었던 The Bunsen Di sc ussio n Mee ti n g이 2 차 대전이 끝나기 전에 가졌던 마지막 학술대회였으며, We yg and27) 는 대 전중 액정의 화학 및 구조에 관하여 광법위하거 1 발표하였다. 이계 이 기간의 연구 활동을 좀더 자세히 살펴보겠다. Orns t e i n 과 함께 일하고 있던 Kas t가 1933 년에 Fre i bur g에 돌아와 의 부장이 액정에 미치는 영향과 상전이열에 관한 연구를 시작하였으며, 그후 1937 년에 Halle 로 옮겨 2 차대전이 끝날때까지 연구를 계속하였다. Ma i er28) 는 Halle 에서 액정화합물의 유전상수 측정에 관한 많은 실험을 행하였고, 후에도 Fre i bur g에서 이 분야에 많은 업적을 남겼다. 홍미있 는 일은 Vorlander 의 제 자이 며 동시 에 R i nne 의 동료였 고 고분자 화학의 아버지라 불리는 S t aud i n g er 는 Fre i bur g에 있었으면서도 액정연구에는 벌로 참가하지 않았다는 접 이 다. We yg and(Le ipzig )27) 는 Vorlander 의 지도를 받으면서 화학구조와 액정의 열적 성질간의 상관관계를 밝히는 데 큰 공헌을 하였으며, Zocher 는 연속체이론을 간결 명료하게 해석한 접에서 유명하다. Lawrence, 29) McBain , 30)31) Vold32) 는 유방성 액 정 에 관한 연구에 집 중하였고, Len i ng rad 의 Zwe t ko ff와 그의 공동연구자들 33)34) 은 Freederi- cks 떠 연구를 계속 이어받아 액정의 이론을 더욱 발전시켰을 분 아니 라, 0석 정 의 란성 과 의 부장의 영 향을 연구하였 다. 조금 후에 Ma i er 는 유 전성에 관한 군일론을 발전시켰고, Saup e 및 Weber 와 더불어 네마틱 상의 분자구조를 연구하였다. 전쟁 종료해 인 1945 년부터 지 금까지 이 룩된 액 정 연구의 발전상은 여 기서 다룰 필요가 없다고보며, 이에 관하여는최근의 문헌에서 쉽게 찾 아볼 수 있 다. 대 전 후 첫 국제 회 의 가 1958 년에 있 었 던 Faraday Di sc us- s i on 이 었으며 , Brown 과 Shaw35) 의 유명 한 논문이 Chemi ca l Rev i ews 에 발표되었다. Gra y의 훌륭한 조직적 연구가 뒤따랐으며, 곧 그의 처술, Molecular St ru c tu re and the Prop e rti es of Li qu id Cry s t als 가 발간되 었다 .36) 다음 철에서 더 자세히 다루겠으나 현재 액정 중합체에 관한통 계화학적 이론 중 가장 많이 인용되는 Flory 37) 의 연구논문은 이보다 조 금 먼저 발표되 었 다. 1960 년판 Landol t -Borns t e i n3B) 에 는 1400 여 종류의 액정 물질이 수록되기에 이르렀다. 1968 년 5 월 28 일에 미 국의 RCA 사는 액 정 을 이 용하여 새 로운 표시 장

치를 만들었다고 발표하여 세상을 놀라게 하였다. 그후로, 전기시계, 탁상용 계산기, 측정기 둥의 더지탈 표시장치 등과 같은 전기광학 분야 에서 넓게 사용하고 있으며, 곧 원격조정 교통선호판, 차량 기기판, 목 수 유리창, 카메라 셔터 둥에 액정의 사용이 예상된다. 더구나 현재 광 학적 기억장치 및 천연색 TV 스크린 개발도 시도되고 있으며, 따라서 앞으로 액정의 응용은 더욱 광범위해질 것이 기대된다. 1.2 액정 중합체의 역사 액정 중합체의 경우는 처분자량 액정 화합물과는 달리 그 역사의 시초 률 어디에 둘지 관접에 따라 많이 다를 수 있다. 중합체에 관한 인식아 벌로 넓지 못할 때에 이미 고분자 물리화학 교재 39) 에 액정의 성질이 언 급된 예는 있으나, 이는 특정 고분자의 구조가 액정이 보여주는 초분자 적 규칙 배열과 겉보기에 유사함을 말할 분이고, 열역학적으로 안정한 ‘ 구조를 말하는 것은 아니었다. 무정형 상태에 있는 중합체의 경우 보통 마구잡이 배열을 갖지만, 결 정성 중합체의 경우는- 결정 영역과 무정형 영역의 계면에서 분자사슬이 부분적으로 정돈되어 있을 가능성은 충분히 있다. 또한 무정형 중합체 률 한쪽 방향으로 변형시켜도 분자사슬의 평행적 배열을 유도할 수 있 다. 과거에는 이처럼 부분적으로 변형된 고분자의 구조를 액정이타는 용어를 사용하여 서술한 예가 많으므로 오래된 문헌을 읽을 때는 이 점 에 유의하여야 한다. 풀리(데레프탈산에틸렌)을 특수한 조건에서 연신하면 최종적인 결정 상태로 되기 전에 일련의 중간상태, 죽 무정형상태와 결정상태의 중간 상태를 여러 단계로 거치게 되며 흔히 이 상태를 모두 유사결정상태라 · 부르며 , 여 러 면에 서 액 정 과 매 우 유사하다. Bona rt 40) 는 연신윤이 증가 함에 따라 무정형상태에서 · 네마틱상 및 스멕틱상과 유사한 상태를 거쳐 결정으로 됨을 밝힌 바 있다. R i nne 가 저분자량 액정을 유사결정이라 불렀던 역사적 사실온 이미 앞철에서 언급한 바 있다. S t a tt on41) 은 무정 형 합성 중합체 중 몇 경 우에 일차 혹은 이 차원적 규 칙성 배열을 갖고 있는 부분이 존재함을 알았고, 횡적인 규칙성온 없고 분자장축 방향으로만 주기성이 있으면 일차원적 질서를, 규칙적으로 횡 적 쌓임이 가능하면 이차원적 질서를 갖게 된다고 결론지었다. Bohn

등-12)은 1961 년에 어택 틱 폴리 아크릴로니트탈이 쌍극성분자 내 반발 때문 에 사술의 강성화가 생겨 횡축방향의 질서 를 갖고 있는 독수구조를 하 고 있다고 보고한 바 있다. 또한 풀리(비닐카르바졸)은 결정성이 아니

::n po ly( v in y l carbazole)

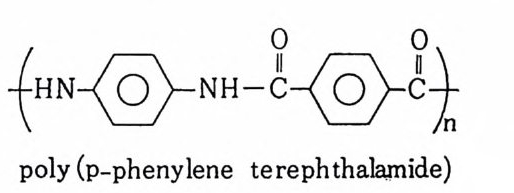

면서도 견고한 막대형 사슬이 횡적으로 규칙적 구조를 하고 있음이 휠싼 후에 밝혀진 바 있다 .43) 유사한 현상을 풀리(트리플루오로아세트산비 닐 )42) 및 풀리 (a,P- 디메틸스티렌 )44) 에서도 볼수 있었다. 더 최근에 와 서 는 풀리 디 에 틸실록산 45) 및 폴리 포스파잰 46)47) 등도 액 정 중합체 와 유사

(-『; N-).

(-『; N-).

하게 행동함이 발표된 바 있다. 그러나 이들 중합체가 여러 면에서 참 다운 액정 중합체와 유사한 성질을 보여주지만, 이들을 액정 중합체라 부르기에는 액정의 정의로부터 벗어나는 여러가지 문제접이 있다. 저분자량 액정 화합물의 가장큰 구조적 득칭은 분자의 모양이 너비에 비하여 길이가 길며, 또한 전체 분자가 견고하고 직선형이거나 그러한 부분을 갖고 있다는 접이다. 이처럼 강성 막대형 분자의 붉은 용액의 행 동은 통계 학적 으로 서 술할 수 있으며 , Onsag e r, 48) Zim m, 49) Ishih a ra50) 둥이 초창기 이론을 발전시켰다. 1956 년에 Flory 37) 는 격자 모형을 빌려 전한 용액을 다루어, 용질 입자가 비대칭형이고 견고할 때, 어느 임계 농도에 도달하면 동방성상과 비동방성상으로 상분리가 일어날 것울 예 시하였다. 흥미있는 일은 이와 같은 상분리가 분자간 인력울 전혀 무시 하여 도 생 간다는 접 이 다. Flor y는 더 나아가 동방성 상과 비 동방성 상(액 정상)이 평형을 이루고 있을 때, 용질의 농도가 비동방성상에서 더 크 다는 것도 예측했다. 그후 D i Marz i o51) 는 Flor y의 이론을 연장하여 비

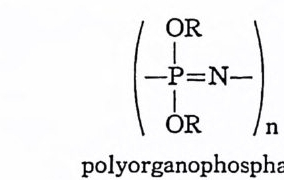

동방성상이 순수한 용융상태에서도 생길 수 있음을 지적하였다. 즉 이 둘의 이론은 열방성 액정계까지에도 연장할 수 있다. 이들 이론이 최초로 실증되기는 막대형 구조를 갖고 있는 생체고분자 내 지 합성 풀리 펩 티 드에 서 였 다. Rob i nson52)53) 과 Hermans 다) 동은 풀리 (L- 글루탐산 T- 벤질)이 용액 중에서 나사선 구조를 가지므로 견고한 막 대처럼 행동하여 어느 임계농도에 도달하면 둥방성 용액과 비등방성 용

(―:―〔一 NH― )n

(―:―〔一 NH― )n

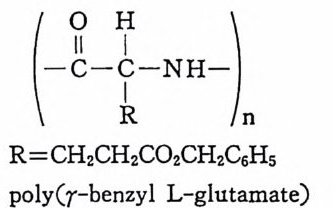

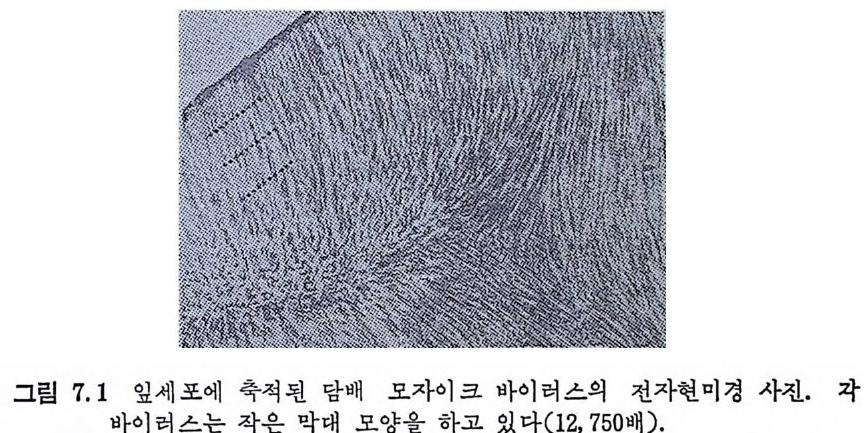

액으로 분리함을 관찰 • 연구하였다. 물론 농도를 계속 증가시키면, 전 채용액이 비동방성으로 변한다. 죽 용액상에서 액정성을 보이는 유방성 액정을 얻는다. Rob i nson 은 이와 같은 액정의 구조를 X- 선 회철법으로노 조사하여 정 돈된 구조를 가지 고 있음을 밝혔다. 후에 1970 년대 에 들어 와서 폴리 (L- 글루탐산 7- 벤질) 용액과 전조시킨 필름이 전기장과 자기 장에서 어떻게 행동하는가도 X- 선 회철법에 의하여 조사되었다 .55)56) 이 보다 훨씬 전에 Bernal 과 Fankuchen57) 은 X- 선 분석에 의하여 담배 모 자이크 바이러스가 용액 중에서 막대형을 유지하면서 이차원적으로 정돈 된 구조를 하고 있음을 알았으며, 이는 바로 액정 구조를 이루고 있음 을뜻한다. 이에 비하여 액정성 합성중합체에 관한 연구는 1960 년대 후반에 방향 족 풀리아미드를 액정용액으로부터 방사하여 강도가 매우 큰 섬유를 얻 울 수 있음이 미국의 du Pon t사에 의하여 발표된 후에야 급속한 전전 울 이루고 있으며 ,58)59) 이에 관한 자세한 설명은 제 5 장에서 다루고 있 으므로 여기서는더 이상다루지 않겠다. 풀리(p-페닐렌데레프탈아미드)

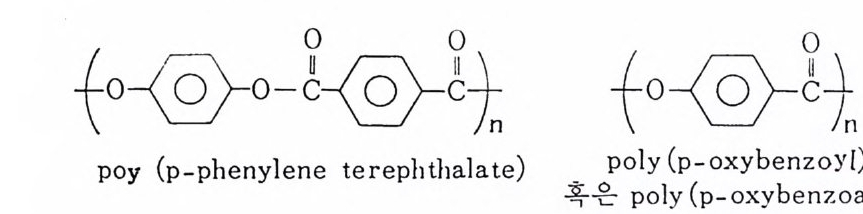

와 같은 방향족 풀리아미드나 폴리펩티드 둥 대 표 적인 유방성 중합체는 녹는점이 매우 높아 녹기 전에 열분해하므로, 이 들 이 용융 상태에서도 액정을 형성하는지, 죽 열방성도 갖고 있는지는 실험적으로 증명할 수 가없다. 방향족 풀리 에 스테 르중 풀리 (테 레 프탈산 p-페 닐 렌 )60 ) 과 풀 리 ( p―옥시 벤조일 )61) 둥은 막대형 중합체로 액정을 형성할 수 있으리라고 예측할

0 0 。

0 0 。

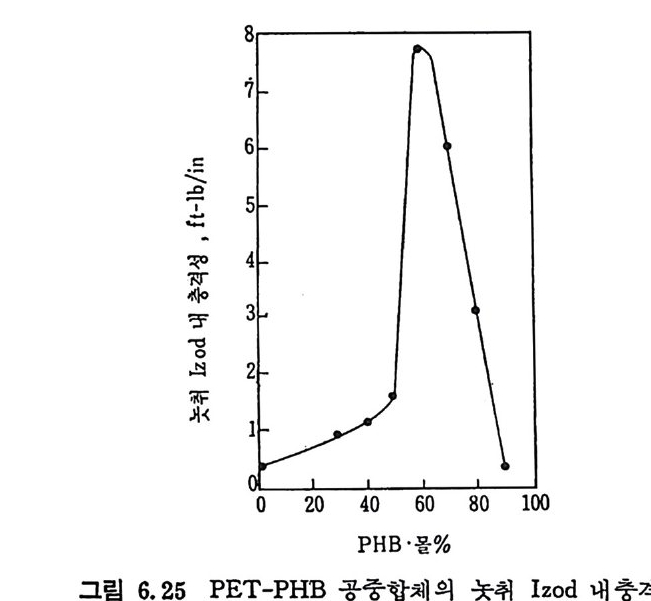

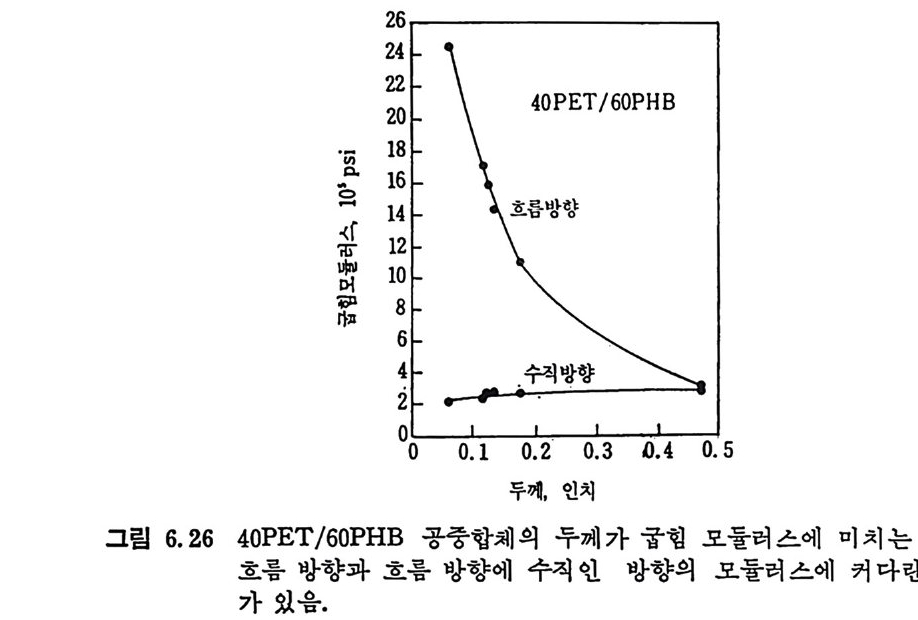

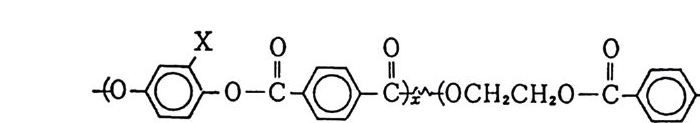

수 있다. 그러나 이들이 유방성 액정을 형성한다는보고가 아직 없을분 아니라, 녹는접도 너무 높아 용융상태에서 액정을 만드는지도 알기 어 렵다. 1970 년대에 들어서면서, 특히 미국의 몇 회사의 연구전은 위에서 말한 두 기본적인 방향족 풀리에스테르의 구조를 여러가지 방법으로 바 꿈으로써 녹는접을 낮추어 분해 온도 이 하에 서 가공이 가능하며 , 용융 상태에서 액정을 형성하는, 죽 열방성 중합체를 합성할 수 있었다 .62)-67) 이상과 같이 분자사술 전체가 막대형 구조를 갖고 있는 방향족 풀리 아미드나 방향족 폴리에스테르와 같은 합성 중합체의 액정성에 관한 연 구가 진행되고 있는 동안, 1975 년에 이태리의 Rov i ello 와 S i r ig u68) 는 견 고한 막대형 구조 죽 메소겐 원자단과 풀리알킬렌 격자가 번갈아 결합 하고 있는 선형 반유연성 중합체도 열방성 액정상을 이룰 수 있음을 보 고하였다. 이들은 주로 X- 선 분석, 편광현미경 분석 및 시차주사열분 석 (DSC) 에 의하여 이와 같은 결론에 도달하였다. 이들의 보고는 액정 중합체의 역사 중 중요한 발견으로 손꼽히고 있다. 한편 불란서의 de Gennes69) 는 견고한 블록이 유연격자(스프링)와 번갈아 결합하고 있는 선형 중합체는 네마틱 액정을 형성하리라는 것을 이론적으로 예언하였 다. 조금 후에 Huang 둥 70) 은 폴리 에 틸페 닐이 소시 아네 이 트의 용액 및 팔 름이 액정 구조를 이루고 있음을 발표하였다. 그후 여러가지 메소잰 단 위와 유연격자를 주사슬에 갖는 중합체에 관한 연구가 행하여졌으며, 액 정 중합체 연구분야에 서 큰 부분율 차지 하고 있 다. Eastm an Kodak 사의 연구전 71)72) 온 미리 만든 폴리(테레프탈산 에틸렌)을 p-아제독시벤조산

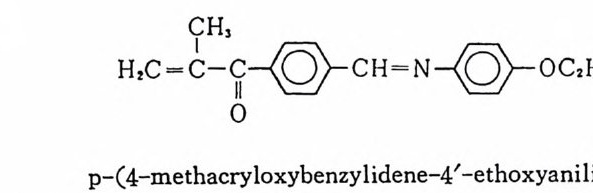

과 에 스데 르 교환반응울 시 켜 p-옥시 버J_조일 단위 를 주사슬에 포함하는 공중합체 를 합성 하였 다. 이 마구잡이 공중합체 는 p-옥시 버J_조일 구조를 30% 이상 함유할 때 열방성을 보여주었으며, 60% 를 포함할 때 용융접 도가 매우 낮았을 분 아니라 이 조성에서 특히 우수한 물성을 보여주었 다. 이 공중합체는 네마틱상을 이루는 것으로- 보고되었으며, 이 연구에 관하여는 제 6 장에서 더 자세히 다루겠다. 액정 중합체에 관한 연구가 시작되기 아전에 이미 액정성 저분자량 화합물에 관한 지석이 많이 축적되었으며, 액정을 형성하기 위하여 갖 추어야하는 분자의 구조적 팔수 요건이 찰 알려져 있었다. 따라서 이와 같은 구조를 중합체 특히 비닐 중합체의 곁가지에 결합시켜 액정 중합 체(결사슬 액정 중합체)를 얻어보려는 시도는 자연스러운 일이었다. 이 와 같은 중합체의 액정성에 관한 연구는 지금까지 다룬 소위 주사슬 액 정 중합체에 관한 연구보다 더 활발하였다. 1961 년에 Husson 둥 73) 은 메 소겐 구조를 스티 렌 및 메 타크릴산 메 틸에 결합시킨 후 이들 비닐 단위체를 중합하여 액정 중합체를 얻을 수 있었 다. 곧이 어 Sadron74) 은 메 타크릴산 콜레 스데 릴 단위 체 가 액 정 화합물임 을 알았고, 이를 중합시켜 가시광선율 반사하여 색깔을 보이는 콜레스 데 릭 중합체 를 만들 수 있 었 다 . To t h 와 Tobolski, 75) Tanaka 등 76) 도 후 에 비 슷한 연구를 행 하였 다. De Vi ss er 등77) 78) 도 이 들의 중합 및 중합 체의 성질을 조사하였으나 액정성에 관하여는 별로 언급하고 있지 않다. 후에 Blumste in 둥 79) 은 메소겐기를 곁가지에 갖고 있는 여러가지 아크릴 유도체 및 스티렌 유도체의 중합반응과 중합체의 구조를 밝혀 많온 공 헌을 하였다. 이들은 주로 X- 선 분석법을 이용하였다. 홍미있게도 설 령 단위체가 액정성울 보여주더라도 그로부터 얻은 중합체가 반드시 액 정성을 보여주지는 않을 분더러, 때로는 단위체가 보여주는 액정상과 중합체 가 보여 주는 액 정 상이 다르다. 80) 예 컨대 , p- (4- 메 타크릴옥시 벤질 리 맨 -4' -에록시 아닐란)은 86-l00°C 에서 네마틱상을 형성하나, 이로부터 만든 중합체는 스맥틱상만 보여줌이 관찰되었다. 더구나 중합체를 네마 틱상태에 있는 단위체로부터 만들 때나, 혹은 등방성 액체로부터 만들 때나 관계없이 얻어전 중합체는 항상 스멕틱 액정이었다. 이와 같은 관 찰은 곁메소잰 원자단의 질서가 주사슬에 의하여 크게 영향을 받음을 뜻하며, 이어 중합체의 주사슬과곁메소겐기간에 어느정도 길이의 유연 격자를 결합시킴으로써 이같온 영향을 줄일 수 있음을 알게 되었다 .81)

H,c=텐C_ 已 를 CH = N--@-oc,H,

H,c=텐C_ 已 를 CH = N--@-oc,H,

소위 결사슬 액정 중합체――에소겐기를 곁가지에 갖고 있음과 동시에 액정성을보여주는 중합체-를 만들때 다리결합제와함께 공중합시켜 다리결합 중합체를 만들면 액정상이 갇힌 꼴로 중합체를 얻을 수 있다. 일찌 기 1933 년에 이 미 V6rlander82) 는 액 정 성 수지 가 래 커 를 만들 수 있 으리 라고 언급한 바 있다. 이 보다 훨싼 후인 1963 년에 Herz 둥 83 ) 온 스 티릴운데칸산나트륨을 소량의 디비닐벤젠과 섞어 물에서 중합시켜, 순 수한 비누에서 볼수 있는 분자 조직이 중합체 속에 갇힌 다리결합 중합 체를 얻었다. 이밖에 Blumste i n 둥 84) 은 메타크릴산메털의 단분자막을 다리결합제와 공중합시켜 단분자막의 이차원 조직을 보존할 수 있었다. L i eber t와 S t rzeleck i BS) 도 액 정 성 단위 체 가 정 돈된 구조를 한 다리 결 합 중합체를 만들 수 있었으나 자세한 연구 내용은 후(제 6 장)에 다루기로 한다. 한편 견고한 막대형 구조를 갖고 있지 않고, 또한 메소겐 원자단도 갖 고 있지 않은 블록공중합체가 액정성을보여줄수 있다는 발표가 1962 년 에 Skoul i os 와 F in az86) 에 의 하여 있 었으며 , Gallot, Duoy 87 )-89) 동도 이 에 관한 연구를 많이 행하였다. 처분자량 액정 화합물이나 혹은 중합체 와는 달리, 블록공중합체에서는 개개의 분자나 분자의 어느 부분이 만 드는 정돈된 구조를 관찰하는 것이 아니고, 화학 조성과 용매의 농도가 다른 초분자적 구역을 다룬다. 예를 들면, 구역의 크기, 모양, 구역이 만드는 특수한 정돈된 배열 등으로 그계를 정의한다. 초분자적 액정 구 조논 공중합체의 조성, 용매, 농도 및 온도 동에 따라 변한다. 지금까지 연구된 블록 공중합체 로는 풀리 스티 렌-풀리 부타더 엔, 폴리 스티 렌-풀리 옥 지에틸렌, 폴리부타디엔-풀리 (L- 글루탐산밴질) 등의 블록공중합체 둥 이 대표적인 예이며, 이들에 관하여는 제 5 장에서 자세히 다루고 있다. 이상에서 살펴본 액정 중합체의 역사에 의하면 강성 막대형 입자의 용액 및 용융상태의 성질에 관한 이론적 연구가 진행된 1950 년대 중반 과 1960 년대에 거의 비슷하게 폴리펩티드의 용액이 액정상을 이물 수

있음이 실험적으로 관찰되었다. 이어 1960 년대 후반부터 합성 액정 중 합체에 관한 연구가 활발해지기 시작했고, 1970 년대에 들어와서는 합성 액정 중합체의 상품화가 이루어졌다. 그후 현재까지 이론, 합성, 물리 및 응용면에서 많은 관심을 끌고 있다• 고분자 과학 전체의 발달사가 그랬듯이 상품화된 첫 제품이 선보인 지 10 여년 이상이 지난 지금에도 액정 중합체에 관하여는 아직도 밝혀야 할 접이 많으며, 따라서 계속하 여 과학도 및 공학도들의 지대한 관십을 끌 것이 예상된다. 참고문현 1) C. Mett en heim er, Corr. -Blatt d. Verein s £. ge m. Aibe it z. Ford. d. wi s- sensch. Heil k unde, No. 24, p. 331(1 8 54). 2) G. Qu in c ke, Pogg . Annalen, 139, 58(1 8 70) ; W ied Annalen, 53, 6ll (18 94). 3) F. Rein i t ze r, Monats c h. Chem. , 9, 421 (1888). 4) L. Gatt er mann and A. Ri tsc hke, Ber. deuts c h. chem. Ges. , 23, 1738- (18 90). 5) 0. Lehmann, Verhandl. d. Deuts c hen Phys . Ges. , Sit zun g v. 16. 3, 1 (1900) . 6) 0. Lehmann, Flussi ge Kr ista l le, W ilhe lm Eng e lmann, Leip z ig , 1904. 7) R Schenck, Kr istal lin i s c he Flussig keiten und Flussig e Kr istal k, W ilh elm Eng e lmann, Leip z ig , 1905. 8) F. Meye r and K Dahlem, Ann., 326, 331(1903). 9) D. Vorlander, Kr istal lin i s c h Flussig e Subst an zen, Enke, Stu ttgart, 1908. 10) E. Bose, Phys . Zeit sc hr., 8, 513(1 9 07) ; 9, 708(1908) ; 10, 230(1909). 11) G. Frie d el, Ann. Phy s. , 18, 273(1 9 22). 12) F. Wallerant, Comp t. rend ., 143, 605(1906); 148, 1291(1909). 13) D. Vorlander and H. Hauswaldt, Abh. d. Kais e r!. Leop. Carol. Dts c h. Akad. der Natu rf ., 90, 107(1909). 14) Ch. Maug uin, Phy s. Zs., 12, 1011(1 9 11); Comp t. rend., 151, 886(1 9 10); 151, 1141(1 9 10) ; 154 , 1359(1 9 12) ; 156, 1246 (19 13) ; Bull. Soc. Min. , 34 ► 71(1 9 11). 15) C.W. Oseen, Flussig e Krist al le, Tats a chen und Theor ien, Forts c hr. d: Chemi e, ed. by A Eucken, Vol. 20, No. 2(serie s B), Bornstr a ge r, Berlin , 1929. 16) Zeit sc hr. f. Kris t a l log r aph ie ( spe ci al iss ue), Vol. 79, No. 1/4, Akad. Verlags a nsta l t , Leip z ig , 1931 .

17) Liq u id Crys ta l s and Anis o tr o p ic 1'1 el t s, Trans. Faraday Soc. (sp e cia l iss ue), 29, 881-1085(1 9 33). 18) H. Zocher, Trans. Faraday Soc., 29, 915(1 9 33). 19) C. W. Oseen, Trans. Faraday Soc., 29, 883(1933). 20) F. C. Frank, Disc uss. Faraday Soc., 25, 19(1 9 58). 21 ) W. Kast, Di ss erta t i on , Halle, 1922; Ann. d. Phy s. (4. Folge ), 73, 145 (19 23). 22 ) Th. Svedberg, Ann. d. Phy s. , 44, 1121(1 9 14); 49, 437(1 9 16) . Cf. also Jah rb. d. Radio a kt. u. Elektr o nik , 12, 129(1915). 23) L. S. Ornste i n , Zs. f. Kris t a l log ra p h ie , 79, 90(1 9 31 ). 24) R. Ri w lin , Di ss erta t i on , Ut re cht, 1923; Das Wesen de r Li ch tz e rs tr e uung in fl 華g en Kr istal len. 25 ) A. van W ijk, Di ss erta t i on , Ut re cht, 1929; Ann. d. Phy s. (5. Folge ), 3, 879(1929). 26) V. Fr~ederic k sz and V. Zolin a , Trans. Faraday Soc., 2 9, 919(1 9 33). 27) C. Weyg an d, Chemi sc he Morph olog ie der Flussig k ei t en mzd Krist a l le, Hand-und Jah rb. der chem. Phy s ik . , ed. by A Eucken and K L. Wolf , Vol. 2, Abschnit t III C, 1935. 28 ) W. Maie r , Habil i ta t i on sschrift , Halle, 1944, Phy s . Zs. , 45, 285(1944) ; Zs. Natu rfor sch. , 2a, 458(1 9 47). 29) A S. C. Lawrence, Trans. Faraday Soc., 29, 1008(1 9 33) ; 34, 660(1938). 30) J. W. McBain and A Ste w art, J. Chem. Soc., 924(1933). 31 ) J. W. McBain and R. D. Vold and M. J. Fric k , J. Phy s. C hem. , 44, 1013 (19 40) . .32 ) R. D. Vold and M. J. Vold, Amer. Chem. Soc., 61, 808(1 9 39); 61, 37 (19 39). 33) V. Fr~ederic k sz and W . Zwetk o ff , Acta . Phy si c o chim . USSR, III, 895 (19 35). U) W. Zwetk o ff and W. Marin i n , Acta . Phys ico chim . USSR, XIII, 219 (1940) ; W. Zwetk o ff , Acta . Phy si c o chim . USSR, XVI, 132(1942) . .35 ) G. H. Brown and W. G. Shaw, Chem. Rev., 57(6), 1049(1957). 36) G. W . Gray, Molecular St ru ctu re and the Prop e rt ies of Liq u id Cr ys- tal s, Academi c Press, London and New York, 1962. 37) P. J. Flory, Proc. Roy a l Soc. (Lon don), Ser. A, 234. 73(1 9 56). 38) W. Kast, Landolt- B ornste i n , 6th Ed., Vol. II, Part 2a, Sp r in g e r, Ber• lin , 1960, p. 266~335. 39) H. Mark, Phys ic a l Chemi stry of Hi gh Polym e r Sy s te m s, W ile y- Inte r - scie n ce, New York, 1940, p. 202. 40) R. Bonart, Kolloid Z., Z. Polym ., 213, 1(1966).

41) W . 0. Sta t t on , Ann. N.Y. Acad. Sci. , 83, 27(1 9 59). 42) C. R. Bohn, J. R. Schaefg e n and W. 0. Sta t t on , J. Polym . Sci. , 55, 531 (19 61). 43) A. Ki m ura, S. Yoshim oto , Y. Akana, H. Hi ra ta , S. Kuta b aya s hi, H. Mi ka wa and N. Kasai, J. Polym . Sci. , Part A-2, 8, 643(1 9 70). 44) W. 0. Baker and N. R. Pape , Hi gh Polym . , 10, 142(1952). 45) G. L. Beatt y, J. M Pochan, M. F. Froix and D. D. Hi nm an, Macromole-cules, 8, 547(1 9 75). 46) G. Allen, G. J. Lewi s and S. M. Todd, Polym er, 11, 44(1 9 70). 47) R. E. Sin g l e r, N. S. Schneid e r, G. L. Hagn auer, B. R. Lali be rte , R. E. Sacher and R.W . Matt on , J. Polym . Sci. , Polym . Chem. Ed., 12, 433(1 9 74); R. E. Sin g le r, N. S. Schneid e r and G. L. Hagn a uer, Polym . Eng. Sci. , 15, 321(1 9 75). 48) L. Onsage r, Ann. N.Y. Acad. Sci. , 51, 627(1 9 49). 49) B. H. Zim m, J. Chem. Phy s. , 14, 164(1 9 46). 50) A. Ishih a ra, J. Chem. Phy s. , 18, 1446(1 9 50). 51 ) E. A. Di ¥a rzio , J. Chem. Phy s. , 35, 658(1 9 61). 52) C. Robin s on, Trans Faraday Soc., 52, 571(1 9 56); Tetr a hedron, 13, 219 (19 61) ; Mo!. Crys t . Liq . Crys t ., 1, 467(1966) . .53 ) C. Robin s on, J. C. Ward and R. B. Beevers, Natu re(L o ndon), 180, 1183 (19 57) ; Di sc uss. Faraday Soc., 25, 29(1958). 54) J. Hermans, J. Colloid Sci. , 17, 638(1962). 55) E. liz u ka, Polym . J., 5 , 62(1 9 73); 7, 650(1975). 56) E. liz u ka, T. Keir a and A. Wada, Mo!. Crys t . Liq . Crys t ., 23, 13 (19 74). 57) J. D. Bernal and I. Fankuchen, J. Gen. Phy si o l . , 25, 111(1 9 41). 58) J. W. Hannell, Polym . News, 1(1), 8(1 9 70) . .59 ) R. E. W ilfon g and J. Zim merman, J. Ap pl. Polym . Sci. , 31, 1(1 9 77). 60) V. Frosin i , G. Levit a, J. Landis and A. E. Woodward, J. Polym . Sci. , Polym . Phys . Ed., 15, 239(1 9 77). 61) S. G. Cott is, J. Economy and R S. Sto r m, Ger. Of fen ., 2, 248, 127 (Ap r il 5, 1975). 62) J. J. Klein s chuste r , T. C. Pletc h er, J. R. Schaefg e n and R R Luis e , Ger. Of fen ., 2, 520, 819 and 2, 520, 820 (No v. 271 1975). 63) T. C. Pletc h er, U. S. Pat, 3, 991, 013 and 3, 991, 014( No v. 9, 1976). 64) J. R. Schaefg e n, U. S. Pat. , 4, 075, 262 (Feb. 21, 1978). 65) W . J. Jac kson, Jr. , G. G. Gebeau and H. F. Kuhfu ss , U. S. Pat, 4, 153 . 779 (May 8, 1979). 66) G. W. Calundann, Ger. Of fen ., 2, 721, 786 (No v. 24, 1977) ; U.S. Pat. ,

4, 067, 852 (Jan . 10, 1978). 67) S. G. Cott is, J. Economy and L. C. Wohrer, Ger. Of fen ., 2, 507, 066- (Sep t. 2, 1976). 68) A Rovie l lo and A Sir i g u, J. Polym . Sci. , Polym . Lett . Ed., 13, 455 (19 75). 69) P. G. de Gennes, C. R. Acad. Sc i. Paris, Serie s B, 281, 101(1 9 75). 70) S. Y. Huang , E. A Ki am co and E. W. Hellmuth , Proc. Prag ue Meet. Macromol. , C ZZ-1(1 9 76). 71) H. F. Kuhfu s s and W. J. Jac kson, Jr. , U. S. Pat. , 3, 778, 410 (Dec. 11, 1973); U.S. Pat. , 3, 804, 8 05(Ap r. 16, 1974). 72) W. J. Jac kson, Jr. and H. F. Kuhfu s s, J. Polym . Sci. , Polym . Chem . Ed., 14, 2043(1 9 76). 73) F. Husson, J. Herz and V. Luzzati , C. R. Acad. Sci. Paris , 252, 3290 (19 61). 74) C. Sadron, Pure Ap pl. Chem. , 4, 347(1 9 62). 75) W. J. Toth and A. V. Tobolski, J. Polym . Sci. , Part B, 8, 289(1 9 70). 76) Y. Tanaka, S. Kabaya , Y. Shim ura, A. Okada, Y. Kurih a ra and Y. Sahakib a ra, J. Polym . Sci., Part B, 10, 261(1972). 77) A. C. de Vi ss er, J. Fey e n, K. De Groot and A Bantj es , J. Polym . Sci. , Part A-1, 9, 1893(1 9 71); J. Polym . Sci. , Part B, 10, 851(1972). 78) A C. de Vi ss er, J. W . Van Den Berg, and A. Bantj es , Makromol. Chem. , 176, 495(1975). 79) A. Blumste i n , R. B. Blumste i n , S. B. Cloug h and E. C. Hsu, Macromole-cules, 8, 73(1 9 75) ; 9, 243(1976). 80) E. Perp li e s , H. Ri ng s dorf and J. H. Wendorff, Makromol. Chem. , 175, 553(1974) ; Ber. Bunseng es . Phy s. Chem. , 78, 921 (1974) ; J. Polym . Sci. , Polym . Lett . Ed., 13, 243(1 9 75); Prog. Colloid Sc i., 57, 272(1 9 75). 81) H. Fin k elmann, H. Ri ng s d orf and J. H. Wendorff, Polym er Prep rint s , Amer. Chem. Soc., 18(2), 5(1977). 82) D. Vorliin d er, Trans. Faraday Soc., 29, 907(1933). 83) J. Herz, F. Reis s -Husson, P. Remp p and V. Luzzati , J. Polym . Sci. , 4, 1275(1963). 84) A Blumste i n , R. B. Blumste i n and T. H. Vanderspu rt, J. Colloid Inte r - fac e Sci. , 31, 236(1969). 85) L. Li6 b ert and L. Str z elecki, Bull. Soc. Chim . France, 603(1973); C. R. Acad. Sci. , Ser. C, Paris , 276, 647(1973). 86) A Skouli os and G. Fi na z, J. Ghim . Phys . Phy s. - C him . Bi ol . , 59, 473 (1962). 87) B. Gallot, R. May e r and C. Sadron, C. R. Acad. Sci. , Paris , 263, 42

(19 66). S8) A. Douy and B. Gallot, C. R. Acad. Sci. , Paris , 268, 1218(1 9 69); Mol. Crys t . Liq . Cr yst ., 14, 191(1 9 71 ). 89) A. Douy, R. Maye r , J. R ossi and B. Gallot, Mol. Crys t . Liq . Crys t . , 7, 103(1 9 69).

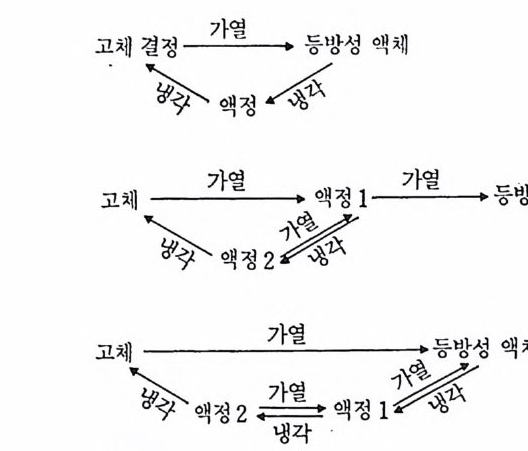

제 2 장 액정 중합체 및 액정상의 분류 2.1 유방성 액정과 열방성 액정 앞장에서 액정 화합물 및 중합체의 역사를 다루던 중 이미 짧게 언급 한 바 있으나, 어떤 화합물이 알맞은 용매에 임계농도 이상으로 용해되 어 있을 때 그 용액이 비동방성을 보여주면 유방성 액정이라 부른다. 이와는 대조적으로, 화합물을직접 가열하였을 때 녹는접에서 등방성 액 체로 변하지 않고 비둥방성 용융상태를 만들면 열방성 액정이라 부른다. 물론 화합물에 따라서는 유방성과 열방성을 함께 보여줄 수도 있다. 열방성 액정은 아래에 보여준 바와 같이 가열할 때와 냉각시에 가역 적으로 상변화를 하는 쌍방성 액정과, 상변화의 경로가 가역적이 아니 가열 가열 고체 결정 ==: 액정 ==스 등방성 액체 냉각 냉각 고 과냉각 상태에서 액정상을 거치는 단방성 액정으로. 나뉜다. 단방성 액정은 화합물에 따라 다음 면에서 보여준 바와 같이 여러가지 꼴의 상 전이를 행한다. 액정 중합체의 경우도 위에서 말한 처분자량 액정 화합물에 사용하고 있는 용어를 그대로 사용하고 있으며, 용액상태에서 액정을 만들면 유 ~ 방성 중합체라 부른다. 또한 유리전이온도 이상에서 혹은 결정 녹는접 이상에서 비등방성 용융물(액정)을 만들면 열방성 중합체라 부른다. 저 분자량 화합물에서 설명한 쌍방성 및 단방성이라는 개념도 똑같이 척~ 되나, 중합체의 경우는 단방성의 예가 아직 둘밖에 보고되지 않았다.1) 2)

고체 결滋 정 \7액} 열정 /• 등젊 방 성 액체

고체 결滋 정 \7액} 열정 /• 등젊 방 성 액체

화합물아나 중합체가 천수성과 찬유성 부분을 함께 갖고 있을 때는 양 천성이라 부른다. 유방성 액정 중합체의 대표적인 예로는 폴리 (L- 글루 탐산 r- 벤질)과같은풀리펩티드와 풀리(p-페닐렌테레프탈아미드)와 같 온 방향족 폴리아미드가 있으며, 열방성 중합체의 예로는 방향족 폴리 에스테르와 액정 형성에 원동력이 되는 원자단, 죽 메소겐을 곁가지에 갖고 있는 비닐 중합체를 들 수 있다. 이들의 구체적인 구조는 이미 앞 장에서 언급한 바 있다. 2.2 액정상의 분류 액정이라고 부르는 상태는 분자 배열에 의하여 정의할 수 있다. 결정 성 고체에서는 분자나이온이 삼차원적 규칙성을 갖고배열하고 있으며, 동방성 액체에서는 매우 근접한 분자간에만 어느 정도의 규칙적 배열이 발견될 분 전체적으로 무질서하다. 액정은 이 두 상태의 중간적 분자 질서를 갖고 있으며, 열역학적으로도 안정한 상태를 포괄적으로 말하는 것이다. 따라서, 액정상에서 분자가 이물 수 있는 배열 질서가 얼마나 다양하 리라 하는 접은 쉽사리 침작된다. 그러나현재까지 그 구조가자세히 밝 혀진 액정상온 비교적 소수이다. 액정상은 혼히 분자 배열 양상에 따라 여러가지로 분류되며 그 중에서 네마틱, 스맥틱 및 콜레스데릭 동 세 가 지가가장중요하다. 이들의 어원은후에 3.1 에서 설명하겠다. 중합체가 이루는 액정상은 저분자량 화합물이 이루는 액정상과의 유

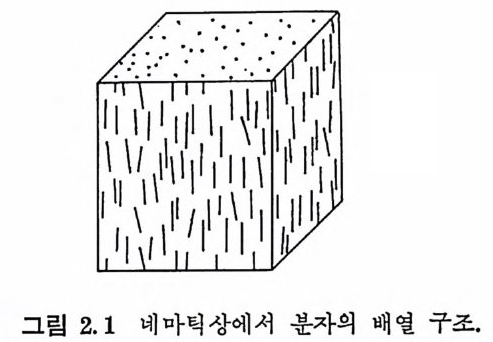

사성에 따라 구분하고 있으며, 주로 X- 선 회절모양과 편광현미경으로 관찰한 광학적 구조에 의한다. 그 액정상이 어느 부류에 속하는지 분명 치 못한 중합체의 예가 보고된 바 있으나잰 대체로 처분자량 화합물의 액정상과 비슷한 분자 배열이 액정 중합체에서도 관찰된다. 따라서 아 래에서는 더 자세히 연구된 저분자량 액정상의 분류를 주로 다루고 있 다. 네마틱상에서는 분자의 중십은 무질서하게 위치하고 있으나, 분자의 장축은 대략 같은 방향으로 정돈되어 있는, 다시 말하여 위치 질서는 없고 방향 질서는 갖고 있는 배열을 하고 있다. 그림 2.1 에 전형적인

1\\\11\\'II I|1 I\ 『if 11'1'.I1

1\\\11\\'II I|1 I\ 『if 11'1'.I1

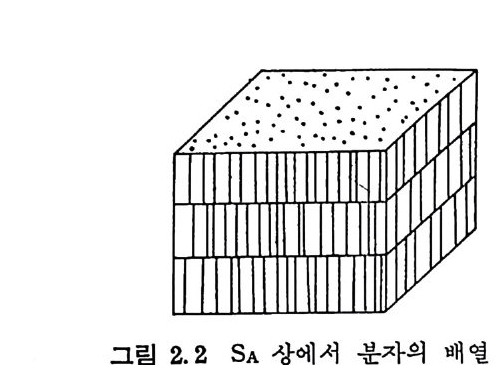

네마틱 구조를 보여주고 있다. 네마틱상의 액정은 바교적 접도가 낮고 의부 힘에 의하여 쉽게 변형된다. 작은 변형에 대하여 내마틱상은 탄성 매질처럼 행동한다. 스맥 틱 상에 서 는 분자들이 단충을 이 루면서 분자 장축이 한쪽 방향으 로 배열하고 있다. 이때 분자 장축이 단충면에 어떤 각도로 배열하고 있는지에 따라다시 몇가지로세분된다. 저분자량화합물의 경우지금까 지 보고된 스맥틱상에는 스멕틱 -A(SA), 스멕틱 -C(S 바 스맥틱 -F(SF), 스맥틱 -B(S8), 스맥틱 -E(SE) 및 스맥틱 -G(SG) 상 등이 있다. 액정 중합 체에서는 SA, Ss, Sc 및 S 갑k 이 보고된 바 있으나, SB 와 SE 는 매우 드물 고 주로 SA 및 Sc 상이 관찰되고 있다. SA 에서는 분자의 장축이 스멕틱 단총면에 90° 의 각도를 이루고 있으며, 스맥틱충내부에서 분자중십의 위치는 마구잡이로 되어 있다(그림 2.2). 핵자기공명 (NMR) 연구 결과 에 의하면 ,4) 분자 장축 주위로 분자가 회전할 분만 아니라 세차운동도 한다. 충내에서 분자들은 비교적 유동성이 크며 구조의 변형도 가능하

;· ·:.. ;.:· · .. :\•_\-; .:• . •: .:\.:.:. -.

;· ·:.. ;.:· · .. :\•_\-; .:• . •: .:\.:.:. -.

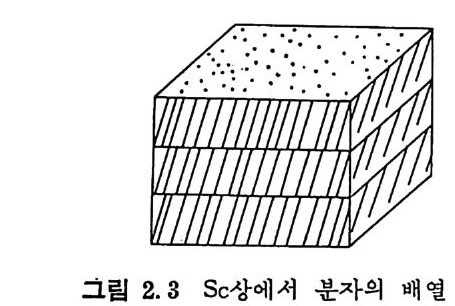

다. 스맥틱충을 휘게 하는 데는 에너지가 벌로 들지 않지만, 충 간격을 변화시키려면 에너지를 필요로 한다. SA 상은 이중충 구조로 나타나는 경우도 종종 있다 .5)6) 특히 비누나 기타 유방성 적층상온 SA 상과 유사 하다. 7)-9) Sc 상의 구조는 SA 상과 매우 유사하며, 조금의 차이밖에 없다. 분자들 이 충을 이루고 있음은 SA 상에서와 같으나, 분자 장 축 이 충 면에 각도를 이루고 있다(그림 2.3). 그립 2.3 에서 볼 수 있듯이, 분자의 중십은 마 구잡이로 위치하고 있으며, 장축주위로분자 회전이 가능하다. 기운 각

...• :.:.. :. · :• .: · ·. •.•.• . •.·.· •.: · .• •. • :•··• ••

...• :.:.. :. · :• .: · ·. •.•.• . •.·.· •.: · .• •. • :•··• ••

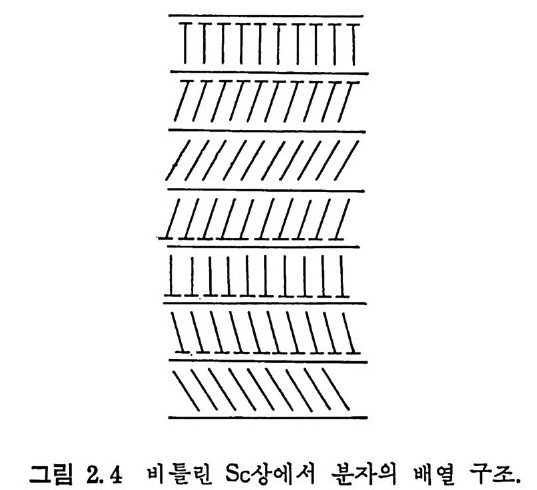

도가 온도에 무관하게 일정 한 화합물도 있고, 온도에 따라 변하는 화합 물도 있다. Sc 상을 가열하면 Sc-SA 전이온도까지 기운 각도가 계속 접 차적으로 감소하여 전이온도에서는 기운 각도가 oo 로 되는 경우도 있으 며, 이런 화합물은 광학적 구조의 변화만 관찰하여 Sc-SA 전이온도를 알아보기가 매우 힘들다. 키랄 분자로 구성되어 있으면, Sc 상온 비틀린 모양을 갖게 된다(그림 2.4). 분자의 장축을충면에 두영하떤 그 방향이 연속적으로 변한다.

TTTTTTTTTT

TTTTTTTTTT

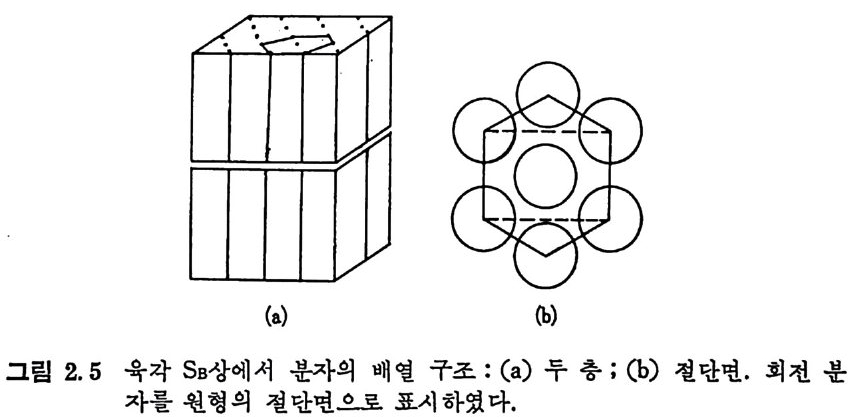

SB 상은 세 가지 다른 구조로 나타난다. 육각 SB 구조에 서 는 분자가 충 울 이루고 있고 분자 장축이 충면에 직각인 접에서는 SA 상의 구조와 같 다. 그러나 충 내부에서 분자 중십이 육각 면십 쌓임 구조를 하고 있 다. 10)1 1) S 접 구조물 그림 2. 5(a) 및 (b) 에 보여 주고 있 다. 이 액 정 상에

(a) (b)

(a) (b)

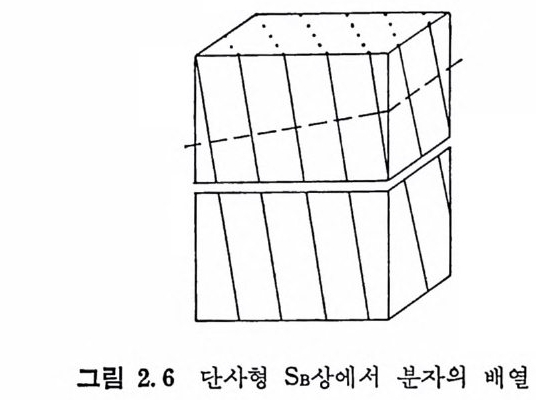

서도 분자는 장축 주위로 회전이 가능하다. 단사형 Ss 구조에서는 분자 둘이 단층면에 각도를 이루고 있으며 단사형 기본 격자를 만든다(그립 2.6).10)11) 장축주위로 분자의 회전이 가능하다. 이 구조는 준육각 구조 라고도 불린다. 그 까닭은 분자가 장축 주위로 회전하면 장축에 수직인

그립 2. 6 단사형 SB 상에 서 분자의 배 열 구조.

그립 2. 6 단사형 SB 상에 서 분자의 배 열 구조.

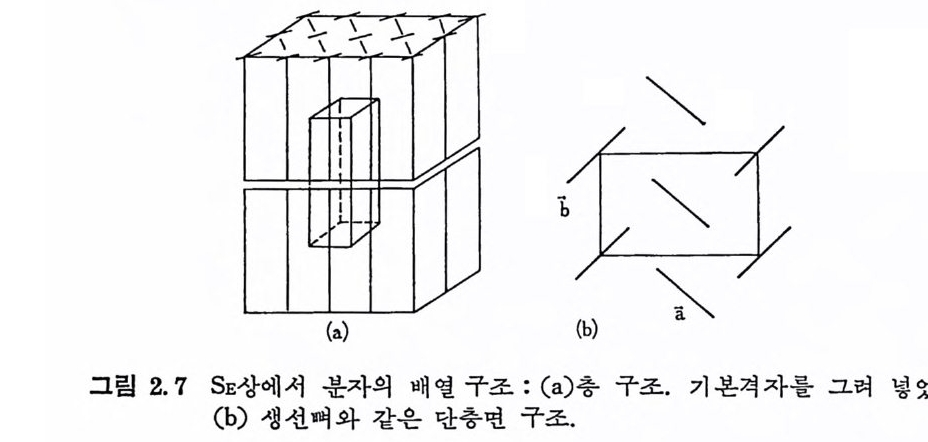

평면에 육각형을 구성하기 때문이다. 비틀린 단사형 SB 구조는 키탈분 자로 되어 있을때 관찰되며, 단사형 SA 구조가충을 이루고 있다. 따라 서 비틀린 Sc 와 마찬가지로 큰 광학 활성을 보여준다 .12) SE 상에서는 칙각 비동축 격자가 충구조를 이루고 있으며 그 구조를 그림 2.7(a) 및 (b)에서 불수 있다. 분자들은 충 내에서 생선뼈와 같은

\

\

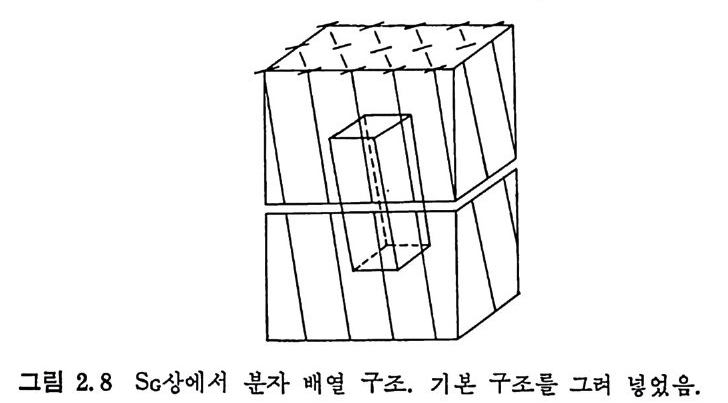

쌓임을하고있으며, 장거리 이차원질서를갖도록배열되어 있다 .13) 장 축 주위로 분자가 회전하기 힘든다 .14) SE 상은 스맥틱상 중에서도 매우 질서도가 큰 액정상이다. 이상에서 설명한 이의에도 그 구조가 찰 알려 쳐 있지 않은 SD15)16) 및 S 균g- 10) 과 단사형 격 자에 분자가 생 선뼈 모양으 로 배열되어 있는 SG( 그립 2.8)17) 등이 처분량화합물에서 알려져 있으

그립 2.8 SG 상에서 분자 배열 구조. 기본 구조를 그려 넣었음.

그립 2.8 SG 상에서 분자 배열 구조. 기본 구조를 그려 넣었음.

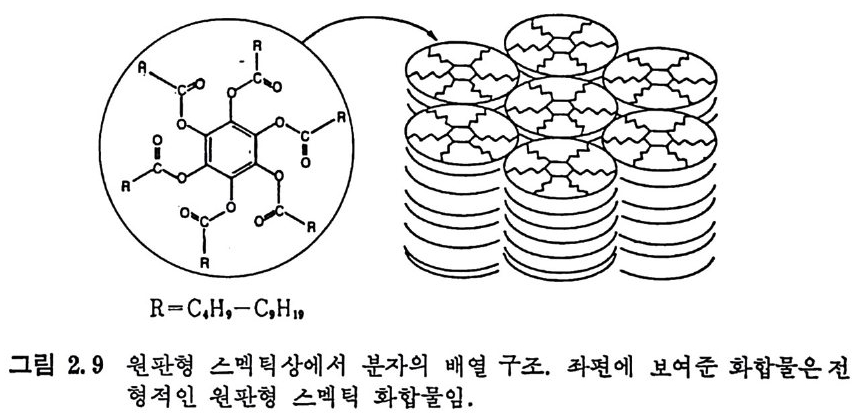

나, 중합체의 경우에는 이들 액정상이 아직 보고된 바 없다. 최근에 새 로운 꼴의 스맥틱상이 발견되었다. 죽 아래와 같이 원판형 구조를 갖고 있는 화합물은 용융상태에서 마치 동전을 쌓아올린 기둥 모양으로 분자 가 쌓여 있 다(그립 2. 9). 18)19) 이 와 같은 스맥 틱 상을 원판형 스멕 틱 상이

R=C,H,-C,H.,

R=C,H,-C,H.,

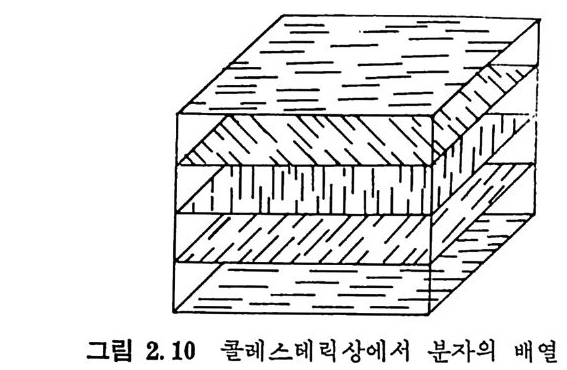

라 부른다. 원판형 분자 구조를 중합체의 주사슬이나 곁가지에 결합시 켰을 때 같은 꼴의 액정상을 얻을 수 있는지는 매우 홍미로운 일이다. 특히 곁가지 중합체에서는 그 가능성이 크다. 콜레스데릭상에서는 네마덕 충이 일정한 각도씩 회전하고 있다(그립 2.10). 네마틱 충이 360 도 회전되기까지의 거리가 핏치가 된다. 콜레 스테릭상은 네마틱상과기본구조에 있어서 매우흡사하다. 비들립 현상 때문에 콜레스데릭상온 그 비를립 방향에 따라 광학적 성질이 다르다.

그립 2.10 콜레스데릭상에서 분자의 배열 구조.

그립 2.10 콜레스데릭상에서 분자의 배열 구조.

콜레스테력상은 혼히 일정 파장 범위내에서 원편광의 선택적 반사 현상 을 보여주며, 이 반사빛의 최대 파장은 다음 관계를 만족시킨다. i。=p.귬 P는 핏치이고 元온 한 네마틱충의 평균 굴절률이다. 콜레스테릭 매질은 강한 광학활성을 보여주며 양이나 음의 값을 가질 수 있다. Ao 에서 양 에서 음으로, 혹은 음에서 양으로 광학 활성의 부호가 바뀐다. 콜레스 데릭 구조는 네마덕상이나 Sc 상에 광학 활성을 갖고 있는 화합물을 첨 가하여 유도할 수도 있다. 이의에 광학적으로는 동방성이면서도 액정상인 〈플라스틱 결정〉 상태 가 있다. 이 메소상은 1935 년에 T i mmermanns20)21) 가 처음으로 발견하 였으며, 대칭적인 구조를 갖고 있는 화합물, 예컨대 메탄, 사영화탄소, 펜타에리트리볼과 같은 화합물은 등방성 무정형 액체가 되기 전에 동방 구조의 메소상을 거친다. 물론 중합체에서는 그 구조적 목칭 때문에 이 액정상이 아직 관찰되지 않았다. 풀라스틱 결정은 여러 접에서 고체 결 정을 닮고 있으나, 항복접이 매우 낮아 조금의 힘만 가하여도 흐르기 쉽 고, 또한 쉽게 잘라진다. 삼차부털알코올, 트리메틸아세트산과 (+)-캄 퍼 등도 이 부류에 속한다. 찬수성 부분과 천유성 (소수성) 부분이 공존하는 소위 양찬성 화합물 이 만드는 액정상온 조금 다른 관접에서 살펴본다. 양천성 화합물은 순 수한 상태나 혹은 용매 존재시에 여러가지 메소상을 가질 수 있으며, 그 메소상의 구조는 온도, 용매 및 농도에 크게 의존한다 .22) 양천성 화 합물중에는 순수한 상태로는액정상을 만들지 못하나 용매 존재시는 액

정을 만드는 유방성 화합물이 많다. 대표적인 예로는 n- 욱탈아민과 풀 리옥시에탈렌굳리콜의 에데르나 에스데르를 들 수 있으며, 이들 화합물 은 물을 첨가하면 액정을 형성한다. 가열하거나 용매를 가하여 결정 상 태의 특성인 분자 배열의 엄격한 규칙성이 전체적으로 과괴되어 만들어 지는 액정상을 〈용융 메소상〉이라 부론다. 이에 비하여 너무 높지 않은 온도에서 탄화수소 부분은 결정 상태의 질서와 규칙성을 유지하고 있으 나 용매인 물은 찬수성 부분과 일종의 용융 상태를 이루고 있는 액정상 이 수용성 양찬성 화합물에 서 관찰되 며 , 이 상태 를 흔히 〈반결정 〉상태 라 부른다. 지방산의 알칼리 혹은 알칼리토류 금속영을 가열하여도 반결정 성 액정상을 만들며, 온도를 계속 중가시키면, 일련의 반결정상을 거쳐 전체 가 용융된 〈순수한 비 누〉, 즉 적 층 구조의 메 소상을 만든다. 23)-28) 이 를 계속 가열하면 무정형 용융상태가 된다. 양찬성 화합물의 용융 메소상에서는 여러가지 형태의 〈미셸〉 혹은 분 자집단간에 작용하는 힘에 의하여 정돈된 배열이 생긴다. 물론 용매 존 재시는 용매의 참여가 매우 중요하며, 용매는 경우에 따라 미셸의 내부, 표면 혹은 미셀 사이에 있을 수 있다. 미셀 사이에 있는 용매를 〈미셀 간 액체〉라 칭한다. 미셸 단위와 미셸간 액체가 함께 양천성 `메소상을 만들며, 비양찬성 메소상처럼 열역학적으로 안정한, 죽 양방성일 수도 있으며, 혹은 불안정한 단방성일 수도 있다• 양천성 메소상에서 미셀의 모양온 미셀내 분자간에 작용하는 힘과 미셀 표면에 있는 분자간 힘에 의하여 결정된다. 이런 힘은 미셀의 조성과 미셀간 액체의 조성 및 온 도에 의존한다. 따라서 조성과 온도는 분자의 분포 및 배향에 영향을 주며 미 셀의 모양을 좌우한다. 조건에 따라 다음과 같은 미 셀의 구조가 가능하다. (1) 구형 a) 극성 부분이 의향이거나 b) 무극성 부분이 의향일 수 있다. (2) 원통형 a) 극성 부분이 의향이거나 b) 무극성 부분이 의향일 수 있다. 원동형 집합체는 무한히 길 수 있으나, 이상적인 조건에서만 가능하며 보동 작은 구형으로 생긴다. 물론 여러 형태가 유동적인 평형을 이물 수도있다.

(3) 센드위치형 a) 국성 부분이 의향이거나 b) 무극성 부분이 의향일 수 있다. 센드위치형 집합체는 이상적인 조건에서는 무한 면적을 갖는 이분자층 을 이루나 그렇지 못한 조건에서는 원통형 경우처럼 작은 구형을 만든 다. 양찬성 메소상의 명칭은 아칙도 동일되어 있지 않으며, 참고 삼아 표 2.1 에 이를 요약하였다. 표 2.1 용융 양천성 액정상의 분류와 명칭 상이름 | 미셸구조 1 표 시법 유미체셀등 방성;·유채무정형 ; 1 장구거조리가 질단계서적는 평없형으며을,이 루여고러있 음미.셀 |L(L1), S(Si) 찬수성형이 주된 구조임. 정성등방성 ;b 입방;정입방; 천수성 구형이 체십 입방 격자 구 |I, J 1,S i c 찬수성 입방 조를 하고 있음. 육각형 ; 정육각형 ; 찬수성 평행한 찬수성 섭유형 미셀이 무한 |E,H,H1,M1 중간 한 이차원적 육각형 배열을 하고 있음. 백상;정사각형 평행한 찬수성 섬유형 미셀이 무한 IC 한 이차원적 사각형 배열을 하고 있음. 중간상 ((12)) 직변사형각된형 육 각형 l?』 A : ]久?麟;:\도:| R (3) 복합육각형 구조를 갖고 있는 것 같음. He (4) 정방형 ;b 접성등방성 Q1 , Vi , !1, J, I, Iii. 순수;적층; 불안정적층; 겔 무한한 평형 적층. DIbl, B,L,La,LL,G 접성등방성 ;입방 미셀 단위가 입방격자를 이루고 있 H,J, I ,I2,Ir2, 역입방;천유성 입방 으며 , 구조가 분명 치 않음. QI 1, v2 육각형 ; 역육각형 평 행 한 천유성 성 유형 미 셀 이 무한한 F, H11(H1 , Hz), 이차원적 육각형 배열을하고있음. M2 유체등방성 ; · 유채무정형 ; 단계적 평형을 이루고 있으며, 찬 L(l,i ), S(Sz) 미셀형 유성형이 주된 구조임. a. 이 상온 두정형이므로 모돈 성질에서 등방성이다. b. 이 상은 광학적 성질에서는 등방성이지만, 다른성질에서는 등방성이 아닐 수도 있다.

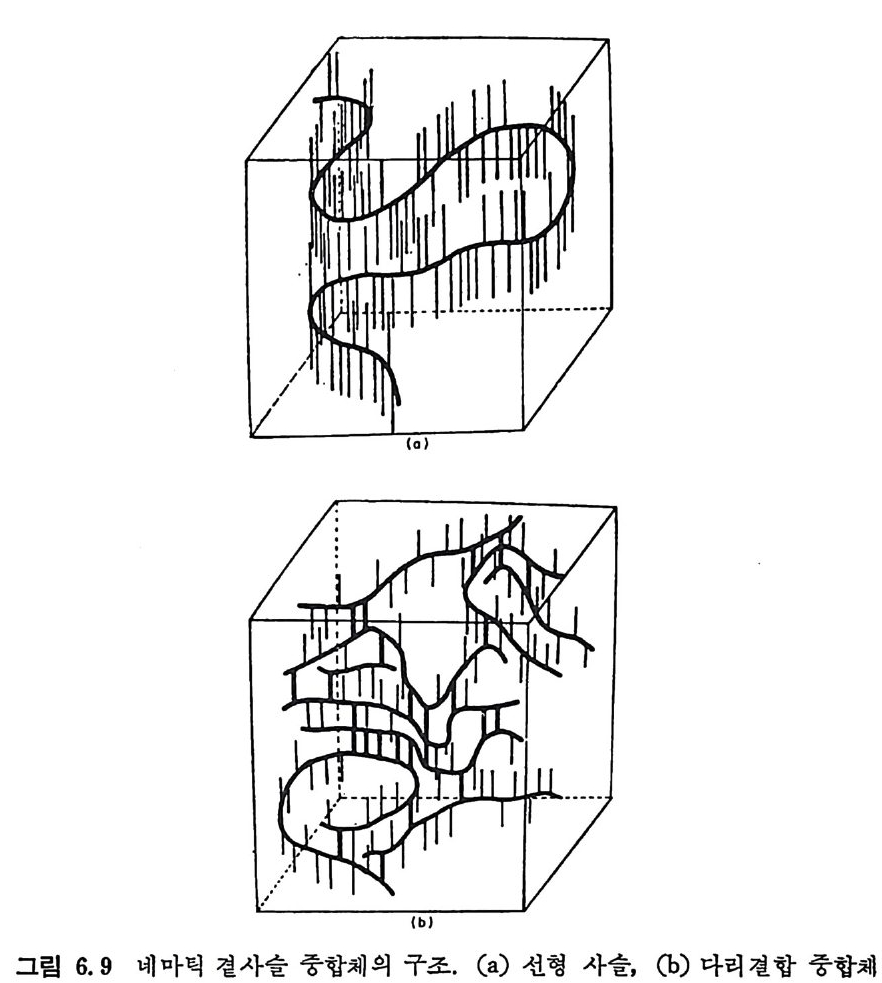

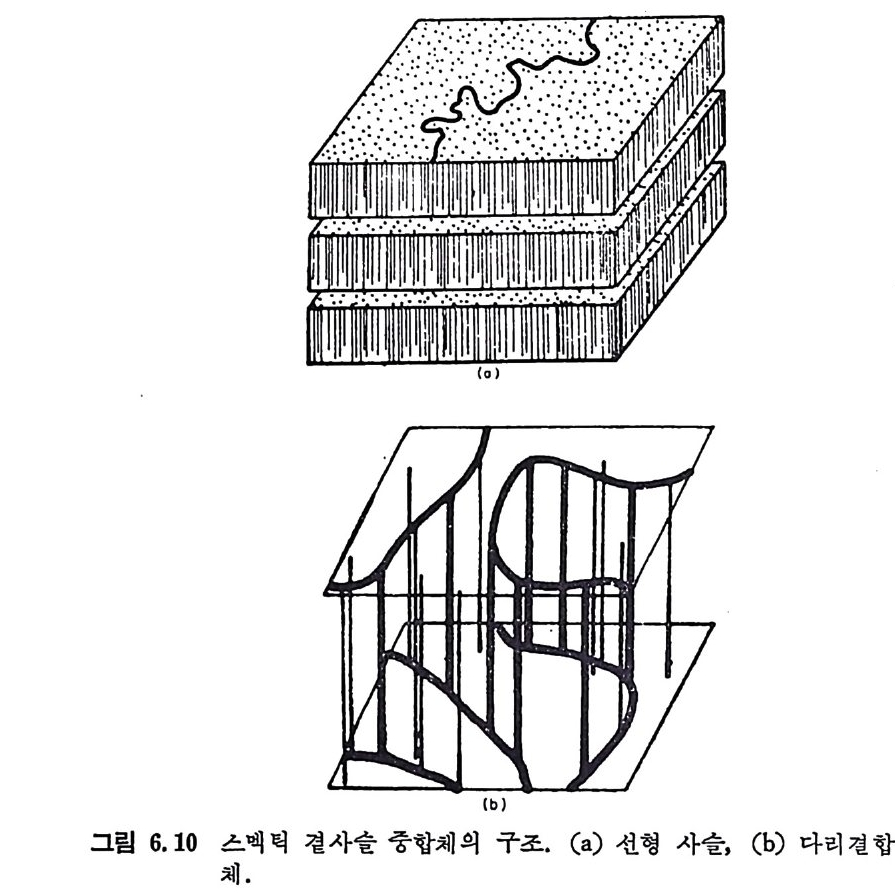

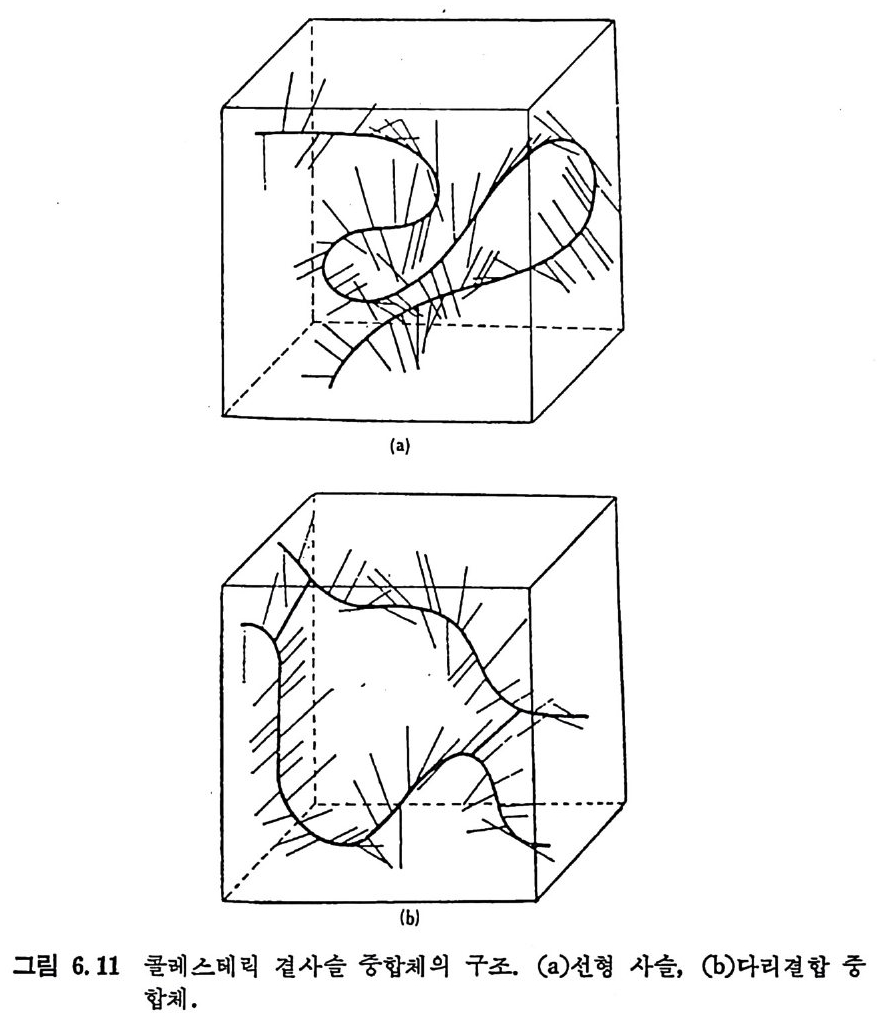

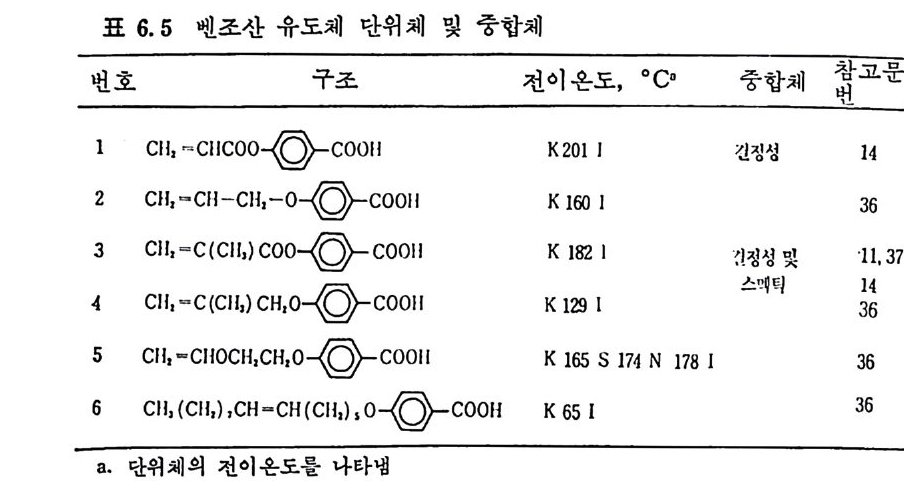

2.3 액정 중합체의 구조 중합체의 구조와 액정성간의 관계는 후에 자세히 다룰 것이므로 여기 서는 열방성 및 유방성 저분자량 유기화합물의 구조를 총괄하고, 이들 구조를 어떻게 중합체 구조에 포함시켜 액정 중합체를 만들 수 있는지 간단히 설명한다. 지금까지 알려진 액정 화합물의 구조를 살펴보면 다음과 같은 득칭을 갖는다. (1) 비교적 강성인 막대형 분자 : a) 방향족 에스테르 b) 방향족 Sch iff염기 c) 방향족 아조 및 아족시 화합물 d) 비페닐 및 터페닐 유도체 e) 스털벤 유도체 f) 방향족 카르복시산 g) 방향족 아전 화합물 (2) 관상 화합물 : 콜레 스데 몰 유도체 (3) 구형 화합물 : C(CH3)0 (CH3)3C -C( CH3)3, 시클로핵산, 캄퍼 (4) 양천성 화합물: a) 양이온 양찬성 : CHs(CH2)nCOO-N 갑 및 K+, NH4+, Ca i염 동 b) 음이 온 양찬성 : C16H33N+(CHs)3Cl-및 Br-, I- 영 동 c) 비 이 온성 양찬성 : n-C8H17NH2, n-C 1 2H250(CH2CH20)6-12H 둥 위에서 둘은 마지막 예는 소중합체로 간주할 수 있다. 지금까지 알려진 액정 중합체의 구조를 보면, 많은 경우에 중합체의 주사슬이나 곁가지에 처분자량 액정 화합물, 특히 위의 (1) ,(2) 및 (4) 에 들은 예와 같은 구조 단위를 갖고 있으면 액정을 형성한다. 이처럽 액정을 형성하는 원동력이 되는 구조 단위를 메소겐기나 단위 혹은 메 소겐 원자단이라 부른다. 물론 모든 액정 중합체가 저분자량 액정 화합 물에 상응하는 구조 단위를 갖고 있지는 않다. 또한 처분자량 액정 화 합물이 만드는 메소상과 그 구조 단위를 갖고 있는 중합체가 만드는 메 소상에는 종종 커다란 차이가 있다 . 단위체에 해당하는 메소겐거가 중 합체의 일부분으로 되어 있으면, 그 메소겐기들은 병진 운동에 있어서 나, 배향성에 있어서 독립성을 잃게 되기 때문이다.

참고문헌 I) Q. -F. Zhou, J.-I. Jin and R. W . Lenz, Can. J. Chem. , 63, 181( 19 85). 2) P. Iannell i, A Rovie l lo and A Sir i g u, Europ . Polym . J. , 18, 753(1 9 82). 3) S. B. Cloug h, A Blumste i n and A. deVrie s , Mesomorph ic Order m Po lym e rs and Polym e riz a ti on in Liq u id Crys t a l lin e Media , ed. by A. Blum ste i n , ACS Sy m p o siu m Serie s , Vol. 74, Americ a n Chemi ca l Socie t y , 1978, p. 7. 4) A. Losche, Pap e r pre sente d at the Insti tut e Summer School Porto r oz , Yug o slavia , Jun e 28-Ju l y 2, 1974. 5) G. W . Gray and J. E. Ly d on, Natu r e, 252, 221(1 9 74). 6) H. Teranchi, T. Takenchi and S, Kusabaya shi, J. Ap pl. Phy s. , Ja p a n, 11, 1862(1 9 72). 7) P. A. W ins or, Chem. Rev., 68, 1(1 9 68). 8) P. Ekwall, Advances in Liq u id Crys ta l s, Vol. I, Academi c Press, New York, 1975, p. 1. 9) A. E. Skoulio u s and V. Luzzati , Acta Crys ta l log r ., 14, 278(1 9 61 ). 10) H. Sackmann and D. Demus, Mo!. Crys t. Liq . Crys t . , 21, 239(1 9 73). 11) A M Levelut and M. Lambert, C. R. Hebd. Sean. Acad. Sci. , 272B, 1018(1971). 12) D. Coate s and G. W . Gray, Mo!. Crys t . Liq. Crys t., 34, 1(1 9 76). 13) S. Di el e, Phy s. Sta t . Sol. , (A)25, K 183(1 9 74). 14) G. W . Gray, The M icr oscop e , 24, 117(1 9 76). 15) B. Gallot and A. Skouli ou s, Kolloid - Z. , 210, 143(1 9 66) : ibi d , 213, 143 (19 66). 16) D. Demus, G. Kunic k e, J. Neelsen and H. Sackmann, Z. Natu rfo r sch. , 23 A, 84(1 9 68). 17) J. Doucet, A M Levelut and M. Lambert, Phy s. Rev. Lett ., 32, 301 (1974). 18) S. Chandrasekhar, B. K. Sadashiv a and K. A. Suresh, Pramana, 9, 471 (1977). 19) ·s. C handrasekhar, B. K. Sadashiv a , K. A Suresh, N. V. Madhusudana, S. Kumar, R. Shashid h ar and G. Venkate s ch, J. Phy s ., Paris , 40, C3-120 (1979). ?O) J. Ti m mermanns, Bull. Chem. Soc., Belg. , 44, 17(1935). 21) J. Ti m mermanns, J. Phys . Chem. Solid s , 18, 1 (1961 ). 22) P. A W ins or, in Li qu id Crys ta l s & Plasti c Crys ta l s, Vol. 1, Halste d Press, New York, 1974, Chap ter 5. 23) J. W. McBain and W . W. Lee, Oi l and Soap, 20, 17(1 9 43).

24) V. Luzzati , Bio lo g i ca l Membranes , Academi c Press, London, 1968, Chap. 3, p. 7 1. 25) M. J. Vold, M. Macomber and R. D. Vold, J. Amer. Chem. Soc., 63, 168(1941 ). 26) R. F. Grant and B. A. Dunnell, Can. J. Chem., 38, 1951(1960); ibi d , 38, 2395(1 9 60). 27) K. D. Lawson and T. Flautt , Mol. Crys t . , 1, 241(1 9 66). 28) A. E. Skoulio s and V. Luzzati , Acta Crys t a l log r ., 14, 278(1 9 61 ).

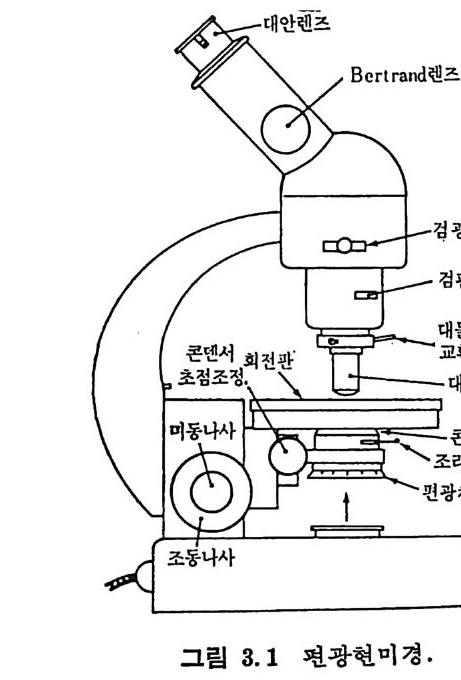

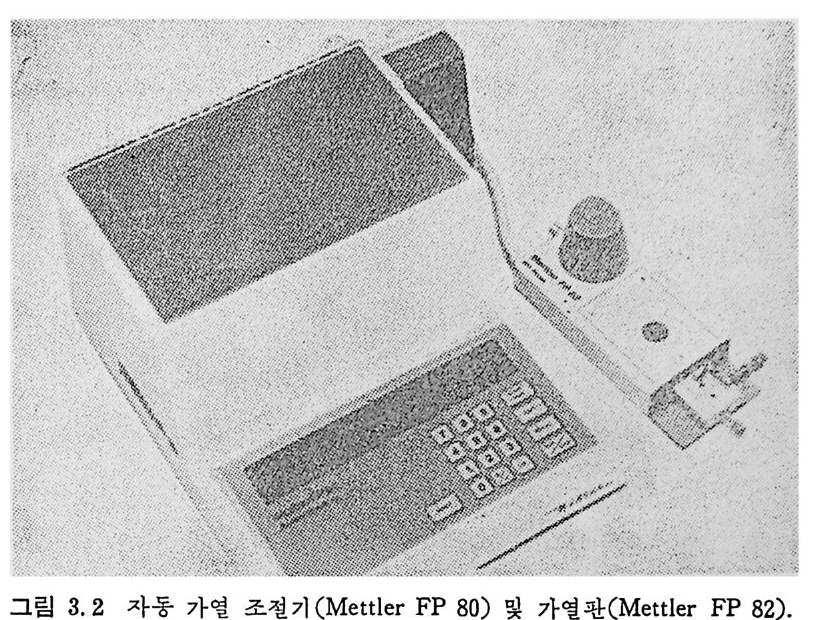

제 3 장 액 정 중합체 의 확인 및 분석법 어떤 중합체가 액정을 형성하는지, 형성한다면 어떤 액정상을 만드는 지 알아보는 데 사용하는 방법은 처분자량 화합물에서 사용하는 방법과 같다. 이 장에서는 액정의 확인 및 구조 분석법 중 가장 많이 사용되는 및 가지를 살펴보기로 한다. 가장 중요한 방법으로는 편광현미경에 의한 광학적 구조의 조사, 소 각 및 광각 X- 선회철 분석법 및 시차 주사열량분석법 (DSC) 과 시차열 분석법 (DTA) 을 들 수 있다. 첫 두 방법은 액정상의 종류를 알아내는 데 중요하며, x- 선 분석범으로는 분자배열에 관한 자세한 정보도 얻을 수 있다. DSC 나 DTA 법으로는 상변화에 관한 열역학적 지식을 얻을 수 있으나, 액정상의 종류를 알아내는절대적 방법은되지 못한다. 물론 액정상이 이미 알려진 처분자량 화합물이나 중합체와 액정상의 종류가 밝혀지지 않은 시료의 혼합물이 보여주는 열적 행동을 DSC 나 DTA 법 으로 분석하여, 시료가 보여주는 액정상을 간접적으로 알아넬 수는 있 다. 이 밖에 핵자기 공명 (NMR), 전자스핀공명 (ESR ) 분석 법 및 적 의선 (IR) 과 라만 분광분석법, 또 전자현미경에 의한 분석법들이 사용되고 있다. 3.1 편광현미경으로 관찰되는 광학적 구조 Fr i ede1I)2) 이 가장 먼저 사용한 구조란 말은 액 정 의 얇은 막을 칙 교 편 광현미경을 통하여 보았을 때 관찰되는 무늬의 모양을 말한다. 광학적

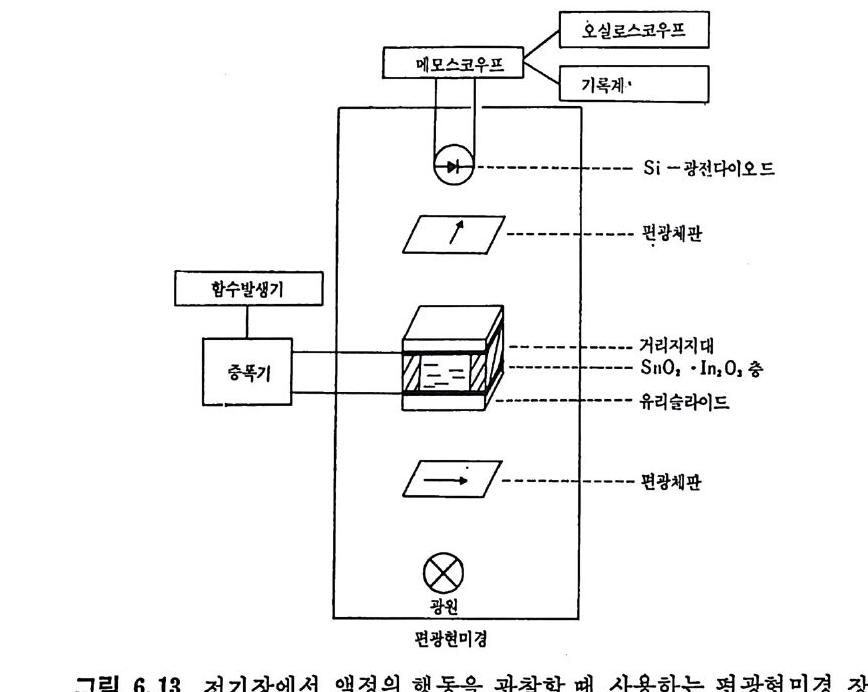

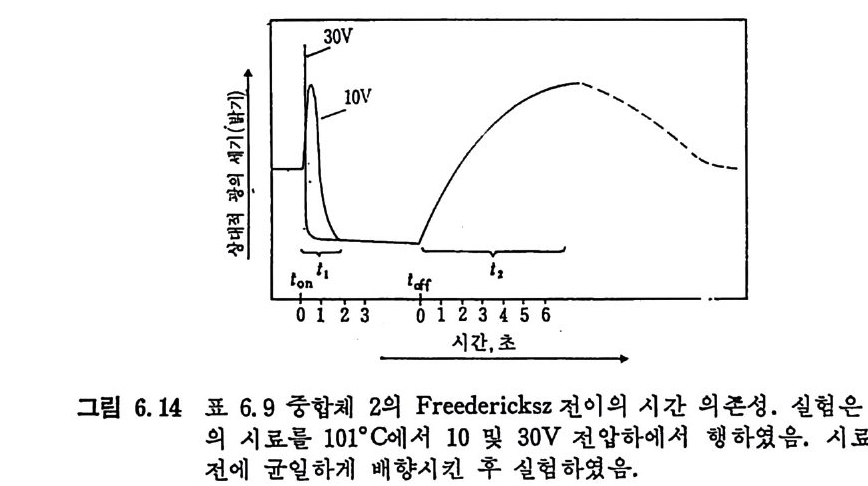

구조의 여러가지 모양은 구조적 결함의 종류가 많기 때문에 관찰된다. 고체 결정에서는 결함을 보통 현미경으로 볼 수 없으나, 액정의 경우는 저배율로도 결함을 볼 수 있다. 고체에서보다 액정에서 구조적 결함을 안정화시키는 데 필요한 에너지가 훨씬 낮으므로 배향상의 매우 큰 교 란이 생기기 때문이다. 액정의 결함은 종종 경계접이나 먼지 둥 불용성 입자에 의하여 안정화되기도 한다. 그분 아니라, 액정의 성장 과정, 흐 름, 전기장 혹은 자기장, 온도 차이나 기타 의부의 응력에 의하여 교란 이 있을 때 결함이 생건다. 액정의 결함과 그에 따른 광학적 구조의 변 화에 관하여는 다른 단행본에서 자세한 선명을 찾을 수 있으므로 3) 여기 서는 그에 대한 설명은 약하고 앞장에서 분류한 각 액정상이 어떠한 광 학적 구조를 보여주는지를 중접적으로 다루기로 한다. 액정상의 광학적 성질은 주로 가열판이 부착된 편광현미경으로 관찰 한다 .4) 가열판이 부착되어 있으므로 시료를 가열할 수 있어, 액정상 분만 아니라 고체一액정一둥방성 액체의 상변화를 관찰할 수 있고, 한 가지 이상의 액정상을 거치는 중합체의 경우는 액정 1- 액정 2 둥의 상 변화도 볼 수 있다. 그림 3.1 은 편광현미경의 구조를 보여주며, 액정상

대물렌즈

대물렌즈

’ ,./..i'` 7免쩡”,i.

’ ,./..i'` 7免쩡”,i.

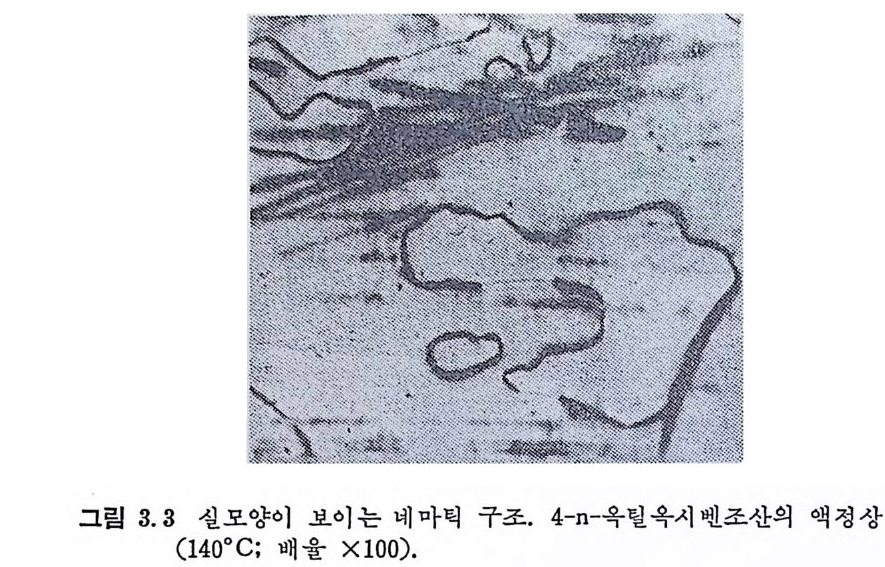

의 관 찰 에 는 흔히 편광처 1 판과 검 광체 포J :울 90° 방향으로 직 교하게 놓는 칙 교편광범을 사용한다. 따라서 동방성 고체나 액체는 집안렌츠로보았을 때 빛을 동과시키지 못하므로, 죽 편광소거를 행하지 못하므로 어둡게 보인다. 반대로 바동방성 고체나 액정은 빛을 통과시킨다. 가열판은 회 전판 위에 놓으며, Kofl er- 가열판 (~350°C), Le it z 사의 가열/냉각판 (-20-350°C) 및 Mett ler 사의 FP 80 과 FP 82( 그림 3. 2) 가열 장치 동이 널리 쓰인다. 3. 1 .1 네마틱상의 광학적 구조 술라이드 표면을 한쪽 방향으로 비벼주거나 기타 다른 방법으로 처리 하면 ,5) 네마틱 액정 분자의 평군 장축 방향이 슬라이드 표면에 평행하 게 되며, 이와 같은 목수 표면 처리를 하지 않으면 대략 균일한 평면충 울 이 룬다 · 만약 평 면 구조가 완전치 못하면 소위 Schli er en 구조를 보 여준다 •6) - 8 ) 시료가 두터울 때는 실모양을 볼 수 있는 네마틱 광학져 구조(그립 3.3) 가 관찰되며, 네마틱이라는 말은 바로 이로부터 유태되었다. 회랍

그립 3.3 실모양이 보이는 네마틱 구조. 4-n- 욱털옥시벤조산의 액정상 사진

그립 3.3 실모양이 보이는 네마틱 구조. 4-n- 욱털옥시벤조산의 액정상 사진

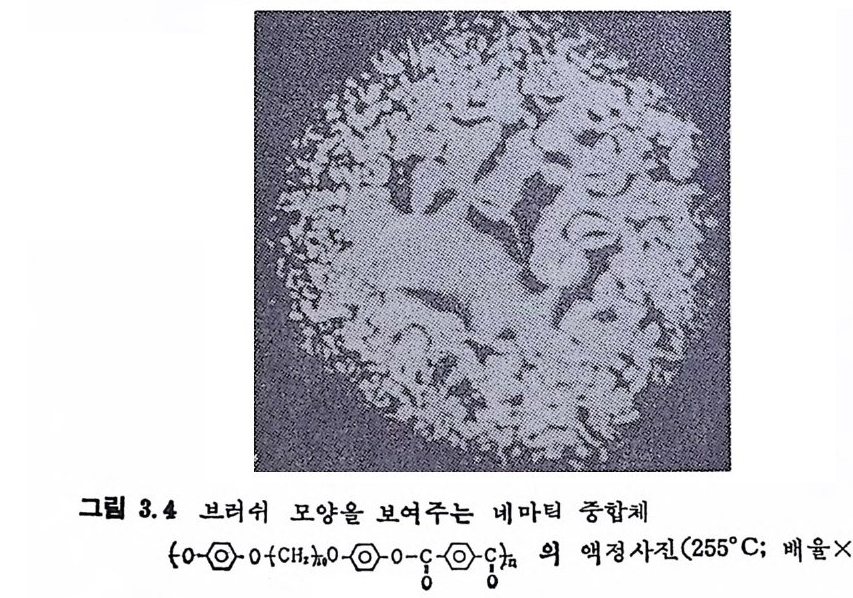

어 로 ‘nema’ 라는 말은 영 어 로 th read 에 해 당한다. 시 료의 두께 가 얇으 떤 Schlie r en 구조(그립 3. 4) 로 바뀌 는데 , 이 구조에 서 는 불규칙 적 인 굽 은 브러쉬 모양을 보여주며 어두운 브러쉬가 둘 혹은 네 개가 한 접에 모인다. 이 어두운 부분은 네마틱 액정의 소광 위치에 해당한다. 따라 서 분자 장축이 편광체판면이나 검광체관면에 각각 평행하거나 수직임

그릴 3.4- 브러쉬 모양을 보여주는 네마틱 중합체

그릴 3.4- 브러쉬 모양을 보여주는 네마틱 중합체

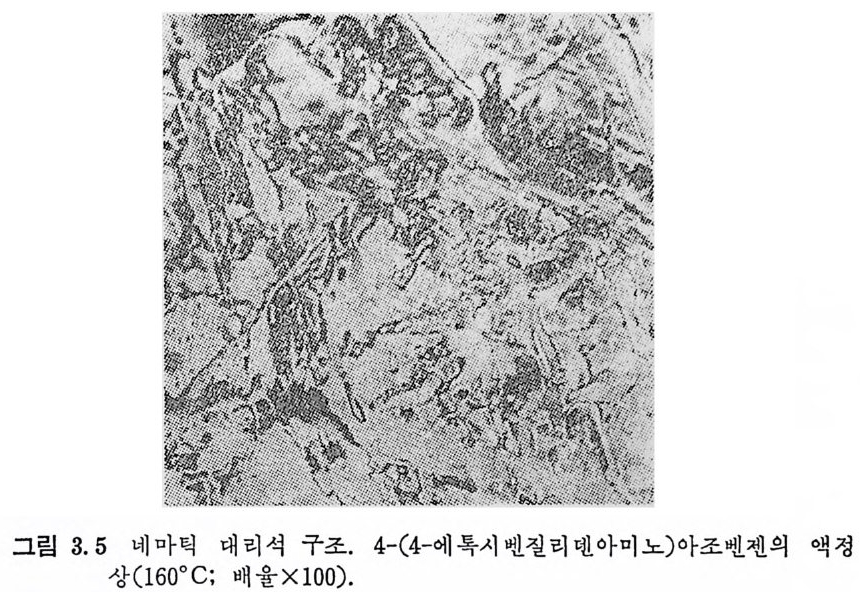

그립 3.5 네마틱 대리석 구조. 4-(4- 에록시벤질리 E신 아미노)아조밴첸의 액정

그립 3.5 네마틱 대리석 구조. 4-(4- 에록시벤질리 E신 아미노)아조밴첸의 액정

을 뜻한다. 이 접은 구조상의 회전전위를 나타내는 특이접이다. 네 브 러쉬가 모이는 접은 독이성 s=l 이라 하고, 두 브러쉬가 모이는 접은 s=l/2 이라 한다. 편광체판과 검광체판을 동시에 몰리면 회전전위 브러 쉬들이 같은 방향(양의 회전전위) 혹은 반대 방향(음의 회전전위)으로 회전한다. 또한 s= 土 1 인 접에서는 브러쉬가 편광체판과 같은 속도로 회전하며, s= 土 1/2 인 접에서는 두 배로 회전한다. 표면을 처리하지 않온 두 술라이드 사이에 놓인 얇은 네마틱 액정막 은 표면 효과대문에 연마한 대리석 같은 불규칙적인 광학적 구조, 소위 대리석 구조(그림 3.5) 를 보여주기도 한다. 이 구조는 분자의 배향 방 향이 서로 다른 영역이 몇 개 공존하기 때문에 관찰된다. 직교편광제판 사이에 시료를 놓고 관찰할 때 각 영역내에서는 간섭색깔이 거의 일정함 울 볼 수 있고 이 영역은 균일 영역임을 뜻한다. 산으로 깨끗이 닦은 유리표면아나 레시탄 동과 같은 화합물로 처리한 표면에서 ,5 ) 9) 또는 액정의 화학적 구조상의 특성 때문에 평균적으로 분 자 장축이 슬라이드에 수직 방향을 하고 있는 액정충을 형성할수 있다. 이때 직교 편광체판을 통하여 보면 빛이 몽과하지 않는다. 이와 같은 액정충을 수직충이라 하며 마치 둥방성 액체처럼 빛을 동과시키지 못하 므로 유사동방성 구조라고도 부른다. 덮개 유리를 조금 움직이면 구조

CH20COR CCIIHH 2O00C—/ O PR\— o O -CH 2CH2N(CH3)s 레시틴의 일반 구조식 가 교란되므로 밝게 번쩍이는 것이 관찰된다. 수직충이 불완전할 때는 s= 土 1 인 목이접이 관찰되므로 스멕틱상으로 오판하기 쉽다. s=l/2 은 분자가 표면에 평행하거나 약간 기울어져 있을 때만 나타난다 .7) 따라서 수직충에서는 s=l/2 이 관찰되지 않는다. 수직충이 공기와 직접 접하고 있을 때는 자유 표면에 평행하거 1 분자가 배향하려고 하기 때문에 s= 1/2 인 선이 관찰된다 .7) 최근에 와서는 유사동방성 구조를 동방성 구조 라고도 부른다. 분자축이 한쪽으로 배향되도록 표면을 처리한 두 유리 슬라이드판 사 이에 네마틱 액정을 위치한 후, 윗 슬라이드를 한쪽 방향으로 회전시키 면 술라이드에 부착하고 있는 분자는 함께 회전하게 된다 .6) 이때 액정 충 내부에 있는 분자들의 방향은 한 술라이드 표면에서 다른 술라이드 표면에 이르기까지 연속적으로 변하여 비틀린 구조를 이룬다. 보통 조 건에서는 비를림이 1r/2 까지 가능하며, 이와 같은 비를린 네마틱상의 광 학적 성질은 다음 철에서 설명할 콜레스데릭상과 유사하다• 비를린 네 마틱상은 정상적인 네마덕상이 보여주는 광학적 구조를 나타내기도 하 며 더욱 복잡한 구조를 보여주기도 · 한다. 3.1.2 콜레스테릭상의 광학적 구조 및 기타 광학적 성질 액정상의 구조적 관접에서 볼 때 콜레스데릭 액정은 위에서 말한 비를 란 네마틱과 같다. 이름이 말하듯이 콜레스데릭 액정은 콜레스데몰 유 도체에서 처음으로 관찰되었다. 그러나 콜레스테릭 액정을 형성하기 위 한 필수 조건은 중합체가 키랄 중십을 갖고 있어야 하는 접이다. 광학 활성인 화합물을 네마덕 중합체와 섞으면 콜레스테릭으로 변한다. 저분 자량 화합물의 경우는 네마틱과 콜레스데릭 액정이 모든 비율로 섞이기 때문에 순수한 네마틱과 콜레스데릭 사이의 어느 중간 상태도 만들 수

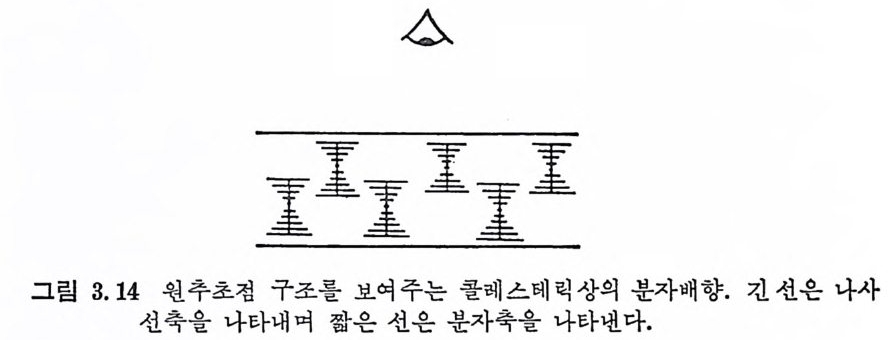

4 尸~齡셰 .尸~尸 그림 3.6 대표적인 콜레스데릭상의 평면 구조가 갖는 분자배향. 건선은 나사 선 방향아며 짧은 선은 분자축을 나타낸다. 그립에서 보여주고 있는 방향에서 관찰하면 Grandje a n 구조가 보인다.

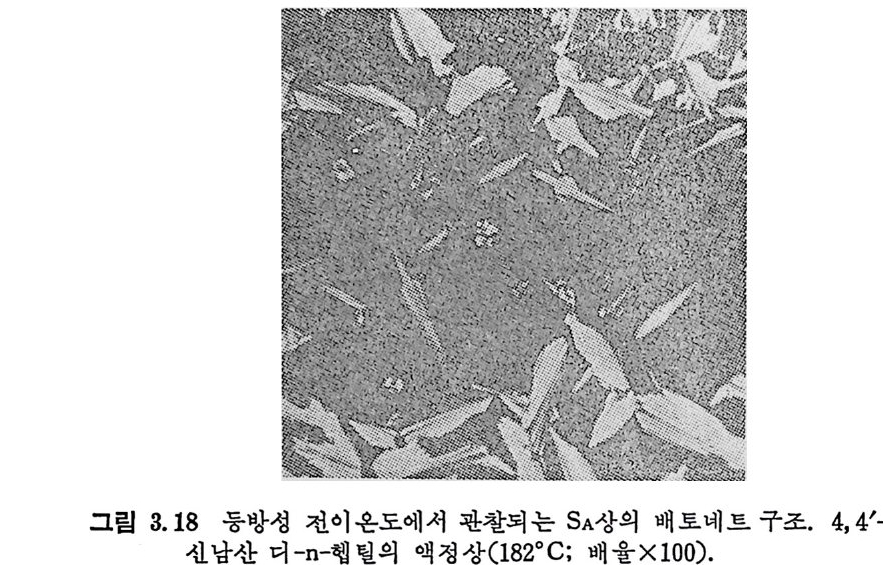

있다. 중합체의 경우도 네마틱과 콜레스테릭 중합체가 액정상에서 서로 섞이는 것 같으나 결론적으로 말할 수 있을 만큼 충분한 연구 결과가 보고되어 있지는 않다. 두 액정이 모든 비율로 섞일 때 두 액정은 서로 동형이라고 한다. 죽 네마틱상과 콜레스데릭상은 동형이다• 소위 평면 콜레스테턱 구조에서는 시료중의 분자 장축이 대부분 수평 3방.6향).을 이하와고 같있은고 ,구 조비는들 림강축한은 광 이학에 활대성하과여 특수정칙 과방장향의을 하빛고을 있반다사(하그립는 특성을 갖고 있다. 이 두 성질은 비를립 핏치와 직접적인 관계를 가지 며, 온도에 크게 의존한다. 동방성 액체를 냉각시키면 등방성 액체一콜레스데릭 전이접에서 겉보 기로는 등방성인 구조를 거찬 후 더 낮은 온도에서 복굴절성을 보여주

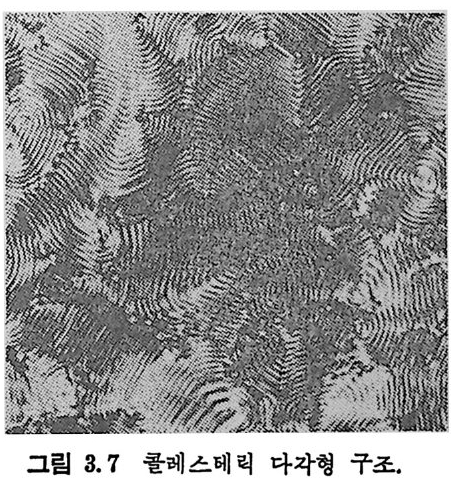

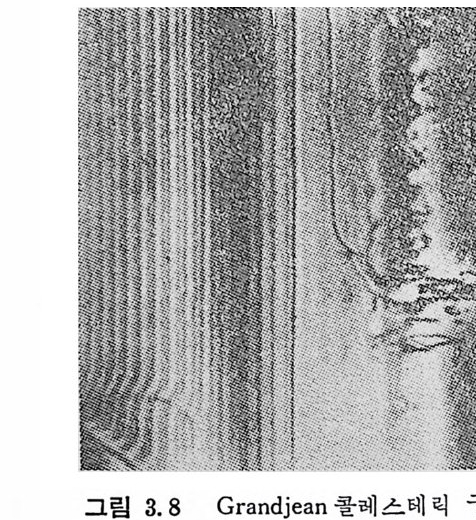

그립 3.7 콜레스테릭 다각형 구조.

그립 3.7 콜레스테릭 다각형 구조.

그립 3. 8 Grandje a n 콜 레 스테 릭 구조 .

그립 3. 8 Grandje a n 콜 레 스테 릭 구조 .

는 광학적 구조로 바뀐다. 이와 같은 현상은 특 히 크게 비틀린 콜 레스 테릭 액정에서 종종 관찰된다. 따라서 전이접을 쉽게 알 수 없으며, 마 치 과냉각 현상이 일어나고 있는 것으로 오해하기 쉽다. 물론 복굴절성 구조가 직접 생기는 경우는 전이접을 쉽게 찾을 수 있다. 네마틱 액정 을 동방성 액체 상태를 냉각시켜 얻으면 혼히 둥근 방울모양의 액정상 이 먼저 생기나, 콜레스테릭 경우에는 배토네트(그림 3.18 을 참조)라 부르는 건 바나나 모양의 액정상이 생긴다. 콜레스데릭 액정은 광학적으로 둥방성이면서도 무정형 액체보다 큰 광학활성을 가지며, 수 센티미터 두께도 두명하게 보일 수 있음에 주의 하여야 한다. 이 구조에 기계적 변형을 가하면, 복굴철 현상을 보여주 나응력을 제거하면 다시 복굴절성을 잃는다. 평면구조로 종종 관찰되는 콜레스테릭 액정의 광학 구조로는 다각형 모양(그림 3.7), Grand j ean 선 (그림 3. 8) 과 기 름줄무늬 (그림 3. 9) 구조가 대 표 적 이 다. Grandje a n 계 단의 선 각각은 평 행 반사면의 가장자리 이 며 , 이 가장자 리에 구조적 불연속성아 촌재하기 때문에 이와 같은 선이 관찰된다고 Grandje a n 과 Frie d el 은 설명 하였 다. 6)10) 이 가상적 인 평 면을 Grandje a n 평면이라 부르며, 이 가정으로부터 Grand j ean 은 평면간의 간격을 계산 하였다. 또한이 간격이 온도가 높아침에 따라 증가함도 발견하였다. 일 반 간섭 이몬에 의하면 일정한 간격을 이루고 있는 두명한 평행판 매질

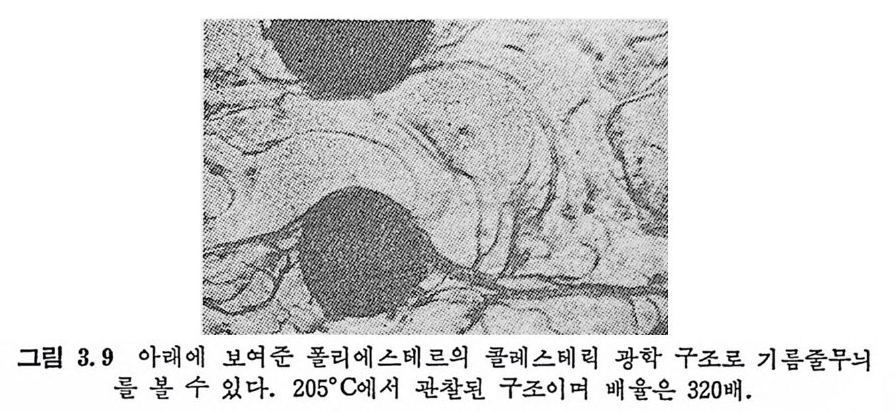

그립 3.9 아태에 보여준 풀리에스데르의 콜레스테릭 광학 구조로 기름줄무늬

그립 3.9 아태에 보여준 풀리에스데르의 콜레스테릭 광학 구조로 기름줄무늬

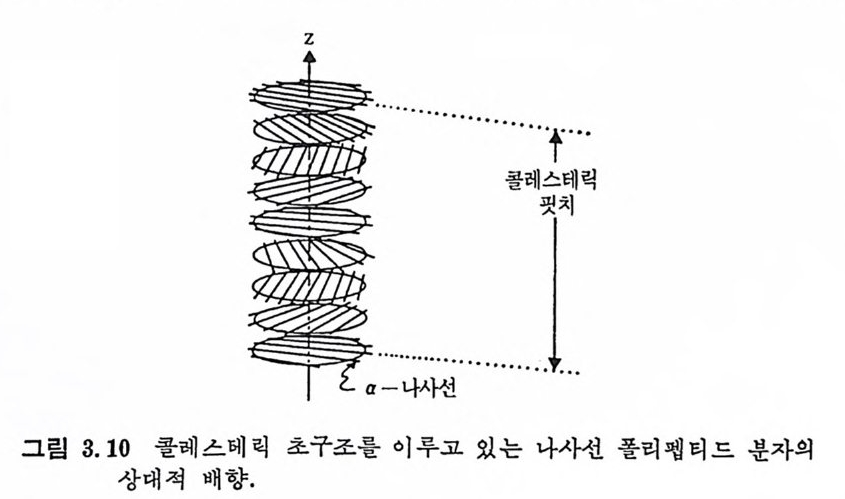

n o o o o o o o 선 ©O- 나훔 &o 를 ~-o - 1e11,14111c11,l , -o r.:--f b -{g-- o - 년 0&o© 남 -0 다”曲 ~II, 에 의한 반사빛의 파장 A 는 아래와 같다. -l= 2d•n•si n0 (3. 1) d 논 평행판간의 간격이고, n 은 매질의 굴철률이며, 0 는 입사광선의 입사각이다. 따라서 수직 입사광에 대하여는 다음식이 성립된다. A=2dn (3. 2) De Vr i esll) 는 콜레 스테 력 상이 보여 주는 큰 광학 활성 을 설명 하기 위 하 여 광학축에 수직인 얇은 복굴철 충이 연속적으로 조금씩 비틀려 콜레 스테 릭 상을 이 룬다는 나사선 모형 율 제 안하였 다(그림 3. 10). 따라서 각

z

z

처의및석법5x

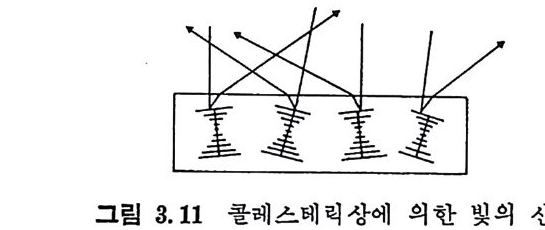

충은 인접충과 조금씩 각도를 이루면서 회전되어 있고, 빛의 각 선형 성분은 충을 통과할 때 굴철률이 변한다는 것이다. 그렇다면, 빠른 성 분은 총을 지날때 이 변화가 보다 클 것이고, 느린 성분은 이 변화가 적 을 것이다. 이와 같은 모델과 전자선의 이론을 빌어 de Vr i es 는 수직 입사광선과 최대 강도를 보여주는 파장(J。) 사이에 다음과 같은 관계가 있음을 보여주었다. J 0=P• 균 (3. 3) P 는 핏치이고, i은 물질의 평군 굴절률이다. 앞석의 d 가 P의 1/2 이라 떤 두 식은 같게 된다. 따라서 원편광빛의 il o 를 측정하면 P 를 구할 수 있다. 백색광이 이와 같은 총구조에 의하여 Bra gg형 산란을 하므로 반 사색을 보여주며, 색깔은 시료의 성질, 온도 및 입사각도와 관찰각도 에 따라 변한다(그림 3. 11).

그립 3.11 콜레스데릭상에 의한 빛의 산란.

그립 3.11 콜레스데릭상에 의한 빛의 산란.

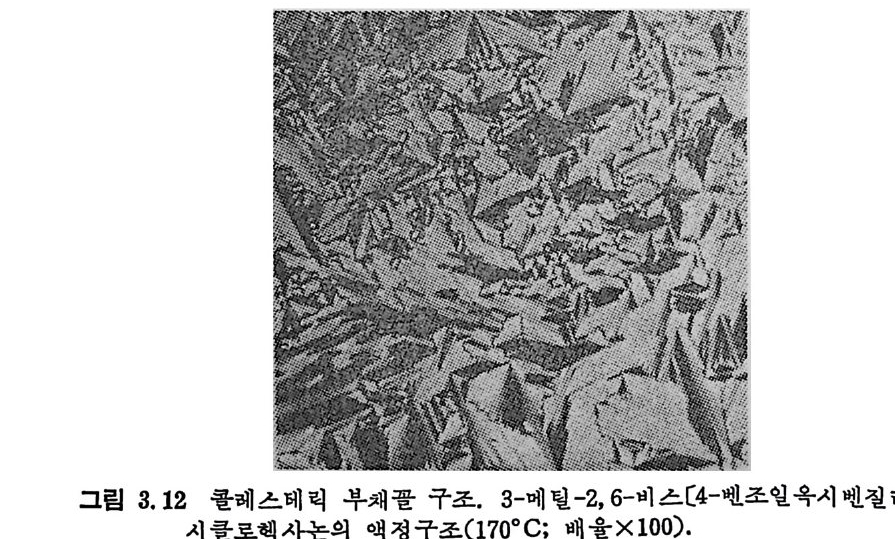

그립 3.12 콜레스데릭 부채팔 구조. 3- 메틸 -2,6- 비스 (4- 벤조일옥시벤질리맨〕

그립 3.12 콜레스데릭 부채팔 구조. 3- 메틸 -2,6- 비스 (4- 벤조일옥시벤질리맨〕

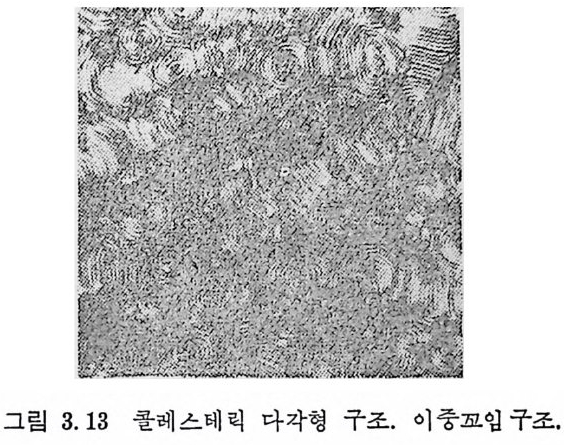

그립 3. 13 콜레 스데 릭 다각형 구조. 이 중꼬입 구조.

그립 3. 13 콜레 스데 릭 다각형 구조. 이 중꼬입 구조.

스

스

콜레스테릭 구조의 또 한 가지 득칭은 광학 활성이 매우 크다는 접이 다. 콜레스테릭 중합체의 광학 활성에 관한 자세한 연구 결과는 아직 보고된 바 없으나, 처 분자량 화합물의 경 우는 가시 광선 영 역 에 서 103- 1050/mm 정도의 광회전을 보여준다 .12) - 16) 이는 광학 활성인 등방성 액 체 의 활성 이 보통 10-2-1020/mm 인 것 과 비 교하면 매 우 큰 값이 다. 광학 활성인 구조죽, 키랄 중십이 중합체에 존재하여야콜레스데릭상 울 이룬다고 앞에서 지적한 바 있으나, R 형과 S 형이 같은 양 섞여 있 는 라세미 혼합물을 중합할 경우에는 단순히 네마틱 액정만 만들며 콜 레스데릭상온 만들지 못한다. 경계조건에 따라 콜레스테릭 물질이 비평면 구조를 가질 수 있으며, 이때에는 부채꼴 구조(그림 3.12) 17)lS) 와 다각형 구조(그림 3.13)19) 가 종 종 관찰된다. 이 두 구조는 적층 구조와 매우 유사한 특성을 갖고 있기

때문에, 그 광학적 구조가 다음 절에서 다룰 스맥틱상의 광학적 구조와 흡사하다. 나사선축이 광축과 90° 를 이루고 있으면 ( 그립 3.14) 원추초 첨 구조를 보여주며, 이 구조는 복굴철성이기는 하나 광학 활성온 갖지 못한다. 처분자량 콜레스테릭 액정 중에는 소위 청색상이라는 목이한 구조를 보여주는 것들이 있다· 보통 청색상은 일반 콜레스데릭상과 둥방성상 사이의 좁은 온도구간에서 나타나며, 청색 산란이 생기기 때문에 이와 같은 이름을 갖게 되었다 .20)21) 이 청색상의 구조나 청색이 나타나는 까 닭은 아직도 분명치 않다. 3.1.3 스멕틱상의 광학적 구조 앞장에서 설명한 바와 같이 스맥틱 액정상은 분자의 배열 양상에 따 라 여러가지로 다시 분류된다. 그 중에서 SA 및 Sc 가 가장 혼히 관찰된 다. SA 의 구조 중 가장 간단한 분자배열은 스맥턱충이 술라이드 평면에 평행인 배열이다. 이런 구조에서는 분자의 장축이 평면에 수직하게 배 향하고 있으므로 편광현미경을 통한 빛이 시료의 광축에 평행하게 전파 하여 유사동방성, 즉 동방성 구조를 갖는다. 완전한 동방성 구조는 직교 편광현미경을 통하여 빛을 통과시키지 못하나, 혼히 시료 가장자리나 공기 방울 주위에 리본모양의 밝은 영역을 보여준다. 네마틱 액정의 광

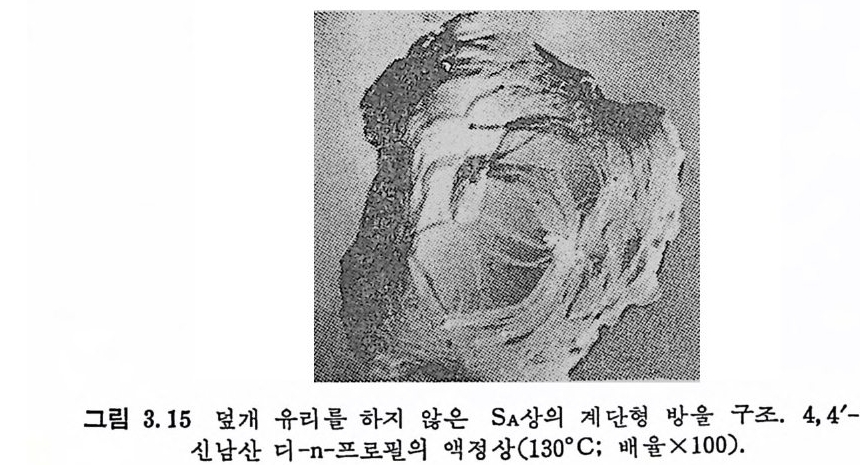

그림 3.15 덮개 유리 를 하지 않은 SA 상의 계 단형 방울 구조. 4, 4' -아족시

그림 3.15 덮개 유리 를 하지 않은 SA 상의 계 단형 방울 구조. 4, 4' -아족시

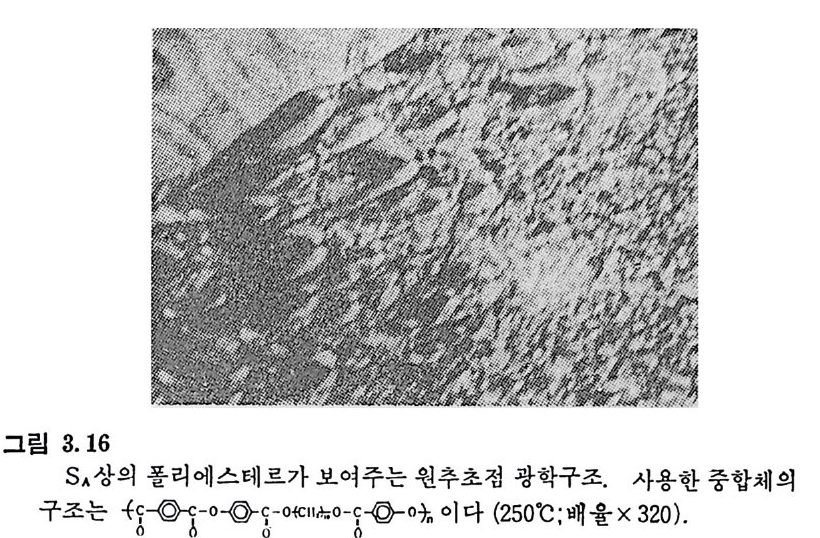

그림 3.16

그림 3.16

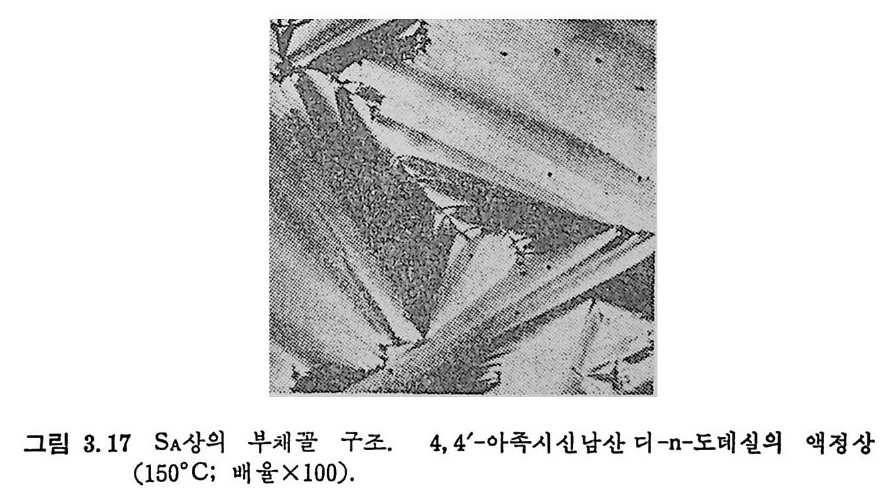

학적 구조를 다물 때 설명한 바와 같이, 레시턴이나 5) 신남산 유도체 둥 22)23) 을 사용하여 술라이 드 표면을 처 리 하면 동방성 구조가 유도된다. 덮개 유리가 없을 때는 이와 같은 평면구조가 계단형 방울모양의 구조 (그림 3.15)6)24) 를 보이기도 한다. SA 상의 전형적인 광학구조는 원추초 정 구조(그립 3.16)25) 이다. '시료충이 얇을 때는 원추초접 구조가 부채꼴 구조(그림 3. 17)26)27) 로 변한다. 덮개 유리 를 움칙 이 면 종종 부채 꼴 구 조가 갑자기 유사동방성 구조로 변한다. 물론 이 구조에서는 분자층이 팔름면에 평행하며, 따라서 덮개 유리를 움직이는데 힘이 훨씬적게 든

그립 3. 17 SA 상의 부채 꼴 구조. 4, 4' -아족시 신 남산 디 -n- 도데 실의 액 정 상

그립 3. 17 SA 상의 부채 꼴 구조. 4, 4' -아족시 신 남산 디 -n- 도데 실의 액 정 상

그립 3.18 등방성 전이온도에서 관찰되는 SA 상의 배토네트 구조. 4,4' -아족시

그립 3.18 등방성 전이온도에서 관찰되는 SA 상의 배토네트 구조. 4,4' -아족시

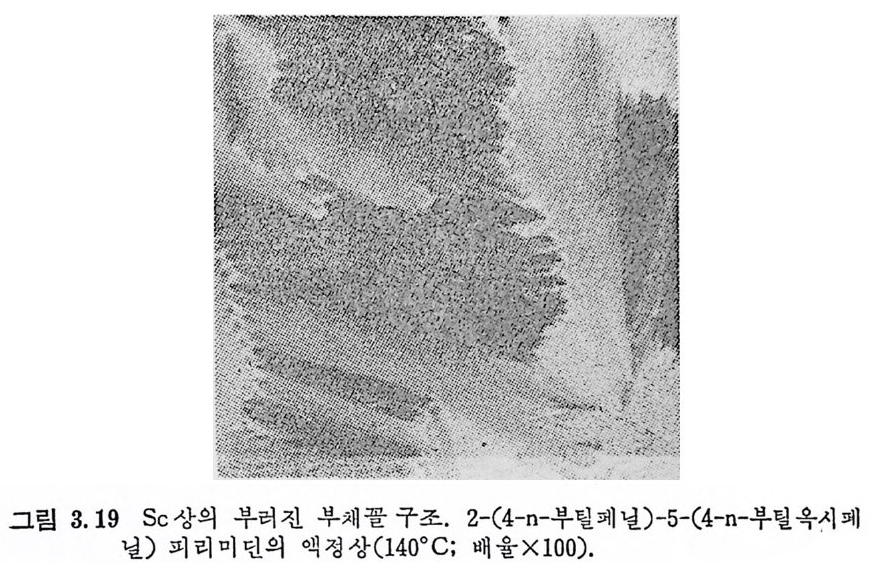

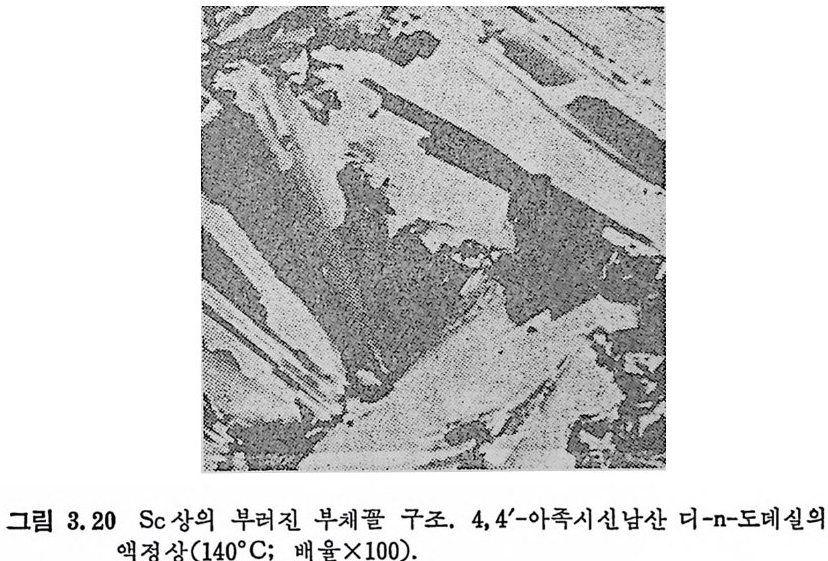

다. 그러나, 네마틱 경우와는 대조적으로 덮개 유리를 조금밖에 움직이 지 않으면 광학적 성질에 영향을 주지 못한다. 이와 같은 유사동방성 구조는 유사동방성 네마틱상을 냉각시킬 때도 생기며, 이를 현미경으로 는 관찰할 수 없으므로 주의하여야 한다. 이와 같은 경우에 상변화에 관한 지식은 DSC 분석으로부터 얻을 수 있다. 보통 등방성 무정형 액체를 냉각시키면 끝이 뾰죽하고 건 배토네트 형(그림 3.18) 의 SA 상이 생기기 시작하며, 처음에는 동방성 액체 중에 떠 있다가 더 냉각시키면 서로 합쳐쳐서 부채꼴 구조로 변한다. 원추 초접 및 부채꼴 구조는 SA 의 비평면 구조가 갖는 여러가지 결함 때문 에 관찰된다. 이밖에도 다각형 25)26) 및 수장구조 18) 둥이 가끔 관찰된 다. Sc 상에서는 중합체에 키랄 중십이 없거나, 혹은 키탈화합물이 섞여 있지 않을 때는 분자 장축이 스맥틱충에 특정 각도를 이루고 있음을 이 미 앞장에서 설명한 바 있다(그림 2.3 을 참조할 것). Sc 상이 가장 혼 히 보여 주는 광학적 구조는 〈부러 진〉 부채 꼴(그림 3. 19 및 3. 20) 과 〈부 러진〉 원추초접 구조 28) 등과 같은 비 평 면 구조이 다. 이 들 구조는 SA 상 에 서 관찰되 는 부채 꼴(그립 3. 17) 및 원추초접 (그립 3. 16) 구조에 해 당 하나, 훨씬 규칙성이 적으며 더 많은 회전전위로 교란되어 있다.

그립 3.19 Sc 상의 부러진 부채 꼴 구조. 2-(4-n- 부털페닐 ) - 5-(4-n- 부틸옥시페

그립 3.19 Sc 상의 부러진 부채 꼴 구조. 2-(4-n- 부털페닐 ) - 5-(4-n- 부틸옥시페

,`.`” ~44’

,`.`” ~44’

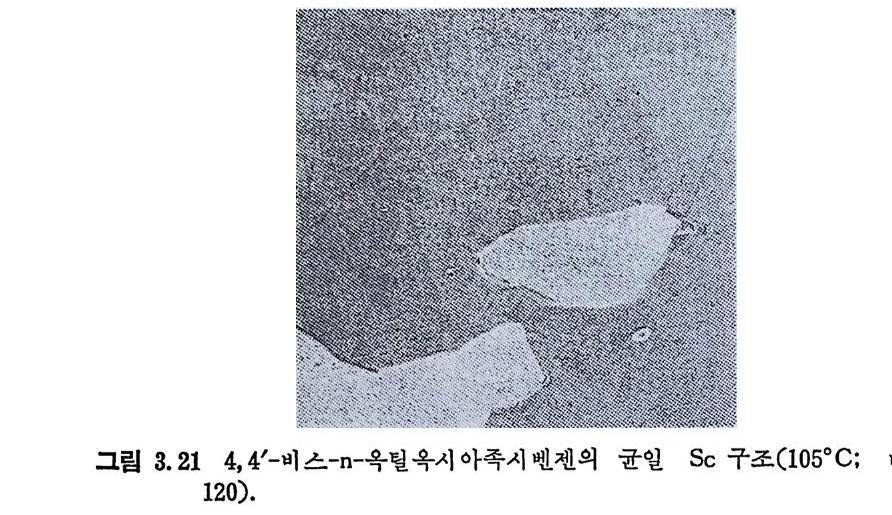

평면 구조중 균일구조는 직교 편광체판을 동하여 관찰할 때 한가지 간섭색을 떤 영역들이 보이며 이들 영역간에 가는 선이 보인다(그림 3. 21). 편광쳐1 판을 직교시키지 않을 때는 이들 영역의 색깔이 달라진다. 이와 같은 구조는 유리 슬라이드를 한쪽 방향으로 골고루 비벼 주었을

그림 3.21 4,4' -비스 -n- 옥틸옥시아족시벤젠의 균일 Sc 구조(1 05°C; 배울 X

그림 3.21 4,4' -비스 -n- 옥틸옥시아족시벤젠의 균일 Sc 구조(1 05°C; 배울 X

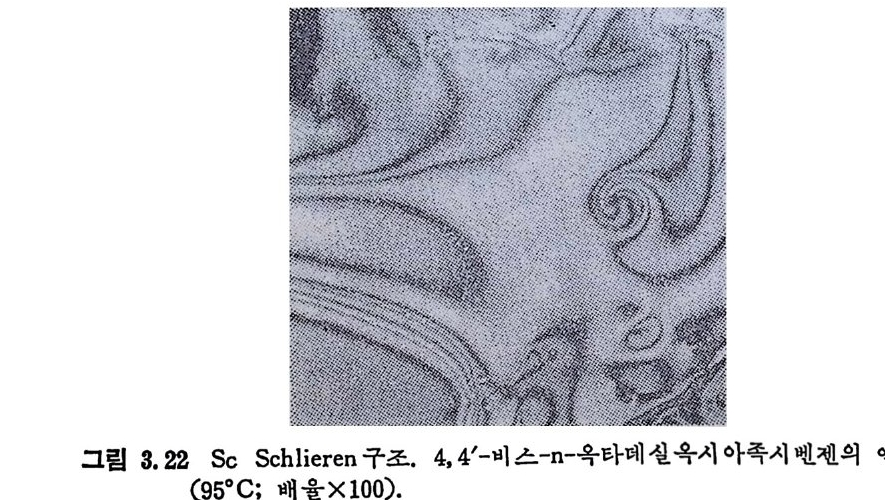

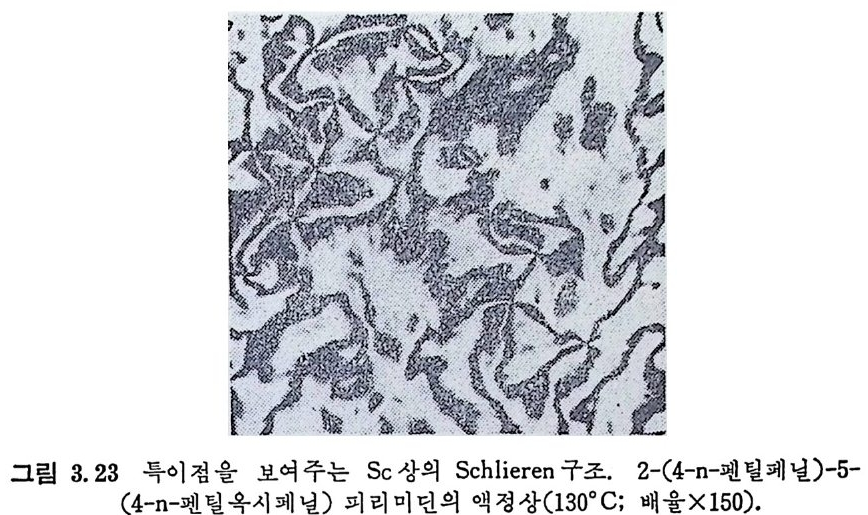

때 혼히 관찰된다. 29)30) 평 면구조로 또 종종 관찰되 는 광학적 구조로는 Schl i eren 구조(그림 3.22 및 3.23) 가 있으며, 네마틱상과는 달리 네 개 의 어두운 브러쉬가 한 접에 놓이는 s=I 인 접만 관찰된다 .3 1) 32) 네마틱 상을 냉각시켜 Sc 상을 얻는 경우 우선 둥간격선으로 구성된 줄무늬 구 조가 나타난 후 계 속 냉 각시 키 면 Schli er en 구조로 바뀐다.

그럽 3. 22 Sc Schlie r en 구조. 4, 4' -비 스 -n- 옥타데 실옥시 아족시 벤첸의 액 정 상

그럽 3. 22 Sc Schlie r en 구조. 4, 4' -비 스 -n- 옥타데 실옥시 아족시 벤첸의 액 정 상

그립 3.23 목이접을 보여주는 Sc 상의 Schl i eren 구조. 2-(4-n- 괜틸페닐 )-5-

그립 3.23 목이접을 보여주는 Sc 상의 Schl i eren 구조. 2-(4-n- 괜틸페닐 )-5-

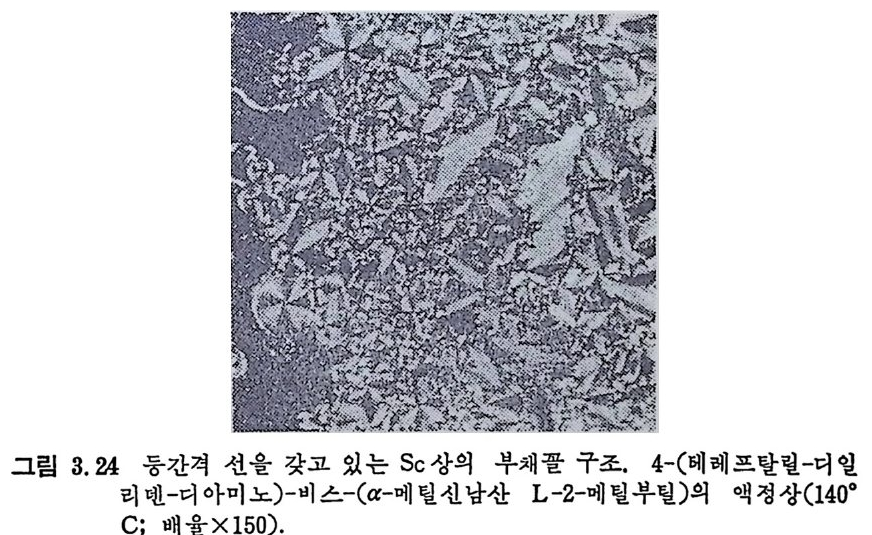

비들린 Sc 상에서 비들림축이 유리 슬라이드 평면에 수직인 평면 구 조를 이루고 있으면 콜레스데릭과 같은 광학적 성질을 나타내나, 만 약 평 면구조가 군일 배 향을 갖고 있지 못하면 번진 것 같은 Schlie r en 구조를 보여준다. 특히 한 중합체나 화합물이 SA 및 Sc 상을 보이는 아 상성 물질이고, 또 SA 상이 동방성일 때 이와 같은 Sc 구조가자주 관찰 된다. Sc 상이 부채꼴 구조를 보여줄 경우 그로부터 생간 Sc 상은 둥간 격선을 갖고 있는 부채꼴 구조(그림 3.24) 를 보여주기도 한다.

그립 3. 24 둥간격 선을 갖고 있는 Sc 상의 부채꼴 구조. 4- (테레 프탈릴-디 일

그립 3. 24 둥간격 선을 갖고 있는 Sc 상의 부채꼴 구조. 4- (테레 프탈릴-디 일

이밖에 Sa,SE,SF,Sc 및 SD 상 둥이 처분자량 화합물에서 보고되었으~ 며, 액정 중합체의 경우는 SB 및 SE 상의 관찰이 언급된 바는 있으나 이에 대하여는 아직 의문의 여지가 많다. 스멕틱상은 용융 접도가 높아 여러 구조간의 변화가 분명하지 못할 때가 많으며, 더구나 중합체의 겅 우는 접도의 영향이 더욱 크기 때문에 현미경으로 관찰되는 광학적 구 조가 평형에 도달한 어느 특정 액정상의 참다운 구조인가를 확인하여야 한다. 처분자량 화합물에서 확립된 스맥틱상의 종류 및 가장 자주 관찰 되는 광학적 구조의 다양성을 정리하여 표 3.1 에 보여주고 있다• 중합체 의 경 우는 등방성 구조 (SA), 군일 구조 (S A> Sc), Schli er en 구조 (Sc) 및 원추초접 구조 (SA) 둥이 종종 관찰된다. 참고삼아 희 랍어 로 ‘Smeg m a' 라는 말은 영어로 Soa p에 해당함을 지적해 둔다. 표 3.1 스맥틱상의 종류 및 광학적 구조 스멕덕 액정상 광학져 구조 A c 비를C 린 F 육각B형 단사B형 비들B 린 E G D 등방성 + 평균동일방면 성 ++ + + + + + + 모계자단형이크방울 + + ++ + + ++ + +· Schli ere n + + + + + + 원추초접 원부추 러진초정 + + + ·불안정한 과도적인 구조 3.1.4 유방성 액정상의 광학적 성질 유방성 액정이 보여주는 광학적 구조는 열방성 액정의 구조와 근본적 인 차이는 없으나 몇 가지 특이한 현상을 나타내므로 따로 살펴보기로 한다. 후에 더 자세히 설명하겠으나, 중합체 중에서는 방향족 풀리아마 드, 풀리펩티드, 히드록시프로필셀물로오스, 핵산 및 풀리에틸렌글리 콜의 에테르와 에스데르 등이 유방성 액정을 만들며, 저분자량 화합물

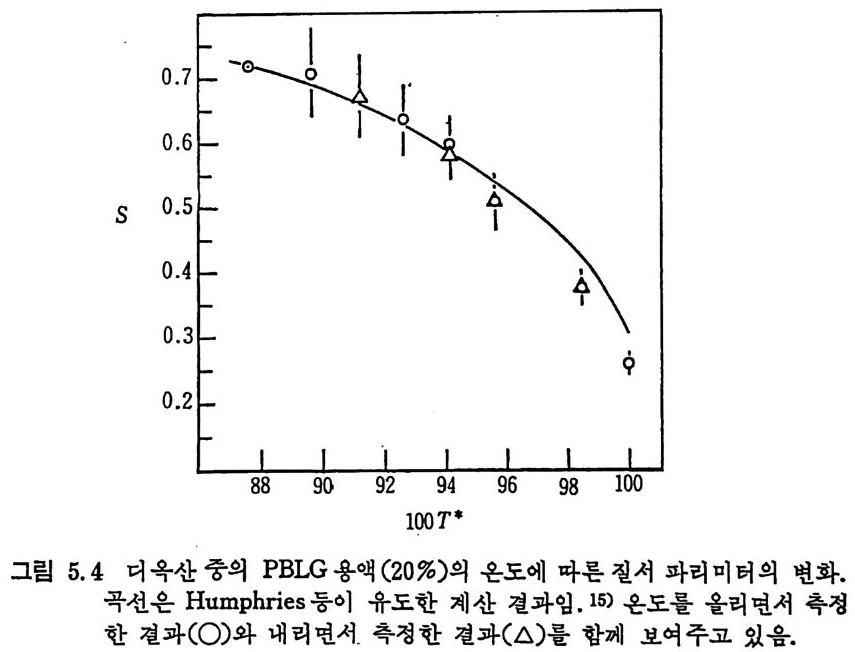

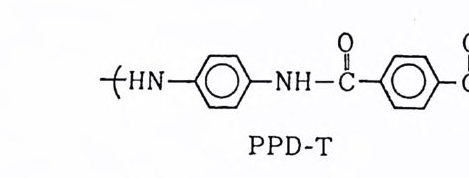

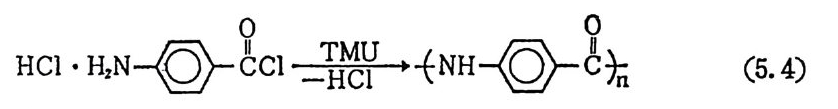

에서는 대개 양천성을 갖고 있는 화합물이 유방성 액정을 만듦은 이미 제 2 장에서 약술한 바 있다. 유방성 액정도 가열하면 동방성으로 되었 다가 냉각시키면 다시 복굴절성을 되찾는 일종의 열방성을 보여주는 계 도 많다. 또한 양찬성 화합물도 때로는 전혀 용매의 도움없이 액정성을 나타내는 경우, 죽 열방성인 물질이 있으며, 이와 같은 예에서는 용매 가 없을 때 만드는 액정상의 구조가 용매 촌재시에 형성되는 액정상의 구조와 밀접한 관계를 갖는다. 유방성 중합체 중 가장 많이 연구된 풀리펩티드는 풀리 (L- 굳루탐산 r- 벤질 )(PBLG) 을 꼽을 수있으며 ,33 )34) 붉은 PBLG 용액은등방성일 때 에 도 광학 활성 을 갖는다. 이 때 의 광학 활성 은 분자의

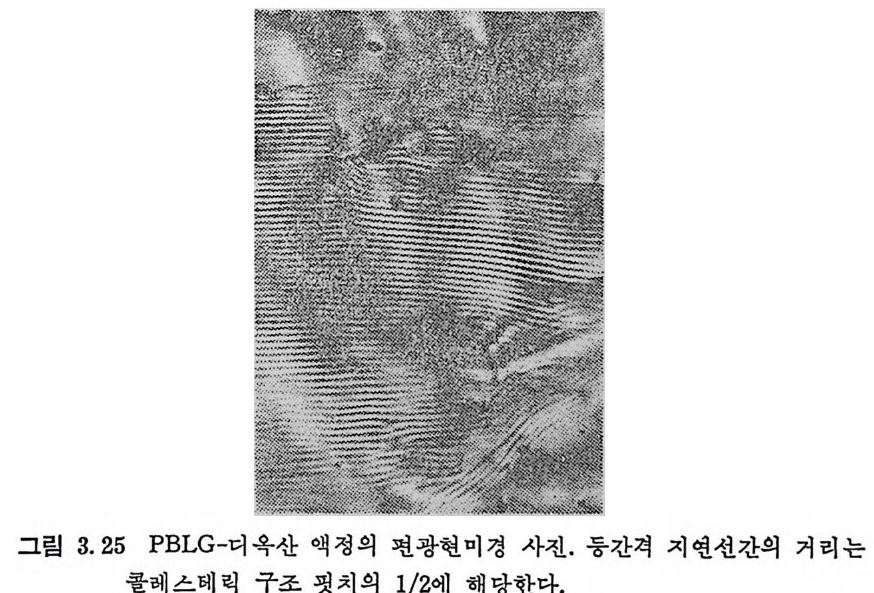

그립 3.25 PBLG- 디옥산 액정의 편광현미경 사전. 등간격 지연신간의 거리는

그립 3.25 PBLG- 디옥산 액정의 편광현미경 사전. 등간격 지연신간의 거리는

3.25), 죽 지연선이 관찰되며 줄 사이의 거리 ( l ) 는 PBLG 의 농도를 증 가시키면 감소하고, 농도를 감소시키면 중가한다 .35 ) 36 ) 또한 l 은 용매에 따라 변한다. 지 금까지 연구된 용액 에 서 l 은 대 략 1o-• - 1o- 2 cm 이 다. 액정용액은 등방성 용액보다 훨씬 큰 광학 활성 (2X104-14X 1 040/mm 두 께)을 갖는다 .3 7) PBLG 용액에 같은 양의 D 이성질체 (PBDG ) 를 넣어주 떤 복굴철성은 그대로 갖고 있으나 광학활성은 잃으며, 콜레스테럭이 아닌 정상적인 네마틱과 같이 행동한다. 또한 PBLG 를 디클로로메탄과 디옥산에 녹인 용액을 섞어도 같은 결과를 얻는다. 이는 두 용액이 반대 방향의 광회전성을 갖기 때문이며, 이같은 현상은 PBLG 의 비대칭중십 의 뒤틀림 방향이 입체화학분만 아니라 용매에도 의존함을 뜻한다 .33) PBLG 콜레스데릭상이 보여주는 지연선간의 거리 l 과 핏치 및 반사 빛의 파장은 다음과 같은 관계를 갖는다. A0=P•n=Zlii (3. 4) 이 식은 식 3.2 및 3.3 과 같은 의미를 갖는다• 일반적으로 PBLG 액정 의 핏치는 열방성 콜레스테릭 경우보다 길어 반사빛의 파장이 적외선 영역에 있어 눈으로 반사빛의 색깔을 볼 수 없다. 예컨대, PBLG 용액 에서 가장 작은 l 값으로 10-4cm 를 취하고 규율 1. 5 로 잡으면, Ao 는 약 30, OOOA 이 된다• 그러 나 폴리 (L- 글루탐산 r - 에 틸)을 초산에 탈에 용해 시켜 얻은 액정은 가시선 영역의 빛을 반사한다 .36> PBLG 와 기타 유방 성 액정의 결과를 종합하여 보면 광학 활성을 갖고 있는 막대형 중합체 는 콜레스테릭 액정을 만든다. DNA 의 NaCl 수용액도 PBLG 용액처럼 행 동한다. 33) 셀룰로오스의 글루코오스 단위 당 대 략 네 개 의 히 드록시 기 를 히 드록시 프로팔 (-CH2CH2CH20H) 기 로 치 환하면 수용액 중에 서 액 정 울 만든다. 폴리글루코시드 사슬의 입체화학 및 수화현상이 복합적으로 작용하여 중합체 사슬을 견고하게 만드는 것 같다. 중합체 사슬이 키 랄 성을 가지므로 콜레스데릭 구조를 보여주며, 핏치는 대부분의 풀리펩티 드 보다 작다 (3X10-5- 1Q -3cm).38) 듀퐁사 39)-41) 의 연구전이 합성한 폴리 (p-페 닐렌 테 레프탈아미 드)나 폴리 (p-벤즈아미 드) 둥과 같은 방향족 폴리 아미드는 진한 황산, 핵사메틸포스포트리아미드나 N,N- 디메틸아세트 아미드 (DMA) 를 LiC l 과 섞은 용매 중에서 네마틱 광학적 구조(그림 3.26) 를 보여주나, 키랄 화합물을 첨가하면 콜레스데릭 구조로 변한다. 사슬 자체가 견고한 막대형 중합체 이의에도 양찬성 중합체, 예컨대

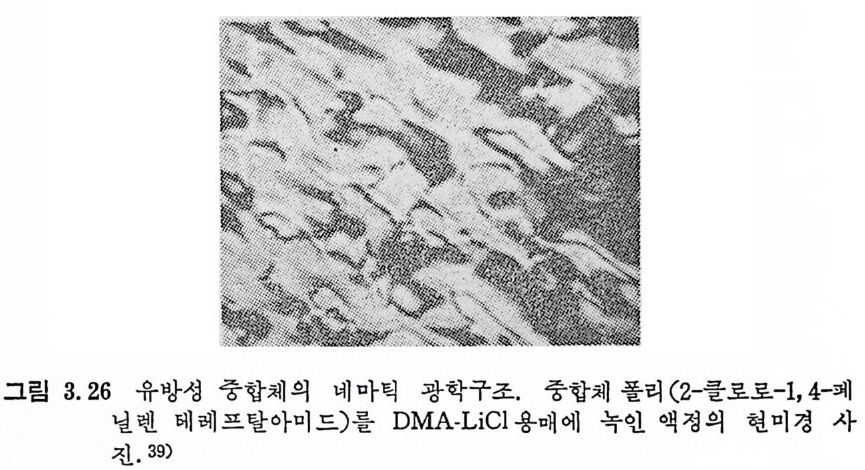

그림 3. 26 유방성 중합체 의 네 마틱 광학구조. 중합체 풀리 (2- 클로로 -1, 4- 페

그림 3. 26 유방성 중합체 의 네 마틱 광학구조. 중합체 풀리 (2- 클로로 -1, 4- 페

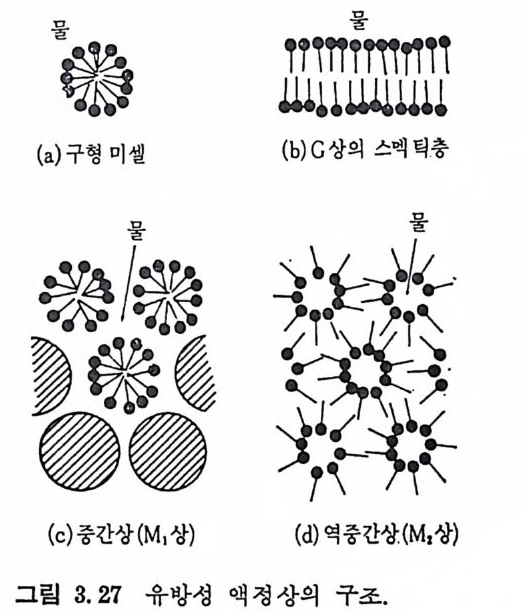

폴리 에 틸 렌글리 콜의 에 스테 르나 에 데 르 42)-45) 와 같이 찬수성 부분과 소 수성(찬유성) 부분울 함께 갖고 있는 중합체는 저분자량 양찬성 화합물 과 같이 농도에 따라 여러 모양의 유방성 메소상을 만든다• 표 2.1 에서

(a) 구형卒물 미셀 노TTi나 TT上뭉T f f占lTiiit

(a) 구형卒물 미셀 노TTi나 TT上뭉T f f占lTiiit

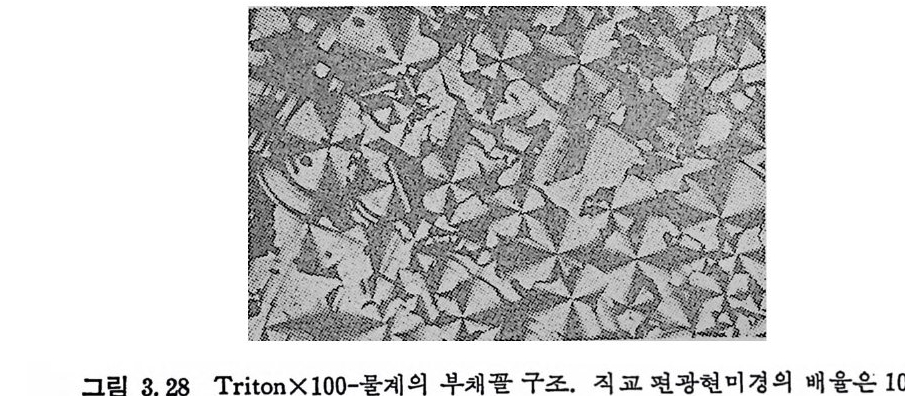

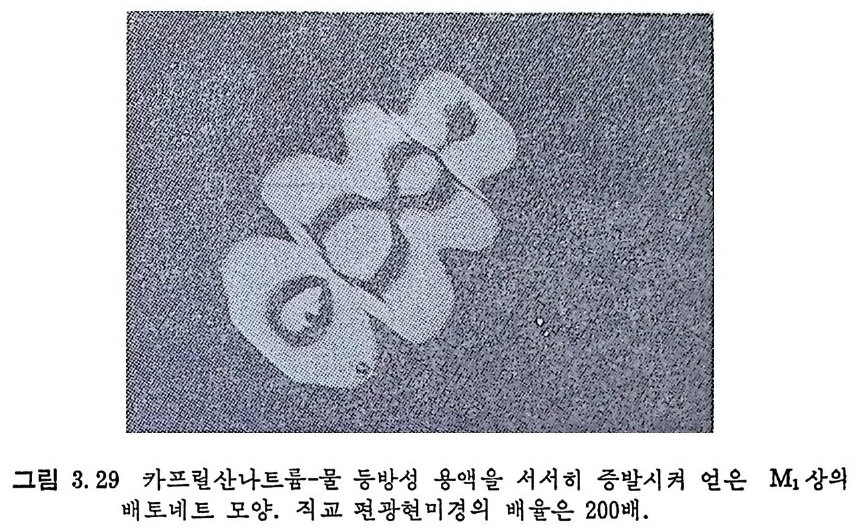

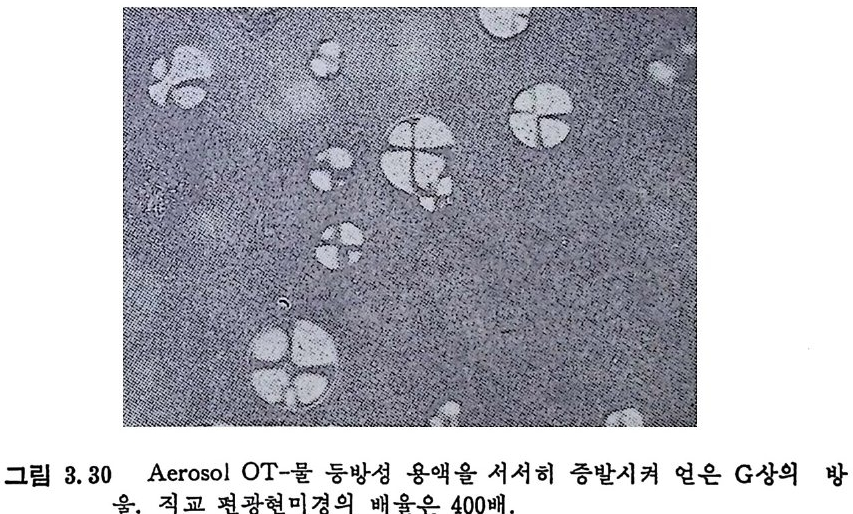

이미 여러가지 양천성 액정상의 구조를 설명하였으며, 그중 가장 중요 한 몇가지 메소상의 구조를 그림 3. 27 의 (a ) - ( d ) 에서 볼 수 있다. 그립 3.27(a) 는 붉은 동방성 용액에서 생기는 구 형 미셀울 보여주며, (b), (c) 및 (d) 는 복굴철성 농도 영역에서 생기는 주요 메소상의 구조를 나 타낸다. 흔히 〈순수〉 혹은 G 상이 라고 부르는 액 정 상 ( 그림 3. 27 (b))은 스맥틱충을 이루고 있는 이중충 구조이며, 〈 중간 〉 혹은 M 1 상(그림 3. 27(c) )에서는 양천성 분자가 건 막대형으로 모여 있는 미셀을 만들고 있 으며, 이 막대들은 서로 평행하게 배열하고 있다• 물은 이 막대들 사이 에 끼여 있다. M1 과 G 상이 모두 관찰되는 계에서는 물의 농도가 질 을 때 흔히 M1 상이 G 상보다 더 안정 하다. 양찬성 화합물의 농도를 더 증가시 키 면 G 상 다음에 그림 3. 27 ( d) 에 보여 준 〈 역 > 혹 은 M 근감이 생긴다. M2 상은 M1 상과 유사하나, M 근감에서는 극성인 찬수성 부분 이 내부를 향하고 있으며, 물을 내포하고 있다. 다라서 양천성 화합물 의 농도를 질게 하면 다음 순서로 액정상의 구조가 변 한 다. M1-+G-+M2 (3 .5) 아직 그 구조가 찰 밝혀지지 않은 메소상 까 지 포함시키면 그 순서는 아 래와같다. SlC( 등방성) -+ M1 -+ V1( 접성 등방성) 一 G-+V2( 역 동방성 )-+M2 (3.6) 이중 M 갑에서는 구정형 부채꼴 구조(그림 3.28) 와 배토네트 구조(그림 3.29) 가 가장 자주 관찰되며, G 상에서는 구정의 목칭인 소광칙교가 보

그림 3. 28 Trito n X lOO- 물계 의 부채 괄 구조. 칙 교 편광현미 경 의 배 울은 100 배 .

그림 3. 28 Trito n X lOO- 물계 의 부채 괄 구조. 칙 교 편광현미 경 의 배 울은 100 배 .

그림 3. 29 카프릴산나트뮴-물 등방성 용액 을 서 서 히 증발시 켜 얻은 M 근k 의

그림 3. 29 카프릴산나트뮴-물 등방성 용액 을 서 서 히 증발시 켜 얻은 M 근k 의

이는 방울형 구조(그림 3. 30) 가 관찰된다. 이상의 실명을 종합해 보면 유방성계에서도 네마틱, 스맥틱 및 콜레스테릭 액정상이 모두 형성될 수 있음을 알 수 있다. 그러나 현재까지 연구된 중합체 중 유방성인 것 은 열방성인 것에 비하여 그수가 훨씬 적다. 블록공중합체로 유방성을 갖는 조성도 많이 보고되었으나, 이들의 액정 구조는편광현미경에 의한 광학적 구조의 분석보다는 다음 철에서 다룰 X- 선 분석법으로 더 찰

그립 3. 30 Aerosol OT- 물 등방성 용액 을 서 서 히 증발시 켜 얻은 G 상의 방

그립 3. 30 Aerosol OT- 물 등방성 용액 을 서 서 히 증발시 켜 얻은 G 상의 방

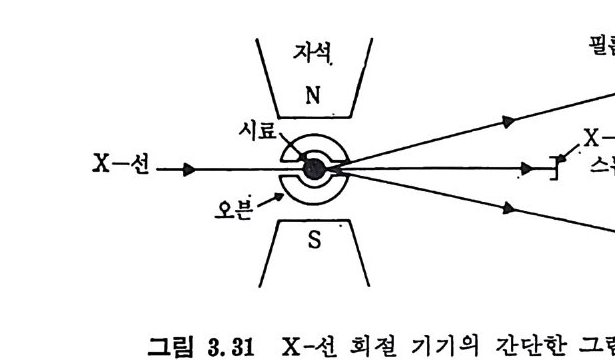

알 수 있기 때문에 여기서는 생략하였다. 3.2 액정의 X- 선 분석법 3.2.1 열방성 액정의 X- 선 회절 액정 중합체의 X- 선 회철 모양은 중합체가 만드는 액정상의 X-· 선 분석에 의하여 정립된 것이 아니고, 이미 많이 연구된 처분자량 화합물 의 액정상이 보여주는 X- 선 회철 모양에 그 기초를 두고 있다 .46) 그림 .3 .31 은 X- 선 회절 모양을 얻는 데 사용되는 X- 선 분석 장치의 배치를 간단하게 보여주고 있다. 단색화 X_ 선이 시료를 통과 회철한 후 평판 x- 선 팔름에 도착한다. 액정 상태의 분자를 자장에 의하여 배향시키고 자 할 때는 그림에서 보여주고 있는 바와 같이 시료를 자장 중에 놓은 패로 X- 선 분석을 행한다. 배향시키지 않은 시료의 X- 선 회철 데이타

필름

필름

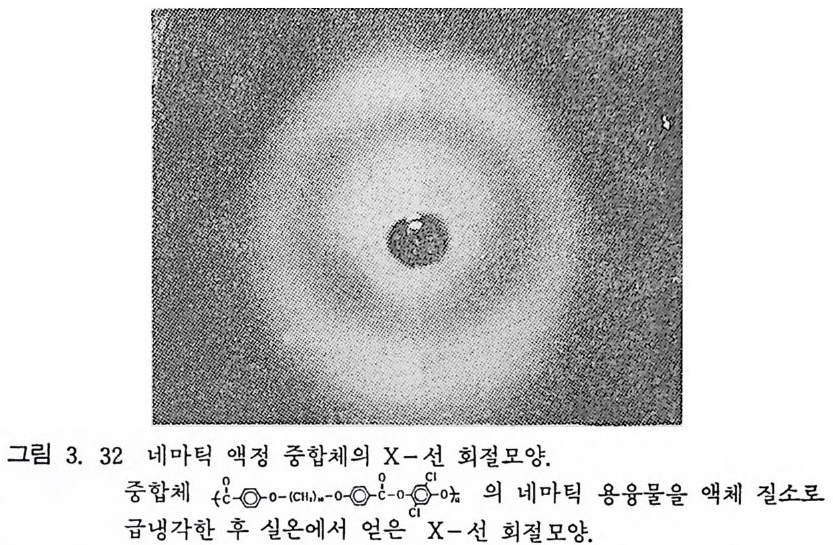

도 초기 단계의 구조 분석을 위해서는 매우 중요하다. 후에 더 자세히 설명하겠지만, 네마틱상과 SA 상은 분명히 다른 분말 X- 선회철 모양을 보여준다. 또한 분말로부터 얻은 데이타로부터 분자 사슬간의 평군 거 리라든지, 혹은 희철선의 상대적 세기를 정할 수 있어 매우 유용하다• 네마틱 액정의 전형적인 분말 X- 선 회철 모양은 제기가 약한 속고리 와 더 강하고 확산된 바깥 고리를 보여준다(그림 3.32). 특수한 네마틱 상에서는 속고리가 더 강하고 비교적 예리할 때도 있다. 네마틱 액정상 의 X- 선 회절 모 00° 4:- 동방성 액체와 크게 다르지 않다. 이와 같은 사

그림 3. 32 네마틱 액정 중합체의 X- 선 회절모양.

그림 3. 32 네마틱 액정 중합체의 X- 선 회절모양.

실온 저분자량 화합물인 4_n_ 괜틸 -4/ _시아노비페닐과 4-n_ 헵털 -4'_ 사 아노비페닐의 네마틱상 및 동방성 액체에서의 X 국i 회철 모양에서 잘

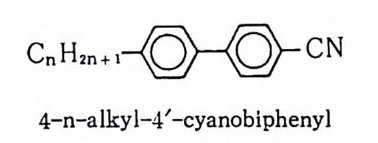

CnH2n+1 -0--를 CN

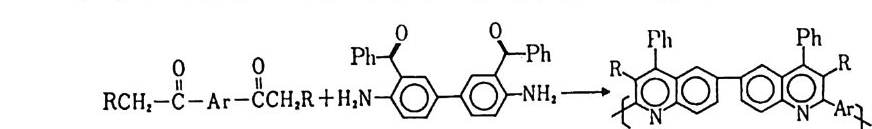

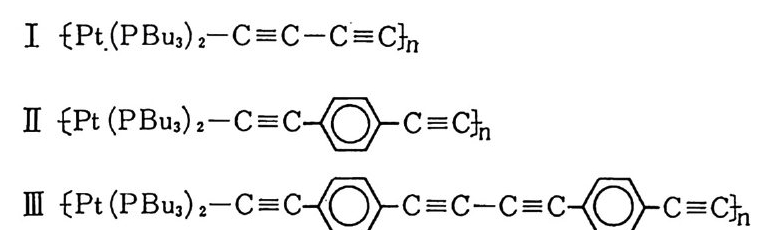

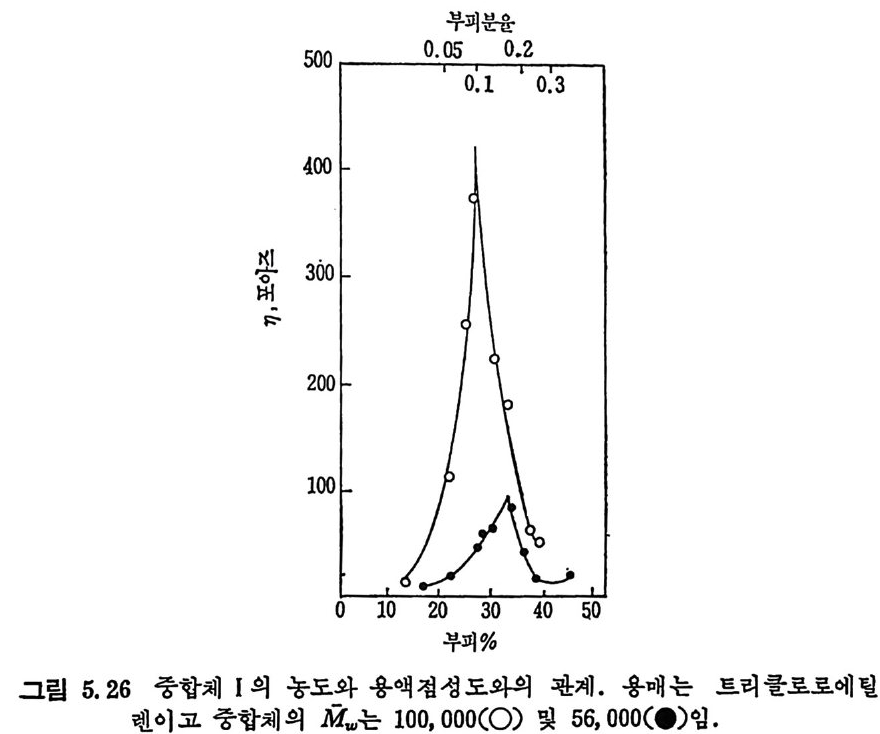

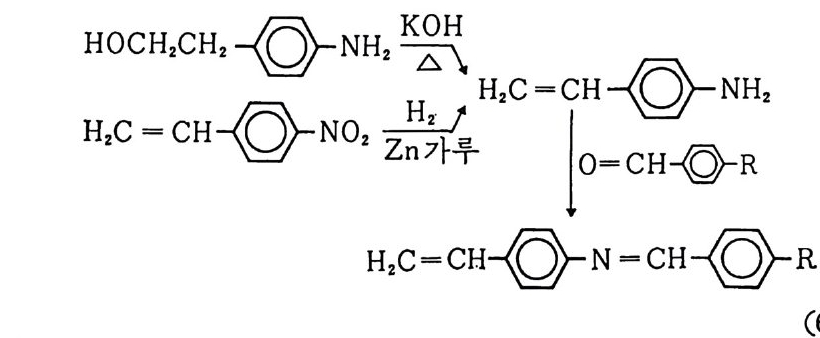

CnH2n+1 -0--를 CN

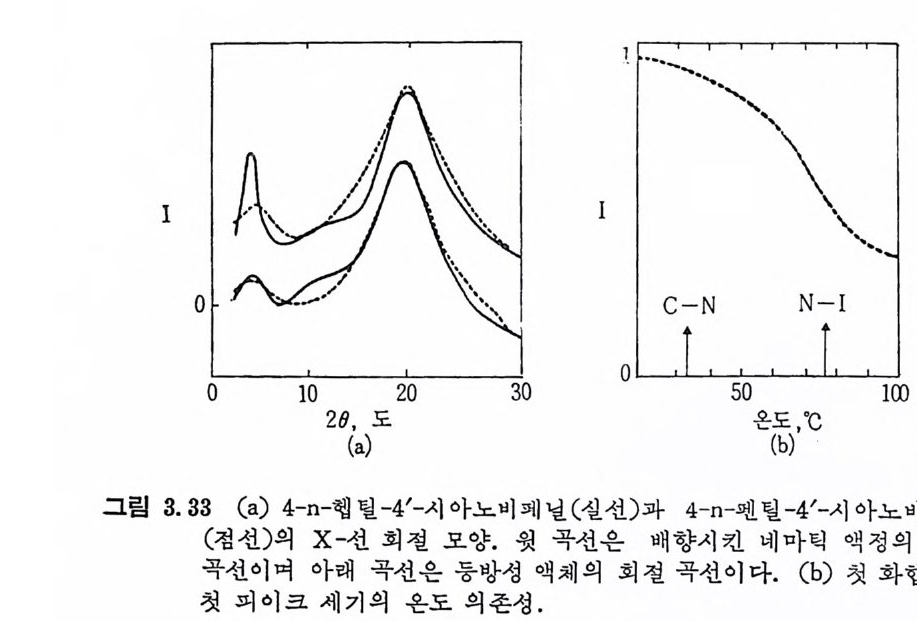

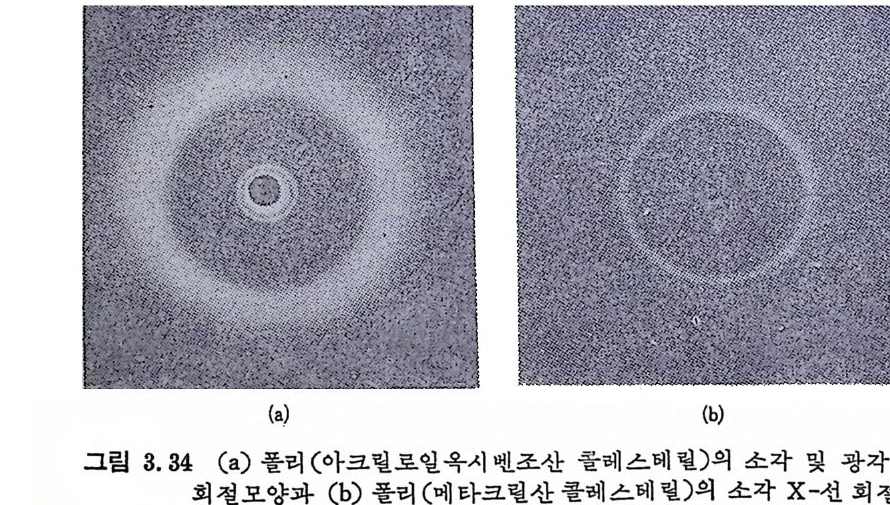

볼 수 있다 .47) 그림 3.33 을 보면, 비록 희철 빛의 제기와 피이크의 예 리함에는 차이가 있으나, 네마틱상과 둥방성상의 X- 선 회절 모양이 대 체로 비슷함을 알 수 있다. 따라서 네마틱상은 국부적으로 질서를 이루 고 있고, 분자의 장거리 질서가 등방성 액체보다 조금 더 크다는 정도의 차이밖에 없다고 결론지울 수 있다. 네마틱상에서 등방성 액체로 될 때 밀도의 감소가 1% 이하인 것을 보아도 이 두 상태간에 커다란 차이가 없음을 알 수 있다. 시료와 사전 전판과의 거리 및 회철 각도 O 를 실험 적 으로 알아낸 후 Bra gg식 (A =2d sin 0) 과 사용한 X- 선의 과장으로부터 d 를 계산할수 있다. x- 선 회절그림을 얻었을 때는 O 를 직접 읽을수 있으므로 더욱 편리하다. 스맥틱상의 X- 선 회절 모양(그림 3.34) 은 네마틱상에 비하여 속고리 가 예리하며, 이 까닭은 스멕틱상에서는 분자나 메소겐의 장축이 서~

1· r f -f f `\ `\ \

1· r f -f f `\ `\ \

평행하게 단충을 형성하고 있기 대문이다• 따라서 속고리의 위치와 Bra gg석을 이용하여 계산한 거리는 이 단충간의 간격, 다시 말하면 메 소겐의 길이와 메소겐의 배열에 관한 지석율 제공해 준다. 만약 분자 장 축이 Sc 에서처럼 스멕틱충에 각을 이루고 있으면 X- 선 분석으로 얻은

(a) (b)

(a) (b)

f요 ii@

f요 ii@

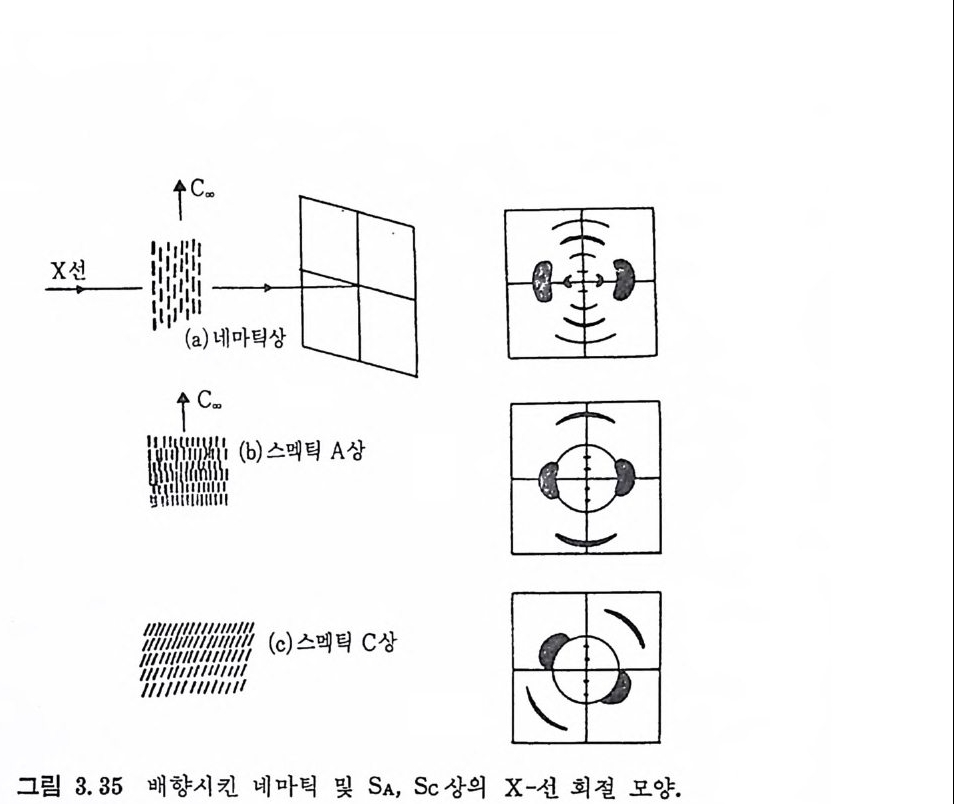

값과 분자 모형으로 계산한 값 사이에는 차이가 있을 것이다. 배향시킨 네마틱 및 SA 메소상의 X- 선 회절 모양을 그림 3.35 에 보 여주고 있나 사진 전판은 입사 X- 선에 수직 방향으로 놓았고, 주 광 축도 X- 선에 수직하다. 분자나 메소겐을 선으로 표시하였으며, C., 는 회전 대칭축을 의미한다. 열에 의한 분자 배향의 변동은 이 그림에 나 타내지 않았다. 물론 열에 의한 분자축 배향의 변화가 없으면 분자간 산란은 수평 방향에서만 주로 관찰될 것이다. 네마틱 경우를 보면 x- 선 회철 모양 중 주요 고리가 수평 방향에 최대 세기를 갖는 두 초생달 모양으로 분할되는 것이 득칭이다. 이 산란은 주로 분자간 산란에 기인 한다 .48) 자오선 방향에도 세기가 최대인 회철고리 부분이 나타나며, 이 둘은 분자내 산란 때문에 관찰된다. 수평 방향에 나타나는 회철고리보 다 이 고리의 세기는 훨씬 약하며, 시료를 X- 선에 장시간 노출시킬 때 나 뚜렷하게 보인다. 이와 같은 X- 선 그림으로부터, 배향된 네마틱상의 주광축을 알아낼 수 있다. 매우 센 자기장 중에서나 49) 혹은 감도가 큰 검과기를 사용하면 50) 수평 방향에 최대의 세기를 갖는 다론 회철선 고 리도 관찰되며, 이는 각 분자중 수평면에 있는 원자에 의하여 산란된

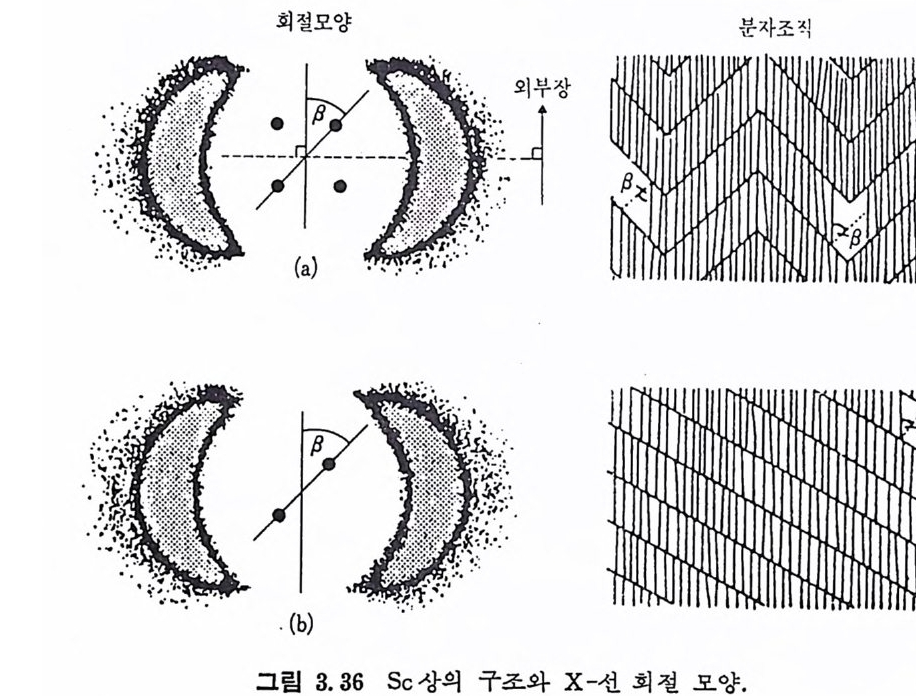

파동간에 생기는 분자내 산란-간섭 때문이다. 자오선 방향의 첫 고리는 매우 중요하며, 분자나 메소겐 장축의 평군 길이를 말해 준다. 죽 이 고리는 앞서 말한 속고리에 해당한다 . 배향된 일부 네마틱 경우에는 이 고리가 자오선 및 수평 방향에 대하여 대칭적 으로 위치하고 있는 네 개의 접으로 분할되어 나타날 때도 있으나, 이에 대한 해석은 아직도 분명치 않다 . 5 1) 52 ) 자오선 방향의 첫 고리의 위치는 분자 혹은 메 소겐의 길이 (L) 와 비 슷한 반복거 리 ( d) 값을 준다고 언급하 였으나, 흔히 d 가 가장 늘린 분자 구조로부터 예상되는 L 값보다 짧으 며 , 전형 적 으로 L이 17-25A 일 때 L-d~ZA 정 도이 다. 47)53) -5 5) 이 차이 논 혼히 모든 분자가 C,., 축에 평행하지는 않고 평군적으로 일정한 각도 @)를 이루고 있다는 소위 기우는 효과로 설명한다. 예컨대, d/L=O.9 일때는 d=LI 굶碩 I 로부터 기움각 5~26° 의 값을 얻는다. 물론 기움효 과에는 분자의 형태상 무질서도 포함된다. 배향된 Sc 상의 전형적인 X- 선 회철 모양을 다시 그림 3.36 에 보여주 고 있다. 분말 시료의 회철 모양은 SA 와 근본적으로 같으며 분자 장축 의 기음각 대문에 충간격만 SA 보다 작다. 네마틱상을 자기장 중에서

회절모양 분자조직

회절모양 분자조직

냉각시키면 조성 및 조전 ( 슬라이드의 표면 처리 및 냉각 속도 등)에 따 라 여러가지로 다르게 배향된 Sc 상이 얻어진다. Sc 상에서 분자의 평군 기움각 8 는 그립 3.36 에서 보여주고 있는 바와 같이 X- 선 회철 모양 으로부터 직접 얻을 수 있다. 그림 3. 36 의 (a) 와 (b)에서는 분자 장축의 평군 방향이 의부장의 방향과 같으나, 만약 의부장과 각을 이루고 있을 때는 수평 방향의 반달 모양의 회철 고리와 접으로 표시된 회철접의 위 치가 달라진다. Sc 와 SA 상을 모두 만드는 액정에서는 온도를 변화시키 면서 §값을 측정하면, SA->Sc 전이점에서 0 값은 0 이 될 것이다. 이와 같온 연구가 액정 중합체의 경우에는 찾아보기 어려우나, 처분자량 화 합물에서는 자세히 조사된 예가 있다 .56) 3.2.2 유방성 액정의 X- 선 회절 양찬성 액정의 X- 선 회절 모양은 일련의 예리한 회철선과 넓게 확산 된 회절선이 함께 있는 것이 득칭이다. 전자는 짧게는 10A 으로부터 길 게는 100A 이상에 이르는 면간 거리에 해당하고 후자는 4.5A 정도의 분 자간 거리를 말해 준다. 물을 포함하는 계에서는 이에 덧붙여 3.2A 에 해 당하는 확산된 회 철선율 보여 준다. 7J Bragg 간격 에 해 당하는 예 리 한 회철선의 수는 화합물의 구조, 0석 정상의 종류 및 조성에 의존하며, 보 통 둘에서 일곱 개가 관찰된다. 양천성 액정의 X- 선 회절 결과를 분석 할 때는 열방성 때와 마찬가지로 우선 Bra gg석을 이용하여 단거리 질 서와 분자회합 구조에 관한 지식을 얻는다. 이해를 돕기 위하여 먼처 지방산 비누가 만드는 양천성 액정의 X-선 회철 분석법을 다루고, 다음에 중합체의 예를 들어 보겠다. 양천성 액 정상에 존재하는 탄화수소 사슬은 보통 액체 상태에 있다고 생각한다. 이 상태는 물론 온도에 의존하며, 물이나 유기 용매가 존재하면 더욱 쉽게 만들어진다. 액체 파라핀에서도 4.5A 에 해당하는 희철선이 나타남 울 보아도 액정 중의 탄화수소 부분이 액체꼴로 있음을 말해 준다 .42)57) 탄화수소 부분이 액체 상태로 존재한다는 또 한 가지 증명은 이 거리의 열팽창계수가 음의 값이라는 접이다. 이는 마치 고무줄을 가열할 때 길 이 가 줄어 드는 것 과 같은 현상아 다. 42)57) 기 타 IR, NMR, DTA 및 밀도 측정으로도 이를 뒷받침할 수 있다 .58)-6 1) 탄화수소 부분이 액체 상태로 있기 때문에 여러가지 다른 분자의 과라핀 부분이 함께 균일혼합물을 만

든다. 소각영역에서는 회철선의 상대적 위치가 액정의 구조에 따라 변 할 분 아니라 차이가 분명하기 때문에 X- 선 회절 모양만 보아도 액정 상의 종류를 알아낸 수 있다. 회절선의 수가 적율 때는 일, 이 혹은 삼 차원적 장거리 주기성에 의한 상의 분류가 쉽지는 않으며, 이럴 때는 편광현미경을 이용한 광학 구조의 관찰 및 상그림에서의 위치 둥으로부 터 액정상의 구조에 대한 결론을 내린다. 예컨대, 일차나 이차원적 주 기성을 갖는 액정은 복굴절성을 가지나, 상치원쳐 주기성을 가질 때는 광학적으로 등방성이므로 복굴절성을 보여주지 않는다. 제안한 구조를 뒷받침하기 위한 가장 중요한 과라미터는 극성 원자단 당의 계면 면적이다• 이 파타미터는 어느 목수 구조내의 계면상에 분자 가 어떻게 밀집하고 있는가를 말해 준다 . 한 예로 가장 간단하게 일차원 적 주기성을 갖고 있는 적층 액정 구조를 먼처 살펴보겠다. 적총 구조를 갖는 액정상온 보통 자발적으로 복굴절성을 보여준다. x 국 1 회절에서 는 4-5A 에 해당하는 단거리에 해당하는 확산된 회철선 의에 소각 영역 에서 장거리 (d) 값이 1 : 2 : 3 : 牛니 비인 예리한 회철선을 보여준다. 회 절선의 세기는 고차로 갈수록 급격히 약해지며, 수용액에서는 첫 회철 선만 볼 수 있는 경우가 많다. 이성분계에서 전체의 부피를 V라 하고, v. 및 따를 각각 양천성 화합물 및 물의 부분몰부피라 하면 V=n.v.+ ”v” 이 다. n. 와 n” 는 시 료 중의 양천성 화합물 및 물의 몰수이 다 . 각 성 분의 부피분율은 다음과 같다. o= 쥐꾸, ¢w= 덕戶 (3. 7) d 가 X- 선 회철로 축정한층간격이라면, 양천성 화합물과 물충의 두께 논각각 da=

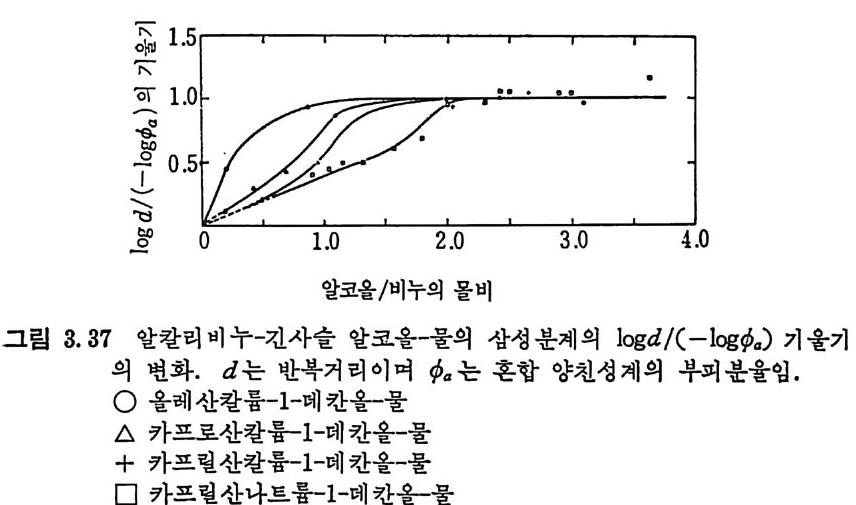

호작용에 대해 알려준다. 이를 대수를 취해 다시 표현하면 log d = lo g d 。 -lo g¢。 (3. 10) 만약 양천성 화합물에 물이 용해되지 않으며, 물 양에 따라 양찬성 충 의 두께가 변하지 않는다면, lo g d 를 -log ¢0 에 대하여 도시하면 기울기 는 1 이 된다. 그러나, 양찬성 충의 두께는 일정하지만 양찬성 화합물 이 물충에 일부 녹아들어 간다면 기울기는 1 보다크게 된다. 국성 원자 단간에 상호작용이 있고, 극성기-물간에도 상호작용이 있어 붉힘에 따 라 극성 기 당 면적 이 중가할 때 는 기 울기 가 감소한다. 62) log d 를 -l og¢。 에 대하여 도시하였을 때 기울기가 1 인 예는 비이온성 회합을 하는 풀 리옥시에틸렌의 모노 혹은 디글리세리드와 레시틴 둥을 들수 있다 .3 7) 63) 또한 알칼리 비누, 건사술지방족 알코올과물의 상성분계의 일부 D 상 에 서 기 울기 1 이 관찰된다. 63)-65) 참고로 몇 가지 혼합계 의 행 동을 그림 3.37 에 보여주고 있다. 이 그림에서 위에서 아래로 내려올수록- 확장성 단충 구조로부터 비확장성 단층 구조로 바뀜을 알 수 있다. 알킬기의 길이가 짧 은 알코올을 포함하는 계에서는 알코올이 어느 정도 물에 녹 기 때문에 기울기가 1 보다 크다 . 평행한 막대형 집합체가 이차원적 격 자에 배열하고 있어 이차원적 주기성을 갖는 구조에서는, 이상적인 경 우 죽 물의 양에 따라 각 단위 집합체의 크기가 변하지 않을 때 lo g d 를 -lo g

l옳 1 51005

l옳 1 51005

三\仁 ·;_.-1>r!I” -; \/ ?_L\': 느一\ f

三\仁 ·;_.-1>r!I” -; \/ ?_L\': 느一\ f

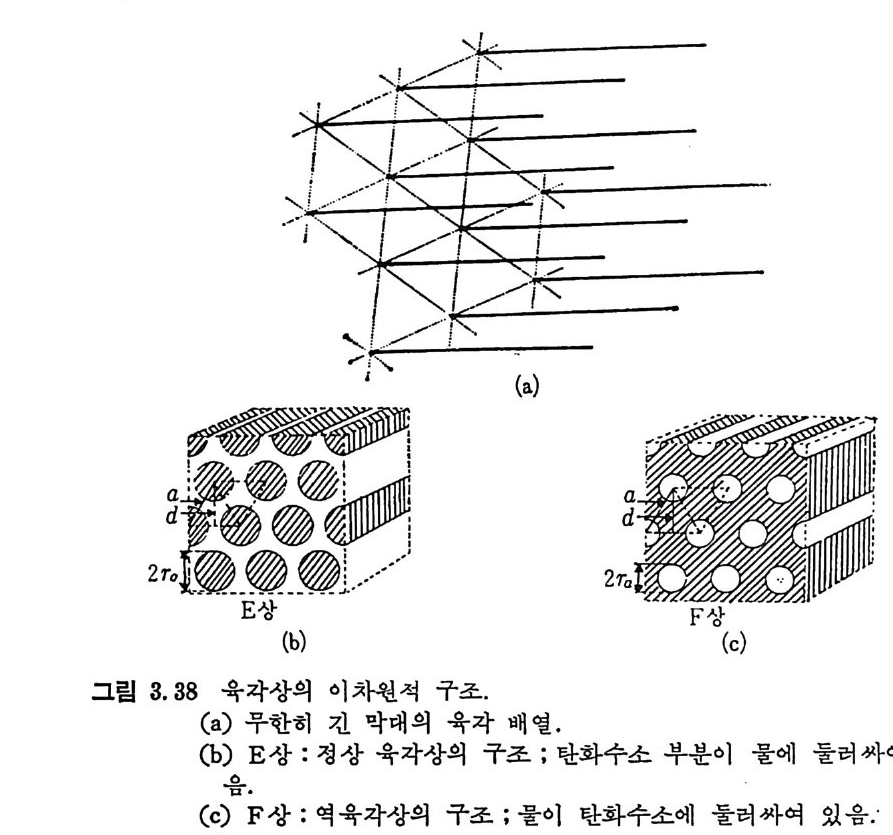

선육회고있간는액,으철정각상 이 모접며상선격을차각이,요(의자원 다 들실그 장적. 천린파립 위 수수거 더라치주성이 3미의로리있기. 3다터 부액부8성가축). 터 정분을이 은 a 상은 탄 1는얻 대갖:에 6화, 는 표배고 연서J수다 적 d속는.있강소대 인에 상 는: 칭 부인건 J해축예유분 이 T과당원방온물다:하 통성 과. 같J는실형 다의 구T 란. 이 가집조 : 더계전장액V합 형면중형 정T체 에 내상:적집육가 부V의인합각 에있무1 체형 서다점가경한 의( 의히장우 내나그 로주 림두부타비계 기 드를나비로속성3러누 는. 3되을의진 채8나고 X( a우갖타- )x 선)중있고는나.- a= J2—d3 (3.11) 막대형 집합체의 반지름 ra 와 국성기의 몰당 계면 면적 A 몰은 각각 야

태 식을 사용하여 계산한다. r.=d( 핍구.)} (3.12) A 문 =2r~. =2 ―r.드n-. ¢. (3.13) 여기서도 각 극성기당의 면적을 얻으려면 A 문 값을 Avo g adro 수로 나 누면 된다. 이 밖에도 여러가지 액정상이 이차원적 주기성을 갖고 있음 이 X- 선 분석으로 밝혀졌으나 42)57)64)-69) 지금까지 설명한 방법과 유사 한 방법으로 중요한 과라미터를 얻을 수 있다• 또한 중합체 액정의 경 우에서는 그 예가 자세히 보고된 바 없으나, 처분자량 화합물에서는 체 십입방 및 떤십입방 동의 구조를 갖는, 죽 삼차원적 주기성을 갖는 액 정 상의 형 성 이 관찰된 바 있 다. 42)43)57 )7 0)-76) 이상과 같은 X- 선 회절 분석법이 그대로 이용된 유방성 중합체계로 서는 블록 공중합체를 들 수 있다. 블록 공중합체의 유방성에 관하여는 후에 제 5 장에서 자세히 서술하겠으며, 따라서 여기서는 X- 선 분석법의 응용만을 주로 다루겠다. AB 나 ABA 형 블록 공중합체는 A 나 B 블록 울 더 찰 용해시키는 용매 중에 어느 임계농도 이상으로 용해시키면, 주 기적으로 정돈된 구조를 이룬다 .. 이와 같은 구조는 액정성을 보여주며, 여러 면에서 양천성 화합물이 물이나 유기용매중에서 보여주는 액정상과 유사하다. 77)78) 블록 공중합체 의 액 정 상은 주기 적 구조 때 문에 다른 유방 성 액정계와 마찬가지로 다음과 같은 비의 Bra gg간격을 갖는 예리한 x- 선 회철선을 소각 영역에서 보여준다 .77) 첫 두 경우는 위에서 이미 설명한 바 있다. 거리비 구조 1:2:3:4:5 등간격 평행 져충 1: ./3: ./4: ./7: ./9 실린더의 규칙적인 육각배열 1 : ./2 : ./3 : ./4 : ./5 : ./6 : ./7 체십입방 격자를 채운 구형 1: .;2: .;3: ./4: 전: J5 : J 단순입방 격자를 채운 구형 1 : ./3 : ./4 : ./8 : ./11 떤십입방 격자를 채운 구형 위표에서 볼 수 있듯이 X- 선 희철선의 거리 서열로부터 어떤 볼록공

중합체의 액정상이 적층구조인지 실린더형인지 혹은 입방구조인지를비 교적 쉽게 알아낼 수 있으나, 입방구조들간의 구별은 쉽지 않다 . 특히 체십입방구조와 단순입방구조의 X- 선 회철 모양에는 근소한 차이밖에 없어 이 두 가지 형을 구열하기는 더욱 힘들다 . 앞에서 처분자량 화합물의 유방성 액정 구조를 X- 선 회절 모양으로부 터 알아내는방법을선명하였다. 갇은방법으로불목공중합체가만드는 · 액정의 구조를 분석하는 데는 문제접이 있다. 흔히 사용하는 용매가 한 쭉 블록 쪽에만 존재하는 것이 아니고, A 와 B 블록에 분배되므로 용매.

I?.^-- | °m·i .$ :&냐 . : .:;; ·. .

I?.^-- | °m·i .$ :&냐 . : .:;; ·. .

?-u -o-u-

?-u -o-u-

I _______ ._ I

I _______ ._ I

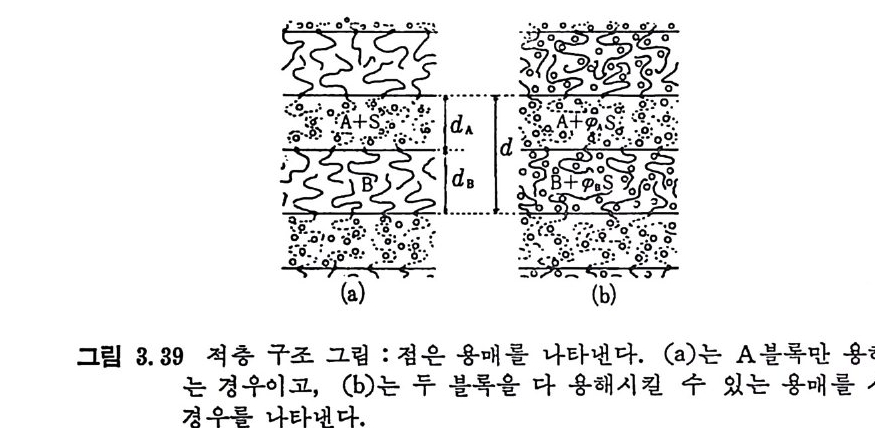

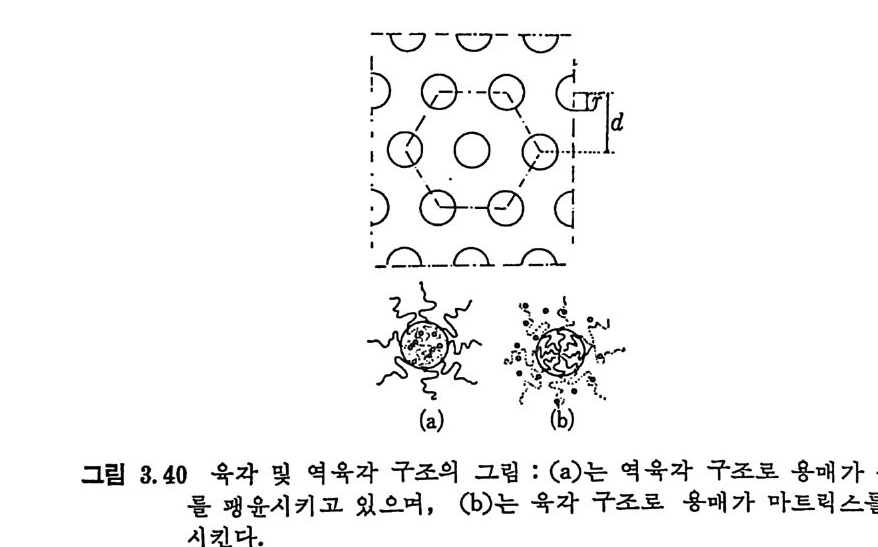

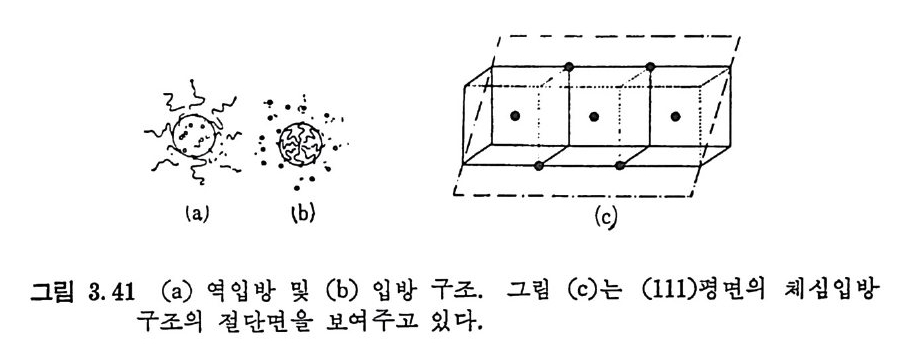

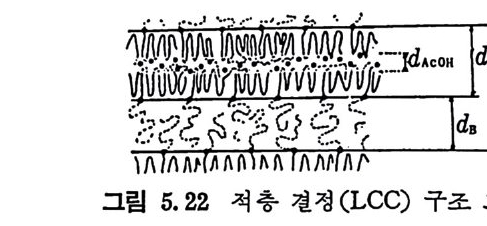

의 분배계수 k A 및 kB 에 영향을 받게 되며, 이는 용매의 종류와 온도에 민감하다. 그림 3.39 는 블록 공중합체의 적충 액·정상 구조를 보여주고 있다. x- 선 회철 모양으로부터 져충의 전체 두께 d, 육각 대칭 구조(그 림 3. 40 ) 에서 이 웃 실린더 간의 거 리 , 입 방 구조(그림 3. 41) 에서 구 중십 간의 거리 동을 구할 수 있음은 이미 설명한 바 있다 •42) 그러나 소각 영 역에 나타나는 X- 선 회철선의 제기를 측정하기는 힘들 분 아니라 정확 도에도 문제가 있어 각 블록충의 두께(그림 3.39 에서 dA 와 dB) 와 실 린더의 구의 반지름 r 을 희철선의 상대적 비로부터 구하는 방법은 거 의 사용치 않는다. 블록 공중합체의 블록비, 용매량, 각 블록의 비부피 (v), 용매의 분배 계수 및 X- 선 회철 모양으로부터 결정할 수 있는 양과의 관계를 표 3.2 에 실었다. 물론 표 3.2 에 있는 식을 이용하여 r 을 계산하는 데는 커다란 가정이 있다. 죽 액정의 미세 구역에 있는 각블록의 비부피와 용 매의 비부피는 말린 상태의 단독중합체와 순수한 상태의 용매의 비부피 와 각각 같다는 가정이다. 이의에 액정을 만드는 불목공중합체의 분자 가 계면에서 갖는 단면적 A 를 X- 선 회절 모양으로부터 산출할 수 있 으며, 이 방법은 이미 처분자량 화합물의 예를 들어 앞에서 설명한 바 있다. 두 충이 동등한 적층구조를 갖는 액정은 X-선 분석에 의하여 그 구 조나 구조 과라미터를 비교적 쉽게 구할 수 있으나, 내부상과 외부상아 다론 경우에는 그렇지 못하다. x- 선온 실린더나 구형의 내부와 의부불 록을 구벌하지 못하기 때문이다. 이 문제점을 해결하기 위하여는 두 블

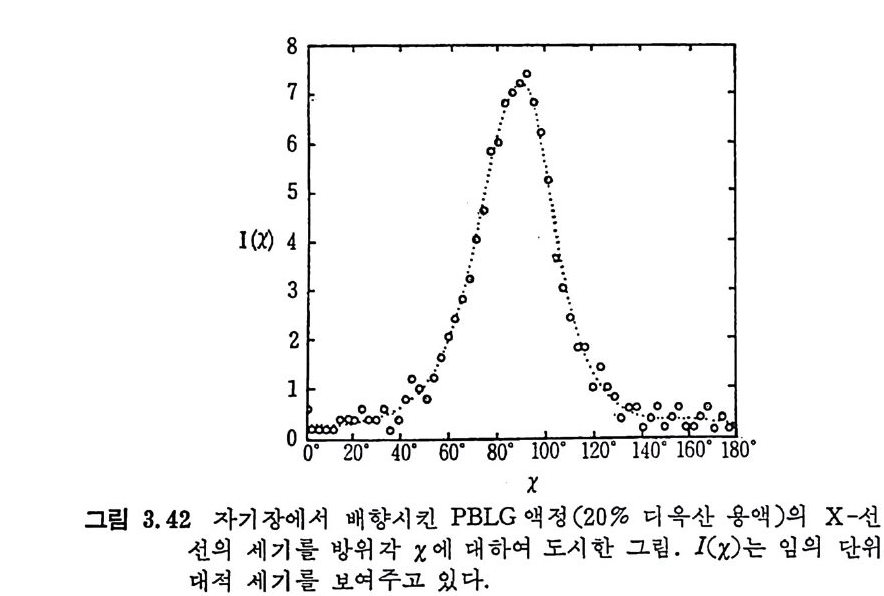

표 3.2 액정의 구조와 구조 파라미터간의 관계,. 구조 관계식 져충구조 d=dA+ds dA=dz-1 육각형 구조(실린더) r2= d2 V 2T11 : Z-I 단순입방 구조 규= 3d4ZT-1 r3= 3dz-I 처H ] 입방 구조 811 : * Z=1+ cc(X1-AXv^A)+ 紀( 8l-+c ( )1-rpAc V), p B5‘ 이며, 이 식에서 C 는 A 및 B 볼 록을 XA 및 XB( 무게 %) 포합하는 공중합체의 무게 % 농도이며, VA, VB 및 5. 는 A , B 블록 및 용매의 비부 피이다. ,PA 및 ,P B 는 용매의 분배계수이며, 따라서 rpA +p B =1. 록이 외부 혹은 내부에 있는 두 가지 구조를 가정한 후, 실린더나 구형 의 직경을 계산하고, 이들 값이 용매의 농도에 어떻게 의존하는가를 살 펴보아야 한다. 이 방법으로 구조를 분석한 예로는 스티렌과 1. 3 국巨타 디엔의 블록공중체를 들 수 있다. 지금까지 설명한 것처럼 X- 선 회철 분석은 액정상의 구조, 분자의 밀집상태 및 용매의 영향 둥에 관한 지식을 제공해 줄 분 아니라, 액정 의 미세 구조가 갖는 질서도, 죽 질서 과라미터를 결정하는 중요한방법 이기도 하다. 풀리펩티드를 예로 들어 이 방법을 설명하기로 한다 .80)8 1) 풀리펩티드나사선은 액정상에서 대략평행하게 밀집되어 있으나, 각 막 대가 모두 대칭축에 평행하지는 않으며, 이 미세 질서는 아래 식으로 주 어진 질서 파라미터 S 로 표시한다. S 나 (3 〈국〉 -I) (3.14) 여기서 O 는 대칭축과 막대축이 이루고 있는 각도이며 < 〉는 모든 막 대의 배향에 대하여 평군함을 뜻한다 . 윗식으로부터 모든 막대의 주축 이 대칭축에 평행하면 S=l 이 되며, 동방성 액체에서는 0 이 됨을 알 수 있다. 이 식의 유도는 다론 문헌을 참고하기 바란다 .82) 이 식을 사 용하여 유방성 풀리펩티드의 질서도를 결정하려면 우선 콜레스데릭 구 조를 파괴하여 네마덕 구조를 만들어야 하며, 이를 위하여 흔히 자기장 울 이용한다.

자기장에 의하여 배향된 풀리펩티드 액정은 거시적으로 정돈된 네마티 액정의 구조를 가질 분 아니라, 기계적으로 배향시킨 중합체의 구조와 유사하다. 이 유사성 때문에 섬유 중의 소결정의 배향을 분석할 때 혼히 사용하는 방법을 빌어, 네마틱형으로 배향시킨 풀리펩티드의 질서도를 x- 선 회절 모양으로부터 알아낼 수 있다. 섭유축에 대하여 소결정이 실린더형으로 분포하도록 배향시킨 섬유에서 소결정의 c 축(중합체 사 술은 C 와 평행)의 배향도는 배향함수 fC 로 주어진다. f'단 (3 〈 cos2(}c 〉 一 1) (3.15) 여기서 °c 는 c 축이 섭유축과 이루는 각도이다.

87654

87654

a=O 으로 놓으면 fc 값은 바로 S 값이 된다. 이와 같은 분석을 온도나 농도를 바꾸어 가면서 행하면 액정의 질서도가 이들에 어떻게 의존하는 가를 알 수 있다. 지금까지 X- 선 분석법이 유방성 액정 구조 및 질서 도에 관한 지식을 제공해 주는 중요한 분석법임을 설명하였다• 그러나 불행히도 블록 공중합체와 풀리펩티드를 제외한 기타 유방성 중합체 액 정의 X- 선 회철 분석은 아직 더 많은 연구를 필요로 한다• 3.3 액정 중합체의 열분석 열분석은 상전이 온도, 상전이에 수반하는 열의 출입, 가열에 의~ 화합물의 열분해 등을 조사하는 분석 법을 모두 포함하여 말하지 만, 여 가 서는 첫 두 가지만을 다룬다. 죽 액정 중합체의 상전이 온도와 상전이에 관계하는 열역학적 파라미터를 알아내는 실험법의 설명이 주 내용이다. 이밖에도 어느 특정 중합체가 고체에서 시작하여 동방성 액체로 될 때 까지 혹은 그 반대의 경로에서 거치는 액정상의 가지수도 알 수 있다. 쉽지는 않으나, 액정상간의 전이에 따르는 엔탈피의 변화 (4 H)와 엔트 로피 의 변화 (L1S) 로 부터 이 웃 액 정 상의 종류를 추측할 수도 있다. 액정 중합체의 열분석에는 시차열분석 (DTA) 과 시차주사열분석

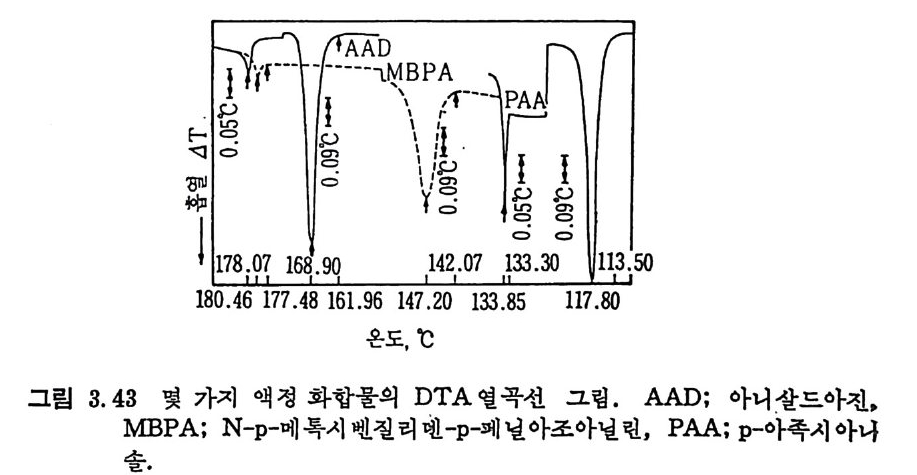

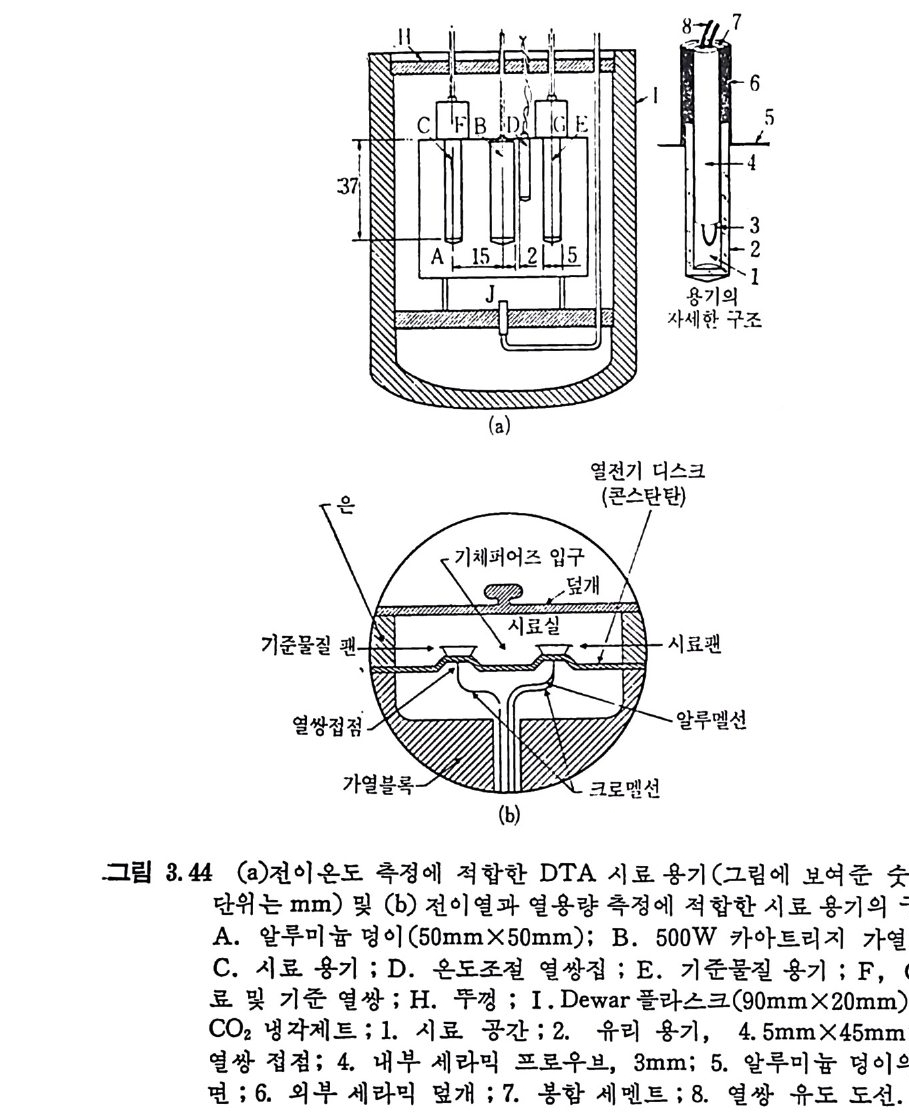

(DSC) 법이 가장 많이 사용되고 있으며, 이들 방법은 현미경 및 x- 선 분석법과 더불어 액정의 분석을 위하여 사용되고 있는 가장 중요한 실험 법이다. DTA 나 DSC 분석에서 고체가 다정성일 때는 녹음행동이 액정 상간의 전이만큼 복잡함에 주의하여야 하며, 불순물의 종류와 양이 액 정상의 종류 및 전이온도와 액정 온도 구간에 크게 영향을 미치므로 시 료가 가능한한 순수하여야 한다. DTA 및 DSC 법 이의에도 고전적인 단열열량계를 사용한 예도 문헌에서 볼 수 있으나, 현재는 주로 DTA 나 DSC 법을 사용하고 있으므로 이 두 가지 방법만 설명하겠다. DTA 및 DSC 분석법에서는 동적인 방법을 사용하므로 단열 열량계믈 사용할 때보다 덜 정확하고, 기대 정확도가 士 1% 안팎이며, 때에 따라서는 土 10% 정도밖에 정확도가 보장되지 못할 때도 있다. 그러나 이 제한성을 알고 있는 이상, 일반적 비교를 위하여 이들 방법으로 얻는 지식은 충 분히 유용하다. DTA 법에서는 시료와 기준물질을 다론 용기에 취하고 같은 속도로 가열한다. 이때 혼히 사용하는 기준 물질은 유리 가루나 알루미나이다. 시료와 기준물질의 온도 차이를 y축에, 철대온도를 x 축에 기록한다. 용융열이 알려진 물질을 사용하여 검정함으로써 시차곡선(그림 3.43) 내 의 넓이로부터 해당 열전이에 출입하는 열량을 계산한다. 시차곡선의 넓이는 온도 차이에 기인하므로 시료, 기준물질 및 기계의 열용량 등과 같은 인자가 중요하다. 그림 3.43 은 잘 알려진 몇 가지 저분자량 액정 화합물의 DTA 열분석도를 함께 보여주고 있다 .84) 시료 용기의 구조는

그립 ? 몇P >$1L'8|. 지m8o7s.o.1 N· 017p 액.76 7메정\Ag_!B4 061a910_l. 합시 160- - 벤 온물-郞 D펴l`의'질 도 리 `1'14B1뎬DT:tg國 lP'P45AIlr1 - 1 73-13열에1o 郞곡닐 H固331o1 . 아선 7泊 조 60.I01P 1그° A 7 卯립닐 m린 50 A}FA.D'A ,.A ,。 、 pr 니 。 살넘드^ 0`1ro生日

그립 ? 몇P >$1L'8|. 지m8o7s.o.1 N· 017p 액.76 7메정\Ag_!B4 061a910_l. 합시 160- - 벤 온물-郞 D펴l`의'질 도 리 `1'14B1뎬DT:tg國 lP'P45AIlr1 - 1 73-13열에1o 郞곡닐 H固331o1 . 아선 7泊 조 60.I01P 1그° A 7 卯립닐 m린 50 A}FA.D'A ,.A ,。 、 pr 니 。 살넘드^ 0`1ro生日

II

II

그림 3. 44(a) 와 3. 44 (b)에 보여 주고 있으며 이 에 대 한 자세 한 설명 은 다 론 문헌을 참조하기 바란다. 85)86)87 ) 첫 번째 용기 는 전이 열 및 열용량 축 정에 적당하며, 두번째 용기는 전이온도의 축정에 적당하다. DSC 법에서도 DTA 법에서와 같이 시료를 가열하거나 냉각하는 동안 시료의 거동을 비활성 기준물질과 비교한다. 때로는 빈 시료 용기를 기

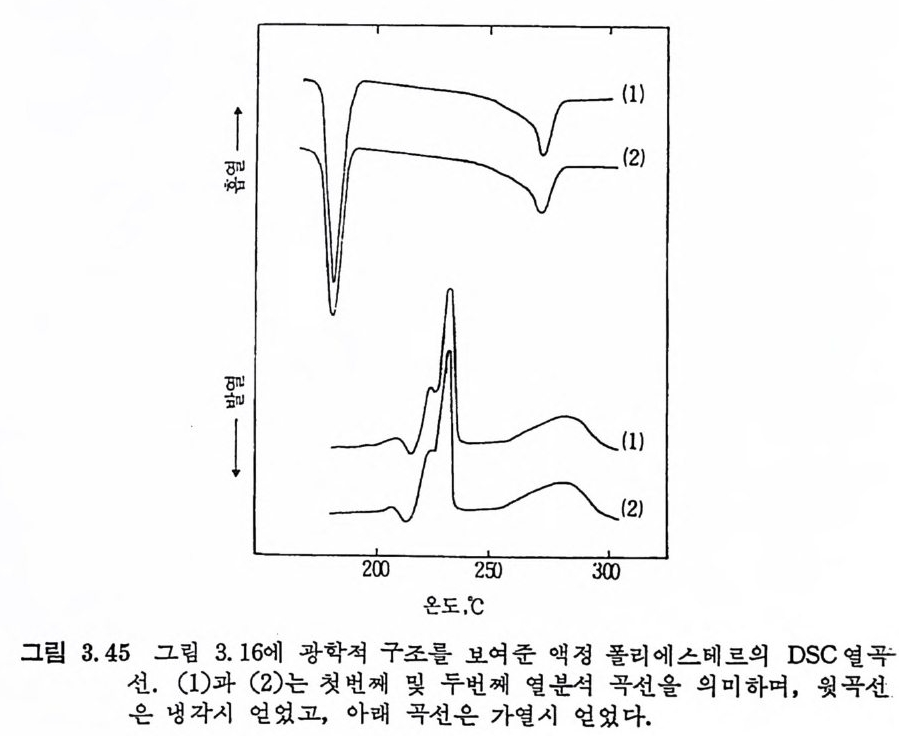

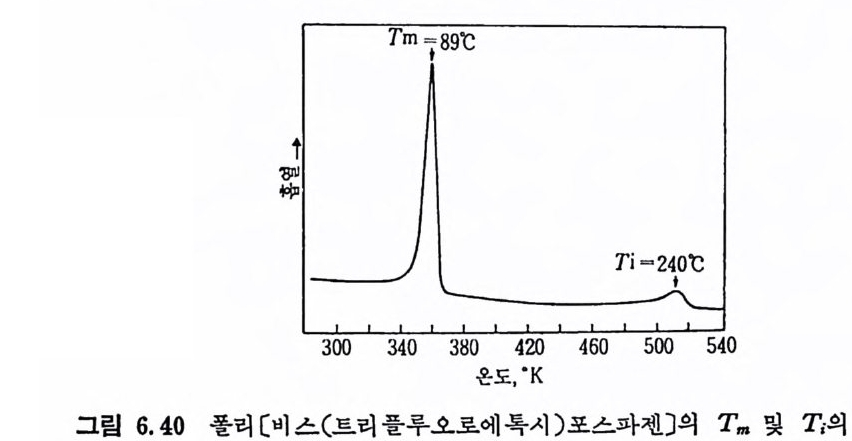

준물질로 삼는다. 그러나 DSC 분석에서는 DTA 에서처럼 시료와 기준 물질간에 온도 차이가 생기게 하는 대신, 필라멘트를 사용하여 시료와 기준물질의 온도가 같도록 가열하는데 팔요한 열량의 차이를 측정한다. 일차 근사적으로 말하면 이 방법은 주사 단열 열량분석법의 일종이다. 검정을 잘하고 기계를 잘 사용하면 이 분석법으로 얻는 값은 정밀한 고 전적인 단열 열량분석법으로 얻는 값과 잘 일치한다• 그러나 평형에 빨 리 도달하지 않는 전이를 측정할 때는 오차가 큘 수도 있다. 더구나 다 분산 중합체의 전이는 단분산 중합체나 저분자량 화합물보다 훨씬 넓은 온도 구간에 걸쳐 일어나므로 결과의 해석에 조십하여야 한다. DSC 나 DTA 법을 사용할 때, 시료가 수분이나 공기 둥에 의하여 영향을 받을 가능성이 있을 때는 미리 건조시킨 질소 기류를 서서히 시료 부분에 ~ 과시키면서 가열한다. 가열속도는 일반적으로 2-50°C/ 분을 사용한다. 취하는 시료의 양은 보통 2-lOm g정도이다. 참고삼아 한 액정 중합체의 DSC 열분석도를 그림 3.45 에 보여주고 있다 .88) 이 열분석도에 의하면 펴 }

(1)

(1)

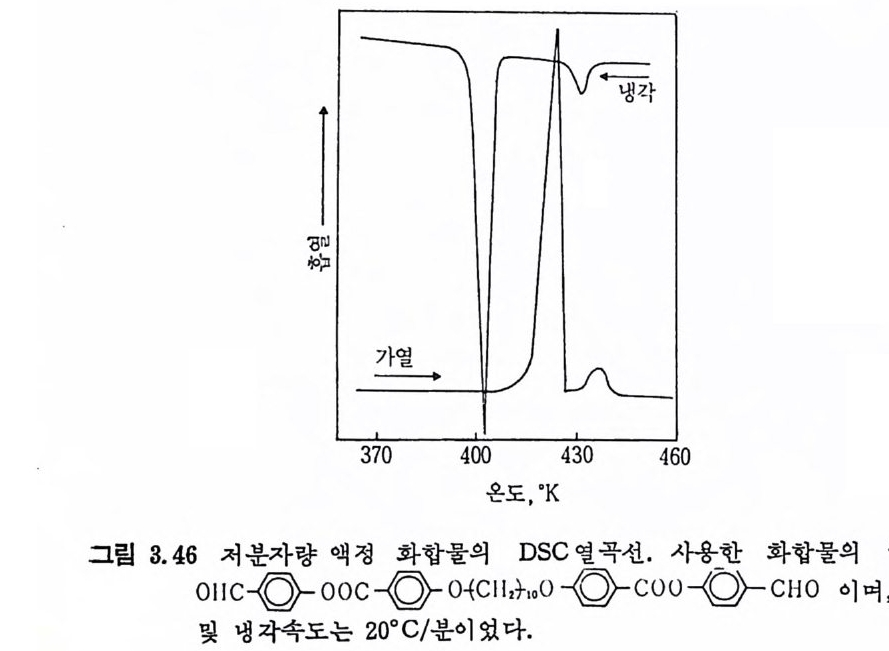

이크의 최대 높이의 위치를 전이온도로 잡을 때, 결정 녹는접은 229°C 이 며 229°-298° C 구간에 서 액 정 (스멕 티 ) 상태 로 있 다가 298° C 에 서 둥 방성 액체로 된다. 이 중합체의 열분석도로부터 녹는접이 두 개 있음을 알 수 있으나, 첫 피이크가 결정 구조가 다론 두 결정간의 전이에 해당 하는지 혹은 결정결함이 다론 소결정들의 녹는접안지는 분명치 않다. 상전이가 가역적으로 일어나는지, 즉 쌍방성인지 혹은 냉각시만 액정 상이 나타나는 단방성인지 알려면, 같은 시료에 대하여 가열 및 냉각과 정을 행하면서 상전이와 열의 출입을 관찰하면 된다. 중합체 중에는 무 정형인 것도 많으므로 녹음에 해당하는 전이가 관찰되지 않을때도 있음 에 유의하여야 한다. 또한 결정성 중합체라 할지라도 결정도가 낮으면 녹음열이 작아 녹음 전이가 분명치 않으며 열분석도에서 녹음 피이크를 알아보기 힘들 때도 있다. 그림 3.46 을 그림 3.45 와 비교하면 중요한 두 가지 접이 눈에 뜨인다. 첫째는 앞에서 이미 언급한 바와 같이 중합 체의 열전이가 처분자량 화합물의 열전이보다 훨씬 넓은 온도 구간에서 일어나며, 둘째는 두 경우에 똑같이 결정 녹는접은 냉각시 큰 과냉각현 상을 보여주나 메소상의 상전이논 과냉각 정도가 훨씬 작다는 점이다. DSC 와 DTA 법은 단일 중합체나 화합물의 열분석분만 아니라 혼합

-

-

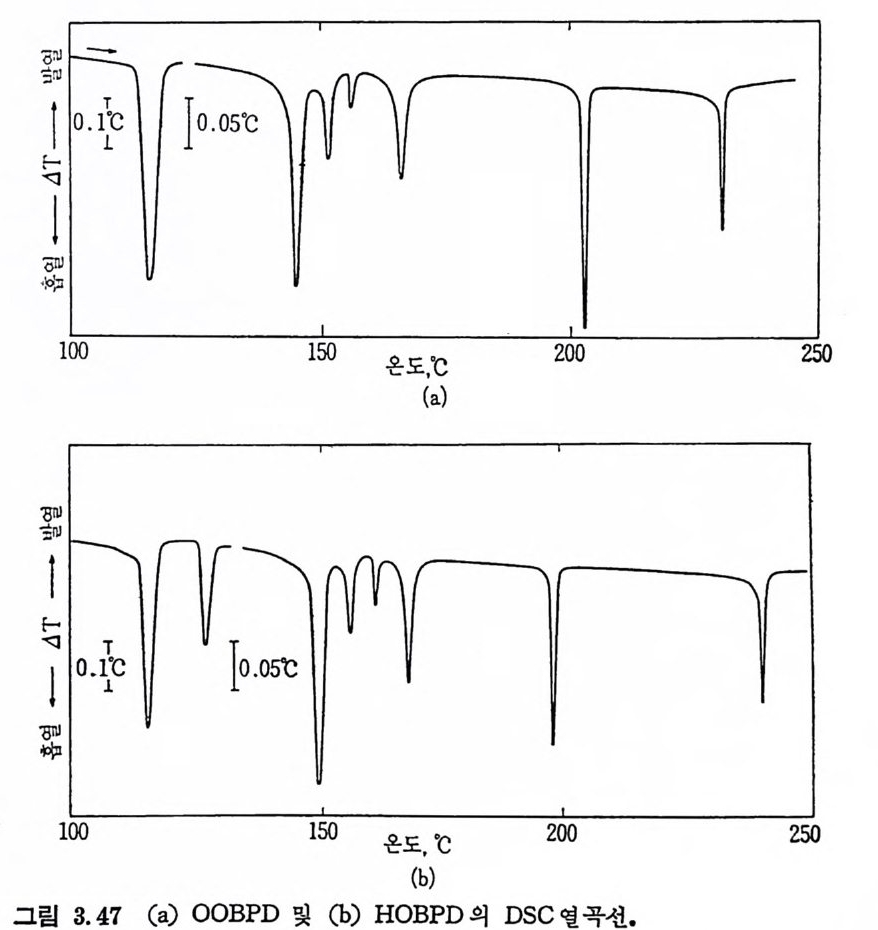

물의 분석에도 중요하다. 혼합 물이 액정만으로 이루어진 혼합물일 팔요 는 없다. Demus 와 Sackmann 온 두 저분자량 액정이 같은 액정상을 만들면 전 조성 바울에서 완전히 섞 인다는 소위 〈 선택적 섞 임성 규칙〉을 발견하였으며 ,90 ) 이 규칙을 따라 새로운 화합물이 어떤 액정상을 만드 는지 알아낼 수 있다 .91 ) 92 ) 한 예로 비스 - ( 4'-n- 옥털옥시벤잘 )-1,4- 페닐 렌디 아민 (OOBPD ) 과 비 스 - ( 4'-n- 헵 틸옥시 벤잘 )-1, 4- 페 닐렌더 아민 (HO BPD) 의 열적 행동을 살펴보겠다 .9D OOBPD 의 가열시 얻어진 열분석 도를 그림 3.47(a) 에 보여주고 있다. 이 열분석도중 가장 낮은 온도에서 나타난 홉열 피이크가 고체一네마틱 전이에 해당함은 냉각곡선을 비교해 봄으로써 곧 알게 된다. 죽 가열시는 231°c 에서 녹았으나 냉각시는 과

o:ll' -

o:ll' -

냉각으로 말미암아 네마틱一고체로의 전이온도가 훨씬 낮아졌다. 그밖 의 피이크는 가열시와 냉각시에 별로 위치가 이동하지 않은 사실로부터 액정간 전이와 액정一동방성 액체의 전이에 해당함을 알 수 있다. 이 결과와 현미경 분석으로부터 OOBPD 의 열전이 및 액정상에 관한 정보 를 얻어 표 3.3 에 종합하였다. 이제 어떤 액정상을 거쳐 상전이를 하- 표 3.3 OOBPD 의 열전이와 열역학적 파라마터 새액정로 상 생기는 온 도 oc 엔k탈ca피l/m ol변e 화 엔트ca로l/m피o l변·°K화 SS5453szsINI 115 4.2 10. 9 142 1. 6 3.9 149 0.50 1. 2 155 0.10 。 •23 164 0.76 1. 7 203 0.85 1. 8 231 0. 54 1.1 논지 알지 못하는 HOBPD 의 DSC 열분석 도가 그림 3. 47(b) 와 같았다 고 하자. 열분석도에 나타난 피이크중 가장 낮은 온도 영역의 두피이크 가 고체一액정 전이에 해당함은 과냉각 현상이 관찰되는가로부터 쉽게 .

”

”

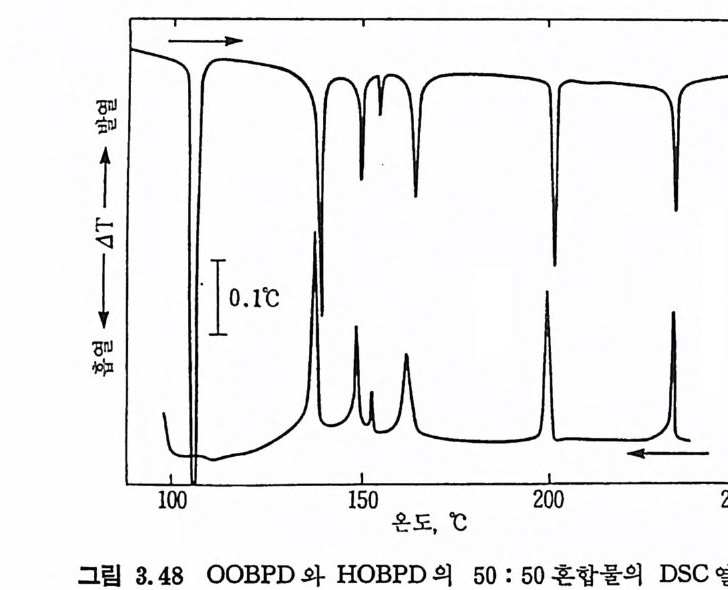

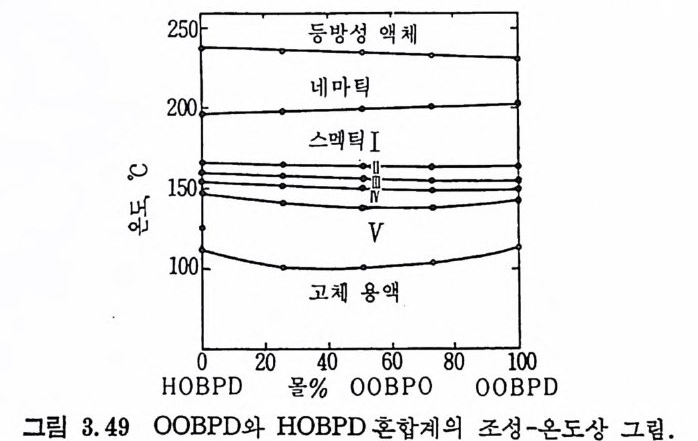

알아낼 수 있 다. 이 두 화합물을 50 : 50 으로 혼합하여 얻은 DSC 연분 석도는 그림 3.48 과 같다. 이 그림의 가열곡선과 냉각곡선을 비교하여 가열 곡선중 가장 낮은 온도에서 나타난 피이크는 고체一액정 전이 괴이 크임을 안다. 여타 피이크는 벌로 과냉각현상을 보여주지 않고 있음에 비추어 액정상간 및 액정一동방성 액체 전이에 해당한다고 우선 결론지 울 수 있다. 또한 각 피이크의 위치가 순수한 OOBPD 와 HOBPD 의 각 해당 피이크 위치의 대략 평군값에 가깝고, 각 화합물의 전이 피이크가 별개로 관찰되지 않는다. 이와 같은 실험울 여러 조성에서 행하여 조성 -온도의 관계 를 보여 주는 상그림 (그림 3. 49) 을 얻는다. 그림 3. 49 에 서 볼 수 있듯이 , OOBPD 와 HOBPD 의 혼합물의 열전이 온도는 조성 애 따라 단조롭게 거의 직선적으로 변하며 불연속성이 관찰되지 않는다. 따라서 HOBPD 는 OOBPD 와 완전히 같은 액정상을 만돈다고 결론짓 는다. 물론 혼합물의 현미경 관찰로도 같은 결론에 도달할 수 있겠으

2501- 등방성 액체

2501- 등방성 액체

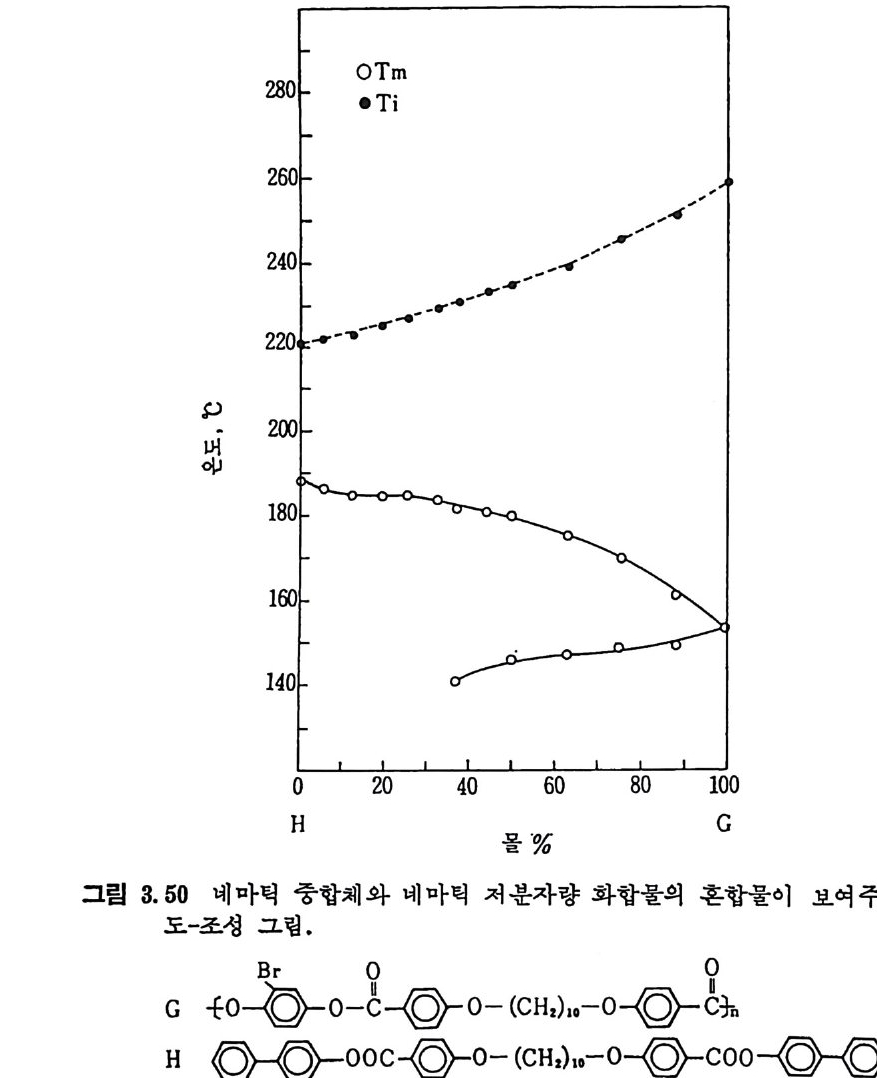

나, 여러 액정상의 광학적 구조가 비슷할 때는 상전이 온도의 정확한 · 판벌이 어려워 찰못 판단하게 된다. 또 한 가지 중요한 점은 네마틱상 과 콜레스테턱상온 서로 잘 섞이는 동형이라는 점이다. 지금까지 처분자량 액정 화합물에 대하여 설명한 방법을 액정 중합체 에도 적용 가능한지 혹은 어떻게 다른지는 아직 충분히 검토되지 못하 였다. 그러나 어떤 액정상을 만든다고 알려진 화합물과 그렇지 못한 액 정 중합체로된 혼합물이 보여주는 열전이 행동으로부터 중합체의 액정 상을 판별할 수 있는 예가 있다. 그림 3.50 은 녹는접(1 88°C) 으로부터

동방성 액체화 온도 (221°C) 구간에서 네마틱상으로 존재함이 알려진 화 합물과 액정상의 종류가 밝혀지지 않은 중합체로 구성된 혼 합물의 조성 온도 관계를 보여주는 상그림이다 .93 ) 0석 정-+동방성액체 전이온도 (Ti ) 가 조성에 따라 거의 이상적으로 행동하는 것을 보아 이 중합체는 처 분자량 화합물과 같은 액정(네마틱)상을 만든다고 결론지을 수 있으 며, 이논 현미경으로 관찰된 광학적 구조에 의하여도 증명되었다. 중합

280 O•TTmi

280 O•TTmi

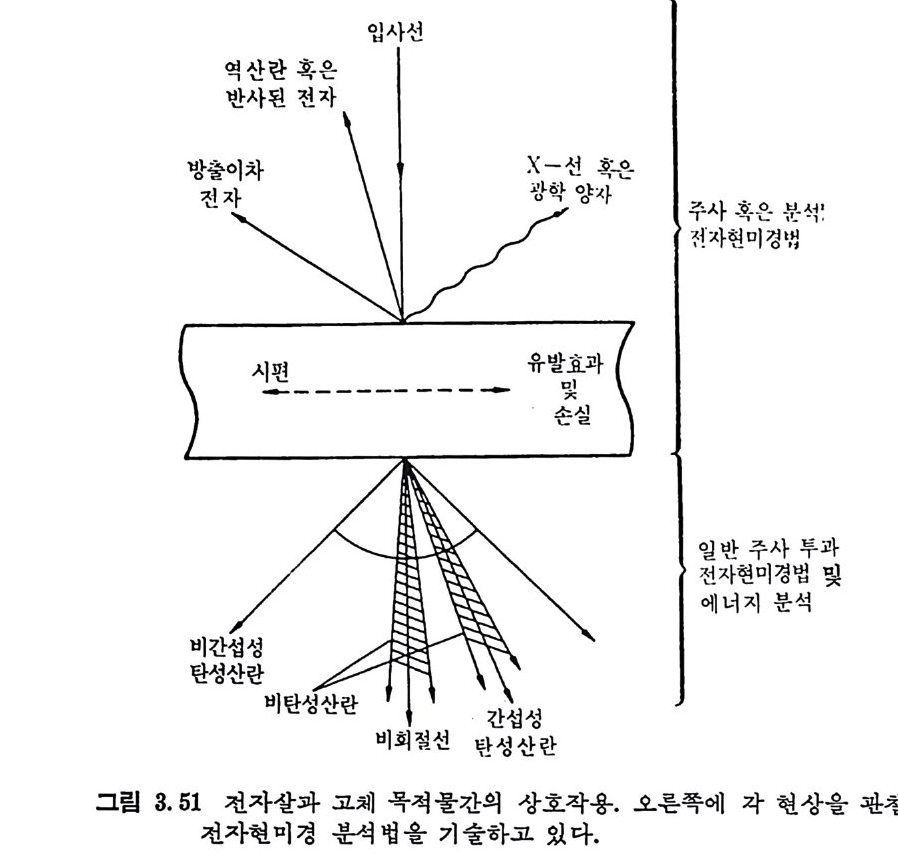

체로만 되어 있는 혼합물의 상그립에 의한 액정상의 판별은 아직 더 연 구가 팔요하다. 중합체둘이 보여주는 상용성의 결여 및 긴 이완시간 대 문에 평형에 도달하기 어려운 접 둥울 고려하여야 한다. 만약 중합체에 서도 선택적 섞임성 규칙이 적용된다면 중합체의 새로운 혼합법으로 큰 관심을 끌 가능성이 있다 • 끝으로 저분자량액정 화합물 혼합계 전이온도와조성과의 관계를참고 로 덧붙이면, 혼합물의 고체->메소상 전이온도는 Schroeder-van Laar 식 으로 표시 된다. 94) In 다= 뿐 (t-+) (3.19) 여기서 라는 A 성분의 물분율을 나타내며, L1HA, TA 및 T 는 각각 순 수한 A 성분의 몰녹음열, 고체一메소상의 전이 온도와 혼합물의 공융접 울 표시한다. 그러나 이 식울 중합체 혼합계에 사용하며는 실험치와 계 산치에 많은 차이가 관찰된다 .93 ) 여러가지 까닭이 있겠으나, 우선 결정 성 중합체라 할지라도 결정도가 항상 100% 에 미치지 못하며, 또 중합 체의 구조에 따라 결정도 및 결정결함에 커다란 차이가 있기 때문에 윗 석의 적용에 문제가 있다. 이 접은 앞으로 연구하여야 할 과제로 남아 있다. 3.4 액정의 전자현미경 분석 전자현미경을 사용한 액정의 분석은 처분자량 양천성 화합물에서 널 리 사용되어 왔으며, 중합체로는풀리펩티드, 블록공중합체 및 기타 일 부 중합체의 분석아 보고된 바 있다. 이 절에서는 연구가 많이 된 저분 자량 액정의 예를 더 많이 들었으나, 같은 원리나 해석을 중합체에까지 확장 내지 적용할 수 있음은 물론이다. 전자살이 고체에 부딛히면 통과하거나 산란된다. 그림 3.51 은 전자 살과 표적간에 생기는 주요 상호작용을 보여주고 있다. 이 그립의 오른 쪽에는 각 현상을 이용하는 분석법을 나타내고 있다 . 주사전자현미경 법 (SEM) 에 서 는 입 사 전자살의 에 너 지 가 l-50KeV 이 며 , 주로 반사된 전자살 및 방출 이차전자를 조사한다. 이에 비하여 두과전자현미경법 (TEM) 에 서 는 40-200KeV 정 도의 에 너 지 를 갖는 전자살이 쓰이 며 , 최

입사선

입사선

철하지 않고 두과하였거나, 혹은 입사살의 방향에서 벗어나게 루과 및 산란된 전자살을 살펴본다. 최근에 개발된 고전압 기계에서는 200KeV- 3MeV 의 에너지를 갖는 전자살을 사용한다. 전자현미경 분석법 중에 루과전자현미경법은 액정의 형태와 분자 조 직을 직접 관찰할 수 있기 때문에 소각 X- 선 회절 결과로부터 추정한 구조를 재확인하는 수단이 된다. 그러나 이 방법에도 제한성이 있다. 전자현미경은 고전공 (

의 분해능의 한계인 3-lOA 보다 훨씬 커다란 구조를 관찰하기 때문에, 시편 준비 방법에 따라 다른 결과나 잘못된 해석을 내릴 수 있는 접이다. 시료의 준비 방법은 두 가지가 있다. (1) 무수계나 급냉동계의 표면 복제 (2) 중금속 시약에 의한 화학적 고정 및 염색 소각 X- 선 회절 분석법처럼 일반적 적용성을 갖지 못하므로 전자현미경 분석에서는 올바론 계의 선택이 매우 중요하다. 예컨대 실온에서 액정 상이 나타나는 경우는 시료를 만들기 전에 실온에서 평형에 쉽게 도달 할 것이므로 전자현미경으로 조사하기 좋은 게이다. 3.4.1 표면 복제 일반적으로 흔히 사용되고 있는 표면복제법을 사용하여 액정 표면의 미 제 구조를 조사하며 , 95) 복제 의 콘트라스트를 증가시 키 기 위 하여 〈음영 주조〉 방법을 택한다• 이 과정은 진공에서 행하며 운모나 유리에 지지되 고 있는 시료 표떤에 얇은(약 100-200A 두께) 금속필름울 고정시킨다.

그림 3. 52 2- 에 틸핵 실황산나트뭄의 1% 초산에 틸 용액 방울을 건조시 켜 얻은

그림 3. 52 2- 에 틸핵 실황산나트뭄의 1% 초산에 틸 용액 방울을 건조시 켜 얻은

시료 표면의 지형이 음영을 주어 표면의 삼치왼겨 인각을 만든다. 복제 물을 강하게 만들기 위하여 음영 표면에 탄소필름을 고정시켜 뒷면에 얇 온 막을 만들어 준다. 그런 후에는 공기/물 계면에서 기질로부터 복제 팔름을 벗겨 현마경 그리드에 놓는다. 고분해능 현미경 사전율 얻기 위 하여는 백금-탄소로 동시에 음영을 주어 비정질 복제물을 만든다. 탄탈 뮴-텅스텐으로 음영 주조하면 더 좋다는 보고가 있 다. 96) 가장 중요한 접은 증발장치의 고전공 중에서도 액정상이 충분히 안정 하여야 하는 것이다. 그림 3.52 는 2- 에틸핵실황산나트륨의 적층 구조 (일종의 스멕틱상에 해당함) 복제의 전자현미경 사전이다. 이 사전으로 부터 단구 소구형을 뚜렷이 불 수 있으며, 또한 계단형으로 자란 모습 과 원추초접 프린지도 분명하게 볼 수 있다. 따로 찍은 고분해능 현미 경 사진을 이용하여 음영의 길이와 음영 각도로부터 최소 계단 높이를 계산하면 이분자층의 두께와 같다. 이와 같은 이분자 계단 높이는 대략 x- 선 분석법으로 구한 장거리와 일치한다 . 95 ) 97 )

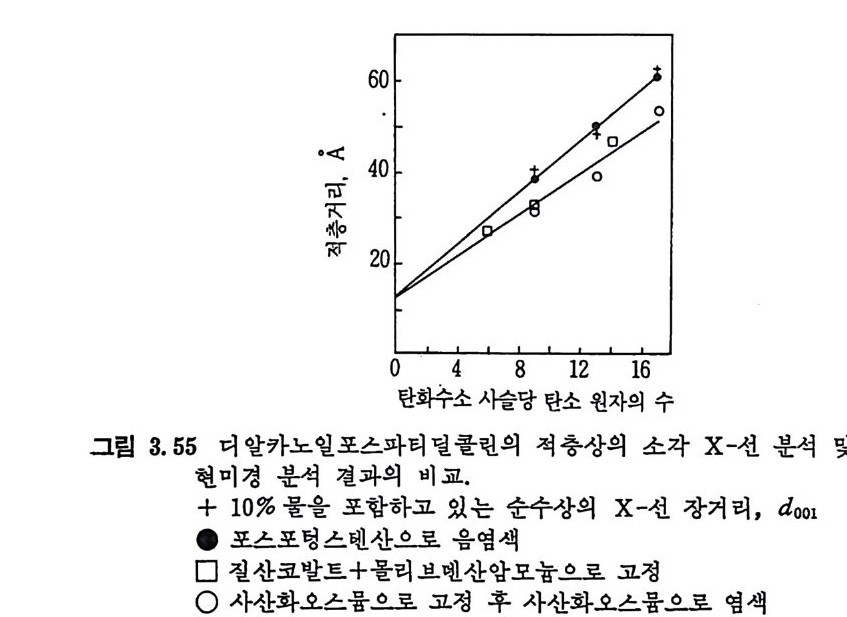

복제법의 단접은 붉은 용액 방울을 건조시키는 동안 형태적 변화가 생길 수 있는 접이다. 이와 같은 단접을 줄이기 위하여 급냉동 복제법 을 사용하기도 한다. 양찬성 화합물계를 일정 수증기압하에서 석면표면 에 평형시킨 후 액체 질소나 프레온 중에서 충격냉각시킨다. 이때 겔이 나 결정화가 일어나지 않으면, 원래의 액정 구조가 두명한 유리형 〈고 체)꼴로 보존된다. 얼립 과정이 몹시 빨라 시료 중의 물은 비정질 얼음 으로 변하고 따라서 구조의 변화가 생기지 않는다. 그러나 만약 충격 냉각동안 결정화가 일어나면 생기는 고체는 불두명하고 서리껀 모양이 된다. 급냉동된 액정은 우선 냉판(약 -145°c) 에서 전공 승화로 표면 의 얼음율 제거하여 표면이 노출되도록 한다 .97) 그림 3.53 은 급냉동시 킨 10- p-스티 릴운데 9J :산칼륨의 적 층 구조의 전자현미 경 사진이 다. 충구 조 형태가 계단형으로 자란 원추초점 꼴을 잘볼수 있다. 시료는 백금 탄소를 사용하여 一 145°C 에서 음영을 주었다. 3.4.2 화학적 고정파 염색 비교적 간단하기 대문에 메소상의 구조를 전자현미경으로 조사하기 위하여 사용한 첫 방법 중의 한 가지가 음염색법이다 .98)99) 음염색법에 서는 예컨대 수용액 액정을 포스포텅스텐산칼륨과 같은 중금속 염색 시 약으로 처리한 후 탄소 지지 필름상에서 얇은 막이 되게 건조시킨다. 건 조 중 음염색은 무정형 전자 밀집 〈유리〉에 자리잡게 되며, 메소상의 양 찬성 구조는 전자 밀집 배경 속에 전자 두명 영역으로 보인다. 음염색 된 순수상의 분산계로부터 얻은 전자현미경 사전(그림 3.54) 은 종종 어 둡게 염색된 양찬성 결정이 순수상의 연속층으로 둘러싸여 있는 혼합물 모양을 보여 준다. 그림 3. 5 4 는 디 데 카노일포스파티 달콜린의 분산계 의 전자현미경 사전이며 포스포팅스텐산칼뮴으로 염색한 후 얻었다. 이와 같은 전자현미경 사진으로부터 얻은 단충간거리는 소각 X- 선분석 결과 와 비교적 잘 일치한다(그립 3.55).99)100) 음염색법의 주된 단접은 시료 제조법에 있다. 음염색법이 수화된 액정상 구조의 영상올 보여줄 수 있 울 것 같지만, 건조중 이온세기, pH 및 조성의 변화 때문에 메소상의 구조 변화분 아니 라 상변화도 가능함에 주의 하여 야 한다. 중합이 가능한 양천성 비닐단위체 중에는 중합 전이나 후에 메소상이 변하지 않는 경우가 있으며, 이럴 때는 중합후에 얇은 막울 전자현미경

흡s'`.'판 ` •,, . .., ''

흡s'`.'판 ` •,, . .., ''

60

60

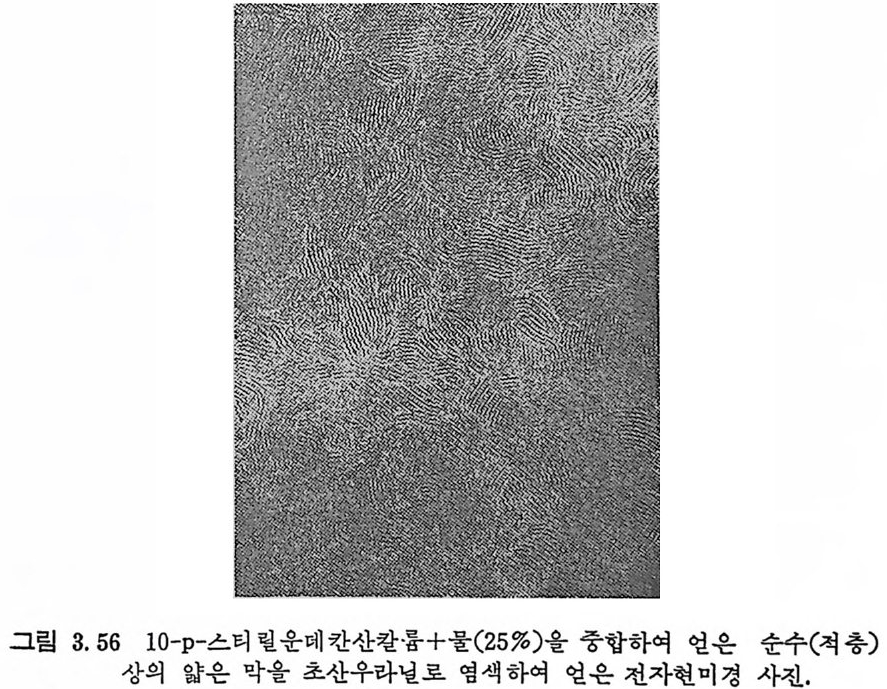

으로 분석하여 중합전 단위체가 만드는 메소상의 구조를 간접적으로 알아낸다. 101 ) 대 표적 인 예 로 10- p-스티 릴운데 칸산칼륨을 꼽을 수 있으 며 ,98)102 ) 이 단위체는 수용액 중에서 r- 선, UV 및 자유라디칼 개시제 에 의하여 순수상이나 중간상을 유지하면서 중합시킬 수 있다. 물론 단 위체와 중합체의 액정 구조에 차이가 있을 때는 중합 전후의 구조를 분 석함으로써 그 차이접을 알아낸다. 중합 가능한 계의 메소상이 실온에서 생길 때는 전자현미경을 이용한 · 분석 법 이 쉬 워 진다. 10- p-스티 릴운데 칸산칼뭄 수용액 을 순수상에 서 중 합시켜, 박막을 만들기 전에 미리 사산화오스뮴 (0s04) 으로 염색한 후 박 막을 만들어 얻은 전자현마경 사전에 의하면 주기가 약 30A 인 규칙적 적 층 구조를 하고 있 다. 이 는 소각 X- 선 분석 법 으로 얻은 값 (33 A.)과 잘 일치한다. 그러나 박막을 만든 후 1% 초산우라닐로 염색하면 약간 다른 양상을 떤 적층 구조를 보여준다(그림 3.56). 이때에는 주기가 커 서 43A 이나 되며, 이는 중합체가 염색시 물의 촌재 대문에 팽윤된 때 문인 것 같다.

그립 3. 56 10- p-스티 릴운데 칸산칼륨+물 (25%) 울 중합하여 얻은 순수(적 층)

그립 3. 56 10- p-스티 릴운데 칸산칼륨+물 (25%) 울 중합하여 얻은 순수(적 층)

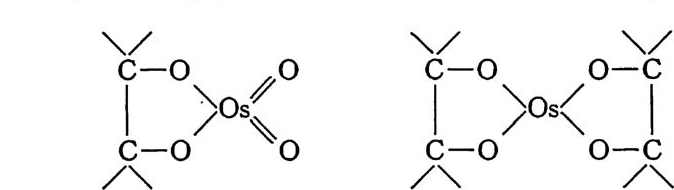

양찬성계와 물의 혼합계에서는 사산화오스뮴과 과망간산칼륨이 고정 제로 가장 많이 쓰인다 .103) 특히 사산화오스뮴 증기는 불포화 양천성계 를 고정시키는데 매우효과적이다 .98) 그러나일부 포화 포스포리피드와 물의 혼합계에도 사산화오스뮴이 성공적으로 쓰인 예는 있다 .99) 고정 반 웅의 화학에는 많은 이론이 있으나, 불포화계에서는 글리콜오스뮴산 에 스테르의 다리결합이 형성되고, 전자 밀집 염색은 국성 머리 원자단에 콜로이 드 상태 의 사산화오스뭄이 축적 되 기 때 문으로 믿고 있다. 104) 고정

\CI/— O > Os< O \CI/— 0 > Os < 0- \CI/

\CI/— O > Os< O \CI/— 0 > Os < 0- \CI/

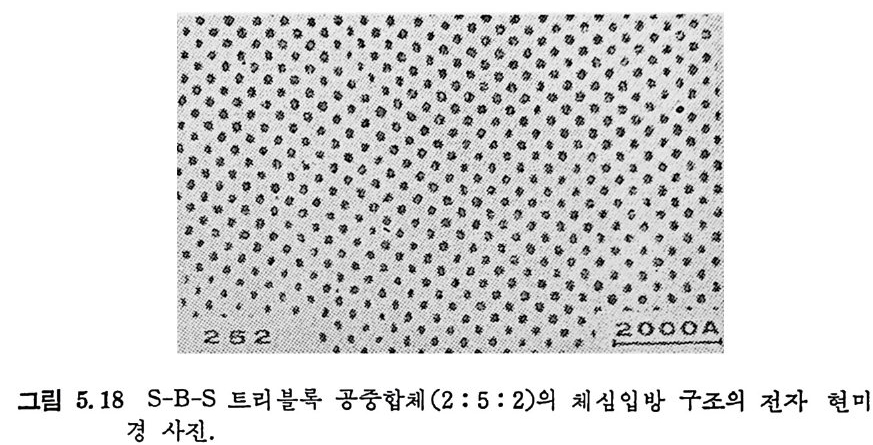

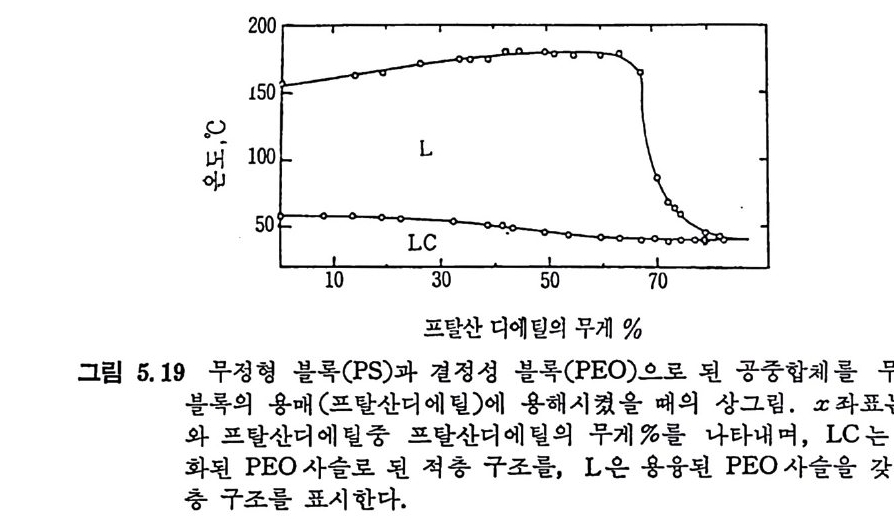

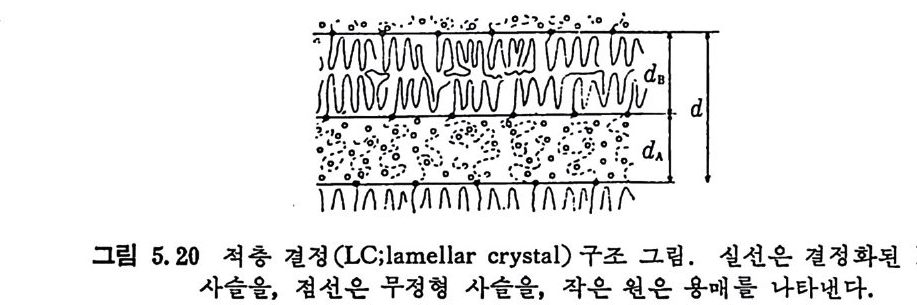

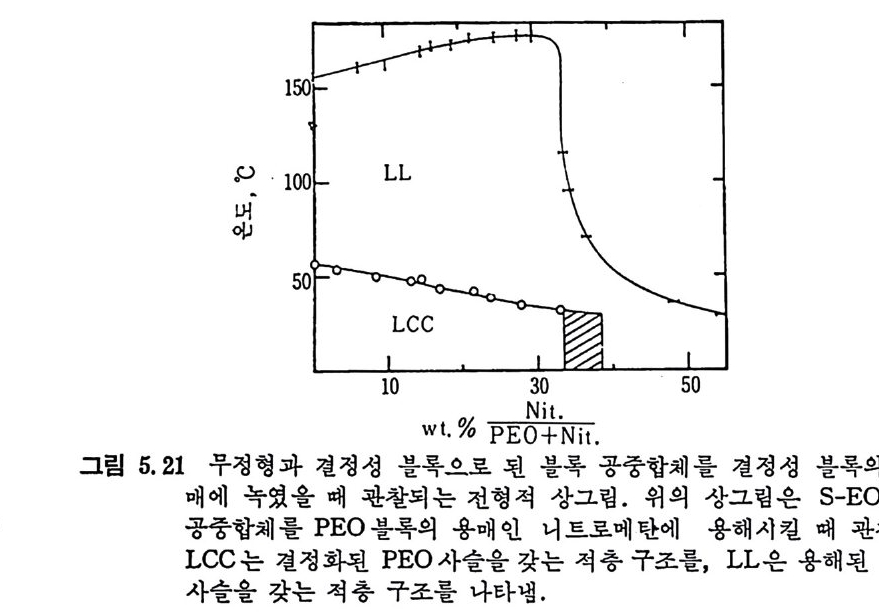

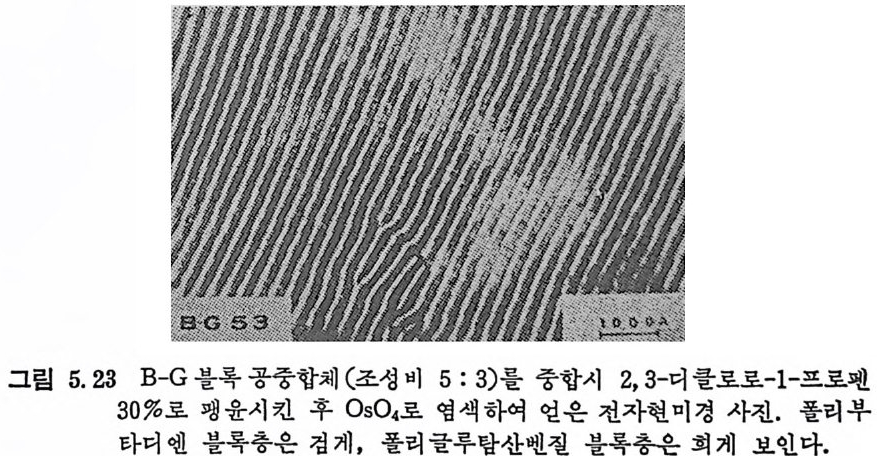

후 물로 추출하고 물-에 탄올 혼합물의 조성 을 변화시 키 면서 사용하여 탈 수한다 . 그후 아크릴이나 에폭시 수지 등과 같은 열경화성 수지로 포매 한 후 초박철편기를 사용하여 매우 얇은(약 250-400A 두께) 시료를 얻 는다. 이런 과정이나 그후 전자현미경으로 관찰하는 동안에도 여러가지 인위적인 찰못이 도입될 위험이 있음에 주의하여야 한다 .104) 3.4.3 볼록 공중합체의 투과전자현미경 분석 볼록공중합체의 액정 구조가실린더나 구형의 분자 회합에 기인할 때 논 어떤 블록이 어디에 있는지 그 위치를 X- 선 분석범으로는 알아내기 힘들다고 말한 바 있으나, 전자현미경에 의한 구조 분석은 이 문제를 쉽 게 해결해 준다. 이중결합이 있는 폴리부타디엔이나 폴리이소프렌 블록 온 사산화오스뮴으로 105) 영색하여 콘트라스트를 줄 수 있으며, 풀리비 닐피리던 블록은 질산은으로 염색한다 .106) 폴리스티렌 블록은 이 두 시 약으로 염색되지 않으므-로 전자현미경 사전에서 엷게 나타나며 염색된 블록은 겁게 나타난다. 전자살이 무과하도록 얇은(1 00-2, OOOA) 시 편을 만들기 위하여는 붉은 용액으로부터 필름을 얻거나 혹은 초박절편기를 사용한다. 초박철편기를 사용할 때는 혼히 열처리 하였거 나 압출한 중합 체 시료가 쓰인다. 블록 공중합체의 전자현미경 분석은 X- 선 최철법으 로는 얻기 어려운 구조 파라미터를 얻는 좋은 방법이며, 이에 관하여는 5 장에서 더 자세히 다루기로 한다.

3.4.4 액정 중합체의 주사 전자현미경 분석 주사 전자현미경 분석법에는 어떤 신호를 모으느냐에 따라 얻는 정보 및 분해능에 차이가 있다. 표 3.4 는 이를 총괄하여 보여주고 있다. 이 표 3. 4 SEM 의 사용법 방법 수집신호 정보 분해능 반사 반사전자 조성 100nm 결정구조 방출 방출이차 전자 위상 10nm 전·자장 lµm 형•인광 양(征)자 조성 lOOrun 전도 시로전류 유도전도성 100nm 흡수 흡수시료 전류 위상 lµm X 젤 x- 선 양자 조 AJ Iµm Aug e r Au g er 전자 조入J lµm 두과 두과전자 결정구조 l~10nm 중에서 액정 구조 및 분자배향에 관한 지식을 얻기 위하여 가장 흔히 사용-하는 방법은 방출된 이 차 전자로부터 위 상학적 콘트라스트를 얻는

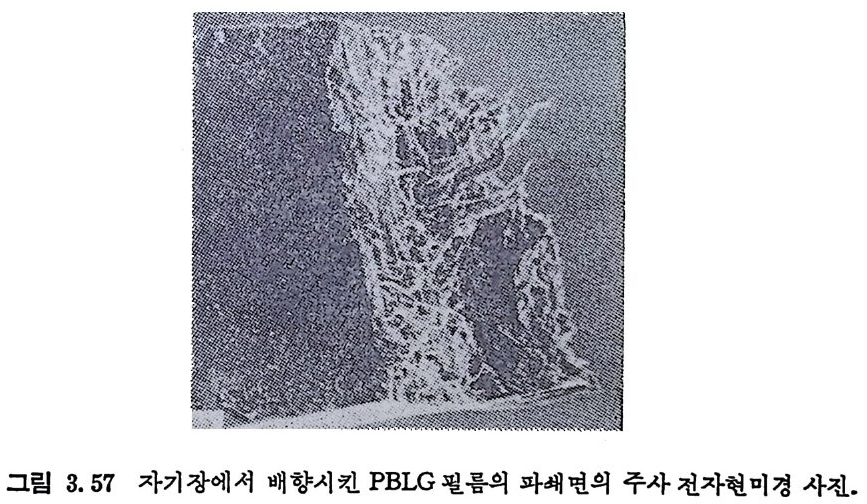

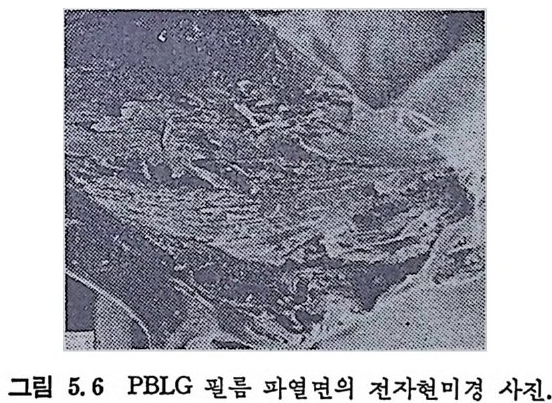

그립 3.57 자기장에서 배향시:1'J. PBLG 필름의 과쇄면의 주사전자현미경 사전.

그립 3.57 자기장에서 배향시:1'J. PBLG 필름의 과쇄면의 주사전자현미경 사전.

실험법이다. 방출법에 의하여 콘트라스트가 최적인 전자현미경 사진을 얻으려면 최종 구경의 크기, 거리, 전자살의 전압, 시료의 기음 정도 및 주사시간등을 찰 택하여야 한다. 최적 조건에서는 10nm 까지의 분해능 이 얻어진다. 그림 3.57 은 자기장중에서 배향시킨 PBLG 필름의 파쇄 면을 주사 전자현미경으로 찍은 사진이다 .107) 이 사전에서 작은 섭유모 양을 뚜렷이 볼 수 있으며 네마틱축은 이들 섬유축과 평행하다. 3.5 액정의 핵자기공명 분광분석 이 절에서는 핵자기공명 분광분석 (NMR) 의 원리를 간단히 다룬 후 이 방법을 이용한 액정상의 배향질서 결정법을 서술했다. 득히 네마덕 상의 분석을 다루었다. NMR 분광분석에서는 흔히 메소상의 거시적 배 열을 분광분석기에 있는 자기장에 의하여 조정하므로, 네마틱상에서는 평군 장축방향 혹은 쌍극자의 평군방향이 자기장에 평행하게 배열한 다. 네마틱상과는 달리 스멕틱상은 접성도가 크기 때문에 독수한 설형 법을 사용하여야 하며, 콜레스테릭상에서는 자기장에 의하여 나사선 구 조가 완전히 파괴되어 배열된 네마틱 구조가 되기 어렵기 때문에 견과의 해석이 복잡하다. 그러나 NMR 분석법은 어느 다른 분광분석법보다 저 분자량 액정의 분자 배열에 관한 지식을 얻기 위하여 가장 널리 사용되 어 왔으며, 액정 중합체의 분석에도 앞으로 널리 사용될 것이 예상된다. 3.5.1 NMR 분광분석의 원리 핵스핀이 영이 아닌 핵이 자기장에 놓였을 때 보여주는 외부장과의 상 호작용에 관하여는 이미 알고 있으리라 믿고 여기서는 그 설명을 약하 겠다 .108) 가상적인 경우로 i와 j의 두 양성자만을 갖고 있는 어느 분자 를 생각하자. 만약 의부 자기장이 양성자간 벡터와 같은 방향이라면 쌍 극성 짝지음 때문에 이 두 양성자는 짝지음이 없을 때의 흡수전동수 J,/。 와는 다른 J,/。土 4 J,I /2 에서 공명한다. 硏브2 두뇨21r: (B 士.d B) (3.20) 여기서 TH 는 양성자의 자기회전비율이며, B 는 자기장의 세기이다 . 따

라서 쌍극성 짝지음은 단일선을 이중선으로 나누며, 두 선간의 거리는 4V 이며 그 중간위치는 원래의 전동수 %에 해당한다. 쌍극성 짝지음의 제기는 양성자간 거리 r 에 의존하며, 스펙트럼선간의 거리는 쌍극성 짝 지음의 세기분만 아니라, 자기장과 두 양성자간 벡터의 각도에도의촌한 다. 자기장이 양성자간 벡터와같은 방향, 예컨대 z 축방향이라떤 갈라 침 값은 D= =이고 :x와 Y 축 방향으로의 갈라접값은 D 드츠나 Dn 가 된~ 다. 양성자간 벡터는 원통대칭을 갖기 때문에 Dzz 와 Dn 는 같으며 _l2. D= = 값을 갖는다. 따라서, :xy z 좌표계에서는 아태와 같이 쓸 수 있 다. a: y z XI_ 上 2 y D2= = (3. 21)’ z D:, D=.=- 무211: r3 (3.22). 쌍극성 짝지음은 단순한 숫자가 아니며, 고차 벡터라고 생각할 수 있는· 텐서로 나타낸다. 텐서가 대각선원소만 갖고 있는 좌표계를 주좌표계라 한다. 다른 좌표계의 원소 D 노니 크기는 다음과 같이 변환하여 얻는 다. D'ab = a.E._p laalb p D 야 (3.23) a 와 {3 는 x, y, 혹은 z 의 값을 취 하며 , laa 는 a 와 a 축간 각도의 cosin e- 값으로 보통 방향 cosin e 이 라 부론다. 자기장이 양성자간벡터와 각을 이루고 있으면쌍극성 짝지음은그자 기장 방향으로 분해한 텐서 D 의 성분과 같다. 예컨대 자기장이 a 축 방 향이 면 D ' aa 는 주성 분 D 와 다음 관계 를 갖는다. D' •• =Du {l~- 송 (l;z+l;,)} (3. 24). l 뇨 +l&+l 노 =1 이 므로 D'aa 는 다음과 같다.

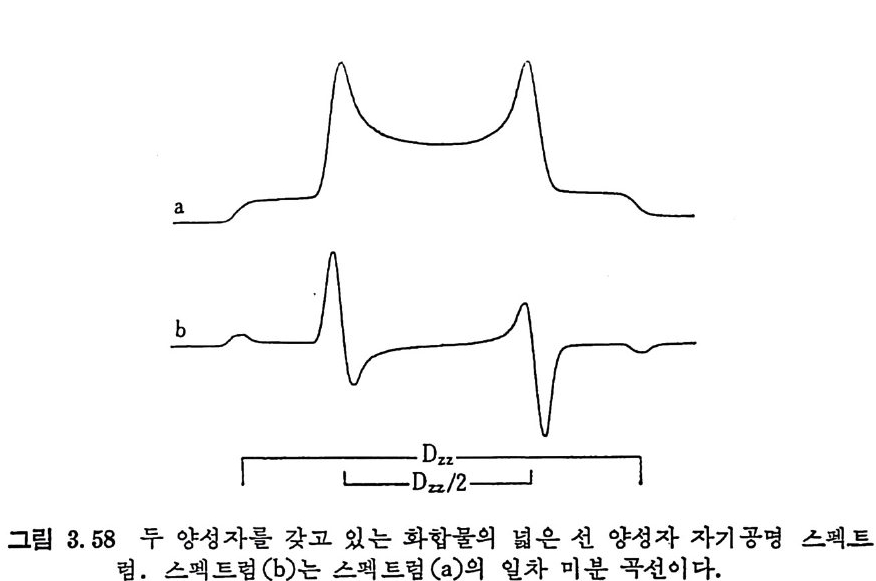

D 會 aa=D •• (3l;r ;1) (3.25) 따라서 이 가상적 분자를 어느 단결정 내에 위치하게 하면 스펙트럼선간 의 거리는 식 3.25 에 따라 변한다. 스팩트럼에서 갈라침의 부호는 알 수 없으나 스펙트럼선간의 최대 거리는 D= =이며 최소값은 -D==/2 이다. 또한 방향 cosin e 이 1/-./3, 죽 양성 자간 벡 터 와 자기 장이 54°46' 의 각 도를 이를 때 쌍극성 짝지움은 영이 됨을 이 식으로부터 예측할 수 있 으며, 이는 실제의 관찰과 일치한다. 단결정이 아닌분말상태나다결정시료를조사할때, 시료중의 양성 자간 벡터는 자기장과 모돈 각을 이루게 된다. 각 배향은 모두 쌍극성 짝지움을 하므로 전체 스펙트럼은 각 스펙트럼의 합이 된다. 따라서 스 펙트럼 모양온 다음과 같이 표시된다. h(B) = 김JL CBr, B, T21)f( c u)dcu (3. 26) 이 식은 자기장의 세기를 바꾸면서 얻은 스펙트럼에 적용된다. 요는분 자 배향의 함수인 공명자기장을 나타낸다. 스펙트럼의 모양 L(Br, B, r; 1:) 은 보통 Lorentz 형 이 거 나 Gauss 형 이 다. L(Br,B, T21)= 문 · 1+T2(~ (3. 27) L(Br, B, T21) = 읍 . exp {-꿉 LcB-B 까 (3. 28) T1 은 선폭의 쳐도이다. 가중함수 f (cu) 는 어느 배향을 o 와 cu+dcu 사 이에서 발견할 확률이다· 보통의 유체를 얼려 얻은 다결정 시료에서처 럼 분자배향이 모든 방향으로 군일할 때는 f(c u)dcu=s in(}r/,0 drp (3. 29) ,()와 ¢는 분자 좌표계 중의 자기장 벡터의 구좌표이다. 양성자 한쌍을 갖고 있고, 분자의 배향분포가 고론 다결정 시료의 스 펙트럼온 그림 3.58 과 같다. 갈라침의 최대값은 D~ 이므로 스펙트럼은· 이 너비로 퍼져 있다. 또한 자기장이 양성자간 벡터에 평행하기보다는 수직하기가 더 쉽기 때문에 이 스펙트럼에서 볼 수 있듯이 양 날개 부분 보다는 중앙 부분에서 나타나는 선의 세기가 더 강하다. 그림의 (a) 는 흡수스펙트럼을 그대로 보여준 것이며, (b)는 일차미분 스펙트럼이다.

a L

a L

넓 은 선 NMR 분석 이 나 전자스핀공명 분석 (ES R) 에 서 는 흔히 (b)형 의 미분꼴을 기록한다. 흡수가 약한 흡수선간의 거리는 D:: 에 해당하며 양 성자간 벡터가 자기장과 평행인 분자들이 보여주는 공명선이다. 더 AJ_ 중간부분의 흡수선간의 거 리 는 D: z/ 2 로 양성 자간 벡 터 가 자기 장에 수 직한 분자들의 공명선이다. 고체시료를 가열함에 따라 분자운동속도는 증가하며, 이를 NMR 법 으로 조사할수 있다. 다결정 시료로한핵의 공명 전동수가같은확률로 WA 와야중어느한값만갖는간단한경우를살펴보자. 이런경우 NMR 스펙트럼은 WA-CUB, 죽 4 硏의 거리에 있는 두 흡수선율보여준다. 수명 T 가 4 Q T»1 을 만족시키는 환경 중에는 이와 같은 스팩트럼이 관찰되 며, 이 런 때를 느린 교환한계라 한다. 반대로 L1w21 :2 «1 일 때는 한 핵이 실험의 시간 척도 사이에 이 두 진동수를· 여러 번 경험하게 되며, 따라 서 이와 같은 빠른 교환한계에서는 평군전동수의 위치에 하나의 흡수선 만 보여준다. 두 극단 경우 이의의 중간 상항에서는 스펙트럼의 모양이 매우 복잡하여 스펙트럼의 분석이 어렵다. 분자배향의 차이 때문에 환경의 차이가 생길 때는, 수명 T 가회전상관 시간 댜와 같아진다. 따라서 분자가 1t: /2 라디안 회전할 때 쌍극자 상호 작용 때 문에 생 기 는 공명 진동수는 D •• 에 서 -D~/2 까지 변한다. 따라 서 댜는 다음 부동식을 만족시킨다.

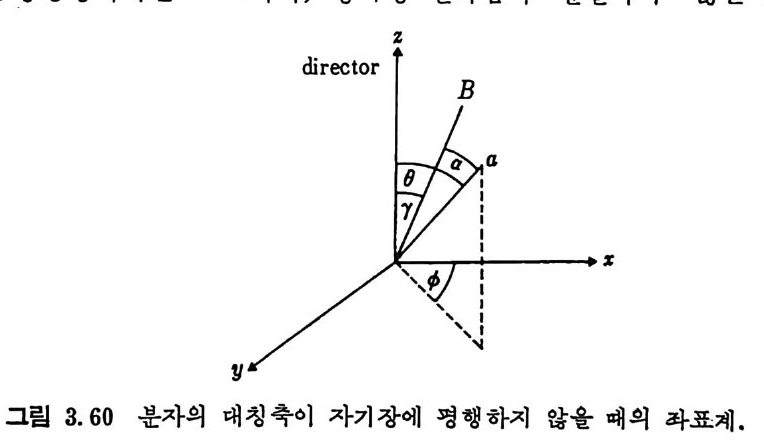

(무·중)님 (3. 30) 댜논 엄격히 1r/2 라디안 회전하는 데 필요한 시간이므로 1r/2 가 윗식에 포함된다. 쌍극성 갈라침의 전형적인 값은 l05Hz 정도이므로 갈라침이 평 군화되 려 면 다 가 10-6s 보다 작아야 한다. 빠른 교환한계 에 서 관찰되 는 쌍극성 갈라침은 3.25 식으로 준 갈라침을 시간 혹은 앙상불 평군한 값이지만, 만일 모든 배향이 같은 확률로 가능할 때는 l :X이 1/3 이므로 동방성 액체에서는 4o 가 영이 된다. 이때 NMR 스펙트럼은 공명선 하 나만을 보여주며, 쌍극성 갈라침에 관한지식을 얻지 못한다. 몇 가지 이 상적인 경우의 NMR 스펙트럼을 그림 3.59 에 보여주고 있다. 이 그립 에서 d 는 di rec t or 의 약자이며 B 는 자기장을 표시한다. 네마틱 액정의 NMR 에서 d 가 B 와 평행할 때 (d/}'B) 와 d 와 B 가 서로 수직할 때 (dj_ B ) 스펙트럼이 어떻게 달라지나물 나타내고 있다.

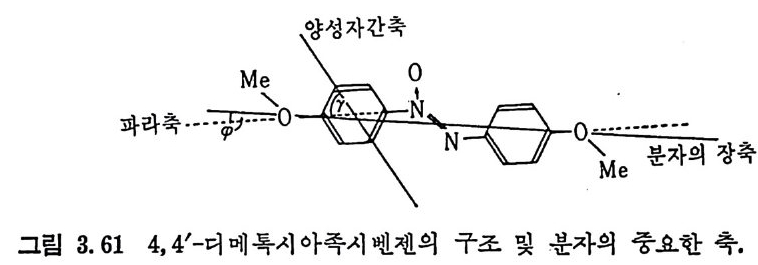

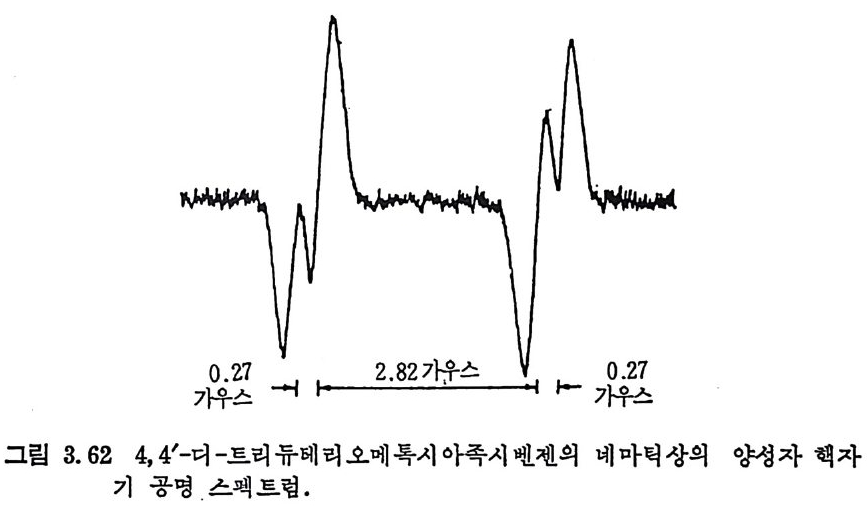

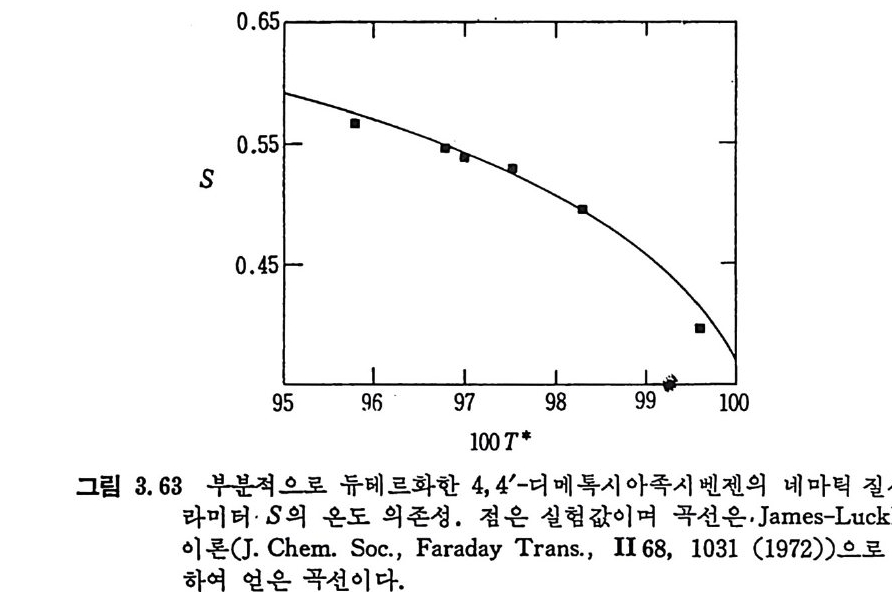

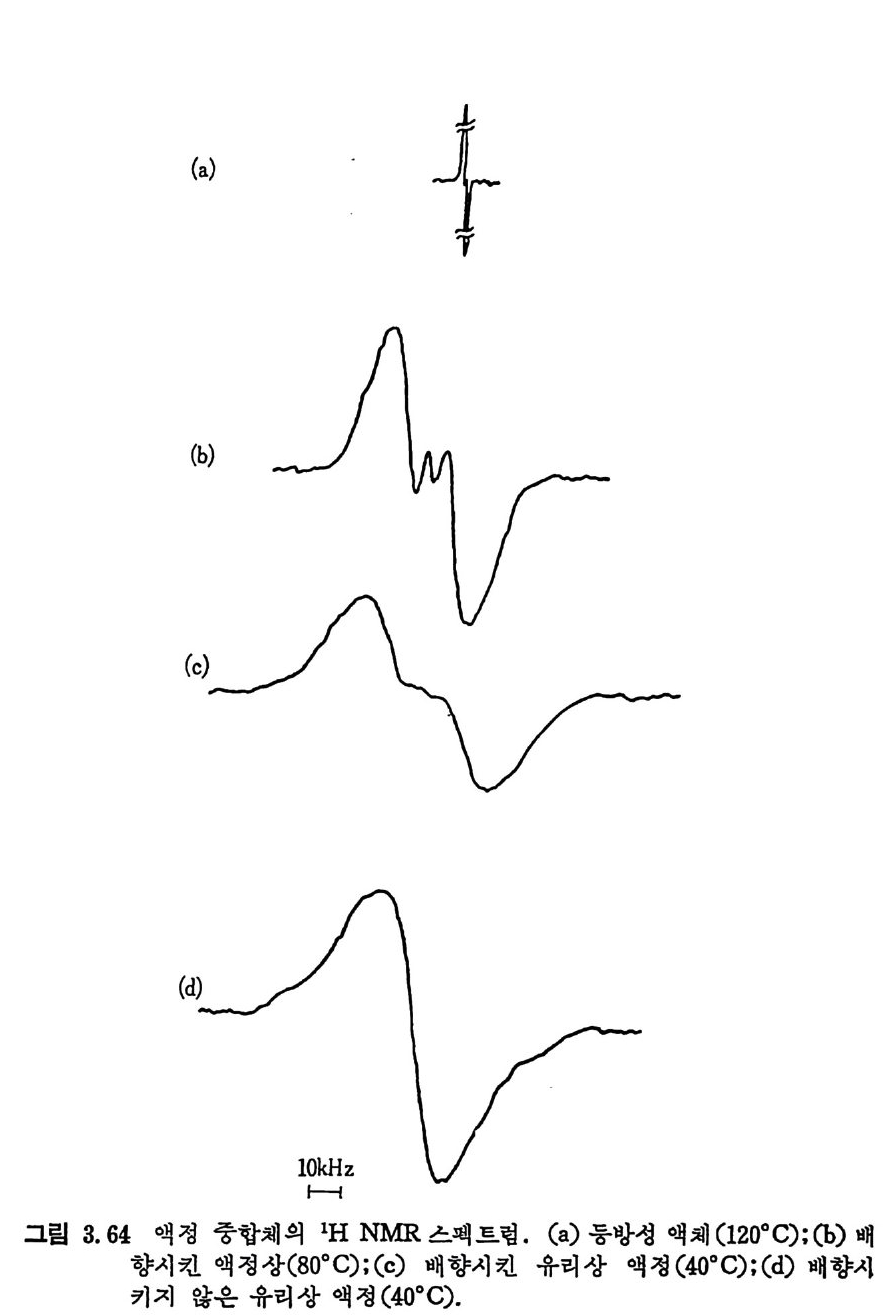

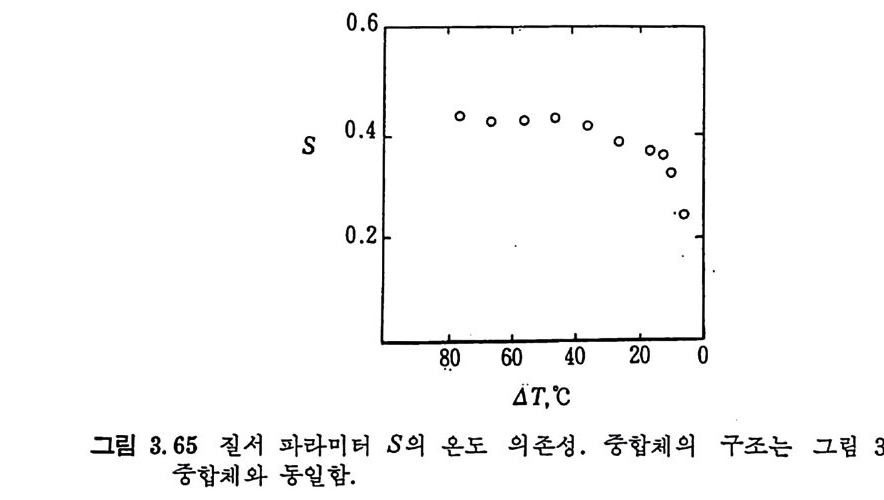

3.5.2 네마틱 액정의 NMR 분석 109) 액정상 내의 분자의 배향 정도를 질서 파라미터로 나타냄은 이미 앞에 서 말한 바 있다. 식 3.14 를 다시 쓰면 아태와 같다. S= (3l2; .-l) (3. 31) 여기서 l .. 는 z 축과 a 축간의 방향 cosin e 이다. 선은 분자집합체의 시 간 또는 앙상불 평군을 뜻한다. 미시적 질서 S 는 클지라도 비섭동 메 소상에서는 대칭축이 자유스럽게 같은 확률로 모든 방향을 취하므로 거 시적 질서는 영이다. 그러나 네마틱 액정상을 자기장 중에 놓아 거시적 으로 배향된 시료를 얻을 수 있다. 네마틱 액정 분자는 반자기성 감수율 이 비동방성이기 때문에 자기장 중에서는 대칭축이 자기장 방향으로 배 열한다. NMR 분석기에는 자기장이 항상 필수적으로 있게 마련이드로 자기장에 의한 네마틱 액정의 거시적 배열을 살펴보기로 한다. 가장 간단한 계로 두 핵간 벡터가 분자 장축에 평행한 두 양성자만을 갖고 있는 분자를 생각한다. 네마틱상의 점성도는 낮으므로노 (~2.5cP), 평군 장축방향에서 벗어 나 모돈 방향으로 매우 빨리 재배향한다. 따라서 쌍극성 갈라침은 3.25 식을 시간 혹은 앙상불 평군해야 한다. Llv=D=2= ~ =D,..S (3. 31) 둥방성상에서는 S=O이며, 쌍극성 갈라침 0 관찰되지 않는다. 메소상

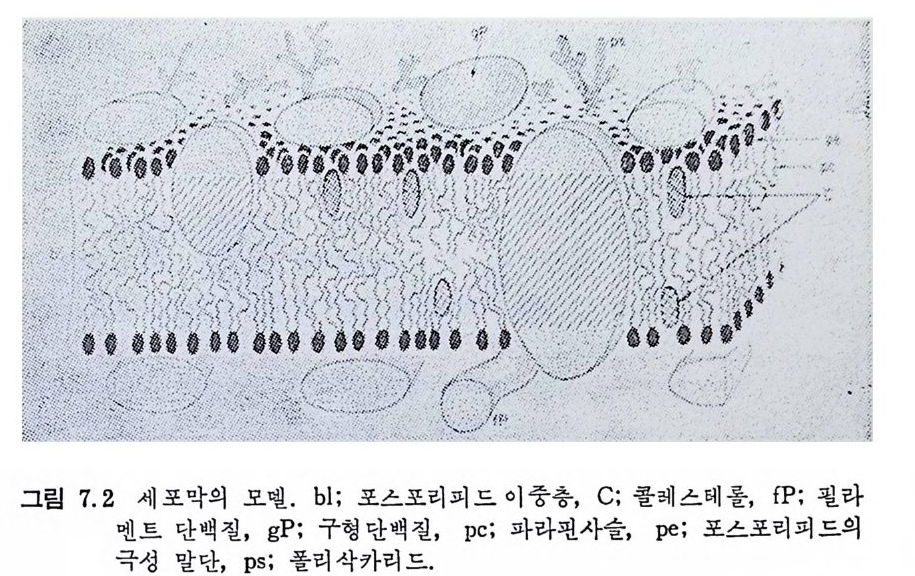

.z.

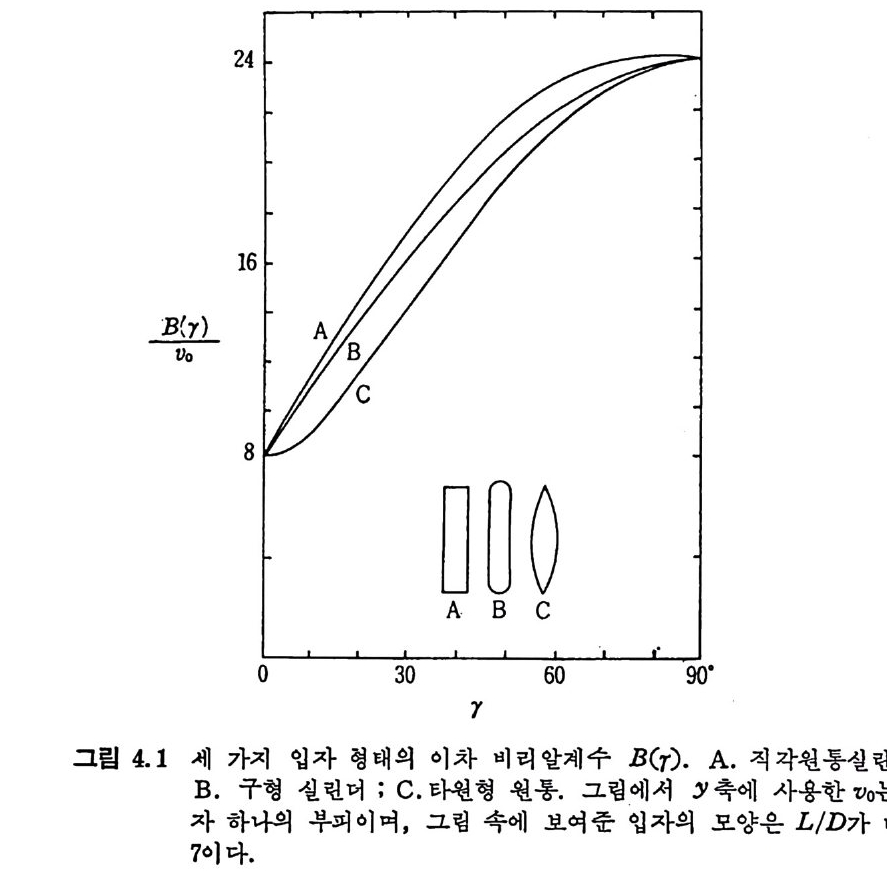

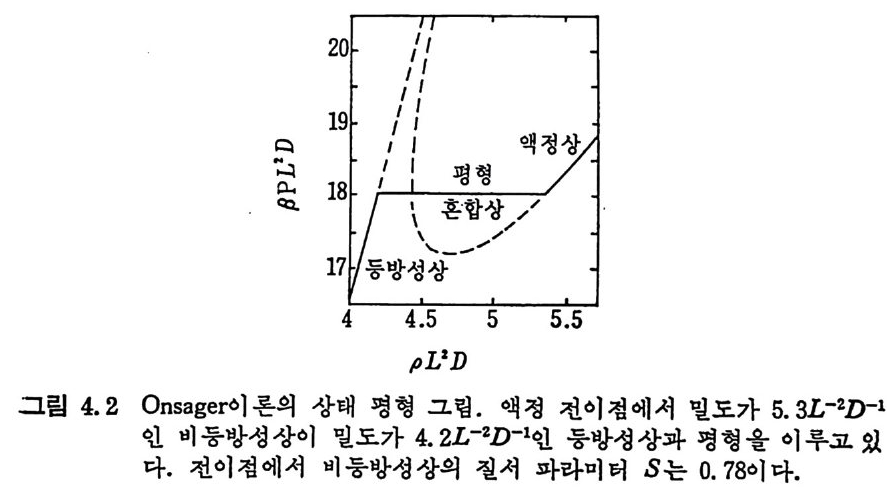

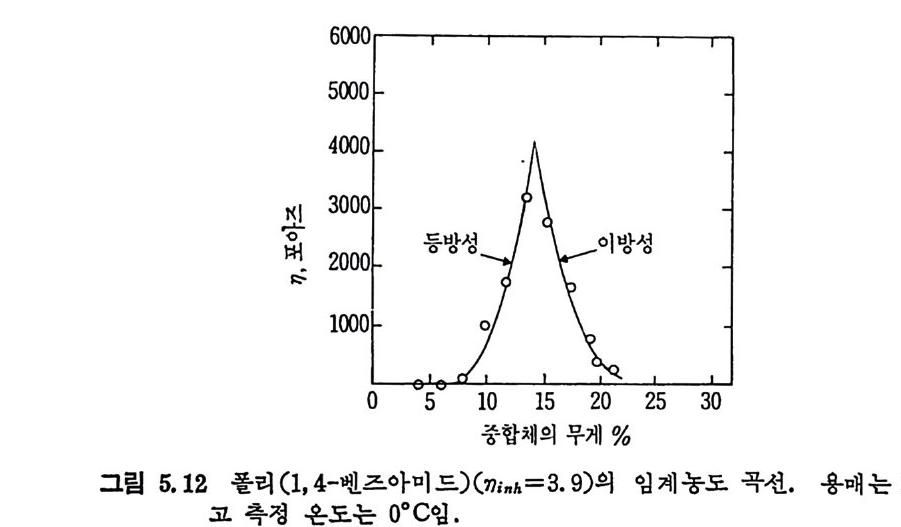

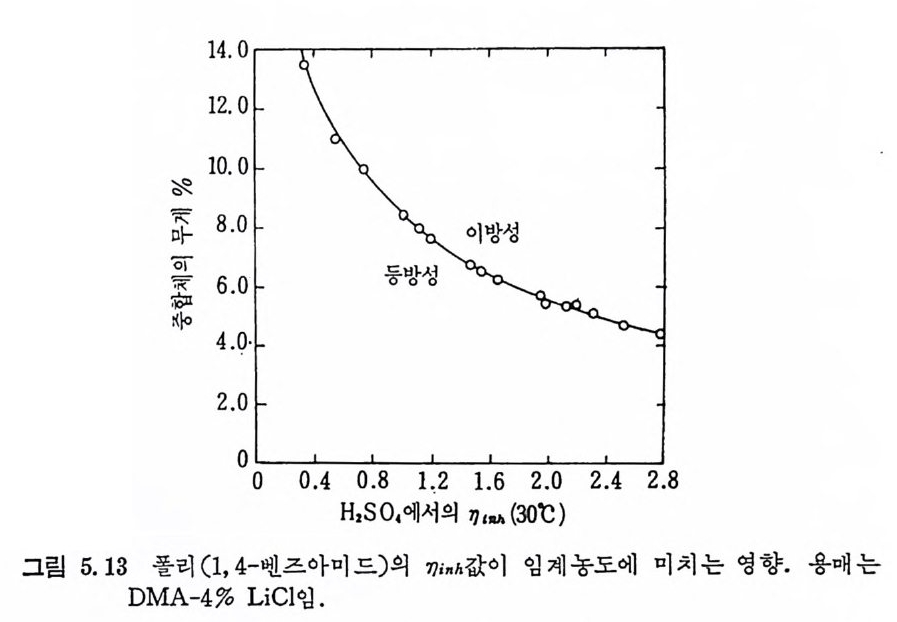

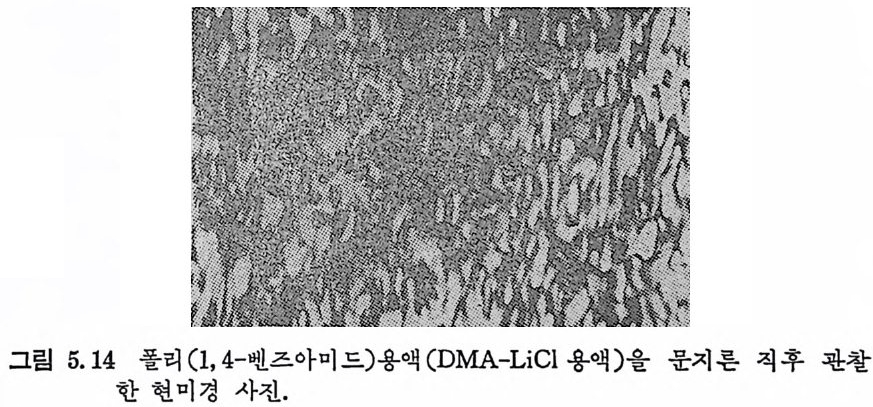

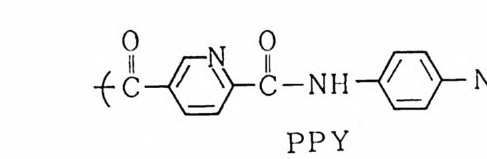

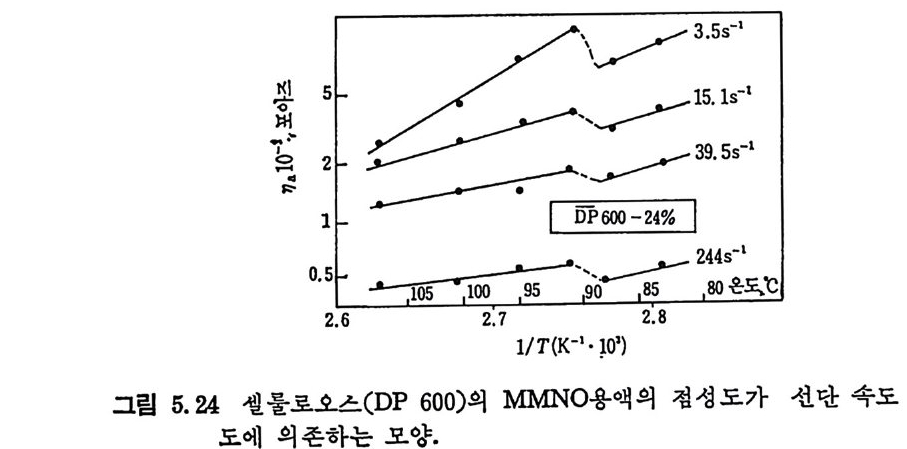

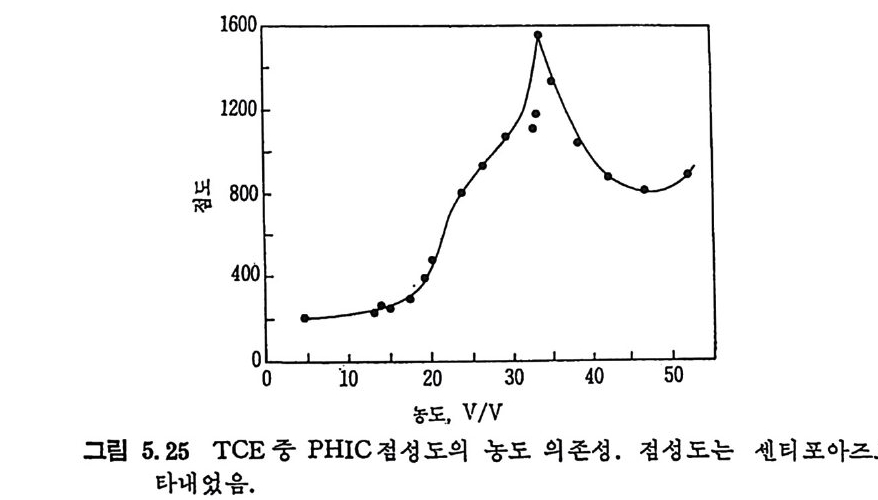

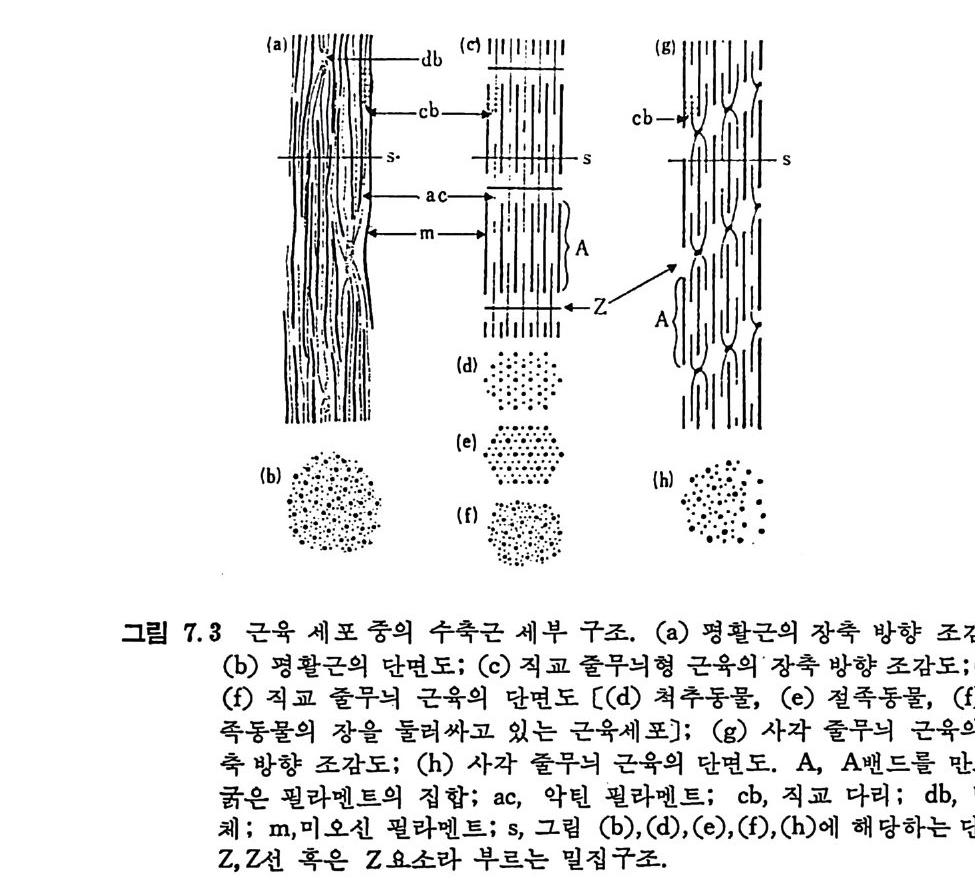

.z.