고구려 고고학 1

고구려 고고학 1 최무장 경희대학교 중국문학과 졸업 국립 대만대학 고고인류학과 대학원 졸업 (석사) 프랑스 파리 1 대학 고고학과대학원 수료(고고학 박사) 현재 건국대학교 사학과 교수 및 박물관장 저서 『 한국의 구석기문화』 『중국의 고고학 』

고구려 고고학 1

고구려 고고학 1

고구려 고고학 I

고구려 고고학 I

시작말 「고구려 고고학」이라는 제목으로 고구려의 위치 • 영역 • 성지 • 고분 등 에 관한 그간의 연구들을 정리하면서 많은 어려움을 느꼈다. 중국의 학 자들은 고구려의 영역을 압록강 유역 일대로 축소하려고 시도하고, 북한 의 학자들은 대단히 확대된 입장을 제시하고 있다. 고구려 고고학은 중 국 동북지구에 대한 연구를 중심으로 해야 하며, 중국 동복지구의 遼亭 省과 吉林省 내의 고고학적 결과는 철저히 분석되어야 한다. 다시 말하 면 중국 학자들의 고고학적 발굴 보고서나 연구 논문들을 참고하지 않고 고구려 고고학을 논할 수는 없다. 그 이유는 고구려 민족은 기원전 1 세 기, 동북지역에서 나라를 세워 국토를 확장하고 고구려 정치, 경제, 문 화의 기틀을 마련했기 때문이다. 고구려가 한반도 북부의 평양으로 수도 를 옮긴 것은 장수왕 15 년 (427) 에 이르러서다. 고구려는 평양에서 241 년 간 존속하였다. 〈 고구려 고고학 〉 은 엄격한 학술적인 접근이 이루어지지 못하고 정치적 인 입장이 개입하는 경우가 많다. 특히 북한 학자들의 주장은 실망스러 운 부분이 많았다. 물론 중국 학자의 연구가 객관적이라는 것은 아니다. 그리고 국내에 중국 학자의 입장을 소개한다고 해서 그들의 대변자 역할 을 하는 것은 아니다. 우리는 가능한 한 이웃의 학문을 폭넓게 연구하여야 한다는 생각을 언 제나 가지고 있다. 학문의 순수성과 객관성은 국내에서도 물론 문제점으 로 제기되고 있다. 아직까지 학연이나 지연의 무리가 많은 쪽이 그 위세 를 학문상에 내세우고, 애국적인 입장을 강조하여야만 학자 같은 인상을

주는 현상이 계속되고 있다. 고구려 위치와 영역 그리고 성곽 • 고분 • 광개토왕릉비 발견 경위 • 토 기 • 금속 등에 대한 전반적인 자료를 정리하여 보았다. 물론 북한 자료 도 가능한 많이 참고하였다. 자료를 정리한 후 또한 불만이다. 중국 동 북지역의 고구려 전기 • 중기의 문화와 북한지역의 고구려 후기 문화를 어떻게 접목시켜야 하는가 하는 문제가 대단히 어려웠다. 예를 들면 북 한의 학자들이 고구려 벽화고분이 지금까지 약 80 기가 발견되었다고 주 장하고 있는데 그 점을 어떻게 받아들여야 할 것인가. 이 책을 쓸 수 있도록 배려하여 준 대우재단에 깊은 감사를 드리며, 원고와 도면을 정리하여 준 대학원생 최형수 군, 컴퓨터를 처음부터 끝 까지 쳐준 사학과 4 년 조준용 군과 기타 여러 가지 일을 도와 준 사학과 4 년 오민정 양에게 다시 한번 고마움을 전한다. 1995 년 8 월 10 일

고구려고고학 I

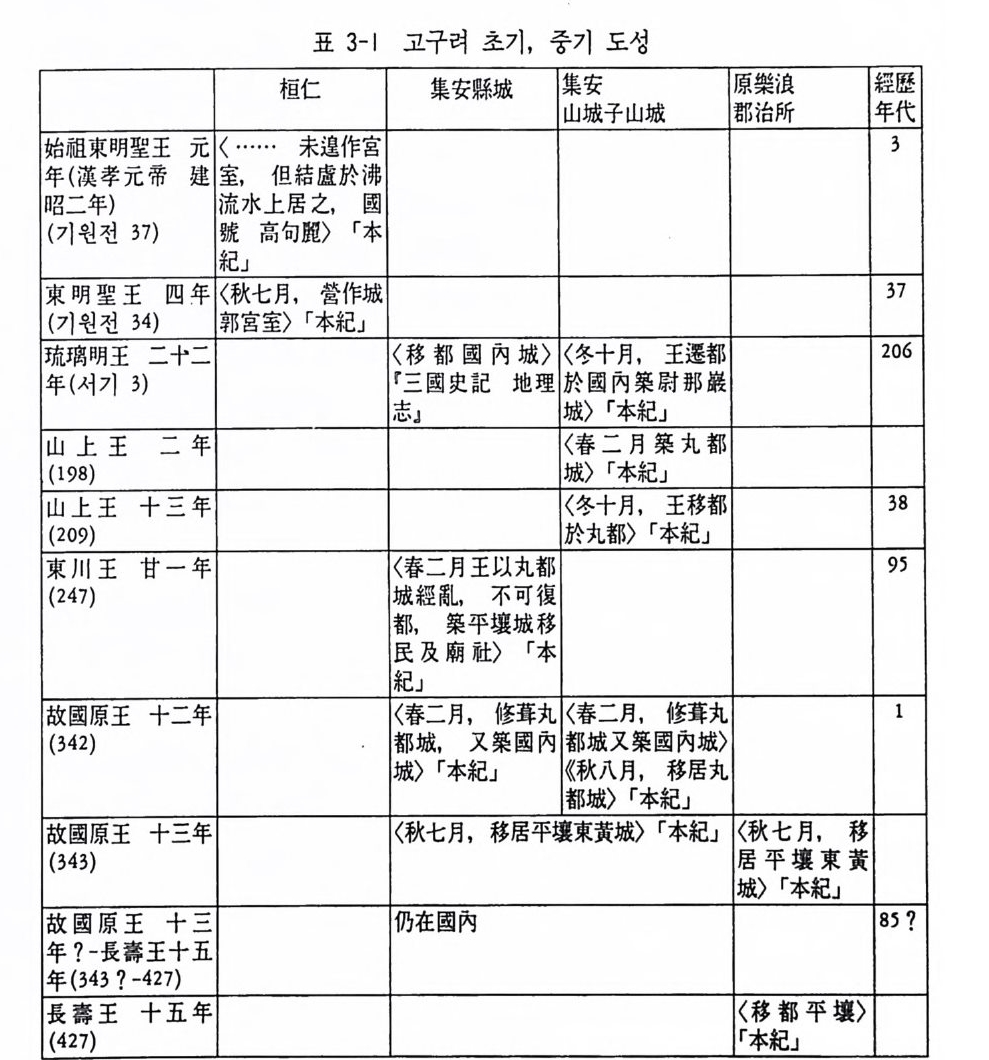

차례 시작말 제 1 장 고고학사 -- 1 제 2 장 위치 및 영역 -- 29 1 25-220년(後漢) 고구려족 및 5부의 분포 지역 35 2 後漢 시기 고구려 왕국과 도성 39 3 後漢 시기 고구려 왕국과 國內 지구 40 4 後漢 시기 고구려 왕국의 도성 -- 위나암성 43 5 고구려 왕국이 국내 지구 의에 통치하던 주요 지구 45 6 220-264(三國) 부여 고구려 등의 거주구 48 7 고구려의 疆域과 王城 49 8 고구려 新都 -- 平壤城 52 9 265-420(晉代) 부여 및 고구려족의 분포 54 10 고구려 도성 56 11 581-617년(隋代) 고구려의 행정단위 71 12 618-906년(唐代) 고구려족의 분포 73 13 각 史睿에 보이는 唐代 동북의 고구려 성 8414 성지 90

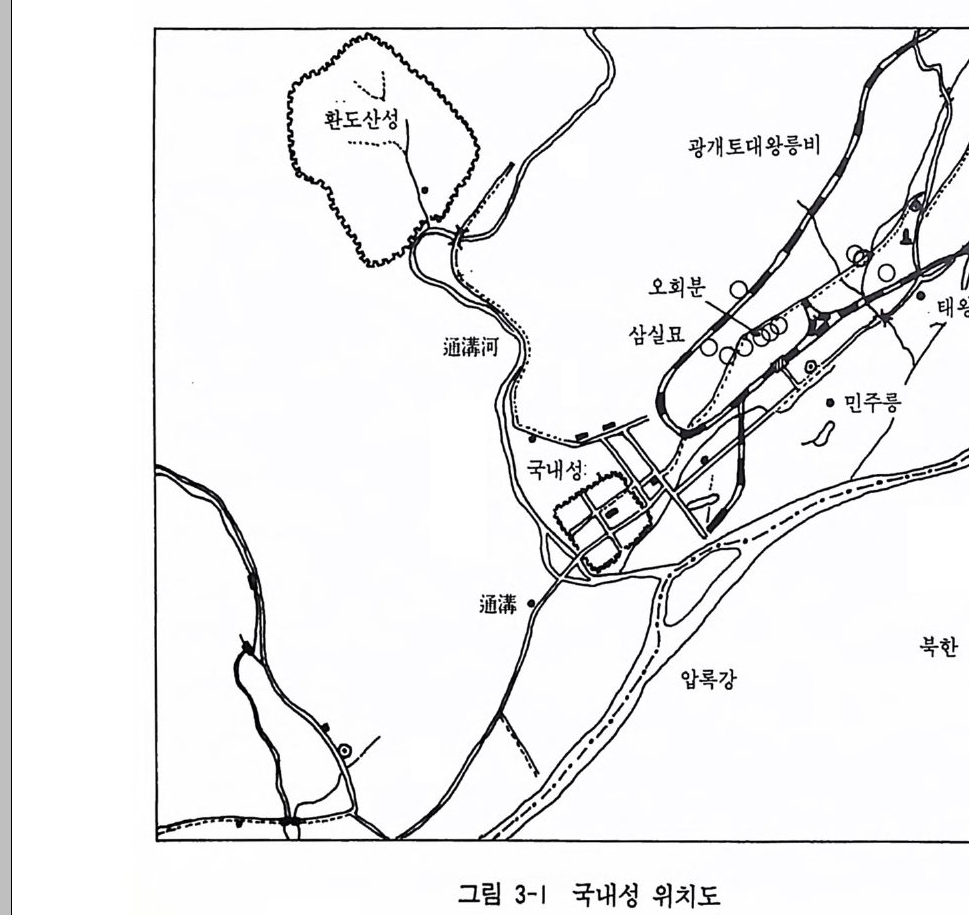

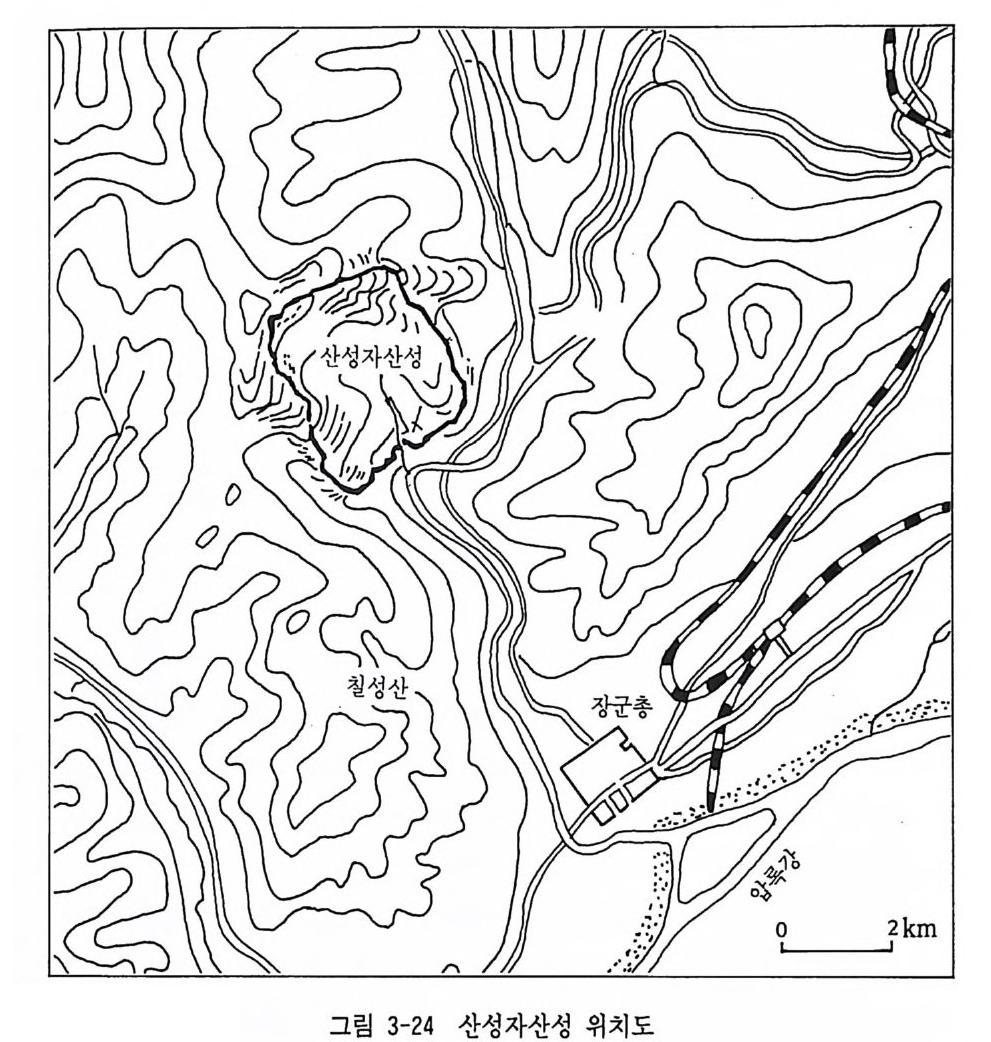

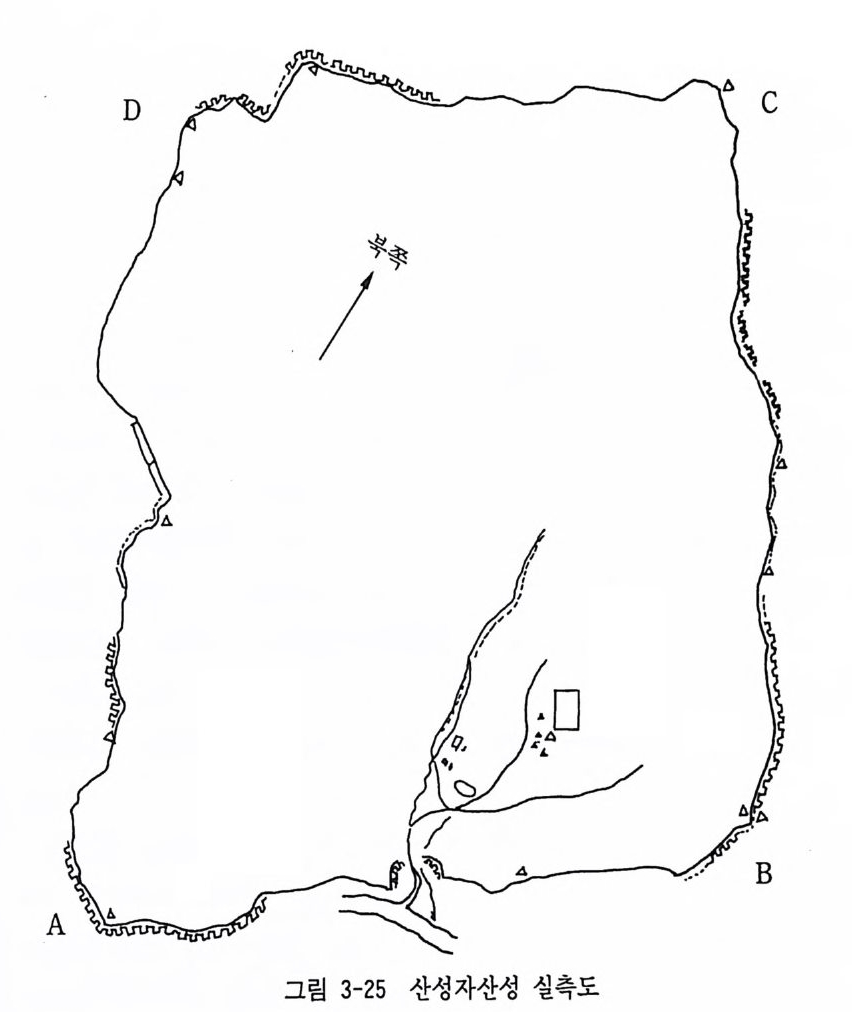

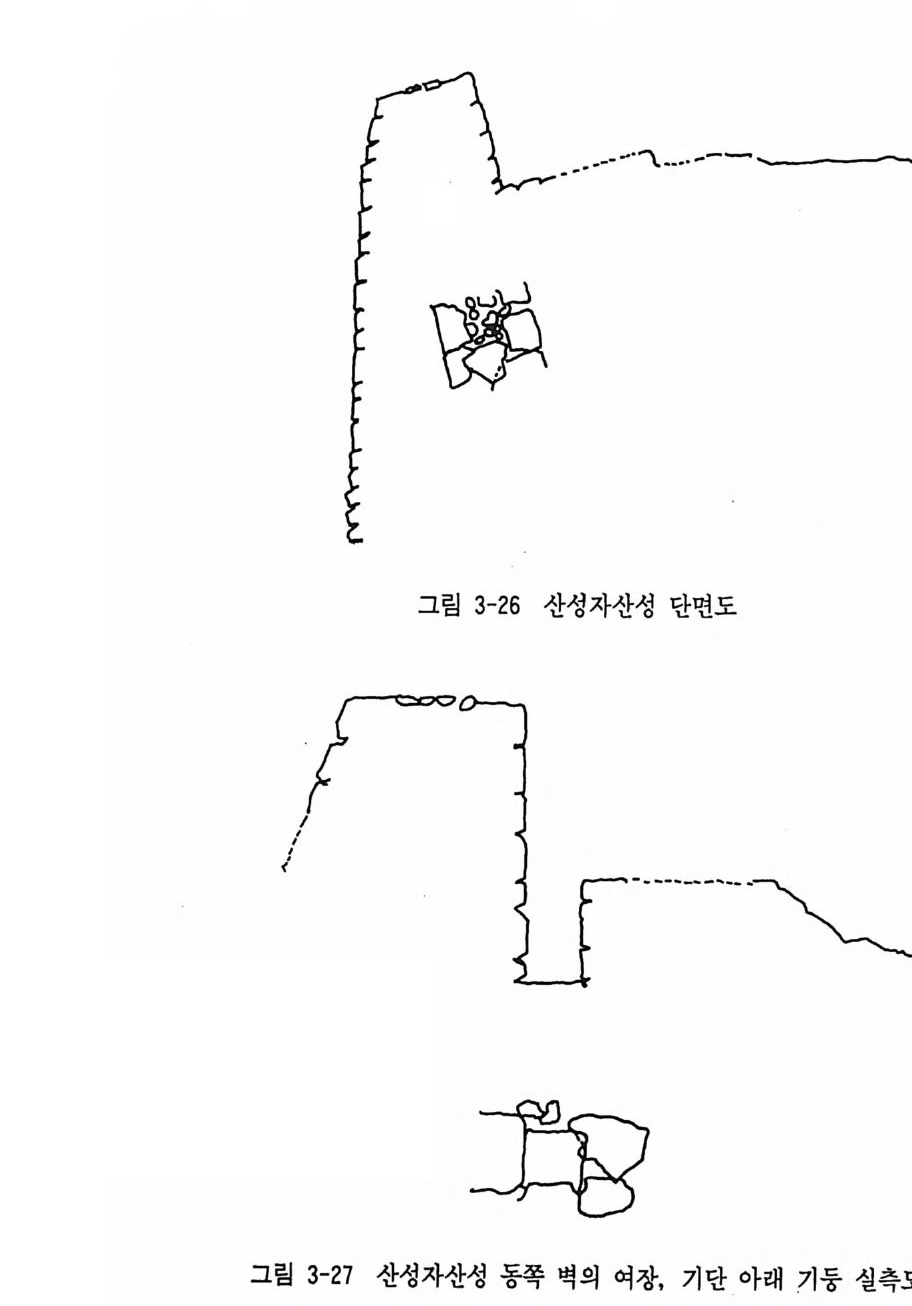

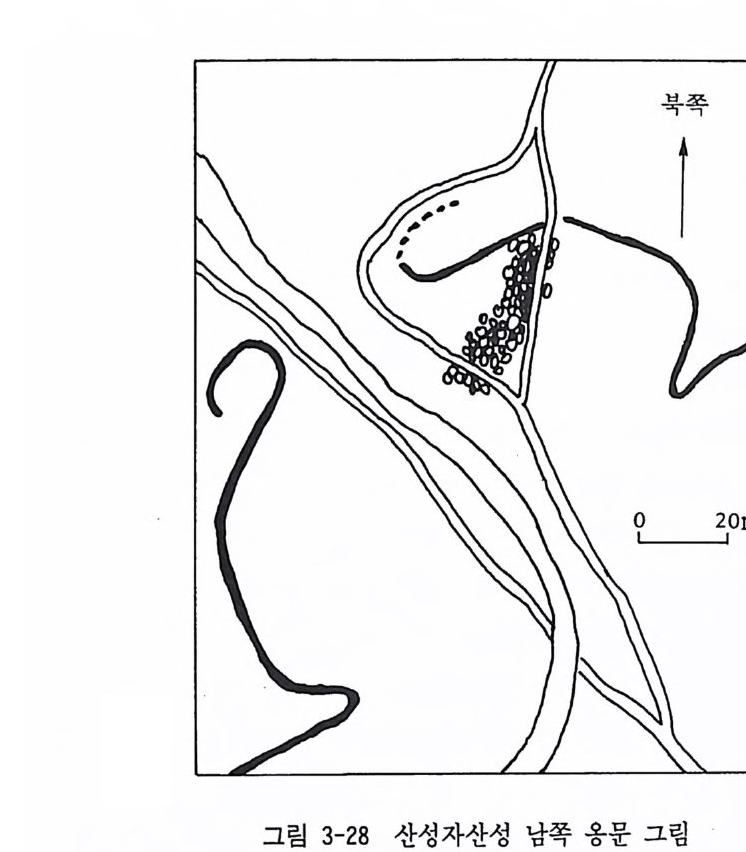

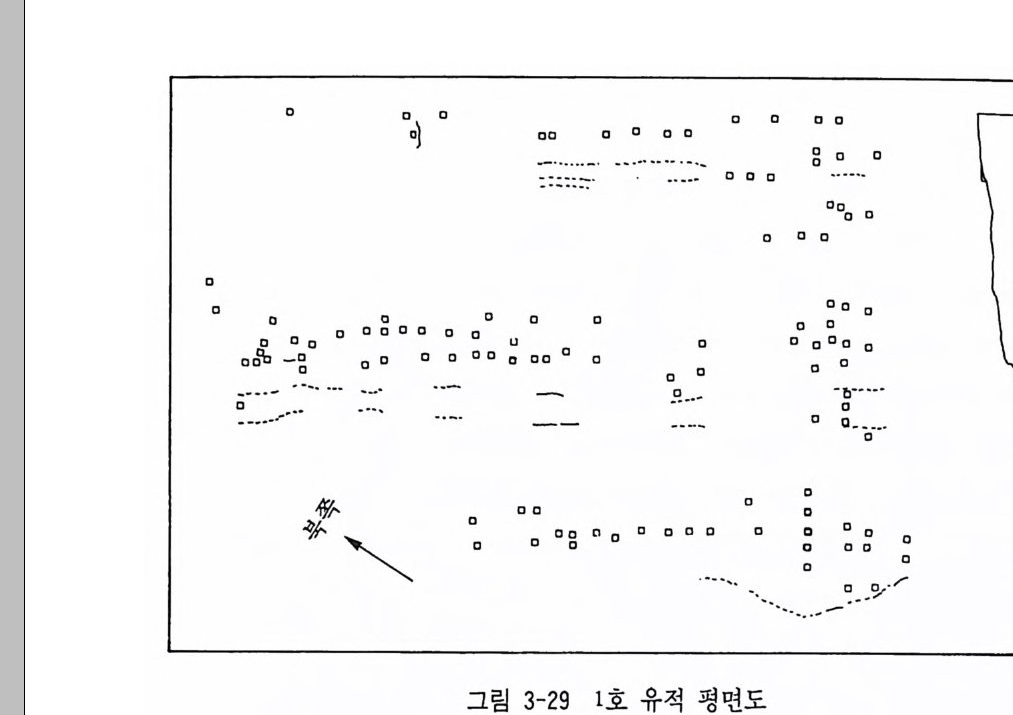

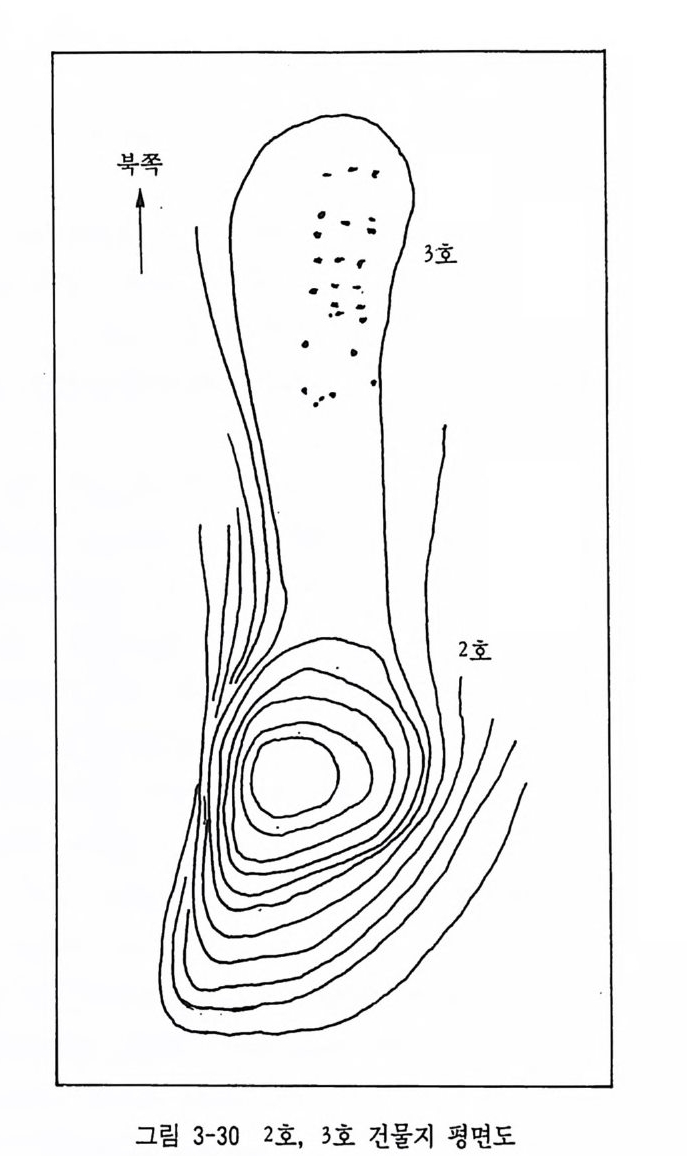

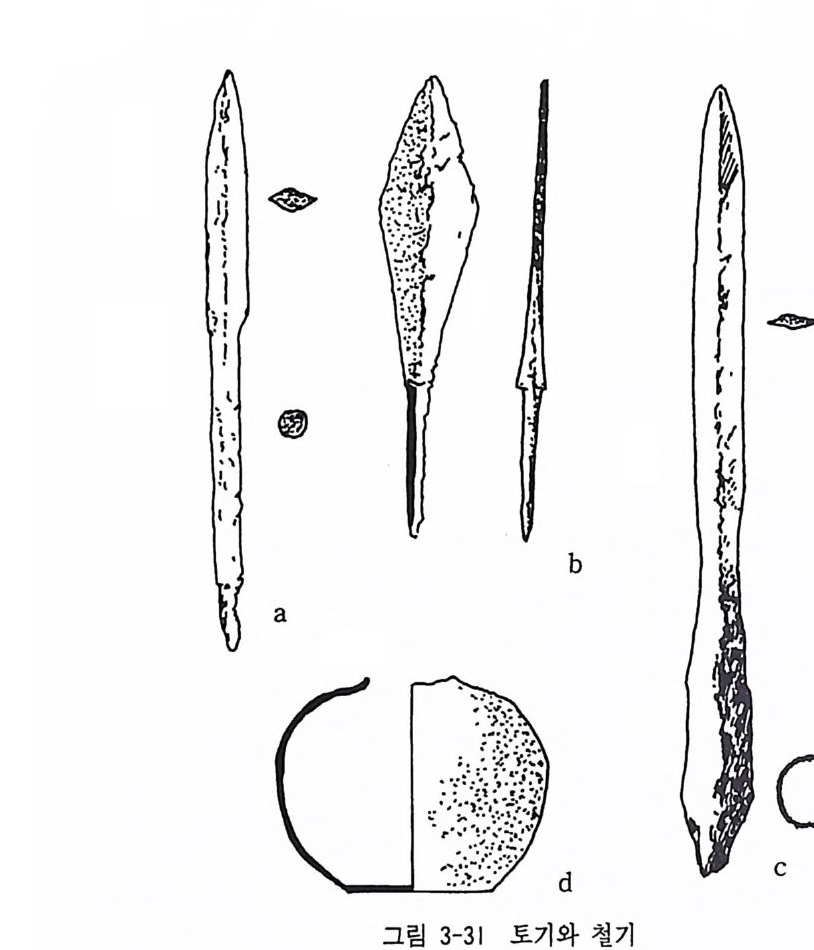

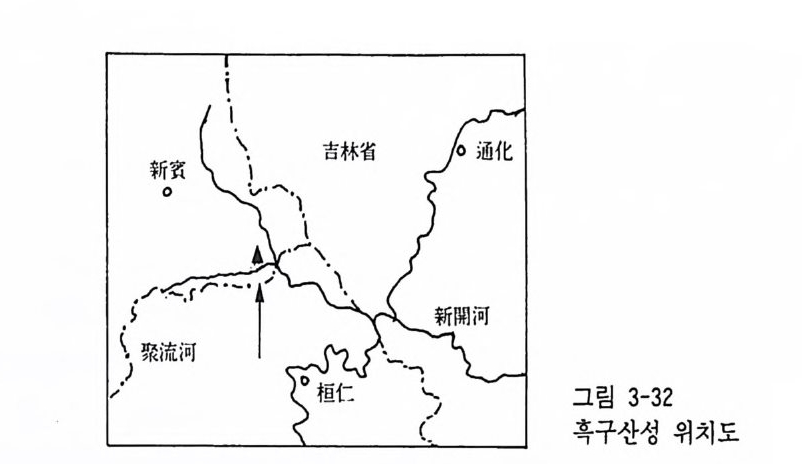

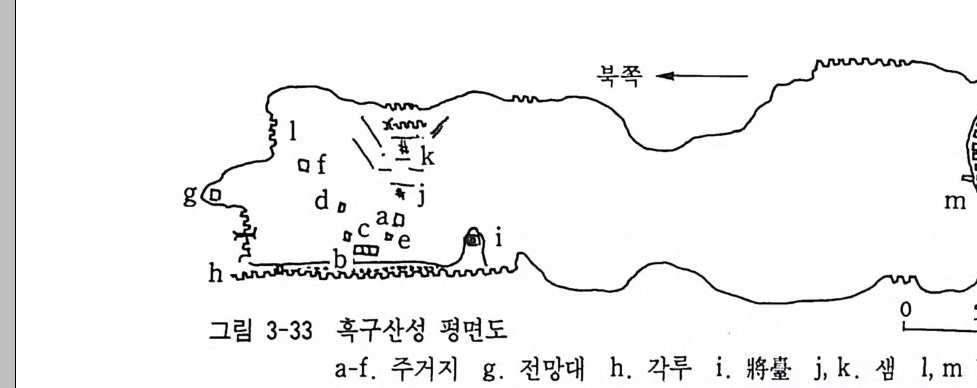

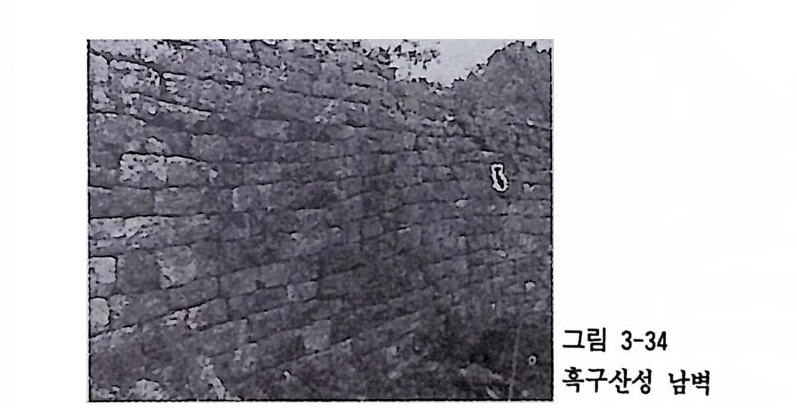

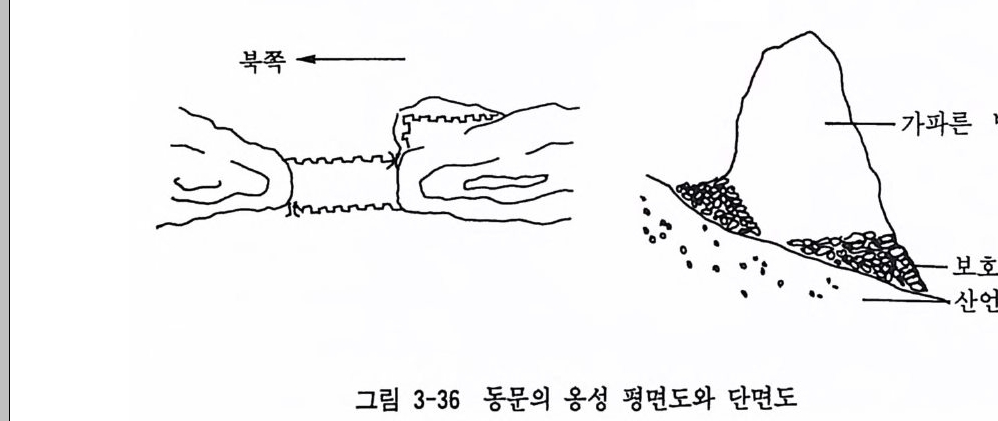

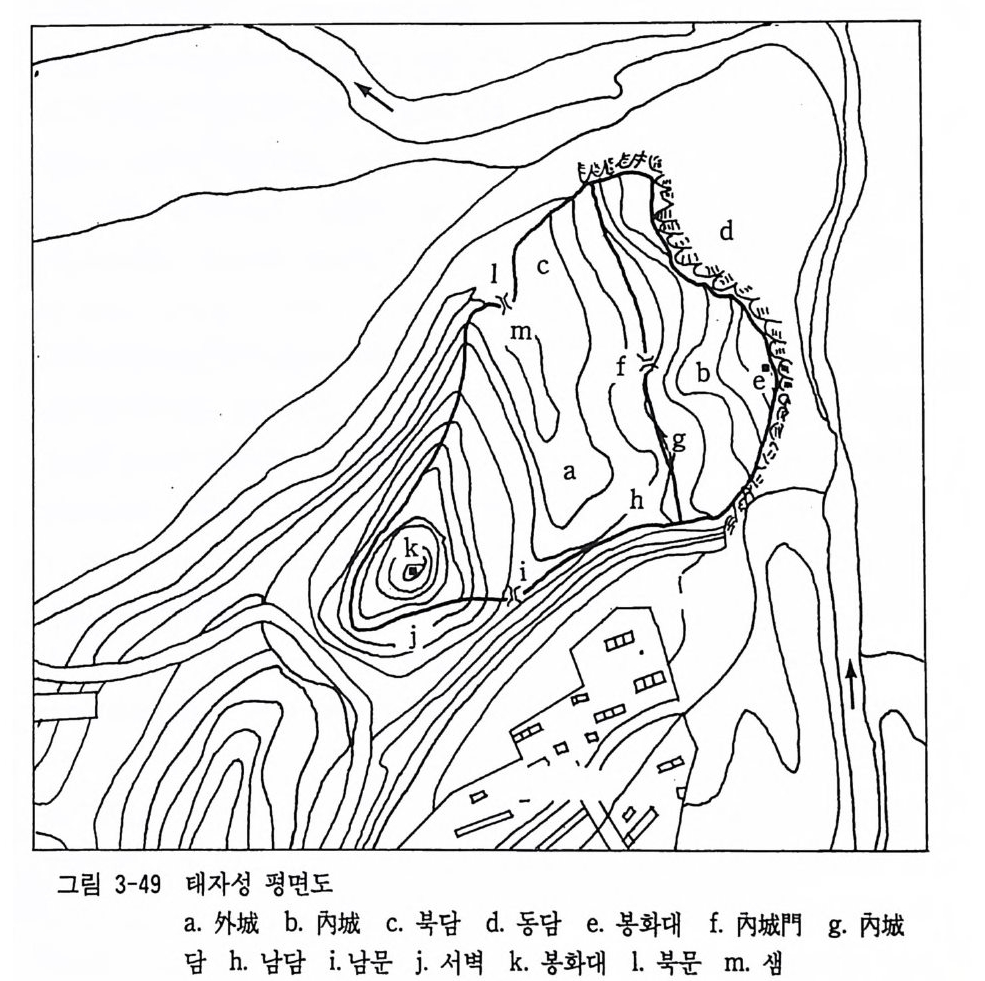

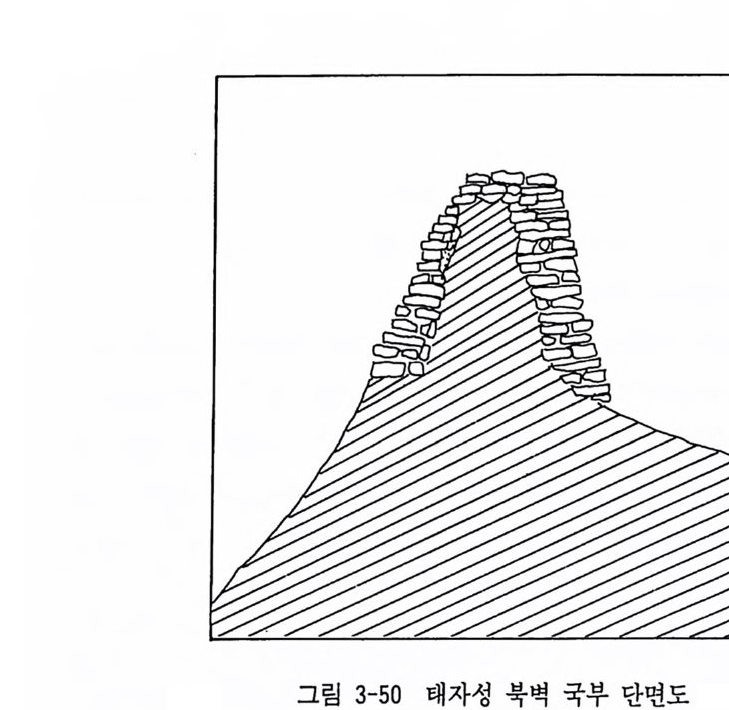

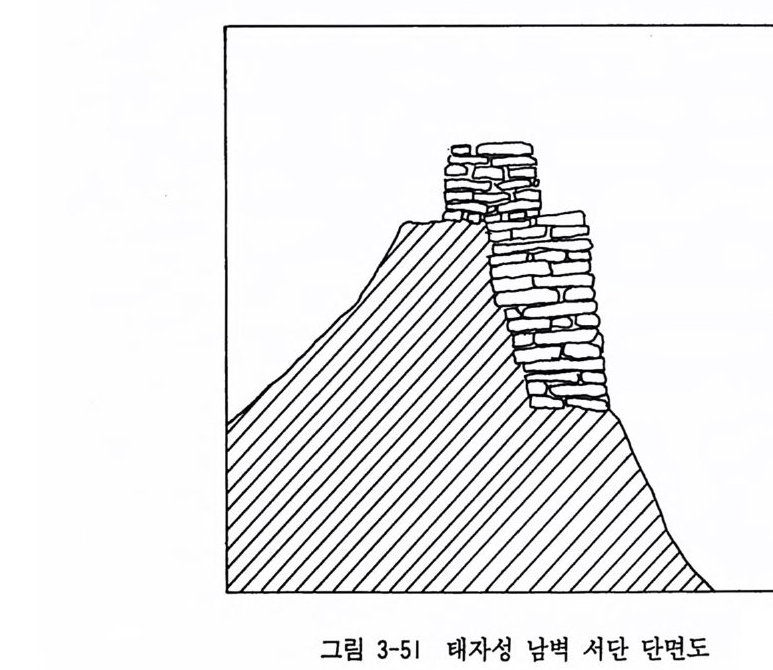

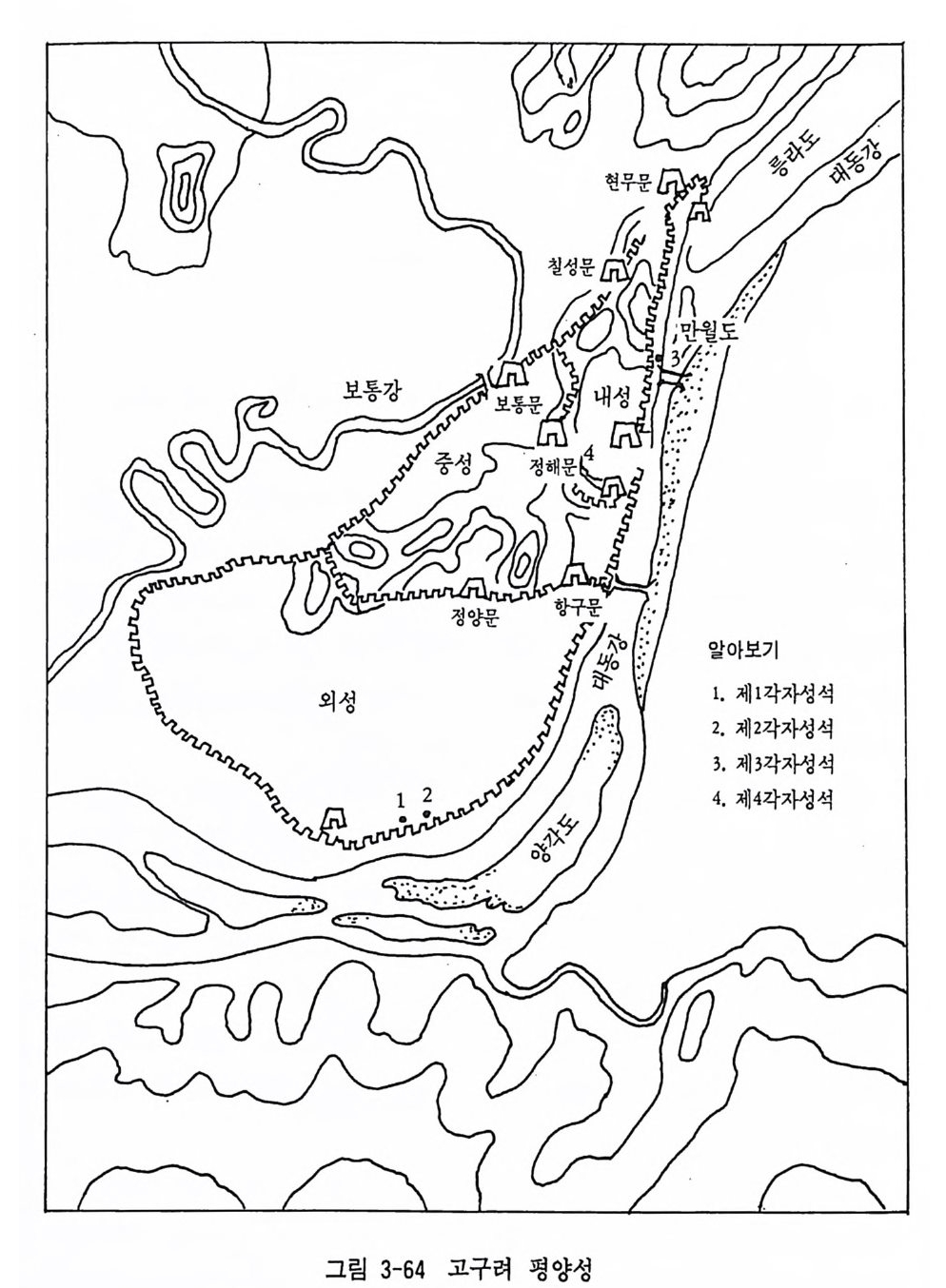

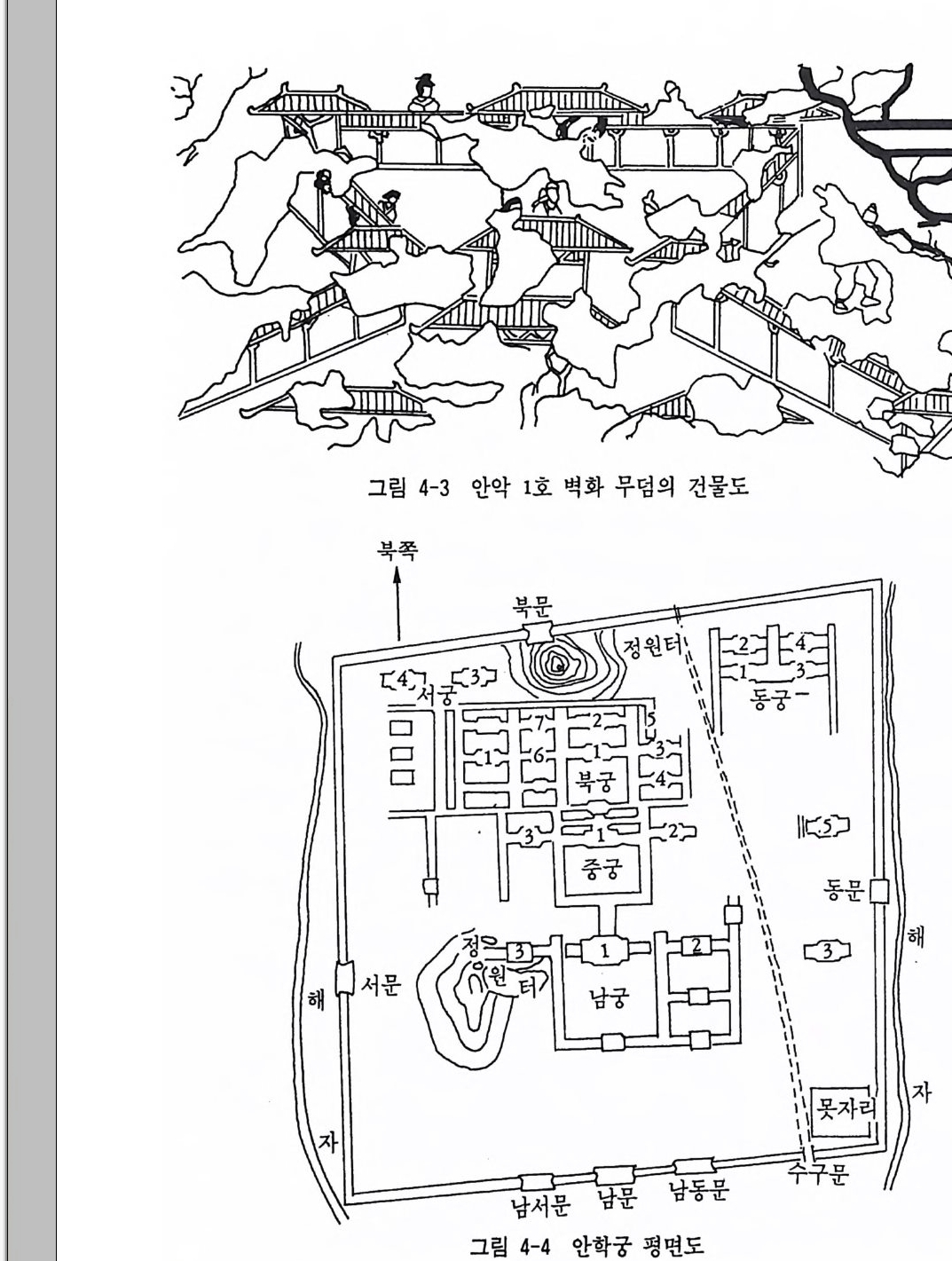

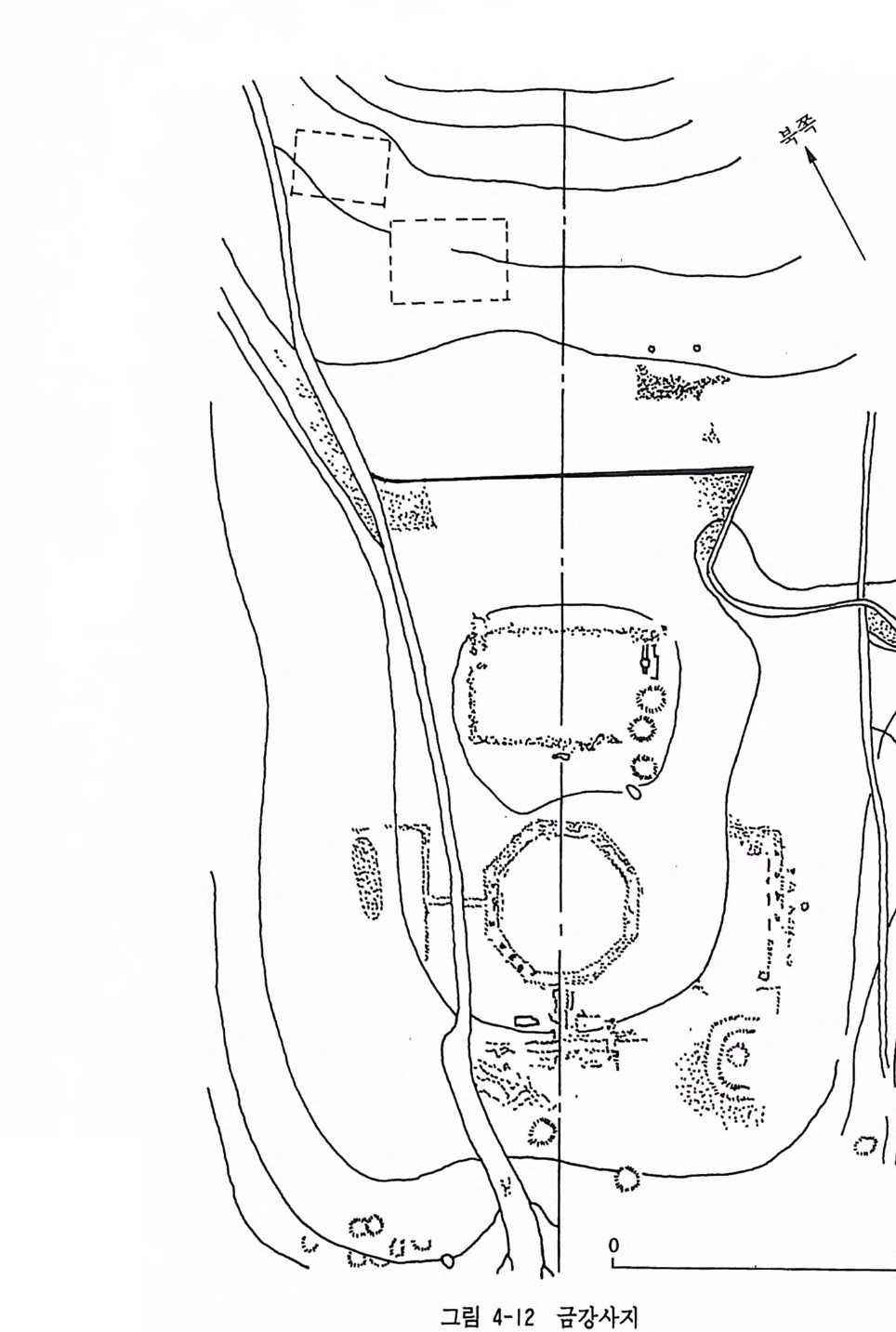

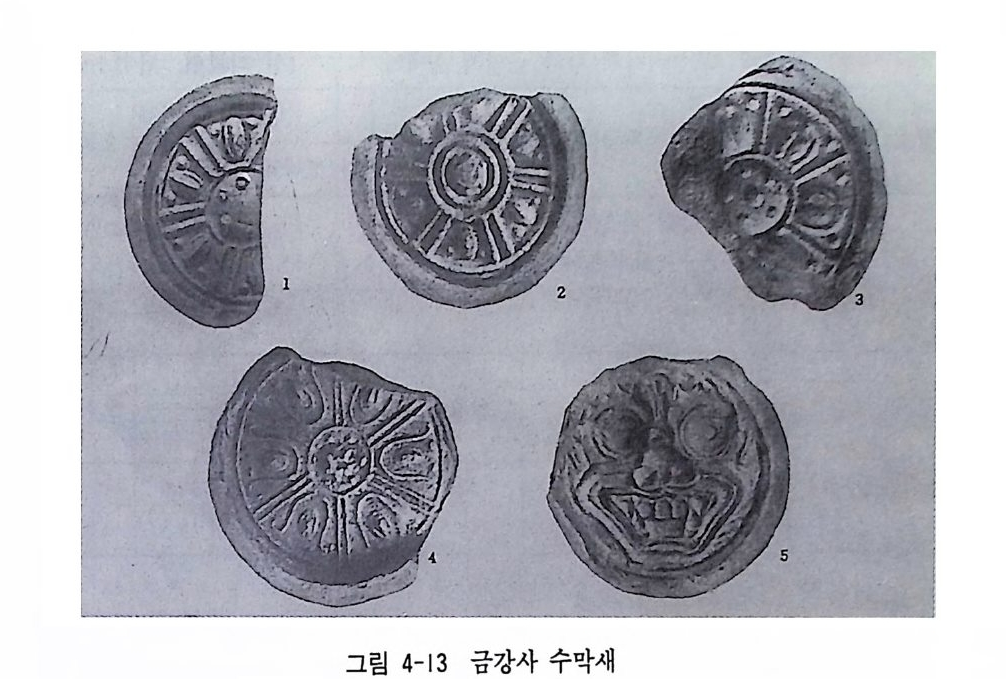

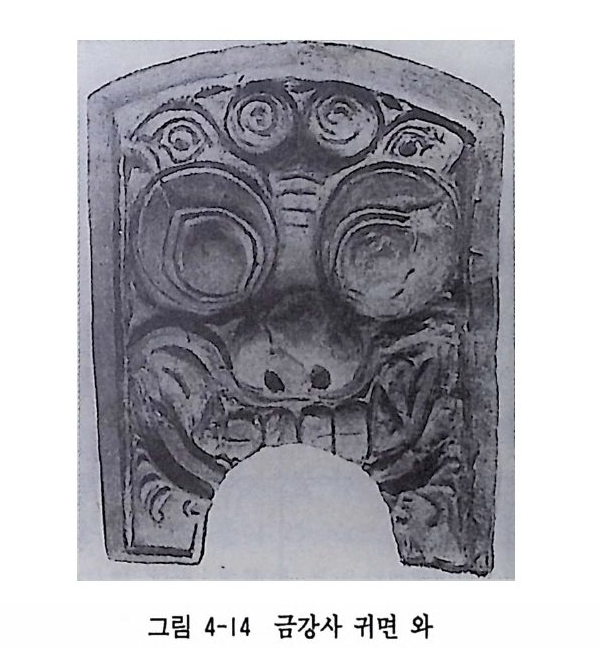

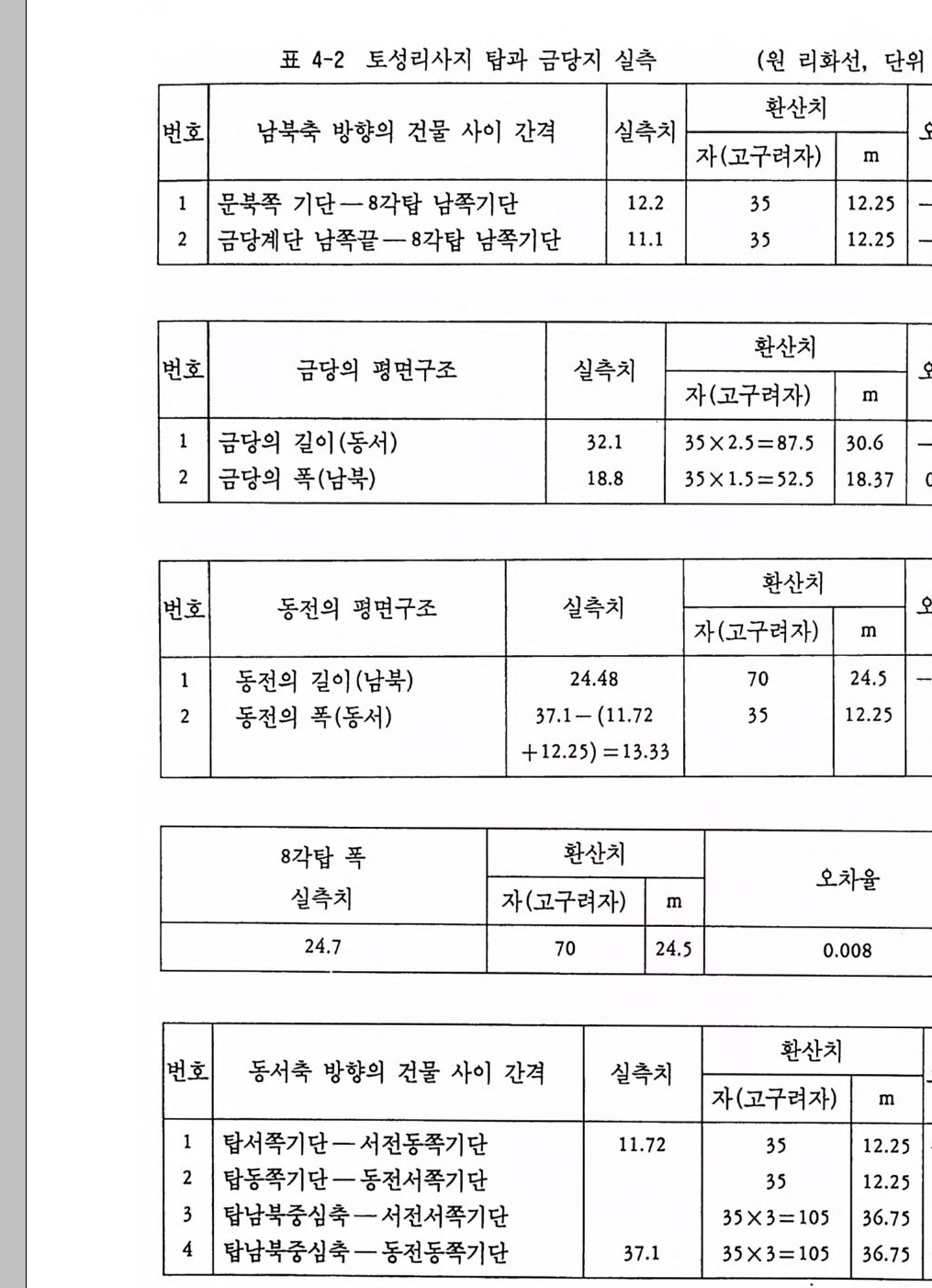

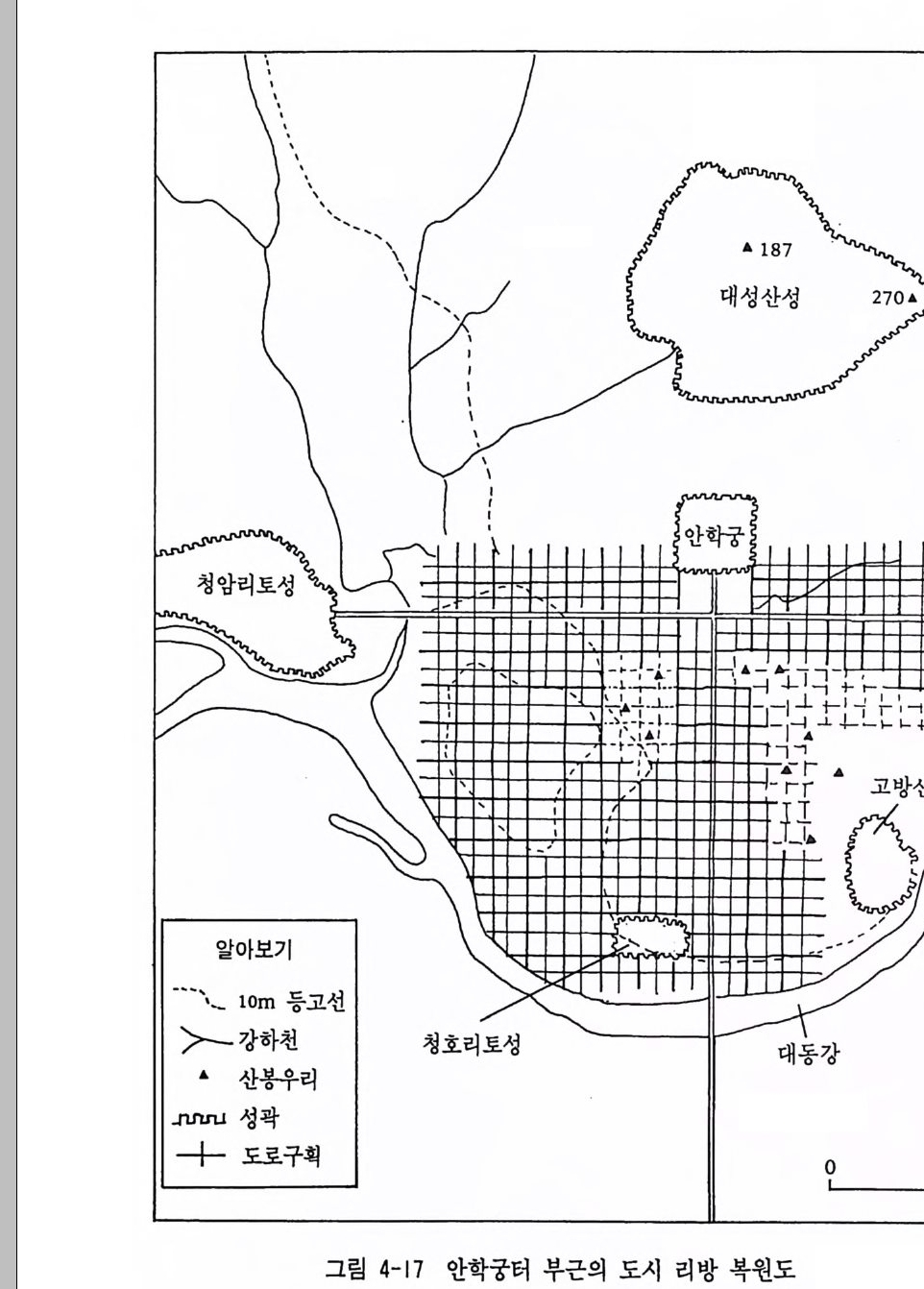

제 3 장 성곽 -- 103 1 초기의 도성 103 2 국내성 119 3 산성자산성 142 4 혹구산성 158 5 나통산성 172 6 태자성 188 7 集安 남도와 북도상의 관애와 성보(차단성) 201 8 북한의 대성산성 208 9 평양성 212 제 4 장 건축물 -- 219 1 금강사지 228 2 集安 동대자제단 239 3 평양성 의성 안의 리방 2464 안학궁터의 리방 247

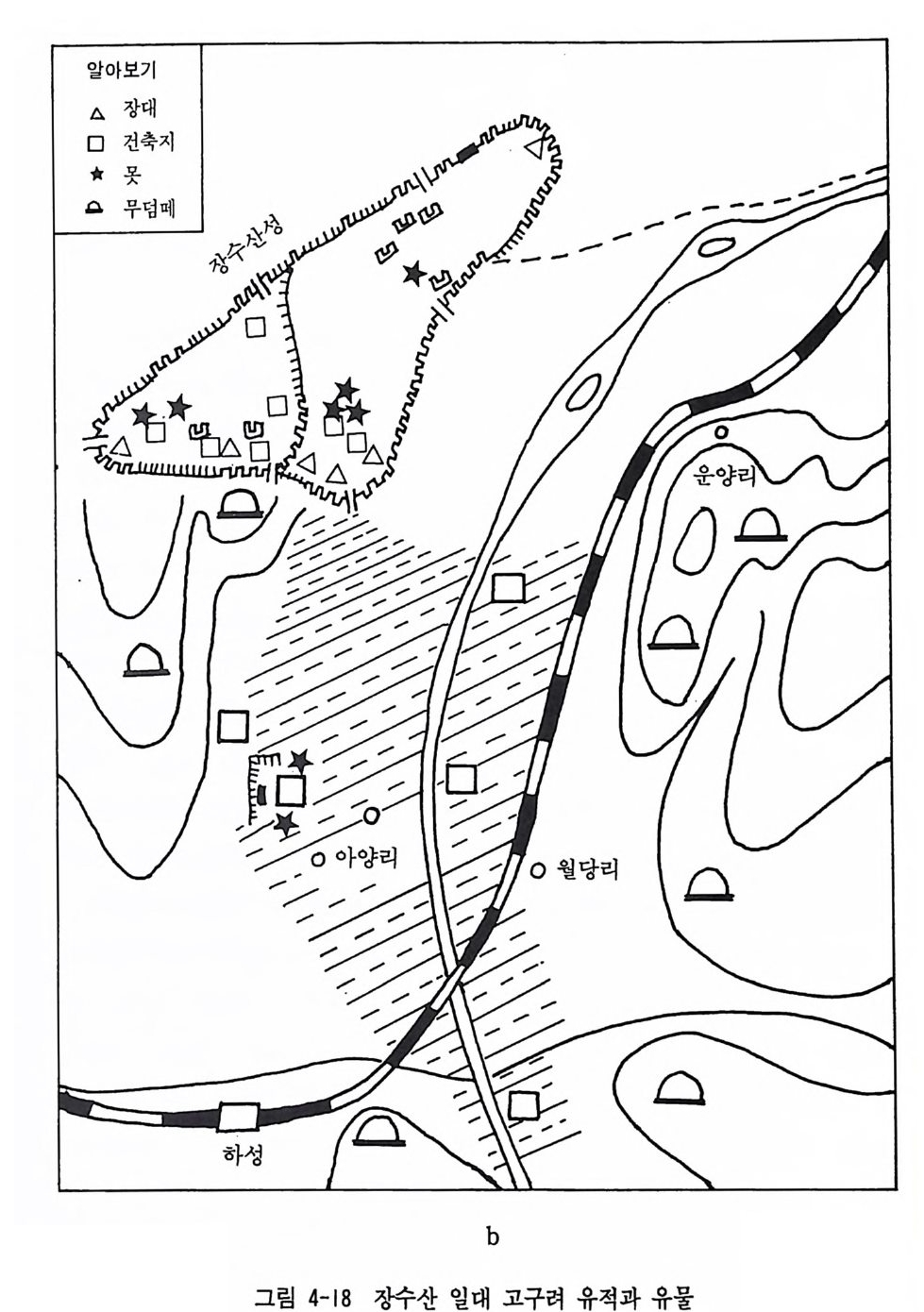

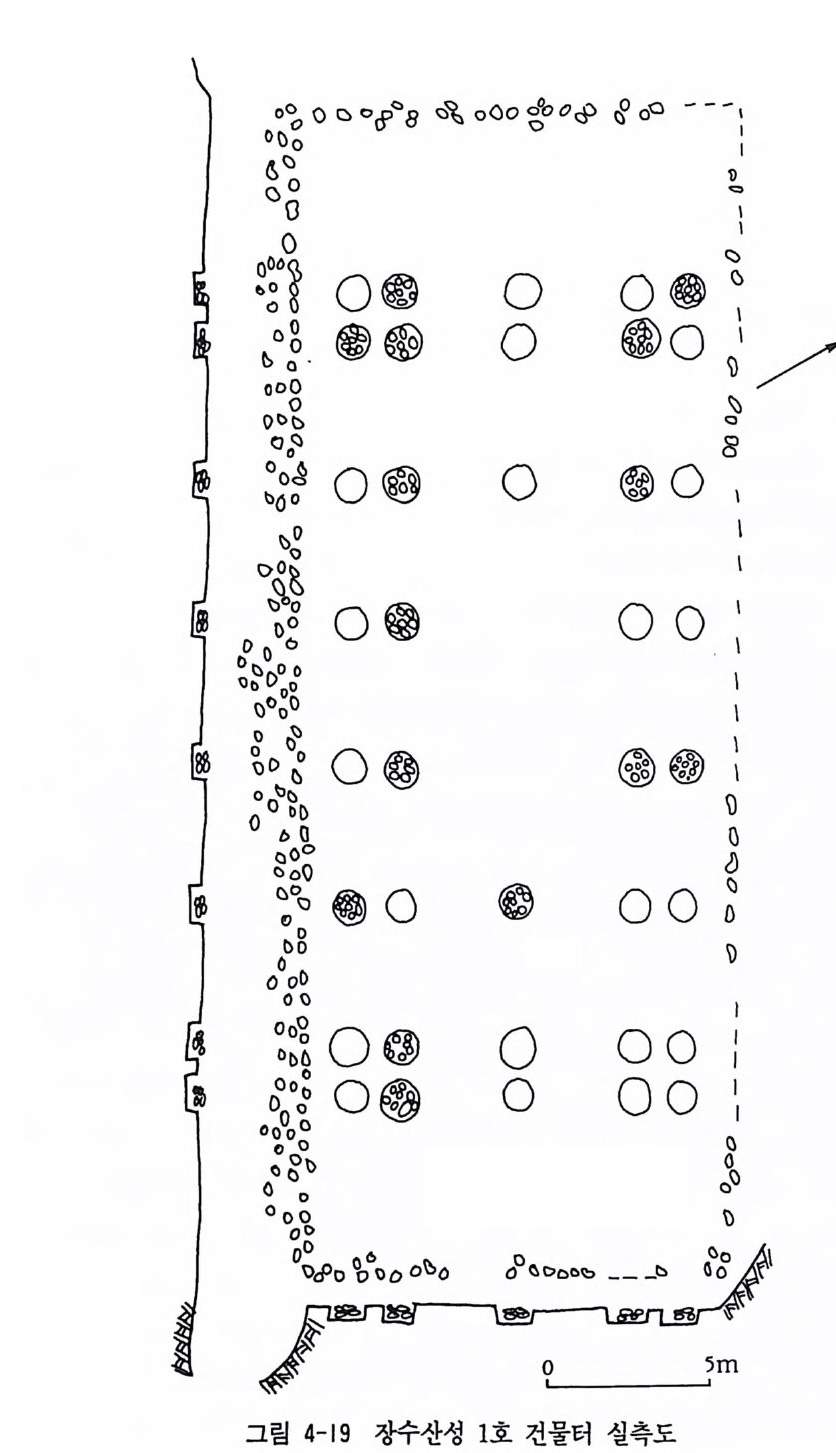

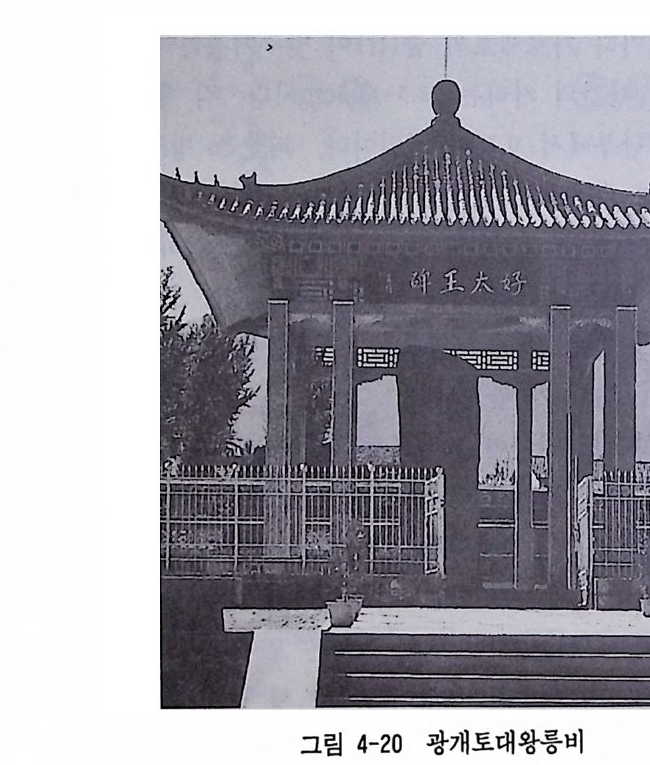

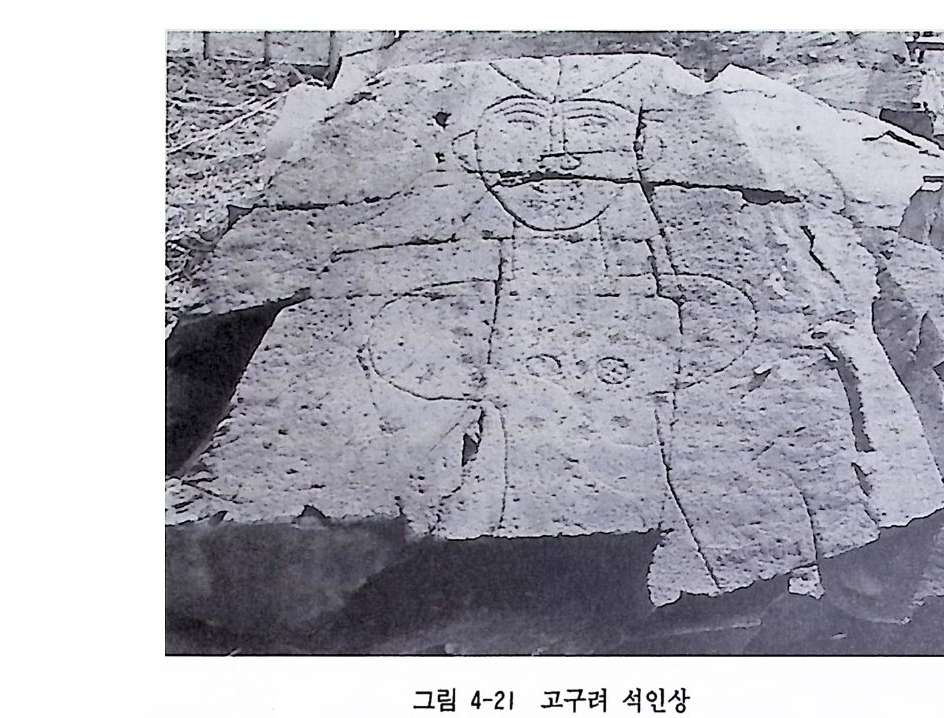

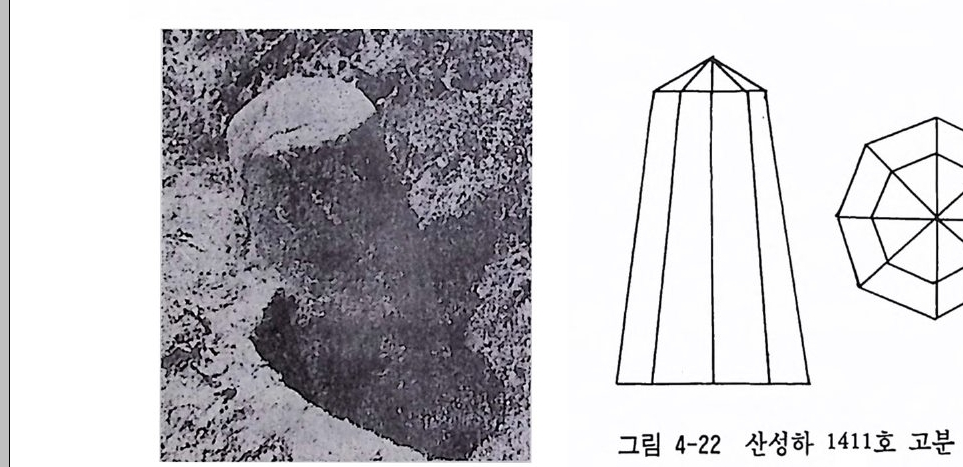

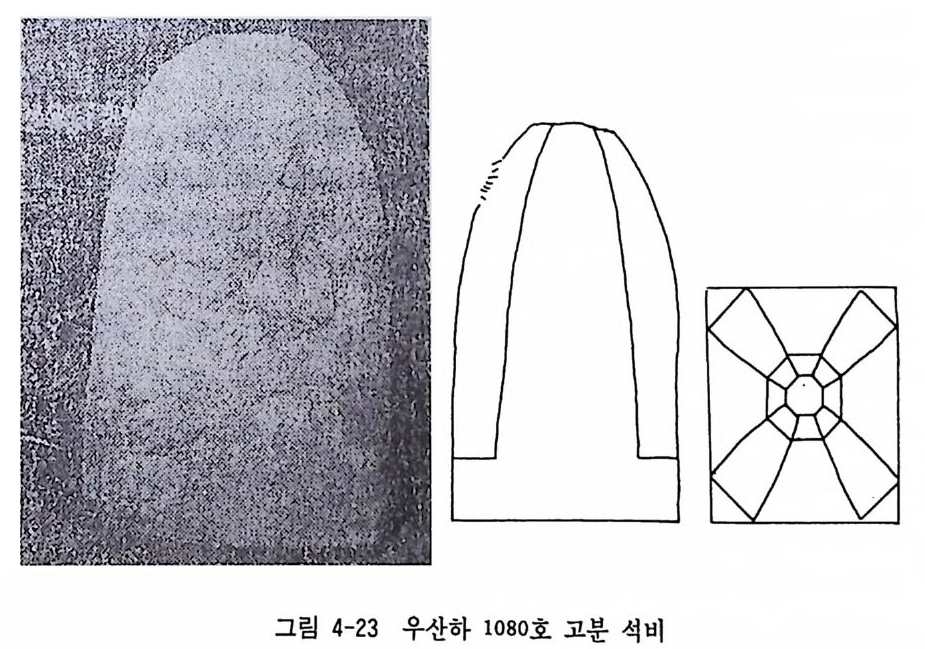

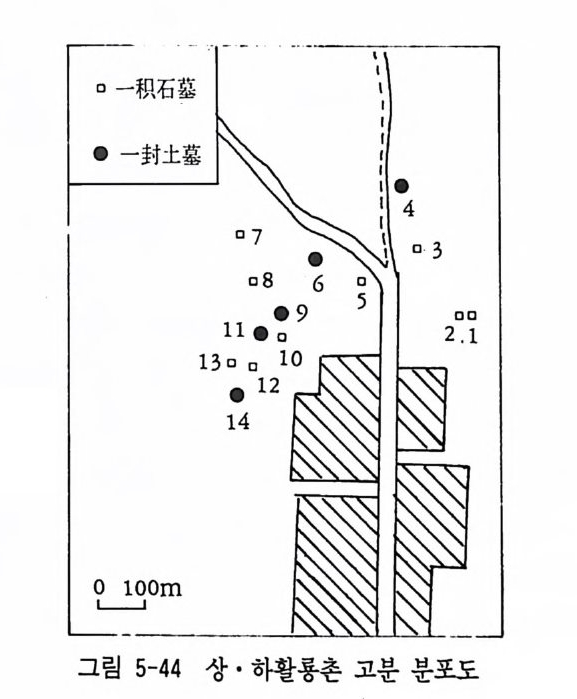

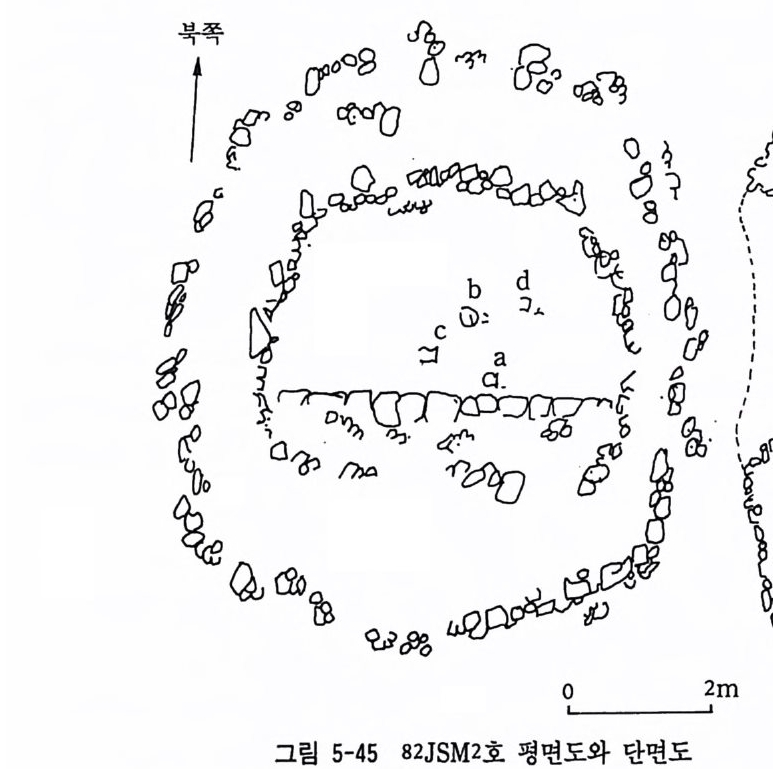

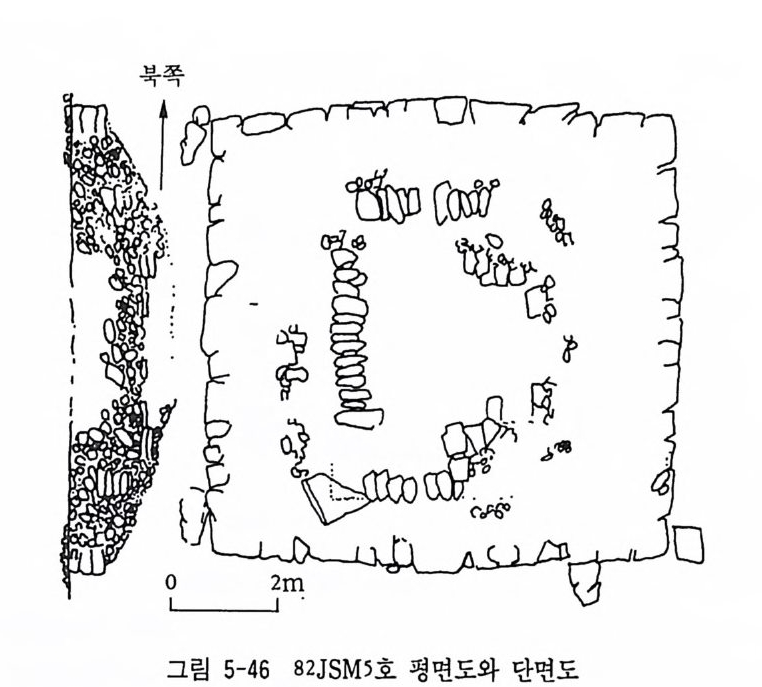

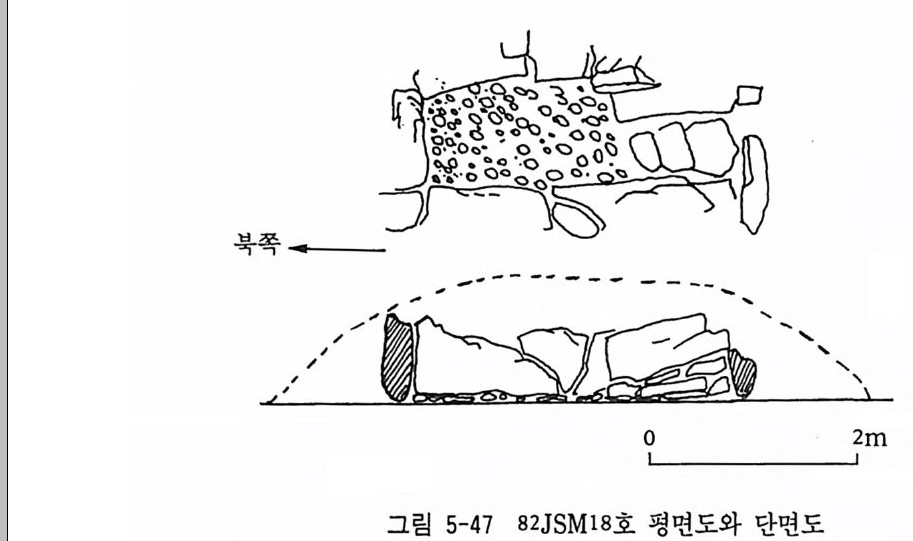

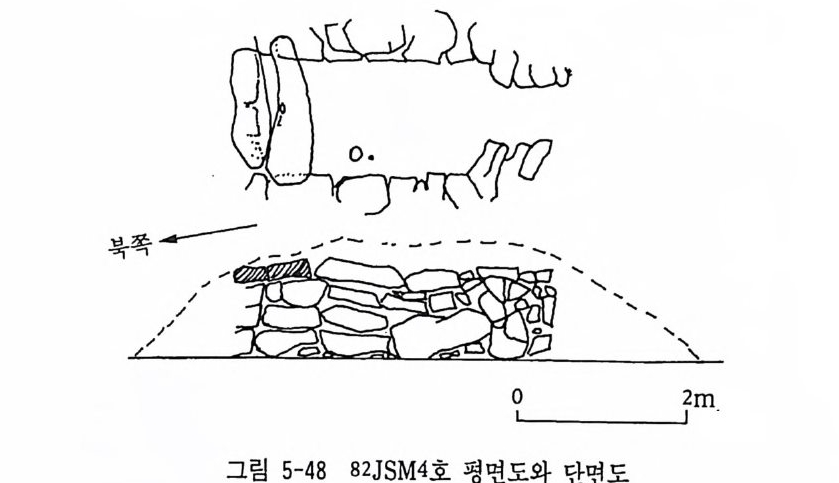

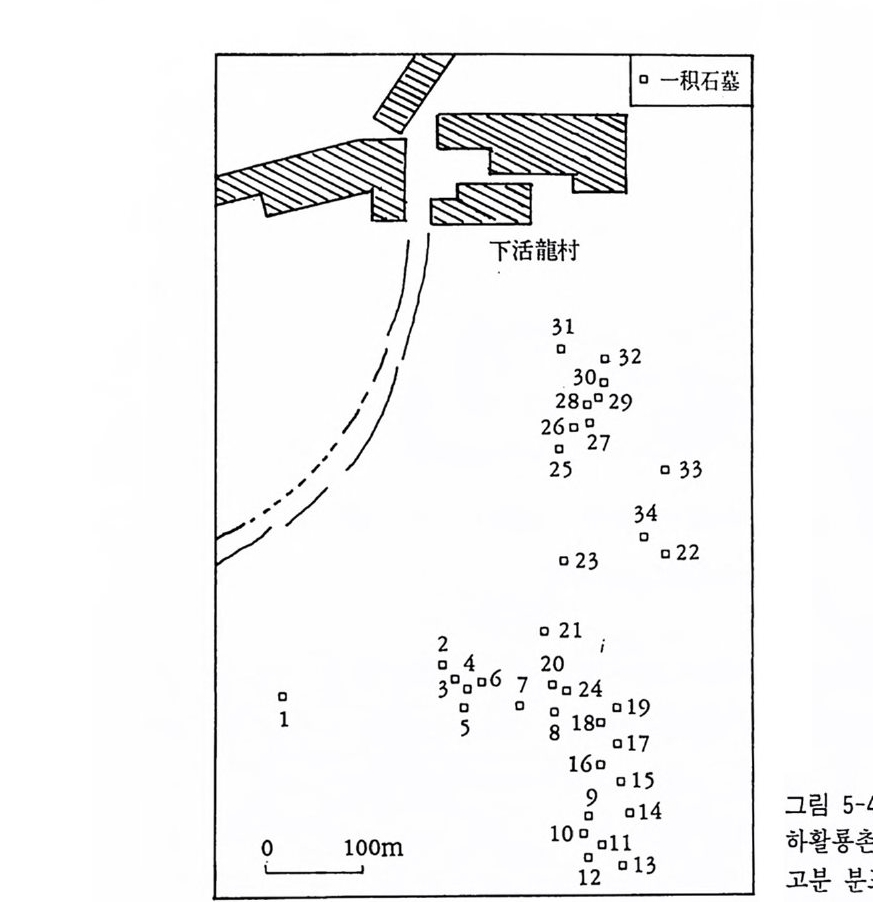

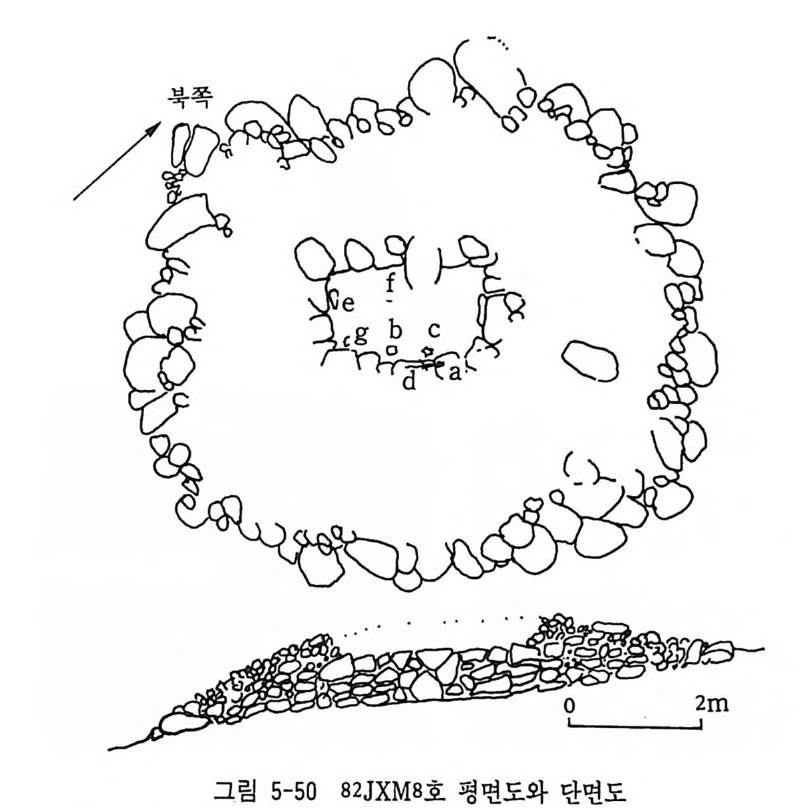

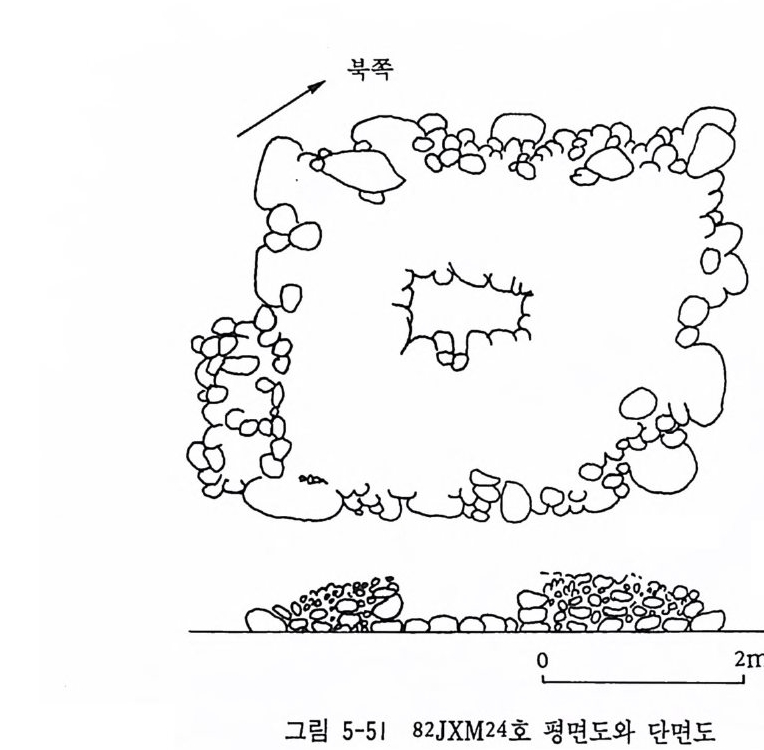

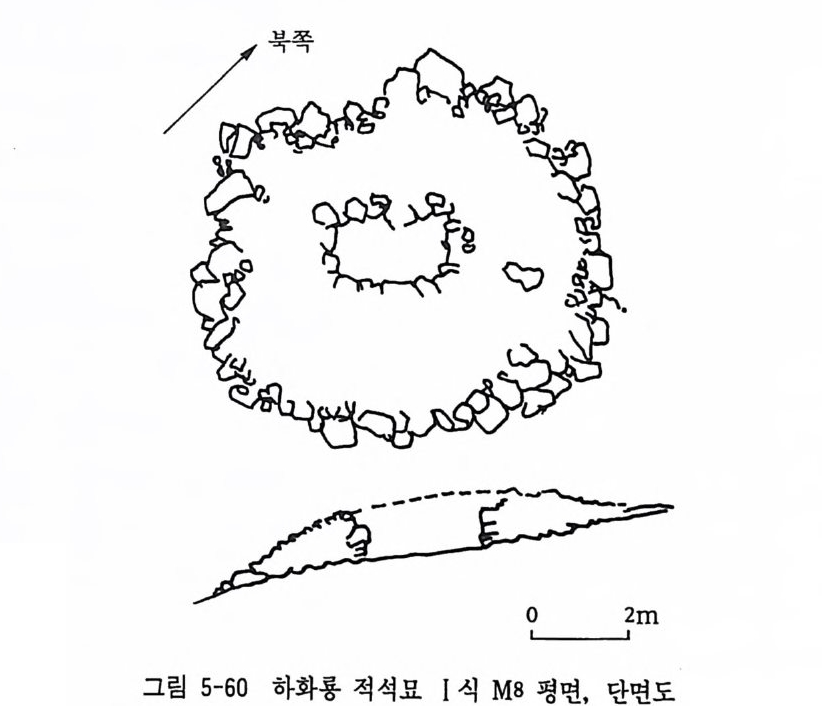

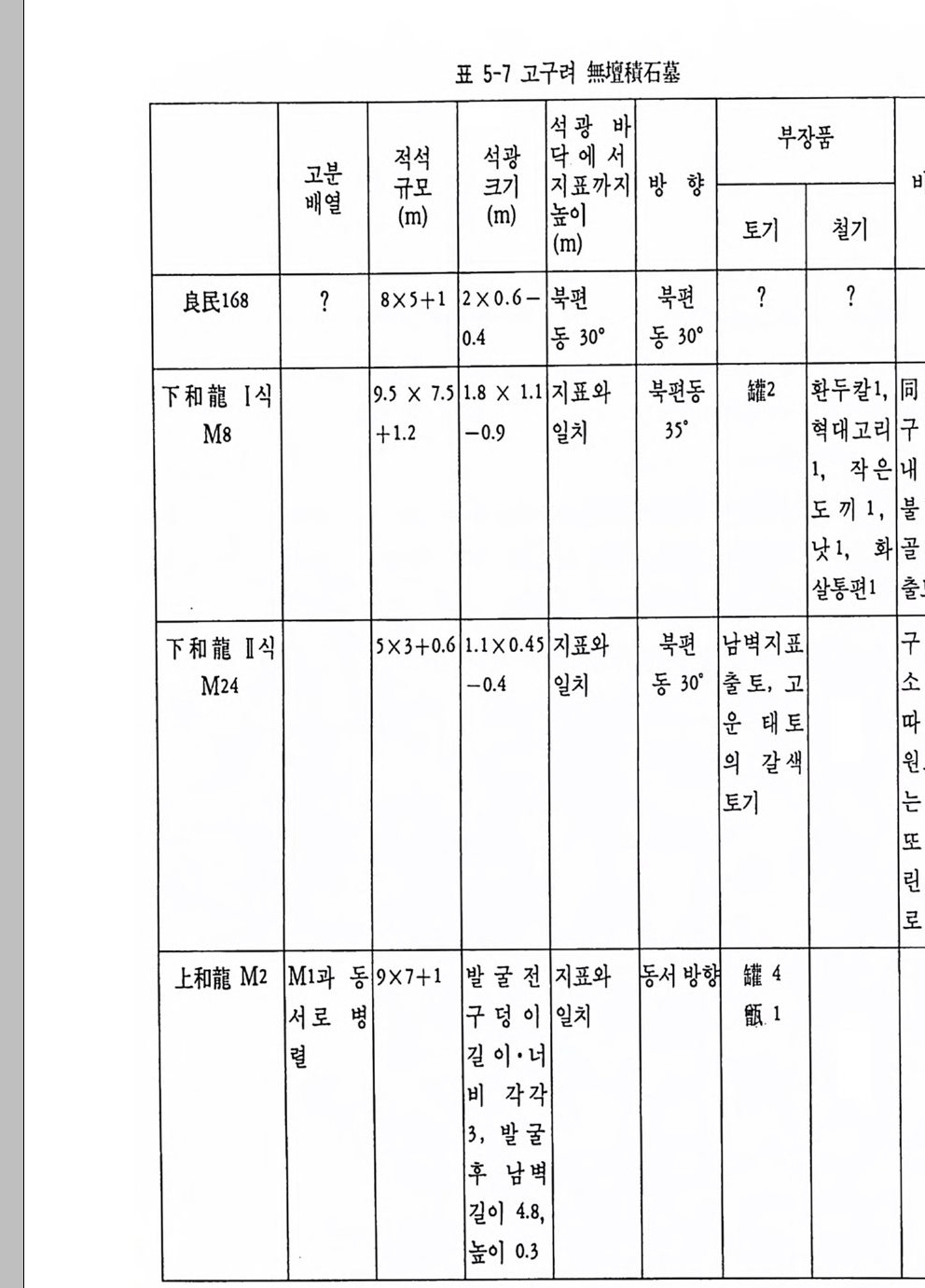

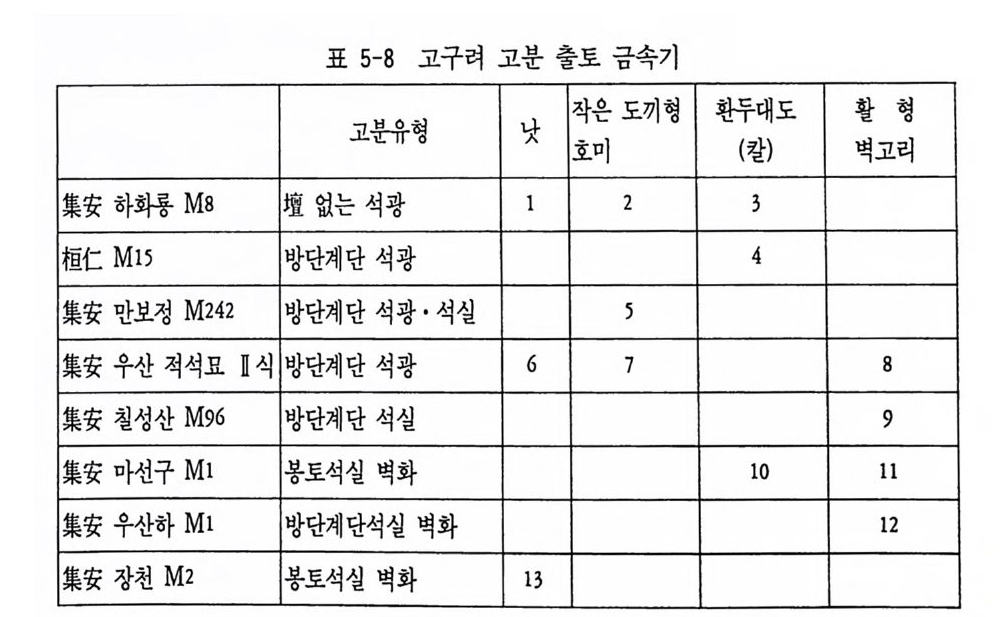

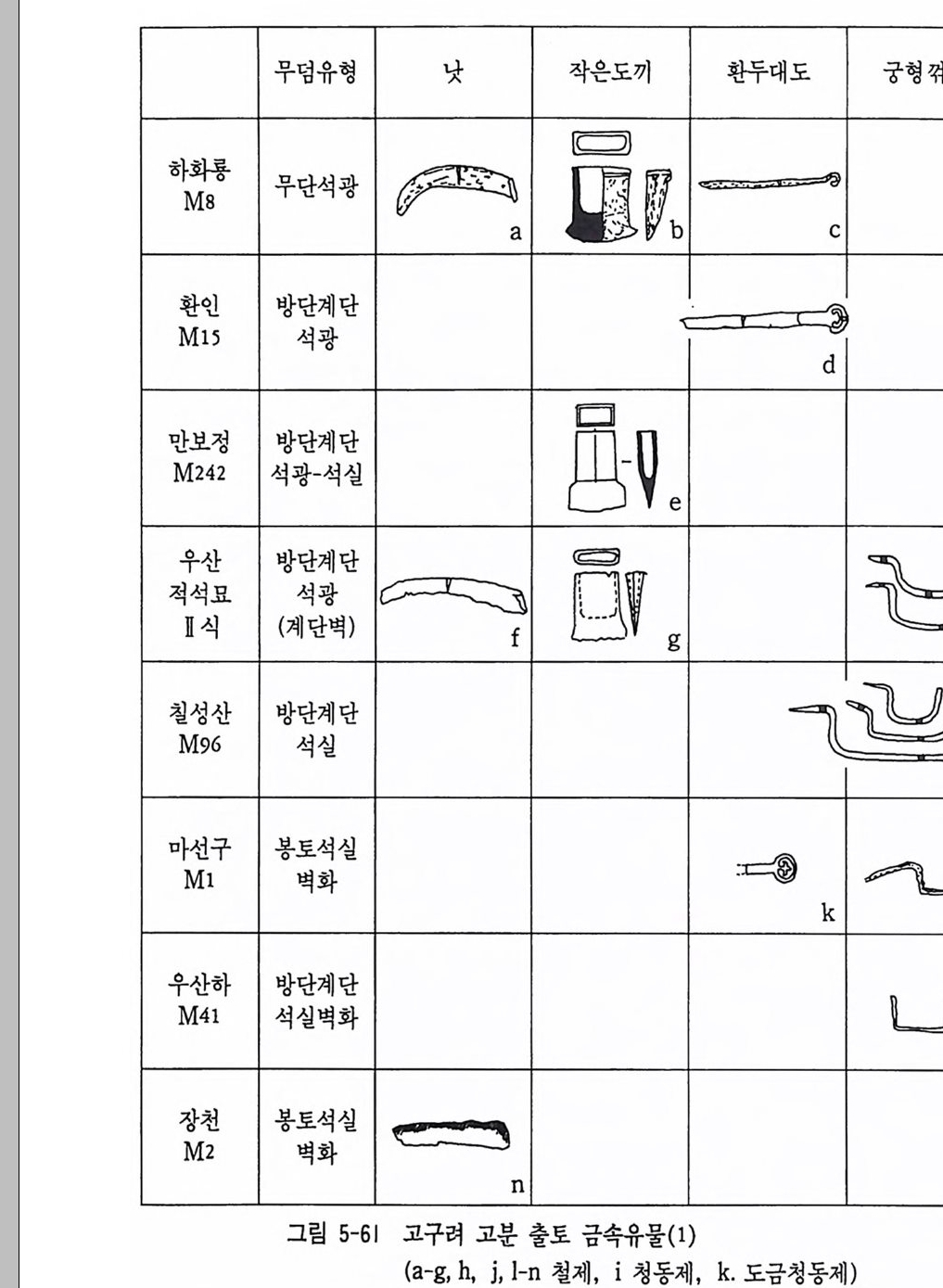

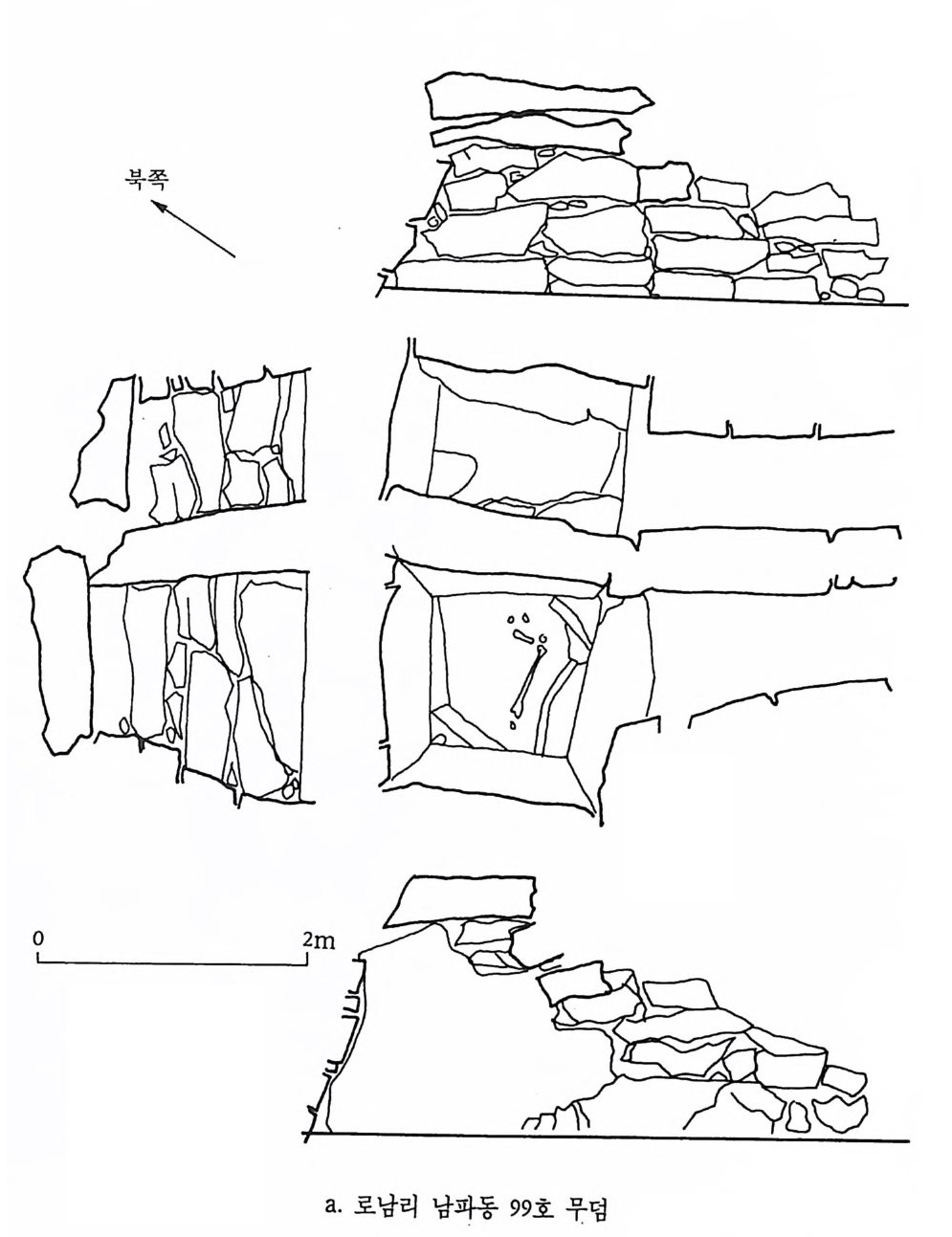

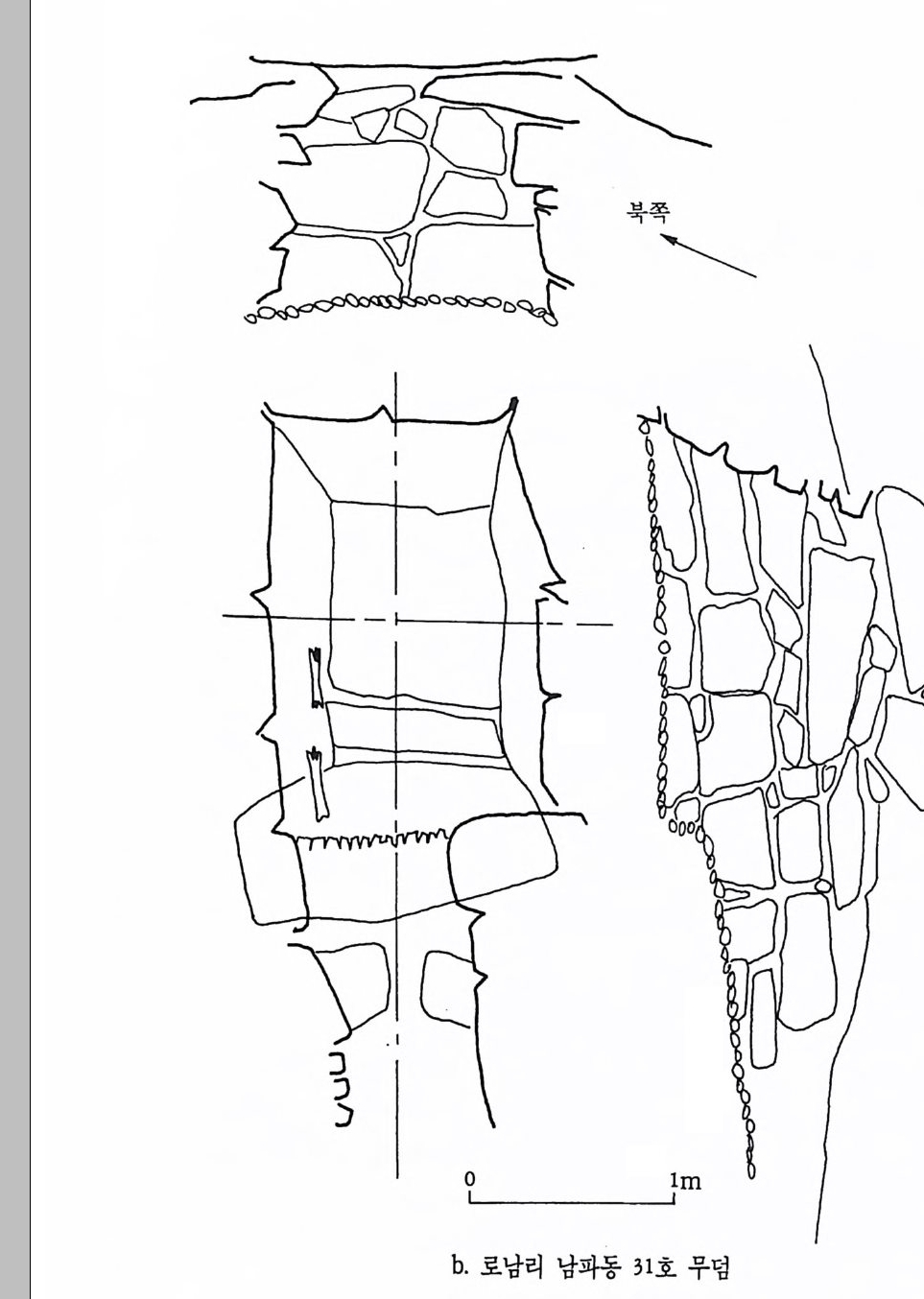

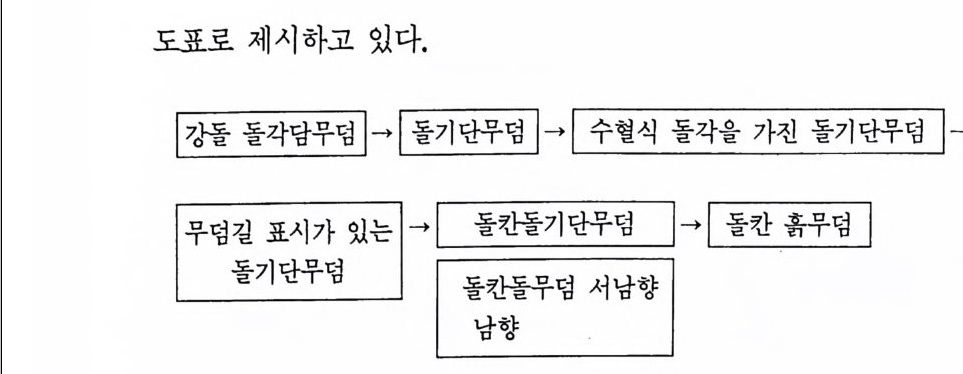

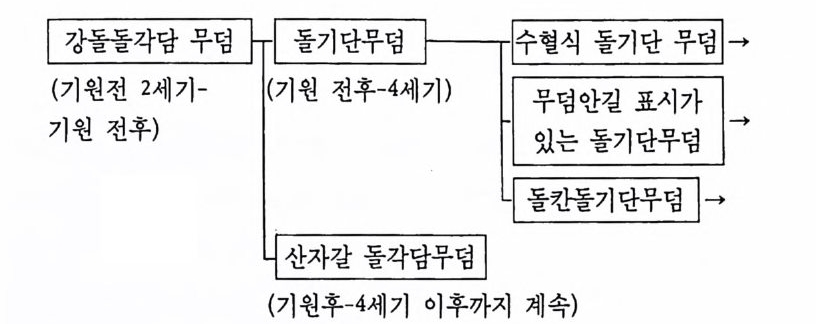

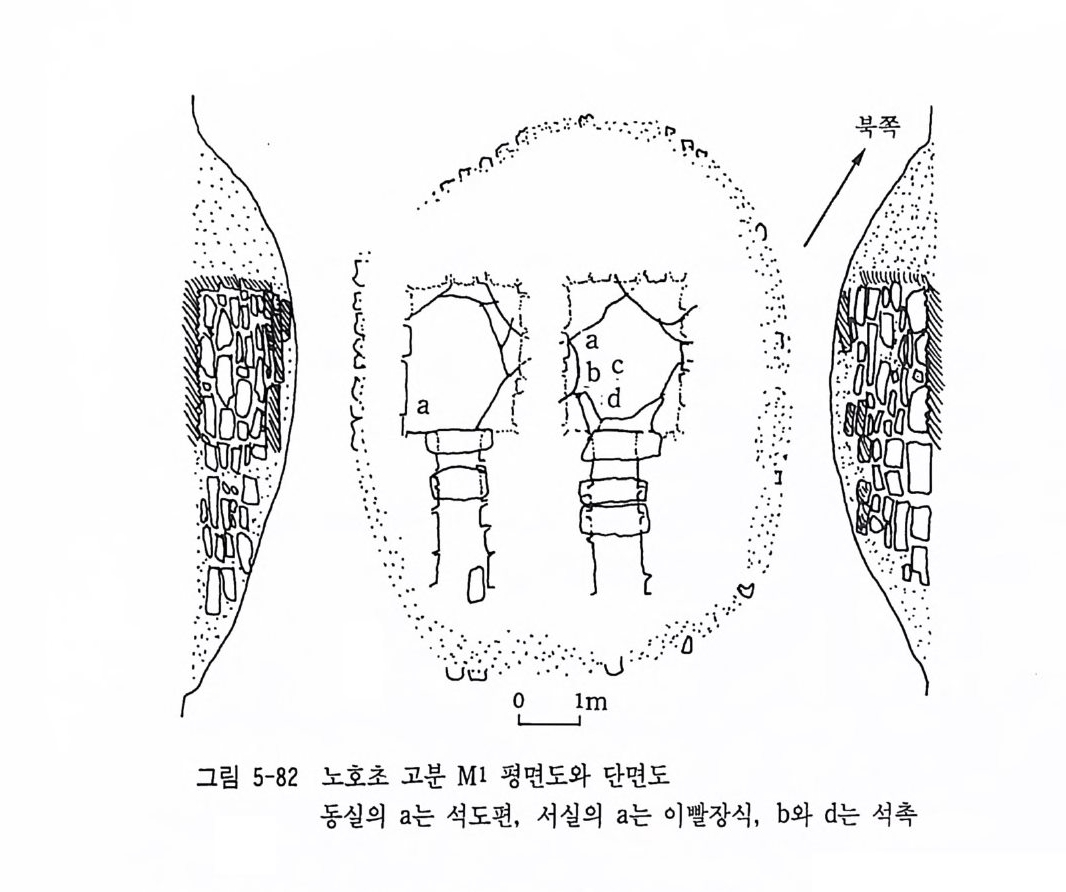

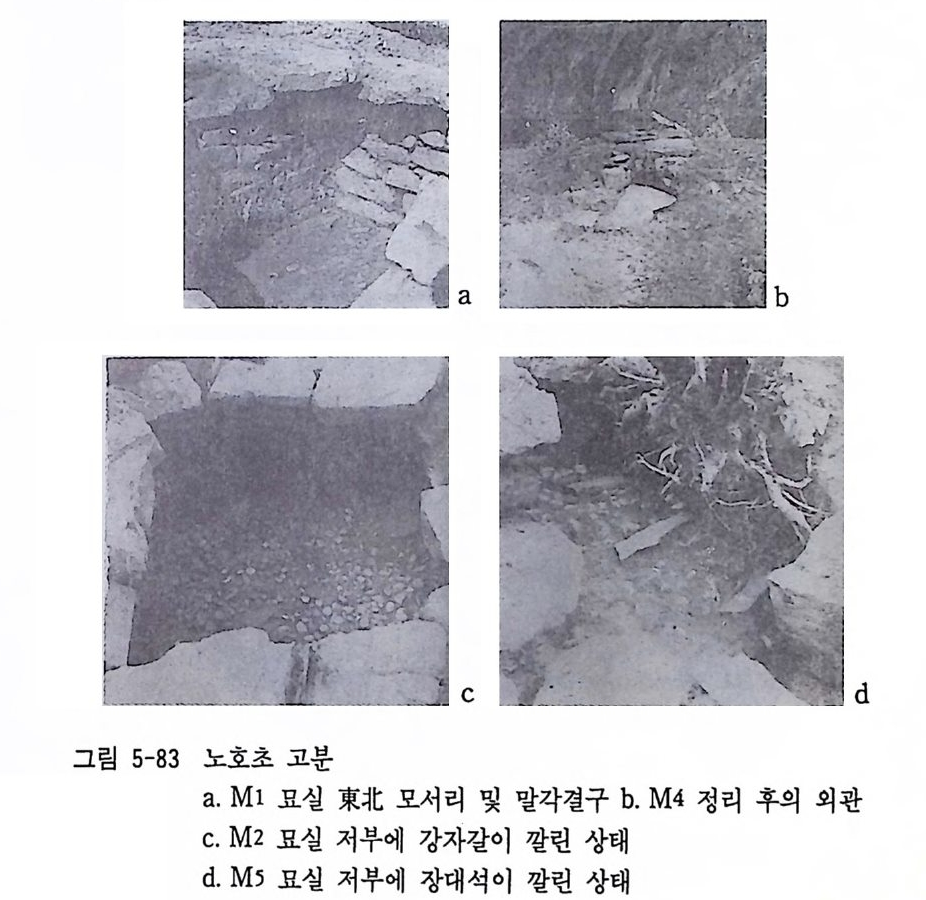

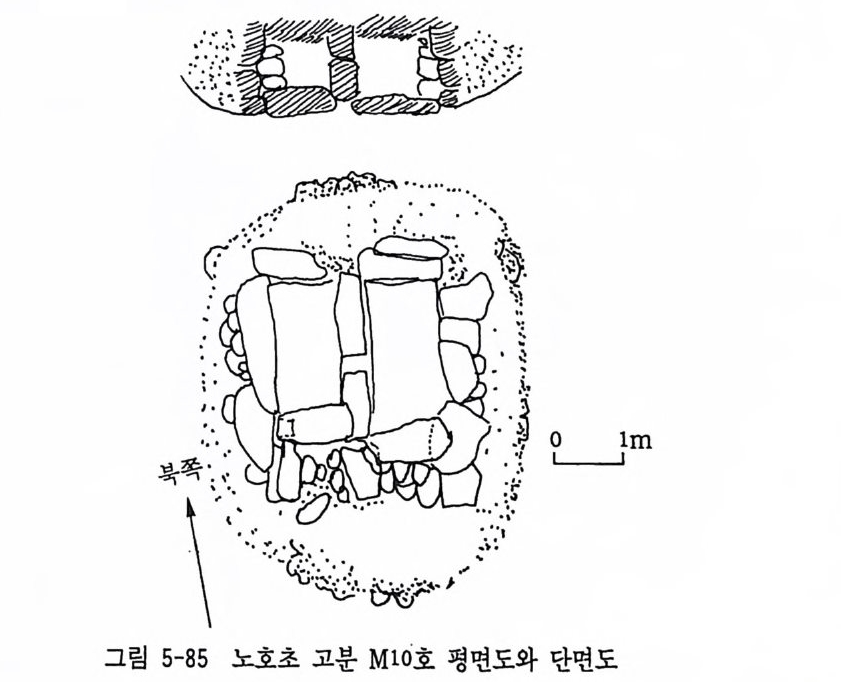

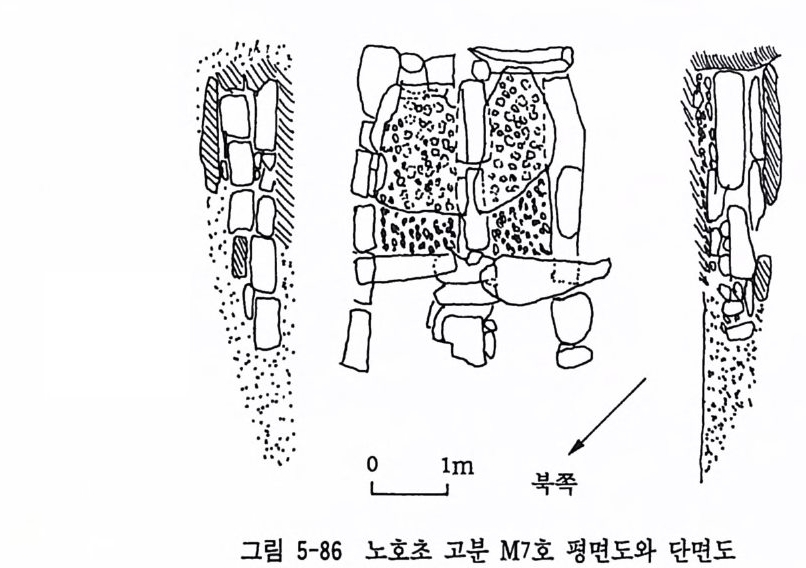

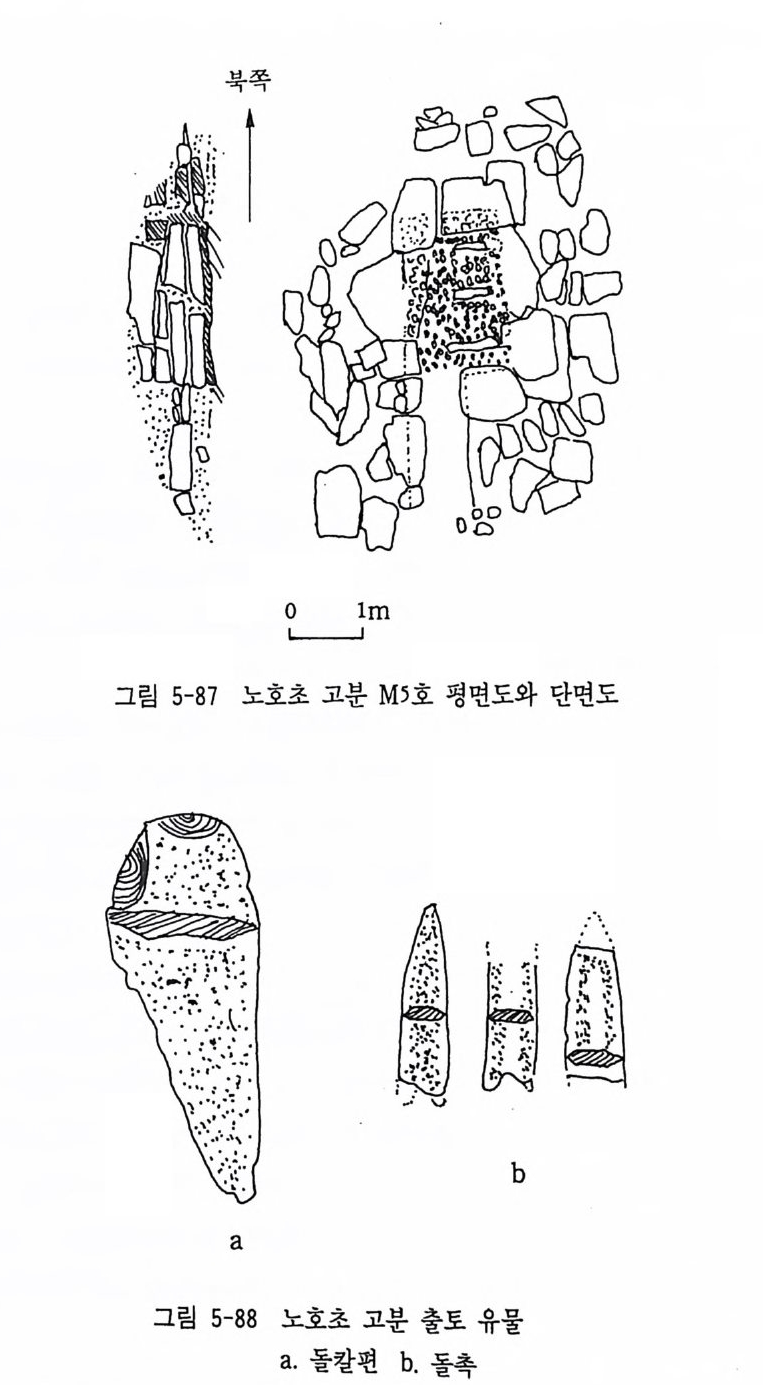

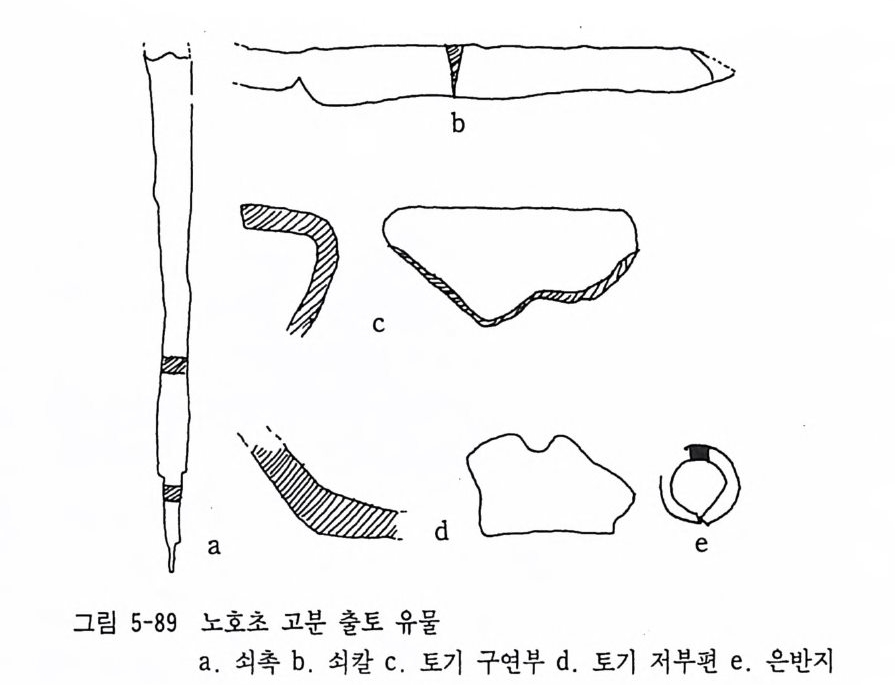

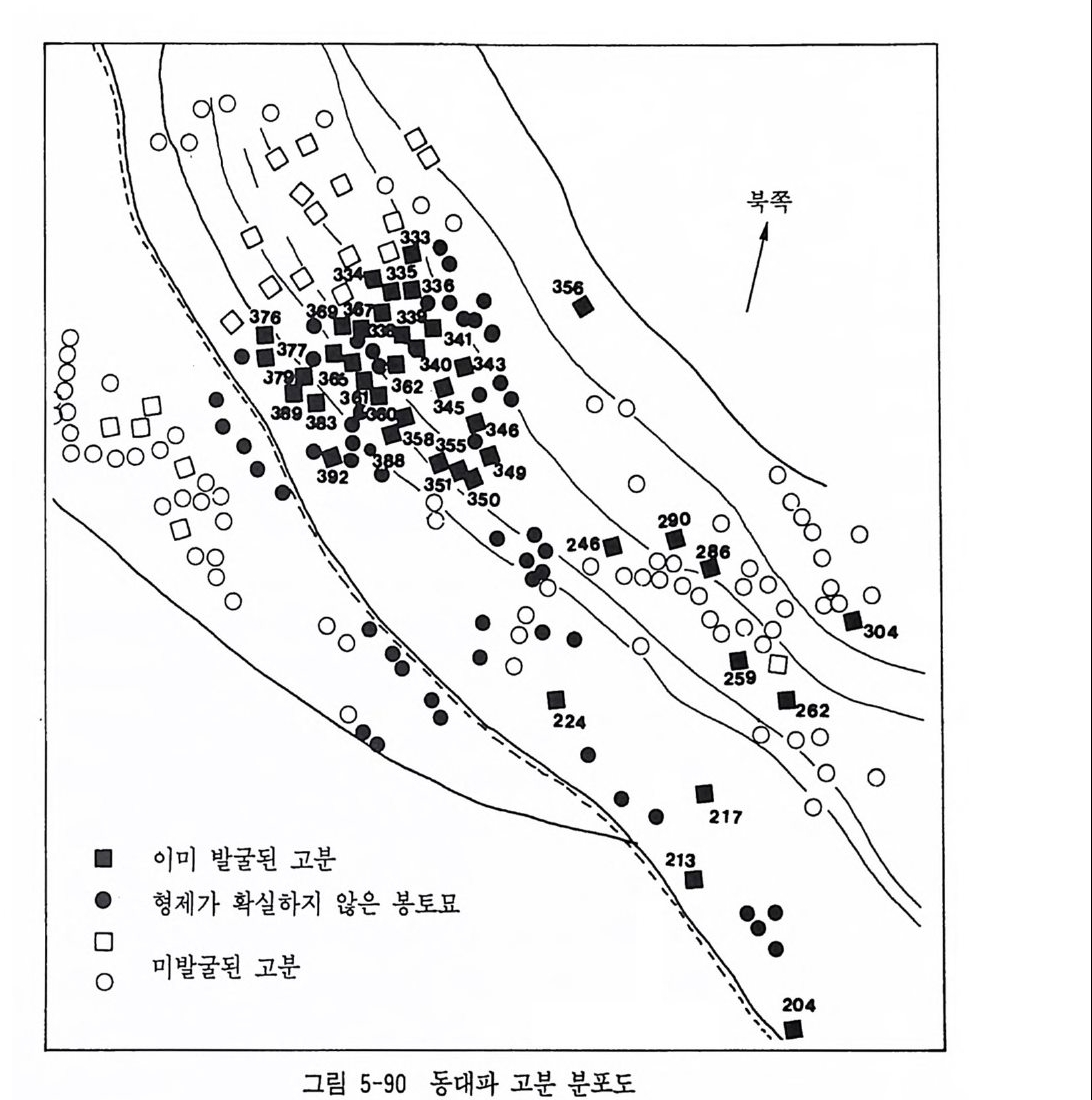

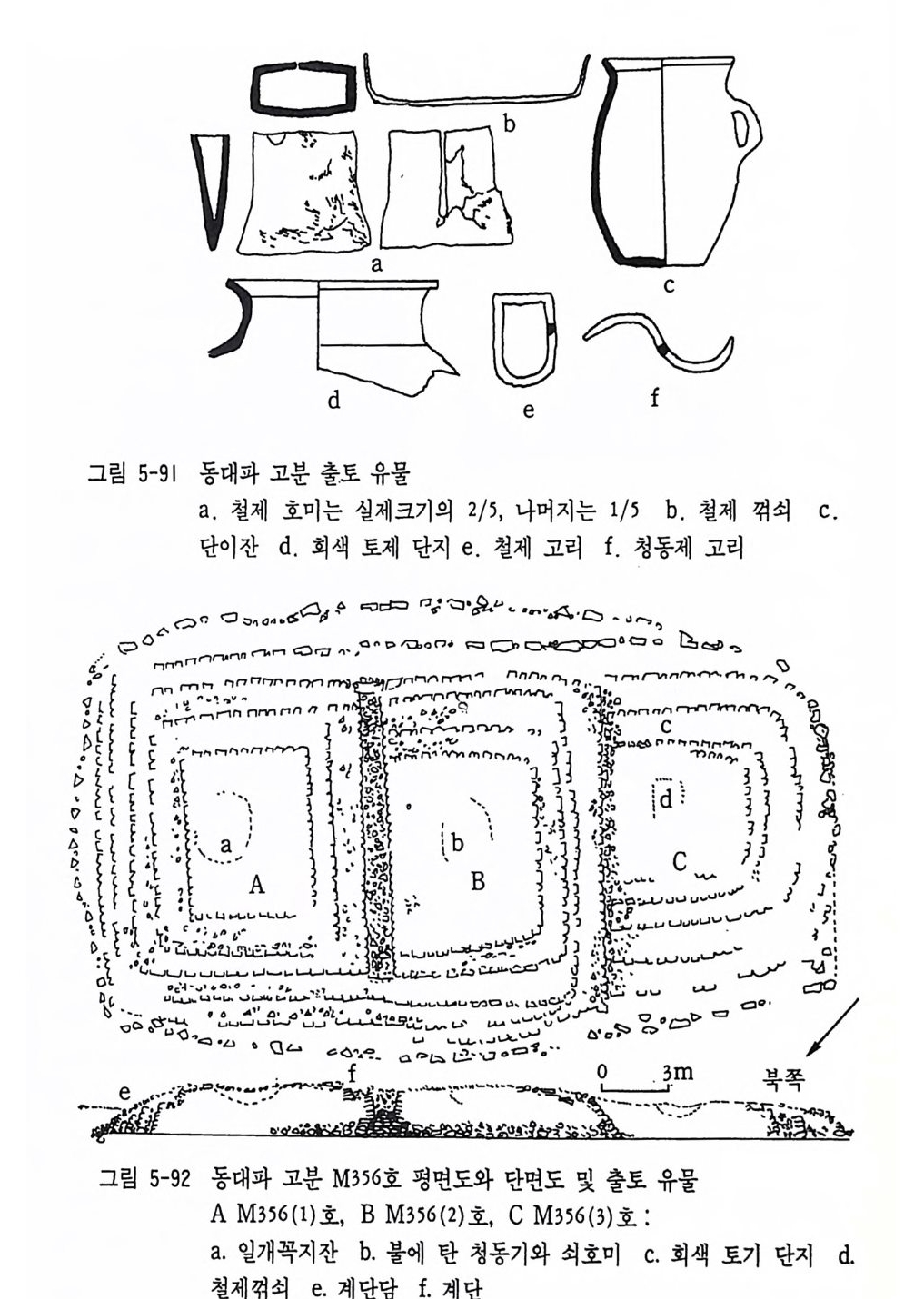

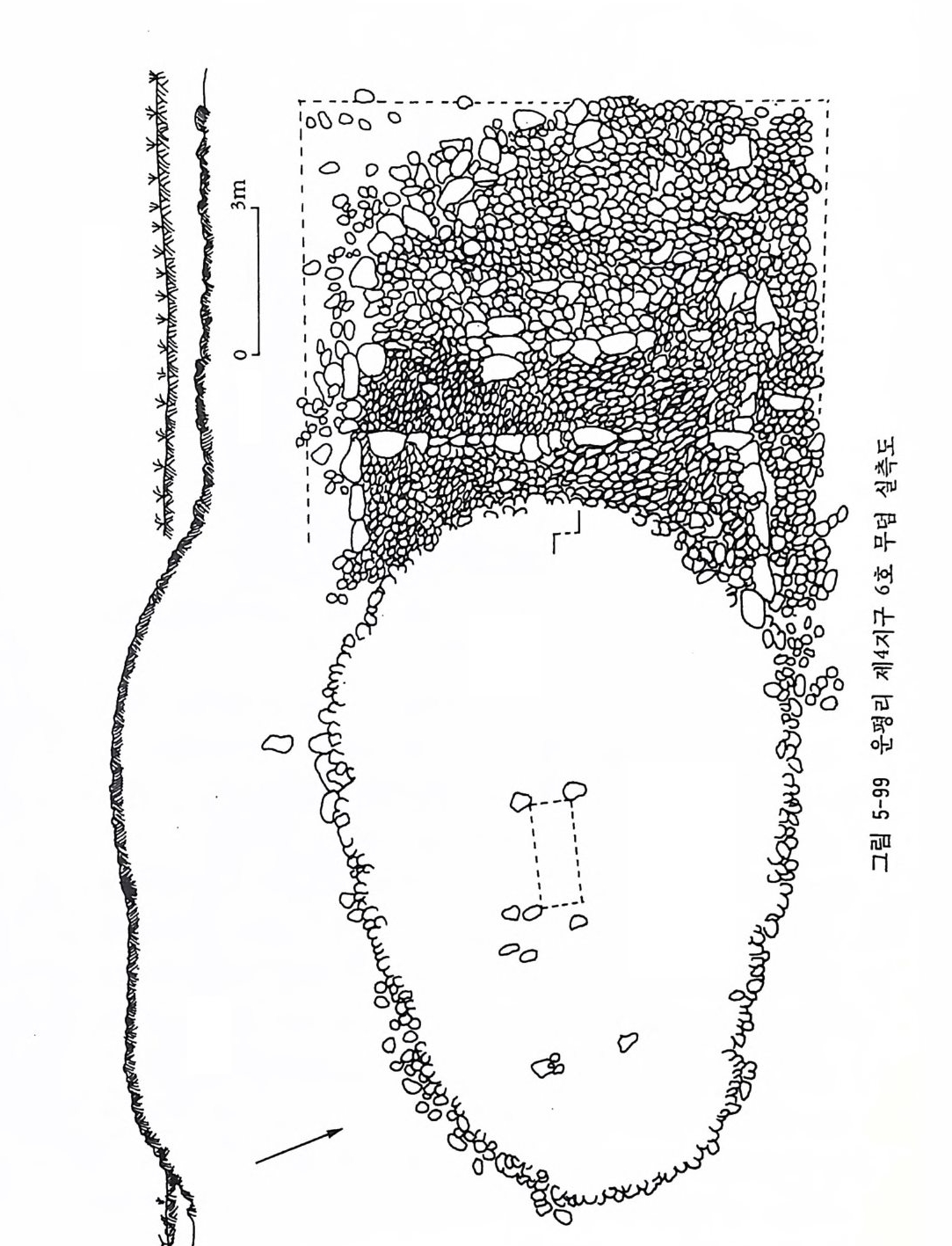

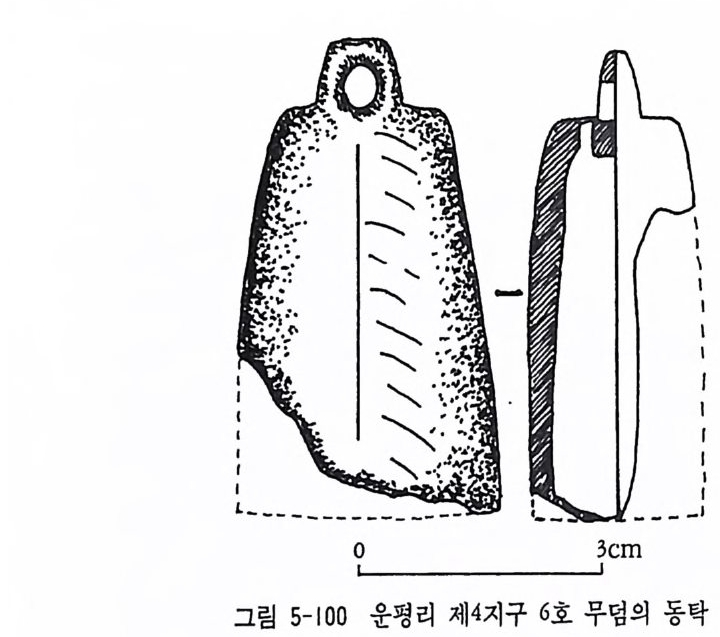

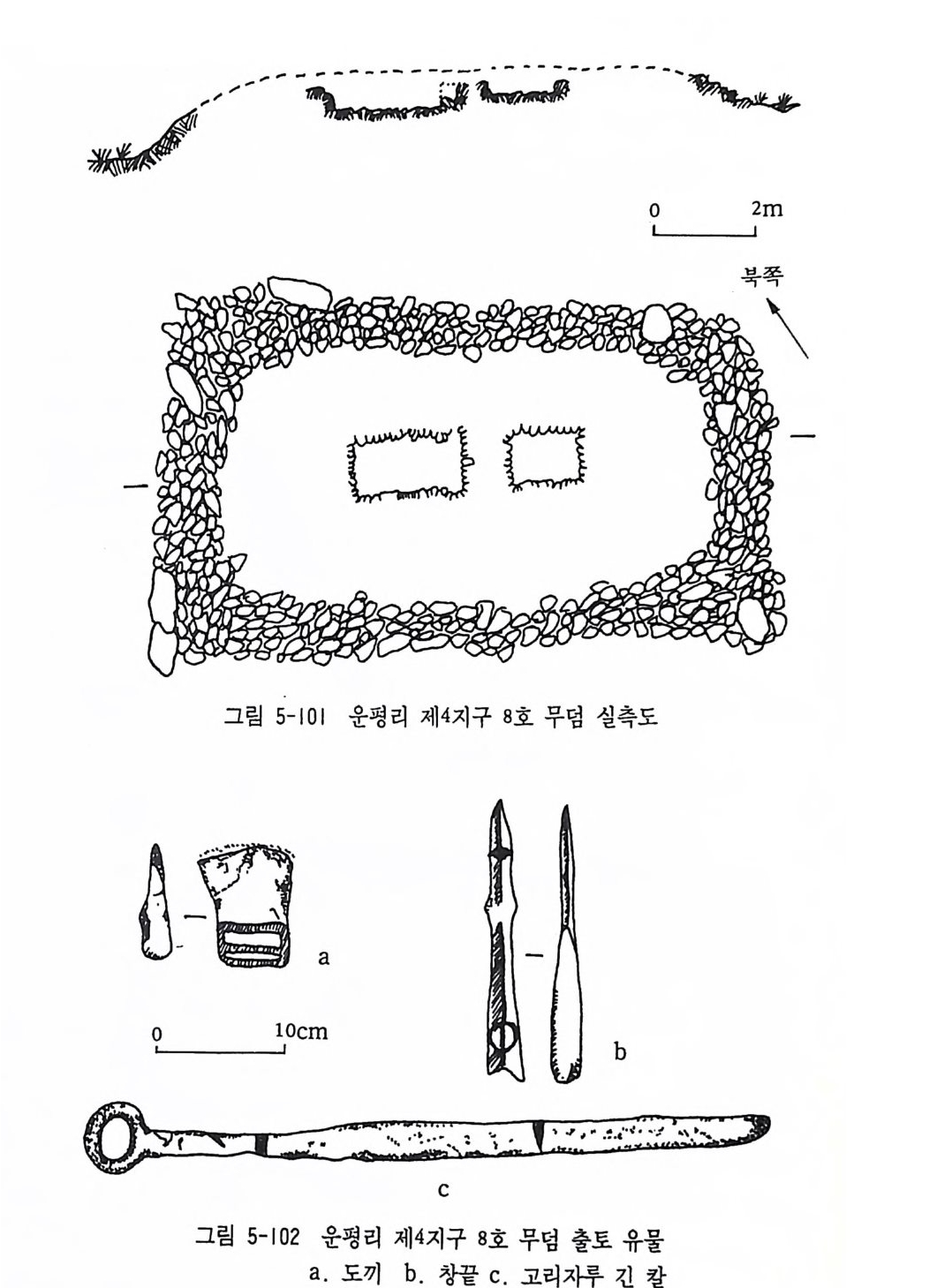

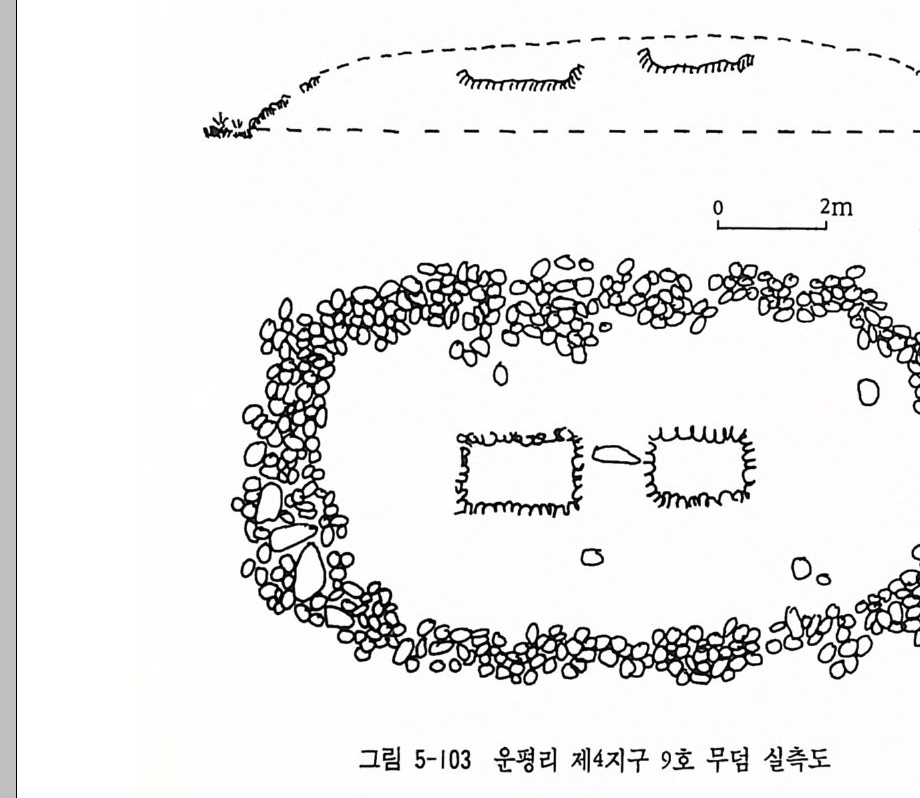

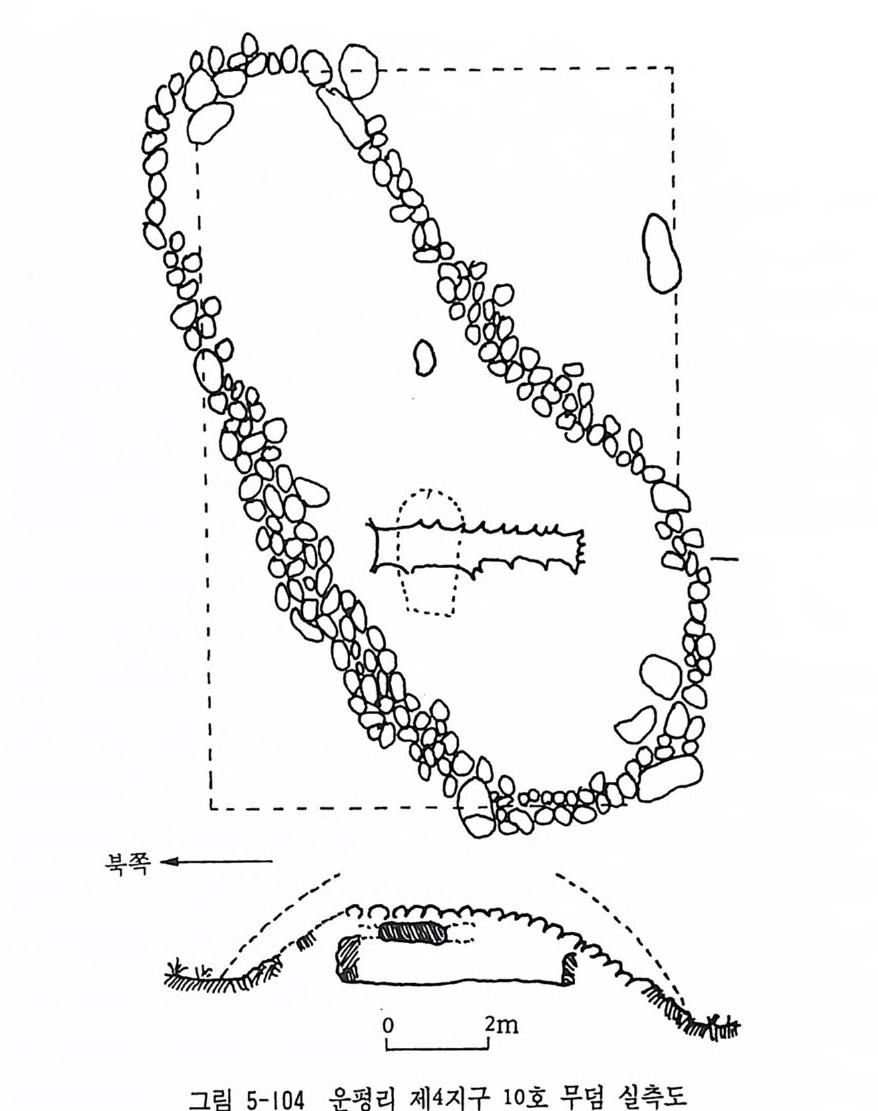

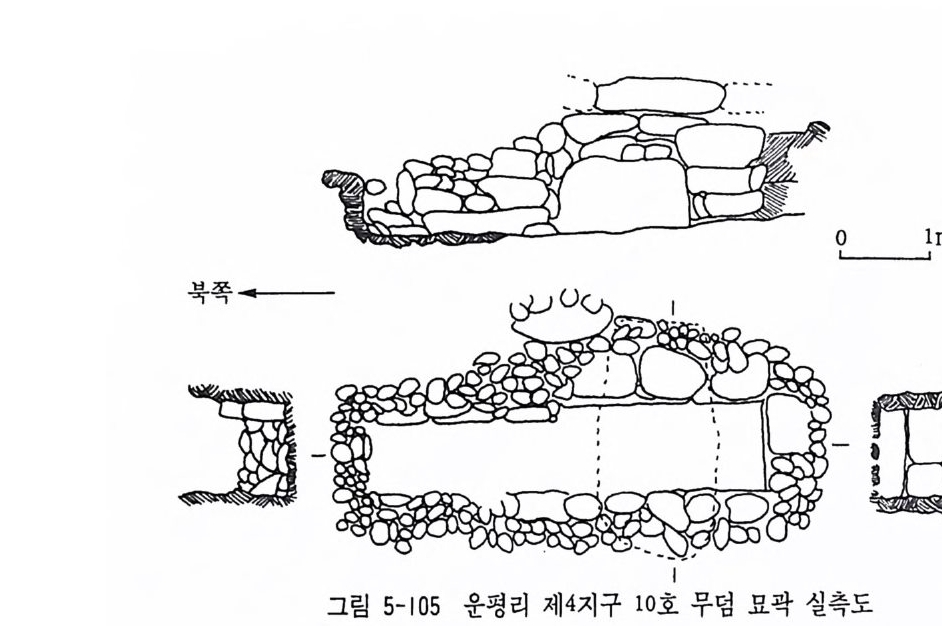

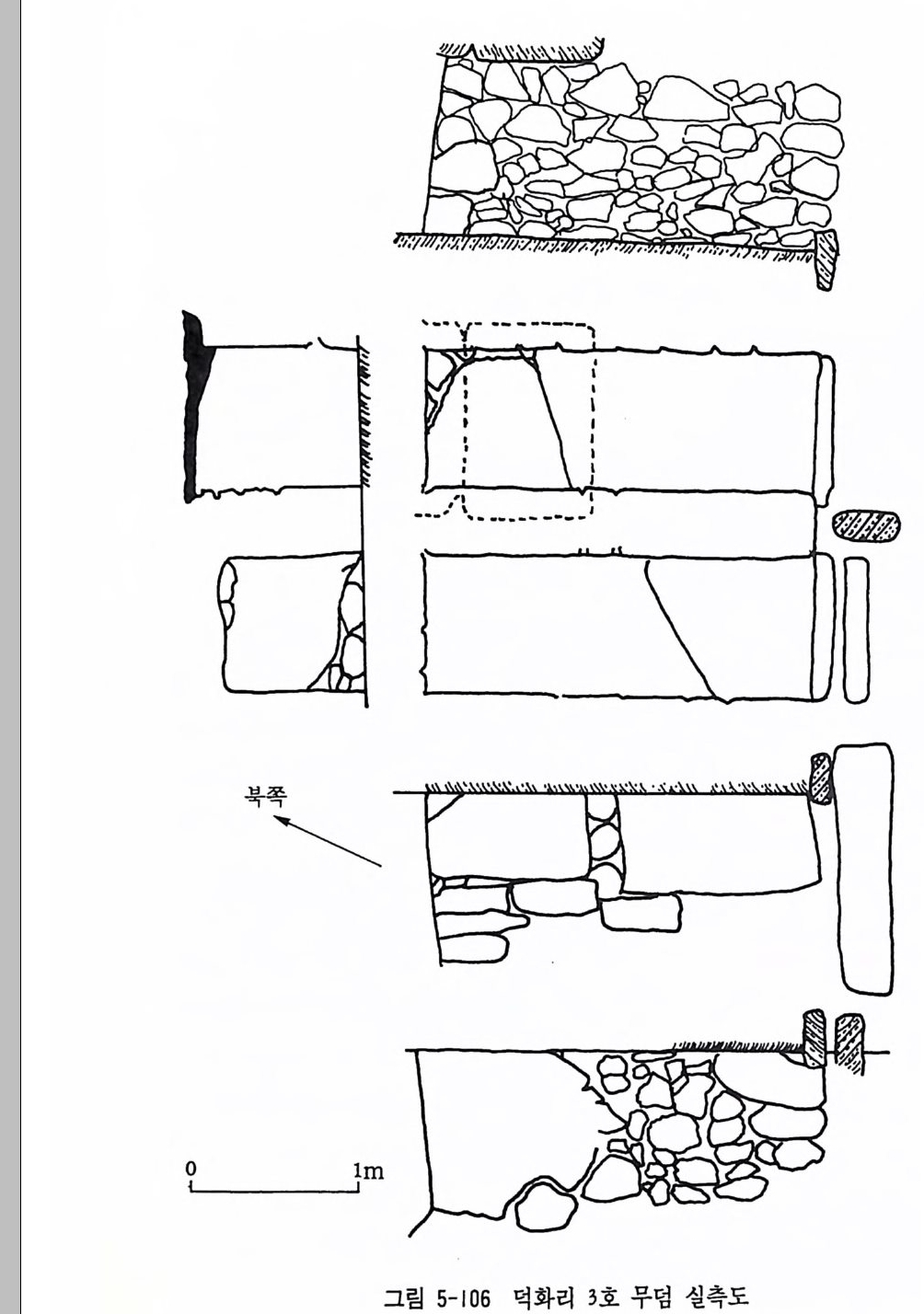

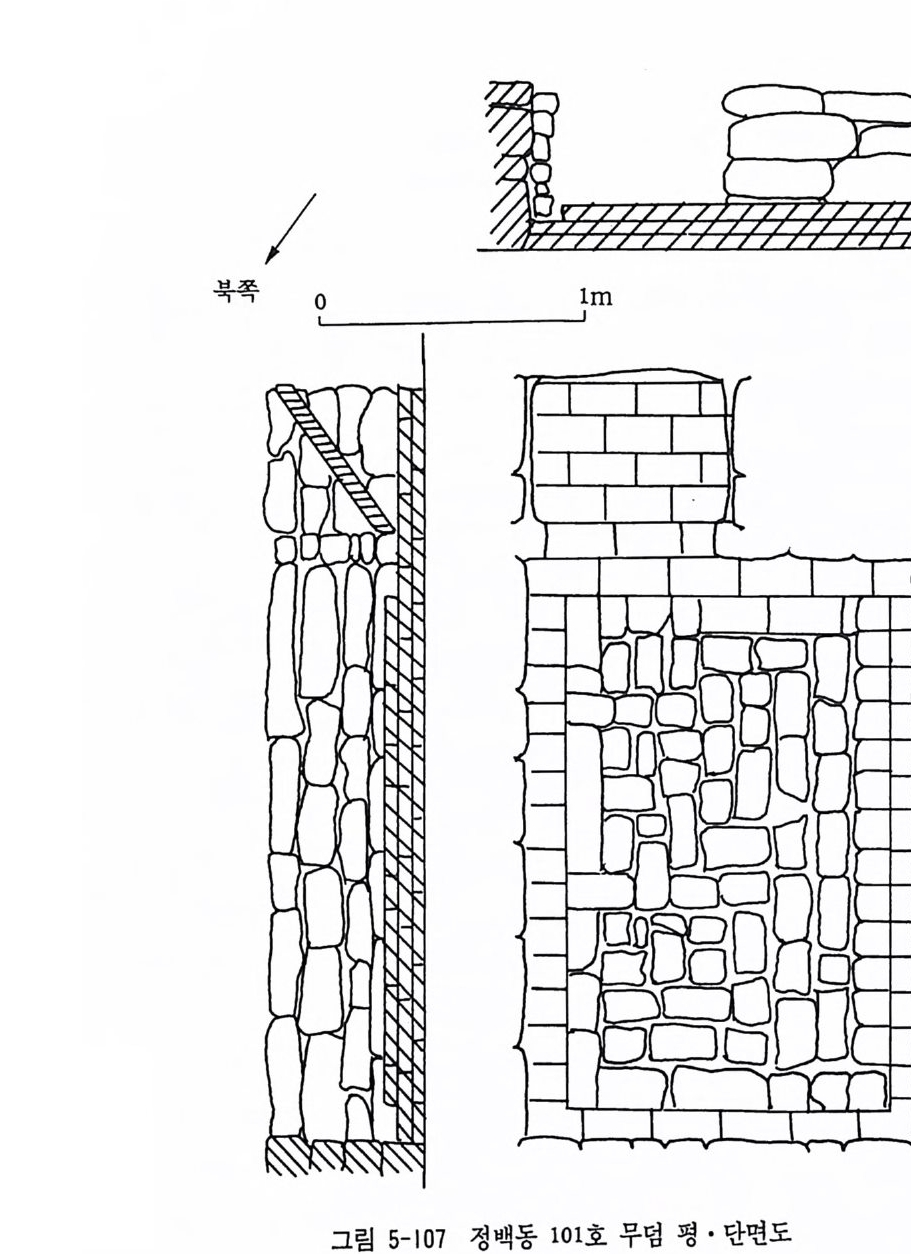

5 장수산 일대의 집터 251 6 광개토대왕릉비 255 7 광개토대왕릉비의 발견과 탁본 259 8 석인상 285 9 集安 通溝 2基의 石碑 286 제 5 장 고분 -- 301 1 고구려 고분 연구 302 2 轉山子 부근의 적석묘 322 3 칠성산 96호 • 우산 68호 적석묘 340 4 우산·산성하·칠성산·마선구 고분군 발굴 355 5 상활롱촌 • 하활룡촌 고분 발굴 372 6 적석묘의 유형과 발전 388 7 노호초 고분 449 8 동대파 고분 458 9 운평리 제4지구 적석묘 47610 덕화리 3호 봉토묘 483

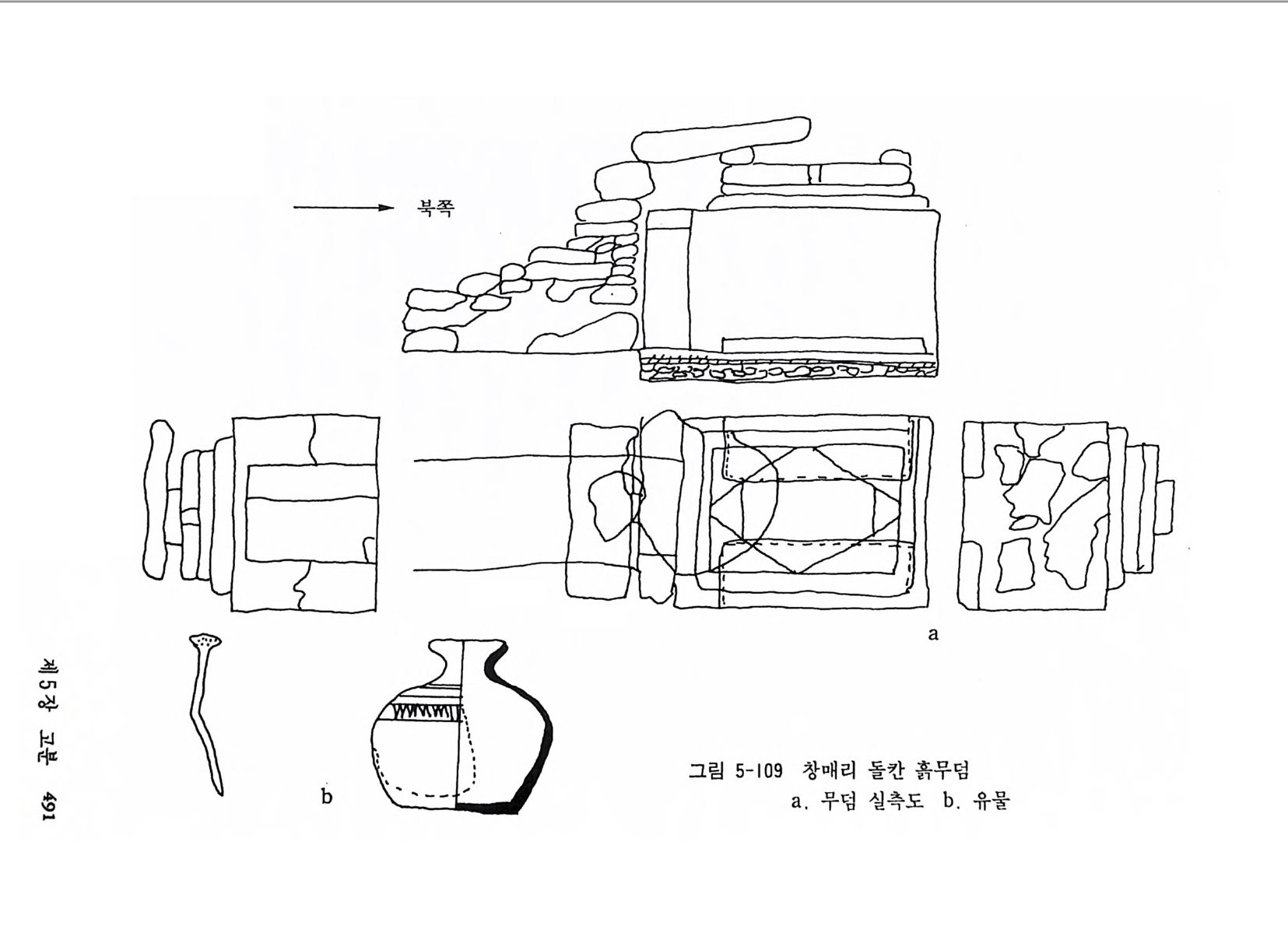

11 낙랑구역 일대 고구려 봉토석실묘 485 12 창매리 돌칸흙무덤 490 13 오국리 무덤 493 찾아보기 497고구려고고학 Il 차례 제 6 장 벽화고분 -- 517 1 集安 고구려 고분의 기초 검토 517 2 삼실묘 530 3 산성하 332호 • 983호와 만보정 1368호 551 4 통구 12호분 567 5 장천 1호분 581 6 오회분 4호와 5호 628 7 장천 2호분 656 8 평양역전 안악 1 • 2 • 3호 673 9 덕흥리 688 10 약수리 고분 • 복사리 고분 • 팔청리 고분 • 동명왕릉 • 태 성리 저수지 고무덤 698 11 동암리 벽화무덤 • 룡흥리 고분 • 운룡리 고분 • 평정리 고분 • 안학동 • 로산동 일대 고분 736 12 사신도 755 13 벽화를 통해서 본 고구려 초기의 물질 문화 760 14 벽화를 통해 본 사회경제 776

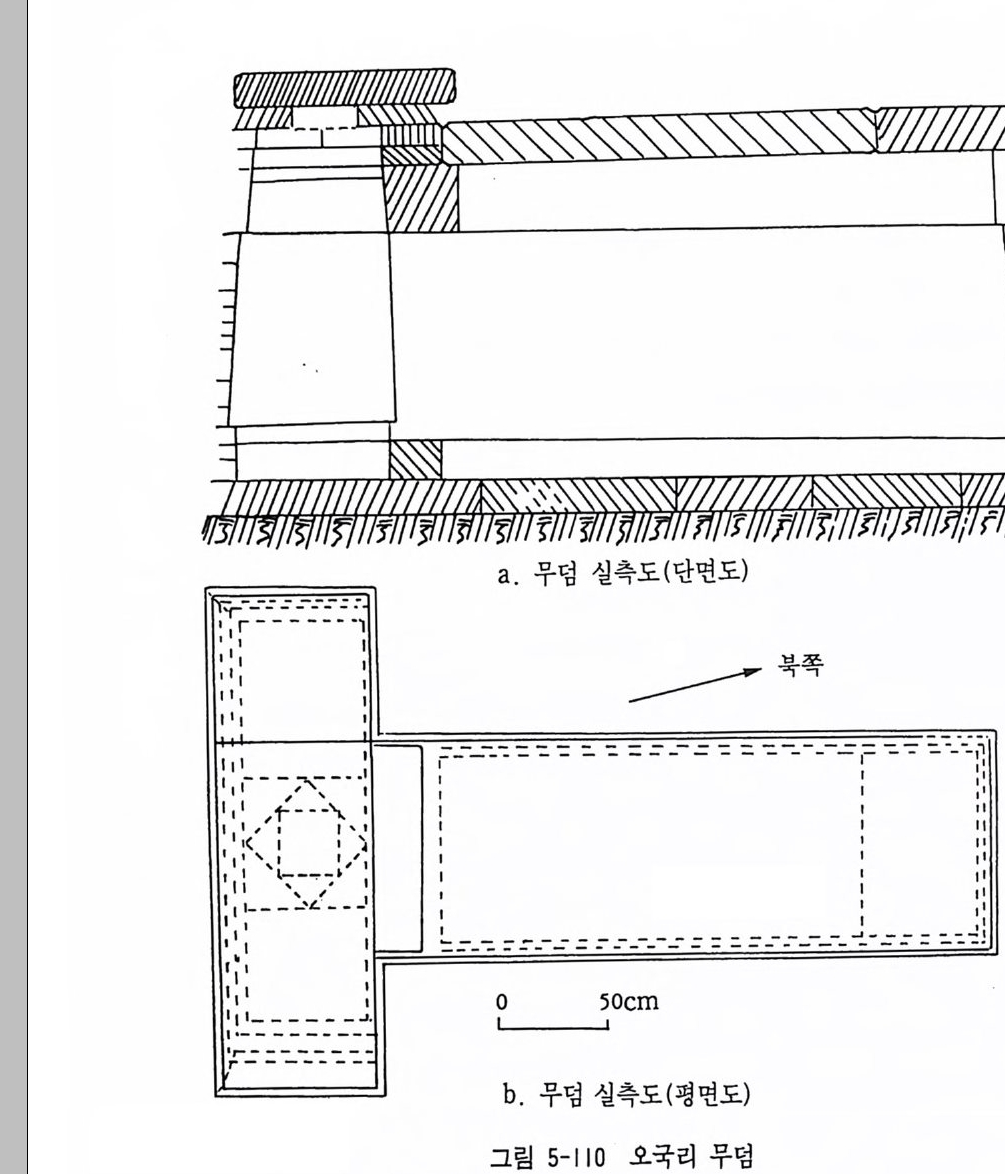

제 7 장 토기 791 1 토기의 초보 연구 791 2 토기의 무늬 815 3 유약 토기 • 유약 바른 질그릇의 변천 826 4 명문와당 833 5 부뚜막 843 제 8 장 금속공예 -- 847 1 마구 847 2 금관 878 3 귀걸이 880 4 무기 893 제 9 장 맺는 말 -- 921 발굴보고서 927

참고문헌 935 찾아보기 937

제 l 장 고고학사 일본 학자들의 고구려 연구 성과, 중국의 발굴보고서, 그리고 북한의 자료들을 수집된 범위 내에서 정리해 보자. 먼저 일본인들이 조사, 보고한 내용을 살펴보면, 일본 문헌 『 通溝 』 에 기 록되기를 고구려 都城은 일반적으로는 조선 평안남도의 평양으로 알려져 있지만, 漢代에서 唐代까지를 전후하여 약 700-800 년의 역사를 가전 고 구려가 시종 그곳에만 도성을 가진 것은 아니었다. 전 • 후 兩漢의 시대 (기원전 1 세기-서기 2 세기) 고구려 본거지는 중국 동북지역의 遼寧省 관내 桓仁의 부근에 있었다. 桓仁의 옛이름은 懷仁이며 그곳은 압록강으로 유 입되는 潭江의 중류 지역이다. 三國, 西晉, 東晉의 시대 (3 세기 - 5 세기)를 中代(중기)라고 부르는 기간에 國都의 소재지는 桓仁의 동쪽, 같은 通化 省(구 안동성 중부)의 관내가 되는 압록강변의 集安이었다. 평양을 수도로 한 것은 下代(후기)에 속한다. 죽 평양은 南北朝의 시 작부터 唐fl]에 나라가 멸망할 때까지 (5 세기 -7 세기 중영)의 수도였다. 集安은 압록강 중류의 西岸에 위치하고 있으며 桓仁, 通化, 臨江 등과 함께 압록강 북변의 요지의 하나이다. 속칭 通溝는 洞溝라고도 부른다.

이러한 集安縣의 通溝에는 고구려의 古者 B, 광개토대왕의 비석, 太王陵, 장군총 등의 무덤이 있다. 通溝에 대한 학술조사는 1884 년 일본 육군 포병 대위 酒句景明이 官命

울 받아서 조선 및 중국을 여행하던 도중에 압록강을 거슬러 올라가 通 溝에 이르러 광개토대왕릉비의 탁본을 구해 온 것이 처음이다. 그 후 1889 년, 橫井忠植이 몇 년에 걸쳐서 그 내용을 편집하여 아시아협회 발 행의 《雜誌倉餘錄 》 제 5 집에 실었는데 그 제목은 「高句麗碑出土記」였다. 通溝의 巨碑 및 장군총에 대한 견문을 세상에 소개한 것이다. 그 내용에 의해서 菅政友의 「高句麗好太王碑考」, 那河通世의 「高句麗古碑考」, 三宅 光吉의 「高句麗古碑考」 등이 제시되었다. 城으로는 丸都城과 國內城이 소개되었다. 즉, 通溝 평야는 환도성(일 명 국내성)의 소재지였다고 제시되었다. 鷄兒i I( 通 溝 河) 하류의 동쪽, 압 록강 중의 伐登島와 상대되는 평지는 通溝 평야의 중심지이다. 넓은 그 지역을 차지하고 있는 성곽을 通溝城이라고 부르며, 1902 년 集安縣이 세 워지면서 縣城이 되어 오늘날까지 이르고 있다. 通溝 지방의 유적은 일본인 鳥居가 조사하였다. 그의 조사에 따르면 通溝城울 중국인들은 陵安城이라고 불렀다 한다. 그리고 通溝城의 북서 쪽으로 약 3297m 지점에 山城子라 부르는 山城이 있다. 고구려의 고분으로 장군총, 태왕릉, 천추묘 그리고 土壇으로는 五盛 壤 牟頭婁塚 등이 있는대, 그 중 모두루총은 下羊魚頭(부락명 ; 압록강의 對岸 상류는 上羊魚頭라고 칭함)의 산언덕에 산재된 10 여 기의 작은 토분 중의 하나이다. 그리고 그 주위에 環文塚, 東岡의 舞踊塚,角抵塚, 五盛 壤의 여러 토분 및 四神塚 등이 있다. 고구려의 대표적인 고분, 즉 石塚과 土壤의 연대는 장수왕 15 년 (427) 울 전후하여 그 이전을 석총시대, 그리고 평양 천도 이후의 시대를 토분 시대로보았다 .I) 『通溝』 하칸에는 벽화고분에 대한 내용이 수록되어 있다. 여기에 소개된 벽화고분은 무용총, 각저총, 삼실묘, 사신총, 모두루총, 및 환문총 등이다. 특히 벽화는 석총 내부에는 없고 토분 내에 있다고 보았다 .2) 상기한 바와 같이 일본인들의 고구려에 대한 연구는 일제 강점기에 활 발히 진행되었다. 漢武帝가 세운 四郡의 하나인 眞番郡은 樂浪郡의 북쪽 압록강 바깥의 {冬佳江 유역에 있었던 것으로 추측하고 있다. 그 유역은 前漢의 昭帝의 始元 5 년에 고구려인의 홍기로 점거, 폐지되었다. 고구려 의 발전은 그곳에서 시작되었다. 그 후 고구려는 後漢 말에 公孫氏의 공 격 때문에 {冬佳江의 구도를 떠나 현 通溝의 환도성으로 옮겨 갔다. 西晉 말에는 遼東 방면과 낙랑군을 병합했다. 그리고 19 대 광개토대왕 때 영 역이 확대되었으며, 장수왕 때 도읍을 현재의 평양으로 옮겼다. 불교는 17 대 소수림왕 2 년에 전해졌으며, 소수림왕 5 년에 省門寺를 세 우고 그 후 伊弗蘭寺롤 세웠으며, 광개토대왕 2 년에는 九寺를 평양에 세 우고 문자왕 때는 金剛寺를 세웠다. 당시 국도였던 通溝와 평양 부근에는 都城址, 寺址, 土壤 등의 유적이 많이 남아 있다. 일제 강점기에 평양 부근의 평안남도 평원군 덕산면 원 오리 사지 등이 발굴되 었으며 평 양 청 암리 사지가 1938 년에 발굴되 었다. 분묘의 예로는 당시 滿洲國 集安縣 通溝 장군총 그리고 낙랑의 고분으 로 정백리 21 호 등이 있다. 1) 고분 고분은 集安, 通溝의 평지에 있는 山城子, 輸樹林子와 평안북도 위원 군, 초산군 등의 압록강 유역과 평양 부근에 대단히 많이 분포되어 ·있다. 이러한 고분은 일본인 關野 등에 의해서 조사되었다. 평양 부근의 고 분은 朝鮮古蹟硏究會의 小場, 小泉 등이 조사했다. 특히 평안남도 강동 군 일토달산 고분에서 금속제 유물과 토기 등이 발견되었다. 그리고 通

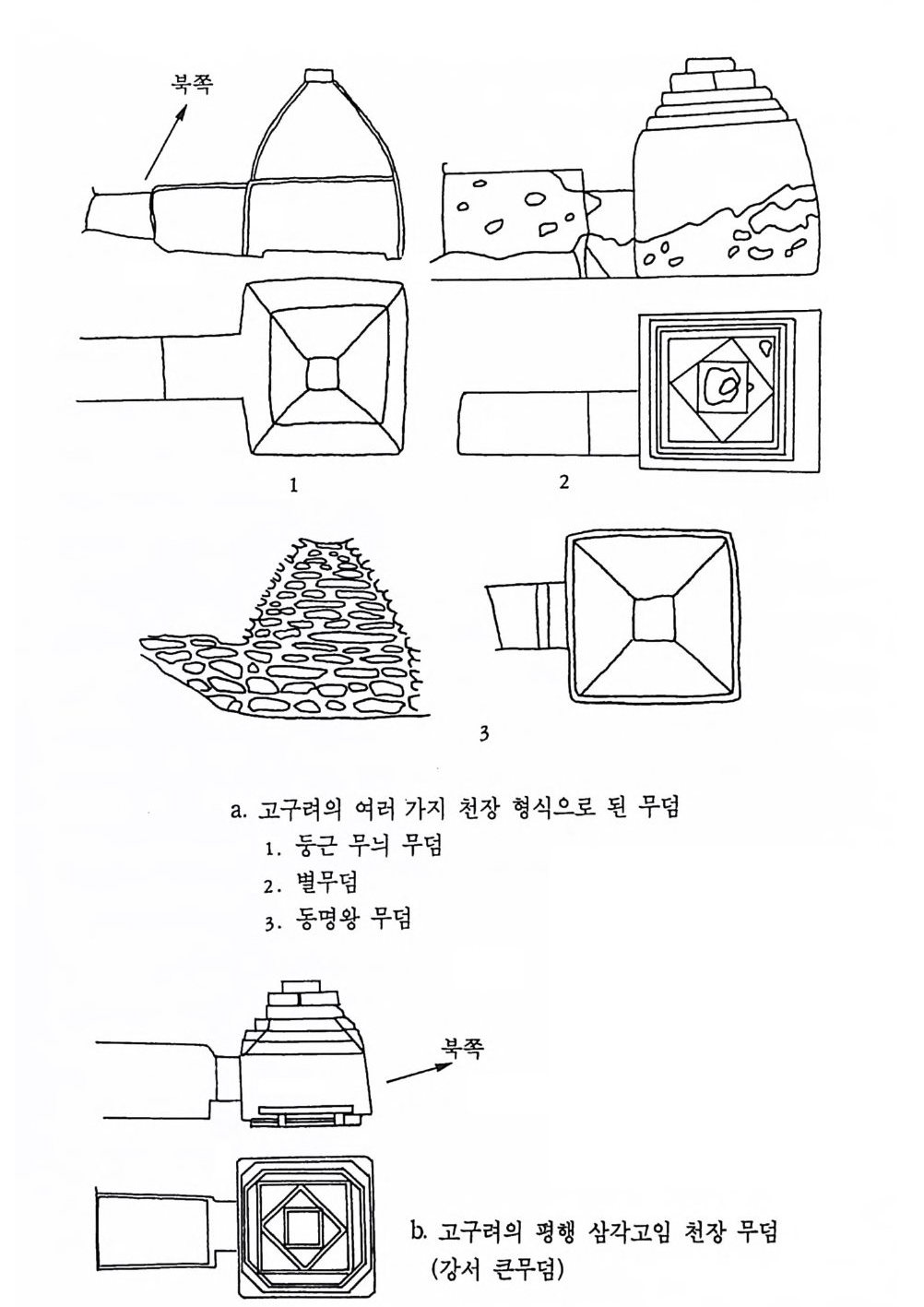

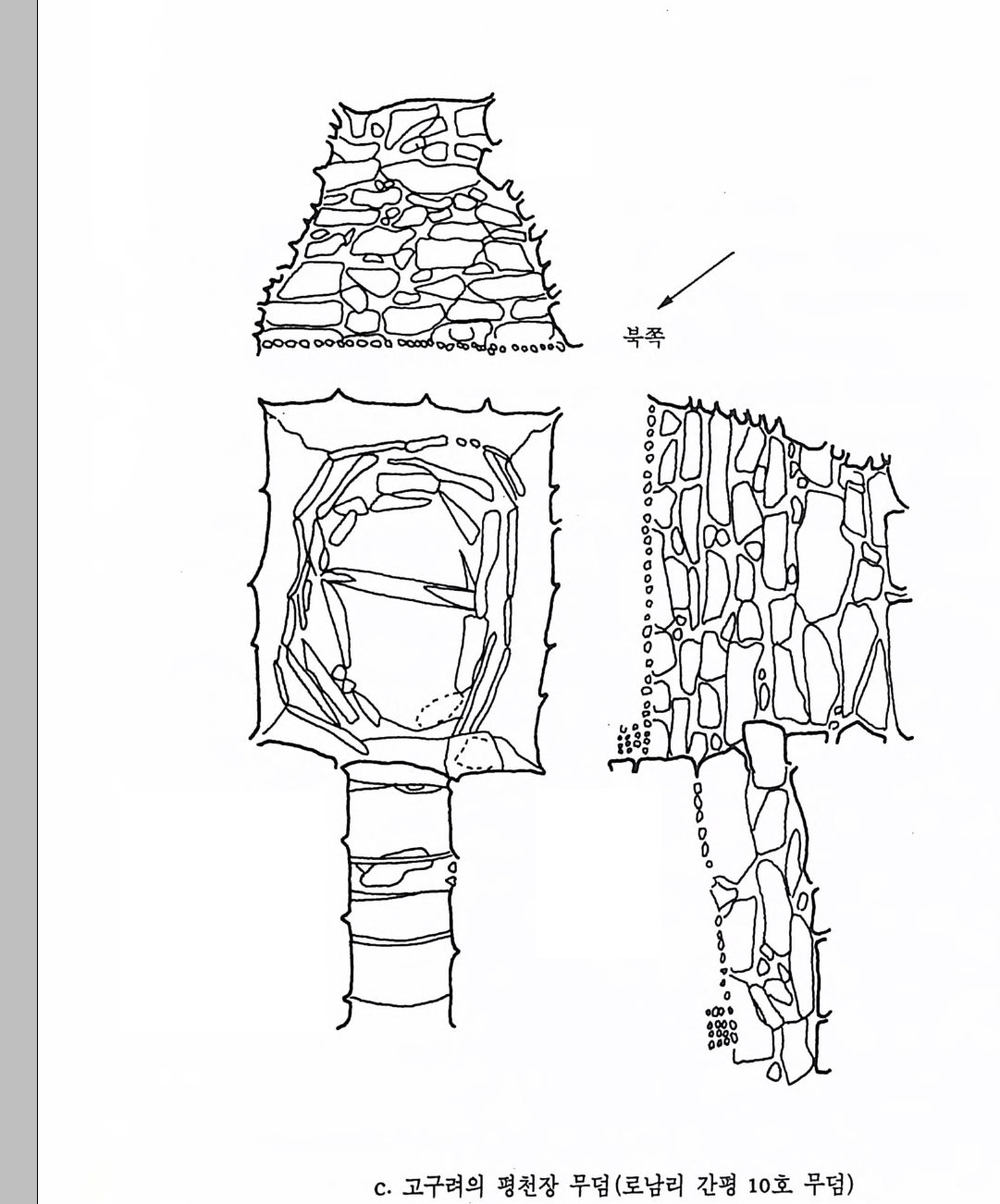

溝평야는 濱田, 池內, 梅元등과 藤田, 小場 등이 조사했다. 고분은 봉토의 성격에 따라서 石塚과 土塚으로 구별되는데, 벽화고분 은 토총에서 보인다. 벽화가 그려진 室은 石室이며, 가장 보편적인 구조 는 정사각형 또는 사각형이다. 거친 돌을 쌓거나 하나의 돌을 세워서 벽 울 만들고, 그 위에 2 단 또는 3 단의 굉돌(中 : 重頂石, B : 持送)을 놓고 그 위의 네 귀퉁이에 삼각형의 株角을 쌓고 정상에는 天井頂石(뚜껑돌) 을 놓았다. 그리고 벽 위에 백회를 바르고 벽화를 그리거나 직접 그림을 그렸다. 벽화내용은 당시의 풍속, 생활, 건축술을 알 수 있는 자료를 제 시해 주고 있다. 당시에 알려진 벽화고분 사신총 滿洲國 通化省(현 吉林省) 集安縣 通溝, 현실 네 벽의 사신도 각저총 상동 소재, 전실 안의 기둥, 상량, 수목, 남자 인물상 무용총 상동 소재, 전실 안의 기둥, 창방, 말안장, 남자 인물상, 지붕 삼실총 상동 소재, 연도 안의 장막, 인물행렬도, 환문도 환문총 상동 소재, 현실 네 벽상의 환문(각벽), 인물도 散蓮花塚 상동 소재, 현실 네 벽상의 만개한 연화문 龜甲塚 상동 소재, 현실 네 벽상의 연화문을 배치시킨 귀갑문, 당초문 美人塚 상동 소재, 부인 입상 모두루총 상동 소재, 주실 모두루묘명 遇賢里大墓 평안남도 강서군 강서면, 현실 네 벽, 동벽, 남벽 입구 등의 사신 인물도 遇賢里中墓 상동 소재, 현실 네 벽상의 사신도 田里 古墓(蓮華塚) 평안남도 강서군 진림면 간성리, 주실의 三角狀봉 황, 기린, 천인상 등의 두공(네 귀퉁이) 등

雙稽塚 평안남도 룡강군 지운면 안성리, 연도의 牛車, 기마인물상, 남 녀 입상(동서 양벽), 雲 紋(천장), 力士像(연도에서 전실) 大塚 상동 소재, 주실 네 벽 사신도 狩狼塚 평안남도 룡강군 대대면 매산리, 현실 네 벽의 玄武, 장막, 남 녀 좌상, 産馬亂 北斗星文(북벽), 靑龍, 기마인물도, 日像(동벽), 白 虎, 狩臘文, 月像(서벽), 朱雀(남벽) 籠神塚 평안남도 룡강군 신령면 신덕리, 전실 네 벽상의 마차바퀴, 인 물상(남벽), 무릎 꿇은 공양도, 신상, 시자, 장막, 화영문, 인물상(동 벽 방감), 두공(네 귀퉁이), 王字문양 星塚 상동 소재, 현실 네 벽의 사신, 연화문, 그 의 小인물상(북벽), 기 둥, 두공(네 귀퉁이) 天王地神塚 평안남도 순천군 북창면 북창리, 전실의 家屋狀, 龍文像 鐘馬塚 평안남도 대동군 시족면 노산리, 현실 . 네 벽상의 사신도 湖南里 四神塚 평안남도 대동군 시족면 호남리, 현실 네 벽상의 사신도 南京里 제 1 호분 평안남도 대동군 시족면 남경리, 현실 안의 唐草文의 黑 線및붉은색흔적 內里 제 1 호분 평안남도 대동군 시족면 내리, 현실 네 벽의 사신, 飛雲 (동벽) 高山里 제 1 호분 평안남도 대동군 임원면 고산리, 연도 안의 기둥(柱), 기타 고산리 제 9 호분 상동 소재, 현실 네 벽 기둥(네 귀퉁이), 사신도 이들 고분의 특색은 다섯 가지로 나뉘는데, 天體 묘사, 사신, 풍속, 건축 意匠 단순한 裝飾文 3) 등이다. 상기한 24 기 벽화고분은 중국 동북 지역과 북한 지역에 있는 것들이 다. 그 중에 集安縣 通溝에 있는 고분이 9 기, 북한의 것들이 15 기이다.

일본인 藤田亮策은 상기한 내용보다 좀더 구체적인 내용으로 『 通溝 』 상, 하권에 대한 부분적인 보완을 제시하고 있다. 通溝 분지의 고분, 수 천의 大小項丘가 사각형의 기초 위에서 세워졌다. 석총은 예의 없이 사 각형이며 2 기, 3 기가 병렬되어 직사각형의감防址를 남기고 있다. 토분은 원형을 찾기가 어렵지만 봉토의 혼적에 의하면 사각형으로 보 고 있다. 즉, 고구려 고분의 기본형은 토분과 석총 모두를 사각형이라고 단언하고 있다. 평양을 중심으로 한 평안남도 각지의 고분은 소형 토분 의 경우는 원형에 가까운 것이 있지만, 토분은 반드시 方臺狀으로 낙랑 고분과유사하다. 滿洲에서 사각형분의 현저한 예는 間島省 龍井 水南村의 고분군으로, 토분으로는 사각형과 원형이 있지만 석총은 직사각형의 기단을 가전 3 단, 4 단의 층계의 형태를 가진 것이 많다. 고구려 고분 석실을 크게 3 종으로 구분하고 있는데 CD 橫穴式石室墓 (고구려 고유 분묘형식), ® 사각형 折上式 석실 또는 궁륭식 석실, ® 四方평행고임 (B : 持送) 隅重式 석실 등이 그것이다 : a. 西周 제 229 호분 서강 제 110 호분(감총) 서강 제 113 호분(산연화총) 삼실총 b. 通溝 부근의 대소 석총 東岡의 大王陵 장군총, 臨江塚, 西岡의 北大陵(溫和堡中大塚), 南大陵 (西大塚), 麻線溝의 千秋塚, 西大塚 등의 7 기는 거대한 고분이다. c. 通溝 부근의 大石陵의 특징 첫째, 능의 주위에 礎石울 깔아서 일정한 陵域울 정했으며, 둘째, 능

의 背面에 그와 같은 小石陵을 병렬하여 陸塚시켰고, 셋째, 능의 부근에 건물지가 있다. 이러한 것은 능의 제사 또는 능에 관계된 건물이다. d. 通溝 부근의 土築大陵 서강 제 51 호분은 서강 고분군 중 가장 크다. 오회분은 서강 제 51 호 대릉의 서쪽에 5 기가 있는데 方壇形 토분이다. 서강 제 62 호분 사신총은 부근에 서 강 62 호, 57 호, 61 호와 60 호 등 4 기 가 있다. 북한에서 위의 土築大陵과 비교되는 것으로는 평안남도 강동군 마산면 의 속칭 皇帝墓(漢墓), 대동군 시족면 호남리의 사신총, 강서군 강서면 삼묘리 三墓 대동군 대보면 서기리 大墓 등이 있다. 석총과 토분과의 관계를 살피기 위하여 通溝 평야의 고분 분포를 고찰 해 보면 다음과 같다: 제 1 구 東江 동부(임강총), 서부(대왕릉), 북부(장군총) 제 2 구 西江 북부(北大石陵), 중부(오회분 기타), 남부(通溝省 北大陵) 제 3 구 尾溝 동부(河西浦), 서부(!要尾溝) 제 4 구 麻線溝 남부(천추총) , 동부, 서부(西大塚) 제 5 구 山城子溪 북부(南門外), 중부, 남부 등으로 구분할 수 있다. 東江은 3 대 석릉 중심, 석총이 대부분, 西江은 세 부분으로 나누어지 며 고분 수량이 제일 많다. 석총과 토분이 교차, 조성되었다. 고구려 고분은 그 위치의 土質에 따라서 석총을 만들거나 또는 토분을 만들었다고 보았다. {冬佳江 유역, 桓仁(懷仁) 부근에서는 토분이 대부분 울 차지하고 槍樹林子방면에서는 석총이 많다. 복한 쪽에도 滑原, 楚山

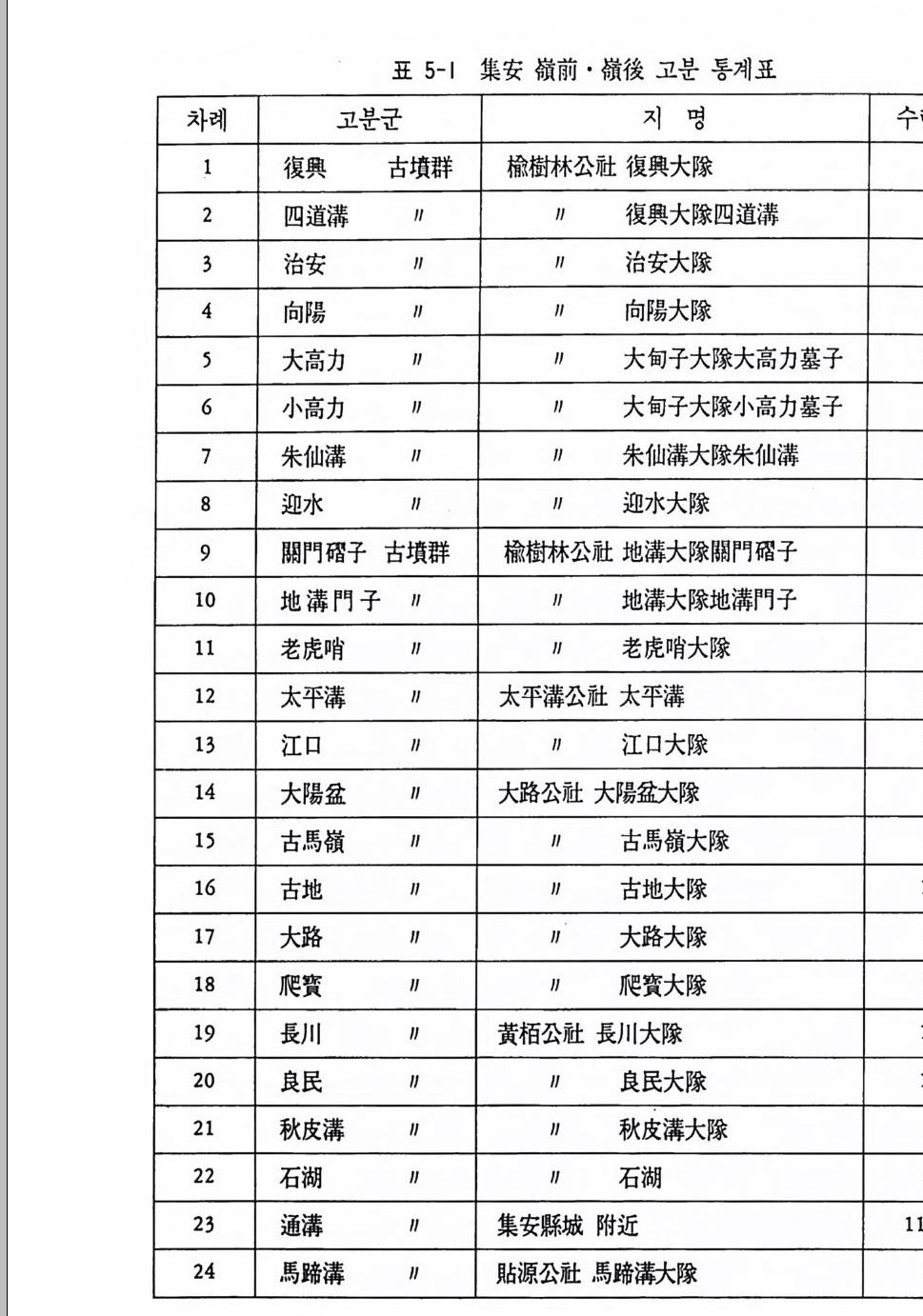

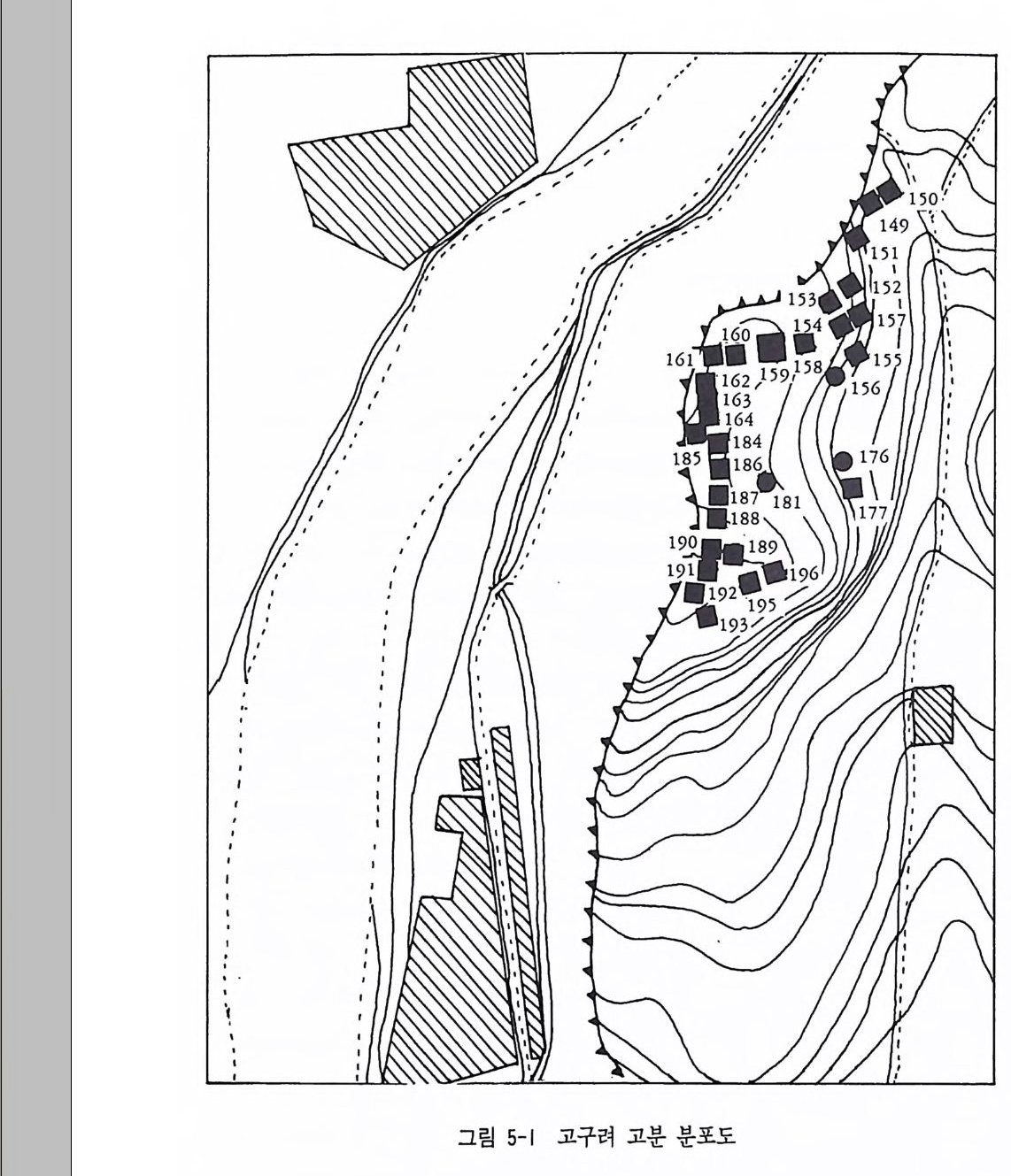

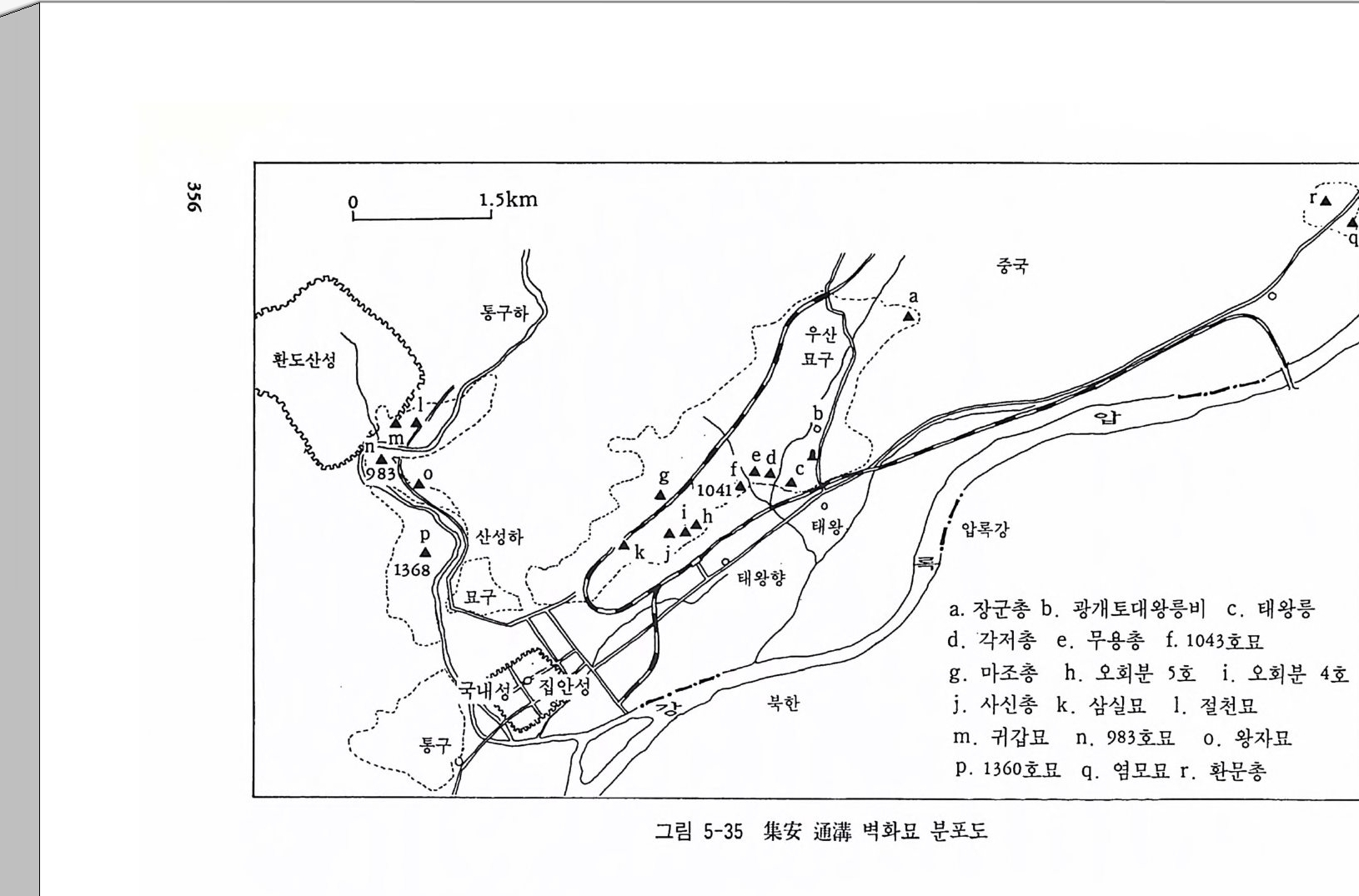

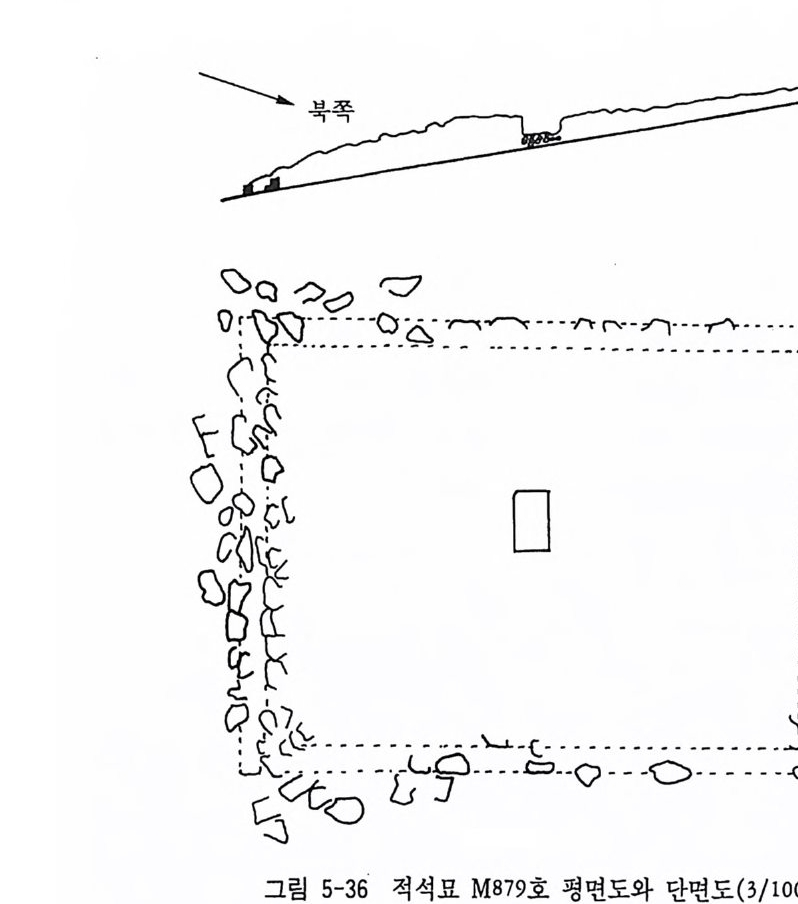

방면에 작은 석총이 많고 高山鎭 부근에는 토분이 많다. 만포 상류 文岳 里 및 그 對岸 평지에는 토분, 석총이 공존하고 있다 .4)濟藤忠이 1943 년 제시한 위의 벽화무덤 9 기 의에 통구 12 호와 오회분 5 호가 더 추가되어 1949 년 이전까지 11 기의 벽화고분이 알려졌다. 1949 년 이후 중국 학자들이 발견한 것은 9 기이다. 마선구 1 호, 오회분 4 호, 산성하 322, 983 호, 만보정 1368 호, 하해방 31 호, 장천 1, 2 호, 우산하 4 호 등이다 .5) 현재 중국 동북지역 벽화고분은 모두 20 기이다. 고구려 고분은 遼寧 桓仁과 吉林 集安 두 곳에 집중되어 있다. 桓仁 경내 潭江 兩岸 고구려 무덤의 조사는 1956-1959 년 사이에 실시되어 그 곳에서 모두 750 기가 발견되었다. 그 후 그 중에서 44 기를 발굴하였다. 集安 경내의 고구려 무덤은 老嶺山의 嶺前과 嶺後에 분포되었다. 그 중에서 무덤이 집중된 곳은 嶺前이다. 1962 년 嶺前 무덤이 가장 밀집된 通溝를 조사하여 하해방, 우산하, 산 성하, 만보정, 칠성산과 마선구 등 6 개 지구로 나누었다. 그곳 무덤에 대한 일련 번호는 모두 11,300 여 기이다. 그 중에 발굴된 무덤은 마선구 1 호묘, 우산하 41 호묘와 68 호묘, 오회분 4 호묘, 만보정 78 호묘와 983 호 등이다. 동시에 과거에 발견한 상당수의 봉토석실 벽화묘에 대한 보호 조치를 취하고, 그 중 오회분 5 호와 통구 12 호 등은 다시 정리와 실측을 하였 다. 삼실묘 제 1 실 묘 내의 진흙 속에서 인골편과 토기편이 거 발견되었다. 동시에 槍林河유역과 압록강 서안의 大高力墓子,小高力墓子, 朱仙溝, 長 )II 등지의 무덤 등이 조사, 발굴되었다. 장천 묘군에서는 1 호와 2 호의 봉토석실 벽화묘가 발굴되었다. 그 의 嶺後의 고구려 무덤에 대한 조사가 실시되어 여러 유형의 무덤 160 여 기를 발견하였다. 상기한 두 곳 의에 遼寧 撫順 등지에서 소형의 고구려 무덤들이 발견되었다. 桓仁 지구는 고구려가 수도를 丸都로 옮기기 이전의 정치 중심지였다. 그곳에서 발견된 무덤은 모두 積石墓이다. 절대 다수가 가공되지 않은 石境로 축조되었다. 潭江 東岸의 고력묘자촌 부근의 무덤군은 그 중에서

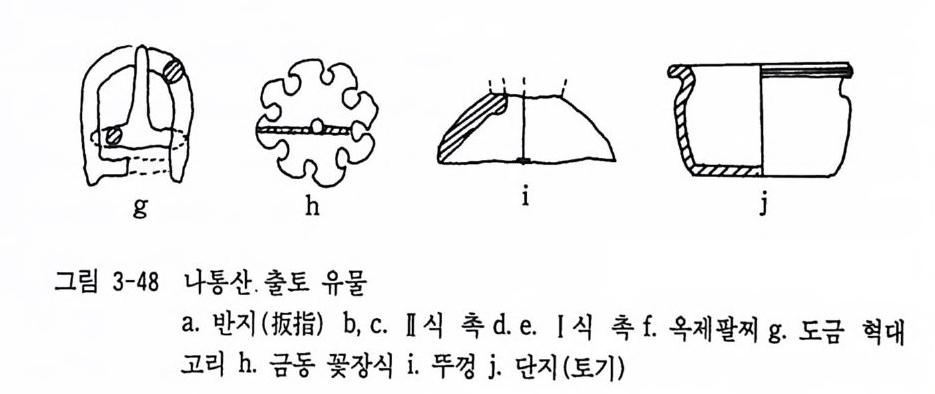

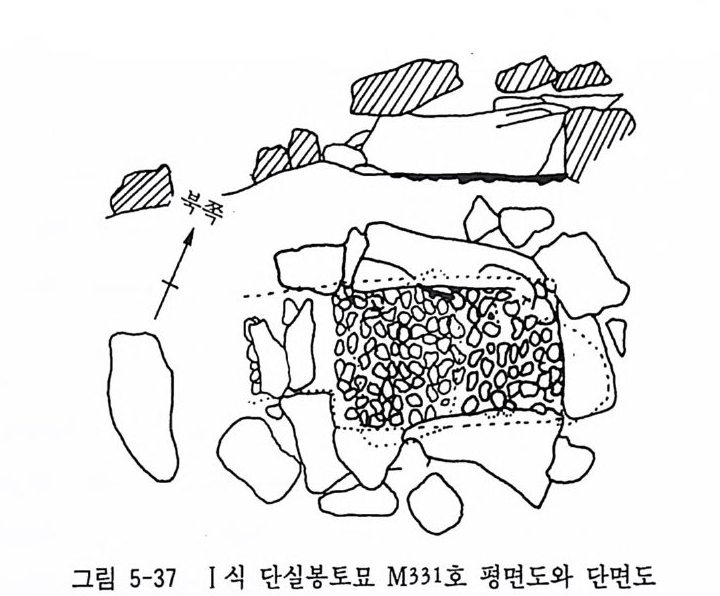

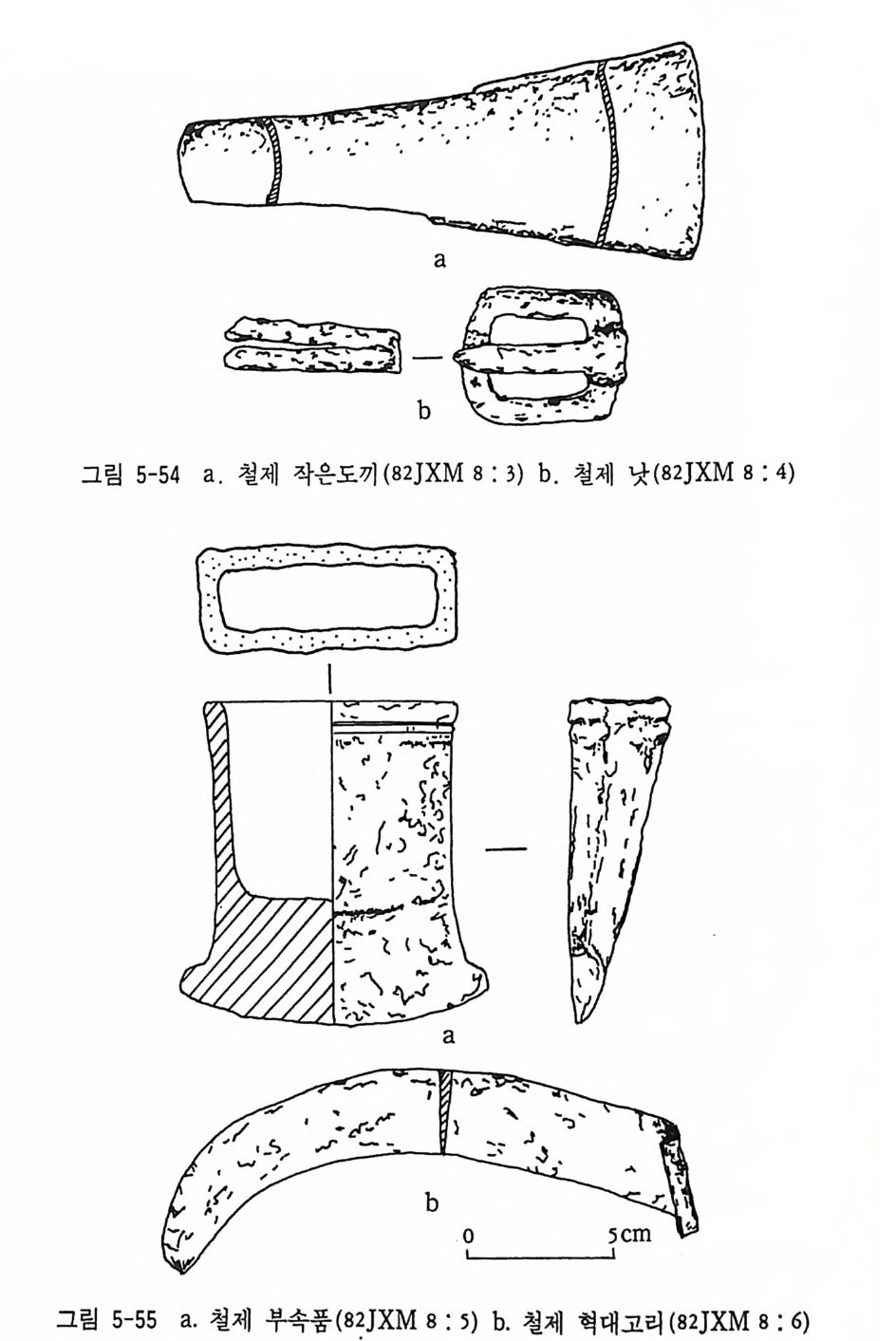

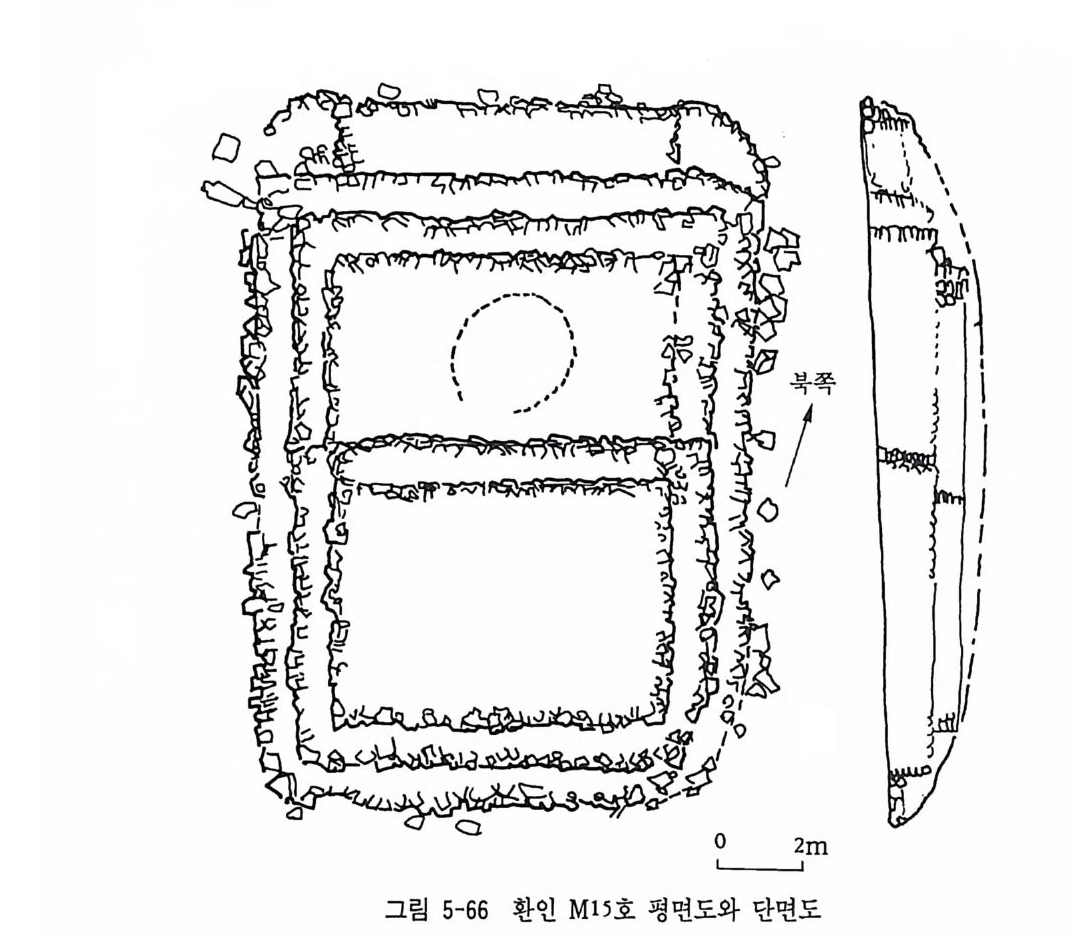

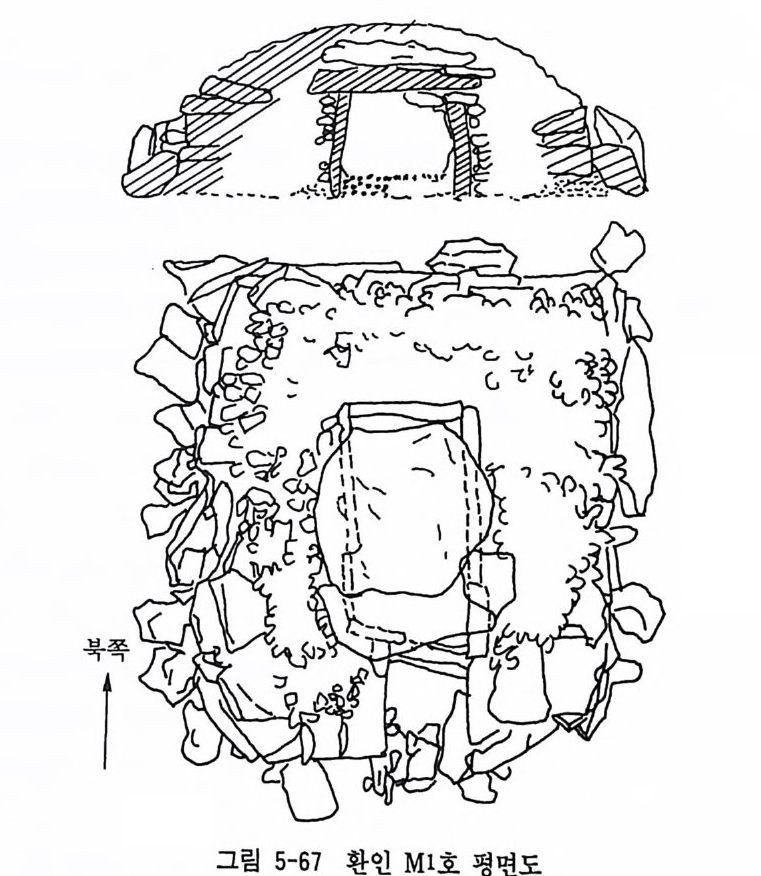

가장 중요한 곳 중 하나이다. 그 무덤군은 남북 방향으로 연속적으로 놓 여 있는데 그 길이가 lOOOm 나 된다. 무덤은 대 • 중 • 소 등의 세 가지 유형으로 구분된다. 모두 지상에 자연 석괴를 이용하여 묘실을 쌓았다. 대형 적석묘로는 15 호묘가 대표적이다. 그 묘는 2 개의 묘실을 가졌으며 기단 남북 길아가 약 13m, 동서의 너비가 10m, 높이가 약 1.2 m 이다. 그 무덤은 먼저 남쪽을 절반 쌓은 후 북쪽을 절반 쌓았다. 그리고 그 기 단상에 다시 높이 약 o.6m 되는 묘실을 쌓았다. 역시 남쪽 실을 먼저 쌓고, 그 다음 북쪽 실을 쌓았다. 기단 주위에 한 줄의 너비가 약 lm 되는 담(園培)이 있다. 산언덕을 따라서 축조된 무덤들은 남쪽은 높고 북쪽은 낮다. 또, 기단의 붕괴를 막기 위하여 북쪽에는 담 이의에 하나 의 너비가 약 1.6 m 되는 보호벽(護瑞)이 있다. 시체와 부장품은 묘실 바 닥에 있다. 그런 다음 천장에 석괴를 덮었다. 중간형의 적석묘에는 기 단, 담과 보호벽이 없다. 직사각의 묘실은 석괴와 석판으로 축조되었다. 보통 길이 2m, 너비 1m, 전면에 사잇길(雨道)이 있으며 單室 의에 2 실 과 3 실도 있다. 천장은 석괴로 봉하였다. 어떤 묘실 주위에는 비교적 큰 석괴를 받쳐 놓았다(예; 1 호). 소수의 중형 적석묘는 封石 의에 한 충의 봉토를 덮었다(예; 8 호). 그것은 봉토석실 무덤의 전신이다. 소형 적석 묘의 결구가 간단하다. 석괴 또는 석판을 쌓아 만들었는데 길이가 2m 가 안 되며, 너비 lm, 높이 0.5m 의 직사각형 석실로 사잇길도 없으며 천장 은 석괴로 봉하였다. 어느 것은 작은 석판만으로 네 벽을 세우고 천장을 하나의 판석으로 덮었다. 발굴된 중, 소형의 적석묘 내에는 모두 부장품 이 없으며, 다만 대형 적석묘 내에서 소량의 철제 무기와 마구, 칼, 창, 촉, 재갈 그리고 혁대고리 등이 출토되고, 약간의 단지(!編鏞)와 登, 금 동 장식 의에 은제 팔찌, 동제 팔찌 등이 출토되었다. 상기한 3 종 유형의 적석묘는 뚜렷하게 3 개 등급으로 형성되었다. 그것 은 死者의 여러 신분을 나타내는 것으로 보고 있다. 또한 무덤군 내의 분포정황도 같은 현상으로 나타나 있다. 高力墓子 고분군은 남쪽의 산언

덕 정상으로부터 산세를 따라서 위에서 아래로 그리고 남쪽에서 북쪽으 로 배열되었다. 전술한 15 호의 대형 적석묘는 가장 큰 무덤 중의 하나이 다. 그 무덤은 남쪽 산언덕의 정상에 있다. 그 북쪽으로 2 기의 대형 적 석묘가 있다. 그리고 다시 북쪽으로 네 줄의 대형 적석묘가 배열되어 있 다. 가장 긴 배열은 70m 나 되며 그러한 적석묘는 북쪽에 있다. 남쪽에 면한 1 기 묘는 북벽에 기대어 축조되었다. 그로 인하여 그것들은 모두 독립된 남벽이 없다. 또한 그것들의 축조시기는 남쪽면과 인접한 무덤들 보다 늦은 것으로 보고 있다. 따라서 북향과 동서향으로 갈수록 양측에 축조된 무덤은 그 축조 시기가 늦어진다. 북쪽에서 점차 낮은 곳으로 내 려가면서 대형 적석묘로부터 중형의 적석묘와 소형의 적석묘가 분포되었 다. 그것은 산정상의 대형 적석묘가 왕실귀족의 분묘라는 것을 나타내고 있다. 언덕 중간의 중형 적석묘는 통치계급보다 낮은 신분의 분묘이고, 분산되어 분포된 소형 적석묘는 일반 고구려인의 분묘이다. 고구려가 丸者 B 로 천도함에 따라서 정치, 경제의 중심도 현 集安縣 縣 境으로 옮겨 왔다. 그러므로 그곳에 현존한 고구려 시기의 분묘의 수량 은 桓仁 경내의 고구려 무덤군보다 많다. 또, 초기에 유행된 적석묘 의 에 시대가 늦은 대량의 봉토석실묘가 출현하였다. 동시에 桓仁 고력묘자 무덤군에서 볼 수 있었던 대형 적석묘의 배열순서, 묘실 축조정황 등 은 集安 경내에서는 볼 수 없다. 다만 무덤군의 배열은 비교적 규칙적이 다. 일반 적석묘가 묻힌 지세는 비교적 높아서 대부분 산의 정상 또는 산언덕 위에 있었는데, 봉토묘가 묻힌 곳은 비교적 낮아서 대부분이 산 의 발치 또는 강가의 계지상에 있다. 그 예로 槍林河 좌안의 大高力墓子 무덤군은 적석묘와 봉토묘가 비록 교차 · 분포되었지만, 적석묘는 대체로 무덤군의 앞쪽에 있으며, 또 규모가 비교적 커서 변장이 8-12m 사이다. 봉토묘는 대부분 뒤쪽에 있으며 규모가 작다. 이미 발굴된 43 호의 邊膳 길이는 겨우 5m 정도이다. 무덤군 중에 길이가 2m 도 못 되는 소형 석 관묘가 있다. 조사에 의하면 集安 지구의 고구려 묘구는 적석묘와 봉토

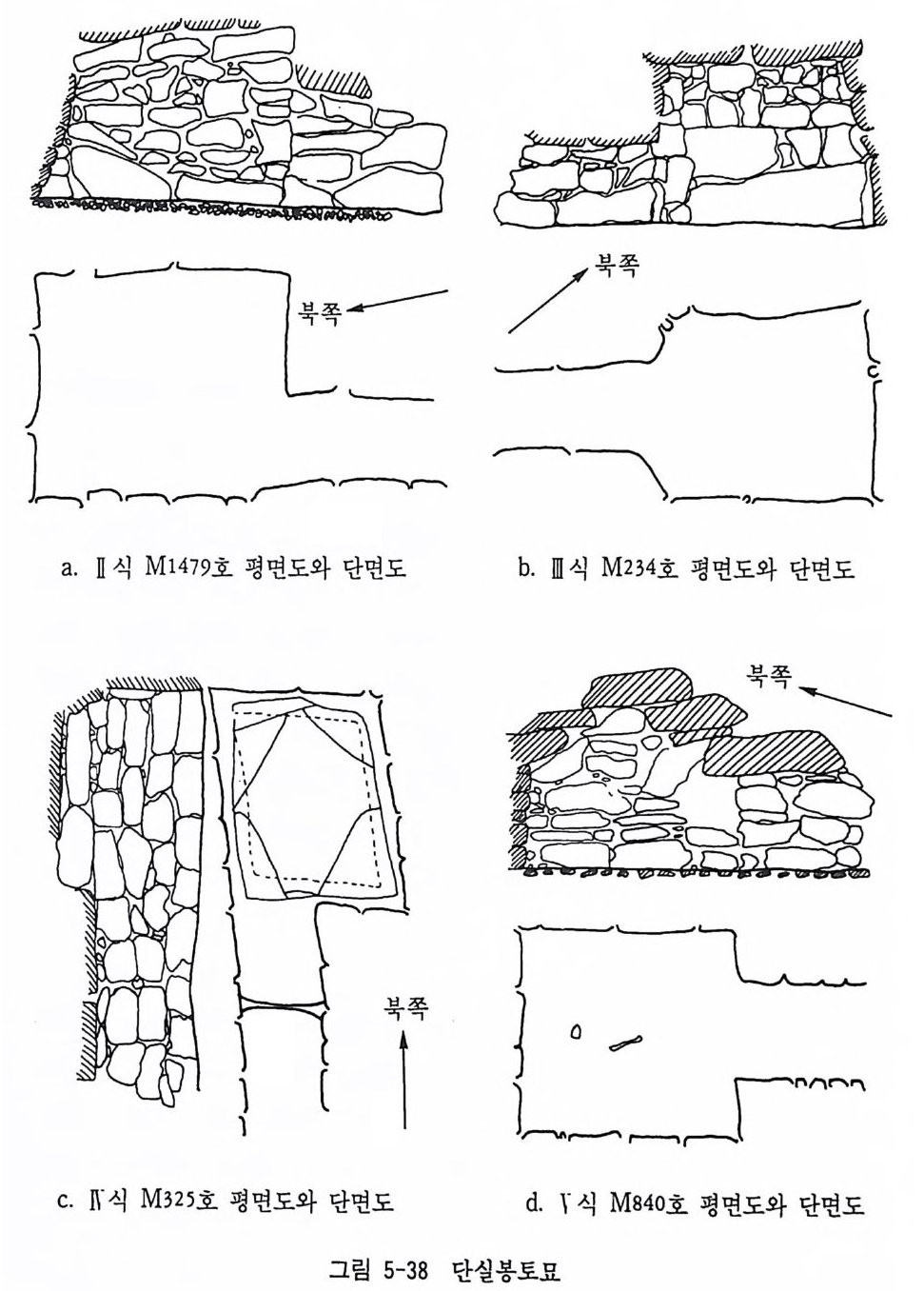

묘 두 구로 나뉘고 있다. ' 적석묘 중에는 또한 方 壇 적석묘, 方 壇 階稀 적 석묘, 방단계제형 석실묘와 봉토洞室 墓 등 5 식으로 나뉘고 있다. 봉토묘 도 방단봉토 석실묘, 방단계제 봉토석실묘, 土石混封 석실묘와 봉토석실 묘 등 4 식으로 나뉘고 있다. 시기적으로 보아 적석묘가 일반적으로 이른 시기에 해당된다고 보고 있다. 그 다음에는 적석묘와 봉토묘가 공존하는 일단의 과도기가 있다. 그 이후의 무덤은 대부분 봉토석실묘이다. 集安 지구의 비교적 이른 시기의 적석묘는 桓仁 지역과 감이 산아래 한편에 보호벽을 쌓는 방법이 보인다. 예로 良民墓地의 적석묘의 기단은 상당히 높다. 그러나 산언덕 가파른 곳에 위치하고 있는 무덤은 기단 바깥에 한 줄 또는 여러 줄의 보호용의 낮은 담을 쌓고 있다. 그것은 봉토의 붕괴 와 유실을 방지하기 위해 계단형식으로 축조되었다. 계단식 적석묘의 초 기 형태이다. 集安 지구에서 최근에 발굴된 고구려 무덤은 중 • 소형의 적석묘와 봉 토석실 벽화묘 등이다. 그 발굴을 통하여 무덤 形制의 변천과정이 알려 졌다. 과거에 발견된 고구려 묘실벽화는 모두 봉토석실묘 안에 그려진 것이 상례였으나, 1974 년에 발굴된 우산하 41 호묘는 새로운 정황을 보여 주었 다. 그것은 1 기 정사각형 기단의 적석묘였다. 기단 중앙에 판석으로 평 면 직사각형의 묘실을 구축하고, 그 벽면에 백회를 바른 후 벽화를 그렸 다. 벽화는 목재의 가옥구조로서 상량과 기둥, 처마, 나무들과 사람들을 그렸다. 고구려시대의 묘실 내 벽화를 그리는 풍습을 보여 주었다. 과거 에는 봉토석실묘 내에만 벽화가 있는 것으로 연구되었다. 새로 발굴된 봉토석실묘 중 중요한 것은 만보정 1368 호, 마선구 1 호, 장천 1 호와 2 호묘, 오회분 4 호묘 등이다. 1966 년 발굴된 만보정 1368 호 묘는 1 기 單室墓이다. 벽화는 백회 위에 그렸다. 다만 네 벽과 蕩井上에 는 먹으로 가옥구조를 그리고 채색은 하지 않았다. 그와 갇이 간단한 벽 화는 集安 고구려 벽화무덤 중 드문 일이다. 또한 그 무덤의 형제는 상

당히 작다. 묘주인의 신분이 낮기 때문에 벽화가 간단한 것으로 보고 있 다. 그러한 가옥구조의 작법은 초기 형태를 반영한다. 그 시기를 3 세기 중엽 또는 4 세기 초 무렵으로 보고 있다. 마선구 1 호 무덤은 1962 년에 발굴되었다. 主室은 정사각형이며 사잇길 양측에 각각 하나의 측실 (耳室) 이 있고, 墓頂 (천장)은 궁륭상이다. 묘실 가운데에 하나의 석괴도 있다. 묘실 내와 양측실에 모두 벽화가 있다. 벽화내용은 생활묘사로서 부부대좌, 무도, 수렵 등이며, 그 밖에 갑옷을 입은 무사(군인)의 모습을 그렸는데 무사가 탄 말도 갑옷을 입고 있다. 마선구 1 호 무덤과 시기가 같은 다른 벽화무덤으로 1962 년 봄에 발굴된 통구 1 호묘가 있다. 이 무덤에도 갑옷 입은 군인이 적을 살해하는 그림 이 있다. 그것은 4 세기 중엽 이후에 고구려 지역에서 전쟁이 빈번하게 있었다는 것을 반영한다. 1970 년 장천 무덤군에서 발굴된 1 호묘는 가장 중요한 1 기 봉토석실 벽 화묘이다. 앞, 뒤에 두 개의 묘실이 있고, 후실 네 벽 및 조정에는 연화 무늬(도안)가 가득 그려져 있다. 천장 뚜껑돌 중앙에는 해, 달, 별들이 그려져 있으며 붉은 글씨로 〈~t斗七靑(星)〉의 명문이 있다. 앞(前) 묘실 네 벽에는 사냥, 유희(百戱), 가무, 마구간 등의 그림이 있다. 사람들이 입은 옷은 모두 고구려의 전통 의복이다. 그것은 이른 시기 벽화의 특칭 울 나타낸다. 조정 네 모서리의 株角石 위에 力士가 그려져 있다. 그것 의 제 1 굉돌(重頂石)에는 靑龍 • 臼虎 • 朱雀 • 玄武 등 四神이 그려져 있 다. 제 2 굉돌의 벽화내용은 주로 불교에 관한 것이다. 정면 중앙에 불상 이 있고, 그 좌우에 護法의 사자가 엎드려 있으며, 불상의 오른쪽에 공 양하는 비천상이 있다. 불상 좌우에 두 남자가 엎드려 예배를 드리고 있 으며, 왼쪽에는 서서 우산울 들고 공양하는 여자가 있다. 좌우 양측의 제 2 굉돌에는 각각 네 명의 보살이 그려져 있는데 그들은 蓮臺 위에 서 있으며, 그 양측에 또한 〈연꽃 속의 동자(蓮花化生)〉가 그려져 있다. 그 위의 제 3, 4 굉돌에는 공양하는 비천상과 주악(使樂)인물이 그려져 있다.

과거에 비록 고구려 묘실벽화 중에 불교적 내용(예를 들면 연꽃 속의 동 자, 비천상 등)이 있었지만, 불상과 보살상의 출현은 처음이다. 그것은 불교가 4 세기 중엽에 고구려에 전파된 이후로 상충의 통치계급이 崇信한 것을 반영하여 준다. 1972 년 장천 1 호묘 서북방쪽에서 불에 탄 벽화묘가 발견되었다. 그것 이 2 호이다. 이 벽화묘는 심하게 파괴되었다. 主室 네 벽에는 연화가 가 득 그려져 있었다. 다만 오른쪽 측실에는 〈 王〉字가 띠 (帶)를 이루며 그 려져 있었다. 아마 화려한 비단 휘장(壁衣)을 묘사한 것으로 보인다. 특 히 묘실 내의 돌관대(石稽 臺 ) 위에서 한 조각의 천이 발견되었다. 천조 각은 조직이 치밀하고 經線으로부터 꽃문양을 처리하였는데, 전한 황색 바탕에 붉고 전한 남색의 문양이다. 장천 2 호와 마찬가지로 바단 휘장을 그린 벽화가 1966 년 발굴된 산성하 332 호묘에서도 발견되었다. 그 묘의 평면은 장천 2 호와 마찬가지로 사각형 主室을 가졌고 사잇길 양측에 각 각 측실이 있다. 묘실과 사잇길에 모두 벽화가 있다. 사잇길 벽화에는 사람만 그려져 있으며 묘실 네 벽에는 면직 (錦織 비단)의 도안이 가득 그 려져 있다. 가로 세로로 놓인 구름무늬를 모방한 것이며 홍색, 녹색 등 의 색채를 번갈아 사용하였다. 홍색의 구름무늬 사이에 예서체로 쓴 황 색의 〈 王 〉 字가 있으며, 녹색 구름무늬 사이에는 검은색 또는 붉은색으로 〈 王 〉 字를 그렸다. 발견된 면직의 벽화와 면직 천조각은 당시 고구려 상 층계급에서 색채가 화려하고 선명한 면직품이 유행했음을 나타내 준다. 1962 년 정식 발굴된 오회분 4 호묘는 후기 봉토석실 벽화묘의 대표적인 무덤이다. 시기는 6 세기 중엽 또는 7 세기 초에 해당된다. 봉토는 截頭方 維形(끝 잘린 방추형)이며 높이 8m, 둘레 160m 이다. 묘실 네 벽, 조정 (천장) 및 사잇길 양벽과 관대 위에 모두 채색 벽화를 그렸다. 백회를 바르지 않고 직접 돌벽 위에 벽화를 그렸으며, 내 벽 벽화의 내용은 四 神圖이고 아랫부분에 인동, 연화, 화영무늬 등이 보충되었다. 묘의 천장 석 위에 龍虎가 교류된 그립, 말각석 위에 交龍, 비천상, 주악인물상,

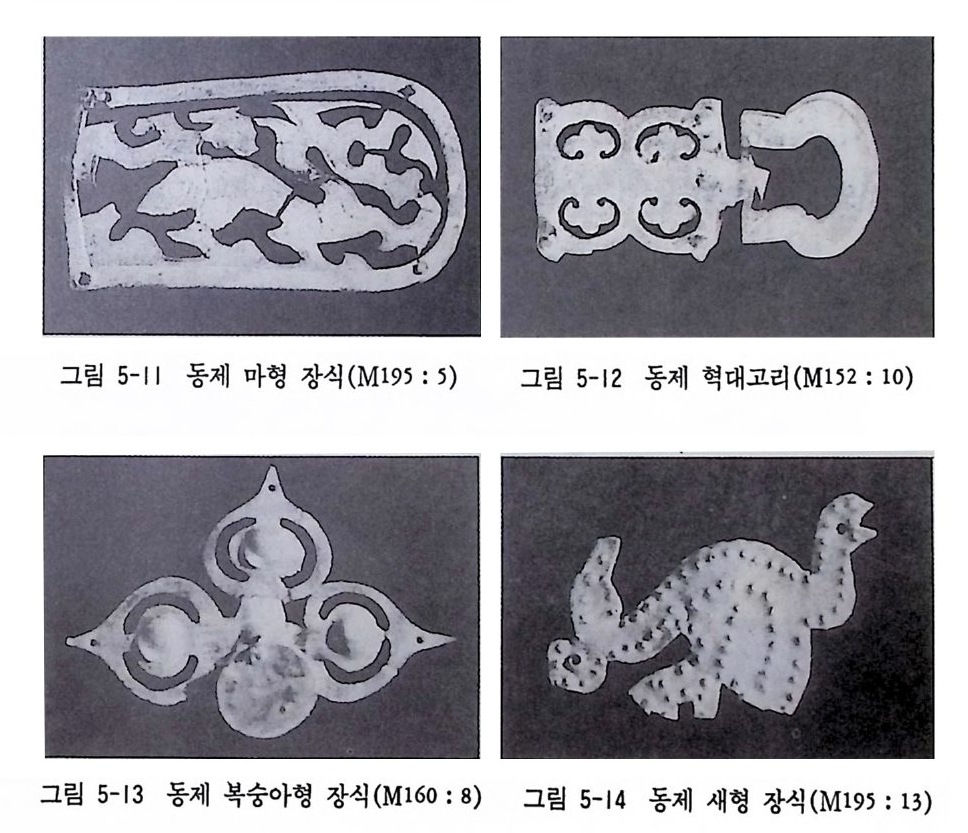

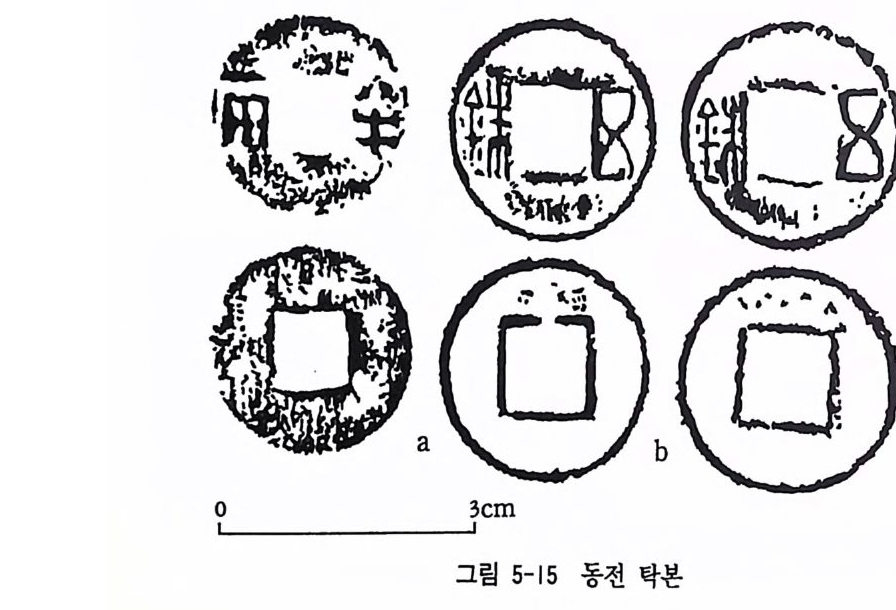

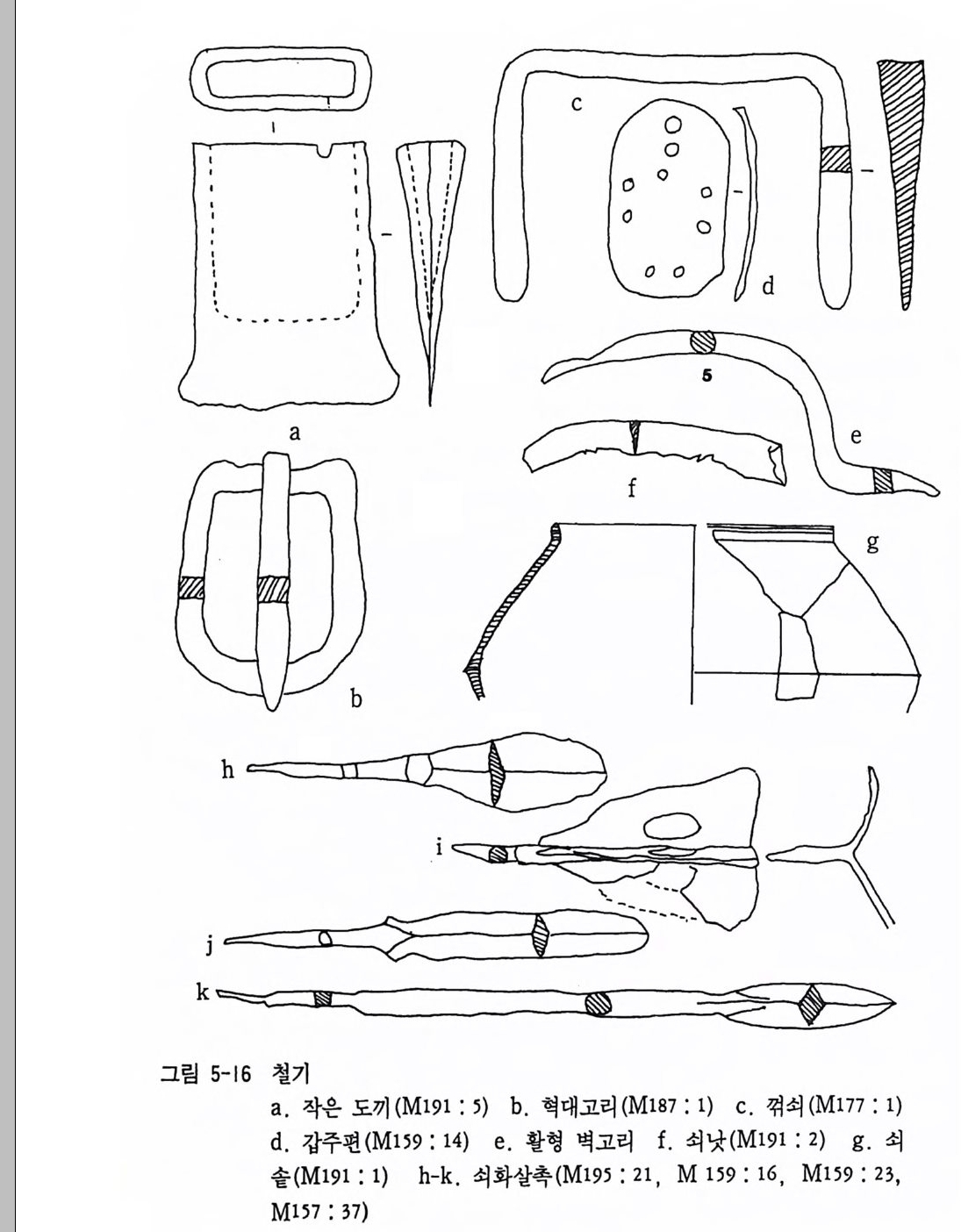

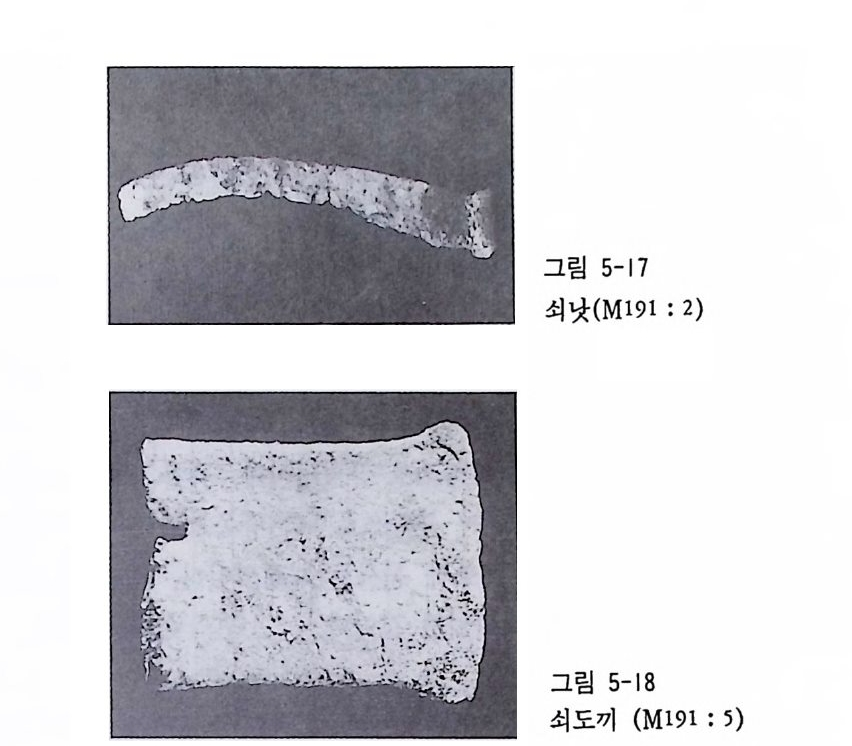

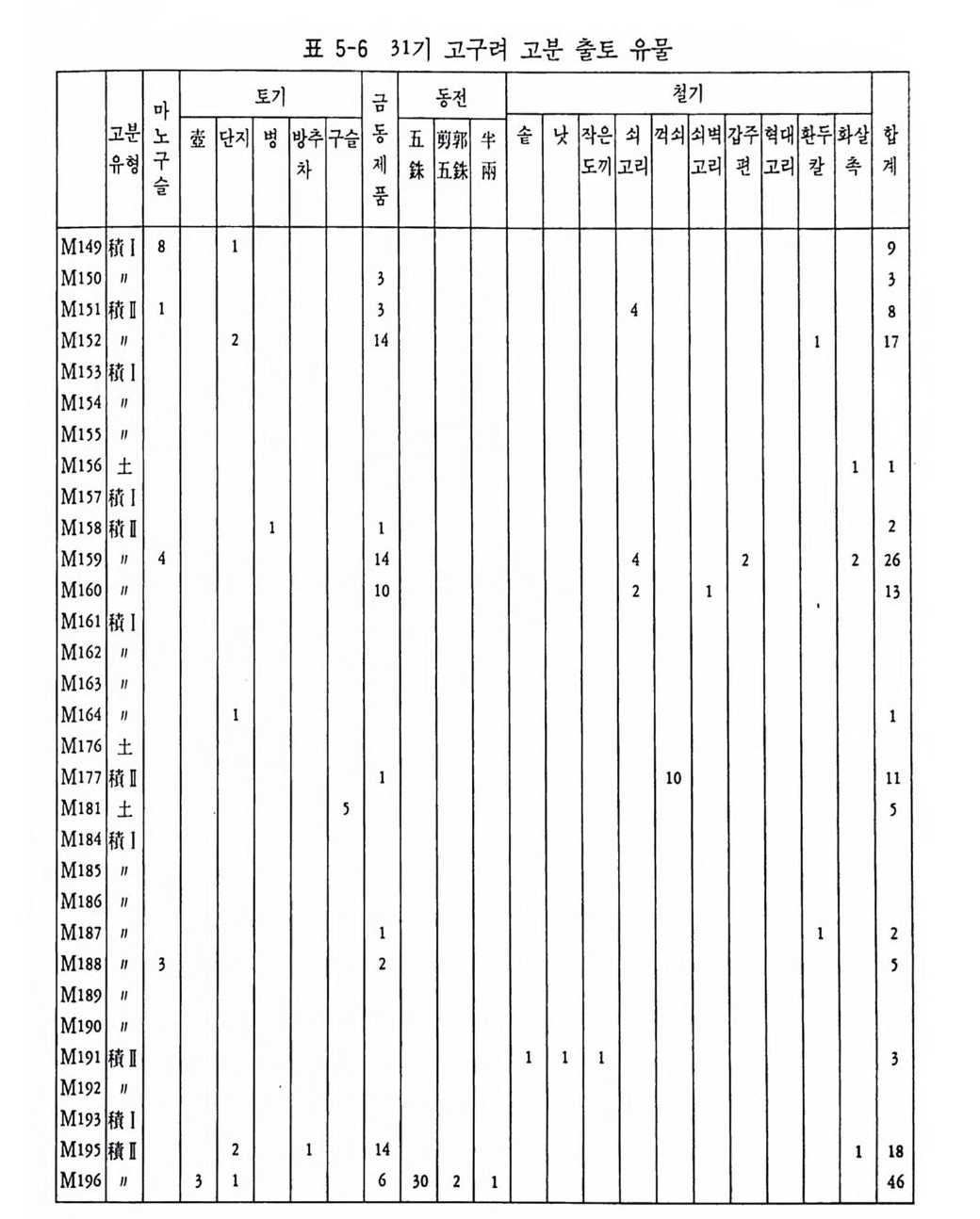

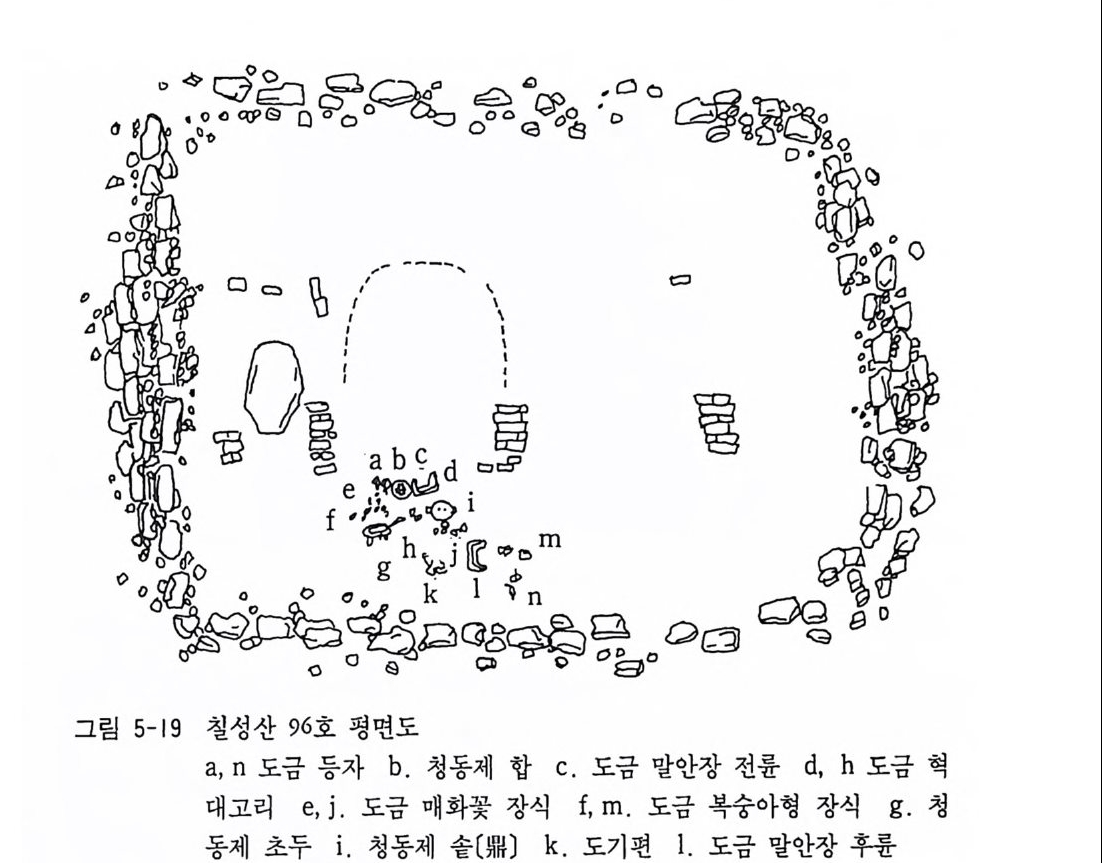

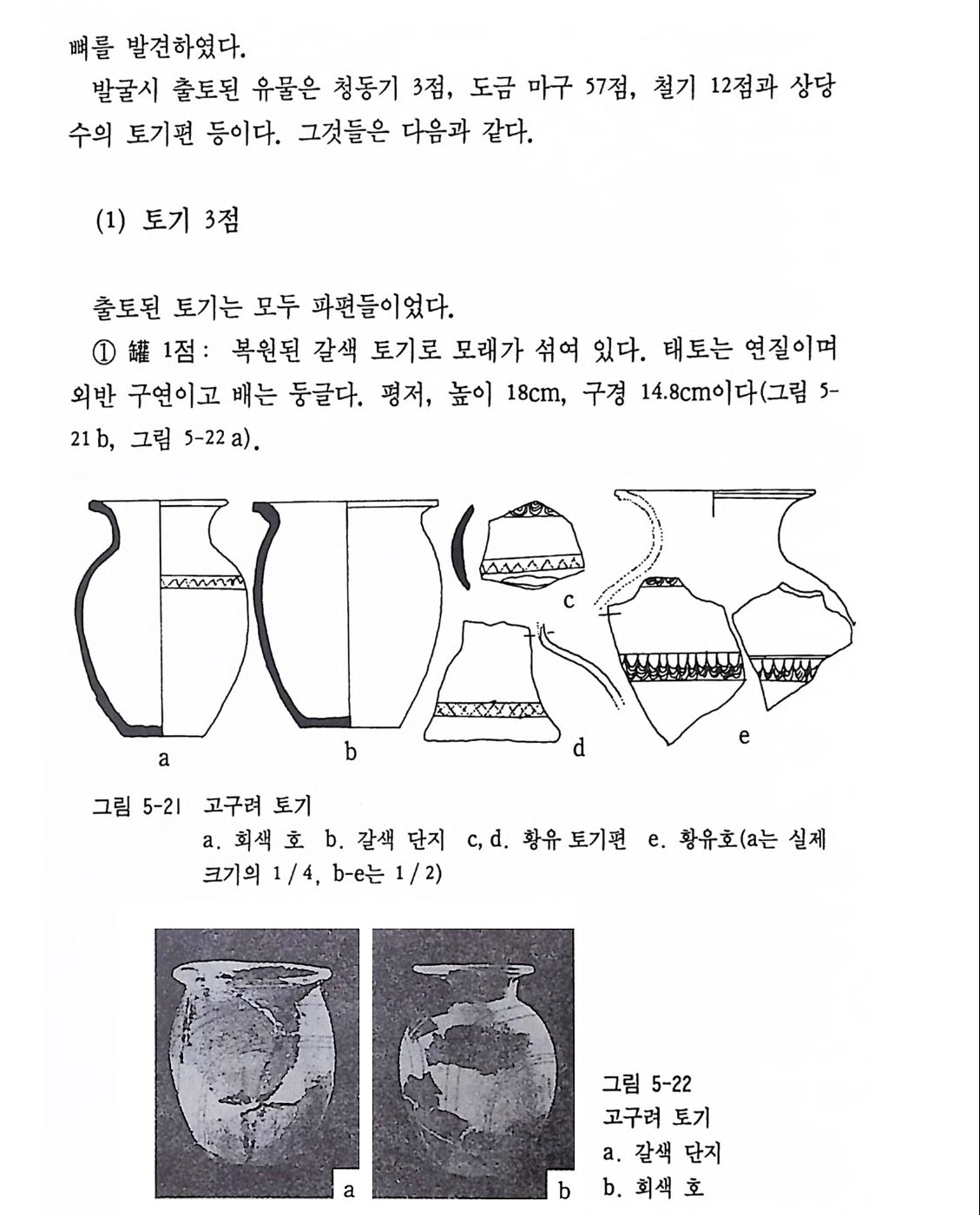

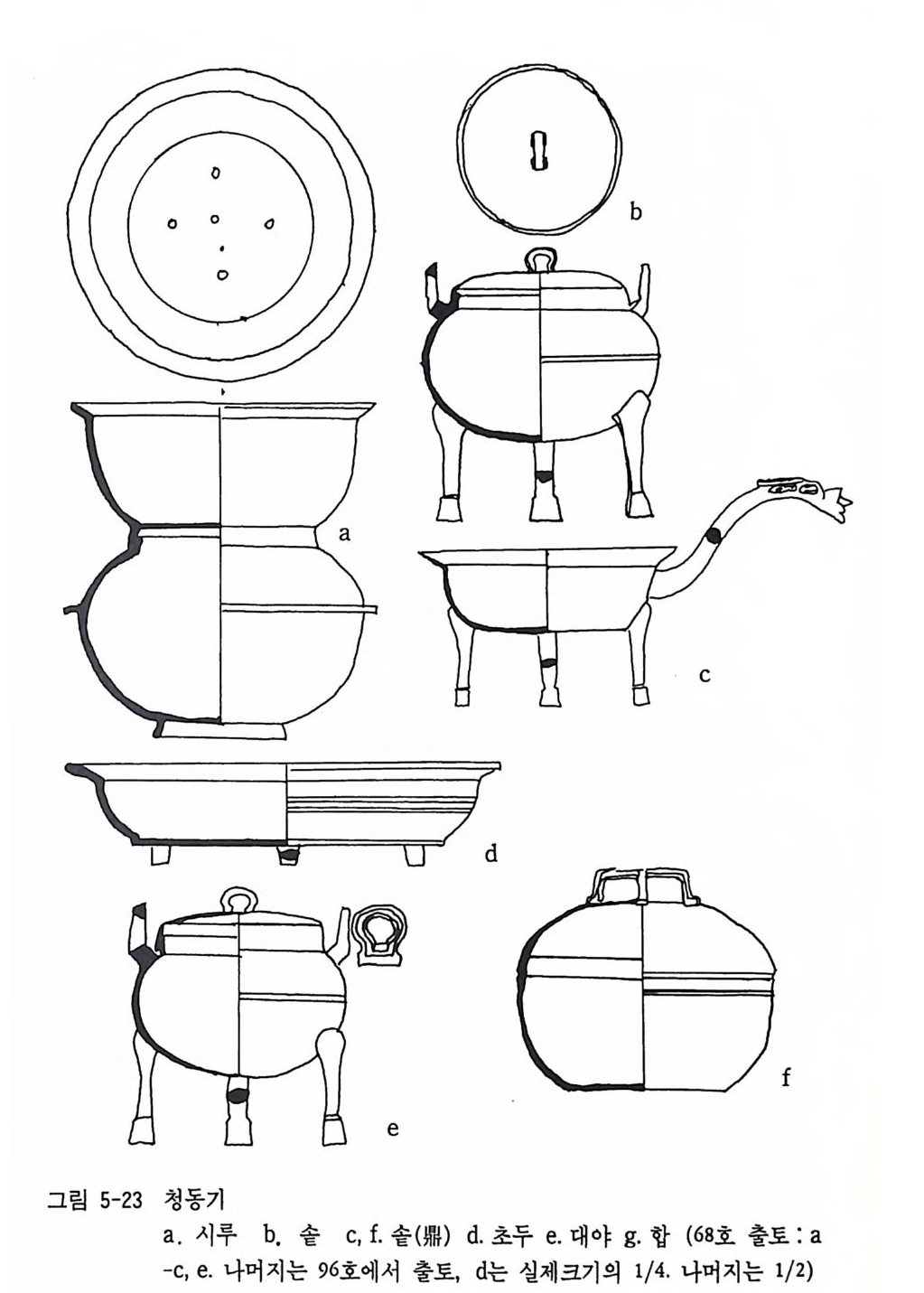

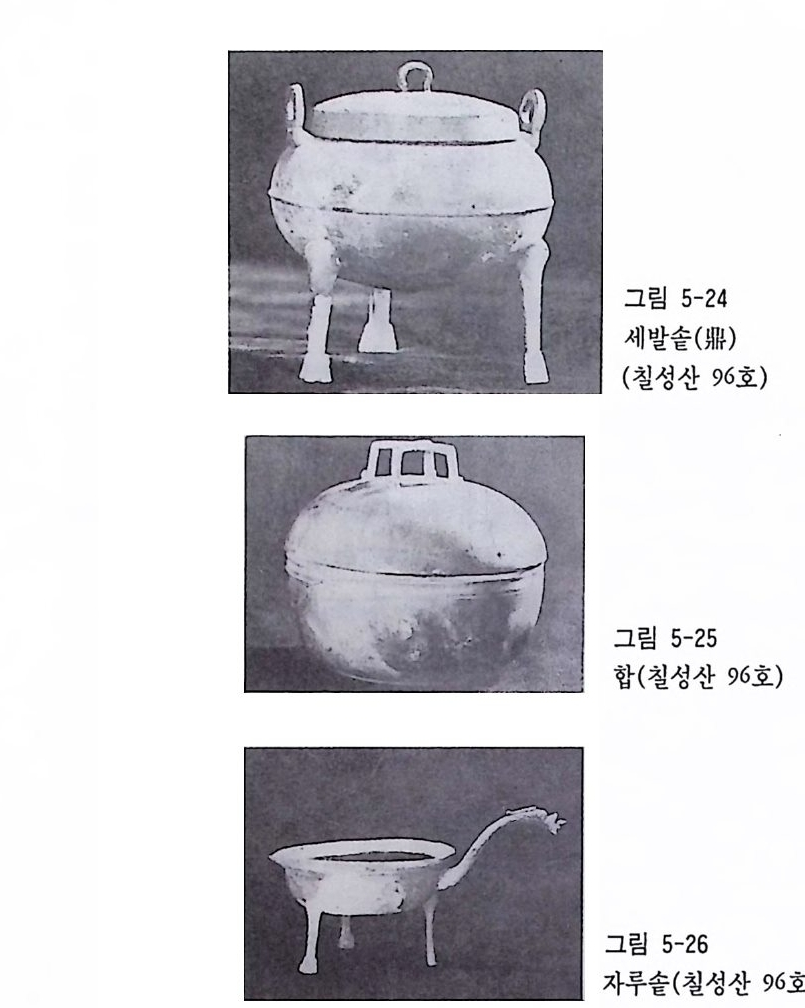

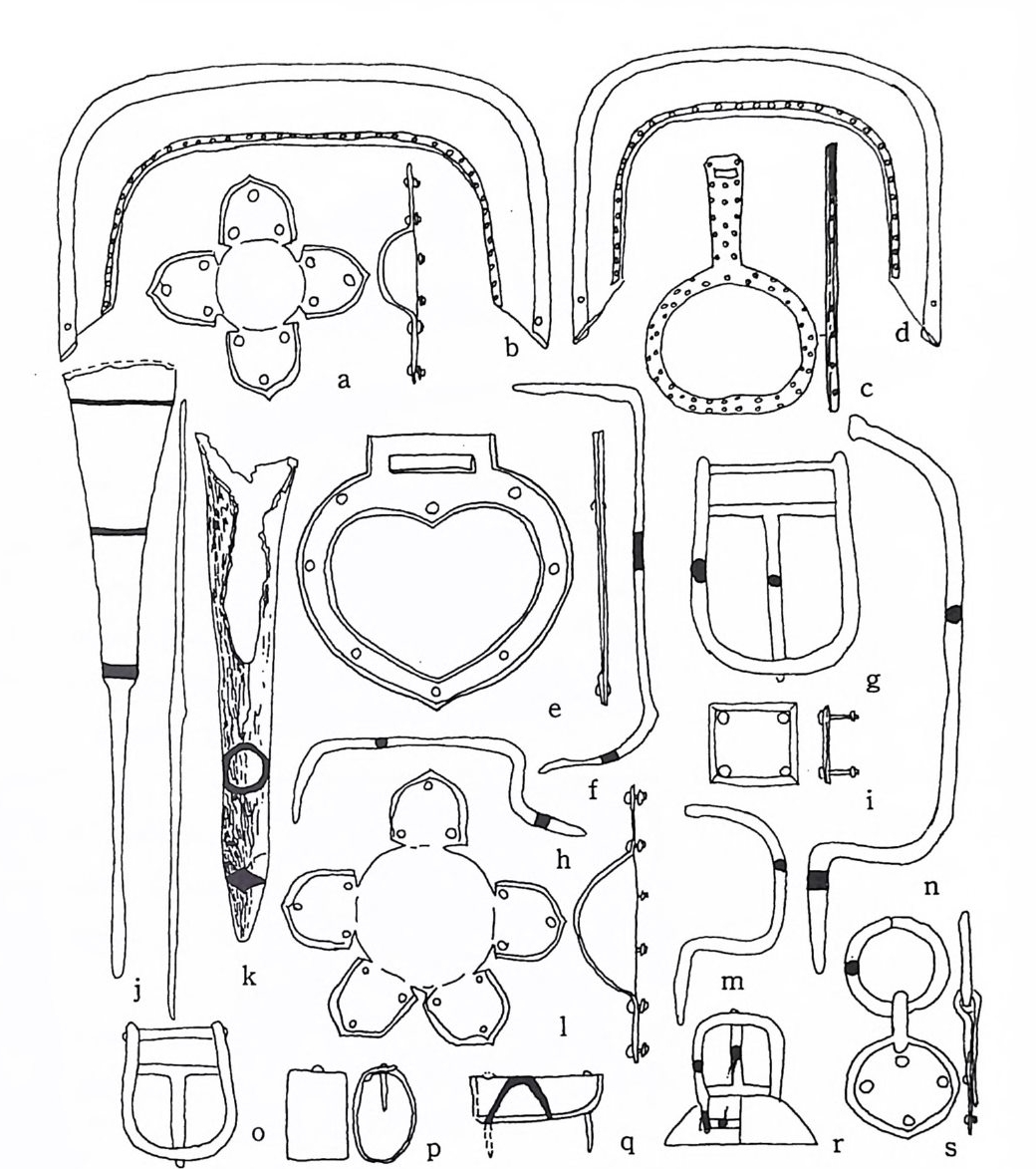

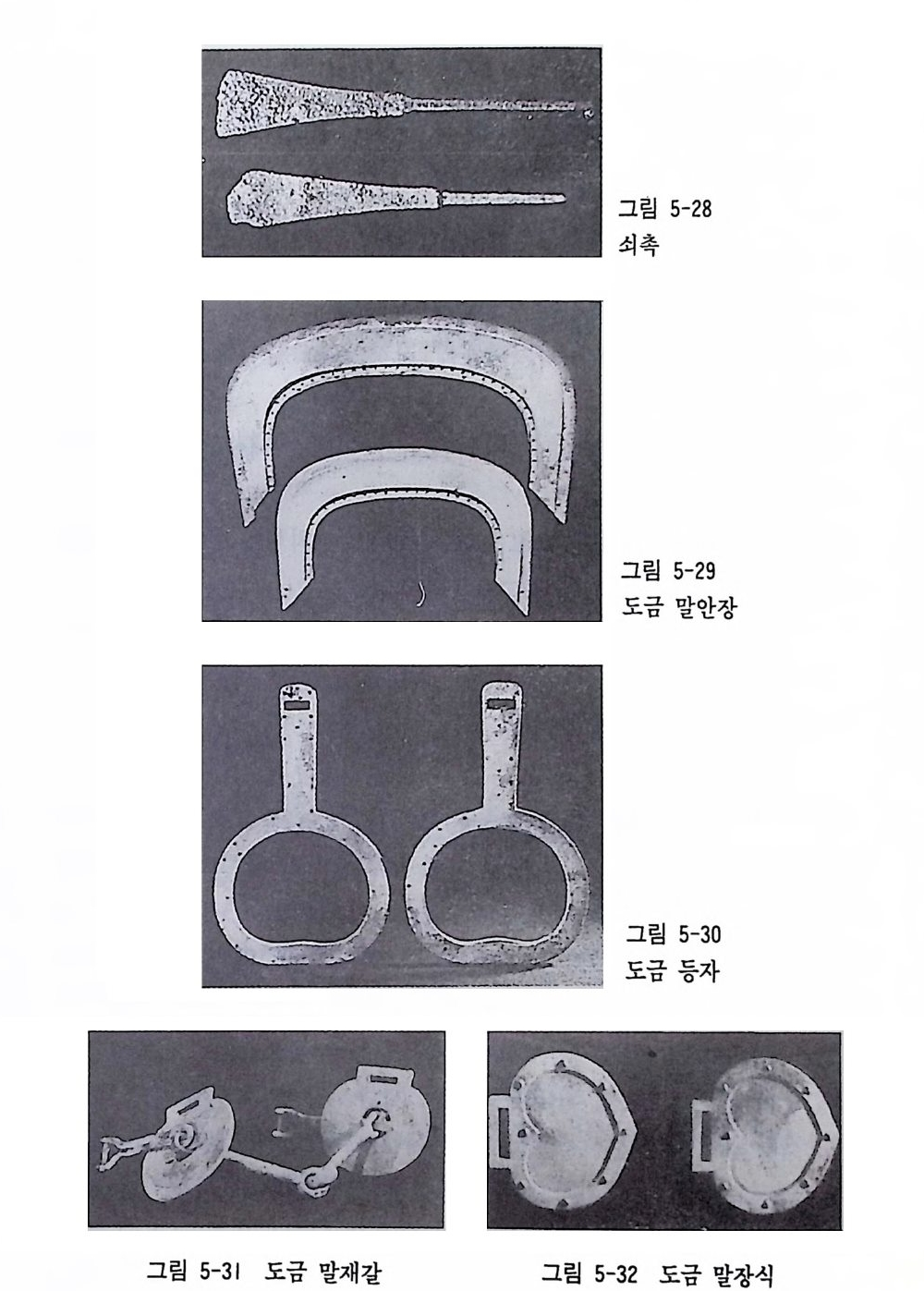

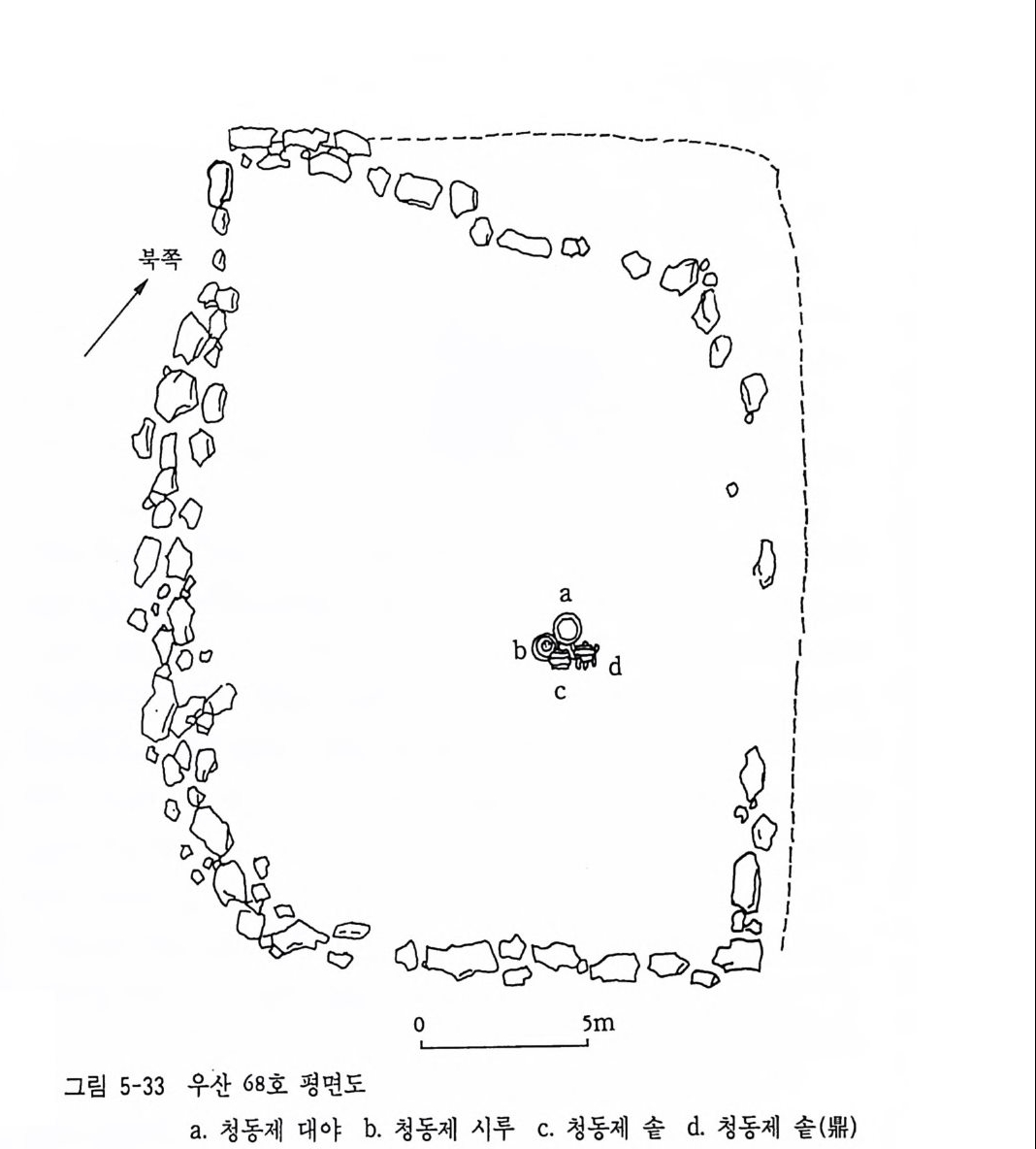

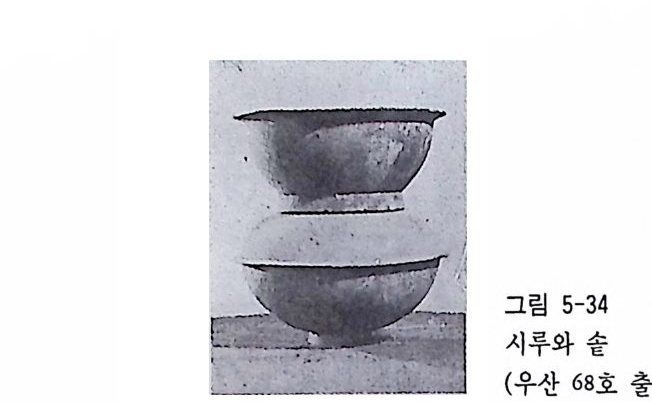

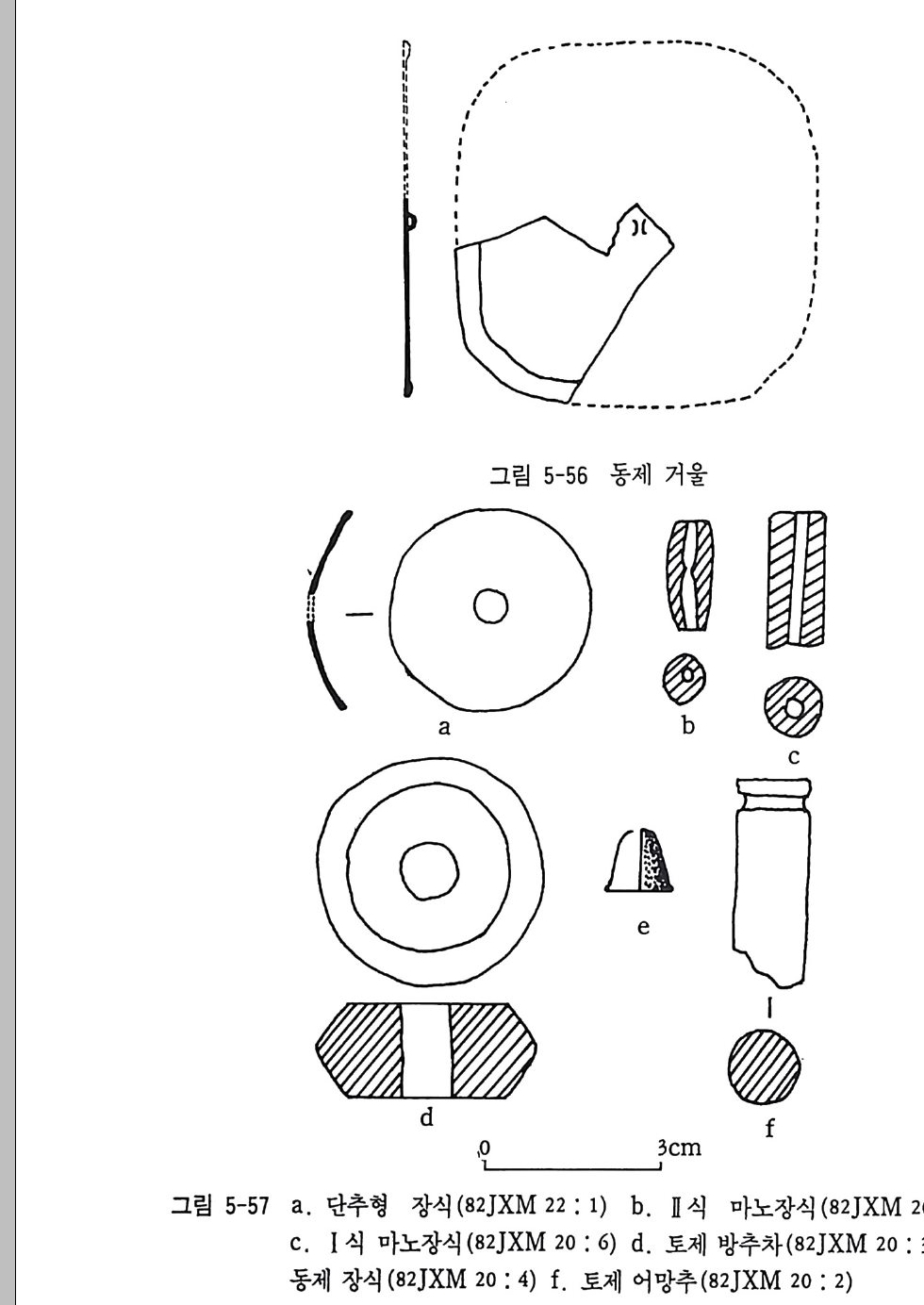

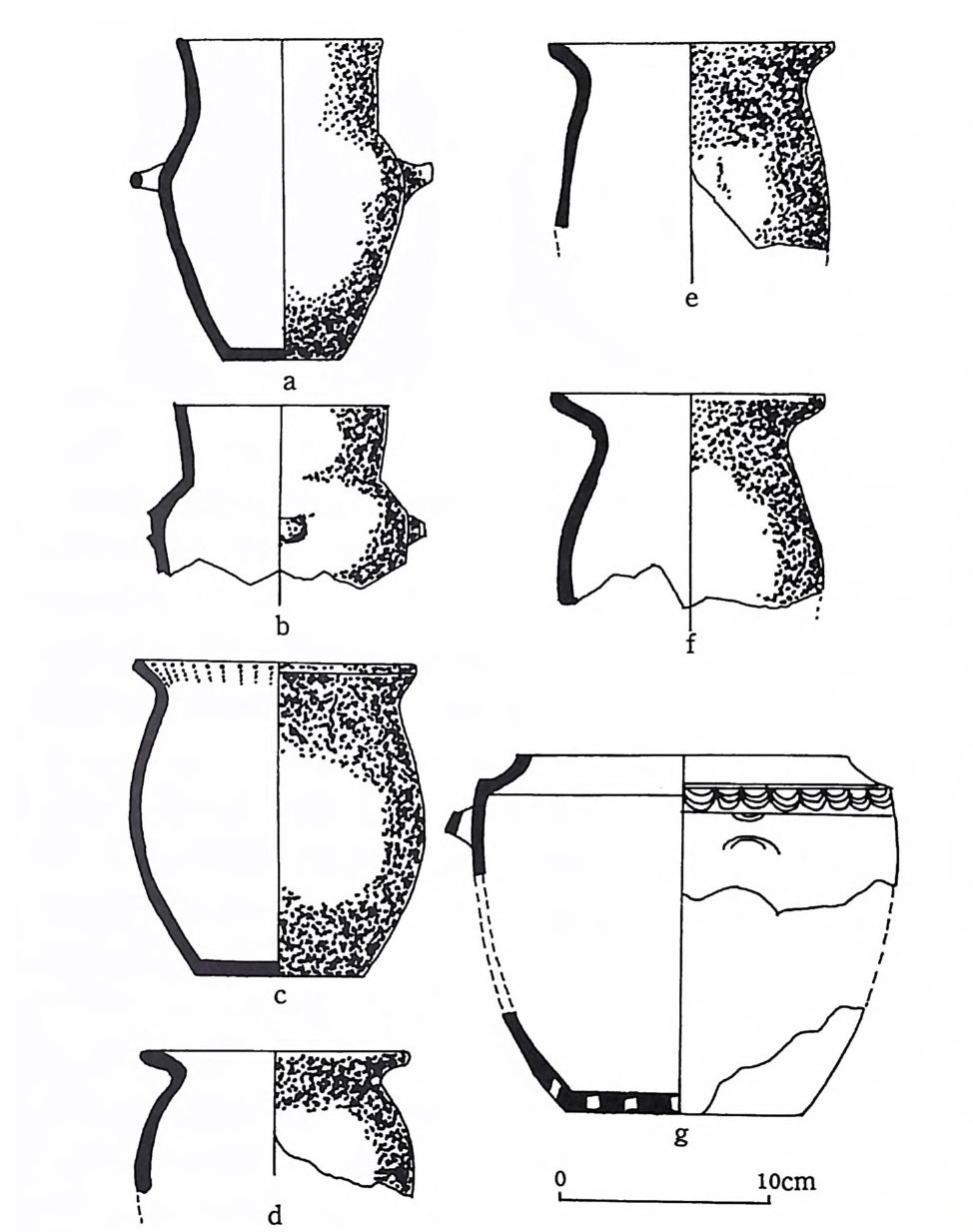

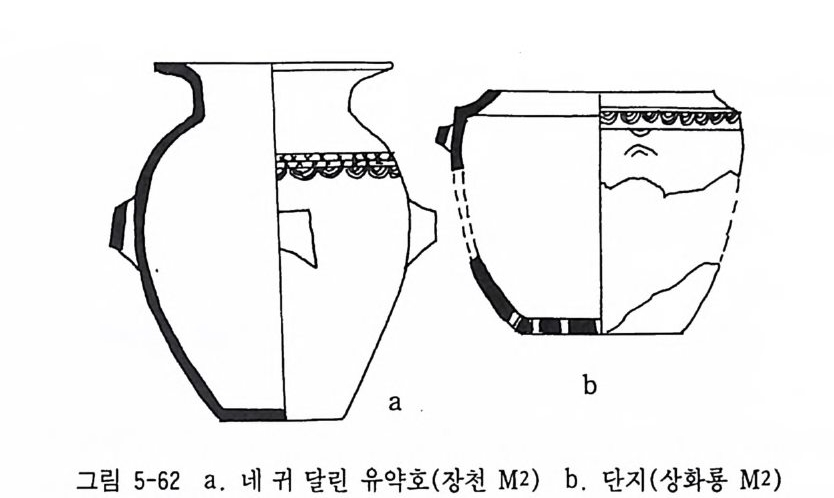

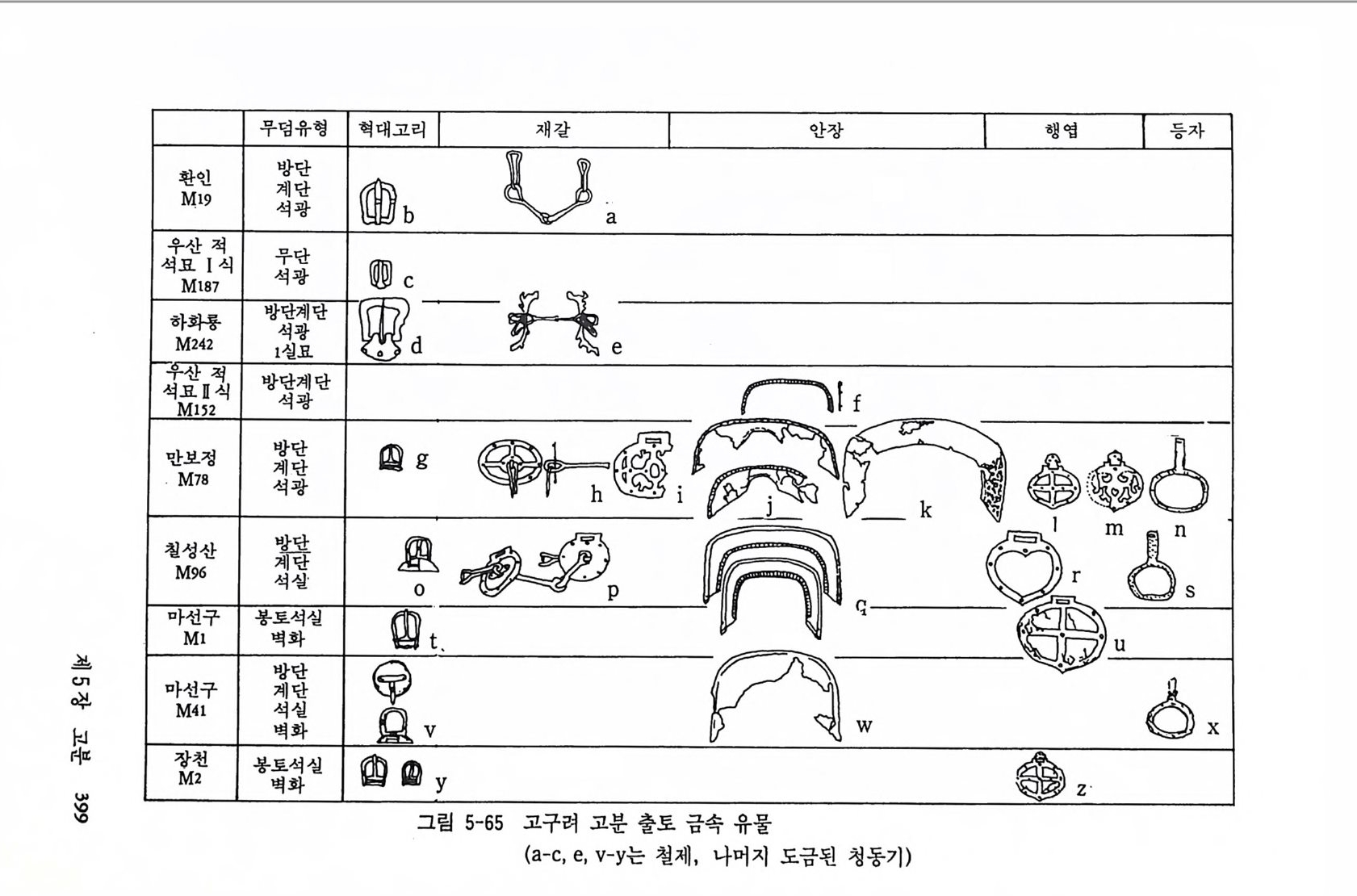

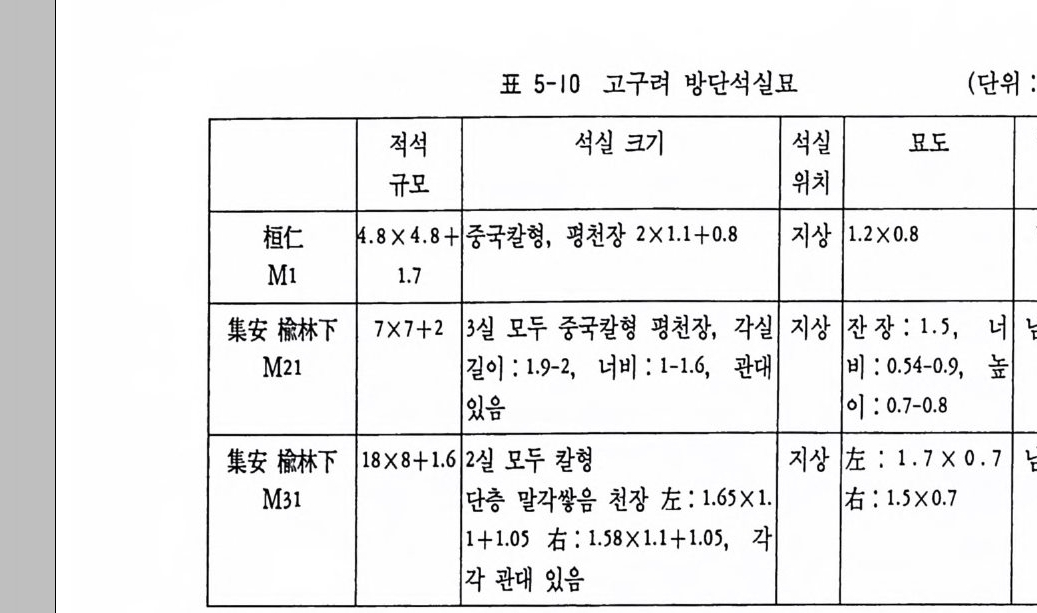

신선, 神島 해, 달, 별 등이 그려졌다. 네 벽의 공간에는 모자, 허리띠 등 의관을 정제한 많은 인물상이 보충되었는데, 고구려 전통의복은 보이 지 않았다. 4 호묘를 발굴할 때 동시 에 동쪽에 있는 5 호묘도 다시 정 리 하 였다. 이 무렵의 벽화내용과 풍격은 4 호와 거의 같았다. 고구려 묘는 대부분 도굴당하였다. 그러나 시기가 비교적 이른 칠성산 의 96 호, 우산하의 68 호, 만보정 78 호 등 적석묘 내에서 다량의 청동기, 금동제, 철기와 토기 등이 출토되었다. 청동기 중에는 세발솥(鼎), 대 야(i先), 鎖斗(자루 달린 솥), 盆, 시루 등이 있었다. 솥, 자루 달린 솥 등은 중국 東漢의 것들과 같다. 금동기와 철기는 주로 마구와 무기 등 이다. 안장, 등자, 재갈과 각종 말장식 등의 마구는 대단히 정교하게 제작되었다. 무기는 주로 칼(7J), 창(牙), 촉과 갑옷편 등이다. 그 중 에는 고구려 민족의 특칭인 납작한 꼭지가 중앙에 달린 화살촉(荷鐵)이 있다. 대량의 마구와 무기의 출토는 당시 고구려가 기마와 작전을 중시 하였음을, 또한 고구려 공예수준이 최고에 이르렀음을 표명하여 준다. 토기는 갈색 토기와 회색 토기 2 종으로 거칠게 만들어진 편이다. 기형은 호와 단지(塗 耀) 두 종이다. 평저의 호는 구연이 넓고 의반되었다. 그 것은 桓仁 출토의 호와 같다. 그 밖에 소량의 황색 유약의 편이 출토되 었다. 비교적 늦은 봉토석실 벽화묘에는 금동제와 철제의 마구, 무기가 주된 부장품이었다. 도금기술은 대단히 발전되어 있었다. 부장된 토기는 대부 분 황색 유약의 토기가 많았다. 그 특징의 기형은 구연이 크고 입술이 해바라진 登이다. 적석묘 출토의 호구연보다 넓다. 어깨 부분에는 4 개의 손잡이(또는 귀)가 있다. 그 밖에 대접(盆), 손잡이 달린 잔(孟)과 바리 그리고 정사각형의 토제 아궁이가 있다. 토기공예도 대단히 향상되었다. 묘 내에서 漆稽片도 출토되었다 .6)

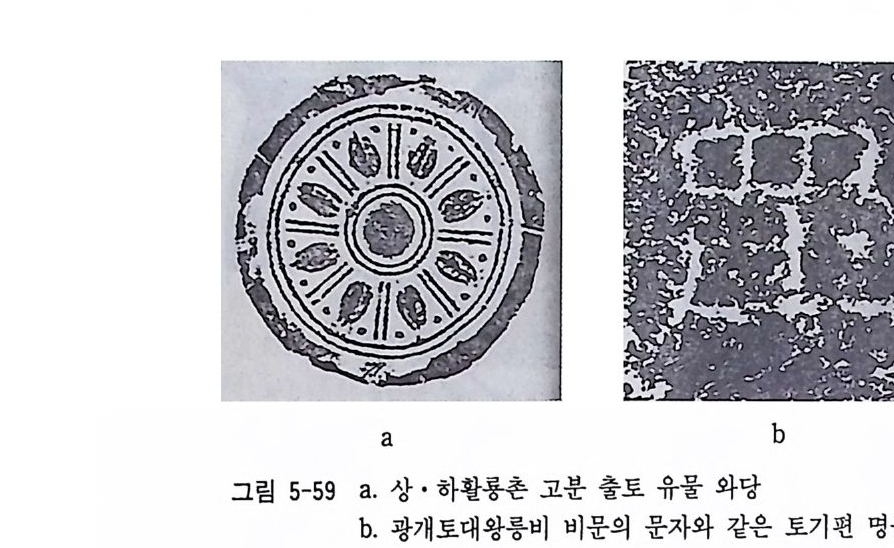

1981-1990 년까지의 연구를 살펴보자. 상기한 바와 갇이 고구려 문화유적은 주로 遼寧의 桓仁과 吉林의 集安 일대에 분포되어 있다. 그 중에서도 集安 일대가 가장 풍부하다. 그곳은 또한 고구려 역사상 2 기의 중요한 수도(都城)가 있었다. 기원전 37 년부 터 427 년까지 그 일대가 고구려의 정치, 경제, 문화의 중심이 되었다. 그곳에는 지금까지 고구려시대의 많은 古城, 벽화고분, 비석, 차단성 (검 문소 또는 關~) 등이 남아 있다. 제 1 단계로 1950 년에서 1966 년까지 고구려 유적에 대한 조사가 실시되 어 그 정황이 파악되고 목록이 발간되었으며, 보호구역이 확정되고 보호 관리 기구가 건립되었다. 동시에 약간의 발굴이 실시되고 보수가 이루어 졌다. 또한 이 기간에 조사보고서와 발굴보고서가 출판되었으나 아직까 지 비교적 상세한 계통적 연구는 없다. 제 2 단계인 1967 년부터 1977 년까지 10 년 동안 소위 문화혁명 기간에는 문물 보호작업이 거의 중단된 상태였다. 다만 후기에 이르러서 몇 곳에 서 대규모 고구려 고분의 발굴 조사가 이루어졌다. 제 3 단계 1978 년부터 1990 년까지는 비교적 활발한 조사작업이 이루어졌 다. 吉林, 遼寧두 성의 문물 조사자들은 集安, 桓仁의 고구려 문화유 적을 전면적으로 조사하였고 그 결과를 『 集安縣文物誌 』 와 『 桓仁縣文物 誌 』 로 편집, 출판하였다. 王健群이 『 好太王碑硏究 』 (임동석 번역)를 출판 하였고, 李 殿福 • 孫玉良이 『 高句麗簡史 』 (강인구 등 번역)를, 耿鐵華는 「好太王碑新考」를 서술하였다. 劉永은 광개토대왕릉비 (好太王碑의 연구) 에 관한 논저를 제출하였다. 集安에서는 方起東이 주관하여 100 기 이상 의 고구려 무덤을 발굴하고, 광개토대왕 등 묘실을 정리하였다. 또, 압 록강변 유적, 國內城 馬面 유적의 정리를 하였다. 1981 년부터 1990 년까지는 동북지 역 전체 고구려 문물 고고에 관한 전 면적인 논술과 연구의 글은 없다. 다만 대표적으로 吉林省 고고연구실과 集安縣 박물관의 「集安高句麗考古的新收稷」이 方起東 • 林至德에 의해서

《文物》 1984 년 제 1 기에 제시되어 1949 년 이후 1970 년부터 1980 년 초까지 吉林省 문물 고고 연구가들이 集安 경내에서 작업한 결과를 제시하고 있 다. 주요 내용은 다음과 같다. © 荒威子, 東川, 長川, 勝利, 二道 威子 등지에서 신석기 시대 후기 부터 청동기 시대 유적에 대한 자료를 제시 ® 국내성 조사와 시굴 내용의 소개, 城內 주요 건물 등은 중앙과 북 쪽에 집중되어 있다. 守備城울 동시에 축조한 丸都山城은 고구려의 新城 이다. ® 고구려 南北 二道의 조사와 확인, 北道에서는 大川의 검문소 (Ih末 ) 의 발견 @ 압록강 水路 조사, 국내성 동남쪽의 압록강 강변에 석재로 축조된 제방(江堤) 유적 발견 ® 이미 알려진 東 臺 子 유적을 연구하여 392 년 봄에 축조된 고구려 왕 족의 제사(廟) 殿堂임을 확인 ® 集安城서북 방향으로 23km 지점의 綠水橋 子 일대에서 고구려 시 대의 採石場 발견 ® 石壇과 土頃 두 종류의 고구려 고분 연구에 대한 많은 전전 제시 ® 集安 通溝 고분군 내에서 발해시대 무덤 발견 ® 고구려 벽화묘의 새로운 발견, 그 예로 장천 1, 2 호의 발굴 ® 고구려 벽화의 보존 연구에 대한 새로운 진전 제시 @ 고구려 무덤 2 기에서 문자 없는 石碑 발견 張雪岩의 「集安考古署述」( 『 遼東丹東本溪地區考古 學 術討論文集 』 )에서 1985 년 1 월에 集安 고고 발굴의 새로운 작업을 소개한 바 있다고 한다. 集安 시내에 國防 도로를 만들기 위하여 우산 고분군을 통과하게 되어서 그곳 에 있는 120 여 기의 고분을 발굴해야만 했다. 이미 발굴된 무덤들은 石 壤과 土壤으로 크게 두 가지로 구분되며, 形制는 복잡하다. 또한 끝 잘 린 방추형 봉토묘도 있었으며, 바교적 거대한 적석묘는 연결되어 고리

형태를 이루고 있었다. 그 중 M3296 호, M3105 호는 邊 箱結構(상자형 결 구)로 나타났으며, 부장품으로 토기, 순금제 유물, 도금기물, 철기 등이 있었다. M3283 호의 방단계단 적석묘 내에서는 토제 어망추가 250 여 점 출토되고, 철제 작살이 40 여 점이 출토되었다. 어느 적석묘에서는 완정 한 붉은색 판와(기와)가 출토되었다. 모두 최초의 일들이다. 魏存成의 「高句麗 • 渤海文化的發展及其關係」 ( 《 吉林大學社會科學 學 報 》 ) 에 대한 연구가 1989 년 제 4 기에 발표되었는데 고구려의 문화발전의 내용들 울 서술하고 발해 문화와 비교하였다. 그리고 두 나라 문화의 都城 • 土 城 건축, 건축물 장식, 무덤 形制,특징, 부장품, 그리고 유약 바론 토 기 등을 다루면서 각 민족의 특색을 설명하였다. 2) 古城 연구 고구려가 建都한 訖升骨城은 학계에서 遼寧城 桓仁縣의 五女山으로 인 정되고 있다. 서기 3 년에 國內로 수도를 옮겨서 〈 築尉那巖城〉한 것으로 기록되었다. 國內城 유적은 集安城 내에 있다. 성의 북쪽에는 丸都山城 이 있다. 죽 당시의 尉那巖城이다. 그 의 吉林省과 遼寧省의 동부 지구 에 크고 작은 고구려 산성이 많이 있다. 遼寧省과 吉林省 내의 고구려 유적에 대한 조사보고서와 연구논분은 다음과 같다. 集安縣文管所, 「集安高句麗國內城址的調査與試堀」, 《文物》 , 1984 년 제 1 기. 李殿福 「高句麗丸都山城」, 《文物》, 1982 년 제 6 기. 林至德 • 張雪岩, 「高句麗兩都城」, 《文物天地》, 1984 년 제 6 기 (필자, 자 료 없음) .

吉林省文物工作隊 「高句麗羅通山城」, ((文物》, 1985 년 제 6 기. 撫順市博物館 • 新賓縣文化局 「遼寧省新賓縣黑溝高句麗早期山城」, 《 文 物》, 1985 년 제 2 기 . 董學增 「吉林市龍潭山高句麗山城及其附近衛城調査報告」, 《 北方文物 》 , 1986 년 제 4 기 (자료 없음). 栗谷의 「關於高句麗山城」〔 〈〈 博物館硏究 》 ; 1983 년 제 1 기 (자료 없음)〕에서 桓仁의 五女山城, 集安의 山城子山城, 覇王朝山城, 平壤의 大城山城, 順 川의 慈母山城, 黃龍山城, 泰川의 龍吾里山城의 예를 들어 고구려 산성 의 축조법, 사용, 방어 등의 특칭을 제시하고 있다. 산성의 위치 확정 또는 자연지세의 이용을 연구한 결과 고구려인들은 가장 적합한 장소를 선택한 것으로 판단되고 있다. 일반적으로 모든 산성은 산세의 험준함, 수륙 교통의 요충지, 군사상의 유리한 지대 등을 선택해 축조되었다. 둘 째, 고구려는 산성 구축시 자연지세를 효율적으로 이용하기 위해 많은 시간을 思考하는 데 사용하였다. 셋째, 산성에는 女培, 維樓, 角樓, 望 樓, 水溝(水溝門) 등의 성벽에 관계된 것이 있으며, 성문, 壅門, 暗門 등의 문과 관계된 것들이 있고, 성안에는 將臺, 봉수, 창고, 兵營, 연못 지 등의 각종 시설이 있다는 것이다. 넷째로 고구려 산성은 기본적으로 완정한 방어체계를 갖추었다 한다. 魏存成의 「高句麗初 • 中期的都城」(《北方文物》, 1985 년 제 2 기)은 문헌자 료와 고고자료를 이용하여 연구한 고구려 도성에 대한 논문이다. 초기 도성은 卒本川 서변의 높은 산 위에 건립되었으며, 그것의 명칭은 訖升 骨城으로 보았다. 문헌기록에 의하면 돌로 담을 쌓고 성안에는 전망대와 연못이 있었으며, 산세가 험준했던 것으로 추측된다. 덧붙여서 산성 부 근에 고구려 무덤이 있으며, 그곳은 遼寧省 桓仁縣의 오녀산성으로 알려 져 있다. 중기 도성은 集安 경내에 있으며, 그것은 오랫동안 고고 조사, 발굴과 연구에 근거하여 확장될 수 있다고 보았다. 위나암성은 縣城(集

安) 북쪽에 있는 산성자산성으로 보고 있으며, 후에 그것은 환도산성으 로 불렀다. 국내성은 현 集安縣城에 소재하고 있다. 平壤城에 대한 동천 왕 21 년 (247) 과 미천왕 3 년 (302) 의 문헌기록은 원래의 낙랑군이 위치한 곳을 지적한 것이 아니라 고구려 후기의 평양성으로서 오늘날 集安縣城 소재의 국내성이라는 것이다. 王健群의 「玄萊郡的西遷和高句麗的發展」 ( 《 社會科學戰線 》 , 1987 년 제 2 기) 에서 고구려의 첫번째 왕도는 沃沮城으로 오늘날의 咸興이라고 주장하고 있다. 그리고 集安縣城 古城은 국내성이라고 부르며 集安縣城에서 북쪽 으로 2.5km 되는 지점의 산성을 환도성 또는 위나암성이라고 칭하는 것 은 모두 옳지 않다고 주장하고 있다. 고구려 두번째의 왕도는 국내성으 로 〈 乃在東部近海地區, 有人考訂在永興一帶, 似有道理(국내성은 東部 近 海 지구에 있으며, 어느 학자의 고증에 의하면 영흥 일대로 보는데 그것은 합 당하다) 〉 라고 주장하고 있다. 고구려의 세번째 왕도는 환도성으로, 오늘 날 集安 고성이라고 주장하면서 후인들이 환도성이 국내성에 부속되었다 고 하는데, 산성인 환도성, 즉 위나암성에 부착된 것은 착오라는 것이 다. 고구려의 네번째 왕도는 평양이다. 전체적으로 개괄하면, 고구려는 沃沮城에 建部하고 다시 국내성으로 천도하고, 세번째로 환도(集安)에 천도하며 네번째로 평양에 천도하고, 다시 환도로 천도하였다가 재차 평 양으로 옮겼다는 것이다. 즉 동쪽으로부터 서쪽으로 계속 천도하여 발전 하였다는 주장이다. 李殿福 • 孫玉良의 「高句麗的 都城」 〔《博物館硏究》, 1990 년 제 1 기 (자료 없 음)〕에서는 오녀산성이 고구려 산성임을 부정하고, 국내성이 集安에 있 는 것도 부정하고, 集安산성자산성이 환도성, 즉 위나암성이라는 관점 울 부정한 것에 대하여 쐐기를 박으면서 문헌과 고고 자료를 바탕으로 고구려의 첫번째 도성은 홀승골성, 즉 遼寧 桓仁의 오녀산성이고, 두번 째 도성은 환도성으로 국내성에서 북쪽으로 2.5km 지점의 산성으로 원 래 위나암성이다. 네번째 도성은 평양성이며, 다섯째는 長安城으로 모두

한반도 북부에 있다고 주장하였다 한다. 方起東의 「集安東 臺 子高句麗建築遺址的性質和年代」 ( 《 東北考古與 歷 史 》 ) , 1982 년 제 1 집)는 유일하게 고구려 도성 건축에 관한 논문이다. 발굴된 보 고서와 문헌자료를 토대로 〈 東 臺 子 건축 유적의 Il 室은 農神一稷(사직) 에 제사 지내는 장소로서 그 건축 연대는 고국양왕 9 년 (392) 3 월 〉 로 주 장하고 있다. 무덤 발굴과 연구, 조사보고와 발굴보고는 다음과 같다. 集安縣文物保管所, 「集安發現靑鋼短劍墓」, 《 考古 》 , 1981 년 제 5 기. 集安縣文管所, 「集安萬 賓 汀 242 古墓淸理簡報」, 《 考古與文物 》 , 1982 년 제 6 기. 方起東 • 林至德, 「集安通溝兩座樹立石碑的高句麗古 墓 」, 《 考古與文物 》 , 1983 년 제 2 기. 集安縣文物保管所, 「集安高句麗墓葬發堀簡報」, 《 考古 》 , 1983 년 제 4 기. 集安縣文物保管所, 「集安縣上下活龍古墓發堀簡報」, 「集安老虎'肖古墓發 堀簡報」, 《文物》, 1984 년 제 1 기. 柳風 • 張雪岩, 「 1976 년 集安洞溝古墓淸理」, 《 考古 》 , 1984 년 제 1 기 . 集安縣文物保管所, 「集安縣新發現的兩處高句麗墓群」, 《 博物館硏究 》 , 1984 년 제 1 기 (자료 없음) . 孫仁杰 • 運勇 「在東方金字塔上」, 《文物天地》, 1984 년 제 6 기 (자료 없음) . 孫仁杰 「折天井墓調査捨 零 」, 《博物館硏究》, 1988 년 제 3 기 (자료 없음) . 張雪岩, 「集安兩座高句麗封土墓」, 《博物館硏究》, 1988 년 제 1 기 (자료 없음). 이 기간에 고구려 고분의 유형, 발전에 대한 연구가 상당히 전전되었 다. 李殿福의 「高句麗墓硏究」 (《考古學報》, 1980 년 제 2 기)의 글은 고구려

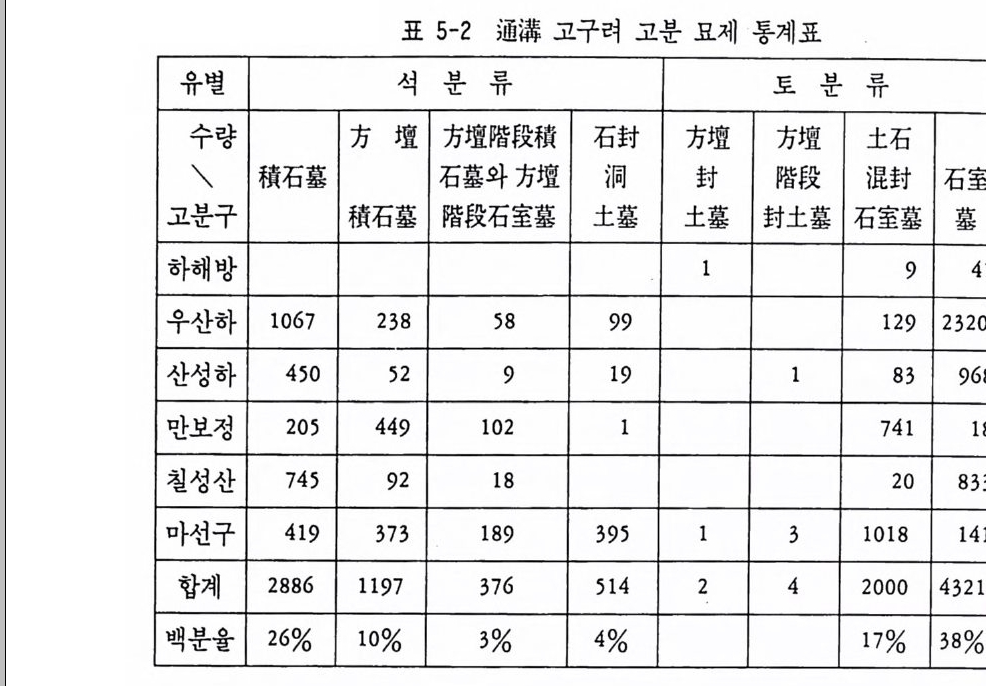

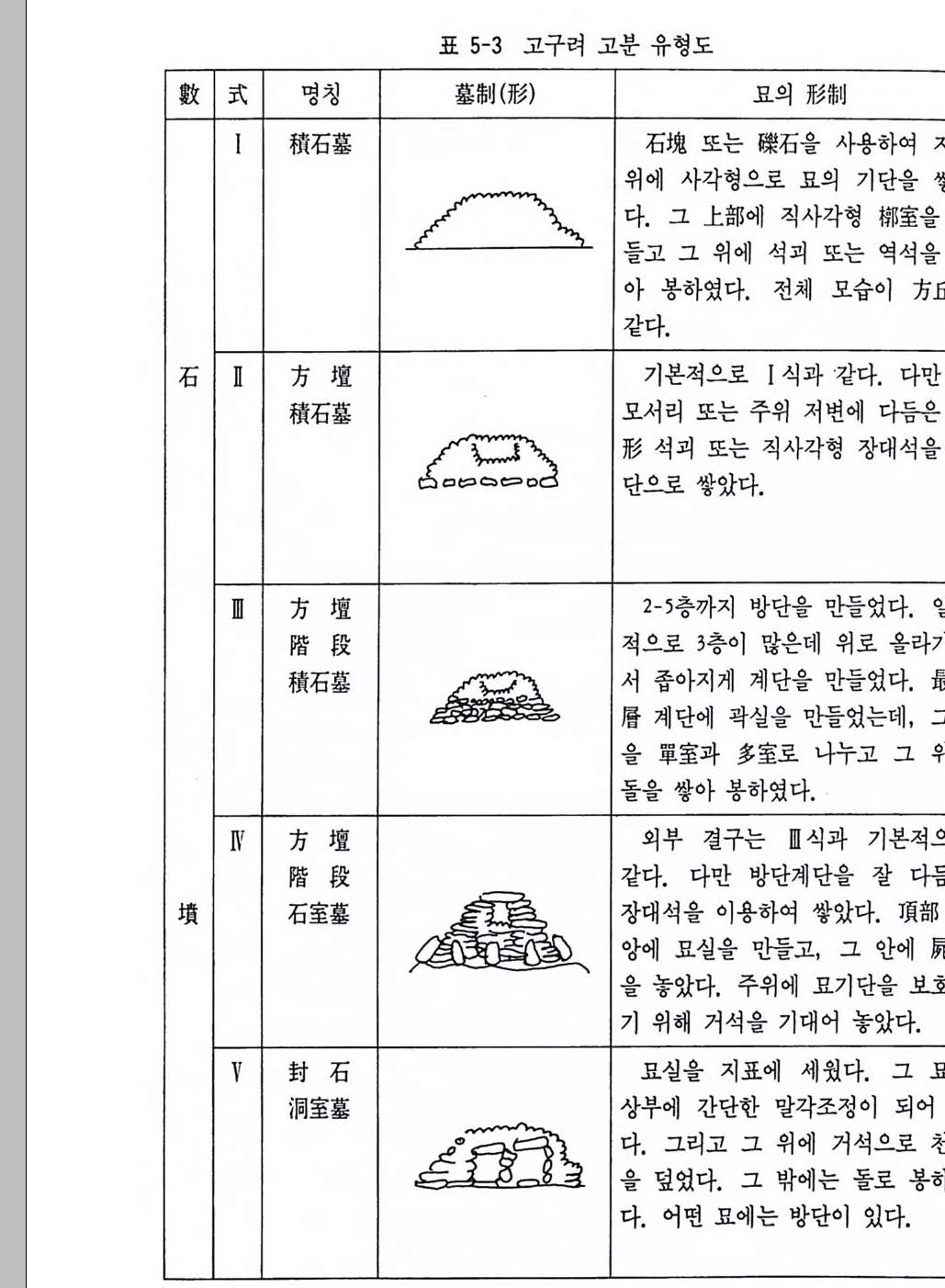

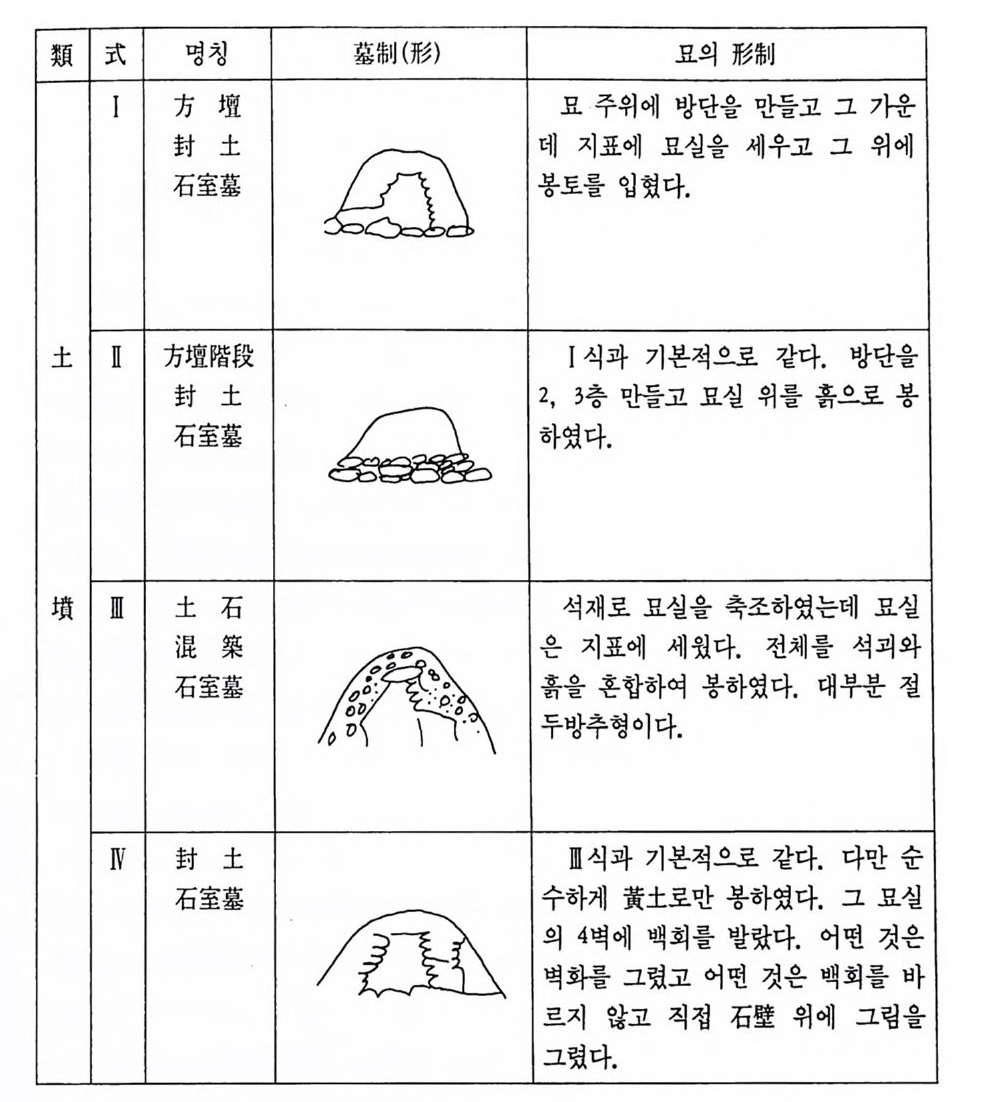

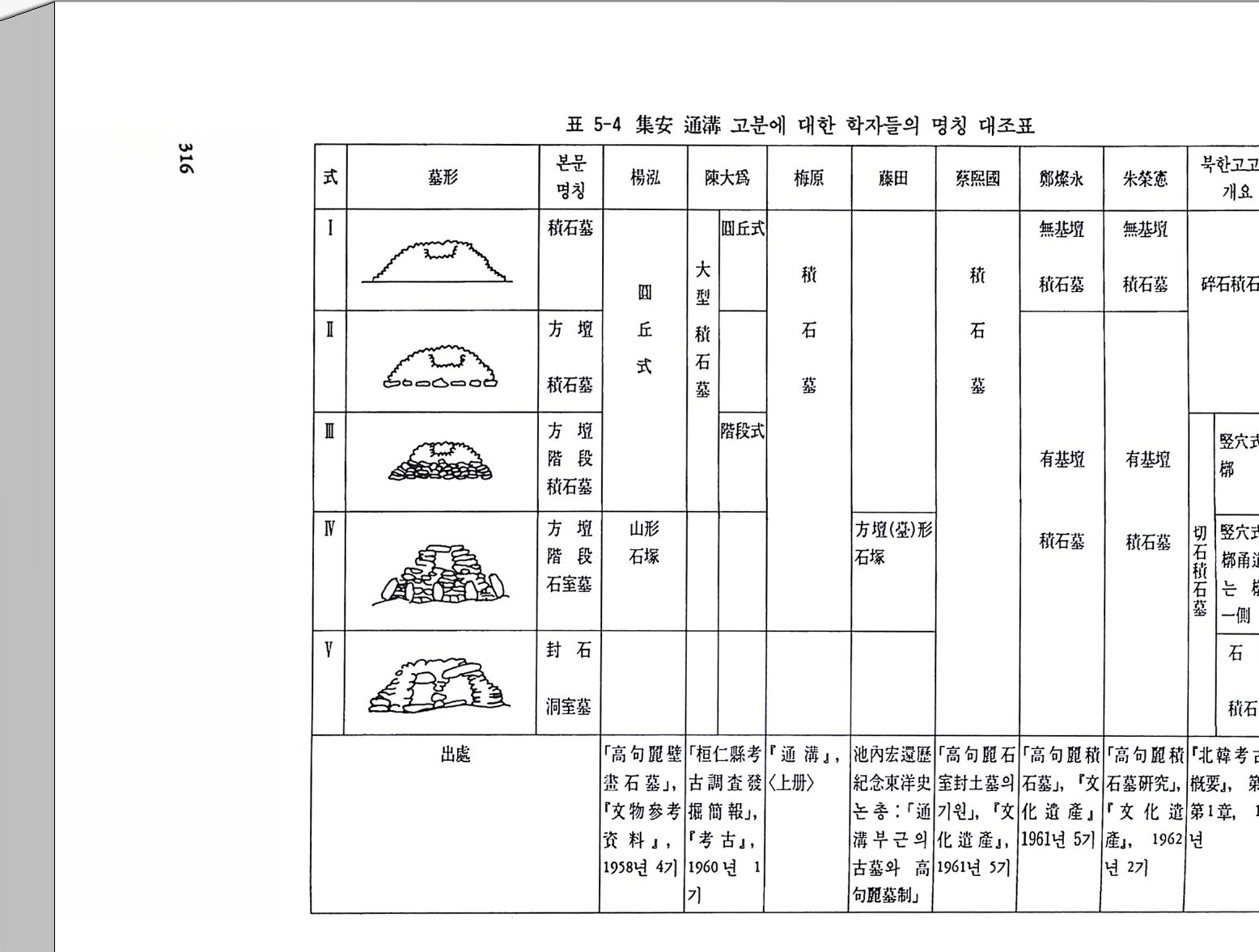

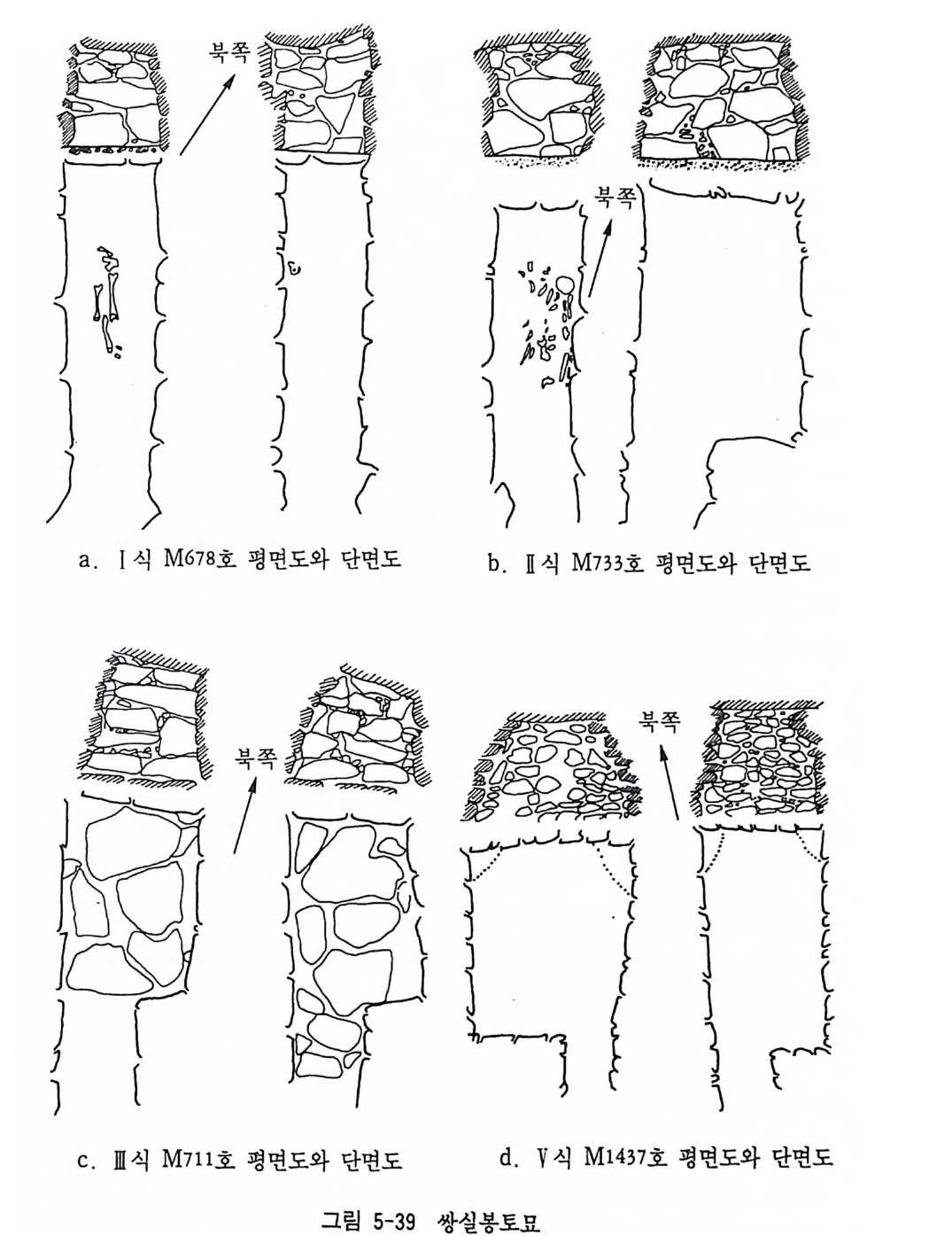

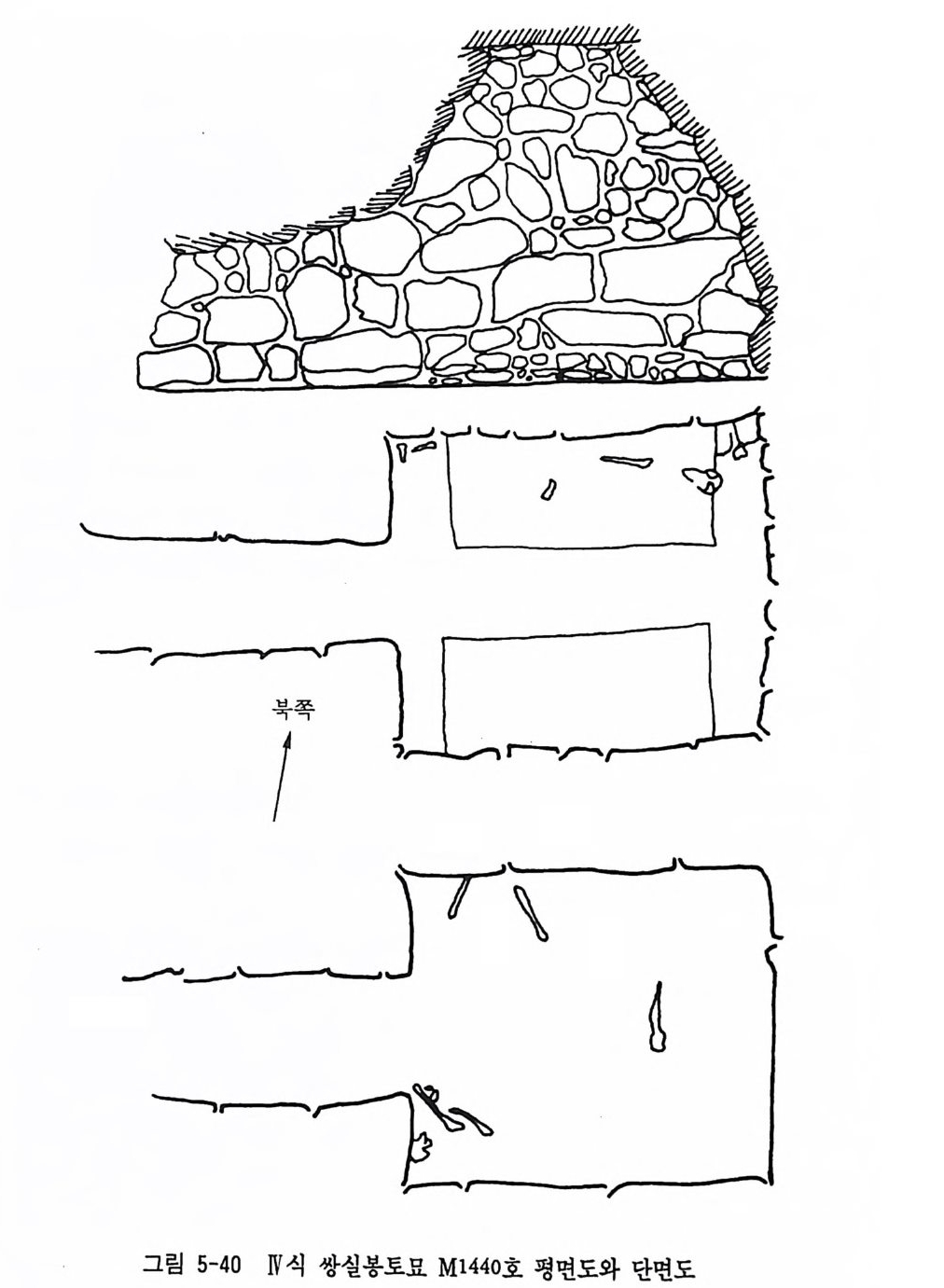

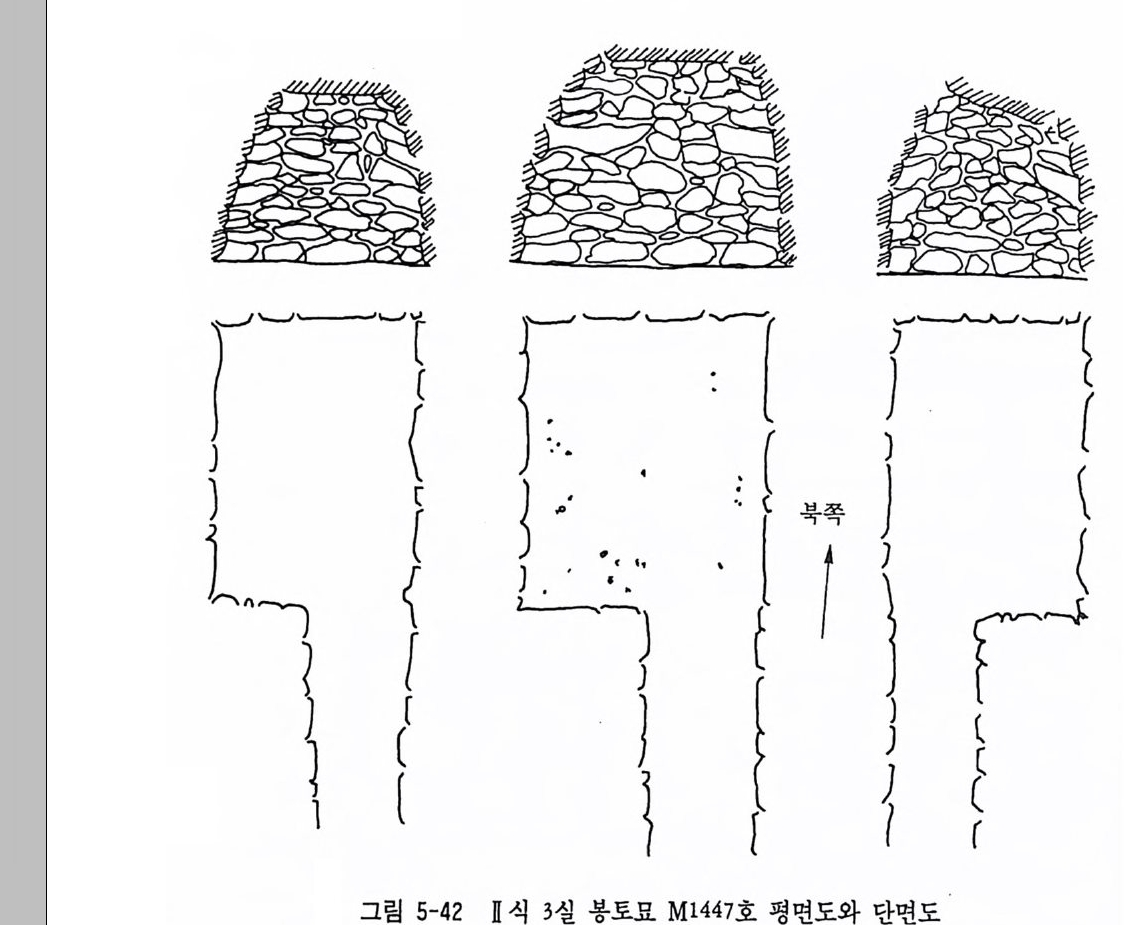

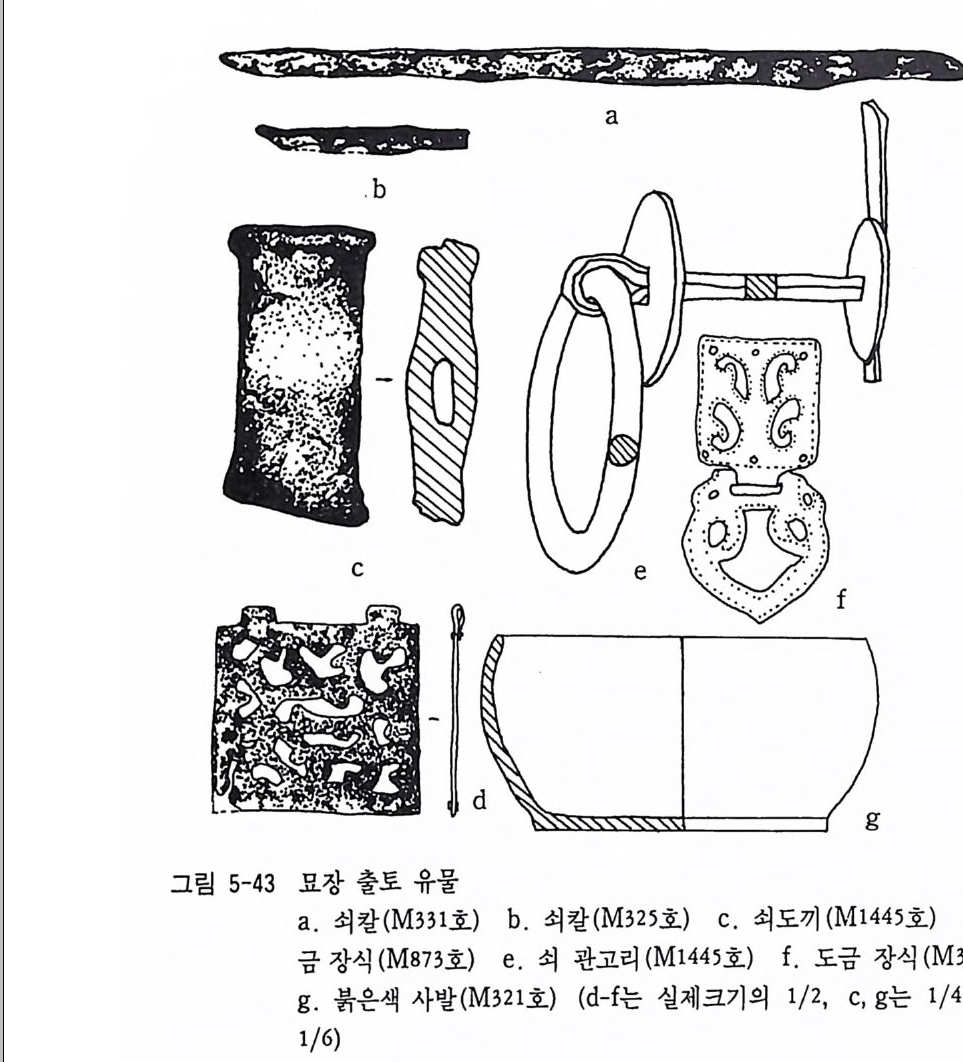

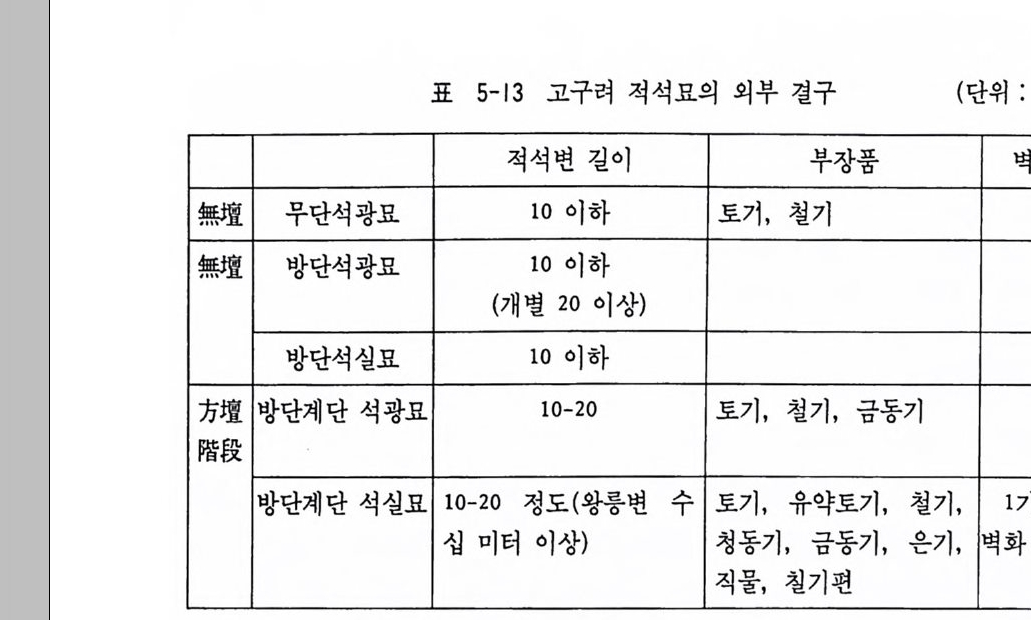

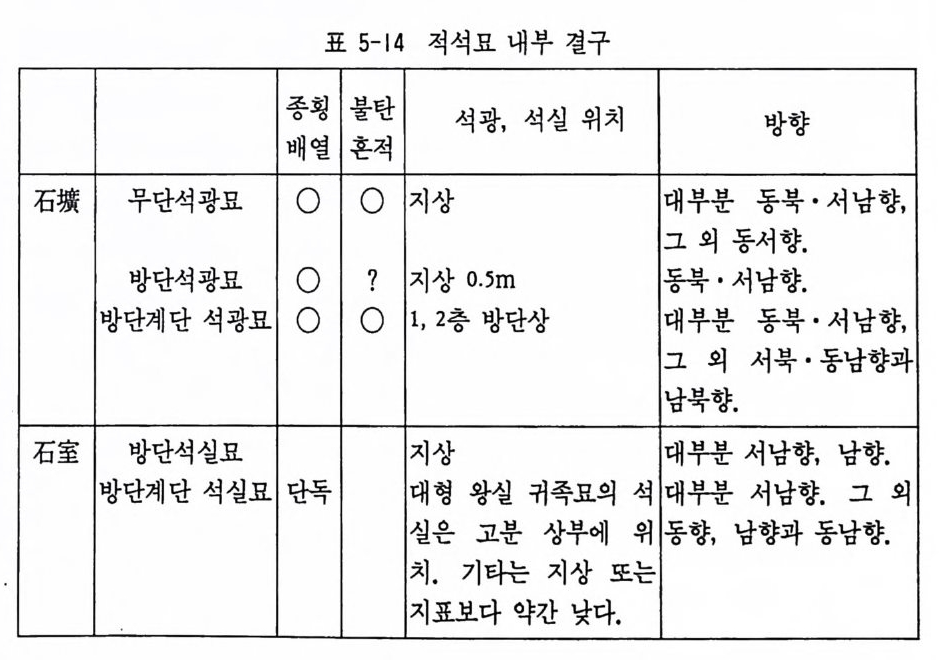

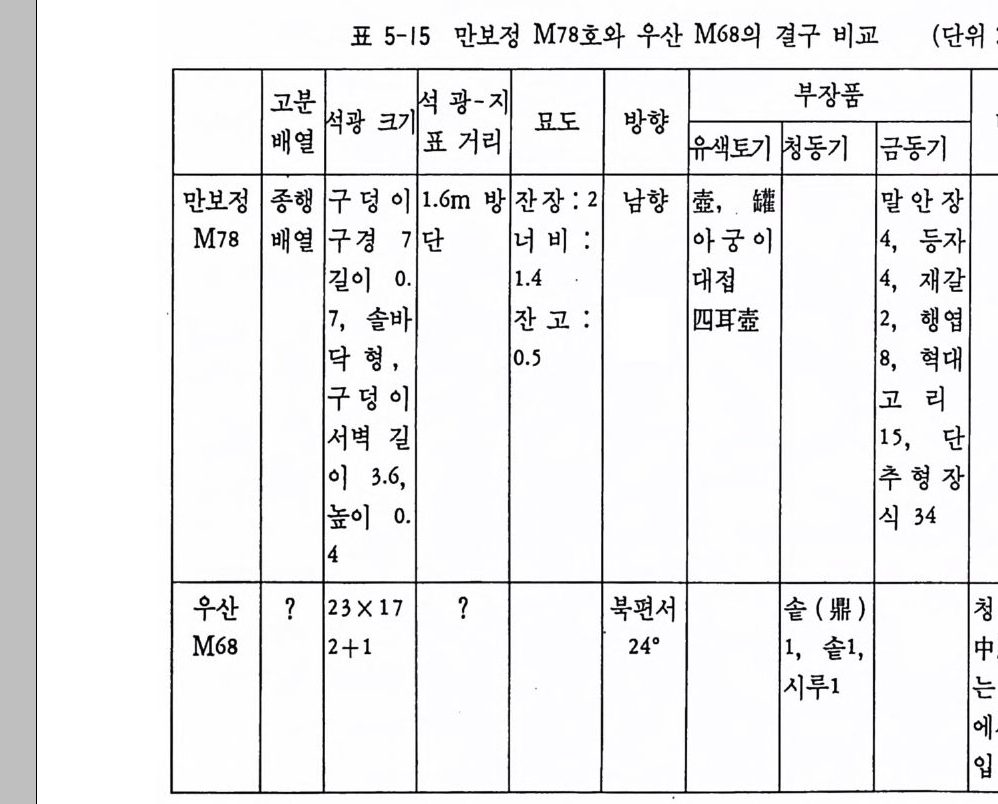

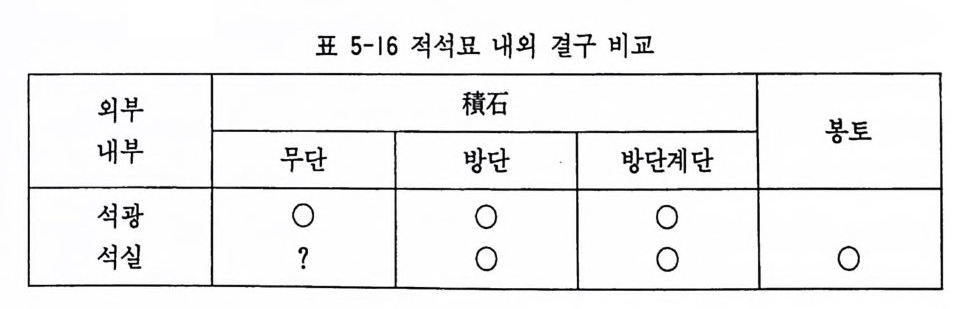

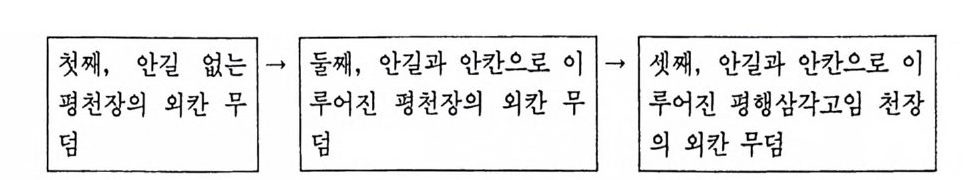

고분 연구의 시작인 셈이다. 李殿亂젊은 集安 고구려 무덤을 석분과 토분의 두 종류로 크게 나누고 있다. 석분류는 1 식 ; 적석묘, Il 식 ; 방단적석묘, 매식 ; 방단계단 적석묘, W 삭 방단계단 석실묘, V 식 ; 封石 洞室墓 등이며, 土項類는 1식 ; 방 단봉토 석실묘, Il 식 ; 방단계단 석실묘, 冊식 ; 방단계단 봉토석실묘, W 식 ; 봉토석실묘 등이다. 陳大爲의 「試論桓仁高句麗積石墓的類型, 年代及其演變」 (寧省考古博物館 學會成立大會刊 1981 년)에서 桓仁縣 내의 고구려 적석묘를 세 종류로 나누고 있다 : O 圓丘式 적석묘, ® 階台式 적석묘, ® 階台式 석실묘. 무덤의 발전 정형을 개괄해 보면, 묘실이 없는 것에서 간단한 광실로 발전된다. 그리고 광실은 직사각형에서 사각형으로 변한다. 그런 다음 광실은 또한 묘실로 발전한다. 묘실의 위치는 상부에서 점차 아래로 내 려와 평지로 옮겨진다. 이러한 것을 총괄하여 그것은 규칙적으로 발전되 었으며, 積石爲封의 의형은 장구한 시간 동안 계속되어 한민족의 전통습 속을 표현했다고 한다. 그 내부 결구는 계속적으로 의래문화의 영향을 받아서 묘 내의 결구가 고항실로 축조되고, 門道가 있으며 천장에 개석 울 덮었고 墓日가 안으로 수축되거나 또는 말각천장 등으로 발전된다. 여러 단계의 돌로 축조된 피라미드식의 석곽목곽분 장군총 이후에 비로 소 봉석이 제거되거나 중단된다. 죽 적석위봉의 오래된 관습이 사라전 다. 동시에 봉토묘가 발전된다. 方起東의 「高句麗石墓的硏究」〔《博物館硏究》, 1985 년 제 2 기(자료 없음)〕에 서는 석묘를 다음과 같이 나누고 있다 : O 적석묘, ® 방구식 적석묘, ® 有基壇 積石墓, @ 方壇적석묘, ® 階壇적석묘. 많은 고구려 석묘의 예를 제시하였으며, 고구려 석묘가 상기한 발전 서열로 이루어졌다고 주장하였다. 그러나 方起東의 간접적 자료보다는 魏存成의 「高句麗積石墓的類型和演變」(《考古學報》, 1987 년 제 3 기)에서 자

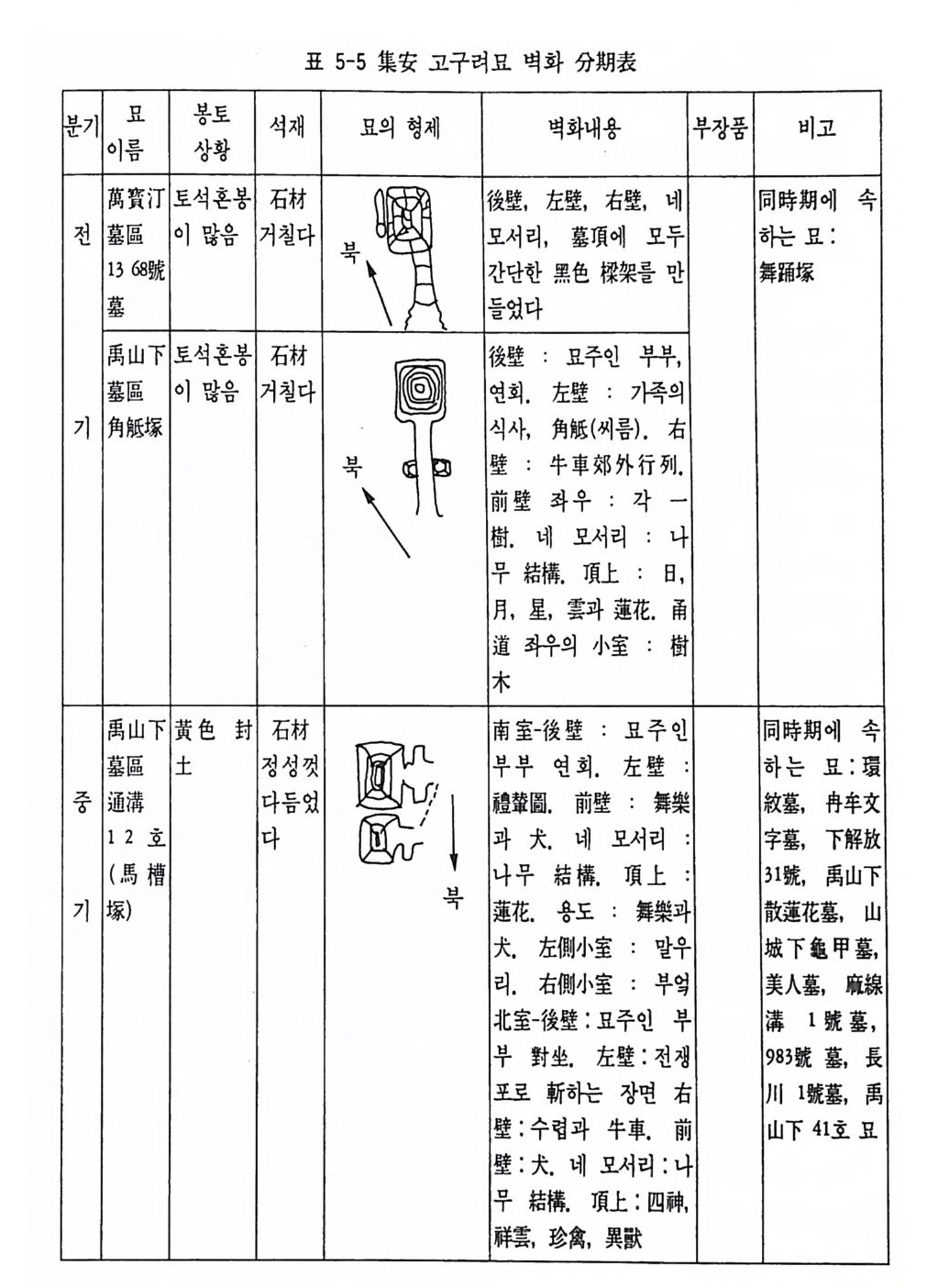

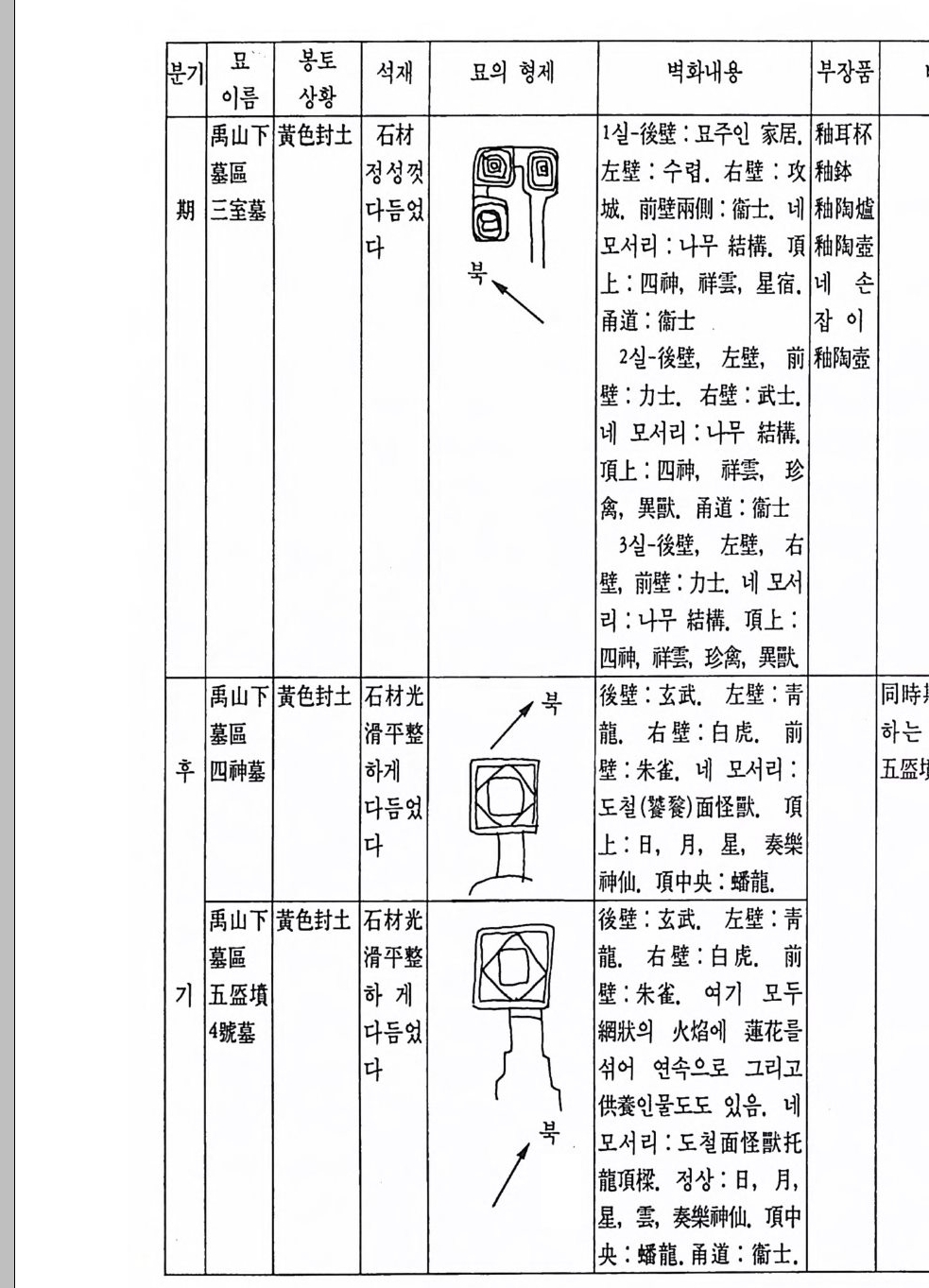

세히 분류되고 있다 : O 無壇石城墓 ® 方壇석광묘, ® 방단계제 석광 묘, ® 방단석실묘, ® 방단계제 석실묘. 각 단계의 연대와 발전 단계도 추론하고 있다. 方起東의 「千秋墓 太王陵和將軍壇墓主人的推定」 〔《博物館硏究》, 1986 년 제 2 기 (자료 없음)〕에서는 고구려 왕릉의 연구에 대한 시작이라고 한다. 천추묘는 고국양왕의 능묘로 보고, 태왕릉은 광개토대왕의 능묘이며, 장 군총은 장수왕의 능묘로 보고 있다고 한다. 3) 벽화 연구 고구려 벽화고분은 集安 압록강 右岸 평원상에 집중 분포되었다. 桓仁

장군총 내에서도 고구려 벽화는 발견된 바가 있다. 10 년 동안 集安 고구려 벽화무덤에 대하여 부분적으로 발굴과 보수를 하였다. 보고서는 다음과 같다. 吉林省文物工作隊集安縣文物保管所, 「吉林集安洞溝三室墓淸理記」, 《考 古與文物》, 1981 년 제 3 기. 李殿福 「集安洞溝三室墓壁畵著錄補正」, 《考古與文物》, 1983 년 제 3 기. 吉林省文物工作除集安縣文物保管所, 「集安長川一號壁畵墓」, 《東北考古 與歷史》, 1982 년 제 1 집. 陳相偉 「集安長川二號封土發堀簡記」, 《考古與文物》, 1983 년 제 1 기. 李殿福 「集安洞溝三座壁畵墓」, 《考古》, 1983 년 제 4 기. 吉林省文物工作隊 「吉林集安五盛壇四號墓」, 《考古學報》, 1984 년 제 1 기. 고구려 벽화에 대한 연구는 일찍이 方起東이 시작하였다. 그 의 「集安 高句麗墓壁畵中的舞樂」(《文物》, 1980 년 제 7 기)의 글 속에서 고구려의 춤 과 음악에 대해서 연구하였다. 그 결과 고구려 벽화 분류에 대한 새로운 길을 제공하였다.陳兆復은 「高句麗壁畵藝術」( 《 中國 畵硏 究 》 , 1982 년 제 2 기 (자료 없음 H 의 글 속에서 고구려 유적의 발견, 고구려 고분벽화의 발견경부터 시작해서 集安 고구려 벽화고분을 전기와 후기로 분류하고 있다. 그 내용 중에 인 간의 쾌락이 전기 벽화의 주제이고, 천국으로 가는 길이 후기 벽화의 주 제라고 한다. 劉永智의 「高句麗壁畵與中國文化的關係」〔《學術硏究穀f l] 》, 1982 년 제 4 기 (자료 없음)〕에서는 韓國 金元龍, 「韓國壁畵古壇」의 내용에 대한 토론을 제기하였다 한다. 孫仁杰의 「談高句麗壁畵中的蓮花圖案」 ( 《 北方文物》, 1986 년 제 4 기) 에서는 集安 고구려 벽화고분의 연꽃무늬도안을 무덤 연구의 정황에 의해 4 기로 나누고 있다. 1 기는 연꽃이 조정에만 있으며, 사실 위주이며 종류의 변 화가 많지 않다. 2 기는 연꽃이 전체 조정을 차지하고, 꽃문양이 풍부하 며 변화도 크다. 3 기는 연꽃이 묘벽상에 나타나며 도안이 대단히 풍부하 고 종류도 많다. 어느 경우 심지어 전체 묘실을 연꽃으로 처리하였다. 과거 사실 위주의 연꽃은 사라지고 기타 꽃문양과 연결되어 연속도안으 로 처리되었다. 4 기의 연꽃은 기타 그림의 중간에 나타난다. 연꽃이 대 부분 변형되고 과장되었다. 종류도 감소되었다. 그리고 묘실 서벽상에 직접 처리되었다. 벽화에서 연꽃의 출현은 불교의 전입과 밀접한 관계가 있다. 耿鐵華의 「高句麗壁畵中的社會經濟」 (《北方文物》, 1986 년 제 3 기)에서는 벽화를 통한 고구려의 경제상황을 언급하였다. 농업생산과 관계된 창고, 마구간 그리고 산림 중에서의 수렵장면, 황새가 물고기를 쪼는 장면 등 은 수렵경제의 자료로 보았다. 수공업 방면으로는 건축, 야금, 제도(製 陶), 목기제작, 방직 등의 상황을 제시하였다. 벽화를 통한 고구려 사회 경제 측면의 초보적 분석이다. 耿鐵華의 「高句麗壁畵中的宗敎與祭祀」 〔《遼海文物學f l j》, 1988 년, 제 2 기 (자료 없음)〕에서 고구려 벽화 중의 종교와 제사 장면 등을 통하여 고구

려 신앙, 의식관념 등 사상관념을 분석하였다고 한다. 또한 문헌에 의하 면 漢末부터 唐구J]까지 유교, 불교, 도교 등 3 교가 중국에서 고구려로 전 입되었다. 벽화 내에 현저하게 표현된 것은 불교로 보고 있다. 장천 1 호 벽화 중의 예불도, 불상, 보살, 연꽃동자(蓮花化生) 등의 예를 들었다. 오회분 4 호묘 내에 道士가 八卦를 그리는 형상이 있다. 공양인들이 일률 적으로 높은 모자를 쓰고 儒服울 입은 것은 유자의 風 度 로 보고 있다. 벽화내용 중 제사의 내용이 상당히 많다. 그 예로 해, 달신, 별, 선인, 역사 등이다. 耿鐵華의 「高句麗壁 畵 中的 貴 族生活」〔 《 博物館硏究 》 , 1987 년 제 2 기(자료 없 음)〕에는 고구려 벽화 중의 내용을 근거로 해서 귀족의 연회, 가무, 씨 름, 유희, 수렵, 출행 등의 생활을 살펴보고 있다. 결론은 고구려 귀족 들이 대단히 호화로운 생활을 한 것으로 추측하고 있다. 耿鐵華 • 阿英의 「從高句麗壁 畵 中戰爭, 題材, 看 高句麗軍除 戰 爭」 ( 《 北方 文物》, 1987 년 제 3 기)에서는 전쟁의 규모, 작전계획, 포로정책, 군사장비 와 군대조직의 편성 등을 논하고 있다. 4) 器物 연구 고구려 유적에서 출토된 유물은 1 만여 점으로 알려져 있으며, 주로 集 安市, 吉林省, 延邊 遼寧省 박물관, 桓仁縣 문관소 등에 진열되어 있다 한다. 유물은 토기, 와당, 순금제 기물, 금동제 기물, 동경, 청동제 도 장등이다.

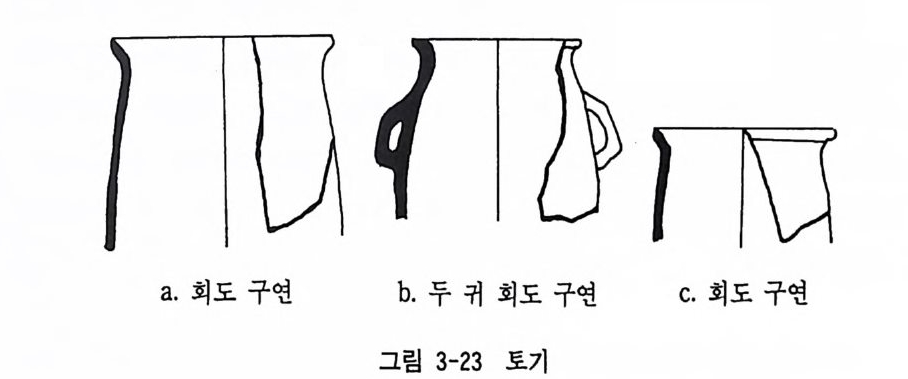

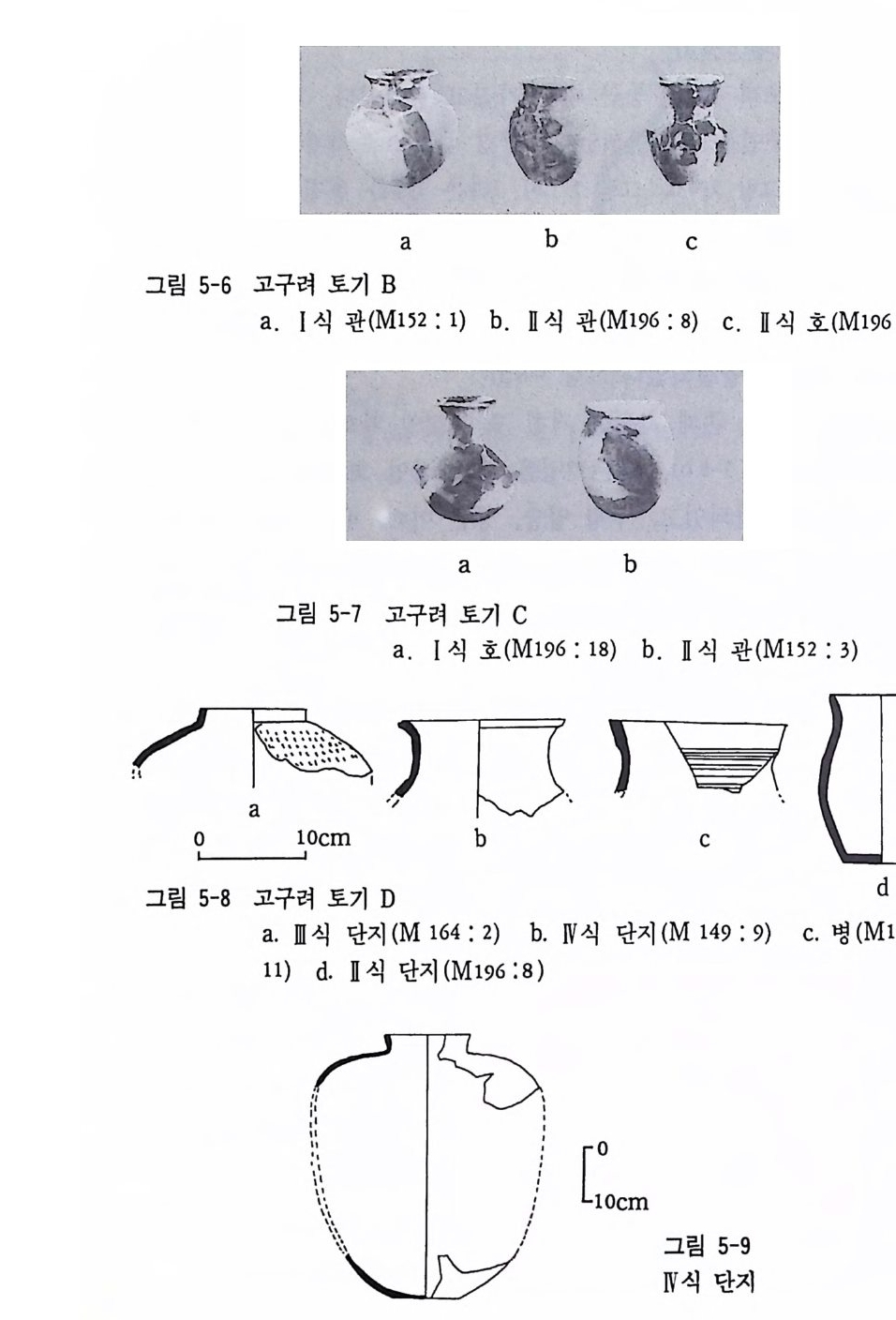

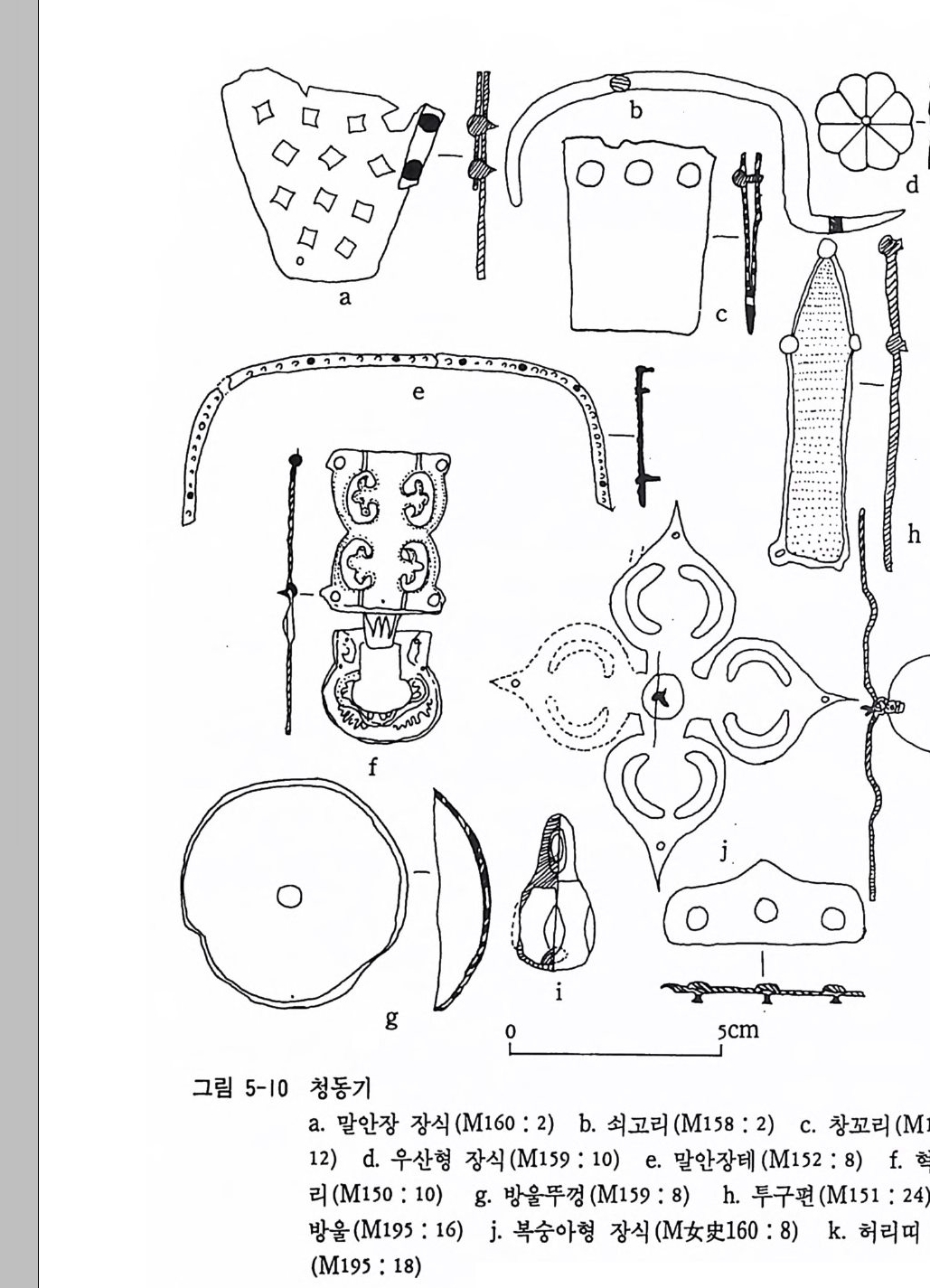

(1) 토기 耿鐵華 • 林至德의 「集安高句麗陶器的初學硏究」( 《 文物 》 , 1984 년 제 1 기) 는 고구려 토기와 기물을 연구한 논문이다. 고구려 토기를 3 기로 나누고 있다. 1 기는 전기로서 고구려 건국으로부터 3 세기 말까지, 토기로는 호, 단지, 잔 등이 있으며 소성도는 높지 않고 거칠게 만들어졌다. 2 기는 4 세기 초부터 5 세기 말로 약 200 년, 대부분 돌림판을 사용하여 제작하였 고 수제는 소량이며, 고운 태토의 사용이 증가하였고 소성도는 높다. 기 형은 호, 단지, 병, 바리, 뚜껑 있는 밥그릇, 곡물 저장 그릇, 옹기, 대 접, 손잡이 달린 잔과 솥, 아궁이 등이다. 후기는 6 세기 이후이며 대부 분 고운 태토의 토기, 기본은 돌림판 사용, 소성도는 높다. 기벽은 견고 하고 기형으로는 호, 단지 , 쟁반(盤), 대접, 바리, 벼루, 베개와 虎子 등이다. 토기의 종류와 기형의 발달은 고분 연구와 시대 편년에 증거를 제공하 고있다. 魏存成의 「高句麗四耳展沿登的演變及有關的幾個問題」 (《文物》, 1985 년 제 5 기)는 토기 중에서 기형의 특칭이 뚜렷한 네 손잡이 호에 대한 연구 내용을 담고 있다. 集安에서 출토된 5 점의 토기를 기초로 하고 있다. 기 형의 변화로부터 어깨, 배 등의 발전 과정을 분석하고 그것의 시기는 5 세기 전후로보고 있다. (2) 와당 李殿福의 「集安卷雲文金名文瓦當考辨」 (《社會科學戰線〉〉, 1984 년 제 4 기) 에 는 集安 출토의 권운문와당 10 점을 제시하고 그것은 대체로 5 식으로 나 누고있다. 林至德 • 耿鐵華의 「集安出土的高句麗瓦當及其年代」 (《文物》, 1985 년 제 7

기)에서는 集安출토의 와당을 크게 네 종류로 나누고 있다 : 1 류는 명 문와당으로 모두 7 종 10 점, 혹회색에 권운문, 명문이 있고 4 세기로 보고 있다. 2 류는 연화문와당으로 수량이 많다. 대체로 15 식으로 나누고 있 다. 혹회색, 홍색 등으로 4 세기에서 5 세기의 작품으로 보고 있다. 3 류는 짐승얼굴와당으로 수량이 상당히 많으며 4 식으로 나누고 있다. 모두 붉 은색이고 연대는 4 세기 말에서 5 세기로 본다. 4 류는 인동문와당으로 수 량이 많지 않다. 이것은 4 식으로 나누고 있는데 모두 붉은색이며 연대는 짐승얼굴와당과 근접하고 있다. 고구려 와당은 궁실 전물, 관청 건물, 왕릉묘상에 사용되었다. 嚴長錄 • 楊再林의 「延邊地區高句麗渤海時期紋飾板瓦묶l]i采」 〔 《博 物館硏究 〉〉 , 1988 년 제 2 기(자료 없음)〕의 내용은 延邊 지구의 고구려와 발해 시기, 고 성, 고건축 유적과 무덤 출토의 문양 있는 암키와를 분석하고 있다. 암 키와 등을 분류하여 고구려 시대의 암키와와 기타 지구 출토물과 비교하 고 유적의 성격과 연대를 논하였다 한다. (3) 순금제 기물 孫仁杰의 「集安出土的高句麗金飾」 K 博物館硏究》, 1985 년 제 1 기 (자료 없 음 D 에서는 순금제 기물을 반지, 머리장식, 팔찌, 환식, 귀걸이 등 6 종 류로 분류했는데, 그 중에 귀걸이가 가장 많고 양식도 풍부하였다. 그러 한 장식들은 일종의 복식인 동시에 부장품도 되었다 한다. (4) 금동기 達生의 「高句麗的婆金銅針桂」(《博物館硏究》, 1983 년 제 1 기)에서는 吉林 省 박물관 소장의 유일한 고구려 금동 못신발에 대하여 언급하였다 한 다. 그것은 集安縣 麻線溝에서 출토되었다. 그것은 또한 무덤의 명기로

사용되었다 한다. 銅針신은 소모성이 대단히 큰 생활용품으로 청동기를 광범위하게 사용하였을 때만 신으로서 가능하다고 보고 있다. 耿鐵華의 「高句麗文物古遊四題」( 《 文物春秋 》 , 1989 년 제 4 기)에서는 금동 제 못신발의 전체를 소개하고 있다. 1986 년 이전까지 集安에서 5 점의 비 교적 완정한 금동제 신이 출토되었다 한다. 이것은 고구려 귀족軍의 우 두머리가 겨울에 빙판에서 미끄러지는 것을 방지하기 위한 신으로 벽화 무덤과 고고학 자료로 확인되었다 한다. (5) 청동제 도장 華岩 • 杰勇의 「集安出土的幾方銅印」( 《 北方文物 》 , 1985 년 제 4 기)에서는 集安 출토의 고구려 시기의 청동제 도장을 소개하고 있다 : 〈晉高句麗李 善邑長 〉 도장, 〈晉高句麗率善百長 〉 도장 등으로 모두 짐승의 꼭지가 달 린 청동제 도장이다. 제작이 정교하며 東晉이 고구려 귀족에게 하사한 것으로 보고 있다. 〈 天如郞〉이라는 명문의 도장은 양면에 구멍을 뚫은 도장이다. 고구려에서 제작된 부장용 도장으로 연대는 4 세기에서 5 세기 에 이르는 것으로 보고 있다. 이것이 고구려의 것으로는 유일한 청동제 도장이다 .1) 1) 池內宏 『 通溝』 上卷 日 滿文化協會f l], 1937, pp. 1-73 . 2) 池內宏 • 梅原末治, 『 通溝 』 下卷 B 滿文化協會f l], 1940, pp. 1-51 . 3) 濟藤忠, 『朝鮮古代文化(1)硏究 』 , 他人書館, 1943, pp. 57-89. 4) 藤田亮策, 『朝鮮考古學硏究』, 高相書院, 1948, pp. 497-539. 5) 李殿福 「集安高句麗墓硏究」, 《考古學報》 6) 楊亂 「高句麗和鮮卑族的考古新發現」, 『 新中國的考古發現和硏究』, 文物出版社, 1984, pp. 554-558. 7) 耿鐵華, 「中國高句麗文化硏究十年 (1981-1990) 」, 『高句麗硏究文集』, 延邊大學 出 版社, 1993, pp. 1-18.

제 2 장 위치 및 영역 중국의 孫進己 등이 제시한 고구려 민족의 구성과 후한(東漢 )I) 때부터 삼국(魏), 晉代, 三燕 시기, 북위(魏), 수, 당까지의 영역 및 행정구역 울 자세히 알아보기로 한다. 또한 고구려의 영역에 대한 리지린의 의견 도 제시하고 孫進己 등이 제시한 遼寧 지구의 성지 54 곳, 吉林의 42 곳의 위치를 살펴보겠다. 고구려의 위치 및 영역에 대해서는 孫進己 등이 編한 『東北歷史地理』 에 자세히 기록되어 2) 있으므로 그 내용을 살펴보자. 고구려의 위치 및 영역을 살펴볼 때, 먼저 고구려족의 기원이라고 할 수 있는 澈語族에 대한 내용들을 알아볼 필요가 있다. 예와 맥은 商 • 周 시대에 중국 동북의 중부에 거주하는 2 개의 族群이었 다. 戰國 이후부터 간혹 예맥이라고 연결해서 불렀다. 그러나 이전에는 계 속 나누어 불러서 당시에 서로 다른 두 족으로 기술되었다.

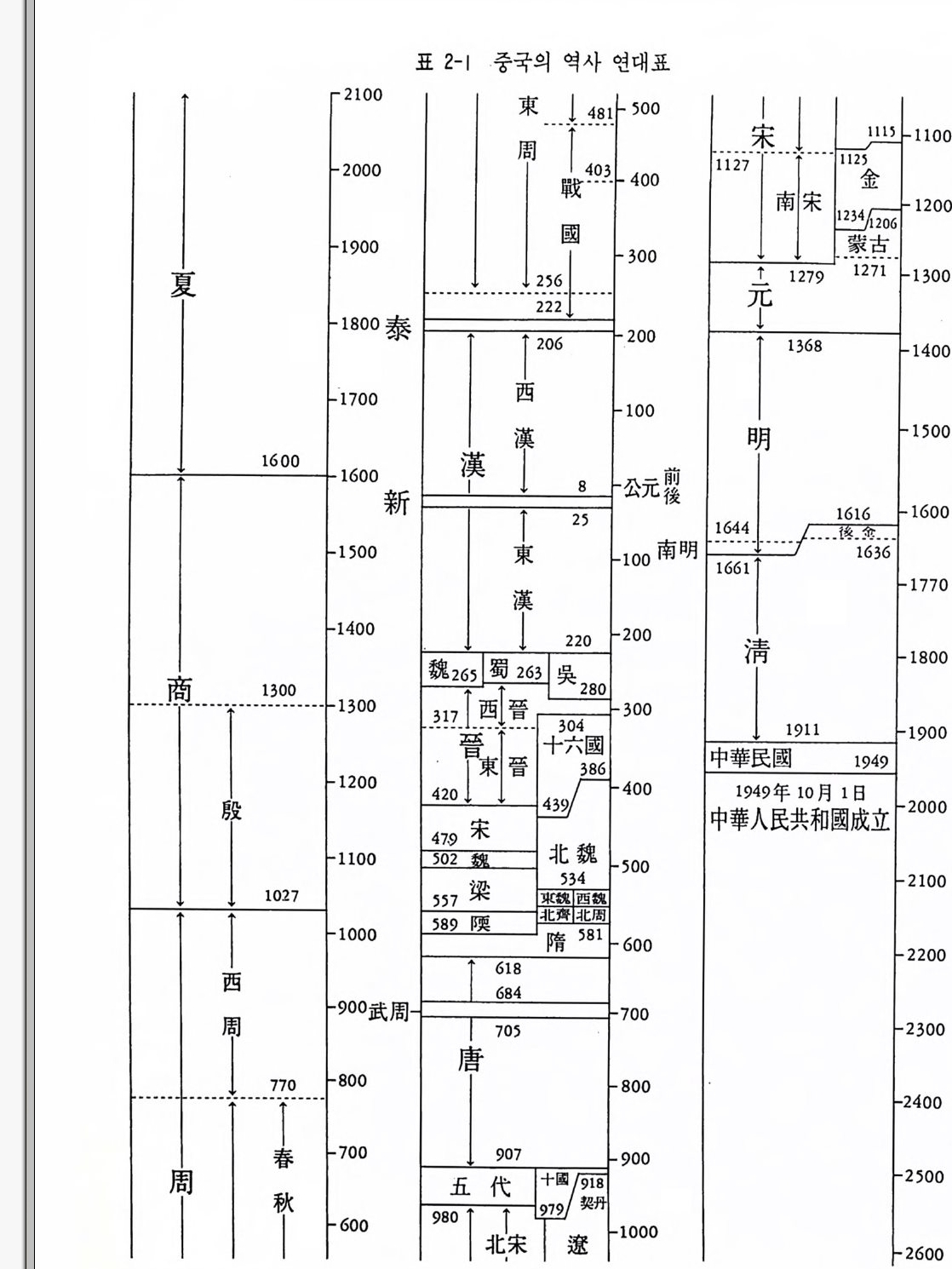

표 2-1 중국의 역사 연대표

표 2-1 중국의 역사 연대표

(1) 滋 예의 명칭은 西周에서 보이기 시작하였다. 『 逸周書王會篇 』 에는 周初 에 예인이 周의 북쪽, 稷晉(지금의 牧丹江 유역)과 良夷(즉 樂浪夷 현 한 반도 서북부) 부근에 살았다고 기록되었다. 『 後漢書 東夷傳 』 에도 기록이 있는데, 周묶l}에 한반도 북부에 거주한 사람들은 예인들이고 후에 箕子朝 鮮이 통치하였다는 내용이다. 春秋 때에 예의 명칭이 『管子 小匡篇 』 과 『 呂氏春秋 侍君賢』에 보이는 데, 예가 동해의 濱, 조선의 땅(東海之濱, 朝鮮之地)으로 인식되었다. 초기에는 예에 관한 기록이 많지 않다. 예의 분포범위를 조금 더 탐색 하면 후기의 사료에 예의 소재에 관한 기록이 보인다. 『 三國志 夫餘傳 』 에도 기록이 보인다. 그것은 夫餘가 통치한 지역 중 상당 부분의 지역이 원래 예의 땅이었고, 부여의 통치자가 타지역에서 도망와서 그 지역의 예인을 통치하였다는 것을 표명하고 있다. 그 지역은 당연히 부여 강역 중 동남편의 일부이다. 『 三國志 東夷傳』에도 기록이 있다. 즉, 예는 현 한반도 동북부에 · 있었다. 또한 일찍 이 한반도에서 발견된 『 夫祖減君之tp 』 에 따르면 〈夫祖〉는 沃 沮로 예인의 한 줄기였다는 것을 설명하고 있다. 이에 따르면 옥저의 지 역 (현 함경도 및 중국 延邊 지구)은 예인의 거주지였다. 『 後漢書 武帝紀 』 의 기록에는 28 만여 인이 등장한다. 『三國志 東夷傳 』 의 기록에 따르면 東澈는 2 만 호에 약 10 만 인으로 되어 있다. 상기의 28 만여 인의 기록보 다 약 18 만 인이 적다. 즉 옥저의 5 천 호 2 만여 인을 제의하더라도 10 만 여 인의 차이가 나타난다. 이에 따르면, 漢初 예의 분포범위는 후대의 예보다 상당히 광범위하였다. 그래서 당연히 그 이후 부여, 고구려에 점 령당한 지구, 지금의 松花江상류 지역을 포함시켜야 할 것이다. 상기한 기록에 따르면, 예인의 최초의 분포범위는 북으로는 松花江 상 류에서 시작하여 동남쪽으로 지금의 한반도 북부까지 이르렀다. 근래에

이 지역에 상당히 많은 고고학적 유적이 발견되고 있다. 그리고 그것들 은 기본적으로 많은 공통점을 보이고 있다. 이 공통점들은 대체적으로 문화의 분포범위를 규정지어 주는데, 그것은 특히 예인의 분포 지역에 대단히 접근되고 있다. 이에 의해서 몇 사람의 학자는 이 문화의 전형적 유형인 西團山 문화는 減文化에 속한다고 주장하며, 동시에 예의 분포 범위를 추정하고 있다. 동시에 이 문화의 上限은 西周에 해당되며 예인 은 西周 때에 동북지역에 거주했던 것을 확인시켜 주고 있다. 과거에 몇몇 학자는 예인이 春秋 때에 중원으로부터 이주하였다고 주장하였는 데, 그것은 문헌상이나 고고학상 근거를 찾을 수 없다(표 2-1 참조). {2) ffi 衍 또는 絡이라고 칭하며 商 • 周 시대에 최초로 보인다. 『尙書』 와 『詩 經 韓突 』 에 기록이 있다. 『詩經 魯碩』에 〈淮夷, 鹽語〉 이라 제시되어 있 다. 여기에 지방으로 제시된 〈맥〉은 모두 북방의 유목민족을 지칭하였 다. 그로 인해서 『 周禮 』 에서는 〈 九衍 〉 이라고 기록되어 있다. 즉, 衍은 많은 부락을 가지고 있었다. 상기한 기록에 따르면 맥은 하나의 커다란 族系였다. 이 족계는 동북지구에 분포되었고 또한 많은 부락을 가지고 있었다. 史書에 기록된 바에 의하면 초기에 北發,衍國, 臼民, 高夷 등의 기록 이 있었고, 그 이후에는 사서에 夫餘, 高句麗, 梁ffi, 小水衍 등이 기록 되었는데 그것들은 모두 衍系의 부락들이다. 맥계의 분포범위는 대략 동 쪽으로 農安, 遼源에 이르고, 서쪽으로는 通植, 瀋陽에 이르며, 남쪽으 로는 本溪 丹東에 이르며, 북쪽으로는 濟齊哈爾(지지할)에 이른다. 그 동쪽은 浪 서쪽은 東胡 남쪽은 東夷 등이다. 이 분포범위는 문헌자료 와 고고학자료를 바탕으로 확정지울 수 있다. 근래 동북지역에서 발견된 많은 고고학자료 속에 그 지역, 시기, 문화 등이 상당히 많아서 다음과

같이 다섯 가지 유형으로 나눌 수 있다 : © 白金賓 • 漢書下層 문화와 望海屯-한서 하층 문화, ® 農安田家 陀子 유형, ® 東遼河 유역 문화유적, @ 康平 ]I 頂山屯 유형, ® 高臺山 • 新樂 상충 유형 등이다. 이것들은 모두 공통성을 가졌으며 이것들의 분포범위는 맥계와 대체로 같다. 先秦 시대의 문헌기록에 北發, 循國,백민, 고이 등이 보인다. 北發은 기록에 자주 나타났다. 發과 語의 발음은 같다 . 그것은 맥의 다른 칭호 이다. 『大載禮 記 少間篇 』 과 『 大載禮記 五帝德 』 에도 기록되었다. 이러한 기록에 의하면, 舜 禹, 商湯 周文時에 존재한 것이 표명되어 있다. 그 분포범위도 상기한 기록에 의하면 모두 바다 밖, 즉 지금의 동북지구로 서 山我(지금의 大 凌i iiJ 유역) 및 肅愼 (지금의 松花江 동쪽) 사이에 있었다. 『逸 周 書 王會篇』의 〈정잦 人, 應者若鹿, 迅走 〉 의 기록에 孔昆는 〈 發, 亦 東夷〉라고 주를 달았다. 『管子 檢度篇』과 『管子 經重甲』에는 發에서 濟 까지 8 천여 리이며 朝鮮과 인접되었고, 두 곳은 濟와 거리가 그리 멀지 않으며 發이 비교적 가깝다고 설명되었다. 또한 發은 조선 앞에 있다. 이 조선은 지금의 한반도 서북쪽에 있으며, 濟는 현재 山東省에 있었다. 죽 發은 대략 지금의 遼寧省 동북부에 있었다. 顧韻l:ij lj 의 『 中國歷史地圖 集』에서는 發울 지금의 吉林市 부근에 있었다고 보며, 신판 『 中國歷史地 圖集』에는 發울 지금의 輝發河 유역에 있었다고 보고 있다. 그러나 이 두 곳은 모두 山戒에서 상당히 멀리 떨어져 있어서 여러 책에 기록된 山 戒과 發의 연속적 칭위가 맞지 않는다. 그리고 두 곳에서 발견된 고고학 적 문화는 澈系에 속하고 있다. 그래서 發이 맥계에 속함은 타당하지 않 다. 또한 이 두 가지 설을 채택하지 않고 北發울 지금의 瀋陽 일대라고 보는데, 이 점도 장래의 고증에 의존할 수밖에 없다.

(3) ffi國 맥국의 명칭은 기록에 비교적 늦게 보여 戰國 시기에 이른다. 그러나 맥국의 존재는 그 시기가 전국보다 이르며, 전국 때에 燕에 의해서 멸망 된다. 『 山海經 海內西經 』 에 그 기록이 보인다. 吳承志의 『山海經地理今釋 』 에 는 漢 7k 를 지금의 東遼iiiJ로 보고 맥국은 지금의 東遼河 동북에 있었다고 보고 있는데, 이 역시 앞으로 고증이 필요하다. (4) 白民 先秦 때에 동북에 거주하던 종족명이다. 『 逸周 書 王會篇 』 에 그 기록이 있는데, 孔昴는 〈白民, 亦東南夷 〉 라 주를 달고 있다. 臼民은 孔昴의 주 에 따르면 동북지역과 무관하고 오히려 夷類에 해당된다. 그러나 『 山海

經 海外西經 』 과 『 山海經 大荒東經 』 에서는 臼民國울 肅愼의 남쪽으로 보 고 있다. 또한 『 大荒東經 』 에서는 지금의 동북지구로 기록하고 있다. 『 淮南子 地形』에서는 白民과 肅愼, 그리고 沃民(후의 沃i.Ii, 지금의 延邊 지구)의 사이라고 기록되어 있다. 동북 여러 종족 중 최초의 기록으로 백민과 관계된 것은 부여이다. 『 三國志 夫餘傳 』 에 그 기록이 있다. 또 부여의 동북은 읍루이다. 죽, 백민은 부여의 조상일 가능성이 크다. 백 민의 명칭은 부여의 조상들이 언제나 흰옷을 입은 데서 유래되었다. 백 민은 衍 A 의 한 갈래로 추측되고 있다. (5) 高夷 『逸周書 王會篇』의 기록에 孔昴는 〈高夷, 東北夷高句麗〉라고 주를 달 고 있다. 오늘날 많은 사람들이 이 주에 근거하여 고이를 고구려의 조상으로 생각하고 있다. 고구려의 명칭은 漢 代에 보이기 시작하였다. 그리 고 고이가 이 일대에서 살기 시작한 것은 오래되었다. 이로 인하여 고이 는 고구려 조상의 명칭으로 史 畵 에 기록될 가능성이 크다. 고이의 지역 은 여기에 따르면 지금의 新賓 등지일 가능성이 있다. 고이는 衍族의 한 갈래이다. 1 25-220 년(後漢) 고구려족 및 5 부의 분포 지역 後漢 시기에 고구려는 병합된 인근의 각 예맥 부락의 기초 위에서 점 차 하나의 거대한 민족으로 형성되었다. 원래 각자 독립된 부락이 융합 되어 고구려 민족은 다섯 개 지역성의 부락을 이루었다. 고구려 고분의 분포범위는 곧 고구려 민족의 분포범위이다. 고구려 민족의 분포범위와 고구려 왕국의 관할범위는 두 개의 서로 다른 문제이다. 고구려 왕국의 관할범위 내에는 고구려 민족에게 통치당한 다른 민족의 거주지도 포함 되어 있는데, 예를 들면 沃沮 梁衍 등이다. 과거의 학자들은 고구려 왕 국의 강역만 살펴보았지 고구려 민족의 분포범위는 고증하지 않았다. 고구려족의 5 부는 고구려의 다섯 개 부락, 또는 고구려의 다섯 개 지 구이다. 그것은 고구려 건국 후에 나타났지만 원래의 부락이 아니고 새 로이 형성된 지역성 부락이다. 최초로 기록된 고구려의 5 부는 『 후한서 』 와 『 삼국지 』 였다. 『 후한서 고 구려전』에는〈凡有五族, 有消奴部, 絶奴部, 順奴部,漏奴部, 桂婁部, 本 洞奴部爲王, 稽微弱, 後桂婁部代之〉로 기록되었고, 『 삼국지 고구려전 』 에 기록된 것도 대체적으로 같다. 그러나 消奴部는 洞奴部가 되고 또한 〈絶 奴部世與王婚〉으로 제시되었다. 상기한 두 책은 모두 五部의 출현연대, 來源 및 분포범위를 명확하게 제시하지 못하였다. 과거 상당수의 학자들

이 고구려 5 부의 형성과정을 논하였지만 구체적으로 5 부의 소재를 토의 하지는 않았다. 최초로 기록된 고구려 5 부의 소재는 唐代 李 賢 의 『 후한서 고구려전 』 에 대한 주석에서 발견된다. 그는 〈 案今高句麗分爲五部, 一日內部, 一名黃 部, 卽桂婁部也, 二日北部, 一名後部, 卽絶奴部也, 三日東部, 一名左部, 卽順奴部也, 四日南部, 一名前部, 卽潘奴部也, 五日西部,一名右部, 卽 消奴部也 〉 로 풀이하였다. 그는 비록 5 부의 구체적 소재지를 지적하지는 않았지만 5 부의 상대적 방위를 기록하여 후세 사람들이 고구려 5 부의 위 치를 고증할 수 있도록 논거를 제시하였다. 어느 학자는 계루부가 源江과 富爾江 사이에 있었다고 보는데, 그곳은 지금의 集安,桓仁, 通化 일대이다. 소노부 지역은 浦流水 일대로 지금 의 新賓 富爾江 상류이다. 소노부는 梁祖 즉 小水衍울 포함하고 있다. 북부는 계루부의 북쪽으로 지금의 吉林省 輝發河 유역의 柳iiiJ' 海龍, 盤 石, 棒句 일대이다. 순노부는 고구려의 동부이다. 그것은 태백산 동쪽을 지칭하고 沃沮에 속한다. 남부의 관노부는 지금의 集安 臨江縣等과 압록 강 이남, 청천강 이북의 지역이다. 이것이 고구려 5 부의 소재지에 대한 구체적 검토 내용이다. 고구려 5 부의 소재지에 대한 것을 연구할 때 반드시 고려해야 하는 것 은, 고구려 5 부는 고구려 민족의 5 부라는 것이다. 그러나 거기에는 고구 려 민족의 여러 부에 융합된 사람들만 포함시켰고, 단독으로 존재하여 고구려 민족 부락에 융합되지 않은 곳은 沃沮 梁ffi, 小水衍 등이었다. 주의하여야 될 점은 梁衍(지금의 太子河 상류), 沃沮(지금의 延邊지구 및 함경도) 등은 후한 초에 모두 고구려에 정복당하였지만 후한 시대에 아 직 고구려 민족 내에 융합되지 않았다는 사실이다. 옥저는 『 後漢書 』 및 『三國志』에 모두 독립되어 있었다고 기록되어 있다. 梁語은 『삼국사기 』 에는 고구려 민족이 아니라고 기록되어 있다. 이로 인하여 위의 두 곳은 모두 고구려의 동부 및 서부에 포함시킬 수 없다. 고구려의 거주지역은

후한 때에는 棒句, 盤石 등지에 이르지 못하였다. 남부 역시 청천강에 이르지 못하였다. 어느 학자는 〈 朱蒙倉皇容至此 所帶隨從畢意是極少數人 〉 이며, 그가 의 뢰한 것은 당연히 〈 言語法月 1 j多同 〉 의 혈연적으로 가까운 溝流, 菩人, 梁 祖 易思 蓋馬 등의 부락이라고 주장하고 있다. 이러한 부락둘은 기원 전 1 세기를 전후하여 이미 다섯 개의 비교적 커다란 부락연맹을 형성하 고 있었다. 계루부는 5 부의 중심지였다. 즉, 고구려 최초의 건국 도성인 訖升骨城 일대는 계루부의 소재지이며 또한 桓仁 오녀산산성 부근이다. 이에 따르면 북부, 죽 절노부로서 홀승골성의 북쪽에 소재하며 지금의 通化縣 일대이다. 순노부는 동부로서 右部라고 칭하며 홀승골성의 동쪽, 즉 지금의 集安縣境에 있다. 관노부는 남부이며 前部로 칭하였고 홀승골 성의 남쪽, 즉 지금의 桓仁縣 남부와 寬句縣 북부에 있었다. 소노부는 西部로서 左部라고 칭하였으며 홀승골성의 서쪽 지금의 新賓縣 일대의 지역이다. 『 삼국사기려 기록에 의하면 기원전 1 세기에는 고구려 5 부가 형성될 수 없었다. 5 부의 형성과정은 중앙의 계루부가 기원전 37 년 주몽이 졸본 부여에 이르러서 조성되었다. 이 부는 기원전 1 세기에 이미 존재하였다. 그러나 당시 졸본부여는 계루부라고 부르지 않았다. 계루부로 개칭된 것 은 고구려 5 부의 형성 이후의 일이었다. 서부 소노부는 동명왕 4 년(기원전 34) 주몽이 비류수 상류의 비류국을 멸한 후에 조성되었다. 그의 최초의 명칭은 비류부였다. 『삼국사기 』 에 기록된 것을 보면 적어도 1 세기 상반경에는 여전히 비류부라고 불렀고 소노부라고 칭하지는 않았다. 소노부의 출현은 1 세기보다 이르지 않다. 동부 순노부는 동명왕 6 년(기원전 32) 태백산 동남의 存人國울 멸한 후 에 조성되었다. 『 삼국사기 』 권 15 의 기록을 동하여 당시 潘那部라고 칭 하였던 것으로 알 수 있다. 어느 학자의 고증에 따르면 관나는 순노부이 다. 그러나 언제 순노부로 개칭되었는지는 기록이 없다. 상기한 기록에

의하면 소노부와 순노부의 형성 시기는 기원전 1 세기 초이다. 그러나 정 식으로 고구려 5 부의 하나가 된 것은 1 세기이다. 북부 절노부, 죽 연나부는 1 세기에 보이기 시작하였다. 『 삼국사기 』 권 14 의 기록은 두 가지로 해석되는데, 하나는 고구려가 부여의 항복인들을 위하여 연나부를 설치한 것이고, 다른 한 가지는 고구려에 원래 연나부 가 있었는데 부여인들이 항복한 후에 연나부 내로 합류시켰다는 것이다. 그러나 후자설에 의하면 연나부가 어떻게 만들어졌는지 불분명하다. 남부의 관노부는 『 삼국사기 』 에 관나부로 칭하고 있다. 그것은 서기 26 년 고구려가 蓋馬國과 句茶國울 멸한 후에 형성되었다. 관나부는 『 삼국 사기』 태조왕 21 년(서기 72) 조에 보인다. 이에 따르면 고구려 5 부의 형성은 1 세기경이다. 사실상 기원전 1 세기 후반에 주몽이 졸본부여에 도달해서 비로소 점차 부근의 부를 병합하였 다. 그러나 겨우 30 년 동안에 고구려 5 부를 형성하기는 불가능하였다. 더욱이 기원전 1 세기에 이미 5 개 부락연맹이 형성되었을 가능성은 없다. 고구려 5 부는 당연히 1 세기에 비로소 형성된 것이다. 고구려 5 부는 1 세기에 형성되었다. 그리고 서기 3 년에 고구려가 홀승 골성으로부터 國內 尉那巖城으로 천도한 것을 고려하면 5 부의 위치를 추 론할 수 있는데, 홀승골성은 중심지가 될 수 없고 당연히 국내 위나암성 이 중심 이 된다. 죽 기 원전 37 년에 주몽이 졸본부여 에 도달한 후 30 년이 경과한 기원전 1 세기 말경에 고구려 5 부가 형성되었다. 그리고 서기 3 년 에 고구려가 국내 위나암성에 천도하여 5 부가 홀승골성을 중심으로 이루 어졌다면 그 기간이 겨우 10 여 년 정도가 되는데 실제로 불가능하다. 이 에 따르면 고구려 5 부 소재지의 고증은 반드시 국내 위나암성이 중심이 되어야 한다. 국내 위나암성은 지금의 集安覇王朝山 山城으로서, 이에 따르면 계루 부의 위치 역시 지금의 集安縣 패왕조산성 일대이다. 서부 소노부는 비 류부로부터 조성되었다. 그곳의 거주지는 비류수(지금의 富爾江) 상류이

다. 북부 절노부는 위나암성 (지금의 集安縣 패왕조산성)의 북쪽에 있었으 며, 그곳은 당연히 지금의 通化 경내의 潭江 상류이다. 동부 순노부는 지금의 集安縣 동쪽 경계 長白縣 일대이다. 남부 관노부는 지금의 集安

縣 서남 경계의 압록강 양안에 있었다. 고구려 5 부의 계속된 확장과 천도 과정 중 여러 시기 동안의 5 부의 분 포범위는 당연히 갇을 수 없다. 2 後漢 시기 고구려 왕국과 도성 고구려 수령에 대한 왕의 칭호는 서한 때에 시작되었다. 왕망이 고구 려왕을 下句耀侯로 낮추어 지칭한 예도 있으나 후한 광무제 때 다시 왕 위가 복귀되었다. 『후한서 백관지』에 따르면 고구려 왕국은 漢代 〈比郡 縣〉의 하나의 만족으로 건치되었다. 그것은 고구려가 漢代에 정식으로 漢의 판도에 들어간 것을 표명하는 것이다. 후한 때에 고구려는 여러 차례 漢에 대하여 저항하여 군현을 침범하고 백성을 노략하였으나 오랫동안 한조에 신복하였다. 『후한서 고구려전』과 『삼국지 고구려전』에 그 기록이 있다. 고구려 왕국의 관할범위는 『후한서 고구려전』에 〈南與朝鮮, 減語, 東 與沃沮 北與夫餘接, 地方二千里〉라고 기록되어 있다. 〈南與朝鮮〉은 구칭호를 따르고 있는데, 그 이유는 후한 때에 조선 지 역에 낙랑군을 두었기 때문이다. 그러므로 고구려의 남쪽은 당연히 낙랑 군이다. 후한 초에 고구려가 비록 한 차례 낙랑군을 점령한 일이 있지만 얼마 안 되어 다시 漢의 소유가 되었다. 『삼국사기』 권 14 에 의하면, 후 한 때에 고구려 왕국 남쪽이 薩 7k( 지금의 청천강)와 낙랑군의 접경지역이 라는 것을 제시하여 준다.또한 『삼국사기 』 권 15 의 기록은 고구려 〈 南至薩 7k 〉 를 지칭한다. 동시 에 고구려 왕국의 동쪽 경계는 후한 때에 이미 〈 東與沃i11. 〉 가 아니고 〈 東 至浦海 〉 라는 것을 설명해 준다. 『 후한서 』 에 기록된 〈 東與沃i11. 〉 는 서기 56 년 이전의 정황이다. 고구려 남쪽의 예맥은, 즉 『삼국지 동예전 』 에 기 록된 減이다. 예와 고구려의 분계 지점은 대략 지금의 한반도 동북부의 龍興江이다. 고구려의 북쪽은 부여였다. 당시 고구려는 지금의 西豊, 遼源 일대의 부여를 공멸하였다. 이에 따르면 고구려의 북쪽 경계는 이미 지금의 吉 林省 哈達嶺울 넘어섰다. 西平市 박물관의 고고 조사에 따르면 吉林 伊 通으로부터 遼寧 西豊에 이르는 사이에 漢代의 성벽유적이 있는데, 이것 은 부여와 고구려 사이의 邊膳일 가능성이 크다. 고구려 왕국의 서쪽은 한의 玄菊郡 및 遼東郡이다. 『 삼국사기 』 권 13 에 따르면 후한 때 고구려현지 (지금의 新賓縣境) 및 梁衍境(지금의 太子河 상류)은 한 번 고구려에 점령당했다는 것울 나타내 준다. 후한 때 현도 군지는 지금의 撫順市 노동공원 古城으로 옮겨졌다. 이에 따르면 고구려 의 서쪽 경계는 지금의 撫順과 新賓 사이이다. 3 後漢 시기 고구려 왕국의 國內 지구 國內의 의미는 국가의 안(內)이라는 뜻이다. 그곳은 고구려 민족(자칭 國人)의 후한 때 취거지역이다. 『 삼국사기』 권 16 의 기록에 의하면 국내 에 거주한 사람들은 국인이다. 즉 고구려 민족이라고 표명하고 있다. 거 기에는 고구려 민족(인들)에게 정복당한 기타 민족의 거주지가 포함되지 않는다. 당시 기타 민족은 아직 고구려 국인의 자격을 얻지 못하였다. 〈국인〉의 명칭은 후한 말에 보이기 시작하였다. 『삼국사기』 권 13 의

기록에서 국내는 일개 지역의 명칭이라는 것을 명확히 지칭하고 위나암 성은 이 지역의 하나의 성이라는 것도 표명하였다. 고구려 강역의 확대에 따라서 국내는 새로운 뜻을 함유하였는데, 그것 은 곧 고구려 왕국의 왕성 및 부근 지역, 즉 王畿 F眉 E 를 지칭하였다. 5 세기에 이르러 고구려가 대동강 유역으로 천도한 후에 국내는 또한 고구 려 왕국 중 하나의 특정 지구의 명칭이 되었다. 후한 시기 국내 지역의 범위는 고구려 5 부의 거주구가 포함되었다. 즉, 동쪽으로는 지금의 長臼縣에 이르고 남쪽으로는 지금의 集安縣 압록 강 유역에 이르며, 서쪽으로는 지금의 富爾江에 이르며 북쪽으로는 지금 의 海 }1 에까지 이르렀다. 國內 지역은 고구려 초기의 주요한 建都 지구이다. 졸본 지역의 訖升

骨城을 제의하고 고구려 초기의 도성, 즉 尉那巖城, 丸都城, 平壤城(非 대동강 유역), 黃城(평양의 동쪽) 등 모두 국내 지구에 있었다. 위나암성 이 국내 지구에 속해 있다는 사실은 『 삼국사기 』 권 13 에 기록되어 있다. 환도, 평양 등이 국내 지구에 속해 있다는 사실도 다음 자료에서 볼 수 있다. 즉 『 삼국사기 』 권 17 에서 보면, 환도에 수도를 정하였는데 그것이 국내이다. 즉 환도가 국내에 있었다는 것을 설명하고 있다. 그 밖에 동 천왕조의 기사와 중천왕조의 기사는 평양성이 국내에 있지 않고 이미 대 동강으로 천도한 것 같다. 죽, 평양성은 국내에 있지 않았다. 혹자는 이 시기에 평양은 아직 국내에 있었다고 보고 있기도 하다. 『삼국사기』 권 37 에 의하면 서기 3 년부터 국내의 위나암성에 천도하였다. 209 년에 환도 성에 천도하고 247 년에 평양으로 천도했으며 343 년에 다시 평양 동황성 에 천도하였는데 모두 국내 지구이다. 〈國內〉에 城名울 붙인 것은 사적에 뒤늦게 보이는데, 그것이 최초로 나타난 것은 4 세기다. 『삼국사기』 권 18 고국원왕조에 국내성은 평양성, 환도성과 결코 동등하게 보지 않는 것이 증명되었다. 왜냐하면 평양 성은 〈증축〉이라고 기록하고 환도성은 〈수습〉이라고 기록한 것은 두 성이 모두 일찍이 존재하였다는 것을 설명하여 준다. 국내성에 대한 稱築 은 당연히 始築이라는 뜻이다. 이 국내성은 당연히 지금의 集安縣에서 북쪽으로 10 리 지점에 있는 山城子山城이다. 그 이후에 고구려 도성이 대동강 유역으로 천도하였는데 여전히 新都룰 평양성이라 불렀다. 원래 국내 지구에 있었던 평양성은 국내성과 더불어 총칭하여 국내성이라고 불렀다 .3) 그러나 이러한 내용에 대하여 王健群은 반대 의견을 제시하고 있다. 그는 고구려 왕도의 천도가 동쪽에서 서쪽으로 발전하였고 그 천도 순서 는 〈沃沮城 ➔ 國內城 ➔ 丸都城(集安縣古城) ➔ 平壤城 〉 이라는 것이다. 고 구려 최초의 王者!에 대하여 그는 먼저 고구려현이 있었고, 그 후에 고구 려국이 되었는데 그 시간은 70 년이 걸렸으며, 고구려가 고구려현을 점령 한 후 그 지명을 국명으로 하였다고 주장하였다. 그래서 고구려 제 1 차 建都의 지방은 원 고구려현의 舊 址 沃ill.城이라는 것이다. 그 지역은 지 금의 함흥 지방으로 보고 있다. 고구려 제 2 왕도, 즉 두번째 왕도에 대하여 그는 서한 말년에 고구려가 옥저성에 입국한 후 부근 부락들을 정복하였으며, 玄萊郡이 서쪽으로 이 전됨에 따라서 점차 서쪽으로 발전하였다고 보았다. 즉, 『 삼국사기 』 기 록을 인용하여 유리왕 22 년에 국내에 천도하고 위나암성을 세웠다는 것 이다. 즉, 국내는 不而t로서 嶺東七縣 중의 하나이고, 그곳은 東部都尉 治所로서 당연히 古城이 있는데, 그곳이 곧 국내성이라는 것이다. 고구려 세번째 왕도는 『삼국사기 』 의 기록에서, 산상왕 2 년 (198) 에 환 도성을 쌓고, 12 년 10 월에 丸都에 천도한 것을 인용하고 있다. 이 환도 성은 西蓋馬와 玄菱城(高句麗城)의 舊 址, 죽 지금의 集安古城으로 보고 있다. 죽 , 세번째 國都는 환도성이라는 것이다. 고구려의 네번째 왕도, 그 이후 두 차례의 천도에 대하여 그는 산상왕 이 환도에 왕도를 세운 지 35 년 이후에 동천왕은 위나라 장군 毋丘儉에 게 환도성이 함락되자 대동강가의 평양성으로 천도하였으며, 그리고 고

국원왕 12 년 (342) 에 다시 환도로 수도를 옮긴 후 장수왕 15 년 (427) 에 다 시 평양으로 수도를 옮기고, 그곳에서 고구려 멸망 (668) 까지 있었다고 언급하고 있다. 종합하면, 王健群은 고구려가 옥저성에 建都, 국내성 2 차 천도, 환도 (集安) 3 차 천도, 4 차 평양 천도, 5 차 환도로 재천도, 6 차 평양에 천도 하였다고 주장하였다. 4) 그러면 孫進己 등의 주장을 계속 살펴보자. 4 後漢 시기 고구려 왕국의 도성 -~위나암성 後漢 시기 고구려 왕국의 도성은 國內 尉那巖城이다. 『삼국사기』 권 13 동명왕조의 기록은 이를 잘 나타내 준다. 산상왕 12 년 (209) 에 이르러 서 〈移都干丸都〉하였다. 220 년에 이르러 후한이 멸망하였다. 그러나 결 국 후한의 세계가 되었다. 즉 고구려의 왕성은 기본적으로 國內의 위나 암성이다. 과거에 위나암성, 죽 국내성은 지금의 集安縣城으로 인정되어 왔다. 그 근거는 『삼국사기』 권 37 에 〈國內州, -=--云不討, 或云尉那巖城〉으로 기록되었다. 그래서 국내성은 위나암성으로 인정되어 왔다. 또한 후한의 여러 기록에서도 국내성의 위치는 바로 위나암성이 지금의 集安縣城으로 기록되었다. 그러나 여기에 몇 가지 문제점이 있다. 첫째, 『삼국사기』 권 13 의 기 록에 〈往移都於國內, 築尉那巖城〉으로 되어 있는데, 국내는 일개 지구의 명칭이다. 그리고 尉那巖은 국내 지구에 천도하여 수축한 하나의 도성이 다. 국내 지구에는 기타 여러 성이 있다. 이로 인하여 국내와 위나암성 으로 혼동하여 하나의 城이라고 하는 것은 불가능하다. 둘째, 『삼국사

기 』 권 14 대무신왕조에 따르면 위나암성은 암석의 땅이다. 그래서 그 안에 있는 연못은 산성을 만들 때 수축한 것이다. 그곳은 平地城이 아니 다. 동시에 그곳은 평시에는 성밖에 거주하다가 의침이 있울 때는 성안으 로 들어가 적을 수비하는 곳이었다. 그러므로 위나암성은 평지성의 集安 縣城에 속할 수가 없다. 셋째, 고구려 原都는 홀승골성 (桓仁縣 五女山山 城)이다. 교의에서 돼지를 추격하여 국내 위나암에서 그것을 붙잡았다는 기록은 위나암성과 홀승골성의 거리가 멀지 않은 것을 설명하여 준다. 지금의 集安縣城과 桓仁 오녀산산성과의 거리는 200 여 리가 되며 그 중 간에 높은 산이 있다. 홀승골성의 교의에서 돼지물 추격하여 200 여 리 밖에 있는 지금의 集安縣城까지 갔다는 것은 불가능한 일이다. 넷째, 중 국 학자들은 蓋馬縣이 압록강 유역에 있었다고 보고 있다. 개마국은 대 무신왕 9 년(서기 26) 에 고구려에 의해서 소멸되었다. 그리고 고구려가 국내 위나암성으로 수도를 정한 것은 서기 3 년이다. 그리고 당시는 고구 려가 아직 개마국을 멸하지 않은 때이다. 당시에 또한 압록강변의 지금 의 集安縣城에 도달하여 위나암성을 축조한 것은 불가능하다. 또한 어느 학자는 국내 위나암성이 곧 지금의 集安縣에서 북쪽으로 10 리 되는 산성자산성이라고 인정하고 있다. 동시에 〈 위나암성은 곧 후대 의 환도성〉이라고 주장한 예도 있다. 그러나 이 설은 더욱 이해하기가 어렵다. 『삼국사기』에 고구려는 서기 3 년에 국내 위나암성에 수도를 정 하고 서기 209 년에 환도로 천도하였다고 명확히 기록하고 있다. 만약 위 나암성이 ·곧 환도성, 죽 오늘날의 산성자산성이라면, 고구려는 산성자산 성으로부터 다시 산성자산성으로 천도한 것이 되므로 이 설은 불가능하 다. 어느 학자는 위나암성이 오늘날 桓仁縣의 오녀산산성으로 보고 있지만 이 이론도 옳지 않다. 오녀산산성은 고구려 최초의 수도인 홀승골성이지 결코 위나암성은 아니다. 어느 학자는 위나암성은 오늘날 集安縣의 패왕조산산성이라고 주장하

고 있다. 이 설의 근거는 다음과 같다. 즉, 패왕조산산성은 富爾江과 潭 江이 합류되는 동남쪽, 新開河가 북쪽으로 潭江에 들어가는 서안에 위치 하고 있다. 그곳은 3 면이 물로 둘러싸여 있고 뒤에는 높은 산이 있다. 이것은 〈 山水深險 〉 설과 부합된다. 또한 그곳에서 홀승골성까지 60 리다. 이 또한 홀승골성 교의에서 돼지를 추격하여 국내 위나암성에서 잡았다 는 기록과 일치한다. 즉 패왕조성은 산성이다. 그 성은 높은 산으로 둘 러싸여 있다. 그 산의 가장 높은 곳은 해발 262 . Srn 였다. 산성 내에는 하나의 泉水 흔적이 있다. 이것 또한 『삼국사기』에 위나암성은 암석의 땅 위에 있었고 그 안에 泉 7k 가 있었다는 기록과 일치하고 있다. 그 의 패왕조산산성의 서북쪽으로 몇 리 떨어진 지점에 毋背嶺 고분군이 있으 며, 산성의 동남 방향에는 橫路村除의 고분군 등이 있는데 이것들은 고 구려 초기, 중기에 속한다. 이것 또한 위나암성이 고구려 초기의 도성이 라는 것과 일치한다. 이에 따르면 패왕조산산성이 위나암성이라는 설은 합당하다. 5 고구려 왕국이 국내 지구 외에 통치하던 주요 지구 (1) 졸본 주몽이 최초로 나라를 세운 지구이다. 서기 3 년 고구려는 졸본의 홀승 골성으로부터 국내의 위나암성에 천도하고 다시 환도성으로 천도하였다. 원래의 졸본부여 지구는 고구려의 발상지로서 시조(주몽)의 묘를 세웠 다. 역대 고구려 왕들은 언제나 졸본에 가서 시조묘에 제사를 지냈다• 이로 인하여 졸본은 하나의 독립지구로서 사적에 기록되었다. 『삼국사기』 권 13 의 기록에서는 당시 이 지구를 졸본이라고 칭하지 않

고 古접 B 로 칭하였음을 보여 준다• 『 삼국사기』 권 16 신대왕조와 권 17 의 동천왕조, 권 18 의 고국원왕조에도 그 기록이 있다. 졸본의 명칭은 2 세기에 보이기 시작하고, 졸본의 땅에는 시조묘가 있 으며 주몽이 건국한 지역으로 볼 수 있으며, 즉 졸본수(지금의 海江)와 비류수(지금의 富爾江)의 합류 지점의 뒷부분인 홀승골성 (지금의 桓仁縣 오녀산산성) 일대 및 그 부근 지구라는 것을 알 수 있다. (2) 梁衍 고구려에 병합된 부락이다. 그러나 아직 고구려 민족 내에 융합되지 않고 오랫동안 고구려 민족 이의의 부락으로 존재하였다. 그래서 고구려 국 중 하나의 단독지구가 되었다. 그 지역은 현 太子河 상류이다. (3) 夫餘 부여는 전한 말에 고구려에 의해서 소멸되었고 동한 말에 고구려국 중 의 하나가되었다. 『 삼국사기 』 권 14 에 그 지역이 고구려에 귀속되었음을 알리는 기사가 있다. 또 권 15 에는 부여가 후한 때에 고구려에 예속되었다는 기록이 있 다. 고구려 왕이 부여에 가서 太后墓에 제사를 지내고 1 개월 간 머물렀 다. 이 태후는 주몽의 모친이다. 여기서의 부여는 후한 때의 부여로서 현 西風 遼原 일대이다. 후한에 이르러 새로이 형성된 부여는 이미 다른 지역에 있었다. 후한 의 夫餘故地는 고구려국 중의 하나의 독립 지구였다.

(4) 機城 후한 때 고구려 동부지구의 명칭이다. 『 삼국사기 』 권 15 와 권 16 에 그 기록이 있다. 책성은 후한 기간 중 고구려 주요 지구의 하나라는 것을 알 수 있다. 책성의 소재지에 관하여 세 가지 설이 있다 : 1) 渤海龍原部 자리로 현 輝 春 八連城이다. 이로 인하여 고구려의 책성은 팔련성으로 주장하고 있 다. 그러나 이 지역에서는 고구려 문물이 발견되지 않아서 1) 설은 채택 될 수 없다. 2) j少基城에서 발견된 고구려의 홍갈색 繩紋과 방격문 기와 에 의해서 고구려 책성은 현 蓮春 사기성으로 주장하고 있다. 이 성은 輝春縣에서 동남 방향으로 25 리 지점에 있는데 석축 산성으로 주위 길이 는 약 14 리이다. 3) 설은 璟春縣 膳짧子山城울 고구려 산성으로 보고 있 는데 주위 길이는 20 리이고 위치는 運春縣城에서 동북 방향으로 220 리 지점에 있으며 이 일대에서 가장 큰 성이다. 그것을 고구려의 책성으로 보고있다. 어느 학자는 『 삼국지 옥저전 』 의 〈 북옥저, 일명 置溝婁〉에 근거하고, 또한 『 삼국지 고구려전 』 의 〈溝婁者, 句麗名城也〉의 기록에 근거하여 치 구루를 치성으로 보고 있다. 책성은 치성의 전음이다. 책성이 북옥저의 땅에 세워졌다는 것에 의하면 이 설은 믿을 수 있다. 또한 『 심국지 옥저전』과 동서 『 관구검전』의 기록을 종합하면 숙신의 남쪽 경계는 북옥저 (치구루성)를 넘어서 200 여 리이다. 현 북옥저 북쪽 경계는 緩芬iiiJ에까지 이르고 동쪽 경계는 러시아 연해 지구에 아른다. 이것으로 미루어 보면 치구루, 죽 책성은 현 運春縣 장랍자산성이다. 沙 基城에서 북부여의 동북 경계 및 숙신의 남쪽 경계는 200 여 리가 넘기 때문에 책성이라는 것은 불가능하다 .5)

6 220-264 년(三國) 부여, 고구려 등의 거주구 三國(魏) 시기의 부여, 고구려 등 민족의 거주구는 대체적으로 후한 시기와 같았다. 비록 부여의 통치구는 후한 때보다 축소되었지만 고구려 의 통치구는 후한 때보다 확장되었다. 梁衍, 沃沮 . 등의 민족은 후한 때 에 이미 고구려에 통치당하였지만 삼국 시기에는 여전히 독립 부락으로 존재하였다. 『 三國志 魏志 東夷傳 』 에 기록된 네 곳을 과거 많은 학자들은 삼국 시 기 고구려족의 분포지로 생각해 왔다. 사실, 그것이 고구려국의 통치범 위이다. 고구려의 통치범위 내에 또한 피동치 민족의 거주구도 포함되어 있다. 그러한 지구까지 모두 고구려족의 거주구로 생각할 수는 없다. 고구려의 통치범위는 동쪽으로 槍海(여기에는 南北沃 i1 1.地域울 포함한다) 에 이르렀다. 그러나 고구려족의 거주구는 남북 옥저가 포함되지 않는 다. 고구려 남부의 통치범위는 지금의 한반도 북부의 청천강 그리고 한 반도, 양맥과 인접된 지역까지 포함되었다. 그러나 청천강 북부에도 또 한 상당수의 조선인과 예맥인이 살고 있었다. 여기에 따르면 지금의 압 록강 이남, 청천강 이북 지구는 결코 모두가 고구려인의 거주지는 아니 었다. 고구려 서부의 통치범위는 대체로 전체 요동산지가 포함되었다. 그러 나 지금의 태자강 상류에 거주하던 양맥과 지금의 毅 河 상류에 거주하던 小水語은 고구려족 내에 융합되지 않았다. 여기에 따르면 상기한 지구는 고구려족의 거주구로 계산할 수가 없다. 고구려족의 거주구는 서쪽으로 현 富爾江까지 이른다. 고구려 북부의 통치범위는 현 吉林 哈達嶺까지 이른다. 그러나 吉林 哈達嶺 이남, 輝發河 이복 등에 본래 거주하던 사람들은 부여인이지 고 구려인은 아니다. 여기에 의하면 고구려인의 거주구로서 주요 분포지는

현 老傾, 龍岡山, 長亂 白頭山, 狼林山 등이다. 『 삼국지 동이전 고구 려 』 에 묘사된 〈 多大山深谷, 無原澤 〉 은 고구려족 거주구의 지리적 특칭을 정확히 반영한 것이다. 7 고구려의 疆域과 王城 고구려의 강역은 기본적으로 변화가 없다. 그러나 고구려의 왕성은 여 러 차례 변화가 있었다. 이 점에 대하여 학계의 의견이 분분하다. (1) 고구려의 강역 삼국 시기 고구려의 강역은 『 삼국지 』 에 기록되어 있다. 이 기록은 . r 후 한서 고구려전 』 의 기록과 같다. 즉, 후한으로부터 삼국 시기까지 고구려 의 강역은 기본적으로 변화가 없다. 동시에 『 三國志 魏書 烏丸鮮卑東夷傳』의 기록에 따르면 삼국 시기 동 예는 고구려의 관할범위에 속하지 않았다. r 삼국지 고구려전 』 의 〈東澈, 沃沮皆屬焉 〉 이라는 기록은 삼국 초기의 정황을 지적한 것이다. (2) 고구려 도성 _ 환도성 후한 초기에 고구려의 수도는 국내 위나암성이었다. 그러나 『 삼국지 』 에는 후한 말년에 고구려는 丸都之下에 천도하였고, 지역은 요동의 동쪽 천 리까지 차지하였다는 것을 설명하고 있다. 『삼국사기 』 권 16 산상왕조와 권 17 동천왕조에 의하면 고구려는 38 년 에 환도로 천도하였다. 시간은 길지 않았다. 그 동안에 전후 두 차례 毋

丘 1숲 과 慕容競에게 공격을 받았다. 그래서 여러 차례 中原史 普 에 기록되 었고 고구려의 여러 城 가운데 중원에 비교적 잘 알려졌다. 여러 학자들 은 고구려가 환도에 수도를 두었던 기간이 상당히 길다고 생각하지만 실 제로는 39 년간이다. 환도성의 소재지에 대하여 과거에는 모두 『 新唐 書』 및 『 遼書 』 에 의해 현 集安縣境으로 정하였다. 『 신당서 지리지 』 와 『 요사 지리지 』 의 기록에 따르면 대체로 환도는 현 集安縣境으로 판정되지만 현 集安縣의 어느 성인지 확인할 방법은 없다. 鳥居龍藏의 고증에 의하면 환도성은 현 集安縣城에서 서북 방향으로 5 리 의 지점에 있는 산성자산산성이다. 오랫동안 이 주장이 통용되어 왔다. 심지어 지금도 이 성을 환도성이라고 칭하고 있고, 부근의 산들을 환도 산이라 부르고 있다. 마치 환도는 산성자산산성이 이미 정론으로 된 듯 하였다. 그러나 실제상 문제는 대단히 많다. 산성자산산성을 환도성이라고 보는 주요한 근거는 부근에서 발견된 관 구검 紀功碑에 있다. 그러나 이 비가 발견된 곳이 어디인가 하는 것이 문제가 된다. 그것이 산성자산산성 부근에서 발견된 것인지의 여부는 문 제로 남아 있다. 『 集安縣文物志 』 및 『 集安縣志 』 의 기록에 의하면 관구검 紀功碑는 현 集安縣城에서 서북쪽으로 17km 지점의 작은 분구에서 출토되었다. 만약 이 출토지가 분명하다면 산성자산산성에서 그곳까지의 거리는 29 리의 지 점이 된다. 그런데 관구검비의 최초의 기록은 『 만주금석지 』 , 『 관당집림 』 에 보였다. 이 기록에 의하면 이 비는 集安縣城에서 서북 방향으로 90 리 지점에서 발견되었다. 죽 소위 환도산성에서 85 리의 지점이다. 그 밖에 『東三省古蹟軟聞』의 〈集安縣丸都勒功碑條 〉 와 『동북통사 』 권 2 에 그 기록이 있다. 상기한 초기의 기록들은 모두 이 비의 발견을 集安縣에서 서북 방향으 로 90 리 지점인 板盆嶺으로 되어 있다. 왜 근년에 이르러 集安縣에서 서

북 방향으로 34 리에 있었다고 축소되어 기록되어 있는가? 孫進己 의 4 인의 조사에 따르면 이것은 일본인 鳥居 龍 藏 과 관계가 있다. 鳥 居龍 藏 은 1914 년에 조사를 했는데 두 곳의 판석령을 발견하게 되었다. 한 곳은 대 판석령으로 通化에서 集安으로 가는 도로상에 있으며, 다른 하나는 소판 석령으로 桓仁에서 源江, 富 爾江울 경유하여 集安에 이르는 도중에서 발 견하였다. 그는 비가 소판석령에서 발견된 것으로 단정하였다. 이때부 터 비의 발견지는 集安縣에서 34 리 지점인 소판석령이 된 것이다. 최근 에 발표된 『 毋丘儉紀功碑發現始末 』 이라는 굴에서 비의 발견지를 명확하 게 지적하지는 않았지만, 패왕조를 찾아가 비를 보낸 사람을 찾아 자세 히 물어 보았지 集安縣城에 사람을 보내어 물어 보지는 않았다. 그래서 이 비가 패왕조 부근에서 발견된 것을 알 수 있다. 그곳은 현성에서 거 리가 상당히 멀다. 패왕조에서 集安縣城까지의 거리는 97km 이다. 만약 현성에서 17km 떨어전 소판석령에서 발견하였다면 가까운 곳에서 그것 울 구하지 멀리까지 갈 필요는 없다. 그래서 현성에서 90 리의 지점에 있 는 대판석령에서 발견하였다고 하는 것이 타당하다. 鳥居龍藏이 비록 조 사를 하였지만 당시에 비는 그 자리를 떠난 상태여서 추적 조사를 할 수 는 없었다. 그는 다만 선입견으로 환도를 현 산성자산산성으로 인정하고 쉽게 현 소판석령으로 규정하였다. 그 이후부터 그 내용이 와전을 거듭 하였다. 상기한 내용으로 미루어 보건대 관구검 기공비의 발견 지점에 따라서 환도성을 산성자산산성으로 정하는 것은 불충분하다. 더욱이 산성자산 산성은 그 규모, 건축특징, 출토 유물 면에서 보면 모두 고구려 중기에 해당된다. 이 성은 오랜 시간이 경과되어 규모가 커졌다. 결코 초기에 건도한 39 년 전에 이루어전 것은 아니고, 또한 심하게 파괴당한 일도 있 었다. . 최근에 集安縣에서 서북 방향으로 100 여 리 지점의 熱開鄕에서 하나의 산성이 발견되었는데 현지 명칭으로 !십,馬膳山城이다. 성의 동 • 남 • 북쪽

의 세 길은 돌담으로 만들어졌고, 서북쪽에는 하나의 넓은 천곡평원(현 熱闇鄕 소재 평원)인데 거기에는 고구려 초기의 고분인 적석묘가 많다. 부근에서 발견된 다량의 철촉은 전쟁의 산물이다. 이 성은 하곡평원 내 에 있는데 그것은 〈 都於丸都之下 〉 와 부합된다. 그러나 산성자산산성은 산을 의지한 성이다. 이 성은 산 위에 있는데 상기한 것과는 일치하지 않는다. 이 성은 관구검 기공비가 발견된 대판석령에서 대단히 가깝다. 遼東으로부터 고구려의 남북까지 바로 이곳에서 만난다. 과거에 丸都는 산성자산산성에 있었다고 정하였기 때문에 이 남북 두 길에 대하여 많은 해석이 있었다. 그러나 실제상으로 말히는- 것은 동서 두 길이었다. 丸都 는 관마장산성에 두었고 또한 관마장산성으로 가는 도로는 확실히 남북 두 길이다. 더욱이 북쪽 길은 源江 상류에서 남쪽의 大蓋沙i마를 따라가 면 관마장산성에 이르게 된다. 남쪽 길은 新開河를 거슬러 올라가 동쪽 으로 대판석령 북쪽을 경유하면 관마장 남쪽에 도달하게 된다. 8 고구려 新都 ――一 平壤城 『 삼국사기 』 권 17 동천왕조의 기사에서 소위 〈 丸都城經亂不可復都 〉 는 魏正始中 (245-246) 에 관구검이 환도를 공격한 것을 말한다. 『삼국지 고 구려전 』 등 모두 관구검이 환도를 공격한 내용을 기록하고 있는데, 고구 려의 천도에 대한 내용은 기록하고 있지 않다. 여기에 따르면 상당수 학 자들이 『 삼국지 고구려전』의 〈都於丸都之下 〉 의 기록에만 근거하여 고구 려가 중국의 삼국 후기까지 환도에 수도를 가지고 있었다고 보았다. 더 욱이 동진 시대 모용황이 고구려를 1 차 공격한 때가 바로 고구려가 재차 환도로 천도한 해이다. 그래서 일종의 착오를 가져오게 되었다. 즉, 마 치 247 년에서 342 년까지 시종 환도에 도읍이 있었던 것으로 보았다. 『삼

국사기 』 의 기록에 의하면 이 시기에 고구려는 평양에 수도를 두었고 환 도에는 없었다. 이 평양의 소재에 관하여 『삼국사기 』 의 저자도 명백하게 알지 못하였 다. 즉, 현 대동강 유역의 평양과 혼동하였던 것이다. 『 삼국사기 』 권 18 및 권 37 의 기록에 의하면 고구려는 장수왕 15 년 (427) 에 〈 移都平壤 〉 으로 기록되었다. 이 평양은 지금의 대동강 유역의 평양이다. 그러나 고구려 가 대동강 유역으로 천도하기 전에는 압록강 유역에 있었다. 『 삼국사기 』 권 37 에 명백히 기록되어 있는, 위나암성에 수도를 정한 것뿐만 아니라 丸都城, 平壤城, 黃城 등에 수도를 정한 것 등은 모두 國 內 지구의 427 년 동안으로 보고 있다. 또한 동천왕이 천도한 평양성도 국내 지구(현 集安縣境)에 있었다고 증명하고 있다. 더욱이 『 通志 』 에 의 하면 고구려가 대동강 유역으로 천도한 것은 東晉 이래의 일로 보았다. 고구려가 樂浪郡울 점거한 것은 313 년의 일이다. 247 년에 대동강 유역 은 魏의 낙랑군에 속해 있었다. 당시 고구려가 魏의 낙랑군경의 현 대동 강 유역에 천도하는 것은 불가능하였다. 일본의 몇몇 학자들의 예를 들면 白鳥庫吉, 鳥居龍藏, 關野貞 등은 조 사 후 삼국 시기에 지금의 한반도 서북부 및 대동강 유역은 魏의 낙랑군 에 속하는 것으로 보았다. 당시 고구려가 천도한 평양은 대동강 유역이 될 수 없다. 鳥居龍藏은 더욱 진일보하여 274 년에 천도한 평양은 현 集 安縣城의 石城으로 보았다. 현 集安縣城의 石築城址는 國內城이라고 칭하고 있는데, 실제적으로 국내 위나암성의 예에 따르면 당연히 국내의 평양성으로 칭하여야 할 것 이다. 그것들은 모두 국내 지구에 속하지만 다른 성들이다 .6)

9 265-420 년(晉代) 부여 및 고구려족의 분포 西晉 시기의 부여와 고구려족의 분포는 대체로 漢 • 魏 시기와 거의 같 다. 다만 慕容部의 여러 차례의 정벌에 의해서 부여는 동쪽으로 천도하 고 고구려는 점차 남쪽으로 내려갔으며 분포범위는 축소되었다. 동시에 부여인과 고구려인들의 상당수가 포로로 서쪽인 遼西로 끌려갔다. 따라 서 遼西 지구에 상당수의 부여와 고구려인들이 분포되어 있다. (1) 고구려족의 분포구 『 진서 』 에는 〈고구려전〉이 없다. 다만 기타 사료에 의해서 추측되는 晉 代 고구려인들의 거주구는 이전보다 확대되었다. 고구려의 분포는 서쪽으로 新城, 南陝 일대에까지 이르렀다. 『 삼국사기 』 권 17 동천왕조의 기록에서 신성의 명칭이 최초로 보인다. 신성은 지금의 撫順 高爾山이다. 이것은 고구려의 서쪽 경계가 撫順에 이론 것을 표명하여 준다. 『 자치통감』 권 97 〈永和元年條〉의 주에 의하면 南蘇城은 현 蘇子河가 潭江으로 들어가는 동쪽으로, 즉 고구려와 燕이 대치하던 곳이다. 남쪽 으로는 고구려가 낙랑군, 대방군을 점유하고 현 한반도 서북부로 천도하 였다. 『자치통감』 권 88 〈愍帝建興條〉의 기록에 의하면 낙랑, 대방 모두 고 구려에 속해 있었다는 내용이다.

(2) 晉代 고구려족의 민족 행정단위 『 진서 』 에 고구려전이 없어 그 행정단위를 고찰하기가 비교적 어렵다. 다만 영세한 자료가 있을 뿐이다. (3) 고구려 왕국과 그 행정단위 『晉書 武帝紀 』 에 〈 東 夷 八國 歸 {t 〉 , 〈 東夷五國內附 〉 등의 기록이 있는데 그 중에 고구려가 포함된다. 『 晉 畵 康帝紀 』 의 〈 建元六年 (343) 二月, 高 句 麗遣 使朝獻 〉 이라는 기사는 『 삼국사기』 권 18 의 고국원왕 13 년조의 기 사와 일치한다. 당시에 燕이 晉 에 예속되어 있었기 때문에 그 일을 晉에 전달하여 주었으므로 『晉曹』 에 기록되었다. 두 기록 모두 어떤 관직을 내려 주었는지는 알 수 없다. 『 삼국사기 』 권 18, 고국원왕 25 년조에 비 록 연이 독립된 나라로 되어 있지만 〈 封樂浪公, 王如故 〉 는 이전에 내린 관직과 동일하다. 여기에 따르면 晉 {t에 이미 고구려에 왕을 봉하였다. 고고학적 발견에 의해 〈 晉高句麗 率 善 1 f長 〉 〈 晉高句麗率善信長〉 〈晉高 句 麗率善 邑長 〉 등의 명문이 있다. 여기에 1 f長, 信長, 邑長 등은 모두 晉 에서 직접 내려 준 官f l 이다. 이러한 천장, 백장, 읍장을 관리하는 고 구려왕 역시 晉에서 봉하였다. 동시에 고구려 왕국 내에 이미 천장, 백 장, 읍장 등 세 계급의 행정단위가 있었다는 것이 증명된다. 그러나 『 삼 국사기 』 권 17 의 봉상왕조에 따르면 천장, 백장 의에 部(예를 들면 北 部), 太守(예를 들면 新城太守), 宰(예를 들면 新城宰) 등의 관직이 있었 다. 당시 행정단위의 예를 따르면 郡에는 太守, 縣에는 宰를 두었다. 고 구려는 동시에 군현의 행정단위를 두고 있었다. 그러나 그러한 군현 행 정단위와 천장, 백장의 制는 다르다. 당시 고구려에는 두 가지의 행정단 위가 있었을 가능성이 있다. 하나는 郡,縣, 村制로서 晉 A 이 관할하고, 다른 하나는 천장, 백장, 읍장제로서 고구려 및 기타 각 부족이 관할한

것이다 . 晉代에 이르러서 고구려의 행정단위가 점차 완비된 것으로 볼 수 있 다. 그러나 기록에 나타난 당시의 고구려의 행정단위 명칭은 많지 않다. 다만 평양, 환도, 황성 등 몇 곳 도성의 명칭, 그리고 기타 국내, 졸본, 신성, 남소, 남협, 목저, 북치, 압록 등이 있었다. 10 고구려 도성 晉代 고구려 도성지는 네 곳이고, 모두 세 번의 천도가 있었다. 晉初 에는 평양성에 수도가 있었고, 342 년에는 환도에 1 년 있었고, 다시 평양 동쪽의 黃城으로 옮겼다. 최후로 대동강의 평양으로 옮겨 갔다 . 이 내용 울 좀더 자세히 살펴보면 다음과 갇다. O 平壤城 晉初 고구려의 도성아다. 고구려 동천왕 21 년 (247) 평양으로 천도하였 다. 당시 고구려는 아직 현 대동강 유역을 점유하지 못하였다. 고구려가 낙랑군(지금의 대동강 유역)을 차지한 것은 미천왕 14 년 때의 일이다. 이 에 의하면 247 년에 평양은 대동강 유역이 아닌 압록강 유역에 있었다. 이 성을 곧 평양이라고 불렀고 그것은 평지성이었다. 현 압록강 유역의 초기 평지성은 현 集安縣城, 즉 초기의 평양성이다 . 『 삼국사기 』 권 18 고국원왕조에 의하면 晉代에 고구려가 평양에 수도를 가전 기간은 76 년 간이었다. ®丸都城 東漢 말년 (209) 에서 삼국 초기 (247) 까지 고구려의 도성이다. 후에 魏나 라 관구검의 공격에 의해서 평양으로 수도를 옮겼다. 『 삼국사기 』 권 18, 고국원왕조에 의하면 342 년 고구려는 다시 환도성으로 수도를 옮겼다.

그러나 같은 해 11 월 平壤東皇 城으로 기록되었다. 고구려는 환도성을 수복하여 다시 수도를 환도로 옮겼다. 그러나 3 개 월 후에 환도성은 모용황에게 공격당하여 다음해 7 월 평양 동쪽의 黃城 으로 옮겼다. 그러므로 晉{t에 환도성에 수도를 가진 것은 겨우 1 년이 다. 환도성의 소재에 대해서 孫進己 등은 현 集安縣의 관마장산성으로 보고 있다. 과거의 이론으로서 환도성이 集安縣의 산성자산산성으로 보 고 있으나 이 성은 후에 만든 국내성이지 환도성이 아니라고 보고 있다. ®黃城 晉 代 후기 고구려의 도성이다. 『 삼국사기 』 권 18 고국원왕조에 의하면 황성은 평양성 동쪽이다. 그러나 이 평양은 대동강 유역의 평양은 아니 다. 왜냐하면 『 삼국사기 』 권 37 에는 장수왕 15 년 (427) 이전은 아직 대동 강 유역의 평양으로 옮겨 오지 않았고 여전히 국내 지구에 있었다. 이때 의 평양 및 황성은 모두 국내 지구(현 압록강 유역)에서 찾아야만 된다. 상술한 바와 같이 초기 평양은 현 集安縣城이다. 그러므로 황성도 당연 히 集 安縣 동쪽이다. 최근 출판된 『 集安縣文物志 』 에 보면 集安縣에서 동쪽으로 1 리 지점에 東臺 子 유적이 있는데 아마 〈 帝王宮室和祭祀社稷的地方〉일 가능성이 크 다. 이 유적은 黃城의 소재지로 짐작된다. 이유는 그곳이 압록강 유역의 평양 동쪽이다. 광개토대왕릉비는 바로 이 유적에서 동쪽으로 몇 리의 지점에 있다. 그리고 광개토대왕 때에 황성에 수도가 있었다. 1) 晉代 고구려의 여러 성도 ®國內城 國內는 두 가지 의미를 함유하고 있다. 하나는 넓은 의미로서 도성 부 근의 지구, 죽 지금의 압록강 유역을 가리킨다. 예로 『 삼국사기 』 권 17

서천왕조에 기록되어 있다. 다른 하나는 구체적으로 어느 하나의 성을 지적하고 있다. 『 삼국사기 』 권 18 고국원왕조에 처음으로 국내성의 명칭 에 관한 기록이 보인다. 과거에 국내는 모두 넓은 의미로서 하나의 지구 를 지적하였다. 그러므로 위나암성은 국내 위나암성울 지칭한다. 여기에 서 처음으로 국내를 정식 城名으로 사용하였다. 이 성은 당시 國都 평양 성(지금의 集安縣城)의 부근에 있었기 때문에 명칭을 얻게 되었다. 『 삼국 사기 』 를 살펴보면 국내성과 환도성을 나란히 볼 수 있다. 하나는 新築이 고 다른 하나는 수습이다. 그러므로 국내성은 환도성이 아니라는 것이 나타났다. 현 集安縣城에서 북쪽으로 5 리 지점에 있는 산성자산산성이 신축된 국내성이라는 것은 의심스럽다. 고구려의 수도가 대동강 유역의 평양으로 천도한 후에 압록강 유역의 평양성(지금의 集安縣城)과 중복된 명칭을 피하기 위하여 이 성들을 국내성으로 총칭하였다. 이후의 국내성 은 이 두 성을 포괄하고 있다. ®卒本城 卒本은 원래 강의 명칭으로 지금의 源江이다. 후에 지역 명칭이 되어 고구려가 최초 건국한 홀승골성 부근을 지적한다. 그러나 그 후에 홀승 공성의 명칭은 기록에 보이지 않고 졸본의 이름만 기록에 여러 차례 보 인다. 『삼국사기 』 권 18 의 기록에 졸본에 시조묘가 있었다는 것으로 보 아 졸본이 고구려 최초의 도성인 홀승골성과 관계가 있다는 것이 증명되 었다. 여기에 두 가지 가능성이 있다. 하나는 졸본성이 홀승골성으로 改 名되었다는 것이고, 다른 하나는 졸본성을 홀승골성에 대단히 근접해 . 있 는 다른 성으로 보는 것이다. 고고학 조사에 의해서 발견된 桓仁縣 오녀 산산성과 10 리 거리에 또 하나의 고구려 년 초기 평지성이 있는데 그 성을 下古城子라고 부른다. 桓仁縣에서 서북 방향으로 8 리 지점에 위치한 六 道iiiJ子鄕 古城子村은 동쪽에 潭江이 있다. 그 주위의 길이가 거의 1000m 이다. 이 성이 졸본성으로 추정된다.

®新城 晉代에 그 명칭이 보이기 시작한다. 『 삼국사기』 권 17 서천왕조와 산 상왕조 및 권 18 고국원왕조에 그 기록이 보인다. 이에 따르면 신성은 고구려의 北境으로 鮮卑慕容部와 대단히 가깝다. 『 삼국사기 』 권 17 의 〈 新城爲國之東北大鎭 〉 은 서북을 잘못 기록한 것이다. 『자치통감 』 권 201 의 〈 新城高麗西北要害 〉 의 기록에 의해 정정이 된다. 더욱이 신성은 晉에 서 隋唐에 이르는 사이에 고구려가 晉 • 隋 • 唐兵과 여러 차례에 걷쳐 싸 우던 장소이다. 그것이 고구려의 동북이 되는 것은 불가능하다. 과거의 설은 모두 당대에 기록된 新城의 방위에 의해서 新城이 현 撫 順市 海江 北岸의 고이산산성으로 비정하였다. @南蘇城 〈 南蘇 〉 지명은 『한서 지리지』에 현도군 고구려현에 있었던 것으로 처 음 나타나는데 그 誌에 遼 7k 는 이미 大遼 7k 로 홀러들어간 것을 칭하는 것으로 곧 小遼水인데, 현 禪iiiJ이다. 이 南蘇 7k 와 小遼7 k 는 서로 가까운 거리에서 흐르고 있다. 이 강물들은 다시 서북쪽 塞外(변방 밖)로 빠 져 나와서 漢高句麗縣(지금의 新賓永陵鎭西南漢城) 경내로 홀러들어간다. 이상의 여러 조건과 일치하는 것은 지금의 蘇子河이다. 어느 학자는 東 遼河 및 范iiiJ가 南蘇 7k 라고도 하지만 모두 고구려와는 거리가 너무 멀어 이 설을 받아들일 수 없다. 남소성의 기록은 晉代에 보이기 시작하였다. 『晉書 載記第九 』 , 『 資治 通鑑』 권 97, 『高麗記』에 기록이 있다. 遼海羲書本 『翰苑』의 후단에 內 藤虎次郞의 跋文이 있는데, 이에 의하면 『 翰苑 』 원문에는 新城이 없고 雜城으로 되어 있는데 이것은 內藤이 의도적으로 약간 고쳤기 때문이다. 아니면 남소성 남쪽에 다른 하나의 雜城이 있었을 것이다. 더욱 〈南蘇城在神聖 ➔ t七十里〉의 설은 방위상 추론해 볼 만하다. 『 자치 통감』 권 96 의 成帝咸康條에 의하면 남소성은 결코 新城의 正 ➔ t이 아니 고 동북 방향이다. 이로 인해 몇 사람들이 〈南蘇城在新城北七十里〉로 보

고 남소성이 현 鐵嶺縣 備陣堡山城說울 주장하고 있는데 이는 장래에 다 시 검토할 문제이다. 남소성을 南蘇(지금의 蘇子河)로 칭한다면 그것은 蘇子iiiJ 유역에서 찾아야 할 것이다. 남소성의 소재는 두 가지 조건과 일 치하고 있다. 하나는 蘇子河 유역이고 다른 하나는 신성(지금의 撫順 北 部)이다. 여기에 근거하면 남소성을 지금의 撫順市 鐵背山 山城으로 정 하는 데 무리가 없다. 『 中國東北地圖集東北地區資料麗篇』에서는 今西春秋의 설에 동의하고 있다. 즉 남소성은 현 蘇子iiiJ 및 潭iiiJ의 합류 지점에 있다. 그곳은 대략 현 鐵背山 또는 薩爾游上의 하나의 산성이 될 것이다. 과거에 오랫동안 鐵背山 일대에서 고구려 성지를 발견하지 못하였다. 근래 撫順市 博物館 에서 조사를 실시하여 현 鐵背山 界藩城城膳 밀충에서 模形 石魂를 쌓아 놓은 것을 발견하였다. 계형 석괴(쐐기형 석괴)는 고구려 축성의 특허품 이다. 이로 인하여 이 성은 본래 고구려 성이라는 것이 확실하다. 明末 에 建州 女眞이 舊址 위에 다시 축성하였다. 이 성은 현 蘇子河와 海河 사이에 있다. 그래서 남소성지로 추정할 수 있다. ®南陝 晉代에 보이기 시작하였다. 『晉書 載記第九』와 『 魏書 高句麗傳』, 『자 치통감』 권 97, 『삼국사기 j 권 18 의 기록에 의하면 南陝은 모용황이 고 구려를 정벌하는 南道上에 있으며 木底 부근이다. 당시 慕容氏가 고구려 를 공격하는 데에는 남, 북 두 길아 있었다. 南道는 蘇子河, 富爾江울 경유하여 현 集安에 이르고, 北道는 潭河를 경유하여 동진한 후 다시 남 쪽으로 꺾어져야만 했다. 현 蘇子河 하류 서안, 죽 新賓縣 위쪽 옆에 있 는 하향에 勝堡山城이 있고, 또 고구려 산성이 하나 있는데 五龍山城이 라고 부른다. 이 성이 바로 慕容氏가 고구려를 공격하던 南道上에 있다. 木底(현 新賓縣 木奇鎭) 서북쪽에 있는 것으로 南陝城으로 볼 수 있다. 그러나 胡三省이 『 자치통감』 권 97 의 穆帝永和元年에 대한 託에는 〈南 蘇城, 在南陝之東〉으로 기록되어 있다. 만약 南蘇城울 현 撫順 鐵背山의

界藩城으로 정한다면 그곳은 五龍山城의 서북 방향이지 동쪽은 아니다. 그곳은 또한 南陝 또는 鐵背山 서쪽으로 볼 수 있다. 1956 년 東北文物工 作除가 撫順 大伏房댐 수몰지구의 潭河 北岸 前屯, 轄子伏洛, 佳子 {ki各 등지의 조사에서 대량의 고구려 고분을 발견하였다. 그 부근에서 성지는 발견하지 못하였다. 南陝이 이 일대일 가능성이 크다. 그러나 그곳은 南道上이 아니고 北道로 가려면 반드시 이 길을 지나가야만 되었다. 그 러므로 胡三省의 〈 南蘇城在南陝之東 〉 은 의심스럽거나 또는 잘못되었다고 할 수 있댜 南陝은 南蘇의 동쪽이 되어야 한다. 이 문제도 과제로 남아 있다. ®木底城 상기한 사료에 의하면 木底城은 慕 容部가 고구려를 공격하는 南道上에 있다. 과거의 학설은 모두 木奇는 晉代의 고구려 목저성으로 주장되었 다. 근래 撫順博物館에서 木奇鄕울 조사하여 樞子石山城과 平地城을 발 견하였는데 모두 고구려 성이다. 목저성이 현 新賓縣 木奇緖t에 있다는 것이 확인되었다. @北置城 北置의 명칭은 『 晉書 載記第九 』 에 보이며, 『 자치통감 』 에도 그 기록이 있다. 이에 대한 胡三省의 託는 〈 北道從北置而進, 南道從南蘇入木底城〉 이다. 상기한 자료에 의하면 北置는 慕容部가 고구려를 공격하러 가는 북도상에 있다. 이곳은 지금의 撫順 동쪽의 潭河 유역이다. 최근에 淸原 縣 英額門 長春屯西山에서 하나의 고구려 산성을 발견하였는데 주위의 길이가 600 여 미터다. 이 성이 복치성이다. ®鴨綠 『삼국사기 』 권 17, 미천왕조에 의하면 압록은 하나의 縣인 것 같다. 따라서 宰도 있다. 압록강 중류이며 浦流iiiJ(지금의 富爾江)과 가깝다. ®訖升骨城 산성은 晉代의 기록에는 보이지 않지만 여전히 존재하였다. 그곳은 현

遼寧省 桓仁縣 오녀산산성이다. ®尉那嚴城 이 성 역시 晉代의 기록에는 없지만 여전히 현 吉林省 集安縣 패왕조 산성에 있었다. @楠城 이 성 역시 晉代의 기록에는 없으나 여전히 존재하고 있었다. 위치는 현 吉林省 蓮春縣城 膳瑢子山城이다. @沃沮城 이 성 역시 晉代의 기록에는 없으나 함경도에 존재하고 있었다. 2) 352-431 년(三燕) 고구려 인의 분포 三燕 시기는 고구려 고국원왕, 소수림왕, 고국양왕, 광개토대왕, 장수 왕의 시기이다. 이 시기에 고구려 국가의 강역이 거대하게 확장되었다. 고구려는 서쪽으로 遼東 반도를 점령하였고, 남쪽으로는 신라와 백제를 격파하여 한반도 북부를 점령하고 대동강 유역에 대한 통치를 공고히 하 였으며, 동시에 대동강 유역의 평양으로 천도하였다. 또한 북쪽으로 동 부여를 정복하였다. 고구려 국가 강역의 확대에 따라서 고구려인들은 새 로 정복한 지역으로 옮겨 갔다. 그러나 고구려가 정복한 지구를 모두 고 구려민족의 거주구로 볼 수는 없다. 이는 부여 지구에 원래 거주한 사람 들은 부여인이고, 요동 지구는 漢 A 이며, 대동강 유역에는 조선인과 한 인이 거주하고 있었기 때문이다. 이들은 오랜 기간 동안 고구려 민족 내 로 융합되지 않았다. 그리고 사료의 부족으로 이 지역의 고구려인들과 기타 각 민족 자체의 분포범위는 구체적으로 분별하기 어렵다. 이 시기에 고구려인들이 가장 많이 옮겨 간 지구는 한반도의 대동강 유역이다. 장기간 동안 고구려인들은 단지 청천강까지만 내려와 있었다.

西 晉 말년에 낙랑군의 일부 漢 人울 내쫓고 대동강 유역을 차지하였다. 그러나 대동강 유역으로의 고구려인들의 대량 이주는 427 년 고구려가 압 록강 유역에서 대동강 유역으로 천도한 것과 관계가 있었다. 이후부터 대동강 유역은 고구려인들의 주요 거주지의 하나가 되었다. 대동강 유역 에서 발견된 많은 고구려 유적은 이 점을 충분히 증명하고 있다. 고구려가 요동을 점령한 것은 402 년이다. 이후에 고구려인들이 요동 지구로 계속 옮겨 갔다. 여기에 대한 문헌기록은 없으나 근래 요동 지구 에서 많은 고구려 산성과 유적이 발견되어 고구려인들이 요동에 이주한 사실을 증명하여 주고 있다. 다만 그 당시 이주 시기가 발견된 산성과 연대가 일치하는지의 여부는 알 수 없다. 문헌에 나타난 많은 요동 지구 의 고구려 산성의 이름은 魏晉 때의 옛 명칭을 그대로 쓰고 있다. 고구려가 부여를 정복한 해는 410 년이다. 그러나 〈 호태왕비 〉 에는 얼마 정도의 고구려인들이 그곳을 鎭 守하기 위하여 왔는지 설명하고 있지 않 다. 이후에는 고구려인들이 부여 지구에 이주한 기록이 보이지 않는다. 더욱이 고고학상에 아직 부여 거주구에서 고구려 문화유적이 발견되고 있지 않다. 이에 의하면 고구려인들이 原夫餘 A 의 거주구에 대량으로 이 주하지는 않았던 것 같다. 그 밖에 고구려 고국원왕 12 년 (342) 에 모용황이 고구려를 공격하여 남 녀 5 만 명을 포로로 잡아 갔다. 5 만여 고구려인들은 三燕 시기에 燕의 城都 和龍(지금의 朝陽) 부근에 살았다. 『 진서 』 의 기록에 의하면 당시에 이주한 곳은 도성 부근으로 기록되어 있다. 이후에 서쪽으로 옮겨 갔는 지의 여부는 기록이 없다. 그러나 北燕의 첫번째 왕 高雲이 407 년에 죽 위하였는데 그는 고구려인이다. 『 晉書 載記第二十四 』 에서는 고구려인이 後燕에서 상당한 지위에 있었다는 것을 보여 주고 있다. 高雲 죽위시는 모용황이 고구려를 공격하여 고구려인들을 포로로 잡아다가 요서에 둔 시간과 65 년의 차이가 있다. 高雲의 조상은 아때 포로로 잡혀 와서 요서 에 살던 사람이다 .

3) 고구려의 建置 고구려는 三燕 시기에 前燕과 臣屬 관계였다. 『 삼국사기』 권 18 고국 원왕조와 소수림왕조, 광개토대왕 9 년조 및 장수왕 원년조에 의하면, 당 시에 고구려는 燕과 부단히 싸웠고 요동 지역을 점령하였지만 기본적으 로 장기간 조공이 이어졌기 때문에 前燕,前晉, 後燕 및 晉의 속국으로 존재하였다. 따라서 고구려의 建置는 중국 동북 지구의 당시 행정단위이 다. 당시 기록에 보이는 고구려 행정단위 명칭은, 다만 平壤, 遼東城, 新 城, 南蘇 木底 國東秀山, 六城, 餘城,北豊, 力城 등이다. O 平壤城 『삼국사기』 권 18, 고국원왕 41 년조에 의하면 백제가 능히 침범할 수 있었던 곳은 대동강 유역의 평양이다. 이것은 압록강 유역의 평양과 동 시에 병존하였다. 광개토대왕릉비에 따르면 下平壤의 칭호로 미루어 보 아 다른 곳에 上平壤이 있었던 것으로 보인다. · 〈 上平壤 〉 은 압록강 유역 에 있었으며 下平壤은 대동강 유역으로 본다. 〈 王巡下平壤 〉 의 입장에서 보면 당시 下平壤은 결코 王都가 아니다. 이유는 〈 巡 〉 이라고 칭하는 것 은 평양이 대동강 유역이라는 것을 증명해 주는 것이기 때문이다. 고구려가 대동강 유역으로 천도한 것은 427 년이다. 『 삼국사기』 권 18 의 장수왕조와 권 37, 『위서 고구려전』에 그 기록이 있다. 당시 평 양성 은 이미 요동에서 동남 방향으로 1000 리의 지점에 있었는데 그곳은 지금 의 대동강 유역이다. 고구려가 대동강 유역으로 천도한 이후 압록강 유 역의 평양은 기록에서 다시 보이지 않았다. 黃城이 매우 가까운 거리에 있었지만 그곳은 이미 병입되어 國內城으로 개칭되었다. ®遼東城 『삼국사기』 권 ,18 광개토왕조와 『 晉書 載記第二十四』의 기록에 의하면 405 년에 요동성이 고구려의 소유가 되었다는 것을 설명하고 있다. 김육

불의 『 東國通距 권 3 의 기록에 의하면 고구려가 요동군을 점령한 구체 적인 시간은 〈 晉元興三年 (404) 而遼東再路 〉 으로 되어 있다. 『 東史倉桐 』 과 『 삼국사기』 권 18 에 그 기록이 비교적 간략하게 묘사되어 있다. 그러나 고구려가 요동을 점령한 내용은 기재되어 있지 않다. 그리고 宿軍地는 현 北 鎭 부근이며 요동성 서쪽이다. 요동성에 근거하면, 즉 漢魏 이래 요동군이 통치하던 襄 平縣城으로 상기한 바와 같이 그곳은 현 遼陽舊城 區地下의 古城울 말한다. 고구려 때에 다른 성을 수축하지 않고 곧 그곳 울 사용하였다. ®新城및南蘇 『 삼국사기 』 권 18 광개토왕조에 의하면 三燕 시기에 新城 및 南蘇는 그 지역이 兩晉 시기와 같았다. 新城은 지금의 撫順 高爾山城이고 南蘇 는 지금의 撫 順 鐵背山 山城이다. ® 木底城 『 晉書 載 記第二十四 』 에 그 기록이 보이는데, 三燕 시기에 고구려에 木 底城이 있었으며 그 지역은 西晉時와 같이 현 新賓縣 木奇 高句麗古城이 다. ® 國東秀山 등 六城 『삼국사기 』 권 18 의 기록에 의하면 당시 고구려는 黃城(지금의 集安縣 동쪽)에 수도를 두고 있었다 . 따라서 소위 國東의 免山 등 六城은 현 集 安縣 동부이다. ®餘城 죽 夫餘城이다. 광개토대왕릉비에 의하면 餘城이 부여성이라는 것을 알 수 있다. 그 후 부여성은 고구려에 예속되었다. 그 지역은 현 吉林省 農安境 0] 다. ®北豊 力城 j떄 R 은 삼국 시기에 魏나라 요동군의 현에 속해 있었다. 晉代에 이르 러 요동군에 이 현이 소속되지 않았다. 力城은 晉代에 고구려에 병입되

었다. 지역은 현 本溪縣境이다. 광개토대왕릉비에 보면 永樂 5 년 碑麗를 破한 기록이 나오는데, 여기 서 제시한 陣離는 『 진서 』 에서 제시한 陣離의 방위, 거리에 해당되지 않 는다. 어느 학자는 『 遼史 』 에서 기록된 陣離에 해당된다고 본다. 『 요사 지리지 』 , 『 성경동지 』 에 기록이 있다. 고구려 호태왕이 출병한 곳은 서북 방향으로 지금의 撫順 남쪽이다. 여기 鹽 7k 는 통례에 따라 漢의 鹽難水 로서 현 潭江이다. 그 방위는 다소 차이가 있는 것 같다. 그곳이 지금의 潭江울 지적하는지의 여부는 고찰이 더 필요하다. 대개 호태왕은 陣離에 도착한 후 襄平道로부터 동쪽으로 돌아서 고구려 왕도로 갔을 것이다. 양평도는 양평(遼陽)으로부터 고구려 왕성(지금의 集安境)에 이르는 교통 도로이다. 그곳은 현 太子iiiJ 동쪽에 연해 있다. 力城, 北豊은 이 도로상 에 있다. 그곳은 현 太子iiiJ 강둑에서 찾을 수 있다. 力城은 먼저 경유하 는 곳이고 北豊은 끝에 경유하는 곳이다. 현 本溪市牛心鄕의 북쪽으로 7 리 지점의 上牛村老官i立子에 官山城이 있다. 太子河는 이 성의 옆을 흐른다. 이곳은 당연히 力城이다. 또한 현 本溪縣城小市鎭의 북쪽 下堡村東山에 小城子가 있다. 주위가 900m 이다. 이 성을 北豊城으로 본다. 그곳에서 더 동쪽으로 新賓縣下奭iiiJ 및 萊子浴에 모두 고구려 산성 이 있다. 이곳이 梁語의 옛 땅이다. 이곳을 지나 현 桓仁境에 들어가면 고 구려 초기 도 소재지이다. 4) 384-534 년(北魏)과 557-580 년(北黃) 고구려의 분포 북위, 북제 때 고구려족의 분포지역에 관하여 문헌상 구체적인 기록은 없다. 일반적으로 『魏書』의 기록에 의해서 고구려의 四方(四至), 죽 고 구려족의 분포범위를 인식하고 있다. 『위서 고구려전 』 에서 소위 〈遼東南

一千里 〉 는 평양성의 위치를 지적하는 말이고, 〈 東至楊城, 北至 舊 夫餘 〉 는 그 국경의 사방이 된다. 그 남쪽은 실제상 대동강과 한강 사이를 말하 며, 〈 南至小海 〉 를 칭하는 것은 부정확하다. 서쪽은 遼 7k 가 된다. 그러나 이 지역 내에는 고구려인의 거주지는 없고 기타 부족이 거주하였다. 예를 들면 북부에는 아직 부여인아 살고 있었다. 『 삼국사기 』 권 19 문 자명왕조와 『위서 고구려전 』 의 기록에 모두 고구려 경내에 거주하고 있 는 부여인들을 명백히 나타내고 있다. 남부에 거주하는 사람들은 말갈인이다. 『 삼국사기 』 권 19 문자명왕조 에 그 기록이 있다. 서부에서 거주하는 사람들은 한인이다. 고구려가 요동을 점령하기 전 에 요동은 한인의 거주구였다. 고구려가 요동을 점령한 후에 한인은 또 요동으로 옮겨 갔다. 북위가 북연을 멸하였다. 『 위서 』 권 97 과 『 삼국사 기』 권 18 장수왕조에 의하면 고구려 서부 지구에 거주하고 있는 사람 은 한인이라는 것을 알 수 있다. 따라서 북위, 북제 시기 고구려인의 주요 거주지는 압록강 유역 및 대 동강 유역이었다. 그리고 고구려의 기타 지구는 다론 민족이 雜居하고 있었다. 5) 고구려의 행정단위 북위, 북제 시기 동북지구의 각 민족은 契丹, 庫莫溪, 失韋, 烏洛侯, 勿吉 등이다. 비록 북위, 북제에 누차 조공하였지만 史書 중에 정식으로 北朝의 관직을 받은 것은 없다. 당시에 복위, 북제로부터 관직을 받아서 행정단위를 세운 것은 주로 고구려국이다. 중국 남북조 시기에 고구려가 중국 남북조 정권과 예속관계에 있었던 것은 대단히 명확하다. 고구려는 북조에게 稱臣하는 동시에 남조에게도

稱臣하였다. 그리고 동시에 두 나라로부터 관직을 받았다. 그러나 지리 적 조건 관계로 인해서 북조에게만 비교적 많은 공헌을 하였다. 『 魏 書 高句麗傳 』 과 『 北齊 畵 文宣帝紀 』 에 당시 고구려가 이미 고려라고 개칭되 었음을 보이고 있다. 이는 『 北 濟書 廢王紀 』 에도 나타나고 있다. 이와 동시에 고구려는 남조에도 進貢하여 남조로부터 거의 갇은 관직 을 받았음을 알 수 있다. 『 宋 書 高句麗傳 』 에도 그러한 기록이 있는데, 구별되는 점은 북위가 통치하던 營 과 平 두 州를 동시에 고구려왕에게 내려 주었는데 그것은 고구려가 북위를 향하여 진격하는· 것을 장려하기 위한 것이었다. 『 梁書 高句麗傳 』 에도 그 기록이 있다. 고구려가 시종 동시에 남북조의 관직을 받았음을 알 수 있다. 『 심국·사 기』에도 같은 내용의 기록이 있다. 따라서 당연히 당시의 고구려의 각급 행정단위는 중국 동북지구로 간주할 수 있다. 고구려는 北燕 이래 통치구역이 요동까지 확대되었다. 『 周 書 高麗 傳 』 에서는 각 성의 급별 및 상호 예속관계는 기록하지 않았다 . 여기에서는 다만 문헌기록에 의해서 북조 시기에 볼 수 있는 고구려 성을 고증하였 다. 당시의 기록에 보이는 것들은 遼東, 玄英, 平郭,北豊, 白 巖, 卒本, 國內, 丸都 黃城,平壤, 漢城 등이다. 그것들을 차례로 살펴보면 다음 과갇다. O 遼東城 『 周書 高句麗傳』에 의하면 고구려에 요동성이 있었다. 고구려가 요동 울 점령할 때는 5 세기로 北燕 시기였다. 北燕 때 遼城의 명칭이 있었고, 北朝 때에 와서도 요동성의 명칭은 史籍에 있었다. 이 요동성은 戰國과 秦漢 이래의 遼東郡首縣의 襄平으로 현 遼寧省遼陽市舊城區이다. 고구려 가 그곳을 점령한 이후에 요동성으로 이름을 고쳤다. 근 40 년 동안 遼陽 市 부근에서 고고학 조사와 발굴을 한 결과 秦漢으로부터 魏晉 시기까지 의 유물이 대량으로 발견되었고 동시에 현 遼陽市舊城北部에서 상당량의 고구려 유물이 발견되었다. 이것은 고구려 때에 이 성을 사용한 것을 확

인시켜 줄 뿐만 아니라 고구려의 요동성이 漢魏 이래의 襄平城 舊址라는 것을 알려주고 있다. ®玄至城 『 周書 高句麗傳 』 에 고구려에 〈 玄菱城이 있었다 〉 고 기록되어 있다. 玄 菱는 원래 西漢武帝 때에 설치한 四郡 중의 하나이다. 그 郡治는 삼국 시기에 현 撫順市區東部 潭河 남쪽의 勞動公園古城으로 옮겨 갔다. 근래 에 그 성지 내에서 고구려 시대의 붉은색 大瓦가 발견되어 이 성이 고구 려 시기에 사용되었음이 확인되었다. ®平郭城 『 魏 書 馮文通傳』과 『 삼국사기 』 에 그 기록이 있는데, 平郭은 漢縣으로 서 현 遼寧省蓋縣縣城下古城址이다. 고구려의 平郭城은 舊 址를 계속 이 용한 것이다. ®北豊城 상기한 平郭條에서 안용한 『 魏 書』 및 『 삼국사기 』 에 모두 기록이 있어 당시 고구려에 北豊城이 있었다는 것을 표명하고 있다. 이 지구는 상기 한 현 本溪縣境에서 살펴보았고 北朝시기에 고구려는 舊址를 사용하였다. ® 白巖城 『 삼국사기』 권 19 에 기록이 있는데 북조 시기에 백암성이 있었고 개축 되었다고 한다. 백암성의 始築은 그 이전에 이루어졌다. 突販이 新城을 공격할 수 없어 백암성으로 옮겨 공격한다는 내용을 고찰하면 이 성은 고구려의 西北境에 있으며 新城(현 撫順 高爾山山城)과 거리가 그다지 멀 지 않음을알수있다. 백암성은 隋唐 시기의 문헌에 나타나기 시작하였는데 그것은 고구려 북부의 주요 성지이다. 그 장소는 현 遼寧城 遼楊市 동북 방향의 燈塔縣 서쪽의 大察鄕城門口村石城山上에 있는 것으로 燕州城이라고 칭한다. 燕 州는 巖州의 轉音이다 .

®卒本城 『 삼국사기 』 권 19 〈 안장왕조 〉 와 〈 평원왕조 〉 에 기록이 있다. 졸본성은 북조 시기에 존재하였으며 동시에 주요한 위치에 있었다는 것이 증명되었다. 始祖墓를 세운 것은 시조의 초기 도성 소재지라는 것 울 표명한다. 상기한 내용 중 이미 졸본성은 . 고구려 초기 홀승골성 부근 의 平地城이라는 것이 확인되었는데, 그곳은 현 桓仁縣城에서 서북 방향 으로 8 리 지점에 있는 六道河子鄕下古城子村이다. (j) 國內城 『 周書 高句麗傳 』 에 고구려는 도성 평양성 의에 국내성 및 漢 城, 別都 가 있었다. 국내성이 북조 시기에 중요한 위치에 있었다는 것이 증명되 었다. 국내성의 始築은 고국원왕 12 년 (342) 에 이루어졌다. 상기한 바와 같이 국내성은 현 吉林省 集安縣城에서 북쪽 방향에 있는 산성자산성이 다. 과거에는 국내 위나암성과 국내성이 혼동된 바가 있었다. ®丸都城 『 삼국사기 』 권 19 〈 F옳 原王條 〉 에 기록이 있는데 , 丸都城은 고구려 초기 도성이다. 전후 2 차에 걸쳐 관구검 및 모용황에 의해 공격당하였다. 그 지구는 현 吉林省 集安縣 關駐薔山城이다. ®黃城 『 삼국사기 』 권 19 에 기록이 있는데 고국원왕 13 년 (343) 에 처음으로 보 인다. 그곳은 당시 고구려 도성으로 평양 동쪽이다. 427 년에 이르러 黃 城으로부터 대동강 유역의 평양으로 옮겨 갔다. 그러므로 옮기기 이전의 黃城은 국내 지구에 있었는데 지금의 압록강 유역이다. 지금의 吉林城 集安縣城에서 동쪽으로 1 리 지점에 있는 東 臺 子 유적이 舊 址이다. ®平壤城 『周書 高麗傳』과 『魏書 高句麗傳 』 에 의하면 평양성은 대동강 유역이 다. 『 삼국사기 』 권 37 에 장수왕 15 년 이후 평양은 국내 지구에 있지 않 았다.

張博泉의 『東北地方史稿 』 제 4 장에서 前期의 평양과 혼동하고 있다. 이 미 상기한 내용에 따르면 초기의 평양성은 압록강 유역, 죽 集安縣境에 있었다. 北朝 시기의 평양은 대동강 유역에 옮겨 왔다. 그곳은 요동에서 남쪽으로 1 천여 리로서 남쪽으로 沮水(지금의 대동강)에 면하고 있다. 北朝 시기에 현 한반도의 고구려성은 상당히 많았다. 예를 들면 황성 등이다. 평양은 고구려 도성으로 압록강 유역에서 대동강 유역으로 옮겨 갔다. 전후 두 개의 평양이 있었다 .7) 11 581-617 년(隋代) 고구려의 행정단위 隋代 고구려 왕국의 관할범위는 중국 遼東城 동부, 吉林省 동남부, 그 리고 한반도의 북부였고 그 도성은 대동강 유역이었다. 隋代의 사서에 보이는 고구려성은 많지 않다. 그것들은 平壤, 國內城, 漢城, 遼東城, 新城, 卑者城, 烏骨城, 武廊退등 8 성이다. 다른 성은 隋代의 사적에 없 다. 8 성은 다음과 같다. ®平壤城 『 隋 書』 권 4 와 同書 「고구려전」, 『 資治通鑑 』 의 기록에 의하면 陸代 평 양성은 鴨綠水(현 압록강) 및 薩 7k( 현 청천강)의 동쪽에 있었는데 남쪽은 沮水(현 대동강)에 면해 있었다. 곧, 지금의 평양시 부근이다. 단 『 隋書 』 에서는 평양성 및 長安城울 혼동하고 있다. 『삼국사기 』 권 37 처럼 장수왕대에 수도를 처음 옮겼으나 동일 지구로 두 성이 하나로 혼합된 것이다. ®國內城 『隋書 고려전 』 에 기록이 있으며, 국내성의 소재는 종전과 같이 현 集 安縣城 북쪽의 산성자산산성이다. 漢城의 소재지도 종전과 같이 현 한반

도의 漢城이다. ®遼東城 『 隋書 陽帝紀 』 와 『 자치통감 』 권 181 에 그 기록이 있다. 隋代 고구려의 요동성은 遼河 東岸에 있었고 결코 隋가 요서에 세운 요동군은 아니고 漢의 양평성이다. 그곳은 현 遼陽市 舊 城區이다. ®新城 『 陸書 王仁恭傳 』 에 그 기록이 있는데, 이 신성은 夫餘道上에 있으며, 죽 지금의 撫順 高爾山山城이다. ®卑著城 『 隋書 來護兒傳 』 에 기록이 있다. 이 卑쯤城은 현 遼寧省 金縣城東大黑 山 山城이다. 唐代 高麗篇울 참고 바란다. ®烏骨城 『 隋書 于仲文傳』과 〈薛世雄傳 〉 에 의하면 오골성은 鴨綠 7k 의 서북 방향 에 있는 현 鳳城縣鳳凰山 山城이다. 唐代 고려편을 참고 바란다. ®武屬還 『 隋書 李景傳 』 과 〈 고려전〉에 기록이 있다. 그것은 隋가 고구려 北道上 울 공격할 때 경과한 성이다. 隋代 행정단위는 여기에 근거하여 通定 鎭 은 현 新民縣 高臺山동쪽의 고려성이다. 고려의 武鷹遇城이 바로 이 성 이다 .8)

12 618-906 년(唐代) 고구려족의 분포 1) 唐代 초기 고구려족의 분포 唐代 사서에 고구려족의 분포범위를 직접 기록해 놓은 것은 없다. 다 만 고구려의 강역에 대한 기록은 있다. 『 신당서 고려전 』 에서 고구려국의 강역을 말하고 있으나 이것이 고구려족의 분포범위를 말한 것은 아니다. 이 강역 내에 다른 민족도 살고 있었기 때문이다. 따라서 반드시 이러한 민족의 거주구를 밝혀야만 비로소 고구려족의 분포를 알 수 있다. 하나의 다민족국가 내에서 주체민족의 분포구를 확정하는 데에는 두 가지 과정이 있다. 하나는 이러한 국가 내에 어떠한 민족들이 독립되어 있는가를 고찰하고, 그들이 아직 융합되지 않고 있다면 하나의 민족의 존재로 보아야 할 것이다. 때때로 그러한 국가의 존재 시간과 공간을 판 별할 수 없다. 그러나 그 국가가 멸망 후에도 아직 주체민족과 융합되지 않았을 때에는 하나의 독립체로 보아야 할 것이다. 이러한 민족의 분포 구를 제의한 것이 비로소 주체민족의 거주구이다. 둘째, 이러한 민족의 문화유적의 분포범위를 고찰하여야 한다. 각 민족은 각자 독특한 민족 문화를 가지고 있어서 고고학적으로 민족의 유적과 구별이 가능하다. 이 지구에 모종 민족문화의 유적이 없다면 당연히 이 지구에 모종 민족이 분포되지 않았다. 구체적으로 고구려족을 논하면 고구려국의 강역 내에 명확히 많은 기 타 민족이 거주하였다. 그들은 昧幅人, 夫餘 A 과 漢人 등이다. 예를 들 면 고구려 범위 내에 현 중국 吉林省 동남부 延邊 지구 거주자는 白山昧 幅이며 중부 지구 松花江 유역 거주자는 栗末昧輯이고, 서부 지구 農安 長春 등은 浮i兪昧輯이었다. 현 중국 遼寧省 동북부에는 越喜妹輯, 동서 부에는 漢人 등이 거주하고 있다. 따라서 고구려는 당초에 비록 동북의

상당히 거대한 지역을 지배하였지만 실제로 고구려족에 속하는 취락지는 현 集安, 桓仁 등지로서, 즉 현 압록강 유역에서 輝發河 지역까지다. 기 타 지구는 高麗故地로 칭하지 않고 있다. 이유는 그러한 지구의 거주자 는 다른 민족이었기 때문이다. 고고학적 입장에서 보면 대체적으로 상술한 정황과 같다. 전형적 고구 려 문화는 주로 압록강 유역에 분포되었다. 현 延 邊 지구, 通化 지구는 고구려 문화와 기타 문화유적이 혼합되었다. 吉林省 북부 부여족의 거주 구에는 전형적 고구려 문물이 드물다. 이것은 대체로 고구려인의 분포 상황을나타낸다. 2) 唐代 후기 고구려족의 분포 668 년 唐과 신라가 연합하여 고구려를 멸망시켰고 고구려의 통치를 받 던 각 민족들이 독립하였다 . 즉, 고구려인들은 중원으로 옮겨 가거나 분 산되어 突歌, 昧輯人들 사이로 들어갔다. 『신당서 고려전』에 중원으로 옮긴 고구려인에 대한 내용의 기록이 있다. 또한 상당수의 고구려인이 신라에 두항하였다. 이는 『 신당서 고려전 』 과 同書 「신라전」에 기록되어 있다. 그리고 동북 지구의 고구려인은 말갈에 두항하였다. 『 신당서 발해전』 에 의하면 최초로 발해에 투항한 자는 고구려인이다. 그들은 동쪽으로 현 敦化 부근까지 옮겨 갔다. 또한 『구당서 발해 말갈전 』 에서는 東牟山 에 도달한 대조영에게 고구려인이 두항하였다는 것이다. 이 가능성은 고 구려 고지에 머물던 고구려인들을 말한다 . 발해 강역 내에서 고구려인의 일부분은 고구려 고지에 머물고 일부분은 지금의 延邊 지구로 가서 살았 다. 고구려가 망한 후 또한 일부분의 고구려인들은 돌궐에 두항하였다.

『 신당서 고려전 』 에 〈 遺人散葬突歌〉로 나타나고 있으나, 고구려의 투항자 가 얼마나 되며 또한 어디에 머물렀는지 기록이 없다 .9) 3) 고구려의 행정단위 唐代 고구려국의 행정단위에 관하여 이미 『 滿洲歷史地理 』 , 『東北通 史 』 , 『中國東北地圓集東北地區資料麗編 』 , 『東北民族史稿 』,『 東北歷代福 域史 』 등에서 고증하고 논술하였지만 완정한 것이 없다. 또한 고고학 자 료와 결합시키지도 않고 있다. 현 문헌상에 고구려의 府, 州, 縣이 상당 히 많다. 그리고 이미 발견된 고구려 古城遺址도 상당히 많다. 여기에서는 문헌 자료와 고고학 자료를 종합하여 부, 주, 현의 장소를 살펴보겠다. 唐구J1에 당과 고구려는 우호관계를 유지하고 있었다. 고구려는 당에 조 공하고 동시에 내려 준 관직을 받았다. 619 년 고구려가 사산울 파견 조 공한 이래, 唐 高祖 시기의 종료 후에도 당과 고구려는 시종 우호관계를 유지하였다. 고구려가 후에 비록 당에 부속되었지만 모든 면에서 자주 권은 유지되었다. 唐 太宗 초년에도 이러한 관계가 유지되었으나, 貞觀 5 년 廣州都督部 司馬長孫tiji를 파견하고 고구려가 세운 경관을 훼손시키자, 고구려에서는 거국적으로 長城울 쌓음으로써 비록 당과의 관계가 결렬되기는 하였으나 평화적 依附 관계는 지속되었다. 종합하면 唐 초기 50 년 동안은 당과 고구려가 싸웠다. 그 후 45 년은 고구려가 기본적으로 당에 의부하여 당의 藩屬으로 존재하였다. 따라서 唐代 고구려의 행정단위는 중국 행정단위 내에 들어갔다. 더욱 唐代에 고구려가 중국 동복지구에 설치한 행정단위들은 중국 唐代 행정단위의 일부분이 되었다.

唐代 고구려국의 크기는 동서 3100 리, 남북 2000 리이고 여기에 3 대 지 구, 즉 중국 遼寧省 동부지구, 吉林省 남부지구 및 한반도 북부지구가 포함되었다. 이 광활한 지역 내에 고구려는 여러 등급의 행정단위를 설 립하였다. 『 구당서 고려전 』 의 기록은 모두 하나의 모순을 가지고 있다. 전면의 내용에서 주 • 현 60 여 곳을 제시하고 있는데 고구려가 마치 주 • 현 2 級 의 행정단위만 있는 것으로 되어 있고, 후면의 내용은 槪薩 및 處間近支 또한 부 • 주 2 급의 행정단위만 기록하고 縣一級建置에 어떤 등급의 官울 두었는지 설명이 없다. 더 나아가 소위 주 • 현 60 여 곳은 기타 다른 기 록과 다르다. 『 구당서 고려전』과 『 신당서 고려전 』 의 기록은 일치한다. 모두 60 여 곳 이상이다. 『 삼국사기 』 권 37 에는 상기한 기록과는 달리 12 성이 적다. 그러나 州, 縣 60 곳보다는 많다. 『 구당서 고려전 』 에 당이 고구려를 멸하고 도독부 9, 주 42, 현 100 을 설치한 것으로 기록되어 있는데, 이는 『 신당서 고려 전 』 , r 唐會要 高麗 』 등의 기록과 같다. 이러한 부, 주, 현은 대체로 고 구려 舊 制를 계승하였다. 옛 고구려 시대의 176 성보다 25 성이 적다. 예 를 들면 오골성에 고구려가 補薩울 두었는데 그것은 府一級에 해당된다. 단, 『 신당서 지리지 』 에 기록된 九都督府는 이미 이러한 부는 아니다. 따 라서 고구려 시기의 부 • 주는 당이 설치한 부 9, 주 40 보다 많다. 상기한 내용에 의하면 대체적으로 당대 고구려의 행정단위는 부, 주, 현 3 級이 있었다는 것이 인정된다. 부와 주는 고구려가 멸망한 후 설치 된 51 개의 부 • 주보다 많다. 『 신당서 고려전』에 소위 〈 其州縣六十 〉 은 당 연히 府州六十의 잘못이다. 주 • 현의 숫자는 60 개보다 훨씬 많다. 『 신당 서』에는 실제상 현의 수가 기록되지 않았고 , 따라서 현 하나의 관직에 대한 설명도 없다. 다만 大城, 즉 부에 楠薩울 두고, 나머지 성, 즉 주 에는 處間近支라는 벼슬을 두었다. 이 176 개 부 • 주 • 현은 고구려의 삼대 지구에 분포되어 있었다. 그 중

중국 동북 지구에 설치된 부 • 주 • 현은 100 개 이상이다. 『 신당서 지리 지 』 에 의하면 9 개 도독부가 상존한 의에 42 개 주는 겨우 14 개만 유지되 었다. 『구당서 지리지』에 기록된 곳은 겨우 新城,遼城, 哥勿, 建安 등 4 개 都督府와 南蘇木底 蓋牟, 代 }l, 蒼巖, 磨米,積利, 委山, 延津, 安市 등 10 개이다. 또한 5 개 도독부, 4 개 주가 적어졌다. 이것은 唐朝 관할범위가 좁아전 것이다. 한반도 북부로부터 遼東으로 철회되었다. 즉 한반도 북부 및 吉林省에 대한 직접 관할은 포기되었다. 따라서 상당수 폐기된 주 • 부는 당연히 한반도 또는 吉林省이었다. 이 9 부, 14 주는 모 두 고구려가 원래 가졌던 부 • 주이다. 그 중에 적어도 17 개 부 • 주는 중 국 경내에 있었다. 그 의에 여러 사적에 산발적으로 기록된 고구려 성은 또한 安地, 石 城, 卑沙, 大行, 橫山, 銀山, 泊f-J, 長安, 平壤, 辱夷, 玄藥, 烏骨, 麥 谷, 金山 등 14 성이다. 또한 前代 사서에 보였으나 唐代 사서에 없는 것 은 그 성이 상응 존재한 성으로 볼 수 있다. 그것들은 訖升骨, 卒本, 尉 那巖丸都 舊 平壤, 黃城,楊城, 沃沮 北豊, 力城, 鴨綠, 南陝 등 12 개 성이다. 『삼국사기』 권 37 에 기록된 압록강 이복의 未降城 11, 巳降城 11, 逃 城 7, 打得城 3 등이다. 기록된 압록강 이북의 성은 모두 33 곳이다. 이상 唐代 동북 지구의 고구려성의 명칭이 사적에 보이는 곳은 모두 60 여 성이다. 이러한 성들의 소재지가 확인된 곳은 그 중 일부분이다. 상당부분의 기록이 상세하지 않아 고증할 방법이 없다. 그 동안 계속된 고고학 조사로 중국 경내에서 대량의 고구려 성지가 발견되었다. 그 중 에 상당수가 어떤 성인지 확정되었으나, 상당수는 성의 이름을 확인할 방법이 없다. 『삼국사기』 권 37 에 고구려 주, 군, 현이 모두 164 곳으로 기록되었지 만 그 명칭과 일반적으로 볼 수 있는 것과는 차이가 있다. 그 지리적 위 치에 대해서는 기록이 없다.

唐이 降戶를 설치한 府州는 본래 고구려 성이다. 『신당서 지리지』와 『 구당서 지리지 』 에는 都督府 4 곳만 기록되어 있는 데 『신당서』에 도독부가 5 개, 주가 4 개 더 있다. 이는 安東府가 遼東으 로 옮겨 간 후 폐기되었을 가능성이 크다. 폐기된 여러 州 중에 결코 모 두가 한반도 북부에 있었던 것은 아니다. 그 중에 예를 들면 越喜都督 府, 掃混州 등은 중국 동북지구에 있었고 그 의는 알 수 없다. (1) 고구려의 도독부 『구당서 고려전』에 도독을 둔 것이 보이기는 하나 고구려에 몇 개의 도독이 있었는지는 기록에 보이지 않는다. 현재 알려진 것은 南部楠薩, 北部楠薩 烏骨城楠薩 3 곳뿐이다. 고구려에 5 부가 있었고, 남부 및 북부에 욕살을 두었고, 기타 3 부, 예 를 들면 동부, 서부, 내부 역시 욕살을 두었다. 그 의에 몇 곳에 욕살을 두었는지 알 수 없다. 『신당서 지리지』의 기록에는 9 개의 도독부를 둔 것으로 나타나 있다. 여기에 5 개 욕살의 명칭은 보이지 않고 또한 오골성 욕살의 명칭도 보이 지 않는다. 그러한 것들이 이미 폐기되었는지, 또 당이 따로 설치하였는 지 아니면 당이 그 이름을 개명하였는지 알 수 없으며, 이상의 6 개 욕살 이 또한 9 개 도독부 내에 있었는지 알 수 없다. 이 9 개·도독부는 전체 고구려 강역 내에 분포되어 있었다. 그것은 결 코 지금의 중국 동북지구에 전부 있었던 것은 아니다. 그러나 적어도 『구당서』에 기록된 新城州, 遼城州, 哥勿州, 建安州 및 越喜州都督府는 중국 동북지구에 있었다. 그것들을 차례로 살펴보면 다음과 같다. O 新城州都督府 新城은 이미 상술하였다. 唐代에 이르러서도 이름이 보인다. 新城은 遼 7k 의 동쪽에 있으며 玄菱와 가깝고 蓋牟에서 渤海長嶺府 사이에 있는

곳으로 高麗西境鎭城이다. 즉, 현 撫順地城으로 撫順市 高爾山山城이다. ® 遼城州都督府 遼城 1 사는 遼東省이다. 遼城 1 사는 처음에 遼 1 사로 개명하여 이로 인해서 遼城)사라고 불렀다. 그 지점은 遼河의 동쪽으로 蓋牟城과 馬首山에 가깝 다. 현 遼陽市 舊城이다. ® 哥勿州都督府 哥勿州는 甘勿州로서 『삼국사기』와 『신당서』에 의해 南蘇, 蒼巖 부근 으로 확인되었다. 『삼국사기』 권 13 에 의하면 哥勿은 多勿이며 溝流故地 이고 溝流水(현 富爾江) 상류이다. 근래 撫順博物館에서 黑溝山城울 조사 할 때 新賓縣 旺淸門鄕轉水湖에서 1 기의 고구려 산성을 발견하였다. 그 곳은 바로 비류수 상류로 哥勿城의 소재지이다. @ 建安州都督府 建安의 이름은 唐代에 보이기 시작하였다. 漢平郭과 같은 곳으로 異城 이다. 후에 개명된 것으로 보인다. 建安은 安東都護府에 있었으며 또한 遼東省의 서쪽(실제로는 서남) 300 리 지점이며 遼河 동쪽, 安市 남쪽, 卑 沙 북쪽이라는 것으로 알게 되었다. 그곳은 현 蓋縣境이다. 현 蓋縣에서 동북 방향으로 15 리 지점 되는 靑石關堡高麗城村의 동쪽 石城山 위에 산 성이 있다. 주위는 10 여 리이며·동쪽에 1 기, 서쪽에 2 기의 문이 있다. 중앙에 하나의 작은 산이 융기되어 있으며 그 위에 대지가 있다. 성 안 에서 회색 細繩紋碩 홍색 繩紋, 方格紋瓦片과 회색 陶器片 등 고구려 유물이 출토되었다. 이 성이 건안성이다. ® 越喜州都督府 越喜는 본래 昧輯部落 이름이다. 越喜州都督府는 비록 당이 고구려를 멸한 후 항호를 설치하였지만 고구려 시대에 본래 이곳에 있었다. 그곳 은 吉林省 西部 懷德縣이다. 기타 4 개 都督府는 衛樂州都督府, 金利州都督府, 居素州都督府, 去旦 州都督府 등이 『신당서 지리지』에 보인다. 이곳들은 현 韓國境으로 보인다.

(2) 고구려의 여러 주 『신당서 지리지 』 에 고구려의 降戶롤 南蘇州,蓋牟州, 代那州, 蒼巖州, 磨米 1사 , 積利州, 委山 1 사, 延津州, 木底州, 安市州, 諸jt 1 사, 識利州, 佛 混 1 사, 拜漢州 등 14 개 주에 배치한 것이 보인다. 그리고 『 구당서 지리 지 』 에는 다만 10 개 주만 기록되었다. 후에 4 주가 빠졌다. 이 10 주는 원 래 고구려의 주이다. O 南蘇州 南蘇城과 木底는 蒼巖城 부근이며 新城道에 있는 것으로 新城과 木底 사이에 있다. 그곳은 현 撫順 鐵背山界藩城下層城址이다. ®蓋牟州 蓋牟城은 遼iiiJ의 동쪽에 있었으며 安東都護府 (현 遼陽) 에서 新城 (현 撫 順 高爾山山城)에 이르는 사이에 있었다. 『 中國歷史地圖集東北地區資料區 篇 』 에는 蓋牟城은 지금의 撫順市 勞動公園古城에 위치하고 있다. 이유는 蓋牟城과 新城이 인접되어 있기 때문이다. 그러나 이 인접거리에 대한 설명은 없다. 수십 리의 차이가 있을 가능성이 크다. 문제는 撫順勞動公 園古城은 후한 때 玄菱郡治였다. 그래서 蓋牟城은 현 撫順勞動公園에 있 울 수 없다. 현 撫陽市蘇家屯區陳相屯塔山上에 산성이 있는데 남쪽은 沙 河에 면해 있고 산능선을 따라서 土築되었다. 주위는 2 리 정도, 문은 동남향이다. 이것이 즉 蓋牟城이다. 이 성에서 新城(현 撫順 高爾山山城) 이 겨우 수십 리 정도의 거리에 인접된 것으로 계산할 수 있다. ®代那州 이 주는 고구려의 항호를 배치한 14 개 주 중에 보인다. 그 소재지에 대하여, 王懷中은 현 압록강 이북 지역으로 보고 있고, 張博泉 등은 현 淸河상류 부근으로 보고 있다. 『 요서 지리지』에 따르면 현 新賓縣 永陵 부근을 이곳으로 정한다.

®蒼巖州 사서들에 蒼巖城과 南蘇, 木底, 哥勿 등이 모두 인접하고 있는 것으로 나타나 있다. 南蘇는 현 撫順 鐵背山上에 있으며, 木底는 新賓縣 木奇에 있으며 哥勿은 新賓縣 旺淸門轉水湖山城에 있다. 따라서 蒼巖은 이 사이 에서 찾아야 할 것이다. 『 中國歷史地圖集東北地區資料區篇 』 에서는 蒼巖 울 현 集安縣 패왕조산성으로 정하고 있다. 그리고 이 성은 상술의 고 찰에 따르면 고구려 초기 도성인 국내의 위나암성으로 보고 있다. 그러 나 이 성은 상기한 諸城(南蘇 등)과 거리가 비교적 멀리 떨어져 있다. 王懷中은 蒼巖城울 지금의 新賓縣으로 정하고 있는데, 차이가 상당히 좁 혀지고 있다. 그러나 어디라고 하는 것은 기록하지 않았다. 孫進己는 아 성이 南山城子에 있었다고 추정하고 있다. 南山城子는 현 淸原縣에 속하 며 新賓縣 동북 방향으로 보고 있다. 南蘇, 木底, 哥勿로부터 150 리 정 도 거리에 있다. ®磨米州 磨米城은 고구려 항호를 설치한 성으로서 『 자치통감 』 의 기록에 의하면 蓋牟城(현 瀋陽陳相屯塔山山城), 遼東(현 遼楊舊城)과 인접되어 있다. 현 本溪邊牛村에 하나의 고구려 성 이 있는데 磨米州로 보고 있다. ®積利州 당이 고구려 항호를 배치한 州 내에 모두 이 성이 있는데, 원래 고구 려의 성이다. 張博泉 등의 r 東北歷代疆域考』 등에서는 『 신당서』와 『讀史 方與紀要 E] 기록에 근거하여 積利城이 石城과 泊杓城 사이에 있었다고 보고있다. 『 中國歷史地圖集東北地區資料區篇』은 『 자치통감』의 기록에 의거하여 石城이 현 莊iiiJ縣에서 서북 방향으로 50 리 지점에 있었다고 보고 있다. 현 莊河縣 城山鄕 沙iiiJ村城山의 고구려 성이다. 그러나 이 책에서는 또 한 積利城이 현 復縣 得利寺山城에 있다는 모순을 드러내고 있다. 당시 牛進達軍이 山東萊州認海로부터 遼東에 이르러 상륙한 곳은 遼東

반도 남단이며 그 진군 방향은 동북쪽이다. 군대가 石城(현 莊河 縣 城山山 城)에 이르렀고 다시 군대를 돌려 復縣의 得利寺山城울 공격하기는 불가 능하였다. 당연히 계속 동북쪽으로 전군하였다. 그러므로 積 利城이 石城 (莊河縣 서북 50 리의 城山山城) 동북 방향으로 100 여 리 지점의 柚 巖 縣 娘 娘城村山城에 있었다고 정하였다. 성은 산의 정상에 있었고 주위는 7 리 01 다. @委山州 r 신당서 』 , 『구당서 』 에 모두 고구려의 항호를 배치한 주로 기록되고 있 다. 그곳은 본래 고구려의 주성으로 加尸達忽이라고도 불렀다. 압록강 이북이며 蓋牟城의 동남쪽이다. 당시에 唐이 이미 개모성을 점령하였다. 그러나 加尸城은 아직 당이 점령하지 못하였다. 唐兵이 後面 남쪽으로 遼東城 및 安市城울 공격할 때도 委山城울 경유하지 않았다. 들리는 바 에 의하면 後黃城, 銀城 등이 있었고 委山城은 없었다. 즉, 이 성은 蓋

牟의 동남 방향에 있었는데 명확한 거리는 알 수 없다고 한다. ®延津州 본래 고구려성으로서, 『신당서 지리지』에 의하면 고구려의 항호를 배 치한 州로 되어 있다. 『 요사 지리지 』 에 따르면 東京道銀州附郭縣이 延津 縣이다. 遼銀州가 鐵嶺市에 있었다고 하면 延津州는 그 부근이다. 현 鐵 嶺의 동북 방향으로 20 여 리에 開原縣의 馬家塞山城이 있는데, 때로 柴 河堡山城이라고 부른다. 이 성은 고구려 성이다. ®木底州 『 신당서 고려전 』 에 의하면 木底와 南蘇가 가까이 新城道에 있었다는 것이 증명된다. 晉代章에서 木底가 고구려 南道上에 있다는 것을 서술하 였다. 그곳은 현 新賓縣木奇鄕 樞子石山城이다. ® 安市州(附安地) 安市는 원래 漢縣이었는데 후에 고구려로 편입되었다. 당이 고구려를 멸한 후 고구려 降戶를 安市州에 배치하였다. 고구려 고성이기 때문에설치되었다. 建安아 현 蓋縣 靑石關山城이라는 점에 의해서 현 營IJ와 海城 일대에서 그곳을 찾아야 한다. 현 海城縣 동남 방향으로 15 리 지점 에 있는 英城子屯 동북 방향에 하나의 고구려 산성이 있다. 주위는 8 리 이며 산성 동남 방향에 하나의 인공적인 작은 산이 있다. 이 성이 죽 고 구려의 安市城이다 . 李文信主編의 『 遼東事蹟資料 』 에 제일 먼저 이 설을 제시하고 있으며, 『 中國歷史地圖集東北地區資料區篇 』 도 역시 이 설을 택 하고 있다. 또한 安市城에 대하여 두 가지 설이 있다. 『 구당서』 〈薛仁貴 傳 〉 과 〈 薛萬徹傳 〉 및 〈 高麗傳 〉 에 같은 기록이 있으나, 하나는 安地이고, 다른 하나는 安市로 표현되어 있다. 그러나 이 양자는 당연히 하나의 성 이다. @識利州 『 신당서 지리지 』 에는 당이 고구려 항호를 배치한 州 중에 識利州가 있 었다고 기록하였는데 그곳은 고구려 舊州이다 . 이 주는 기타 사서에는 보이지 않는다. 또는 識利州 죽 積利州로 보고 있는데, 이 兩州가 『 신당 서 지리지』에 보인다. 모두 당이 항호를 배치한 주이다. 따라서 2 주라고 할 수 있다. 王懷中은 이를 鐵利州로 생각하고 있다. 金疏截 역시 鐵利 1 사로 보고 있다. 당시 고구려가 북쪽으로 舊夫餘, 즉 掃埋, 鐵利를 한 차례 예속하였으므로 불가능한 설은 아니다. 단 이 鐵利는 현 鐵力에 있 지 않고 현 呼蘭河 및 敏江의 사이에 있다. @挑混州 당이 고구려 항호를 배치한 주 중에 하나이다. 掃混은 妹幅諸部의 하 나로서 지금의 黑龍江省 拉林河 유역이다. 隋末, 고구려가 栗末部地롤 차지한 후 그 동북부의 掃混部 역시 한 차례 고구려에 依附되었다. 당이 고구려를 멸한 후 이 주는 당에 귀속되었다. 그 주 역시 현 拉林河 유역 이다. 『신당서 지리지』에 기록된 고구려에 항호가 배치된 주 중에 諸~t州 및 拜漢州들은 고구려의 고지이다. 단, 그 소재지는 알 수 없다.

13 각 史書에 보이는 唐代 동북의 고구려 성 (1) 각 史書에 산발적으로 보이는 唐代 동북의 고구려 성 唐대 동북지구의 고구려 성은 상기한 내용 의에 각 사서에 약 10 여 성이 기록되었다. 또한 상당수의 고구려 성이 唐대 사서에 보이지 않지 만 그것들은 唐 이전에 이미 존재하였고 당시도 폐기되지 않은 것들이 약 10 여 성이 된다. 唐 이전의 고구려 성을 차례대로 살펴보자. ®卑沙城 『舊 唐書張亭傳 』 과 『 자치통감 』 권 197 에 의하면 卑沙城은 遼東반도 登陸處와 근접되고 建安에 이르기 직전에 있다. 『 遼東地 』 에 의해 金縣 大黑山 山城이 고구려 卑沙城으로 정하고 있다. ®石城 『 신당서 고려전 』 에 의하면 이 石城은 山東 반도로부터 遼東 반도에 이 르는 登陸處로서 바다에 근접해 있다. 단, 『 자치통감.!I에 의하면 石城 공 격 에 100 여 번 싸움을 하였는데 , 登陸(上陸) 후에 石城까지는 상당한 거 리가 될 것으로 기록되어 있다. 그런데 石城은 기록에 4 개가 나타나 있 다. 단, 遼楊 동쪽의 석성은 遼巖州가 되며, 金石城縣은 唐의 石城이 아 니다. 蓋平 동쪽의 石城은 靑石關石城으로 唐의 建安이며 이 石城은 아 니다. 蓋州 (현 鳳城) 동남 방향으로 60 리 지점 이 唐大行城, 泊杓城 등의 소재지이지 석성의 소재지는 아니다. 『 中國歷史地圖集東北地區資料區篇 』 에 석성은 蓋平 동남 방향으로 200 리 지점의 間河山의 石城에 있으며, 동시에 이 석성은 현 莊河縣서북 방향으로 50 리 지점에 있는 것으로 칭 하고 있다. 즉, 莊河縣城山鄕城山古城이다. 당시 唐軍은 바다와 육지로 나누어 공격하였다. 해로는 山東 반도 出 海로부터 遼東에 이르러 동북쪽으로 공격하였고, 육로는 營州(현 朝陽)

로부터 新道城(현 撫順)을 경유하여 동남 방향으로 공격하였다. 고로 牛進達은 현 遼東반도 南端(남쪽 끝) 의 상륙하는 곳에 있으며 100 여 희 의 전두를 치르며 石城울 공격하였다. 즉, 蓋平 동남 방향으로 200 리 정 도가 될 것으로 보고 있다. ®橫山 이는 현 湯河와 蘭河 사이의 분수령으로서 唐代 고구려의 橫山이다. 성은 산 부근으로부터 이름을 얻었다. 그곳은 安平 북쪽의 姑渡城村이 다. 구체적 성지는 앞으로 고찰이 필요하다. @安平城 『신당서 고려전 』 에 安市라고 기록되어 있는데 이는 安平의 오류이다. 馬自水, 즉 鴨綠江과 鹽難水, 즉 潭江의 두 강물이 합류한 후 安平城에 도달하는데, 그곳이 곧 漢의 西漢平縣이다. 지금의 丹東市振安區九連城 鄕援河尖村古城이다. 『 신당서 지리지 』 에 당이 고구려를 멸한 후 安平縣

은 이미 폐기되었다고 기록되어 있다. 그러므로 故安平縣으로 칭한다. 唐묶l)에 고구려에 이 현이 없었다는 것을 인정할 수 없다. 泊杓城은 故安 平縣境에 있다. 고로 故安平縣地로 칭한다. 安平縣을 泊杓城으로 고쳤다 는 것은 이해할 수 없다. ® 大行城, 泊 l5 城, 附辱夷城 등 이 성들은 連帶 관계가 있기 때문에 함께 고찰할 필요가 있다. 『 구당 서 설만철전』과 『신당서 설만철전』, 『 신당서 고려전』, 『 삼국사기 』 권 23 보장왕조에 의하면 마치 하나의 일처럼 되어 있으나 각각 다른 기록으로 볼 수 있다. 『삼국사기』에 비교적 자세히 나타나 있는데 귀납하면 薛萬 徹이 압록강구를 건너간 후 제일 먼저 騎兵이 大行城울 습격한다. 고로 이 성은 압록강구에 있었다 . 『 中國歷史地圖集東北地區資料區篇』에서는 大行城이 현 遼寧省 丹東市에서 서북 방향으로 32 리의 娘娘廟山城에 있 다고 정하고 있다. 이 성은 바로 압록강구 北岸에 있는 大行城이 확실하 다. 둘째, 泊杓城에서 40 리 지점에 舍가 있는데 그것은 夫孫戰과 관계가있다. 『 삼국사기』에 의하면 泊杓城 남쪽으로 40 리 지점이다. 이곳은 安 東市毅iiiJ尖古城으로 西安平縣址이다. 『 신당서 』 에 安平縣으로 버 리고 갔 다는 기록이 있다. 전두가 없어서 故安平의 이름은 생략되어 기록되지 않았다. 『中國歷史地圖集東北地區資料區 篇 』에서는 泊杓城울 현 丹東市 九連城古城으로 정하고 있다. 泊杓l::J는 九連城 동쪽으로 40 리 지점의 蒲 石河口東岸이다. 이 설은 근거가 불충분하고 고고학 조사와 일치하지 않 는다. 셋째는 唐軍이 泊杓城울 비로소 공격한다. 현 蒲石河口의 서쪽 압 록강 이북에 하나의 고구려 산성이 있는데 그곳이 泊杓城의 지리적 위치 와 일치하고 因山設險의 특징과 일치한다. 『신당서 지리지 』 에 泊杓城은 故安平縣境에 있으며 그것은 반드시 安平 縣城故址라고 정할 수 없다는 내용이다• 즉, 泊杓城은 현 蒲石河口에 있 었다. 또한 『 자치통감』에 의하면 당시 李勤의 전군 방향은 평양이다. 따라서 鴨綠橋울 공략한 후 다시 전격하여 200 여 리 지점의 辱夷城울 공략하였 다. 이곳은 압록강 남쪽으로 현 한국경이다. ® 烏骨城 오골성은 建安(현 蓋縣靑石關山城) 및 安市(海城英城子山城)의 동남 방향 에 있으며 압록강의 북쪽, 卑沙城(현 黑山山城) 信宿에서 갈 수 있는 곳 이다. 『한원』에 焉骨城으로 나타나 있는데 이는 오골성이다. 『 요동사적 자료 』 에서 오골성은 현 鳳城縣 鳳凰山 山城으로 정하고 있다. 『 중국역사 지도집동북지구자료회편 』 도 이 설을 따르고 있다. ® 後黃城, 銀城 後黃城 및 銀城은 모두 安市(현 海城英城子山城) 부근 수백 리 내에 있 었다는 것이 알려졌다. 그곳은 安市의 동남 방향에서 오골성에 이르는 사이에 있었다. 현 本溪縣 草河鄕 李家堡山城은 고구려 산성으로 주위가 11 리이다. 또한 柚巖縣黃花句鄕 郭家嶺村河西屯松樹溝上에 역시 고구 려성이 있는데 주위 길이는 5 리이다. 이 두 성은 安市(현 海城英城子) 및

오골성 (현 瓜城鳳凰山山城)의 사이에 있었다. 後黃城 및 銀城의 지리적 위치는 일치한다. 잠정적으로 本溪縣 草河鄕 馬圈溝山城은 後黃城이고 柚巖縣 黃花句鄕 松樹溝山城은 銀城으로 정한다. ®玄英城 이는 通定鎭(현 新民遼濱塔) 부근에 있으며 遼水 동쪽이고 또한 新城 (현 撫順 고이산산성)과 가까이 있다. 魏晉 이래의 玄菱城은 현 撫順市 勞動公園古城이다. 후에 고구려에 점령당하여 玄菱郡橋는 遼西로 옮겨 갔다. 단, 이 玄菱城은 遼東에 있는 것이며 燕橋가 옮겨 간 玄英郡이 아 니고 고구려가 점령한 玄都郡이다. 그곳은 현 撫順市 동쪽 勞動公園古城 이다. ® 金山 이는 新城의 동북 방향에 있고 金山은 현 農安 서쪽으로 정하고 있다. 당시 唐兵의 전군 목적은 국내성을 함락하는 것이었다. 泉男生軍과 회합 하여 동남쪽으로 공격하기로 하였고 동북쪽으로 공격하려는 것은 아니었 다. 당시 同善 등은 新城(현 撫順)으로부터 동쪽으로 전군하였으나 고구 려에게 패하였다. 고구려는 승리한 기회를 이용하여 추격하였고 薛仁貴 가 그들을 橫擊하였다. 그 결과 점령한 성은 南蘇(현 鐵背山界藩城下層), 木底(현 新賓縣木奇高麗城), 蒼巖(현 淸原縣 南山城子山城) 등이다. 이 성 모두가 현 撫順의 동쪽에 있다. 당시 仁貴 등은 金山에서 선전하고 후에 南蘇 등 성을 함락하였다. 이 金山은 현 撫順과 鐵背山의 사이에 있었 다. 현 撫順 동북부의 여러 산은 현 吉林省의 金山과 관계가 없다. 金山 城은 현 章黨 부근에 있었다. ®頓利城 『 만주역사지리 』 에서 李勤이 건너간 黃巖 7k 는 遼河 상류의 이름이고 白 狼 7k 는 현 養息牧河이다. 따라서 顔利城과 武腐遷 등은 현 遼濱塔 부근 에 같이 있다. 그러나 李勤 등이 강을 건너기 전에 顔利城에 도착되었다 고 기록되었는데, 그렇다면 顔利城은 遼河의 동쪽에 있고 通定鎭이 遼河

의 서쪽에 있는 것과는 다르다. @ 平壤城, 長安城, 漢城 이 성들은 모두 현 한국경에 있다. 그 결과 고구려 경성 소재지를 여 기에 묶는다. 평양성과 장안성은 모두 현 한반도 평양에 있다. 그러나 그것이 하나의 성은 결코 아니다• 단, 두 성 모두 대동강 유역의 평양 부근에 있었다. 과거 몇몇 기록에서는 두 성을 하나로 혼동하였다. 漢城 은 한강 유역의 한 성이다. (2) 唐代 史書에 기록되지 않은 고구려성 唐代 史書에 기록되지 않고 계속 존재한 고구려성은 다음과 같다. 訖升骨城: 고구려 최초의 王者 B 로 현 桓仁縣 五女山山城이다. 卒本城: 홀승골성과 인접하고 있고 卒本水, 즉 潭江 옆에 있었다. 현 桓仁縣城에서 서북 방향으로 8 리 지점의 六道河子鄕 下古城子村이다. 동 쪽에 潭江이 면해 있고 오녀산산성과의 거리는 10 리이다. 尉那巖城: 고구려의 두번째 도성으로 현 集安縣 覇王朝山山城이다. 丸都城 : 고구려의 세번째 도성으로 현 집안현 關馬膳山山城이다. 平壤城: 이 성은 압록강 유역의 평양성을 지적하며 고구려의 네번째 도성으로 현 集安縣縣城이다. 黃城: 고구려의 다섯번째 도성으로 현 集安縣 동쪽의 東 臺 子遺址이다. 露 : 현 理春縣城城膳'立子山城이다. 北豊 현 本溪縣城(駐小市鎭) 북쪽의 下堡村 동쪽 산에 있는 산성이 다. 力城: 현 本溪市 牛心臺鄕上牛村老官t立子官山城이다. 南陝: 현 新賓縣 上來河鄕五龍山城이다. 北置 : 현 淸原縣 英額門山城子山城이다. 10)