吉 熙 星

저자는 서울대 문리대 철학과를

저자는 서울대 문리대 철학과를

印度哲學史 吉熙星 民音社

머리말 이 책은 印度哲學의 간략한 史的 槪觀운 중과 동시에 各學派들의 哲學思想을 入門的으로 소개하려는 의도에서 씌어졌다. 印度의 哲學的傳統은 .:::z.. 장구한 역사와 심오한 사색, 사상의 다 양성과 영향력, 그리고 산출된 문헌들의 방대함에 있어서 세계의 어느 문화권에서 형성된 철학과도 비견할 만한 전동이다. 따라서 인도는 물론 서구라파와 일본의 많은 학자들의 연구의 대상이 되어 왔다. 그러나 우리나라에 있어서 인도철학의 연구라는 것은 지극히 미약한 상태에 있다는 것은 周知의 사실이다. 이것은 佛敎가 우리 나라의 文化的 傳 統의 한 根幹을 이루고 있다는 것에 비추어 볼 때 더욱더 유감스러운 일이라 아니할 수 없다. 왜냐하면 비독 불교가 인도에서 발생하여 세계적인 종교로 발전했음에도 불구하고 불교의 근본적 관심 및 세계관은 어디까지나 印度固有의 思想的 傳統에 뿌 리를 두고 있으며 그것과의 相互作用 속에서 불교사상은 형성되었 기 때문이다. 대학에서 印度哲學史를 강의할 때마다 학생들에게 영어로 된 참 고서적들을 교재로 소개하면서 筆 者는 늘 양심의 가책과 미안함을 느끼곤 했다. 이제야 겨우 대우재단의 도움으로 미홉하지만 한 권 의 책을 펴내게 됨을 다행스럽게 생각한다. 하지만 워낙 방대하고 難解한 인도의 철학적 문헌들을 어느 정도나마도 철처히 섭렵한다 는 것은 결코 쉬운 일이 아니며 일생을 두고 과제로 삼을 일임에 룰림없다. 淡 學 非才한 筆 者로서 인도철학에 대한 하냐의 포괄적인 처서플 쓴다는 것은 너무도 힘에 부치는 일이다‘ 자연히 이 책의 어느 부분은 필자가 좀더 잘 아는 분야이기에 비교적 수월하게 썼 고 다른 부분은 그렇지 못한 것이 있음을 고백할 수밖에 없다. 다 행히도 인도철학에 관하여는 西 歐 語로 많은 훌륭한 개설서와 學派 別 입문서둘이 있으므로 이들로부터 큰 도움을 얻을 수 있었다. 워

낙 시급한 과제이기에 부족함을 느끼면서도 우선 抽 著 를 냅 윤 송구 스럽게 생각하며 전문가들의 p七正윤 받아가며 계속해서 補 完과 改

訂에 힘쓸 것을 약속한다. 傳統的 印度人들의 思考가 다분히 非歷史的이었다는 것은 잘 알 려진 사실로서, 이것은 자연히 그들의 철학적 전통에도 반영되고 있다. 따라서 인도철학을 엄격한 의미에서 歷 史 的으로 다룬다는 것 은 아직도 많은 어려움이 있다. 우선 중요한 思想 家 와 文 !飮 둘의 年 代에 대하여부터 많은 異見들이 존재하는 경우가 非一非再하며, 그 들의 역사적 배경을 이해할 만한 충분한 자료가 주어져 있는 경우가 많지 않기 때문이다. 그렇다고 물론 인도는 역사가 없는 나라라든 지 인도에 대하여는 史的 硏究가 불가능하다는 것을 의미하는 것은 결코 아니다. 그러나 인도의 哲 學 思想울 시대적 推 移 에 따라 정치 와 사회, 그리고 文化的 상황 일반에 연결시켜 이해하거나서술하는 것은 지극히 어려운 일이며 지금까지 이러한 면에서 만족할 만한 처서란 발견하기 어렵다. 그렇기 때문에 필자는 이 책에서 各哲學 學派가 형성되기 이전까지의 시기는 사상의 현처한 시대적 변천을 언급하면서 서술했고, 思想의 역사적 배경이 비교적 뚜렷치 않은 學派成立 이 후의 시 기 부터 는(재 ]I 부 : 印度哲 學 의 體 系化) 주로 學派들 의 體系化된 哲學的 내용에 중점을 두어 서술했다. 그렇게 함으로 써 또한 이미 언급한 대로 史的 槪觀과 哲學入門의 구실을 겸할 수도 있기 때문이다. 제 W 부 現代의 印度思想온 매우 간략하게 취 급되어 있다. 그 이유는 무엇보다도 진정한 의미에서 인도의 〈現代 哲學〉이라고 부를 만한 것이 아직도 별로 많지가 않기 때문이다• 그리고 11 세기경부터 印度에 들어오기 시작하여 지금은 印度 人口 의 약 5 분의 1 정도를 차지하고 있는 이슬람교의 思想史는 본서에 서 거의 제외했음을 언급해 둔다. 끝으로 이 책을 쓰도록 연구비로 도와준 대우재단에 감사를 드리 며 또한 원고정리로부터 索引울 만드는 일에까지 수고를 아끼지 않 은 서울대학교 철학과대학원생 趙維淑양에게도 고마움을 표시한다. 1984 년 2 월 22 일 吉熙星印度哲學史/차례

머리말 3 제 Ⅰ 부 印度哲學의 形成 제 1 장 印度哲學의 性格 1 印度哲學의 理解 11 2 印度形而上學의 性格 14 3 認識論과 論理學 15 4 印度哲學의 發展과 時代的 區分 16 제 2 장 베다의 哲學思想 1 베다 文獻의 性格 21 2 『리그 베다』의 哲學的 思惟 23 3 브라흐마나의 哲學的 意義 26 제 3 장 우파니샤드의 哲學 1 우파니샤드의 性格 30 2 初期 우파니 샤드의 哲學 32 3 中後期 우파니 샤드의 哲學 38 제 4 장 非婆羅門系 哲學의 發興 1 歷史的 背景 43 2 六師外道 44 3 챠르바카의 哲學 46 4 原始 쟈이나敎의 思想 49 5 原始佛敎思想 52 제 5 장 小乘部派佛敎哲學의 發展 1 部派佛敎의 展開 61 2 上座部의 哲學 65 3 說一切有部의 哲學 66 4 經量部와 積子部 70 5 大衆部의 佛敎思想 73제 6 장 婆羅門敎의 再整備

1 婆羅門敎와 佛敎 76 2 쉬바神과 비슈누神의 信仰 78 3 『바가바드 기타』의 思想 80 4 『解脫法品』에 나타난 哲學思想 84 5 婆羅門的 社會倫理의 確立 85 제 Ⅱ 부 印度哲學의 體系的 發展 제 7 장 상키야·요가哲學 1 印度哲學의 體系化 91 2 상키야 • 요가哲學의 傳統 92 3 物質 95 4 精神 101 5 解脫論 103 제 8 장 勝論學派의 哲學 1 勝論哲學의 傳統 107 2 六範疇 108 3 神, 不可見力, 解脫 113 제 9 장 正理學派의 哲學 1 正理哲學의 傳統 116 2 知識의 意味와 方法 118 3 知覺의 理論 120 4 推論의 理論 121 5 比軟와 證言 125 6 自我, 神, 解脫 127 제 10 장 大乘佛敎의 展開 1 大乘佛敎의 興起 132 2 前期의 大乘經典들 137 제 11 장 中觀哲學 1 龍樹와 中觀哲學의 傳統 1422 『中論』의 哲學 144

제 12 장 後期大乘經典둘의 思想 1 歷史的 背景 148 2 唯識思想 系統의 經典 150 3 如來藏思想 系統의 經典 153 4 『梧伽經』과 『大乘起信論』 155 제 13 장 瑜伽行哲學 1 諭伽行哲學의 傳統 158 2 世親의 唯識哲學 160 제 14 장 世親 以後의 唯識哲學 1 陳那와 佛敎 認識論 168 2 法稱의 佛敎 論理學 174 제 15 장 쟈이나哲學體系 1 쟈이나 認識論 181 2 쟈이나 形而上學 183 제 16 장 미맘사學派의 哲學 1 미맘사哲學의 傳統 187 2 미맘사 認識論 189 3 미맘사 形而上學 194 4 解脫論 197 제 17 장 不二論的 베단타哲學 1 샹카라 이전의 베단타哲學 199 2 샹카라의 不二論的 베단타哲學 203 3 샹카라 이후의 不二論的 베단타哲學 209 제 Ⅲ 부 敎派的 哲學 제 18 장 限定不二論的 베단타哲學 1 限定不二論의 宗敎的 背景 217 2 라마누자의 形而上學 222 3 解脫論 225제 19 장 비슈누派의 베단타哲學

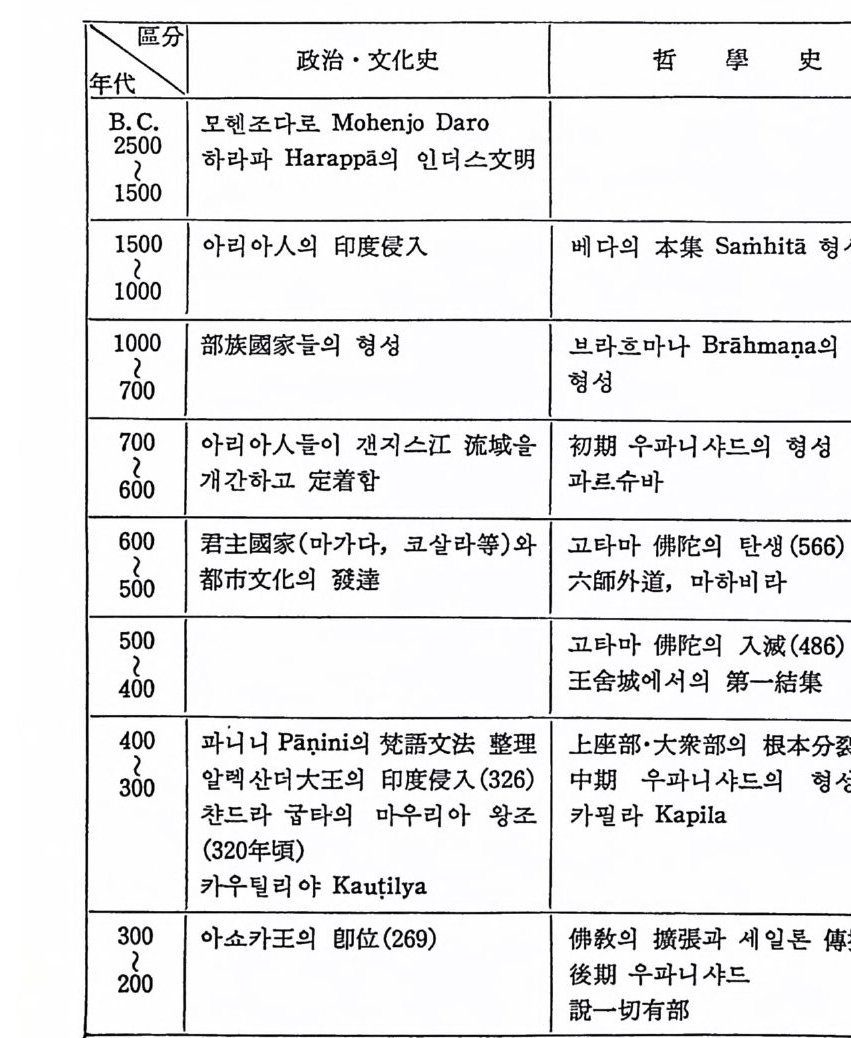

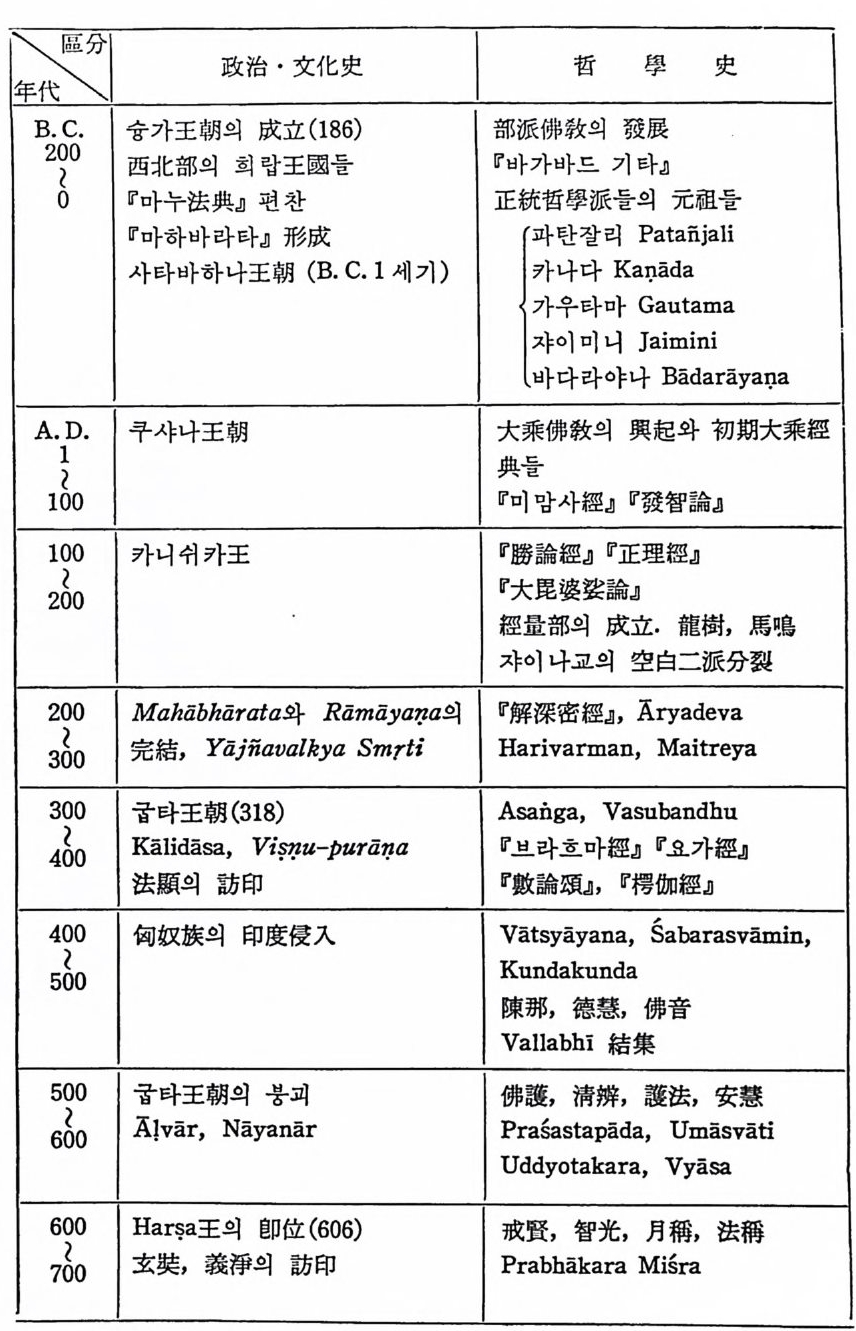

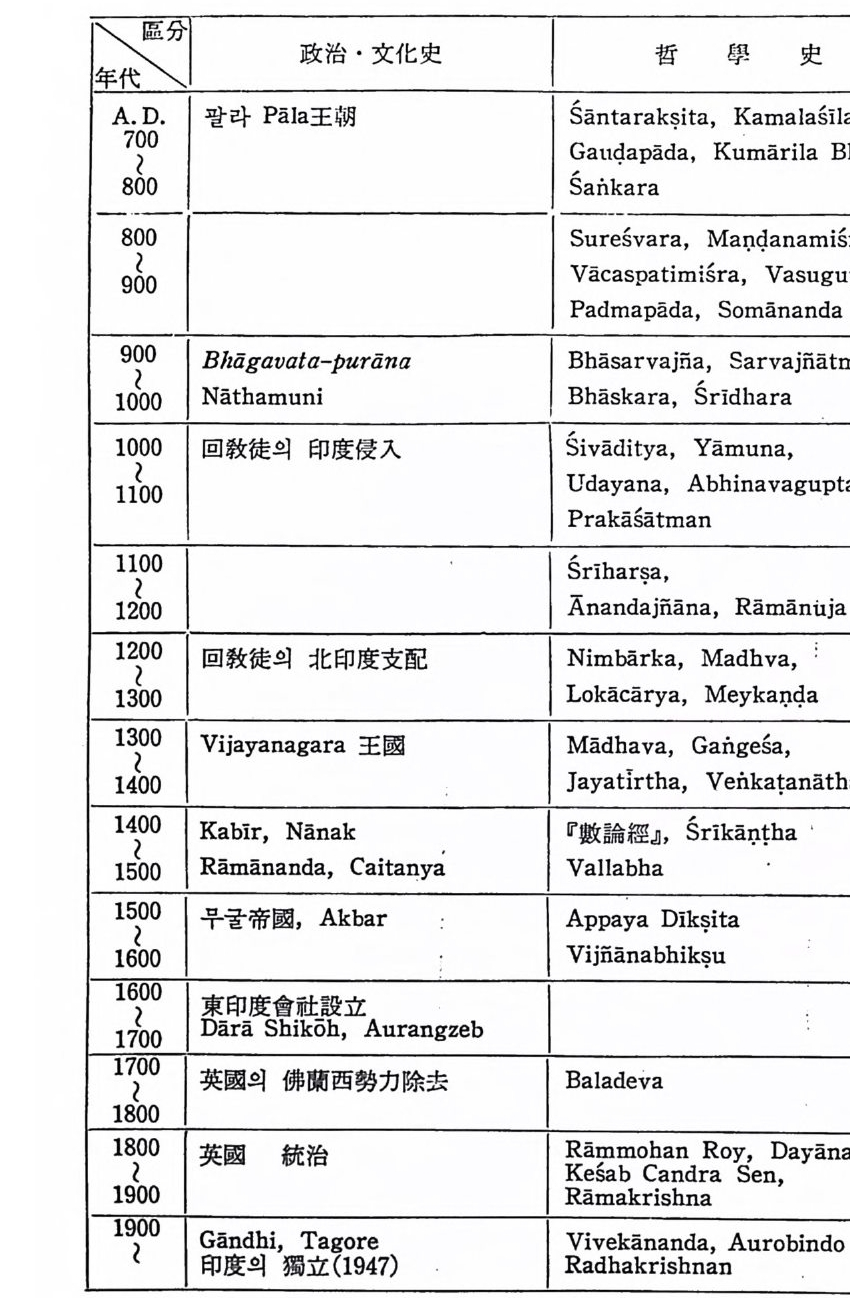

1 라마누자 이후의 印度哲學의 傾向 229 2 마드바의 二元的 베단타哲學 230 3 님바르카의 二而不二論 234 4 발라바의 純淨不二論 235 5 챠이타니야 系統의 베단타哲學 237 제 20 장 쉬바派의 哲學 1 쉬바派 哲學의 宗敎的 背景 241 2 샤이바 싯단타의 哲學 243 3 再認識派의 哲學 246 제 Ⅳ 부 現代의 印度思想 제 21 장 現代印度思想의 歷史的 背景 1 이슬람과 힌두교 251 2 英國의 統治와 힌두교의 改革運動 254 제 22 장 現代의 印度哲學 1 오로빈도의 哲學 258 2 라다크리쉬난의 宗敎哲學 260 부록 1 印度哲學의 實在觀 265 2 印度人의 傳統的 宇宙觀 27O 3 印度哲學 빛 政治 • 文化史 年表 272 한글·한자 색인 275 로마자색인 300제 1 부 印度哲學의 形成

제 1 장 印度哲學의 性格 1 印度哲學의 理解 철학은 驚 異 感 에서 출발한다고 흔히 말하지만철학이란 단순히 인 간의 순수한 知的 欲求몰 만족시키려고 영위되는 것은 아니다. 哲 學的 思惟의 배후와 근거를 살펴볼 것 같으면, 철학이란 삶의 궁극 적인 문제들과 근본적인 관심사들의 해결을 위한 인간의 끊임없는 모색인 것이다· 그리고 인간이 추구해 온삶의 문제들과관심사란두 말할 것도 없이 그들이 처해 있는 文化的傳統과 歷史的 狀況에 따라 많은 差異와 多樣性을 보여준다. 인도철학도 물론 印度人의 전통적 사회와문화, 그리고그들이 추 구해 온 삶의 가치와 이상을 떠 나서 理解될 수 없다. 인도인들은 전 통적 으로 인 간이 마땅히 追求해 야 할 4 가지 價値 p uru~a rth a 를 말 해 왔다. 즉 欲望 kama, 富 ar tha , 義 務 dharma, 그리 고 解脫 mok~ 이다. 이들 네 가지 가치는 모두 人間存在 자체가 필연적으로 지 니고 있는 요구에 바탕을 두고 있는 것이다. 욕망이란 인간의 본능 적인 性的 줄거움과 만족을 추구하는 것이며, 富란 행복한 삶의 조 건이 되는 물질적인 풍요를 의미하며, 의무란社會的動物로서의 인 간의 삶에 없어서는 안 될 윤리적인 질서를 가리키며, 해탈이란 인 간이 有限한 삶을 넘어서서 영원한 삶을 향유하려는 종교적 潟望 에 바탕을 둔 것이다.

• 印度哲學을 硏究하는 거의 모든 학자들은 인도철학의 지배적 ~ 십사는 무엇보다도 해탈의 추구에 있다고 의견을 모으고 있다. 죽, 어떻게 하면 안간이 고통스럽고 有限하고 속박된 삶을 超越하여 絶 對的이고 永遠한 自由을 얻을 수 있는가 하는 것이 인도인의 철학적 사유의 背後에 깔려 있는 최대의 관심사라는 것이다. 이렇게 보면 인도철학은 강한 宗敎的 色彩를 지니고 있다고 해도 무방할 것이 다. 여기서 宗敎的이라고 하는 말은, 西洋의 전통에서처럼 어떤 초월적 인 神에 의하여 주어지는 超理性的인 啓示에 根援한 信仰活動울 의 미하는 것이 아니라, 철학적 活動울 하는 궁극적 목표가 종교적 욕 구를 충족시키는 성격을 지니고 있음을 뜻한다. 周知하는 바와 같 이 서양에 있어서는 哲學은 희랍의 文化傳統에서 由來하였으며, 宗敎는 히브리적 • 聖書的 傳統에 기본을 두고 있기 때문에, 서양 에서는 철학과 종교 사이에 항시 긴장관계가 존속하여 왔다. 그러 나 이러한 문화전통의 根本的 二重性을 지니지 않는 印度에서는 철학과 종교 사이에 그러한 對立關系가성립하지 않았던 것이다. 뿐· 만 아니라 인도의 종교는 그 근본성격상 어떤 超理性的 神의 啓~ 에 근거를 둔 信仰의 宗敎라기보다는 오히려 인간의 지혜와 신비적 체험에 바탕을 둔 경향이 강하므로, 서양에서 말하는 소위 信仰~ 理性 faith and reason 의 對立이 라는 문제 는 제 기 되 지 않았던 것 이 다. 다른 말로 바꾸어 말할 것 같으면 인도의 종교는 철학적 종교 요, 인도의 철학은 종교적 철학이라 해도 좋을 것이다. 인도인의 해탈에 대한 갈망을 충분히 이해하기 위해서는 먼저 우 리는 그들이 어떻게 인간의 삶의 상황을 이해하고 있었는가를 考察 함이 중요하다. 인도인은 인간의 삶을 輪廻 sarhsara 하는 삶이 라고 이 해 했 다. 인 생은 지금의 삶이 유일한 삶이 아니 라 植物의 世界와 같이 계속해 서 生死의 過程을되풀이하며 여러 형태의 삶을영위하게끔되어있 다는 것 이 다. 인 간이 행 한 行爲 karma 는 뿌려 진 씨 b i:j a 와 같아서 반드시 그 열매 ph ala, 죽 결과를 보고야 말며, 우리가 행한 우수한 행위는 그 結果가 現世에서 다 얻어지기는 어렵기 때문에 또 하나 · 의, 혹은 하나 이상의 來世에서 그 結實을 맺게 된다는 것이다. 따

라서 인도인의 인생관에 의할 것 같으면, 삶과 죽음은 두 개의 반’ 대 현상이 될 수 없으며 단지 죽음으로써 生 자제나 혹은 生에 대한 책임이 회피될 수 있는 것도 아니다. 죽음의 반대는 또 하나의 생 을 의미하기 때문이다. 西洋의 전통적 인간관은 대체로 二分法的인 人間觀이었다. 죽 사 람은 영혼과 육체 soul and bod y로 구성되어 있다는 것이 다. 이와는 달리 안도의 인간관은 無我說 ana t man 을 주장하는 佛敎룰 제외하고 는 대체로 인간은 세 가지 측면을 가지고 있다고 보는 三分法的인 인간판을 보여주고 있다. 인도인은 〈우파니샤드 U p an i ~ad 〉 이래로 인 간에 게 는 不生不滅의 永遠한 自 我 a t man 라는 것 이 존재 한다는 것% 인정해 왔다. 이 참자아는 윤회의 세계에서 고통을 당하는 現象的 自我와는 전혀 다른 것으로서, 이 참자아를 현상적 자아로부터 명 확하게 구별하여 혼동하지 않고 인식하는 것이 인도인에 있어서 최고의 철학적 지혜로 간주되어 왔다. 한편 현상적 자아라는 것 온 몸과 마음 manas 의 복합체로서 우리들의 상식적 • 경험적 세계의 自我를 의미한다. 인도철학온 몸과 마음 사이의 어떤 본질적 차이 를 인정하지 않는다. 따라서 서양에서와 같은二元論的 인간관은발 달되지 않았으며, 그 대신 참자아인 본질적 자아와현상적 자아, ~ 은 形而上學的 자아와 形而下學的 자아와의 구별이 결정적으로 重 視되게 된 것이다. 인간이 윤회의 세계에서 고통을 당하는 것은 자 기의 참자아를 알지 못하고 스스로를 현상적인 자아, 죽 거짓된 자 아와 同一視하기 때문이라고 한다. 이 참자아의 성격, 그리고 참자 아와 현상적 자아와의 관계에 관해서는 인도의 哲學들이 각기 다른 견해를 보이고 있기는 하나, 이 두 가지 자아의 혼동된 상태를 인 생의 최대의 문제로 삼고 있음에는 공동성을 지니고 있는 것이다. 어떻게 하여 참자아가 현상적 자아의 영향으로부터 解放되어 영원 한 自由룰 누릴 수 있는가 하는 것이 인도철학의 근본적인 종교적 관심사인 것이다. 따라서 눈에 보이는 현상의 세계를 넘어서서 보. 이지 않는 實在의 세계를 탐구하는 형이상학적 思惟는 인도철학의 根幹울 이루게 된 것이다.

2 印度形而上學의 性格 럿셀 Russel 은 그의 『西洋哲學史』에서 다음과 같은 言及을 하고 있다. 세계의 성격과 구조에 관하여는 여 러 가지 假說들이 可能하다. 形而上 學 에 있어서 發展이라고 할 것이 있었다면 그것은 이러한 假說들이 潮進 的 , 으로 다듬어지고 그 함축되었던 바가 展開되어 나오고, 경쟁이 되는 가설 들의 추종자들에 의해 계기되는 반대들에 응수하기 위하여 그 가설들이 각각 再構成되는 데 있는 것이다· 이러한 體系들의 하나하나에 따라서 宇 宙을 생각하는 法웅 배우는 것은 想 像 的인 줄거움이며 獨斷主 義 에 대 한 解 毒劑 이다. 더우기 이들 假說들이 하나도 중명될 수 없다 하여도 각각의 가설들을 .::L 자체와, 또한 다른 알려진 가설 등과 모순 없이 하려면 우앗 이 필요한가를 발견하는 것은 진정한 知識인 것이다. 우리는 이러한 形而上學에 대한 럿셀의 견해를 인도철학에도 그 . 대로 적용할 수 있다고 본다. 형이상학이란 宇宙의 궁극적 實 在 내 지 세계 전체에 대한제계적이고포괄적인 해석이며, 이 해석은 하나 의 가설적인 性格을 지니고 있다. 科學이 發達하기 以前에는이런 解 . 釋의 體系가문자그대로받아들여져서 似而非科 學 과같은 역할을 해 . 왔지만, 오늘날 형이상학체계를 과학적 眞理나 認識으로 인정하기 는 어렵게 된 것이다· 그렇다고 하여 어떤 철학자들처럼 형이상학 · 을 無意味한 것으로 破棄하는 것도 엄격히 따지면 형이상학을 문자 그대로 이해하려는 文字主義를 벗어나지 못한 소치인 것이다. 과학 적 지식이란 어디까지나 경험적으로. 實 證되는 세계 내지 itt界의 部 . 分的 認識에만 국한되는 것이며, 형이상학은 근본적으로 이와는 의 도가 다른 것이다. 형이상학은 인간이 삶의 궁극적 의미를 찾으며 生의 方向을 設定하는 데 있어서 필요한 세계 전체에 대한 知的파 악 내지 실재의 이해를 제공하는 데 그 근본관심이 있는 것이다. 인도인의 形而上學的 思考는 前에 언급한 대로 절대적 自由와 解 : 脫이 라는 理想을 앞에 놓고서 , 人間存在와 世界의 모습이 어 떠 하기

에, 혹은 質在란 것이 무엇이기에 이러한 절대적 자유가 가능할 수 있는가라는 宗敎的 關心下에서 이루어진 것아다 .l j 앞으로. 우리가 考察하겠거니와 인도의 철학들은 이러한 관심하에서 세계의 궁극적 인 실재, 이 궁극적 실재와 현상세계와의 관계, 현상세계에 얽매여 있는 인간의 모습, 또 어떻게 하면 이 현상세계를 克服하고 永遠한 實在의 世界에 접하게 될까 하는 문제에 대해서 각기 제나품대로의 見解를 展開하는 것이다.

I) 印度哲學에 대 한 이 러 한 解釋읍 시 도한 著 욥 로서 Karl H. Pott er 의 Presup po- sition s of India ' s Phil o sop h ie s (Eng le wood Cli ffs, New Jer sey: Prenti ce-H all. Inc., 1963) 참조.

3 認識論과 論理學 印度哲學이 이러한강한종교적인 성격을지닌형이상학적理論움 전개했다 하여 비판적인 인식론적 성찰을 무시했다고 생각해선 안 된다. 사실 그와는 정반대로 인도의 대부분의 철학학과들은 자기 들의 형이상학적 세계해석을 뒷받침시키기 위해 그것과 不可分離 의 관계를 지닌 認識의 문제를 항시 다루어 왔으며 올바른 論理의 展開에 대해서도 서양철학 못지않게 관심을 지녀 왔다. 그리하여 무 엇이 인식의 타당한 방법 p ram5na 이 될 수 있는가에 관하여 각 학 파들은 제나름대로 學說을 提示하였다. 대체로 感覺機關을 동한 적 접 경 험 p raty ak;,a 과 이 에 근거 한 推論 anumana, 그리 고 믿을 만한 他人의 證言 sabda, 묵히 베 다 Veda 의 啓示的 權威등을 주요한 인 식의 방법으로 인정하게 되었다. 물론 베다의 권위를 인정하느냐 얀 하느냐는 중요한 문계로서 흔히 인도의 哲學은 그것을 인정하는 敬度한 정통 철학파 as ti ka 와 그것을 인정하지 않는, 예를 들면 佛 敎와 챠이 나 J a i na 敎와 같은, 비 정 통학파 nas tik a 로 구분되 기 도 한다. 타당한 인식의 방법이 무엇이냐에 따라 어떤 보이지 않는 形而上學 的 實在에 대한 見解를 달리함은 두말할 필요가 없다. 따라서 각학 파들은 이 문제에 대하여 심각한 論爭을 벌였던 것이다. 이상과 같은 관점에서 볼 때, 인도철학은 한편으로는 종교적 관

심에 입각한 형이상학적 思辨의 깊이를 지녔는가 하면, 다른 한편 으로는 認識論과 論理學의 엄격하고 비판적인 論 證 을 통하여 형이 상학적 思辨에 객관적 眞理性을 뒷받침시키고자 노력했다고 말할 수있다. 4 印度哲學의 發展과 時代的 區分 인도철학은 크게 보아 4 期로 나누어 볼 수 있다. 제 1 기는 B.C. 약 1500 년부터 B. C. 200 년 경 에 이 르는 形成期이 다. 이 時期는 우선 인도의 最古聖典인 베다가 형성된 시기이다. 특히 베다의 가장 철 학적 부분인 우파니 샤드 Up a ni~ a d 는 後世의 體系的인 철 학학파들에 게서 발견되는 중요한 사상들이 거의 모두 담겨진 文 獻 으로서 베 다의 마지막 부분을 차지하고 있다. 고대 인도문화의 총집합체라 고도 부를 수 있는 大叔事詩 『마하바라타 Mahabhara t a .l1도 대체로 B.C. 200 년경에는 형성되어 있었으며, 그 안에서도 우리는 여 러 가 지 哲學的思想들을 찾아볼 수 있다. 특히 『마하바라타』의 일부분 인 『바가바드 기 타 Bhag a vad G it a 』는 힌두교의 바이 블이 라고도 불릴 정도로 유명한 聖典으로서, 비록 어떤 체계화된 秩序있는 논리에 의 거한 철학적 著書는 아니지만 여러 가지 중요한 철학적 내용들을 담 고 있다. 이 시기는 또한 佛敎나 쟈이나교와 같은, 베다와 바라 문 Br 햐 mana 계급의 권위를 인정하지 않는 非바라문적 철학아 등장 하여 정통 바라문교를 위협하게 된 시기이기도 하다. 득히 인도의 최 초의 統一王朝인 마우리 야王朝 (약 320~183 B. C. ) 때 에 는 불교는 아 쇼카王 (269~232 B. C) 의 歸依를 받아 印度全域뿐만 아니 라 인근지 역 에까지 퍼지는 하나의 世界宗敎로 성장하게 되었다. 인도철학의 제 2 기는 B.C. 200 년경부터 시작하여 A.D. 1000 년 경에 이르는 體系的 發展期이다. 佛滅後부터 발생한 센鼎 E 의 敎理的 理解의 差異들은 철학적으로 多 樣化되고 深化되어 마침내 20 여개의 部派佛敎둘의 對立울 보게 되 었으며 , 그 중의 有力한 部派들은 자기 의 철 학적 立場을 〈論 abhid • barma 〉의 형식으로 體系化시키게 되었다· 그 가장 대표적인 것이

上 座部 Therav a da 와 說 一切有 部 Sarvas ti v ada 의 論둥 이 다. 이러한 佛敎의 哲學的 活動에 자극을 받아 바라문敎內에서도 다 양한 思想들이 각기 獨立的으로 체계화되어 表現되게 되었다. 이들 은 각기 자기 의 철 학적 입 장을 〈經 s iit ra 〉의 형 식 으로 간략하게 記 述했다. 미 망사 Mi m amsa 학파의 『미 맘사 經 Mi m amsa-sii tra .!I , 베 단 타 Vedanta 학파의 『브라흐마經 Brahma-s iit ra 』, 냐야 Ny a y a 학파의 『냐야 經 N y a y a-s iit ra 』, 바이셰시카 Vais e ~ik a 학파의 『바이셰시카 經 Va i se~ i ka-s iit ra 』, 상키 야 Samkh y a 학파의 『상키 야碩 Samkhy a - k죠 r i ka 』, 요가 Yo g a 학파의 『요가經 Yo g a-s iit ra』 등은 모두 이 體 系 化시대의 前半期에 씌어진 文獻들로서 소위 正統六派哲 學 의 根本經 典들인 것이다. 이들 철학적 경전들은 그 내용이 지극히 간략하고 함축적이어서 그 자체로서는 쉽사리 이해하기가 어려우므로 자연 히 그들에 대한 証釋書 들이 씌어지게 되었으며, 이들주석서들은또 한 다른 많은 復証를 산출하게 되었다. 印度哲 學 의 理論的인 發展 온 이러한 주석적 활 동을 동하여 이루어지게 된 것이다. 이것은 西 洋의 哲學이 다분히 個人中心的으로 이루어진 것과 좋은 대조를 보 여주는 것으로서, 印度의 傳統 的 哲學者둘은 아우리 자기가 새로 운 사상을 전개한다 할지라도 반드시 자기가 속한 學派를 중심으로 하여 그 學派에서 권위로 여기고 있는 經典이나誌釋을해석하는형 식을 취하였던 것이다. 印度人은 본래부터 歷史意識이 약하다고 혼 히 말하거니와 이와 같이 傳統을 重視 하는 學派中心的인 철학활동 온 印度의 哲學的 思想들의 無名性과 非底史性에 적지않은 영향을 주었다· 인도철학사에 있어서 대부분의 중요한 철학자들과 그들의 처서둘의 年代를 정확하게 알 수 없다는 사실은 결코 우연이 아닌 것이다 . 인도철학의 제 2 기에는 또한 大乘佛敎가 興起하여 많은 大乘經典 들을 낳았고 이 와 더 불어 大乘敎 學 도 발달되 어 中競 Madhy am i ka , 1ifc{ 伽行 Yo g acara 과 같은 학파들이 성 립 되 었 다. 이 들 대 승불교의 철 학 들은 婆羅門의 정몽 철학학파들과 활발한 철학적 논쟁과 교류를 초 래했으며 이로 인하여 인도철학의 발전에 큰 영향을 미치게 되었다. 인도철학의 제 3 기는 11 세기부터 18 세기 초에 이르는기간으로서,

정치적으로는 이 시기는 인도가 이슬람교도들의 침공을 받아 그들 의 정치적 지배하에 들어가게 된 때이다. 佛敎는 이미 인도의 本 土 에서는 거의 사라지게 되었으며 베다 종교와 四姓階級제도를 기 반으로 한 正統바라문교는 土 着 的인 여 러 種族둘 의 종교적 관습과 신앙에 習合되어 현재 우리가 〈힌두교 Hi ndu i s m 〉 라고 부를 수 있는 포용적이고 대중적인 종교로서 자리를 굳히게 되었다. 무엇보다도 비 슈누 V i훈 nu 神과 쉬 바 S i va 神의 信 仰 運動 이 인도의 전 역 에 盛行 하 게 되었으며, 哲學도 자연히 그 영향을 받아 다분히 敎派 的인 神 學的 救援論의 성격을 띠게 되었다. 물론 이 기간 동안에도 제 2 기 體 系的 發展期의 각 학파들이 계속해서 철학적 활동을 전개하여 많 은 주석서와 입문서 내지 개론서들을 産出했으나, 인도철학의 창 조적 시기는 이미 지났다고 해도 과언이 아니다· 마지막으로 18 세기부터 본격화된 영국의 印度支配로부터 시작하 여 오늘날에 이르기까지의 기간을 인도철학의 제 4 기로 잡을 수 있 다. 이 시기는 인도의 知性人들이 서구라파의 사상과 學 問에 접하 여 그들 자신의 종교적, 철학적, 문화적 전통을새로이 發見하게 된 시기로서, 이에 힘입어 힌두교의 改革運 動 도 活發히 진행되었고 인 도철학의 세계관을 外部世界에 소개하는 운동도 전개되었다. 그러 나 철학적으로는 아직 두렷하게 새로운 경지를 개척하지 못하고 있다. * 참고문현 I 힌두교 및 印度文化 全般에 관한 책들 Basham, A.L., The TiV onder tha t was Iudia . New York, 1954. 이술람 지배 이전의 印度文化 全~l!:에 관한 정평있는 개설서. de Bary , W. T. ed. , Sources of Iudia n Tradit ion. New York, 1958. 인도의 문화, 종교 전몽에 관한 古 典的 자료들의 英譯編集. Bechert, H. und von Sim son, G. , Ei nf i ihr ung in die Iudolog ie, St an d, Meth o den, Ai efga ben. Darmsta d t, 1979. 印 度學 全般에 관한 硏究方法, 文 獻 등의 소개.

Embree, A. T. ed., The Hi nd u Tradit ion . New York, 1966. Sources of India n Trad itio n 과 같은 종류의 책 . Elio t , C., Hi n duis m and Buddhis m . 3 vols. London, 1922. 힌두교와 불교에 대한 개설서. Farqu har, J. N., An Outl ine of the Reli giou s Lit er atu re of India . Oxfo r d, 1920. 인도의 종교문헌들에 대한 해설서· Hop k in s , T. J., The Hi n du Reli giou s Tradit ion. Califo rnia, 1971 . 힌 두교에 대한 간략한 史的개설서· Heim ann, B., Facets of India n Thoug h t. London, 1964. 印度文化의 思想的 특칭 들에 관한 동찰력 있는 연구. Maju m dar, R. C. , H. C. Rayc h audhuri, and K. Datt a, An Advanced Hi st o ry of India . London, 1950. 先史時代로부터 獨立에 이 르기 까지 의 印度의 정치, 경재, 사회, 종교사. Renou, L., Reli giou s of Ancie n t India . London, 1953. 힌두교에 대한 간략한 入門 畵 , La Ci vi l i s a ti on de /'lnde Ancie n ne. Paris , 1950. 印度學大家 에 의 한 印度古典文化의 槪說 書 . Thapa r, R. A Hi st o ry of India . Vol. I. Baltim o re, 1966. 16 세 기 초 무굴계국 이전까지의 印度史槪說. Wi nt e r nit z, M. Gesch ich te der i'lldi s c hen Li ter atu r. 3 vols. Leip zig, 1909~1920. 印度文學史의 權威있는 著 書 . S. Ke t kar 의 英鳳 Hi stor y of India n Lit er atu r e. 2 vols. Calcutt a, 1927~ 1933. II 印度哲學 全般에 관한 綜合的인 책들 Bhatt ac hary ya, H., ed., The Cult ur al Herit ag e of India . Vol. ill : The Phil o sop hi e s . Calcutt a, 1953. 印度學者들에 의 한 各哲學學派들에 대한槪說. Chatt er je e , S. and D. Datt a, An Intr o ducti on to India n Phil o soPlzy. 印度哲學에 관한 明快한 入門 害 . Cowell, E. B. and A. E. Goug h , tra ns. Tlze Sarva-Darsana-SaT? Zgr aha. London, 1914. 14 세 기 의 인도철 학자 M 죠 dhava 의 『全哲學 體 系 網 要』의 英譯 Deussen, P. , Allge mein e Geschic h te der Ph ilos oPh ie. Vol. I , 1-3. Leip z ig , 1894. 有名한 베단타哲學 硏究家에 의한 世界哲學史의 一部로

서의 인도철학사. Dasg upta, S., A Hi st o ry of India n Plzil o sop hy . 5 vols. 印度哲學에 관 한 綜合 89 인 서술로서 가장 상세한 책. Frauwallner, E. , Gesclzic ! z te der i11 dis c hen Plzil o sop lz i e. Salzburg, 1953. V. M. Bedekar 의 英鳳 Hi st o ry of l11dia 1 1 Phil oso p hy , 2 vols. Delhi, 1973. 未完成된 印度哲學史. Glasenap p, H. v. , E11t w ic k lu11g s slr tfe11 des i11 dis c he11 De u keus. Halle, 1940. 독일의 印度哲 學硏究 의 大家에 의한 印度思想發 展史 . Die Phil o sop h ie der Inder. Stu tt ga rt, 1974. 印度哲學의 간 략한 底史와 學派別 槪說. Hiri y an na, M. , Outl ine s of I11dia 1 1 Phil oso p hy . London, 1932. 널 리 읽혀지는 印度哲學槪說 홉 Pott er , K., Presup po sit io11 s of India n Phil o sop hy . Eng le wood Cli ffs, 1963. 印度哲學의 이 해 물 위 한 根本前提들에 대 한 새 로운 고찰. , ed., Bi bl io g r aph y of l11dia n Phil o sop h y . 印度哲學의 연구를 위한 거의 완벽한 참고문헌들의 분류와 열거. Nakamura, H., Reli gion s and Phil o sop hi e s of India : A Surve y wi th Bi bl io g r aph ic a l Note s . 3 vols. Toky o , 1973. 日 本의 印度學大家에 의 한 印度宗敎 • 哲學 硏究指針 書 . Radhakris h nan, S. India n Phil o sop hy . 2 vols. London, 1923, 1927. 現 代 印度知性의 代表者 중의 하나에 의한 인도철학 전동의 상세한 해설. Radhakris h nan, S. and C. A. Moore, eds. , A Sourcebook in India n Phil o sop hy . Prin c eto n , 1957. 印度哲 學 의 第一次的 資料들 (英譯) 을 발 췌하여 편집한 없本. Ruben, W. Geschic h te der i1ldi s c hen Phil o sop hi e . Berlin , 1954. 唯物論 的 관점에서 씌어진 印度哲學史. Sharma, C. India n Phil o sop hy : A crit ical survey. New York,· 1962. 印度哲學學派에 관한 明快한 해설서. Zim mer, H. Phil o sop h ie s of India . Prin c eto n, 1951. 印度哲 學 全般에 관한 심오한 해설서. 宇井伯 壽 , 『印度哲 學 史』· 金倉圓照, 『 4 `/ F 哲學史』· 中村元, 『 4 `/ F 思想史』·

제 2 장 베다의 哲學思想 1 베다 文獻의 性格 印度에 있어서 철학적 思惟의 起源은 힌두교의 最古聖典이며 대 부분의 정동 철학학파들이 그 권위를 인정하는 베다에서 찾아볼 수 있다. 베다 문학을 産出한 사람들은 서력기원전 약 1500 년경부 터 인도의 서북부를 침입하여 原住民들을 정복하고 새로운 삶의 根 振를 마련한 아리안 A ry an 族들이었다. 그들은원래 지금의 코카사스 지 방의 북쪽 草原지 대 에 서 살던 遊牧民으로서 소위 인도유럽 Indo - Europ e an 언 어 계 통의 種族들 중의 一部였 다. 이 들 인도유럽 종족들은 서력기원전 약 2000 년경에 草原을떠나다른곳으로移動하게 되었으 며 서쪽으로 간 종족들은 지금의 유럽의 제민족을 형성하였으며 동 쪽으로 이동한 아리안족들은 한편으로는 이란지방에 定着하고 다 론 한편으로는 아프가니스탄올 통하여 인도의 서북부를침입하여 들 어온 것이다. 그들은 二輪馬車를 타고 靑銅으로 만든 武器룰 들고 싸우는 씩씩한 戰士둘로서 약 1500 년에서 1000 년 사이에 五河地方 Pan j죠 b 웅 점 령 하고 베 다文化를 이 룩한 것 이 다· 그들의 言語는 산스 크리 트 Sanskr it語로서 인도유럽 계 몽의 언 어 에 속한다. 베다는 물론 오랜 세월을두고 형성되었으며 그것이 대략 현재의 형태물 . ;갖추게 된 것은 A.D. 약 200 년 전후로추정된다. 베다는 원 래 고대 인도인들에 의하여 神에 대한 예배와 재사의식을 목적으로

만들어졌다. 그러나 神에 대한 祭 式들이 점점 복잡해짐에 따라 그 祭 式들을 주관하는 司祭 의 직 분 도 4 그 룹 (ho t r, udg a tr , adhvary u , brahman) 으로 나뉘어지게 되었다. 베다도 이 그룹 들 에 의해 사 용 되 는 用 途 에 따라 『리 그 베 다 B.g Veda 』, 『싸마 베 다 Sama Veda 』, 『야주 르 베 다 Yaju r Veda 』, 『아타르바 베 다 At h arva Veda 』의 4 種 으로 구 별되어 渠 成되게 되었다. 이 중에서 宗敎 的으로 가 장 重要하 고 또 어느 정도의 철학적 가치를 지닌 것은 『리그 베다』이며, 『아타르바 베다』에서도 간 혹 철학적 사변을 찾아볼 수 있다. 각 베다는 오랜 세월을 두고 형성된 결과 자연히 그 안에 각기 시 대의 추이룰 반영하는 여러 충의 문헌이 누적되게 되었다. 따라서 上記 4 種 의 베다는 각기 4 부분으로 구성되어 있다. 첫 째는 주로 神들에 대 한 讚歌 와 기 도인 만트라 man t ra 를 수집 한 本集 Samhit a 이고, 둘째는 祭 儀 의 방식과 의미들을 토의하고 설명하는 散 文으로 된 브라흐마나 Brahma 1,1 a 이 며 , 이 브라흐마나의 끝에 소위 密林 書 Aran 'y aka 와 철 학적 내 용이 가장 풍부한 우파니 샤드 U p an i흔 ad 가 부록처럼 담겨 있다. 바라문교의 전통에 의하면 앞의 두 부분은 주 로 祭 儀 플 中心으로 한 인간의 行爲와 義 務가 주요 내용이므로 〈行爲篇 Karma-ka 1,1 9a 〉이 라고 불리며, 뒤의 두 부분은 철학적 내용이 중요한 부분을 아 루었 다고 하여 〈知 識 篇 Jfian a-k a 1,1 9 a> 이 라고 부른 다. 실제에 있어 우파니샤드는 인도의 철학사상의 원천을 이루는매 우 중요한 古典이며, 베다의 멘 끝에 있다고 하여 베단타 Vedanta 라는 別稱도 갖고 있다. 인도사상을 연구하는 學 者둘은 本 集 은 詩 人둘이 지었으며 브라흐마나는 司祭들의 産物이며, 우파니샤드는 철학자들로부터 왔다고 말한다. 각 부분의 특징을 잘 드러낸 말이 라 하겠 다. 아라냐카 Ara 1,1y aka 는 브라흐마나의 제 사 중심 적 사상 에 서 우파니 샤드의 철 학적 • 形而上學的 思辨으로 넘 어 가는 과도기 를 대표하는 문헌으로서 그 성격 역시 뚜렷하지 않으며 종종 브라흐 마나나 우파니샤드와 구별하기 어려울 때도 있다. 이제 각부분에 나타난 철 학적 思惟플 考察해 보자. 1)

1) 〈베다〉라는 말은 따라서 두 가지 뜻으로 使用된다. 陝義 로 사용될 때에는 本 集 의 部分만 을 의 미 하나 廣 義 로는 브라흐마나와 우파니 샤드 를 모두 포합하여 일 컫는 말이다. 우리는 우선 여기서 중은 의마로 사용하기로 한다.

2 『리그 베다』의 哲 學 的 思惟 고대 인도인들은 自然 의 세계에 대하여 무한한 신비감과 경이감 울 가졌다· 그 들 은 자 연 현상을 現代人둘이 보는 것처럼 엄격한 因 果 의 法則에 의하여 지배되는 機 械的인 體 系로 본 것이 아니라 생 동하는 신비스러운 힘에 의하여 지배되는 살아 있는 存 在 로 본 것 이다. 그리하여 이러한 神 秘 스러운 自然現 象 울 이해함에 있어 그들 은 각 현상의 배후에 어떤 살아 있는 人格的인 힘이 지배하고 있다 고 생각했으며 기도와찬양과 제사를 통해 이 힘들과 인격적인 관계 룰 가지 려 했 다. 이 러 한 인격 화된 자연의 힘 들이 『리 그 베 다』의 1028 개 碩歌 둘의 대상아 되고 있는 여 러 神 deva 들인 것이 다. 이 神둘 은 자연세계에 있어서의 그들의 活動領域에 따라 세 종류로 분류될 수 있다. 죽, 우주 질서의 보호자라고 불리는 바루나 Varui;i a, 하 늘의 신 댜우스 Dy a us, 태 양의 신 미 트라 M it ra 와 수리 야 Sur ya 等 과 같은 하늘에 속하는 신들, 천둥과 폭풍의 신 인드라 Indra, 폭풍 우의 신 마루트 Maruts , 바람의 신 바유 V 료yu와 같은 空中올 장악 하는 神, 그리고 제사 때 없어서는 안되는 불의 신 아그니 Ag ni, 祭酒 소마 Soma 神, 땅의 신 프르티 비 P 먀hi v i와 같은 地上의 신들인 것이다. 이러한 自然의 神들 以外에도 베다의 詩人들은 인간의 삶 속에서 신비한 현상으로 여겨지는 것들도 人格神化하여 찬양을 했 다. 예를 들어 말( 言語 )의 神 Vac 이 나 祈 諸 의 主 Brhas p a ti와 같은 존재들이다. 베다人들은生物과無生物, 人格과 事 物, 精神과 物質, 實體와 屬性이 아직 확연히 구별되지 않은 세계관을 갖고 살았다고 할 수 있다 .2)

2) H. v. Glasenap p: Di e Phil oso p h ie der Inder (Stu ttga rt: Alfr ed Kroner Verlag, 1974) , p. 25.

神들아 지배하고 있는 자연의 세계는 우발적이고 무질서한 세계 가 아니라 일정한 규칙성을 지니고 있다는 것을 베다의 시인들은 인식했으며 이 우주의 法則性을 〈르타 #a 〉라는 개념으로표시됐다. 〈르타〉라는 말은 산스크리트語의 動詞 vr, 죽 〈간다〉는 듯을 지닌

말에서부터 나온 것으로서, 사물들이 자연적으로 취하는 어떤 일정 한 과정 course 을 의 미 한다. 이 는 中國의 道의 개 념 에 相應한다고 볼 수 있겠다. 이미 언급한 바루나神은 바로 이 우주의 질서 및 인간 행위의 道德的 秩序룰 관장하고 있는 神으로서 고대 인도인의 상당 한 철학적 추상적 思考力을 나타내는 神이라 하겠다. 이런 이유 때 문인지 『리그 베다』에서 바루나의 숭배는 그렇게 성했던 것 같지 않으며 오히려 아리안族들의 戰爭의 神으로 간주되는 폭풍의 神 인 드라나 혹은 재사에 없어서는 안될 불의 신 아그니가 더욱 많은 베 다人들의 종교적 관심 을 끌었 다. 그러나 베다에 있어서 우리의 주목을 끄는 것은 이와 같이 세 계를 여러 힘에 의해 지배된다고 보는 多神敎的 思考方式 외에 이 미 세계의 諸現象 내지 힘들의 背後에 있는 어떤 통일적인 存在의 原理에 대한 意識도 있었다는 점이다. 이 통일적 원리는 프라쟈파 티 Pra j a p a ti나 비슈바카르만 V i svakarman 과 같이 세계의 창조神으로 서 이해되기도 하였고, 또는 아무런 인격적 신의 성격도 지니지 않 는 추상적 • 형이상학적 개념인 一者 Tad Ekam(That One) 로서 이해 되기도 하였다· 프라챠파티는 〈生物의 主〉라는 뜻을 지녔고, 원래 는 다른 神둘의 칭호로서 사용되다가 나중에는 독립적인 創造의 神 으로서 널리 숭배되었으며, 비슈바카르만은 〈모든 것을 만든 者〉라 는 뜻으로 역시 인드라나 태양신들과 같은 신들의 別稱이었던 것이 독립적으로 人格化되어 세계 창조의 神으로 崇拜되게 된 것이다. 한편, 『리그 베다』에 나타난 一元論的인 形而上學的 思惟의 가장 좋은 例는 〈創造~ Hy m n of Crea ti on 〉이 라고 불리 는 다음과 같은 철 학적인 詩이다 . 太初에 有도 없고 非有도 없었다. 空氣도 없었고 그 위의 하늘도 없었 다…… 死도 그때는 없었고 不死도 없었으며 밤이 나 낮의 표칭도 없었다. 一者만이 그 自體의 힘에 의하여 바람도 없이 숨쉬고 있었고, 그 外에 아 무것도 없었다. 처음에 어둠이 어둠에 가리워 있었고 어떠한 표징도 없 이 이 모든 것이 물이었다. 허공에 의하여 덮여진 것, 그 一者가 열에 의 하여 생겨났다. 처음에 그 一者 속으로 欲望이 들어갔다. 생각의 산물,

그 최초의 씨. 賢人둘이 마음에 지혜로서 찾으매 非有 속에 有의 連結옹 발견했다……창조적 힘과 비옥한 힘이 있었고, 아래에는 에너지 위에는 충동이 있었다……諸神도 이 세계의 창조 후에 태어났다. 그러니 누가 이 세계가 어디로부터 생겼는지 알겠는가?…… 가장 높은 하늘에서 세계를 살피는 자, 그만이 알겠지. 아니, 그도 모를는지도 모른다 .3 ) 이 創造碩은 그 내용과 表現에 있어서 不分明한 접둘이 많이 있 으나 여기서 말하는 一者란 어떤 人格的인 意志를 지닌 神이 아니 며 이 世界도 神의 창조에 의했다기보다는 이 하나의 最初의 原~ 로부터 전개해 나왔음을 시사하고 있다· 그리고 諸神들은 이 세계 의 창조 이후에 생겼다고 언급함으로써 多神敎的 세계관을 分明히 초월하고 있다. 물론 이 一者라는 형이상학적 實在가 우파니샤드 에서처럼 아직 완전히 비인격적이고 추상적인 개념에까지는 이르.지 못하고 있음은 〈숨〉, 〈욕망〉 등의 표현에 의하여 알 수 있다. 뿐 만 아니라 이 一者가 열에 의해 발생되었다고 하는 것은 아직도. - 元論的 思考가 철저하지 못함을 가리키고 있다· 그러나 『리그 베다』 의 다른 한 곳에서는 말하기를 〈하나의 實在룰 詩人둘은 여러 가지로 부른다〉 4) 고 하여 諸神들이 보다 더 궁극적 인 實在의 多樣한 표현에 지나지 않는다는 一元論的인 思惟를 분명히 보여주고 있는 것이다.

3) S. Radhakris h nan and C. A. Moore, ed., A Sourcebook in India n Phil oso p h y (Pr inc eto n , New Jer sey: Prin c eto n Univ e rsit y Press, 1957) , pp. 23~ 心학尸터 4) 번J역l.g. Veda, I. 164. 46 : ekam sad vip ra bahudha vadanti .

베다의 神둘은 宇宙의 自然秩序뿐만 아니라人間의 禍福과道德秩 序까지 관장한다고 여겨졌다· 그들은 인간의 제사의 행위와 도덕적 行爲의 善惡에 따라 적당한賞罰울 내린다. 그러나이 도덕의 질서는 어디까지나 神과의 關係에서 이해되며, 우파니샤~ 以後에 있어 서처럼 엄격한 非人格的 因果律의 성격을 지닌 카르마 karma 의 法 則은 아니다. 인간은 그 행위의 결과를 死後의 세계에서 얻는다는 思想이 나타나 있으며, 善한 사람은 天上에서 神들과 함께, 혹은 祖 上들과 함께 영 원히 幸福한 삶을 누린 다고 베 다인들은 생 각했다. 한 편 인간은 죽으면 그의 눈은 태양, 숨은바람, 말은불, 귀는 四方, 마음은 달에로 돌아간다고 하는 인간을 하나의 小宇宙로 보는 사상

도 찾아볼 수 있다. 영혼의 不滅을 믿은 것 같으나 영혼에 관한 분 명한 개념을 찾아보기 어렵다. 인간이 카르마의 법칙에 따라 끝없 는 輸廻의 世界에서 生死룰 되풀이해야 한다는 사상이나, 그에 수 반되는 解脫의 理想은 아직 찾아볼 수 없다. 대제로 베다人들의 世界觀온 樂天的이며 現世的이었다고 말할 수 있다 •• 3 브라흐마나의 哲學的 意義 브라흐마나는 本集을 說明하고 解釋한 注釋 書 로서, 주로 祭祀 의 방식과 의미에 관한 것을 내용으로 하는 文 獻 이다. 정확한 年代 는 알 수 없으나, 약 B.C.900 年부터 700 년 사이에 형성되었다고 추 정된다. :::::z... 중에서 量 的으로 가장 방대하고 內容上 가장 중요한 것 은 『야주르 베 다 Yaju r Veda 』에 속해 있는 『샤타파타 브라흐마나 Sata p a tb a Brahma I_J. a 』이 다• 브라흐마나는 :::::z... 내 용상, 제 사의 방식 과 규범 을 취 급하는 부분인 儀軌 V i dh i와, 本集의 여 러 碩歌 Mantr a 의 意味, 語源 및 祭祀의 起源과 傳說 등을 말해 주는 부분인 釋義 Ar t havada 로 구분된 다. 브라흐마나의 사상 가운데서 무엇보다도 우리의 주목을 끄는 것 은 祭祀의 萬能化이며, 이 제사가 모든 사상적 關心의 촛점이 되어 있다는 사실이다. 이것은 時間이 가면 갈수록 점점 더 强化되어 간 婆羅門, 죽 司祭계급의 사회적 지위와 권위의 표현으로 간주된다. 본래 계사는 神에 대한 감사의 표시이거나 혹은 신들의 厚意를 祈 願하는, 어디까지나 神 中心의 행위였지만, 祭祀儀式이 점점 전문화 되고 정교해짐에 따라 제사 자체가 관심의 대상이 되었으며, 사람 들은 제사 자체의 勅能울 믿는 나머지 神들조차도 제사 없이는 아 무런 힘이 없다고 믿게 되었다. 우주의 질서를 유지하는 것은 神둘 이 아니라 바로 울바른 제사의 행위 자체이며, 따라서 祭祀는 宇宙 的 힘을 지녔다고 생각하게 된 것이다. 나중에 우리가 考察하겠지 만, 正統哲學學派 中의 하나인 푸르바 미 맘사 P ii rva-m1mams 료학파는 이러한 사상의 계승자로서, 神의 存在조차 아무런 의미를지니지 않 는다고 생각한다.

祭祀믈 우주적 의미를 지닌 것으로 생각하는 사상은 『리그 베다』 에도 이미 나타나 있다. 예컨대 『리그 베다』 10 권 90 송에는 신들에 의하여 한 宇宙的 人間 Puru~a 이 제물로 드려짐으로써 온 세계 전 체가 생겨났다고 한다. 즉, 그의 눈으로부터 해, 마음으로부터 달,. 입으로부터 인드라와 아그니神, 그리고 숨으로부터 바람의 신 바유, 그의 배꼽으로부터 空中圈, 머리로부터 하늘, 발로부터 땅, 귀로부 터 四方이 생겼다는 것이다. 뿐만 아니라 베다 自體와 四姓階級도 이 제 사로 인하여 생 겨 났다고 한다 . 즉 바라문 Br 랴 ma i:i a 은 그의 입 이 었고 크샤트리 야 K~a t r iy a 는 그의 두 팔, 바이 샤 Va i s y a 는 그의 두 넓 적 다리 , 그리 고 슈드라 S ii dra 는 그의 발이 었 다고 한다. 이 碩은 여 러 가지 象徵的인 意味를 지녔지만, 무엇보다도 최초의 제사행위 자 제가우주질서의 根本이 되어 있음을 暗示하고 있는 것이다. 브라흐 마나에서는 이런 祭祀主義的 宇宙觀이 더욱더 發展하여 祭式을 情成 하고 있는 여러 要素들을 우주의 여러 神둘이나 힘들과 상징적으로 相應시켜서, 祭式이 宇宙秩序 自體의 근본이 되며 祭式의 힘이 宇 宙의 힘 자체를 지니고 있다고 생각한다. 또한 이러한 제식을 주관 하는 바라문계급도 신들과 同等한 위치의 存在로 간주되고 있다. 『샤 타파타 브라흐마나』는 말하기를, 〈神에 두 종류가 있다. 神은 神이 며, 學識에 있어서 베다에 通暎한 바라문은 人間的 神이다〉라고까 지 말하게 된 것이다 .5) 이러한 제사주의적 세계관으로부터 인도철 학에 있어서 결정적 중요성을 지니게 되는 두 가지 사상이 싹트게 되었음을 우리는 주목해야 한다.

5) Sata p a th a Briih 1 na~a, II . 2, 2, 6,

첫 째로, 브라흐만이 라는 宇宙 Brahman 의 統一的 原理로서 의 實在 룰 나타내는 槪念의 전개이다. 이 개념은 베다에서 이미 발견되며, 碩歌나 기도 내지 呪術의 말, 혹은 그 말에 들어 있는 신비한 힘을 뜻했다. 그러나 祭式의 權能을 강조하는 브라흐마나에 와서는 계 사에서 司祭들이 사용하는 말을 의미하게 되었으며, 이 말은 계사 의 核心을 이루는 제사의 힘의 根源이기에 동시에 온 萬有와 諸神 둘의 背後에 있는 근원적인 실재 내지 힘을 의미하게 된 것이다. 『샤타파타 브라흐마냐』는 말하기를, 〈참으로 최초에 이 세계는 브

;라흐만이었다. 그것이 神둘을 創造했고, 그 후에 그 신들로 하여금 • 이 세계들에 오르게 했다. 즉, 아그니는 땅 위에, 바유는 공중에, 수 '· 리 야 하늘에〉 6). 죽 브라흐만은 神들과 구별되며 그들의 힘의 근원 · 이 되는 더 궁극적인 힘 내지 宜在인 것이다· 그리고 이 브라흐만은 : 동시에 제사를 主管하는 바라문계급에도 內在하고 있는 神秘的인 힘이기도 한 것이다. 이러한 브라흐만의 개념은 우파니샤드에 와서 더욱더 深化되고 發展되어 인도철학에 있어서 결정적으로 重要한 槪念이 되었다.

6) S, ahap a th a Briih m att a 지. 2. 3.1

제사주의적인 브라흐마나의 사상에서 두번째로 유의할 점은 엄격 한 行爲의 因果律에 대한 믿음이다· 브라흐마나에서 行爲라 함은 ' 주로 祭祀의 行爲로서, 올바론 방법으로 행한 행위는 자연의 法則 과 마찬가지로, 神의 뜻에 관계없이 자동적으로 그 結果를 초래하 게끔 되어 있다는 생각이다· 『리그 베다』에서 自然의 法則울 의마 하던 르타 rta의 개념은 브라흐마나에 와서는 무엇보다도 올바른 祭祀儀式과 그 제사행위로 하여금 그에 合當한 결과를 必然的으~ 초래하게끔 하는 행위의 法則을 의미하게 된 것이다. 인도철학에 있어서 철대적인 大前提이다시피 한 카르마( 業 )의 법칙에 대한 믿 음은 이런 브라흐마나의 제사주의적인 思考에서 發展되었음을 알 수 있는 것이다. 祭式主義的인 思想 외에도 브라흐마나에는 여러 가지 다양한 철 학적 思惟가 발견된다. 예를 들면 現象세계를 成立시키고 있는 근 본 五元素說의 始初를 볼 수 있으며, 人間의 本質에 관해서도 精神 과 肉體로 구분하여 파악하고 있으며 前者를 〈아트만 a t man( 自 我)〉, 〈마나스 manas( 意根)〉, 〈프라나 p rana( 숭)〉 등의 이 름으로 부르고 있다. 이들 개념들에 대한 思惟는 브라흐마나 이후에 더 욱더 발전되어 각기 특수한 의미를 지니게 되었지만, 그 시도가 브라흐마나에 있음을 주의할 필요가 있다. 특히 아트만과 같이 중 요한 개념이 숨과 거의 같은 뜻으로 사용되고 있음은 매우 意味있 는 일로서, 우파니샤드에도 아직 이와 같은 사상이 남아 있는 것을、 발견할 수 있다.

* 참고문현 Berga ig n e, A., La reli gion vediq u e d'ap res /es Hy m nes du R ig-V.려a. ' 3 vols. Paris , 1878. Bloomf iel d, M. , The Relig ion of the Veda. New York, 1908. __ _, tra ns., Hy m ns of the At ha rva Veda. Sacred Books of the East (SEE) , XLII. Oxfo r d, 1897. Eg ge li ng , J., tra ns., Sata p at h a Brahma,:z a . Sacred Books of the East (SEE), XII, XXVI, XLI, XLIII, XLIV. Ox for d, 1882~1900. Geldner, K. F., tra ns., Der Rig -V eda. Harvard Orie n ta l Serie s , Vols. 33, 34, 35. Cambrid g e , Mass. , 1951 . Griff ith, R. T. H., tra ns., The Ri g Veda. 2nd ed. 2 vols. Benares, 1896~1897. Keit h, A. B., The Relig ion and Phil o sop hy of the Vedas and Up an i- shads. Cambrid g e , Mass., 1925. , tra ns. , Ri g Veda Brahma,:z a s: The Ai tar eya and Kau$ 'if函 Bralzma,:z a s of the Ri gv eda. Cambrid g e , Mass., 1920. Levi, S., La doctr i n e du sacrifi ce dans les Brahma 꼬 as. Pari s, 1898. Macdonell, A. A. Vedic My tho log y. Str a ssburg, 1897. O'Flaherty , W., tra ns., The Ri g Veda: An Anth o log y. Harmond s- worth , Eng la nd, 1981 . Oldenberg, H., Di e Relig ion des Veda. 3rd edition . Berlin , 1923. , Die W elt an schauung der Brahma 7J a-Te 갔 e. Gott inge n, 1919. Muller, M. and H. Oldenberg. , tra ns., Vedic Hy m ns. 2 vols. SBE, XXXII, XLVI . Ox for d, 1891~1897. Renou, L. , Relig ion s of Ancie n t India . London, 1953. Whit ne y, W. D. , tra ns. , The At h arva Veda. Cambri dg e , Mass. , 1905.

제 3 장 우파니샤드의 哲學 1 우파니샤드의 性格 베다와 브라흐마나에서 이미 보이기 시작한 고대 인도인에 의 한 세계의 통일적 원리에 대한 사유는 우파니샤드에 와서 그 질 정을 이룬다. 눈에 보이는 다양한 경험적 현상을 궁극적인 · 실재로 보지 않고 그 根底에 보이지 않는 통일적인 實在룔 探求하려는 形 而上學的인 思惟이다. 이 사유는 宗敎的으로는 人格化된 自然現象으 로서의 諸神둘의 여러 形態나 性格을 超越하여 그들의 背後에 있는 보다 더 根本的인 하나의 神에 대한 追求로 나타난다. 여러 특수· 한 성격과 모습을 지닌 諸神들은 아직도 現象의 세계에 머물러 있 는 有限한 存在둘로서 , 모든 존재의 궁극적 原理를 추구하는 우파나 샤드의 哲人돌의 마음을 더 이상 충족시킬 수 없었기 때문이다. :i. 들이 추구하는 철학적 思惟의 目標는 그것을 앎으로써 다른 모든 것들을 알게 되는 단 하나의 根源的인 實在 그 自體였던 것이다. ~ 과니샤드主노 이런 古代 印度人의 형이상학적 정열의 産物로서, 그후 의 인도철학 전체에 결정적인 영향을 끼치게 되었다. 베다의 끝에 위치하고 있다고 하여 베단타 Vedan t a( 베다의 끝 혹은 목적)라고도 불리며, 六派哲學의 하나인 베단타 철학의 基盤을 아물 뿐만 아니 라, 다른 모든 학과에까지 至大한 영향을 미치게 되었다. 이미 言及한 대로 베다는 그 內容에 있어서 인간의 行爲, 득하

祭祀의 義 1% 와 規定을 다루는 行爲篇 Karma-ka i;iq a 과, 형 이 상학적 지 식 을 다루는 知識篇 J nana_kanda 으로 구별 되 어 왔다. 우파니 샤 드는 이 後者에 속하는 것이다. 물론 우파니샤드에는 형이상학적 사유 이외에도 아직도 브라흐마나에서와 같이 祭儀에 관한 여러 가지 雜多한 思想들이 섞여 있지만, 그 獨特한 철학적 意義는 어디 까지나 형이상학적 思惟에서 發見되는 것이다· 우파니샤드의 形而上學的 思惟는 결코 단순한 知的 호기심에서 나온 것이 아니라, 항시 변하는 有限하고 고동스러운 현상세계 자 체를 초월하여 영원한 實在에 도달하려는 새로운 宗敎的 湯望에 立 脚한 것이었다. 우파니샤드에 와서는 古代印度人들은 인간의 運 命이 란 카르마의 法則에 의 하여 輪廻의 世界에 서 끝없는 生死몰 되 풀이해야 하는 것이라고 믿게 되었다. 마치 풀벌레가 한 잎사귀에 서 다른 잎사귀로 옮겨 가듯이 사람은 한 生이 끝나면 다른 모습으 로 다시 태어나야만 한다는 것이다. 따라서 우파니샤드 哲人둘의 關心은 어떻게 하여야 이런 目的없는 無意味하고 고통스러운 生死 의 되풀이에서부터 해방되어 절대적인 삶을 얻을 수 있는가에 촛점 을 모으게 되었다. 이러한 끝없는 生死의 되풀이로부터 벗어나기 위 해서는 전통적인 올바른 行爲란 그것이 도덕적이거나 계사의 행위 이거나간에 이미 그 女加力울 상실하게 되었다. 왜냐하면 행위는 어 떠한 것이든간에 반드시 그 結果몰 초래하게끔 되어 있어, 아무리 善한 行爲라 할지라도 우리를 계속해서 윤회의 세계에 속박시키는 결과를 가져올 따름이기 때문이다. 善한 業報를 받는다 해도 이 현 상세계 자체를 벗어나지는 못하는 것이다. 따라서 우파니샤드의 철인들은 절대적인 삶의 발견을 위해서는 行爲가 아니라 宇宙의 永 遠하고 絶對的인 實在 自體몰 아는 知識 jii ana 이 필요하다는 것을 깨 닫게 된 것이다. 여기서 브라흐마나의 祭祀를 中心으로 한 행위주 의적 철학이 克服되게 되는 것이다. 우파니샤드에서 말하~근 知識 이란 경험적인 현상세계를 對象으로 하는 日常的인 지식이 아니라, 우주와 인생의 비밀을 아는 神秘한 지식이었다. 따라서 우파니샤 드의 哲人들은 이 신비한 지식을 아무에게나 함부로 전달하지 않 았고, 스승과 제자의 특별한 관계 아래서 조심스럽게 聖스러운 知

識으로서 傳授했 던 것 이 다. 〈우파니 샤드 Up a ni~ a d> 란 말은 〈가까이 앉는다〉라는 뜻을 지닌 말로서, 선생과 제자가 가까이 앉아 對話를 동하여 秘義的인 지식을 전수했다는 데서 주어진 이름이다. 따라서 우파니샤드의 眞理探求는 주로 대화의 형식으로 전개되며, 우리 논 이 대화들을 통하여 우파니샤드 哲人둘이 세계의 궁극적 實在를 추구하는 哲學的 情熱과 永遠한 삶을 바라는 宗敎的潟望을 여실히 엿볼 수 있다. 그리고 이러한 대화에 참가하는 자들은 바라문계 급의 사람들뿐만 아니 라 크샤트리 야나 혹은 심 지 어 슈드라계 급의 출신들과 여자들까지도 포함되어 있다는 점은 주목할 만한 일이 다. 우파니샤드는 오랜 기간에 걸쳐서 형성된 다양하고 방대한 문 헌으로서, 현재 우파니샤드라는 아름을 지 닌 문헌은 약 150 종 내 지 200 여종에 이르고 있다. 그러나 그 중에서 브라흐마나에 소속 되 어 있는 古典的인 主要 우파니 샤드는 약 13 편으로서 , 時期的으 로 보아 약 B.C 700 년로부터 A.D 200 년 사이에 만들어졌다고 추 정되며, 따라서 그 안에서도 여러 가지 사상적 흐름들이 발견되고결 코 하나의 일관된 사상이 지배하고 있는 것은 아니다. 우선 『브르 하드아라냐카 Brbadara1_ 1ya ka 우파니 샤드』와 『챤도기 야 Cbandog ya 우 파니샤드』로 대표되는 初期우파니샤드의 中心思想을 考察하기로 하자 .1)

1) P. Deussen 의 推定에 따로면 다음과 감은 것 들이 初期 우과니 샤드에 속한다 : 브로하드아라냐카 Brhadara 1;ty aka( 白야주로 베다 소속) 챤도기 야 Chandog ya (싸마 베 다 소속) 타이 타 리 야 Tait tiriya (Jl뀜 야주르 베 다 소속) 아이 타레 야 A ita re ya( 리그 베 다 소속) 카우시 타키 Kau~it aki (리 그 베 다 소속) 케나 Kena( 싸마 베다 소속) 이상은 年代順으로 열거되었으나 이것은 어디까지나 Deussen 의 推測 l 에 지나지 않 는 것이지 절대적인 확실성을 가진 것은 아니다. The Phil o sop h y of the Up a nis h ads (London, 1906), pp. 22~26 참조.

2 初期 우파니샤드의 哲學 우파니 샤드의 궁극적 인 知識은 브라흐만 Brahman 을 아는 지 식 이

다· 브라호만은 원래 브라흐마나에서 祭祀에 쓰이는 聖스러운 말 혹은 이 말의 聖스러운 힘 등을 나타내는 말이었음을 우리는 이미 보았다. 우파니샤드에 와서는 이 개념이 더욱더 형이상학적으로 발전하여, 祭儀와 關聯된 意味는 거의 없어지고 우주의 궁극적 실 재 내지 힘을 의미하는 말로 널리 쓰여지고 있다. 이는 모든 現象 界의 根底 또는 核心으로 이해되며, 보이는 다양한 세계의 背後에 있는 어떤 統一的인 質在이다. 萬有가 그로부터 나왔고, 그에게로 다시 홉수되게 되는 萬有의 根源이며 歸着地인 것이다. 『챤도기 야 우파니 샤드』의 哲人 웃달라카 Uddalaka 는 브라흐만으로 부터의 世界展開과정을 다음과 같이 說明하고 있다. 最初에는 이 세계는 둘도 없는 一者인 有 sa t만이 있었다. 어떻게 非 有로부터 有가 생길 수 있겠는가? 이 一者가 多가 되고 싶어서 불 tej a s 을 放出했고 불은 물 a p as 을 방출했고 물은 음식 anna 울 방출했 다. 그 다 음 一者가 이들 셋 안으로 살아 있는 내적 自我 ji va t man 로서 들어가서 그 셋을 섞어서 각각 또 셋을 만들어내어 萬物의 이룹 naman 과 형상 rUp a 을 산출시켰다. 불과 물과 음식의 색깔은 각각 빨강과 하얀색과까만색이 고 이들은 眞理 sa ty a 이고 그들로부터 나온 差別的인 것들은 말 vac 에 의 하여 이 름이 주어 진 변형 v ik ara 에 지 나지 않는다. 그리 고 人間에 들어 와서는 이 세 요소들의 가장 微細한 部分은 各各 마음 manas 과 숨 pr ~a 과 말 꿉 c 이 되었다 .2)

2) Chii nd og ya Up a ni~ a d, VI, 2~6 을 요약한 것 임 .

웃달라카의 이러한 宇宙論的 思辨은 분명히 다양한 만물에 본질 을 이루는 하나의 통일적 實體가 깔려 있음을 말하고 있으며, 이와 동시에 현상세계의 다양성을세 가지 要素들의 혼합으로 설명하려는 노력을 보이고 있다. 이러한 생각은 나중에 상키야 Sarhkby a 學派에 의 하여 物質界룰 구성 하는 사트바 satt va , 라자스 raja s , 타마스 tam as 의 三要素說로 발전되게 되는 것이다. 웃달라카는 또한 한 걸음 더 나아가서 宇宙論的 사변을 人間에 대한 고찰에 연결시켜 우주와 인 간의 본질이 동일한 것임을 시사하고 있다.

한편 『타이 티 리 야 Tait tiri y a 우파니 샤드』에 서 는 萬物의 母胎와 같 은 브라흐만으로부터 展開되어 나온 현상세계의 存在論的 秩序를 人 間存在룰 중심으로 하여 다섯 단계로 구분하여 설명하고 있다. 죽 브라흐만은 人間存在에 있 어 서 다섯 가지 의 @ p a fi ca-kosa 울 가진 自 我 a t man 로 나타나 있다는 것이다. 그 중 제일 낮은 층을 이루는 것은 음식 , 즉 物質로 이 루어 진 annamay a 自 我이 다· 그 위 로는 動植物에 공통된 生命으로 이 루어 진 pr ai:i a may a 自 我, 動物만에 공통된 知登 활동으로 구성된 manomay a 自我 人間만이 소유하고 있는 認識 왈 동으로 된 vij fian amay a 自 我, 그리 고 가장 높고 깊 은 단계 로서 喜 脫 로 이루어진 anandamay a 自我룰 말하고 있다· 이 마지 막의 喜竹t 로 된 自我란 곧 人間의 가장 깊은 곳에 內在하는 브라흐만 自 體 인 것 이다. 우파니샤드는 우주의 궁극적 실재인 브라흐만과 브라흐만의 顯 現 인 현상세계와의 관계를 여러 가지 비유로써 설명하고 있다. 예를 들면 거미와 거미로부터 나온 거미줄, 금과 금으로 만든 여 러 가지 물건들, 불과 불꽃들, 진흙과 진흙으로 만든 그릇들, 혹은 악기와 악기에서 나오는 소리와 같은 비유들이다. 이 비유들이 暗 示하고 있는 바는 -과 多의 관계로서, -을 알면 多룰 알 수 있으 며, 一온 불변하는 實 在이며 多는 변화하는 현상세계로서 사실은 단지 이 름과 형 태 namar iip a 에 지 나지 않는다는 것 이 다· 유명 한 샹 카라 Sankara 의 不二論的안 베 단타 Advait a Vedanta 철 학에 서 주장하 는 바와 같이 현상세 계 를 단지 우리 의 無知 av i d y a 로 인한 幻術 ma y a 로 보는 見解는 우파니 샤드에 는 아직 분명 히 나타나 있지 는 않으나 암시적으로는 이미 存在하고 있다고 볼 수 있다. 특히 『슈 베 타슈바타라 sve t asva t ara 』와 같은 後期의 우파니 샤드는 브라흐 만을 인격적 神인 이슈바라 Isvara( 主)로서 파악하며, 이 세계는 마 술사 ma yi n 와 같은 神의 幻術 ma y a 에 의하여 나타나 보여진다고 말 하고 있다. 그러나 다론 한편으로는 雜多한 현상세계가 브라흐만으 로부터 展開되어 나온 것이거나혹은그것의 發 形인 만큼 어디까지나 幻術일 수 없고 오히려 브라흐만과 근본적으로 다르지 않다고 보는 一種의 況神論的 思想도 多分히 발견되고 있다· 모든 것이 브라흐

만의 顯 現아기 때문에 브라흐만이 모든 것의 배후에 혹은 그 속에 內在하고 있기 때문인 것이다. 결론적으로 말하여 우피니샤드에 는 세계를 브라흐만의 전개로 보는 轉礎說 p ar i namavada 과, 세계는 브라흐만이라는 唯一의 實在를 根操로 하되 단순히 가상적으로 냐 타나 보이는 것에 지 나지 않는다는 견해, 죽 假現說 v i var t avada 이 둘 다 발견되고 있는 것이다. 前者는 베다나 브라흐마나에서 이미 발견되는 宇宙發生論的 cosmog o nic 思想에 기초한 것이며, 後者 는 우파니샤드 特有의 哲學的寄與라고 볼 수 있다. 兩者는 다 宇 宙의 궁극적이고 영원한 實在인 브라흐만과 有限하고 變하는 현상 세계와의 관계를 파악해 보려는 노력인 것이다. 우파니샤드 철학의 가장 중요한 통찰은 무엇보다도 브라흐만에 대한 宇宙論的인 思辨을 넘어서서 우주의 窮極的인 實在룰 주체적 으로 파악했다는 데 있다. 즉, 우주의 궁극적 실재인 브라흐만은 곧 다름아닌 인간의 실재라는 관점하에 우파니샤드의 哲人들은 實 在探究의 방향을 전환하여 自我의 탐색에 눈을 돌린 것이다. 이 방 향 전환은 종래의 外向的인 宇宙論的 思辨으로부터 內向的인 人間 의 自己省 察 로의 전환을 의미하는 것으로서 우파니샤드의 불멸의 사상적 공헌이었다. 사회적으로는 이 전환은 祭祀儀式을 관장하면 서 聖스러운 브라흐만의 힘을 거의 독차지하다시피한 바라문계급의 종교적 권위에 대한 반발로서 이해될 수 있다. 우파니샤드에 바라 문계급 출신이 아닌 많은 哲人들이 등장하고 있다는 것은 이러한 事 實을 시사하고 있는 것아다. 그들은종래의 바라운계급에 의한 제 사를 매개로 하는 종교생활에 회의를 품고 자기 자신의 영원한 自 我롤 찾음으로써 우주의 窮極的인 質在에 直接的으로 接하고자 하 는 노력울 한 것이다 .3)

3) Deussen 은 特히 K~atr i y a 계 급 가운데 서 우파니 샤드의 秘 죠 的인 只理가 처 움에 전수되 었 다고 생 각한다. The Phil o sop h y of the Up a nis h ads, pp. 16~22 참조.

우파니 샤드는 인간의 참자아몰 아트만 a t man 이 라 불렀 다. 〈아트만〉 이란 문자 그대로 〈自我〉라는 뜻으로, 문제는 무엇이 참으로 인간 의 不 젖 하는 自我몰 描 成하고 있는가 하는 것이 우파니샤드 哲人 들의 最 大 關心 事 였 다. 우리 는 이 問題에 對하여 種種의 思辨들을

우파니샤드에서 찾아볼 수 있다 · 예를 돌면 우선 人間存在의 根 接로서 자주 숨 p rana 이 慕論되고 있는 것을 본다. 왜냐하면 숨은 인간의 다른 모든 感礎器官의 活動보다 더 緊要하고 잠시도 停止할 수 없는 것이기 때문이다. 그러나 숨은 인간의 精神的機能을 설명 할 수 없다는 弱點을 지니고 있다 • 따라서 때로는 숨대신 意根 manas, 意識 vij fiiina , 知 p ra j顔 둥이 인간의 本質的 自我로서 擧論 되기도 한다. 그러나 이 문제에 대한 우파니샤드의 사변의 頂點 은 아 모든 것이 불충분한 것임을 깨닫고 인간의 참자아란 위에서 말한 육체나 정신적 要素와는 달리 그것보다 더 밑바닥에 깔려 있 는 깊은 宜在임을 이해하게 되는 데 있다. 이러한 한층 深化된 思 辨은 소위 自我의 4 가지 狀態에 대한 理論에 잘 나타나 있다. 첫 째는 우리가 깨어 있는 狀態에서의 自我이다. 죽, 우리의 감각기관 이 外界와의 接觸에 의하여 活動하고 있는 狀態이다. 이 상태에서 는 自我는 우리의 몸과 同一視되며 자아가 가장 !였薇된 상태이다. 둘째는 꿈을 꾸는 狀態로서, 이때에는 우리의 감각기관과 몸은 쉬 고 있지 만 우리 의 마음, 죽 內的 感登器官 manas 과 意識은 계 속 活 動하고 있으며 깨어 있을 때의 체험을 材料로 하여 微細한 對象의 세계를 任意로 만들어 내는 상태이다· 여기서도 역시 참자아는 發 見되지 않고 마음이 自我와 混同되고 있는 상태이다· 세번째 自我 의 狀態는 이보다 더 깊은상태로, 꿈도 없는깊은睦眠의 상태이다. 여기서는 어떤 감각기관이나 의식작용도 없고그에 해당하는대상도 사라지게 된다. 죽, 主觀과 客觀의 對立과교섭이 초월되고모든 多 樣性과 制限性이 사라진 행복하고 평화스러운 상태이다. 그렇다고. 이것은 아주 無意識의 상태를의미하는것은 아니다. 可變的이고特 定한 制限된 의 식 이 아닌 無限한 純粹識 cit만이 밑 바닥에 깊 이 깔려 있는 상태 라고 한다. 『챤도기 야 우파니 샤드』의 웃달라카는 이 깊은 수면의 상태를 곧 自我가 순수하게 그 自體륭 되찾은 完全한 상태로 간주한다. 마치 한마리의 새가 이리처리 · 날아다니다가 마침내 자기 ` 의 보금자리에 돌아와서 쉬고 있는 상태에 비유하고 있다 .4) 그러나 『만두키 야 MandUk ya 우파니 샤드.!I와 같은 후기 우파니 샤드에서는 ·

4) C/ziin d og ya Up a ni~ a d, VI, 8. l~2; VIII, 11.1.

더 나아가서 제 4 의 t ur i y a 상태 를 完全한 상태 로 말하고 있 다• 이 4 번째 自我 의 상태는 喜 脫 ananda 의 상태로서, 세번째의 깊은수면 의 상태와 같이 主 • 客 의 對 立이 초월되며, 모든 有限한 정신적 활 동이 그친 상태이다. 이 상태야말로 自我가 아무런 訪 害 없이 순수 하 게 드러나는 지극한 희열의 상태인 것이다. 自我가 特定한 대상 이 없 이 純粹意識 으로서 스스로 밝게 svay am p ra kasa 存在하는 狀態 이다. 이 상태는 보통의 經驗 으로서는 주어지지 않고 요가와 같은 정산적 훈련을 통하여 주어지는 神秘的 體驗 의 世界이다. 우파니 샤드의 哲人 야즈나발키 야 Ya jii ava!k ya 에 의 하면 자아는 인간의 모 든 인식행위나 정신적 활 동의 背後에서 항시 그것을 지켜보는 證人 sak~ i n 과 같은 絶對 的 主 體 로서 결코 우리 의 認識의 대 상이 될 수 없다고 한다. 왜냐하면 그 자체가 認 識 이요, 다른모든 認識의 主 體 로서 그 자체는 결코 認 識 의 대상이 될 수 없기 때문이다. 단지 直 觀에 依하여 自明한 것으로밖에 알려질 수 없는 實 在이다. 따라서 설명이나 定 義 도 不可能하다. 오로지 否定的 方法으로, 〈무엇도 아 니고 무엇도 아니다 ne ti -ne ti〉라는 식으로밖에는 이야기될 수 없는 性質의 것 임 을 야즈나발캬 Yaj ii aval ky a 는 强調하고 있 다. 이 自我는 어떤 差別性이나 個別性을 容納하지 않는, 모든 人間 에게 共通된 自我이다. 웃달라카는 그의 아들 슈베타겟두 Sveta k etu 에게 이 眞 理를 여러 가지 비유로써 가르치고 있다. 꿀이 여러 나 무들로부터 채취되지만 하나의 본질이듯이, 강물들이 東에서 오든 西에서 오든 하나의 바닷물을 이루듯이, 아트만에는 아무런 個別的 差別性이 없 다는 것 이 다. 분만 아니 라 이 아트만은 다름아닌 브라흐 만으로서 人間뿐만 아니라 모든 存在의 共同된 本質울 이루는 것이 다. 소금이 물에 녹으면 물의 어느 부분을 맛보나소금의 맛아 있듯 이 아트만은 存在하는 모든 것 에 過在하는 共通된 本質이 라는 것 이 다. 人間을 포함한 모든 世界는 하나의 궁극적 實 在에 참여 하고 있으며 브라흐만은 宇宙의 아트만이요, 아트만은 인간에 內在하는 브라흐만 인 것이다. 바로 이 梵我一如의 眞 理를 깨닫는 것이 우파니샤드에서 말하는 최 고의 知識 jii ana 인 것 이 다. 〈네 가 그것 이 다 tad tva m asi> , 혹은 〈내 가 브라만이 다 aham brahma asm i〉라는 우파니 샤드의 유

명한 구절들은 이 眞理룰 말해 주는 것이다. 베다나 브라흐마나 시 대에 있어서도 이미 人間을 小宇宙로 보는 견해가 종종 발견되지 만, 우파니샤드에 와서 이 사상은 더욱 철학적으로 昇華되어 大宇 宙의 質在가 바로 다름아닌 小宇宙로서의 人間의 實在 로 抱撰되는 것이다· 브라흐만이 이렇게 人間에 있어서主 體 的으로파악된結 果, 브라흐만의 본성 은 不 變 하는 存在, 純粹 識 , 喜 脫 ananda 로서 파악되 게 되었으며, 동시에 인간의 본질은 無限하고永遠한우주의 본질과 同一視된 것이다. 자기가 곧 브라흐만이라는 진리를 깨닫는 사람은 모든 욕망과 두 려움에서부터 해방된다. 왜냐하면 자기자신 이외에 따로이 원하거 나 두려워할 다른 아무 대상도 존재하지 않기 때문이다. 따라서 이 러한 사람은 모든 業 karma 으로부터 자유로와지며 死後에는 다시 還生하는 일이 없이 브라흐만 그 자체로서 절대적이고 영원한 삶을 얻게 된다· 그러나 이 삶은 물론 어떤 個人的인 삶의 존속으로 간 주되어서는 안 된다. 사실 解脫이란 결국 現世에서 이미 자신에 대 한 올바론 통찰을 통하여 주어지는 것이나 다름 없다는 生解脫 .fi vanmuk ti의 사상을 우리 는 이 미 우파니 샤드에 서 찾아볼 수 있 다. 그러나 다른 한편으로는 아직도 『리그 베다』나 브라흐마나의 전통 적 인 宇宙論的 사유에 따라서 解脫을 死後에 神들의 길 deva yana 을 따라서 브라호만에 이르는 것으로 생각하기도 한다. 3 中後期 우파니샤드의 哲學 이상에서 우리는 初期 우파니샤드의 주요 사상을 대략 살펴보았 댜 이 계 는 『카타 우파니 샤드 Kath a U p an i ~ad 』, 『슈베 타슈바타라 우 파니샤드 Sveta s vata r a U pan i햏 d』 등과 같은 中期 우파니사드의 사상 을 검토해 본다 .5) 이들 中期 우파니샤드는 대체로 B.C 500 년에 서 B.C 200 년경 사이에 씌어진 것으로서, 형식상으로 볼 때 散文

5) 中期에 속하는 우파니샤드로는 이 둘 이외에도 이샤 (Isa), 문다카 (Mu i:ig aka) 等 이 있다. Mutz

대신 주로 韻文으로 씌어진 것이 특징이다. 또한 그 부피에 있어서 『브르하드아라냐카』 등과 같은 것에 비하면 훨씬 짧고 내용이 비교 적 간단하다는 特色이 있다. 思想的으로는 初期 우파니샤드에서 아 직도 많이 발견되고 있는 브라흐마나의 祭祀主義的 宇宙論的 思辨 이 현저히 줄어들고 있다. 『카타 우파니샤드』에 있어서 철학적으 로 새 롭고 중요한 것 은 상키 야 Samkh y a 나 요가 Yo g a 철 학의 根源的 思想이 담겨 져 있 다는 사실 이 다. 『카타 우파니 샤느』는 아트만을 마 차의 주인에 비유하고 있다· 우리의 몸은 마차이고, 우리의 知性 buddh i은 마차를 모는 者, 마음 manas 은 고삐 , 감각기 관 i ndr y a 은 말 들, 그리고 감각기관의 대상' v i~y a 은 말이 달리는 길에 비유되고 있 다. 智慧있는者는항시 마음의 고삐를재어하고, 감각기관의 말을 잘 몰아서 목적지에 도달하여 다시는 윤회의 세계에 태어나지 않지 만, 無知한 자는 그 반대로 생각과 감각기관에 이끌리어 輪廻의 世 界에 轉 生하게 된다는 것 이 다. 여 기 서 〈制御한다〉는 말은 요가 yog a 와 같은 語源의 맡 yu j로서 해탈을 위한 實賤的 行爲의 核心이 되는 것이다· 그리고 이러한 실천의 方法과 동시에 이를 밀받침해 주는 형이상학적 원리들에 대한 思辨도 『카타 우파니샤드』에 전개되고 있다. 세계 전체를 점차적으로 높은 存在論的 원리에 따라 해석하 여 요가라는 정신동일의 훈련을 통하여 가장 높은 실재에 接하도록 이론적인 뒷받침을 제공하는 것이다. 즉, 감각기관보다는 대상 세 계, 대상세계보다는 意根 manas, 意根보다는 知性 buddhi, 知性보다 는 大我 mahat- a tm an, 大我보다는 未顯現 avy a kta 그리 고 未顯現보 다는 精神 p uru!}a 이 더 높은 실재로 이야기되고 있는 것이다. 이러 한 사상온 나중에 상키야철학에서 하나의 정돈된 세계轉變의 理論 으로 定立되게 되는 것으로서, 상세한 것은 후에 검토키로 한다· 단지 여기서 한 가지 언급되어야 할 점은 中期 우파니샤드에는 아직도 精神 p uru~ 과 物質 p rakr ti의 二元論的인 세계관은 나타나 있지 않다는 것이다. 精神은 物質보다 높은, 그러나 그것과 存在論 的으로 同一線上에 있는 어떤 實在로서, 神 혹은 브라흐만으로 이 해되고 있는 것이다. 다시 말하면 無神論的 二元論의 사상은 우파 니샤드에는 찾아보기 어렵다는 것이다.

中期 우파니 샤드의 또 하나의 중요한 文 t값 은 『슈베 라슈바타라 우 과니 샤드』이 다· 『카타 우파니 샤드』보다 좀더 나중의 것 으로, B. C 2~3 세기경의 것으로 추정된다. 이 우파니샤드에는 요가의 質錢에 관하여 『카타 우파니샤드』보다도 더욱더 詳 細한 說明 이 발견된다. 이를테면 요가를 행하는 場 所, 正 座 의 자세, 호흡의 조절, 요가의 실습에 따른 種種의 超自然的 能力 등을 말하고 있다. 뿐만 아니 라 요가의 궁극적 目標는 神의 認識에 있으며 神의 인식은 個人의 영 혼들을 物質世界 p rakr ti의 속박으로부터 해 방시 킨 다고 한다. 神은 모든 것을 지배하는唯一者로서, 萬有를 創造하고 그 안에 內在하 며 마지 막에는 萬有를 다시 회수하는 大主宰 者 Mahesvara 이 다. 우리 는 그의 恩籠 p rasada 에 의 해 神과 그의 偉大함을 보며 그 를 信愛 bhak ti하는 자는 진 리 를 알 수 있 다고 한다. 본래 初期 우파니샤드에는 브라흐만이 대체로 非人格的인 形而 上學的 實在로 이해되고 있지만 여기서는 분명히 온 세계를 지배하 는 人格神으로 간주되고 있다. 特히 그를 베다의 神 가운데 하나 인 루드라 Rudra 로 부르고 있으며 이 루드라神은 나중에 쉬바 Siv a 神과 同一視되는 神이라는 것을 기억할 필요가 있다. 이러한 『슈베 타슈바타라』의 강한 唯一神的 사상과 信愛 bhak ti의 사상은 서 력 기 원전 3~4 세기경부터 大衆의 信仰운동으로 등장하기 시작한 쉬바 神과 비슈누神의 숭배에 영향을 받은 것으로 간주되며 이러한 경향 은 大敍 事詩 『마하바라타 Mahabhara t a 』에 와서 더욱더 본격적인 자 세를 드러내게 되는 것이다. 『슈베타슈바타라 우파니샤드』의 사상 가운데서 또 한 가지 注目 할 만한 것은 神과 物質 세계와의 關係에 있어서 神울幻術師 ma yi n 로, 物質世界 p ra lqti를 그에 의하여 조작된 幻術 ma y a 로 비유하고 있으며 개인의 영혼은 이 幻術에 홀려서 붙들려 있는 존재로 간주 하고 있다. 나중에 버1 단타 Ved 료 n t a 哲學에 있어서 핵심적인 개념의 하나인 〈마야 ma y a 〉라는 말이 여기에 비로소 분명하게 나타나 있을 뿐만 아니라, 神과 個人靈魂과 物質世界와의 三角關係는 후세의 有 神論的 諸哲學體系의 根本을 이 루는 문제 인 것 이 다. 中期 우파니샤드의 人格的인 브라흐만의 이해와 더불어 한 가지

주목할 점 은 『카타』와 『문다카 Mui:i< ;la ka 우파니 샤드』에 나타나 있 는 아트만의 啓示의 思想이다. 죽 아트만은 어떤 가르침이나 知的 인 能力에 의하여 알려질 수 없는 實在로서 자기가 선택한 자에게 만 스스로폴 드러 낸다고 하는 사상이 다. 6)

6) Kt ha Up an i$ a d I, 2. 23; Mu~< fa ka Up an i$ a d III, 1, 3.

지 금까지 『카타』나 『슈베 타슈바타라』 등과 같은 中期 우파니 샤 드 思想의 특징들을 살펴보았거니와 이들보다도 더 늦게 산출된 一 群의 後期 우파니 샤드들도 있 다. 『프라슈나 Prasna 』, 『마이 트리 . Ma it r i』, 『만두키 야 Ma i:i<;l uk y a 』와 같은 우파니 샤드들이 이 에 속하며 대 략 B.C 200 에서 A.D 200 년 사이예 형성된 것으로 추측된다. 여기 서는 『마이트리 우파니샤드』의 思想만을 간단히 언급하기로 한다. 『마이 트리 우파니 샤드』에 는 대 체 로 『카타 우파니 샤드』 등에 나타 나 있는 상키야철학의 씨가 더욱더 분명하게 개념적으로. 발달되어 있 다. 예 를 들면 상키 야 학파에 서 말하는 個人我 p uru~a 의 개 념 이 明確히 정 립 되 어 物質 pra kp :i, p radhana 로부터 成立된 元素我 bh iit a t man 와 확실히 구별되고 있으며, 輪廻의 主體로서의 細身 : li n g asar i ra 의 개념도 발견된다· 또한 萬有룰 構成하고 있는 三要素 (satt va , raja s , t amas) 의 理論도 發見되며, 요가 철학의 根本이 되는 요가 修行의 八支說에 가깝게 그 중의 6 단계가 이미 언급되어 있 다. 이상에서 고찰한 中後期의 우파니샤드들을 동하여 우리가 분명히 알 수 있는 것은 상키야哲學은 아마도 體系的인 學派 가운데서 가 장 오랜 歷史를 지닌 哲學的思惟라는 점이다. 그것은 해탈의 宗 敎로서 實賤的인 要素가 强한 佛敎의 影響 아래 이에 相應할 만한 解脫의 方法과 理論을 明確하게 제 시 할 必要를 느낀 바라문 思想家 둘의 對應策이 아니었나 생각된다. * 참고문현 Deussen, P., The Plzil o sop 1,y of tlze Up an is h ads. Trans. by A. S. Geden from German. London, 1906.

, tra ns., Sechzig Up a nis a ds des Veda. Leip z ig , 1897. Hume, R. E., tra ns., Thir tee n Prin c ip a l Up a nis h ads. London, 1931 . ~eit h~ A. B., The Relig ion aud Plzil o sop h y of the Veda aud Up a ni- shads. Cambrid ge , Mass., 1925. Muller, M., tra ns., The Up an is h ads, SBE I, XV. Ox for d, 187f1 . 1884. Oldenberg, H. , Di e Lelzre der Up a nis l zaden und die A11fi i.11g e der Buddlzis m us. Gott ing e n, 1915. Radbakri sb nan, S., tra ns., The Princ ipa l Up a ni$ a ds. London, 1953. Ranade, R. D. , A constr u cti ve survey of Up a nis h adic Phil o sop h y . Poona, 1926. Ruben, W., Die Phil o sop he n der Up an is h aden. Bern, 1947.

제 4 장 非婆羅門系 哲學의 發興 1 歷史的 背 景 印度의 西北部로부터 들어와서 인더스江과 참나江 사이에 자리를 잡고 바라문계급의 主 導 下에 발전했던 아리안族의 베다文化는 기 윈전 6~7 세기경부터는 東쪽으로 확대되어 가기 시작했다. 이 시 기에는 鐵 器文化의 수입으로 여태껏 밀립지대였던 곳이 개간되어 農 作地가 확대되고 생활이 윤택해집에 따라 갠지즈江의 中流以東에는 여러 곳에 商工業을 中心으로 한 都市文化가 건설되게 되었다. 이 와 더불어 종래에 村落과 氏族的 유대관계를 기반으로 형성돼 왔던 바라문敎의 地位도 자연히 혼들리게 되었다. 더우기 아리안族의 東 潮i에 따라서 原住民과의 人 種 的 혼합도 생기게 되어 傳統的 바라문 교의 약화는 더한층 加速化되게 된 것이다. 이러한 상황에서 일어 난 것이 바라문의 사회적 特權이나 베다의 종교적 권위를 인정하지 않는 佛敎나 챠이나敎와 같은 새로운 自由思想的 운동들이었다. 이 時期는 또한 印度가 정치적으로도 큰 變 化를 겪는 때였다. 종 래의 群小部族國家둘은 마가다 Ma g adha 나 코살라 Kosala 와 같은 강 대한 君主國家들에 의하여 여지없이 정복당하였으며 이에 수반하는 정치적 • 사회적 혼란과 不安이 극심한 시기였다. 뿐만 아니라 都 市文化의 發達에 따라서 安定된 種族的 유대관계를 잃은 도시의 商 工人들은 한편으로는 새로이 주어진 개인적 自由와 세속적 향락의

기회를 누리는가 하면 다른 한편으로는 人生의 無常함 과 無意味 함 을 더욱 切 꿨' 히 느끼게 되기도 한 것이다. 佛 敎 와 쟈이나 敎 는 무 엇보다도 바로 이러한 都市商工人 들 의 새로운 宗敎 的 欲求 에 부% 하여 사회적 • 경제적 기반을 잡게 된 종교인 것이다. 佛敎 와 쟈이나 敎 는 물론 이러한 격변하는 時 代에 發生 한 대표적 엔 자유 思想的 종교운동이었다. 그러나우리는 그 밖에도 많 은유사 한 운동들이 있었음을 佛 敎 나 쟈이나교의 文獻들 에서 찾 아볼 수 있 댜 이들 자유사상운동들은 종래의 바라문들과는 달리 沙 門 §ramana 이라는 새로운 형의 종교지도자들울 중심으로 하여 전개되 었 다. 沙 門이 란 一定한 장소에 구애 받지 않고 村 落 이 나 都市에 遊行 하면서 乞食에 의해 生計를 유지하면서 修 行과 布 敎 에 전념하는 出 家者 둘 이었다. 그들의 주위에는 자연히 그들의 敎 說울 따르고실천하는 T 리들에 의하여 僧 伽 sam g ha 라는 生活共同 體 가 형성되게 되었다. 이 들 공동체들은 사회적 계급적 신분의 차별없이 누구나 다참여할수 있는 開放的인 성격을 띤 집단이었다. 佛 敎 나 쟈이 나 敎 룰 제외하고는 이들 群 小 宗 敎 운동들의 思 想 은 재 대로 전해지고 있지는 않으나 佛 敎 의 經 典들을 통 하여 우리는 그들 의 자유롭고 창의적인 哲 學 的思惟의 모습들을 엿볼 수 있다. 佛 敎 의 經典에는 소위 六師外道라 하여 佛陀 당시에 그의 가르침과 어 긋나는 여섯 가지의 思想둘이 유행되고 있었음을 전하고 있다. 1 중에서 챠이나 敎 는 나중에 항을 달리하여 고찰하기로 하고 나머지 다섯 가지 의 敎說둘을 먼처 간략히 소개 한다. 2 六師外道 팔리 Pali 語로 된 小乘 經 典의 하나인 『沙門 果經 Sii m afi fiap h ala- su tt an t a 』에 의하면 1) 첫째, 푸라나 카사파 Pi ira Y) a Kassa p a 라는 사람

1) Di al og u es of the B11ddha, Part I, Sacred Books of The East, ed. by F. Max Mi llier , Vol, II. 淡譯 阿 含經 에도 이 經 이 번 역 되 어 있 다. 『大正 新修大藏經』 1, pp. l

는 1'又 生 , 倫益 , 浮逸 , 妄 語 等의 행동을 스스로 하거나 남에게 하 : 도 록 가르쳐도 惡이 아니며 惡한 業報를 받지 않는다는 業 의 法則 을 否定 하는 無道德說(說無作 ak i riy a~ada) 을 주장했다고 한다. 마칼리 고살라 Makkhali Gosala 라는 者는 인 간의 道德的 그리 고 人 格的 상태에는 아무런 原因아나 理由가 없으며 人間을 포함한 모든 衆生의 상태는 단지 運命 n iy a ti과 그들이 속한 種 samg a ti , 그리고. 그 들의 天性 bhava 에 의 하여 決定 되 기 때 문에 自 身의 行爲 냐 勢力 은 아무런 소용이 없다는 運命論 혹은 決定論을 주장했다. 그는 本 性論的 인 svabh 료 vavada 決定論者 로서 人間은 自 身의 現在와 未來에 대하여 아무런 責任을 질 필요가 없다는 것이다. 그는 輸廻 와 業 을 認定했 지만 지혜로운 자나 어리석은 자를 막론하고 누구나 다 꼭 같이 一 定 기간 동안 生死의 世界에서 定해진 甄 의 苦痛과 즐거움을 맛보기 마련이며 아무도 아것에 영향을 주거나 바꿀 수 없다는 것 이다. 해탈이란 이 주어전 기간이 끝나는 것을 말하고 그때에야 비 로소 苦의 終息 이 가능한 것이다. 그는 運命과 天性의 절대적인 支 配를 믿는 철처한 決 定 論者 이나 同時에 이러한 요소들 이외에는 人 間의 상황에 대하여 다른 아무런 原因도 인정하지 않기 때문에 無 因論者 ahe t uvad i n 이 기 도 한 것 이 다. 마칼리 고살라의 주장을 따르 는 者 둘을 邪命派 _Aji v i ka 라고 부른다. 그의 견해 나 경 력 은 챠이 나 經典 에도 전하여지고 있으며, 쟈이나교의 祖師인 니간타 나타풋다 Ni ga i;i tha Na t a p u tt a 와 一時 修 行을 같이 한 일도 있었다. 邪命派는 제법 오랫동안 명맥을 유지해 은 혼적이 남아 있다 .2)

2) A. L. Basham, Hi st o r y and Doctr i n e s of the .Ajivik a s: a vanis h ed India ,s Reli gion (London, 1951) 참조.

세 번 째 의 外道로서 아지 타 케 사캄발라 Aj ita Kesakambala 라는 자 는 感登的 唯物論을 내세웠다. 그에 의하면 인간은 地, 水,火, 風 의 四大로부터 생겼으며 현명한자나어리석은자나누구든지 죽으면 身 體 가 파멸 되 고 아무것 도 남는 것 이 없 다는 斷滅論 ucchedavada 울 주 장했다. 그는 감각만이 인식의 唯一한 원천이며 業 의 法則울부인하 는 無業論 na tt h i kavada( 說無 業 )을 주장하고 死後의 世界를 否定했다. 네 번째로, 파쿠다 카차야나 Pakudha Kacca y ana 는 世界는 地, 水,

火, 風, 苦, 樂, 命我의 不俊하고 영원한 일곱 요소로 구성되어 있· ' 으며, 行爲의 主體가 되는 存在란 없다고 하는 물질주의적이며 無 人格的인 世界觀을 說했다· 그에 의하면 어떤 사람이 예리한 칼로 남의 머리를 둘로 쪼개도 사실 아무도 그의 생명을 앗아간 자가 없 으며 단지 칼이 일곱 가지 요소들의 톰 사이로 침두하여 들어간 것에 지나지 않는다는 것이다. 행위와 사건을 철처히 非人格的인 과정으. 로 說明하는 세계관인 것이다. 다섯번째로 산자야 벨라티풋타 Saii jay a Eela tt h ip u tt a 라는 者는 來世 · 와 業報에 대하여 認識的 懷疑論울 주장했다. 죽 業이 란 것이 존재 하는가고 물으면 그는 그렇다고도 안 그렇다고도, 그렇지 않은· 것도 아니 라고, 그렇지 않지 않은 것도 아니 라고 대 답한다는 것 이 다. 마가다의 수도인 王舍城에서 살았으며 佛陀의 유명한 제자사리풋타 Sar ip u tt a 와 목갈라나 Mo gg allana 도 처음에는 그의 재자였다고 한다. 以上의 5 가지 理論돌에서 우리가 特別히 유의해야 할 점은 그들 이 대체로 말해서 物質主義的인 人間競을지녔고우파니샤드에서 말 하는 人間의 깊은 靈的인 自我 즉 아트만이나 宇宙의 窮極的 實在 인 브라흐만 등의 개념을 인정하지 않았다는 것이다. 따라서 死後의 世界에 대해서도 懷疑的이고 심지어는 道德的 價値 내지 法則마저 否認하게 되는 현상을 나타내고 있다는 점이다. 종래의 바라문주의 에 의하여 정립된 사회윤리질서와 종교사상에 대한 반발 혹은 비판 · 으로 이해할 수 있는 것이다. 나중에 우리가 考察하겠지만 佛陀의 敎說은 한편으로는 이런 사 · 상들과 類룰 같이하면서도 다른 한편으로는 도덕적 懷疑主義나 形 而上學的 斷滅論과 같은 결론에는 빠 :;..>r 않는 所謂 中道的인 · 立場 을 표방한 가르침이었다. 이러한 批判的 • 自由主義的 思想의 전통 을 후세에 좀더 철학적으로 體系化하여 정리한 學派가 다름 아닌 챠 · 르바카 Carvaka 학파인 것이 다. 3 챠르바카의 哲學 〈챠르바카 Carvaka> 란 말의 원 래 의 미 는 분명 치 않으나 여 하든-

챠르바카는 인도철학사에서 唯物論과 恨疑主義 밋 享樂主義륭 代表 하는 學派로 알려져 있으며, 佛敎나 쟈이나敎 동을 포함한 다른 모 든 학파의 비난과 비판의 대상이 되어 왔다 .3) 세상 사람들의 천박 하고 상식적인 견해를 따르는 철학이라 하여 順世派 Lo 區y a t a 라고도 불린다. 이 학파의 주장하는 바는 그 학파 자체의 문헌이 별로 남아 있지 않고 비판자들의 著 書 를 동하여 알려져 있기 때문에 반드시 客親的 正當性을 가지고 있다고 0 보기는 어려우나, 대체로 다음과 같은 哲 學的 立場을 내세웠읍을 印度哲學史家들은 말하고 있다 .4)

3) 一說에 의 하면 〈챠르바카〉는 唯物論的 哲學운 가르친 어 떤 哲學者의 이 름이 라 하 고, 어떤 견해에 의하면 유물론자들이 〈먹고, 마시고, 중기라〉(〈 carv 〉 즉 〈먹는 다〉라는 동사에서 유래)는 철학을 가르치므로 그들에게 주어진 이몽이라고 한다. 이 밖에 다른 견해들도 있음. 4) 佛敎나 챠이 나교의 經典융 除外하고 順世派의 哲學에 대 하여 다음과 감은 主要 資料둘이 남아 있 다 : 8 세 기 의 챠이 나교의 學者 Hari bh adra S ii r i가 편찬한 『六派 哲學菜成 Sa g darsanasamucca y a 』; 14 세기의 베단다 철학자 마다바 Madhava 의 J全a哲y a學r a網si 要 B hSaa trl av 의ad a『rs眞a理na災s難am의 g ra王h a T』;a tt7 v 세o p기ap의 l av順as世 i m派h의a 』 · 哲學者 챠야라쉬 밧타

® 地 • 水 • 火 • 風이 萬物을 構成하는 要素둘이 다. ® 몸과 감각기관과 감각의 대상들은 이 四要素둘의 여러 가지 相 異한 結合에 의한 結果이다. ® 意識이란 物質로부터 생긴 것이다. 마치 발효된 누룩으로부터 술의 취하는 성질이 생기는 것과 같다. ® 靈魂이 란 意識이 있는 몸에 지 나지 않는다. ® 享樂만이 人生의 유일한 目的이 다. ® 죽음만이 解放이다. 챠르바카학파는 인식론에 있어서 直接的 知~ p ra ty ak~a 만이 라당 한 인식의 수단이라고 주장하여 인도철학의 諸學派들이 대부분 인 정하고 있는 推論 anumana 의 타당성을 부정한다. 推論이란 직접적 인 경험에 의하여 알려진 것에서부터 모르는것을 알려는시도로서, 거기에는 確實性아 없다고 한다. 演線的 推論은 결론이 아직도 立 證되지 않은 大前提로부터 推理되어 나오기 때문에 先決問題未解決 의 오류를 범하고 있는 것이다. 문제는 어떻게 大前提, 예를 들어

〈연기가 나는 곳에는 불이 있다〉(혹은 〈모든 사람은 죽는다〉)라 는 一般的 命題룰 옳은 것으로 알 수 있는가이다. 챠르바카에 의하면 普週的인 陳述의 타당성은 우리의 知 1 장 이 경험한 법위내에서는 타 당하다고 한다. 그러 나 아무도 〈연기 〉와 〈불〉 사이 의 관계 를 모든 경우에서 다 관찰한 사람은 없는 것이다. 다른 말로 할 것 같으면 歸納 的 推理에 의한 결론에는 비약이 있다는 것 이다. 大前提 의 核 心은 두 현상간의 必然的이고 普通的 인 廟延關係 vy a pti가 5) 成立되 어 야 하는 것인데 귀납적 추리는 이러한 관계를 확립 시킬 수 없다는 것이다. 불과 연기 사이의 因果關係롤 論하는 것도 소용없다. 왜냐 하면 바로 이 因果관계를 아는 것도 귀납적 추리 이며 이 추리 自盟 가 문제가 되고 있기 때문이다. 그렇다고 해서 他人의 證 言 에 의하 여 이 보편적 관계를 알 수 있는 것도 아니다. 他人의 증언의 타당 성 自 睦 가 추리에 의하여 알려지기 때문이다. 이상과 같은 챠르바 카 哲學의 推論에 대한 회의는 西洋哲學史에서 잘 알려진 흉 Hume 의 귀납적 추리와 因果 律 에 대한 회의론과 매우 흡사한 것이다.

5) 나중에 냐야 Ny a ya 哲學융 소개할 때 설명됩.

챠르바카는 또한 權威있는 사람들의 證言 sabda 도 認識 의 타당한 방법으로 받아들이지 않는다· 왜냐하면 우선 우리가 누구의 말을 들을 때 왜 그것을 믿는가를 밝힌다. 그러자면 자연히 推論이 들어 가게 마련이며, 이 推論의 타당성은 이미 부인되었기 때문이다. 다 론한편, 직접 말을들어서 무엇을 알경우에는그것은직접적인지 각으로 간주하여 타당하다고 한다. 따라서 베다의 권위가 인정되지 않음은 이러한 견해에서 두말깥 여지가 없다. 챠르바카의 형이상학은 이와 같은 인식론의 당연한결과이다. 즉, 이 학파는 직접적 지각의 대상이 되지 않는 존재들의 實在룰 모두 否認한다. 神의 존재, 영혼의 존재, 그리고 業 의 法則, 生前이 나 死後의 存在 등을 인정하지 않는다. 챠르바카는 주장하기를 이 런 것들은 司祭階級이 無知한 사람들을 속여 자기들의 이익을 追求 하려는 의도에서 만들어 낸 이론들이라고한다. 또한챠르바카는이 러한 세계관에 들어맞는 倫理觀을 서슴없이 정직하게 편다. 人生 의 最高의 目標는 이 세상에서 肉體의 고통을 최소한으로 줄이며 괘

락을 최대한으로 즐기는 데 있다고 한다. 이 이상 다른 道德의 法 則도 존재하지 않으며, 이 세상에서 고통을 完全히 克服하려는 解 脫의 理想은 불가능한 것이라 한다. 우리가 이 세상에 사는 한 쾌 락과 고통은 반드시 섞여지게 마련이며, 그렇다고 그것이 두려워서 쾌락과 고통의 彼岸의 세계를 찾는 것은 어리석은 일이다. 껍데기 때문에 알맹이를 버리는 것과 같다는 것이다. 따라서 人間이 追求 해 야 할 네 가지 目 標, pu ru9arth a 즉, W,~ kama, 富 art ha , 義務 dharma, 解脫 mok 우 a 가운데서 챠르바카는 첫번째인 欲望만을 인정 한다· 富 는 어디까지나 欲望울 충족시키기 위한 수단이므로 욕망만 을 최고의 價値로 간주한다. 챠르바카 철학은 놀랍게도 현대적인 면을 많이 지닌 과격한 사상 으로서, 古代 인도인의 思惟의 自由플 입증해 주는 좋은 예라 볼 수 있다. 여하튼 인도의 正統哲學學派들이 앞을 다무어 이 챠르바카 의 견해를 論破하려고 한 것은 쉽게 이해할 수 있는 일이다. 문재 의 제기와 해결에 있어서 너무나 과감하고 분명했기 때문이다• 비 목 학파로서 는 오래 존속하지 않았지 만 챠르바카는 다른 학파의 철 학적 사유를 항시 자극해 왔다는 데 있어서 印度思想史上의 특수한 기여를 인정해야 할 것이다. 사실 어떤 의미에서 전동 인도철학은 이 챠르바카가 제기한 문제를 얼마나 성공적으로 해결하고 대답했 는가에 그 死活이 달렸다고 해도 과언이 아닐 것이다. 4 原始 쟈이나敎의 思想 佛陀와 同時代에 쟈이 나敎의 創始者 바르다마나 Vardhamana 가 있 었다· 그는 인도의 복부 바이샬리市 부근에서 B.C 549 年에 한귀족 의 가문에서 태어났다· 그는 30 세에 出家하여 苦行과 膜想에 2 년간 전념한 후, 모든 옷을 벗어버리고 벌거벗은 苦行者로서 12 년간 심 한 苦行의 생 활을 하였 다. 드디 어 한 여 름 밤에 完全知 kevala-ji ian a 를 얻 어 獨存位 ka i val y a 에 도달하였 다. 그 후로는 〈마하바 라 Ma 迫 vlra>, 죽 〈偉大한 英雄〉, 혹은 지 나 Jina , 죽 〈勝者〉라는 稱號를 얻 어 여 러 곳을 遊行하며 布敎生活울 하다가 72 세를 一期로 하여 과

트나 부근에서 생을 마쳤다. 대체로 佛 F' t와 매우 비슷한 生융 보냈 으나 苦行을 철처히 했다는 점에서 큰 差異룰 보인다. 챠이나敎의 傳統에 의할 것 같으면, 마하비라는 그의 이전에 있 었 던 많은 지 나들 (〈여 울을 만드는 자〉라는 뜻의 T i r t ha il. kara 라 불리 는 사 람들)의 후계자로서 그는 제 24 祖에 해당한다. 이들 마하비라 이전의 지나들은 모두 전설적인 존재들로 看敬된다. 단지 제 23 祖인 파르슈 바 Parsva 는 대략 기원전 8 세기 경에 있었던 역사적인 인물로 간 주되며, 그는 4 個條의 修行上의 계율을 가르쳤다고 한다. 죽 殺 生 • 倫盜 • 浮行 • 妄語을 금했다고 한다. 마하비 라는 거기에 소유를 금하는 5 번째의 규칙을 더 하여 소위 五大 :tJ mahavra t a 라는 쟈이 나敎의 근본 윤리강령을 계정하게 된 것이다. 마하비라는 그가 생존했을 때 이미 有力한 敎團울 형성하였으나, 傳說에 의하면 그가 죽은 후 교단은 여러 번 분열을 거듭하였다. 그 중에서 특히 白衣派 Sve t ambara 와 空衣派 Dig ambara 의 분열은 유명 하 다. 시력기원전 4 세기 말경 챤드라굽타 Ca n_ dra gupt a 왕 때의 일로서, 마가다지 방에 기 근이 생 기 어 계 6 대 敎團長 바드라바후 Bhadrabahu 는 일부의 수도승과 같이 갠지스유역으로부터 데칸지방으로 피난을 갔다고 한다. 후에 돌아와 보니 그 지방에 남아 있던 스물라바드라 S t h iil abhadra 를 우두머 리 로 한 승려 들이 독자적 으로 聖典의 편 찬을 행할 뿐만 아니라 생활규범에 있어서 타락상을 보였다고 한다. 죽, 흰 옷을 몸에 걸치고 생활을 했다는 것이다. 이로부터 한 오라기의 실도 몸에 걸치지 않는 空衣派와 흰 옷을 입는 白衣派로 敎團이 분 열되게 되었다고 한다 .6) 여하튼 백의파나 공의과 모두 바드라바후 이후로는 바르다마나로부터 전해 내려오던 聖典에 관한 완전한 지 식이 散逸되게 되었다고 한다. 바드라바후가 죽자 백의과의 지도자 스물라바드라는 파탈리 푸트라 Pa t a lip u t ra 에 서 큰 結集울 열 어 聖典 을 12 部門 an g a 으로 再編成하고 백 의 파들에 의 하여 받아들여 졌 다고 한다. 그러나 공의과는 聖典이 全滅되었다고 주장하여 그들 스스로

6) 비판적 연구에 의하면 이 분열은 A.D. 1 세기말겅에야 비로소 最終 化된 것으로 간주된다. 兩派의 敎理上의 차이는 사실 상 거의 없다. 그리 고 空衣派의 수도승들 도 나중에 사람둘 앞에서는 옷을 입었다.

가 만든 代替의 經典울 使用하게 되었다. 白衣派는 서력기원 5~6 세 기에 발라비 Valabh i에서 다시 結集을 하여 그들의 經典을 最終的으 로 定하고 成文化하였 다. 이 챠이 나敎의 聖典은 半마가디 語 Ardha- ma gad i라는 一種의 俗語로 씌 어 져 있으며 마하비 라 이 후 거 의 1000 年 후에 편찬되었으므로 순수한 마하비라의 가르침만을 전한다고는 보기 어렵다. 그러나후세의 제계화된 챠이나敎理 書 둘의 사상을제외 하면 대 략 다음과 같은 원시 쟈이 나교의 가르침을 서술할 수 있다.7)

7) 이 方法은 大體로 Frauwallner 문 따몬 것 임 . .::z.의 Geschic h t e der ind is c hen Phil o sop h ie , Vol. I 참조.

佛陀의 경우와 마찬가지로 마하비라의 최대 관심사는 고통스러운 輪廻 의 世界로부터 해방되는 것이었다. 그러나 마하비라는 윤회의 , 세계에 묶인 人間의 상황을 佛陀와는 달리 이해했다. 죽, 그는 세 계에는 수없이 많은 영원한 命我 ji va 둘이 각각 그들을 내포하고 있 는 물체나 몸둘의 크기에 따라 한계지어진 크기를 가지고 존재한다 고 한다. 命我의 종류도 그들이 거 하고 있는 물체 에 따라 무수히 많 다고한다. 쟈이나교의서1 계관에의하면들이나흙과같은것들도살 아 있는 것으로서 그 안에 命我룹 지니고 있다고 한다. 命我는 우리 의 모든 정신적인 作用둘의 主體이며 行動의 主體이기도하다. 命我 는 본래 적 으로는 다 같으며 , 無限한 知 j a 료na, 見 darsana, 力 vir ya 과 安 sukha 의 성질들을 가지고 있으나, 身 • 語 • 意의 業으로 인하 여 이러한 성품들이 가리워처 있고 서로간에 差異룰 나타낸다고 한 다. 마하비 라는 業울 命我에 달라붙는 일 종의 미 세 한 物質 pu dg a la 로 看敬했으며, 이 물질 때문에 命我가 제 성품을 제대로 발휘하지 못하게 된다고 한다. 이 業은 人間의 여러 다른行爲둘의 원인이 되 며, 새로 몸을 받아 여러가지 다른 環境下에 다시 태어남의 원인이 된다고 한다· 그리고 現世에서의 生의 過程을 봉하여 이 前生에 쌓 인 業은 점점 盡하게 되며, 다른 한편으로는 새로운 業이 命我로 流入되 게 asrava 된 다. 이 렇 게 流入된 業의 物質 karma-pu dg ala 을 命我에 접착시켜서 그것의 속박 bandha 을 가져오는 것은 四濁 죽, 念 krodha, 漫 mana, ~ ma .ya , 食 lobha 이 라는 激情둘로서 이 들 을 〈카사야 ka~ y a 〉(끈적끈적한 접착재라는 뜻)라 한다. 다시 말하면,

命我가 격정의 자극을 받아 業을 짓게 되면 이 業은 어떤 물질 의 형 태로 命我에 둘러붙게 된다는 것이다• 따라서 그러한 命我는 業身 karma-sar i ra 이 라는 業 의 물질 로 구성 된 미 세 한 몸과 더 불어 輪廻룰 한다. 그러면 이와 같은 狀態로부터의 解脫은 어떻게 하여 야 가능한가? 물론 命我가 業 으로부터 자유로와져 야만 한다. 그러 기 위 하여 는 우 선 더 이상 새로운 業 의 流入이 없도록 追'.iilr samvara 을 해 야 한 다. 그 방법으로는 도덕적 行爲와 감각기관의 活動의 제어를 통 하여 격정과 業을 줄여야 한다. 다음에는 이미 들어와있는 業을消 滅 n i r j a 료해 야 한다. 이 것 을 위 하여 가장 중요한 방법 은 苦行 ta p a s 이다. 의식적으로 행하는 苦行을 통하여 이미 쌓여 있는 業 이 자연 적인 소멸보다도 더 빨리 소멸되어 버린다고 믿기 때문이다. 命我 가 業으로부터 淨化되면 다시는 還生하는 일이 없으며, 챠이나敎의 宇宙競에 따라서 우주의 멘 꼭대기로 昇天하여 거기서 영원하고 幸 福한 全知의 삶을 영위한다고 한다. 이것이 命我의 해탈인 것이다. 5 原始佛敎思想 원시불교의 철학적 사상을 알 수 있는 자료로서 가장 완벽하계 전 하여 오는 것 은 팔리 語로 씌 어 진 上座部 Theravad; 傳 統의 經 • 律 • '尙 三藏 T ripit aka 이 다. 그 중에 서 도 佛陀의 說法을 내 용으로 하는 經은 가장 중요한 文獻이다 .8) 付鼎t의 敎說이 口傳 단계를 지나서 대체로 오늘날과 같은 형태를 갖추게 된 것은 B.C. 1 세기 경이라고 본다. 따라서 오랜 口傳의 과정을 거치는 동안 부처님 자신이 說했다고보 기 어려운 후세의 여러가지 雜多한 宗敎的 • 哲學的 사상이 많이 混 入되어 傳하게 된 것이다. 지금에 와서 진정한 불타 자신의 가르침 을 정확하게 가려낸다는 것은 거의 불가능하다고 해도 과언이 아니

8) 팔리 어 經典 에 는 經藏 은 다섯 개 의 部渠 n i ka ya 으로 나뉘 어 있 다. 죽, Digh a N i ka y a( 漢譯 長 阿含) Ang u t tar a N i ka y a( 坦一阿含) Majj him a N i ka y a( 中阿節 Khuddaka Ni ka y a Samy utta Ni ka y a ( 罪阿含 )

다· 그러나여러 經둘을통하여 공통적으로거의 동일한 표현으로 거듭되어 강조되고 있는 사상들을 우리는 대체로 불타 자신에서부 터 연유한 것으로 보아 무방하다. 예플 들면 四聖諦, 八正道, 五慕, 十二支緣起, 四念處 등과 같은 것으로서, 우리는 이들을 중십으로 하여 原始佛敎의 思想울 대략 파악할 수 있을 것이다. 佛陀는 히 말라야 山麗에 있는 조그마한 사키 야 Saky a 族의 王國 의 王子로서 태어났다고 한다. 당시의 일반적인 정치적 추세에 따 라 사키 야王國도 인근의 강대 국인 코살라 Kosala 國에 의 하여 압박을 당하다가 결국 供合되어질 수밖에 없는 운명에 놓여 있었다. 佛陀 의 姓은 고타마 Go t ama 였고 그의 이 름은 싯 달타 S i ddh 료 r t ha 였 다. 〈佛陀〉란 지나 Ji na 와 마찬가지로 修行 後에 얻어진 칭호이다. 그리 하여 그는 고타마 佛陀 혹은 釋迎牟尼 Saky a muni, 죽 사키 야族의 聖子라고 불린다• 그는 29 세 때 에 당시 의 沙門들처 럼 出家하여 乞食遊行하면서 종 교적 修行을 했 다. 그는 주로 마가다 Ma g adha 國에 서 6 年間이 나 遊 行하면서 당시의 여러 修行者둘을 만나서 禪定과 苦行을 배우고 실 천했으나 만족을 얻지 못했다. 어느날 그는 가야 Ga y a( 伽耶)라는 곳에 있는 한 菩提樹 밑에서 眼想울 하다가 眞理몰 깨달아 佛陀 Buddha, 즉 〈1 천者〉가 되었다고 한다. 이것은 그의 나이 35 세 때의 일이었다. 成道 후 그는 前에 苦行을 같이 했던 다섯比丘들에게 說 法울 하기 위 하여 베 나레스 Benares; Bara i:i as i에 있는 鹿野苑(지금의 Sarn 죠t h) 에 가서 최 초의 說法으로서 愛欲과 苦行의 兩極을 피 하여 야 한다는 中道 및 四聖諦와 八正道를 가르쳤다. 이것이 그의 有名한 初轉法輪이다. 佛陀는 그 후 45 년에 걸쳐서 敎化活動을 벌이며 많은歸依者를 얻 었다. 그는 그의 생애의 대부분을 마가다國과 코살라國에서 보냈으 며 , 슈라바스티 Sravasti , 라자그르하 Raja g rh a, 바이 샬리 Vais a li 等 의 諸都市둘을 활동우대 로 삼았다. 그는 구시 나라 Kus i nara 라는 곳에 서 80 세를 一期로 하여 生울 마쳤다. 그의 生의 마지막 부분을 자 세 히 전 하여 주고 있는 『大般連藥經 Maha p ar i n i bbana-su tt a 』에 의 하 면 그는 자기 가 죽은 후 敎團은 그가 가르찬 法 dharma 울, 그리 고

各者는 자기 스스로만을 의지할 것을 권면했다. 그는 최후의 說 法으로 〈모든 有爲法은 滅하게 되어 있으므로 부지런히 目的을 達 成하라〉는 말을 남겼다고 한다. 佛陀가 成道 후 최초로 鹿野苑에서 說했다고 하는 四聖諦의 첫번 째 진리는 人生의 苦 du l) kha 에 대한 진리 다. 生,老,病, 死가 모 두 苦이며, 싫어하는 者와 만나고 좋아하는 者와 헤어집이 모두 苦 이며, 원하는 것을 가지지 못함도 苦이다. 佛陀는 나아가서 人間存 在률 구성하고 있는 色, 受, 想, 行, 識이라는 五薩, 죽 다섯 가지 의 그룹들이 그 自體가 苦라고 한다. 佛陀에 의하면 人間이란 色 riip a 이 라는 物質的 要 素 둘 dharma, 受 vedana 라는 6 가지 감각기 관 들(眼, 耳, 瓜 舌, 身, 意)과 대상들과의 접촉에서 생기는 감정들, 想 sam jfi a 이 라는 같은 방법 으로 해 서 생 기 는 지 각들, 行 sarhskara 이 라는 業윤 일으키는 여 러가지 意志的인 要素들, 그리고 識 vij fian a 이라는 受와 想들에 의하여 주어지는 意識둘이 한데 묶어진 묶음에 지나지 않는다는 것이다. 이 五羅이 모두 苦인 것은 그들이 잠시도 그대로 머물러 있지 않으며 항시 變하는 無常 an ity a 한 것이기 때문 이며, 이 無常한 五羅을 取하여 어느 것도 變하지 않는 영원한 自 我라 부를 것이 없다 (ana t man, 無我)고 한다. 우파니샤드 哲學에서 말하는 아트만이라고 부르는 自我의 개념 은 영원불변하고 무한한 喜脫 ananda 이 되는 것이었다· 佛陀는 이 러한 개념을 알고 있었던 것처럼 보이나, 그의 人間觀은 우파니샤 드의 哲人들과는 根本的으로 다른 것이었다. 죽, 五羅의 어느것도 그러한 영원한 기쁨이 되는 것은 없으며 인간에게는 五羅의 和合이 외에 따로, 혹은 이 五羅을 소유하는 어떤 不變의 自我가 있다고는 볼 수 없다는 것아다. 人間이 란 단지 恒時 變하고 있는 諸法들의 묶 음 자체로서 오로지 現象的인 存在일 뿐이라는 것이다. 비단 인간 의 存在뿐만 아니 라 세 계 에 존재 하는 모든 事 物은 法 dharma 이 라 고 부르는 더 이상 還元될 수 없는 무수한 存在要素들 fac to r s of ex i s t ence 의 結合으로서 , 이 法둘은 끊임 없 이 生滅을 계 속하고 있 으며, 그 어느것도 常住不 變 의 것이 아니라는 것이다. 다시 말하면 實在 rea lity라는 것은 순간순간 作用하고 사라져 버 리 는 法들뿐이

며 人間과 世界란 이런 法들로 구성된 현상들로서 그 배후에 어떤 불변하는 실체나 본질이 없다는 하나의 현상주의적인 세계관을 불 타는 가르친 것 이 다. 諸法은 苦 • 無常 • 無我의 세 가지 法印 dbarma- lak~ana 의 성격을 지녔기 때문이다. 佛陀의 두번째 진리는 이러한 苦에는 苦가 일어나게 되는 原因이 있 다는 集諦 samuda ya 이 다. 죽 다시 태 어 남을 초래 하는 愛欲 trs na 이라는 것이 있기 때문에 苦가 있다는 것이다. 이것은 佛陀가 발 견한 매우 중요한 사상으로서 몇 가지 기본적인 관념들을 내포하 고 있다. 첫째, 苦로서의 人間字在에는 原因이 있다는 생각이다. 苦란 아무 원인도 없는 우연적인 것이 아니라는 것이다. 佛陀는 無 因論者 ahe t uva di n 가 아니었다. 둘째, 원인을 가진 것은 生成된 것 이므로 有限한 것이며 없어질 수 있는 것이다· 그 原因이 除去되면 結果도 除去되기 때문이다. 따라서 苦로서의 人間存在는 우리가 어 찌할 수 없는 영원한 宿命 n iy a ti과 같은 것이 아니라는 것이다. 佛 陀는 宿命論을 거부한 것이다. 이와 같이 偶然論이나 宿命論을 거 부하는 佛陀의 사상은 그의 緣起說 p ra tity asamu tp ada 에 잘 나타나 있다· 緣起說의 일반적인 구조는 A 가 있으면 B 가 있고, A 가 생 기면 B 도 생기고 A 가 없으면 B 가 없고 A 가 滅하면 B 도 滅한다 라는 것이다. 佛陀는 이 眞理폴 苦로서의 人間存在의 원인을 구명하 는 데에 적용한 것이다. 이것이 그가 천명한十二支緣起說인 것이다. 四聖諦에서는 불타는 苦의 원인을 단순히 愛欲이라고 들고 있지만 經典의 다른 여러 곳에서는 다음과 같은 12 개의 요소들을 가지고 生死에 流轉하는 人間存在를 더 자세히 說明하고 있다· 無明 av i dy a- 行 sarhskara- 識 vijii ana- 名色 namaru p a- 六入 sag. - a y a t ana- 觸 s p arsa- ► 受 vedan 료一愛 t rsna 一取 u p adana- 有 bbava- 生 j a ti-老死 jar a-maral) a 전통적으로 이 十二支緣起說은 三世(과거, 현재, 미래)에 걸친 인 간의 流轉을 설명하는 것으로 해석되어 왔다. 죽 無明과 行은 現世 에 태어나기 이전의 過去世, 識으로부터 有까지는 現世, 그리고 生과 老死는 來世률 가리킨다고 이해하는 것이다. 佛陀의 이러한

緣起說에 의할 것 같으면 人間存在의 여러 측면을 가리키고 있는 이들 諸法은 우연적으로 無秩序하게 生起하는 것이 아니라, 우리가 파악할 수 있는 어떤 一定한 必然的 規則性 내지 法則性을 가지고 相互聯關 속에서 生滅한다는 것이다· 또한 諸法온 이렇게 相依相資 하고 있기 때문에 어떤 것도 獨自性울 지니지 못하고 相對的, 條件 的, 그리고 一時的인 存在들이라는 것이다. 이렇게 諸法이 相依相 資하여 生起하고 있기 때문에 그 어느 것도 궁극적인 最初의 原因 이 될 수는 없 다. 佛陀의 緣起說은 우파니 샤드의 哲學처 럼 人間과 宇宙의 어 떤 궁극적 인 第一原因 pr im a causa 이 되 는 實在률 인정 하 지 않는 것이다. 오직 無常한 諸法의 相互作用에 의한 生滅만을 얘 기하는 것이다. 따라서 반드시 無明으로부터 輪廻의 과정이 시작할 필요는 없으며, 어디서 시작되든 꼭 같은 樣相으로 生死의 과정 이 되풀이되는 . 것이다· 無明 自體도 條件的으로 發生한 것이기 때 문이다. 그러나 無明으로 生死의 循環의 출발점으로 삼은 것은 그 것이 보다 根本的인 條件이기 때문이며 그것을 除去해야만 다른 것 들도 따라서 除去될 수 있기 때문이다. 十二支緣起說에 있어서 또 한 가지 우리가 유의해야 할 점은 佛 陀에 의할 것 같으면 이러한 生死의 과정을 통하여 어떤 不變의 自 我가 있음으로 해서 그 과정을 동과하고 있는 것이 아니라는 점 이다. 다만 條件的으로 生起하는 諸法의 連續으로서의 人間存在라 는 현상이 있을 뿐이다. 그리고 과거에서 현재, 현재에서 미래의 生

으로 다시 태어남에 있어서 前後 兩存在의 關係는 같은 것도 아니 며 다른 것도 아니라고 한다. 예를 들어 불이 한 연료(五羅이라는) 를 다 태우면 다른 연료로 옮겨가나 그 옮겨진 불은 前의 불과 같 지도 않고 다르지도 않는 것이다. 같다고생각하면 無我說에 背反되 는 常住論 sasva t avada 에 빠지 고, 다르다고 하면 人格의 連續性울 無 視하기 때 문에 도덕 적 因果律과 責任을 否定하는 斷滅論 ucchedavada 에 빠지게 된다고 하여 佛陀는 이 두 견해를 배척하고 自己의 立場 을 中道的인 것으로 規定한 것이다. 當時의 우파니샤드的인 人間 觀이 나 唯物論的인 人間觀, 또는 運命 n iy a ti에 의 한 決定論아 나 遇 然에 의한 無決定論을 모두 排后하고 불타는 緣起論에 입각한 人間觀을 說 한 것이다. 그 렇 기 때문에 불타는 緣 起 觀 윤 重視 하여 말하 기 몰 〈緣起룰 본 자는 法 을 보고, 法을 본 자는 緣 起플 본다〉고까 지 말한 것이다. 위에서 考 察 한 十二 支緣 起說에 의할 것 같으면 前生과 後生에 있 어서 한 個人의 人格的 연속성을 보장해 주는 것은 識 (v ijfi ana 혹은 心 citta) 이 라는 것 이 다. 그러 나 이 識 이 라는 것 도 어 디 까지 나 條 件的 으로 成 立되며 항시 변하고 있는 하나의 흐름 sarh t ana 일 뿐이며 어떤 永 久 不 發 의 영혼이나 自我는 아닌 것이다· 흐름이라 하여 識 의 自 己同一性이 完全히 裵失 되는 것은 아니며, 愛 하는 가운데서도 어느 정도의 연속성과 동일성을 유지하는 것이다. 그리고 이 점은 現世 에 있어서나 혹 은 現世에서 來世로 넘어갈 때나 마찬가지라 한다. 四聖諦의 세번째 진리는 苦가 滅한 상태 n i rodha 가 있다는 진리이 다. 즉, 열 반 ni rva i:i a 이 가능하다는 것 이 다. 후세 에 만들어 진 구별 에 의하면 열반에는 과거의 業 의 결과인 현재의 五 羅 을 그대로지닌 채 로 경 험 하는 有 餘 埋 葉 so p ad hi se~a- ni rva i:i a 과 五 羅 이 해 제 된 후 死後에 주어 지 는 無 餘문 築 이 있 다. 有餘뭄 藥 은 〈生解脫 ji vanmu kti〉에 해 당하는 것으로서, 無 漏聖 人阿 羅漢 이 체험하는 완전한 행복과 평 화를 의미하는 것이다. 문제는 이 아라한 arha t이 죽은 후에 어떻 게 되는가이다. 죽 人間에게는 영원불멸의 自我가 없는데도 아라한 은 어떤 형태로 존속하는 것인가? 도대체 누가 열반에 들어가는 가 하는 문제가 생기는 것이다. 이 문제에 대하여 이미 佛陀 당시 부터 많은 의혹과 논란이 있었음을 우리는 경전을 통하여 엿볼 수 있 다. 이 문제 는 佛陀가 대 답하기 를 거 부한 소위 14 無 記 av yfilqta 의 하나였다 .9) 문제는 왜 佛陀가 이 문제에 대하여 대답하기를 꺼렸는가 하는 것에 대한 해석이다 . 佛陀는 이 문제에 관해서 여러 가지 견해를 보이고 있다. 한 곳에서는 佛陀는 이런 문제는 思辨的 인 것으로서, 자기는 苦의 원인을 알아서 苦룹 제거하려는 실제적

9) 14 無 記 : 世界는 常·(영원)인가 無常 인가, 常이기도 하고 無常이기도 한가, 常도 無 常도 아닌가, 世界는 有逸 ( 有 限)인가 無邊 인가, 有邊 이기도 하고 無邊 이기도한 가, 有 邊도 無邊 도 아닌가, 如 來 는 死後에 存在하는가, 存在하지 않는가, 存在하 지도 存在하지 않지도 않는 것인가, 個人我ji va 는육제와 같은가, 같지 않은 것이 가라는 운재들이었다.

인 관심을 떠난 문제에는 대답할 필요가 없다고 하는가 하면, 어 떤 곳에서는 斷常의 二見에 빠지지 않기 위해서 답을 하지 않았 다고 밝힌다. 그런가 하면 또 다른 곳에서는 해탈한 자의 세계, 죽 열반이란 보통 인간들의 사고로는 이해할 수 없으며 표현할 수 없 기 때문에 대답을 회피한다고 하는 것을 暗示하기도 한다. 죽, 열 반의 세계는 누구가 〈존재한다〉 혹은 〈존재하지 않는다〉라는 개념 을 사용할 수 있는 세계가 아니라는 것이다. 열반에 드는 아라한이 란 마치 연료가 다하여 꺼진 불과 같아서 어떻게 說明하기가 어렵 다는 것이다. 五羅을 떠나서 別途의 自我가 있어서 열반에 들어가 는 것이 아니라 열반이란 五羅의 불이 꺼진 아라한에게 주어진 어 떤 상태인 것이다. 네번째 진리로 佛陀는 埋藥에 이르는 길을 가르쳤다. 죽 正見 • 正 思 • 正語 • 正業 • 正命 • 正精進 • 正念 • 正定의 八正道이다. 이 8 가 지 修行윤 셋으로 분류하여 戒 (s il a : 正語 • 正業 • 正命), 定 (samadh i : 正念 • 正定 • 正精進) , 慧(p ra jii료 : 正見 • 正思)의 三學으로- 나눌 수 있 다. 佛敎는 궁극적으로 이 三學을 닦아나가는 修行의 宗敎이며, 부 처의 가르침은 대부분이 이 八正道의 내용을 여러가지로 가르친 것 이다. 그러나 이 중에서도 가장 중요한 것은 苦와 無常과 無我몰 깨닫는 智慧이다. 왜냐하면 무엇보다도 無明 a vi d ya 이 除去되어야 生死의 循環이 깨어지고 人間存在에 根本的인 變化가 일어나기 때 문이다. * 참고문헌 I 六師外道 및 챠르바카哲學 Basham, A. L. , Hi st o r y and Doctr t 'n e s of AHv ika s: a vanis h ed India n Relig ion . London, 1951 . Daksh ina ranja n , S., A Short Hi st o r y of India n Mate r ia l sm. Calcutt a, 1930. Hoernle, A. F. R., Aj ivik as, Encyc l op ed ia of Reli gion and Et hi c s , Vol I. Ed inb urgh , 1911. Jay a t i lle ke, K. N., Early Buddhis t Theory of Knowledg e . London,

1963. Chatt op a dhy a y a, D., Lokii ya ta : A Stu d y in Ancie n t India n Mate r ia l i sm , Delh i, 1959. Kalup a hana, D. J. , Causali ty: The Centr a l Phil o sop hy of Buddh ism . Honolulu, 1975. Riep e , D. , The Natu r ali sti c Tradit ion in India n Thoug h t. Delh i, 1964. 宇井伯 壽, 『六師外 道 硏究』, 『印 度 哲 學 硏究』 第 二. lI 챠이나 敎 哲 學 Glasenap p, H. v. Der Jai n ism us: Ei ne lndis c he Erlii su ng s reli gion . Berlin , 1925. Jac obi, H., tra ns., Jai n a Sutr a s, SBE, Vol. XXII, XLV. Ox for d, 1884~1895. Jai n i, J., Outl ine s of Jai n i s m . Cambri dg e , 1916. Mehta , M. L., Outl ine s of Jai n a Phil o sop hy . Bang a lore, 1954. Schubrin g , W ., Die Lehre der Jai n a s. Berlin , 1935. Ste v enson, S. T. (Mrs.) , The Heart of Jai n i s m . London, 1915. 패 原 始佛敎哲學 Conze, E. Buddhis m , its E ssence and Develop m ent. 2nd. ed. Oxfor d, 1953. Buddhis t Thoug h t in India . London, 1962. —, ed., Buddhis t Te 챠 Throug h the Ag e s. New York, 019 54. David s , C. A. F. Rhy s, Buddhis m : Its Bi rth and Di sp e r sal. London, 1934. David s , T. W. Rhy s, Buddhis t India . New York, 1903. , Buddhis m , Its Hi st o r y and Lit er atu r e. 2nd ed. London, 1926. , tra ns., Buddhis t Sutt as , SBE, Vol. XI . Ox for d, 1881 . Kalup a hana, D., Buddhis t Phil o sop hy : A Hi st o r ic a l Analys is . Honolulu, 1976. , Causali ty; The Centr a l Phil o sop hy of Buddh ism . Honolulu, 1975. Ke ith, A. B. , Buddhis t Phil o sop hy in India and Ceyl o n. Ox for d,

1923. Lamott e, E. Hi st o i r e du Bouddlzis m e lndie 1 1. Louvain , 1958. O!denberg, H., Buddha, sei1 1 Lebe11, sein e Lehre, sein Genzei1 1 de. Stu tt ga rst, 1914. Di e Lehre der Up a nis h aden u11d die Anf an g e des Buddhis n ms Got ting e n, 1915. Pantl e, G.C., St u die s in the Orig ins of Buddhis m . Allahabad, 1957. Rahula, W. , What the Buddha Taug h t. 2nd ed. New York, 1974. Thomas, E. J., Hi st o ry of Buddhis t Thoug h t. London, 1933. , tra ns., Early Buddhis t Scrip tur es. London, 1935. Warren, H. C., Buddhis m in Tra11slati o11 s. Cambri dg e , . Mass., 1915. 中村元, 『原始佛敎 0 成立』 • 『原始佛敎(l) 思想』

제 5 장 小乘部派佛敎哲學의 發展 1 部派佛敎의 底 1 -Ji j 佛陀의 마지막 날들에 관하여 상세히 전하고 있는 小乘經典의 『大 般 埋 藥經 Maba p ar i n i bbana-su tt a 』에 의할 것 같으면, 佛陀는 그의 入 寂을 앞두고 阿難陀 Ananda 에 게 다음과 같이 말했다고 한다. 아난다여 , 너 희 들 가운데 어 떤 사람은 〈스승의 가르침 이 끝났다. 우리 에게는 더 이상 스승이 안 계신다〉고 생각할는지 모른다. 그러나, 아난다 여, 너희는 그렇게 생각해서는 안된다. 내가 너희들에게 가르쳐 · 주고 계 정 한 法과 律을 나의 死後에 너 희 들의 스승으로 삼아라. 1)

1) T. W. • Rhy s David s , tra ns., Buddhis t S11t tas , SBE, Vol. ).l (Ox for d, 1881) , p. 112.

그러나 문제는 佛陀의 入滅 후 그의 法과 律에 대하여 그의 추종 자들 가운데서 서로 다론 해석과 전승들이 생겨나게 된 것이다. 佛 陀의 生存時에는 그의 가르침에 대하여 여러 의구심과 논란이 일어 나도 그의 개인적인 높은 人格과 카리스마에 의하여 敎團온 통일과 화합을 유지할 수 있었다. 그러나 그가 入滅한 후 불교敎團은 그에 비견할 만한 정신적 지도자도 없었고 교단의 조직 또한 교단의 몽 일을 유지할 만한 어떤 敎權的制度를 지니지 않았다. 따라서 불교

는 地理的 量 的 成長에 따라 佛陀의 가르침에 대하여 서로 다 른 전 통을 전수하게 되었고, 자연히 敎固 의 分 裂 도 不可 避하 게 되었던 것이다· 교단의 지도자들은 이 문제 를 해 결 하려고 數次 의 結集會議 몰 했으나 결국 교단은 분열되고 만 것이다. , 제일 처음의 공식적인 교단분열은 佛陀의 가르침을 충실히 지키는 것 을 표방하는 보수파의 長老 둘을 중심 으로 한 上 座部 St ha vir a v a da 와, 敎 理와 僧團 의 規 律 에 있어서 伸 縮性 울 허용하는 進步的 인 大 衆 部 Mahasam ghi ka 와의 분열 이 었 다. 이 분열 의 시 기 는 세 일 론의 南 方佛敎傳統에 의하면 佛 滅 後 약 100 년 後 에 소위 〈十 事 〉 를 둘러싼 戒律해석을 위하여 바이샬리 Va i sa li에서 모인 제 2 차 절 집때 였 다고 하며 선 北方佛敎의 傳 統에 따르면 아쇼카왕의 治世 때 에 마하데 바 Mahadeva 라는 사람이 소위 〈五 事 〉 즉, 아라한 arha t의 권위 몰 格 下시키는 다섯 가지 項目울 주창한 것을 계기로 하여 분열되었다고 한다. 3) 여 하튼 佛滅 후 100 년부터 아쇼카왕의 사이 에 불교교단내 에 분열과 대립이 있었던 것은 분명하며 王은 이것을 못마땅하게 생각 하여 칙령을 내려 교단의 和合을 촉구하기까지 이르렀던 것이다. 이러한 교단의 분열은 아마도 王의 불교 지원에 힘입어 불교가 융성함에 따라 더욱더 細分되어 급기야 大衆部와 上座部의 根 本= 部를 中心으로 하여 18 개 혹은 20 개 의 部派가 派生하게 된 것 이 다. 4) 세 일 론의 『島王統史 :cip ava ri:J. sa 』에 서 는 다음과 같은 18 部의 분파를 언급하고 있다.

2) 그러나 실계로 이 結果운 傳 하고 있는 律藏 에는 이러한 분 열 에 대 한 언급은 없 고, 세 일 온의 王 統 史인 D ip avam s a 와 1' \1a lz ii v a111$a 만아 이 결 집 의 결 정 에 붕 만을 품은 비구들이 大 衆 部라는 이 룸 밑에 따로 결집 을 개최하였다고 한다. 3) 이 혼 돈되 고 복 잡한 문 계 에 關 하여 는 L. de La Vallee Pouss i n 의 Council s and Sy no ds (Buddhis t ) , Encyc l op e dia of Relig ion and Et hi c s, Vol. IV, pp.1 79' ~85 참조. 4) 部派佛 敎의 派生에 관해 서 E. J. Thomas 의 The Hi st o ry of Buddhis t Thoug ht (London, 1933), pp.27~41 과 附 錄 11 운 참조 할 것.

l 麟: m二 k a :::ha;1:ka: BP::::::1t:a kd: 5 制多山部 Ceti ya vada

Mahim sasaka 7 {二說。 一(ix切::有: 部s :Sa:bb:aytt ;biki v a a d a 1 化地部 --+ II 上座部 __+ 11 經部 Sutt av ada Therav 죠 da I83 4法法`藏上5部部6 DDbhaammmmaugtt uatr tiikk a a 2 跋v n闇a 子p.l 部ttU aka 一 正賢密 墓靑林部部山 部SB ahmCadhmdaain tydiy aa nag i ak r ai k a 한편 說一切有部의 傳承을 전하고 있는 世友 Vasum it ra 의 『異部宗 輪論』은 다음과 같은 20 個 部派의 분열을 말하고 있다 : 1 一說部 Ekav ya vaharik a 2 說出世部 Lokott ar avadin I 大M衆ah部asa m_g 一bik a I34 5 鷄說胤假部部 PKraaujki ikaup ttii vkaa d in 多聞部 Bahusruti ya 6 制多山部 Cait ika II St上 ha 座vir部 a 1 說sa 7一8 rv 切sa- 西 北t有iv山部山d a 住a住f 部 윔_| _3 A u p att溫a rar 子s uP'avs a ilairi部tl a a fy a, 4~法賢正密5DBSShaah 上靑量林amna6dnr`部部部山mrm 죠aag o住7 y`t ati굴 tyr 部naia k ir ayiya a 8M a化bis地 a s部ak a- 9 D法ha藏rm部ag uptak a 10K as飮ya 光p iy部a =善Su歲va部r~ ka 11S au經tr 批a n部ti k=a =說Sa轉mk部ra nti ka 2 雪山部 (本上座部) Haim a vata =P ii rv asth a vir a

이들 部派둘은 현재 이름 정도만 남아 있는 것도 많고 실제에 훙 l 어서 인도철학사에서 이렇다 할 학설을 내세운 것으로 알려진 것은 불과 몇 개뿐이다. 特히 大衆部 계통의 문헌은 거의 다 散逸되었고 上座部계몽으로서 문헌이 보존되어 있거나 혹은 간접적으로 그들의 敎說을 알 수 있는 학파들은 주로 세 일 론 계 몽의 上座部 Theravada, 說一切有部 Sarvasti va da, 經量部 Sautr a nti ka , 拍子部 Vats i p u tr i y a 等 이다. 이들 部派들은 대부분자기들의 관점에 입각하여 傳授한 經 • 律 • 論 三藏 Tr ipit aka 의 文獻’ 을 갖추고 있 었 다고 생 각되 지 만, 현재 그 三藏이 비교적 완벽하게 남아 있는 것은 팔리 Pa li語로 된 세일본 상좌부계몽의 三藏과 梵語에서부터 漢譯되어 보존되고 있는 說一切 有部 계동의 三藏이다. 經은 원래 佛陀의 說法울 모은 것이고 律은 佛陀가 정한 승려생 활의 규범을 모은 것으로서, 일찍부터 經과 律은 口傳으로 편찬되 기 시작했다. 그러나 論은 이보다도 훨씬 후에 와서 작성된 것이 다. 그러나 論의 원초적인 起源도 일찍부터 經에서 찾아볼 수 있 는 것으로서, 원래 불타의 가르침은 기억하기 편리하게 하기 위하 여 三界, 四念處, 五羅, 七覺支 등과 같이 法數에 따라 정 돈되 어 건해졌던 것이다. 이런 法數를 論母 ma t rka 라고 불렀으며 그것만을 전담하여 전수하던 사람이 있었던 것을 우리는 알 수 있다 .5) 이러

5) Aiz gu tt ar a Ni ka y a, I. 117 에

한 경향은 각 부파간의 대립이 심하게 됨에 따라 더욱더 두드러져 서 각 부과는 자기들의 ‘ 철학적 입장에 따라 독립적인 論藏을 形成 하게 된 것 이 다. 그리 하여 세 일 론을 중심 으로 한 上座部 Theravada 에 서 는 『法集 Dhammasan g a ni』, 『分別 V i bhan g a 』, 『界論 Dha tu ka t ha 』, 『人施設 Pu gg ala p an ii a tti』, 『論事 Ka t hava tt u 』, 『雙 Yamaka 』, 『發越 Pa tt ana 』의 7 論을 論藏에 가지게 되었다. 세일론의 傳統에 의할 것 같으면 아쇼카王은 어느날 親히 自己의 別莊에서 목갈리풋다 릿사 Mog ga li pu t ta T i ssa 의 主宰下에 당시의 승려들을 모두 모은 다음

佛陀의 참 敎說을 물었다 한다. 이에 목갈리폿다는 佛陀의 敎說 을 分別說 v i bha jj avada 이 라 規定하여 僧團內의 여 러 異端을 除去하고 第三의 結菓會議룰 연 다음 거기서 『論 事 』를 說했다고 한다 .6) 이 제 이 上座部의 哲 學 을 먼처 考察하여 보자.

6) 이 과탈리풋다 Pa talip u tta에서의 第三次 結集會議에 관한 전몽은 오칙 세일론 의 王統史들에만 언급되어 있고 .:::z.. 歷史性에 관하여 많은 문계정 둘운 지니고 있 다. E. J. Thomas 의 Ti re Hi stor y of Buddhis t Thoug h t, pp. 33~37 창조.

2 上座部의 哲學 上 座部 Theravada 는 스스로의 哲學的 立場을 分別說 v i bha jj avada 아 라 부른다. 여기서 〈分別〉이란 말이 뜻하는 것은 付鼎E 는 事 物을 觀 察함 에 分析的으로 본다는 뜻이다. 우리는 이미 佛陀가 人間存在를 五羅의 諸法이 結合된 것이라고 分析的으로 본 것을 고찰했다· 上 座部는 佛陀의 이러한 분석적인 정신을 충실하게 따른다고 생각한 다. 그리 하여 上座部는 현상세 계 를 法 dhamma 이 라고 불리 는 수 많은 存在要 素 들로 구성된 것으로 본다. 이 요소들은 서로 機能的 으로 依存하여 生起하였다가 그 作用이 다하면 사라진다. 따라서 現在 作用을 하고 있는 것들만 存在하며 또한 과거의 法아라 할지 라도 아직 그 作用이 나타나지 않은 것은 그대로 存續하고 있다. 예 를 들면 과거 의 業 으로서 아직 그 結果로서 의 業報가 나타나지 않은 것과 같은 것이다. 上座部는 수많은 法들 가운데서 人間存在을 설명하기에 필요한法 들을 中心으로 하여 다음과 같은 三種으로 有爲法 sankha ta서ham.ma, 즉 相互條件的으로 發生하는 法둘을 分類한다. 첫째는 우리의 육제 적인 면을 구성하는 色法 Iii.p a 으로서 28 法을 든다. 둘째는 우리의 精神的 현상들로서 意識의 대 상이 되 는 心所法 ce t as i ka 에 52 法을 들며, 세번째로 아무런 내용이 없는 순수한 識의 作用 그 自體, 혹은 心 citt a 을 하나의 法으로 간주한다. 이 識은 實際에 있어서는 언제나 다른 法들과 함께 共存한다. 識은 감각기관들에 依存하며 순간순간 이어지는 意識들의 흐름과 같은 것이다. 五薩 가운데서

識 v ijii ana 에 해 당하여 色法둘은 色에 포섭 되 고 受 vedana, 想 samj iia, 行 책 mskara 은 心的 인 法들 ce t as i ka 을 포섭 하는 것 이 다. 이 들 有爲 法 가운데 서 宗敎的으로 가장 重要한 것 은 修行上 決定的 역 할을 하 는 52 개의 心的인 要素들이다. 왜냐하면 이들은 우리의 行爲, 죽 業 karma 과 解脫의 과정에 직접적인 영향을 주기 때문이다. 따라 서 上座部는 이 52 개 의 心所法을 解脫에 도움을 주는 25 개 의 善法 kusala-dhamma, 방해 하는 14 개 의 不善法, 그리 고 13 개 의 中性的인 法둘의 3 범주로 분류한다. 上 座部는 이상과 같은 81 개의 有爲法 外에 埋梁 n i b 悼 na 이 라는 한 개 의 無爲法 asankha t a-dhamma 만을 인 정하여 모두 합쳐서 82 개의 法으로서 7) 人間存在와 人間의 체험세계 를 분석적으로 파악하는 것이다.

7) 이 法둘의 이 몽과 분유에 관해 서 , E. C 야;; e 의 B11ddhis t Thoug h t in India (London, 1962) 의 第 Il 部 第四:0, 第一節웅 참조할 것 • Conze 는 여 기 서 說一切 有部와 諭伽行哲學의 法의 분류도 함께 다우고 있 다.

3 說一切有部의 哲學 上座部는 센鼎 E 의 傳統울 가장 충실히 傳授한다고 자부했지만, 上 座部는 일찍부터 印度의 本土에서는 그 脈이 끊어졌고 단지 세일~ 島에서 그 전통을 유지할 수 있었다. 印度本土에서 小乘佛敎를 대 표하다시피 하고 思想的으로 큰 영향력을 발휘한 部派는 오히려 說 一切有部 Sarv 죠 s ti vada 였 다. 說一切有部가 上座部로부터 언제 파생 되 어 나갔는지는 분명치 않으나 『論事』가 作成될 무렵, 죽 아쇼카王 의 때에는 이미 하나의 독립된 분파로서 존재한 것으로 간주된다. 說一切有部(간단히 〈有部〉라고 부름)는 특별히 印度西北部의 간다라 Gandh 료 ra 나 카쉬 미 르 Kasmi r a 지 방에 많은 추종자물 가지 고 성 행 했으며, 서력기원 1~2 세기 경에는 印度의 西北部와 中央아시아에 걸쳐서 一大帝國을 건설한 쿠샤나 Ku~a i:i a 王朝의 카니쉬카 Kan i ~ka 王 의 지원을 받아 크게 세력을 떨쳤다. 有部도 역시 上座部의 7 論에 비견되는 일곱 개의 論書로 구성된 論藏을 産出했다. 이 論書들은 現在 漢譯으로만 전해지고 있으며

그 가운데에서 가장 내용적으로 포괄적이며 중요한 것은 『發智論 Jfi ana p ras t bana- 요 s t ra Jl 이 다. 8) 이 論은 서 력 기 원 전 약 1 세 기 경 의 人 物로 推定되는 카탸야니푸트라 Ka ty a y an ip u t ra 에 의하여 씌어진 著 害 로서 雜, 結, 智, 業, 大種, 根, 定, 見의 8 項目으로 佛敎의 敎 理룰 다루는 體系的인 著 書 이 다.

8) 나머지 6 개의 論 은 『發智 論 』에서 取及한 문재들운 部分的으로 다우는 論간 들로 서 六足 論 , 즉 6 개의 발이 되는 홉삼 문이 라 볼린다. 6 論 은 『染 異 門足 論 』, 『法 꿇 足 論 .!I, 『施 設論 』, 『識身足 論 』, 『界身足 論 』, 『品類足 論 』이 다•

『發智論』에 는 2 세 기 初半에 『大昆婆沙論 Maba vi bba~-sas t ra .il이 라 는 200 卷의 방대한 証譯 書 가 씌어지게 되었다. 이 주석서는 카니쉬 카王이 脇尊者라는 者에게 命하여 카쉬미르 Kasmi ra 지방에서 所謂 第四의 結 集 會議를 열어 거기서 편찬하게 한 것이라 한다. 이 論 은 단지 『發智論』의 주석 일 뿐만 아니 라 當時의 佛敎思想 밋 數論 Samlch y a 이 나 勝論 Va i se~ i ka 과 같은 外道의 哲學까지 포함하여 다루 면서 有部의 正統性을 確立하려고 하는 하나의 百科辭典的인 著作 이었다. 『大昆婆沙論』은 그후로 인도에서 小乘佛敎를 대표하는 저 서로 알려지게 되었으며, 有部의 學者들은 『昆婆沙師 Va i bb 료~ik a 』라 불리었다. 그러나 〈昆婆沙〉라는 말(廣說이라는 뜻)이 나타내듯이 이 論은 너무 방대하기 때문에 그후에는 그 要點만을 추린 綱要書둘 이 流行하게 되었다. 3 세기 초에 씌어진 法勝의 『阿昆 暑 心論』과 같 은 책이다. 그러나 이러한 綱要 書 둘 가운데서도 가장 유명한 것은 世親 Vasubandhu 의 『阿昆達磨供舍論 Abb i dharmako-sa-sas t ra 』이 다. 이 책은 문자 그대로 小乘佛敎의 철학을 대표하는 名著로서, 인도뿐만 아니라 中國 • 韓國 • 日本 등지에서도 小乘敎學의 入門 書 와 같이 연 구되어 왔다· 世親은 대체로 4, 5 세기 경의 人物로 看敬된다. 그는 간다라지방에서 태어나 카쉬미르지방에 가서 『大昆婆沙論』울 연구· 한 뒤 그 요점을 뽑아서 600 碩을 지은 후 거기에다 자신의 주석을 가하여 『保舍論』을 저술했다고 한다· 그러나 그는 대체로 有部의 哲學을 따르면서도 批判的인 眼目을 잃지 않아 때로는 經盤部等의 他哲學의 관점에서 문제를 고찰하기도 한다. 나중에 그는 大乘佛敎 로 轉向하여 많은 대승의 論 書 들을 남겼다. 이제 『供舍論』의 내용

을 간략하게 살펴봉으로써 有部哲學울 고찰하기로 한 다. 『供 舍論 』은 界,根, 世 r13T, 業 , 睦眠, 賢聖, 智 , 定 , 破我의 九品 으로 구성되어 있다. 이중에서 철학적으로 가장 중요한 것은 諸法 의 本體와 作用운 밝히는 界品과 根品이며 破我品 에서는 外道의 哲學 까지 포함하여 我見을 破하고 있 다. 이 3 品을 中心으로 하여 『{具 舍論』의 根本的인 철 학적 입 장을 規定할 것 같 으면 〈人空法有〉의 哲 學 이라 할 수 있다. 人空 p udg ala-na i ra t m y a 이란 말은 인간은 영원불변의 自我가 없고 단지 물질적, 그리고 心的 要素둘 의 混合體에 불과한 現象的 存在 라는것이다. 이것은 人間을 色· 受 ·相·行· 識 이라는五 福 의 和 合으로 보는 佛陀의 人間親에 그대로 기초한 것이다. 다만 『{具舍 論』에서는 五 薩 대신 75 法을 들어 人間뿐만 아니라 존재하는 모든 것들을 파악하고자 하는 것이다. 우리는 이미 上座部에서 82 개의 法으로 人間存在를 說 明하는 것을 보았거니와 『供舍論』의 75 法도 이 와 類를 같이 하는 思考方式인 것 이 다. 그러 나 有部의 哲學者둘 은 法을 存在의 기본적 요소로 보는 觀點이 점점 철처 해집에 따라 法을 實體視 하게 되었다. 그리하여 人空法有의 입장을 취하게 된 것 이 다. 죽 사람은 空하나 사람을 구성 하고 있는 요소들은 항구적 으로 존속한다는 이론이다. 有部는 이 점을 〈三世實有 法體恒有〉 라고 표현하며 이것을 有部哲學의 根本으로 삼고 있다. 죽 法의 나 타남과 작용은 순간적 인 現在뿐이 나 法의 體性 svabhava 은 과거 , 현재 , 미 래의 三世를 동하여 實體 drav y죠료서 존재 한다는 것 이 다. 有部가 法에 관하여 이러한 實 在 論 的 견해를 取하게 된 주요 이유 는 무엇보다도 우리가 행한 행위( 業) 의 효력과 작용을 설명하기 위 한 것이었다. 만약에 과거에 지은 業 이 어떤 持紹的인 힘으로 남아 있지 않고 다만 순간적인 것뿐이라면 현재나 미래에 있어서 그 結 果가 나타날 근거가 없어지는 것이며 이것은 業 의 法則울 否定하는 셈이나 마찬가지인 것이다. 따라서 有部는 業 力의 所在로서 三世 를 동한 法의 實有 률 상정하는 것이다. 有部에서는 또한 우리가 身體 나 言 語로 지온 業 의 作用을 설명하기 위하여 無表業 혹은 無表色 av ijii a ptirii.p a 이라는 독득한 개념을 設定한다. 無表色이 란 11 개의 色

法 중의 하나로서 外 音 E 에 나타나는 우리의 身體的言語的 행위가 그 친 후에도 계속적으로 남아 있으면서 그 행위의 結果롤 초래하도록 하는 어떤 보이지 않는 미세한 물질을 말한다. 行爲의 因과 果룔 이어 주는 一 種 의 色法인 것이다. 『供 舍 論 』의 75 法은 72 개 의 有爲法 sarhskr t a-dharma 과 3 개 의 無爲 法 a s arhskr t a-dharma 으로 區 分되기도 하고 五位로 分類하기도 한다. 즉 色法 riip a 11 개 , 心法 citta 1 개 , 心所法 cait ta 46 개 , 心不相應 行 法 citta- vip ra y u kta - sarhskara 14 개 , 그리 고 無爲法 3 개 의 五位이 다. 이 것 은 無 爲 法 3 개를 제외하고 모든 有爲法을 五福에 準하여 분 류한 것으로 볼 수 있다. 이 다섯 가지의 法 가운데서 有部의 哲 學 的思 考 方式을 특칭적으로 잘 나타내주는 것은 네번째의 범주, 즉 14 개 의 心不相應行法둥이 다. 心不相 應 行 c itt a-v ip ra yukt a-sarhskara 이 란 말은 意識 citt a 의 흐름에 영 향을 주면서 도 心所法 ca itt a 처 럼 意識 의 대상은 되지 않는 요소들을 의미한다. 죽 心 citt a 에 相應하지 않 는 行法 sarhskara-dharma 이 란 뜻이 다. 여 기 서 行法이 란 行 sarhskara, 즉 意 志的 性向에 의 거 하여 發生하는 有爲法을 말한다. 이 러 한 心 不相 應 行法으로서 有部는 다음과 같은 것을 든다 : 得 p ra pti과 無得 a p ra pti―한 個人으로 하여 금 業에 따라서 어 떤 法울 얻거나 잃게 하는 힘들. 同分 sabha g a t a- 有 情 둘로 하여 금 各各 자기 들이 속하는 類의 共通 的 特性울 유지하게 하는 法• 命 ji v it a- 命根으로서 個人의 壽 命을 決定하는 生命力. 無想果 asarhjf iika -dharma, 無想定 asarhjf ii-s amapa tt i, 滅 盡 定 nir o dha- sama p a tti-이 셋은 모든 分別作用이 사라진 정신상태를 이루게 하 .는힘들. 相―모든 有 爲 法의 특징 인 生,住,異, 滅의 힘 들. 名身,句身, 文身_소리 와 말과 문장에 그들의 意味를 부여 해 주 는힘들. 以上과 같은 14 개의 心不相 應 行法들의 개념은 나중에 우리가 고찰 하겠지만 勝論 Va i se~ i ka 哲 學 의 多元的 宜在論의 思考方式과 매우 비슷한 것으로서 有部의 哲學이 定立될 당시 勝論哲 學 이 이미 形成

되어 있었음을 알 수 있다. 有部에 서 말하는 3 개 의 無 爲 法아 란 虛 空 akasa, 智慧 에 의 하여 얻 어 지 는 埋葉인 擇 滅 無 爲 pr ati sa rhkhy a -nir o dha, 因 緣 이 없 어 서 어 떤 法도 生起함이 없는 非 擇 滅無爲 a p ra ti sarhkh y a-n i rodha 로서 이 들 은 生, 住, 異, 滅의 四相울 여왼 絶對的이고 영원한 法들이라고 한다. 지금까지 우리는 『供舍論』의 界,根, 破我品을 中心하여 有部哲 學을 살펴보았다. 『供舍論』의 나머지 部分둘 가운데서 世間品과 業 品과 睦眠品은 生 死의 果와 因 he t u 과 綠 p ra ty a y a 을 설 명 하여 , 賢聖品, 智品, 定品은 修行과 證悟의 果와 因과 綠울 설명하는 것이다. 『供舍論』은 이렇 게 매우 포괄적이며 짜임새 있는 論 書 로서 有部의 哲學뿐만 아니라 佛敎思想一般에 좋은 指針 書 이기도 하다· 世親 이후 安 慧 Sth ir a mati , 堅慧 Gui:i am ati , 陳那 Dig n ag a , 世友 Vasumi tra 등의 論師들이 출현 하여 『供舍論』에 주석 서 를 썼 다. 4 經量部와 役子部 說一切有部의 哲學은 諸法의 實體 svabhava 와 現相 lak~a l') a 을 구별 하여 諸法의 現相은 순간적으로 변하나 實體는 영원한 것으로 看敬 하는 일종의 多元的이고 實在論的인 사상이다• 이것은 諸法의 無我 와 無常을 강조하는 原始佛敎의 현상주의적인 철학과는 상당한 거 리가 있는 것으로서, 변하는 것 가운데 변하지 않는 것을 찾는 人 間의 또 하나의 갈망의 表現이라 볼 수 있다. 이러한 有部의 實在論的 경향에 반발하여 그들이 의거하고 있던 論들의 權威를 부정하고 순수히 佛陀가 說한 經만을 따를 것을 주 장하고 나온 部派가 經 量 部 Sau t ran ti ka 였 다. 經 量 部는 2 세 기 에 구 마라라타 Kumarala t a 에 의 하여 說一切有部로부터 分離해 나왔다. 그 둘의 著 書 들은 남아 있지 않으나 『供舍論』이 나 다른 문헌들을 동해 서 그들의 입장을 간접적으로 엿볼 수 있다. 經 景 部는 法의 實 體 svabhava 와 相 lak~a l') a 울 區別하는 有部의 입

장을 받아들이지 않는다. 法이란 오칙 순간순간 변하는 相뿐이며 現在에 만 存在할 뿐이 다. 法은 순간적 k~ai;i ika 存在둘이 기 때 문에 생 기자마자 없어진다. 따라서 經量部는 有爲法의 四相인 生, 住, 異, 滅 가운데서 生과 滅만을 인정한다. 한 마디로 말해서 經危部는 有 部의 根本的 입 장인 〈三世質有法體恒有〉몰 곧 바로 부정 하고 〈現在 有體過未無體〉를 주장한다· 그들은 法의 분류에 있어서도 色法가운 데서 四大와 心法 하나만을 인정하며 나머지 모든 法은 인정하지 않 는다. 埋藥이라는 것은 일제의 傾腦가 사라지고 諸法이 寂滅한 상 태로서 有部에서처럼 어떤 實體的인 것이 아니다. 열반문만 아니 라 일체의 모든 法은 경 량부에 의할 것 같으면 實體的인 것 drav ya - dharma 으로 볼 것 이 아니 라 단지 이 름에 지 나지 않는 假名的인 것 pr ajf iap ti-d harma 뿐이 다. 이 와 같이 볼 때 經量部는 實로 佛陀의 無 常의 가르침을 다시 한 번 확인하면서 有部의 實在論的인 哲學을 거 부하고 唯名論的인 입장을 철처히 고수한 것이다. 經量部는 存在룰 순간적인 法들의 연속으로 보기 때문에 知梵에 대한 회의를 불러일으켰다. 만약에 存在가 순간순간 변하는 것이 라면 우리가 어떤 事物을 지각하는 순간 우리는 이미 지나간 것만 을 의식 속에 간직하고 있기 때문이다. 따라서 우리의 지각이 外界 의 世界롤 그대로 반영한다고 하는 素朴한 믿음은 깨어지는 것이 다. 결국 우리의 모든 지각은 간접적인 것이다. 우리가 지각한는 것은 대상 자체라기보다는 지나간 대상에 관한 印象들뿐인 것이 다. 그리고 우리는 인상들로부터 단지 추리에 의하여 대상의 세계 몰 알 수 있을 뿐인 것이다. 이와 같은 外界의 認識가능성에 대한 회 의는 나중에 外界의 實在性까지 도 否認하는 唯識哲學으로 發展하 게 되는 것이다. 無常의 世界競을 저버린 有部의 實在論的 哲學에 반발했던 經量 部도 無我說과 業報를 어떻게 調和시킬까 하는 문계에 와서는 자신 의 입장을 끝까지 지키기 어렵게 되었다. 만약에 인간존재가 단지 순간적으로 변하는 諸法의 흐름 sam t ana 에 지나지 않는다면, 어떻 게 우리는 業의 主體로서의 나와 業報를 받는 나 사이에 同一性을 주장할 수 있겠는가? 도대체 과거에 지은 業은 어떠한 형태로 어

디에 存鎖하다가 果報로서 나타나게 되는 것일까 ? 經 臨部은 이러 한 문계들에 대한 대답으로서 우선 人間存 在 의 밑바닥에 그 흐몸이 의지하고 있는 바의 어떤 基體 asra y a 가 있음을 인정했다. 이것을 一味慕 혹은 根本語이라 부르며, 이 一味 福 은 언제나 동일한 본질로 서 계속해서 작용을 하고 있는 微細한 意識 으로서 輪廻의 主體가 되는 存在라고 한다. 이 識은 우리가 행한 좋고 나쁜 業 의 結果로 서의 種子 b ij a 들을 그 안에 지니고 있다. 이 種子들 은 우리가 지은 業의 蒸習 vasana 에 의 하여 우리 안에 남게 되 는 習氣 와 같은 것 으 로서, 이 種子들이 나중에 現行(現 勢 化)되어 業報 로서의 열매를 맺 게 된다는 것이다. 이와 같은 種子說로써 經益部는 業報를 說明하 며 有部에 서 말하는 〈無表業 av ijii a pti〉의 理論에 대 신 하고자 한 것 이 다. 經量部에 의 하면 種子들은 潛伏기 간 동안 不發하게 存縱하는 것이 아니 라 相續轉 變 sarh t a ti-p ar il) ama 하며 있다가 결과로서 나타난 다고 한다. 經量部의 이 러 한 사상은 나중에 大乘佛敎의 唯識哲學에 直結되는 것이다. 이 문제와 관련해서 招子部 Va t s ip u t riy a9) 는 또 하나의 독특한 이 론을 내세웠다. 人間에게는 五薩과는 다른, 그러나 五 羅을 떠나서 따로 存在하지도 않는, 非卽非離羅으로서의 푸드갈라 p ud g ala 라는 것이 있어서, 이것이 業報를 받는 存在로서 輪廻몰 하거 나 淮藥에 들어가는 것이라고 한다. 積子部는 이 푸드칼라와 五羅과의 관계를 불과 연료와의 관계 와 같다고 한다. 마치 불이 연료를 떠 나서 존 재할 수 없으나 그렇다고 해서 연료 자체는 아닌 것과 같다는 것 이다· 만약에 푸드갈라가 五薩 이외의 어떤 存在라 할 것 같으면 그것은 어떤 영원한 존재일 것이며 이것은 常見에 빠지는 것이며, 만약에 푸드칼라가 五薩과 同一하다고 할 것 같으면 이것은 斷見에 빠지는 오류를 범한다고 한다. 푸드갈라는 五羅과 같은 有爲法도 아니요 五墓과 다른 無爲法도 아닌 規定하기 어려운 독특한 存在 라고 한다. 이 이론은 항시 변하는 현상적 존재로서의 人間의 자

9) 禎子部 란 이름의 뜻은 아직도 정 확히 밝혀지고 있지 않다. 푸드갈라 p ud g ala 의 理論으로 유명하기 때문에 〈p ud g alavada 〉라고도 부은다. Thomas 의 前撮 찹 , pp. 39, 92~106 참조.

기동일성을 확보함과 동시에 埋藥을 有部에서처럼 어떤 非人格的인 法으로 看敗하지 않고 有爲法과 無爲法의 중간적 존재 인 自 我의 상 태로서 파악하려는 것이다. 이상에서 고찰한 經 量 部와 拍子部의 아론들은 原始佛敎의 근본적 세계관인 無我의 사상을 배반하지 않으면서도, 그것이 가지고 있는 철학적 문제점들, 특히 輪廻와 業報의 문제를 해결해 보려는 시도 로서, 후의 大乘佛敎의 아라야識 alaya v ij iian a 思想으로 이어지게 되 는 것이다. 지금까지 우리는 上座部, 說一切有部, 經羅部, 柏子部의 學說을 고찰함으로써 서력기원전 약 3 세기부터 기원후 4 세기에 이르는 동안에 발전된 上座部 Sth avir a vada 系統部派둘의 哲學을 살펴보았 다· 5 大衆部의 佛敎思想 한편, 大衆的 進步主義몰 표방하면서 上座部와 對立하여 자체내 에서 많은 部派룰 파생시킨 大衆部는 佛敎敎理發達上에 있어서 많 은 새로운 이론들을 발생시켰다. 이들은 후에 大乘佛敎 발전의 기 반이 된 것으로 보인다. 우선 종교적으로 대중부는 새로운 佛陀觀 을 전개했다· 佛陀가 入滅한 후 시간이 경과함에 따라 그에 대한 한 역사적 인간으로서의 기억이 희박하여지게 되고, 信徒돌 간에는 그에 대한 무한한 존경심으로 인하여 그를 理想化하여 볼 뿐만 아 니라심지어 신앙의 대상으로까지 삼는경향도보이게되었다· 그리 하여 佛陀는 그 외모에 있어서 印度人둘이 理想으로 하던 위대한 人間 maha p uru~a 둘이 갖추어 야 하는 32 相 • 80 種好룰 갖추었고 그의 마음은 十力 • 四無長와 같은 신바스러운 힘들을 지녔다고 한다· 또 한 佛陀로서의 그의 生珪의 위대한 業섬t은 도저히 한 생애의 짧은 기간의 修行만으로서는 성취될 수 없다는 생각에 근거하여 불타는 前生에서 수많은 훌륭한 功德울 쌓았음에 들림없다고 믿게 됐다. 이 에 따라 그의 前生을 이 야기 하는 本生談 J a t aka 들이 만들어 지 게 되었다· 뿐만 아니라, 佛陀와 성자들을 추모한 나머지 그들의 造骨

이 나 造品들의 崇拜도 성행하게 되어 信徒둘은 탑 s tiip a 이 라는 것 을 만들어 그 안에 造骨을 安置하고 탑 주위를 시계방향으로 돌면 서 參拜하며 獻花 로서 그들의 信 仰을 表 現하기도 했다· 이러한 佛 陀에 대 한 敬愛感과 信 心온 大 衆뭡i Mahasam g h i ka 에 서 더 욱 더 두드 러 쳐 , 佛pr E 를 완전 히 超世間的 lokott ar a 存在로 神格化해 서 까지 보 게 된 것 이 다. 大衆部에 의 할 것 같으면 諸佛世尊은 모두 出世間的 이며 모든 如來는 有漏法이 없으며, 그의 말은 모두 說法이고, 그 의 몸과 威力과 수명은 끝이 없으며, 그는 물음에 답하되 생각이 필요없으며 一충 1 j那의 마음에 一切法을 안다고 한다. 大衆部는 또 한 佛陀가 되 기 를 희 망하는 菩薩 Bodh i sa tt va 에 관하여 도 말하기 를 그들은 衆生을 利롭게 하려는 마음이 강하기 때문에 惡越(動物이나 峨鬼와 같이 나쁜 存在)에 태어나기를 원하며 또 마음대로 그렇게 할 수 있다고 한다. 大衆部는 다른 한편으로는 모든 衆生의 心性은 본래 깨끗하나 客 麗과 같은 須 t齒에 의하여 더 럽혀질 뿐이 라고 하여 모든 衆生이 佛이 될 수 있음을 暗示하고 있다 .10) 有爲法은 現在에만 存在한다고 하 여 經量部와 같이 有部의 法體恒有의 思想울 받아들이 지 않는다. 大衆部는 無爲法으로 9 개물 인정했다 .• 죽 擇滅, 非擇滅, 虛空 , 空 無邊處, 識無邊處, 無所有處, 非想非非想處, 緣起支性, 聖道支性이 다. 이 것 은 有部의 3 無爲法 이 외 에 禪定의 四段階, 緣起法, I\ 正 道 같은 것을 영원한 實在냐 眞理로 간주한 것이다·

10) 以上의 大衆部의 敎說은 『異部宗 輪論 』, 『大正新 修 大 藏經 』 49, p. 15 에 根娘.

* 참고문헌 Eareau, A., Les secte s bouddhiq u e du Peti t Vehic l e. Saig o n, 1955. Conze, E. , Buddhis t Thoug h t in India . London, 1962. Guenth e r, P. H. V. , Phil o sof; lzy and Psyc l zolog y in the Ablzid l zarma. Lucknow, 1957. Keit h, A. B. , Buddhis t Phil oso p hy in 11ldia and Ceyl o n. Mookerjc e , S. , Buddhis t Phil o sop hy of Univ e rsal Flux. Calcutt a,

1935. Ny a nati lok a Mahath era, A Guid e Throug h the Abhid h amma Pi tak a. Colombo, 1949. Lamott e, E. , Hi st o i r e du Bouddhis m e Indie n . Louvain , 1958. La Vallee Poussin , L. de, Le dog m e et la ph il o sop h ie du Bouddhis m e. Paris, 1930. , tra ns., L'abhid l zarmakosa de Vasubandhu. Paris , 1923 -19 31 . Rosenberg, 0. , Di e Probleme der buddhis t i sch en Phi/ oso p hie. Heid e l- berg, 1924. Yamakami , Sog e n, Sy s te m s of Buddhis t i c Thoug h t. Calcutt a, 1934. Stc h erbats k y , Th. , The Centr a l Concep tion of Buddhis m . London, 1923. Thomas, E. J., The Hi st o ry of Buddhis t Thoug h t. London, 1933. 塚本啓祥, 『初期体敎敬固史 0 硏究』 水野弘元, [i'{L,.敎(J)分派&군(J)系統』, 『講座体敎』, Ill 福原亮嚴, 『有部阿昆達磨 論書 (J)晃達』 佐佐木現順, 『阿昆達磨思想硏究』 木村泰賢, 『阿昆達磨論 O 硏究』 , 『小乘 {A 敎思想論』

제 6 장 婆羅門敎의 再整備 1 婆羅門敎와 佛敎 불교나 챠이나교와 같은 자유사상적 종교운동은 종래의 바라문교 의 전동에 커다란 타격을 가했다. 바라문傳統의 중십은 어디까지나 베다의 祭祀儀式과 이에 따르는 바라문계급의 종교적, 사회적 권 위에 있었던 것이다. 불교나 챠이나교는 강한 倫理的 合理性에 입 각한 종교로서 反祭祀主 義 的 성격을 지녔고, 社 會 的으로도 또한 超

世間的이고 平等主 義 的인 倫理觀으로 인하여 바라문계급의 득권~ 인정하지 않게 되었다. 이러한 정신은 이미 바라문교의 내부에서 도 일어나 우파니샤드 사상의 배경을 형성하기도 한 것이었다. 그러나 바라문교의 전동에 가장 큰 위협이 된 것은 무엇보다도 佛 敎였다. 불교는 특히 마우리 야 Maur ya 王朝의 아쇼카王의 歸 依를 받아 그 의 지원 아래 크게 세력이 팽창하여 全印度的인 종교로서 성장하게 될 뿐만 아니라 주변의 諸國들에까지 전파되게 되었다. 아쇼카王은 마우리 야王朝의 建 設者인 챤드라굽타 Candra g u pt a 의 손자로서 B. C. 269 년경 에 왕조를 물려 받았다. 챤드라굽타는 알렉 산더 大王의 印度 西北部 侵 入 (B.C. 327) 으로 인한 인도의 정치적 혼란을 틈타서 당시 의 강대 국이 었 던 마가다 Ma g adha 의 난다 Nanda 왕을 제 거 하고 首都 과탈리 푸트라 P 칵 a lip u t ra 를 장악하여 마우리 야 Maur y a 王朝를 수립 했다 (B.C. 320). 챤드라굽타는 그의 大臣이며 유명한 『質利論 Ar tha - sas t ra 』의 著者 로 전해지는 카우틸리 야 Kauti lya (혹은 Carak y a) 의 보 조를 받아 인도의 역사상 최초로 강력한 統一國家롤 형성하는 偉業 을 이루게 된 것이다. 아쇼카王의 治鎖에 관하여는 다행히도 그가 남긴 바위와 石柱에 새긴 勅令둘을 동하여 많은 것을 알 수 있다. 이 칙령에 의할 것 같 으면 그는 많은 征服활동을 동하여 그의 영토의 확장에 힘쓰던 중 印度 中東部의 카링 가 Ka liitg a 지 방의 정 벌 후에 戰爭의 椿狀을 깨 닫 고 마음을 돌이켜 佛敎에 歸依하게 되었다고 한다. 그는 이로부터 전쟁을 통한 영토의 확장정책을 포기하고 그 대신 〈法에 의한 勝 利 dhammav ij a y a 〉를 추구하는 것을 그의 對外政策으로 삼았다고 한다. 실제로 그는 이와 같은 도덕적인 정책을 통하여 인접국가들로부터 많은 〈승리〉룹 거두었다고 주장하고 있다· 內政에 있어서도 그는 仁政웅 베풀어 여행자를 위하여 길가에 果實나무를 심고 휴게소를 만들고 우물을 파는 일, 약초의 재배와 療義院의 설치 등 사회복지 사업에 힘썼다. 그는 특별히 음식과 제사를 위한 殺生의 禁止 랴됴 1 후 룰 강력히 추진했으며 그 자신 사냥을 하는 대신 佛敎의 造蹟地에 巡禮룰 행했다고 한다· 그는 이러한 法에 의한 동치를 위하여 法大 官 Dharmamahama t ra 둘을 지 방에 다 파견 하여 감독하게 까지 하였 다. 아쇼카王온 당시의 모든 종교교단들에 관용을 베풀었지만 그 자 신은 佛, 法, 僧의 三寶에 귀의한 불교신자였다· 그가 전파하려고 한 法 dhamma 이란 불타의 깊은 哲學的 眞理를 말한다기보다는 주 로 善 한 도덕적 행위를 뜻했지만, 여하튼 그것은 바라문의 사회윤 리 로서 의 〈다르마 dharma 〉가 아니 라 불교의 普通主義的 平等思想에 입각한 윤리적 善울 의미했다는 데서 큰 의의를 지녔던 것이다. 마우리야王朝는 아쇼카王의 死後 급속히 쇠퇴하게 되었고 印度는 다시 정치적 혼란기로 들어갔다. B.C. 183 년경에는 바라문 출신 의 장군 푸샤미 트라 슝가 Pu~y am i tra Sun g a 라는 사람이 나타나 마지 막 마우리야王울 제거하고 숭가王朝를 수립했다. 그는 정몽 바라문 주의의 信奉者로서 베다의 動物祭祀를 부활시키며 佛敎를 탄압 했다.