金學主

金學主 金學主

金學主

中國古代文學史

中國古代文學史

머 리 말 이 『 중국고대 문학사(中國古代文 學 史)』는 중국 사람들의 자기 네 고 대문화에 대하여 지닌 선입견으로부터 탈피하여, 객관적인 입장에 서 중국문학사의 원류라 할 수 있는 〈고대 〉 문학의 성격과 흐름을 밝혀 보자는 의욕에서 착수하었다. 그러나 여기에서 다루고 있는 〈고대〉는 지금으로부터 대략 3000 년 전에서 2000 년 전에 이르는 1000 여년간에 걷찬 시대여서, 지금 우리에게 전해지고 있는 그 시대의 문학사 자료들은 모두 어느 정 도까지 믿어야 할는지 갈피를 잡기조차 어려운 지경이다. 이미 이 〈 고대 〉 에도 한자( 漢 字)가 상당한 발전을 이루고 있었던 것은 사실이 지마는, 아직도 한자의 자체(字 體 )가 통일되지 못하고 있던 〈고문자 시대(古文字時代) 〉 를 조금도 벗어나지 못한 시기이다. 이것은 중국 고대문학의 자료들이 모두 본시논 제각기 다론 자체의 한자를 사용 하여 서로 다른 문빕 아래 씌어졌었을 것임을 뜻하는 것이다. 그 위에 이것들은 대체로 대쪽이나 나무쪽에 써서 책으로 엮은 것들이어서, 오래 전해 내려오는 동안에 많은 혼란이 일어날 수밖 에 없는 성질의 것이었다. 따라서 우리에게 지금 전해지고 있는 고 대문학의 자료들이란 전해 내려오는 동안에 수많은 변혁을 겪었을 것이다. 그 중 가장 결정적인 변혁은 모두 적어도 한(漢)대 이후에 새로 동일된 자체로 다시 베껴지고, 또 책의 체계도 모두가 다시 정 리하여 편정(編定)되지 않은 것이 없다는 접이다.

그 위에 또 이들 자료는 모두가 1000 년이란 건 〈고대〉 중의 어느 시기를 대표하고 있는 작품인지 확정하기도 어렵다. 십지어 전국 ( 戰 國)시대 제자(諸子)들의 책까지도 모두 그 작자가 알려지고 있기 논 하지만, 실제로 그 책이 한 시기에 한 사람의 손에 의하여 이루 어전 것이라 생각되는 것이란 하나도 없다. 그것은 이 책들이 그처 자로 알려진 사람들보다도 훨씬 후세에 지금 우리가 보는 것과 같 은 형식의 책으로 이루어전 것입을 뜻한다. 그리고 이것들은 어떤 부분이 얼마만큼 후세 사람들에 의하여 씌어지고 고쳐진 것인지 확 언할 길이 없다. 이러한 여러 가지 사정 때문에 〈중국고대문학사〉를 객관적 과학적 인 태도로 쓴다는 것은 의욕과는 달리 거의 불가능에 가까운 일이 었다. 다만 아전의 〈중국문학사〉를 쓴 분들이 〈 고대 〉 문학을 에워 싸고있는여러가지 문화적 득칭들에 대하여 소홀했던접을약간보 충한 것으로 만족하는 수밖에 없을 것 같다. 중국 〈고대〉에 있어서 의 한자의 발달상황 및 고대인의 문장의석, 작가와 독자의 성격 같 은 것은 그 시대 문학의 성격을 파악하는 데 무엇보다도 중요한 요 소일 것인데도, 이제껏 대부분의 사람들이 이에 대하여 크게 주의 를 하지 않았던 듯하다. 이러한 여러가지 문학의 성격을 결정하는 문화적인특칭을올바로파악한위에 그시대의 문학은올바로 이 해할 수가 있을 것이다.

그러 나 이 러 한 새 로운 각도에 서 〈중국고대 문학사〉를 쓴다는 일은 필자에게는 능력에 비하여 지나찬 욕십인듯하다• 본시는 중국 고대 문학의 몇가지 문제접만을 제시하려는 뜻에서 〈중국고대문학론〉을 쓰고자 하였었다. 그런데 이 책을 쓰는 데에 경제적 인 후원을 한 〈 대우학술문화재단〉 기획부의 다론 분야의 처술들과의 군형을 위한 조정에 따라 〈문학론〉이 〈문학사〉로 바뀌어지고 만 것이다. 그러나 필자의 본래의 목적에는 변함이 없었다. 다만 어느 정도의 성과를 거두었는가 하는 것이 내십 두려울 따름이다. 어떻돈 중국의 고대문학은 중국문학의 바탕이 되는 것이다. 이러 한 시 도는 중국의 고대 문학분만이 아니 타 중국문학사 전체를 올바 로 이해하고 연구하는 데 얼마간이라도 도움이 되리라 믿는다. 들 림없이 있을 것으쵸느 생각되는 찰못에 대하여 여러분의 거리낌없는 가르침이 있기를 간절히 빈다. 1983 년 5 월 8 일 金學 主

中國古代文學史 차례

머리말―3一. 序說1. 〈고대〉의 문학사적 특징―122. 〈고대문학〉에 있어서의 작자―173. 〈고대문학〉에 있어서의 독자―214. 〈고대〉의 字와 그 書寫 방법―235. 〈고대> 중국인의 문학의식―316. 〈중국고대문학사〉의 방법―35〈문학사 참고도서〉―37二· 『詩經』1. 서론―412. 중국 고대의 〈시〉에 대한 인식― 463. 『시경』의 내용―604. 『시경』의 문학적 성격―695. 결론—79〈참고도서>—82三· 『書經』1. 『서경』의 성격과 저작 시기一852. 『서경』의 편찬과 그 내용―903. 『서경』의 문장과 특징—934. 후세 문학에의 영향—102〈참고도서〉—108四. 戰國時代의 문학

1. 〈紀事〉의 글—111I. 『좌전(左傳)』 113 • 〈참고도서〉 1252· 『국어 (國語)』 I27 • 〈참고도서〉 1353. 『전국책 (戰國策)』 I36 • 〈참고도서〉 1432. 〈立言〉의 글――― 144l. 『논어 (論語)』 147 • 〈참고도서〉 1532. 『맹자(孟子)』 155 • 〈참고도서〉 1603. 『묵자(墨子)』 162 • 〈참고도서〉 1674. 『장자(莊子)』 168 • 〈참고도서〉 1765· 『순자(荀子)』 178 • 〈참고도서〉 1866. 『한비자(韓非子)』 187 • 〈참고도서 > 1957. 『여씨춘추(呂氏春秋)』 196 • 〈참고도서〉 200五. 餘論1. 〈중국문학사〉에 있어서의 『楚辭』의 문제一2032. 〈중국고대문학사〉에 있어서의 소설 • 희곡—2133. 중국 고대문학의 성격—2244. 한자와 그 書寫方法의 발달을 통해 본 중국 고대문학사의 시대구분—229색인 1 人名—237색인 2 事項 • 冊名一242一. 序說

이미 우티 나라에도 대여섯 가지 〈중국문학사〉가 나와있고, 중국 을 비롯하여 일본 및 구미 여러 나타에서도 일일이 헤아릴 수 없을 정도의 많은 수의 〈중국문학사〉가 나와 있다. 그리고 근년에는 중 국 대륙에서 사회 • 경제사나 유물사관을 바탕으로 한 새로운 〈중국 문학사〉가 여러가지 나와 많은 사람들에게 읽히고 있다. 그러나 이들 문학사들의 거의 모두가 중국사람들의 전통문화에 대한 선입견으로부터 크게 벗어나지 못한 입장에서 문학사의 전개 를 파악하고 있다. 그것은 고대문학사의 경우 더욱 두드러진다. 중 국 고대문학에 있어서는 거의 모든 작품의 완성연대와 작가의 생애 가 분명하지 않은데도, 대체로 지금 전해지고 있는 고대의 작품을 중십으로 그대로 그 시대의 문학을 이해하고 문학 발전의 흐름을 과 악하려 하고 있다는 것이다. 십지어는그시대의 문화적인 성격이나 작품을 쓴 작가들이나 그것을 읽은 독자들의 사회적 성격 및 작품 을 쓰는 방법 같은 것에 대한 고려도 매우 소홀한 돗하다. 따라서 고대의 작품들을 전통적인 학설대로 그 시대의 문학을 대표하는 것 이라고 받아들여도 좋은가, 또는 그 시대의 작가들이 이 작품들을 어떤 의식 아태 썼는가 하논 문제조차도 별로 따져본 예가 드문 것 같다. 근래에 대푹에서 나온 〈중국문학사〉 중에는 새로운 입장에서 문학사의 흐름을 정리하려고 애쓴 것들이 여러가지 나왔지마는, 아 직도 모두 자기네 전동문화에 대한 중국인의 입장으로부터 크게 벗 어나지 못한 듯하고, 또 현대인의 입장에서 고대 문학 작품들을 그 대로 받아 들이며 새로운 해석이나 하려는 태도도 크게 바뀌지는 않은 듯하다. 따라서 여기에서는 먼저 이런 종전의 문학사들이 지 닌 문제접들을 감안하면서, 이 문학사를 쓰는 입장을 정리하고자 한다.

1. 〈고대 〉의 문학사적 특칭

여 기 에 서 말하는 고대 문학의 〈고대 〉는 이 른바 선진시 대 (先 秦時代 ) 와 대략 맞먹는 시대이다. 그러나 실제로 여기에서 다루어진 시대 는 주(周)나라 초기 (B.C. 1122 무렵 )부터 전시 황(秦始皇)이 천하물 동 일한 무렵 (B.C . 246) 까지 인 서 주(西周) • 동주(東周)시 대 이 다. 중국에 는 이 미 상(商)나타 시 대 (B.C . 1751~B.C. 1110)1) 에 도 한자 (甲骨文, 金文)가 통용되었었고, 그 한자의 발생은 다시 5000 년 이상 울 거슬러 올라간 태고시대에 이루어졌을 거라는 것이 문자학자들 의 거의 공통된 견해이다. 이것은 곧 중국문학의 기원은상황(三皇) 오제(五帝) 같은 전설적인 임금이 다스리던 태고적까지도 소급할수 있음을 뜻한다. 그러나 주나라 이전의 상나라때만 하더라도 우리가 문학으로 다물 만한 구체적인 작품울 전혀 남기지 못하고 있다. 갑 골문(甲骨文)은 모두가 간단한 접 (占)을 찬 기 록이 니 문제 삼을 만한 굳이 못되고, 여러 전적들 속에는 요(堯) • 순(舜)임금 때의 격양가 (擊壤歌)” • 경운가g卽雲歌 )3) 를 비롯하여, 은(殷)나라 말엽의 백수가 (麥秀歌 )4) 와 채미가(採薇歌 )5) 등도 전해지고 있으나 모두 믿을 게 못

1) 董作賓 • 嚴一芹 共編 『年代世系表』(豪北藝文印 합館 ) 의 거 •

2) 見於 『帝王世紀』· 짬 皇甫諸 編. 3) 見於 『尙합大傳』 · 4) 見於 『史記』 宋微子世家. 5) 見於 『史記』 伯夷列傳.

된다. 상나라때에는무(巫)가성행하여 6) 여러 가지 귀신을 섬기며 갖 가지 제사를 지냈는데, 노래와 충으로 강신(降神)을 하기도 했거니 와 그 밖의 노래와 충도 퍽 유행했었으니 상당한 수준의 시가(詩歌) 가 있었을 것임을 추측할 수 있다. 그리고 『서경( 간經 )』 상서(商간) 의 반경(盤庚) • 고종융일(高宗形日) • 서백감려(西伯戱黎) • 미자(微子) 같은 편에는 상나라 사(史)의 유문(造文)이 어느 정도 담기어 있을 것으로 보이니, 상나라 때의 산문의 수준도 상당했을 것이다. 그러 나 지금 우리에겐 확실한 자료가 남아 있지 않으니, 이 시대도 문 학사에서 메어 버리는 수밖에 없다.

67)) 이십 지문 어제 太논 戊뒤 의대 에『는시경. !巫I咸 ., I i'祖서경乙.!때l을 에논 는술 할巫땄 때이 자나세라히를 다다시스 렸얘다기(할『史 것記임』. 殷本紀).

따라서 중국문학사는 주(周)나라 때의 『시 경』 • 『서 경』에서 그 출 발을 잡는 수밖에 없게 된다. 『시경』에는 상송(商碩)이 들어 있지만 그것은 송(宋)나라의 노태였음이 분명하고, 『서경』에는 요건(堯典) 울 비 롯하여 하서 (夏 書 ) • 상서 (商 書 )가 들어 있지 만 모두 주나라 때 의 사관(史官)들의 손에 이루어전 것이라 보아야 할 것이다.” 따라 서 확실한 〈중국문학사〉는 주(周)나라에서 시작된다고 보아야만 할 것이다.

주나라 시대는 봉건사회(封建社會)의 초기 단계로서 처음에는 크 고 작은 수백개의 국가와 부락의 집단이었으나 뒤에 가서는 영주 (領主)들 사어에 서로 랫고 빼앗기는 전쟁이 벌어져 종말에는 일곱 개의 큰 나라만이 남았었다. 이 때의 천자(天子)는 온 세상의 예악 (禮樂)과 정벌(征伐)을 관장하게 되어 있었으나, 뒤에 벌어전 약육 강식의 혼란 속에서는 다만 질서를 대표하는 상칭적인 존재에 불과 하였었다. 그리고 이 때의 주나라 영역이란 것도 황하(黃河) 유역을 중십으로 한 일부 지역에 불과하였고, 뒤에 장강(長江) 유역이 중국 역사의 무대 위에 등장하였지만 아직도 미개한 상태를 벗어나지 못 했었다. 그러나 전시황의 통일로 말미암아 정치권력이 황제에게로 집중되었고, 그 영토도 지금 우리가 생각하는 중국의 크기로 거의 굳어졌다 .8) 따라서 〈고대〉를 계승하는 진한시대(秦漢時代)란 정치적

8) 물론 만주(滿洲) • 몽고(蒙古) • 서 장(西藏) 같은 변두리 지 역 까지 영 토로 확보되 었다는 뜻은 아니다.

으로나 지리적으로나 후기 중국 봉건사회의 터전이 마련되었던 시 대이다. 선전시대엔 황하유역을 중십으로 한 제한된 지역 안에 봉건 지배 계급인 사대부중심의 문화가발달하였었다. 득히 주나라말기의 전 국(戰國)시 대 에 는 유가(儒家)를 비 못한 제 자백 가(諸子百家)들이 나와 한문화와 학술이 다양하고 화려한 발전을 이루었었다. 그러나 전시 황은 천하를 통일하는 데 이어 온 천하의 경제 제도와 학술 • 문자 둥을 통일하였다. 이를 이온 한(漢)나라는 진나라의 정치적 경제 적 문화적 통일을 계승하면서 초(楚)나라를 비롯한 다론 지역의 문 화까지 흡수하여 새로운 중국문화의 터전율 마련한다. 한나타 무제 (武帝, B.C. 140~B .C . 87 재 위 )는 공자(孔子)의 가르침 을 그 시 대 상 황에 맞도록 새로운 해석을 하면서 유가사상을 정치원리로 받아들 여, 그것이 이후 2000 년의 중국 역사를 통하여 지배적인 위치를 차 지하도록 만들었다. 그리고 동한(東漢)에 완성되었덴 도교나 새로 운 불교의 수입도 더욱 폭넓은 중국문화의 형성을 이룩하게 한다. 그리고 주나라 때의 문학은 개인의 굳이라기보다는 정치적인 지 l1 서집단 또는 그 집단에 끼기를 바라는 사람들의 실용적인 문장이었 다. 동주(東周)에 와서는 개인의 이름 아래 전하는 여러가지 저작들 울 남기고 있지만, 그 책의 처자들이 직접 쓴 것이라고 생각되는 굳은 매우 적 다. 『좌전(左傳)』 • Ii'국어 (國語)』가 좌구명 (左丘明)이 란 노(魯)나라 사관성澤)이 쓴 글이라고 전해지고 있지만, 여기에는 후인이 고치거나 덧붙인 글이 많으며, 또 좌구명이란 이름만이 확 실할 분, 그가 어느 때 어떻게 살았고 이 책들과의 관계는 어떠한 가도 전혀 알 길이 없다. 이 밖의 제자백가의 경우도 모두가 그러 하다. 따라서 유가의 경전이나 제자백가들의 글은 모두 세상을 올 바로 다스리고 사람들이 올바로 살아나갈 길을 계시하기 위하여 쓴 글들이고, 역사적인 기록이라는 것도 실은 세상울 올바로 지배하는 데 도움울 주기 위한 굳이지 지난 시대의 역사를 사실대로 기록한 것은 아니다. 전한(秦漢)대에 들어와서는 주나라 때의 이러한 글들을 계승하면 서, 다론 한편으로는 문장을 구성하는 그 자체에서 순수한 아름다

움을 추구할 수 있다는 것을 발견하게 된다. 이러한 수사( 修辭) 를 통한 미의식( 美意識 )의 추구는 곧 글을 쓰는 사람의 개성을 드러나 게 하여 작가들은 모두 자기 이름을 작품 앞에 분명히 내세우게 된 다. 이 것 을 주도(主財)한 것 이 한부(漢賊)이 다. 그리 고 굴을 동한 사 람의 생각이나 감정의 표현은 또 수사와 다른 아름다움을 이물 수 있다는 것도 깨닫게 된다. 산문에 있어서는 이미 진나라나 한나라 초기 에 도 그러 한 아름다움의 추구의 가능성 을 막연히 나마 느꼈 던 듯하나, 그 본격적인 전개는 동한(東漢) 때에 유행하기 시작한고시 (古詩)부터라 할 것이다. 어떻든 이러하기 때문에 진한대는 중국문 학사가 본격적인 전개를시작한시대라는중요한 의미를 갖는다. 더 크게 볼 적에는 전한대가 이전의 한문화에서 벗어나 보다광범한 중 국문화를 본격적으로 전개하기 시작한 시대라고도 할 수 있을 것이 며, 중국의 학술사나 사상사도 선전의 자료들을 정리하고 해석하여 새로운 전개를 보여준 시대라 할 것이다. 그것은 여기에서 〈중국문 학사〉는 〈 고대〉를 벗어남을 뜻하는 것이다. 다시 선전시 대 의 주나라는 서 주(西周 B.C. 1122~B.C. 771) 와 동주 (東周 B.C. 770~B.C. 247) 로. 나뉘 어 지 고, 동주는 다시 춘추(春秋 B.C. 722~B .C . 481) 시 대 와 전국(戰 國 B.C . 403~B .C . 221) 시 대 로 나뉘 어 전 다. 서주시대에는 그 시대에 지어졌다는 굳둘이 전하기는 하나, 그 것들은 모두 동주시대에 이루어전 책들에 실려 있는 것들이다. 춘 추시 대에는 일부 유가의 경전이 이루어진 이의에 공자 • 노자 • 좌구 명 (左丘明) 같은 저 작을 남건 사람들이 나왔다 하나, 실상 이 들의 이 름 아래 전해지는 책들은 『춘추』를 제외하고는 거의 모두가 전국시 대에 그들의 제자들 또는 전혀 관계없는 다른 사람의 손을 통해 이 루어진 것들이다. 그리고 전국시대에 와서야 이른바 〈제자백가〉들 이 쏟아져 나와 수많은 처서를 남기게 된다. 전한시대에도 진나라는천하를 통일하기는 했으나 동치 기간이 너 무나 짧았고, 한나라만은 다시 서 한(B .C.206~A.D . 24) 과 동한 (A.D. 25~195) 으로 나뉘 어 진다. 서 한은 사부(辭賊)를 중십 으로 하여 문장 의 수사를 동한 형식적인 아름다움을 추구한 시대이고, 동한에 와 서는 고시(古詩)가 유행하면서 문장의 형석미분만이 아니라 그 내용

을 통해서도 아름다움의 추구가 가능함을 깨우쳤던 시대이다. 그리 고 서한대에도 작가들이 자기 이름을 내걸고 작품을 쓰기는 하였지 만, 글을 쓰는 문인 또는 지식인으로서의 자기의식은 뚜렷치 못하 였었다. 문인 또는 지석인둘의 사회적인 자각은 동한에 와서야 이 루어진다. 따라서 〈중국문학사〉에 있어 서 의 〈고대 〉란 본격 적 인 중국문학의 전개를 준비하는 시대이다. 〈고대〉의 가장 두드러진 특칭은 그 문 장들이 실용(宜用)과 비실용의 구분도 애매하고, 십지어는 산문과 운문의 구분도 뚜렷하지 않았으며, 그 글이 역사적인 것인지 철학 적인 것인지 또논 문학적인 것인지도 확연히 구분할 수 없는 것이 라는 접이다. 그분 아니라 한자(漢字)의 자체도 아직 통일되지 않고 문법이나 문장의 표현 기능조차도 완비되지 못하였던 시대이다. 지 금 우리가 보는 〈고대〉 문학의 자료들은 모두 한(漢)대 이후에 정 리되고 확정된 것이어서, 그 처작의 체계나 문장까지도 후인들의 손질이 모두 가해진 것이라 보아야만 할 것이다. 이러한 사실들은 우리가 다루어야 할 중국 〈고대〉 문학의 자료나 그 문학적인 성격 이 후세의 것들과는 크게 다른 것이었음을 뜻한다. 이 때문에 〈고 대〉 문학을 논하는 데 있어서는 사전에 검토하여야만 할 여러가지 문제가 생기게 되는 것이다•

2. 〈고대문학〉에 있어서의 작자 우리에게 전해지고 있는 중국 고대문학의 작가들이란 거의 모두 가 봉건지배계급에 속하거나 지배계급으로 발돋움하려는 사대부들 의 작품이다. 따라서 그 작품이라는 것도 모두가 그 시대의 도덕에 바탕을 둔 정치와 관련 있는 것들이다. 간혹 『시경』의 국풍(國風) 에 들어 있는 민가(民歌)들처럼 서민에게서 나온 것들이 있기는 하 나, 그것을 정리하고 기록하여 전한 것은 사대부들이며, 따라서 서 민의 감정이나 생활을 노래한 민요라 할지라도 그 해석은 세상을 다스리는 정치적인 입장에서 행하여졌고, 그것들이 전해지고 읽혀 전 의의도 정치적인 가치에 있었다. 시 대 별로 따져 보면, 서 주의 작품들이 란 모두 사관여봐f)에 의 하 여 기록되었거나 정리된 것이다. 사관들은 극히 적은 수의 동치자 들(천자를 중십으로 한)을 위하여 이것들을 기록하고 정리한 것이 며, 또 그 일은 사관들 집안에 대대로 전해지던 가업이었기 때문 에, 거기에서는 글을 쓴 사람들의 자기 의식이나 개성 같은 것은 찾 아보기 힘들다. 동주로 들어오면서 춘추시대에 와서는 제후들의 나라가 서로 싸 우기 시작하여, 여러 나라마다 제각기 천자보다도 자기의 이익을 추구하여야 할 필요가 생긴다. 그 때문에 춘추시대에 와서는 천자 의 사관보다도 여러 제후의 나라들의 사관의 활동이 더욱 활발해진 다. 그러 나 나근택 (羅根澤)이 「전국 전에 는 사가(私家)의 처 작이 없

었음을 논함」이란 논문에서 증명하고 있듯이 춘추시대엔 아직 개 인적인 굳이란 출현하지 않았었다. 공자가 이전의 기록들을 정리하 여 편정 (編定)한 유가의 〈육경 (六經)〉이 이 시 대 의 가장 두드러 진 입 적이었다. 춘추시대에 와서 무너지기 시작했던 서주 봉건제도의 기 반인 종족제도가 맥을 못 추게 되고 여러 나라들 사이의 싸움이 더 욱 첨예화한 전국시대에 와서야, 새로이 등장한 각 지역의 지배재 급의 이익을 대표하는 여러 작가들이 쏟아쳐 나왔다. 예를 들면 새 로 일어난 가족제도를 바탕으로 하여 대두한 지주 계급의 이익을 대표하는 유가(儒家)와, 전란중에 두드러지기 시작한 서민 세력을 대표(서민울 위하는 게 아니라 서민의 입장을 지배에 반영시키려는 것이었지만)하는 묵가(墨家)와, 새로 등장한 지주와 상인들의 이익 울 대표하는 법가(法家) 둥이 그것이다. 그리고 이들은 각각 그러한 독칭이 강한 일정한 지역의 이익을 대표한다고 볼 수도 있다. 그러 나 이들 제자백가도 여전히 정치에 참여하거나 사회를 바로 이끌 어 보려는 의식울 전혀 버리지 않았었고, 신분은 여전히 사대부의 입장을 벗어나지 않았었다. 반고(班固, 32~92) 의 『한서( 漢밤 )』 예문 지 (藝文志)를 보면, 제 자(諸子)의 원류를 논한 대 목에 서 각각 유가 (儒家)는 사도지 관(司徒之官)에 서 나왔고, 도가(道 家 )는 사관(史 官 )에 서, 법가(法家)는 이관(理官)에서, 명가(名家)는 예관( 禮 官)에서, 묵 가(墨家)는 청 묘지 수(淸廟之守)에 서 , 종횡 가(從橫 家 )는 행 인지 관(行 人之官)에 서 , 잡가(雜家)는 의 관(議官)에 서 , 농가(農家)는 농칙 지 관 (農稷之官)에서, 소선가(小說家)는 패관(牌官)에서 나왔다고 말하고 있다. 이것도 전국시대의 작가들이 모두 개인적인 입장에서 굳울 쓴 것이 아니라 각기 다른 지배집단울 대표하고 있음을 뜻하는 것 이다. 따라서 이 시대의 작가들도 개인이나 개성 같은 것은 문제삼 지 않았었다. 그리고 지금 전하여지는 제자백가의 처서들도 거의 모두가 사실은 그 작품을 그들이 직접 쓴 것들이 아니다.

9) 顧頓剛 編 『古史辨』 四冊 上縱 所跋.

전한대에 들어와서야 작가들은 바로소 자기 이름을 내세우며 자 기 책임 아래 글을 쓰기 시작하였다. 그리고 수사(修辭)가 중십을 이루기는 하였지만 글이 정치와의 관련이나 실용을 떠나 아름다움

이나 어떤 다른 가치를 추구할 수 있다는 것도 발견하게 되었다. 따 라서 정말로 작가라 부를 수 있는 사람들은 진한대에 비로소 나타 났다 하여도 과언아 아닐 것이다. 그렇지만 이 시대의 작가둘이 굳 울 쓰는 명분을 완전히 정치와 무관한 분야에서 발견하였거나, 지 배계급 주변으로부터 완전히 벗어났었다는 뜻은 아니다. 한나라 고 조( 高 祖)나 무제 (武帝)처 럼 , 한대 에 들어 와서 는 천자나 귀 족들도 자 기의 위세를 표현하기 위하여 자신이 직접 글을 쓰거나 아태 사람을 시켜 글을 짓게 한 데서, 개인으로서의 작가가 촌재하였던 것이다. 이제까지 나온 문학사들을 보면 대부분이 이러한 작가와 그들의 작품울 중심 으로 문학의 흐름을 엮 어 왔다. 그러 나 우리 는 〈중국고 대문학사〉의 경우 이러한 작가들이 전정한 의미의 작가라 할 수 있 는가 한번 반성해 볼 팔요가 있을 것 같다• 서양의 경우에도 중세기 이전에는 우리가 지금 생각하는 개인으 로서의 작가나 예술로서의 문학에 대한 개념이 촌재하지 않았다. 그 때 문에 현대 프랑스의 비 평 가 롤랑 바르트 Roland Ba rt hes 는 중세 기의 작가룬 다음 네 부류로 나누고 있다 .10) 첫째는 전사자(薛寫者, Scr ipt or ) 로서, 그는 아무것도 덧붙이지 않고 베끼기만 하는 사람이 다. 둘째 는 편찬자 Corn pi la t or 로서 , 그는 그 자신의 것 이 아닌 모든 것을 덧붙일 수 있다. 세째는 주석자 Commen tat or 로서, 그는 원전 울 남이 이해할 수 있도록 거기에 자기 생각을 덧붙이는 사람이다. 네째는 처자 au t hor 로서, 그는 그 의의 딴 사람이 생각한 것에 기대 어서 자기 자신의 생각을 감히 발표하는 사람이타는 것이다 .11)

10E) cLo'lae nPcirea n tni qe u e rhDeetso r Hiqa uu ete s- AEi td ue d -mese—m Coeirn e t ,r e AD. 'e6t. u 2d . e s Lb'eecsr itC, omCommumniuc na tiic oa nt i oDn es masse, 1970.

11) 이상 김현의 『韓國文學의 位相』 p . 10 의 요약을 대체로 전재한 것임.

롤랑 바르트의 작가들을 두고 중국의 고대문학 작가들에 대하여 반성해 불 필요는 없을까? 『시경』 국풍이 민요라하여 주나라 시대 의 서민들을 그 작가로 보는 게 옳을까? 『서경』 요전(堯典) • 하서 (夏 밤 ) • 상서 (商 書 )의 굳둘이 각기 요임 금이 나 하나라 • 상나라 때 사 관(史官)의 기록이라 하여 그 때의 사관을 작가라 보는 게 옳을까? 그들보다는 『시 경 』 • 『서 경 』의 편찬자나 전사자들의 의 식 이 작품의

성격 형성에 더욱 결정적인 영향 을 주 고 있다고 보아야 할 것이다. 그리고 그 학술사적 또는 문학사적 의의는 주석자들에 의하여 부여 되고 있다고 보아야 할 것이다. 『시경』의 민요들은 후 세의 지식인 인 편찬자와 전사자들에 의하여 선택된 다음 그 문장은 다시 그 들 에 의하여 수식되고 고쳐진 것이며, 주석자들에 의하여 그것들은 성인(聖人)의 도( 道 )를 밝히는 글로 해석이 강요되어 왔기 때문이 다. 제자백가들의 글도 마찬가지이다. 『논어』나 『장자』 • 『묵자 』 라 하더라도 그것온 공자나 장자, 묵자의 손에 의하여 직접 씌어진 것 둘이 아니라, 편찬자들에 의하여 문장으로 옮겨졌고 전사자들에 의 하여 수정이 가해졌으며 au t hor 인 저자에 의하여 내용이 추가되었 던 것이다 . 『장자』의 외편(外篤) • 잡편( 雜篇) 같은 것들이 그 좋 은 보기이다. 그리고 이것들도 그 학술사 또논문학사적인 가치는주석 자들에 의하여 이루어졌으므로 후 세에 오랜 세월을 두고 후인들이 이해하였던 그들 작품의 성격은 공자나 장자 • 묵자의 의도보다도 주석자들이 더 결정적인 역할을 하고 있는 것이다. 따라서 주석자 들도 공자나 장자· 묵자 못지 않게 작가로서의 역할을 수행하고 있 다고 보아야 할 것이다. 서양의 경우와 꼭 같지는 않겠지만 중국의 〈 고대문학사 〉 에 있어 서도 작가의 성격 문제는 다시 한번 검토할 필요가 있다. 우리는 작가에 대한 새로운 인식을 통하여 중국의 고대문학사의 흐름을 좀 더 올바론 방향에서 파악할 수 있게 되리라 믿는다. 그와 아울러 어느 시대건 문학의 발전이나 흐름은 작가나 작품에만 의존하여 이 루어지는 것이 아니라 그 문학의 독자의 성격이나 처술의 방법, 책 의 형태와 그 보급방법 및 그 사회의 문화적 환경 동 여러 가지 여 건에 의하여 종합적으로 이루어지는 것이기 때문에, 문학사는 종래 의 작가와 작품 중십의 서술에서 탈피하여 여러가지 각도에서 연구 할 필요가 있다. 득히 중국의 〈고대〉와 같은 정치 • 사회 • 경제 • 문 화 동 모든 면에서 특수한 조건 아태 있었던 시대는 더욱 그러하 다. 그러나 능력에는 한계가 있으므로 이러한 모든 면으로부터의 재검토는 불가능하다 하더라도 적어도 문학과 관계되는 두드러진 특수한 조건들은 소홀히 하지 않도록 노력 하여 야만 할 것 이 다.

3. 〈고대문학〉에 있어서의 독자 옛날에는 글을 쓰는 사람들도 그 사회에 있어 목수한 계층에 속 하는 사람들이었지만, 그 쓴 것을 읽고 즐기는 사람들도 특수 계층 의 사람들이었다. 따라서 고대문학사에 있어서는 그 글을 쓴 사람 들도 중요하지마는 그 굳을 누가 쓰게 하였는가, 또는 그 굳을 누 구를 위해 썼는가, 쉽게 말하면 독자가 어떤 사람이었는가 하는 것 도 그에 못지 않거] 중요하다. 서주시대의 글들은 모두 일부 통치자들, 곧 천자와 그 주변의 및 사람둘을 위하여 기록한 것이다. 『서경』의 바탕이 된 사관의 기록 이 란 모두 천자(天子)가 천하(天下)를 다스리 는 데 참고자료로 상게 하기 위한 것이었다. 이 때 사관이 목표로 한 독자는 천자 한 사람 이라 하여도 과언이 아니다. 사관들은 천자가 그들의 기록을 동하 여 이전의 시정(施政) 방법이나 여러 가지 규범들을 알아 올바론 정 치를 해나갈 수 있도록 하기 위하여 그러한 기록을 남겼던 것이다. 다만 『시경』의 국풍(國風)에 실린 가요(歌語)나 소아(小雅) • 대아(大 雅)의 일부분의 시들은 처음부터 천자에게 들려주기 위하여 지어진 것은 아니었다. , 그 대부분이 민간에 유행하던 작자를 알 수 없는 작품들이다. 그러나 이런 민간의 노래를 수집하여 기록으로 남기게 된 까닭은 동치자가 그것들을 동하여 민정을 파악함으로써 정치의 참고 자로를 삼도록 하기 위한 것이었다. 따라서 서주시대의 작가 인 사관은 순전히 천자를 위하여 굳을 적었다고 할 수 있다. 또 이

것은 이 시대의 작가인 사관이 완 전히 독 자인 천자의 장악 아래 있 었음을 뜻한다는 것도 잊어서는 안 될 것이다. 동주시대에 와서도 그 시대의 문학의 독자는 여전히 일부 통 치자 들이나, 이 때는 여러 나라 들 이 서로 싸우고 있을 때이므로 이 시 대의 통치자들이란 천자분만이 아니라 여러 나라의 제후들과 그 냐 라 정치를 주무르던 권세가들도 포함하게 된다. 작가 쪽에 사관분 만이 아니라 사대부들도 가담하기 시작했던 것처럼 독자의 법위도 서주에 비하여는 약간 넓어졌던 것이다. 동주시대에 있어서도 뒤의 전국시대에 이르러서는 여러 나라들이 천자의 촌재조차도 무시하고 약육강석의 처철한 싸움을 벌였으므로 여러 나라들은 제각기 다른 입장을 지니게 되고, 통치자들도 제각기 서로 이해관계를 달리하게 되었었다. 이에 글을 쓰는 작가들도 자기가 처한 여건에 따라 서로 다른 지배집단의 이익울 대표하게 되고, 또 서로 경쟁하는 입장에 놓아게 되었다. 이 때문에 자신이 어떤 학파를 선택하고 그 학프}의 이론을 강화시키기 위해서나 또는 대립되는 다른 학파들을 비판하 기 위해서는 사대부 자신들이 여러 작가들의 글을 읽지 않을 수가 없게 되었다. 이 때문에 이 시대의 독자층으로 사대부들이 비로소 참여하게 되었던 것이다. 그러나 문장 사용의 보편화, 곧 독자층의 확대는 다음에 울 진한대를 기다리지 않으면 안된다. 이러한 시대에 다론 독자들의 성격 변화는 그 시대 문학의 성격을 결정하는 데에도 큰 작용을 가하고 있다. 따라서 그 시대 문학 작 품을 올바로 이해하고 문학사의 흐름을 제대로 파악하기 위하여는 그 시대 독자층에 대한 검토도 소홀히 할 수가 없는 것이다.

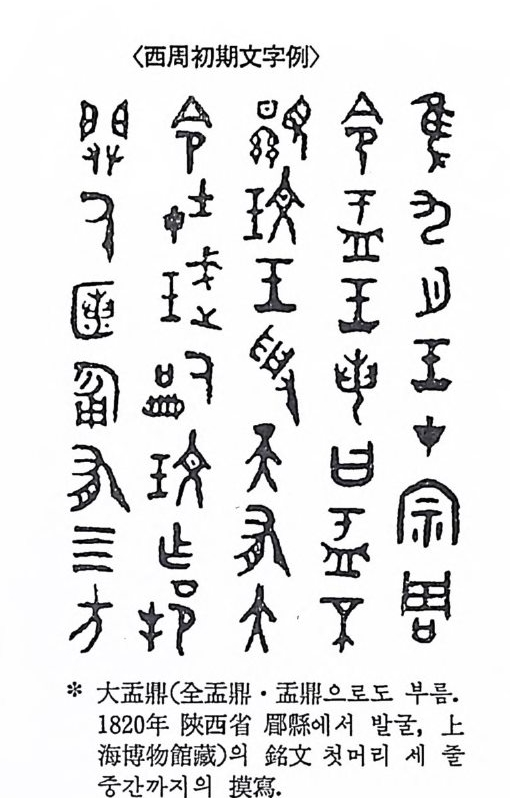

4. 〈고대 〉의 漢字와 그 書寫 방법 중국 고대문학사에 있어서 반드시 고려하여야만 할 일인데도 이 제까지 소홀하였던 것이 그 시대의 한자와 그것을 적던 방법 및 책 의 성격 동에 대한 검토이다. 중국 고대의 한자는 지금 우리가 혼 히 보는 한자와는 굴자 모양이나 그 글자의 유통 상태가 아주 달랐 고, 또 그것을 쓰는 방법이나 기구 같은 것도 지금과는 전혀 달랐 다. 그리고 그것은 문장의 성격이나 그 동용에 큰 제약을 가했을 것으로 생각된다. 중국의 한자는 여기에서 다루는 고대문학사의 시기 이전에도 이 마 쓰여지고 있었다. 온(殷)나라의 갑골문자(甲骨文字)나 동기 (銅器) 같은 데 새겨져 있는 문자들은 문자학자들에 의하여 이미 오렌 동 안의 발전을 동하여 상당히 세련된 모양을 갖춘 한자라 여겨지고 있다. 주나라 때에 와서는 한자도 훨씬 발달했던 것이 사실이지만, 여전히 문자학사에 있어 고문자(古文字)의 영역을 벗어나지는 못하 고 있었다. 문자학사상 고문자의 특칭은 자체(字體)도 통일되지 않 았을 분만 아니라 그 모양도 정제화엔f化) 되지 못하였던 데 있다. 주나라 선왕(宣王, B.C .827~B .C .782 재위) 때의 태사(太史)인 주(摘)가 한자의 자체를 정리하여 〈주서(雍 書 )〉 또는 〈대전(大篠)〉이라 부르는 새로운 자체를 만들었다 한다 .12) 옛날에는 당얘f)대에 진창(陳倉) 에서 발견되어 지금은 북경(北京)에 보전되고 있는 석고(石鼓)에 새 겨 진 석 고문(石鼓文)을 〈대 전〉의 대 표적 인 자료라 생 각하였으나, 뒤 12) 許愼 『說文解字』 序 및 『漢 꿉 』 藝文志 참조.

에는 이에 대한 이의를 제기하는 학자가 많아져 13) 지금 와서는 도 리어 과연 〈대전〉이 어떤 모양의 글자였는지 확증할 길이 없게 되 었다. 그러나 이 태사 주에 관한 기록들은 서주 말년에 와서는 왕 조를 중십으로 혼란했던 그 시대의 자체를 통일하고 한자를 정리하 려는 노력이 있었음울 증명한다고 할 수는 있을 것이다. 다시 말하 떤 〈대전〉 또는 〈주서〉는 주나라 왕조의 관정문자(官定文字)의 시도 를 뜻하는 것이라 할 수 있다. 그러나 〈대전〉이 이전의 자체에 비 하여 얼마냐 개전된 것이며, 그것이 중국문화 발전에 미천 영향이 어느 정도였는지 확언할 자료는 없다.

13) 근래 馬衡온 『石鼓文爲秦刻石考』에서 이것이 秦나타 때의 글임을 자세히 考證하 고있다.

동주로 들어와서는 춘추시대에 공자가 이전의 기록들을 정리하여 이 른바 〈육경 (六經)〉울 산정 (嗣定)하여 중국에 본격 적 인 전적 (典籍) 둘을 이룩해 놓고 있다. 이것을 보면 이시대에 와서야 전적을 정리 하거나 처술을 할 수 있을 만한 문자로 중국의 한자 자체가 초보적 인 정 리 가 이 루어 졌 던 듯하다. 허 선(許愼)의 『설문해 자(說文解字)』 서(序)에서는 이 때에 쓰였던 글자가 〈고문(古文)〉이라 말하고 있지 만, 이 고문은 〈대전〉을 중십으로 한 이전의 고문자보다는 한 단계 발전한 자체의 한자였을 것이다. 그러나 전국시대로 와서는 제후들이 서로 싸우면서 제각기 다른 방석의 정치를 하고, 지역에 따라 언어도 달랐으므로 한자의 독음 과 자체가 제각기 달라졌다 .14) 남쪽의 오(吳) • 월(越) • 초(楚 )15) 지방은 후세까지도 북방과는 다론 방언을 쓰고 있으니, 이 시대에 논 제각기 자기네 말에 따라 서로 달리 한자를 읽는 것은 물론 서 로 다론 글자들울 만들어 내기도 했었을 것이다. 그러나 이 시대에 는 각 나타마다 제각기 서로 다른 이해관계를 대표하는 제자백가타 불리게 된 사상가들이 나와 학문 연구와 저술 활동을 하였으므로, 비록 통일은 되지 못했다 하더라도 한자 또는 한문이 한 단계 더욱

14) 許愼 Ii'說文解字』 序; 「其後諸侯力政, 不統於王, … ••• 分爲七國……言語異聲, 文字 異形, ....... 」

15) 지 금의 강소(江蘇) • 철강(浙江) • 호북(湖北) • 호남(湖南) • 사천(四川) • 구 1 수(貨 州) 지방

발전할 수 있는 소지가 마련되었었을 것이다. 그렇지만 그 자체는 〈대전〉이 그대로 주종을 이루고 있었을 것이다. 진시황은 중국에서 실로 가장 먼저 천하를 동일한 임금일 분만 이 아니라 한자의 자체도 그에 의하여 바로소 통일되었다. 이는 승 상 이사(李斯)의 건의로 말미암은 것이었는데, 이 때 이사는 『창힐 편(倉韻篇)』을 지었고, 중거부링(中車府令) 조고(趙高)는 『원력편(愛 歷篇)』을, 태 사령 (太史令) 호무경 (胡毋敬)은 『박학편(博學篇)』을 지 었 는데 ,16) 「모두 사주(史掃)의 대전(大鉉)을 취하여 퍽 생략하고 개량 한 것으로 이른바 소전(小菜)이라는 것이다」 17) 고 한다. 〈소전〉은 진 전(秦接)이라고도 부르는데, 역산비(擇山碑 )18) 가 그 대표적인 것으 로 알려졌다. 그러나 〈소전〉은 통일을 이룩하여 널리 통행될 여유 를 갖지 못했기 때 문에 , 당란(唐蘭)은 〈소전〉울 고문자계 열에 속해 야 할 성 질의 것 이 어 서 〈근고문자(近古文字)〉라 부르는 게 옳을 거 라 말하고 있다. 19) 따라서 그는 〈근대 문자〉의 시 조는 바로 예서 (隸합) 라고도 말하고 있다.

1176)) 許班愼固 『『漠說많文』解 字藝』文 志序, 인許용愼. 『說文解字』 序 참조.

18) 譯山은 山東省에 있는 山名. 秦始皇 2 紗 F (B .C. 219) 에 秦德을 碩揚하기 위하여 山上의 돌에 李斯의 굴을 새긴거라 한다(『史記』)· 그러나 진짜는 없어지고 지금은 唐 鄭文쨌의 蟲刻이 전한다.

19) 『古文字學惡論』 樂天出版社 .

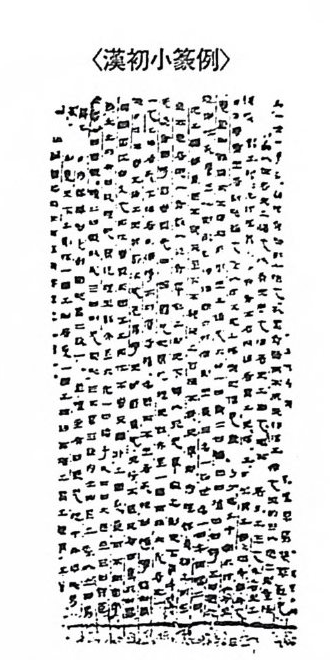

〈예서〉는 전시황 때의 정막(程逸)이 낮은 관리들이 쓰기 편하도록 〈소전〉을 더욱 간략하게 다듬어 만들어낸 것이라 한다 .20) 〈예서〉의 작자에 대하여는 학자에 따라 의견을 달리하는 이도 있으나, 여하 몬 진시황 때 더욱 간략하고 모양이 다듬어진 새로운 자체가 개발 되어 이후 널리 동용되기 시작하였음엔 틀림이 없다. 그리고 〈예 서〉가 여러가지 기록에서 〈도례(徒隸)〉나 〈이졸(吏卒)〉 • 〈예인(隸人)〉 둥 낮은 산분의 사람들이 쓰기어 1 편하도록 간략하게 만든 것이라 하고 있으니 21) 여 기 에 서 문장의 작자와 함께 독자층이 비 로소 크게 확대되었음을 알 수 있다. 이 〈예서〉가 더욱 다듬어져 지금도 우리

20) 蔡葛 『聖皇篇.ll, 江式 『進文字源流表』 등 참조.

21『) 說『漢文밥解』字 』藝 文自志序;; 「「是是時時秦(秦 .••).•始. 大造發隸書吏矣率. 興起役於戌官,獄 官多役喜職,務 緊荀趙,省 初易有,隸 施합之,於以越徒約急易也..」 」 衛恒 『四體합勢』; 「秦事繁多, 策字難成, 則令隸人佐활, 臼裁字. 漢因用之, 獨符靈 幡信題署曰鉉. 隸합者, 條之捷也. 」

가 쓰는 한자의 대표적인 자체인 해서( 權書) 가 동한(東漠) 무렵에 이 루어 졌고, 22) 또 이 를 쓰는 데 따라 자체 가 약간 변하여 초서 ( 草법) 와 행서(行 書 ) 같은 것도 나오게 되었던 것이다. 어떻든 정치 • 문화나 마찬가지로 한자도 자체의 동일을 이루어 〈근대문자〉가 형성된 것 온 전( 秦 )나라 때이고, 그 〈 근대문자〉의 본격적인 동용은 한( 漢) 대 에서 비못되고 있는 것이다.

22) 張懷瑾 『 書 斷.!I에선 王倍율 引用하여, 束漢 章 帝 (76~88 재위)때의 王次仲이 隸 草를근거로 槿 書 몰 만둘었다하고 있다.

그리고 지금 전하는 〈고문자〉는 모두가 동기(銅器)나 병기gt 器) 또는 구갑( 危甲 ) • 수골(默骨) 및 들 같은 데에 새겨진 것이다. 그리 고 고대의 책은 대부분이 죽간(竹簡) 또논 목독(木)債)에 써서 가죽 끈으로 엮은 것이었을 것이나, 이것들은 모두 썩어 버려 지금은 벌로 남은 것이 없다 .23) 춘추시대 무렵부터는 비단도 쓰이기 시작 되었다고는 하지만, 이는 값이 비싸 널리 통용되지는 못한 듯하 다. 24) 편리 하고 간편한 책 이 출현한 것 도 동한(東漢) 화제 (和帝, 89 ~105 재위) 때에 채문(蔡倫)이 종이를 발명한 이후의 일일 것임은 말할 나위도 없다.

23) 1955 1f. 湖南省 長沙에서 出土된 43 片의 『仰天湖楚簡』이 가장 오태된 것이며, 漢 簡온數種이 있다 .

24) 昌彼得 『中國圖 書 史略』

글씨를 쓰는 봇과 먹물도 〈고문자〉시대에는 벌로 발달하지 못했 울 것이다. 고문자는 지금 뼈나 쇠 • 돌에 새겨진 게 전해지고 있기 때문에 그 때 어떤 필기용구가 사용되었는지 확실히는 알 수가 없 다. 그러나 지금 전해지고 있는 글자의 모양을 통해서 보더라도 서 주(西周) 이전의 필기용구는 일정하지 않았울 듯하며, 적어도 〈 대 전〉이 나온 뒤 동주여周)에 와서야 글씨의 획이 다듬어졌으니 필기 용구도 그때 와서야 일정한 모양으로 발달하기 시작했을 것이다. 그리고 근대적인 봇이나 먹이 형태를 갖춘 것은 아무래도 〈예서〉 이후 〈근대문자〉의 동행과 때를 같이할 것 같다. 그리고 지금 우리 가 쓰는 것과 같은 편리하고 부드러운 봇이나 먹의 완성과 보급도 동한凍漢)때에 종이가 발명되고 해서(槿 書 )가 동용되기 시작하는 것과 때를 같이할 것이다.

* @1節大1--A--鬪汗8孟20鼎 年( 론터검갑 급陝全-TA西孟省 鼎 •*굿入 麗 `I%孟招伏:縣鼎에으 서 로mTHT 中ATHIT도발굴 ,부 름亨Q팅 9I 컫갑.上

* @1節大1--A--鬪汗8孟20鼎 年( 론터검갑 급陝全-TA西孟省 鼎 •*굿入 麗 `I%孟招伏:縣鼎에으 서 로mTHT 中ATHIT도발굴 ,부 름亨Q팅 9I 컫갑.上

〈漢初小策例〉

〈漢初小策例〉

* 漢初의 用書老子의 일부(1 973 년 長沙 馬王推에 서 발굴됨 )

루는이 와 A/문 장같은의· 고성대격 에한 자지의대 한자 체영 와향을 서 끼사치방지법 ( 書않 寫을方 수法)가은 없그었것을으 쵸것 L 이이 다. 주나라 시대에 있어서는 글자의 모양이나 자획이 다듬어지지 않아 글씨를 쓰고 읽는다는 것은 매우 어려운 일이었다. 글자의 자 체가 정비되지 않았다는 것은 곧 그 자체가 통일되지도 않았고 그 문자의 동용 범위도 별로 넓지 않았음을 뜻한다. 그러므로 서사용 구( 書 寫用具)도 불완전했을 것이며, 문자의 사용 계층이나 사용 목 적도 매우 협소했을 것이다. 동주에 와서는 자체가 어느 정도 정비 되기 시작하였으나, 대신 한자가 상형문자라는 독성 때문에 언어가 서로 다른 여러 종족과 넓은 지역에 사용케 되어 적지 않은 혼란이 일어났었다. 이러한 한자와 서사용구의 성격은 그것으로 표현하는 문장의 성격을 지금 우리가 생각하는 보통 문장과는 판이한 것으로

발달시컸다. 우선 서주에 있어서는 글을 쓴다는 것은 사(史)라는 극히 제한된 일부 전문가의 전업(專業)이었을 것이다. 이 때의 한자는 모양도 복 잡하고 다듬어지지 않아 전문가가 아니라면 쓰고 읽기가 쉽지 않았 을 것이다. 그리고 자체도 동일되지 않아 굳을 쓰는 전문가에 따라 차이가 있었던 돗하며, 그에 따라 글을 쓰는 용구들도 서로 같지가 않았을 것이다. 책을 만드는 기본 자료인 죽간(竹簡)은 그 면에 일 정한 한계가 있고, 글자 한 자를 쓰는 것도 적지 않은 힘이 들었기 때문에 뜻의 표현은 되 도록 축약(縮約)되 어 야만 하고 문장의 형 석 은 되도록 간략하여야만 하였다. 그리고 한대까지도 책의 기본 재 료였던 죽간이나 목독(木胎)은 그 길이와 너비가 일정하여 일정한 수의 굳자를 쓰는 것이 여러가지로 편하였다. 이 때문에도 중국문 장은 정언演璃)의 시에 가까운 굴이 더욱 발달하도록 강요되었을 것이다. 그리고 한자가 상형문자라는 것도 문장을 되도록 축약하고 간략하게 쓰도록 만드는 데 적지 않은 작용을 가하였을 것이다. 중 국에 있어서는 고대문학이 시작될 때부터 이미 그 문장이 그들의 일상용어와 판이하고, 뜻이 응축된 시적인 문장이 존중되고 있는 것도 이것이 큰 원인의 하나였을 것이다. 한자의 자체분만이 아니 라 독음도 한 글자가 제각기 한음철로 된 음을 지니고 있어, 이 굳 자들이 두자 이상 결합할 적에는 독음의 해화(諸和)가 문제가된다. 따라서 중국문장의 시 적 인 발달은 한자의 독음으로 말미 암은 성 운 (聲韻)에 대한 배려도 한 몫을 하였을 것이다. 이러한 자체와 서사 용구에서 오논 제약 이의에도 서주시대에 있어서는 『시경』이나 『서 경』처럼 그 글의 독자가 본시는 천하의 최고 통치자인 천자(天子)였 다는 것도, 더욱 그 문장을 의식(儀式)적인 것으로 만들었울 것이 다. 서주 말영부터 문자 통일의 팔요성을 느끼기 시작하여 〈주서(摘 書)〉가 나오기도 했었으나, 곧 시작된 춘추시대의 혼란은문자통일 을 불가눙하게 하였다. 그러나 문자 통일 노력을 통하여 이루어전 자체의 발전은 이 시대의 문장의 독자가 천자로부터 제후와 여러 나타의 귀족들로 확장되 고, 문장의 작자도 사관분만이 아니 라 뜻을

세워 글을 배운 일부 사대부 들 에까지 확대되는 추세와 흐름을 같이 한 것이다. 여기에서 문장은 봉건사회의 지배계급 사이에서나마 일 반화하기 시작하는 것이다. 따라서 지금 우리에게 전하는 서주시 대의 기록이라는 것은 실은 모두 이 시기에 초보적으로 정리되고 편찬된 것으로 보여전다. 전국시대에 와서는 여러 나라들 사이의 분쟁과 중국문화권에 속 하는 역사적인 무대가 크게 확대되는 바람에, 문자의 통일은 더욱 큰 혼란을 가져왔던 것 같다. 그러나 그런 중에도 여러 나라에는 제자백가라 불리우게 된 지석인들이 쏟아져 나와 자기 유파의 사상 을 선전하려고 적극적인 저술활동을 전개하였다. 따라서 문장은 봉 전 지배계급 사이에 더욱 일반화하였을 분만이 아니라 문장의 기교 도 더욱 세련되기 시작하였다. 중국의 고대문학 작품들은 이 시대 에 와서 본격적으로 창작되기 시작한다. 진시황의 천하통일은 정치적 • 지리적인 동일의 뜻만이 있는게 아 니라 문화적인 의의도 곁들여 있다. 〈소전〉을 동해서 문자가 통일 된 이후 비로소 개성적이고 일반화한 문장이 확정된다. 이사(李斯) 의 산문과 그 시대의 각석문(刻石文) 등이 그 보기이다. 그러나 본 격적인 중국문학의 전개는 〈소전〉이 더욱 간화하고 다듬어져 〈예 서〉로 발전한 뒤, 곧 〈예서〉가 통용되기 시작한 한대의 일이다. 이렇게 볼 때 고대 중국의 한자의 성격과 그 서사( 書 寫)의 방법은 그 시대 문학의 성격 형성에 결정적인 영향을 주고 있는 것이다. 보기를 들면 서주시대에는 민간에 아름다운 노래나 애기가 유행되 고 있었다 하더라도 그 때의 한자나 그 한자의 서사 방법은 그것을 그대로 기록하여 널리 여러 사람들에게 읽힐 수 있을 정도로 편리한 것이 못되었다. 굴자의 모양이 까다몹고 쓰기도 힘들어서 사람들의 말이나 노태를 그대로 적는다는 일은 매우 어려웠다. 또 그것을 죽 간(竹簡)에 적었다고 생각할 때, 사람들의 아름다운 노래나 얘기를 거기에 적어 널리 보급시키기에는 너무나 번중(繁重)한 것이었다. 그러니 글을 쓰는 사람은 어떤 사람의 말을 기록한다 하더라도 되 도록 그것을 축약하여 뜻만을 전하도록 노력하는 수밖에 없을 것이 다. 이 밖에도 그러한 문자의 특성이나 서사 방법에서 오는, 지금

우리가 생각하는 문장과는 다른 문장의 목칭은 일일이 들어 얘기할 수 없을 정도로 많다. 그럼에도 불구하고 중국의 고대문학을 얘기 하면서도 그 시대의 문자의 목성이나 서사 방법에 대하여는 소홀히 하는 경우가 많다.

5. 〈고대〉 중국인의 문학의식 먼저 고대 중국인들이 〈文〉이란 글자의 뜻울 어떻게 이해하였는 가 알아보자. 첫 째 ; 〈文〉은 본시 〈무늬 (紋)〉의 뜻이 어 서 동한 허 .1-J_(許愼)의 『설 문해자(說文解字)』에서 「文이란 획(it!J)이 엇섞인 것이니 무늬가교차 된 모양을 나타낸 것이다」 2S) 고 설명하고 있다 .26) 한대 유회(劉熙)의 『 A4 명(釋名)』에서 「文이란 여러가지 채색을 모아 가지고 비단의 수 를 이문것이며, 여러 글자들을 모아가지고 말뜻을 이운것도 수놓 은 무늬나 같은 것이다.」 27) 고 말하고 있는 것은, 〈무늬〉의 뜻이 같 은 수식성 때문에 〈굳〉의 뜻으로 그대로 옮겨졌음을 설명한 것이다. 둘째 ; 〈文〉은 고대의 예의 • 제도, 28) 넓게는 〈문화〉에 가까운 말 로도 쓰였다 .29) 그것은 곧 세상울 문화적으로 다스리는 데 팔요한 여러가지 제도와 그것을 운영하는 방법을 뜻하는 것이다. 세째; 〈文〉이란 성인의 가르침이나 성인의 덕(德)에 관하여 씌어 있는 〈경적(經籍)〉둘을 뜻하기도 한다 .30) 여기에서의 〈성인〉이란 말

25) 「文, 鉛盛也, 象交文. 」 26) 『禮記』 樂記에서도 「五色成文而不亂」이라 하였다.

27) 「文者, 台菓衆綜 以成錦縱; 습菓衆字, 以成辭義, 如文羅然也. 」

28) 『國語』 周語 上, 韋昭 注; 「文, 禮法也. 」 又 「文, 典法也. 」 劉向 『新한.!I 容經; 「有儀而可政, 謂之文. 」 29) 『論語』 子平; 「文王匠沒 文不在炫平 ? 」 30) 『國語』 周語 下, 韋昭 注; 「文, 詩합也.」. 『論語』 휴而; 「ft l J以學文」, 皇但疏: 「文郞五經六箱也.」

할 것도 없이 대체로 옛날의 성왕 (聖 王)을 가리키는것이다. 공자까 지도 선제로 왕위에 오르지는 않 았지만 왕자(王 者 )로서의 할 일을 했다 해서 〈 소왕( 素 王) 〉 이라 부름 을 상기해 주기 바란다 .31)

31) 『孔子 家 語』 本姓 解 및 『春 秋左傳 』 序 참조 .

네째; 〈 文 〉 은 다시 성인의 덕 그 자체를 가리키는 말로도 쓰 였 다 . 3 2) 곧 〈 인덕(仁 德)〉 이란 말과 비슷한 뜻으로 쓰였다는뜻이다.

32) 『詩 經 』 大雅 江 漢 ; 「告于文人.」, 毛傳; 「文人, 文 德 之人也.」 『國語』 周語 下, 韋 昭注; 「文者 , 德 之 總 名. 」

다섯째 ; 〈 文 〉 이 〈 아름다움 〉 또는 〈훌 륭함 〉 이 란 뜻으로도 쓰였 다 .3 3 ) 이것은 성인의 덕에 관하여 쓰인 굴을 뜻하던 〈 文 〉 이 뒤에는 성인의 덕 자체를 가리키는 말로도 쓰인 것과 같이, 〈 아름다운 무 늬〉나 〈 아름답고 훌륭한 글 〉 의 개 념 이 발전하여 〈 아름다움 〉 또는 〈훌륭함〉의 뜻이 나왔을 것 이 다.

33) 『 禮 記』 樂記;「以進爲文. 」 鄭 玄注; 「文, 猶美 也, 善 也. J

여섯째; 〈文〉은 물론 글이나 문헌의 뜻으로 쓰였다 .34 ) 후세에 산 문인 〈필( 筆 )〉의 대 로 압운(押 韻 )한 글을 가리 키 는 뜻으로 〈 문 〉 을 썼다든가, 고문가(古文 家 )들이 산문을 전체적으로 가리키어 〈 문 〉 이 라 하였다는 경우는 고대문학과는 관계가 없는 일이다.

34) 『 論 語』 八僧; 「文軟不足故也. 」

여기에서 〈 文〉이 위 둘째 • 세째 • 네째의 뜻으로 쓰인 것은 고대의 경우 글의 독자가 천자(天子)에서 시작하여 뒤에도 후 왕 (侯 王 ) 이나 귀족의 범위를 크게 벗어나지 않았다는 데에서 말미암은 것이다• 독자가 천자나 후왕들이었고 쓰는 사람은 세상을 올바로 다스리는 데 도움이 될 자료로서 글을 썼기 때문에, 자연히 그것은 성인의 덕에 의한 다스림의 범 위를 벗어나지 않게 되는 것이다. 다시 위 첫째 • 다섯째의 뜻은 한자의 특성과 서사용구의 제약으 로 인하여 생겨난 수식성으로 말미암은 것이다. 이것은 중국 고대 의 문장이 그 목적은 정치적이고 실용적인 데 있으면서도 그 문장 자체는 수석을 위주로 하여 구성되었 음을 뜻한다. 문장의 실용성과 수식성온 서로 모순이 되는 것이다. 중국문장은 처음부터 이 모순 되는 양면성을 지난 채 발달하기 시작하였던 것이다. 이러한 사실은 우리가 〈 중국고대문학〉을 얘기할 때 거기에서 뜻

하는 〈 문학〉이란 결국 문자로 씌어전 모든 굳율 포함시키지 않을 수가 없게 됨을 뜻한다. 다시 말하면 중국 고대에 있어서는 실용적 인 문장과 문학적인 문장의 구벌이 전혀 불가능하다는 것이다. 그 분 아니타 산문과 운문의 구분도 뚜렷치 아니하고, 또 그것이 정 치 ·사회 • 역사·철학·문학 동 어느 분야에 속하는 굳인지도 분명 치 않다. 말을 바꾸면 산문이라 보아도 되고 운문이라 보아도 좋은 글들이 많고, 또 모든 학문 분야에 널리 관계되는 글들이 대부분이 라는 것이다. 이것은 후대의 중국문학 발전에도 그대로 영향을 끼 찬다. 그들이 문학론에 있어서는 거의 모두, 문학이란 세상을 올바 로 다스리 는데 도움을 주는 〈 풍유(誤 諭 )〉의 뜻이 담긴 굳이 어 야 한 다고 주장하면서도, 실제로 글을 짓는 데 있어서는 무엇보다도 수 사에 중겁을 두고 있는 것이 바로 그것이다. 이 때문에 다른 나라 의 경우와는 달리 중국 고대문학사에 있어서는 중국 고대에 이루어 전 모든 글, 곧 경 (經) • 사(史) • 자(子) • 집 (菜)에 속하는 모든 자료 둘이 그 연구의 대상이 되는 것이다. 또 하나 주의해야 할 정은, 중국 고대에 있어서는 문자와 그것을 쓰는 도구 및 글을 쓰는 목적이 이상과 같았기 때문에 이미 글을 쓰 논 행위나 문자의 성격 자체가 귀족적이었다. 어느 지역의 문학을 막론하고 모든 분야가 다 민간에서 이루어져 발전하는 것은 사실이 지만, 중국의 경우에는 이러한 문자와 문장의 성격 때문에 민간의 것이라 하더라도 일단 그것을 굴로 표현하는 단계에 이르면 귀족적 인 성향을 며게 된다. 그것은 『시경』 국풍이 가장 좋은 보기라 할 것이다. 국풍의 시들이 민간가요를 바탕으로 한 것이라지만 이미 그 문장기교는 말할 것도 없고 그 내용조차도 대부분이 귀족적인 것으로 바뀌어쳐 있논 것이다. 이상을 종합해 보면 중국의 고대인들은 세상을 올바로 다스리논 성인의 정치를 이룩하는 수단의 하나로서 글을 쓰고 또 그것을 존 중하였다. 그러나 그들의 문자는 쓰기에 까다롭고 또 그것을 쓰는 재료는 일정한 글자가 씌어지는 죽간(竹簡)이나 목독(木版)이었기 때문에, 되도록 적은 글씨 속에 많은 뜻이 담겨 있고 또 한 귀절의 글자 수가 되도록 일정한 글을 쓰도록 강요받았다. 그리고 한자의

회화적인 성격과, 한 음절로 이루어지는 한자 발음이 문장을 이물 때 해화(諸和)를 이루어야 할 필요성 때문에 일찍부터 형석상 및 성 운(聲韻)상의 수석이 중요시 되었다. 이 때문에 오히려 글을 쓰는 목적인 실용적 성격에는 적합치 못한 운문인 시가 더 발달하고 존 중되었던 것이다. 다시 요약하면 중국의 고대인들은 글이란 세상을 다스리는 데 도움이 되는 실질적인 내용이 담겨 있어야만 한다고 주장하면서도, 일단 굳을 쓰게 되면 문장의 수사에 몰두하고 마는 경향을 브이었다. 공자가 「말로 표현해도 무늬(아름다운 글)가 없 다면, 행하여진다 하더라도 멀리 가지 못한다.」 35) 고 말한 것도 그 러한 문장의식을 뜻하는 것이다.

35) 『左傳』 襄公 二十五年, 孔子曰 ; 「 ...... 言之無文, 行而不遠. J

이러한 상황은 우리가 중국의 고대문학 작품울 문학이란 입장에 서 대할 때, 결국온 그 내용보다도 수사(修辭)를 중시하지 않을 수 가 없게 한다. 더우기 한대에 와서 중국의 문인들이 수사를 통해서 문학의 가능성을 처음으로 깨닫고, 그것이 발판이 되어 중국의 문 학사가 본격적으로 전개되었다면 더욱 그러하다.

6. 〈중국고대 문학사〉의 방법 이상 일반적으로 중국의 고대문학을 논함에 있어 혼히 소홀히 해 온 몇 가지 문제들을 정리해 봤다. 이몰 바탕으로 그 시대의 문학사 를 엮 는 방법에 있어 주의 를- 기울여야만 할 문제들을 간추려 보기 로한다. 첫 째; 중국의 역사적인 발전, 곧 정치 사회 상황의 변화와 그 나 라의 영역의 변화에 따론 문학의 사적 흐름의 변화를 소홀히 해서는 안된다. 우리는 서주 초기의 중국의 강토( 疆 土)가 지금 우리가보통 생각하는 중국보다는 훨 씬 좁은 범위였다는 것을 잊어서는 안된다. 그리고 춘추시대에 와서 중국의 역사무대에 끼어들게 된 장강( 長 江) 유역의 오(吳) • 월( 越 ) • 초(楚)나라의 대두가 중국문학사에 끼쳤을 영향도 무시해서는 안될 것이다. 끝으로 진시황( 秦 始皇)의 천하통일 이 지니는 문학사상의 의의에도 주의하여야만 할 것이다. 이것들은 이미 앞에서 고대문학에 있어서의 작자 • 독자의 문제와 한자와 서 사( 書寫 )의 성격 동을 논할 적에도 고려되었지만, 문학사의 전개를 추구함에 있어서는 더욱 제십한 주의가 기울여져야 할 것이다. 둘째 ; 일정한 시대의 문학을 논함에 있어, 그 시대의 작품이나 작가라고 얘기할 수 있는 조건은 무엇일까 한번 생각해 볼 팔요가 있다. 이것은 앞에서 논한 〈고대문학〉에 있어서의 작자의 문제가 우선적으로 고려되어야만 할 것이다. 그리고 고대의 일정한 시대의 작품이라 전하는 게 있다 하더라도 그것이 문학사상 그 시대의 작품

으로서 가치를 지니기 위해서는 그와 미슷한 형식의 작품이 그 시 대에 어느 정도 읽혔거나 그러한 작품의 제작이 조금이라도 유행되 지 않았으면 안될 것이다. 대부분의 중국 고대문학 작품들은 이런 의 미 에 서 그· 작품의 문학사상(文學史上)의 시 대 를 다시 한번 검 토해 볼 필요가 있다 .36)

36) 이 문제에 대하여는 끝머리 餘 論 에서 다시 논할 것입.

세째; 중국의 고대문학사에 있어서는 중국 고대의 모든 글이 그 연구 대상이 됨은 이미 앞에서 지적하였다. 이것은 한편 이 모든 굳이 정치사 • 사회사 또는 사상사의 자료가 되기도 한다는 것을 뜻 한다. 그러나 이 자료들의 평가나 시대적인 의의는 정치 사회나 사 상의 입장에서 이들을 다룰 때와 완연히 달라야만 할 것이다. 예 를 들면 『시경』 속에는 적지 않은 서주시대를 대표할 정치 • 사회 • 사상등에 관한 여사적인 자료들이 담겨쳐 있지만 이것들을 바로 서 주의 문학이라 할 수 있겠느냐는 것이다. 그리고 국풍(園風) • 소아 (小雅) • 대 아(大雅) • 송 (OO 의 내 용이 나 문체 가 서 로 다른데 문학사 적인 면에서 이들을 어떻게 평가해야 하느냐는 것 같은 것이다. 이 런 경우 우리는 고대 중국인의 문학의식을 바탕으로 그것들이 지니 논 문학사상의 의의를 추구하여야만 할 것이다. 네째; 일정한 시대의 문학을 논함에 있어 정치 • 사회 • 사상 등의 배경을 추구하는 것도 중요하지만, 중국의 경우 앞에서 논한 작자· 독자 • 한자 및 서사 방석과 그 시대 사람들의 문학의석 동이 종합 적으로 검토되어야만 할 것이다. 다섯째; 이러한 여러 가지 사항을 근거로문학사의 시대구분 문제 도 다시 한번 검토해 불 필요가 있다. 다만 여기에서는 〈고대문학 〉 만을 다루고 있기 때문에 전체 중국문학사의 시대구분은 크게 문제 될 수가 없을 분이다•

08�Yլ� 8��

ij�0 0�e֊-NW�ex[�S0 ʎ�v/�(�et>y, � ��, 1974). 0-NW�ex[�S0 9eck,g, ёx[;N" N�{ �� qQW�(T�T�QHrlQ�S, � ��, 1989), 0-NW�ex[�^��0 9eck,g, ёx[;N(T�T�QHrlQ�S, � ��, 1983). 0-NW�e�d�i֊0 ёx[;N(�eŖ>y, � ��, 1977). 0!|f-NW�ex[�S0 -NW���eOxvzg(x[�e>y, 'Y��,1982). 0-NW'Y�ex[�S0 lW �CQu(-N��f@\,1918). 0-NW�ex[2�S�S0 lW o�ckte(IQf�f@\,1929). 0-NW�ex[�S0 lW ���(�Hr ��S ,{N�f@\,1932). Ii'�c�V,g-NW�ex[�S0 lW -�/c��(�Hr S�N \O�[�QHr>y,1932). 0-NW�ex[|vU\�S0 lW �R'Ypg(�Hr ��S -N� �f @\)" 0-NW�ex[�S0 4 Q�l �WSNYx'[-N �e|}�(��Nl�x[e19,6) 00.-NW�ex[�S 30 �Q, lW- W�Ny x[ b��}(�Nl�ex[,1962 ). 0-NW�ex[�S 0�4Q, l W8W,n`Ii �{d(�Nl�xe,9[41.6 )-NW0�ex[�S0 lWI�va�p �d(��S �^�e�f@\,196 6). Hitosryo f Chinese Ltieratue r ,Herber ltlAen Glie, sR erp i nt (�S� e���f^f,9100.) hiCnese Literatreu: A iHsorti ca nl It roduc ti n(o -N0Wex�[�Su0)e,Ch'e hnuS-oYi (NweY ok,r 1961). Nots e o hniCneseLi ertauet:r Withit rnodutocyr remarks o tnhepo grress-ive advan cement of the ar 二· 『詩經』

二· 『詩經』

1. 서 론 『시경』은 중국에서 가장 오래된 시가집(詩歌集)이며, 혼히 중국문 학의 비조@祖)라 일컬어지고 있다. 『시경』온 서주 초인 B.C. 1100 년 무렵부터 춘추시대인 B.C. 600 년 무렵까지 약 500 년 사이에 지어전 민간가요와 사대부(士大夫)들의 . 작품 및 임금둘이 종묘(宗廟) 에서 선조들울 제사지낼 때 부르던 노래들을 후세 사람이 정리하여 편찬한 것으로 믿어진다. 그러나 이 시들이 정확히 어느 때에 지어 졌고 또 언제 이것들을 누가무엇 때문에 정리하여 책으로편찬했으 며 ! , 그 문장에는 어느 정도의 수정이 가해진 것인지 알 길이 없다. 물론 서주 이전 시대에도 중국에 시가가 존재했을 것이다. 영 (明)대 양신( 楊 愼, 1488~1559) 의 『풍아일편 @M 雅逸篇)』 • 풍유눌(馮惟 訥 , 1550 년 전후)의 『풍아광일(風雅廣逸재 및 『시 기 (詩紀)』의 전집 10 권 고일(古逸) 속에는 『시경』 이전의 작품이라고 전하는 시가들이 거의 모두· 모아져 있다. 신농(神 農 ) 때의 사사(籍辭)〔『 禮 記 』 鄕特性〕, 황제 (黃帝) 때 의 란가(彈歌) 〔『吳越春秋』〕 • 유영 씨 송(有級氏碩) 〔『莊子』 天運〕 • 유해 시 (遊海詩) 〔王 嘉 『捨遺記』〕, 소호(少昊) 때 의 황아가(皇峨 歌) 〔同上〕 • 백제자가(白帝子歌) (同上〕, 요(堯)임금 때의 격 양가며頃壤 歌의) 〔경王운充가 籍@웁虛衡歌』) 藝〔增『〕尙 • 書 강 大구傳요』(〕康 •需 남藩풍)가[(『南列風子歌』) 仲[尼『〕孔,子 家순語@』f )辯임樂 금解〕 때. 우제 가(處帝歌)( ; 經』 益稷〕, 하(夏)나라 때의 도산가(塗山歌) 〔『吳越 春秋』〕 ·오자가(五子歌) (『 習 經』 五子之歌〕 • 하인가(夏人歌 )(R g詩外傳』〕,

상(商)나라 때 의 반명 (盤gt)〔 『綾 記』 大學〕 • 상림 도사(桑林 誌 辭)[『荀子』 大略〕 • 상명 (商銘)[ 『國語 』J 둥이 그것 이 다. 그러 나 이 것 들은 대 부분 이 후세 사람들의 위탁임에 들림없으며, 간혹 진짜가 있다 하더라 도 후세 사람들에 의하여 굴로 씌어질 때 고쳐지고 다듬어전 것일 것이다. 따라서 이것들은 모두 믿을게 못되므로 『시경』으로부터 중 국운학사의 출발윤 잡는다 해도 잘못이 아닐 것이다. 『시경』에는 서주 때의 시도 있지만 가장 늦은 시대의 것으로는 춘추시 대 진(陳)나라 영 공(靈公 B.C.613~B.C.599) 때 의 시 들도 있으 니 적어도 『시경』은 그 이후에 이루어전 책이다. 그리고 『시경』의 편자가 공자라 하지만 『좌전(左傳)』 양공(襄公) 29 년의 기록에는 오 (吳)나라의 공자(公子) 계찰(季札)이 노(魯)나라로 가서 『시 경』의 움 악들을 연주하는 것 을 감상하는 대 목이 보인다. 그는 15 국(國)의 노 래들을 차례로 감상하고 각각 평을 한 뒤, 다시 소아(小雅) • 대아 (大雅)와 송(碩)도 감상을 하고 있다. 노(魯)나라 양공 29 년 (B.C.544) 온 공자가 여덟살 때이므로, 이미 공자에 앞서 노나라 궁실에는 주 악(周樂)인 『시경』이 전하여지고 있었음을 알 수 있다. 그리고 오 나라의 공자인 계 찰이 노나타에 와서 특별히 요청 하여 이 『시 경 』들 을 감상하고 있는 것을 보면, 이것은 춘추시대 가장 전통적인 문화 의 중십지였던 노나라의 왕실에만 보존되어 오던 자료였던 것 같 다 .I)

l) 황하 하류 지방의 노나라 이외에도, 춘추시대에는 황하 상류의 주(周) • 전(秦) 지 역과 남쪽의 초 0 造)나라도 각각 독립 된 문화권을 이루었던 듯하나 Ii'시 경 』 갈은 자료는 그 쪽에는 없었던 듯하다.

그러면 『시경』에 실란 시가들은 어떻게 노나라 왕실에 모아져 있 게 되었는가? 『한서(漢 함 )』 예문지(藝文志)에 옛날에는 입금이 시 를 보고 각 지방의 풍속을 살피고 정치의 찰잘못을 알아 시정의 참 고로 삼기 위하여 각 지방의 시가들을 수집하는 〈채시지관(採詩之 官)〉을 두었었다고 기록하고 있다. 『국어 (國語)』 주어 (周語) 상(上)에 는 이와 비슷한목적으로 천자(天子)가 청정(聽政)할 적에는 〈현시(獻 詩)〉를· 하는 제도가 있었다 하였고, 『예기(禮記)』 왕제(王it-jj)편에는 천자가 지 방울 순수(巡狩)할 적 에 는 태 사(大師)로 하여 금 〈전시 (陳詩)〉

를 하게 하여 민풍 (民風)을 살 피었다고도 하였다. 곧 『 시경 』 의 시들 은 관리들에 의하여 천자의 정치를 위한 참고자료로서 모아졌다는 것이다. 그러 나 청 (淸)대 의 최 술(崔述, 1740~1816) 이 그의 Ii'독풍우지 (認風 偶 識 )』”에서 논하고 있는 것처럼 옛날에 실제로 채시관(採詩官) 같 은 관리나 그러한 제도가 있었다는 증거가 없다. 그러나 『좌전』 같 은 곳에 인용되고 있는 춘추시대의 시의 쓰임을 보면 대아(大雅)와 송(碩) 같은 시들이 전례(典 禮 )에 쓰인 이외에 윗사람의 찰못을 간 접 적 으로 깨 우치 기 위 한 풍간(讓陳)과 자기 감정 의 표현 수단으로서 의 부시(賊詩)를 간혹 하고 있고, 가장 많은 용례는 외교사철둘이 본격적인 외교활동을 전개하기 전에 서로 시를 한 귀철 또는 한 수 씩 읊음으로써 자기의 뜻울 서로 암시하고 있는 것이다 .3) 그러기에 『논어 (論語) 』를 보면 공자가

2) 卷二 通論十三 國風.

3) 『古史辨』 第三冊 下編 ; 「詩 經 在 春秋戰回間的地位」라는 顧頓1'1l l 의 論文에도 그 대 엔 『詩經.!I이 1. 典祖, 2. 誤ID!!, 3. 陳 詩 , 4. 言語의 네 가지 로 應用되 었음을· 논하 고있다.

「『시경』울 전부 의운다 해도, 그에게 정치를 맡기었을 때 거기에 통달하지 못하고, 사방에 사신으로 가서 전문적 인 옹대 를 하지 못한 다면, 비록 많이 왼다 하더라도 무슨 소용이 . 있겠느냐?」(子路〕 4 )고 말하고 있는 것이다. 그리고 그 시대의 문장의 작자나 기록자가 사 관(史 官 )이고 독자는 천자였으며, 그 때의 기록이란 모두 관부(官 府)에만 보존되어 있었음을 생각할 때, Ii'시경』도 정치와의 관련 아 태 기록되고 모아졌던 것임에 몰림 없다. 그런 접에서 청 말의 장학 성 ( 章學誠 1738~1801) 이 그의 Ii'문사통의 (文史通義)』 첫 머 리 (易敎上) 에서 「육경(六經)은 모두가 사(史)이다.」라는 유명한 말을 남기고 있고, 이어 「옛날 사람들은 책을 저술하지 않았고, 옛날 사람들은 일찌기 일을 떠나 이치를 말한 일이 없었으니, 육경은 모두 선왕 (先王)들의 정전(政典)이다」 5) 라는 말을 하고 있는데 이는 Ii'시경胎i l 도 적용되는 말이다.

4) 「踊詩三百, 授之以政, 不達 ; 使於四方, 不能喜對 ; 雜多, 亦 笑以爲 ? 」

5) 「古人不著만 ; 古人未쌉離 事 而 言 理, 六經皆先王之政典也. J

그러나 문제는 지금 우리가 문학 또는 시를 얘기할 때 그것은 직 접 정치의 참고자료의 의의를 지니는 것은 아니다. 따라서 우리논 『시 경』이 지니는 고대에 있어서의 정치자료로서의 의의 이외의 가 치를 발견하도록 노력해야할것이다. 때문에 여기에서는 옛날 중국 사람들이 『시경』울 어떻게 정의했는가를 간단히 알아보기로 한다. 본시 『시 경 』은 역 (易) • 서 ( 합 ) • 예 (禮) • 악(樂) • 춘추( 春 秋)와 같 이 〈경〉자는 붙이지 않고 〈시〉로만 불리어졌었다. 책을 존중하는 뜻에서 〈경〉자를 쓰기 시작한 것은 전국시대 말엽인듯 하며 ,6 ) 더우 기 『시경』이란 칭호가 일반화한 것은 명(明)대 이후인듯 하다. 따 라서 옛날 책에서는 거의 모두 『시경』을 〈시〉라고만 부르고 있다. 그런데 중국 사람들은 일찍 부터 〈시 〉를 존중했으면서 도 〈시 〉가 무 엇인지 구체적인 정의를 시도한 사람은 없다. 『모시(毛詩)』 서(序) 에,

6) 전국 만년에 이 루어 진 1i 透 t 0 』 經解편, 『莊子』 天運 • 天下편, 『荀子』 勸學편 둥의 용례가 그 시작인돗 하다.

「〈시〉란 뜻(志)이 표현된 것이다. 마음 속에 있으면 뜻이 되고, 말로 표현하면 〈시〉가 되는 것이다.」”고 설명하고 있는 게 가장구 체 적 인 예 이 다. 동한(東漢) 허 선(許愼)의 『설문(說文)』에 는, 「〈詩〉는 뜻(志)을 말한다. 言온 뜻을 취하였고, 寺는 소리를 나타 낸다.」 8) 고 하였고, 다시 유회 (劉熙)는 『석 명 (釋名)』에 서

7) 「詩者 志之所之也, 在心爲志, 發 言 爲詩. 」

8) 「詩, 志也 ; A 言寺聲. 」

「〈시〉는 표현하는 것이니, 뜻(志)이 표현된 것이다.」 9) 고 역시 간단한 설명을 하고 있을 분이다.

9) 「詩, 之也 ; 志之所之也. 」

이처럼 고대 중국인들은 〈시〉란 〈뜻을 표현한 것〉이란 정도의 생 각을 지니고, 이를 촌중하여 후세 문학에 막대한 영향을 끼치게 하 고 있는 것이다. 〈시〉가 〈뜻을 표현한 것〉이라면 『서경( 합 經)』 같은 데 실려 있는 산문은 〈일(事)에 관한 기록〉, 다시 말하면 칙접 〈정치 와 관계되는 기록〉이탄 생각을 가지고 이들을 구분하였던 것 같다. 후세 문학에 있어서는 시와 산문의 구일은 그 내용보다도 표현 형

석이 더욱 중요하지만, 중국 고대에 있어서는 이미 앞에서 논한 바 와 같이 복잡하고 회화적인 한자의 자체와 그 독음 및 서사(간寫) 방법에서 오는 제약 대문에 산문에 있이서도 수사(修辭)가 강구되어 형식상으로는 시와 산문의 구벌이 크게 문제되지 않았던 듯하다. 따라서 『시 경』 또는 〈시〉의 연구에 있어서 가장 중요한 것은 그 들이 표현하고자 하였 던 〈뜻(志)〉이 란 무엇을 의 마 하는가 하는 문제 이다. - 물론 그 〈뜻〉에 대한 인식은 고대라 할지라도 시대에 따라 그 개념에 많은 변화가 있었을 것이다.

2. 중국 고대의 〈시〉에 대한 인식 『시경』에 실려 있는 대부분의 작품들은 서주(西周) 때의 시가들이 다. 특히 국풍(國風)에 실려 있는 15 국의 노래들은 모두가 본시는 민요였을 것이다. 그러나 이것들울 문자로 기록한 사람들이 기록을 전문으로 하는 관리(사관)였고, 그 기록의 목적아 천자의 정치에 참고가 되게 하려는 것이었기 때문에, 사대부 계층이었던 기록자의 문장의식과 그 기록의 목적에 따라 그 내용이나 용어가 많이 고쳐 쳤을 것이다 .10) 물론 그것은 서주시대에 민간가요를 수집 기목한 사람에 의하여 고쳐진 것분만이 아니라 동주(東周)에 이것들을모아 책으로 편찬한 사람과 또 이것을 베끼고 전하는 사람의 수정도 가 해져서 지금과 같은 형태의 굴이 되었을 것이다. 그러나 일단 공자 에 의하여 『시경』이 완성된 뒤에는 이것들은 기록분만이 아니라 암 송(暗踊)에 의하여 전해지기도 했을 것이기 때문에 다른 종류의 기 록보다는 후세인의 개기(改記)가 적었을 것이다. 어떻든 본시는 문 학적이고 예술적인 성격이 강하였던 시가가, 기록자들에 의하여 문 학보다도 정치자료로서의 성격이 두드러지게 되었던 것이다. 그리고 송(碩)과 아(雅)의 많은 작품들은 처 음부터 천자 궁전의 전례 (典禮) 에 쓰여진 것이므로 정치와 관련이 밀접한 것이었다. 다만 거기에 사용된 문자와 그 문자가 이루는 문장의 성격 때문에, 정치적인 굴 10下) 屈冊萬 참里조 .『) 論國風非民間歌臨的本來面 目 』(中央硏究院 『歷史語言硏究所渠刊』 第 34 本

이 면서 도 그 수사( 修辭)는 이 미 고도의 수준에 달하고 있는 것 이 다. 서주 말엽의 혼란 때문에 동주 (東周) 로 들어와서는 이 Ii'시경』의 자료들아 노(魯)나라 관부 (官府 )에만 보전되고 있었던 듯하다. 사 마천 (司馬遷)은 Ii'사기 (史記)』 공자세 가(孔子世家)에 서 「옛 날에 는 〈시 > 3000 여편이 있었는데 , 공자가 그 중복되는 것은 태 버리고 예의에 합당한 것만을 취하여·… ··305 편(Ii'시경』)을 편찬하였다•j ll) 고 말하 고 있다. 그러나 이미 옛날부터 많은 학자들이 12) 오(吳)나라 계찰 (季札)이 노(魯)나라에 가서 주악(周樂)을 감상할 때 『시경射기 편차 (編次)가 다 갖추어져 있었고, 옛 전적에 인용된 〈시〉둘을 보면 현 재 Ii'시경』에 들어 있지 않은 것들은 극히 드물다는 이유 둥을 근거 로 「옛날에 〈시〉 3000 여편이 있었다.」는 설에는 의십을 표하였다. 그러 나 1i'논어 』 자한(子平)편에 서 공자 스스로,

11) 「古者詩三千餘篇 及至孔子, 去其重, 取可施於禮義; 上采契后稷, 中述殷周之盛, 至幽腐之缺, …• •• 三百五篇, 孔子皆弦歌之, 以求合部武雅碩之音. 」

12) 唐 孔類達 『毛詩正義』 및 方玉潤 『詩經原始』 등.

「내 가 위 (衛)나라에 서 노(魯)나라로 돌아온 (B.C. 484, 공자 68 세) 연 후에 야 음악이 올발라지 고 아(雅)와 송(碩)이 각기 제 자리 를 찾게 되 었다.」 13)

13) 「子曰 ; 吾自衛返魯, 然後樂正, 雅碩各得其所.」

고 말하고 있으니, 일단 공자가 Ii'시경』을 정리했음은 틀림없는 사 실이 다. 득히 정현(鄭玄, 127~200) 같은 이는 Ii'시보(詩譜)』에서 송 (碩) 가운데 노송(魯碩)과 상송(商碩)은 공자가 Ii'시 경 』 속에 끼 워 넣 온 것 이 라 주장하고 있다. 14) 그리 고 공자가 만년에 〈육경 (六經)〉을 만인을 위한 교과서로 책정한 이후에 1i'시경』은 비로소 경(經)으로 서 널리 읽히고 촌중되기 시작하였으니, Ii'시경伊 1 편자가 공자타 하 여도 잘못일 수는 없다.

14) 魯碩은 孔子가 魯나라 임금을 섬 겼기 때문이고, 商碩온 孔子가 商나라 사람 (.:z. 의 先祖는 .:z. 後孫의 나라인 宋나라에도 살았음)이었기 때문에, 天子의 周頭과 합 께 이들을 配列하였다는 것이다.

어떻돈 공자 (B.C. 551~B.C. 479) 에 의하여 Ii'시경』은 비로소 한 권 의 책 모양을 갖추고 춘추시대의 사대부들 사이에 읽히기 시작하였 다. 그런데 공자는 어떤 입장에서 『시경』을 사람들에게 읽히려 하

였고, 그것을 사람들은 어떻게 받아들였는가? 공자가 『논어』에서, 「『시경』울 한 마디로 표현하면 생각에 사악함이 없는 것이다.」 15) (爲政J

15) 「詩三百, 一言以萩之, 曰思無邪 . 」

「〈시〉에서 홍취를 일으키게 되고, 〈예〉에서 스스로를 세우게 되 고, 〈악〉에서 인간성이 이룩되게 된다.」(泰伯 ]16)

16) 「子曰 ; 興於詩, 立於禮,成於樂. 」

「〈시〉롤 배우지 않았으면 말할 거리가 없게 된다.」〔季氏〕 17) 「사람으로서 주남(周南)과 소남(召南)(『시경』의 편명)을 공부하지 않았으면, 그는 마치 벅울 마주보고 서 있는 것과 같을 것이다.」 (陽貨〕 18) 는 등의 말을 하고 있는 것을 브면, 공자는 Ii'시경』을 폭넓은 인간 의 십성 교육(心性敎育)의 자료로 생 각하였던 것 갇다. 그것 은 『시 경.!l에 실린 시들은 여러 면의 인간생활을 반영하고 있고 다양한 인 간의 서정을 노래한 것들이라 생각했기 때문일 것이다.

17) 「不學誌 無以言. 」

18) 「人而不爲周南召南, 其猶正蘆面而立也與 ! 」 19) 「小子 ! 何莫學夫詩 ? 詩可以興, 可以觀, 可以효, 可以怨. 還之事父, 遠之事君, 多識於鳥獸草木之名. 」

그 밖에도 공자가, 「너희들은 어찌하여 〈시〉를 공부하지 않는가? 〈시〉는 사람의 홍 취를 일으키게 할 수 있고, 사물을 올바로 살필 수 있게 하고, 사 람들과 제대로 어울릴 수 있게 하고, 원망을 할 수도 있게 한다. 가까이는 아버지를 섭걷 줄 알게 하고 멀리는 입금을 섬길 줄 알게 하며 , 새 침 승과 풀 나무의 이 름도 많이 알게 한다. 」 〔陽貨〕 19)

「『시경』울 전부 오J.다해도, 그에게 정치를 맡기었을 때 거기에 동 달하지 못하고, 사방에 사신으로 가서 전문적 인 웅대를 하지 못한 다면, 비록 많이 오J.다 하더라도 무슨 소용아 있겠느냐?」〔子路J 20) 는 등의 말도 하고 있다. 공자는 Ii'시경』이 사람들의 마음이나 성격 울 순화해 주는 이외에도 여러가지 지식과 지혜를 얻게 하고, 십지 어는 올바론 정치나의교활동을 하는데에도 큰 도움이 된다고 생각 했던 것이다. 이것은 공자가 춘추시대에 〈시〉가 자기의 감정을 표

20) 앞에 보임.

현하는 〈부시 (l 試詩)〉의 역할 이외에도, 궁정의 〈전례(典禮)〉와 의교 또는 정치를 하는데 있어서의 간접적인 의사 표현수단으로도 쓰이 고 있었던 상황을 바탕으로 〈시〉의 효용을 강조한 것일 것이다 . 그러나 중국문학사상 본격적으로 협운(協韻)을 추구한 운문(g允文) 은 『시경』에서 비롯되고 있고, 그 수사기교(修辭技巧)도 이미 상당 한 수준으로 발달해 있음을 간과해서는 안된다 . 보기로 『시겅』 첫 머리의 〈관처(關雅)〉시를 읽어보자 . 0 0 靈唯鳩 在河之 ml. M 淑女, 君子好述 . 0 0 麟距低 麟流之· 첼뱉淑女, 藝堡求之 . 0 0 0 求之不得, 堡麗思服 悠莖堡팹 堡緖反側. 麟麟麟요. 輯淑女, 쪼홈戶之 . 麟麟· 益有죠 . 麟淑女, 鐘鼓樂之. 꾸록 꾸록 물수리논 황하 섭 속에서 우는데, 군자의 좋은 배필 아리따운 아가씨 그리네. 올망졸망마름풀을 이리저리 해치며 뜯노라니, 아리따운 고운 아가씨 자나 깨나 그리움네. 그리어도 얻지 못해 자나깨나생각노니, 그리움은 가이 없어 밤새 이리 뒤쳐 처리 뒤쳐 . 올망졸 망 마름풍을 여기저기서 뜯노라니, 아리따운 고운 아가씨와 금술 뜯으며 벗하고 싶네. 운망졸망 마름풀을

여기저기서 가려 뜯노라니, 아리따운 고운 아가씨와 풍악 울리며 줄기고 싶네. 이 시를 보면 ® 매 귀철이 네 자로 되어 있고. ® 압운(押韻)을 하 고 있으며 ( o 표), ® 수사학에 서 말하는 첨 자(莊字) • 첩 운(姓韻) • 쌍성(雙聲) 동의 기교가 다 동원되어 있으며(――표), ® 비슷한모 양의 굳자를 겹쳐 씀으로써 시각적인 수사효과를 더욱 드러내고 있 고 (=표), ®둘째, 네째, 다섯째 줄이모두대귀(對句)를이루고 있다. 이로써 본다면 이미 [i'시경.J]의 문장도후세의 문학 못지 않게 수사를 통한 미(美)의 추구가 상당한 수준에 이르고 있는 것이다. 이 때문에 이미 『시경』이 처음 이루어전 춘추시대부터도 『시경』 온 〈경(經)〉으로서의 정치적 윤리적 공용성(功用性)이나실용적인 성 격 이외에도 수사를 동한 문학적인 마(美)의 추구라는 양면성(兩面 性)을 지니고 있었던 돗하다. 이러한 『시경』이 지니는 양면성은 후 세 중국문학 발전에 매우 큰 영향을 끼치게 된다. 전국시대에 와서는 『시경』온 공자의 제자들에 의하여 〈경〉으로. 존중되 며 읽 혀 졌 었 다. 『시 경 .J]을 〈경 〉으로서 촌중하는 유가(儒家)들 의 풍조는 결과적으로 전국시대에 새로운 시가의 등장이나 창작을 막아그기간을 시의 공백기 비슷하게 만들어 놓았다. 전국시대 말엽 의 [i'순자(荀子)』에는 성상偉하접)편과 부 0 岡)편 같은 운문이 실려 있 다. 그러나 성상편의 노태들은 민요의 형식을 빈 것이기는 하지만 처음부터 끝까지 선왕(先王)의 도(道)와 올바른 정치의 방법을 읊은 것 이 며 , 부편의 노래 들은 〈예 (禮)〉 • 〈지 (知)〉 이 외 에 도 〈구름( 雲 )〉 • 〈누에澤)〉 • 〈바늘頃t)〉 같은 것을 읊고 있으나 모두 예교( 綾 敎)나 윤 리를 가르치려는 내용이다. 끝머리에 붙어 있는 〈궈 1 시(低詩)는 더욱 교훈적인 내용이다. 이를 보더라도 공자의 제자들은 이미 전국시대 부터도 [i'시경』이 지니는 〈경(經)〉으로서의 의의에 압도되어, 그 속 에 표현된 더욱 다양한 인간의 문제나 수사(修辭) 같은 것은소홀히 하였던 것 같다. 이 때문에 순수한 민요나 시는 그 문화권 안에서 는 행세할 수가 없는 분위기였을 것이다.

그러나 전국시대에 는 이미 남 쪽 의 초( 楚) 나타가 상당한국력과문 화수준 을 가지고 중 국역사의 무대에 등장하고 있다. 다행히도 초나 라를 중십으로한 남쪽의 이질적인 문화의 대두는 시에 있어서도 걷 국은 후세에 새로운 형식을 발전시키게 되는 처력이 되었을 것으로 생각된다. 전( 秦 )나라는 분서 ( 梵참 )와 갱유(抗 儒 )를 단행한 왕조라 〈경〉으로 서의 『 시경』도 맥을 추지 못하였다. 그러나 한( 漢 ) 대에 들어오면 곧 유학( 儒學 )의 성행과 함께 『시경』이 본격적으로 연구되고 해석 되어 비로소 널리 지식인들 사이에 읽히게 된다. 서한 때에는 후 세 에 〈 삼가시 (三 家 詩 )〉라 불리 우는 『노시 ( 魯詩 )』와 『제 시 ( 齊詩 )』 • 『한시 (韓詩) 』의 세가지 해설이 『시경』의 해석과 연구의 주류를이루 었다. 『 노시 』는 노 (魯) 나라의 신배 ( 申培 )라는 한나라 고조( 高 祖) 때 부터 무제 ( 武 帝 ) 때 에 이 르기 까지 활 약한 학자가 부구백 ( 浮 丘伯)이 란 스 승 에 게 서 『시 경 』을 배 워 전한 것 이 다. 21 ) 그는 『노고( 魯 故)』 25 권을 지었고, 문제(文帝) 때에는 『 시경 』 울 공부했다하여 박사(博士)가되 기도 하였다 하나 , 2 2) 관운은 불우하였고, 만년에는 노나라에서 많 은 제자들울 가르치어 제자 중에 서한 때 박사가 되었던 사람이 십 여명이라 한다.

21) 『 漢합 』 儒林傳 참조. 아래 敍 固 • 韓 製의 生平도 강움.

22) 宋 王 應麟 『困 學紀 1l!J』 卷 8.

『제시』논 제( 齊 )나라의 원고( 結 固)라는 사람 2 “ 이 전한 것이다. 그 도 『시 경 』울 공부한 덕 에 경 제 ( 景 帝 ) 때 에 박사라는 학관( 學 官)에 올 랐었으나, 두태 후(災太后)가 황로지 학( 黃 老之 學 )을 좋아하던 터 이 라 관운은 역시 불운하였다. 그러나 많은 제자들을 가르치어 제( 齊 )나 라에서 『시경』으로 이름을 날린 학자둘이 그 중에서 많이 나왔었다.

23) I삼 顔 師 古의 『 漢안』 狂 文‘량 . 의 注에서는 齊詩 를 后 蒼 이 전했다하였다. 『 漠한 』 儒 林 {상 에는 그에 관한 傳記 가 있고, 칼 은 藝 文志에는 그의 著한 로 『齊 后氏傳 』 과 r 齊 后氏故 』 가 있어 그 렇 게 분 수도 있을 듯 하다 .

『한시』는 연( 燕 )나라 사람 한영( 韓 要)이 전한 것이다. 그는 문제 (文帝) 때에 박사가 되었었고, 경제( 景 帝) 때에는 상산왕(常山王)의 대부(太傅)를 지냈다 한다. 그는 『시경』울 연구하여 『내전(內傳)』과

『의전(外傳)』을 지 었는데 , 이들 삼가(三家)의 처술 중 지금은 『한시 외전(韓詩外傳)』만이 전한다. 24)

24) 近人 楊樹達온 『漢찬補注補正.!I에서 그의 『內傳』은 지금의 『外傳』속에 합쳐져 전 해지고 있다고 주장하였다.

한나라 무제 (武帝)는 학관(學官)으로 오경 박사(五經博士)와 제 자원 (弟子員) 50 명을 두었는데 , 이로부터 유학(信學)이 크게 성행하여 학 관의 인원수가 소제 (昭帝) 때에는 100 명 , 선제 ( 宣 帝) 때에는 다시 그 두배로늘었고, 원제(元帝) 때에는 1000 명으로 늘어난 이의에도군국 (郡國)에 도 또 오경 백 석 졸사(五經百石卒史)들을 두었으며 , 성 제 (成帝) 때 에 는 3000 명 으로 늘어 , 이 후 유학은 2000 년의 역 사를 통하여 중국 의 정치원리와사회윤리의 바탕을 이루는중십 학문으로발전하게 된 다. 이에 따라 이들 〈삼가시〉도 많은사람들이 공부하고 읽게 된다. 그러나 우리에게 지금 전하는 『시경』은 이 ' 〈삼가시〉가 아니라 한 나라 초기 하간현왕(河間獻王)의 박사를 지 냈다는 조(趙)나타 사람 모공(毛公 )2” 이 전한 『모시 (毛詩)』이다. 『한서』 예문지에는 『모시 (毛 詩)』 29 권과 『모시고훈전(毛詩故訓傳)』 30 권이 수록되어 있는데 , 그 중 뒤의 것이 우리에게 전해전 가장 오래된 『시경』의 판본이며 그 해설서이다. 『한서』 예문지에는 〈삼가시〉로 『노고(魯故)』 25 권, 『노 설(魯說)』 28 권, 『제후씨고( 齊 后氏故)』 20 권, 『제손씨고(齊孫氏故)』 27 권, 『제후씨전(齊后氏傳)』 39 권, 『제손씨전(齊孫氏傳)』 28 권, 『제 잡기 (齊雜記)』 18 권, 『한고(韓故)』 36 권, 『한내전(韓內傳)』 4 권 • 『한 외 전(韓外傳)』 6 권 , 『한설 (韓說)』 41 권 둥이 수목되 어 있 다. 그러 나 『제시』는 위(魏)나라 때에 없어졌고, 『노시』는 서전(西晋) 때에 없 어졌다. 『한시』는 당매f)나라 때까지도 전해졌었으나 ,26) 곧 없어 지고 지금은 『의전』만이 전한다. 27) 이처 럼 서한 때에 성행한 〈삼가 시〉가 모두 후세에 전하지 않게 된 것은, 〈삼가시〉를 공부한 학자들

25) 『漢합』 藝文志와 儒林傳에는 〈毛公〉이 란 姓만이 보이 나, 鄭玄의 『詩譜』에는 魯 人 大毛公과 小毛公이 있었다 했고, ’ 陸環의 『毛詩草木鳥獸蟲魚疏.!I에는 大毛公은 毛亨으로 『話訓傳』을 지었고, 小毛公 毛哀이 그것을 傳授받았다 했는대, 모두 믿 율수 없는記錄둘이다.

26) 宋 王應麟 『詩考』에서 인용한 『崇文總 目 』에 따로면 北宋 때 까지 도 전해 지 고 있 었던 듯하다. 27 ) 지금 『申培詩說』이 전하나 明대 豊佑의 僞作입이 확실하다.

은 학관으로 출세하는 대신 〈경(經)〉을 빌어 그 시대의 정치원리를 설명할 팔요가 있었기 때문에, 이들의 Ii'시킹 』 연구는 그런 목적에 맞도록 시의 대의를 억지 해석하는 데 노력이 기울여졌기 때문이다. Ii'한서』 예문지에서도 이미 〈삼가시〉는 「혹은 『춘추』에서 취하기도 하고 잡설(雜說)을 채택하기도 하였는데 모두 그 본뜻이 아니다.」 28) 고 비평하고 있고, 특히 Ii'제시』에는 음양오행설(陰腸五行說)까지도 많이 동원되고 있었다 한다 .29) 이러한 그 시대 정치상황의 설명을 위한 시의 대의(大義) 파악은 곧 그 시대가 지나고 나면 거의 가치 없는 게 되고 말기 때문에 〈삼가시〉는 일찌기 전하지 않게 되었던 것아다. 거기에 비하여 『모시』는 서한 때 학관에 오르지 못하여 비 교적 착실한 훈고(訓話)에 노력하고 있고, 동한 때에 Ii'모시』를 보충 해설한 『전澤)』을 쓴 정현(鄭玄) 같은학자가 나오기도했기 때문에 Ii'모전』이 유일하게 세상에 전해지게 되었던 것이다.

28) 「或取春秋, 采雜說, 咸非其本義. 」 29) 『漢완』 翼奉傳에 보이 는 〈五際〉의 理論 갈은 것 .

그렇지만 『모시』의 해설도 시를 〈경(經)〉으로서 이해하며 정치를 하는데 팔요한 용구처럼 해석하는 방향울 전혀 벗어나지 못하고 있 다. 우선 시 의 대 의 (大義)를 설명 한 『모시 』 서 (序 )30) 를 보더 라도 시 에 대하여 다음과 같은 말을 하고 있다.

30) 지금 傳하는 『毛詩』에는 앞머리에 〈大序〉가 있고, 각 詩의 앞부분에는 그 詩의 大意문 설명한 〈小序〉가 있다. 그 작자는 孔子·子夏·毛公·衛宏동 여러 說이 있 으나 모두 證抵가 확실치 않으며 , 漠人의 詩說이라 보면 크게 문립 없을 것이 다.

「치세(治世)의 음악은 편안하면서도 즐겁고 그 정치는 조화를 이 루며 , 난세 (亂世)의 음악은 원망스럽고도 노여움고 그 정치는 도리 에 어긋나며, 망국(亡國)의 음악은 슬프고도 애룻하고 그 백성들은 곤경에 빠진다. 그러므로 정치의 잘찰못을 바로잡고, 천지를 움직 이고, 귀신을 감동시키는 데에는 〈시〉보다 더 좋은 계 없다. 선왕들 은 이것으로써 부부사이를 다스리고, 효도와공경을 이룩하였으며, 인문을 두텁게 하고, 교화를 아름답게 하고, 풍속을 훌륭하게 이끌 었다.」 31)

31) 「治世之音, 安以樂, 其政和 ; 亂世之昔, 怨以怒, 其政乘 ; 亡國之音, 哀以思, 其 民困 故正得失, 動天地, 感鬼神, 莫近於詩. 先王以是經夫婦, 成孝敬, 厚人倫, 美 敎化, 移風俗.」

곧 음악은 그 시대상을 무엇보다도 찰 반영하는 것이며, 사람뿐 만이 아니라 천지와 구1 선까지도 감동시키는 험아 있는 것이어서, 그 가사인 〈시〉는 정치에 가장 훌륭한 용구가 된다는 것이다. 다시 「풍(風)이란 바람(또는 풍자)의 뜻이요 가르친다는 뜻이니, 바람 과 같음으로써(또는 풍자함으로써) 감동시키고, 가르침으로써 강화 시키는 것이다.」 32)

32) 「風, 風也, 敎也 ; 風以動之,敎以化之. 」

「임금은 풍(風)으로써 백성을 교화하고, 백성은 풍으로써 임금을 풍자하는 것인데, 수사를 위주로 하여 간접적으로 간(練)하기 때문 에 말한 사람은 최가 없고 듣는 사람은 경계하기에 족하게 되는 것 아 다. 그러므로 풍이라 하는 것이다.」 33 ) 논 동의 말도 하고 있다. 곧 앞의 15 국의 민가를 모아 놓은 부분을 〈풍(風)〉 또는 〈국풍(國風)〉아 라 부르는 까닭은 그 시 들이 풍자(誤刺) 의 효용이 있기 때문이라는 것이다. 물론 그 풍자는 정치적으로 임 금의 잘못을 간하거나 백성들울 교화하기 위한 것이다. 이처럼 『모 시』에서도 칭치와의 밀접한 관련 아래 시를 이해하고 있는 것이다.

'33 ) 「上以風化下, 下以風刺上, 主文而認값t, 言之者無罪, 聽之者足以戒, 故曰風. 」

그분 아니 라 『모시 』 서 (序)에 는 [j'시 경 』 중에 는 정치 가 올바로 행 해 지던 시철에 지어전 〈정시(正詩)〉와세상이 어지러운 때에 지어전 〈변 풍(複風)〉과 〈변아頃環)〉가 있다는 이론도 보인다. 이는 〈풍〉과 〈아〉 속에 들어 있는 연애시와 사회의 모순을 노래한 시 같은 작품이 〈경 (經)〉 속에 들어 있게 된 이유를 설명하기 위한 수단이었을 것이다. 그리 고 여 기 에 서 논하고 있 는 〈시 의 육의 (六義)〉 34) 나 〈사시 (四始)〉 35) 같은 이론도 시의 본뜻과는 관계없이 『시경』을 거창하게 보이도록 해석하려는 데서 나온 이론이라 할 것이다.

34) 『毛詩』 序에 〈風.賊·比.典·雅·碩〉이 六義라 하였는데, 〈風.雅·領〉은 詩 의 種類이고, 〈試•比·興〉은 詩의 表現方法이니, 六義라 하여 한데 묶어 큰 뜻이 담긴 原理인듯 내세울 理由가 없다.

35) 〈四始〉는 風 • ,J、雅 • 大雅 • 碩의 첫 머 리 詩 四篇울 말한다고도 하고 (『史記』 孔子 世家), 『齊詩』에서는 五行說을 인용하여 알기 어려운 說明을 하고 있다.

『모시』의 이러한 시에 대한 기본 입장 때문에 걷국 시의 해석도 이러한 방향을 따라 억지로 하지 않으면 안되었다. 앞에 인용한 『시

겅』 첫머리의 〈관저 C m 湘祖)〉시도 우리가 읽어보면 분명히 젊은 남자 (君子)가 아름답고 양전한 숙녀 (窮窮淑女)를 그리 는 연정 (戀情)을 노 래한 것인데 ,36) 『모시』에서는 「후비 (后妃)의 덕을 노래한 것」이타 해석하고 있다. 〈후비〉란 주(周)나라 문왕(文王)의 비 (妃)인 태사 (大姬)를 가리킨다는 것이며, 이에 뒤이은 주남(周南)의 시들은 〈후 비의 덕〉이 문왕을 통하여 온 세상에 퍼져 세상이 평화롭게 다스려 지는 일관(一貫)된 내용을 노래한 것들이라는 것이다. 그러기에 세 번째 〈권이 (卷耳)〉 시 같은 것 도 분명 히 역 사(役事)에 끌려 나간 남자 가 집을 그리는 시인데도, 『모시』에서는 〈후비의 뜻〉을 노래한 것 이라 설명하고 있다. 그 〈뜻〉이란 어전 이불 구하여 남편에게 추천 하려는 성의를 말한다 한다.

36) 屈萬里 『詩經擇義.!l에서는 祝婚詩로 보고 있다.

도꼬마리 뜯고 또 뜯어도 납작바구니 에 도 차지 못하네. 아아, 내 그리운 님 생각에 바구니를 · 한길에 내던지네. 높은 산에라도 오르려니 내 말 병이 났네. 에타, 처 금찬에 술이나 따라 기나긴 수십 잊어볼까! 높은 언덕에라도 오르려니 내 말 병들었네• 에라, 처 쇠뿔 찬에 술이나 따라 기나긴 시롬 잊어볼까! 돌산에타도 오르려니 내 말 지쳐 병났고 내 하인 발병났으니 그대 있는 곳 바라보지도 못하는가! 采采卷耳, 不盆傾篠.

陸我懷人, 直彼Ji'Jn-. 涉彼崔鬼, 我 馬鹿 限. 我姑酷彼金 w, 維以不永 w. 涉彼 高 岡, 我馬玄黃. 我姑酷彼兒照, 維 以不永傷. 涉彼沮矣, 我馬梧矣, 我僕蒲矣, 云何呼矣! 이 밖에 도 짝사랑을 노래 한 〈한광(漢廣)〉은 후비 의 「덕 이 널리 미 천 것」, 님그리움을 노래한 〈여분(汝壤)〉은 후비의 덕을 바탕으로 하여 문왕의 「도(道)에 의한 교화가 행하여지는 것」을 노래한 것이라 하 고 있다. 그리고 둘째번의 소남(召南)의 시들은 또 모두가 「부인(夫 人)의 덕」을 체계적으로 노래한 시들로 억지 해석을 하고 있다. 그리고 그들이 변풍( 變風 )이나 변아(變雅)라고 생각하였던 시들은 전부를 여지 해석하는 수가 없어 그 시대의 일들을 풍자한 것으로 둘러대고 있다. 『모시서』에서 「학교가 패한 것을 풍자한 것」 3” 이라 설명한 정풍(鄭風)의 〈자금(子裕)〉 시를 보기로 돈다.

37) 「刺學校廢也. 亂世Ji ll 學校不修焉. 」

파란 님의 옷깃이여, 내 마음에 시품 끝없네. 비록 내가 못 간다 해도 그덴 어찌 소식도 없는가? 파란 님의 패욱 끈이어, 내 그리움 끝이 없네. 비록 내가 못 간다해도 그덴 어찌 와 주지 않는가? 어술렁 어슬렁 성문 앞 서성이는데. 하루만 못 만나도 석달 못 본 듯하네.

靑靑子裕, 悠悠我心. 縱我不往 , 子寧不嗣音? 靑靑子偶 , 悠悠我思. 縱我不往, 子寧不來? 挑分達分, 在城朋分. 一日不見, 如三月分. 이 시를 학교문제에 갖다 분이기 위해서 〈파란 옷깃〉을 옛날 〈학생 들이 입던 옷깃〉이라 하고 있다. 이에 따라 정현(鄭玄, 127~200) 은 『전 (愛)』 에서 이 시의 멘 끝 장( 華 ) 첫 두 귀와 끝 두 귀에 다음과 같은 해석을 붙이고 있다. 「나라가 어지러워지자 사람들은 학업을 폐하고 다만 높은 곳에 오르기를 좋아하여, 성궐에 나타나 바라보는 것으로써 낙울 삼았던 것이다. 」 38)

38) 「國亂 人廢學業, 但好登高 見於城1\1!, 以候望爲樂. 」

「군자의 학문은 굳로써 찬구와 만나며 찬구로써 인(仁)을 보충하 는 것인데, 홀로 배우며 찬구가 없다면 의롭고 고루해지며 듣는 게 적어진다. 그러므로 그토록 십히 그리는 것이다.」 39l 끝 장을 정현의 이 설명대로 해석하고 보면 이 시가 어떤 꼴이 되 는가? 제풍(齊風)울 예로 들어 보면 『모시』 서에서는 첫째 시를 「현 바 (賢妃)를 생 각하는 것」이라 설명하고 이의의 나머지 10 편을· 모두 「 ...... 울 풍자한 것」이라 설명하고 있다. Ii'삼가시』는 Ii'모시』에 비하 여 더욱 비뚤어전 해설울 하였으니 말할 것도 없거니와 한대의 학자 둘은 모두 이러한 도학적데[學的)인 해시(解詩) 경향에서 조금도 벗 어나지 못하였다.

39) 「君子之 學 , 以文會友, 以友 幅 仁, 獨學而無友. R IJ孤柄而효聞, 故思之&. 」

이처럼 Ii'시경』을 〈경〉으로서 억지 해석을 하는 한대 학자들의 태 도는 이후의 중국문학 발전에 큰 영향을 끼쳤다. 왜냐하면 이를 근 거로 다른 종류의 시 해설에까지도 이러한 수법이 그대로 적용되 었기 때문이다. 예로 양(梁)나라 소통(蕭統, 501~531) 이 편찬한 『문 선(文選)』 권 29 에 실려 있는 작자를 알 수 없는 〈고시십구수(古詩十

九首)〉중의 첫 수룹 읽 어 보자. 가고가고또가고가 님과 생이변하였네. 서르 만여리나 떨어져 각각 하늘 한 끝에 있게 되었지. 길온 립하고도 머니 만날 날 알 수도 없네. 복녘 오랑캐 말은 북풍에 기대고 월(越)나라 새는 남쪽 가지에 둥우리친다 했네. 떠나간 지 오래 됨에 따라 허리띠는 날로 느슨해지네. 뜬 구름 밝은 해률 가리었으니 떠나간 이는 돌아올 업두도 못 내내. 님 생각은 사람만 늙계 하는데 세월은 어느덧 처물어 가네. 다 잊어버리고 다신 생각 말고 밥이나 많이 드시도록 힘쓰시기를 ! 行行重行行, 與君生別離. 相去萬餘里,各在天一珪. 道路沮旦長, 會面安可知? 胡馬依北風, 越鳥災南枝. 相去日已遠, 衣帶日已緩. 浮 雲 薇白日, 游子不顧返. 思君令人老, 歲月 忽已晩. 棄損勿復道, 勢力加倭飯. 이것은 분명히 떠나간 님을 그리는 여인의 노태이다. 그러나 당(唐) 대 의 Ii'오신주(五臣注)』에 서 장선 (張銃)은 「이 시 의 뜻은 충신이 간사한 자들의 참해 (臨害)불 받아 쫓겨 난 것을 읊은 것.」 ~0) 40) 「此詩;fl;, 爲忠臣遣侯人 誤 讚, 見放逐也 . 」

이라 해설하고 있다. 따라서 「뜬 구름(浮宏)」은 간사한 자들울 가리 키고 「맑은 해(白日)」는 임금을 가리키며〔劉良 社〕’ 「님(君)」이란 임 금을 뜻한다〔李周翰 注)고 보고 있다. 〈고시십구수〉의 시가 거의 모 두 님 그리는 노래인데도 당(唐)대 학자들은 그러한 해석울하고 있 는 것이다. 도학자들은 사대부들의 굳에 이런 사랑이나 그리움 같 은 것을 노래한 굳이 있어서는 안된다고까지 생각했기 때문이다. 그러나 이러한 둘러대기식의 시 해석은 한편 시인들로 하여금 마음놓고 사랑의 노레를 부를 수 있게도 만들었다. 사랑이나 그리 움을 노래불러 놓고서도 필요에 따라서는 언제나 「임금에 대한 충 성십을 노래한 것」이라 둘러댈 수가 있기 때문이다. 중국의 사회운 리를 지배한 유가(儒家)들이 그처럼 도학자적인 문학관을 지녔음에 도 불구하고, 중국문학이 서정시(行情詩)를 중십으로발달하고 또그 서정은 사랑이나 그리움 같은 것이 중십울 이물 수 있었던 것은 그 때문이다. 거의 모든 중국의 시인들이 모두가 사랑의 시를 몇 편씩 은 짓고, 묵히 아름다운 여인이 화려한 규방에서 외로이 떠나간 님 을 그리는 애철한 서정을 노래한 규정시(闇情詩)를 지을 수 있었던 것도· 『시경』에 이마 그러한 시들이 적지 않게 둘어있는데다 그 해 석은 예교(禮敎) 윤리에 언제나 두드려 맞출 수가 있었기 때문이다.

3. 『시경』의 내용 『시경』은 모두 305 편의 시들이 크게 국풍(國風) • 소아(小께t) • 대 아(大雅) • 송(碩)의 네 부분으로 나뉘어져 실려 있다. 옛날에 혼히 『시경』을 〈시삼백(詩三百)〉이라 부른 것도, 『시경』에 실란 시의 편 수가 대략 300 정도였기 때문이다. 이 밖에도 『모시』 가운데에는 「그 뜻은 촌재하되 그 가사는 없어전」 6 편의 시가 제목만이 남아 있 다. 『모전(毛傳)』 • 『정전(鄭燮)』 등에선 그 가사가 전국시대에 없어 진 것 이 라 하였으나 주희 (朱熹, 1130~1200) 는 『시 집 전 (詩 菓 傳)』에 서 이것들은 본시 가사가 없는 생가(笛歌)였다고 주장하고 있다. 〈국풍〉 속에 는 주남(周南) • 소남(召南) • 패 01:1 1) • 용(jffll) • 위 (衛) • 왕(王) • 정 (鄭) • 제 (齊) • 위 (魏) • 당(唐) • 전(秦) • 전(陳) • 회 (檜) • 조(曹) • 빈(l!l!l)의 15 국의 민요들이 모아져 있다• Ii'모시料분 비롯하여 옛 날 학자들은 여 기 의 〈풍(風)〉자는 〈풍(謨)〉자와 통하여 〈풍자(誤 刺)〉 또는 〈풍유(誤諭)〉의 뜻을 지닌 것으로 풀이하였었다 .41) 그러 나 〈대 아〉 숭고(炭高)시 끝머 리 에 서 걷보(吉甫)가 노래 지 으니 그 가사 매우 위대하네. 그 풍(風)이 아주 좋기에 이것을 신백 (申伯)에게 바치 네. 4l) 앞의 『毛詩』 序 引用文 참고.

吉 T t}(午踊, 其詩孔碩 其風陣好, 以贈申伯. 하고 노래 하고 있으니 , 여 기 의 〈풍(風)〉은 바로 〈 노래 〉나 같은 뜻의 말임에 틀림 없다. 그러니 〈 풍〉은 처음부터 지금 중국말의 〈 풍요 (風話)〉 , 곧 민간가요의 뜻을 지니고 있었을 가능성이 많다. 그리고 〈 풍 〉 에 〈 국 〉 자를 덧 붙이 어 〈국풍〉이 라 부르는 습관은, 그것 이 〈여 러 나라들의 노래 〉 라는 뜻에서 전국시대 말엽부터 시작된 일인듯 하 다. 4Z)

42) 대체로 『荀子』 大略핀에 「園風之好色也… ... J하고 말한게 가장 오태 된 用例인듯 하다.

〈국풍〉 중에 서 도 첫 머 리 의 〈주남〉과 〈소남〉에 대 하여 는 『모전』 • Ii' 정전』 등 중국의 전통적인 옛 학자들은 모두 주(周) 나타초기에 지 어진 정풍(正風)이라 하여 이룰 매우 촌중하였다. 그리고 주(周) 문 왕(文王)이 도읍을 풍(豊)으로 옮긴 뒤 옛 주나라의 기 (岐, 陝西省 岐 山縣 부근) 땅을 둘로 쏘개어 주공단(周公旦)과 소공석(召公奭)에게 각각 다스리게 하였는데, 이들의 교화가 그 남부지방에까지 미치어 거기에서 노태 불리어지던 시들을 모아 놓은 것이 〈주남〉과 〈소남〉 이 라 하였다. 그러 나 근인 부사년(傅斯年)은 그의 Ii'주송설價]碩說)』 43) 에서 「남은 남방의 나라를 뜻하며, 〈주남〉은 주나라 왕조에서 직할 (直轄)하던 남방의 나라를 뜻한다」 하였 다. 그리 고 또 「〈소남〉은 소 목공호(召 穆公虎 宣 王때, B.C.827~B.C. 78 0, 사람)가 동할하던 남국 울 말한다」 하였다. 옛 학자들의 설에 의하면 이 주남과 소남은 주 나라 초기의 시여야만할 것이나, 〈주남〉 여분(汝境) 시에는 「왕실이 불타는 듯하다」(王室如殿)는 따위의 혼란한 세상을 반영하는 시귀가 있고, 〈소남〉 하피농의(何彼 樣矣) 시에는 「평왕의 손자」(平王之孫)란 구1 절이 보이니, 이 시는 동주 초기의 작품임이 틀림없다. 그리고 〈 주남〉 • 〈소남〉의 시 들 중에 는 한(漢) • 여 (汝) • 강(江) 동 남방의 강 물 이름이 보이는데, 그 남쪽 지역이 중국 문화권으로 등장하는 것 은 서주의 후기이다. 그리고 〈소남〉 감당(甘梁) 시에 보이는 소백

43) 中央硏究院 『鹿史語言硏究所渠 T4 j.!I 第一本 二分 (1930).

(召伯)도옛날엔 소공석(召 公奭) 이라 하였으나 굴 만리 (屈I~里) 교수는 『시경석의(詩經 釋義)』 에서 그가 소공호(召公虎)임을 증명하고 있다. 남송(南宋) 초기 의 왕질 (王傾)과 정 대 창(程大昌) 같은 학자들은 주 남 • 소남의 〈남〉이 악명 (樂名)이 므로, 44) 아(i t) • 송(碩)같이 (국풍〉 과는 독립된 성격의 것임을 주장하였다. 그 뒤로 고영무 (顧炎武 , 1613~1682)45) 둥 많은 학자들이 이 에 찬 동하였고, 근래 엔 풍완군(馮 玩君) • 육간여 ( 陸何如) 가 공처 한 『중국시 사(中 國詩史)』 등이 이 설을 따르고 있 다. 그러 나 위 원 (線源 , 1794~1856) 이 『시 고미 (詩古 益t)』 에 서 지적했듯이 『좌전(左傳)』 은공(t앙公) 3 년에 「 〈풍〉 에 채 번 (采~) • 채빈 (采 5h ) 이 있다. 」 하였는데 , 채번과 채빈시는 소남에 있는 작 품 이름 이므로, 주남과 소남이 모두 〈국 풍〉이었음이 분멍하다. 그러나주남 과 소남이 나타 이름아 아님은 분명하며, 또 〈 남 〉 이 〈 남쪽 지역〉을 가리키는 말이라 하더라도 어떤 지역이건 그 지역 특유의 음악 이 있었을 것이니, 간혹 그 지역의 특성운 지닌 음악 이릅으로 쓰였을 가능성도 있는 것이다 . 46 ,

44) 王팠 『詩總問』 卷一, 程大昌 『考古編』 卷-에 서 모두 小雅 鼓鐘에 서 「以雅以南」 이 라 하였 고, 『 左傳』에 서 季:t= L 이 觀樂할 때 댜안節南篠.!l 이 있 다는 것 을 根拍로 하 고있다 .•

45) 『 n 知錄』 卷 三 四 詩

46) 『左傳』 成公 九年엔 픕 나라에서 楚 나라 捕멈 t 가 〈南音〉을 연주했다는 記錄 이 있고, 칼은 襄公 九年엔 師談이 〈北.!B.〉과 〈南風〉윤 노래 하는 데 관한 말을 하고 있다 .

이 밖에 〈국풍〉 중의 패 Ot!S ) • 용(fiill) • 위 (衛)의 세 나타 노래 들은 모두가 위풍( 衛風) 이라는 데에는 옛날부터 모두 의견이 일치하고 있 다. 47) 따라서 15 국 중에 서 확실한 나라는 결국 11 국이 다.

47) 鄭 玄 等 古人은 j5 • 페F • 衛 가 周初의 三 IJi.운 에게서 나왔다 하였는데(『 詩ii}』) , 魏 際 온 jlil • 郞 • 衛가 一地名이라 하였고(Ii' 詩 古 微』 卷 三), 王 國維 는 j敗는 뒤의 암운 나 라 땅이고 1li11은 뒤의 魯나라 땅에까지 걸친 地 域 입을 考證하고 있다(『 觀堂渠林』 卷 十五北伯鼎跋).

그런데 이 〈국풍〉의 시들이 지어전 연대는 가장 빠론 것이타 하더 라도 서기 기원전 9 세기를 넘지 못하며 , 동주 초기의 시가 가장 많 은듯하다. 다만 〈국풍〉 중 그 지역이나 처작시기에 대하여 이론이 가장 분분한 것 이 빈풍( 幽風) 이 다. 특히 치 효( 明gg) 시 는 『서 경 ( 집t經 )』 금등( 金脈 )편에 주공( 周公) 이 부른 노래 라 기 록되 어 있고, 동산( 東

山) • 과부(破%)도 『모전 』 등 옛 날 학자들의 해 설은 오두 주공동정 (周公東征)과 관계가 있는 시이며, 나머지도 모두 주나라 초기의 노 레 로 보았었다. 그러 나 『서 경』 금둥편도 춘추 만년이 나 전국 초기에 전설을 근거로 쓴 글인듯 하며 , 나머지 작품들도 주공단(周公旦)과는 직접 관련이 있을 수가 없는 것들이다 .48) 이 시들의 문장을 보더라 도 주나라 초기 의 작품이 라 생 각되 는 〈 주송(周碩)〉이 나 〈대 아(大雅)〉 중의 일부 작품들이 까다롭고 읽기 어려운 것에 비하면 모두가 너 무나 매끄럽고 평이(平易)하다. 따라서 〈빈풍〉도 동주 초기의 작품 임이 들림없을 것이다. 15 국풍의 지역도 북쪽은 연( 燕 , 河北, 山西) 나라, 서쪽은 전(秦, 陝西), 남쪽은 장강(長江) 유역에 이르는 춘추 시 대 강역 (副域)과 거 의 같은 듯하다.

48) 傅斯年 『周碩說』(中央硏究院 『底史語言硏究所菜刊』 第一本 一分, 徐中舒 li'!lm風 說』 (上同 第六本 四分), 馮玩君 • 陸何如共著 『中國詩史』 卷一 古代詩史 篇二詩經 등참조

〈아(雅)〉에 대 하여 양계 초(梁啓臨 1873~1929) 는 『석 사시 명 의 (釋四 詩 名義)』에 서 , 〈아(雅)〉자는 옛 날에 는 〈하(夏)〉자와 서 로 통용되 었으 니 ~9) 〈 아 〉 는 중원 (中原) 인 하(夏) 지 역 에 유행 하던 정 성 (正聲)의 노 래를 뜻한다 하였다. 이것은 물론 주나라 왕조에서 숭상하고 상용 하는 음악이기도 하였을 것이다.

49) 『荀子』 榮辱篇에선 「符之越人安越, 楚人安楚, 君子安雅.」라 했고 갈은 책 儒效 篇에선 「居楚而楚, 居越而越, 居夏而夏 . 」라 했으니 , 雅 • 夏가 通用되 었다. 또 다물 子』 天志下篇에선 〈大雅〉 皇矣시의 詩句룬 引用하며 〈大夏〉라 하였고, 『左偏.!I에 보이 는 꾸 f大夫 〈子雅〉를 『韓非子 』 外偉說 右篇에선 〈子夏〉라 한 것 등도 그 증거 임 •

그런데 어떻게 이 〈아〉가 〈소아〉와 〈대 아〉로 나뉘어져 있는가? 주희 (朱蒸 1130~1200) 는 『시집전(詩菓傳)』에서 〈아〉에도 〈변아復명 雅)〉와 〈정아(正雅)〉가 있다고 구분하고 나서, 「〈정 소아〉는 찬치 하고 즐길 때 의 음악이 요, 〈정 대 아〉는 회 조(會 朝)에 쓰이던 음악이요, 벼슬을 받을 때 훈계를 늘어놓던 말인 것 이 다. 」 50) 고 하였다. 실제로 〈소아〉와 〈 대아〉에 실린 시들의 내용을 보면 이 주회의 설을 부정할 수도 없지만 그렇다고 확실한 중거가 있는 것

50) 「正小제 용 , 燕 喪之樂也 ; 正大뀜 t , 압朝之樂, 受 t it t的! 戒之辭也. 」

도 아니 다. 득히 〈 소아 〉 속 에 는 황 조 (黃鳥) • 아행 기 야( 我 行 其 野 ) • 곡 풍(谷風) • 하초불황(何 華 不 黃) 등 괴로움을 당하는 사람들의 사회에 대한 불평과 님그리움을 노래한 〈 풍 〉 에 가까운 시들과 적지않은 풍 자시들이 있고, 〈 대아 〉 속에도 여러 편의 풍자시가 있으니, 이것들 율 궁중의 행사에서 노래불 렀 었다고 볼수는 없는 것이다. 결 국 〈 아 〉 는 중원지역에 유행하던 노래들이어서 궁중의 행사나 전례 ( 典 祿) 에 쓰이던 음악이 중십을 이루지만 그곳 민간의 가요들도 함께 섞여둘 게 된 것이라 보아야 할 것이다. 그리고 시물 보면 〈 풍 〉 에 가까운 성격의 것이라 하더라도 이 중원의 음악들은 그 가락이 15 국의 〈 풍 〉 과는 달랐기 때문에 〈 소아 〉 나 〈 대아 〉 에 끼게 된 것이타고 보는 수 밖에 없을 것이다. 그리고 대체로 〈 소아 〉 와 〈 대아 〉 의 내용 을 보면, 주나라 초기 선조들의 공덕 과 개 국 (開國 )을 하던 성 세 ( 盛世)를 기 란 내용의 시를 〈대아〉라 하고, 서주가 쇠미해 가던 때의 시를 〈 소아 〉 라 한 듯도 하나 확증이 있는 것은 아니다. 〈소아〉는 〈국풍 〉 과는 달리 사대 부들이 지 온 것 으로 생 각되 는 시 들 이 대부분이어서, 내용도 서정(打情)적인 작품보다는 궁 중 의 연회에 서 부르던 손님을 즐겁게 하는 작품, 임금이나 어떤 일을 송축 (碩 祝) 하는 내용, 어떤 사람이나 일을 풍자하는 것, 제사 때 쓰던 노래의 가사 등 전례(典 禮 )와 관계가 있논 것들이 많다. 전쟁이나 행역(行 役)과 관계된 시들도, 〈국풍 〉 의 경우처럼 님그리움 또는집생각을노 래하는 경우도 있기는하지만 전체적으로볼때 훨씬 서사적(敍 事 的) 인 성 격 을 떤 작품이 많다. 이 것 은 〈소아〉의 작품이 〈 국풍 〉 보다는 더욱 형석화하여 생동하는 표현이 줄어들었음을 뜻하기도 한다. 그 리 고 옛 날 학자들은 〈정 소아(正小雅)〉는 모두 주나라 초기 의 작품이 라 하였으나, 실상 그대로 믿을 수 있는 작품은 거의 없으며 대부 분이 서주 말엽의 작품 51) 이며 동주 초엽의 작품도 들어 있다. 〈대 아〉는 대 부분이 축송(祝碩) 찬미 (殿 美 )하는 내 용과 제 사( 祭 祀) 연음( 燕 飮)에 관한 시이고, 나머지도 모두 교훈적인 내용이 담간 것 들이다. 이는 〈소아〉보다도 〈대아〉의 내용이 훨씬 더 형식화하고 51) 周 宜王 (B.C.827~B . C . 782 在位) 및 유왕(幽王, B. C. 7 81~B.C. 77 1) 때의 작품 이 가장많은듯하다.

있음을 뜻한다. 〈대아〉의 시들 중에는 서주 초년의 작품이라 생각 되는 것들도 있으나, 대부분이 서주 말엽의 작품둘안듯 하다. 그러 나 〈대 아〉의 서 주 초의 작품이 라 생 각되 는 것 도 주송(fiil碩)에 바 하 면, 편폭(篇幅)도 길고 체재와 문장 기교에도 차이가 나며, 용운Ofl 韻)도 훨씬 정제(整 齊) 하니 후기의 작품일 가능성이 많다. 대체로 〈대아〉의 시들은 표현아 너무 추상적이고 진실성이 결여되어 있다. 다만 서사적(奴事的)인 기법의 발전은 높이 평가해도 좋을 것이다. 예를 들면 『시경』 중 가장 건 작품이고 풍자적인 내용이 담건 상유 (桑柔) 같은 시를 보면, 앞 뒤의 짜임새가 빈몸이 없는 정도이니 상 땅한 문장 수련을 쌓은 사람에 의하여 지어진 것으로 보아야 할 것 이다. 다만 이런 시들에도 추상적인 설교(說敎)가 너무나 많다는게 큰 홈이타 할 것이다. 〈송(碩)〉에 대하여는 완원(阮元, 1764~1849) 이 본시 〈송〉은 〈용 (容)〉의 뜻이 있었으며, 〈용〉은 형용(形容)을 뜻하고 다시 그것은 무 용(舞 容) 과 통하여, 〈송〉은 〈충이 곁들여 있는 노래〉란 뜻에서 나 왔다 하였다. 〈성덕(盛德)을 찬미하는 것〉이란 해석은 뒤에 생간 여 의 (f斜 義) 라는 것 이 다. 52) 이 뒤 로 왕국유(王國維 )53) • 양계 초(梁啓超 )54) 둥이 이 설을 더욱 발휘하여, 지금은 대부분의 학자들이 이 설을 받아들이고 있다.

52) 『京經室一菜』 卷一 澤碩

53) 『裁堂染林』 卷二.

54) 『擇四詩名義』(『小說月 報』 17 卷 號外 『中國文學硏究』 上冊).

그러 나 『시 경 』의 〈송〉 전체 가 무가( 舞歌 )라고 우겨 서 는 안된다. 〈 송〉이 란 말이 아무리 〈무용(舞容)〉에 서 나왔다 하더 라도 특히 후세 에 지어전 노송(魯碩) • 상송(商碩) 같은 것은 꼭 충과 관계있는 것 이라 할 수는 없을 것이다. 특히 주송(周碩)의 노래들은 대부분이 제가(祭歌)인데, 제가는 옛날부터 후세에 이르기까지 본시 춤과 밀 접한 관계에 있었다는 사실도 잊어서는 안될 것이다. 〈주송〉은 『시경』 중 가장 오래된 부분으로, 이미 전국시대부터 서주 초년의 작품이라 생각했던것 같다 .55) 그리고 왕국유(王國維 0 가

55) 『左傳』 宜公 12 年 ; 「楚子曰 ; 武王克商, 作頭曰 : 〈載跋干戈 •••• ••〉 (引時速之末五

句). 又作武, 其卒章曰 : 〈耆定爾功〉 (見於武), 其三曰 : 〈옵fi時線思, 我祖維求定〉 (見於費), 其六曰 : 〈緩萬邦, 歷豊年〉(桓之首兩句). 」 『國語』 周語上 : 「周文公之領 曰 ; 〈萩戰干戈〉.J

호천유성 명 (昊天有成命) • 무(武) • 작(酷) • 환(桓) • 뢰 (費) • 반(般)의 여섯 편이 〈대무무(大武舞)〉라는 둥의 고증을 시도하고 있듯이 56), 거의 모돈 학자들이 이 중 대부분이 서주 초의 시라 보고 있다. 어 떻든 이 〈대무(大武)〉에 관계되는 시들이 『시경』 중에서도 가장 초 기의 작품일 것이며 , 나머지는 성왕(成王, B.C.1115~B.C.1079 재위) 때의 작품이 가장 많은 듯하고, 시 중에는 태왕(大王) • 문왕(文王) 올 비롯하여 무왕(武王) • 성왕(成王) • 강왕(康王) • 소왕(昭王) 둥 주 나라 초기의 임금 칭호가 보이니, 늦은 것도 서주시대를 넘어가지 논 않을 듯하다.

56) 『恨堂菜林』 卷二 周大武樂효考 및 說성葬요舜.

그러나 『모전』 등 옛날 주해(注解)를 보면 호천유성명(昊天有成命) 에 보이는 〈성왕(JP.王)〉을 〈무왕(武王)의 아들〉로 받아들이지 않으려 하였고 ,5 7) 재현(敬見)과 방락(訪落)시의 〈소고(昭考)〉도 많은 학자들 이 〈무왕(武王)을· 가리키는 말〉로 풀이하면서, 이것들을 성왕 때의 시로 보고 있다. 그러나 옹(뽑)시의 〈문모(文母)〉가 〈문왕의 후비(后 妃) 태사(大姬)를 가리키는 말〉임과 대비시켜 볼 때 〈소고〉의 〈소〉 는 소왕(昭王)을 가리 키 는 말일 가능성 이 많다. 58) 옛 날 학자둘은 〈주 송〉을 모두 주나라 초기의 시로 보고자 하는 노력에서 이런 해석을 하고 있는 것 이 다. 그런데 왕국유(王國組 1877~1927 〉 는 휼대 발(造敦 跋)이란 굳 .5” 에서 주나라 초기에는 시법(盆法)이 없었으니, 문(文)· 무(武) • 성 (JP.) • 강(原) • 소(昭) • 목(穆) 등 주나라 초기 의 임 금의 칭호는 모두가 호(號)이지 시(盆)가 아니라 하였고, 근래 곽말약(郭 洙若)은 『시 범 의 기 원 (盆法之起源)』 60) 에 서 시 법 의 기 원은 춘추시 대 중엽 이후의 일이라 하였다. 그러니 이 임금의 칭호를 후세의 시호 (盆號)와 같이 생각하고 그 작품의 시대를 얘기해서도 안될 일이다. 〈주송〉의 시들은 모두 분장(分章)이 되어 있지 않고, 편장 자체에

57) 朱熹 『詩菜傳』에선 「成王, 名踊 武王之子也.」라 설명하고 있다.

58) 馮玩君 • 陸何如 共著 『中國詩史』 卷一 古代詩史 篇二詩經 참조.

59) 『觀堂集林』 卷 18.

60) 『金文最考』·

도 혼란이 있는 듯하다. 앞의 주(注)에 인용한 『 좌전 (左傳)』 선공 (宜公) 12 년의 초자 0 老子 )의 말만 보더 라도 무(武)와 뢰 (첫f) • 환(桓) 이 같은 한 편의 작품인듯 한데, 지금은 따로 나뉘어져 있다. 그리 고 주회가 1i'시집전』에서 지적한 것처럼 61) 지금 보면 협운(協韻)하지 않 은 듯한 작품도 많은데, 이것은 시대가 빠르기 때문이 아닌가 생 각된다. 그리고 Ii'시경』 중 내용을 알기 어려운 작품이 가장 많고, 문장의 표현도 매끄럽지 못하고 까다로운 게 많다. 모두가 문장의 시대가 오래된 때문일 것이다. 그리고 내용은 조상을 제사지내는 작품과 공덕을 송양(碩 揚) 하는 것들이 대부분이어서 대체로 성덕을 칭송하는 것들이 너무나 많고 전실성이 결여된 게 홍이라 할 것 이다.

61) 卷 19 淸廟 注 ; 「周碩多不吐韻, 未詳其說. 」

〈노송(魯碩)〉은 4 편 모두가 노나라 회 공(僖公, B.C .659~B.C.627 在 位) 때 의 작품이 다. 위 원 ( 魏源 , 1794~1856) 은 Ii'시 고미 (詩古微)』 62) 에 서 이것들은 〈상송(商碩)〉과 함께 노나라 회공 4 년 (B.C . 656) 에 회공 이 송(宋)나라 환공(桓公, 襄公 의 아버지)과 함께 제 ( 齊 ) 환공(桓公)을 좇 아 초 (楚) 나라를 정벌하고 자기 나라로 돌아와 각각 지은 것이라 하였다. 이 때 남만( 南藍)으 1 초나라가 매우 강성해졌는데, 제나라 환공이 중원(中原)의 제후( 諸侯 )들과 힘을 합쳐 이들의 예봉(銀錄)을 꺾었으므로, 이것은 중원의 제후들이 초나타를 밀어낸 쾌거(快擧)라 생각되어, 노나라와 송나타의 임금들은 자기 나타로 돌아와 각각 조상에게 이 무공(武功)을 고하는 제사를 지내는 시와 무공을 과장 하는노래를 짓게 되었다는것이다. 그러나왕백(王柏, 1197~1274) 이 Ii'시 의 ( 詩疑 재 권 1 에 서 「〈노송〉 牛민 중에 는 〈풍〉체 (體)도 있고 소 아체 • 대 아채 의 글도 있으니 〈송〉의 번체 遷困體)이 다. 」고 주장하고 63) 있듯이 , 이들 중에는 시의 내용은 물론 문장기교까지도 약간 차이 가 나는 작품들이 있으니 , 회공 이후에 지어전 작품이 있을 가능성 도 있다.

62) 卷 6, 魯碩韓詩發微

63) 실재로 閉 • 有翻시는 風體에 가깝고, 浮水 • 閑宮은 二雅에 가까우며 商傾의 長 發 • 殷武문 본따서 지은 것인듯 하다 .

〈상송〉은 옛날에는 Ii'시경』 중 가장 오래된 상(商)나라 때의 노래

라 주장하는 이도 있었고 ,b4) 송(宋)나라 때의 노래이되 정고보(正考 父 )65) 이전의 작품이라 주장하기도 하였다 .66) 그러나 위원(魏源)은 『시 고미 (詩古微 M 에 서 67) 〈상송〉이 송나라 시 라는 증거 를 열세 가지 둘고 있고, 왕국유(王國維)와 부사년(傅斯年 )68) 등이 다시 그 증거를 보충하였다. 다만 왕국유는 이룰 송나라 대공(戴公) 때 (B.C .799~B.C. 766 在位)의 작품이라 본 데 비하여, 위원과 부사년온 양공(襄公) 때 (B.C.650~B.C.637 在位)의 작품이 라 하였는데 , 뒤 의 설이 사실에 가 까운 듯하다.

64) 『毛傳』 등.

65) 宋 나타 戴公 • 武公 • 宣公윤 성 7J (B . C. 7 9 9~B. C. 7 27) 宋나라의 大夫. 孔子의 七 代祖.

66) 『國語』 魯語, 『史記』 宋世家, 다만 『史記』에선 襄公 (B . C. 650~B. C. 637 在位) 때 의 正考父라 하여 混亂울 일으키고 있다.

67) 卷 6, 商碩 • 魯韓發微.

68) 王國維 『觀堂菓林』 卷 2 說商頭下. 傅斯年 ; 周碩說 및 魯碩商碩述(『個孟眞先生 菜』) 참조.

어떻든 〈노송〉과 〈상송〉의 시들은 살아 있는 임금인 노나라 회공 과 송나라 양공의 공덕을 칭송하고, 한편 그 공덕을 옛날 선조들에 게 고하기 위한 제사를 지내려고 지은 시들이니 더욱 진실성이 결 여되는 수밖에 없을 것이다. 『시경』에는 〈국풍〉이 160 편, 〈소아〉 7 伐 , 〈대 아〉 31 편 , 〈송〉 40 편 (그 중 〈주송〉 31 편 , 〈노송〉 牛던 , 상 송〉 5 편)이 실려 있는데, 이 편수의 수자 차이는 거의 그 내용의 문학적 인 성취 와도 부합하는 듯하다.

4. 『시경』의 문학적 성격 중국의 전통문학은 시를 중십으로 발달해 왔고, 다시 그 시는 서 정시(行情詩)가 중십을 이루며, 또 그 서정시는 남녀간의 사랑과 관 계되는 것들이 주유(主流)를 이운다. 따라서 중국의 전동문학은 사 랑의 시들이 주류를 이룬다고 말할 수도 있다. 이것은 늘 문학을 사회교화의 수단으로 내세워 온 중국인들의 문학론과는 모순되는 현상이다. 이 모순 현상을 빚는 바탕이 된 것이 바로 『시경』이니, 『시경』의 중십을 이루는 〈국풍〉의 시들이 아미 대부분이 서정시이 고, 또 거기에는 남녀의 사랑 문제와 관련된 시들이 과반수를 차지 하기 때문이다. 이미 앞에 인용한 것처럼 『시경』의 첫머리에 놓인 관처(關唯)시가 젊은 남자가 이성을 그리는 노래이다. 이런 시들에 대하여 학자들 이 아무리 윤리적인 설교로써 풀이한다 하더라도 독자들의 가슴에 는 옛 사람들의 진실한 정 이 먼처 와 닿는다. 보기 로 용풍(j郁風)의 상중(桑中) 시 몰 읽 어 보자. 새삼을캐러 매 69) 고울로 갔었네. 누가 보고파서 갔나?

69) 매 (洙)는 뒤 의 상중(桑中) • 상궁U:.宮)과 합께 모두 위 (衛)나라에 있 던 크고 작 은 지명(地名).

어여본 강씨 70) 네 맏만이지. 상중에서 나와 만나 상궁으로 나와 갔다가 기 수(洪水)가까지 바래 다 주데 나. 보리를베러 매 고을 북쪽에 갔었네. 누가 보고파서 갔나? 어여쁜 익씨네 맏딸이지. 상중에서 나와 만나 상궁으로 나와 갔다가 기수가까지 바래다 주데나. 순무를 뽑으러 매 고울 동쪽에 갔었네. 누가 보고파서 갔나? 어여쁜 용씨네 맏딸이지. 상중에서 나와 만나 상궁으로 나와 갔다가 기수가까지 바래다 주데나. 愛采唐矣, 洙之鄕矣. 云誰之思? 美孟姜矣. 期我平桑中, 要我平上宮, 送我平洪之上矣. 옻采麥矣, 洙之北矣. 云誰之思? 美孟七矣. 期我平桑中, 要我平上宮, 送我平洪之上矣. 袋采蔚矣, 洙之東矣. 云誰之思? 美孟庸矣. 期我平桑中, 要我平上宮, 送我平洪之上矣.

70) 강(姜)씨는 뒤의 익(卞)씨 • 용에f)씨와 함께 이 시대 대족(大族)의 성(姓)입.

이는 사랑하는 남녀의 밀회를 노래한 것임에 들림없다. Ii'모전』에

서는 「음분(浮拜)함을 풍자한 것J이라 설명하였지만, 독자들은 누구 나 젊은 남녀의 밀회를 가슴에 느끼며 미소지을 것이다• 〈소아〉에 도 습상(限桑) 시 같은 사랑의 노태 가 있다. 진펄의 뽕나무 아름답고 그 잎새 무성하네. 우리 님 만났으니 즐거웅 어떠하겠는가? 진펄의 뽕나무 아름답고 그 잎새 야드르하네. 우리 님 만났으니 어찌 즐겁지 않으리 ? 진펄의 뽕나무 아름답고 그 잎새 더부록하네. 우리 님 만났으니 언약 굳고 굳게 하네. 마음으로 사랑하거늘 어짜 고하지 않으리 ? 마음 속에 품고 있거늘 어느 날인듐 잊으리 ? 隱桑有阿, 其葉有難. 槪見君子, 其樂如何? 限桑有阿,其葉有沃.

匠見君子, 云何不樂? 限桑有阿,其葉有幽. 槪見君子,德音孔歷. 心平愛矣, 追不謂矣? 中心藏之, 何日忘之? Ii'모전』에서는 「유왕(幽王)을 풍자한 것이다. 소인이 벼술자리에있고 군자는 야(野)에 있어, 군자를 만나 마음을 다하여 섭기게 될 것을 생각한 것이다.」 71) 고 엉뚱하게 둘러대고 있다. 『시경』에서논 여자가 자기 남편이나 애인도 〈군자〉라 부르고 있으니, 이 시는 사 랑의 기쁨을 노래한 게 분명하다.

71) 「刺幽王也. 小人在位, 君子在野, 思見君子, 盡心以事之 . 」

그러나 중국문학에 있어서의 남녀간의 사랑은 원칙적으로 부부애 (夫婦愛)를 바탕으로 하고 있다. 그것은 Ii'시경』에서보다도 한(漢) 대 이후로 더욱 두드러지는 경향이다. 중국문학에 있어서의 특수한 사랑이란 봉건윤리(封建倫理)에서 허용되는 기생이나 첩 또는 후궁 (後宮) 같은 여 인들과의 관계 분이 다. 『시 경 』에 도 부부애 를 바탕으 로 한 사랑을 노래한 작품이 많다. 보기로 제풍@釋 l) 의 계명(鷄鳴) 시를 돈다. 「닭이 울었으니 조정엔 대신들 다 모였겠어요.」 「닭 울음 소리가 아니라 쉬파리 소리 아니었소?」 「동녘이 밝았으니 조정엔 대신들 많이 모였겠어요.」 「동녁이 밝은 게 아니라 달빛 바치는 것일 게요.」 「벌레등 깨어나 붕붕 날아도 달콤히 당신과 함께 꿈꾸고 싶지만, 대신들 모였다 들아갈 테니 당신 미음사는 일 없어야지요.」 鷄紙鳴矣, 朝匠盆矣. 匠鷄則鳴, 蒼繩之聲. 東方明矣, 朝競昌矣. 匠東方則明, 月 出之光.

蟲飛礎腐 甘與子同夢. 會旦槪矣, 無庶予子槿. 새벽 참자리 속에서의 부부의 대화로 이루어전 시이다. 난편은 적 어 도 대 부(大夫)이 거 나 제후의 신분안듯 하다. 사랑에는 즐거움분만이 아니라 갈등도 따르게 마련이어서 『시경』 에는 자기를 버란 남편아나 떠나간 님을 그리는 시도 많다. 특히 나라의 역사(役事)나 수자리에 젊은이가 칭발당해 가던 행역(行役) 온 더욱 처철한 갈등의 원인이었던 듯하다. 그래서 옛날부터 님 그리는 시들은 혼히 이 〈행역〉과 관련지어 시의 뜻을 풀이하였다 (例 : 朱熹 『詩集傳』). 보기 로 소남(召南)의 은기 뢰 (殷其寧)를 든다. 우르몽천둥 소리 남산 기슭에서 울리는데, 어쩌다 님은 이곳 떠나 돌아웅 툼조차 못 내는가? 늠름한 우리 님이여 ! 돌아오시이다, 돌아오시이다! 우르롱 천둥 소리 남산 곁에서 울리는데, 어쩌다 님은 이곳 떠나 쉬러 올 듬조차 뭇 내는가? 늠름한 우리 님이여 ! 돌아오시이다, 돌아오시이다! 우르몽천둥소리 남산 밑에서 울리는데, 어쩌다 님은 이곳 떠나 집에 운 듬조차 뭇 내는가? 늠름한 우리 님이여 ! 돌아오시이다, 돌아오시이다! 殷其露, 在南山之陽. 何斯違斯, 莫政或遠?

振振君子, 歸哉歸 哉! 殷其 靈 , 在南山之側. 何斯述斯, 莫 政 迫 息? 振 振君子, 歸哉歸哉! 殷其 臨 , 在南山之下. 何斯 違 斯, 莫或 追 處? 振振君子, 歸哉歸哉! 사랑의 준거움을 노래한 시나 사랑의 갈등을 노래한 시나 모두가 아름다움과 공명을 느끼게 하는 작품들이다. 이 밖에 어떤 사람을 찬미한 시나 생활 주변에서 느끼는 여러가지 정감을 노래한 시들이 있는데, 특히 〈국풍〉의 시들은 전실한 감정과 자연스럽고 아름다운 표현을 느끼게 한다. 후세의 중국인들은 이런 작품들을 그들 문학 의 전범(典範)으로 받들었기 때문에, 형식적인 문학론을내세우면서 도 실제로는 멋지고 아름다운 서정의 세계를 전개시킬 수가 있었을 것이다. 한편 중국의 옛사람들이 시의 목적을 사회 교화에 결부시켰던 것은 『시경』을 놓고 보더라도 근거없는 일이 아니었다. 『시경』 속 에는 사람들이 살아가면서 겪은 괴로움과 사회의 모순을 고발한 이 른바 〈 사회시 (社 會 詩)〉도 적지 않은 분량이 들어 있다. 먼처 위풍( 魏 風 )의 벌단(伐檀) 시를 보기로 돈다. 광광 박달나무 베어다가 황하가에 놓고 보니 황하물 맑게 물놀아치고 있네. 씨부리고 거두지도 않는데 어째서 수만석의 벼 거뒤들이고, 침승 사냥도 않는데 어째서 저 집 뜰엔 걸려 있는 담비가 보이는가? 진실한 군자란 늘고 먹지 않는 법이라던데.

광광 바퀴 살 감 배어다가 황하 겉에 놓고보니 황하물 맑고 평평히 흐르고 있네. 씨뿌리고 거두지도 않는데 어째서 수여 다발 벼 거뒤들이고, 짐승 사냥도 않는데 어째서 처 집 뚤엔 걷려 있는 큰 짐승이 보이는가? 전실한 군자란 놀고 먹지 않는 법이라던데. 광광 수레 바퀴 7J- 베 어다가 황하가에 놓고 보니 황하물 맑게 찬물결 짓고 있네. 씨뿌리고 거두지도 않는데 어째서 수백 창고에 벼 거뒤들이고, 침승 사냥도 않는데 어째서 저 집 뜰엔 걸려 있는 메추리가 보이는가? 진실한 군자란 놀고 먹지 않는 법이라던데. 埃埃伐檀分, 腐之河之干分, 河水淸旦 Ml~. 不核不稿, 胡取禾三百區分, 不狩不狼, 胡瞬爾庭有縣桓分? 彼君子分, 不素裝分. 埃埃伐幅分, 宜之河之側分, 河水淸旦直狩. 不隊不稿, 胡取禾三百億分, 不狩不狼, 胡際爾庭有縣特分? 彼君子分, 不素食分. 吹埃伐輪分, 宜之河之游分, 河水淸旦論狗. 不核不稿, 胡取禾三百困分,

不狩不狼, 胡 昭爾庭有縣 ~u 分 ? 彼君子分, 不 素 娘分. 위풍의 시들은 전부가 사회시라 할 수 있는 성질의 것들이다. 가난 한 사람은 죽도록 일해도 굶기 일쑤인데, 지배계 층 의 사 람들 중에 는 매일 놀기만 하는데도 그의 집엔 주체할 수 없을 정도의 곡석을 거뒤둘이고 다 잡아먹을 수 없을 정도의 침승들이 모여들고 있는 자들이 있다는 것이다. 이 밖에도 백성들을 괴롭히는 관리와 어지 러운 정치를 원망하는 작품들이 여러 편 있다. 그러나 그 중에도 백성들에게 가장 큰 괴로움과불행을 안겨 주던 것은 전쟁이었던 것 같다. Ii'시경』에는 전쟁과 관련된 시들이 여러 편 있다. 패풍(~IJS 風 ) 의 격고澤鼓) 시를 보기로 돈다. 복소리 둥둥 울리며 무기 들고 뛰어나섰네. 도읍과 조( f曹 )땅엔 성 쌓 기 한창인데, 나 홀로 남쪽으로 싸우러 가네 . 손자중 장군 따라 전(陳)나라와 송(宋 ) 나라 강화 맺게 했는데, 나를 돌려 보내 주지 않으니 마음의 시름 쌓이네. 이곳에 찼다 저곳에 머물렀다 말조차 잃어버리고 말을찾으러 숲 속을 헤매네. 죽음과 삶, 만남과 해어침을 그대와 함께 하기로 언약했었지. 그대 손잡고 그대와 해로하려 했었건만 ! 아아 멀리 떠나와 우리 합께 못살게 되다니 !

아아 멀리 떨어져 우리 언약 어기게 되다니 ! 擊鼓其鐵 踊躍用兵. 土國城浦, 我獨南行. 從孫子仲, 平陳與宋. 不我以歸, 끗心有仲. 옻居姜處, 愛喪其馬. 于以求之, 于林之下. 死生契腦, 與子成說. 執子之手, 與子借老. 于뻗關分, 不我活分. 于鹿商分, 不我信分. 〈소아〉에 도 채 마 (采薇) • 출거 (出車) • 하초불황(何草不黃) 등의 시 가 있는데, 모두 백성들의 비전적(非戰的) 정서가 표출되어 있다. 이러 한 사회시둘이야말로 시의 풍자적인 기능 또는 사회 교화의 공용성 (功用性)을 중시 하는 중국의 시 몬에 완전히 부합하는 성 질의 것 이 다. 끝으로 〈아(雅)〉와 〈송(碩)〉 속에 들어 있는 연회 (冥會)나 제 사여은 祀) 등에 쓰던 노래 들은 옛 날 제 정 일치 (祭政一致)의 제 도와 춘추시 대 이전의 시의 실용성(貸用性)이 강조되던 사회 풍습의 유물이라 할 것이다. 이런 시들은 문학적인 가치는 대단치 않다 하더라도 고 대사회사(古代社會史)의 자료로서는 매우 소중한 것들이라 하겠다. 〈주송(周碩)〉의 유청 (維淸) 시 를 보기 로 든다. 맑게 꿇이지 않고 밝게 이어오니 문왕의 법도일제. 제사지내기 시작하여 지금까지 정사 이룩하여 놓았으니 주나라의 상서 로웅일세.

維淸組熙,文王之典. 肇煙, 造用有成,維周之禎. 시는 간단하지만 이런 노태돌에는 충도 겹들여졌을 것이다. 『시경』 의 시들은 크게 볼 때 이상과 감이 〈서정시〉 • 〈사회시〉 • 〈전례시 (典盜詩)〉의 제가지로 구분할 수 있을 것이다. 그리고 〈서정시〉는 중국 정통문학의 중심을 이루는 성격의 것으로 발전하고, 〈사회시〉 논 공용적인 문학론의 근거가 되며, 〈전례시〉는 고대의 시의 실용 적인 성격울 대변해 주는 것이다.

5. 곁 론 『시 경 』은 중국문학의 조종(祖宗)이 라 할 만큼 후세 문학 발전의 바 탕이 되었다. 그리고 춘추시대에 공자가 만인의 교과서로서 〈육경 ( 六蓋)〉 의 하나로 『시 경 』을 편찬하여 , 『시 경 』은 시 가집 이 면서 도 〈경 (經)〉으로서 사람들에게 읽히기 시작하였다. 득히 한(漢)대에 와서 모든 경서들의 판본이 확정되고 거기에 대한 연구와 주석(注釋)이 가해지면서, 『시경』은 민가를 모아 놓은 〈국풍〉조차도 모두 〈풍자 (風節〉의 뜻을 지닌 사회교화의 의의가 있는 기록으로 여지 해석되 었었다. 그러나 『시경』 속에는 이미 아무리 둘러대어도 부인할 수 없는 인간의 갖가지 아름다운 서정(行情)이 상당히 세련된 아름다운문장 속에 담겨 있다. 그 때문에 학자들이 아무리 시는 사회교화의 효용 을 동하여 가치를 지니게 괴는 것이라 설교를 하여도, 『시경』에 이 미 담겨 있는 아름다운 서정과 수사(修辭)는 문학자들로 하여금 부 지불식간에 순수문학적인 가치를 인식케 하였다. 그래서 중국문학 은 그들의 문학론과는 달리 오히려 〈서정〉과 〈수사〉를 중십으로 발 전하게 되는 것이다. 『시경料 시들은 사언(四言)이 기본 형식을 아루고 있지마는삼언 (三言) • 오언(五言) 등 잡언(雜言)들도 상당히 섞여 있다. 그것은 앞 철(節)에서 보기로든 상중(桑中) • 계명~~~) • 은기뢰(殷其磁) • 벌단 (伐檀) 같은 시들만 보아도 쉽사리 알 수 있는 일이다. 그것은정언

(薔 言 )을 거부하는 일상 용 어로 이 루 어진 인 요 에 서 나온 시들이기 대 문에 어쩔 수 없는 일이라 할 것이다. 그리고 벌단(伐植)과 격고(昭鼓) 같은 시에 보이는 남방가요에 흔히 쓰이는 〈分〉 라는 조사를 보면, 주남(周南)과 소남(召 南) 의 〈남〉 이 남쪽 지역을 가리키는 말임과 아 울러 생각할 때, 『시경』에는 이미 남방문화의 영향이 질게 물들어 있음을 알수 있다. 이것은 한편 『시경』이 지리적으로는 황하 유역으로부터 장강 ( 長 江) 유역에 이르는 영역(지금의 河北 • 山西 • 河南 • 山 束 • 陝西 • 江 蘇 · 安徽 • 湖北 등울 중심으로 하는 지역)을 대표함을 뜻하며, 시대적으로 논 장강 유역이 중국문화의 판도 안으로 들어온 서주 말엽 이후의 시가들임을 뜻하는 것이다. 그러나 위의 지역은 『시경』에 영향을 끼찬 곳을 모두 포함한 것이고. 실제로 『시경』이 노래불리워진 지 역 은 주(周)나라 왕조(王朝)이 며 , 문장도 주나라 왕조에 서 쓰논 문 자와 문장으로 일단 정리된 것으로 생각된다. 그리고 춘추시대에는 노(魯)나라에 전하여쳐 주악(周樂)이라 불리워졌었지만, 공자가 이 를 정리할 적에는 다시 노나라를 중십으로 한 그 시대 문장의식에 의하여 교정이 가해전 것일 것이다. 그리고 『시경』 속에 서주시대 의 작품들이 들어 있다 하더라도, 서주시대에는 이 시가들이 순수 한 가요(歌喆)의 형태이거나 천자의 정치를 위한 참고 기록의 형태 로서 촌재했을 것이기 때문에 이를 서주시대의 문학이라 보기는 어 렵 다. 『시 경 』온 공자가 만년 (6 터 이 후, B.C.484~B.C.479) 에 이 를 〈육 경(六經)〉의 하나로 정리 편찬한 이후에 비로소 책으로서의 성격이 이루어졌으므로, 이는춘추시대의 문학의식을가장뚜렷이 대표하는 것으로 보아야 할 것이다. 공자 이전에도 이 시가를 기록하는 사 람들이 그들의 문장의식에 의하여 문귀를 많이 수정하였을 것이고, 공자 이후에도 적지 않은 변모가 있었으리라 생각되나, 대체적인 『시경』의 성격은 꽁자에 의하여 이룩된 것이라 보아야 할 것이다. 그리고 한(漢)대에 이루어전 『모전(毛傳)』 • 『삼가시(三 家詩) 』 등의 해설과 정 현(鄭玄) 같은 학자들의 주석 (注 釋 )은 중국문학사에 있어 또 시의 원작자나 그 편찬자인 공자보다도 더 뚜렷이 『시경』의 지 위를 확정지어 주고 있는 것이다. 우리에게 전해지는 『시경』의 판본

이 한대 학자들의 손에 이 루 어진 것이고, 또 그들의 주석을 바탕으 로 『시경』이 읽혀지고 연구되어 왔다는 정은 소홀히 보아 넘길 수 없는 일이다.

〈참고도서〉 『詩經諺解』 18 卷, 朝鮮 宜祖 命撰. 『詩經集傳辨正』 6 冊, 朝鮮 沈大允 撰. 『詩經講義』 『補造』(『丁茶山全策』 經樂) 二集 卷 17~20, 朝鮮 丁若鏞 撰. 『詩經孔學考』 7 卷, 朝鮮 李炳憲 撰. 『詩經(社譯)』 韓國 金學主, 明文堂, 1971 . 『詩經(國風選)』 韓國 金學主,探求堂, 1981 . 『毛詩硏究』 韓國 金時俊, 瑞麟文化社, 1981. 『毛詩正義』 40 卷, 毛氏傳, 鄭玄 築, 孔頭達 疏(『十三經注疏』 本). 『詩集傳』 8 卷, 宋 朱憲: 撰. 『呂氏家塾讀詩記』 32 卷, 宋 呂祖謙 撰. 『詩輯』 36 卷, 宋 嚴梁 撰. 『詩經世本古義』 28 卷, 明 何階 撰. 『毛詩稽古編』 30 卷, 淸 陳啓源 撰. 『毛詩後堂』 30 卷, 淸 胡承棋 撰. 『毛詩傳疏』 30 卷, 淸陳矣 撰. 『毛詩傳接通釋』 32 卷, 淸 馬瑞辰 撰. 따古微』 17 卷, 淸 魏源 撰. 『詩三家義集疏』 上下, 淸 王先謙 撰. 『詩經釋義』 上下, 民國 屈萬里 撰. The Book of Song s , Arth ur Waley, 2nd Ed. 1952, Allen and Unwi n, London. The Book of Odes, Bernhard Karlgr e n, 1950, Sto ckholm. The $hi kin g ( Tbe Chin e se Classic s Vol. 4), Jam es Legg e , Oxfo r d Univ e rsit y Press, 1871, London. The Bell and the Drum, C.H . Wang , Univ e rsit y of Califo rn ia Press, 1974.

二· 『書經』

二· 『書經』

L 『서경』의 성격과 처작 시기 『서경』은 중국 〈산문지조(散文之祖)〉라 할 수 있을 만큼 중국의 가 장 오래된 전적의 하나로 중국 산문 발달에 큰 영향을 끼쳤다. Ii'시 겅』이 중국의 시와 전동문학 발전에 큰 영향을 끼쳤던 사실과 아울 러 생각할 때, 중국문학사상 『서경』은 『시경』과 함께 중국문학의 이대원천(二大源泉)이라 할 ~ 것이다. Ii'서경』은 본시 〈서〉라고만 불리웠는데, 그것은 Ii'시경』이 〈시〉라 고만 불리웠던 사정과 같다. 본시 〈書〉자는굴이나 책의 범칭(況稱) 이 아니 라 공문(公文)의 뜻을 지 녔던 듯하다. Ii'시 경 』 소아(小雅) 출 거 (出車)시에 「長此簡 書 」(이 공문서를 경외한다)란 귀절이 보이는데 여기에서는 〈簡 書 〉가 〈죽간(竹簡)에 씌어전 공문서〉의 뜻이다. 뒤에 다시 얘기하겠지만 『서경』의 굳이 대부분 조정의 공적인 기록임을 생각할 때, 본시는 〈 書 〉가공문의 뜻이었을 가능성이 많다. 동한여〔 漢)의 허 선(許愼)은 『설문해 자(說文解字)』 서 연:)에 서 「대 쪽이 나 비 단 에 쓰인 것을 書 라고 한다」 하였는데, 이는 후세에 〈書〉의 뜻이 넓 어졌기 때문일 것이다. 그리고 본시 〈 書 〉자는 〈著〉로 썼었는데,1) 뒤에 쓰는 기구를 뜻하는 〈韋〉과 말한다는 뜻의 〈曰〉자를 합쳐 〈말 울 기록한 것〉이란 뜻을 나타내는 글자로 변하였다 한다 .2) 그러니 Ii'서경』도 〈말한 것울 기록한 것〉이란 뜻까지 담겨 있었을 가능성이 l) 『說文解字』 ; 「秦, 著也 ; A 韋 者聲. 」 2) 『漢함』 藝文志에 「左史記言, 右史記事 ; 事爲春秋, 言爲尙霞. 」라 한 것도 이 글자 의 모양이 影響을 준 듯하다.

많다. 또 『서 경 』은 혼히 『상서 (尙 8) 』 라고도 불리 운다. 『 상서 』 란 호칭 은 한(溪) 문제 (文帝, B.C.179~B.C.157 在位)대의 복생 (伏生)에 의 하여 〈상 고(上古) 시대의 굳〉이란 뜻에서 붙여진 말이라한다 .3) 복생 이후로 사마천(司馬逸 B.C.145~B.C.86? )의 『 사기 (史記)』, 동중서 (造仲 8 子 , B.C.179~B.C.93? )의 『춘추번로( 春秋繁露 )』 등에서 『상서』란 말을 사 용하여 일반화되었음을 알려주고 있다. 『묵자(晟子)』 명귀(明鬼)편에 〈상서(尙 건 )〉란 말이 보이나, 그것은 〈 하서(夏 書)〉 를 형용한 〈상고시 대의 굳〉이란 뜻의 말이다 .4) 그리고 〈尙〉자의 뜻에 대하여는 「상천 (上天)의 뜻으로, 『 상서 』는 〈 천서 (天書)〉의 뜻이 다. 」 5) 또는 「상(上)과 뜻이 동하여 임금을 가리키며, 『상서』란 임금의 행위를 산하가 기록 한 것을 뜻한다.」 6) 는 둥의 해설을 한 이들도 있으나, 〈상(上)자와 동하여 상고(上古)의 뜻〉으로 봄이 무난할 것 이 다.

3 )1i'僞孔傳』 序· 그리고 伏生은 그의 해선율 분인 간名을 『尙얀大傳』이라 하였다.

4) 『星子』 OO 鬼下 : 「故尙합夏한, 其次商周之한, 語數鬼神之有也. J

5) 鄕玄 Ii' 합賢 』(見『尙 완 正義』).

6) 王充 『 論衡 』 須碩편, 王肅의 『한JH:(見『尙합正義』).

지 금 우리 에 게 전해 지 는 『서 경 』은 『십 삼경 주소(十三經注疏)』 속에 들어 있는 『상서정의(尙書正義)』인데, 그. 본문인 이른바 『고문상서 (古文尙 참 )』는 후세 사람이 가짜로지어낸 위서(僞 書 )이며, 거기에 붙 어 있는 이른바 한( 漢 ) 초 공안국(孔安國)이 지었다는 『공전(孔傳)』도 전부가 위작(僞作)이다. 그러나 이 가짜 『서경』은 진짜인 한( 漢) 초 에 복생 (伏生)이 전했 다는 이 른바 『금문상서 (今文尙 書 )』 29 편을 근 거로 한 것이기 때문에, 다행히도 가짜 속에 진짜가 섞여 전해지고 있다. 지금 우리에게 전해지는 『서경』은 모두가 58 편인데, 그것은 복생 의 29 편을 33 편으로 늘인 다음 다시 25 편의 가짜를 만들어 덧 붙여 이루어진 것이라 한다. 학자들에 따라 의견아 같지는 않으 나 왕선경 (王先計 rt , 1842~1917) 의 『상서 공전참정 (尙 書 孔傳參正)』 서 례 어갱 l) 에서는 지금의 『서경』 중 진짜 29 편을 다음과 같이 가려내고 있는데, 가장 믿을 만하다. 1) 요전(堯典 지금의 舜典의 「愼徽五典」 이하 포함), 2) 고요모.( 阜 陶謨,

지금의 益稷편도 여기에 포함), 3) 우공(氏貢), 4) 강서(甘fl), 5) 탕서 (潟 普 ), 6) 반경(盤庚), 7) 고종웅일(高宗形日), 8) 서백감려(西伯戱 黎), 9) 미자(微子), 10) 목서 (屈哲, 또는 4 炤정), 11) 홍범 (鴻範, 또 는 洪範), 12) 대 고(大話), 13) 금동(金脈), 14) 강고여璋~). 15) 주 고(酒浩), 16) 자재 (粹材), 17) 소고(召話), 18) 낙고(雜話 또는 洛話), 19) 다사(多士), 20) 무일(無低 또는 無逸), 21) 군석 (君奭), 22) 다 방(多方), 23) 입 정 (立政). 24) 고명 (顧命), 25) 강왕지 고예臼王之話), 26) 비서 (柴판, 또는 費쨩), 27) 보형 (甫刑, 呂刑이라고도 함), 28) 문 후지 명 (文侯之命), 29) 전서 (秦팠. ). 7)

7) 그러 나 뒤 에 歐腸 • 大小夏侯에 이 르러 康王之皓가 顧命에 합쳐 져 28 篇이 되 었 다.

이 『서 경 』에 금문(今文)과 고문(古文)의 구별이 있는 것은, Ii'서 겅』 분만이 아니라 한(漢) 대의 경학(經學) 전반에 걸쳐 생겨난 현 상이었다. 본시 〈금문〉온 한나라 때에 일반적으로 쓰이던 예서(隸古) 로 씌어전 경서( 經밤 )를 뜻하고, 〈고문〉이란 그 이전에 쓰이던 옛자 체 (字體)로 씌 어 진 경 서 를 뜻하는 말이 었다. 따라서 〈금문〉이 란 한대 에 들어와 학자들이 새로이 정리한 경서였고, 〈고문〉이란 전시황 (秦始 皇 )의 분서 갱 유(禁 書 抗儒 )8) 로 말미 암아 민간이 나 옛 집 속에 숨 겨져 있다가 한나라로 들어온 이후에 다시 세상에 드러난 경서였다. 이 〈금문〉과 〈고문〉은 경서에 따라 그 문장이나 내용에 많은 차이 가 있는 것도 생겨나고, 또 어떤 책을 가지고 공부하느냐에 따라 학자 사이에 학문 경향이 달라쳐 마침내는 〈금문파〉와 〈고문과〉로 나뉘어져 분쟁까지 생겼었다. 따라서 모든 유가(儒家)의 경전에 〈금 문〉과 〈고문〉의 구벌이 있으나, 그 중에도 그 차이가 가장 십하고 문제도 가장 많았던 게 『서경』이다. 그러면 『서경』에는 어떻게 하여 i' 금문상서料 『고문상서』가 있게 되었는가?

8) 秦始皇 34 年 (B . C . 213) 丞相 李斯의 奏 言 에 따라 貫用的인 책을 재의한 古代 典籍 운 다 태워 없애고, 다음 해에 460(!余 名의 住者들을 咸賜에서 산 채로 땅에 묻어 버 렀 던 감사件임 (『史記』 秦始皇本紀 참조).

공자가 편찬했다는 『서 경』은 진시황(秦始皇, B.C.246~B.C.210 재위) 의 분서갱유라는 난폭한 조치로 말미암아 세상에서 자취조차 사라 지 다시 피 되 었 다. 한나라에 들어 와 문제 (文帝, B.C .179~B.C.157 재 위)

가 『서경』을 세상에 널리 구하였는데, 그 때 진나라의 박사였던 복 생(伏生)이 『서경』에 정통하고 있다는 말이 둘리었다. 문제는 곧그 를 불렀으나 그는 이미 나이 구십으로 기동(起動)이 부자유스럽다 하여 , 이 에 대 상시 장고(太常使 掌故) 조착(昴$읍 )을 보내 어 『서 경 』을 배워 오게 하였다. 이 때 조착이 복생에게 가서 베껴 온 『서경』이 『금문상서』 29 편이다. 전시황이 책을 태워버릴 때 복생은 자기 집 벽 속에 『서경』을 감추어 두었는데, 한나라로 들어와 찾아보니 나 머지는 다 없어지고 29 편만이 남아 있었다고도 한다 .9)

9) 『史記』 • 『漢 깐 』 儒林傳 참조.

『고문상서』는 본시 한나라 경제( 景帝 , B.C .156~B.C.141 재위) 때 10) 노(魯) 공왕(恭王)이 공자가 살던 집을 헐다가 벅 사이에서 『 예기 (綾記)』 • 『논어 (論語)』 • 『효경 (孝經)』 등과 함께 발견한 것 이 라 한다. 이것들은 모두 옛 굳자인 〈고문〉으로 씌어 있었고, 『금문상서』와 견 주어 보니 16 편이 더 많았다 한다. 11) 그런데 이 것 을 공안국(孔安國) 이 구하여 연구하는 한편 조정에 바쳤다고도 한다. 그러나 이 『고 문상서』는 양한(兩 漢) 을 통하여 학자들의 인정을 받지 못했기 대문 에 위전(魏晋) 대에 들어가 영가지란(永嘉之亂, 311) 때에 완전히 없 어져 버렸다 한다. 이 밖에도 하간현왕(河間獻王)에게 『고문상서』가 있 었 다는 기 록도 있고 12) 동한(東漢)때 두림 (杜林)도 『고문상서 』를 전 하였다는 기록이 있으나 13) 모두 전해지지 않고 있다.

10) 『漢한』 藝文志에는 武帝末이타 하였으나 잘못입.

11) 『漠합』 藝文志, 劉欲 『移太常博士완』등 참고.

12) 『漢密』 係十三王傳

13) 『後漢촙』 儒林傳.

지금 우리에게 전하는 『서경』은 동진(東晋) 때 매색(梅殿)이 구하 여 바쳤다는 것으로 『금문상서』 29 편을 33 편으로 늘린 위에 다시 25 편을 더 위조하여 붙인 것이었다. 이 25 편에 대하여는 송(宋)대 의 학자들로부터 시작하여 많은 학자들의 의십을 받아오다가 청(淸) 대 에 이 르러 영 약거 (閣若戱 1636~1704) 의 『고문상서 소중(古文尙 書疏 證)』' 혜 동(惠棟, 1697~1758) 의 『고문상서 고(古文尙 書考 )』 등이 나옴 으로써 거기에 붙어 있는 『공전(孔傳)』과 함께 완전히 위작(僞作)임 이 증명되었다. 어떻돈 이 가짜 『고문상서』와 그것을 해설한 가짜

『공전』은 천여 년 동안 세 상 을 속여 왔고, 지 금까지 도 진짜라고 믿 고 있는 사람들이 있는 정도이니, 중국문화 전반에 걷쳐 끼친 그 영향은 적지 않다. 그러나 우리가 문학사의 자료 또는 역사 연구의 자료로서 『서경』을 다룹에 있어서는 이 가짜와 진짜를 엄격히 구분 해야만 할 것이다. 가짜 『고문상서 』는 이 밖에 도 한나라 성 제 며浦 r, B.C.32~B.C.7 재 위 ) 때에 장패(張覇)라는 사람이 102 편을 만든 일이 있었고 ,14) 한 말의 왕숙(王亂 195~256) 도 가짜 『 공전』을 만든 일이 있다 하나, 15) 이 것 둘은 모두 전하여지지 않았다. 한(漠)대부터 공자가 편찬한 『서 경』 은 본시 100 편이었다는 설이 유행하였고 ,16) 또 지금의 『서경』 속에 는 100 편의 〈서서( 밥 序)〉가 전하고 있어, 없어전 『서경』의 여러 편 을 되찾아 보고자하던 역대의 노력이 이런가짜까지도 만들게 하는 동기가 되었을 것이다.

14) 『漢密』 藝文志, 王充 「論衡」 正說펀 참조.

15) 丁煥 『尙맙除論』, 劉師培 『尙팝源流考.!I 등 참조.

16) 揚雄 『法言』 間神편, 王充 『論衡』 正說편, 『漢합』 藝文志 등.

2. 『서경』의 편찬과 그 내용 대체로 [j'서경』온 공자가 편정( 編 定)하여 유가의 경전으로 확정시 킨 것임에 룰림없다 .17) 그것은 그와 그의 제자들이 쓴 굳 속에 여 러 곳에서 『서감을 인용하고 있는 것으로 보아도 그렇게 믿는 수밖 에 없다. 그러나 지금의 『서경』온 그 중 『금문상서』 29 편조차도 공 자가 편찬한 모습 그대로는 아니다. 그 문장이나 내용으로 보아 후 세 사람들이 고치고 더 보태고 한 것임에 들림없다.

17) 『史記』 孔子世家, 『漢 합 』 藝文志 동 참조.

『한서』 예문지(藝文志)에는 옛날부터 사관(史官)이 있었는데 「좌사 (左史)는 말을 기록하였고 우사(右史)는 일을 기록하였으며, 일의 기 록이 『춘추(春秋)』이고 말의 기록이 [j'서경』이다.」고 하였다. 그래서 옛부터 [j'서경』은 옛날 사관의 기록을 정리 편찬한 역사서이며, 내 용은 주로 옛 임금과 선하둘의 말을 기록한 것이라 생각하여 왔다. 그러나 『서경』은 역사저인 자료가 들어 있는 것은 사실이지만 업겨 한 의미의 〈역사서〉는 아니며, 또 말뿐만이 아니라 일을 기록한 부 분도 적지 않다. 그리고 지금의 『서경』은 우서( 處書 ) • 하서( 夏 e ) • 상서(商 書 ) • 주서(周 합 )의 네 부분으로 크게 나뉘어져 있는데, 옛날에 논 이것들은 각각 그 시대의 사관들의 기록이며, 그것을 공자가 시 대 순으로 배열한 것이라 하였다. 그러나 고대의 문자와 문장의 성 격이나 서사( 書寫 ) 방법 등을생각하더라도주나라이전부터 이런 기 록과 문장이 있을 수는 없었을 것이다. 사관의 기록이란 춘추시대

까지도 『춘추( 春秋 ) 』 에서 보여주는 것처럽 간결한 것이었을 것이다. 특 히 요전( 堯 典, 舜典 포함) • 고요모 (rr1 陶 誠 益稷 포함)에서 강조하 고 있 는 수신 ( 修身 ) • 제 가( 齊家 ) • 치 국(治國 ) • 평 천하(平天下)의 사상 온 공자 이후에 구체화된 학선이며, 탕서( 湯쩝 )에 강조하고 있는조 민벌죄 ( ,'ti~렀 伐 罪 )의 뜻 같은 것도 공자 이후의 사상이라 보아야 할 것이다 .18 ) 따라서 이것은 비록 상(商)나라 때부터 전해오던 사관의 기록을 바탕으로 하였다손치더라도 내부분이 전국시대에 이루어전 굳들로 보아야만 할 것이다. 〈 상서〉의 반경(盤庚) • 고종웅일(高宗形 13) • 서백감려(西伯裁 黎 ) • 미자( 微 子)편은· 문장의 성질로 보아 보다 오래된 글인듯 하나, 역시 모두 주나라로 들어와 송여근)나라 사람 둘이 상나라 문헌을 근거로 옛날 일을 다시 기록한 것일 것이다. 『서경 』 에도 송나라 문헌이라 생각되는 〈 상서〉의 분량이 특히 많은 것 은, 공자가 『시 경 』에 〈 노송( 魯 碩)〉과 〈 상송(商碩)〉을 〈주송價]碩)〉 과 나란히 배열하였던 뜻과 같을 것이다.

18) 余 永梁은 『柴 짬 的時代 考 』(『古史 辨 』(二))에서, 이것들의 題目이 典 • 謨 란 말을 쓰 고 있고, 「曰若租古」로 시작하고 있고, 임금윤 帝라 부르고 있으니(商周時에는 生 時엔 王, 死後에 야 帝타 불렀다. 操金文), 모두 常 時의 기 목이 아님 이 分明하다 하였다.

〈 주서 〉 중에서도 확실히 서주(西周)시대의 작품이라 볼 수 있는 것 은 대 고(大 話) 로부터 고명 ( 顧 命, 康 王之 皓 포함)에 이 르는 12 편이 다. 19) 그리 고 이 12 편의 과반수가 주공(周公)과 관계 있는 작품인 것은 이것이 주공의 후손인 노(魯)나라에 보존되고 있던 공문서를 근거로 한 결과일 것이다. 그리고 주공의 공로를 미화한 내용의 금 둥( 金 脈) 편은 바로 노나라에서 저작된 자료일 가능성이 많다. 그리 고 오행 (五行) • 오사(五 事 ) 등을 논한 홍범 ( 洪 範)편은 전국시 대 음양 가(陰 腸家 )의 영향임이 분명하다• 이 밖에도 공자 아후에 이루어진 성싶은 작품들이 있으나 다만 확실한 증거가 부족할 분이다. 근인 여 영 량(余 永 梁)이 비 서 ( 費普 )를 노나라 회 공(僖公) 때 에 만들어 전 문 서 라 하고 있는데 , 전서 (秦 쨩 )도 그 무렵 (B.C.626) 의 작품이 다. 20) 그 밖의 다몬 편들도 모두 노나타의 문서가 중십을 이루고 있다고 보

19) 屈萬里 『尙 한釋義 』 奴 論 참조.

20) 余 永 梁 Ii'柴 哲 的時代考』(『古史 辨 』(二)).

아야 할 것이다. 그것은 공자가 편찬한 『 서경』온 대체로 〈 상서 〉 와 〈 주서〉를 중심으로 하여 이루어졌었을 것임을뜻하는 것이다. 이 밖 에도 고대 성왕에 관한 전설과 사관의 기록은 여러 곳에 전하여 지 고 있어서, 전국시대에 이르기까지 그것들을 근거로 후세 유가들에 의하여 만들어전 글들이 『서경』에 덧보태어졌던 것 같다. 그리고 『서경』온 전한( 秦漢 )대에도 큰 변동을 겪었고, 다시 그 후세에도적 지 않은 파란이 있었기 때문에 본래의 『서경』이 어떤 모습이었는지 알기 어렵게 되었다 . 그러나 대체로 어느 시대의 누구의 말임을 밝 히면서 어떤 문제에 관한연설이나 신하에게 고하는 문장을담고 있 논 고( 話 ) • 명(命)을 중십으로 한 작품들이 서주 초에 이루어진 것 들이고, 연설이나 대화의 형식을 빌어 정치의 도리를 밝히거나 옛 날 임금의 사적을 미화하고 있는 논설문인 전(典) • 모( 謨 )를 중십으 로 한 작품들은 동주시대에 이루어진 작품이라 보면 될 것이다.

3. 『서 경』의 문장과 특칭 『서경』의 각 편들은 모두가 서로 앞 뒤의 연관이 없는 독립된 자 료들이다. 그리고 이것들은 같은 시대에 한 사람에 의하여 씌어전 것이 아니라 오렌 시대에 걷쳐 여러 사람들의 손에 의하여 이루어 진 것이기 때문에 그 문장이나 내용의 성격도 제각기 다르다. 따라 서 『서경』의 문장이나 내용의 득칭을 설명하기도 쉽지 않다. 여기 서는 지금 전하는 『서경』의 가짜 부분은 제의하고 진짜 28 편에 대 하여만 언급하는 게 옳을 것 같다. 우선 『서 경』 중에서 가장 오래된 작품인듯 하다고 한 〈주서〉의 대고(大 話 ) 이하 고명 (顧命)에 이르는 12 편올 보면 거의 모두가 임금 (成王)이나 그 임금을 대신하는 입장의 사람(周公)이 신하나 백성들 에 게 훈사하는 내 용의 굳이 다. 아 중 소고(召 皓 )와 낙고(洛話) • 무일 (無逸) • 고명 (顧命)의 내 용은 물론 신하에 게 한 말은 아니 나, 21 ) 교 훈적인 성격은 비슷하다. 그리고 대고(大話)와 강고예稽 E) 는 주공과 간접적인 관계가 있는 굳이고 ,22) 고명(顧命)을 제의한 나머지 9 편은 모두 직접 주공이 말한 것이거나 주공이 동장하는 굴이다. 그래서 이것들은 노(魯)나라에 전하여지던 문서이며, 공자가 편정한 『서경』 온 이것들울 중십으로 한 것이었으리라 추측한 것이다.

21) 召 浩 는 召公이 周公율 동하여 成王에게, 洛諾와 無逸온 周公이 成王에게, 顧命 온 成王이 康王에게 告하는 말이 다.

22) 모두 周公 束征과 관계되는 굳임.

이 12 편의 문장의 가장 두드러진 특칭은 모두 대부분이 직접화법

으로 이루어져 있다는 것이다. 대부분이 앞머리에 그러한 훈시를 하게 된 연유와 훈시하는 사람에 대하여 간결한 몇 귀절로 설명을 한 뒤 바로 그 훈시 를 인용하고 있다. 주고(酒皓)와 자재 (}辛才才) 같은 편은 아무런 설명도 없이 바로 「王若曰」 또는 「王曰」하고 훈시를 시작하고 있다. 간혹 대화 형식도 보이나 이는 단순한 문답이 아니 라 훈시와 훈시 사이에 그 훈시의 성격을 강조하게 되는 성격의 다 론 사람의 말을 끼워 놓은 격이다. 이 직접화법은 어떤 뜻을 표현 하는 이외에도 말하는 사람의 성격이나 감정 같은 것도 아울러 전 달할 수 있고, 뜻의 전달을 좀더 직접적이고 사실적으로 느끼게 한 다는 장접이 있다. 그러나 이 말들은 사람들의 일상용어와는 완연 히 다른, 꾸며지고 다듬어전 문장이다. 보기로 대고(大皓)의 한 대 목을돈다. 그래서 나는 소자(小子)로서 감히 하느님의 명을 어기지 못하겠소. 하 늘은 무왕(武王, 세상을 편케 하신 임금)을 훌륭하다고 여기시어 우리 작 온 나라 주(周)를 일으켜 주셨소. 무왕께 서 는 오칙 정 (占)을 따르시 어 이 명(天命)을 편안히 받으실 수가 있었소. 지금하늘은 백성을 돕고계시니, 어떻돈 또 집을 따르려는 것이오. 아아 ! 하늘이 위업을 밝히십은우리의 크고 큰 기업(基業)을 도우려는 것이오. 已予惟小子, 不政替上帝命. 天休于寧王, 興我小邦周• 寧王惟卜用,克緩 受炫命. 今天其相民, 短|亦惟 卜用. 鳴呼 ! 天明長, 弼我丕丕基. 임금의 훈시이니 문고(文告)일 수도 있다. 어떻든 그 시대 중국 사 람들의 일상용어가 아님은 분명하다. 그리고 Ii'서경』은 사관(史官)의 기록이라 하여 사실을 기록한 것 처럼 말하고 있지마는 실은 허구적(虛構的)인 굳이 대부분이다. 『서경』의 글들은 임금이나 신하들의 말은 들어 보지도 못한 후세 사 람들이 옛날 자료를 주워모아 칙접화법으로 엮어놓음으로써 사실을 기록한 것인듯이 보여주고 있는 것이다. 특히 이 12 편 중에는 한 사람의 말을 계속 인용하고 있는데도 한 대목이 시작될 때마다 「王 曰」, 「王若曰」 또논 「公曰」이란 말을 거듭 붙이고 있는데, 이것은

바로 이 글들이 단편적인 자료를 주워모아 놓는 데서 빚어전 현상 인돗 하다. 또 단편적인 옛 굳울 기초자료로 하여 엮은 것이기 때 문에 지금 와서는 해석하기 어려운 대목도 많고, 후세의 문장처럼 매끄럽지 못하다. 물론 그 원인은 후세에 전하고 베끼고 한 사람들 에 의한 착란도 있을 것이다. 어떻돈 옛날 자료를 바탕으로 한 것이기는 하지만 각 편이 이루 어질 때 처자에 의하여 재구성되었다는 것은 주의해야만 할 접이다. 이 허구적이라고 할 수 있는 각 편의 구성 내용들은 〈사실율 기록 한다〉는 중국 산문의, 이른바 〈기사(紀事)〉 23) 의 성격에 대하여 재고 를 요하게 한다. 사실을· 기록한다고 하면서도 작자의 상상력에 의 한 사실의 재구성이 일반적이므로, 이것은 오히려 역사자료로서의 성격으로는 문제를 지니게 되고 반대로 문학적인 성향은 풍부하게 만돈다. 이 대문에 본시 『서경』의 굳온 천자(天子)를 위한 정치 참 고자료로 씌어졌고, 후세에 와서도 굴이란 정치나 사회 · 교화에 효 용이 있어야만 한다는 문론(文論)을 내세우면서도 중국산문은 문학 적인 발전을 거듭했던 것 같다. 이러한 가장 좋은 보기로 〈주서〉 금등(金脈)편의 끝 대 목을 돈다.

23) 明 徐師曾 『文體明辯』 참조 .

가을에 곡식이 크게 여물고 거뒤들이지는 못하고 있었는데, 하늘에서 큰 벼락과 번개가 치며 바람이 불어, 곡식이 모두 넘어지고 큰 나무가뽑 히니, 나라 사람들이 크게 두려워하였다. 왕은· 대부들과 더불어 모두 예 복을 갖추고 쇠로 봉해 놓은 퀘짝 속의 글을 열어 보았다. 이에 주공이 스 스로의 할 일이라 생각하고 무왕에 대신하여 죽게 해 달라고 하였음을 알 게 되었다. 이공과 왕이 곧 사관과 여러 담당관리들에게 그것에 대하여 물~ 그. 들온 대답하기를 「정말입니다. 아아 ! 주공께서 명하시어 우리는 감히 말 하지 못했던 것입니다.」하였다. 왕은 글을 들고 울면서 말하기를 「이첸 삼가 접쳐 볼 것도 없다. 옛날에 주공은 왕실을 위해 수고몰 하셨는데, 오직 이 어란 자가 알지를 못하고 있었다. 지금 하늘이 위엄올 드러내십으로써 주공의 덕을 밝혀 주신 것이

다. 이 소자인 내가 그분을 천히 맞아들아는 게 우리 국가의 예에도 합당 할 것이다.」 그리고 왕이 교외로 나가니, 하늘은 곧 비를 내렀고, 반대로 바람이 불 어 곡식이 모두 일어섰다. 이공은 나라 사람들에게 명하여 모든 넘어졌던 큰 나무둘을 모두 일으켜 세우고 복을 돋아주게 하였다. 그 해는 크게 풍 년이 들었다. 秋, 大熟未獲, 天大雷證以風, 禾盡個, 大木斯拔, 邦人大恐.王與大夫盡 弁, 以啓金服之書, 乃得周公所自以爲功, 代武王之說. 二公及王, 乃問諸史與 1-·執事, 對曰 : 信. 慮 ! 公命, 我勿政 言 . 王執習以泣曰 ; 其勿穆 卜. 昔公勤勞王家, 惟予沖人, 弗及知. 今天動威, 以彰周公之德. 惟股小子, 其新逆, 我國家禮亦宜之. 王出鄕 天乃雨, 反風, 禾 FLL J盡起. 二公命邦人,凡大木所低, 盡起而築之, 歲則大熟. 이는 주공의 후손인 노(魯)나라 사람들이 주공의 덕과 업적을 홈 모하는 나머지 지어낸 소설과 같은 글이다. 『서경』에는 이 밖에도 현실적으로는 있을 수가 없는 일을 서술한 허구적인 굳이 여러 군 데 있다. 그리고 옛 성왕의 업적이나 덕을 기리거나 결(架) • 주(討) 같은 폭군의 정치를 형용한 대부분의 굳도, 그 편을 재구성한 작자 의 상상력에 의하여 이루어전 허구성이 강한 글이라 보아야 할 것 이다. 〈상서〉의 당서(湯誓) • 고종융일(高宗影日)·서백감려(西伯戱黎)· 미자(微子) 등 편의 편폭이 비교적 짧고, 반경(盤庚) 상 • 중 • 하는 각각 때와 장소가 다른 곳에서 한 말이라 해석하나 실상 내용은 중복되는 감이 있다. 이것은 송(宋)나라 사람들이 노나라 사람들 보다도 옛날 자료에 더욱 충실했다는 뜻도 되겠지만, 상상력이나 문장의 구성력에 있어서는 노나라 사람들보다 뒤졌던 때문이 아닌가 여겨진다. 〈주서〉의 12 편 이외에는 여형 (呂刑)의 문장이 이것들과 비슷한 성 격의 것이어서 같은 시기에 이루어전 글일 가능성이 있고, 나머지 는 모두 이보다 뒤진 것이다. 〈상서〉의 편들 속에는 오래된 자료를 활용한 혼적이 있으나 완전한 편을 이룬 것은 이 12 편보다 빠르지

않을 것이다. 특히 완전한 서술문(奴述文)으로 이루어전 우공 ( 禹:Q)· 홍범(洪範) 같은 것은 전국시대에 이루어진 것일 것이며, 서술문이 비교적 많이 섞인 요전( 堯典) • 금동(金脈)과 나머지 편둘도 일부는 전국시대, 빨라야 춘추시대에 이루어진 것들로 보여진다. 그것은 문장이 훨씬 매끄러워지고 수사도 발달하고 있으며, 직접화법은 대 화에 가까운 표현들이 활용되고 있는둥, 문학적인 면에서도 그렇게 느껴진다. 보기로 우선 〈요전〉의 첫머리를 읽어 보자. 옛날울 상고해 보건대, 요임금은 방훈이라 불렀었으며, 꽁겅스럽고 총 명하고 우아하고 생각이 깊으시어 oJ :온하셨다. 진실로 공손하고사양하셨 으나, 그 빛이 온 사방에 퍼져서 하늘에서 땅에까지 뻗쳤었다. 큰 며울 밝히실 수 있으셔서 온 집안을 천화케 하셨고, 온 집안이 화목 케 된 다음에는 백성울 공평히 다스리셨고, 백성이 밝게 다스려지자 온 세상을 평화롭게 하셨으며 , 서민들도 이에 교화되어 화평을 누리었었다. 曰 若稽 古, 帝堯曰放ifi)J, 欽明文思, 安安. 允恭克讓, 光被四表, 格于上下. 克明俊德, 以親九族;九族槪睦, 平章百姓;百姓昭明, 協和萬邦;黎民於 變時雍 . 이 대목의 후단은 묵히 압운(押韻)까지도 하고 있어서 전체적으~ 볼 때 운문이나 다름없다. 그리고 「밝다」는 뜻의 〈明〉자는 세번이 나 나오고. 또 비슷한 뜻의 〈章〉 • 〈昭〉 등도 보이며. 〈協〉 • 〈和〉 • 〈雍〉과 〈欽〉 • 〈恭〉 둥도 비슷한 뜻을 지닌 글자들이다. 이 굴은 뜻 의 전달보다도 문장의 수사에 너무 신경을 썼고, 또 요임금의 덕과 업적을 과장하면서도 뜻은 애매한 글이다. 물론 이러한 애매성은 좋게 보면 함축적이라고도 하겠지만, 어떤 사물을 설명하는 말로는 문제가 많은표현이다. 다음엔 대화로 이루어진, 같은 〈요전〉의 한 대목을 보기로 돈다. 임금 누가 시국을 따라 등용할 만하겠소? 방재 맏 아드님 주가 총명 하웁니 다. 임금 아 ! 불성실하고 말다툼만 찰 하는데, 괜찮겠소?

임금 누가 나의 일을 잘 처리해 주겠소? 환두 예 ! 공공이 많은 일에 공로룹 이루고 있읍니다. 임금 아! 말을 찰하지만 써보면 다르고. 걷온 공손하나 속은 오만하기 짝이 없소. 임금 아 ! 사악이여 ! 념실거리는 장마물이 널리 해를 끼치고, 질편한 물이 산울 삼키 고 언덕 을 참기 게 하여 홍수가 하늘에 닿을 듯하오. 아태 백성들은 이를 란식하고 있으니, 이를 다스릴 만한 사람이 있겠소? 여럿 예 ! 곤이 있읍니다. 임금 어어 ! 안되오 ! 명을 어기고 착한 이들을 해철 거요. 사악 써보십시오. 시험해 보아 괜찮으면 그만 아닙니까? 임금 가서 공경히 일하시오 ! 구년 동안 일을 하였으되 이문 게 없었다. 帝 曰;磨咨若時登庸? 放齊曰; 胤子朱啓明. 帝 曰; 呼! 器說 可平? 帝 曰;晴咨若予采? 縣完曰; 都! 共工方鳩傷功. 帝 曰; 呼! 靜言庸違, 象恭浩天. 帝 曰 ; 咨 ! 四岳 ! 湯湯洪水方~J, 蕩蕩懷山襄陵, 浩浩活天. 下民其咨, 有能伴父? 倉 曰;於! 絲哉! 帝 曰 ; 呼 ! 回諸t ! 方命祀族. 岳 曰; 弄哉 試可乃巳. 帝 曰;街 欽哉! 九載續用弗成. 첫번째 방제와의 대화는 선양(禪讓) 사상, 두번째 환두와의 대화는 관리는 걸과 속이 같은 성실한 사람을 등용해야 한다는 일반 원리 를, 끝머 리 사악과의 대화는 옛 날의 홍수(洪水) 전설과 곤@系)의 치 수(治水) 실패 전설을 바탕으로 하여 후세에 꾸며진 게 분명한 대화 이다. 이처럼 짧은 대화의 연속도 일상용어를 그대로 적은 게 아님